汕头市城市化发展与问题研究

汕头市位于广东省东部,濒临南海,位于北回归线之上,地处韩江、榕江、练江出海口,素有“岭东之门户、华南之要冲”之称,是全国五个经济特区之一、著名侨乡和东南沿海重要港口城市。汕头是连接长三角、珠三角两大经济圈的重要节点,也是海峡西岸经济区的重要城市之一,拥有亚太地缘门户的独特优势。2003年3月,经国务院批准,汕头行政区划作出重大调整,潮阳、澄海撤市建区,加快了汕头市城市化发展进程。目前,全市总面积2064.4平方公里,市区面积1956平方公里,其中中心城区面积443平方公里;全市常住人口539.62万人,户籍总人口529.44万人,其中汕头市区人口522.01万人;海外华侨有335万人。用科学发展观正确分析汕头市城市化进程的现状和发展中的存在问题,并采取相应对策加以解决,促进汕头市城市化进程协调发展。

一、汕头市城市化发展现状分析

汕头于1861年正式开埠,是近代中国最早对外开放的港口城市之一,美、英、法、德、日、俄、荷、比等国家曾在此设立领事馆,有“百载商埠”之称。1921年汕头设立市政厅。20世纪30年代,汕头港吞吐量曾居全国第3位,商业之盛居全国第7位,出现“商贾云集,楼船万国”的繁荣景象。1981年11月汕头经济特区正式创立,汕头城市发展迎来又一个辉煌时期。改革开放30年,汕头GDP、人均GDP和地方财政一般预算收入分别增长29倍、16倍和36倍;工业总产值增长160倍;第

三产业增加值增长11.52倍;城乡面貌发生了深刻变化。

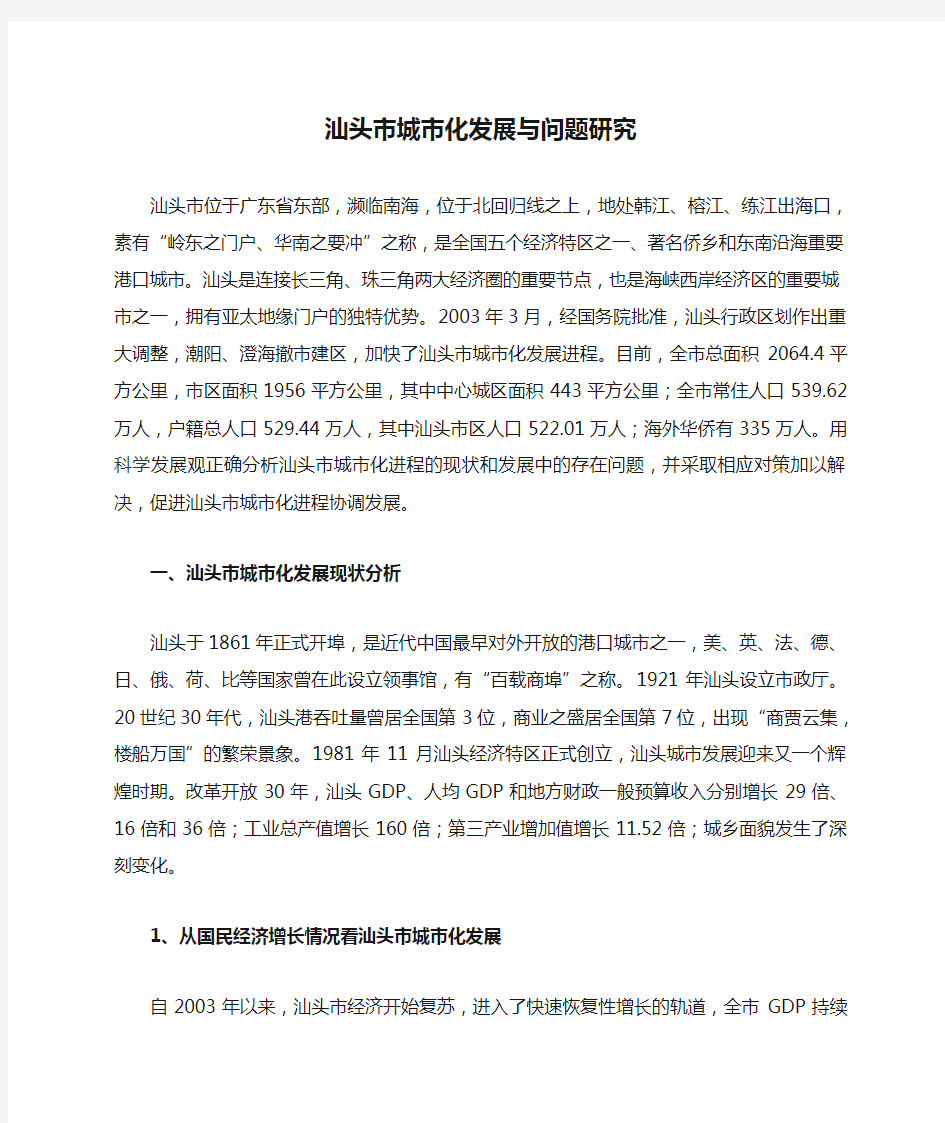

1、从国民经济增长情况看汕头市城市化发展

自2003年以来,汕头市经济开始复苏,进入了快速恢复性增长的轨道,全市GDP持续保持两位数快速增长态势(见图一)。2011年,全市GDP为1403.44亿元,人均GDP为人民币25958元,按当期汇率计算,人均GDP已超过3000美元;全市1403.44亿元GDP 中,第一产业为71.15亿元,第二产业产值792.22亿元,第三产业产值540.06亿元。三次产业结构比例为 5.1∶56.4∶38.5,第一产业产值比重从2000年的8.7%,萎缩为5.1%,第一产业产值比重占15%以下;第三产业产值比重38.5%,占比低于45%,需逐步调整改善。

图一汕头市2006年—2011年全市GDP及增长速度情况

2、从人口结构和三次产业就业结构看汕头市城市化发展

人口城市化是城市化的一个重要组成部分,人口比重指标在判断城

市化水平中居于重要地位。但是,当前城市人口流动性较大,传统意义上的城镇人口统计方法忽略了占相当比重的外来务工人员和农村剩余劳动力向城市转移等,当前城市化水平表现出多样性,单用非农户口占总人口的比重来衡量一个地区的城市化率存在很大的片面性。因此,一个地区的城市化发展情况应当综合考虑这个地区的人口结构和三次产业就业人员结构。

根据《汕头市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》,全市常住人口为539.62万人,同2000年第五次全国人口普查467.78万人相比,十年共增加71.99万人,增长15.41%,年平均增长率为1.44%。2010年,汕头市户籍人口524.11万人,其中非农人口369.42万人,占常住人口539.62万人的比重为68.46%,超过50%;全社会劳动者总人数为237.91万人,其中第二、第三产业就业人数合计为167.02万人,占全社会劳动者总人数的70.2%,达到70%以上;

3、从城市建设和环境保护情况看汕头市城市化发展

汕头市正在积极谋求汕头在国家层面的发展定位,城市发展有了新格局。先后被确定为国家主体功能区重点开发区、海峡西岸经济区中心城市、国家海洋经济发展试点地区,汕头的区域中心城市地位进一步显现。2011年全年完成环境污染限期治理项目7个,关停并转迁污染企业34个。中心城区已建成空气自动监测系统,环境噪声自动监测显示装置2个,烟尘控制区9个;改造和完善生活垃圾填埋场及污水处理站,日处理污水能力58.7万吨;垃圾无害化处理率100%。城市区域环境噪声平均值为55.7分贝。市区建成区绿地面积7721.64公顷,绿化覆盖率

41.84%。

汕头正在加大城市规划力度,以“多规融合”启动新一轮全市总体规划修编,高标准规划“一核多组团”的城市发展新格局和“一湾两岸”的城市形态,城市规划的战略性、前瞻性不断增强。启动市场运作、资本运营机制,整合盘活城市优质资源,加强和中信、中交等大型央企的战略合作,重点打造珠港新城、濠江新城、东海岸新城和西部生态新城,城市空间结构不断优化。濠江新城首期南滨片区和苏埃湾过海隧道项目奠基启动,东海岸新城已形成陆域面积约7平方公里,珠港新城完成整体规划设计,西部生态新城金凤西路一期工程开工建设。围绕区域交通一体化,积极谋划一批交通基础设施项目,全力推进港口、铁路、高速路网建设,主动与周边城市对接,城市交通功能不断提升。

4、从交通运输和邮电发展看汕头市城市化发展

港口资源是汕头参与区域经济竞争的比较优势和核心战略资源。汕头有海岸线289公里,适宜建港的自然深水岸线有28公里,可供开发的港口有103处,可建5万吨级至30万吨级泊位50多个,拥有建设深水大港的优良自然条件。港口货物年吞吐量呈现逐年快速上升态势(见图二),2011年港口货物吞吐量已超过4000万吨,汕头正在加强港口规划和建设,正在朝年亿吨的港口货物吞吐量方向前进。

图二汕头市近年港口货物吞吐量及增长速度

至2011年,汕头市拥有电话交换机总容量741.39万门,接入网设备容量84.52万门。全市城乡固定电话用户140.18万户,移动电话总用户(包括储值卡用户)587.29万户。每百户拥有住宅固定电话118.20户,每百人拥有移动电话(包括储值卡用户)110.93户。计算机互联网络总用户78.75万户,增长17.9%。固定电话已普及到每家每户,移动电话普及到每个人。

5、从教育、文化、卫生看汕头市城市化发展

2010年第六次全国人口普查数据显示,全市常住人口中,具有大学(指大专以上)程度的人口为224461人,只占常住人口的4.16%;具有高中(含中专)程度的人口为783191人,占常住人口的14.51%;具有初中程度的人口为2031117人占常住人口的37.64%。同2000年第五次全国人口普查数据相比,每10万人中具有大学程度的由2216人上升为4164人,十年增长了88%;具有高中程度的由9634人上升为14528人,十年增长50.8%,增速较慢。同城市化评价模型指标要求:受中等教育、

职业教育的人占总人口的80%;在青年适龄人口中受高等教育的人达到15%相比,人口接受教育程度偏低,人口素质跟不上城市化的发展。

卫生医疗方面,至2011年,全市共有卫生机构(含个体)976个,其中医院34个,卫生院34个,社区卫生服务中心站35个;实有病床位13057张,每万人口拥有床位数24.20张;卫生技术人员17238人,其中执业医师及执业助理医师7556人,每万人口拥有医生数14.00人。同城市化评价模型指标每百人口拥有医生数1名的要求相比,仍存在较大差距。

综上所述,从近十年汕头国民经济总量增长速度、国民经济总量、人均GDP及其增速、三次产业产值发展比例、非农业就业人口比重、人口结构、城市建设、港口发展、教育卫生以及通讯等指标分析,汕头市的城市化率处在较高的水平,达到国家城市化委员会发布的《2010年中国城市化率调查报告》中显示:“在全国282个地级市中,深圳、珠海和佛山依然保持了100的城市化率。乌海、汕头、克拉玛依和防城港市等四个城市的城市化率则超过了95%,其分别为99.96%、99.06%、98.60%和98.01%。”中的99.06%的水平。但是,汕头市的城市化发展进程中仍存在第三产业产值比重偏低、医疗保障体系不完善、人口接受教育程度低、人口素质跟不上城市化的发展、城市化发展面临着资源节约和环境保护的压力等问题。研究寻找解决这些存在问题的对策,有利于促进汕头市城市化协调发展。

二、汕头市城市化发展存在问题分析

城市化过程实质是现代化过程,具有自身规律,不同地区由于其所处的社会、经济、文化、地理不同,其发展进程也不同,只有用科学发展观正确分析,才能对症下药,采取正确措施解决存在的问题,推进城市化的和谐发展。

(一)汕头市城市化发展进程存在产业结构发展不合理问题

城市化的实质是由生产力变革引起的人口和其他经济要素从农村向城市转变的过程。表现在生产方式上就是产业结构的大规模调整,即农村剩余劳动力向非农产业转移。城市化首先是产业结构由第一产业为主逐步转变为以第二、第三产业为主的过程。观察汕头市近十年GDP及其三次产业产值结构(见图三),可以看出:第一产业产值比重由2000年的8.75%逐年下降到2011年的5.07%,呈逐年下降的趋势;第二产业产值的比重由2001年的47.01%逐年上升到2011年的56.45%,呈逐年上升的趋势;第三产业产值的比重由2001年的44.32%逐年下降到2011年的38.48%,呈逐年下降的态势。随着城市化的发展,第三产业产值的比重应是呈现出逐年上升的趋势,并达到45%以上。而汕头市城市化发展进程中的第三产业产值却呈现出逐年下降的态势。因此,汕头市城市化发展进程存在产业结构发展不合理状况。

图三汕头市历年三次产业产值结构

(二)汕头市城市化发展面临着用工难和人口素质低的压力

城市化水平是产业结构调整的结果,随着经济结构调整和经济快速发展,外来务工人员和农村剩余劳动力逐步向工业、服务业转移。根据调查结果显示,民工已由“单向度输出”转变为“多向度流动”,且流动性不断提高,特别是大量新生代民工已经涌入主要的劳动力市场,受新价值观的挑战,新生代民工的就业观念已完全不同于以前的“农民工”,他们不仅追求职业生涯的发展前途和工作环境条件的舒适度,而且追求工厂周边的交通、生活配套,包括:超市、娱乐场所、休闲中心、公园等社区市政软硬环境配套设施。然而,汕头市城市化发展进程的大多数乡镇企业缺少满足新生代民工这种需求的条件,尤其是工厂周边的交通、生活配套等社区市政软硬环境配套设施的规划建设更是不能满足民工日

益增长的需要,导致当前新生代民工“高流动性”突出,“短工化”趋势

明显。另外,外来工和城镇周边的进城务工的农村剩余劳动力子女享受与当地同龄儿童和青少年的同等教育待遇的问题一直没有得到很好地解决,如外来工子女读到高中阶段就必须回学籍所在地继续上学,参加高考的问题一直困扰着外来工难于融入当地社会,给外来务工人员长期扎根汕头市带来了严重的影响。由于上述的各种原因,用工越来越困难,特别是熟练工人的招聘就更加困难,加上区域经济发展带来的中西部民工回流产生叠加效应,加剧了用工荒的问题,民工“无限供给”的状况彻底改变,“民工潮”已变成“民工荒”;伴随着用工难的用工贵,且劳动力成本在不断上涨的问题也越来越突出。

与此同时,由于乡镇教育水平的落后,导致进城务工的农村剩余劳动力文化素质偏低,与新型工业化要求存在着文化知识、劳动技能上的差距,从而造成了农村剩余劳动力无法充分就业,妨碍了城镇化的推进。根据《广东省2010年第六次全国人口普查主要数据公报》和《汕头市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》:全省每10万人常住人口中具有大学程度(大专以上)的为8214人;具有高中程度的为17072人。而汕头市每10万人中具有大学程度的为4164人;具有高中程度的为14528人。同全省平均水平相比,汕头市每10万人常住人口中具有大学程度的人数只有全省平均水平的一半,高中程度的不到全省平均水平的90%。由此可见,汕头市城市化发展进程面临着用工难和人口素质低的压力。

(三)汕头市城市化发展进程存在城镇发展和分布不平衡问题

汕头市的城市化进程,总体上经历了四个阶段。1861—1949年,这

是一个离散—极核阶段。1949—1978年,汕头市的城市化处于缓慢发展阶段。1978—1991年汕头市城市化进入了快速聚集阶段。1991年之后,汕头经济特区范围扩大及潮汕地区调整区划为三个地级市后,汕头的城市化进入了极化——扩散阶段,城市化水平有了显著的提高。无论从户籍非农人口所占的比例看,还是从非农产业人口城镇化水平看,汕头市的城市水平已呈现出明显的上升趋势。在社会主义市场经济条件下,市场投资主体从政府的单一投资转变为多元投资主体并存的局面,与之相适应,涌现出汕头市区和原潮阳、澄海两个市区以及一批工业化程度较高的城镇,但城镇分布及发展不平衡,主要集中于平原地带,特别是324国道沿线集中分布了全市主要的城镇;而山区和偏远地区城镇分布则相对稀疏,城镇规模小,社会经济发展水平落后。表现为乡镇企业遍地开花,但经济效益低下,环境污染严重;农村表现为非农人口“离土不离乡、进厂不进城”,影响城镇规模效益和服务功能的发挥。

(四)汕头市城市化发展进程存在医疗卫生服务保障落后的问题

目前汕头市的居民医疗保险体系主要有三方面:1、职工医疗保险体系;2、城镇居民医疗保险体系;3、农村合作医疗保险体系。据统计,至2011年全市参加农村合作医疗保险有350.19万人,参加城镇居民医疗保险有101.37 万人,而全市企业参加职工养老保险只有77.88万人,即使全部参加职工医疗保险,也只占167.02万人非农从业人数的46.6%,大部分非农从业人员没有参加职工医疗保险。城乡居民的医疗保障还处在立足于居民的自我保障为主的城镇居民医疗保险和农村合作医疗保险上,落后于汕头市城市化发展进程。另外,从每万人口拥有床位数24.20

张,每万人口拥有医生数14.00人看,医疗卫生服务保障跟不上城市化发展水平,医院、卫生院存在分布不平衡状况。

(五)汕头市城市化发展面临着资源节约和环境保护的压力

资源和环境是人类赖以生存和发展的重要物质基础和基本条件,自然资源大多具有不可再生性,而生态环境一旦遭到破坏,恢复难度很大,付出代价很高,有的甚至是不可逆的。汕头市人均资源紧缺,环境承载能力脆弱,全市人均拥有常规能源储备不到全国的二十分之一,煤、油全部依靠外来。因此,对汕头市来说,节约资源就是增强发展后劲,保护环境就是保护生产力。然而,汕头市城市化快速发展主要靠传统产业,其增长方式粗放,出现了土地使用粗放、利用率不高,用能和用水量大,污染严重等问题。在城市化发展过程中,资源和环境付出了很大的代价。如汕头市城市化发展过程的主导产业——纺织服装行业,据《汕头日报》2012年8月14日第三版《重点整治印染行业污染》报道:“有统计显示,我市近年来纺织行业每年均列全市工业污染负荷第一名,去年纺织行业废水排放量占全市重点工业企业废水排放量的57.34%,而且主要污染物COD的排放量更是占据了全市重点调查工业企业COD排放总量的65.93%。这主要归因于作为纺织行业重要环节的印染存在废水处理难度高的特性。”汕头市纺织服装行业中的印染企业主要集中在潮南区和潮阳区。根据2010年对练江流域潮阳区和潮南区江段域内的调查,潮南区练江流域有92家印染企业,潮阳区练江流域有32家印染企业,印染企业所造成的污染在重污染行业中排在首位,其化学需氧量(COD)排放量、废水排放量和用水量、用电量在全部重污染行业中的占比均超过90%。

与此同时,由于印染企业用水量大,目前仅靠潮阳区秋风岭水库的供水远远不能满足印染企业生产用水的需求,以至于生产所需用水主要依靠抽取地下水予以解决。由此可见,汕头市城市化发展面临着资源节约和环境保护的压力。

三、加快汕头市城市化和谐发展的对策

加快汕头市城市化和谐发展是汕头市城市现代化建设的客观要求,更是广东省又快又好发展的全局需要。省委、省政府对汕头的发展高度重视,省第十次党代会提出加快发展以汕头为中心的粤东城镇群,赋予汕头粤东中心城市的定位。2006年广东省粤东工作会议对汕头今后十年发展作出部署,从政策、机制、资金和项目等方面给予大力支持。要求汕头增强城市集聚辐射功能,加快打造区域中心城市建设。为此,汕头市应贯彻高起点规划、高标准建设、高效能管理的原则,加快建设以汕头经济特区为龙头,空间形态与功能分工合理的以汕头为中心的粤东城镇群;营造有效促进人口及生产要素有序流动、优化配置、区域发展协调、生态环境优美的城市发展环境。

(一)加快汕头市城市化和谐发展必须充分发挥政策、人缘、地缘和港口优势

政策优势:汕头是全国五大经济特区之一,拥有先行先试的试验权和地方立法权,享有税收等方面的优惠政策。广东省委、省政府对汕头的发展高度重视,省第十次党代会提出加快发展以汕头为中心的粤东城镇群,赋予汕头粤东中心城市的定位。2006年广东省粤东工作会议对汕

头今后十年发展作出部署,从政策、机制、资金和项目等方面给予大力支持。2009年广东省委、省政府再次在汕头召开现场会和粤东工作会议,要求汕头增强城市集聚辐射功能,加快打造区域中心城市,出台《关于促进粤东地区实现“五年大变化”的指导意见》,支持汕头建设一批重点项目,支持汕头率先建设粤台经贸合作试验区。

人缘优势:汕头是全国著名侨乡。目前在海外的乡亲有335万多人,遍布世界40多个国家和地区。归侨、侨眷和港澳台同胞家属200多万人。丰富的侨资侨力是汕头的宝贵资源。纵横国际贸易舞台的潮商,已经形成一支世界性的商业群落,经济实力雄厚,影响力巨大。其浓厚的商帮文化,至今仍在世界贸易领域发挥着极大的作用。同时,全国各地还有一批颇具实力的汕头籍企业家,在全国各大城市成立了近40个潮商组织,民资民力丰富是汕头的比较优势,是推动汕头发展的动力。汕头可以充分发挥潮籍乡亲在港澳、东盟和国内各地拥有雄厚经济实力的优势,加强与港澳和东盟的经贸往来,提升合作水平;深化对内开放,引导潮籍企业家回乡创业。国内外潮商是汕头经济崛起加快城市化发展的重要外生动力。

地缘优势:汕头已被国家列入环珠三角地区和海西经济区范围,是联接珠三角、长三角两大经济区的区域中心城市,“左右逢源”的地缘优势明显。珠三角和海西经济区发展战略已上升为国家战略,为汕头加快发展开辟了更为广阔的前景。汕头是广东省距台湾最近的港口城市,市区距台湾高雄214海里,与台湾地缘相近、人缘相亲、文缘相通、商缘相联。随着台海两岸关系出现积极变化,汕头港被列入大陆首批63个

两岸直航港口、国家批准设立台湾农民创业园,汕头对台经贸合作取得历史性突破,海上货运直航航线逐步呈现“黄金航线”效应,完全有条件建成粤台经贸试验区,成为广东扩大对台经贸文化交流合作的桥头堡和重要通道,建成大陆台商投资相对集中区,两岸文化交流的热点地区。

港口优势:港口资源是汕头参与区域经济竞争的比较优势和核心战略资源。汕头有海岸线289公里,适宜建港的自然深水岸线有28公里,可供开发的港口有103处,可建5万吨级至30万吨级泊位50多个,拥有建设深水大港的优良自然条件。汕头港历来是粤东、赣东南、闽西南的重要出海口,是我国沿海五大港口群的主要港口,是全国25个主要港口之一。目前已建成泊位88个,万吨级以上16个,与世界47个国家和地区的210多个港口,以及国内各大港口有货运往来。2011年港口货物吞吐量已达到4005万吨。

(二)加快汕头市城市化和谐发展必须调整优化产业结构,提升经济竞争力

经过多年发展,汕头已经形成比较扎实的产业基础。主要有纺织服装、工艺玩具、化工塑料、食品加工、机械装备、印刷包装、音像材料、电子信息等八大优势行业。形成中国玩具礼品城、中国工艺毛衫名城、中国包装印刷和设备生产开发基地、国家输配电设备制造特色产业基地、中国文具生产基地、中国针织内衣名镇、中国家居服装名镇等一批有影响的特色产业基地。但是,一条完整的产业链,应该包括:产品设计、原材料采购、仓储运输、市场营销、产品制造等5个环节,不同的环节具有不同的附加值。分析汕头市城市化进程各行业的产业链发展,在这

条产业链上,大多数企业所掌握的仅仅只是产品制造这个低附加值的环节,其他4个占有90%价值的产业链环节存在着缺失或竞争力弱化的问题,导致整条产业链不完整,没有形成独特配套完整的产业链竞争优势。致使汕头市城市化进程中的第二产业产值比重连年呈现出逐年上升趋势,而比重应当逐年上升的第三产业产值反而呈现出逐年下降的态势,造成三次产业结构发展不合理问题。

1、提升各行业产业链,优化产业结构。世界产业经济的发展实践充分表明,产业链的发展,有利于提高产业的国际竞争力,有利于优化产业结构,有利于推动产业高端化,有利于带动中小企业发展壮大。因此,必须以产业链提升为原则,建设完善各行业产业链的各个环节,推动汕头市各优势产业从产业链低端走上产业链高端,造就独特配套完整的各行业产业链竞争优势,实现可持续发展,优化城市化发展进程的产业结构。

2、推进品牌战略,提高产品增加值,优化产业结构。随着经济全球化的进程的推进和国际竞争的日趋激烈,产品、企业和区域的品牌越来越成为影响一个企业、一个产业和一个地区的国际知名度、经济持续发展和国际竞争力的重要因素。品牌效应能延伸产业链,吸引造就大、中、小企业有机结合的产业组织结构,对产业发展起到拉动作用。然而,汕头市一些优势行业的品牌意识较差,品牌培育能力明显不足,没有自主品牌,出现了生产企业和产品的数量与品牌美誉度不成正比的问题,导致中间巨大的利润被品牌运营商和代理机构所盘剥。因此,要以全面推进品牌战略为主导,构建新型商业模式,以期解决部分优势产业存在的

忽视品牌培育的问题,进一步完善各优势产业的产业链,提高汕头市各优势产业的市场竞争力和获利能力。

(三)加快汕头市城市化和谐发展必须健全社会保障体系

加快汕头市城市化和谐发展,应当根据中国经济社会发展的阶段性特征和社会保障自身的发展规律,加快建立健全“老有所养、学有所教、病有所医、劳有所得、住有所居”的现代社会保障体系。政府应该努力实现全民社保,“应保尽保”。一是进一步加大财政投入,并且加大社会保障体系覆盖面,强势推进社保扩面征缴,实现城乡居民社会养老保险和基本医疗保险制度全覆盖。二是企业要切实遵守相关法律法规,按时足额为从业人员足额缴纳各种社会保险费用,逐年增加养老金积累,建立健全福利集体协商机制。三是社会组织和服务机构要积极行动起来,在社会救助、济贫帮困、慈善服务等方面发挥作用;家庭和个人要依法缴纳各种社会保险费用,发挥好赡养、自助、互助等功能,推动形成团结互助、和谐融洽的社会氛围。四是深入推进城乡一体化社会保障制度建设,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,加快农村社会保障体系的建立,真正实现“应保尽保”,探索新的制度建设,针对不同群体增加新的保障项目,如建立符合农民工特点的社会保障制度、农村养老保险制度等。

(四)加快汕头市城市化和谐发展必须增加文化、教育、卫生投入,提高劳动力素质及医疗服务能力

优先保障教育特别是义务教育的投入。鼓励外资、侨资和民间资本投资高中与职业技术教育、高等教育及其他教育领域,建立多元参与、多元投资的新型办学体制。

在巩固和提高九年义务教育的同时,大力扩展高中阶段教育、技工教育,积极发展高等教育,并与非学历教育互补,学校教育和企业培训联动,不同类型、不同层次教育互相沟通衔接,满足城乡居民多种学习与就业需要,建立全民终身学习的学习型社会。优化教育资源配置,进一步提高普及义务教育的层次,提高人口文化素质,培养更多的技术人才,改善劳动力结构。

结合文化体制改革,加快发展文化事业和文化产业,切实规划建设一批重点文化设施和公共服务设施,大力弘扬潮汕文化。发挥“海滨邹鲁、美食之乡”优势,打造潮文化、侨文化、民俗文化及美食文化等特色鲜明的滨海品牌城市。进一步加大对农村公益事业的投入,不断提高农村应对公共卫生突发事件的能力和医疗水平。

(五)加快汕头市城市化和谐发展必须坚持资源节约和节能减排原则

在资源耗竭、环境污染等问题已经威胁到人类社会的生存与发展的背景下,可持续发展的新发展观应运而生;以低能耗、低排放、低污染为基础的低碳、绿色、循环发展,已经成为全球的热点和世界的潮流。在面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,国家将节约资源和保护环境作为基本国策,要求必须始终坚持。汕头市人口密度为2408人/平方公里,人口占全国的3.7‰,土地只占全国的0.2‰,人多地少的矛盾尤为突出,发展空间受到极大限制;与此同时,汕头市又是一个资源禀赋低、自有能源匮乏、环境容量压力大的地方。因此,汕头市城市化发展进程中必须始终坚持资源节约和节能减排原则,强化

资源综合利用和节能减排,推进绿色低碳清洁发展。通过全面推进淘汰落后产能、清洁生产、资源循环综合利用和加强监管等措施,以期实现节能减排,解决资源禀赋低、自有能源匮乏、环境容量压力大的问题,缓解当地日益紧迫的资源和环境的双重压力。

把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置,处理好加快发展和保护环境的关系,加强对海洋、沿海沿江岸线、湿地和红树林等生态资源的保护,建设具有海湾特色的城市绿色生态体系和绿化景观体系,创造良好人居环境。

1978-2000年中国城市化进程研究 1978年改革开放以来,中国的城市化速度大大加快,从城乡居住人口这个城市化指标来看,2000年城镇人口所占比重达到36·22%,比1978年提高了18·3个百分点;而1949—1978年的29年里,城镇人口比重仅提高了7·3个百分点。但并不是说这个结果是令人满意的,我们应该能够做得更好一点。本文试图对这22年的城市化做出恰当的评估,指出其特点和成因,并依此提出建议。 一、1979年以前中国城市化评估 (一) 城市化水平。 众所周知,从1949年建国到1978年“三中全会”以前,中国大陆的城市化相当缓慢,在1950至1980年的30年中,全世界城市人口的比重由28.4%上升到41.3%,其中发展中国家由16.2%上升到30.5%,但是中国大陆仅由11.2%上升到19.4%。[1] 这种城市化的缓慢并不是建立在工业发展停滞或缓慢的基础上,正相反,改革开放前的29年,中国大陆的工业和国民经济增长速度并不算慢,工业总产值1978年比1949年增长了38.18倍,工业总产值在工农业总产值中的比重,由1949年的30%提高到1978 年的72.2%;社会总产值增长12.44倍,其中非农产业在全社会总产值中的比重,则由1949年的41.4%上升到1978年的77.1%;国民收入总额则从1949年的358亿元增长到1978年的3010亿元(按当年价格计算),提高7.41倍,其中非农产业在国民收入构成中的比重,也由1949年的31.6%上升到1978年的64.6%。[2] 另据麦迪森计算,从1950年到1973年,世界GDP总量年均增长4.9%,人均GDP 增长2.9%,其中中国大陆GDP年均增长5.1%,人均增长2.9%,高于和等于世界平均水平,高于同期发展中国家平均水平。[3]

2.1城市发展与城市化 学习目标: 1.理解城市化的内涵。 2.运用有关资料,概括城市化的过程和特点。 3.运用有关资料,解释城市化对地理环境的影响。 学习内容: 一、城市的起源与发展 仁起源:(1)城市是_______________________________________________________________ 的产物。(2)城市产生的基本前提是_______________________________________________________ 2 ?世界城市发展史,大致经历了三个阶段: 3.世界最早出现城市的地区有 (四大文明古国) ______________ 试分析其优势自然条件:气候:_____________ 水源:_________ 地形:_______ 土壤:_________ 二、城市化内涵 1 .城市化的概念:一般指________ 转化为___________ , _______ 转化为___________ __________ 转化为 ___________ 的过程。 2.城市化的主要表现: (1) _________________________________________________________。 (2) ______________________________________________________________________ (3)— 其中以___________________________ ,作为衡量一个国家或地区城市化水平的主 要标志。 3. ________________________ 城市化是______________________________ 的必然结果,它不仅包括_____________ 的变化, 还包括________________ 和____________ 的变化。 典例:世纪金榜P33-6题、11题(1-3)以及P35-例2 (1)。 三、当代世界城市化发展的新特点: 1.当代世界城市化特点: (1) (2) ______________________________________________________________________ (3) 2.在西方发达国家,城市化进程一般经历三个阶段:

我国当前城市化的问题和发展战略 中国科学院可持续发展战略研究组 2012年11月13日 编者按:中国改革开放30多年来,随着经济发展和工业化的推进,城市化进程始终以两倍于世界同期平均速度的步伐高速发展。 与世界其他国家相比,我国目前城市化发展处于什么样的阶段,存在什么样的问题,是否可以一直持续下去,明晰这些问题对于我国未来经济发展走向、提升国家综合国力、构建和谐社会具有重要的意义。 改革开放以来,中国城市化进入到加速发展的新时期。但长期实施的城市化方针却严重阻碍了中国城市化向更高层次迈进。 我国当前城市发展中面临的问题 背景链接 2011年中国城市化率首次突破50%,意味着中国城镇人口首次超过农村人口,中国城市化进入关键发展阶段,这必将引起深刻的社会变革。中国的城市化道路是城市化滞后于工业化的非均衡道路;是土地城市化快于人口城市化的非规整道路;是以抑制农村、农业、农民的经济利益来支持城市发展,导致不能兼顾效率和公平的非协调道路;是片面追求城市发展的数量和规模,而以生态环境损失为代价的非持续道路;是以生产要素的高投入,而不是投入少、产值高,依靠科技拉动经济增长的非集约道路。 传统的城市化存在着诸多弊端,中国未来的城市化必须走出一条具有自身特色的新型城市化道路。

关于《2012中国新型城市化报告》: 该报告是由中国科学院可持续发展战略研究组组长、首席科学家牛文元教授担任主编,组织多名专家历时1年完成的研究成果。这是继2009年之后专门研究中国新型城市化战略的第四部年度报告。 城市经济增长的速度与质量的非同步 投资与消费失衡:资本形成总额对经济增长的贡献率一直保持较高的水平,拉动GDP增长的百分点数,尤其2009年,资本形成总额贡献率达到95%以上,对经济增长的拉动达到了8.7个百分点;而同期的消费贡献率只有45.4%,消费拉动经济增长点数只有4.1%,货物和服务净出口贡献率为-40.6%,拉动经济增长百分点也出现了负值。在我国城市化发展中,一直存在着高投资、高出口、低消费的发展问题。按照国际惯例,发展中的转型国家,投资与消费的比例正常水平为30∶70,正常的下限是35∶65,但是我国的投资消费比接近1∶1。可见,我国消费率偏低,投资率偏高。投资与消费比例的失调是我们重建设、轻消费、居民收入水平低下、社会保障不健全等原因。 第三产业比重过低:如果按照三大产业投资水平来看,第二产业投资一直保持较高水平,长期以来我国的固定资产投资向工业特别是重工业倾斜。经过几十年的发展,我国的第三产业发展始终没有取得突破,2010年我国第三产业的增加值占整个GDP的比重只有43.1%,第三产业的从业人员占全社会从业人员的比重只有34%。从第三产业内部结构看,我国主要以商业餐饮、交通运输等传统服务业为主;邮电通讯、金融保险等基础性服务业以及信息咨询、科研开发、旅游、新闻出版、广播电视等新兴服务业虽然发展较快,但比重仍不高,发育仍不足。此外,我国服务业产品创新不足,服务品质和技术水平不高,在组织规模、管理水平与营销技术上与国外服务业都存在相当大的差距,难以适应激烈的国际竞争需要。

高考地理一轮复习城市与城市化专题训练 一、单项选择题 图3示意某地区人口密度。读图3,完成2题。 1.该地区人口密度差异的主要影响因素有 ①纬度②河流③降水④地形 A.①② B.①④ C. ②③ D.②④ 【答案】:D 【解析】从图中河流的形状可以看出,该区域位于长江中上游地区,根据下题中指出的甲乙均为特大城市,可以判断甲为成都,乙为重庆。该区域位于同一纬度,气候类型相同,而人口密度差异很大,可以判断①③不符合,图中显示人口密度的区域多位于河流沿岸,加之四川西部为横断山区,人口明显减少,所以选项D符合题意。 2.甲.乙两地都行成了特大城市,与甲地相比,乙地形成城市的区位优势是 A.地形平坦 B.水源充足 C.陆路交通方便 D.水陆交通枢纽 【解析】乙为重庆,其形成区域是位于河流交汇处,水陆交通便利。重庆地形崎岖,选项A 错;两地都有充足的水源,选项B错;重庆和成都目前都有方便的陆路交通,选项C错误。【答案】:D 图1是我国某省级行政区略图,读图1完成3~5题。

3.该省级行政区的城市发展特征是 A.城市化水平高 B.城市南多北少 C.处于逆城市化阶段 D.城市沿河分布明显 【答案】D 【解析】宁喜欢在自治区地处我国西北内陆地区,自然条件比较恶劣,经济水平较低,城市化水平较低,因此A项错误;从图中可以看出,该省区北部城市较多,南部城市较少,因此B项错;逆城市化是当今发达国家或者城市化水平较高、城乡差别较小地区出现的一种特殊城市化现象,该省的城市化仍以农村变城市为主,因此C项错;从图中可以看出,该省区城市及铁路都主要沿河谷分布,因此D项正确。 4.该省级行政区拟建设一个快递集散中心,从交通因素考虑最适宜布局在 A.固原 B.中卫 C.银川 D.石嘴山 【答案】C 【解析】影响快寄货物集散中心的最主要的因素是交通。从图中可以看出,四个选项中交通最发达的是银川,银川市位于整个宁夏城市的中心,物流中心建在银川,到其他各个城市距离都差不多,加上银川又是首府,故答案:C 5.该省级行政区拟建设一个快递集散中心,从交通因素考虑最适宜布局在 A.固原 B.中卫 C.银川 D.石嘴山 【答案】C 【解析】由图可知,银川市位于整个宁夏城市的中心,物流中心建在银川,到其他各个城市距离都差不多,加上银川又是首府,故答案:C 6.图2是省级行政区某高速公路沿线四处道路地质剖面图,其中易发生滑坡的是

莘县高中地理 优质课评选 第二章城市与地理环境 第一节 城市与城市化(课时1) 丁 兆 慧

莘县第一中学 2014年4月20日 第一节城市与城市化 【课标要求】 运用有关资料,概括城市化的过程和特点。 【课标解读】 本条课标的行为条件是“运用有关资料”,行为动词是“概括”,认知内容是“城市化的过程和特点”。从行为动词的描述,可以确定本条课标的认知水平属于理解层次。为了达到标准要求,教学应当选取典型的资料作为概括和解释的对象。同时,城市化的定义、动力因素等是达成该课标必要的知识铺垫。【教材分析】 本节从城市的起源入手,介绍了城市发展的三个阶段,依据课标要求,重 点论述了城市化、当代城市化的新特点。 第一目主要讲述了两个问题:一是城市的起源,主要介绍了城市产生的基 本条件:二是城市的发展,教材将其分了三个历史阶段可对比说明。 第二目是本节的重难点内容。首先介绍了城市化的概念及其内涵,然后图 文结合讲述了当代城市化的主要特点。可为学生搜集材料,提高学生分析运用 材料的能力。 【学情分析】 1.高中生有旺盛的求知欲,不再满足于老师的照本宣科的讲解。

2.通过半年多的学习,高一学生已经基本上适应了高中地理学习的习惯,具有了一定的知识储备和自主学习的能力,因此一些基础的知识可以通过自主学习解决,突出重点和难点的分析。 3、学生有不可估量的潜力,教师可多放手,多鼓励,善诱导。 【设计理念】 本节课通过创设情境,以境激情,以情激情,调动学生的积极性;通过创设探究性的思考题,培养学生的自主学习和合作学习的能力;通过观察图片和地图来理解课文中较为难懂的问题,扫平知识理解中的障碍,让学生最大限度地参与到教学过程中,实现学生的主体地位,使课堂充满活力。在学生学习的过程中展示相关的资料和图片资料,培养学生运用资料分析问题的能力。【学习目标】 1、阅读课本,说出城市起源的历史条件和城市发展的阶段 2、结合实例,说出城市化的含义及衡量指标 3、运用图表资料,概括城市化的过程和特点 4、增强热爱家乡、建设家乡的情感 【教学方法】 资料分析、案例探究与问题讨论,引导学生开展自主学习、合作探究等学习活动。 【教学过程】 导入新课: 播放视频《风帆起珠江》。结合视频内容,提问学生:我们从视频中看到了珠三角的快速城市化。那么什么是城市化?城市化又具有哪些特点呢?让我们

第一节城市发展与城市化 教学目的: 1、知识与技能:了解城市起源的条件和发展的三个阶段;了解城市化的含义、标志和当代城市化的特点;理解城市化对地理环境的影响。 2、过程与方法:围绕生产力的发展和社会分工等因素分析城市起源和发展;从城市化的概 念入手,围绕着城市化的三个标志,分析城市化的过程和特点;从城市数量、规模扩大所引起的变化角度分析影响。 3、情感、态度与价值观:感悟生产力发展水平的影响;领会当代城市发展的趋势;重视城 市环境问题。 教学重点: 城市化及其特点,城市化带来的环境问题 教学难点: 郊区城市化和逆城市化 教具准备:有关图表,课件 教学过程: 导入新课:在原始社会,人类为了生存,他们相互合作、共同生活,聚居在一起,从而形成聚落。 聚落是人类各种形式的聚居地的总称,包括乡村和城市。 (学生讨论城市与乡村的差别)得出城市特点: 1、人口高度集中 2、建筑物高大密集 3、工商业集中而发达 4、居民以非农业人口为主 5、是区域的政治经济文化中心 承转:那么城市是如何产生的?又是如何发展的? 一、城市的起源与发展 世界最早的城市诞生在美索不达米亚平原、尼罗河谷地、印度河谷地、黄河和长江中下游地区、中美等地。 阅读图2—1—2,思考回答,为什么在这些地区兴起?城市兴起必须具备哪些条件? 点拨:

这些地区自然条件优越(气候、地形、土壤、水源),有利于生产力发展。 阅读课本,填写城市发展的三个阶段 二、城市化及其特点 1、城市化定义:指人口向城镇集聚和城市范围不断扩大、乡村变为城镇的过程。 2、城市化表现:(1)城市人口增加(2)城市人口在总人口中的比重上升(3)城市用地规模扩大 城市化的主要原因:经济发展不平衡 3、衡量一个国家或地区城市化水平的标准——城市人口占总人口的比重。 4、世界城市化的的特点 (1)城市化进程大大加快 城市化是工业革命的产物,世界范围的城市化进程也是从工业革命以后开始的。 城市化水平随时间的变化曲线——稍被拉平的“S”形曲线(图2-1-4) 讨论:请同学们读取图2-1-4每个阶段的城市化水平的起止数值,观察曲线的倾斜程度,明确城市化进程中各阶段的特点。 点拨:初级阶段的城市化水平低于25%一30%;加速阶段的城市化水平是从25%~30%增长到60%~70%,增长迅速,此阶段容易出现环境恶化等城市问题;后期阶段城市化水平高于70%,城市人口比重增长趋缓甚至停滞。 (2)大城市数量迅速增加,大城市带出现 世界六大城市带:日本太平洋沿岸城市带、中国长江三角洲城市带、欧洲西部城市带、英国南部城市带、美国—加拿大五大湖地区城市带、美国东北部大西洋沿岸城市带。 (3)发达国家与发展中国家城市化差异加大

郑州城市化的特点及对策 摘要:城市化是当今社会最重要的关键词之一,郑州正处于快速城市化时期,城市化不 仅受到学术界而且也受到政府的广泛关注。如何更好应对我国新时期的机遇和挑战,尽快适应经济全球化的潮流,稳步推进城市化进程,提升城市品位,把郑州建成国家区域性中心城市,是个值得关注的问题。 关键词:郑州城市化;特点;对策 Abstract: Urbanization is the most important one of the key words in today's society, Zhengzhou is in a period of rapid urbanization, urbanization not only by academia but also by the widespread concern of the Government. How to better respond to the opportunities and challenges of the new era in China, to adapt to the trend of economic globalization, and steadily promote urbanization process, and improve urban quality, Zhengzhou into a state of regional central cities, is a matter of concern. Keywords: Zhengzhou urbanization; Characteristics and Countermeasures 引言 美国的弗里德曼将城市化过程区分为城市化I和城市化II[1]。提出城市化Ⅰ是人口及非农活动在不同规模城市环境中的地域集中过程和非城市景观转化为城市景观的地域推进过程;城市化Ⅱ是城市文化和城市生活方式和价值在农村地域扩散的过程。作为物化了的实体性过程的城市化Ⅰ是有限的,而作为抽象的精神过程的城市化Ⅱ则是无限的。由此可见,从实现方式上来讲,是以内向式集聚为主外向式推延为辅的综合作用的过程。也就是说,城市化进程虽然需要政府规划、指导和推动,但更多的是通过人们趋利、求新的生产方式、交换方式和生活方式,由“看不见的手”自然推动的过程。 1 城市化的内涵 城市化是一个多维的历史发展过程,衡量城市化发展水平也是应该是由多个方面的要素组成指标体系,但对于我国目前还是一个农村人口占多数的社会,实现由农

1978-2000年中国城市化进程研究 1978年改革开放以来,中国的城市化速度大大加快,从城乡居住人口这个城市化指标来看,2000年城镇人口所占比重达到36·22%,比1978年提高了18·3个百分点;而1949—1978年的29年里,城镇人口比重仅提高了7·3个百分点。但并不是说这个结果是令人满意的,我们应该能够做得更好一点。本文试图对这22年的城市化做出恰当的评估,指出其特点和成因,并依此提出建议。 一、1979年以前中国城市化评估 (一) 城市化水平。 众所周知,从1949年建国到1978年“三中全会”以前,中国大陆的城市化相当缓慢,在1950至1980年的30年中,全世界城市人口的比重由28.4%上升到41.3%,其中发展中国家由16.2%上升到30.5%,但是中国大陆仅由11.2%上升到19.4%。[1] 这种城市化的缓慢并不是建立在工业发展停滞或缓慢的基础上,正相反,改革开放前的29年,中国大陆的工业和国民经济增长速度并不算慢,工业总产值1978年比1949年增长了38.18倍,工业总产值在工农业总产值中的比重,由1949年的30%提高到1978年的72.2%;社会总产值增长12.44倍,其中非农产业在全社会总产值中的比重,则由1949年的41.4%上升到1978年的77.1%;国民收入总额则从1949年的358亿元增长到1978年的3010亿元(按当年价格计算),提高7.41倍,其中非农产业在国民收入构成中的比重,也由1949年的31.6%上升到1978年的64.6%。[2] 另据麦迪森计算,从1950年到1973年,世界GDP总量年均增长4.9%,人均GDP 增长2.9%,其中中国大陆GDP年均增长5.1%,人均增长2.9%,高于和等于世界平均水平,高于同期发展中国家平均水平。[3] 上述中国城市化滞后于工业化的独特现象,是与改革开放前大陆所选择的经济发展战略和由此导致的计划经济体制分不开的。本文即准备从经济发展战略的形成及其对劳动力供求关系和转移的影响,来探讨这个时期城市化缓慢的主要原因。 1949-1878年全国城镇人口变化情况[4] 年份|总人口(万人)|城镇总人口(万人)|城镇人口占总人口% 1949|54167| 5765|10.6 1950|55196| 6169|11.2 1951|56300| 6632|11.8 1952|57482| 7163|12.5 1953|58796| 7826|13.3 1954|60266| 8249|13.7 1955|61465| 8285|13.5 1956|62828| 9185|14.6 1957|64653| 9949|15.4 1958|65994|10721|16.2 1959|67207|12371|18.4

1、试分析你最熟悉的城市最近二十年的空间演变状况、原因及趋势; 郑州市 一.郑州市城市的空间结构主要特征: 1.总体特征 城市结构具有明显的平原地区城市特征,道路骨架基本延用网格状加放射状结构,区域平面形态规整,城市机理均质化较强,与平原的地形地貌相一致。土要道路呈东西和南比走向,仅在靠近京广、陇海铁路的周边地区,沿铁路方向优先发展,呈现出与铁路走向相一致的形态特征。 2.用地特征 以京广、陇海两人铁路自然划分为界,城市逐步形成双“V”字形产业带的用地特征,其内侧为城市工业及铁路发展用地,外侧为城市生活发展用地。由于铁路长期阻隔带来的交通不便,造成双“V”字形内侧的产业带发展相对滞后。目前郑州由中心组团、北部花园口组团、西部须水组团、东部圃田组团和南部小李庄组团组成,采用“多中心、组团式”布局,各组团之间以生态绿地插入,河流、铁路等自然分割。

3.空间特征 呈斜向切入城市中心的双“V”字形铁路骨架奠定了郑州市特有的空间特征,形成了“一个中心”、“两个片区”的空间格局。即以火车站、二七广场为主体的城市中心区和以铁路自然分割形成的西南、东北两个片区。即以二七广场为城市中心,以紫荆山和绿城广场为片区中心的单中心放射状多组团的圈层式空间特征。郑州市城市结构是围绕中心组团,东、西、南、北方向各有一个组团。从影响城市的因素分析,郑州北依黄河,东南为国际机场,西南地形复杂且有城市备用水源一常庄水库,南水北调中线二程(丹江口水库到北京)从城市南部通过。纵观几种影响城市用地布局的因素,城市空间扩展的伸张轴应以东西为主方向,而以南、北向为次要伸展方向。 4. 交通特征 铁路线成为城市发展的屏障,多年来形成了东西两片区交通自成体系,路网较为密集,空间相对独立,而两片区之间交通联系相对薄弱的城市道路胃架系统。铁路线成为制约城市发展的瓶颈,进而直接影响到两个片区空间的同步发展。城市道路网与城市用地形态相适应,组团间联系道路与城市对外交通结合,以放射性交通干道和快速环路将五个组团有机联系起来,形成了五环(一五环快速路)九放射(九条放射干道)的格局。各组团内部道路网,结合城市地处平原地区地形平坦的特征,道路网为较为规整的格网状。

中国城市化进程中遇到的问题与对策 摘要:城市化是我国经济发展的客观要求和必然趋势,也是我国走向经济大国的必经之路,不仅加大了城乡的人口流动,促进了农村地域发展,平衡了城乡发展的节奏,拉动了国内消费,也带动了城市第二产业、第三产业的发展。但随着城市规模的迅速扩大,同时也产生了诸多问题,例如城市人口拥挤、交通问题、住房紧张、资源短缺、生态环境恶化、公共安全管理问题等等,要解决这些问题,才能进一步推进城市化进程健康化、有序化、科学化。 关键词:城市化问题对策 一、城市化概述 城市化,也称为城镇化、都市化,是指随着一个国家或地区社会生产力的发展、科学技术的进步以及产业结构的调整,其社会由以农业为主的传统乡村型社会向以工业(第二产业)和服务业(第三产业)等非农产业为主的现代城市型社会逐渐转变的历史过程。城市化是社会经济、政治、文化发展到一定程度的产物,是衡量一个国家和地区社会发展程度的重要标志,经历了这样的过程,社会才能有更大的创新和进步。 改革开放以后,中国逐步放开了原有对人口流动的控制,大量农民工流向了城市,同时加快了城市化的进程。可谓“追梦改革万里春,农民潮涌作工人。荒滩野岭高楼起,立体网联城市群。”但是,正在进行中的城市化也给中国经济、社会的持续、快速、健康发展带来了一系列的矛盾。因此,单纯、刻意、过激地进行城市化,并不适宜中国的国情及稳健发展的需要。当务之急是将当前城市化进程中出现的问题都总结出来并找出相应的对策,正确认识中国城市化进程的现状。 国务院发展研究中心的研究员李善同指出:在选择具有中国特色的城市化道路时,应当优先考虑如下几个方面: 1.有助于提高我国的整体竞争力。 2.有助于缩小区域差距、优先区域布局。 3.有利于资源节约与利用。 4.有利于城乡统筹发展、和谐发展。 李研究员提出的标准将对我们找出中国城市化进程中存在的问题以及解决问题的对策提供坐标,指明方向。 二、城市化进程中出现的问题 1.城市化进程中出现的人口问题 普遍意义上的城市化主要就是指农村劳动力向城镇转移,虽然一方面缓解了农村区域劳动力过剩的问题,但另一方面也带来了城市人口增长过快、人口拥挤的问题。大量的农村人口涌向城市,同时也带来了一系列问题。(1)我国大部分城市还不具有良好接纳包容这么多农村人口的条件,这就使得原本就不算发达的城市,无法解决这部分迁移人口的生活、工作、学习、住房等各种问题,也给原本基础设施条件差、住房条件差的城市无形中增加了更多的压力,也影响了城市的可持续发展。城市工商业集中,人口密度大,人工设备密度高,活动强度大,人多车多,导致交通拥挤。城市地域不断向四周蔓延,城市功能混杂,建筑密集,

必修二第二章《城市与城市化》测试卷 一、单选题(共22小题) 标准值是指一个国家某项数据与世界平均水平之差的标准化数值。如图示意1965—2015年世界城市化水平及某国城市化水平标准值的变化过程。据此完成下列两题。 1.1965—1975年该国城市化水平与世界平均水平差距拉大的主要原因可能是() A.经济快速发展B.自然灾害频发C.城市化问题突出D.国家人口政策的影响 城市地域功能区地租指数是指城市某功能区单位面积土地租金与该区人口日流通量的比值。下图为“世界某城市地域功能区地租指数与布局方位雷达图”。读图,回答以下两题。 2.图中该城市商业区地租指数较低的主要原因是城市中心() A.环境质量较差B.金融机构较多C.流通人口较多D.商品流通量较大 下图为1950-2010年世界六大洲城市化水平变化统计图。读图回答下列三题。 3.亚洲、非洲和南美洲依次对应的是() A.甲、乙、丙B.乙、甲、丙C.丙、甲、乙D.乙、丙、甲

下图为“某城市功能区分布示意图”。据此回答以下三题。 4.对②功能区布局影响最小的因素是( ) A . 地租水平 B . 交通运输 C . 人口数量 D . 生态环境 西班牙巴塞罗那新城是城市建设中的奇迹,下图为“巴塞罗那新城街区局部俯视图”和“街区建筑平面图”。据此完成下列两题。 5.巴塞罗那新城的街道没有与经纬线保持平行,而是与其保持约45°的夹角,主要目的是( ) A . 方便居民出行 B . 减轻城市内涝 C . 减轻大气污染 D . 改善建筑通风采光 上海佘山世茂酒店是世界上第一个建在废石坑里的五星级酒店“深坑酒店”,其本身是废弃的采石场(下左图),现将它改造成酒店(下右图)。根据材料完成下列两题。

1978-2000年中国城市化进程研究 武力 1978年改革开放以来,中国的城市化速度大大加快,从城乡居住人口这个城市化指标来看,2000年城镇人口所占比重达到36·22%,比1978年提高了18·3个百分点;而1949—1978年的29年里,城镇人口比重仅提高了7·3个百分点。但并不是说这个结果是令人满意的,我们应该能够做得更好一点。本文试图对这22年的城市化做出恰当的评估,指出其特点和成因,并依此提出建议。 一、1979年以前中国城市化评估 (一)城市化水平。 众所周知,从1949年建国到1978年“三中全会”以前,中国大陆的城市化相当缓慢,在1950至1980年的30年中,全世界城市人口的比重由28.4%上升到41.3%,其中发展中国家由16.2%上升到30.5%,但是中国大陆仅由11.2%上升到19.4%.[1]这种城市化的缓慢并不是建立在工业发展停滞或缓慢的基础上,正相反,改革开放前的29年,中国大陆的工业和国民经济增长速度并不算慢,工业总产值1978年比1949年增长了38.18倍,工业总产值在工农业总产值中的比重,由1949年的30%提高到1978年的72.2%;社会总产值增长12.44倍,其中非农产业在全社会总产值中的比重,则由1949年的41.4%上升到1978年的77.1%;国民收入总额则从1949年的358亿元增长到1978年的3010亿元(按当年价格计算),提高7.41倍,其中非农产业在国民收入构成中的比重,也由1949年的31.6%上升到1978年的64.6%.[2]另据麦迪森计算,从1950年到1973年,世界GDP 总量年均增长4.9%,人均GDP 增长2.9%,其中中国大陆GDP 年均增长5.1%,人均增长2.9%,高于和等于世界平均水平,高于同期发展中国家平均水平。[3] 上述中国城市化滞后于工业化的独特现象,是与改革开放前大陆所选择的经济发展战略和由此导致的计划经济体制分不开的。本文即准备从经济发展战略的形成及其对劳动力供求关系和转移的影响,来探讨这个时期城市化缓慢的主要原因。 1949-1878年全国城镇人口变化情况[4]

课练14城市空间结构与城市化 ———[狂刷小题夯基础]——— 练基础小题 上海市某区原大菜市场建设于1991年,蔬菜年交易量约40万吨、肉类产品年交易量达100万吨以上,以批零同售、价格优惠著称。2013年3月1日,该大菜市场关闭,原商户大都分散到该大菜市场周边的7个标准化菜市场。如图为原大菜市场及周边地区简图,图中数据为各标准化菜市场与附近小区的距离(单位:米)。读图,据此完成1~3题。 1.图示地区主要的土地利用类型是() A.商业用地B.居住用地 C.工业用地D.绿化用地 2.原大菜市场关闭的原因最可能是() A.经营不善,亏损较严重 B.基础设施简陋,影响生活环境 C.市场饱和,竞争力下降 D.建设标准市场,增加市政收入 3.标准化菜市场分散经营最主要的好处是() A.更接近消费者B.降低运输成本 C.降低商品价格D.增加销售收入 如图为纽约市曼哈顿区昼夜人口密度差异图。据此完成4~5题。

4.造成该区昼夜人口密度差异的原因有() ①通勤交通发展②高层建筑出现③追求生活质量④互联网的兴起 A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④ 5.关于城市功能分区判断正确的是() A.甲为休憩区B.乙为住宅区 C.丙为商业区D.丁为工业区 法国区域经济发展不平衡现象在欧盟国家中较为典型。历史上,法国长期高度中央集权,巴黎一直是其政治中心。法国的人口、生产、服务活动高度集聚于巴黎,大巴黎地区人口数量为第二大城市里昂的7倍以上。20世纪60年代,法国选择了若干边缘城市集聚区建立“平衡城市”,阻滞人口和产业向巴黎集中,以消除巴黎与其他地区之间发展的高度不平衡问题。读法国“平衡城市”影响范围示意图,据此完成6~8题。 6.法国人口高度集聚于巴黎的主导因素是() A.地形B.资源C.交通D.政治 7.法国建立“平衡城市”的主要目的是为了维持边缘城市集聚区

中国城市化问题与城市化战略的新选择 摘要:小城镇的道路并非是适合我国城市化进程的选择,根据城市发展的客观规律,注重从中国的现实国情出发,遵循市场经济规律,坚持提高、完善大城市与积极发展中小城市相结合,促进区域城市化的发展,有力推进城乡一体化进程,才是中国城市化战略的新选择。 关键词:城市化;城市化问题;城市化战略 城市化不仅是区域经济发展和社会进步的动力和解决城乡二元结构的根本出路,而且城市化也是农业现代化的必然趋势和解决农村劳动力出路的有效办法。至2000年底,我国共有城市668座,城市人口4.56亿,城市化率达到了36.9%。根据世界多数国家城市化发展规律,中国已经进入了从30%到70% 的城市化加速发展阶段。但在中国城市化进程中亦出现了诸多问题,如城市化水平较低、城市化地区性差异明显、城市化滞后于工业化、农村剩余劳动力增长与城镇容量间的矛盾突出等。实践证明:积极发展小城镇并非是适合我国城市化进程的选择,大城市和特大城市也应将重点放在提高城市的承载能力上,放在提高城市质量和城市的现代化水平上来。因此,根据城市发展的客观规律,注重从中国的现实国情出发,遵循市场经济规律,坚持提高、完善大城市与积极发展中小城市相结合,促进区域城市化的发展,促进建制镇适当集中,有力推进城乡一体化进程,才是中国城市化战略的新选择。 一、中国城市化进程分析 中国城市化进程始于建国,但中国城市化的发展步伐非常缓慢。1949~1978年近30年的时间里,我国实行的是高度中央集权的计划经济体制,城市化的发展模式是政府发动和包办型的自上而下的城市化,广大农村和众多农民被游离于工业化的进程之外,大量的剩余劳动力滞留在农村,不能进入城市化的进程,这就使我国城市化水平仅仅从建国初的10.6%、136个建制市增加到1978年底的17.9%、193个建制市。改革开放以来,中国的城市化进入了快速发展的新时期,城市化的发展模式是以市场导向的改革进程中新出现的由民间力量或社区组织发动并得到政府认可或支持的自下而上的城市化。这期间城乡之间的壁垒被逐渐打破,各种生产要素开始在城乡之间跨地区流动。伴随着农村经济的快速发展、乡镇企业的崛起,大量农村剩余劳动力摆脱了土地和农业的束缚,向城镇和非农产业转移,有力地推动了我国的城市化进程。初步形成了以特大城市为中心,大中城市为骨干,小城市为纽带协调发展的城镇体系。尽管如此,但是由于中国工业化刚刚起步,城市化水平与世界水准仍有较大的差距。可见我国的城市化水平还处于由初期起步阶段向中期加速发展阶段转换的时期,伴随着国家工业化和经济市场化、社会化、现代化进程的加快,城市化的发展也必将与世界性潮流接轨,进入加速发展阶段。因此分析我国城市化进程中出现的问题,探索适合我国国情的城市道路新战略显得至关重要。 二、中国城市化进程中出现的主要问题 改革开放以来,我国城市化进程明显加快,进入到加速发展的新时期。但长期实施的城市化方针却严重阻碍了我国城市化向更高层次的迈进。城市化水平较低、城市化地区性差异明显、城市化滞后于工业化、农村剩余劳动力增长与城镇容量间的矛盾突出等成为中国城市化进程中出现的主要问题。 1. 城市化水平较低 按第五次人口普查资料,到2000年,中国的城市化率为36.06%,这个指标,不仅低于世界上同等经济发展水平国家,也与自身工业化程度和经济发展水平不

我国城市化进程中存在的问题及对策研究 一、我国城市化水平的现状 城市化是农业人口向非农业人口转化并在城市集中的复杂过程。改革开放近30年来。中国城市化发展极为迅速,城镇人口比重已由1978年的18.6%提升到2005年的43.3%,预计到2010年将达到50%左右,接近中等发达国家的水平。但是,我国城市化不仅低于发达国家水平,也明显低于世界平均水平和发展中国家平均水平。据世界发展报告统计资料,2000年,全世界城市化水平已达47%,中等发达国家城市化水平一般都在50%以上,高收入国家为79%。我国城市化水平与世界水平相差甚远。 二、我国城市化进程中存在的问题 1,全国不同地区的城市化水平差距过大 我国城市分布相对集中在东部地带,东中西三大地带呈现明显的梯度差异,东部地区明显高于西部地区;从城市数量看,2000年全国667个城市中,东、中、西部分别为300个、247个和120个,分别占全国总数的44.98%、37.03%和17.99%。与此同时,东部地区的城市化进程比中、西部地区明显要快。尤其是在沿海地区的珠三角、宁沪杭、京津唐等大城市群区域,工业化、信息化、城市化的迅速发展,集聚了中国大量的财富、劳动力与高新技术,使沿海许多城市经济繁荣,市场活跃,生活水平提高,环境逐步改善,已经进入城市化发展的中期阶段,中部地区正处于初期向中期的过渡阶段,西部地区仍处于城市化发展的初期阶段。 2、生态环境恶化,资源问题严重 城市中聚集了大量的工业企业及人口,但由于工业的粗放型发展和人口的高度聚集,污染物的排放量激增,造成了大气污染、垃圾满城、水资源短缺、土地资源短缺、噪音不绝和光磁污染等各种难以解决的环境问题,城市的生态安全受到了极大的威胁。 从水资源来看,随着城市大生产的发展和城市人口的剧增,生产用水和生活用水大量增加,加之生态环境的破坏,影响了江河表面水的丰盈,超量和无度的

第一节城市发展与城市化 一、选择题 1. (2015 ?广东文综,4)下表为2009年四个国家的人口数及百万人口以上大城市人口占本国人口比重统计表。由此可判断该年() 国家 中国*印度德国美国 人口数(百万人) 1 338 1 15582307 比重(%)17 1.38 4.5 *未含台湾省统计数据 A. 中国的城市化水平已经明显超过了德国 B. 中国百万人口以上大城市数量比德国少 C. 中国百万人口以上大城市人口比美国少 D. 中国百万人口以上大城市人口比印度多 解析本题考查不同国家城市化的特点。由表中关于中国、印度的数据,可看出中国百万 人口以上的大城市人口比印度多,故D正确;再比较中国、美国数据,可看出C选项表述错误;该表只能体现2009年四个国家的人口数及百万人口以上大城市人口占本国人口比重,不能反映百万人口以上城市数量以及城市化水平,故 A B选项可排除。 答案D (2015 ?天津文综,6)图1、图2分别表示H市人口密度和城区在15年间的变化。读图回答第2题。 图1 H市人口密度变化示意图 图例y城匝边畀@湖泊人II擁度 可 区 路 泊 业 伽 城 道 湖 工 愷 TJ I +? ?

图2 H市城区变化示意图 2. 结合图1信息推断,该市人口状况发生的变化是() A. 西北部人口增加的数量最多 B.全市人口密度增加 C.市中心的人口密度有所降低 D.东部人口增长较慢 解析本题考查人口的变化。结合人口密度图例,从图中可看出,全市人口密度绝大部分 地区有所增加,东北部人口密度增加明显,因此B项正确。 答案B (2017 ?江南十校联考)城市化是指一个国家或地区伴随着社会生产力的发展、科学技术的进步,其社会由以农业为主向以工业和服务业为主的转变过程。城市化过程包括人口职业的转变、产业结构的转变、土地及地域空间的转变等。下图为长江三角洲地区某城市及其郊区工业布局变化图。据此完成3?4题。 .. —河嫌洸向 o 城区、閒谨芯晤?某硏宪底好院 '■ 1;' ■并动密峑型工业和逍佗丄业区翅谯高新技术产业为士的_L业区 3. 该城市发展早期的主要农业基地可能是() A. 林木基地 B.果蔬基地 C.粮棉基地 D.禽蛋基地 4. 该市城市化过程中,图中不能直接表达的是() A. 由劳动力数量需求向素质需求转变 B. 工业地域由传统工业区向新兴工业区转变 C. 交通运输由单一方式向综合方式转变 D. 城市功能结构由单一向多元化转变 解析第3题,长三角地区地势较平坦,城市发展早期城市化水平低,农业主要以种植业 为主,因光热条件较好,适宜种植粮棉,故C项正确、A项错误;随着经济发展和城市规模 的扩大,城市周边逐渐形成果蔬基地、禽蛋基地等,为城市提供农副产品,故 B D项错误。第4题,据图判断,城市工业发展由以劳动密集型工业和重化工业为主的传统工业向以高 新技术产业为主的新兴工业转变,劳动力数量需求下降,而劳动力素质需求提高,故A、B 项不符合题目要求;该城市早期交通为河运,后期交通方式以河运和高速公路运输为主,

现代城市管理学期中作业题目: 中国的城市化问题及对策

中国的城市化问题及对策 【摘要】中国古代虽然很早就出现了城市,但进入近代后,由于帝国主义侵略,工业落后,资本主义经济发展得不很充分,因此,城市的发展十分缓慢,城市化水平很低。建国后,随着社会主义经济建设的发展,中国的城市化进程开始起步。与其他国家的城市化进程相比,中国城市化有着不同的特点,同时也存在着很多问题。 【关键字】中国城市化问题对策 【正文】纵观我国30年的城市化进程,虽然有了推进城市化的基本取向:但是城市化质量较差。其原因主要是政策观念仍未脱离IH体制窠臼及传统制度的巨大惯性所致。长期以来,我国一直实行城乡分治政策及其管理制度,城乡二元结构仍在延续。具体说来,我国城市化发展的既存问题主要体现在以下方面。 一、城市化既存问题 (一)城市化率偏低 1.城市化率偏低 2008年,我国的城市化水平为45.68%,低于世界平均水平约10个百分点。由于受传统体制和户籍制度改革滞后的影响.使我国的城市化发展严重落后于工业化水平.成为制约经济发展、影响社会稳定、实现现代化日标及其在经济全球化中保持竞争优势的巨大瓶颈。 2.结构规模与人口、经济规模不协调 我国大城市的规模明显低于世界水平,尤其低于发达国家水平。在人

口超过100万的城市集中度方面.我国比世界平均低5个百分点。比中等收入国家低11个百分点,比高收入国家低21个百分点。比美国、日本和德国分别低28、26和30个百分点。 (二)城乡壁垒积重难返 1.封堵农民“盲流” 尽管在党的十七大报告中重申由市场配置资源。但是劳动力市场远未放开,最常见的是城市对“农民盲目流动”封堵。一些经济高速增长的城市吸引大量农民工,仅广州日前就聚集240多万民工,超过1992年“卖户口”时全国17个省的农转非总和旧。 2.吸纳移民功能薄弱,如广东一个地级市,仅工业使用外来固定工即逾20万人.每年奖励性户口指标不足百名.在城市耗尽青春的农民极少有迁居城市机会。 3.浪费大量土地,在政府主导的大城市“退二进三”过程中,由于替代企业行为,低估城市和郊区土地价值,土地收益流失和非法侵占严重,浪费大量土地.本地农民用耕地换来城镇户口后。主要靠城市租金而不是劳动力资本致富。势必加重地方保护.排斥外地人口,居住地和就业地分离引发严重社会问题,阻碍和扭曲人口城市化进程。 二、城市化既存问题分析 城市化与工业化若即若离。经历与国际轨道相偏离而最终又相接近过程。城市化滞后与第=三产业低水平互为因果,市场机制及区域整体协调机制弱化。从改革前农村补城市,到今天农民养市民,社会变迁主流仍旧是农民顺应城市。而不是城市接纳农民。

第二单元城市与地理环境第1讲城市发展与城市化 一、选择题(共64分) (一)单项选择题(每小题4分,共44分) 读“某城市不同时期人口密度与距市中心距离的关系变化曲线图”,回答1~2题。 1.下列因素中对该城市人口密度的变化影响最弱的是( ) A.交通运输 B.社会经济发展水平 C.地形、气候 D.城市规模 2.该城市在图示阶段出现的现象是( ) A.人口逐渐向市中心聚集,城市化水平提高 B.城市中心区人口减少,工业在城市中心区日趋集中 C.城市中心区经济萎缩,城市化水平降低 D.郊区第一产业比重下降,居民生活条件大幅度改善 城市空间分布具有明显的阶段性,其发展演变与经济、社会发展密切相关。读“某城市空间分布不同阶段的发展演变模式图”,回答3~4题。 3.图中四个阶段按时间的发展演变顺序,排列正确的是( ) A.①②③④ B.②①④③ C.②③①④ D.①④③② 4.图中发展阶段表明( ) A.①阶段以农业为主体,中心城市辐射作用明显 B.②阶段区域以小城镇为主,内部经济差异比较小

C.③阶段现代化的交通运输网络已经形成 D.④阶段区域内部差异继续加大,区域处于不平衡状态 读“世界城市化水平分布图”,回答5~6题。 5.由图中可知乙国的城市化水平较高,其原因是( ) A.经济发展水平高 B.机械化水平高 C.社会福利好 D.历史悠久 6.下列说法,正确的是( ) A.世界城市化速度较快的国家都是发达国家 B.目前,甲国属于城市化速度较快的国家 C.乙国城市化水平较高的原因是人口较少 D.丙国的工业发达,城市化水平较高 下图是“我国某城市发展过程中1990年和2008年比较图”,读图回答7~9题。 7.图中直接表现出来的城市化的主要标志是( ) A.城市总人口增加 B.城市用地规模扩大 C.城市人口在总人口中的比重上升 D.城市工业部门更齐全 8.图中大型商场的布局符合( ) A.市场最优原则 B.交通最优原则 C.消费最优原则 D.便民原则 9.从1990年到2008年该城市的工业部门大部分由城区迁移到郊区,主要原因是( ) ①城区用地紧张,地价上涨②城市交通网的不断完善③为了缓解城市地区日益严重