舆论动力学模型综述

刘怡君1,2李倩倩1,2牛文元1,2

(1.中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京100190;

2.中国科学院自然与社会交叉科学研究中心,北京100190)

摘要:舆论和谐是社会和谐的重要条件,舆论管理是社会管理的必要内容。本文针对目前已有

的舆论动力学模型,从数学、物理学和复杂性科学等研究视角细致地梳理和分析,使舆论的传

播机理更具逻辑性和客观性。综述过程中发现这些研究存在研究内容相对孤立,研究结果较为

抽象,和实际舆论事件联系不紧密等特点。因此,本文提出为更好的探索社会舆论形成、演化的

机理及其规律,完善舆论的社会预警和预报功能,需要以多学科交叉为指导,以社会物理学理

论为方法,以舆论可视化仿真平台为依托,对社会舆论整体过程进行系统建模与仿真。

关键词:舆论;多学科交叉;社会物理学;建模;仿真

引言

近年来由于社会资源配置不合理,收入分配不公平,贫富悬殊、两极分化以及腐败现象等等,导致社会矛盾激化,冲突加剧,仇官、仇富心理严重。因为环境污染、土地征用、房屋拆迁、企业改制、违法行政、司法不公等侵犯公民基本权利,引起的群体性事件时有发生。诸如重庆万州事件、贵州瓮安事件等等,大规模的非常规突发事件越来越多,已经影响到了国家安全和社会稳定。反思和总结这些非常规突发性群体性事件,无论是由哪类事件性质引起的,总能找出其中的一个共同点,这就是负面舆论(即谣言)的恶意散布和传播,以及政府对突发事件中舆论正确引导和干预的缺失。2008年6月20日,在人民日报创刊60周年之际,中共中央总书记胡锦涛指出:“……必须坚持党性原则,牢牢把握正确舆论导向。……舆论引导正确,利党利国利民;舆论引导错误,误党误国误民。……要深刻理解牢牢把握正确舆论导向的极端重要性……”。

舆论是人们所熟知的一种社会现象,大多数人都在舆论的形成及其传播过程中扮演着各种各样的角色。作为人类社会的一种特有现象,舆论是人们对事物的价值判断的表达。因此,人们每当提到有关舆论的研究,往往自然而然地首先想到社会科学的范畴。的确,我国的社会科学研究者对舆论理论和现象进行了较早的关注和研究。这些研究从各自学科的角度出发对舆论进行探讨,使舆论研究内涵和外延得以扩展,并对我国20世纪80年代末以后舆论研究著作的涌现产生了很大的推动作用[1]。其中,代表作有《基础舆论学》(1988,刘建明)、《揭示公共关系的奥秘-舆论学》(1989,孟小平)、《现代舆论学》(1991,徐向红)、《民意学》(1991,吴顺长等)、《舆论传播学》(1992,张学洪)、《舆论学-舆论导向研究》(1999,陈力丹)、《社会舆论原理》(2002,刘建明)、《舆情研究概论-理论、方法和现实热点》(2003,王来华)和《公共舆论学》(2006,程世寿)等等。

收稿日期:2011-11-30

基金项目:国家自然科学基金项目(91024010);中国科学院创新团队项目(KACX1-YW-1011);中国科学院科技政策与管理科学研究所重大研究任务项目(Y201201Z06);中国科学院科技政策与管理科学研究所青年基金(Y200571Q01)。

作者简介:刘怡君,中国科学院科技政策与管理科学研究所副研究员,博士;李倩倩,中国科学院科技政策与管理科学研究所助理研究员,博士;牛文元,中国科学院科技政策与管理科学研究所研究员,博士生导师。

我国的社会学及其边缘学科的舆论研究虽起步较晚(上世纪80年代后),但这是对本国舆论现象的探索,以中国现阶段的民主政治为研究中心,适合中国国情和社会心理的特点。舆论是人类文明进步的象征,渗透到社会的各行各业中,舆论的复杂性凸显,其研究的层面越来越广,也越来越受到重视。为了使定性描述更具逻辑性、客观性和可重复性,一些自然科学工作者,特别是从事数学和物理学的学者,逐渐走入舆论研究领域。他们往往不具体对舆论的定义或概念深入研究,而是基于社会科学对舆论本质及其内涵的剖析,为定量的舆论演化建模提供基础性依据。

舆论研究的数学视角

人们常对实际事物建立种种数学模型以期通过对该模型的考察来描述、解释、预计或分析出与实际事物相关的规律。应用数学建模思想研究舆论或共识现象,比较早的有代表性的可以追溯到1956年,French为实证性地研究一个团体的行为复杂性而建立的简单的离散数学模型[2];1974年,Groot将特尔斐(Delphi)方法运用到取得共识的过程,直至达成共识[3];1981年,Lehrer和Wagner将有限理性(rational)作为从公平到认识论层次上舆论建模过程中的基本条件[4];特别要指出的是,Friedkin等[5]研究了如何从分歧达成共识/形成舆论。具体说来:

French模型:假设条件:团体n中的个体i不会轻易采信一种意见或排斥一种意见,而是会在某种程度上考虑他人的意见来形成自己的观点。这样一来,可以基于个体按不同权重w值采用他人意见来建模。French 模型是在离散条件下,权重w=常数的简单数学模型。

同样的假设条件,连续条件下,特定的t时刻,意见矢量表示为

x(t)=(x1(t),x2(t),…,x n(t))(1)其中,x i(t)代表个体i的意见,为一实数;令w ij代表个体j对个体i的影响权重,则有:

x i(t+1)=w i1x1(t)+w i2x2(t)+…+w in x n(t)(2)随着时间的变化,w ij也可以是一变量,与前一时刻t和x(t)相关,即为De Groot和Lehrer等人的核心舆论建模过程。

更进一步地,Friedkin和Johnsen认为个体i的意见形成取决于两部分,一部分是固守自己的意见,记为g i;另一部分则是他人意见的影响,记为1-g i,则公式(2)为:

x i(t+1)=g i x i(0)+(1-g i)(w i1x1(t)+w i2x2(t)+…+w in x n(t))(3)矩阵形式表达为:

x(t+1)=Gx(0)+(1-G)Wx(t)(4)Abelson模型与之的区别在于处理的是微分方程,而不是差分方程。

还有一些舆论传播模型借助于传染病模型建立,如SIR模型(易染群体被感染,然后恢复健康并具有免疫性)、SIS模型(易染群体被感染后,又返回到易染状态)等。代表性的是Daley和Kendall提出的谣言传播数学模型,后来的研究者称其为D-K模型。该模型是借助随机过程的方法来分析谣言问题,把受众按照谣言传播效果分成三类,并假定其中两类人之间角色转换的概率满足一定数学分布。

假设在初始条件下(t=0),有X(0)=N个人未听过某谣言,Y(0)=1个人传播谣言,Z(0)=0个人听过此谣言,在t≥0时,X(t)+Y(t)+Z(t)=N+1,则描述D-K模型的马尔可夫链{X(t),Y(t)≥0}在连续时间条件下的转移概率为

ρxy(t)=P{X(t)=x,Y(t)=y|X(0)=N,Y(0)=1}(5)这一概率分布在0≤x≤N,0≤y≤N的条件下满足方程:

dρxy dt =(x+1)(y-1)ρx+1,y-1+(N-x-y)(y+1)ρx,y+1+(x+1)(y+1)

2

ρx+1,y-y(N-y-1

2

)ρxy(6)

当x,y超出上述范围时,ρxy=0。

这些模型中多涉及矩阵论、马尔可夫链和图论等内容。以上是舆论研究中比较基础和具有代表性的数学模型,在不断的研究过程中,还有一些模型不断出现,但更多是上述模型的演化和深入,因为数学模型的高度抽象性和严密逻辑性,对过程描述是非直观的,舆论的数学模型表示往往很难求解和应用。

近年来,物理学家将物理学,特别是统计物理的思想、方法和研究的成果应用到经济和社会问题的研究中,取得了显著进展,也促进了经济物理学、社会物理学等学科的发展。

1925年,伊辛提出了研究铁磁体的一种最简单模型。设由N个格点排列成的d维周期性点阵,每个格点都有一个带自旋的粒子,每个自旋只能取向上或向下的两个态,且只考虑最近邻自旋相互作用,这样的系统称为伊辛(Ising)模型[6]。伊辛模型的两种状态实际上可以对应着黑白、上下、左右、前后、对错、是非、满空、正负、阴阳……所以原则上,此模型可以描述所有具有两种可能的状态的多体系统。Ising模型不仅被用于舆论研究中,进一步又演化出几种代表性的模型,如:Sznajd模型、Krause-Hegselmann模型和Deffuant模型等。

Sznajd模型是指当两个比邻的邻居意见一致时,将说服其周围所有的邻居持有与他们相同的意见,满足铁磁性规则[7-9]。Krause-Hegselmann模型会询问所有邻居们的意见,然后取其算术平均[10]。Deffuant模型指一个时间步长内,每个个体选择一个对话的伙伴。当他们的意见相差不超过信任界限(bounded confidence)时,他们相互的意见会更接近一些,但无需意见完全一致[11]。经过足够长迭代时间,三个标准模型可以给出三种类型结论中的一种,即达成一种共识(舆论形成)、两类意见(两极化)以及多种意见。

VM(Vote Model)模型则是对零自信度人群中的舆论形成进行描述[12]。每个格点只取“赞同”或者“反对”两种状态。格点下一时刻的状态趋向该时刻随机选择的另一个近邻的状态。在这样的规则演化下,系统最终能

—称为“一致终态”。在初始磁化率为零的情况下(初态赞同格点数=到达一致赞同或一致反对的稳定状态——

初态反对格点数),d维系统到达一致终态的时间T与系统总格子数N存在幂率关系:一维系统(d=1)时T~N2;二维系统(d=2)T~N ln N;更高维系统(d>2)T~N。同时,系统的终态一致赞同率等于初始状态的赞同密度[13]。

1977年,哈肯(H.Haken)的《协同学导论》一书问世,其中有一章节专门研究了舆论形成的随机模型。他将“意见”作为舆论形成的序参量,意见数目的变化,即n+和n-的变化是一个合作效应,并认为:某个意见的形成要受到相同或相反意见人们的影响[14]。目前,协同学的思想、理论和方法已用于解决更广泛的社会问题,并已有《社会协同学》一书问世[15]。

我国的专家学者们在此方面也进行了深入的研究,并取得显著性的成果。代表性的有广西师范大学的刘慕仁教授及其团队,他们分别基于Sznajd模型研究舆论传播,分析了一维Sznajd模型的性质,及其相变与同步更新方式,噪音影响等[16-18];在各种复杂网络上,如加权网络中舆论传播的特性[19];深化哈肯协同学中舆论形成的随机模型等[20]。特别值得一提的是:利用墨西哥波(Mexican Wave)模拟了人群波的形成和演化的时空斑图及噪音对其的影响。墨西哥波是由Farkas和Herlbing等人在分析1986年墨西哥世界杯体育场中观众所表现出来的人群波现象的基础上,提出的用以揭示体育场人群波产生和演化的模型[21,22]。

另外,南京师范大学基础心理学系余嘉元教授指导的博士论文“群体态度构成与演化的非线性动力学模型及其应用研究”[23],以哈肯的协同学为理论基础,从心理学角度进行了深入的定量分析。

舆论研究的复杂性科学视角

舆论现象错综复杂,随着研究的深入,很多用数学公式所表达出的抽象意义,很难得到数学上的精确解,同样的问题也出现在舆论物理建模中,希望借助于一些分析方法和工具得到理论结果。因此,舆论的研究走向仿真模拟。仿真模型是对真实系统进行数值模拟的逻辑模型,通常是一个由相关的程序和数据组成的计算机模型[24]。

目前,大多采用复杂适应系统理论(Complex Adaptive System,CAS)。CAS理论由Holland教授于1994年提出,为人们认识、理解、控制、管理复杂系统提供了新的思路。我国国防大学胡晓峰教授及其团队在这方面做了深入细致的工作,建立个体间的意见交互准则,利用Swarm或NetLogo等工具进行舆论传播建模研究。并将研究应用于军事领域,舆论战成为从全局赢得主动,遏制对手的重要战略手段[25-28]。

多个体系统的集体行为是复杂系统研究的重要切入点,控制论专家郭雷院士及其团队从Vicsek模型入手加以研究。这个模型具备了复杂系统的一些关键特征,如动态行为、局部相互作用和变化的邻居关系等[29,30]。他们的工作虽然没有直接应用到社会舆论的研究中,但舆论正是多个体态度所形成的集体意见,因此这项研

究在舆论的定量化仿真方面提供了很好的借鉴思路。韩靖副研究员等的“集体行为及其软控制”研究为舆论如何正确引导打开了新的视角[31]。

另一方面,也有不少采用定性模拟中的元胞自动机(Cellular Automata,CA)方法。我国刘慕仁教授等应用元胞自动机进行了大量的舆论演化仿真工作[32,33]。

复杂网络上的舆论研究是近年的研究热点。我国国防大学的张芳等在《谣言传播模型研究综述》[34]一文中,系统总结了复杂网络上的谣言传播模型。其中,Zanette在小世界网络上建立谣言模型,得到了谣言传播的临界值;Moreno等在无标度网络上建立的谣言模型,把由计算机仿真和通过随机分析方法得出的结论进行了比较。国内潘杜峰等[35]研究的关注点在网络的聚集系数,发现可以通过增大网络聚集系数来有效抑制谣言的传播。国外众多学者对经典粒子交互模型在复杂网络上的传播特性进行了深入研究。Kuperman等和Tessone 等分析在小世界网络中类似Ising模型的随机共鸣现象,侦测外部调制的振幅阈值和随机共鸣的峰值比伴随潜在小世界网络的随机性出现较大的变化[36,37]。Klimek等在复杂网络上应用选举模型,设定选举模型的阈值p(u),观察舆论形成的相图,通过选举模型中的参数p(u)控制共识的区域[38]。Yu-Song分析了在小世界网络和无标度网络上S模型在未形成共识的相变到完全共识时的相变[39],他们认为网络聚集系数越大越容易达成共识。Stauffer和Meyer-Ortmanns研究了BA无标度网络上共识的形成,他们发现当信任界限较大时容易达成完全共识,当信任界限较小时,不同意见的数量和个体的数量成正比[40]。另外伴随着BA无标度网络的增长,上述特性仍然存在[41]。Fortunato研究了KH模型在无标度网络上在特定微扰下意见是如何改变的[42]。

社会心理学是研究个体和群体的社会心理现象的心理学分支。其中,基于社会影响理论的舆论动力学研究是重要的一个分支[43]。其中,Holyst和Kacperski讨论了:(1)群组规模有限的具有强领导者的元胞自动机模型;(2)将个体视为在沟通域中进行布朗运动交互的个体情况下舆论的形成[43,44]。Bordogna和Albano考虑了个体交互、舆论领袖和大众媒体三方竞争下的舆论状态的相变[45]。此外,还有一些学者基于经济学中的博弈论,给出舆论演化的动力学解释[46-48]。

舆论研究的交叉科学视角——

—社会物理学

上述已有的社会舆论研究,经过数学、物理学和复杂性科学等研究视角细致地梳理和分析,使舆论的传播机理更具逻辑性和客观性。综述过程中发现这些研究存在研究内容相对孤立,研究结果较为抽象,和实际舆论事件联系不紧密等特点。因此,本文提出为把握社会舆论形成、演化的机理及其规律,完善舆论的社会预警和预报功能,需要以多学科交叉为指导,以社会物理学理论为方法,以舆论可视化仿真平台为依托,对社会舆论整体过程进行系统建模与仿真。

自孔德提出社会物理学以来已有近200年的时间,社会物理学相继经历了古典社会物理学、近代社会物理学和现代社会物理学三个发展阶段。现代社会物理学是应用自然科学(以物理学为核心)的思路、概念、原理和方法,经过有效拓展合理融汇和理性修正,用来揭示、模拟、移植、解释和寻求社会行为规律和经济运行规律的充分交叉性学科[49]。经过50多年来的发展,取得了长足的进步,其支撑性的三大理论包括:“社会燃烧理论”、“社会激波理论”和“社会行为熵理论”。

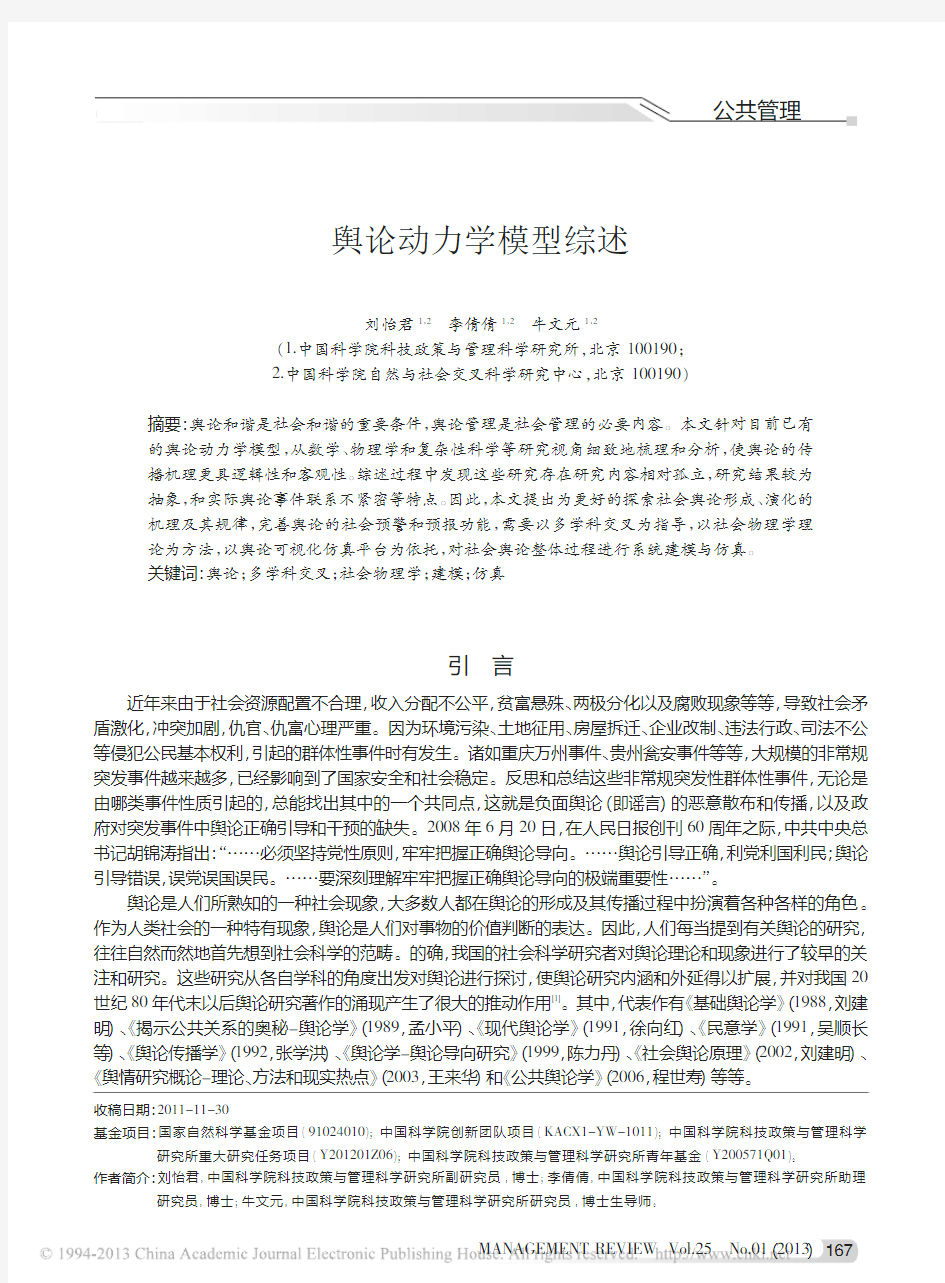

1、基于社会燃烧理论的舆论形成判定

自然界燃烧发生必须具备三个基本条件,即“燃烧物质”、“助燃剂”和“点火温度”,三者缺一不可。把自然界燃烧过程的这一原理引入舆论形成研究是指把各种各样的议论、见解和诉求作为“燃烧物质”的集合(潜伏期),舆论“场”中开始出现的等级分布,将会催生向一致意见靠拢的机会,这可以理解为社会“助燃剂”在起作用(加速期),最终引发舆论形成的是一个突发事件或意见领袖的言论,这就是“点火温度”(拐点),如表1所示[50]。

2、基于社会激波理论的舆论演化建模

激波是气体高速运动过程中最重要的现象之一。它是气体受到强烈压缩后产生的强压缩波,也叫强间断面,这种很薄的间断称之为激波[51]。在这一薄层中,速度、温度和压强等物理量迅速地从波前值变化到波后值,速度梯度、压强梯度和温度梯度都很大。因此,激波理论中并不十分关注波内流动情况,而只需知道物理量通过激波后的变化即可。

图1意见分布的初始状态

状态期

状态意义数学表达常态常态期

指事物经常性、固定性的正常状态各主体的意见随机分布dO /dt=0d 2O /dt=0非常态潜伏期(燃烧物质集聚)

意见、诉求、见解等缓慢集聚,密度增长缓慢dO /dt>0d 2O /dt=0活跃期加速期(助燃剂作用)

拐点(点火温度)

减速!期

拐点前,意见集聚,且集聚速率是正变化意见聚合为整体,舆论形成拐点后,意见集聚,但集聚速率是负变化dO /dt>0d 2O /dt>!0dO /dt>0d 2O /dt

舆论随着焦点事件的结束逐步消散dO /dt<0d 2O /dt=0常态常态期(新一轮)新的一种固定状态dO /dt=0

d 2O /dt=0

目前,多有借用激波理论的思想以解决社会问题,社会激波理论在车流[52]、人群流动[53]等方面已有应用。舆论是一种表层意识的传播,呈现上下起伏状态,由于人们接受意见的快慢和能力等区别,出现了不同的反

应强度,这种因传播强弱造成的落差,可以感受到如同一种波状的起伏,这种动势就被称为“舆论波”[54]。舆论

传播的强弱落差可以被感知和测度,反应强烈的地区处于舆论的波峰,反应微弱的地区则处于舆论的波谷。舆论波是民心波动的再现,由舆论中心向外震荡起伏地扩展。舆论波通常以连续的冲击方式蔓延,在一定社会环境中回旋、共振,不同的舆论波之间相互抵消或叠加,最终形成一种合力。舆论波表现为社会的冲击力,在时空中时急时缓、忽高忽低地波动,使舆论定势更曲折、更复杂。

舆论波以非线性形式向四周扩展,使一定范围的公众卷入舆论。在舆论演化过程中,梳理社会公众行为[55],本文初步总结如下几种模式,分别为:“从众”行为,多取决于人的心理层面,惧怕孤独,愿意“少数服从多数”;“从上”行为,涉及到人的道德观,无论是从权还是从望,人们,特别是中国人,受到几千年文化遗留下来的思想,不愿意冲破道德的束缚且“官本位”思想严重;“从理”行为,人们从事各种实践活动往往遵循事物的道理和本源,即其物理的本质和事理的规律;“从利”行为,则受人的价值观驱动,在利益面前,人们的言行往往会朝着自己受益的方向摆动。因此,研究舆论的演化规律需要结合“从众”、“从上”、“从理”和“从利”几方面加以考虑。

运用以上的方法和规则等对舆论的演化进

行建模仿真,采用自主设计的舆论形成及其演化

的仿真平台,用来研究分散系统的运行机制,见

示例1。

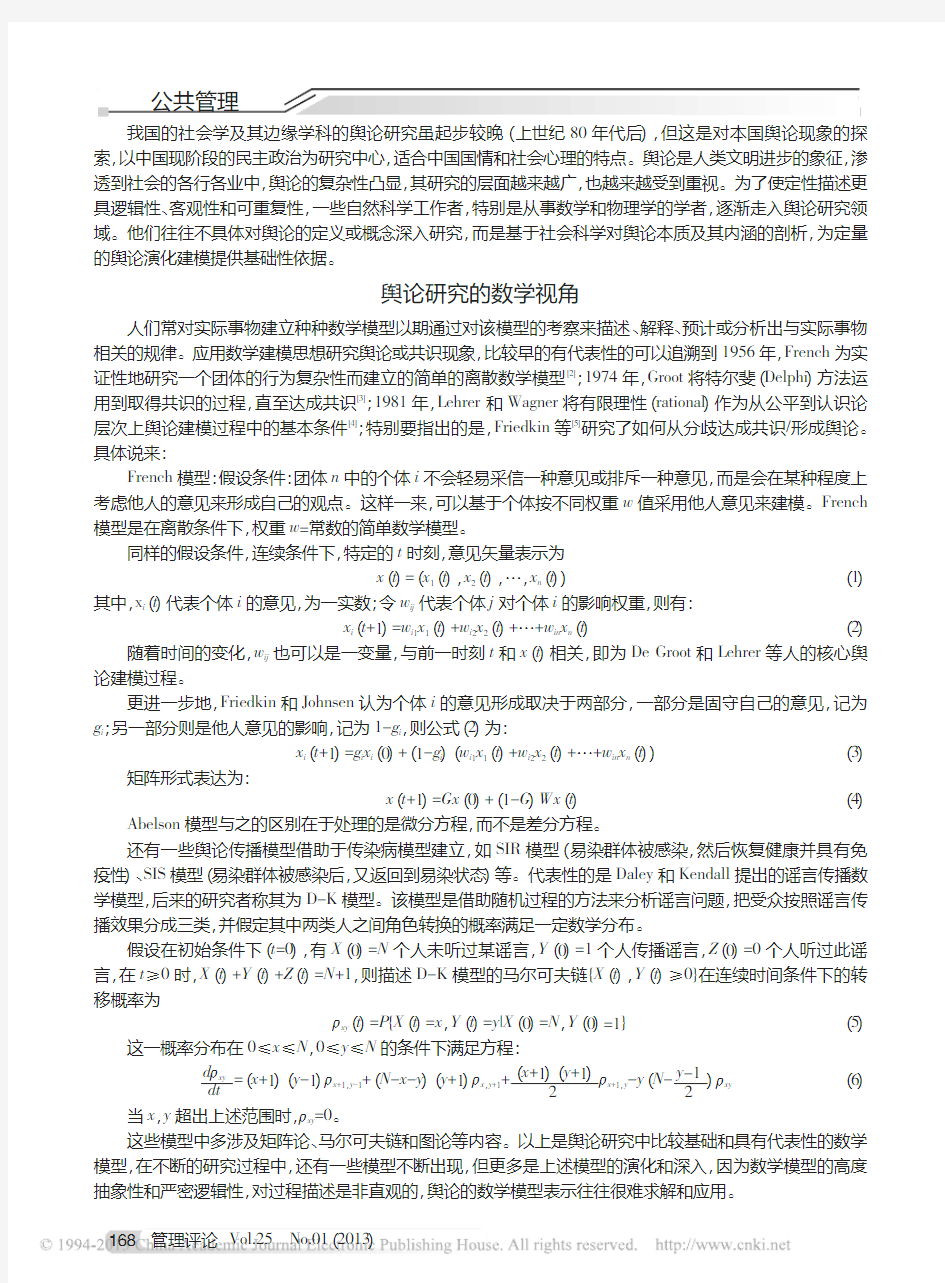

【示例1】设时刻t =0时,意见主体(agent )数

N =10000;意见数n =2;转移概率p O ij =p O ji

=0.1;a pi 是0或1,其中:1-意见1(深色);0-意见2(浅色);

意见距离u =1,即主体持有的意见在一个相邻意

见间可以转移,初始时刻状态如图1所示。

基于情景/假设1所定义的条件,分别采用不

同的意见转移规则,在t =10的时刻,可得到如图

2(a ),(b ),(c )所示的结果。

在t =50的时刻,可得到如图3(a ),(b ),(c )

所示的结果。

在t =100的时刻,可得到如图4(a ),(b ),(c )

所示的结果。

图2t =10,“从上”的意见分布形式见(a );“从众”的意见分布形式见(b );“从利”的意见分布形式见(c )

图2(a )图2(b )图2(c )

图3t =50,“从上”的意见分布形式见(a );“从众”的意见分布形式见(b );“从利”的意见分布形式见(c )

图4t =100,“从上”的意见分布形式见(a );“从众”的意见分布形式见(b );“从利”的意见分布形式见(c )

图3(a )图3(b )图3(c )

图4(a )图4(b )图4(c )

结论:

(1

)基于“从上”行为规则的模型:在舆论主体(agent )持有两种意见的情况下,当初始随机状态下的一种意见持有人数大于另一种意见持有人数,则舆论演化的最后状态是朝着意见持有人数多的一派意见靠拢,在本文的情景/假设中,深色所代表的意见1最终占了上风;

(2)基于“从众”行为规则的模型:因仅有两种意见且意见距离为1,一个舆论主体(agent )的意见将会在两种意见中不断取平均值,演化的较慢,在相同的仿真步骤下,无法断定舆论的导向;

图5钱云会事件论坛回复网络

同的意见或不同的意见(浅色所代表的意见2)都会按照相应地意见转移概率进行意见偏移,与“从上”行为规

则模型的演化结果相反,在本情景/假设中,

初始占多数的意见1最终经过“利益”的诱惑,最终舆论却统一于意见2。

可见,二种意见的演化收敛速度较快,且根据不同的行为规则,最终舆论主体的意见演化及达成共识的方向极为不同。这为决策者在制定相应政策过程中,提供了很好的政策仿真。

3、基于社会行为熵理论的舆论领袖识别

社会行为熵借用物理学上的“熵”的理论来解释个体组成群体的行为。这一理论有如下六大规则:(1)人类普适的“最小努力”原则;(2)自发追寻“熵最小”原则;(3)自觉维系“心理平衡”原则;(4)持续激发“情商共鸣”原则;(5)社会取向“倒U 型走势”原则;(6)都希望有让别人遵守而自己可以例外的社会公约。

自觉维系“心理平衡”原则和持续激发“情商共鸣”原则,是社会公众在舆论形成及其演化过程中不断地向舆论领袖寻求着情感上的支持和态度上的依赖,而这也正是意见领袖得以产生和存在的根本原因。舆论领袖,又叫“意见领袖”,是指能够非正式地影响别人的态度或者一定程度上改变别人行为的个人。意见领袖既是受众中的一部分,同时又能够影响一部分受众。意见领袖在舆论传播过程中的这种特殊地位,决定其具有十分巨大的影响力。

如何在舆论的形成和演化过程中识别意见领袖,进而掌握其行为动态和运动轨迹,是全面把握舆论及其导向的一个重要内容。采用社会网络分析(Social Network Analysis ,SNA )方法和技术[56]是探测和识别“舆论领

袖”

的有效方法之一,见示例2。【示例2】本文跟踪了凤凰论坛中关于“钱云会”事件的网络论坛的发帖情况,构建了网民围绕该事件展开讨论的论坛回复网络[57]。“凤凰论坛”中涉及“钱云会”事件报道的有7个频道(辩论会、传媒人、凤眼看人、网罗天下、新闻大破解、有料天天报、锵锵杂谈)共采集2885条帖子,抽取回复关系2856个,网民541个。回复网络(图5)的构建,节点:论坛中发言的每个不同用户产生一个节点;边:若两个用户之间存在回复关系,则认为节点之间存在一条边。边为有向边,由回复节点指向发帖节点。

从上图可以看出,关于“钱云会”舆论事件,通过回复网络识别的关键人物有“网事如云”、“bushiwanren ”、“红参2010”等,他们作为舆论领袖左右着大部分网民的意见倾向,结合其发帖的内容还可以判定这些人在舆论中所起的是正面(积极)或负面(消极)作用,为决策者提供干预此类事件的有效手段。

结语

本文从数学、物理学和复杂性科学等角度对已有的舆论动力学模型进行了综述,这种从自然科学角度研究舆论的方法和模型,使舆论的演化趋势更具客观性和可判性,存在的问题如下:

(1)自然科学领域多集中在舆论现象背后的数学或物理学机理研究,存在结果较为抽象,研究点相对孤立,和实际舆论事件联系不紧密,在协助和完善舆论的引导与调控方面没有起到更大的作用;

(2)复杂网络的兴起提供了舆论系统研究的新方向,但网络分析作用受到限制的部分原因是由于图论作为网络分析的基础数学理论不够灵活,目前已有的模型善长于建构静态网络,而随时间的演变,动态网络分析舆论动力学机制还需进一步加强;

(3)当前的舆论引导和干预多集中在研究如何加强和规范大众媒介的宣传力度及责任,偏重于针对发生的个案,进行社会观察和社会调查的直观分析,采用定性描述的方法,定量的技术和手段较少,特别是通过建模手段对不同舆论情景下的参数选择、大小等。

在汲取已有研究的精华和分析其不足后,本文提出了舆论研究的社会物理学崭新视角。从其三大理论,即“社会燃烧理论”、“社会激波理论”和“社会行为熵理论”出发,探索研究了社会舆论形成的机理和本质,模拟仿真了社会舆论演化的过程和规律。具体说来:利用“社会燃烧理论”判定社会舆论形成的临界阈值,并在不同时间获得其数量、规模和强度的大小,确定社会舆论形成过程的定量水平。“社会激波理论”则研究社会舆论的演化过程,初步建立了“从众”、“从上”、“从理”和“从利”的意见转移规则,并利用多主体仿真技术进行了一定初始条件的舆论演化模拟等。“社会行为熵理论”则着重把握舆论“场”中的奇异个体,利用社会网络分析方法有效判定和识别舆论领袖的行为特征,为决策者提供干预此类事件的有效手段等。

舆论系统是一个典型的复杂系统,舆论动力学模型应以社会科学与自然科学多学科交叉为指导,以系统方法论为基础,以社会物理学理论为方法,以建模与仿真方法为手段,以舆论可视化仿真平台为依托,将舆论形成的微观内在机理与舆论传播的宏观外在表现相结合、舆论事件的定性描述与舆论事件的定量反演相结合、舆论主体的主观心理波动与舆论环境的客观变化相结合,完善和把握社会舆论形成、演化的机理及其规律,最终目的则是进一步完善舆论的社会预警功能。

参考文献:

[1]邵培仁.20世纪中国新闻学与传播学(宣传学和舆论学卷)[M].上海:复旦大学出版社,2002

[2]French,J.R.P.A Formal Theory of Social Power[J].Psychological Review,1956,63(3):181-194

[3]DeGroot,M.H.Reaching a Consensus[J].Journal of American Statistics Association,1974,69(345):118-121

[4]Lehrer,K.,C.Wagner.Rational Consensus in Science and Society[M].Dordrecht:D.Reidel Publication Company,1981

[5]Friedkin,N.E.,E.C.Johnsen.Social Influence Networks and Opinion Change[J].Advances in Group Processes,1999,(16):1-29

[6]Zhang,Z.,Conjectures on the Exact Solution of Three-Dimensional(3D)Simple Orthorhombic Ising Lattices[J].Philosophical Mag-

azine,2007,87(34):5309-5419

[7]Sznajd-Weron,K.,J.Sznajd.Opinion Evolution in Closed Community[J].International Journal of Modern Physics C,2000,11(6):1157-

1165

[8]Stauffer,D.Sociophysics:The Sznajd Model and Its Applications[J].Computer Physics Communications,2002,146(1):93-98

[9]Stauffer,D.Sociophysics Simulations[J].Computing in Science and Engineering,2003,5(3):71-75

[10]Stauffer,D.Sociophysics Simulations II:Opinion Dynamics[DB/OL].Arxiv preprint physics/0503115,2005

[11]Hegselmann,R.,U.Krause.Opinion Dynamics and Bounded Confidence Models,Analysis,and Simulation[J].Journal of Artifical

Societies and Social Simulation,2002,5(3):1-33

[12]Liggett,T.M.Interacting Particles Systems[M].New York:Springer-Verlag,1985

[13]曾显葵.基于多数规则和协同规则的元胞自动机舆论传播模型研究[D].广西:广西师范大学硕士论文,2007

[14]郭治安.协同学入门[M].成都:四川人民出版社,1988

[15]曾健,张一方.社会协同学[M].北京:科学出版社,2000

[16]涂育松,李晓,邓敏艺,孔令江,慕仁.一维Sznajd舆论模型相变的研究[J].广西师范大学学报(自然科学版),2005,23(3):5-8

[18]田兴玲,刘慕仁,孔令江.一维Sznajd舆论模型中噪声因素对演化的影响[J].广西师范大学学报(自然科学版),2006,24(1):1-4

[19]苏俊燕,孔令江,刘慕仁.加权网络上的舆论演化模型研究[J].广西师范大学学报(自然科学版),2006,24(2):1-4

[20]王静.用元胞自动机研究舆论和手机短信息传播模型[D].广西:广西师范大学硕士论文,2006

[21]Farkas,I.,D.Helbing,T.Vicsek.Human Wave in Stadiums[J].Physica A,2003,330(1-2):18-24

[22]Farkas I.,D.Helbing,T.Vicsek.Social Behavior:Mexican Waves in an Excitable Medium[J].Nature,2002,419:131-132

[23]李小平.群体态度构成与演化的非线性动力学模型及其应用研究[D].南京:南京师范大学博士论文,2003

[24]胡斌.群体行为的定性模拟原理与应用[M].湖北:华中科技大学出版社,2006

[25]罗批,司光亚,胡晓峰,杨镜宇.Swarm及其平台下构建特定民意模型的探讨[J].系统仿真学报,2004,16(1):5-7

[26]刘常昱,胡晓峰,司光亚,罗批.基于小世界网络的舆论传播模型研究[J].系统仿真学报,2006,18(12):3608-3610

[27]刘常昱,胡晓峰,司光亚,罗批.舆论涌现模型研究[J].复杂系统与系统性科学,2007,4(1):22-27

[28]胡晓峰,李志强,司光亚,罗批.现代战争模拟研究的新方向:社会仿真[J].计算机仿真,2008,25(1):1-6

[29]刘志新,郭雷.多个体系统的连通与同步[C].程代展等主编:第25届中国控制会议论文集(上册).哈尔滨:北京航空航天大学出

版社,2006

[30]刘志新,郭雷.Vicsek模型的连通与同步[J].中国科学(E辑):信息科学,2007,37(8):979-988

[31]Han,J.,Li M,Guo L.Soft Control on Collective Behavior of a Group of Autonomous Agents by a Shill Agent[J].Journal of System

Science and Complexity,2006,19(1):54-62

[32]刘慕仁,邓敏艺,孔令江.舆论传播的元胞自动机模型(I)[J].广西师范大学学报(自然科学版),2002,20(2):1-4

[33]吴青峰,程庆华,刘慕仁.噪声影响下舆论传播的建模与仿真[J].长江大学学报(自然科学版),2006,3(1):59-62

[34]张芳,司光亚,罗批.谣言传播模型研究综述[J].复杂系统与复杂性科学,2009,6(4):1-11

[35]潘灶峰,汪晓帆,李翔.可变聚类系数无标度网络上的谣言传播仿真研究[J].系统仿真学报,2006,18(8):2346-2348

[36]Kuperman,M.,D.Zanette.Stochastic Resonance in a Model of Opinion Formation on Small-World Networks[J].The European

Physical Journal B,2002,26(3):387-391

[37]Tessone,C.J.,R.Toral.System Size Stochastic Resonance in a Model for Opinion Formation[J].Physica A:Statistical Mechanics

and its Applications,2005,351(1):106-116

[38]Klimek,P.,https://www.doczj.com/doc/b63492175.html,mbiotte,S.Thurner.Opinion Formation in Laggard Societies[J].EPL(Europhysics Letters),2008,82(2):1-6

[39]Tu,Y.S,A.O.Sousa,L.J.Kong,M.R.Liu.Sznajd Model with Synchronous Updating on Complex Networks[J].International

Journal of Modern Physics C,2005,16(7):1149-1161

[40]Stauffer.D.,H.Meyer-Ortmanns.Simulation of Consensus Model of Deffuant et al.on a Barabasi-Albert Network[J].International

Journal of Modern Physics C,2004,15(2):241-246

[41]Sousa,A.O.Bounded Confidence Model on a Still Growing Scale-free Network[DB/OL].https://www.doczj.com/doc/b63492175.html,/abs/cond-mat/0406766,

2004-06-30

[42]Fortunato,S.Damage Spreading and Opinion Dynamics on Scale Free Networks[J].Physica A,2005,348:683-690

[43]Janusz,A.H.,K.Krzysztof,S.Frank.Social Impact Models of Opinion Dynamics[C].Edited by Staufeer,D,2001:253-273

[44]Janusz,A.H.,K.Krzysztof,S.Frank.Phase Transitions in Social Impact Models of Opinion Formation[J].Physica A,2000,285

(1-2):199-210

[45]Bordogna,C.M.,E.V.Albano.Monte Carlo Simulations of a Model for Opinion Formation[J].European Physical Journal-Special

Topics,2007,143(1):237-239

[46]Alessandro,D.M.,L.Vito.Opinion Formation Models Based on Game Theory[J].International Journal of Modern Physics C,

2007,18(9):1377-1395

[47]Maria,L.B.,D.Marcello.On a Discrete Generalized Kinetic Approach for Modeling Persuader’s Influence in Opinion Formation

Processes[J].Mathematical and Computer Modeling,2008,48(7-8):1107-1121

[48]Bertotti,M.L.,M.Delitala.On the Existence of Limit Cycles in Opinion Formation Processes under Time Periodic Influence of

Persuaders[J].Mathematical Models&Methods in Applied Sciences,2008,18(6):913-934

[49]牛文元.社会物理学:学科意义与应用价值[J].科学论坛,2001,54(3):32-35

[50]刘怡君,牛文元.舆论形成及其演化的机理建模分析[J].科学对社会的影响,2009,3(9):10-14

[51]支启军.对激波的讨论[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2003,21(1):25-27

[52]李振龙,陈德望.公共站点交通拥挤的车流波动理论分析[J].交通与计算机,2005,23(6):62-65

[53]卢春霞.人群流动的波动性分析[J].中国安全科学学报,2006,16(2):30-34

[54]刘建明.社会舆论原理[M].北京:华夏出版社,2002

[55]Liu,Y.J.,Gu,J.F.Systems Analysis and Modeling of Opinion Infection[C].新加坡:IEEE International Conference on Systems,

Man and Cybernetics,2008

[56]刘军.社会网络分析导论[M].北京:社会科学文献出版社,2004

[57]李倩倩.基于“三度”法的网络舆论理论与实践研究[D].北京:中国科学院研究生院,2011

Review on the Models of Opinion Dynamics

Liu Yijun1,2,Li Qianqian1,2and Niu Wenyuan1,2

(1.Institute of Policy and Management,Chinese Academy of Sciences,Beijing100190;

2.Center for Interdisciplinary Studies of Natural and Social Sciences,Chinese Academy of Science,Beijing100190)

Abstract:Harmonious social public opinions are indispensable to a harmonious society.Also,social public opinions as part of social management are very important.In the existing research field of the models of opinion dynamics,natural science focuses more on the mathematics or physics mechanism of opinion with quantitative methods,which produces more abstract results and may detach research from the actual media events.Therefore,this paper proposes the methodology-method-technology-evidence mode for modeling and simulation of social public opinion during unconventional emergencies with interdisciplinary perspectives from management,systems and psychology based on system methodology and visual simulation platform,which aims to grasp the mechanism of social public opinion formation and evolution for achieving the functions of early warning and forecasting.

Key words:opinion,interdisciplinary,social physics,modeling,simulation

(上接第138页)

Study on Comprehensive Evaluation Model of Enterprise’s Internal Control and Internal Control Quality

of Shanghai-listed Companies

Dai Wentao1and Li Weian2

(1.Research Academy of China Corporate Governance of Nankai University,Tianjin300071;

2.The School of Business Administration,Dongbei University of Finance and Economics,Dalian116025)

Abstract:The release of basic norms of enterprise internal control and its supporting guidelines settle the foundation for comprehensive evaluation of internal control for Chinese listed companies.According to the target of internal control’s supervision and evaluation system for Chinese enterprise,in consideration of special institutional background of Chinese listed companies and CPA’s audit which only audits listed companies’internal control of financial reports and other factors,it is very necessary to establish a comprehensive evaluation model of internal control which reflect the degree of realization of the internal control objective from the decision-making information needs to satisfy external stakeholders.And the comprehensive,integrated,quantitative evaluation for the status of enterprise’s internal control is implemented by outsider(that is,the person who doesn’t have interest relationship,internal CPA is not an outsider,there is considerable interest between them and enterprise)such as government regulators or external non-profit organization (such as research institutions).Based on this background and objective requirements,this study establishes an evaluation indicator system according to the internal control theory,system evaluation theory,the basic norms of internal control and supporting guidelines, etc.,selects AHP-based multi-layer fuzzy comprehensive evaluation model,constructs internal control index,and sets up evaluation standard of internal control quality through classification of internal control index,thus establishes comprehensive evaluation model of internal control https://www.doczj.com/doc/b63492175.html,ing the evaluation model,the study tests the quality of internal control for Shanghai-listed companies. Key words:enterprise’s internal control,comprehensive evaluation model,internal control index,Shanghai-listed companies,internal control quality

第26卷第10期 V ol.26 No.10 工 程 力 学 2009年 10 月 Oct. 2009 ENGINEERING MECHANICS 197 ——————————————— 收稿日期:2008-06-16;修改日期:2008-12-09 作者简介:*方子帆(1963―),男,湖北黄冈人,教授,博士,博导,副院长,从事车辆系统动力学与控制研究(E-mail: fzf@https://www.doczj.com/doc/b63492175.html,); 吴建华(1983―),男,湖北大冶人,硕士,从事机械振动与控制研究(E-mail: wujianhua83@https://www.doczj.com/doc/b63492175.html,); 何孔德(1973―),男,湖北宜昌人,副教授,硕士,从事机械振动与控制研究(E-mail: hekongde@https://www.doczj.com/doc/b63492175.html,); 张明松(1965―),男,湖北荆州人,副教授,学士,从事结构设计与机械振动研究(E-mail: zms@https://www.doczj.com/doc/b63492175.html,). 文章编号:1000-4750(2009)10-0197-06 钢丝绳碰撞动力学模型 * 方子帆,吴建华,何孔德,张明松 (三峡大学机械与材料学院,湖北,宜昌 443002) 摘 要:以钢丝绳及其连接结构为对象,对其碰撞动力学模型进行研究。将钢丝绳离散为单元模型,利用相对坐标关系建立其动力学模型,并将其连接结构以集中质量模型作为钢丝绳端部约束条件引入到钢丝绳动力学模型中,建立钢丝绳及其连接结构的动力学模型。将钢丝绳的碰撞接触力引入到钢丝绳及其连接结构的动力学模型中,建立这类结构的碰撞动力学模型。在RecurDyn 环境中建立了具有横向和垂挂空间姿态的钢丝绳及其连接结构的动力学仿真模型,并进行仿真研究。研究结果表明这些模型可以用作刚柔混合结构的动力学分析,同时能够实现这类结构的可视化动态仿真。 关键词:钢丝绳;碰撞;动力学模型;相对坐标法;RecurDyn 中图分类号:O313; TH113.2 文献标识码:A THE IMPACT DYNAMIC MODEL OF STEEL CABLES * FANG Zi-fan , WU Jian-hua , HE Kong-de , ZHANG Ming-song (College of Mechanical and Material Engineering, China Three Gorges University, Yichang, Hubei 443002, China) Abstract: A dynamic model of steel cable is established by a discrete elements method considering relative coordinate relationship. Its connective structures are modeled as lumped mass and incorporated into the steel cable dynamic model as end constraints. Introducing the steel cables contact-impact force into the established dynamic model of steel cable with their connective structure, the impact dynamic model of steel cables with their connective structure is established finally. An example is presented, which is steel cables consisting of a transversely placed and a vertically placed steel cable with their connective structures. The impact dynamic simulation model is established in RecurDyn. The results show that the proposed impact dynamic model can be applied in the dynamic analysis of structural systems consisting flexible bodies and rigid bodies. Key words: steel cable; impact; dynamic model; relative coordinate method; RecurDyn 由于钢丝绳的材料非线性和几何非线性问题,通常采用基于Lagrange 相对坐标系模型和基于Cartesian 坐标的绝对坐标系模型建立这类结构的动力学模型。以Song J O [1]、Simo J C [2]、Avello A [3]等为代表的学者将柔性体的大位移及弹性变形用相对惯性坐标系的单元结点坐标描述,推导出变形体的应变、位移关系。Wu 与Haug 等[4]使用向量变 分方法并结合虚功原理,采用相对坐标再叠加弹性体的模态坐标,建立了柔性多体系统的相对坐标动力学建模方法。Chen 与Shabana [5]用绝对坐标法建立了柔性多体系统的动力学模型。于清与洪嘉振[6]对上述两种建模方法进行了评述,认为相对坐标方法具有动力学方程广义坐标和约束方程少、计算效率高的优点,但程式化较绝对坐标方法差。本文以

A General Overview of Subjective Well-being Gu Hong School of management, Huazhong University of Science &Technology, Tourism management, Central China Normal Uniersity Email:guhong009@https://www.doczj.com/doc/b63492175.html, Abstact: This paper provides a comprehensive review of the field of subjective well-being, including its benefits, demographic correlates, and relationship to culture. we review the theories of origin and interven-tions to increase well-being. Our purpose is to provide new ideas and perspectives for future research. Keywords: Subjective Well-being ; Interventions; Theory 主观幸福感研究综述 辜红 华中科技大学管理学院武汉中国430074 华中师范大学旅游管理武汉中国 430070 Email: guhong009@https://www.doczj.com/doc/b63492175.html, 摘要:本篇论文从主观幸福感的概念入手,探讨了其功能以及与人口统计变量、文化的关系,并对相关机制和幸福感干预研究进行了回顾,旨在为未来的研究提供新的思路和视角。 关键词:主观幸福感;干预;理论 1 引言 对幸福感的研究主要形成两大流派:一派是以功利主义创始人边沁为代表的“快乐论”,一派是以亚里士多德为代表的“实现论”。这两种不同的哲学流派直接影响到后人对幸福感的研究。最终形成两种范式:一是以“主观(Subjective)幸福”(快乐论”)代表人物Diener。一是以“客观(objective)幸福”(“实现论”),以Ryff、Deci和Ryan为代表。 2. 主观幸福感的概念 Diener等人认为,主观幸福感是试图理解人们如何评价其生活状况的,是个体用其自身的标准对生活状况的总体评估,具有主观性、稳定性、整体性的特点并由积极情感、消极情感和生活满意度三个维度构成。Diener(1985)认为若是在一个较长跨度的时间里会发现积极情感和消极情感是独立的,也就意味着体验更多积极情感的人未必就体验更少的消极情感。 3 主观幸福感的功能 依据Fredrickson(1998)的拓展—扩建理论(broaden and build theory),尤其是幸福感和积极情绪因其扩建功能对个体产生很多好的生活结果。高幸福感和生活满意度在四个方面显著地改善生活:健康和长寿、工作和收入、社会关系和社会的利益。有大量的研究显示出幸福感能增强健康和寿命。一般而言,报告出高幸福感的人也报告出更好的健康和更少的不愉快的身体症状(Roysamb et al., 2003),最近的研究中研究者用一般感冒去感染受试者,那些报告更高幸福感的人对病毒更具抵抗力(Cohen et al., 2003)。Danner, Snowdon, 和 Friesen(2001)也发现幸福基准线能预测生活在相同环境和条件下的修女的寿命。Pressman & Cohen(2007)在研究心理学家的自传中也得出了相似结论。而且更高幸福感的个体倾向于有更强的免疫系统和更好的心血管健康,易于有更健康的行为如系安全带和更少的生活方式上的疾病如嗜酒、吸毒(Diener & Biswas-Diener, 2008)。 高幸福感的另一个益处在于,更高幸福感的人有可能比其他人获得更高收入和更有可能喜欢他们的工作。重要地是,幸福感能导致经济和事业的成功。那些喜欢自己工作的个体有更高的上级评估而且在工作时被评估为有更多生产力、更可信、更有创造力以及

成绩:

网络仿真文献综述 摘要:网络仿真技术是一种通过建立网络设备和网络链路的统计模型, 并模拟网络流量的传输, 从而获取网络设计或优化所需要的网络性能数据的仿真技术。网络仿真技术以其独有的方法能够为网络的规划设计提供客观、可靠的定量依据,缩短网络建设周期,提高网络建设中决策的科学性,降低网络建设的投资风险。 网络仿真技术是一种通过建立网络设备和网络链路的统计模型, 并模拟网络流量的传输, 从而获取网络设计或优化所需要的网络性能数据的仿真技术。由于仿真不是基于数学计算, 而是基于统计模型,因此,统计复用的随机性被精确地再现。 关键词:网络仿真;统计模型;仿真技术

1.前言 目前,数据网络的规划和设计一般采用的是经验、试验及计算等传统的网络设计方法。不过,当网络规模越来越大、网元类型不断增多、网络拓扑日趋复杂、网络流量纷繁交织时,以经验为主的网络设计方法的弊端就越来越显现出来了。网络规划设计者相对来说缺乏大型网络的设计经验,因此在设计过程中主观的成分更加突出。 数学计算和估算方法对于大型复杂网络的应用往往是非常困难的,得到的结果的可信性也是比较低的,特别是对于包交换、统计复用的数据网络,情况更是如此。因此,随着网络的不断扩充,越来越需要一种新的网络规划和设计手段来提高网络设计的客观性和设计结果的可靠性,降低网络建设的投资风险。网络仿真技术正是在这种需求拉动下应运而生的。网络仿真技术以其独有的方法能够为网络的规划设计提供客观、可靠的定量依据,缩短网络建设周期,提高网络建设中决策的科学性,降低网络建设的投资风险。 网络仿真技术是一种通过建立网络设备和网络链路的统计模型, 并模拟网络流量的传输, 从而获取网络设计或优化所需要的网络性能数据的仿真技术。由于仿真不是基于数学计算, 而是基于统计模型,因此,统计复用的随机性被精确地再现。它以其独有的方法为网络的规划设计提供客观、可靠的定量依据,缩短网络建设周期,提高网络建设中决策的科学性,降低网络建设的投资风险。 2.网络仿真软件比较分析 网络仿真软件通过在计算机上建立一个虚拟的网络平台,来实现真实网络环境的模拟,网络技术开发人员在这个平台上不仅能对网络通信、网络设备、协议、以及网络应用进行设计研究,还能对网络的性能进行分析和评价。另外,仿真软件所提供的仿真运行和结果分析功能使开发人员能快速、直观的得到网络性能参数,为优化设计或做出决策提供更便捷、有效的手段。因此运用网络仿真软件对网络协议、算法等进行仿真已经成为计算机网络通信研究中必不可少的一部分。 2.1 OPNET仿真软件介绍

大学生主观幸福感的研究综述 摘要: 主观幸福感是个人根据自定的标准对其生活质量的总体评价。大学生主观幸福感的状况是大学生生活质量的反映,对其身心健康及其发展都有积极影响,研究大学生主观幸福感具有重要意义。本综述对主观幸福感念、结构、特点及研究的回顾与发展等进行了梳理,对大学生主观幸福感的研究基础进行了综合述评。通过述评,一方面对大学生主观幸福感研究进行综合评价,丰富和深化大学生主观幸福感研究;另一方面有助于改善大学生的生活质量,提高他们对各生活领域的满意度,让他们体验到更多的积极的心理状态,塑造他们良好的心理素质。 关键词: 大学生; 主观幸福感; 综述 目录 主观幸福感的研究概述 (2) 国内外主观幸福感的研究进展 (2) 三 (2) 大学生主观幸福感的测量工具 (3) 五、影响大学生主观幸福感的因素 (3) 六、 (4)

主观幸福感的研究概述 主观幸福感研究大致自20世纪50年代在美国兴起,80年代中后期开始进入我国研究者的视野,主观幸福感(Subjective Well-being,简称SWB)是指个体依据自定的标准对其生活质量的整体的评价。这是Diener(1984)提出来的在心理学界得到公认的概念.它包括生活满意度和情绪体验两个基本成分,前者是个体对生活总体质量的认知评价,即在在总体上对个人生活做出满意判断的程度;后者是指个体生活中的情绪体验,包括积极情绪(愉快、轻松等)和消极情绪(抑郁、焦虑、紧张等)两方面.主观性、整体性、相对稳定性是SWB有三个特点。 国内外主观幸福感的研究进展 1.国外主观幸福感的研究进展 国外对主观幸福感的研究以Wilson(1967)撰写的第一篇综述《自称幸福的相关因素》为标志。Diener(1997)在其论文《主观幸福感研究新纪元》中,把西方幸福感研究划分出描述比较、理论建构、测量发展三个主要的发展阶段。第一阶段主要是集中在人口统计学的维度,描述与比较不同人群幸福感;第二个阶段主要是将研究重点转向内部因素,建构有关的理论框架,探讨获得幸福的各种途径和跨文化研究; 第三个阶段主要是将研究方法、途径和主观幸福感测量的理论进行整合,形成了以自陈量表为主体,并结合其他评估技术,以正面评价为主,并兼顾负面指标的新格局。 2.国内主观幸福感的研究进展 国内主观幸福感的研究开始于20世纪80年代中期,由90年代到本世纪初,研究逐渐由老年群体开始逐渐向其他人群发展.在理论方面,理论综述和有关主观幸福感结构的讨论都取得了很多成果.在测评工具的建设来看,主要是引进和修订国外量表,也有较少研究者自编问卷进行测量。 三、我国大学生主观幸福感研究现状 国内对大学生人群主观幸福感的研究在90年代中后期逐渐展开,主要是应用国外研究工具小范围测查大学生主观幸福感的状况,测查样本都在400人以下,目的是引入量表。段建华(1996)在我国部分大学生中试用了Fazio修订了总体幸福感量表(GWBS)。通过《CNKI全文期刊、专利库》中的《中国期刊全文数据库》进行检索,从1997-2011年检索到最早关于大学生主观幸福感实证研究的是1997年景淑华、张积家在《大学生主观幸福感的研究》中对烟台师范学院224名本科生进行的测查。调查工具采用美国国立统计中心制定的总体幸福感量表(1977)和kamlnan和FIett(1983)制定的情感量表,调查方法为问卷调查法。何瑛(2000)应用总体幸福感量表和单项人面量表对重庆大学生主观幸福感状况进行了调查。2000年后对大学生主观幸福感比较系统深入的研究逐渐出现,集中于郑雪、严标宾等近几年的系列研究,其研究基本一致使用Diener编制的国际大学调查量表.本世纪初至今是对大学生主观幸福感研究飞速发展的阶段,研究者们不仅探讨大学生主观幸福感的状况,还开始研究相关变量对大学生主观幸福感的影响。通过对大量实证研究的分析,可以发现大学生实证研究的变化趋势,即由最初的人口统计学变量等外部因素的研究逐步深入到人格、归因方式等内部因

XXX理工大学 CHANGSHA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY&TECHNOLGY 题目:多领域建模理论与方法 学院: XXX 学生: XXX 学号: XXX 指导教师: XXX 2015年7月2日

多领域建模理论和方法 The theories and methods of Multi-domain Modeling Student:XXX Teacher:XXX 摘要 建模理论和方法是推动仿真技术进步和发展的重要因素,也是系统仿真可持续发展的基础[1]文中综述了多领域建模主要采用的四种方法,并重点对基于云制造的多领域建模和仿真进行了叙述,并对其发展进行了展望。 关键词:多领域建模仿真;云制造;展望 Abstract:The theory and method of system model building is not only the key factor to stimulate the development and improvement of simulation technique but also the base of system simulation. This paper analysis four prevails way in Multi-domain Modeling, especially to the Multi-domain Modeling and Simulation in cloud manufacturing environment. We give a detail on its development and future. Keywords: Multi-domain Modeling and simulation; Cloud manufacturing; Future development 一引言 随着科学技术的发展进步和产品的升级需求,对产品提出了更高的要求,使得建模对象的组成更加复杂,涉及到各个学科、进程的复杂性以及设计方法的多元化。这些需求都是以前单领域建模方案无法满足的,因此,必须建立一个建模方式在设计过程中完成对繁杂目标的多领域建模、结构仿真、多元化分析等。 多领域建模是将机械、控制、电子等不同学科领域的模型“组装”成一个更大的模型进行仿真。根据需要的不同,实际建模过程中,可以将模型层层分解。将不同领域的仿真模型“零件”组装成“部件”,“子系统”则是由不同学科下的部件装配而成,与此同时装配完成的不同学科的分子系统还能再装配成为一个全面仿真模型,称之为“系统”,由此可见多领域建模技术在繁杂产品设计过程中具有出众的优势。 本文对多领域建模常用的四种方法:基于各领域商用仿真软件接口的建模方法;基于高层体系结构的建模方法;基于统一建模语言的多领域建模方法和基于云制造环境下多领域建模的方法进行了分析并对基于云制造环境下多领域建模方法进行了展望。

自古以来,在人类思想史上,就有许多对幸福的追问和探讨,但在相当长的一段时间里仅止于哲学上的思辨,形成了不同派别、不同主义的幸福观。 直至20世纪50年代至60年代,以美国为代表的西方国家因为经济快速增长始终赶不上人们对富裕生活的要求而兴起了生活质量研究运动和积极心理学运动,这才推动了幸福心理的科学研究的形成。[1]主观幸福感研究从此兴起,20世纪70年代后迅速发展起来,经历了描述比较、理论建构、测量发展三个主要的发展阶段。我国学者对主观幸福感的研究起步较晚,始于20世纪80年代中期,整整比西方晚了近30年。 1.主观幸福感的基本概念、结构和特点 主观幸福感(SubjectiveWell-being,简称SWB)作为心理学专用术语,得到大多数研究者认同的是美国学者Diener(1984)的定义:“主观幸福感是个体依据自定的标准对其生活质量的整体的评价。”[2]它是衡量人们生活质量的一个重要的综合性心理指标。 主观幸福感在结构上主要分为三个维度:生活满意度、积极情感和消极情感。生活满意度属于认知因素,包括整体生活满意度和特殊领域生活满意度两方面,前者包括想要改变生活、对目前生活满意、对过去生活满意等;后者包括对工作家庭、健康状况、经济状况满意等。[3]积极情感和消极情感是指个体生活中的情感体验,属于情感因素。主观幸福感从形式上被定义为“具有较多的积极情感,较少的消极情感和更高的生活满意度,重视自己的主观评价”。[4] 对于主观幸福感的特点的阐述,国内大多数文献引用的都是美国学者Diener提出的观点,即主观性、整体性和相对稳定性。 2.主观幸福感研究的内容 国内外关于主观幸福感的研究多集中在影响主观幸福感的因素上。影响因素分为外部因素和内部因素,Diener对此做了区分。早期研究的主要是外部因素和主观幸福感之间的关系,如年龄、性别、经济收入和生活状况对主观幸福感的影响。由于研究结果表明外部因素对主观幸福感解释力极为有限,研究者们转而研究内部因素和主观幸福感的关系。 2.1外部因素和主观幸福感的关系 2.1.1年龄、性别与主观幸福感的关系 一直以来,学者们对性别与主观幸福感关系研究结论并不一致,如郑雪、张雯、郑日昌等人的研究都表明大学生的主观幸福感没有明显的性别差异,徐维东等的研究表明男性主观幸福感水平显著高于女性,[5]李焰、赵君(2005)以大学生为被试的研究中指出,在性别差异上,女生的幸福感明显高于男生。[6] 在年龄与主观幸福感的关系上,Diener和Suhde(1998)的研究报告显示,生活满意度在18-19岁之间的平均水平非常的稳定,而积极情感在20-80岁之间缓慢下降,消极情感在20-60岁之间缓慢下降、在70-80岁之间出现回弹。[7]也有一些研究表明,年龄与主观幸福感之间的关系并非如此平稳—— —布兰克夫劳和奥斯瓦德首次报告了年龄与主观幸福感之间存在着U型关系,U型的最低点在40岁左右。[8]2.1.2经济收入与主观幸福感的关系 经济收入与主观幸福感的关系一直存在争论。大多数研究认为,它们之间有着积极的相关。也有研究则认为,收入仅在非常贫穷时有影响,一旦人们的基本需要得到满足,收入对主观幸福感的影响就很小了。如严标宾等的研究发现,低家庭经济收入的大学生的生活满意度低于平均或高家庭经济收入的大学生。[9]另外有研究表明,经济收入与主观幸福感无关。 2.1.3生活事件与主观幸福感的关系 生活事件指人们在社会生活中所经历的各种紧张性刺激。[10]HeadyB&WearingA的研究表明,重要的生活事件会对主观幸福感产生影响。[11]笔者2007年在对广州某地方高校的本科毕业生进行主观幸福感调查时发现,主要生活事件如就业、学业对毕业生的主观幸福感有显著影响。而严标宾等研究认为,各种生活事件(正性生活事件、负性生活事件)都没有对大学生产生明显的影响。[12]目前,对生活事件是否会影响主观幸福感还没有完全一致的结论。 2.1.4社会关系与主观幸福感的关系 社会关系包括婚姻关系、家庭关系、朋友关系、邻里关系等,是影响幸福感的主要因素之一。社会关系具有重要的社会支持作用。[13]许多学者认为,具有良好的社会支持的个体主观幸福感水平较高。有研究认为,在预测主观幸福感时,不同来源的社会支持有着不同程度的影响。[14]2.1.5文化与主观幸福感的关系 关于文化与主观幸福感的关系,研究者常常把集体—— —个体社会取向作为文化的指标。[15]许多实证研究已经证实,文化是影响主观幸福感的重要因素。研究者认为,在不同文化中的个体在诸如生活满意感、情感体验、社会取向、价值观、判断准则等方面存在差异。[16]郑雪、王磊以在澳大利亚的144名中国留学生为被试进行研究,得出如下结论:在中国留学生的文化认同和社会取向均可直接影响其幸福感;文化融入进程可直接影响中国留学生的幸福感,并可通过文化认同和社会取向对其幸福感产生间接的影响。[17] 2.1.6工作、教育与主观幸福感的关系 工作与主观幸福感的关系研究,目前主要集中在对工作满意度的研究上。国内外学者们对影响工作满意度的因素关注较多,研究了工作压力、工作特征、工作中的社会关系、个体比较、个体差异和组织因素等对工作满意度的影响,而对工作满意度与工作绩效的关系的探讨仍然没有取得令人鼓舞的进展。对于教育与主观幸福感之间是否存在关系,目前还没有一致的结论[18]。 2.2内部因素与主观幸福感的关系 2.2.1人格与主观幸福感的关系 国内外的研究均表明,人格是主观幸福感最重要的影响因素。Diener等人认为人格因素是主观幸福感最可靠、最有力的预测指标之一。当代心理学界比较关注的是大三人格、大五人格与主观幸福感的关系研究。[19]在艾森克内—— —外倾、神经质和精神质大三人格与主观幸福感的关系的众多研究中,一致表明外向性与主观幸福感存在正相关,能够增进幸福感;神经质与主观幸福感存在负相关,会降低幸福感。大五人格与主观幸福感关系的研究探讨了外倾性、神经质、经验的开放性、宜人性和严谨性这五个因素与主观幸福感的关系,研究结果显示外倾性、神经质与主观幸福感的关系重复验证了大三人格与幸福感的研究结论,即外倾性与生活满意度和正性情感存在正相关,能够提高幸福感,神经质与生活满意度和正性情感存在负相关,与负性情感存在正相关,会降低幸福感。但经验的开放性、宜人性和严谨性与主观幸福感的关系研究很少,而且结论也不尽一致。[20][21]此外,大七人格与主观幸福感的关系是以中国人“大七”人格结构为基础探讨人格结构中的七个维度与主观幸福感的关系的,这方面的研究目前还较少。 国内外有研究者进一步研究了自尊、乐观、自信、控制点、自我监控、情绪稳定性等人格特质与主观幸福感的关系。 有研究指出在众多主观幸福感的预测指标中,自尊是预测生活满意度的最佳指标之一。但需要指出的是,Diener等人在跨文化研究中发现,这种在个人主义文化中显著的相关在集体主义文化中并不具有普遍性或更弱。[22]此外,自尊分为个人自尊和集体自尊,国内对集体自尊的研究仍需要拓展。 有关心理控制源和主观幸福感的关系的研究有两种结果:一般的研究认为内控者的主观幸福感较高,但王登峰(1991)的研究却得出了外控者的主观幸福感较高的结论。[23] 也有研究者指出人格的另外一些非特质的特征也有可能与主观幸福感有关。 此外,许多研究发现人格会通过影响对遗传、生活事件、经济和社 主观幸福感研究综述 广州大学唐蕾 [摘要]本文采用文献综合法,从基本概念、结构、特点、内容、研究方法、理论观点等各方面对主观幸福感进行了阐述,指出了主观幸福感研究的局限性和今后努力的方向。 [关键词]主观幸福感关系理论 作者简介:唐蕾(1979-),女,湖南永州人,广州大学教师,思想政治教育工作者,华南师范大学教育科学学院应用心理学专业在职硕士。 55 ——

数学建模幸福感的评价 及量化模型 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

2011年第八届苏北数学建模联赛 承诺书 我们仔细阅读了第八届苏北数学建模联赛的竞赛规则。 我们完全明白,在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式(包括电话、电子邮件、网上咨询等)与本队以外的任何人(包括指导教师)研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道,抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料(包括网上查到的资料),必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺,严格遵守竞赛规则,以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为,我们愿意承担由此引起的一切后果。 我们的参赛报名号为: 参赛组别(研究生或本科或专科): 参赛队员 (签名) : 队员1: 队员2: 队员3: 获奖证书邮寄地址:

2011年第八届苏北数学建模联赛 编号专用页 参赛队伍的参赛号码:(请各个参赛队提前填写好): 2818 竞赛统一编号(由竞赛组委会送至评委团前编号): 竞赛评阅编号(由竞赛评委团评阅前进行编号): 2011年第八届苏北数学建模联赛 题目幸福感的评价与量化模型 摘要 改革开放三十多年,我国经济建设取得了巨大成就,人们物质生活得到了极大改善。但也有越来越多的人开始思考:我们大力发展经济,最终目的是为了什么?温家宝总理近年来多次强调:我们所做的一切,都是为了让人民生活得更加幸福。在今年的全国两会期间,“幸福感”也成为最热门词语之一。 在处理问题(一)时,本文根据题目已给的相关数据,将诸如“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“不太满意”、“不满意”之类答项并按序排列,分别给予5~1分的分值。建立得分和得票率的函数关系,通过MATLAB进行4次多项式拟合,并算出权重,最后得出幸福指数H具有如下关系, H H=∑H H×H H H=0 在处理问题(二)时,本文利用SPSS软件,对网上搜寻的大量有用信息进行统计分析,通过使用主成份分析法建立模型I,讨论各因素对幸福影响程度的大小,由此确定了影响房幸福指数的主要因素分别是:人际关系、家庭生活、身心健康、个人价值的实现、工作及收入水平。 在处理问题(三)时,本文通过对数据的分析、权值运算以及结果分析角度论述模型I运用于普遍情况的可能性。通过此种方法虽然计算较为繁琐,但其中的方差和统计方法可以有效减少个别指标的变动带来的影响,同时三元链模型中增加了路径可以较好地反应出各个相关量之间的关系,最终通过加权平均法对幸福指数进行总的计算,减少了误差,更能反应出真是情况的幸福指数,具有统计意义。可以推广到更加普遍的人群。 目录 1 问题的背景 (5) 2 问题的提出与重述 (6) 3 基本假设 (6) 4 主要变量符号说明 (6) 5 问题一 (7)

幸福感研究综述 摘要:本文对主观幸福感研究的发展轨迹进行了简单梳理,对幸福感研究的新取向——幸福感概念整合模型作了介绍,并对今后幸福感研究思路进行了思考。论文关键词:主观幸福感,心理幸福感,社会幸福感,幸福感 人生的意义就在于活着,然后希望获得更好一点。活着就是要满足生理需要,活得更好一点就是要满足社会和精神需要。怎样才算满足呢?幸福和自由是满足的极限。追求幸福,作为人的目的和权利,具有恒久而又常新的意义,同样,对幸福问题的研究也具有恒久而又长新的意义。从古至今,学者们从未终止过对幸福问题的探索。早在古希腊、罗马时代,先哲们就在探求人类幸福的途径,当时的术语一直沿用至今。幸福是一个多学科的命题。它涉及到哲学、社会学、伦理学、心理学等诸多学科。哲学的很大一部分内容都尝试着对“何谓幸福生活”的问题进行定义。心理学侧重于对这种心理状态的描述及其成因的探讨。自1967年Wanner Wilsion撰写《自称幸福感的相关因素》以来,源自社会学的认知幸福感模型与源自心理学的情感幸福感模型便综合成了主观幸福感(Subjective Well-Being SWB)理论模型,占据了幸福感研究的主流地位,成了幸福感的代名词。在研究的进程中,不同学科的学者根据自己探究的出发点不同,形成了各自不同的观点和理论。从心理学的角度看,幸福是人类个体认识到自己需要得到满足以及理想得到实现时产生的一种情绪状态,是由需要(包括动机、欲望、兴趣)、认知、情感等心理因素与外部诱因的交互作用形成的一种复

杂的、多层次的心理状态。幸福感的研究兴起于20世纪60年代。第二次世界大战后,以美国为代表的西方发达国家的经济得到了迅猛发展,物质生活水平从总体上看,不断地提高,人们梦寐以求的“丰裕社会”似乎成为现实。然而,与此同时人们对生活的心理体验问题逐渐显现称呼来,幸福感的研究也应运而生。近年来,随着中国经济的发展,随着积极心理学的兴起,幸福感再次成为国内研究的热点。幸福感是一种个人感觉,他取决于个人对生活、工作和社会的综合满意程度。理解并帮助人们获得幸福和幸福感是积极心理学的核心目标(Seligman 2002)。积极情绪是幸福的一个方面,积极情绪体验不仅能够反映个人的幸福,而且有助于个人的成长和发展。如欢乐可以强化社会支持网络,可以引导艺术和科学工作的进行,创造性地解决日常生活中的问题,满足可以使我们产生审视自己生活状况的愿望。这样做的结果是我们可以用新的更积极的方式来看待我们自己和我们周围的世界,所有这些都可能引发更深层次的积极情绪。幸福感的作用不言而喻,幸福可以增进创造性、提高生产力并且有助于长寿。有人认为,追求幸福是人生的终极目标。因此,幸福和幸福感是人类和人生的最重要课题,并且随着经济、社会的发展,研究幸福感产生的原因和影响因素将是学者们终身的责任,为人类的美好生活提供理论支持和引导。 2.主观幸福感研究的发展轨迹 2.1幸福和幸福感 幸福与幸福感在文献中没有做过区分,二者是被通用的。因为长期被

列车碰撞研究综述 124212044 交通运输工程(运输方向)田智1、绪论 我国地域广阔,人口众多,铁路运输以其运载量大、运行速度较高、运输成本较低的特点承担着国家的主要客、货运输任务。我国现有铁路7万多公里,在过去的八年中主要铁路干线连续实现了五次大提速二干线旅客列一车时速己达 到160km/h,随着国民经济的持续高速发展,铁路运输也必将快速发展。 随着列车速度的不断提高,在提高列车舒适性、便捷性的同时,列车的安全防御系统也发展到了一个前所未有的高度,发生列车碰撞事故的概率也越来越小。然而,铁路系统是极其复杂的,需要多方面的协调合作才能保证其正常运转,技术缺陷、设备故障、网络故障、操作失误以及自然环境的突然变化等等不可抗因素都可以导致列车碰撞事故的发生,因此列车的碰撞事故又是不可完全杜绝的。 旅客列车载客量大,一旦发生碰撞事故,不但会给人民群众带来生命和财产的巨大损失,而且会打击人们对铁路安全性的信心从而为铁路建设蒙上阴影。近年来不断发生的铁路碰撞事故给人们留下了惨痛的教训,仅2010年1月2012年3月的两年多时间里,世界范围内就发生数十起列车碰撞事故,无论是印度、中国等发展中国家,还是日木、德国、阿根廷等发达国家都未能幸免,其中不乏重特大碰撞事故[1]。因此,在积极主动地采取合理手段尽最大可能避免列车碰撞事故的同时,研究在碰撞事故发生时列车自身结构特性及司乘人员的安全性,开发一种在碰撞事故发生时车体结构耐碰撞且可以给司乘人员提供保护的铁路车体 结构也显得尤为重要。 2、国内外研究现状 2.1、国外研究现状 国际上,为了减少汽车碰撞事故造成的生命和财产损失,被动安全技术最早应用于汽车行业,20世纪60年代才被引入到轨道交通领域。不过,对机车车辆碰撞的真正深入研究始于20世纪80年代中后期[2],从此,英、法、德、美等发达国家相继对列车碰撞进行了大规模、长时间的研究。 英国在19 世纪80 年代就开展了列车车体耐撞性研究。英国铁路管理委员会[3]提出了车辆端部吸能结构的碰撞评价标准。英国铁路公司(British Rail)曾开发出耐撞性司机室结构[3-4]。欧洲铁路研究组织于1983年成立一个技术委员会,对

主观幸福感研究综述 张文燕 摘要文章介绍了主观幸福感的涵义、内容和特点,总结了主观幸福感的研究理论及测量工具的研究,分析了影响主观幸福感的多种因素,并探讨了今后研究的方向和新的课题,旨在为今后的研究提供新的视角。 关键词主观幸福感,积极情感,消极情感,影响因素 1.引言 幸福是个古老的话题,伊壁鸠鲁说:“幸福生活是我们天生的善,我们的一切取舍都从快乐出发我们的最终目标乃是得到快乐。”长期以来,传统的心理学以“消极”为主导的模式,专注“治疗”和修复损伤,而对幸福感的研究是从消极心理学模式走向及极心理学模式的一个标志,“是以人为中心”的现代心理学理念的发展,研究人类的积极质量,关注人类的生存与发展。 在人类历史上,哲学、伦理学、社会学以及宗教都曾将幸福纳入自己的研究范畴,而20世纪60年代以来,心理学家对主观幸福感的理论与实证研究倾注了极大的热情,前美国心理学会主席Seligeman博士称其为心理学研究范式由“不幸模式或疾病模式向幸福模式或积极心理学模式”的转变[1]。Dierner(1997)在其论文《主观幸福感研究新纪元》中,把西方幸福感研究划分出描述比较、理论建构、测量发展三个主要的发展阶段。在第一阶段研究中,幸福感研究主要集中在人口统计学的维度,描述与比较不同人群幸福感,幸福感早期研究假设人口统计变量和社会结构是影响幸福感的重要因素,认为幸福感是人口统计变量的“副产品”(by-products)。在第二阶段以Dierner(1984)撰写的《主观幸福感》为标志,研究重点是发展幸福感的理论与解释模型,研究幸福感的心理形成机制。第三阶段的研究重心侧重幸福感测量技术完善与发展,在早期幸福感测量发展的基础上,现代幸福感测评显示出多方法、综合化的态势。 幸福感基于快乐论和现实论又分为主观幸福感(SWB,subjiective well-being)和心理幸福感(PWB,psychology well-being)。主观幸福感是衡量人们生活质量一个重要的综合性心理指标,是人本主义理念在当代心理学中的延伸,也积极心理学中最为引人注目的一个领域。心理幸福感认为,幸福不仅仅是快乐,而且是人的潜能的实现,是人的本质的实现和显现。近几十年来,主观幸福感的研究在我国迅速发展,成为心理学研究中的热点话题。

2011年第八届苏北数学建模联赛 承诺书 我们仔细阅读了第八届苏北数学建模联赛的竞赛规则。 我们完全明白,在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式(包括电话、电子邮件、网上咨询等)与本队以外的任何人(包括指导教师)研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道,抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料(包括网上查到的资料),必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺,严格遵守竞赛规则,以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为,我们愿意承担由此引起的一切后果。 我们的参赛报名号为: 参赛组别(研究生或本科或专科): 参赛队员 (签名) : 队员1: 队员2: 队员3: 获奖证书邮寄地址:

2011年第八届苏北数学建模联赛 编号专用页 参赛队伍的参赛号码:(请各个参赛队提前填写好): 2818 竞赛统一编号(由竞赛组委会送至评委团前编号): 竞赛评阅编号(由竞赛评委团评阅前进行编号): 2011年第八届苏北数学建模联赛 题目幸福感的评价与量化模型 摘要 改革开放三十多年,我国经济建设取得了巨大成就,人们物质生活得到了极大改善。但也有越来越多的人开始思考:我们大力发展经济,最终目的是为了什么?温家宝总理近年来多次强调:我们所做的一切,都是为了让人民生活得更加幸福。在今年的全国两会期间,“幸福感”也成为最热门词语之一。 在处理问题(一)时,本文根据题目已给的相关数据,将诸如“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“不太满意”、“不满意”之类答项并按序排列,分别给予5~1分的分值。建立得分和得票率的函数关系,通过MATLAB进行4次多项式拟合,并算出权重,最后得出幸福指数H 具有如下关系, 在处理问题(二)时,本文利用SPSS软件,对网上搜寻的大量有用信息进行统计分析,通过使用主成份分析法建立模型I,讨论各因素对幸福影响程度的大小,由此确定了影响房幸福指数的主要因素分别是:人际关系、家庭生活、身心健康、个人价值的实现、工作及收入水平。 在处理问题(三)时,本文通过对数据的分析、权值运算以及结果分析角度论述模型I运用于普遍情况的可能性。通过此种方法虽然计算较为繁琐,但其中的方差和统计方法可以有效减少个别指标的变动带来的影响,同时三元链模型中增加了路径可以较好地反应出各个相关量之间的关系,最终通过加权平均法对幸福指数进行总的计算,减少了误差,更能反应出真是情况的幸福指数,具有统计意义。可以推广到更加普遍的人群。 目录 1 问题的背景 (5) 2 问题的提出与重述 (6) 3 基本假设 (6) 4 主要变量符号说明 (6) 5 问题一 (7) 5.1 建模思路 (7) 5.2 最小二乘法模型建立 (7)

车辆动力学综述 人们常说控制一辆高速机动车的主要作用力产生于四块只有手掌般大小的区域——车轮与地面的接触区。这种说法恰如其分。对充气(橡胶)轮胎在路面生所产生的力和力矩的认识。是了解公路车辆动力学的关键。广义上,车辆动力学包括了各种运输工具——轮船、飞机、有轨车辆、还有橡胶轮胎车辆。各种类型运输工具的动力学所包含的原理,各不相同并且十分广泛。 车辆动力学主要分为车辆系统动力学和车辆行驶动力学。 因为车辆性能——在加速、制动、转向和行驶过程中运动的表现——是施加在车辆上的力的响应。,所以多是车辆动力学的研究必须涉及两个问题:怎样以及为什么会产生这些力。在车辆上影响性能的主要作用力是地面对轮胎产生的反作用力。因此,需要密切关注轮胎特性,这些特性有轮胎在各种不同工况下产生的力和力矩所表征。研究轮胎性能。而不彻底了解其在车辆中的重要意义,是不够的:反之亦然。 车辆系统动力学的研究的主要方向是如何提高车辆的平顺性、稳定性以及安全性。主要将动力学原理用于车辆行驶系统的控制以及优化控制,包括轮胎、转向、悬架以及电控系统的分析研究,进而得到更优的力学特性。 1、悬架 传统的被动悬架具有固定的悬架刚度和阻尼系数,设计的出发点是在满足汽车平顺性和操纵稳定性之间进行折中。被动悬架在设计和工艺上得到不断改善,实现低成本、高可靠性的目标,但无法解决平顺性和操纵稳定性之间的矛盾。20世纪50年代产生了主动悬架的概念,这种悬架在不同的使用条件下具有不同的弹簧刚度和减振阻尼器。汽车悬架可分为被动悬架和主动悬架。主动悬架根据控制方式,可分为半主动悬架、慢主动悬架和全主动悬架。目前,主动悬架的研究主要集中在控制策略和执行器的研发两个方面。图1所示为上述各种悬架系统的结构示意图,其中K代表悬架弹性元件刚度,代表轮胎等效刚度,C。代表减振器阻尼,代表主动装置,代表非悬挂质量,代表悬挂质量。 (a)被动悬架(b)阻尼可测试半主动悬架(c)刚度可调式半主动悬架

访问控制模型研究综述 沈海波1,2,洪帆1 (1.华中科技大学计算机学院,湖北武汉430074; 2.湖北教育学院计算机科学系,湖北武汉430205) 摘要:访问控制是一种重要的信息安全技术。为了提高效益和增强竞争力,许多现代企业采用了此技术来保障其信息管理系统的安全。对传统的访问控制模型、基于角色的访问控制模型、基于任务和工作流的访问控制模型、基于任务和角色的访问控制模型等几种主流模型进行了比较详尽地论述和比较,并简介了有望成为下一代访问控制模型的UCON模型。 关键词:角色;任务;访问控制;工作流 中图法分类号:TP309 文献标识码: A 文章编号:1001-3695(2005)06-0009-03 Su rvey of Resea rch on Access Con tr ol M odel S HE N Hai-bo1,2,HONG Fa n1 (1.C ollege of Computer,H uazhong Univer sity of Science&Technology,W uhan H ubei430074,China;2.Dept.of C omputer Science,H ubei College of Education,Wuhan H ubei430205,China) Abst ract:Access control is an im port ant inform a tion s ecurity t echnolog y.T o enha nce benefit s and increa se com petitive pow er,m a ny m odern enterprises hav e used this t echnology t o secure their inform ation m ana ge s yst em s.In t his paper,s ev eral m a in acces s cont rol m odels,such as tra dit iona l access control m odels,role-bas ed acces s cont rol m odels,ta sk-ba sed acces s control m odels,t as k-role-based access cont rol m odels,a nd s o on,are discus sed a nd com pa red in deta il.In addit ion,we introduce a new m odel called U CON,w hich m ay be a prom ising m odel for the nex t generation of a ccess control. Key words:Role;Ta sk;Access Cont rol;Workflow 访问控制是通过某种途径显式地准许或限制主体对客体访问能力及范围的一种方法。它是针对越权使用系统资源的防御措施,通过限制对关键资源的访问,防止非法用户的侵入或因为合法用户的不慎操作而造成的破坏,从而保证系统资源受控地、合法地使用。访问控制的目的在于限制系统内用户的行为和操作,包括用户能做什么和系统程序根据用户的行为应该做什么两个方面。 访问控制的核心是授权策略。授权策略是用于确定一个主体是否能对客体拥有访问能力的一套规则。在统一的授权策略下,得到授权的用户就是合法用户,否则就是非法用户。访问控制模型定义了主体、客体、访问是如何表示和操作的,它决定了授权策略的表达能力和灵活性。 若以授权策略来划分,访问控制模型可分为:传统的访问控制模型、基于角色的访问控制(RBAC)模型、基于任务和工作流的访问控制(TBAC)模型、基于任务和角色的访问控制(T-RBAC)模型等。 1 传统的访问控制模型 传统的访问控制一般被分为两类[1]:自主访问控制DAC (Discret iona ry Acces s Control)和强制访问控制MAC(Mandat ory Acces s C ontrol)。 自主访问控制DAC是在确认主体身份以及它们所属组的基础上对访问进行限制的一种方法。自主访问的含义是指访问许可的主体能够向其他主体转让访问权。在基于DAC的系统中,主体的拥有者负责设置访问权限。而作为许多操作系统的副作用,一个或多个特权用户也可以改变主体的控制权限。自主访问控制的一个最大问题是主体的权限太大,无意间就可能泄露信息,而且不能防备特洛伊木马的攻击。访问控制表(ACL)是DAC中常用的一种安全机制,系统安全管理员通过维护AC L来控制用户访问有关数据。ACL的优点在于它的表述直观、易于理解,而且比较容易查出对某一特定资源拥有访问权限的所有用户,有效地实施授权管理。但当用户数量多、管理数据量大时,AC L就会很庞大。当组织内的人员发生变化、工作职能发生变化时,AC L的维护就变得非常困难。另外,对分布式网络系统,DAC不利于实现统一的全局访问控制。 强制访问控制MAC是一种强加给访问主体(即系统强制主体服从访问控制策略)的一种访问方式,它利用上读/下写来保证数据的完整性,利用下读/上写来保证数据的保密性。MAC主要用于多层次安全级别的军事系统中,它通过梯度安全标签实现信息的单向流通,可以有效地阻止特洛伊木马的泄露;其缺陷主要在于实现工作量较大,管理不便,不够灵活,而且它过重强调保密性,对系统连续工作能力、授权的可管理性方面考虑不足。 2基于角色的访问控制模型RBAC 为了克服标准矩阵模型中将访问权直接分配给主体,引起管理困难的缺陷,在访问控制中引进了聚合体(Agg rega tion)概念,如组、角色等。在RBAC(Role-Ba sed Access C ontrol)模型[2]中,就引进了“角色”概念。所谓角色,就是一个或一群用户在组织内可执行的操作的集合。角色意味着用户在组织内的责 ? 9 ? 第6期沈海波等:访问控制模型研究综述 收稿日期:2004-04-17;修返日期:2004-06-28