若到江南赶上春,千万和春住。全诗翻译赏析及作者出处

- 格式:docx

- 大小:12.17 KB

- 文档页数:3

专题06基础知识(古诗文默写)知识梳理采薇(节选)文学常识:《采薇(节选)》出自《诗经·小雅》,为先秦时代的汉族诗歌。

《诗经·小雅》是《诗经》二雅之一,它的内容十分广泛丰富,其中最突出的,是关于战争和劳役的作品。

《诗经》是汉族文学史上第一部诗歌总集。

对后代诗歌发展有深远的影响,成为中国古典文学现实主义传统的源头。

诵读节奏:采薇(节选)昔我/往矣,杨柳/依依。

今我/来思,雨雪/霏霏。

行道/迟迟,载渴/载饥。

我心/伤悲,莫知/我哀!字词注释:【昔】从前,指出征时。

【往】指当初去从军。

【依依】形容柳丝轻柔、随风摇曳的样子。

【思】句末语气词,没有实在意义。

【雨雪】雨雪:指下雪。

“雨”,这里读yù。

【霏霏】雪下得很大的样子。

【迟迟】迟缓的样子。

【载】则,又。

【莫】没有人。

译文:回想当初出征时,杨柳依依随风吹;如今回来路途中,大雪纷纷满天飞。

道路泥泞难行走,又渴又饥真劳累。

满心伤感满腔悲。

我的哀痛谁体会!主题:《采薇(节选)》写一位远征战士在回乡途中的所思所想等,表达了从军将士思归的情怀。

赏析:作者抓住“杨柳依依”和“雨雪霏霏”这两种分别代表春天和冬天的自然景物,描述了军旅生活的漫长。

“杨柳依依”写出了杨柳枝条随风摇曳的样子,“雨雪霏霏”写出了雪花飞舞的情景。

手法:此诗运用了重叠的句式与比兴的手法,集中体现了《诗经》的艺术特色。

问答:1、怎样的“杨柳”会让人感到“依依”?诗中人是一位即将出征的战士。

在这如诗如画的景色中,“我”却要——(离开家乡)。

家乡的一草一木都值得留恋,但出征的“我”眼中却只看到了依依的杨柳。

“柳”与“留”谐音,既表示挽留之意,又表达思乡之情。

这哪里是依依的杨柳啊,这分明是双依依挽留的手啊。

2、最能表达诗中人心情的诗句是什么?行道迟迟,载渴载饥。

我心伤悲,莫知我哀!送元二使安西文学常识:此诗是王维送朋友去西北边疆时作的诗,诗题又名“赠别”,后有乐人谱曲,名为“阳关三叠”,又名“渭城曲”。

才始送春归,又送君归去。

出自宋代王观的《卜算子·送鲍浩然之浙东》

原文

水是眼波横,山是眉峰聚。

欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归去。

若到江南赶上春,千万和春住。

王观(1035--1100),字通叟,生于如皋(今江苏如皋),北宋著名词人。

王安石为开封府试官时,他得中科举及第。

宋仁宗嘉佑二年(1057年),考中进士。

其后,历任大理寺丞、江都知县等职,在任时作《扬州赋》,宋神宗阅后大喜,大加褒赏;又撰《扬州芍药谱》一卷,遂被重用为翰林学士净土。

创作背景:春末时节,词人在越州大都督府送别即将回家乡(浙东)的好友鲍浩然。

表达了词人送别友人鲍浩然时的心绪,衷心祝福好友,望好友能与春光同住。

译文

水像美人流动的眼波,山如美人蹙起的眉毛。

想问行人去哪里?到山水交汇的地方。

刚刚把春天送走,又要送你归去。

要是到江南赶上春天,千万要把春天的景色留住。

第 1 页

本文部分内容来自互联网,我司不为其真实性及所产生的后果负责,如有异议请联系我们及时删除。

暮春清翁格翻译少日春怀似酒浓,插花走马醉千钟。

老去逢春如病酒,唯有,茶瓯香篆小帘栊。

卷尽残花风未定,休恨,花开元自要春风。

试问春归谁得见?飞燕,来时相遇夕阳中。

译者少年时代,一旦春天来临,就会纵情狂欢,插花、骑马疾驰,还要喝上些酒。

年老的时候,春天来了,觉得毫无兴味,就像因喝酒过量而感到难受一样。

现在只能在自己的小房子里烧一盘香,喝上几杯茶来消磨时光。

春风把剩的花瓣也给卷走了,但它还是没停歇。

可是我不怨它,因为花儿对外开放就是由于春风的吹来。

想问一下,谁又看到春天离开了?距此而回去的春天,被飞去的燕子在金色的夕阳中遇上了。

注释少日:少年之时。

钟:酒杯。

茶瓯:一种茶具。

香篆:篆字形的盘香。

帘栊:摆存有帘子的窗户。

元自:原来,本来。

品酒此词为辛弃疾罢官闲居带湖时所作。

此词分上阕与下阕。

上阕以“少日”与“老去”作强烈对比。

“老去”是现实,“少日”是追忆。

少年时代,风华正茂,一旦春天来临,更加纵情狂欢,其乐无穷。

对此,只用两句十四字来描写,却写得何等生动,令人陶醉!形容“少日春怀”,用了“似酒浓”,已给人以酒兴即将发作的暗示。

继之以“插花”、“走马”,狂态如见。

还要“醉千锺”,那么,连喝千杯之后将如何颠狂,就不难想象了。

而这一切,都是“少日”逢春的情景,只有在追忆中才能出现。

眼前的现实则是:人已“老去”,一旦逢春,其情怀不是“似酒浓”,而是“如病酒”。

同样用了一个“酒”字,而“酒浓”与“病酒”却境况全别。

什么叫做“病酒”?冯延巳《鹊挥枝》词说道:“谁道闲情舍弃长?每至春来,伤感还依旧。

日日花前常病酒,敢辞镜里朱颜胖。

”“病酒”,指因喝酒过量而生病,感到很难受。

“老去逢春如病酒”,极言心情不佳,毫无兴味,不要说“插花”、“走马”,连酒也不想喝了。

只有呆在小房子里,烧一盘香,喝几杯茶,消磨时光。

怎么知道是小房子呢?因为这里用了“小帘栊”。

“栊”指窗上棂木,而“帘栊”作为一个词,实指窗帘。

挂小窗帘的房子,自然大不到那里去。

黄庭坚《清平乐-春归何处》原文、注释、译文及赏析【原文】《清平乐-春归何处》春归何处?寂寞无行路1。

若有人知春去处,唤取归来同住2。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂,百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

【注释】1. 这句说,春天的消逝没有留下一点踪影。

2.唤取:唤来。

取,语助词。

3.因风:乘着风势。

【译文】春天呵,渐渐消失了你的脚步悄悄地,谁也看不见你的归路。

如果,有人知道春天的去处,请呼唤春神归来,与我同住。

可是,谁又知晓春的踪迹?除非,去问一问黄鹂。

谁人解得黄鹂的百啭千啼?顺着风儿,它飞过了蔷薇。

【赏析】这是一首绝妙的“春”的咏调。

其意境似乎很熟悉,在王观的“若到江南赶上春,千万和春住”(《卜算子·送鲍浩然之浙东》);欧阳永叔的“门掩黄昏,无计留春住。

泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去”(《蝶恋花》)中都可看到此词的影子,但细细品味,此词又不是前哲之词的简单综合与复制,而是在揉进了黄山谷的个人遭际,对前词的独特的审美感受之后所创造出来的新词。

黄庭坚在作诗方面提倡“点铁成金”,此词之作,也有此意,而且可以视为点金银而成为更宝贵的宝石。

如果说,王观之词妙在以美人与美景之间比喻的新奇,永叔之妙在揭示一位贵妇人心灵深锁之“深”字,山谷此词则妙在将“春”字赋与某种品格,深刻刻画了她的寂寞无奈。

至于这种品格到底喻指什么,却又让人有似此又彼,既确定又不确定之感,而不似前二者之或写山水、或写贵妇之明确。

此词若设题目,当作“咏春”,或作“春之寂寞”,故词人起首便发问:春,你就要归去了,你要归往何处呢?可是,世人又有谁能知道春的归路呢?给这个世界带来勃勃生机。

受到人类顶礼膜拜的“春”却无人知其归处,此诚可悲可叹之一也;而春只得独自寂寞地走在自己的归路上,可悲可叹之二也。

“寂寞”二字为全词之眼,亦是春这总体形象之概括;词人明知无人可知“春”之归处,偏偏去假设,“若有人知春去处”的话,请你务必留住美好的“春”吧!明知其不可却偏要作此假设,更增加了可悲可叹的委婉深曲,此为其三。

若到江南赶上春千万和春住的意思是谁在烟波里摇曳着江南的如诗如画?如果能把你留住,我宁愿放弃我所拥有的所有,因为只要与你在一起,我什么都不需要了!若到江南赶上春,千万和春住。

在这个美丽的季节里,你让我想到的第一个词便是“美”,一种没有一点杂质的、晶莹剔透的美。

这美令人陶醉,令人沉迷,却又是那样的虚无飘渺,仿佛可望而不可及。

当你站在春风中时,你的秀发飞舞着,你脸颊边的一丝淡淡的浅笑似乎是对于春天最恰当的注解,更像是对春天无尽的遐思。

你轻轻地迈着步伐,每一步都仿佛踏在我的心上。

仿佛看见自己变成了一只蝴蝶,飞进了一幅水墨画中。

那一抹桃红就好像是沉睡了千年而醒来的少女,正等待着它生命中的恋人,等待着他将她唤醒,期盼着他与她一同共赴一场令人激动的美丽之约。

“去年今日此门中,人面桃花相映红。

”虽然说“美”是一个模糊的概念,但是你却能将美表达得如此形象而逼真。

阳光照射在你粉嫩的小脸上,闪烁出五彩缤纷的光芒;柳枝也随着微风翩翩起舞,犹如多情的少女在跳着柔软的舞蹈;河流也被渲染成碧绿色,泛着粼粼波光……总之,整个世界都充满了灵气。

我突然觉得眼前的景物全部活过来了,原本死板单调的事物立刻鲜明生动起来:树木重新抽出了翠绿的叶子,草儿探出了尖尖的脑袋,鸟儿们唱着欢快的歌曲,连空气中都弥漫着甜蜜的味道。

你回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。

若到江南赶上春,千万和春住。

我爱极了你身穿白纱裙时的模样,清纯而优雅。

你宛如一朵刚刚绽开的莲花,素洁高贵。

一阵微风拂过,你长长的头发迎风摆动,衣袂飘飘,宛如仙女下凡。

我从未见过比你更加美丽的女孩,即使是西施再世也会黯然失色吧!你用纤细的手指抚摸着垂挂在胸前的银铃铛,悦耳的声音在山谷间久久回荡。

你闭目聆听,任凭风吹乱你乌黑亮丽的秀发,任由雨滴打湿你精致的妆容。

你睁开双眼,两行泪痕顺着你的脸庞缓缓滑落,在夕阳的余晖下显得格外凄凉。

倘若,你是一位亭亭玉立的大家闺秀,该有多好啊!倘若,你是一名才华横溢的青楼女子,该有多好啊!倘若,你是一株含苞欲放的牡丹,该有多好啊!倘若,你是一棵饱经沧桑的老松,该有多好啊!倘若,你是一片湛蓝深邃的海洋,该有多好啊!。

黄庭坚《清平乐·春归何处》翻译及赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如作文大全、经典美文、试题大全、教案资料、公文写作、古诗文、实用文、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as essays, classic beautiful essays, test questions, teaching plan materials, official document writing, ancient poems, practical essays, other sample essays, etc., if you want to understand the format and writing of different sample essays, respect Please pay attention!黄庭坚《清平乐·春归何处》翻译及赏析《清平乐·春归何处》是宋代文学家黄庭坚的词,这首词作者感叹了时光的不易留,感叹光阴的一去不返,以下是本店铺J.L分享的《清平乐·春归何处》翻译及赏析,更多宋代诗人诗词鉴赏请关注应届毕业生文学网。

清平乐

宋黄庭坚

春归何处?寂寞无行路。

若有人知春去处,唤取归来同住。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。

百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

注释

1.寂寞:清静,寂静。

行路:道路。

2.唤取:呼请。

3.踪迹:行动所留下的痕迹。

5.黄鹂(lí):鸟名,又叫黄莺、黄鸟。

体羽以金黄为主,叫声清脆悦耳,极其动听。

6.啭:鸟宛转地鸣叫。

解:懂,明白。

7.因风:顺着风势。

蔷薇(qiáng wēi):花名,茎长似蔓,须建架供其攀援生长。

夏季开花,有红、白、黄等色,美艳而香。

花可供观赏,果实可以入药。

白话译文

春天回到了哪里?四周一片寂静找不到它回去的路。

如果有人知道春天的去处,叫它回来与我们同住。

春天没有踪迹谁知道它去了哪里?(要想知道),除非去问黄鹂。

黄鹂不停地地婉转啼叫却没有人能够明白,它顺着风势飞过了盛开的蔷薇。

名家评论

薛砺若《宋词通论》:山谷词尤以《清平乐》为最新,通体无一

句不俏丽,而结句“百啭无人能解,因风飞过蔷薇”,不独妙语如环,而意境尤觉清逸,不着色相。

为山谷词中最上上之作,即在两宋一切作家中,亦找不着此等隽美的作品。

胡仔《苕溪渔隐丛话》:山谷词云:“春归何处?寂寞无行路。

若有人知春去处,唤取归来同住。

”王逐客云:“若到江南赶上春,千万和春住。

”体山谷语也。

清平乐·春归何处原文|翻译及赏析创作背徽宗崇宁二年(1103),党祸已起,蔡京立元祐党人稗,黄庭坚被除名,编管宜州。

有题为《十二月十九日夜中发鄂诸,亲旧携酒追送,聊为短句》,这十二月是崇宁二年(1103)十二月,黄庭坚至崇宁二月才过洞庭,五、六月间方抵达广西宜州贬所。

此词的内容是惜春,而实际是影射时局。

此送春词作于贬宜州的翌年,即崇宁四年(1105)。

同年九月黄庭坚便溘然长逝于宜州贬所。

一这是一首惜春词,表现作者惜春的心情。

上片惜春在不知不觉中过去;下片惜春之无踪影可以追寻。

用笔委婉曲折,层层加深惜春之情。

直至最后,仍不一语道破,结语轻柔,余音袅袅,言虽尽而意未尽。

作者以拟人的手法,构思巧妙,设想新奇。

创造出优美的意境。

上片开首两句春归何处?寂寞无行路。

以疑问句,对春的归去提出责疑,回到哪里去了,为什么连个踪影也没有,一个归字,一个无行路,就把春天拟人化了。

若有人知春去处,唤取归来同住?两句,转而询问有谁知道春天的去处,要让他把春天给叫喊回来。

这是一种设想,是有意用曲笔来渲染惜春的程度。

使词情跌宕起伏,变化多端。

下片过头两句,把思路引到物象上,春无踪迹谁知,除非问取黄鹂。

既然无人能知道春天的去处,看来只好去问黄鹂了,因为黄鹂是在春去夏来时出现,它应该知道春天的消息。

这种想象也极为奇特,极富情趣。

后两句百啭无人能解,因飞过蔷薇,这是对现实的描述。

上面想象春天踪迹,也许黄鹂可以知道,然而嘤嘤鸟语,谁人能解?它不过也是自然中的一小生物而已,仅看一阵风起,它便随风飞过蔷薇那边去了。

于是春之踪迹,终于无法找寻,而心头的寂寞也就更加重了。

词中以以清新细腻的语言,表现了词人对美好春光的珍惜与热爱,抒写了作者对美好事物的执着和追求。

全词构思新颖委婉,思路回环反复;笔情跳脱,风格清奇;语言轻巧,淡雅饶味;有峰回路转之妙,有超轶绝尘之感。

赏析二作者:佚名此词赋予抽象的春以具体的人的特征。

词人因春天的消逝而感到寂寞,感到无处觅得安慰,像失去了亲人似的。

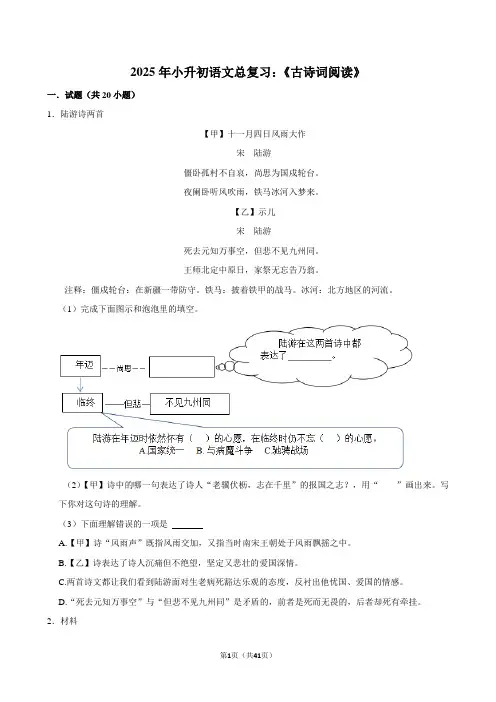

2025年小升初语文总复习:《古诗词阅读》一.试题(共20小题)1.陆游诗两首【甲】十一月四日风雨大作宋陆游僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

【乙】示儿宋陆游死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

注释:僵戍轮台:在新疆一带防守。

铁马:披着铁甲的战马。

冰河:北方地区的河流。

(1)完成下面图示和泡泡里的填空。

(2)【甲】诗中的哪一句表达了诗人“老骥伏枥,志在千里”的报国之志?,用“____”画出来。

写下你对这句诗的理解。

(3)下面理解错误的一项是A.【甲】诗“风雨声”既指风雨交加,又指当时南宋王朝处于风雨飘摇之中。

B.【乙】诗表达了诗人沉痛但不绝望,坚定又悲壮的爱国深情。

C.两首诗文都让我们看到陆游面对生老病死豁达乐观的态度,反衬出他忧国、爱国的情感。

D.“死去元知万事空”与“但悲不见九州同”是矛盾的,前者是死而无畏的,后者却死有牵挂。

2.材料池上二绝唐•白居易其一山僧对棋坐,局上竹阴清。

映竹无人见,时闻下子声。

其二小娃撑小艇,偷采白莲回。

不解藏踪迹,浮萍一道开。

(1)请品读第一首诗,说一说“山僧、下子”指的是什么?(2)请发挥想象,简单描述一下第二首诗的意思。

(3)白居易有之称,我们还学过他的诗。

(至少写一句)(4)小学阶段我们学过很多有关儿童的古诗,你能写出两句吗?3.古诗词鉴赏卜算子•送鲍浩然之浙东[宋]王观水是眼波横,山是眉峰聚。

欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归去。

若到江南赶上春,千万和春住。

(1)本词上、下片各写了什么?请作简要概括。

(2)“水是眼波横,山是眉峰聚”把喻为,把喻为,极言浙东山水的美丽可爱。

(3)说明词人心中满怀着伤春之愁的句子是A.眉眼盈盈处B.才始送春归C.千万和春住(4)这首词表达了词人怎样的思想感情?4.材料竹石咬定青山不放松,立根原在破岩中。

,。

(1)背诵古诗,在横线上补充诗句。

(2)诗句“咬定青山不放松”中,一个“”字把竹子拟人化,一个“”字写出竹子目标之明确,“”写出了竹子的意志坚定,挺立青山的翠竹形象一下子展现出来。

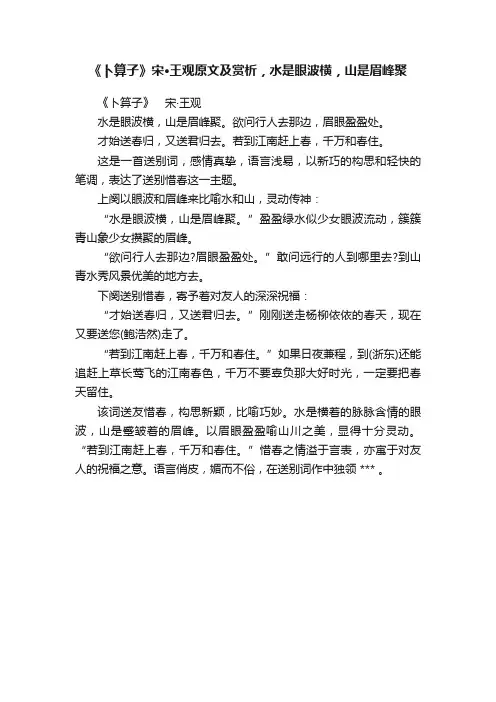

《卜算子》宋·王观原文及赏析,水是眼波横,山是眉峰聚

《卜算子》宋·王观

水是眼波横,山是眉峰聚。

欲问行人去那边,眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归去。

若到江南赶上春,千万和春住。

这是一首送别词,感情真挚,语言浅易,以新巧的构思和轻快的笔调,表达了送别惜春这一主题。

上阕以眼波和眉峰来比喻水和山,灵动传神:

“水是眼波横,山是眉峰聚。

”盈盈绿水似少女眼波流动,簇簇青山象少女攒聚的眉峰。

“欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

”敢问远行的人到哪里去?到山青水秀风景优美的地方去。

下阕送别惜春,寄予着对友人的深深祝福:

“才始送春归,又送君归去。

”刚刚送走杨柳依依的春天,现在又要送您(鲍浩然)走了。

“若到江南赶上春,千万和春住。

”如果日夜兼程,到(浙东)还能追赶上草长莺飞的江南春色,千万不要辜负那大好时光,一定要把春天留住。

该词送友惜春,构思新颖,比喻巧妙。

水是横着的脉脉含情的眼波,山是蹙皱着的眉峰。

以眉眼盈盈喻山川之美,显得十分灵动。

“若到江南赶上春,千万和春住。

”惜春之情溢于言表,亦寓于对友人的祝福之意。

语言俏皮,媚而不俗,在送别词作中独领 *** 。

2023年最新的清平乐黄庭坚18篇黄庭坚《清平乐》译文《清平乐·春归何处》是宋代文学家黄庭坚感叹时光去而不返的惜春词,本文就来分享一篇黄庭坚《清平乐》译文,欢迎大家阅读! 清平乐·春归何处宋代:黄庭坚春归何处。

寂寞无行路。

若有人知春去处。

唤取归来同住。

春无踪迹谁知。

除非问取黄鹂。

百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

译文春天回到了哪里?找不到它的脚印,四处一片沉寂,如果有人知道春天的消息,喊它回来同我们住在一起。

谁也不知道春天的踪迹,要想知道,只有问一问黄鹂。

那黄鹂千百遍地宛转啼叫,又有谁能懂得它的意思?看吧,黄鹂鸟趁着风势,飞过了盛开的蔷薇。

注释 1、寂寞:清静,寂静。

2、无行路:没有留下春去的行踪。

行路,指春天来去的踪迹。

3、唤取:换来。

4、谁知:有谁知道春的踪迹。

5、问取:呼唤,询问。

取,语助词。

6、黄鹂(lí):黄鹂:又叫黄莺、黄鸟。

身体黄色自眼部至头后部黑色,嘴淡红色,啼声非常悦耳,食森林中的害虫。

益鸟。

7、百啭:形容黄鹂宛转的鸣声。

啭,鸟鸣。

8、解:懂得,理解。

9、因风:顺着风势。

10、蔷薇(qiáng wēi):花木名。

品类甚多,花色不一,有单瓣重瓣,开时连春接夏,有芳香,果实入药。

赏析一此词赋予抽象的春以具体的人的特征。

词人因春天的消逝而感到寂寞,感到无处觅得安慰,像失去了亲人似的。

这样通过词人的主观感受,反映出春天的可爱和春去的可惜,给读者以强烈的感染。

此词高妙处,于它用曲笔渲染,跌宕起伏,饶有变化。

故先是一转,希望有人知道春天的去处,唤她回来,与她同住。

这种奇想,表现出词人对美好事物的执着和追求。

下片再转。

词人从幻想中回到了现实世界里来,察觉到无人懂得春天的去向,春天不可能被唤回来。

但词人仍存着一线希望,希望黄鹂能知道春天的踪迹。

这样,词人又跌入幻觉的艺术境界里去了。

末两句写黄鹂不住地啼叫着。

它宛转的啼声,打破了周围的寂静。

但词人从中仍得不到解答,心头的寂寞感更加重了。

暮春原文翻译及赏析暮春原文翻译及赏析(13篇)暮春原文翻译及赏析1原文:莫怨春归早,花余几点红。

留将根蒂在,岁岁有东风。

译文:不要埋怨大好春光归去匆匆,剩下几朵红花点缀一下花丛。

只要将花的根子留在地里,年年都会有按时吹来的东风。

注释:暮,晚,将尽。

莫:不要。

花余:花已谢尽,仅剩几朵。

将:语助词,得。

蒂(dì):花或瓜果与枝茎相连的部分。

岁岁:年年。

东风:春风,这里喻指花开。

赏析:这首诗一开始便发出了一个与众不同的声音:“莫怨春归早”大好春光是人人喜爱的,可是经不住几番风雨,几番狼藉,匆匆春又归去。

面对一片惨红愁绿,古往今来有多少诗人曾为之黯然神伤,不是责怪东风无情,任意摧折百花,就是自恨无计留得春光常在。

大量抒写伤春、惜眷情怀的诗词,几乎都在为春天即将离去雨伤感怨嗟。

此诗作者却在这里力排众议,说道:“莫怨春归早”“花余几点红”,诗人已经看到,春天盛开的百花正在凋萎,稀稀落落的几朵残花分明在告诉他春将归去。

可是,他并没有因此而颓唐沮丧,仍是那样地坦然乐观。

“留将根蒂在,岁岁有东风。

”花开花落,原只是一时的现象,春去秋来,却是宇宙间的永恒规律,虽然今天已经无可奈何花落去,但只要花根不死,花茎还在,到了来年,在东风吹拂下,仍会萌发新芽,开出新花,重新展现出大好春光。

浩荡东风岁岁有,春天自然也会年年来到人间。

推而广之,人生的境遇也同样如此。

用不着为一时的挫折,暂时的逆境而垂头丧气,怨天尤人,留得根茎在,哪怕风横雨狂。

今年遭了灾,明年又逢春。

伤感叹息无济于事,不妨乐天知命,把希望寄托于未来。

创作背景:作者出身于苏州洞庭东山的一个富商家庭,他家在明季隆、万年间因经营棉花、布匹及染料而致富百万,但到了他父亲翁澍手中,就家道中落了,产业全部变卖。

作者此诗,可能与此特殊的身世、遭遇有关。

作者:翁格,字去非,江南吴县人。

诸生。

暮春原文翻译及赏析2暮春浐水送别/一作暮春送客朝代:唐代作者:韩琮绿暗红稀出凤城,暮云楼阁古今情。

水是眼波横,山是眉峰聚出自宋代诗人王观的《卜算子·送鲍浩然之浙东》水是眼波横,山是眉峰聚。

欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归去。

若到江南赶上春,千万和春住。

赏析朽言化作神奇,始称作手。

词人丢开眼如秋水,眉如春山的俗套譬喻,直说水是眼波横转,山是眉峰聚,快人快语,便觉清新可喜。

藉此轻快的一笔,那友人所住的江南山水,也零点个成了美人儿的俏眉眼,活灵活现、盈盈动人了。

顺此笔势而下,那词客的两大愁事----送春、送友、也全没了往常的缠绵徘徊,变得做来轻轻巧巧,全不费力。

送春也没什么愁,江南还留得一段春;送人也用不上悲,友人还兴许赶得上春。

不如叮咛一声"千万和春住"吧。

你的幸运,也是我的欣慰。

此词以新巧的构思和轻快的笔调,在送别之作中别具一格。

开篇“水是眼波横”二句匠心独运:前人惯以“眉如春山”、“眼如秋水”之类的譬喻来形容女子容颜之美,如托名于刘歆的《西京杂记》卷二:“文君姣好,眉色如望远山”;的《长相思》:“昔时横波目,今作流泪泉”;《筝诗》:“双眸剪秋水,十指剥春葱”。

(案:亦有以“秋水”形容男子眼神者,如李贺《唐儿歌》:“一双瞳人剪秋水”。

)而作者此处则反用其意,说水是眼波横流、山上眉峰攒聚,其妙处不仅在于推陈出新、发想奇绝,而且在于运用移情手法,化无情为有情,使原本不预人事的山水也介入送别的场面,为友人的离去而动容。

“欲问行人”二句,仍就“眉眼”加以生发,亦见用笔灵动、造语新奇。

“眉眼盈盈处”,既是喻指友人故乡的秀丽山水,又令人想见友人妻妾倚栏盼归之际美目传恨、秀眉凝愁的情态。

妙语双关,熔铸非易。

过片后“才始送春归”二句抒写良情别绪:方才“送春”,已是十分怅恨;今又“送君”,更添怅恨十分。

旦夕之间,两谙别苦,情何以堪?但作者却故意出以淡语,含而不露。

“若到江南”二句再发奇想,叮嘱友人如能赶上江南春光,务必与春光同祝惜春之情既溢于言表,对友人的祝福之意亦寓于句中。

水是眼波横,山是眉峰聚。

全文作者翻译赏析[译文]像姑娘的眼皮一样横流的,是江南的春水,像姑娘的眉峰一样耸起的,是江南的青山。

[出典]王观《卜算子》注: 1、《卜算子》送鲍浩然之浙东王观水是眼波横,山是眉峰聚。

欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归去。

若到江南赶上春,千万和春住。

2、注释:①王观,字通叟,如皋(今属江苏)人。

生卒年不详。

宋仁宗朝进士,历任大理寺丞、江都知县等职。

神宗时官至翰林学士,因所赋《清平乐》词忤怒太后而被罢职。

有《冠神集》,已佚,仿存词十六首。

《词律》以为调名取义于“卖卜算命之人”.《词谱》以苏轼词为正体。

又名《百尺楼》、《眉峰碧》、《缺月挂疏桐》等。

双调,四十四字,仄韵。

②鲍浩然:生平不详。

浙东:今浙江东南部。

宋时属浙江东路,简称浙东。

③眼波横:形容眼神闪动,状如水波横流。

④眉峰聚:形容双眉蹙皱,状如二峰并峙。

⑤眉眼盈盈处:喻指山水秀丽的地方。

盈盈:美好的样子。

3、译文1: 水是眼波闪动,山是眉峰攒聚。

要问行人去哪里,是去眉眼盈盈之处。

刚刚送春回归,又送你归去。

如果到江南赶上春天,千万和春同住。

译文2: 江南的水就像美人的眼波流转,山就像美人的秀眉相聚。

要问远行的人到哪去,到山川秀美的江南,江南山水美好的样子。

我在东京刚刚送走春天,又要送你到浙东去。

如果到了江南,你赶上春天,千万留住春天。

4、此词构思新巧,笔调轻快,在送别之作中别具一格。

开篇“水是眼波横”二句匠心独运:前人惯以“眉如春山”、“眼如秋水”之类的譬喻来形容女子容颜之美,而作者此处则反用其意,说水是眼波横流、山是眉峰攒聚,其妙处不仅在于推陈出新、发想奇绝,而且在于运用移情手法,化无情为有情,使原本不预人事的山水也介入送别的场面,为友人的离去而动容。

“欲问行人”二句,仍就“眉眼”加以生发,亦见用笔灵动、造语新奇。

“眉眼盈盈处”,既是喻指友人故乡的秀丽山水,又令人想见友人妻妾倚栏盼归之际美目传恨、秀眉凝愁的情态。

清平乐黄庭坚翻译及赏析清平乐黄庭坚翻译及赏析清平乐是黄庭坚写的一首伤春词,全词通过对春光的喜爱表达词人对理想事物的向往。

如果你不知道怎么翻译以及赏析,那就跟着小编一起来看一下清平乐黄庭坚翻译及赏析吧!清平乐黄庭坚翻译及赏析1清平乐黄庭坚春归何处?寂寞无行路。

若有人知春去处,唤取归来同住。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。

百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

作品译文:春天回到何处?留下一派清静找不到它回去的道路。

若是有人知道春天归去之处,叫它仍旧回来与我同住。

可是春天去得无影无踪,什么人会知,除非你问一问黄鹂。

它的叫声十分婉转,但无人能够理解,只有任凭轻风飘过蔷薇。

作品赏析:这是一首惜春之作。

词中以清新细腻的语言,表现了词人对美好春光的珍惜与热爱,抒写了作者对美好事物的执着和追求。

此词赋予抽象的春以具体的人的特征。

词人因春天的消逝而感到寂寞,感到无处觅得安慰,像失去了亲人似的。

这样通过词人的主观感受,反映出春天的可爱和春去的可惜,给读者以强烈的感染。

将春天“人格化”,幻想其去处,唤其归来同住,最终难见其踪影,将自然季节描写得生动活泼,寄托了词人对春天的喜爱和对“无法与春住”的无奈,妙趣横生。

此词高妙处,于它用曲笔渲染,跌宕起伏,饶有变化。

故先是一转,希望有人知道春天的去处,唤她回来,与她同住。

这种奇想,表现出词人对美好事物的执着和追求。

下片再转。

词人从幻想中回到现实世界里来,察觉到无人懂得春天的去向,春天不可能被唤回来。

但词人仍存一线希望,希望黄鹂能知道春天的'踪迹。

这样,词人又跌入幻觉的艺术境界里去了。

末两句写黄鹂不住地啼叫着。

它宛转的啼声,打破了周围的寂静。

但词人从中仍得不到解答,心头的寂寞感更加重了。

只见黄鹂趁着风势飞过蔷薇花丛。

蔷薇花开,说明夏已来临。

词人才终于清醒地意识到:春天确乎是回不来了。

作者简介:黄庭坚(1045—1105),北宋诗人、书法家。

字鲁直,号山谷道人、涪翁,分宁(今江西修水)人。

若到江南赶上春,千万和春住。全诗翻译赏析及作者

出处

若到江南赶上春,千万和春住。这句话是什幺意思?出自哪首诗?作者

是谁?下面小编为同学们整理出这首古诗词的全文全文翻译及全文赏析,提

供给同学们。希望能对同学的古诗词的学习与提高有所帮助。

1 若到江南赶上春,千万和春住。出自宋代王观的《卜算子·送鲍浩然之浙

东》

水是眼波横,山是眉峰聚。欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春住。

1 若到江南赶上春,千万和春住赏析这首词虽是一首送别词,但并无消极

想法。主要表达了词人心中对鲍浩然的不舍与留恋,以及对他的生活送出祝

福。

词的上片写回程的山水行程。“水是”、“山是”两句,借景抒情,化无情为有

情,启人遐想,而且运用反语,推陈出新、发想奇绝,将山水塑造成也会为

离情别绪而动容的有情之物。词人把水比作闪亮的眼睛,把山喻为青翠的蛾

眉,对仗工整,巧妙形象地描绘出眼前这幅情画意的山水清景。其中,眼波

“横”而未流,表现出词人极力克制自己的感情,不愿让友人因为自己的低落

而增添伤感,做到出以淡语,含而不露。同时,这一句也可以理解为词人对

鲍浩然心事的设想:波光漾动的流水是他心上人的眼波,脉脉传情;青黛的

山峦是心上人的眉峰,因思念自己而满怀愁怨,眉头都蹙起来了。词人通过

这一设想来暗示鲍浩然“之浙东”的心切。“欲问行人”二句,用问句提起友人行

踪,侧面写送别,点出行人此行的目的是:“眉眼盈盈处”,亦见用笔灵动、