儿童维生素D不足与缺乏

维生素D是一种必需营养素,对维持钙稳态和骨骼健康具有重要作用。严重维生素D缺乏会导致婴儿和儿童发生佝偻病和/或低钙血症,后者可引起手足搐搦或抽搐。这些疾病在营养不良儿童群体和慢性疾病儿童群体中的发生率最高。即使没有发生佝偻病,维生素D水平长期较低也与骨密度低和其他骨骼健康指标降低相关。

一、维生素D的代谢与形式

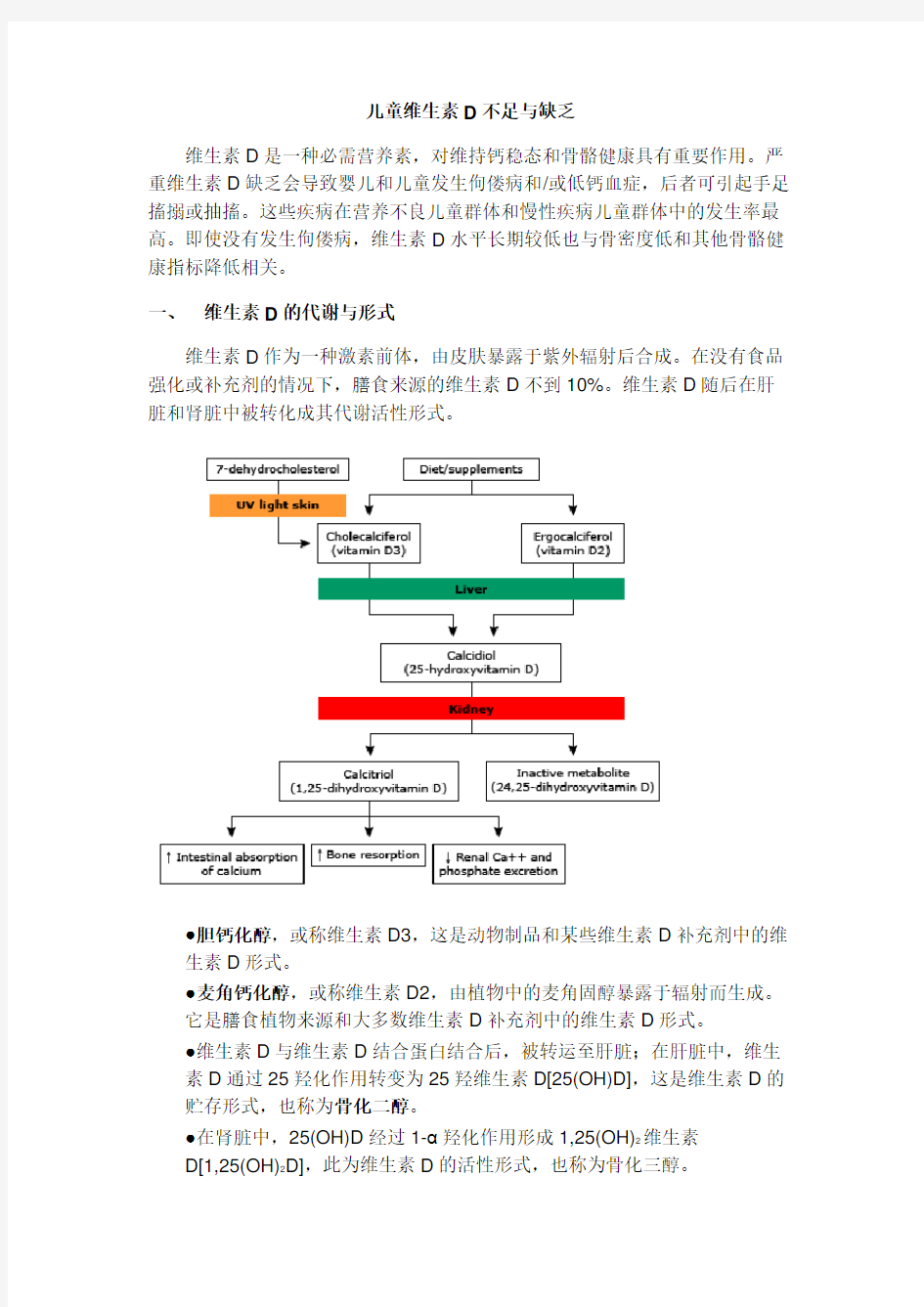

维生素D作为一种激素前体,由皮肤暴露于紫外辐射后合成。在没有食品强化或补充剂的情况下,膳食来源的维生素D不到10%。维生素D随后在肝脏和肾脏中被转化成其代谢活性形式。

●胆钙化醇,或称维生素D3,这是动物制品和某些维生素D补充剂中的维

生素D形式。

●麦角钙化醇,或称维生素D2,由植物中的麦角固醇暴露于辐射而生成。

它是膳食植物来源和大多数维生素D补充剂中的维生素D形式。

●维生素D与维生素D结合蛋白结合后,被转运至肝脏;在肝脏中,维生

素D通过25羟化作用转变为25羟维生素D[25(OH)D],这是维生素D的贮存形式,也称为骨化二醇。

●在肾脏中,25(OH)D经过1-α羟化作用形成1,25(OH)2维生素

D[1,25(OH)2D],此为维生素D的活性形式,也称为骨化三醇。

●维生素D充足:25(OH)D大于等于20ng/mL(50nmol/L)

●维生素D不足:25(OH)D介于15-20ng/mL(37.5-50nmol/L)

●维生素D缺乏:25(OH)D小于等于15ng/mL(37.5nmol/L)

2、维生素D缺乏的原因

a合成减少

阳光暴露(特别是UVB)是皮肤合成维生素D必不可少的因素,而肤色深的儿童因为黑色素起着自然防晒霜的作用,故而阳光暴露减少。

居住地纬度和季节也是皮肤维生素D合成的重要决定因素。冬季在高于纬度40°的地区,到达地球表面的UVB辐射甚微。因此,虽然维生素D缺乏在夏季末相对少见,但在冬季末则很常见。

除了较深色皮肤的自然防晒作用外,人工合成防晒霜也可以阻碍UVB的吸收,防晒系数(sun protection factor, SPF)为30的防晒霜可使维生素D合成能力减少多达95%[60]。长期待在室内也会导致维生素D合成减少[61],这是导致残疾儿童和主要待在室内的儿童维生素D水平低的原因[62]。

b营养摄入减少

维生素D的主要天然(非强化)膳食来源有:油性鱼(三文鱼、马鲛鱼和沙丁鱼)、鳕鱼鱼肝油、肝脏、内脏器官和蛋黄。这些天然膳食来源中儿童会坚持摄入的食物很少。

c围产期因素

母亲缺乏维生素D

维生素D可由母亲通过胎盘转移到胎儿体内,婴儿的维生素D水平较低与母亲的维生素D储存量较低相关[49]。维生素D缺乏在深色皮肤的妊娠女性中尤为常见,特别是生活在较高纬度地区者和冬季时[65-67]。

早产

早产儿的维生素D水平尤其低,他们没有足够的时间来累积从母亲体内经胎盘转运的维生素D[68]。晚期妊娠是维生素D转运的关键时期,因为此时胎儿骨骼开始钙化,需要母亲的肾脏和胎盘增加激活25(OH)D转变为

1,25(OH)2D。晚期妊娠时母亲缺乏维生素D可导致胎儿缺乏维生素D,严重者可导致胎儿佝偻病。

纯母乳喂养 :

即使是维生素D充足的母亲,其母乳中的维生素D含量也较低(15-

50U/L),肤色较深或其他原因导致母体维生素D缺乏的母亲的乳汁维生素D含量更少[71]。

肥胖

肥胖与25(OH)D水平呈负相关[22,73,74],这归因于脂肪对维生素D的隔离作用。因此,与体重正常的青少年相比,肥胖者需要更多的维生素D。

吸收不良与其他医学问题

损害脂肪吸收的情况可导致肠道对维生素D的吸收不足,因为这一过程依赖乳糜微粒。因此,佝偻病可发生于乳糜泻[75]、炎症性肠病、胰腺外分泌功能不全(例如囊性纤维化时)、胆汁淤积,以及肠切除术或减肥手术后的儿童

中。肝脏和肾脏疾病可能会导致25-羟化作用和1-羟化作用缺乏,会引起佝偻病。

药物

某些药物会增加维生素D缺乏的风险:

●某些抗癫痫药和用于治疗人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency

virus, HIV)感染的抗逆转录病毒药物---通过增加25(OH)D和1,25(OH)2D 的分解代谢而诱发维生素D缺乏。

●糖皮质激素—抑制了肠道中维生素D依赖性钙吸收。

●酮康唑和其他一些抗真菌药---抑制了1-羟化过程[76]。

三、维生素D缺乏的临床表现

维生素D缺乏会导致生长期的儿童发生佝偻病,并导致青少年和成人发生骨软化症。

佝偻病

指生长中的骨和软骨发生矿化障碍;根据其严重程度不同,患儿可能没有症状,或表现出不同程度的疼痛和易激惹、运动发育延迟、生长不良以及对感染的易感性增加。年龄较小的患儿可能表现出卤门闭合延迟、颅骨软化、额部隆起、肋骨串珠、手足镯,以及O型腿或X型腿(膝外翻或膝内翻)。

佝偻病的放射影像学特征包括:骨密度低;干骺端和生长板之间的界限消失,先期钙化带消失;生长板增宽(这是由未钙化的软骨和类骨质增生所致);干骺端增宽,呈喇叭样、杯凹状和毛刷样改变(影像1和影像2)[77]。

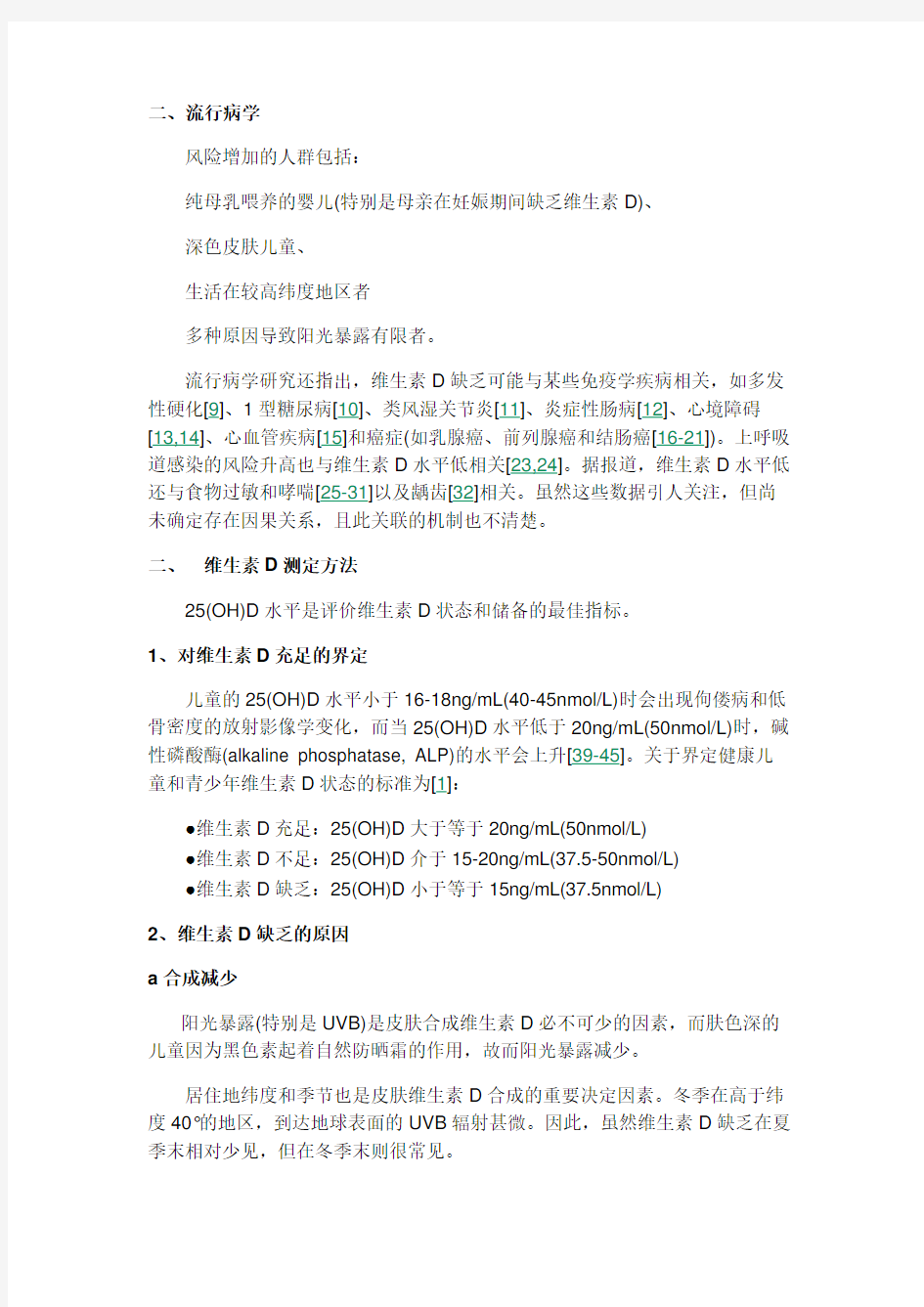

生化改变

维生素D缺乏可以使肠道对钙和磷的吸收减少。PTH增加,导致骨钙动

员,故而血清钙水平维持正常或有一定程度的减少。

早期、中度和重度维生素D缺乏的生化改变特征见表(表1)。随着维生素

D缺乏越来越严重,钙和磷的水平可以表现为正常或有一定程度下降,

25(OH)D水平下降,并且PTH和ALP水平升高。在一开始时,随着PTH水

平的上升,1,25(OH)2D水平会升高,但随后1,25(OH)2D的水平可能会因其底

物25(OH)D有限而降低。

Biochemical manifestations of different stages of vitamin D

deficiency, as compared with deficiencies of calcium or

phosphorus

Plasma Ca++Plasma PO4ALP PTH 25(OH)-D 1,25(OH)2-D X-ray change in D deficiency

血清磷水平低可能会导致肌无力和不适,患儿可能会出现站立或行走困

难,进而导致生长板组织结构破坏。血清钙和磷水平的下降会使钙磷乘积下

降,进而使生长期儿童出现骨骼矿化缺陷(这是佝偻病的特征)。

严重维生素D缺乏性佝偻病患者可能会出现严重的低钙血症,尤其是在极

快速生长期(如,婴儿期和青春期),此时PTH和1,25(OH)2D水平升高导致的

骨钙动员增加已不能满足增加的钙需求量。这可引起抽搐或手足搐搦,或可能

表现为呼吸暂停发作、喘鸣、喘息、肌张力减退和反射亢进,年龄很小的儿童

尤其容易出现这些情况。

四、维生素D摄入目标

美国医学研究所、美国内分泌学会和美国儿科学会(American Academy of

Pediatrics, AAP)批准同意的维生素D推荐摄入量如下[78-80]:

●所有婴儿–400U(10μg)/d。

●年龄在1-18岁的健康儿童–600U(15μg)/d。

五、预防

1、婴儿的维生素D补充

所有纯母乳喂养的婴儿均应在出生后数日内就开始应用400U/d的维生素D补充剂[1,78,79,81]。配方奶粉喂养的婴儿如果每日至少摄入1L配方奶,则可以满足当前AAP的维生素D摄入标准。

补充维生素D可能在罕见情况下促发特发性婴儿高钙血症(idiopathic infantile hypercalcemia, IIH),其特征是高钙血症、生长迟滞、呕吐、脱水和肾钙沉着症。由基因发生突变所致;CYP24A1是一种参与维生素D代谢的酶[94]。维生素D导致IIH的效应呈剂量依赖性,IIH在接受标准补充剂量维生素D的婴儿中不常见。

2、阳光暴露

阳光暴露可以促使皮肤合成维生素D。在大多数季节,对于浅色皮肤的人来说,每日在近中午的时候暴露阳光10-15分钟就足以合成足量的维生素

D[1]。然而,较深色皮肤、冬季或居住在高纬度地区都可以使皮肤对维生素D 的合成显著减少,从而需要增加膳食来源的维生素D。

六、维生素D缺乏的筛查

对下列患者群体进行维生素D状况筛查,因其发生佝偻病或骨质减少的可能性均增加[1]:

●未可靠地摄入维生素D补充剂(400U/d)的纯母乳喂养婴儿或早产儿。

●具有一些非特异性症状的婴幼儿,如生长不良、粗大运动发育延迟和不同

寻常的易激惹。

●在冬季和春季月份,生活在较高纬度地区的深色皮肤婴儿和儿童,尤其是

有早产史的婴儿。

●正在使用抗癫痫药或长期使用糖皮质激素的儿童。

●具有伴吸收不良的慢性疾病的儿童,如囊性纤维化和炎症性肠病。

●膳食维生素D摄入量低,而且没有使用维生素D补充剂的儿童。

●血清ALP水平升高的儿童(如,新生儿的ALP>500U/L,或小于等于9岁

的儿童ALP>1000U/L;ALP水平在青春期后趋于降低)[115]。

七、治疗

1、维生素D缺乏或不足

●小于1个月的婴儿:1000U/d,连用6周,之后至少给予400U/d作为维

持剂量。目前通常使用的制剂是维生素D2口服溶液(8000U/mL)。

●1-12个月的婴儿:1000-2000U/d,连用6周,之后至少给予400U/d作

为维持剂量。

●大于12个月的儿童:2000U/d(连用6周)或50,000U/周(连用6

周)[117],之后给予600-1000U/d作为维持剂量。

●对于肥胖、有吸收不良性疾病或应用影响维生素D代谢的药物的儿童,

可能需要更高的补充剂量(为没有这些情况的儿童的2-3倍),之后给予更高的维持剂量[79]

对于PTH水平升高或有佝偻病临床证据的患者,应当同时补充钙和维生素D。因此,有必要在补充维生素D的同时补钙;补钙时,元素钙的剂量应当为30-75mg/(kg·d),一日分2-3次给药,连用2-4周,直到维生素D的剂量减少至600-1000U/d的维持剂量水平。

对于有症状的低钙血症(包括癫痫发作或手足搐搦)患儿,可能有必要一次或多次应用葡萄糖酸钙静脉给药,给药剂量为元素钙10-20mg/kg(1-2mL/kg的10%葡萄糖酸钙),缓慢静脉推注,持续5-10分钟[122]。

可以采用维生素D2(麦角钙化醇)或维生素D3(胆钙化醇)的形式补充维生素D。一些研究表明维生素D3可能比维生素D2的效力更强,且给药后D3在体内的累积储存量是D2的2-3倍[123,124]。

短期应用大剂量维生素D被称为“冲击治疗”,这是一种有效的替代治疗方法。对于依从性持续很差的患者,单次肌内注射60万U维生素D可以很好地解决这个问题,对于1个月以上的婴儿和儿童,可在1-5日内给予10万-60万U的口服维生素D[125,126],之后给予维持剂量。

2、临界维生素D水平

维生素D水平大于20ng/mL时儿童无临床不良反应。对维生素D水平处于正常低限[25(OH)D介于20-30ng/mL(50-75nmol/L)]的婴儿和儿童,我们通常不给予维生素D补充治疗,除非他们有其他维生素D缺乏体征或重要危险因素(如,营养摄入量极低或有围生期危险因素)。定期监测这些儿童的25(OH)D 水平,当水平下降到20ng/mL(50nmol/L)以下时,则开始维生素D补充治疗。

七、随访

需要密切随访佝偻病患者,以记录以下情况:

放射影像学治愈;

血清25(OH)D、PTH、钙和磷水平正常化;

长期维持维生素D充足状况。

佝偻病的康复伴有以下情况:

血清磷、ALP和1,25(OH)2D水平最先升高,之后ALP、PTH、

1,25(OH)2D和25(OH)D水平逐渐恢复正常。

对于无佝偻病、但维生素D水平较低且伴有生化改变(如,ALP或PTH水平升高)的患者---通常在大剂量治疗6-8周后检测血清25(OH)D水平和其他生化指标,之后在几个月的维持治疗后再次检测,而后每年复查1次。

对于单纯表现为维生素D水平较低、但没有其他生化改变和佝偻病证据的患者---在治疗2-3个月后检测25(OH)D水平,之后按需检测,具体取决于患者的摄入量充足程度和对维持补充量的依从性。

营养性维生素D缺乏性 佝偻病案例 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

营养性维生素D缺乏性佝偻病 病例:患儿,女,10个月,因“哭闹、多汗1个月,至今不能扶站”入院。 入院前1个月家长发现患儿经常无诱因的出现哭闹,夜间尤为明显,难以安抚。至今不能扶站。 体格检查:℃,P110次/分,R32次/分,W9kg,H70cm。 发育营养尚可,前囟2cm×,枕秃,未出牙,肋缘外翻,右肝肋下1cm,脾(-),轻度“O”形腿。肌张力正常,神经系统未见异常。 辅助检查:血常规示Hb115g/L,×10^12/L,WBC10×10^9/L。大便及尿常规未见异常。血清钙、磷正常,血碱性磷酸酶升高。腕部正位片示骨垢段钙化带模糊不清,呈杯口状改变。 临床表现:1、早期常烦躁不安,爱哭闹,睡觉易惊醒,汗多,特别是入睡后头部多汗,由于汗的刺激不舒服,故头常在枕头上摩擦,使脑后枕 部半圈秃发,医学上称“枕秃”。 2、以后逐渐出现骨骼改变,如前囟门闭合延迟(正常应在岁前闭 合),出牙晚,可晚至1岁才出牙,头较大呈方形,助骨下缘外 翻,鸡胸、“O”形腿等 3、到医院做血液化验可发现钙、磷含量偏低。 病因:在人体骨骼的发育过程中,维生素D起着十分重要的作用,婴幼儿期生长发育旺盛,骨骼的生长发育迅速,因此需要足量的维生素D才能维持 正常的骨骼发育,当维生素D缺乏时,即可引起本病。 护理诊断:(1)营养不足(维生素D缺乏)与日光照射不足及维生素D摄入少有关。

(2)成长发展改变与维生素D缺乏导致骨骼和神经、精神发育迟缓有关。 (3)有感染的危险与胸廓畸形、免疫功能低下有关。 (4)潜在并发症维生素D中毒。 (5)知识缺乏家长缺乏对佝偻病的预防和护理知识。 护理措施:1. 增加户外活动,补充维生素D及钙剂 2. 加强护理对烦躁、睡眠不安、多汗的患儿要耐心护理,每日清洁 皮肤,勤洗头,勤换内衣和枕套。 3. 预防维生素D中毒严格按医嘱应用维生素D制剂,不得擅自加 量,防止维生素D中毒。 4. 预防感染保持室内空气新鲜,防止交叉感染。 健康教育:1、鼓励母乳喂养,坚持母乳喂养8个月。 2、自出生后2周起,每日应给宝宝口服维生素D预防量400单位。 3、多吃富含VD和钙的食物,如蛋黄,肝类,鱼类,奶类,豆类、虾皮等,不 要吃过多的油脂类和盐,以免影响钙在体内的吸收。 4、多带宝宝到户外活动。接受阳光照射,皮肤中的7-脱氢胆固醇经日光照射 转变成VD,这是最廉价安全的VD来源,每1平方厘米皮肤经照射 半小时即可产生20ug VD,每日晒1-2小时即可满足需要。

(1)营养不足(维生素D缺乏)与日光照射不足及维生素D摄入少有关。(2)成长发展改变与维生素D缺乏导致骨骼和神经、精神发育迟缓有关。(3)有感染的危险与胸廓畸形、免疫功能低下有关。(4)潜在并发症维生素D中毒。(5)知识缺乏家长缺乏对佝偻病的预防和护理知识。 2.护理措施(1)营养不足的护理1)接受日光照射:在不影响保暖的情况下尽量暴露皮肤,夏季可在树阴下进行,每日接受日光照射。2)提倡母乳喂养,无母乳者哺以维生素D强化牛奶或配方奶粉,及时添加辅食。3)按医嘱补充维生素D:口服给药:初期给予维生素D5000~10000IU/d;激期10000~-20000IU/d,连用1个月后改为预防量400IU~800IU/d至2岁,北方地区可延长至3岁。突击疗法:重症或伴有其他疾病及不能坚持口服者,注射维生素D3 30万IU或维生素D2 40万IU,初期注射1次,激期可每月注射一次,重复2~3次。末次注射1个月后改用预防量口服。口服浓缩鱼肝油滴剂时将其直接滴于舌上,以保证用量。4)钙剂:对3个月以下患儿及有手足搐搦症病史者,在使用大剂量维生素D前2~3 日至用药后2周需按医嘱加服钙剂,以防发生抽搐。(2)预防骨骼畸形的护理尽量减少患儿负重,避免久坐、久站、久行,护理动作要轻柔。鼓励作俯卧、抬头、展胸动作,下肢可做肌肉按摩。(3)预防感染的护理保持空气新鲜,预防交叉感染。(4)预防维生素D中毒的护理1)严格按医嘱用药。如每El服用维生素D 4000IU以上持续1~3个月可引起中毒。2)向家长宣传维生素D 过量的危害性及中毒的表现。3)密切观察病情,若发现患儿出现厌食、恶心、倦怠、烦躁不安、低热,甚至出现呕吐、腹泻、顽固性便秘、体重下降、血钙>3mmo1/L(12mg/dl)时,应立即停用维生素D,避免阳光照射,及时通知医生。

营养性维生素D缺乏性佝偻病 病例:患儿,女,10个月,因“哭闹、多汗1个月,至今不能扶站”入院。 入院前1个月家长发现患儿经常无诱因的出现哭闹,夜间尤为明显,难以安抚。至今不能扶站。 体格检查:T36.5℃,P110次/分,R32次/分,W9kg,H70cm。 发育营养尚可,前囟2cm×1.5cm,枕秃,未出牙,肋缘外翻,右肝肋下1cm,脾(-),轻度“O”形腿。肌张力正常,神经系统未见异常。 辅助检查:血常规示Hb115g/L,RBC4.3×10^12/L,WBC10×10^9/L。大便及尿常规未见异常。血清钙、磷正常,血碱性磷酸酶升高。腕部正位片示骨垢段钙化带模糊不清,呈杯口状改变。 临床表现:1、早期常烦躁不安,爱哭闹,睡觉易惊醒,汗多,特别是入睡后头部多汗,由于汗的刺激不舒服,故头常在枕头上摩擦,使脑后枕部半圈秃发,医学上称 “枕秃”。 2、以后逐渐出现骨骼改变,如前囟门闭合延迟(正常应在1.5岁前闭合),出牙 晚,可晚至1岁才出牙,头较大呈方形,助骨下缘外翻,鸡胸、“O”形腿等 3、到医院做血液化验可发现钙、磷含量偏低。 病因:在人体骨骼的发育过程中,维生素D起着十分重要的作用,婴幼儿期生长发育旺盛,骨骼的生长发育迅速,因此需要足量的维生素D才能维持正常的骨骼发育,当维生素D缺乏时,即可引起本病。 护理诊断:(1)营养不足(维生素D缺乏) 与日光照射不足及维生素D摄入少有关。 (2)成长发展改变与维生素D缺乏导致骨骼和神经、精神发育迟缓有关。 (3)有感染的危险与胸廓畸形、免疫功能低下有关。 (4)潜在并发症维生素D中毒。 (5)知识缺乏家长缺乏对佝偻病的预防和护理知识。 护理措施:1. 增加户外活动,补充维生素D及钙剂 2. 加强护理对烦躁、睡眠不安、多汗的患儿要耐心护理,每日清洁皮肤,勤洗 头,勤换内衣和枕套。 3. 预防维生素D中毒严格按医嘱应用维生素D制剂,不得擅自加量,防止维生 素D中毒。

维生素D缺乏性佝偻病诊疗常规 维生素D缺乏性佝偻病(以下简称为佝偻病)是婴幼儿常见的营 养缺乏性疾病,是因体内维生素D缺乏,引起钙磷代谢障碍和骨样组织钙化不良而导致骨骼改变为特征的全身性疾病。凡活动性佝偻病均为体弱儿管理对象,其判断标准如下。 (一)收案标准 1腕骨X线检查有活动性佝偻病征象; 2如X线正常,或无条件检查时,有血生化检查异常,并有一 项佝偻病症状及一项佝偻病体征; 3X线检查及血生化检查均正常,或均无条件检查时,可根据以下条件进行收案: (1)3 个月以上的婴儿,具有典型的颅骨软化; (2)1 岁内婴儿,具有佝偻病的高危因素,并有二项佝偻病的症 状及一项主要体征,或二项次要体征; (3)1 岁以上的小儿,具有二项佝偻病的症状及一项主要体征。 附:佝偻病的评定项目标准 1、高危因素 (1)佝偻病的高发年龄为1岁内的婴儿,尤其6个月内的婴儿; (2)早产儿、多胎儿、出生体重异常的婴儿(出生体重小于2500 克,或大于4000克); (3)人工喂养的婴儿;

(4)冬季出生的婴儿、户外活动少,每天接受日光照射不足1 小时的婴儿; (5)生长发育迅速的婴儿,如体重评价在均值加2 个标准差以上,或在第95 百分位以上的婴儿。 2 、症状 (1) 主要症状 ①多汗:头部容易出汗,有酸臭味,每睡必浸湿头发或枕头。出汗与室温、季节、衣着无关; ②夜惊:无任何刺激或极轻微的刺激而易惊醒,醒后常常哭闹。 (2) 次要症状烦躁不安:平时易兴奋、爱哭闹、好发脾气,失去正常小儿的活泼性。 3 、体征 (1) 主要体征 ①颅骨软化:多见于0?6个月的婴儿,于顶骨、枕骨或双侧颞骨部按之呈乒乓球样弹性软化感。3 个月以上的婴儿出现此体征即有诊断意义。 ②方颅:多见于6?18个月的小儿,额骨、顶骨向双侧对称性隆起,头颅呈方形或马鞍形。 ③肋软沟:多见于12-18 个月的小儿,因肋骨受膈肌牵拉向胸 内部,而形成一横沟,应使其小儿于仰卧位检查,不能在坐位检查。 ④肋串珠:肋骨与肋软骨交界处的骨样组织增生所致,呈钝园形隆起,上下排列呈串珠状。

维生素D缺乏性佝偻病家庭健康、护理指导 [疾病概述] 维生素D缺乏性佝偻病简称佝偻病,由于钙磷代谢失常,使钙磷乘积下降,形成骨骺端骨样异常堆积,骨的生长期停滞,扁骨发生同样障碍。骨干骨质疏松,受外力影响容易发生弯曲畸形,甚至病理性骨折。 [用药指导] 1、首先孕妇加强营养,多晒太阳,加服维生素和钙片。 2、新生儿生后2~4d开始每天服用预防量维生素400IU/D,直到2周岁。未成熟儿前3个月内预防量应加倍。小儿从小就接触阳光,进行户外活动。人工喂养儿加服钙剂以改进牛乳内的钙磷比例利于吸收。可选用乳酸钙或葡萄糖酸钙,每日1~3g。 3、佝偻病活动期轻症2000~5000IU/ D,伴有骨骼改变者1万~2万/日。一般先服1个月,若临床好转即可改为预防量,若无进步,可适当延长治疗时间。重症活动期或合并其它疾病如长期腹泻,黄疸和迁延性肺炎可考虑突击治疗。早期一次肌注30~40万IU,重症每月肌注30~40万IU连注2~3次,重复前注意有无维生素中毒症状,然后2~3个月起继续服预防量。 [饮食指导] 1、服用含钙、磷、维生素D以及其他营养素。 2、妊娠后期适量补充维生素D,有益于胎儿储存充足维生素D以满足出生后一段时间生长发育的需要。 [生活习惯、环境指导] 1、多接触阳光,全身皮肤暴露愈多,照射的时间愈短,荫凉处获得的反射光线一样有效,普通玻璃不能透过紫外线。 2、不全站立时鼓励俯卧,以防脊柱后凸或侧弯,1岁左右不多站,多走,以防下肢弯曲畸形。 [特殊指导] 1、定期到儿童保健门诊随访。 2、适当安排户外活动及锻炼身体。 出院指导

1.嘱家长遵医嘱按剂量使用维生素D。 2.钙剂口服应稀释,注意勿与牛奶混用。 2012-07-11

儿童维生素D缺乏性佝偻病防治建议(2008年 《中华儿科杂志》编辑委员会、中华医学会儿科学分会儿童保健学组、全国佝偻病防治科研协作组 维生素D(Vitamin D,VitD有广泛的生理作用,维持人体组织细胞正常生长发育。VitD不直接作用于靶器官,通过与VitD受体结合发挥作用,故为类固醇激素。VitD 受体在全身许多组织细胞表达。 VitD缺乏性佝偻病(ricket,vitamin D deficiency(简称佝偻病为缺乏VitD引起体内钙磷代谢异常,导致生长期的骨组织矿化不全,产生以骨骼病变为特征的与生活方式密切相关的全身性慢性营养性疾病。佝偻病多见于婴幼儿,不仅影响儿童正常生长发育,也与VitD缺乏相关的疾病有关,是我国儿科重点防治的四病之一。全国佝偻病防治科研协作组在卫生部领导下1986年制定了“婴幼儿佝偻病早防治方案”,规范了佝偻病防治工作;随着现代医学的发展,为了更好地开展本病防治工作,“中华儿科杂志”编辑委员会联合中华医学会儿科学分会儿童保健学组、全国佝偻病防治科研协作组提出本防治建议。鉴于佝偻病多见于3岁以内的婴幼儿,本建议主要针对婴幼儿佝偻病。 一、预防 佝偻病的发生与不良的生活方式密切相关。佝偻病完全可以通过采取科学育儿的综合防治措施预防和控制。佝偻病的预防应从围生期开始,以1岁以内婴儿为重点对象、并应系统管理到3岁。即作到“抓早、抓小、抓彻底”。 (一综合防治措施 特别强调父母及看护人参与的重要性。利用各种宣传形式,向群众广泛宣传科学育儿和佝偻病防治卫生知识,克服不良育儿习惯,指导家长参与自我保健。 (二系统管理

通过妇幼保健网对孕妇、新生儿、婴幼儿开展保健管理,定期随访并按计划进行佝偻病防治监测。 (三加强护理 指导家长做好儿童生活和卫生护理,定期进行预防接种,积极预防上呼吸道感染、肺炎、腹泻、贫血等急慢性疾病。合理喂养、平衡膳食、改变偏食等不良习惯对于预防佝偻病非常重要。 (四母亲孕期预防 孕妇应经常户外活动,进食富含钙、磷的食物。妊娠后期为秋冬季的妇女宜适当补充VitD 400~1000 U/d(10~25μg/d。如有条件,孕妇在妊娠后3个月应监测血25-(OHD浓度,如存在明显VitD缺乏,应补充VitD,维持25-(OHD水平达正常范围。使用VitAD制剂应避免VitA中毒,VitA摄入<1万U/d。 (四婴幼儿预防 1.户外活动:指导家长携带婴儿尽早户外活动,逐渐达1~2 h/d,尽量暴露婴儿身体部位如头面部、手足等。 2.VitD补充:婴儿(包括纯人乳喂养儿生后2周摄入VitD 400 U/d(10 μg/d至2岁。VitD 补充量应包括食物、日光照射、VitD制剂、VitD强化食品中的VitD含量。如婴儿每日摄入500 ml配方奶,可摄取VitD约200 U(5 μg,加之适当的户外活动(尤其是夏季户外活动较多时,可不必另外补充VitD制剂。 3.高危人群补充:早产儿、低出生体重儿、双胎儿生后即应补充VitD 800~1000 U/d(20~25μg/d, 3个月后改为400 U/d(10 μg/d。 二、诊断 (一VitD缺乏的高危因素

维生素D缺乏性佝偻病 概述 维生素D缺乏性佝偻病是常见的儿童营养缺乏症。由于缺乏维生素D,引起全身钙、磷代谢失常和以骨骼改变为主的一系列变化。严重者致骨骼畸形,影响小儿正常生长发育,并使机体抵抗力降低,免疫球蛋白减少,易并发各种感染,且使其病情加重,病程延长,应积极防治。 病因 1.日光照射不足。 2.维生素D及钙、磷摄入不足。 3.维生素D及钙、磷吸收障碍。 4.其它,如婴儿肝炎综合征,肝内胆道闭锁等。 症状 (一)精神神经症状:多汗、夜惊、好哭等。多汗与气候无关,由于汗液剌激,患儿经常摩擦枕部,形成枕秃或环形脱发。 (二)骨髂表现。 1、头部。 (1)颅骨软化:为佝偻病的早期表现,多见于3~6月婴儿。 (2)头颅畸形:“方颅”、“鞍状头”或“十字头” (3)前囟大,闭合迟,可迟至2-3岁才闭合。 (4)出牙晚,可延至1岁出牙,或3岁才出齐。严重者牙齿排列不齐,釉质发育不良。 2、胸部。 (1)肋骨患珠。 (2)胸廓畸形:鸡胸;漏斗胸。 3、四肢及脊柱。 (1)腕、踝部膨大,形成佝偻病“手镯”与“足镯”。 (2) 下肢畸形“O”形腿(膝内翻),或“X”形腿(膝外翻)。 (3)脊柱弯曲:可有脊柱侧弯或后凸畸形,严重者也可见骨盆畸形(髋外翻), 女性严重患儿成年后可因骨盆畸形而致难产。 (三)其它表现:抬头、坐、站、行走都较晚,关节松弛而有过伸现象,大 脑皮层功能异常,条件反射形成缓慢,语言发育落后。贫血。 检查 碱性磷酸酶在佝偻病病程中增高出现较早,而恢复最晚,。 佝偻病所致的异常表现测定血清中25(OH)D3或1,25(OH)2D3水平,其值在典型佝偻病几为零,在亚临床佝偻病也显著下降,而维生素D治疗后可显著回升,为敏感而可靠的生化指标。 X线改变以骨骼发育较快的长骨为明显,尤以尺桡骨远端及胫腓骨近端更为明显。 治疗 初期:维生素D5000~1万IU,口服,疗程一个月;不能口服者用VitD240万或D330万肌注,多数一次则可,少数需要者,一个月后可再注射一次。 激期:维生素D1~2万IU,口服,疗程一个月,不能口服者可肌注VitD240万或D330万IU,可根据病情注射2~3次,间隔1个月。并适当补充钙剂和维生素A、B、C等,若治疗3个月病情无缓解,应注意寻找原因,不应一味使用维生素D制剂,以免造成中毒。 恢复期:可使用“夏季晒太阳,冬季服AD”的办法,维生素D用量为10-25万IU,一次口服或肌注。 后遗症期:无需药物治疗,要注意加强体格锻炼,对骨骼畸形者采取主动或被动方法矫正,胸部畸形可作俯卧位抬头展胸运动;下肢畸形可作肌肉按摩(“O”形腿按摩外侧肌“X“形腿按摩内侧肌,增加肌张力以矫正畸形。 预防应从孕妇妊娠后期(7~9月)开始。对冬春妊娠或体弱多病之孕妇,可于妊娠7-9月给予维生素D10万UI~20万IU,一次或多次口服或肌注,同时服用钙剂。 又上村卫生室 2011年6月8日

【考点精讲】维生素D缺乏性佝偻病知识点+练习题 【考频指数】★★ 【考点精讲】 维生素D缺乏性佝偻病的概述、临床表现、诊断 一、概述 维生素D缺乏性佝偻病是婴儿时期常见的营养缺乏性疾患。是原卫生部规定的重点防治疾病之一。由于维生素D的不足,表现为钙磷代谢失常和骨样组织钙化不良。我国北方地区冬季时间长,日照时间短,寒冷季节户外活动少,故发病率较南方高。 二、临床表现 初期多表现为非特异性神经精神症状,以后逐渐出现骨改变。 (1)非特异性症状:多见于1岁以内的婴儿,如夜惊、多汗、烦躁不安、枕秃等。 (2)骨改变:如颅骨软化、方颅、肋串珠、肋缘外翻(郝氏沟)、手镯征、脚镯、鸡胸、O 形腿、X形腿、脊柱后突或侧突。因小儿身体各部分骨骼的生长随年龄而异,故在不同的年龄阶段有不同的骨骼改变,多在生长发育最快的部位发生,自上而下地由头部向胸部、四肢发展。 生化检查:早期血磷降低,激期血钙亦可降低,在整个活动期碱性磷酸酶活性均增高。血清25(OH)D3的降低反映了维生素D缺乏的状态。 X线检查:初期--干骺端临时钙化带模糊变薄,干骺端稍增宽。 活动期--临时钙化带模糊或消失,干骺端增宽,边缘不整,呈毛絮状或杯口状变形、骨骺线增宽。 恢复期--X线片上重现临时钙化带,干骺端仍稍增宽,继之临时钙化带致密增厚,骨干周围可见骨膜增生,逐渐恢复达正常形态。 三、诊断血清25-(OH)D3(正常值10~60μg/L)和1,25-(OH)2D3(正常值0.03~0.06μg/L)水平在佝偻病初期就已明显降低,为可靠的早期诊断指标。血生化与骨骼X线的检查为佝偻病诊断的"金标准"。 鉴别诊断:软骨营养不良:遗传性,出生即可出现症状。四肢短、头大、前额突出、腰椎前突、臀部后凸。短肢型矮小和骨骼X线作出诊断。 【进阶攻略】

维生素D缺乏性佝偻病诊断标准 一、佝偻病活动期: 1、内容 (1)主要体征:颅骨软化、乒乓颅、方颅、串珠、肋膈沟、鸡胸、漏斗胸、手镯、O形腿、X形腿。 (2)次要体征:枕秃、囟门增大、囟门晚闭。出牙迟缓、肋外翻、肌肉韧带松弛等。 (3)症状:夜惊、多汗、烦躁不安。 (4)病史:近1-2个月缺乏日照,又未补充维生素D 的婴儿,早产儿、双胎、低出生体重儿及人工 喂养儿,食欲不振或生长过快的婴幼儿。 2、依据: (1)有2项主要体征,同时有维生素D缺乏史和明显症状者 (2)有一项主要体征,和两项次要体征,同时有维生素D缺乏史和明显症状者 (3)有两项次要体征,同时有明显症状、维生素D 缺乏史和病史中其他条件者。(多汗、夜惊) 3、分度:再以体征的严重程度进行分度。 轻度:(Ⅰ°)轻度骨骼改变,如轻度颅骨软化; 中度:(Ⅱ°)明显骨骼改变;

重度:(Ⅲ°)严重骨骼畸形或功能障碍或表现病理性骨折等。 二、佝偻病恢复期: 曾有活动期佝偻病病史,经晒太阳或维生素D治疗后,症状好转或消失、体征减轻病情稳定者。 初诊时仅有两项主要骨骼改变、无症状、运动功能正常者。 三、佝偻病后遗症: 多见于两岁以上儿童,既往有佝偻病史现无症状,仅有明显骨骼改变者。 四、可疑佝偻病: 有症状、体征和诱因,但不具备上述条件者。 二、管理措施 (1)加强管理,指导家长做好各年龄期儿童保健、定期进行预防接种、预防上呼吸道感染、肺 炎、腹泻、贫血等急慢性疾病。 (2)2、合理喂养,平衡膳食,改变偏食、挑食等不良习惯,多进食含钙较高的食物。坚持每 天晒太阳1-2小时。 (3)生后15-20天投维生素D每天400单位预防。佝偻病的发生与不良的生活方式密切相关。完全可以通过科学育儿的综合措施预防和控制