电导率

- 格式:doc

- 大小:145.00 KB

- 文档页数:5

电导率的概念电导率是电学中一个重要的物理量,它是电流密度与电场强度之比,是描述物质导电性能的量度,通常用符号σ表示。

电导率是电学中的基本概念之一,它在电学中有着广泛的应用和重要的意义。

电导率的定义电导率是指单位面积内通过的电流与电场强度之比,也就是电流密度与电场强度的比值。

在国际单位制中,电导率的单位是西门子每米(S/m),表示为σ。

电导率的定义公式如下:σ = J / E其中,σ表示电导率,J表示单位面积内通过的电流,E表示单位面积内的电场强度。

电导率的性质电导率是物质导电性能的量度,它的大小与物质的导电能力密切相关。

一般来说,金属的电导率很高,而非金属的电导率则相对较低。

电导率与温度、材料的成分、组织结构等因素有关。

在相同的电场强度下,电导率越大,通过的电流就越大。

电导率越小,通过的电流就越小。

电导率的大小与物质的电阻率(电阻率是电阻和物质的长度、截面积之比)是互逆的。

即电导率越大,电阻率就越小,反之亦然。

电导率的应用电导率是电学中的一个重要物理量,它在电学中有着广泛的应用和重要的意义。

电导率的应用之一是在电阻器的设计和制造中。

电阻器的电阻值与电导率有关,电导率越大,电阻值就越小,反之亦然。

因此,在电阻器的设计和制造中,需要根据具体的要求来选择合适的材料和制造工艺,以达到所需的电导率和电阻值。

电导率还在电磁学中有着重要的应用。

电磁学研究的是电荷和电流的相互作用,电导率在电磁学中起着重要的作用。

例如,在电磁波传播中,电导率会影响电磁波的传播速度和传播方向。

电导率还在电化学中有着重要的应用。

在电化学中,电导率是一个重要的物理量,它与电解质的浓度、电荷数和电极间距等因素有关。

电导率的测量可以用于测定电解质的浓度和电荷数等参数。

总之,电导率是电学中的一个重要物理量,它在电学中有着广泛的应用和重要的意义。

在电阻器的设计和制造、电磁学和电化学等领域中,都需要用到电导率这一基本概念。

电导率是什么意思电导率是表示物质导电性能的物理量。

电导率越大,导电性就越好。

通常所说的电导率是指在恒定温度下纯水中的电导率。

电导率是导体材料对电流的阻碍作用。

在电学上,电导被定义为在温度 T、长度 l、横截面积 s 的条件下,当电流在单位时间内流过的电阻为1欧姆的任何导体的电流密度。

如果没有外力(例如电源)作用,导体中不会产生电流,也就不存在电导了。

可见,这里所说的“导”与电路图中的“导线”或“导电”完全是两回事情。

利用电导仪测定导体电导率的原理和方法。

分为标准溶液制备和电导仪的使用。

(1)用电导仪检验试样的制取:将已知量的试剂注入到烧杯中,并稀释至适宜浓度;(2)按电导计算公式,用溶解度为10^-4的盐酸溶液稀释试样;(3)进行实际操作,读取稳定数据,求出相应的电导值,即为样品的电导值。

1.直流电压下测定金属的电导率首先,测量被测金属的电导率一般要经过三个步骤。

第一步,电极的制备。

电极的选择非常重要,它关系到最终测得的结果。

根据金属特性的不同,要用到不同类型的电极。

通常需要做一些化学处理才能达到比较满意的效果。

其次,将金属浸泡于液态金属中。

一种比较简便易行的方法是用一个盛放被测液态金属的耐腐蚀容器代替一个普通的电极电解池。

但更常用的是用自动平衡电解槽来完成。

最后,在溶液中加入合适的参考离子。

有时还要加入少许缓冲剂。

2.交流电压下测定金属的电导率其次,测量金属电导率的一般步骤如下。

第二步,电极的制备。

根据电极的不同功能可以采用各种形状的电极,如在工业上常用的电极叫电极板。

由于电极材料的极性不同,很多电极都带有标志,在使用前必须确认所用的电极是否正确。

第三步,将金属片或薄膜放置在某个电场中。

因此,不同的金属具有不同的导电机理,金属导电是靠金属中自由移动的自由电子和离子之间的相互作用,而无需外界电场。

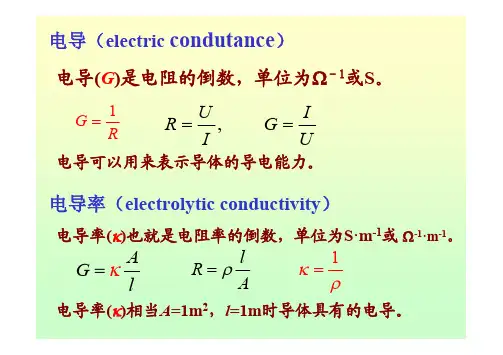

一、电导率电导率(total dissolved solids,简写为T.D.S):水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。

电导率是物体传导电流的能力。

电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。

根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。

电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。

因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm 来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。

单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。

=ρl=l/σ(1)定义或解释电阻率的倒数为电导率。

σ=1/ρ(2)单位:在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米。

(3)说明电导率的物理意义是表示物质导电的性能。

电导率越大则导电性能越强,反之越小。

二、电导率仪和电阻率仪之间的单位换算1.电导率仪就是电阻率的倒数是电导率,单位是西门子/m,1西门子=1/Ω电导的单位用姆欧又称西门子。

用S表示,由于S单位太大。

常采用毫西门子1uS/cm=0.001mS/cm ;1000uS/cm=1mS/cm2.电阻率仪的单位是Ω.cm,即欧姆厘米。

水的电导率和电阻率之间的测量方法1.水的电阻率是指某一温度下,边长为1cm正方体的相对两侧间的电阻,单位为Ω.cm或MΩ.cm。

电导率为电阻率的倒数,单位为S/cm(或μs/cm)。

水的电阻率(或电导率)反映了水中含盐量的多少。

是水的纯度的一个重要指标,水的纯度越高,含盐量越低,水的电阻率越大(电导率越小)。

2.水的电阻率(或电导率)受水的纯度、温度及测量中各种因素的影响,纯水电阻率(或电导率)的测量是选择动态测量方式,并采用温度补偿的方法将测量值换算成25℃的电阻率,以便于进行计量和比较。

电导率常用单位-概述说明以及解释1.引言1.1 概述电导率是描述物质导电性能的重要指标,用来衡量物质导电能力的大小。

电导率常用单位的研究是电导率研究的基础,具有重要的理论意义和实际应用价值。

在电导率的研究中,我们首先需要明确电导率的定义及其计量单位。

电导率指的是单位长度、单位横截面积的物质所具有的电导能力,通常用字母σ表示,单位为西门子每米(S/m)。

电导率的计量单位的选择非常重要,它需要满足方便理解和使用,能够准确表达物质导电性能的大小。

常用的电导率单位包括西门子每米(S/m)、毫西门子每米(mS/m)和微西门子每米(μS/m)等。

这些单位的选择要根据实际需要进行合理的转换和使用。

对于电导率常用单位的研究对于推动电导率相关研究和应用具有重要作用。

首先,通过研究常用单位,可以提高对电导率的认识和理解,为进一步研究电导率提供基础。

其次,常用单位的使用和转换是电导率实际应用中的关键问题,研究常用单位有助于提高电导率的测量和表达的准确性和精度。

此外,电导率常用单位的研究还可以拓宽电导率的应用范围,促进电导率在电子、材料等领域的应用和发展。

综上所述,电导率常用单位的研究具有重要的理论和实际意义。

通过对电导率常用单位的深入研究,可以提高对电导率的认识和理解,促进电导率相关领域的研究和应用的发展。

对于电导率常用单位的研究和应用前景的展望,我们将在后续的章节中进行进一步的讨论和探索。

文章结构是指文章各部分组成的顺序和内容安排。

一个良好的文章结构能够使读者更清晰地理解文章的内容和逻辑关系。

本文主要介绍了电导率常用单位,文章结构如下:1. 引言:1.1 概述:介绍电导率的基本概念和重要性,引发读者对电导率单位的关注。

1.2 文章结构:简要说明本文的结构和各章节的内容,为读者提供一个整体的框架。

1.3 目的:阐述撰写本文的目的,指出文章对电导率单位的研究和应用的意义。

2. 正文:2.1 电导率的定义:详细解释电导率的定义和含义,介绍电导率与电阻之间的关系。

电导率及其单位

电导率是描述物质导电能力的物理量,通常用sigma(σ)表示,单位是西门子每米(S/m)或者毫西每厘米(mS/cm)。

所谓电导率,指的是一个物体或物质中的电子或离子运动所导致的电流强度与电场强度之比值。

也即是,电导率代表的是单位面积内,由一单位电压引起的电流强度。

关于电导率的概念,其实任何物质都具备一定程度的导电性。

这是由于物质中存在能够带电的质子、电子等离子体,而这些离子体在外部电场作用下会发生电流运动。

但是,不同物质之间的电导率程度各异,导电能力也不尽相同。

在不同温度、两种不同物质之间,进行电场强度相同的条件下进行导电实验,测得的所需电压和流过的电流强度也各不相同。

由此可见,对于不同种类的物质,其电导率也是不同的。

通常而言,电导率高的物质能够将电流更易于传递,而电导率低的物质在传递电流时会有比较大的耗散。

这也是为什么很多电器元件中会使用金属、半导体等高导电材料的原因。

目前,电导率广泛应用于生物医学、物质科学以及电子工程等研究领域。

比如,电导率可以用来研究人体各个器官组织的生理状况,可以测量金属、半导体甚至空气中的导电性等,也可以进行电阻计算等电子工程设计中的常见问题。

总之,电导率是物质中一个十分重要的物理量,其影响范围广泛、应用面非常广泛。

同时,人们对于电导率的研究也在不断地深入推进中,相信在未来还会有更多的应用领域得到广泛的开发和应用。

电导率公式

电导率公式是一种用来计算物质的电导率的公式。

1、定义:电导率(Conductivity)是指质量电流关于有效电压的比值(电压流来源于两个相对电位上的电荷压力差),它是物质特性的重要参数,它表示物质受到一定电压推动力下,所传输的电流量。

它单位是每体积测得的Siemen/Meter (S/m),另一种常用单位是MS/cm。

2、计算公式:电导率表达式为Ω -1 cm -1=A/v,其中A表示在一定方向电压作用下,通过一定单位面积的单位长度管中的电流强度,v为管的电压。

3、电导率的定义:电导率的定义表示的是物质的电导性能,是一种通过把物质的电荷当作一体来考虑,而表示其传导特性,以S/m来表示的措施,它是以每立方米的导电性来表示。

4、测定电导率:电导率可以通过测定电流和电压关系来测定,一般来讲,用电阻表和橡皮筋电池测量出来的结果比较准确,同时这也是测定电导率最常用的方法。

5、电导率的应用:电导率具有广泛的应用,它可以用来判定物质的电导率,从而可以对物质的性质进行研究,同时也可以用来检测液体的浓度、检验食品的新鲜度等;另外,还可以评价线路或电器的质量、判断汽车发动机机件的正常工作状态等。

6、电导率公式:通常用如下公式来计算电导率:

电导率Ω-1cm-1=电流强度A/有效电压V

由此可见,电导率公式可以用来测定物质的电导性能,并可以通过测量电流和电压的关系之间的关系来测量出电导率,同时也有广泛的应用领域。

电导率的定义1. 引言电导率是描述材料导电性能的一个重要物理量。

它可以用来量化材料的导电程度,衡量材料中电荷的传导能力。

电导率广泛应用于各个领域,包括电子工程、物理学、化学以及生物学等。

本文将深入探讨电导率的定义、计算公式、测量方法以及其在各个领域的应用。

2. 电导率的定义电导率是指单位长度和横截面积的材料中,通过的电流与施加的电场强度之间的比值。

一般用符号σ表示,其定义可以表示为:σ=I A⋅E其中,σ为电导率,I为通过材料横截面的电流,A为横截面积,E为施加在材料上的电场强度。

电导率的SI单位为西门子/米(S/m)。

3. 电导率的计算公式对于一维线型导体,电导率可以通过以下公式计算:σ=I L⋅ΔV其中,I为通过导体的电流,L为导体的长度,ΔV为导体两端的电压差。

对于二维材料,如薄膜或片材,电导率的计算公式稍有不同。

可以使用以下公式:σ=I W⋅ΔV其中,I为通过材料的电流,W为材料的宽度,ΔV为材料两端的电压差。

对于三维材料,电导率的计算公式如下:σ=I A⋅ΔV其中,I为通过材料的电流,A为材料的横截面积,ΔV为材料两端的电压差。

4. 电导率的测量方法测量电导率的方法主要包括直流法和交流法。

4.1 直流法直流法是一种常用的测量电导率的方法。

该方法通过施加一个稳定的直流电压差,然后测量通过样品的电流,从而计算电导率。

具体的测量步骤如下: 1. 准备样品,并保证样品表面的清洁。

2. 通过样品施加一个稳定的直流电压差。

3. 测量通过样品的电流。

4. 根据样品尺寸计算电导率。

直流法测量电导率的优点是测量简单快速,适用于不同类型的材料。

但该方法只适用于稳态的电导率测量。

4.2 交流法交流法是另一种常用的测量电导率的方法。

该方法通过施加一个交变电场,测量交变电压和通过样品的交变电流,从而计算电导率。

具体的测量步骤如下: 1. 准备样品,并保证样品表面的清洁。

2. 通过样品施加一个交变电场。

3. 测量通过样品的交变电流和交变电压。

c5191电导率电导率是指物质对电流的导电能力的度量。

它是描述物质导电性能的一个重要物理量,可以用来衡量物质中自由电荷的运动能力。

在化学、物理、生物等领域中,电导率常常与物质的组成、浓度、温度等因素密切相关。

本文将介绍电导率的基本概念、计算方法以及相关应用。

1. 电导率的基本概念电导率(conductivity)是指单位长度、单位横截面积的物质导体中通过的总电流与电压之比。

它的单位是奥姆每米(ohm/m),表示为σ。

电导率可以通过下式计算:σ = I / (A × l)其中,σ表示电导率,I表示电流,A表示横截面积,l表示导体的长度。

2. 电导率的计算方法电导率的计算可以根据物质的电阻率(ρ)来进行。

电阻率是电导率的倒数,即:ρ = 1 / σ常见的物质的电阻率范围很大,从非导体(如橡胶、木材)的10^12 Ω·m,到导体(如银、铜)的10^-8 Ω·m。

对于复杂的物质,可以采用电化学方法或四电极法来测定精确的电导率。

3. 电导率与电阻之间的关系电导率与电阻是密切相关的物理量。

它们之间的关系可以通过欧姆定律来描述。

欧姆定律的数学表达式为:R = ρ × (l / A)其中,R表示电阻,ρ表示电阻率,l表示导体的长度,A表示横截面积。

4. 影响电导率的因素电导率的数值取决于物质的组成、浓度、温度等因素。

一般来说,电导率随着温度的升高而增加,因为温度升高会导致物质内部更多的自由电荷运动。

此外,电导率还受到物质的离子浓度、溶剂性质以及杂质的影响。

5. 电导率的应用电导率在实际应用中有着广泛的用途。

在化学实验中,可以通过测定电导率来确定溶液中离子的浓度。

在环境监测中,电导率可以用来监测水质的纯度和污染程度。

在工业生产中,电导率可以用来检测液体或气体中的杂质。

在生物学领域中,电导率可以用来研究细胞膜的通透性和离子通道的功能。

总结起来,电导率是描述物质导电能力的物理量,通过衡量物质中自由电荷的运动能力来进行计算。

电导率的符号

电导率的符号

电导率 (electrical conductivity),符号σ,又称电性,是衡量物质对电流的传播特性的量,它用来表示导电材料的电流穿过物质中的耗散度,是一种物理性质。

电导率的单位是S/m,它可以衡量液体、固体、气体等物质对电流的传输性能,从而构成对其放电特性的介电参数。

电导率符号:σ

通常,在微观层面上,可以使用以下公式来定义电导率:

σ=(电流密度) /(电势差)

在宏观层面,电导率可以用以下公式来表示:

σ=I / (单位面积处的电势差) (A/Vm)

电导率可以从金属的角度来研究,其放射的电磁波的强度取决于电导率,金属的电导率很大,但非金属的电导率较低,所以非金属材料辐射的电磁波强度较低。

- 1 -。

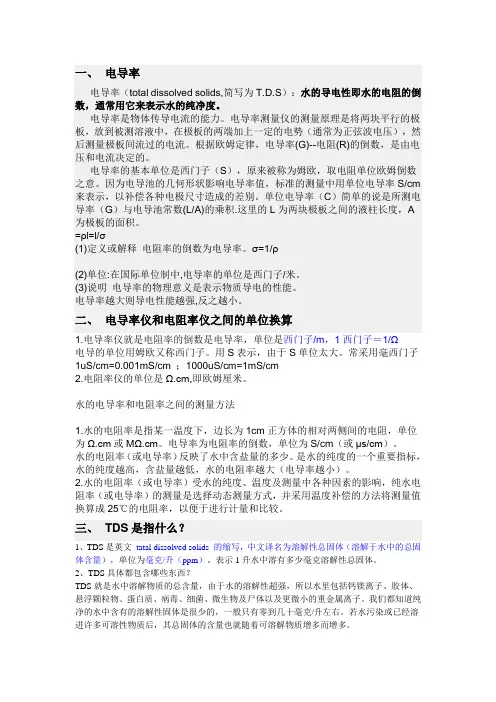

图9—3 电导率与浓度的关系某一温度下,几种电解质水溶液的电导率与其浓度的关系如图9—3所示。

由图可知,在相同浓度下,强电解质(HCl,KOH等)具有较大的电导率,而弱电解质(HA C)的电导率却小得多。

该图的另一个特点是有很多曲线出现极大值。

这表示浓度从两个相反的方向影响电导率。

由(9—15)式可知:电解质溶液的电导来源于离子的电迁移,溶液中离子数目增多(N±增大)可使电导率增大;当浓度增大到一定值时,离子数目虽然增多,但离子之间相互作用力加强,U±减小使电迁移速率降低,故浓度太大时,电导率反而减小。

三摩尔电导率1定义体积一定的电解质溶液中正,负离子的数目与溶液浓度有关,即带电粒子的数量随浓度而变化,这使电解质溶液表征其导电能力的物理量必须考虑浓度的影响。

为了对不同浓度、不同类型电解质的导电能力进行比较,引入一个新的量——摩尔电导率(molar conductivity),用符号表示。

定义摩尔电导率为电导率除以物质的量浓度,即(9—17) 如果电解质的物质的量浓度 c 单位为mol m-3 , 电导率的单位为S m-1,则摩尔电导率的单位为S m2mol-1。

由于电导率是两个平行电极距离为1m 时,1m3 溶液的电导,因此将含有1mol 电解质的溶液放在相距为1m的两平行电极板之间,所测得的电导即为该电解质溶液的摩尔电导率。

应该指出,使用摩尔电导率比较不同电解质的导电性能,只有组成的基本单元带有相同电量时才有意义。

为此,规定组成电解质的基本单位所含的电量与一个质子(或电子)的电量相等,所以对于电解质NaCl , CuSO4 , AlCl3,其溶液的摩尔电导率分别是(NaCl),(CuSO4 ), (AlCl3) (9—18)2 摩尔电导率与浓度的关系强电解质溶液和弱电解质溶液的摩尔电导率都是随溶液浓度的增大而减小,但原因有所不同。

强电解质溶液虽然全部电离,但浓度增大时离子间的相互作用加强,从而使电导减小;而对弱电解质来说,溶液浓度增大时,电离度减小,因而导致电导下降。

Kohlrausch (柯尔拉乌希)从大量电导实验中观察到稀溶液中摩尔电导率可以很好地服从下述经验关系:= (9—19)表示某电解质溶液在无限稀释时的摩尔电导率或称极限摩尔电导率,其值很容易从作图法求得:将对作图,外推到浓度为零时所获得的摩尔电导率即是;β是经验常数,是~直线的斜率。

Kohlrausch 经验公式来自实验,但它也可以从强电解质溶液理论推导出来,β的数值也可以从理论上计算出来。

四离子独立运动定律/(10-4Sm2mol-1)离子彼此独立运动,互不影响。

因在无限稀释的溶液中每个离子的导电能力不受其它离子的影响,故可认为电解质的摩尔电导率为正、负离子的摩尔电导率之和。

若以表示无限稀释时电解质的摩尔电导率则对1-1型电解质而言,有下列关系:= + (9—20)式中和分别是正、负离子在无限稀释时摩尔电导率的极限值,简称离子电导率。

此式称为Kohlrausch离子独立运动定律。

离子独立运动定律表明在无限稀释时,所有电解质全部电离,而且离子间一切相互作用力均可忽略。

因此,离子在一定电场作用下的迁移速率只取决于离子的本性而与共存的其它离子的性质无关。

根据离子独立运动定律,就可以从相关的强电解质的来计算某弱电解质的。

〖例9—2〗已知298.2K时,KCl、NaAc、NaCl的极限摩尔电导率/(S m2 mol-1)分别为426.15×10-4 ,91.01×10-4 ,126.46×10-4 ,试计算HAc 的。

解 (HAc) =(H+) +(Ac-) ;(HCl) = (H+) +(Cl-)(NaAc) =(Na+) +(Ac-) ;(NaCl) = (Na+) +(Cl-)故 (HAc) =(HCl) +(NaAc) -(NaCl) = (426.15+91.01-126.46)×10-4=390.70×10-4 S m2mol-1若能得知无限稀释时各种离子的摩尔电导率之值,则可根据(9—20)式计算无限稀释时任何电解质的摩尔电导率。

一些离子的离子电导率数据列于表9—3/ (S m五电导的测定及应用1 电导的测定方法测量电解质溶液的电阻时不能用直流电源,因为直流电通过电解质溶液时由于电解作用改变了电解质溶液的浓度和性质。

一般采用Wheatstone(惠斯顿)交流电桥法测定电解质溶液的电阻。

实际测定时把待测溶液放入电导池中,接入图9—4所示交流电桥。

图中的G 为交流电源,交流电源的频率一般采用1000Hz ,电流方向的迅速变化可以消除电极的极化作用。

R x 是电导池中待测溶液的未知电阻,R 1、R 2为已知的标准电阻,R 3为可调的电阻器。

而B 为检零装置,C 为用以抵消电导池电容的可变电容器。

测定时,接通电源,选择一定的电阻R 3,移动接触点b ,直至a,b 间的电流近于零,这时电桥处于平衡。

于是R x / R 3 = R 2 / R 1 (9—21)可从上式求出电阻R x 值,G = 1/R x 便是待测电解质溶液的电导 。

图9—4 交流电桥法测量溶液电阻2 电导率的测定 根据 (9—14)式电解质溶液的电导率为= G ( l /A s ) (9—22) 从上式可知,欲从测得的R x 值计算,进而计算Λm 值,必须知道电导池常数(l /A s ) 。

两极间距离 l 和电极面积 A s 直接测量是极不精确的,精确的方法是先标定该电导池的池常数。

选用一种电导率精确已知的标准溶液(通常用一定浓度的KCl 溶液,其电导率数据列于表9—3中)放入该电导池中,测定电解质溶液的电导。

然后按式(9—21)求算电导池常数(l /A s )的值。

再把待测溶液置于该电导池中测定电导,按公式(9—21)计算溶液的电导率。

在电解质溶液浓度 c 已知的情况下可以进一步按(9—17)计算该电解质溶液的摩尔电导率Λm 。

/ (S m -1) 〖例9—3〗 用同一个电导池在298.2 K 时测得标准的 0.01 mol dm -3 KCl 溶液的电阻为1064Ω,0.01mol dm -3 HAc 的电阻为 9256Ω,试求此醋酸溶液的摩尔电导率。

解 查表可知298.2K ,0.01mol dm -3 KCl 的 = 0.149 S m -1,则该电导池常数( l / A S ) = R = 0.149×1064 = 150 m -1对于0.01mol dm -3 HAc 溶液的电导率为=( l / A S ) (1/R )=150×(1/9259) = 0.0162 S m -1摩尔电导率为(HAc) = (/ c ) = 0.0162 / (0.01×103) = 0.00162 S m 2 mol -13 电导测定的应用 通过溶液电导测定来了解物质性质的方法被称为电导法。

电导法因方便、准确而得到广泛应用,下面仅介绍该方法在弱电解质电离常数及难溶盐溶解度测定中的应用。

(1)弱电解质电离度及电离常数测定 (以HAc 为例) 由于弱电解质电离度()小,所以溶液中离子浓度很低 。

此时,离子的电迁移率基本不随浓度变化,即可认为:(HAc )=〔(H +) +(Ac -)〕所以弱电解质HAc 的电离度 = /对稀HAc 溶液(浓度为c ) ,假定HAc 、H + 、Ac - 的活度因子均为1,那么电离平衡常数=由上式可以得到Ostwald(奥斯瓦尔德)稀释定律的另一表达形式:通过测定不同浓度HAc溶液的电导率,求出相应的摩尔电导率。

以对作图,从直线的斜率和截距可以求出及。

(2)难溶盐溶解度测定(以AgCl为例)作为强电解质的难溶盐因溶解度很小,其饱和溶液中离子浓度极低。

因此,可以认为≈,这时饱和溶液的浓度需要注意的是,实际测出的是难溶盐溶液的电导率,而(难溶盐)=(难溶盐溶液)-(H2O)§9.2 电解质的活度和活度因子一电解质溶液理论简介电解质溶液理论最早是1887年Arrhenius提出的电离学说,该理论认为在水溶液中溶质可分为非电解质和电解质;电解质的分子在水中可以解离成带电离子;根据解离度可以区分强弱电解质等。

这些概念在当时是全新的,但是随着对晶体结构的深入研究,业已证明许多盐类(例如NaCl晶体)在固态时已呈离子晶体,不存在分子、离子之间的电离平衡。

同时,电离学说也没有考虑溶液中离子之间、离子和溶剂之间的相互作用、溶剂本性对于溶液性质的影响等,这些都说明电离学说具有很大的局限性。

1923年E.Hükel(休克尔)根据大量事实提出了强电解质溶液中的离子互吸理论。

该理论认为强电解质在水溶液中是完全电离的,由于离子浓度大,因而离子间的库仑引力影响溶液的性质,并且认为强电解质溶液对理想溶液的偏差完全是由于离子间的库仑作用力所引起的。

1927年Onsager(翁萨格)发展了Debye(德拜)—Hükel理论,把它推广到不可逆过程,称为Onsager电导理论。

用此理论满意地解释了Kohlrausch关于强电解质溶液的Λm与的线性关系。

此后在强电解质溶液领域虽然也提出了不少理论,但这些理论多是在Debye (Hükel)—Onsager理论基础上的改进和发展。

如1955年Dennison(邓尼松)和Ramsey(拉姆西)、1956年Gilkesen(杰克逊)1958年Fuoss(伏奥斯),1959年Stokes(斯托克斯)、Robinsen(罗宾逊)等人的离子缔合理论和离子水化理论等等。

近年来经过许多人的努力,在高浓度电解质溶液的理论研究方面取得不少成果,其中最出色的是Pitzar(匹查)的工作。

1973年开始,Pitzar根据统计热力学原理发展了Debye—Hükel理论,得出的结果可用在6 mol dm-3高浓度的电解质溶液中。

1 Debye—Hükel离子互吸理论 对很稀的强电解质溶液P.Debye,E.Hükel提出了下面五点基本假设和离子氛(ionic atomsphere)的概念。

五点基本假设是:①任何浓度的电解质溶液中电解质都是完全离解的(这一假设限于非缔合式电解质溶液)。

②离子是带电的小圆球,电荷不会极化,离子电场是球形对称的。

③在离子间的相互作用力中,只有库仑力起主要作用,其它分子间的力可忽略不计。

④离子间的相互吸引能小于热运动能。

⑤溶液的介电常数和纯溶剂的介电常数无区别。