约束条件下的中国农业剩余劳动力转移与城乡收入差距研究

- 格式:pdf

- 大小:2.63 MB

- 文档页数:84

中国农村剩余劳动力转移的成本收益问题研究的开题报告1.研究背景随着中国农村经济的发展和城市化进程的推进,越来越多的农村劳动力在城市寻找更好的就业机会。

这些农村劳动力的转移促进了城市的经济发展,但同时也存在着一些问题,如农村地区人口减少、城市化进程加速等。

同时,农村剩余劳动力转移也存在着一些成本和收益问题,如劳动力成本、依赖城市寻找更好的就业机会的风险等。

因此,研究中国农村剩余劳动力转移的成本收益问题,对于了解当前中国农村经济发展的现状和问题具有重要意义。

2.问题说明本研究的问题是:中国农村剩余劳动力转移的成本收益问题。

本问题包括以下方面:(1)转移人口成本:包括劳动力成本、生活成本、医疗保险等社会福利成本等方面。

(2)转移风险:包括职业风险、健康风险、社会风险等方面。

(3)转移效益:包括就业机会的增加、收入水平的提高、农村基础设施建设等方面。

3.研究目的本研究的目的是探讨中国农村剩余劳动力转移的成本收益问题,包括对劳动力成本、风险和效益的分析和研究,从而找出问题所在,提出解决方案,推动中国农村经济的发展。

4.研究方法本研究主要采用文献综述和实证研究方法。

通过对相关文献和数据的检索和分析,了解中国农村剩余劳动力转移的现状和问题;通过实证研究,采用问卷调查、访谈等方式,从农村剩余劳动力、城市用工单位等多个角度来分析转移的成本收益问题。

5.预期成果预计本研究将从以下方面得到成果:(1)系统掌握中国农村剩余劳动力转移的现状和问题,分析转移的成本和风险,评估转移的效益。

(2)提出解决农村剩余劳动力转移问题的建议和对策,为中国农村经济的进一步发展提供参考和指导。

(3)撰写一篇规范、完整、具有较高学术价值的论文,为有关研究和教学提供参考和借鉴。

城乡收入差距问题研究摘要:本文指出了形成此差距的几项主要原因,总结出调整农村经济结构,加快农村城镇化,加大财政支持力度,改革教育体制等缩小城乡收入差距的对策。

关键词:城乡收入差距原因对策一、城乡居民收入差距的现状自1978年改革开放以来,我国的经济发展速度空前,城乡居民的收入迅速增加,城镇居民人均可支配收入从1978年的343.4元增加到2001年的6860元。

农民人均纯收入从1978年的133.6元发展到2001年的2366元。

但我国城乡居民收入差距比率从1985年起则一直呈迅速上升势头,城乡收入比率由1985年的1.72倍,扩大到1990年的2.02倍,1995年的2.47倍,1999年达到了2.65倍。

从国际上看,人均收入1000美元以下的发展中国家,通常城乡差距是2倍,我国大大高于这一比例,显得城乡差距悬殊过大。

2003年初召开的十届人代会上,朱镕基在《政府工作报告》中指出,2002年城镇居民家庭人均可支配收入为7703元,农村居民家庭人均可支配收入为2476元,从这两个数字也可反映城乡居民显性收入差距很大。

城乡差距是我国面临的一个重大现实问题,直接或间接关系到我国政治和社会稳定及经济的发展。

农民是我国社会的主体,约占70%,人口达9亿多,没有农村的稳定就没有全国的稳定,没有农民的小康就没有全国的小康,没有农业的现代化就没有整个国民经济的现代化。

缩小城乡差距,不仅是新阶段农业发展的要求,而且对于扩大内需,促进国民经济发展,调动农民积极性都具有重大意义。

二、城乡收入差距产生的原因1、城乡不同的分配制度促使城乡收入差距的形成实施家庭联产承包责任制后,农民作为经济主体直接面向市场,在自己筹措生产成本、自主经营的同时还要自负盈亏,导致其收入极不稳定。

而城市采取的是“职工劳动贡献—企业效益—职工收入”的分配形式,职工的收入不是根据其劳动贡献而是根据企业效益来分配。

这样,在国有企业中,由于企业背后有财政做支撑,其对职工的分配要大于他们对企业的贡献,由此造成的亏空则由财政来处理。

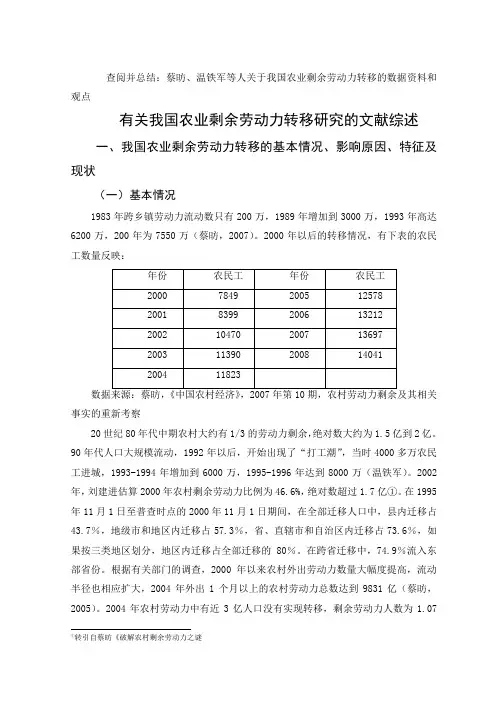

查阅并总结:蔡昉、温铁军等人关于我国农业剩余劳动力转移的数据资料和观点有关我国农业剩余劳动力转移研究的文献综述一、我国农业剩余劳动力转移的基本情况、影响原因、特征及现状(一)基本情况1983年跨乡镇劳动力流动数只有200万,1989年增加到3000万,1993年高达6200万,200年为7550万(蔡昉,2007)。

2000年以后的转移情况,有下表的农民工数量反映:事实的重新考察20世纪80年代中期农村大约有1/3的劳动力剩余,绝对数大约为1.5亿到2亿。

90年代人口大规模流动,1992年以后,开始出现了“打工潮”,当时4000多万农民工进城,1993-1994年增加到6000万,1995-1996年达到8000万(温铁军)。

2002年,刘建进估算2000年农村剩余劳动力比例为46.6%,绝对数超过1.7亿①。

在1995年11月1日至普查时点的2000年11月1日期间,在全部迁移人口中,县内迁移占43.7%,地级市和地区内迁移占57.3%,省、直辖市和自治区内迁移占73.6%,如果按三类地区划分,地区内迁移占全部迁移的80%。

在跨省迁移中,74.9%流入东部省份。

根据有关部门的调查,2000年以来农村外出劳动力数量大幅度提高,流动半径也相应扩大,2004年外出1个月以上的农村劳动力总数达到9831亿(蔡昉,2005)。

2004年农村劳动力中有近3亿人口没有实现转移,剩余劳动力人数为1.07①转引自蔡昉《破解农村剩余劳动力之谜亿。

剩余劳动力的比例是23.5%,不到农村全部劳动力的1/4(蔡昉,2007)。

(二)影响原因1.影响我过现阶段农村剩余劳动力转移的根本原因是经济发展城镇化进程的加快造成的城乡居民收入差距,以及预期收入差距(李荐、张广文,2010)。

这是托达罗模型已经论述过的。

2.国家统计局农调总队通过回归分析,影响农村剩余劳动力的转移的第一位因素是地区间人均工资水平的差异,第二位的因素是私营企业户数(2002)。

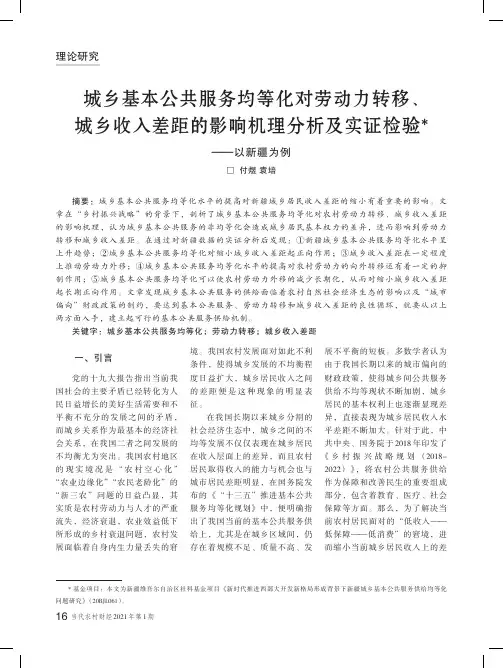

一、引言党的十九大报告指出当前我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,而城乡关系作为最基本的经济社会关系,在我国二者之间发展的不均衡尤为突出。

我国农村地区的现实境况是“农村空心化”“农业边缘化”“农民老龄化”的“新三农”问题的日益凸显,其实质是农村劳动力与人才的严重流失,经济衰退,农业效益低下所形成的乡村衰退问题,农村发展面临着自身内生力量丢失的窘境。

我国农村发展面对如此不利条件,使得城乡发展的不均衡程度日益扩大,城乡居民收入之间的差距便是这种现象的明显表征。

在我国长期以来城乡分割的社会经济生态中,城乡之间的不均等发展不仅仅表现在城乡居民在收入层面上的差异,而且农村居民取得收入的能力与机会也与城市居民差距明显,在国务院发布的《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》中,便明确指出了我国当前的基本公共服务供给上,尤其是在城乡区域间,仍存在着规模不足、质量不高、发展不平衡的短板。

多数学者认为由于我国长期以来的城市偏向的财政政策,使得城乡间公共服务供给不均等现状不断加剧,城乡居民的基本权利上也逐渐显现差异,直接表现为城乡居民收入水平差距不断加大。

针对于此,中共中央、国务院于2018年印发了《乡村振兴战略规划(2018-2022)》,将农村公共服务供给作为保障和改善民生的重要组成部分,包含着教育、医疗、社会保障等方面。

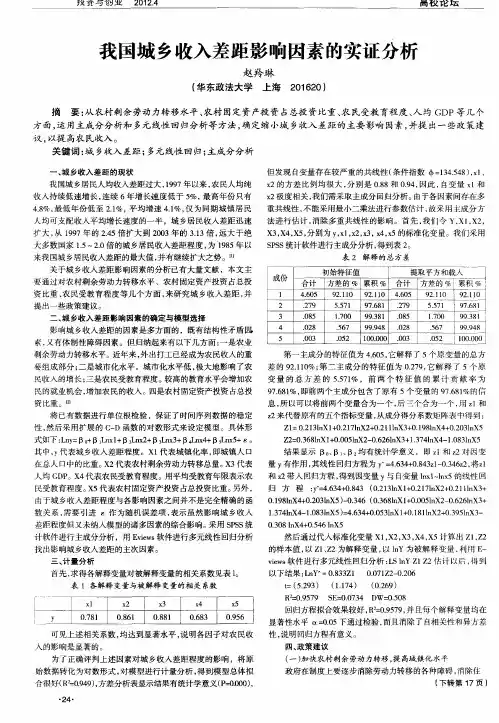

那么,为了解决当前农村居民面对的“低收入——低保障——低消费”的窘境,进而缩小当前城乡居民收入上的差城乡基本公共服务均等化对劳动力转移、城乡收入差距的影响机理分析及实证检验——以新疆为例付煜袁培摘要:城乡基本公共服务均等化水平的提高对新疆城乡居民收入差距的缩小有着重要的影响。

文章在“乡村振兴战略”的背景下,剖析了城乡基本公共服务均等化对农村劳动力转移、城乡收入差距的影响机理,认为城乡基本公共服务的非均等化会造成城乡居民基本权力的差异,进而影响到劳动力转移和城乡收入差距。

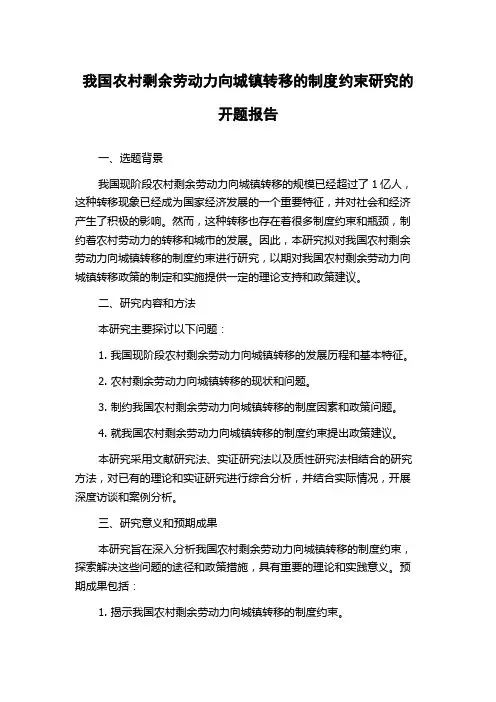

我国农村剩余劳动力向城镇转移的制度约束研究的开题报告一、选题背景我国现阶段农村剩余劳动力向城镇转移的规模已经超过了1亿人,这种转移现象已经成为国家经济发展的一个重要特征,并对社会和经济产生了积极的影响。

然而,这种转移也存在着很多制度约束和瓶颈,制约着农村劳动力的转移和城市的发展。

因此,本研究拟对我国农村剩余劳动力向城镇转移的制度约束进行研究,以期对我国农村剩余劳动力向城镇转移政策的制定和实施提供一定的理论支持和政策建议。

二、研究内容和方法本研究主要探讨以下问题:1. 我国现阶段农村剩余劳动力向城镇转移的发展历程和基本特征。

2. 农村剩余劳动力向城镇转移的现状和问题。

3. 制约我国农村剩余劳动力向城镇转移的制度因素和政策问题。

4. 就我国农村剩余劳动力向城镇转移的制度约束提出政策建议。

本研究采用文献研究法、实证研究法以及质性研究法相结合的研究方法,对已有的理论和实证研究进行综合分析,并结合实际情况,开展深度访谈和案例分析。

三、研究意义和预期成果本研究旨在深入分析我国农村剩余劳动力向城镇转移的制度约束,探索解决这些问题的途径和政策措施,具有重要的理论和实践意义。

预期成果包括:1. 揭示我国农村剩余劳动力向城镇转移的制度约束。

2. 提出解决农村剩余劳动力向城镇转移制度约束的政策建议。

3. 在对于国家农村政策的完善及健全奠定理论基础。

4. 为推进我国农村现代化进程提供一定的理论和政策指导。

四、论文大纲第一章绪论1.1 研究背景1.2 研究目的和意义1.3 国内外研究现状1.4 研究方法和框架第二章农村剩余劳动力向城镇转移的基本特征和现状2.1 农村剩余劳动力向城镇转移的基本特征2.2 农村剩余劳动力向城镇转移的现状和问题第三章制约我国农村剩余劳动力向城镇转移的制度因素3.1 农村户籍制度3.2 农村土地制度3.3 社会保障制度3.4 教育制度3.5 其他制度因素第四章城市化发展阻碍因素分析4.1 国家政策不明朗4.2 城市化带来的房价上涨4.3 医疗和教育资源的落差4.4 发展的不规范第五章对我国农村剩余劳动力向城镇转移的制度约束的政策建议5.1 改革农村户籍制度5.2 改革农村土地制度5.3 完善社会保障制度5.4 实现教育公平5.5 完善城市化发展政策第六章结论6.1 研究结论6.2 研究不足和进一步研究方向参考文献。

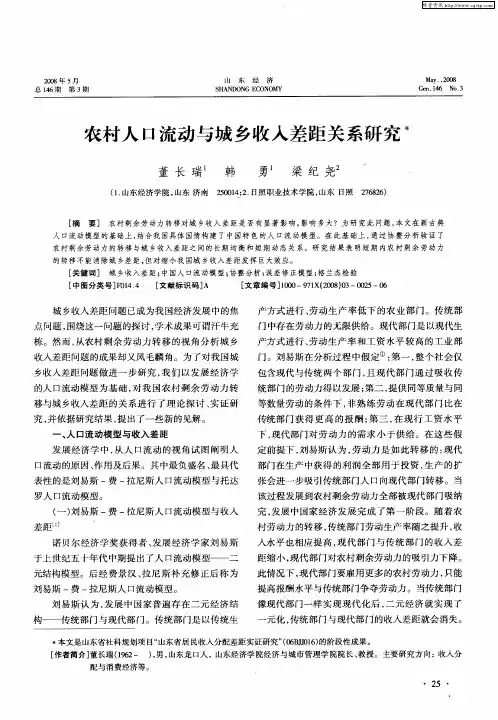

农村劳动力转移对城乡收入差距影响的空间计量研究万晓萌(中央财经大学中国公共财政与政策研究院,北京100081)[摘要]从农村劳动力转移的空间溢出视角,分析了对我国城乡收入差距的影响。

基于地理距离的空间权重矩阵,利用广义空间面板模型,选择我国1990-2013年的省际面板数据进行了实证检验。

研究发现,农村劳动力转移不仅能够直接缩小城乡收入差距,还可以通过空间溢出效应间接影响“相邻”地区城乡居民收入,说明劳动力转移对于改善城乡居民收入差距的作用在经济意义上是显著的。

但是,从产业角度来说,由于第二产业比重过高,吸纳劳动力相对较少,第一、二产业比较劳动生产率差距过大,造成农村劳动力不能有效转移,城乡收入差距扩大。

要通过加快户籍制度改革、提高农村劳动力自身技能、加强省际间经济合作、完善劳动力市场等措施,有效助力农村劳动力有效转移,实现缩小城乡收入差距的目的。

[关键词]城乡收入差距;农村劳动力转移;空间溢出效应[中图分类号]F276[文献标识码]A[文章编号]1007-9556(2016)03-0022-10A Spatial Econometric Analysis of Rural Labor Transfer on Urban-rural Income DisparityWANXiao-Meng(ChinaAcademyofPublicFinanceandPublicPolicy,CentralUniversityofFinanceandEconomics,Beijing100081,China)Abstract:ThisstudytakesaperspectivefromLabortransferspatialspillovertoexaminethecausesfortherisinginequalityinru-ral-urbanincome.Thisstudyredefinesthespatialweightmatrixbasedongeographicaldistancefactor,employsthegeneralspatialpanelmodelandusestheprovincialpaneldatain1990-2013totestthetheoreticalresults.TheresultsshowthatlabortransfercoulddirectlynarrowtheincomegapbetweenurbanandruralareasinChina,atthesametimeitcouldbeindirectlyaffectedtheincomegapbythespatialspillovereffect.Onthecontrary,thehighproportionandlowjobsofthesecondindustry,aswellastheexcessivegapofcomparativelaborproductivitybetweentheprimaryandthesecondindustry,bantheeffectivemigrationofrurallaborandinturnincreasestherural-urbanincomedisparity.Therewerelotsofworkstotransfertherurallaborpower,suchasacceleratingreformofthehouseholdregistrationsystem,improvingtheskillsoftherurallaborforce,strengtheningtheeconomiccooperationbetweenprovinces,perfectingthelabormarket.Onlythencanitachievethegoalofnarrowingthedeepgaponurban-ruralincomedisparity.Key Words:urban-ruralincomedisparity;rurallabortransfer;spatialspillover国民经济管理[收稿日期]2016-02-22[基金项目]财政部项目“地方政府债务风险管理国际经验”;海南省财政厅项目“我国基本公共服务均等化研究”[作者简介]万晓萌(1988-),女,河北衡水人,中央财经大学中国公共财政与政策研究院博士研究生,主要研究方向为财政学。

![[剩余劳动力,中国,农村]论中国农村剩余劳动力转移](https://uimg.taocdn.com/dd88de3e19e8b8f67c1cb9e1.webp)

论中国农村剩余劳动力转移以下是由我们总结的《论中国农村剩余劳动力转移》希望能帮你写出优秀的论文一个国家的劳动力就业规模是与该国家的经济发展水平和与之相适应的经济结构,与生产力发展相适应的生产关系的组合形式,与人口总量的变化相关联的。

本文从剩余劳动力及其转移的现状出发,探讨了造成我国农村劳动力过剩的原因,综合分析了我国的二元经济结构和经济发展水平对农村剩余劳动力的影响,通过对刘易斯劳动力流动模型的分析,探讨发展中国家的剩余劳动力流动规律以及针对相应的制约因素提出建议性的政策。

一、相关概念1、农业劳动力。

农业劳动力是指从事农业生产活动的人口所具有的劳动能力。

农业有广义、狭义之分:广义农业,是指农作物栽培业、林业、畜牧业、渔业、狩猎业、野生植物采集野等;狭义农业,是指种植业。

我们说的农业劳动力是指广义农业劳动力。

2、农业剩余劳动力。

农业剩余劳动力是个相对的概念,它随着生产力水平的变化而不断变化。

我们说的农业剩余劳动力,主要是指在目前生产力水平下超过生产需求量的农业劳动力。

3、农业剩余劳动力转移。

农业剩余劳动力的转移通常分为两类:一类是产业转移,即由农业向第二、第三产业转移;另一类是地区转移,包括某一地区的农业剩余劳动力向另一地区转移;由农村向城市郊区农业转移。

我们说的农业剩余劳动力的转移是针对产业来说,同一行业的地区之间流动,就地区来说是一种农业剩余劳动力的转移,但就全国来看,它并不属于行业之间的转移。

所以,就全国讲,农业剩余劳动力的转移是指剩余劳动力由农业向其他产业的移动过程。

一个剩余劳动者一旦转移到其他行业,就完成了这一任务,不称其为剩余农业劳动力了。

二、我国农村剩余劳动力的现状据统计,20世纪90年代初,我国农村剩余劳动力总数达1.5亿以上,2000年底达到1.8亿。

这种矛盾短期内还会更为突出:随着农业要素的不断投入,农业新技术的推广,农业劳动生产率会不断提高,对劳动力的需求量将不断减少,可耕地有限,而且有进一步减少的趋势,农业就业的余地越来越少;乡镇企业的发展在新的发展时期也遇到了结构性困难,其吸纳农村劳动力就业的能力明显减弱,乡镇企业吸纳就业的能力也明显下降;加入WTO后,短期内我国农产品不仅会面临国际市场的价格压力,使农民收入难以通过农业大幅度提高,而且进口农产品势必导致国内农产品的需求减少,造成农村剩余劳动力规模进一步扩大;我国是农业大国,农村人口基数大,据有关部门预测,未来10年全国农村每年还要新增劳动力600多万。

劳动力非农转移对城乡发展的实证研究摘要:经过30年改革开放,中国实现了工业化快速发展,农业部门对工业部门的劳动力供给进入到有限供给的新阶段。

但农产品价格持续上涨,城乡收入差距逐渐扩大,城市化发展仍相对滞后,劳动力剩余与结构性短缺并存。

在这种新旧问题交织的时代背景下,研究农村劳动力转移对城乡发展的影响有着重要意义。

本文简要介绍了我国非农转移的历程,继而对非农转移与城乡收入差距、城市化进程以及城镇失业率之间的关系进行实证检验并做出适当解释,最后根据分析结果提出相关建议。

关键词:非农转移;城乡发展;Granger因果关系检验一、非农转移的历程中国农村劳动力非农转移的发展可以分为两个时期:第一个时期是20世纪80年代中期到90年代初期,这是农村剩余劳动力在农村就地转移的时期。

我国农村地区乡镇企业得到迅速发展,吸收了大批农村富余劳动力,主要是农村居民在本地乡镇企业就业。

据国家统计局数据显示,1978年乡镇企业吸纳的劳动力人数为2827万人,1990年为9625万人,12年净增加6798万人,增长2.4倍。

在这些乡镇企业从事非农就业的农民工通常亦工亦农。

统计数据显示,这种形式的非农就业占当时非农就业的81.5%,占乡镇企业总就业量的62.4%。

第二个时期是90年代初期以来,农村剩余劳动力向外转移,主要形式是外出务工。

这一时期,“外出务工”取代乡镇企业的就地转移,成为我国农村剩余劳动力转移的主要方式。

根据国家统计局对全国31个省(区、市)6.8万个农村住户和7100个行政村的抽样调查数据推算,2007年农村外出务工的劳动力14290万人,占农村劳动力的比重为29.4%,占整个农村非农就业的71.6%。

二、劳动力非农转移对城乡发展的实证检验1.研究方法的选择本文从农产品价格、城乡收入差距、城市化进程、城镇失业率四个角度来研究劳动力非农转移对城乡发展的影响。

采用Johansen的协整检验和Granger的因果检验。

论文摘要:改革开放后,我国经济飞速发展,农村劳动力的转移对经济的快速发展做出了重要贡献。

然而,随着近年来在广东等地出现的“民工荒”现象,使得媒体和学者重新关注中国农村到底还有没有剩余人口,还有多少剩余人口。

与此同时,农村耕地抛荒却日益增多。

目前有很多学者都分别就农村剩余劳动力和耕地抛荒现象进行了研究,却很少有人将这两个问题结合起来分析。

本文结合当代农村劳动力转移和土地耕种的实际情况,以四川东北部的一个乡为研究对象,对这个乡的劳动力转移情况以及土地耕种情况进行分析,从实证的角度来回答我们提出的问题。

论文关键词:城市化,农村剩余劳动力,土地抛荒,粮食安全一、研究背景和问题的提出1、农村剩余劳动力的产生所谓农村剩余劳动力,即是农村劳动力与农村实际就业劳动力之差。

农村实际就业劳动力包括农业所需劳动力与非农业所需劳动力两部分。

就农业所需劳动力方面来看,我国的基本国情来看我国人多地少,农民总数占到我国人口的70%。

从世界来看,我国人均占有农业资源量处于最少的位置。

目前,随着我国经济水平不断提高,耕地面积也呈逐年下降的趋势,由此造成农业所需劳动力数量也在逐渐减少。

加之我国在建国初期重点发展重工业,忽略了农业的发展,使得我国产业结构失调,农业发展滞后,农业模式为以家庭为主的小农经营为主,产业化水平低,劳动生产率低,更加恶化了农村实际就业状况。

又由于我国目前是二元经济结构,且在建国初期实行城乡分隔政策和严格的户籍制度,使城乡分化严重,造成城镇与乡村在经济水平上的差距。

这就在一定程度上阻碍了农业的发展,进而影响到农业所需劳动力数量。

就非农业所需劳动力方面来看,非农业所需劳动力主要包括两个就业流动方向的劳动力,即就地转移和异地转移两种模式。

而由于我国农村的乡镇企业分散,不具规模,且经营的项目没有因地制宜,充分发挥当地资源优势,因此乡镇企业吸纳农村劳动力有限,再加上农村缺乏劳动密集型产业,致使农村劳动力就地转移不充分。

城乡收入差距研究文献综述目录文献综述 (1)(一)城乡收入差距文献综述 (1)1.国外城乡收入差距的文献综述 (1)2.国内城乡收入差距文献综述 (1)(二)城乡收入差距制约因素研究 (1)1.国外城乡收入差距制约因素文献综述 (2)2.国内城乡收入差距影响因素文献综述 (2)(三)文献评述 (3)参考文献 (4)(一)城乡收入差距文献综述1.国外城乡收入差距的文献综述海外国家研究者在探讨城乡收益之间显著差异方面,二十世纪九十年年代早期,大卫李嘉图通过其创作的《政治经济学及赋税原理》指出,工业化发展的特定阶段,城乡人们收益出现差异是一个比较广泛的现象,原因是工业农业两个部门的生产模式的不同以及多样化的产品需求所导致的;刘易斯(1954)借助二元经济结构相关理论说明了城乡收益的显著差异,其中,二元经济结构指的是欠发达国家主要将工业作为典范的现代化体系以及以农业为主体的传统农业体系,也就是所谓的两个部门的经济结构模型;这个模型二院经济结构可以充分影响到城乡收入差距;经济学家C.Gini(1912)是第一个通过基尼系数对收益不均衡幅度进行评估的人,世界上评估收益分配不均衡的标准为0.4,倘若其值比0.4大,就表明收益不均衡幅度太大,这对经济的健康运行是十分不利的,可能会导致社会问题激化。

2.国内城乡收入差距文献综述陈宗胜(1992)指出从收益差距的角度来看,城乡人们收益差距对国内总的收益差距形成了显著的影响,其通过基尼系数分布分解方式推导出其影响幅度为40%。

樊纲和王小鲁(2005)根据实证模型对国内有没有库兹涅茨倒U型曲线出现进行了检验,通过结果可知,国内的城乡收益差距还有逐步提高的趋势,但无法检验到降低出现的具体时间;陈宗胜(1994)指出因为国内经济体制与运行的特殊性的特点,国内城乡收益差距表现为阶梯式倒U曲线,此类跳跃式的曲线由于国内经济体制的变化呈现提升的现象,在短时间内无法缩减;赵桂婷与李国璋(2012)通过宁夏、甘肃和西安这些区域从1990至2010年的相关数据推导了城乡收益差距的泰尔指数,细致分析了区域经济提升和城乡收益差距有着显著的倒U型关联。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。