比阿培南

比阿培南(biapenem)是日本Lederle(明治制药)公司开发的新型1β-甲基碳青霉烯类抗生素,2002年3月最早在日本上市,属于第二代碳青霉烯类抗菌药物,主要特点为:

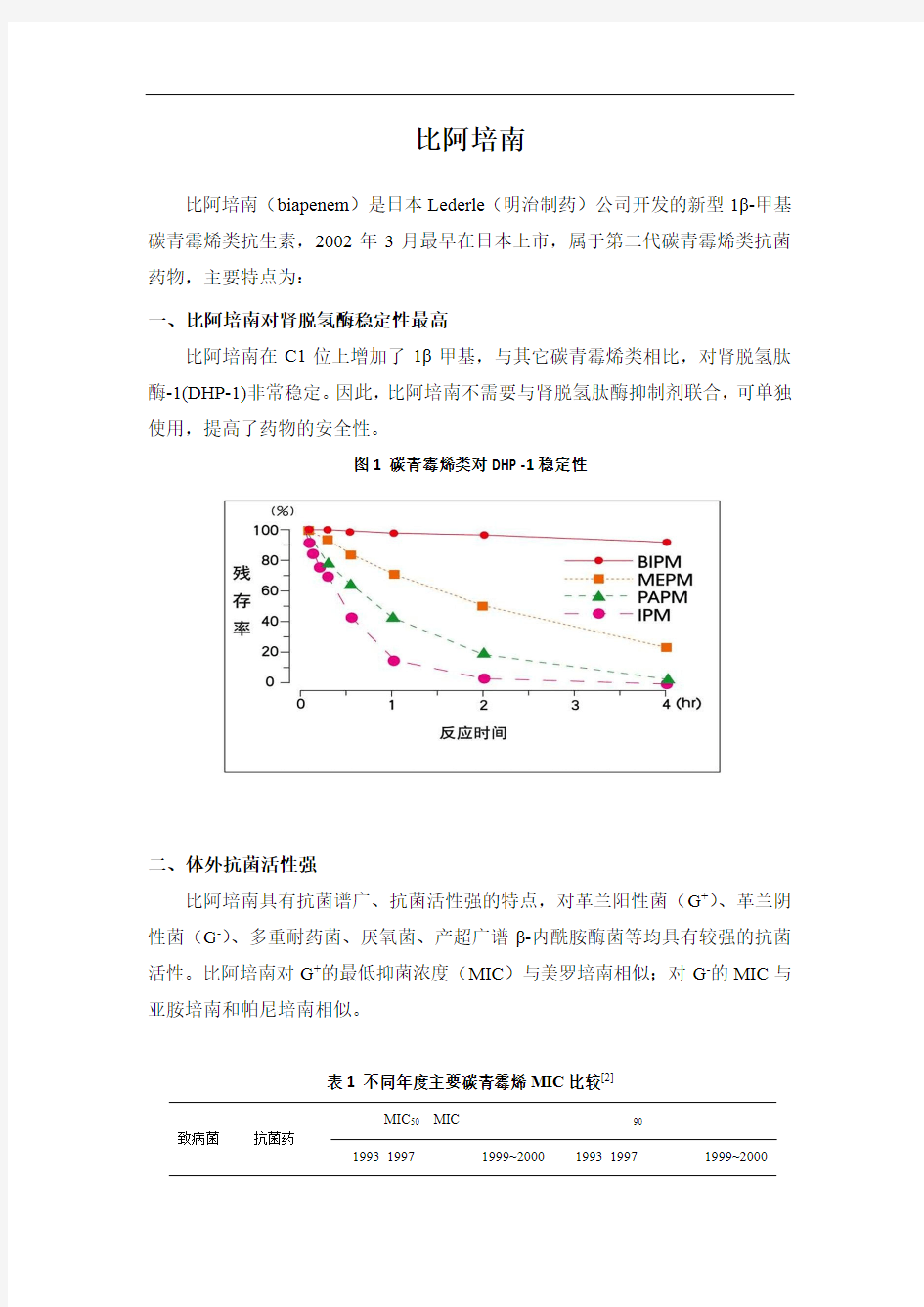

一、比阿培南对肾脱氢酶稳定性最高

比阿培南在C1位上增加了1β甲基,与其它碳青霉烯类相比,对肾脱氢肽酶-1(DHP-1)非常稳定。因此,比阿培南不需要与肾脱氢肽酶抑制剂联合,可单独使用,提高了药物的安全性。

图1 碳青霉烯类对DHP‐1稳定性

碳青霉烯类对人肾脱氢肽酶(DHP‐1)的稳定性(体外试验)[1]

二、体外抗菌活性强

比阿培南具有抗菌谱广、抗菌活性强的特点,对革兰阳性菌(G+)、革兰阴性菌(G-)、多重耐药菌、厌氧菌、产超广谱β-内酰胺酶菌等均具有较强的抗菌活性。比阿培南对G+的最低抑菌浓度(MIC)与美罗培南相似;对G-的MIC与亚胺培南和帕尼培南相似。

表1 不同年度主要碳青霉烯MIC比较[2]

MIC50 MIC90

致病菌 抗菌药

1993 1997 1999~20001993 1997 1999~2000

甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌(MSSA)亚胺培南 ≦0.06 ≦0.03 0.06 ≦0.06 ≦0.03 0.25

帕尼培南 ≦0.06 ≦0.03 0.12 ≦0.06 0.06 0.25 美罗培南 ≦0.06 0.06 0.12 0.12 0.12 0.25 比阿培南 ≦0.06 0.06 0.12 0.12 0.12 0.25

甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌(MRSA)亚胺培南 32 8 16 63 32 32 帕尼培南 16 4 16 64 16 32 美罗培南 16 16 16 64 32 32 比阿培南 32 8 8 64 32 32

青霉素敏感肺炎链球菌(PSSP) 亚胺培南 - ≦0.03 ≦0.015 - 0.06 0.06 帕尼培南 - ≦0.03 ≦0.015 - ≦0.03 0.03

美罗培南 - ≦0.03 ≦0.03 - 0.12 0.12 比阿培南 - ≦0.03 ≦0.015 - 0.06 0.06

青霉素耐药肺炎链球菌(PRSP)亚胺培南 - 0.06 0.12 - 0.06 0.25 帕尼培南 - ≦0.03 0.03 - 0.12 0.06 美罗培南 - 0.25 0.25 - 1 0.5 比阿培南 - 0.12 0.12 - 0.25 0.25

铜绿假单胞菌 亚胺培南 2 1 1 4 8 8 帕尼培南 16 4 2 16 16 8 美罗培南 1 0.25 0.5 4 2 2 比阿培南 1 0.25 2 4 4 16

粘膜炎莫拉菌 亚胺培南 ≦0.06 ≦0.03 0.06 ≦0.06 0.06 0.06 帕尼培南 ≦0.06 ≦0.03 0.03 ≦0.06 ≦0.03 0.06

美罗培南 ≦0.06 ≦0.03 ≦0.015 ≦0.06 ≦0.03 0.06

比阿培南 ≦0.06 ≦0.03 0.06 ≦0.06 0.06 0.12

流感嗜血杆菌 亚胺培南 1 0.5 1 2 2 4 帕尼培南 0.5 0.5 1 1 2 4 美罗培南 1 0.12 0.12 4 0.25 0.25 比阿培南 1 0.5 2 4 8 4

三、耐药机制

美罗培南可能通过激活铜绿假单胞菌外排泵系统产生耐药,而比阿培南不

受此影响[3-4]。

表2 碳青霉烯类耐药机制

四、初始杀菌能力

比阿培南初始杀菌活性[5]大于美罗培南和头孢他啶,与亚胺培南和帕尼培南相近。

图2 碳青霉烯类初始杀菌活性

五、中枢安全性

比阿培南对中枢神经系统损伤较小,致癫痫风险低于亚胺培南和帕尼培南。

在戊四氮诱导的小鼠惊厥阈值模型中[6],比阿培南诱发小鼠惊厥的比例最小,接近于生理盐水,明显低于亚胺培南。

图3 碳青霉烯类诱发小鼠惊厥比例

六、血脑屏障渗透性

表3为脑膜炎家兔模型中[7]静脉注射给予100mg/kg药物后,几种β-内酰

胺类药物在脑脊液(CSF)中的C

max 、半衰期T

1/2

,比阿培南的C

max

、T

1/2

明显高于

美罗培南。

表3 碳青霉烯类脑脊液药代动力学参数

综上所述,比阿培南作为一种新型碳青霉烯类抗生素,具有1-β-位甲基、C-2-位三唑阳离子的结构特点,增强了对人肾脱氢肽酶(DHP-1)稳定以及对细菌细胞膜的通透力。比阿培南具广谱抗菌活性,对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌及厌氧菌都具有较强的活性,药物代谢动力学特征和组织穿透能力良好。基于以上特性,比阿培南对大多数细菌所致的感染(如腹膜炎、呼吸系统感染、泌尿系统感染和妇科感染等)均有较好的疗效,且疗效与亚胺培南、美罗培南相当。PK/PD 的研究表明,可以通过增加给药剂量、给药次数和延长滴注时间增强比阿培南的临床疗效。比阿培南上市以来,药物相关的不良反应率很低。总之,比阿培南具有较强的抗菌活性,疗效卓越,安全性好。

参考文献

[1] Hara K, et al. Forum of carbapenem antibiotics(discussion). Jpn J Antibiot, 2001, 54(11):541-564.

[2] Akira Watanabe, et al. Comparative in vitro activity of carbapenem antibiotics against respiratory pathogens isolated in recent years. J Infect Chemother, 1999, 5:171–175.

[3] Okamoto K , et al. Alterations of susceptibility of Pseudomonas aeruginosa by overproduction of multidrug efflux systems, MexAB-OprM, MexCD-OprJ, and MexXY/OprM to carbapenems: substrate specificities of the efflux systems. J Infect Chemother, 2002, 8(4):371-373.

[4] Masuda N, et al. Cross-resistance to meropenem, cephems, and quinolones in Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob Agents Chemother, 1992, 36(9):1847-1851.

[5] Kouji Matsuda, et al. Initial bactericidal activity of β-lactam antibiotics against Pseudomonas aeruginosa. Japanese Journal of Chemotherapy, 2005, 53(1):1-4.

[6] Ivana P, et al. Correlation between in vitro and in vivo models of proconvulsive activity with the carbapenem antibiotics, biapenem, imipenem/cilastatin and meropenem. Toxicology Letters, 1995:239-243.

[7] Haruta T, et al. Transferability of biapenem (L-627) to cerebrospinal fluid in rabbits with meningitis caused by Staphylococcus aureus. Jpn J Antibiot, 1994, 47(7):869-72.

《日本感染性疾病治疗指南》、《抗菌药物超说明书用法专家共识》、《铜绿假单胞菌下呼吸道感染诊治专家共识》、《中国产超广谱β-内酰胺酶肠杆菌科细菌感染应对策略专家共识》、《中国鲍曼不动杆菌感染诊治与防控专家共识》等多个指南和专家共识,推荐比阿培南作为治疗铜绿假单胞菌、产ESBLs肠杆菌、鲍曼不动杆菌等耐药革兰阴性菌感染的核心治疗药物。

指南推荐

日本感染性疾病治疗指南2016 一、社区获得性肺炎(成人):

1.用于不能区分细菌性肺炎和非典型肺炎,ICU收治的重症患者;

2.克雷伯氏菌【超广谱β内酰胺酶(ESBL)阴性菌】必须确认药物敏感性结果,用于住院治疗患者;

3.厌氧菌属感染住院患者的次选方案。

二、医院获得性肺炎

1.存在多重耐药菌风险的首选方案;

2.重症患者的首选方案;

3.用于铜绿假单胞菌感染;

4.用于鲍曼不动杆菌感染。

三、吸入性肺炎

1.比阿培南对肾功能损伤小,老年患者使用效果较好,在存在耐药风险时可供选择;

2.存在耐药菌风险或重症患者的首选方案。

四、慢性呼吸疾病(COPD、支气管扩张、陈

旧性肺结核)引起的呼吸道感染:用于住院治

疗重症患者(考虑铜绿假单胞菌)。

以上疾病比阿培南推荐剂量均为:静脉点滴,

1次0.3-0.6g,1日3-4次

抗菌药物超说明书用法专家共

识 2015

可超适应证用于粒细胞缺乏伴发热

铜绿假单胞菌下呼吸道感染诊治专家共识 2014 抗假单胞菌:比阿培南的常用剂量为0.3 g,1次/6 h,或0.6 g,1次/12 h

中国产超广谱β-内酰胺酶肠杆菌科细菌感染应对策略专家共识 2014 目前治疗产ESBLs肠杆菌科细菌所致感染的最为有效和可靠的抗菌药物:

1.直接用于产ESBLs菌株引起的重症脓毒症或脓毒性休克患者;

2.可用于细菌所致轻中度感染(包括尿路感染、肝脓肿、胆道感染、腹膜炎、HAP等局部感染)疗效不佳时。

比阿培南剂量为0.3-0.6g 1次/8h。

中国鲍曼不动杆菌感染诊治与防控专家共识 2012 可用于敏感菌所致的各类感染,或与其他药物联合治疗XDRAB或PDRAB 感染

附件1 碳青霉烯类抗菌药物临床应用专家共识 近年来,我国碳青霉烯类抗菌药物在临床应用中出现了一些不合理现象,部分细菌对其耐药性呈明显上升趋势。经相关领域专家多次研究论证,对碳青霉烯类抗菌药物的临床应用达成以下共识。 一、碳青霉烯类抗菌药物在治疗感染性疾病中发挥着重要作用 碳青霉烯类抗菌药物的抗菌谱广、抗菌活性强,对需氧、厌氧菌均具有抗菌作用,特别就是对多重耐药革兰阴性杆菌,如产超广谱β—内酰胺酶(ESBL)肠杆菌科细菌具很强抗菌活性。该类药物的临床适应证广,在多重耐药菌感染、需氧菌与厌氧菌混合感染、重症感染及免疫缺陷患者感染等的抗菌治疗中发挥着重要作用。 目前我国上市的碳青霉烯类抗菌药物有5个品种:亚胺培南、美罗培南、帕尼培南、比阿培南与厄她培南。厄她培南抗菌谱相对较窄,对铜绿假单胞菌、不动杆菌等非发酵糖细菌抗菌作用差;其她4个品种的药效学特性相仿。亚胺培南、帕尼培南分别与西司她丁及倍她米隆组成合剂,后二者分别为肾脱氢肽酶抑制剂及近端肾小管有机阴离子输送系统抑制剂,并不起到抗菌作用。 二、碳青霉烯类抗菌药物临床应用存在的问题

(一)碳青霉烯类抗菌药物临床使用量逐年上升。全国抗菌药物临床应用监测网数据显示,自2011年我国开展抗菌药物临床应用专项整治以来,我国住院患者抗菌药物使用率由2011年的59、4%降至2017年的36、8%,抗菌药物使用强度同期由85、1 DDDs/100人·天降至49、7 DDDs/100人·天。多数类别抗菌药物包括第三代头孢菌素、喹诺酮类的使用强度均呈下降趋势,而同期该监测网中心成员单位的碳青霉烯类抗菌药物使用强度由1、83 DDDs/100人·天上升至3、28 DDDs/100人·天。在部分地区存在个别品种应用过多或上升过快的现象。 碳青霉烯类抗菌药物使用量增加的主要原因:1、多重耐药菌感染患者增多。近年来,全球范围内临床分离细菌对抗菌药物的耐药性总体呈上升趋势,因而选择该类药物的几率增加。2、免疫缺陷/免疫抑制治疗患者增多。3、部分医务人员临床应用不合理。 (二)革兰阴性杆菌对碳青霉烯类抗菌药物耐药呈上升趋势。全国细菌耐药监测网显示,2017年全国碳青霉烯类耐药肺炎克雷伯菌的检出率平均为9、0%,较2014年上升了2、6个百分点,个别省份检出率最高达到26、9%。老年、儿童与成人患者碳青霉烯类耐药肺炎克雷伯菌的检出率依次为10、2%、9、1%与7、8%。碳青霉烯耐药鲍曼不动杆菌(CRAB)的检出率持续较高,2017年全国平均检出率为56、1%,个别省份检出率最高达到 80、4%。 三、碳青霉烯类抗菌药物临床应用的专家建议 (一)严格掌握药物临床应用适应证。《抗菌药物临床应用指

碳青霉烯酶的研究进展 碳青霉烯类具有非常广泛的抗菌活性,因能抵抗大多数内酰胺酶的水解,故常用于产超广谱 -内酰胺酶(ESBL)和/或去阻遏 AmpC -内酰胺酶(AmpC)菌株引起严重感染的治疗但碳青霉烯耐药肠杆菌的出现,给临床治疗带来了极大困难。通常,革兰阴性菌对碳青霉烯类的耐药机制,一是 AmpC 酶过度表达联合OMP 丢失;二是 PBP 对碳青霉烯类亲和力的改变;三是碳青霉烯酶(Carbapenemases)的产生在这些机制中,最突出的是碳青霉烯酶。 一、碳青霉烯酶的分类及有关细菌 碳青霉烯酶是指能够明显水解亚胺培南或美罗培南的一类β-2内酰胺酶 ,包括 Ambler分子分类的 A、 B、 D 3类酶。 A类为丝氨酸酶 ,其活性部位具有丝氨酸结构 ,属于 Bush分群中的第 2f亚组。A 类碳青霉烯酶少见 ,包括阴沟肠杆菌( I M I2 1 和 NMC2 A)、黏质沙雷菌中由染色体介导的 NMC2 A、 Sme2 1、 Sme2 2、 Sme2 3、I M I2 1酶 ,以及肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌中质粒介导的 KPC1、GES2 2酶。这类酶都是青霉素酶 ,他们对亚胺培南的水解活性强于美罗培南 ,可以引起青霉素类、氨曲南、碳青霉烯类耐药 ,而对第 3代头孢菌素通常敏感。三唑巴坦、克拉维酸可以抑制此类酶 ,但不被乙二胺四乙酸 ( EDT A)所抑制。

Amble分类 D类为丝氨酸酶 ,属于 Bush分群中的第 2d亚组,其活性部位具有丝氨酸结构,由blaOXA等位基因编码 ,仅见于不动杆菌。 Amble分类 B类是金属酶,属于 Bush分类 3组 ,是一种需金属离子发挥活性的β-内酰胺酶 ,由 bla I MP、 blaV I M、 blaSPM 和 blaGI M编码,可被EDT A所抑制 ,染色体介导或质粒介导,存在于多种不同革兰阳性和革兰阴性细菌中。金属酶均可明显水解亚胺培南,能水解除单环类抗菌药物以外的绝大多数β-内酰胺类抗菌药物,但对于其他β-内酰胺类抗菌药物的水解能力有较大差异。临床使用亚胺培南等碳青霉烯类抗菌药物大大增加, 导致金属β-内酰胺酶产生率 有不断上升的趋势。目前尚未开发出有效的金属酶抑制剂。 二、碳青霉烯酶的研究进展 对碳青霉烯酶的研究主要着重于对A、B、D 3类酶的种类、分布、生化特性、流行病学等的研究和相关菌株耐药性的研究。 (一)A、D类碳青霉烯酶的研究 1、A类碳青霉烯酶的研究 自从 20年多前发现第一个 A 类碳青霉烯酶以来,至今已发现 6 群不同的酶,包括GES、 KPC、 SME、 IMI/NMC-A 、SHV-38和 SFC-1,其中 GES、KPC 和 IMI-2 由质粒编码,其他均由染色体介导依据Bush-J-M 分类系统,这些酶分为 4个不同的表型 亚群,即 2br 、2be、 2e 和 2f 亚群。与其他 A 类 -内酰胺酶一

碳青霉烯类抗菌药物临床应用专家共识近年来,我国碳青霉烯类抗菌药物在临床应用中出现了一些不合理现象,部分细菌对其耐药性呈明显上升趋势。经相关领域专家多次研究论证,对碳青霉烯类抗菌药物的临床应用达成以下共识。 一、碳青霉烯类抗菌药物在治疗感染性疾病中发挥着重要作用 碳青霉烯类抗菌药物的抗菌谱广、抗菌活性强,对需氧、厌氧菌均具有抗菌作用,特别是对多重耐药革兰阴性杆菌,如产超广谱β-内酰胺酶(ESBL)肠杆菌科细菌具很强抗菌活性。该类药物的临床适应证广,在多重耐药菌感染、需氧菌与厌氧菌混合感染、重症感染及免疫缺陷患者感染等的抗菌治疗中发挥着重要作用。 目前我国上市的碳青霉烯类抗菌药物有5个品种:亚胺培南、美罗培南、帕尼培南、比阿培南和厄他培南。厄他培南抗菌谱相对较窄,对铜绿假单胞菌、不动杆菌等非发酵糖细菌抗菌作用差;其他4个品种的药效学特性相仿。亚胺培南、帕尼培南分别与西司他丁及倍他米隆组成合剂,后二者分别为肾脱氢肽酶抑制剂及近端肾小管有机阴离子输送系统抑制剂,并不起到抗菌作用。 二、碳青霉烯类抗菌药物临床应用存在的问题 (一)碳青霉烯类抗菌药物临床使用量逐年上升。全国抗菌药物临床应用监测网数据显示,自2011年我国开展抗菌药物临床应用专项整治以来,我国住院患者抗菌药物使用率由2011年的59.4%降至2017年的36.8%,抗菌药物使用强度同期由85.1 DDDs/100人·天降至49.7 DDDs/100人·天。多数类别抗菌药物包括第三代头孢菌素、喹诺酮类的使用强度均呈下降趋势,而同

期该监测网中心成员单位的碳青霉烯类抗菌药物使用强度由 1.83 DDDs/100人·天上升至3.28 DDDs/100人·天。在部分地区存在个别品种应用过多或上升过快的现象。 碳青霉烯类抗菌药物使用量增加的主要原因:1.多重耐药菌感染患者增多。近年来,全球范围内临床分离细菌对抗菌药物的耐药性总体呈上升趋势,因而选择该类药物的几率增加。2.免疫缺陷/免疫抑制治疗患者增多。3.部分医务人员临床应用不合理。 (二)革兰阴性杆菌对碳青霉烯类抗菌药物耐药呈上升趋势。全国细菌耐药监测网显示,2017年全国碳青霉烯类耐药肺炎克雷伯菌的检出率平均为9.0%,较2014年上升了2.6个百分点,个别省份检出率最高达到26.9%。老年、儿童和成人患者碳青霉烯类耐药肺炎克雷伯菌的检出率依次为10.2%、9.1%和7.8%。碳青霉烯耐药鲍曼不动杆菌(CRAB)的检出率持续较高,2017年全国平均检出率为56.1%,个别省份检出率最高达到80.4%。 三、碳青霉烯类抗菌药物临床应用的专家建议 (一)严格掌握药物临床应用适应证。《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》明确碳青霉烯类抗菌药物临床应用适应证:多重耐药但对本类药物敏感的需氧革兰阴性杆菌所致严重感染;脆弱拟杆菌等厌氧菌与需氧菌混合感染的重症患者;病原菌尚未查明的严重免疫缺陷患者感染的经验治疗。对照这3个适应证,临床合理应用的重点有: 1.“重症感染”是指因感染导致患者出现低血压、低氧血症、脏器功能损害等临床表现的患者。而对于“重症患者”,则需要认真鉴别是否存在感染后,再决定是否需要使用抗菌药物,特别是碳青霉烯类药物。

项目名称:2019年兵团《抗菌药物临床应用与管理》、《医疗纠纷预防和处理条例》全员培训 碳青霉烯类抗菌药物介绍试题答案 1、下列关于碳青霉烯类药物的特点说法错误的是(c ) A、对绝大多数G+与G-、需氧菌与厌氧菌均具有良好的抗菌作用 B、产ESBL 菌株所致严重感染的首选药 C、甲氧西林敏感的葡萄球菌、肺炎球菌、链球菌属、粪肠球菌的作用优于头孢他啶 D、对于沙雷菌属、不动杆菌、绿脓杆菌、产碱杆菌等的抗菌作用大多优于头孢他啶 E、各种厌氧菌包括脆弱类杆菌的作用优于甲硝唑、克林霉素和氯霉素 1、下列关于药物的构效关系描述错误的是(b ) A、亚胺培南——肾毒性大,易代谢,需与酶抑制剂联用;R位碱性强,易导致神经毒性 B、美罗培南——肾毒性低,酶稳定;R位碱性降低,抗G-菌的活性增高、神经毒性降低 C、厄他培南——肾毒性低,酶稳定; R位提高蛋白结合率,半衰期延长;神经毒性降低 D、厄他培南——肾毒性低,酶稳定;R位碱性降低,抗G-菌的活性增高、神经毒性降低 E、比阿培南——肾毒性低,酶稳定;几乎无神经毒性 关于碳青霉烯类的不良反应的描述错误的是(b ) A、超剂量应用时此类药物易诱发神经毒性,其中亚胺培南发生率较高,而美罗培南、厄他培南和比阿培南发生率较低,故亚胺培南不适用于中枢神经系统的感染 B、超剂量应用时此类药物易诱发神经毒性,发生率约为10 %-30% C、较严重的不良反应是神经系统毒性,如头痛、惊厥、癫痫、肌阵挛、意识障碍等 D、可导致皮疹、瘙痒、发热、休克等过敏反应,因此过敏体质者应慎用 E、主要为恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道反应以及血液学方面的嗜酸性细胞增多、白细胞减少、中性粒细胞减少、血小板减少或增多、血红蛋白减少等,并可致抗人球蛋白试验阳性,转氨酶升高,血胆红素或碱性磷酸酶升高,但一般能为患者所耐受 窗体底端

现代实用医学2019年1月第31卷第1期? 131 ? Hospitalized exacerbations o f C OPD: risk factors and outcomes in the ECLIPSE co- hort[J]. Chest, 2015,147(4):999-1007. [9] Agusti A, Calverley PM, Celli B, et al. Characterisation o f COPD heterogeneity in the ECLIPSE cohort[J]. Respir Res, 2010,11:122. [10] Soriano JB, Lamprecht B, Ramirez AS, et al. Mortality prediction in chronic ob- structive pulmonary disease comparing the GOLD 2007 and 2011 staging systems: a pooled analysis of individual patient data[J]. Lancet Respir Med, 2015,3(6): 443-450. [11] Wilkinson TM, Donaldson GC, Hurst IR, et al. Early therapy improves outcomes of exacerbations of chronic obstructive pul- monary disease[J], Am J Respir Crit Care Med, 2004,169(12):1298-1303. [12] De la Iglesia F, Dfaz JL, Pita S, et al. Peak expiratory flow rate as predictor o f inpa- tient death in patients with chronic obstruc- tive pulmonary disease [J]. South Med J, 2005,98(3):266-272. [13] Seemungal TA, Donaldson GC, Bhowmik A, et al.Time course and recovery o f ex- acerbations in patients with chronic obstruc- tive pulmonary disease[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2000,161(5):1608-1613. [14] Van den Berge M, Hop WC, van der Mol- en T, et al. Prediction and course o f s ymp- toms and lung function around an exacer- bation in chronic obstructive pulmonary disease[J]. Respir Res, 2012,13:44. [15] Donaldson GC, Law M, Kowlessar B, et al. Impact of p rolonged exacerbation recovery in chronic obstructive pulmonary dis- ease [J]. Am J Respir Crit Care Med, 2015, 192(8):943-950. [16] Hurst JR, Donaldson GC, Quint JK, et al. Domiciliary pulse-oximetry at exacerba- tion of c hronic obstructive pulmonary dis- ease: Prospective pilot study [J]. BMC Pulm Med, 2010,10(52): 1471-2466. [17] Mohktar MS, Redmond SJ, Antoniades, NC, et al. Predicting the risk of exacerba- tion in patients with chronic obstructive pulmonary disease using home telehealth measurement data[J]. A rtif Intell Med, 2015, 63(0:51-59. [18] Burton C, Pinnock H, McKinstry B. Changes in telemonitored physiological variables and symptoms prior to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease [J]. J Telemed Telecare, 2015,21(l):29-36. [19] Shah SA, Velardo C, Farmer A. et al. Ex- acerbations in chronic obstructive pul- monary disease: identification and predic- tion using a digital health system [J]. J Med Internet Res, 2017,19(3):e69. [20] Milkowska-Dymanowska J, Biaias AJ, Obrebski W, et al. A pilot study o f daily telemonitoring to predict acute exacerba- tion in chronic obstructive pulmonary dis- ease[J]. Int J Med Inform, 2018,116:46-51. [21] Emerman CL, Cydulka RK. Use of peak expiratory flow rate in emergency depart- ment evaluation of acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease [J]. AnnEmergM ed, 1996,27(2):159-163. [22] Sund ZM, Powell T, Greenwood R, et al. Remote daily real-time monitoring in pa- tients with COPD-A feasibility study using a novel device[J]. Respir Med, 2009, 103(9):1320-1328. [23] Segrelles Calvo G, Gomez-Suarez C, So- riano JB, et al. A home telehealth program for patients with severe COPD: The PRO METE study[J]. Respir Med, 2014, 108 (3):453-462. [24] Yanez A M, Guerrero D, Perez de Alejo, et al. Monitoring breathing rate at home allows early identification o f COPD exacerba- tions[J]. Chest 2012,142(6):1524-1529. [25] Martin-Lesende I, Orruno E, Bilbao A, et al. Impact o f telemonitoring home care pati- ents with heart failure or chronic lung dis- ease from primary care on healthcare re- source use (the TELBIL study randomised controlled trial)[J]. BMC Health Serv Res, 2013,13:118. [26] Femandez-GraneroMA, Sanchez-Morillo D, Leon-Jimenez A. Computerised analy- sis of t elemonitored respiratory sounds for predicting acute exacerbations of C OPD[J]. Sensors, 2015,15(10):26978-26996. [27] Jensen MH, Cichosz SL, Dinesen B, et al. Moving prediction of exacerbation in chro- nic obstructive pulmonary disease for pa- tients in telecaret J]. J Telemed Telecare, 2012,18(2):99-103. [28] Hamad GA, Nrook M, Morice AH. The value of t elehealth in the early detection of chronic obstructive pulmonary disease ex- acerbations: A prospective observational study[J]. Health Inform J, 2016, 22(2): 406-413. 收稿日期:2018-10-15 (本文编辑:陈志翔) 肠杆菌科细菌碳青霉烯酶临床实验室检测的 研究进展 孙超,汪丽,邓在春 doi:10.3969/j.issn.1671 -0800.2019.01.063 【中图分类号】R378 【文献标志码】C【文章编号】1671-0800(2019)01-0131-05 基金项目:宁波市自然科学基金项目(2016A610132) 作者单位:315020宁波,宁波大学医学院附属医院 通信作者:邓在春,Email:dzc631526@https://www.doczj.com/doc/b24712950.html,

特殊使用级碳青霉烯类抗菌药物的临床应用分析 摘要目的加强特殊使用级碳青霉烯类抗菌药物的管理,保障碳青霉烯类抗菌药物的合理应用。方法分析288例使用碳青霉烯类抗菌药物患者的临床使用效果观察表。结果每年度临床各科室提交的特殊使用级碳青霉烯类药物临床使用效果观察表的数量在逐年减少。结论特殊使用级碳青霉烯类药物管理制度逐步加强,碳青霉烯类药物临床使用基本合理。 关键词特殊使用级;碳青霉烯类抗菌药物;临床应用;分析 我国《抗菌药物临床应用指导原则》[1]实施以来,本院对抗菌药物是按照非限制使用级、限制使用级、特殊使用级使用并分级管理的。碳青霉烯类抗菌药物在临床使用过程中是按照特殊使用级管理的。使用流程:①由具有高级职称的医师申请并填写《特殊使用级抗菌药物申请单》2份。②组织全科医师讨论并记录讨论结果,科室主任签字。③由专家组(包括医学专家和药学专家)会诊讨论,对用药品种、用法、用量、给药时间等提出建议并签字。④由副主任医师以上职称的医师开具处方和医嘱。⑤申请单由医务科审批,在药学部备案,在药房取药。用药结束后向药学部递交碳青霉烯类抗菌药物临床使用效果观察表,由药学部专职人员对所有使用病例专项点评。 1 资料与方法 1. 1 一般资料选择本院2012~2014年临床使用碳青霉烯类抗菌药物的288份临床使用效果观察表。其中,男180例(占6 2.5%),女108例(占37.5%);年龄15~85岁,平均年龄(54.5±7.5)岁。 1. 2 方法对各年度的288份碳青霉烯类抗菌药物临床效果观察表进行分析。对患者的临床诊断、基本情况进行统计分析。 2 结果 2. 1 2012 ~2014年各年度碳青霉烯类抗菌药物临床效果观察表288份,比较显示观察表数量逐年递减,百分比下降。见表1。 表 1 2012~2014年各年度提交碳青霉烯类抗菌药物临床效果观察表数量(n,%) 年度提交碳青霉烯类抗菌药物临床效果观察表数量百分比 2012年148 51.39 2013年95 32.99

碳青霉烯类抗菌药物和替加环素使用管理规定根据《抗菌药物临床应用管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则(2015 年版)》和《2017年抗菌药物临床合理应用督导工作表》的要求,制定本管理流程。 一、严格控制碳青霉烯类抗菌药物和替加环素的使用 碳青霉烯类抗菌药物和替加环素使用条件和程序包括:碳青霉烯类抗菌药物和替加环素选用应从严控制,患者病情需要应用碳青霉烯类抗菌药物和替加环素,应具备严格临床用药指征或确凿依据。 1.有药敏支持; 2.经科室讨论和有关专家会诊同意; 3.处方需经具有副高级以上专业技术职务任职资格医师开具。 临床应用碳青霉烯类抗菌药物和替加环素应当严格掌握用药指征,经抗菌药物管理工作组指定的专业技术人员会诊同意后,由具有相应处方权医师开具处方。 碳青霉烯类抗菌药物和替加环素会诊人员由具有抗菌药物临床应用经验的感染性疾病科、呼吸科、重症医学科、微生物检验科、药学部门等具有高级专业技术职务任职资格的医师、药师或具有高级专业技术职务任职资格的抗菌药物专业临床药师担任。 碳青霉烯类抗菌药物和替加环素不得在门诊使用。 二、临床科室使用碳青霉烯类抗菌药物和替加环素相关规定 1.住院患者确需使用碳青霉烯类抗菌药物和替加环素的,由临床科室提出会诊申请,由指定的具有高级技术职务任职资格的专家进行会诊,确定是否使用,包括碳青霉烯类抗菌药物和替加环素品种、使用剂量、疗程及预后等。 2.经会诊确需使用的,临床科室须填写《特殊使用级抗菌药物申请表》,由会诊专家签名、具有高级专业技术任职资格的医师开具处方方可使用。 3.使用过程中,严密观察患者用药反应,对于出现严重不良反应的,立即停药,并积极救治。 4.紧急情况下未经会诊同意或需越级使用的,处方量不得超过1日用量,并做好相关病历记录。 5.按月填写《医疗机构碳青霉烯类抗菌药物及替加环素使用情况信息表》,报临

亚胺培南:对粪肠球菌仅具抑菌作用,对甲氧西林耐药葡萄球菌、青霉素耐药粪肠球菌和屎肠球菌则无抗菌活性。多数黄杆菌属、嗜麦芽窄食单胞菌和部分洋葱伯克霍尔德菌则对本品耐药。本品对大多数厌氧菌具很强抗菌活性。显示对革兰阴性菌具有抗生素后效应,其作用时间因细菌而异,其中对铜绿假单胞菌的抗生素后效应时间最长。亚胺培南与氨基糖苷类药物联合应用对肠球菌属和部分铜绿假单胞菌菌株具协同作用,与氟喹诺酮类药物联合应用对部分铜绿假单胞菌菌株亦具协同作用。由于本品可能导致惊厥等严重中枢神经系统不良反应,不宜用于中枢神经系统感染。 帕尼培南:对革兰阳性菌抗菌活性略强于亚胺培南,对粪肠球菌的MIC90为0.78mg/L,对屎肠球菌和甲氧西林耐药葡萄球菌无抗菌活性。黄杆菌属、嗜麦芽窄食单胞菌和部分洋葱伯克霍尔德菌对本品不敏感。对大多数厌氧菌具很强抗菌活性,与亚胺培南相仿或稍强。帕尼培南对革兰阳性菌和革兰阴性菌均具抗生素后效应。本品在正常脑脊液中含量低,但在炎性脑脊液中可达到治疗多数敏感菌的有效浓度。 美罗培南:增强其对需氧革兰阴性菌的抗菌活性并减轻了其肾毒性及中枢神经系统毒性。美罗培南对革兰阳性菌抗菌活性与亚胺培南相比稍逊,对粪肠球菌的MIC90为8 mg/L,而对甲氧西林耐药葡萄球菌则无抗菌活性。美罗培南对肠杆菌科细菌抗菌活性较亚胺培南强2~8倍。对铜绿假单胞菌的抗菌活性较亚胺培南强2~4倍。黄杆菌属、嗜麦芽窄食单胞菌和部分洋葱伯克霍尔德菌对本品亦不敏感。本品对大多数厌氧菌具很强抗菌活性,与亚胺培南相仿或稍强。由于本品引致癫痫等严重中枢神经系统不良反应发生率较亚胺培南低,本品可适用于细菌性脑膜炎,尤其是耐药革兰阴性杆菌或青霉素中介肺炎链球菌所致脑膜炎。本品与中枢神经系统γ-氨基丁酸受体亲和力远较亚胺培南为低,故癫痫等中枢神经系统不良反应发生率亦比后者低。用药期间如发生癫痫等中枢神经系统症状,应及时减少剂量或停药。 厄他培南:其血浆半衰期较长,可一天一次给药;本品对铜绿假单胞菌、不动杆菌属等糖不发酵菌抗菌作用差。厄他培南对甲氧西林敏感金葡菌、肺炎链球菌、化脓性链球菌等革兰阳性菌具高度抗菌活性,但稍逊于亚胺培南;甲氧西林耐药葡萄球菌、肠球菌属对本品耐药。本品对肠杆菌科细菌的抗菌活性显著优于亚胺培南。但铜绿假单胞菌、不动杆菌属等细菌对本品耐药。

碳青霉烯类抗菌药物合理用药的分析 发表时间:2019-08-06T14:11:08.343Z 来源:《总装备部医学学报》2019年第05期作者:张洁 [导读] 从整体来看,我院对碳青霉素烯类抗菌药物的运用基本合理,但要提升这一药物在临床中的治疗效果,还需要进一步的提升对碳青霉素烯类抗菌药物的研究,使其在临床治疗中有更好的治疗效果 岳阳市二人民医院药剂科湖南岳阳 414000 摘要:目的:探究碳青霉素烯类抗菌药物的合理用药状况。方法:回顾性分析我院2018年6月至2019年6月运用碳青霉素烯类抗菌药物进行疾病治疗的77例患者作为研究对象,随机分为观察组与对照组,观察组40例进行合理用药干预,对照组37例进行常规的临床用药,对比两组患者的用药状况、用药时长、病原学送检率和会诊率。结果:观察组与对照组比较,观察组的病原学送检率为90.90%;31例进行了会诊,会诊率为77.50%;用药时长在4-11天,平均时长为(7.1±2.6)天;用药后病情好转与治愈36例,4例死亡,死亡率为10.00%;对照组病原学送检率为45.94%;会诊12例,会诊率为32.43%;用药时长为2-16天,平均用药时长为(8.4±3.1)天;用药后病情好转与治愈28例,9例死亡,死亡率为24.32%,各项对比差异显著,P<0.05。结论:从整体来看,我院对碳青霉素烯类抗菌药物的运用基本合理,但要提升这一药物在临床中的治疗效果,还需要进一步的提升对碳青霉素烯类抗菌药物的研究,使其在临床治疗中有更好的治疗效果。 关键词:碳青霉素;烯类;抗菌药物;合理用药 Abstract: Objective: To investigate the rational use of carbomycin-based antibiotics. Methods: A retrospective analysis of 77 patients with carcinaxol-based antibiotics for the treatment of diseases from June 2018 to June 2019 in our hospital was randomly divided into observation group and control group, and 40 patients in the observation group were given rational drug use. During the intervention, 37 patients in the control group underwent routine clinical medication, and the medication status, duration of medication, pathogen detection rate, and consultation rate were compared between the two groups. RESULTS: Compared with the control group, the observation group had an etiological examination rate of 90.90%; 31 patients had a consultation, the consultation rate was 77.50%; the medication duration was 4-11 days, and the average duration was (7.1±2.6) days. After treatment, 36 cases were cured and cured, 4 cases died, the mortality rate was 10.00%; the pathogenicity rate of the control group was 45.94%; 12 cases were consulted, the consultation rate was 32.43%; the duration of medication was 2-16 days, the average The duration of treatment was (8.4±3.1) days; after treatment, 28 cases were cured and cured, 9 cases died, and the mortality rate was 24.32%. The difference was significant, P<0.05. Conclusion: As a whole, the application of carbomycin-based antibiotics in our hospital is basically reasonable, but to improve the therapeutic effect of this drug in the clinic, it is necessary to further improve the research on carbomycin-based antibiotics. It has a better therapeutic effect in clinical treatment. Key words: carbomycin; olefins; antibacterials; rational use of drugs 碳青霉素烯类药物是临床中主要的抗菌药物之一,在抗菌治疗中具有用药安全性高,抗菌性强,抗菌范围广的特点,因此在临床中的运用较多,涉及的病患人群年龄差异大。近些年,随着临床疾病种类的增加与绝大部分疾病发病率的上升,碳青霉素烯类抗菌药物在实际临床中的运用范围越来越广泛,这一药物能够进行良好的抗菌,用药安全性也比较高,但在实际临床运用中,不合理用药降低药效,或者产生耐药性,这两种状况均对患者的病症治疗不利,因此需要加强临床对这一药物的合理运用管理[1]。现就我院2018年6月-2019年6月采用碳青霉素烯类抗菌药物治疗的77例患者的临床用药状况进行分析与研究,结果报告如下。 1 资料与方法 1.1一般资料 选取2018年6月-2019年6月我院采用碳青霉素烯类抗菌药物治疗的77例患者作为研究对象,所有研究对象随机分为两组,观察组40例,男性23例,女性17例,年龄在2小时-87岁,平均年龄(47.3±21.6)岁;对照组37例,男性21例,女性16例,年龄在2小时-87岁,平均年龄(47.3±21.6)岁,两组年龄和性别对比没有显著差异,P>0.05,院方伦理委员会对此次研究知情,有研究意义。 纳入标准:纳入对研究知情并签署同意书的患者;纳入治疗依从性较好的患者;纳入精神正常的患者;语言交流没有障碍的患者。 排除标准:排除对此次研究所用药物过敏的患者;排除合并重大疾病的患者;排除病历资料保存不完整的患者;排除中途放弃治疗的患者[2]。 1.2方法 所有患者均遵照医嘱进行碳青霉素烯类抗菌药物的运用,将临床用药状况进行记录,完善患者的病例资料,包括患者的年龄、性别、用药过敏史、病史和用药史,对具体的药物名称进行记录,对用药量、用药方式、用法进行详细记录,对患者的病情变化状况进行记录,其中包括患者基本生命指标的变化状况。以《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》和《抗菌药物临床应用管理办法》为依据,评估碳青霉素烯类抗菌药物临床应用的合理性[3]。 观察组的患者护理人员进行健康教育与用药指导,告知患者合理用药对病情缓解的重要性,同时对碳青霉素烯类抗菌药物在临床中进行运用需要多个医疗人员进行评估和签字。 1.3观察指标 对比两组患者的用药状况、用药时长、病原学送检率和会诊率,用药状况主要依据患者的病情好转、康复或者死亡数据;用药时长以患者病历资料中记录的数据为准;病原学送检率以实际临床病原学送检例数为准;会诊率以患者病历资料记录的数据为准。 1.4 统计学方法 用SPSS22.0进行数据统计分析,计量资料以()表示,t检验;计数资料以n(%)表示,行卡方检验。P<0.05为有统计学意义参考值。 2 结果 2.1两组患者的用药状况、用药时长、病原学送检率和会诊率的对比 观察组的病原学送检率为90.90%;31例进行了会诊,会诊率为77.50%;用药时长在4-11天,平均时长为(7.1±2.6)天;用药后病情好转与治愈36例,4例死亡,死亡率为10.00%;对照组病原学送检率为45.94%;会诊12例,会诊率为32.43%;用药时长为2-16天,平均

碳青霉烯类抗菌药物临床应用 专家共识 近年来,我国碳青霉烯类抗菌药物在临床应用中出现了一些不合理现象,部分细菌对其耐药性呈明显上升趋势。经相关领域专家多次研究论证,对碳青霉烯类抗菌药物的临床应用达成以下共识。 一、碳青霉烯类抗菌药物在治疗感染性疾病中发挥着重要作用 碳青霉烯类抗菌药物的抗菌谱广、抗菌活性强,对需氧、厌氧菌均具有抗菌作用,特别是对多重耐药革兰阴性杆菌,如产超广谱β—内酰胺酶(ESBL)肠杆菌科细菌具很强抗菌活性。该类药物的临床适应证广,在多重耐药菌感染、需氧菌与厌氧菌混合感染、重症感染及免疫缺陷患者感染等的抗菌治疗中发挥着重要作用。 目前我国上市的碳青霉烯类抗菌药物有5个品种:亚胺培南、美罗培南、帕尼培南、比阿培南和厄他培南。厄他培南抗菌谱相对较窄,对铜绿假单胞菌、不动杆菌等非发酵糖细菌抗菌作用差;其他4个品种的药效学特性相仿。亚胺培南、帕尼培南分别与西司他丁及倍他米隆组成合剂,后二者分别为肾脱氢肽酶抑制剂及近端肾小管有机阴离子输送系统抑制剂,并不起到抗菌作用。 二、碳青霉烯类抗菌药物临床应用存在的问题

(一)碳青霉烯类抗菌药物临床使用量逐年上升。全国抗菌药物临床应用监测网数据显示,自2011年我国开展抗菌药物临床应用专项整治以来,我国住院患者抗菌药物使用率由2011年的59.4%降至2017年的36.8%,抗菌药物使用强度同期由85.1 DDDs/100人·天降至49.7 DDDs/100人·天。多数类别抗菌药物包括第三代头孢菌素、喹诺酮类的使用强度均呈下降趋势,而同期该监测网中心成员单位的碳青霉烯类抗菌药物使用强度由1.83 DDDs/100人·天上升至3.28 DDDs/100人·天。在部分地区存在个别品种应用过多或上升过快的现象。 碳青霉烯类抗菌药物使用量增加的主要原因:1.多重耐药菌感染患者增多。近年来,全球范围内临床分离细菌对抗菌药物的耐药性总体呈上升趋势,因而选择该类药物的几率增加。2.免疫缺陷/免疫抑制治疗患者增多。3.部分医务人员临床应用不合理。 (二)革兰阴性杆菌对碳青霉烯类抗菌药物耐药呈上升趋势。全国细菌耐药监测网显示,2017年全国碳青霉烯类耐药肺炎克雷伯菌的检出率平均为9.0%,较2014年上升了2.6个百分点,个别省份检出率最高达到26.9%。老年、儿童和成人患者碳青霉烯类耐药肺炎克雷伯菌的检出率依次为10.2%、9.1%和7.8%。碳青霉烯耐药鲍曼不动杆菌(CRAB)的检出率持续较高,2017年全国平均检出率为56.1%,个别省份检出率最高达到 80.4%。 三、碳青霉烯类抗菌药物临床应用的专家建议

【2017年整理】碳青霉烯酶进展 碳青霉烯酶的研究进展 碳青霉烯类具有非常广泛的抗菌活性,因能抵抗大多数内酰胺酶的水解,故常用于产超广谱 -内酰胺酶(ESBL)和/或去阻遏 AmpC -内酰胺酶(AmpC)菌株引起严重感染的治疗但碳青霉烯耐药肠杆菌的出现,给临床治疗带来了极大困难。通常,革兰阴性菌对碳青霉烯类的耐药机制,一是 AmpC 酶过度表达联合OMP 丢失;二是PBP 对碳青霉烯类亲和力的改变;三是碳青霉烯酶(Carbapenemases)的产生在这些机制中,最突出的是碳青霉烯酶。 一、碳青霉烯酶的分类及有关细菌 碳青霉烯酶是指能够明显水解亚胺培南或美罗培南的一类β-2内酰胺酶 ,包括 Ambler分子分类的 A、 B、 D 3类酶。 A类为丝氨酸酶 ,其活性部位具有丝氨酸结构 ,属于 Bush分群中的第 2f亚组。A 类碳青霉烯酶少见 ,包括阴沟肠杆菌( I M I2 1和 NMC2 A)、黏质沙雷菌中由染色体介导的 NMC2 A、 Sme2 1、 Sme2 2、 Sme2 3、I M I2 1酶 ,以及肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌中质粒介导的 KPC1、GES2 2酶。这类酶都是青霉素酶 ,他们对亚胺培南的水解活性强于美罗培南 ,可以引起青霉素类、氨曲南、碳青霉烯类耐药 ,而对第 3代头孢菌素通常敏感。三唑巴坦、克拉维酸可以抑制此类酶 ,但不被乙二胺四乙酸 ( EDT A)所抑制。 Amble分类 D类为丝氨酸酶 ,属于 Bush分群中的第 2d亚组,其活性部位具有丝氨酸结构 ,由blaOXA等位基因编码 ,仅见于不动杆菌。 Amble分类 B类是金属酶 ,属于 Bush分类 3组 ,是一种需金属离子发挥活性的β-内酰胺酶 ,由 bla I MP、 blaV I M、 blaSPM和 blaGI M编码 ,可被EDT A所抑制 ,染色体介导或质粒介导,存在于多种不同革兰阳性和革兰阴性细菌中。

肠杆菌科细菌产碳青霉烯酶研究进展 碳青霉烯类抗生素是抗菌谱最广、抗菌活性最强的非典型β内酰胺类抗生素, 因其对β内酰胺酶稳定以及毒性低等特点, 已经成为治疗多重耐药菌感染最主要的抗菌药物之一,尤其适用于治疗由产超光谱β内酰胺酶(ESBLs)和\或AmpC 酶细菌所引起的严重感染。既往临床实验室分离的耐碳青霉烯类抗生素菌株多为假单胞菌和不动杆菌等非发酵菌。但随着碳青霉烯类药物的广泛使用,耐碳青霉烯类抗生素的泛耐药肠杆菌科细菌的出现也越来越多。 标签:肠杆菌科细菌;碳青霉烯酶;耐药机制;改良Hodge试验;PCR;同源性 由于肠杆菌科细菌是临床上重要的医院感染菌之一,对碳青霉烯类抗菌药物的耐药的泛耐药肠杆菌科细菌的流行给临床抗感染治疗带来了极大困难。引起肠杆菌科细菌对碳青霉烯类的耐药机制主要有高产AmpC酶合并膜孔蛋白缺失、产生了水解碳青霉烯类药物的碳青霉烯酶、青霉素结合蛋白(PBP)的改变、主动外排系统的活跃。其中碳青霉烯酶的产生是泛耐药菌对碳青霉烯类抗生素产生耐药性的主要原因。碳青霉烯酶是能够明显水解碳青霉烯类抗生素的β-内酰胺酶,现阶段,已知的碳青霉烯酶主要包括以下四种,即Ambler分子分类A-D类。其中A、D类均属于丝氨酸酶,属于Bush分群中的第2f和2d亚组,B类主要由金属酶过程,属于bush分群中的第3a组。在肠杆菌科细菌中的碳青霉烯酶主要是A类酶和B类酶, 到目前为止,依据临床实验室耐药菌株的监测数据和文献报道,以KPC酶最为多见,在我国,以上海、浙江等地发现较早、较多,并且出现了发生局部性的流行的趋势。D类酶(OXA),在肠杆菌科细菌中极为少见,主要由不动杆菌属中检出。碳青霉烯酶编码基因的具有较高的应用价值,它不仅能够确定对基因元件中的移动质粒进行固定,发挥其在菌种的传播作用,还能够在染色体的辅助下,控制细菌间的传播[1,8]。 1碳青霉烯酶的分类 1.1 A类碳青霉烯酶A类碳青霉烯酶为丝氨酸酶,其中含有丝氨酸结构,属于Bush分群中的第2f亚组,这类酶都是青霉素酶,他们对亚胺培南的水解活性进行分析时,发现他明显强于美罗培南,且还能促使青霉素类、碳青霉烯类等药物产生耐药性作用,而对第3代头孢菌素通常敏感。他唑巴坦、克拉维酸能够降低此类的活性,但不被乙二胺四乙酸(EDTA)所抑制。不水解第3代头孢菌素。其中由质粒介导的KPC酶易于在不同菌种中传播,已成为肠杆菌科细菌耐碳青霉烯类抗生素的主要原因之一。 自2001年在美国北卡罗来纳州肺炎克雷伯菌中发现由质粒介导的碳青霉烯酶KPC-l[1],2004年纽约州质粒介导的KPC-3肺炎克雷伯菌引起的医院感染之后[2]。KPC类碳青霉烯酶在全球的检出率逐年升高,美国的纽约州和新泽西州曾一度出现产KPC类碳青霉烯酶耐药菌株的流行[3,4]。2004年浙江大学医学院附属第一医院首次在临床分离到了产KPC-2酶的肺炎克雷伯菌之后[5],在我国上