矿山地表及岩层移动观测 为了保护井巷、建筑物、水体、铁路等免受开采的有害影响,合理提高煤炭资源回收率,并为留设保护煤柱提供技术资料,新建矿井应开展地表及岩层的移动观测工作。 地表及岩层的移动观测工作设置的各种观测站必须编写岩移观测方案,并报请集团公司地质勘测处审批。观测站设计由文字说明和图纸两部分组成。文字部分包括观测站设计书。图纸包括井上、下对照图(包括观测线和观测点的位置)、观测线剖面图(包括观测线长度的确定)、岩层柱状图、观测点的构造图等。 矿区设置观测站时应统一规划,并选择在有代表性的地方设置。地表移动观测站位置的选择,应遵循由简单到复杂的原则,初次建立地表移动观测站的位置应满足:煤层走向、倾角及厚度均稳定,地势平坦,无大断层,单煤层开采,四周无采空区。 地表移动观测站一般可设走向观测线和倾斜观测线各 一条,设在移动盆地的主断面位置。如回采工作面的走向长度大于1.4H0+50m(式中H0为平均开采深度),亦可设置两条倾斜观测线,但至少应相距50m,并且应距开切眼或停采线0.7H以上。 观测点间距离应根据开采深度按下表21确定。

表21 矿山企业应根据矿区地面控制网,按5″级导线(网) 精度要求建立岩移观测控制网。各控制点和观测点的高程测量应组成水准网,按三等水准测量的要求进行观测。 控制点和观测点的设置应符合下列要求: (一)埋设的控制点和观测点必须用全站仪按设计标定,并应尽可能使观测点中心位于控制点连线的方向上; (二)在非冻土地区,测点的埋设深度应不小于0.6m。在冻土地区,测点的底面一般应在冻结线0.5m以下。测点可采用浇注式或混凝土预制件; (三)当地表至冻结线下0.5m内有含水层时,一般应采用钢管式测点; (四)埋设的测点应便于观测和保存。如预计地表下沉后测点可能被水淹没,则点的结构应便于加高; (五)在一般情况下,倾斜观测线上观测点编号应自下山向上山方向顺序增加,走向观测线上观测点编号应按工作面推进方向顺序增加。 在观测站各点埋设10-15天后,即可进行观测。首先应

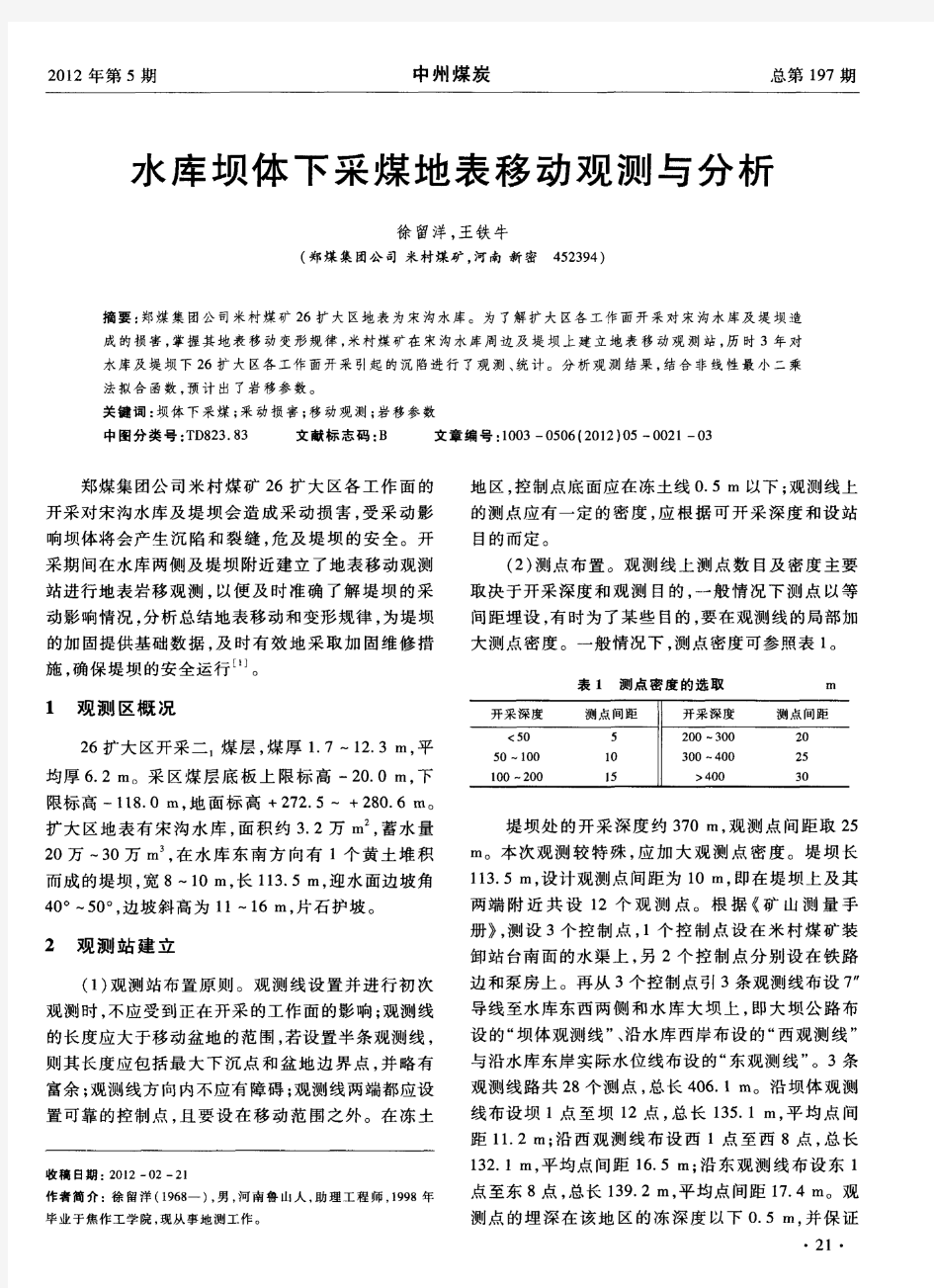

第一章开采引起的岩层与地表移动 煤矿开采的三性特殊性、艰巨性和困难性; 特殊困难条件下的开采 三下一上(建筑物下、铁路下、水体下和承压水上);有冲击地压危险的煤层;有煤与瓦斯突出危险的煤层;三软煤层;深部;边角煤;极薄煤层。 采用特殊开采工艺方式 短壁开采;充填采煤;上行开采;水力采煤;煤与煤层气共采;煤的地下气化 1、下沉及变化规律 主断面内地表移动向量的铅直分量,用W表示。坐标O点:最大下沉值处的地表点W坐标轴向下为正,单位为mmx坐标轴向右为正,单位为mW=W(x)最大下沉值在盆地中央,Wo=W5; x增加,W由零增加到最大,而后又趋于零W(-x)=W(x);边界点由d0决定;下沉曲线凹凸分界的拐点处,下沉值约为最大值的一半 2、倾斜 倾斜是指地表单位长度内下沉的变化,用i表示单位为mm/m,i坐标轴向下为正 倾斜是地表下沉的一阶导数,i(x) 正负号的决定:① i=tga 下沉曲线的切线与x轴正向所夹锐角为+a时,倾斜为正; 下沉曲线的切线与x轴正向所夹锐角为-a时倾斜为负。 倾斜的正负号的物理意义;垂直于地表下沉曲线的杆状物倾倒的趋向与x轴正向相同时,倾斜为正;杆状物倾倒的趋向与x 轴负向相同时倾斜为负。 3、水平移动 水平移动-地表移动向量的水平分量,用U表示,单位为mm,U=U(x),有两组方向不同的水平移动

规定:正值的水平移动与x轴的正方向一致 负值的水平移动与x轴的负方向一致 水平移动U(x)和倾斜i(x)的变化趋势同步他们之间相差一个有单位的比例系数B 4、曲率 地表单位长度内倾斜的变化,用K表示,单位为mm/m2或 10-3/m。 曲率坐标轴向上为正 . 正负号 倾斜曲线的切线与x轴正向所夹锐角为+a时,曲率为正; 倾斜曲线的切线与x轴正向所夹锐角为-a时曲率为负。 曲率正负号的物理意义 ; 正曲率的物理意义是地表下沉曲线在地面方向凸起或在煤层方向下凹.负曲率的物理意义是地表下沉曲线在地面方向下凹或在煤层方向凸起 5、水平变形 水平变形—单位长度上水平移动的变化 用 e 表示,坐标向上为正,单位:mm/m 正负号 用tga,水平移动曲线的切线与x轴正向所夹锐角为+a时,曲率为正; 水平移动曲线的切线与x轴正向所夹锐角为-a时曲率为负。 水平变形正负号的物理意义 . 水平变形正值的物理意义为地表受拉伸变形,负值的物理意义为地表受压缩变形。 水平变形的变化规律 两个相等的正极值和两个相等的负极值 正极值为最大拉伸值,位于边界点和拐点之间; 负极值为最大压缩值,位于两个拐点之间; 盆地边界点、拐点和中点处水平变形为零;

中国矿业大学 某矿6200工作面地表移动观测站设计 姓名: 学号: 班级: 指导老师: 环境与测绘学院 2016年4月17日

目录 一建立观测站的目的和任务 (2) 二设站地区的地形及地质采矿条件 (2) 三观测站设计时所采用的开采沉陷参数 (2) 四地表移动观测站的设计 (3) 五确定观测点间距、测点编号 (6) 六工作测点和控制点的构造和埋设方法 (6) 七观测站与矿区控制网连接设计 (8) 八观测站日常观测方案, (8) 九观测站成果整理方法 (9) 十观测站经费预估 (14)

一建立观测站的目的和任务 某矿 6200 工作面西部、西南部有后鲍店村、中鲍店村。为研究地下开采对村庄的影响及地表移动变形规律和参数,拟在该矿6200 工作面设置地表移动观测站,进行地表移动观测,通过观测获得地表移动动态参数和角值参数,同时,监测地下开采对建筑物的影响。 二设站地区的地形及地质采矿条件 6200 工作面位于六采区东北部,是该采区设计开采 2 层煤的第一个工作面,北部、东部分别为 3 煤的一采区 1308、1310、1312 采空区和二采区 2310、2311、2312 采空区及未开采区域,南部、西部尚未开采。6200 工作面基本沿倾向布置,为刀把型,倾向长为623~820 m ,走向宽为 46~129 m ,煤层厚度 0.70~1.33 m ,平均 1.10 m ,煤层倾角 4~19/6°,第四系平均厚度 196.16 m 。工作面标高为-233~-303m 。2 煤与下伏 3 煤的层间距一般为 21 m 。6200 工作面上方地表地势平坦,标高为 43 m 左右,冻土深度 0.4m 。 三观测站设计时所采用的开采沉陷参数 根据现场实测,求得本区域实测地表移动参数为:走向移动角=75°,上山移动角 =75°,下山移动角 =75°-0.6

地表移动观测站设计作业 一、设站目的: 某矿6200工作面西部、西南部有后鲍店村、中鲍店村。为研究地下开采对村庄的影响及地表移动变形规律和参数,拟在该矿6200工作面设置地表移动观测站,进行地表移动观测,通过观测获得地表移动动态参数和角值参数,同时,监测地下开采对建筑物的影响。 二、设站地区地质采矿概况: 6200工作面位于六采区东北部,是该采区设计开采2层煤的第一个工作面,北部、东部分别为3煤的一采区1308、1310、1312采空区和二采区2310、2311、2312采空区及未开采区域,南部、西部尚未开采。6200工作面基本沿走向布置,为刀把型,倾向长为623~820m,走向宽为46~129m,煤层厚度0.70~1.33 m,平均 1.10m,煤层倾角4~19/6°,第四系平均厚度196.16m。工作面标高为-233~-303m。2煤与下伏3煤的层间距一般为21m。 6200工作面上方地表地势平坦,标高为43m左右,冻土深度 0.4m。 三、地表移动参数:

根据现场实测,求得本区域实测地表移动参数为: 走向移动角δ=750,上山移动角γ=750,下山移动角β=750-0.6α,表土移动角φ=450,充分采动角ψ1=ψ2=ψ3=550,最下沉角θ=900-0.5α 平均采深 H=0.5(-233-303)=-268m,煤层平均倾角α

四、地表移动观测线位置、长度确定: 采空区走向长度超过1.2~1.40H (0H 为平均采深),地表走向方向达到充分采动;倾向方向小于1.2~1.40H ,地表倾向方向为非充分采动。 1、走向观测线位置确定: 由于倾向充分采动,走向观测线由最大下沉角θ=900-0.5α或充分采动角ψ1=ψ2=550确定 2、全走向观测线长度确定: m 439)cot()2(H cot 2AB 0=+?--+=l h h δδ? l 为走向工作面长度,m 3、倾向观测线位置确定: 由于走向非充分采动,倾斜主断面位于采空区中央 4、半倾向观测线长度确定: 384cos 2 L )cot(h cot h CD 1=+ ?--+=αββ?)(H 五、确定观测点间距、测点编号: 根据国内对开采沉陷的大量研究,一般根据开采深度确定观测点密度,该矿区平均采深在200~300m ,所以观测点间距为20m 。

兴文县黄家沟煤业有限责任公司 “三下”开采调查及深陷治理报告 编制人:苟宇 技术负责人:袁仁启 矿长:何泽奎 二0一四年

兴文县黄家沟煤业有限责任公司 “三下”开采调查及沉陷治理报告 为了防治煤矿在地面建筑物、河流、交通公路等“三下”开采造成隐患,并严格制定措施进行保护,消除安全隐患。因此,特制定“三下”开采及沉陷治理报告: 一、地理位置 兴文县黄家沟煤业有限责任公司黄家沟煤矿属川办函〔2007〕16号批准的资源整合矿井,由“兴文县黄家沟硫铁矿煤矿” 和“兴文县仙锋乡昌宏煤源有限责任公司(黄家沟井)”整合后组建的矿井。矿山位于四川省兴文县先锋硫煤矿区新塘矿段第38—55号勘探线之间,行政区划隶属兴文县仙峰乡团结村四组,矿区面积2.0177km2。 新塘矿段位于四川盆地南缘,属四川省宜宾市兴文县管辖,矿段呈北西—南东向展布,东端55线与新华矿段分界,西端38线与周家矿段分界,东西长3.4km,南北宽约6km,面积约24 km 2。本矿东西走向长度范围与新塘矿段基本一致。 矿山有2.5km简易公路与兴文县至珙县的公路相接,北东距兴文县城古宋公路里程约70km,西至珙县火车站45km,交通较为方便,煤炭资源的开发具有较好的交通运输条件 二、地质、地貌 兴文县地处四川盆地南缘向云贵高原过渡地带,系盆南山地地貌类型。由于仙峰山隆起,横亘东西,将全县分为南北两翼。县境北部为北低南高地形,最低海拔275.6米。县境南部为北高南低地形,海拔501米至

1795.1米。县境北部、东部地势起伏较小,分布为大小不等的山间盆地和河谷平原,中部、南部群山参差,沟谷穿插,地貌破碎。全县可分为槽坝、丘陵、低山、中山四种地貌类型。 槽坝地貌主要分布在县境东北部。自大坝经金鹅,绕县境东北。经博泸至玉屏。东西长60多公里,南北宽3-6公里。坝内相对高差15-30米。面积在3000亩以上的坝有20个。槽谷相接,坝坝相连,偶有孤山、石笋兀立,由三迭系飞仙关组暗紫色页岩母质形成冲积土,深厚肥沃,光、热、水条件好。 丘陵地貌主要分布在县境北部边缘。由低丘、中丘、高丘组成。低丘在丘陵腹部,海拔275.6米至300米,相对高差在20-30米;中丘位于低丘两侧,海拔300-400米,相对高差50-100米;高丘由一些较大的单斜山、方山、斜状山组成,在中丘两侧,海拔400-600米,相对高差100-200米。 低山中谷地貌主要分布在县境中部地区。由许多单斜峰丛和长岗山体组成,重峰叠嶂,断续延伸。东起高滩、义合,西止玉屏、博泸,长40多公里,宽约2公里。坡向南北倾斜,北低南高。坡度北缓南陡,10°-40°左右。岭谷之间海拔400-1000米,相对高差500-622米。境内有三道较大的长岗山山梁。由三迭系须家河组、飞仙关组、志留系韩家店组等岩层发育而成,群众俗称为冷砂梁子、黄砂梁子、油砂梁子。山高坡陡,水土流失严重,土多田少,土地瘦薄。 中山窄谷地貌主要分布在县境南部地区。由一系列单斜山、环状山组成,群峰耸立,起伏变化较大,海拔501-1795.1米,相对高差1294.1

一、重要概念 1矿山压力、2 矿山压力显现、3矿山压力控制、4原岩应力、5支承压力、6老顶、7直接顶、8直接顶初次垮落、9顶板下沉量、10老顶初次来压、11周期来压、12关键层、13开采沉陷、14充分采动与非充分采动、15岩层移动角、16岩层变形、17沿空留巷、18沿空掘巷、19锚固力、 20软岩、 21顶板大面积来压、22浅埋煤层、23放顶煤开采。 二、简答与分析论述 1. 简述原岩应力场的概念及主要组成部分。 2. 原岩应力分布的基本特点 3. 支承压力与矿山压力的区别? 4. 煤柱下方底板岩层中应力分布特点及其实际意义? 5. 简述岩石破碎后的碎胀特征及其在控制顶板压力中的作用? 6. 分析采场上覆岩层结构失稳条件 7. 分析加快工作面推进速度与改善顶板状况的关系。 8. 试分析开采深度对采场矿山压力及其显现的影响。 9. 老顶破时在岩体内将引起什么性质的挠动,其特点是什么?有何实用意义? 10. 简述回采工作面周围支承压力分布规律。 11.是否矿山压力大矿山压力显现也必然强烈,试举例说明。 12. 简述我国缓倾斜煤层工作面顶板分类方案。 13. 支撑式、掩护式、支撑掩护式液压支架结构特征及适用范围。 14. 简述采场支架与围岩关系特点。 15. 分析采场支架工作阻力与顶板下沉量“P-△L”曲线关系 16. 试分析综采面支护质量监测对于改善工作面支架—围岩关系,确保工作面高产高效的作用。 17. 简述开采后引起的上覆岩层的破坏方式及其分区。 18. 简述绿色开采技术体系,关键层的作用。 19. 简述控制岩层移动的技术。 20. 为什么说锚注支护是软岩巷道支护的新途径? 21. 采区平巷在其服务期内沿走向的矿压规律有哪些?采动影响带的前影响区和后影响区内矿压显现时间和机理有何不同? 22. 沿空留巷矿压显现基本特征?与沿空掘巷矿压显现的主要区别? 23. 跨巷回采卸压的基本原理? 24. 画出巷道支架与围岩相互作用关系示意图,并分析支架与围岩的相互作用原理。 25. 高强度螺纹钢锚杆组成及其经常与之组合使用的支护材料。 26. 如何根据锚杆对围岩的约束方式定义锚杆锚固力? 27. 简述软岩巷道变形力学机制。 28. 简述影响顶煤冒放性的主要因素,提高顶煤冒放性的主要措施。

旬邑县宋家沟煤矿 xunyixiansongjiagoumeikuang 2026综采工作面地表移动观测站 设计方案 编制单位:地测科 编制日期: 2013.06.01

前言 为了获得2026综采工作面最可靠的地表移动参数,掌握该工作面地质采矿条件下的地表移动规律,我矿决定建立2026综采工作面地表移动观测站,进行该工作面地表移动的观测和研究工作。 2026工作面地表移动观测与研究的主要内容: 1、掌握地质采矿条件与地表移动的变形关系; 2、获得综采条件下地表移动与变形的分布规律; 通过对2026工作面地表移动观测站的研究,为我矿保护煤柱的留设和实现煤矿安全生产等提供科学依据,并进一步探求地表移动规律,丰富和发展我矿采煤技术。

2026综采工作面地表移动 观测站设计方案 一、2026工作面地质采矿条件 2026工作面走向长度为1110米,倾向宽150米,面积约16.65万㎡,平均采深为227米,工作面平均倾角12°,该工作面4-2煤层厚度在2.4-3.0米之间,平均2.7米,采用走向长壁垮落采煤法,综合机械化采煤。本工作面掘进水文地质条件简单,顶底板均为泥岩、粉砂岩,隔水性能好;该工作面老顶为粉砂岩或砾岩,厚度为5.75-75米,该层非常坚硬;直接顶为泥岩、砂质泥岩厚度为1.46-6.67米,直接底为细砂岩、砂质泥岩,岩性变化不大,厚度约2.47米,具有膨胀性,上部松散层厚度约为145米。 二、地表移动观测站的设计 1、观测站设计原则 为了能够获得准确、可靠、有代表性的观测资料,在观测站设计中应遵循以下原则: (1)观测线应设在地表移动盆地的主剖面上; (2)观测线在观测期间不受临近开采的影响; (3)观测线的长度要大于地表移动盆地的范围; (4)根据开采深度和设站目的,观测线上的测点应有一定的密度; (5)观测站的控制点要设在移动盆地范围以外,埋设要牢固。 2、角量参数的选定 由于该观测站为我矿第一个观测站,角度参数的选定只能参照我矿采矿条

11042地表移动观测站设计方案

六盘水恒鼎实业有限公司 盘县石桥镇喜乐庆煤矿 地表移动观测站设计方案2015年1月20日

11042采面地表移动观测站设计方案 前言 为了获得我矿采煤工作面最可靠的地表移动参数,掌握我矿地质采矿条件下的地表移动规律,我矿决定建立11042采面地表移动观测站,进行该工作面地表移动的观测和研究工作。 11042采面地表移动观测与研究的主要内容: (1)掌握地质采矿条件与地表移动与变形的关系; (2)获得厚松散层、炮采条件下地表移动与变形的分布规律; (3)确定采面地质采矿条件下的角量参数、动态参数和预计参数。 通过对采面地表移动观测站的研究,为我矿保护煤柱留设、征地、迁村和实现煤矿安全生产等提供科学依据,并进一步探求厚松散层条件下的地表移动规律,丰富和发展我国“三下”采煤技术。 一、11042采工作面地质采矿条件 4#煤层位于龙潭组上部,上距飞仙关组(T1f)底界平均12.09m。11042采工作面倾向平均长87m,走向长222m,面积约19314m2,平均煤厚为m=2m,平均倾角14o,工作面标高为+1531m~+1541m,该工作面相对范围内地面标高为+1625m~+1655m,其最大开采深度为114m,最小开采深度为94m。上部松散层厚度为h=70m且该工作面上方无农田、建筑物等。 二、地表移动观测站的设计 1、观测站设计原则

为了能够获得准确、可靠、有代表性的观测资料,在观测站设计中,应遵循以下原则: (1)观测线应设在地表移动盆地的主断面上; (2)观测线在观测期间不受邻近开采的影响; (3)观测线的长度要大于地表移动盆地的范围; (4)根据开采深度和设站目的,观测线上的测点应有一定的密度; (5)观测站的控制点要设在移动盆地范围以外,埋设要牢固。若在冻土地区,控制点底面应在冻土线0.5m 以下。 2、角量参数的选定 角量参数的选定只能参照网上相似地质采矿条件矿区地表移动观测站成果资料。 网上相似地质采矿条件矿区的角度参数为: ,040=?αβ*8.0~750= 000075~7075~70==δγ, 网上地表移动规律研究报告中经验公式可得: 0000 005.49.585.46.257.508.71±=±-H h H m -==综综γδ 0000 009.15.589.132.02.247 .555.73±=±--αβH h H m -=综 其中 ?——松散层移动角; γ、β——上、下山移动角; δ——走向移动角; α——煤层倾角;

地表残余沉陷变形机理数值模拟与预计参数分析 易四海 (中煤科工集团唐山研究院有限公司,河北唐山063012) [摘要]采用数值模拟计算,通过对覆岩移动过程的模拟研究,指出了地表沉陷由岩体变形 破坏到岩体密实沉陷的发展过程,揭示了岩体密实沉陷延续是引起地表残余沉陷变形的机理;通过对岩体密实阶段地表沉陷分布规律的模拟研究,证实地表残余变形可以用概率积分法进行预计。根据数值模拟及现场实测数据,确定了长壁开采条件下地表残余沉陷变形的概率积分法预计参数。 [关键词] 残余沉陷变形;数值模拟;沉陷过程;预计参数;长壁开采 [中图分类号]TD325 [文献标识码]A [文章编号]1006-6225(2016)02-0029-04Forecast Parameters and Numerical Simulation of Mechanism of Surface Residual Subsidence Deformation YI Si-hai (CCTEG Tangshan Research Institute ,Tangshan 063012,China ) Abstract :Overburden strata movement process was studied by numerical simulation ,the results showed that surface subsidence expe- rienced the process that from rock mass deformation to rock mass subsidence ,it revealed that rock mass subsidence development was reasons that induced surface residual subsidence deformation.Surface residual deformation could be predicted by probability integral method according numerical simulation of surface subsidence distribution law during rock mass subsidence stage.On the basis of numer-ical simulation and measured data ,predicting parameters of probability integral method of surface residual subsidence deformation with long wall mining situation were confirmed. Key words :residual subsidence deformation ;numerical simulation ;subsidence process ;predicting parameters ;long wall mining [收稿日期]2015-08-19 [DOI ]10.13532/https://www.doczj.com/doc/b02541134.html,11-3677/td.2016.02.009[基金项目]国家自然科学基金项目(51474129) [作者简介]易四海(1980-),男,湖北公安人,副研究员,博士,主要从事开采沉陷规律与“三下”采煤方面的研究工作。[引用格式]易四海.地表残余沉陷变形机理数值模拟与预计参数分析[J ].煤矿开采,2016,21(2):29-32. 开采沉陷延续时间较长,地表将在很长时间内存在残余沉陷变形,对采煤塌陷区地表新建建 (构)筑物产生不利影响。因此,了解和掌握采煤塌陷区地表残余沉陷规律十分重要。但是,限于采 煤塌陷区地表残余沉陷延续时间长、数值较小,一般难以用实测方法掌握其全部发展规律。目前,对采煤塌陷区地表残余沉陷变形的预测已有了一些研究 [1-3] ,对采煤塌陷区建设利用具有一定的指导意义,但在对残余沉陷变形预测参数取值时大多凭经验,缺乏足够的理论支持,给采煤塌陷区地表建筑带来了一定的安全隐患。 为此,本文采用数值模拟计算,研究覆岩移动过程及地表残余沉陷变形的分布规律,依据实测数据建立地表残余沉陷变形的预计方法并确定相关参数,为采煤塌陷区地表安全利用提供理论依据。1 采煤沉陷数值模拟 采用离散元法进行模拟试验。试验设计煤层采厚M =3.0m ,采宽L =125m ,倾角α=0?,采深 H 0=100m ,松散层厚度H s =20m ,基岩厚度H j = 80m ,基岩由砂岩、泥岩和砂质泥岩等岩性组成。 图1为数值计算模型网格剖分图 。 图1 数值计算模型剖分 1.1地表沉陷过程 地下煤层采出后引起的地表沉陷是一个时间和空间过程。由于地表沉陷孕育与发展过程非常复杂,许多学者从不同的角度对其进行了研究 [4-6] , 这些研究多从地表点的移动量及剧烈程度的角度进 行描述。而实际上,地表移动是岩层移动的延伸和表象,岩层移动是发生在岩体内部的力学现象,只有从岩层移动的角度来研究地表沉陷过程才能真实揭示岩层与地表移动的机理与规律。 图2为数值模拟采空区上方不同高度岩层内测 9 2第21卷第2期(总第129期) 2016年4月煤矿开采 COAL MINING TECHNOLOGY Vol.21No.2(Series No.129) April 2016 中国煤炭期刊网 w w w .c h i n a c a j .n e t

目录 一、建立地表观测站的目的 (2) 二、建立地表观测站的目的 (2) 三、工作面地质采矿条件 (2) 3.1设站地区地质采矿概况 (2) 3.2地表移动参数 (2) 四、地表移动观测站的设计 (3) 4.1 观测站设计原则 (3) 4.2观测线长度、位置的确定 (3) 4.3确定观测点间距、测点编号 (4) 4.4控制点、观测点的构造及埋设方法设计 (7) 五、观测站成果整理方法 (10) 六、移动和变形计算 (10) 七、绘图工作 (12) 八、观测成果整理 (12) 九、观测站经费估算 (12)

某矿6200工作面西部、西南部有后鲍店村、中鲍店村。为研究地下开采对村庄的影响及地表移动变形规律和参数,拟在该矿6200工作面设置地表移动观测站,进行地表移动观测,通过观测获得地表移动动态参数和角值参数,同时,监测地下开采对建筑物的影响。 二、建立地表观测站的目的 1、由于国内外对重复采动下的地表移动变形及对外建筑物的影响和破坏的研究还很不充分,所以本项目通过地表移动的观测研究,探寻重复采动条件下地表移动变形的规律,对本矿区重复开采沉陷问题起到现实的指导意义。 2、综合分析观测资料,求取地表变形的角量参数及概率积分法预计参数。 3、用实测的移动变形参数进行建筑物、铁路和水体下的保护煤柱设计,有效地减少铁路、建筑物、水体下压煤量,并可以合理确定综采工作面的尺寸,提高煤炭采出率。 4、减少和避免不必要的采矿纠纷,可进行提前预测和防护措施,有利于保护人身、财产安全。 三、工作面地质采矿条件 3.1设站地区地质采矿概况 6200工作面位于六采区东北部,是该采区设计开采2层煤的第一个工作面,北部、东部分别为3煤的一采区1308、1310、1312采空区和二采区2310、2311、2312采空区及未开采区域,南部、西部尚未开采。6200工作面基本沿走向布置,为刀把型,走向长为623~820m,倾斜宽为46~129m,煤层厚度0.70~1.33 m,平均1.10m,煤层倾角4~19/6°,第四系平均厚度196.16m。工作面标高为-233~-303m。2煤与下伏3煤的层间距一般为21m。6200工作面上方地表地势平坦,标高为43m左右,冻土深度0.4m。 3.2地表移动参数 根据现场实测,求得本区域实测地表移动参数为:走向移动角δ=750,上山移动角γ=750,下山移动角β=750-0.6α,表土移动角φ=450,充分采动角ψ1=ψ2=ψ3=550,最下沉角θ=900-0.5α

“三下一上”采煤理论技术 1.“三下一上”采煤技术现状 建筑物下、铁路下、水体下、承压水体上开采,简称“三下一上”开采。 据目前不完全统计,我国国有骨干大中型矿井“三下”压煤量达到140亿吨以上,其中建筑物下压煤占整个“三下”压煤量的60%以上,水体下(包括承压废岩水上)压煤占28%左右,铁路下压煤占12%左右,然而,到目前为止,我国仅从“三下”采出的煤炭约有10亿吨,只占整个“三个”压煤量的7%左右。 随着一些大中型煤矿开采时间的增长及其地表乡镇企业和农村住宅的建设和扩展,目前,已有很大一部分矿井已无较为正规完整的采区可供开采,造成很多矿井有储量而无法大规模开采的局面。而有些矿井强行开采(不管对地表的影响),有些矿井因采掘接替协调顺序不对进行开采,引起对地表设施的大量或不该有的损坏,造成巨大的经济损失和紧张的工农关系,严重影响了煤矿企业的生产和经济效益。 从目前调查的结果得出,几乎所有的井下开采的煤炭大中型企业,都面临着大量的“三下”压煤问题,这些“三下”压煤量占目前矿井储量的10~15%,个别的甚至更多。因此,如何逐步开采“三下”压煤,或如何规划矿井的采掘接替顺序,把对地表的影响控制在最低限度;或者如何搭配开采“三下”压煤,有计划地控制逐年的采动损害赔偿;或者以经济效益为第一要素采用一些特殊的开采方法,在不影响地表建(构)筑物的前提下部分开采出一些“三下”压煤量。这些都是目前煤炭企业已经面临而必须研究解决的问题。 1.1 建筑物下采煤 建筑物下开采是指那些不适合搬迁的城镇、工厂、居民区、村庄等所压矿层的开采,其中包括井筒矿柱的回收。做到即采出资源,又要保护地面建筑物。采取的措施主要是在井下开采时采取一些不同于普通的开采方法,以减少地面移动与变形,另外对地面的建筑物或构筑物采取加固与维修的方法,使其所受的采动影响和破坏程度在其本身允许的范围之内。这在国内外都取得了诸多成

皖北煤电集团有限责任公司 五沟煤矿1013工作面地表移动观测站设计 安徽理工大学 五沟煤矿 2008年4月

前言 为了获得五沟煤矿1013工作面最可靠的地表移动参数,掌握该地质采矿条件下的地表移动规律,皖北煤电集团有限责任公司五沟煤矿决定建立1013首采面地表移动观测站,进行该工作面地表移动的观测和研究工作。 1013首采面地表移动观测与研究的主要内容: (1)掌握地质采矿条件与地表移动与变形的关系; (2)获得厚松散层、综采条件下地表移动与变形的分布规律; (3)确定首采面地质采矿条件下的角量参数、动态参数和预计参数。 通过对首采面地表移动观测站的研究,为五沟煤矿保护煤柱留设、征地、迁村和实现煤矿安全生产等提供科学依据,并进一步探求厚松散层条件下的地表移动规律,丰富和发展我国“三下”采煤技术。 1 1013首采工作面地质采矿条件 1013工作面倾向长1000m,走向宽150m,面积约15万m2,平均采深为385m,平均倾角10o,该工作面10煤层厚度在0~5.5m之间,平均3.1m。采用走向长壁垮落采煤法,综合机械化采煤。本工作面掘进水文地质条件较复杂,本区有“四含”水,其中四含岩性复杂,泥质含量高,渗透性差,补给条件较差,直接覆盖在煤系地层之上,而与上覆一、二、三含水层无直接水力联系。该工作面老顶为泥岩、粉细砂岩,岩性和厚度变化大。直接顶工作面外段为中厚层灰白色中、细粒砂岩,厚度为6.4~10m;中段为灰色~浅灰色粉砂岩,一般厚度为3.7m;里段直接顶板则为深灰色~灰黑色块状泥岩,含炭质,厚度为2.5m。直接底板岩性变化不大,岩性为粉、细砂岩或粉细砂岩互层。上部松散层厚度为270m左右。

水库下采煤的安全性分 析 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

水库下采煤的安全性分析摘要:水库下采煤一方面要确保煤矿井下安全,同时还要保护地表水资源和水库坝体的安全。根据水体下采煤的技术理论,在现场调研的基础上,结合煤矿具体的地质采矿条件,进行了上覆岩层破坏高度的计算、地表移动和变形的预计,从而对水库水体下采煤的安全性进行分析、评价和论证。结果表明:各工作面开采以后,上覆岩层中导水裂缝带发育的最大标高与基岩顶部边界之间有较厚的基岩岩柱,即导水裂缝带不会波及到地表水水库。同时,根据地表移动和变形预计结果,分析了各工作面开采对水库坝体的影响。最后提出了相应的技术措施,确保水库下安全采煤。 关键词:水库;堤坝;水体下采煤;采动损害 国内外水体下采煤已有100多年的历史,各主要产煤国家在海下、河流下、湖泊下、含水的松散层和含水的岩层下、人工修建的蓄水工业建筑物下、充水的巷道与采场下进行了大量的试验开采工作。英国、日本、加拿大、智利和澳大利亚还成功地进行了海下采煤;美国则非常重视长壁开采对地表河流甚至小溪的影响。我国煤炭资源分布广,不仅平原地区、丘陵和山区的地下蕴藏着丰富的煤炭资源,而且各类水体下压煤量也很大[1-2]。长期以来,我国积累了丰富的水体下、湖泊下及河下的采煤经验[3-4],水体下采煤技术已处于领先地位。据统计我国在各类水体下,已安全采出超过2亿t煤炭,如我国已在淮河堤下采煤取得了巨大成功[5],龙口矿区已经成功地进行海底下采煤等。

水体下采煤技术是涉及到采矿、地质、岩石力学等多学科领域[6-7]。研究水体下采煤技术的目的是实现水体下的安全采煤。根据地质采矿条件及开采方案设计,进行综合计算、分析和评价,可以为实现水体下安全采煤提供技术保证。因此,正确评价和分析水体下采煤的安全性,实现水体下的安全采煤,对于确保煤矿安全生产,提高煤炭资源采出率缓解矿井采掘接替紧张的矛盾、保护地表水和地下水资源等都具有十分重要的现实意义。 郑州煤电(集团)公司米村煤矿26扩大区地表有一水库,该水库是影响26扩大区安全开采的主要水体。水库下采煤一方面要确保煤矿井下安全同时还要保护地表水资源。为确保在此水体下安全采煤,采前必须对水库下采煤的安全性进行分析研究,以便根据实际情况采取相应的技术措施。本文在收集现场地质采矿资料和有关观测资料的基础上,结合米村煤矿具体的地质采矿条件,对水库水体下采煤的安全性进行了研究和论证。 1地质采矿条件及水库情况 1.1地质采矿条件 米村煤矿26扩大区地面标高为+272.5~+280.6m。走向长200~1050m,倾向长340~590m地质储量约2.58Mt,可采储量约2.19Mt。该采区地面西北高,东南低,沟谷发育,黄土覆盖层较厚。采区整体为一单斜构造,无大的断裂构造,地质条件简单。含煤地层为石炭纪、二迭系含煤岩系。开采煤层为二1煤,上限标高–20.0m,下限标高–118.0m,煤层厚度为1.7~12.31m,平均为6.25m,倾角为8°~12°。上覆岩层主要

地表移动观测站设计-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

地表移动观测站设计作业 一、设站目的: 某矿6200工作面西部、西南部有后鲍店村、中鲍店村。为研究地下开采对村庄的影响及地表移动变形规律和参数,拟在该矿6200工作面设置地表移动观测站,进行地表移动观测,通过观测获得地表移动动态参数和角值参数,同时,监测地下开采对建筑物的影响。 二、设站地区地质采矿概况: 6200工作面位于六采区东北部,是该采区设计开采2层煤的第一个工作面,北部、东部分别为3煤的一采区1308、1310、1312采空区和二采区2310、2311、2312采空区及未开采区域,南部、西部尚未开采。6200工作面基本沿走向布置,为刀把型,倾向长为623~820m,走向宽为46~129m,煤层厚度~ m,平均,煤层倾角4~19/6°,第四系平均厚度。工作面标高为-233~-303m。2煤与下伏3煤的层间距一般为21m。 6200工作面上方地表地势平坦,标高为43m左右,冻土深度。 三、地表移动参数: 根据现场实测,求得本区域实测地表移动参数为: 走向移动角δ=750,上山移动角γ=750,下山移动角β=α,表土移动角φ=450,充分采动角ψ1=ψ2=ψ3=550,最下沉角θ=α 平均采深 H=(-233-303)=-268m,煤层平均倾角α

四、地表移动观测线位置、长度确定: 采空区走向长度超过~0H (0H 为平均采深),地表走向方向达到 充分采动;倾向方向小于~0H ,地表倾向方向为非充分采动。 1、走向观测线位置确定: 由于倾向充分采动,走向观测线由最大下沉角θ=α或充分采动角ψ1=ψ2=550确定 2、全走向观测线长度确定: m 439)cot()2(H cot 2AB 0=+?--+=l h h δδ? l 为走向工作面长度,m 3、倾向观测线位置确定: 由于走向非充分采动,倾斜主断面位于采空区中央 4、半倾向观测线长度确定: 384cos 2 L )cot(h cot h CD 1=+?--+=αββ?)(H 五、确定观测点间距、测点编号: 根据国内对开采沉陷的大量研究,一般根据开采深度确定观测点密度,该矿区平均采深在200~300m ,所以观测点间距为20m 。 在倾斜观测线上自下山向上山方向顺序增加,分别为B0-B19,在走向观测线上按工作面推进方向顺序增加,分别为A0-A11。

水库下采煤的安全性分析 摘要:水库下采煤一方面要确保煤矿井下安全,同时还要保护地表水资源和水库坝体的安全。根据水体下采煤的技术理论,在现场调研的基础上,结合煤矿具体的地质采矿条件,进行了上覆岩层破坏高度的计算、地表移动和变形的预计,从而对水库水体下采煤的安全性进行分析、评价和论证。结果表明:各工作面开采以后,上覆岩层中导水裂缝带发育的最大标高与基岩顶部边界之间有较厚的基岩岩柱,即导水裂缝带不会波及到地表水水库。同时,根据地表移动和变形预计结果,分析了各工作面开采对水库坝体的影响。最后提出了相应的技术措施,确保水库下安全采煤。 关键词:水库;堤坝;水体下采煤;采动损害 国内外水体下采煤已有100多年的历史,各主要产煤国家在海下、河流下、湖泊下、含水的松散层和含水的岩层下、人工修建的蓄水工业建筑物下、充水的巷道与采场下进行了大量的试验开采工作。英国、日本、加拿大、智利和澳大利亚还成功地进行了海下采煤;美国则非常重视长壁开采对地表河流甚至小溪的影响。我国煤炭资源分布广,不仅平原地区、丘陵和山区的地下蕴藏着丰富的煤炭资源,而且各类水体下压煤量也很大[1-2]。长期以来,我国积累了丰富的水体下、湖泊下及河下的采煤经验[3-4],水体下采煤技术已处于领先地位。据统计我国在各类水体下,已安全采出超过2亿t煤炭,如我国已在淮河堤下采煤取得了巨大成功[5],龙口矿区已经成功地进行海底下采煤等。

水体下采煤技术是涉及到采矿、地质、岩石力学等多学科领域[6-7]。研究水体下采煤技术的目的是实现水体下的安全采煤。根据地质采矿条件及开采方案设计,进行综合计算、分析和评价,可以为实现水体下安全采煤提供技术保证。因此,正确评价和分析水体下采煤的安全性,实现水体下的安全采煤,对于确保煤矿安全生产,提高煤炭资源采出率缓解矿井采掘接替紧张的矛盾、保护地表水和地下水资源等都具有十分重要的现实意义。 郑州煤电(集团)公司米村煤矿26扩大区地表有一水库,该水库是影响26扩大区安全开采的主要水体。水库下采煤一方面要确保煤矿井下安全同时还要保护地表水资源。为确保在此水体下安全采煤,采前必须对水库下采煤的安全性进行分析研究,以便根据实际情况采取相应的技术措施。本文在收集现场地质采矿资料和有关观测资料的基础上,结合米村煤矿具体的地质采矿条件,对水库水体下采煤的安全性进行了研究和论证。 1地质采矿条件及水库情况 1.1地质采矿条件 米村煤矿26扩大区地面标高为+272.5~+280.6m。走向长200~1050m,倾向长340~590m地质储量约2.58mt,可采储量约2.19mt。该采区地面西北高,东南低,沟谷发育,黄土覆盖层较厚。采区整体为一单斜构造,无大的断裂构造,地质条件简单。含煤地层为石炭纪、二迭系含煤岩系。开采煤层为二1煤,上限标高–20.0m,下限标高–118.0m,煤层厚度为

岩层及地表移动的各种参数(08-12-2修订) 通过地表移动观测确定地表移动参数: 边界角:在充分采动或接近充分采动条件下,地表移动盆地主断面上盆地边界点(下沉值为10mm)至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。考虑松散层时,还要根据松散层移动角确定。 移动角:在充分采动或接近充分采动条件下,地表移动盆地主断面上三个临界变形值中最外边的一个临界变形值点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。考虑松散层时,还要根据松散层移动角确定。 三个临界变形值为:倾斜变形3mm/m;水平变形2mm/m;曲率变形0.2mm/m2。 裂缝角:在充分采动或接近充分采动条件下,地表移动盆地内最外侧的地表裂缝至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。 充分采动角:在充分采动条件下,地表移动盆地平地边缘点至采空区边界连线与煤层在采空区一侧的夹角。 以上各角又都分为上山、下山和走向三角。 最大下沉角:非充分采动时,地表移动盆地中心区的最大下沉点至采空区中心点的连线与水平线在下山方向的夹角。充分采动

时,在松散层不厚情况下,可依据上下山充分采动角作两直线,其交点至采空区中点连线与水平线在下山一侧的夹角。 开采影响传播角:充分采动时,倾向主断面上地表最大下沉值与该点水平移动值的比值的反正切值。 关于最大下沉角和开采影响传播角,有些书和文章不加区分,其实从以上《规程》中的定义来看,一个通过作图得到,一个通过计算得到,二者从数值上是很可能不同的。 地表移动计算参数: 下沉系数:充分采动时,地表最大下沉值与煤层法线采厚在铅垂方向投影长度的比值。 水平移动系数:充分采动时,走向主断面上地表最大水平移动值与地表最大下沉值的比值。 主要影响角正切:走向主断面上走向边界采深与其主要影响半径之比。在概率积分法预计时,不用边界角、移动角和裂缝角作为预计参数而一般采用主要影响角正切作为预计参数。 注意:主要影响角与下山移动角是不同的概念。 拐点偏距:下沉曲线的几何拐点与煤壁在水平方向上的偏离距离(偏向采空区)。 对于以上计算参数,《规程》给出了根据地表移动观测站数据计算的方法。对于缺少实际观测资料的矿区,可采用覆岩综合评价系数P及地质、开采技术条件来确定地表移动计算参数(见《规程》)。《规程》还给出了煤层群条件下,如果下层煤开采的影

第一章地表移动和变形规律 第一节开采引起的岩层和地表移动 一、开采引起的岩层移动和破坏 (一)岩层移动和破坏过程 在地下煤层被采出前,岩体在地应力场作用下处于相对平衡状态。当部分煤层被采出后,在岩体内部形成一个采空区,其周围岩体应力平衡状态受到破坏,引起应力重新分布,从而使岩体产生移动、变形和破坏,直至达到新的平衡。随着工作面的推进,这一过程不断重复。这是十分复杂的物理、力学变化过程,也是岩层产生移动和破坏过程,这一过程和现象称为岩层移动(Strata Movement)。 为了便于理解,以近水平煤层开采为例,说明岩层移动和破坏过程和应力状态的变化。当地下煤层开采后,采空区直接顶板岩层在自重应力及上覆岩层重力的作用下,产生向下的移动和弯曲。当其内部应力超过岩层的应力强度时,直接顶板首先断裂、破碎,相继冒落,而老顶岩层则以梁、板的形式沿层面法向方向移动、弯曲,进而产生断裂、离层。随着工作面向前推进,受到采动影响的岩层范围不断扩大。当开采范围足够大时,岩层移动发展到地表,在地表形成一个比采空区范围大得多的下沉盆地,如图1-1所示。 由于岩层移动和破坏的结果,使采空区周围应力重新分布,形成增压区(支承压力区)和减压区(卸载压力区)。在采空区边界煤柱及其边界上、下方的岩层内形成支承压力区,其最大压力为原岩应力场的3~4倍。由于支承压力的作用,使该区煤柱和岩层被压缩,有时被压碎,煤层被挤向采空区。如图1-2所示。由于增压的结果,使煤柱部分被压碎,支承载荷的能力减弱,于是支承压力峰值区向煤壁深处转移。在回采工作面的顶、底板岩层内形成减压区,其应力小于采前的正常压力。由于减压的结果,使下部岩层发生弹性恢复变形。上部岩体由于受下部岩体移向采空区的结果,可能在顶板岩层内形成离层,而底板岩层在采空区范围内卸压,在煤柱范围内增压,两种压力作用的结果,可能出现采空区地板向采空区隆起的现象。 (二)岩层移动和破坏的形式 在岩层移动过程中,采空区周围岩层的移动和破坏形式主要有以下几种:1.弯曲 弯曲是岩层移动的主要形式。当地下煤层被开采后,从直接顶板开始岩层整体沿层面法线方向弯曲,直到地表。此时,有的岩层可能会出现断裂或大小不一的裂隙,但不产生脱落,保持层状结构。 2.垮落 垮落(又称冒落)这是岩层移动过程中最剧烈的形式,通常只发生在采空区直接顶板岩层中。当煤层采出后,采空区附近上方岩层弯曲而产生拉伸变形。当拉伸变形超过岩层的允许抗拉强度时,岩层破碎成大小不一的岩块,无规律地充填在采空区,此时,岩体体积增大,岩层不再保持其原有的层状结构。 3.煤的挤出 采空区边界煤层在上覆岩层强大的压力作用下,部分煤体被压碎挤向采空区,这种现象称为煤的挤出(又称片帮)。由于增压区的存在,煤层顶底板岩层