外文翻译---综述菠萝叶纤维,剑麻纤维及其生物复合材料

- 格式:doc

- 大小:3.59 MB

- 文档页数:22

叶纤维植物是一类植物,它们的叶子或叶片具有较高的纤维含量。

这些植物被广泛用于纺织和纸浆工业,因为它们的叶纤维具有良好的强度和可纺性。

一些常见的叶纤维植物包括:1. 亚麻(Flax):亚麻是一种来源于亚麻植物的纤维植物,常用于制作亚麻布。

亚麻纤维细而柔软,具有良好的吸湿性和透气性。

2. 大麻(Hemp):大麻植物的纤维被用于制作大麻纤维,它具有优异的强度和耐久性。

大麻纤维广泛用于制作绳子、纺织品和纸张。

3. 黄麻(Jute):黄麻植物的纤维被用于制作黄麻纤维,它具有较低的成本和良好的可纺性,常用于制作麻袋和地毯。

4. 苎麻(Ramie):苎麻植物是一种耐寒耐旱的植物,其纤维被用于制作苎麻纤维,它具有良好的光泽和韧性,被广泛用于纺织品和家居用品。

5. 棉花(Cotton):棉花是一种广泛种植的纤维作物,其纤维通常从棉花球中提取,并用于制作棉纺织品(如棉布、棉被等)。

棉花纤维柔软、吸湿性强,被广泛用于纺织业。

6. 胶麻(Sisal):胶麻植物的纤维被用于制作胶麻纤维,它具有优异的耐用性和强度。

胶麻纤维常用于制作绳索、麻袋和地毯。

7. 草木(Grass):一些草木类植物也可以提供纤维材料,如竹子、香茅等。

这些植物的纤维常用于制作纸张、编织品和建筑材料。

8. 凤梨(Pineapple):凤梨植物的叶子中含有纤维,被用于制作凤梨纤维。

它具有柔软、坚韧和光泽的特性,常用于制作纺织品和纸浆。

这些叶纤维植物在不同的地区和行业中具有重要的经济和生态价值。

它们的纤维被广泛用于纺织、纸浆、绳索和其他相关产品的制造。

同时,它们也能够提供可持续的、环保的纤维资源,对于减少对传统纤维材料的需求和保护自然资源具有重要意义。

剑麻纤维生产与应用作者:李明来源:《科学与财富》2017年第18期摘要:论述了剑麻纤维国内外生产发展状况及其在实际中的应用,针对目前我国剑麻纤维生产和应用中的问题,对剑麻行业发展提出了一些有针对性的建议。

关键词:剑麻;纤维;性能;生产;发展;应用剑麻,龙舌兰科龙舌兰属,是多年生的热带作物,原产于中美洲热带、亚热带雨量少的干旱半荒漠地区,现主要分布在在亚洲、非洲、拉丁美洲等地的约20个国家种植。

剑麻属于硬质叶纤维作物,具有质地坚韧、富于弹性、耐拉、耐磨、耐酸碱、耐腐蚀、抗撕裂、抗静电等特性,不仅广泛用于渔业、航海、运输、工矿、冶金等行业,还被用作制造生活用品和环保用品。

1 剑麻纤维的生产1.1 国际生产发展状况剑麻生产受种植技术、贸易出口、气候变化及替代品发展等诸多因素的影响,这在世界剑麻生产发展中表现尤为明显。

20世纪50年代初,剑麻生产开始崛起,总产量达到40多万t,到了60年代初至70年代中期,总产量跃升至80多万t,达到高峰。

其间,由单一野生品种逐渐变为杂交优质品种。

20世纪70年代之后,化纤产品的问世给剑麻产业带来严峻挑战,在剑麻纤维的传统领域包装麻绳和其他绳索中,聚丙烯得到广泛应用。

加之气候条件发生变化,剑麻杂交品种受到斑马纹病和茎腐病侵扰等原因,世界剑麻纤维生产开始走下坡路。

到1999年,剑麻纤维年产量只有高峰期的四分之一左右。

目前世界剑麻和灰叶剑麻纤维年产量不足30万t。

从产量分布看,世界上最大的剑麻生产国是巴西,年产剑麻纤维量为12.5万t,占全世界产量的45%,其次是中国和墨西哥,剑麻纤维产量分别保持在3.8万t和3.1万t左右。

其他剑麻纤维传统的生产国坦桑尼亚、莫桑比克、肯尼亚、墨西哥、马达加斯加与海地等,虽具有一定的生产保有量,但是单产明显偏低,一般保持在0.2t/hm 2 ~1.7t/hm 2 。

1.2 国内生产发展状况中国的剑麻生产发端于20世纪初,到了 20世纪50年代,剑麻的种植与世界其他国家一样,规模小,仅限于少数野生品种。

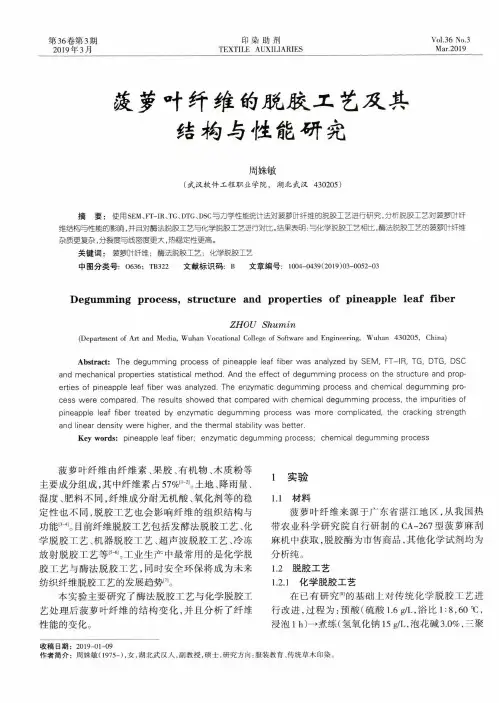

印染助剂TEXTILE AUXILIARIES Vol.36No.3 Mar.2019第36卷第3期2019年3月腹萝叶纤维的脱胶工艺及其结构与性能研克周姝敏(武汉软件工程职业学院,湖北武汉430205)摘要:使用SEM、FT-IR、TG、DTG、DSC与力学性能统计法对菠萝叶纤维的脱胶工艺进行研究,分析脱胶工艺对菠萝叶纤维结构与性能的影响,并且对酶法脱胶工艺与化学脱胶工艺进行对比。

结果表明:与化学脱胶工艺相比,酶法脱胶工艺的菠萝叶纤维杂质更复杂,分裂度与线密度更大,热稳定性更高。

关键词:菠萝叶纤维;酶法脱胶工艺;化学脱胶工艺中图分类号:0636;TB322文献标识码:B文章编号:1004-0439(2019)03-0052-03Degumming process,structure and properties of pineapple leaf fiberZHOU Shumin(Department of Art and Media,Wuhan Vocational College of Software and Engineering,Wuhan430205,China)Abstract:The degummi ng process of pin e apple leaf fiber was an alyzed by SEM,FT-IR,TG,DTG,DSC and mechanical properties statistical method.And the effect of degumming process on the structure and properties of pin e apple leaf fiber was analyzed.The enzymatic degummi ng process and chemical degumming process were compared.The results showed that compared with chemical degumming process,the impurities of pin e apple leaf fiber treated by enzymatic degummi n g process was more complicated,the cracking strength and linear density were higher,and the thermal stability was better.Key words:pineapple leaf fiber;enzymatic degumming process;chemical degumming process菠萝叶纤维由纤维素、果胶、有机物、木质粉等主要成分组成,其中纤维素占57%[1-21o土地、降雨量、湿度、肥料不同,纤维成分耐无机酸、氧化剂等的稳定性也不同,脱胶工艺也会影响纤维的组织结构与功能(I。

各种麻纤维……麻纤维-简介麻纤维是取之于植物兢杆或叶的润皮纤维,纤维较长也较粗,且粗细不均匀,具有良好的强度。

麻纤维是纤维素纤维,按其性能可分为2大类,一类是从植物叶身或叶鞘中剥取的管束纤维,质地粗硬,如剑麻,番麻等,由于其润力大和耐水性强,一般只用来制造绳索,渔网等,另一类是从植物茎部取下来的润皮纤维,质地相对柔软,称为软质纤维。

软质纤维又因木质素的含量多少而有区别。

含木质素较多的质地比较粗硬,适宜制造麻袋,绳索等,如红麻,黄麻等。

含木质量较少的质地柔软,可以作为纺织原料,如亚麻,苎麻等。

麻纤维的化学成分主要是纤维素,还含有胶质,水分木质,腊质等。

麻纤维-历史中国早在公元前4000年前的新石器时代已知采用苎麻作为纺织原料。

浙江省吴兴钱出漾出土文物中发现的苎麻织物残片是公元前2700年前的遗物。

湖南省长沙马王堆汉墓中也有精细的苎麻布。

在苎麻织物之前,中国更早就用葛和大麻织制服用布。

《诗经》中就有“东门之池,可以沤苎”的诗句。

用苎麻绩织的夏布是中国传统的优良布料。

麻纤维-主要性能1.长度和线密度麻纤维的单纤维长度分别是:苎麻长50~120mm,亚麻长17~25mm,黄麻长2~4mm,槿麻长2~6mm。

麻纤维的单纤维线密度为:苎麻约0.91~0.4tex、亚麻为0.29tex左右,黄麻的单纤维宽度约为10~28mmμm。

亚麻等经初加工后得到的束纤维,再经梳麻,成为适合纺纱要求的工艺纤维。

工艺纤维的线密度与麻纤维的品种、脱胶程度和梳麻次数等有关。

2.强伸性和弹性麻纤维是天然纤维中强度最大、伸长最小的纤维,其中苎麻的断裂长度可达40~55km,而苎麻、亚麻、黄麻的断裂分别为2%~4%、3%、3%左右,麻纤维的单性较差,麻织物的服装容易皱褶。

3.吸湿性麻纤维的吸湿能力较强,其中以黄麻的吸湿性最大,一般大气条件下回潮率可达14%左右,此外,麻纤维的吸湿、散湿速度快,所以其织品在夏季穿着凉爽舒适。

4.耐酸碱性麻纤维与棉一样,较耐碱而不耐酸,在浓硫酸中,苎麻会膨润溶解。

麻纤维麻纤维是指从各种麻类植物中取得的纤维的总称。

麻纤维品种繁多,包括韧皮纤维和叶纤维。

麻纤维bast fibre and leaf fibre从各种麻类植物取得的纤维,包括一年生或多年生草本双子叶植物皮层的韧皮纤维和单子叶植物的叶纤维。

韧皮纤维作物主要有苎麻、黄麻、青麻、大麻(汉麻)、亚麻、罗布麻和槿麻等。

其中苎麻、亚麻、罗布麻等胞壁不木质化,纤维的粗细长短同棉相近,可作纺织原料,织成各种凉爽的细麻布、夏布,也可与棉、毛、丝或化纤混纺;黄麻、槿麻等韧皮纤维胞壁木质化,纤维短,只适宜纺制绳索和包装用麻袋等。

叶纤维比韧皮纤维粗硬,只能制做绳索等。

麻类作物还可制取化工、药物和造纸的原料。

麻纤维由胶质粘结成片,制取时须除去胶质,使纤维分离,称脱胶。

苎麻和亚麻可分离成单纤维。

黄麻纤维短,只能分离成适当大小的纤维束进行纺纱,这种纤维束称工艺纤维。

在纺织用的麻纤维中,胶质和其他纤维素伴生物较多,精练后,麻纤维的纤维素含量仍比棉纤维低。

苎麻纤维的纤维素含量和棉接近( 在95%以上),亚麻纤维素含量比苎麻稍低,黄麻和叶纤维等纤维素含量只有70%左右或更少。

苎麻和亚麻纤维胞壁中纤维素大分子的取向度比棉纤维大,结晶度也好,因而麻纤维的强度比棉纤维高,可达6.5克/旦;伸长率小,只有棉纤维的一半,约3.5%,比棉纤维脆。

苎麻和亚麻纤维表面平滑,较易吸附水分,水分向大气中散发的速度较快;纤维较为挺直,不易变形。

埃及人利用亚麻纤维已有8000年历史,墓穴中的埃及木乃伊的裹尸布长达900多米。

中国早在公元前4000年前的新石器时代已采用苎麻作纺织原料。

浙江吴兴钱山漾出土文物中发现的苎麻织物残片是公元前2700年前的遗物。

组成与化学性能所有麻纤维均为纤维素纤维,基本化学成份是纤维素,其他还有果胶质、半纤维素、木质素、脂肪蜡质等非纤维物质(统称为“胶质”),它们均与纤维素伴生在一起。

要取出可用的纤维,首先要将其和这些胶质分离(称为脱胶)。

菠萝叶纤维的性能研究及其发展现状

熊刚;高金花

【期刊名称】《新纺织》

【年(卷),期】2005(000)009

【摘要】菠萝叶纤维,又称菠萝麻,是从菠萝叶片中提取的纤维,属叶脉纤维。

具有外观洁白、强度高、易于吸湿和散湿、凉爽吸汗、不贴身、透气性好、挺括等优点。

其物理性能与亚麻、苎麻近似,优于剑麻、黄麻、苴麻、大麻、蕉麻等纤维,菠萝叶纤维一般可纺30Nm纱,精加工后可纺40~50Nm纱。

可纯纺也可混纺,做成的面料和服装极具市场发展前景。

【总页数】4页(P22-25)

【作者】熊刚;高金花

【作者单位】天津工业大学纺织学院,天津300160;东华大学纺织学院,上海200051

【正文语种】中文

【中图分类】TS102.2

【相关文献】

1.菠萝叶纤维的性能与纺纱分析研究 [J], 熊刚;李济群;高金花;洪杰;陈人豪

2.阳离子改性剂GX-H23对菠萝叶纤维的改性及染色性能研究 [J], 李娜娜;董朝红;朱平;翟海群

3.菠萝叶纤维/天然胶乳复合海绵的r制备及吸附性能研究 [J], 刘通;程原;吕明哲;

杨子明;李普旺

4.菠萝叶纤维的脱胶工艺及其结构与性能研究 [J], 周姝敏

5.菠萝叶纤维结构及其热力学性能研究 [J], 黄涛;蒋建敏;王金丽;连文伟;张劲;邓怡国

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公布说明书[11]公开号CN 101294309A [43]公开日2008年10月29日[21]申请号200810038018.5[22]申请日2008.05.26[21]申请号200810038018.5[71]申请人东华大学地址201620上海市松江区人民北路2999号[72]发明人郁崇文 傅佳佳 张元明 吴苏明 [74]专利代理机构上海申汇专利代理有限公司代理人翁若莹 俞宗耀[51]Int.CI.D01C 1/02 (2006.01)D01B 1/14 (2006.01)权利要求书 2 页 说明书 7 页[54]发明名称剑麻纤维的制备方法[57]摘要一种剑麻纤维的制备方法,其特征在于所述的方法包括下列步骤:1.对剑麻叶片采用机械敲击或轧压的方法将剑麻叶的叶肉胶质刮除,去除其中的部分木质素、半纤维素和果胶;2.在温度30℃~80℃条件下,置纤维原料于硫酸溶液中预浸渍1~3小时;3.循环水冲洗,使其pH值在6.8~7.2;4.置纤维原料于压力为0.1~0.2MPa的煮练锅内,用氢氧化钠溶液蒸煮2~6小时;5.循环水冲洗,使其pH值在6.8~7.2;6.后处理得到剑麻纤维。

本发明的优点是:制得的剑麻纤维与未经处理的原麻相比,在细度和柔软度方面均有大幅提高。

200810038018.5权 利 要 求 书第1/2页1、一种剑麻纤维的制备方法,其特征在于所述的方法包括下列步骤:步骤1、对剑麻叶片采用机械敲击或轧压的方法将剑麻叶的叶肉胶质刮除,去除其中的部分木质素、半纤维素和果胶;步骤2、在温度30℃~80℃条件下,置纤维原料于硫酸溶液中预浸渍1~3小时;步骤3、循环水冲洗,使其pH值在6.8~7.2;步骤4、置纤维原料于压力为0.1~0.2MPa的煮练锅内,用氢氧化钠溶液蒸煮2~6小时;步骤5、循环水冲洗,使其pH值在6.8~7.2;步骤6、后处理得到剑麻纤维。

外文翻译(一)综述菠萝叶纤维,剑麻纤维及其生物复合材料11.简介当今对聚合物的科技领域的研究已经集中在发展中的塑胶,纸张,粘着剂,织物纤维,复合物,混合物及其他许多来自可持续发展资源的工业品。

大多数为可再生农业污染和木质纤维材料。

新一代的既经济又环保的材料和复合物正在被考虑应用到汽车行业,建筑,家具以及包装业。

随着越来越强的环境保护意识,新规则和遍及全球的生物生产经济的调节正在挑战相关产业,学术环境,政府和农业。

在过去的几年之间,天然化合物纤维有了一个戏剧性般的增长。

天然纤维的最新进展,遗传工程及复合物科学为来自可再生资源的改良材料提供了意义重大的机会并且为全球可持续发展提供了强大的支持[1,2]。

使用了纤维素,木材,麻纤维,洋麻,大麻纤维,椰皮纤维,波罗麻,凤梨纤维等等的天然纤维材料的复合物的潜能,比如能加强纤维们的热塑性并且热塑性塑料树脂由于去自身的极好的特殊性能引起了世界各地的科学家极大的注意。

一些调查者[3-9]已经为天然纤维素复合物的多元应用整理并统计了它的性能。

聚合复合材料已经被发展成使用为长短纤维,碎片,薄片,线状,木浆纤维和木粉等等。

Mohanty和Misra[10]已经再一次审查了黄麻热固性材料,热成塑性体和橡胶复合物同时Bledzki和Gassan再一次审查了聚合物加强细胞膜质纤维素[11]的性1作者:Supriya Mi shra ,Amar K. Mohan ty,La wrence T. Drza l,Manjusr i Mi sra,Georg Hinri chsen.来源:Macromol. Mater. Eng. 2004, 289,955 – 974能。

最近,菠萝麻纤维素及其复合物已被Lietal[12]再一次审阅。

通过嵌入天然强化纤维列如亚麻,大麻,苎麻,黄麻等等到来自细胞膜质,淀粉,乳酸等等的生物聚合物母体材质的衍生物中。

被称为生物复合材料的新强化纤维材料已被制造出来且待改良[13-20]。

包含了天然纤维素和生物降解材质生物复合材料已在建筑材料应用方面获得专利[21]。

那些材料包含天然天然纤维包含例如亚麻,大麻,苎麻,菠萝麻或黄麻,例如细胞膜质二醋酸盐的生物分解母体,或者某个淀粉衍生物。

Mohantyetal[22-23]等人已经报告了各种表面修饰对黄麻复合纤维性能的影响。

Avella 和dell’Erba[24]在报告中指出木质秸秆纤维素渐渐地让人们对这些复合物期望良好的机械性能。

来自黄麻的生物复合材料和合成生物可降解塑料以及聚酯酰胺也同样被报告了[25]。

一种三角测量法——高效的生物纤维表面处理,基本改良,以及选择加工技术已被锁定[26-36]在设计生物复合材料更优良的物理力学性能中。

提供廉价的天然木质纤维素,列如在热带国家的菠萝叶纤维和剑麻为探索利用廉价的生物合成降解材料复合物的多元应用的肯能性提供了一个独一无二的机会。

使用这些强化纤维聚合复合材料的优点列举如下:低密度,低成本,天然无摩擦,高填补性能,低能耗,高性能,生物降解性,和以新一代的农村/农业为基础的经济。

这些天然纤维的结构和性能取决于几个因素,如年龄,来源,微纤维,直线度,直径和化学成分。

由于该纤维的截面太小且不能直接应用在工程应用中,他们被嵌入在基质材料中从而形成纤维复合材料。

矩阵作为粘结剂将纤维素们结合在一起并转移负荷给纤维素们。

为了发展和促进这些天然纤维及其复合材料,有必要了解他们的物理-力学性能。

关于这些天然纤维结构和性能的一些报告已发表,但在这一领域大量的研究仍然需要。

天然纤维素的主要成分是纤维素,半纤维素,木质素。

纤维素高分子的基础单元是葡萄糖酐,其中包含三个羟基。

这些羟基在高分子内形成氢键同时在其他纤维素高分子间也形成羟基。

因此,菠萝叶纤维和剑麻,像所有植物纤维一样是亲水性的且他们的含水量达到11%。

[37]这些纤维可以作为有效的增强聚合物,橡胶,石膏,水泥矩阵。

然而,菠萝叶纤维/剑麻纤维增强复合材料通常有不良的界面和抗湿性能。

复合材料的性能取决于这些的个别成分和界面的粘附性。

纤维和基质之间的粘附是通过纤维表面两端进入基质这种机械固定而获得的。

未经处理的纤维润湿性差,聚合物基体和纤维素之间不充分的粘附导致其随着时间而剥离[38-40]。

如果纤维没有有效的润湿,导致内部压力的强附着力是不可能存在的[41],孔隙度和环境恶化[42,43]。

因此,改性纤维是目前一个关键的研究领域从而获得最佳纤维性能。

加固纤维的性能可以通过一些化学物理方法修改且追踪到不同的方式和程度。

2.天然纤维的可用性,组成,结构与性能天然纤维的来源,起源,性质,以及不同的物理和化学组成已被审查[44,45]。

天然纤维是在起源的基础上细分的,来自植物,动物或矿物。

一般来说,植物或植物纤维被用来增强塑料。

植物纤维可包括:剑麻叶,菠萝叶纤维,和剑麻;韧皮纤维亚麻,苎麻,红麻/大麻,黄麻和棉花;种子;果:椰子壳,气候条件,年龄和消化过程不仅影响纤维结构也影响化学组成。

部分天然纤维是纤维素,半纤维素,木质素,果胶,蜡,和水溶性物质,纤维素半纤维素和木质素的基本组成部分,是关于纤维的物理特性。

化学组成和结构参数的应用和剑麻是代表表1表2包括重要特征的纤维。

单纤维的植物为基础的天然纤维组成的几个细胞。

这些细胞形成了结晶过程微纤维的纤维素,这是连接到一个完整的层,由无定形的木素和半纤维素。

例如多层纤维素木质素/半纤维素在一个主要和三个次要细胞壁粘在一起形成一个复合层。

这些细胞壁有不同的组成(纤维素和木质素/半纤维素之间的比例)。

表格1菠萝叶纤维和剑麻的化学组成和结构参数。

菠萝叶纤维剑麻纤维素/重量-% 70-82 67-78木质素/重量-% 5-12 8-12半纤维素/重量-% - 10-14.2果胶/重量-% - 10脂肪油/度数- 2微小纤维状螺旋角14 20含水率/重量-% 11.8 11表格2 菠萝叶纤维和剑麻的物理和力学性能。

属性菠萝叶纤维剑麻密度 1.44 1.45直径/毫米20-80 50-200抗拉强度/兆帕413-1627 468-640杨氏模量/千兆34.5-82.51 9.4-22.0断裂延伸率/ % 1.6 3-7(螺旋角)的纤维素微纤丝。

这些结构参数的特征值从一个天然纤维到另一个以及物理化学纤维治疗。

螺旋角的纤维和纤维素含量一般能确定以纤维素为基础的天然纤维力学性能。

例如,模型开发商Hearle[46]认为这些结构参数能计算纤维素的杨氏模量。

模型的基本思想已被Hearle和Sparrow[46]描述。

模型已被Mukherjee 和satyanarayana[47]应用到各种天然纤维中。

参考文献[1] R.P.Wool,CHEMTECH1999, 29, 44..[2] A.K.Mohanty,M.Misra,G.Hinrichsen,Macromol.Mater.Eng.2000 276/277,1.[3] [3a] Indian 28281 (1926), invs.:S.S.Bhatnaggar, G. A. R.Khan, L. C. Virman; [3b]Indian 28427 (1926), invs.: S. S.Bhatnaggar, G. A. R. Khan, L. C. Virman.[4] P. K. Pal, Plast. Rubber Process. Appl. 1984, 3,4.[5] A. R. Philip, Reinf. Plast. (London) 1964, 306.[6] A. R. Philip, Eng. Mater. 1965, 8, 475.[7] A.K.Mohanty,M.Misra, L. T. Drazal, ‘‘The Influence of Surface Modifications onPerformance of Short HenequenFiber Polypropylene Composite’’, in:SAMPE, Advanced Composite Technology for 21st Century Transportation,Midwest Advanced Materials and Processing Conference Proceedings , Dearborn, Michigan, Sept. 12 – 14, 2000,pp. 299 – 310.[8] S. Sahoo, M. Misra, D. Pati, S. K. Nayak, A. K. Mohanty,‘‘Effects of DifferentTypes of Chemical Modifications ofJute on Performance of Polyester Resin Based Composites:A Comparative Study’’, in:National Seminar on Polymer Research in Academy, Industry and R & D Organization,Calcutta, India, June 26 – 27, 1998.[9] J. Rout, M. Misra, A. K. Mohanty, S. K. Nayak, ‘‘Studies on AqueousCo-Polymerization of MMA onto Chemically Modified Coir Fiber and its Effect on Mechanical Performance of Fiber’’, in: National Seminar on Polymer Research in Academy, Industry and R & D Organization, Calcutta, India, June 26 –27, 1998.[10] A. K. Mohanty, M. Misra, Polym. Plast. Technol. Eng. 1995, 34, 729.[11] A. K. Bledzki, J. Gassan, Prog. Polym. Sci. 1999, 24, 221.[12] Y. Li, Y.-W. Mai, L. Ye, Compos. Sci. Technol.2000, 60, 2037.[13] Z. A. Rogovin, L. S. Galbraykh, ‘‘ Chemical Conversions and Modification ofCellulose’’, Khimiy a Publ., Moscow 1979, p. 205.[14] S. Goa, Y. Zeng, J. Appl. Polym. Sci. 1993, 47, 2065.[15] A. K. Bledzki, S. Reihmane, J. Gassan, J. Appl. Polym. Sci. 1996, 59, 1329.[16] R. Karnani, M. Krishnan, R. Narayan, Polym. Eng. Sci. 1997, 37, 476.[17] A. S. H errmann, H. Hanselka, J. Nickel, U. Riedel,‘‘Biodegradable FiberReinforced Plastics Based upon Renewable Resources’’, in:TECNITEX , Torino-Lingotto, Nov. 1996.[18] H. Hanselka, A. S. Herrmann, ‘‘BioVerbund: Biologisch AbbaubareKonstruktionswerkstoffe au f der Basis Nachwachsender Rohstoffe’’, in: Techtextil Symposium 94 , Frankfurt, Germany, June 1994.[19]A.S.Herrmann,H.Hanselka,”Biologisch Abbaubare KonstruktionswerkstoffeAuf der Basis Nachwachsender Rohstoffe”,in:26 Int.AVK-Tagung,Sept.1994. [20] M. M isra, A. K. Mohanty, L. T. Drzal, ‘‘Environmentally-FriendlyBiocomposites from Jute and Biopolymer’’, in:SAMPE, Advanced Composite Technology for 21st Century Transportation, Midwest Advanced Materials and Proces-sing Conference Proceedings , Dearborn, Michigan, Sept. 12 – 14, 2000, pp. 299 – 310.[21] [21a] Eur. Pat. Appl. EP 687711 (Cl. C08L97/02) (1995), invs.: A. S. Herrmann,H. Hanselka, G. Niederstadt; [21b] DE Appl. 4420817 (1994), invs.: A. S. Herrmann,H. Hanselka, G. Niederstadt.[22] A. K. Mohanty, M. A. Khan, S. Sahoo, G. Hinrichsen, J. Mater. Sci. 2000, 35, 2589.[23] A. K. Mohanty, M. A. Khan, G. Hinrichsen, Compos. Sci. Technol. 2000, 60, 1115.[24] M. Avella, R. dell’Erba, ‘‘Proceeding of the 9 th International Conference on Composite Materi als ’’, Vol. II, Madrid, Spain, July 1993, p. 864.[25] A. K. Mohanty, M. A. Khan, G. Hinrichsen, Composites Part A 2000, 31, 143.[26] A. K. Mohanty, M. Misra, L. T. Drzal, ‘‘Bio-Composites from Engineered Natural Fibers and Powder Polypropyl-ene: Evaluation of Fiber-Matrix Adhesion and Physico-Mechanical Properties’’, in:Proceedings of the American Society for Composites, Technical Conference 16th 2001,pp. 664 – 675.[27] A. K. Mohanty, D. Hokens, M. Misra, L. T. Drzal, ‘‘Bio-Composites from Bio-Fibers a nd Biodegradable Polymers’’, in: Proceedings of the American Society for Composites, technicial conference 16th, 2001,pp. 652-663.[28] A. K. Mohanty, M. Misra, L. T. Drzal,Polym. Mater. Sci.Eng. 2002, 86, 341.[29] D. Hokens, A. K. Mohanty, M. Misra, L. T. Drzal, Polym. Prep. (Am. Chem. Soc., Div. Polym. Chem.) 2002, 43, 482[30] A. K. Mohanty, L. T. Drzal, A. Wibowo, M. Misra, Polym. Prep. (Am. Chem. Soc., Div. Polym. Chem.) 2002, 43, 336.[31] A. K. Mohanty, M. Misra, L. T. Drzal, Compos. Interfaces 2001, 8, 313.[32] L. K. Belcher, L. T. Drzal, M. Misra, A. K. Mohanty, Polym. Prep. (Am. Chem. Soc., Div. Polym. Chem.) 2001, 42, 73.[33] D. Hokens, A. K. Mohanty, M. Misra, L. T. Drzal, Polym. Prep. (Am. Chem. Soc., Div. Polym. Chem.) 2001, 42, 71.[34] L. T. Drzal, A. K. Mohanty, M. Misra, ‘‘Environmentally Benign Powder Impregnation Processing and Role of Novel Water Based Coupling Agents in Natural Fiber-Reinforced Thermoplastic Composites’’, in: 222nd ACS NationalMeeting, Chicago, IL, August 26 – 30, 2001.[35] A. K. Mohanty, L. T. Drzal, D. Hokens, M. Misra, Polym. Mater. Sci. Eng.2001, 85, 594.[36] A. K. Mohanty, M. Misra, L. T. Drzal, ‘‘Surface Modification of Natural Fibers to Improve Adhesion as Reinforce-ments for Thermoset Composites’’, in: Proceedings of them24 th Annual Meeting of the Adhesion Society, 2001,pp. 418 – 420.[37] A. K. Bledzki, S. Reihmane, J. Gassan, J. Appl. Polym. Sci. 1996, 59, 1329.[38] P. Zadorecki, P. Flodin, J. Appl. Polym. Sci. 1986, 31, 1699.[39] A. K. Bledzki, J. Gassan, Angew. Makromol. Chem. 1996, 236, 129.[40] E. T. N. Bisanda, M. P. Ansell, J. Mater. Sci.1992, 27, 1690.[41] E. T. N. Bisanda, M. P. Ansell, J. Mater. Sci.1992, 27, 1699.[42] L. Hua, P. Flodin, T. Ronnhult, Polym. Compos. 1987, 8, 203.[43] S. K. Pal, D. Mukhopadhyay, S. K. Sanyal, R. N. Mukherjee,J. Appl. Polym. Sci. 1988, 35, 973.[44] J. N. McGovern, ‘‘Fibers and Vegetable’’, in:Encyclopedia of Polymer Science and Engineering , Vol. 7, John Wiley & Sons, New York 1987, p. 17.[45] S. K. Batra, ‘‘Other Long Vegetable Fibers’’ in: Handbook of Fiber Chemistry,2 nd edition, M. Lewin, E. M. Pearce, Eds., Marcel Dekker, New York 1998, p. 505.[46] J. W. S. Hearle, J. T. Sparrow, J. Appl. Polym. Sci. 1979, 24, 1857..[47] P. S. Mukherjee, K. G. Satyanarayana, J. Mater. Sci. 1986, 21, 51..[48] ‘‘ Use of Unconventional Fibers for the Manufacture ofFabrics’’, Terminal Report of the UNDP Assisted Project, 1991.[49] ‘‘ Fiber Industry ’’, Khadi and Village Industries Commission, Bombay.[50] M. K. Sinha, Agric. Waste1982, 4, 461.[51] A. C. Chakravarty, M. K. Sinha, S. K. Ghosh, B. K. Das,Indian Text. J. 1978, 88, 95.[52] S. K. Ghosh, M. K. Sinha, S. K. Dey, S. K. Bhadhuri, Text.Trends 1982, 24, no.10, 49.。