(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910177112.7

(22)申请日 2019.03.08

(71)申请人 山东大学

地址 250100 山东省济南市历城区山大南

路27号

(72)发明人 姜玮 王磊 丁胜勇 徐晓文

(74)专利代理机构 济南圣达知识产权代理有限

公司 37221

代理人 张晓鹏

(51)Int.Cl.

A61K 47/54(2017.01)

A61K 47/69(2017.01)

A61K 9/51(2006.01)

A61K 31/337(2006.01)

A61K 38/12(2006.01)

A61P 35/00(2006.01) (54)发明名称

一种亚细胞靶向的纳米药物递送系统

(57)摘要

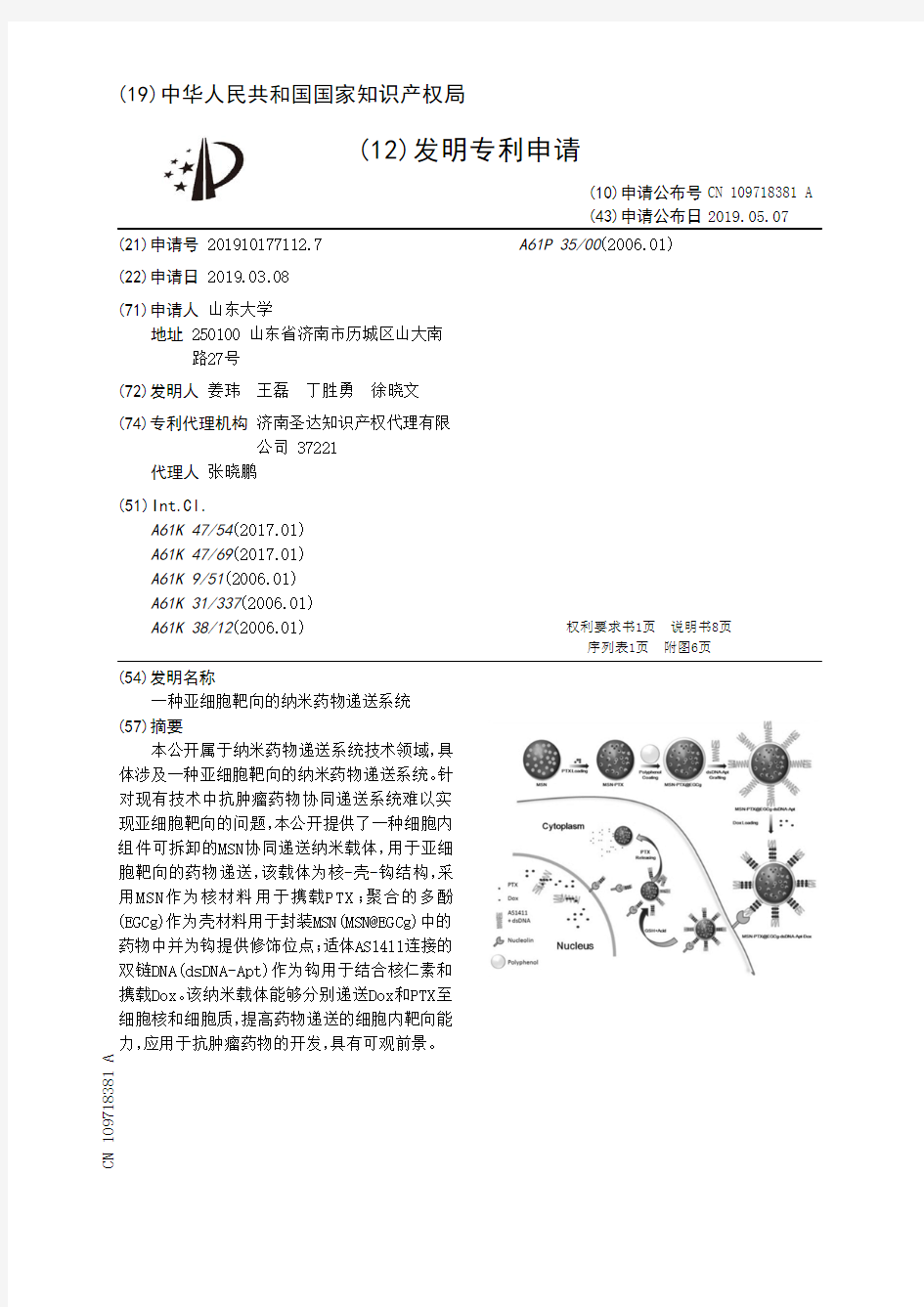

本公开属于纳米药物递送系统技术领域,具

体涉及一种亚细胞靶向的纳米药物递送系统。

针对现有技术中抗肿瘤药物协同递送系统难以实

现亚细胞靶向的问题,本公开提供了一种细胞内

组件可拆卸的MSN协同递送纳米载体,用于亚细

胞靶向的药物递送,该载体为核-壳-钩结构,采

用MSN作为核材料用于携载PTX ;聚合的多酚

(EGCg)作为壳材料用于封装MSN(MSN@EGCg)中的

药物中并为钩提供修饰位点;适体AS1411连接的

双链DNA(dsDNA -Apt)作为钩用于结合核仁素和

携载Dox。该纳米载体能够分别递送Dox和PTX至

细胞核和细胞质,提高药物递送的细胞内靶向能

力,应用于抗肿瘤药物的开发,

具有可观前景。权利要求书1页 说明书8页序列表1页 附图6页CN 109718381 A 2019.05.07

C N 109718381

A

权 利 要 求 书1/1页CN 109718381 A

1.一种MSN@EGCg纳米载体,其特征在于,所述载体为核-壳结构,以介孔二氧化硅颗粒作为核材料用于装载药物A,以EGCg构成的聚合多酚作为壳材料,用于封装介孔二氧化硅的孔穴。

2.权利要求1所述MSN@EGCg纳米载体的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:将硅材料在碱性条件下合成介孔二氧化硅材料,再将介孔二氧化硅材料投入缓冲溶液中,加入EGCg制备MSN@EGCg。

3.如权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述介孔二氧化硅材料的制备方法如下:向CTAB溶液中加入碱性溶液后搅拌均匀,加热至一定温度反应一段时间,随后向反应体系中以一定速度加入正硅酸乙酯,当观察到白色沉淀生成后,保持一定温度继续反应一段时间,缓慢冷却至室温并洗涤后获得沉淀,干燥沉淀后煅烧一段时间得到该介孔二氧化硅材料;优选的,所述碱性溶液为氢氧化钠溶液;

优选的,或所述CTAB溶液加入碱性溶液后搅拌均匀,将溶液加热至70~90℃继续反应25~35min;

优选的,所述正硅酸乙酯的加入速度为2~3mL在8~12min内加完;

优选的,观察到白色沉淀生成后保持70~90℃继续反应1.5~2.5h来时沉淀物稳定;

优选的,所述干燥后的白色固体在520~570℃煅烧5~7h得到产物。

4.如权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述加入EGCg制备MSN@EGCg的步骤如下:将制备好的MSN混悬于BICINE缓冲液中,搅拌条件下加入EGCg;将反应液继续均匀搅拌一段时间后,向反应液中加入乙酸后离心得到白色固体备用;

优选的,所述加入EGCg反应1.5~2.5h后,取出一半体积的反应液加入乙酸离心获得白色固体,剩余反应液继续搅拌一段时间后重复上述操作;

优选的,所述MSN与EGCg加入的质量比为0.8-1.2:0.6-1。

5.一种MSN@EGCg-dsDNA-Apt纳米载体,其特征在于,所述纳米载体具有核-壳-钩结构,以适体AS1411连接的双链DNA(dsDNA-Apt)作为钩结构对权利要求1所述的纳米载体表面进行修饰,用于结合核仁素和携载药物B。

6.权利要求5所述MSN@EGCg-dsDNA-Apt纳米载体的制备方法,其特征在于,所述制备方法在完成权利要求2-4任一项所述的步骤后,还具有以下步骤:将dsDNA-Apt与MSN@EGCg共同置于BICINE缓冲液中,一定温度下孵育一段时间获得的白色产物即MSN@EGCg-dsDNA-Apt;优选的,所述孵育的温度为36~38℃,时间为2~4h。

7.权利要求1所述的MSN@EGCg纳米载体和/或权利要求5所述的MSN@EGCg-dsDNA-Apt纳米载体在制备抗肿瘤药物中的应用。

8.一种抗肿瘤药物,其特征在于,所述抗肿瘤药物采用权利要求1所述的MSN@EGCg纳米载体和/或权利要求5所述的MSN@EGCg-dsDNA-Apt纳米载体对药物进行装载。

9.如权利要求8所述的抗肿瘤药物,其特征在于,所述药物A为作用位点在细胞质的药物;优选的,所述物A为紫杉醇。

10.如权利要求8所述的抗肿瘤药物,其特征在于,所述药物B为作用位点在细胞核的药物;优选的,所述药物B为多霉素。

2

2019年执业药师药学专业知识一:药物递送系统(DDS)与临床应用 学习要点 1.快速释放制剂:口服速释片剂、滴丸、吸入制剂 2.缓释、控释制剂:基本要求、常用辅料,骨架片、膜控片、渗透泵片 3.经皮贴剂剂型特点 4.靶向制剂:基本要求、脂质体、微球、微囊 第一节快速释放制剂 1.口服速释片剂(分散片、口崩片) 2.滴丸 3.固体制剂速释技术与释药原理:固体分散技术、包合技术 4.吸入制剂 二、滴丸剂 1.发展了多种新剂型 2.圆整度、溶散时限 3.适用药物:液体、主药体积小、有刺激性 4.基质 水溶性:PEG/甘油明胶/泊洛沙姆/硬脂酸钠 (冷凝液:液状石蜡)

脂溶性:硬脂酸/单甘酯/氢化植物油/虫蜡/蜂蜡 三、固体制剂速释技术 3.固体分散体的速释原理 药物特殊分散状态+载体促进溶出作用—→润湿、分散、抑晶—→阻止已分散的药物再聚集粗化—→有利于溶出。 吸入制剂质量要求 ①气溶胶粒径需控制 ②多剂量:释药剂量均一性检查 ③气雾剂:泄漏检查

④定量:总揿/吸次 每揿/吸主药含量 临床最小推荐剂量的揿/吸数 抑菌剂 随堂练习 A:适用于呼吸道给药的速效剂型是 A.注射剂 B.滴丸 C.气雾剂 D.舌下片 E.栓剂 『正确答案』C 『答案解析』气雾剂是适用于呼吸道给药的速效剂型。 A:固体分散体中,药物与载体形成低共熔混合物药物的分散状态是 A.分子状态 B.胶态 C.分子复合物 D.微晶态 E.无定形 『正确答案』D 『答案解析』药物与载体形成低共熔混合物药物的分散状态是微晶态。 A:下列关于β﹣CD包合物优点的不正确表述是 A.增大药物的溶解度 B.提高药物的稳定性 C.使液态药物粉末化 D.使药物具靶向性 E.提高药物的生物利用度 『正确答案』D 『答案解析』包合物没有靶向性。

2015年教育部推荐项目公示材料(自然奖、自然奖-直报 类) 1、项目名称:新型纳米载药体系研究 2、推荐奖种:高等学校自然科学奖 3、推荐单位:东南大学 4、项目简介:纳米载药体系的研究和应用,不仅能显著提高疾病治疗效果和提高人类的健康水平,还能显著降低医疗成本,也是各国政府大力推进的新技术。但目前纳米载药领域也还有着很多的问题没有解决,发现和研究高效低毒的纳米载药体系并加以应用,是材料、药物和医学界共同努力和追求的目标。基于此,本项目团队着重研究基于氧化石墨烯、牛血清白蛋白和壳聚糖纳米粒子的纳米载药系统的构建和潜在应用研究,取得了如下主要创新成果: 1、基于氧化石墨烯的新型纳米载药体系的研究:化疗是目前治疗癌症最有效的方法之一。但化疗的效果往往不够理想,主要原因在于化疗给药的靶向性差,毒副作用严重,而且长期使用容易产生耐药性。针对以上问题,我们通过化学修饰新型二维纳米材料氧化石墨烯,首次实现了抗癌药物阿霉素和喜树碱的可控联合载药和生物靶向递送,其在体外实验中表现出比单一载药更高的抗肿瘤效应,利用聚乙烯亚胺功能化石墨烯,联合递送具有靶向肿瘤抗凋亡蛋白

Bcl-2的siRNA及阿霉素显著增强抗肿瘤效果。与此同时,通过系统比较和计算机模拟,发现将氧化石墨烯还原制备的还原氧化石墨烯可更高效率吸附单链核酸,并可将本来难以进入细胞的单链核酸有效递送至细胞内。 2、基于牛血清白蛋白的多功能纳米药物递送体系的研究:围绕药物靶向递送,我们也通过化学改性血清白蛋白这一体内常见蛋白质,构建了聚乙二醇化的血清白蛋白纳米粒子,该粒子对水不溶性药物具有较强的吸附能力,并可显著增强不溶性药物的溶解度,可用于构建靶向递送系统。改性后的牛血清白蛋白可溶于DMSO等有机溶剂,从而可利用这种改性的血清白蛋白直接修饰油溶性的无机纳米粒子,改善其水溶性,构建多功能纳米载药体系。 3、基于壳聚糖的纳米药物递送体系的研究:我们采用离子凝胶法制备了基于壳聚糖的微纳米颗粒,通过同轴静电纺丝制备“核-壳”结构的表面多孔的PLLA纤维支架,并携带药物实现功能化,阐明了药物释放规律及机理;采用“graft to”的方法,结合两性离子材料磺酸甜菜碱甲基丙烯酸甲酯(SBMA)的优良的抗蛋白质吸附性能和多巴胺(DOPA)衍生物邻苯二酚(catechnol)的粘附功能,对PLLA血管支架表面改性,大大改善了其生物相容性(见代表性论文6-7);与此同时,为改善纳米药物递送系统存在的凝血等诸多问题,本研

医学信息2010年06月第23卷第6期Medical Information.Jun.2010.Vol.23.No.6临床医学 肿瘤靶向纳米递药系统的研究进展 罗智琳,李娟 (中国药科大学药剂教研室,江苏南京210009) 摘要:该文就纳米粒的发展、纳米技术在肿瘤靶向药物递送中的应用进行综述,并对其存在的问题和发展趋势进行了探讨。 关键词:纳米粒;肿瘤;靶向;药物递送 !!!!!!广义的纳米递药系统包括纳米囊、纳米球、脂质体、固体脂质纳米粒和聚合物胶束。纳米囊是一种囊泡系统,该系统将药物限制在聚合物膜包裹的空腔中。纳米球是一种基质系统,该系统将药物物理地均匀地分散。纳米粒是由大分子物质组成的固态胶粒,粒径为10~1000nm[1]。但是,粒径大于200nm的纳米粒适用性不高,因此纳米药物一般需小于200nm。一般而言,药物被溶解、嵌入、吸附、结合或包裹于纳米基质。通过改变纳米粒的制备方法,可以得到具有不同性质和释放特性的纳米粒,以筛选出最佳递送药物或包封药物的纳米粒[2,3,4]。纳米载体在改善药物的治疗指数方面很有潜力,它们能够增强药物疗效,降低药物毒性,延长药物处于稳态治疗水平的时间。纳米载体还能改善药物水溶性和稳定性,使得更多潜在有效的新化学实体得以开发。此外,纳米载体还能促进靶向递药系统的发展[5,6]。 肿瘤的多血管状态具有很高的异质性,它从血管坏死区域至血管稠密区域均有分布,以维持肿瘤生长所需氧气和营养素的供应。肿瘤血管与正常血管相比有几处异常,包括有变体的上皮细胞的高比例增育,血管曲折度的增强和周皮细胞的缺乏。肿瘤微血管的通透性增强,该过程由以下异常分泌作用参与调节:脉管内皮组织生长因子、缓激肽、氧化亚氮、前列腺素、和基质金属蛋白酶。这些大分子穿透肿瘤微脉管系统的转运,依赖于内皮结点或跨内皮通道的打开。研究者估测不同模型中的转运通道的截流孔径小于1μm,体内脂质体渗透至肿瘤异种嫁接物的测定结果表明截流粒径小于400 nm。通常,粒子的穿透性与其粒径成反比,较小的粒子(<200nm)更易于穿透肿瘤微脉管系统。这些微脉管系统的易于透过性和淋巴系统的缺乏,导致增强的渗透和滞留效应(EPR效应),通过纳米载体在肿瘤组织的高浓度累积实现对肿瘤的被动靶向。这些纳米载体可以进一步修饰以达到肿瘤主动靶向,通过对纳米载体表面进行配基修饰,如抗体、适体、肽或其它能识别肿瘤特异性或肿瘤连接抗原的小分子。纳米技术于肿瘤靶向递药系统中的应用是振奋人心的、很有前景的研究领域。 1纳米粒作为药物递送载体的优势 纳米粒作为药物递送载体的优势主要基于其两个基本性质:粒径小和生物可降解材料的使用。由于纳米粒的粒径小,它们可以从炎症部位的内皮组织、上皮组织(如肠道或肝脏)或肿瘤中渗透或穿透毛细管。通常,这些粒子的纳米级粒径使其能被多种类型的细胞和药物特异性聚集的靶部位有效摄取。许多研究表明纳米粒与微粒(>1μm)相比具有更多作为药物递药系统的优势。纳米粒与大一些的微粒相比有另外一个优点,即它们更适于静脉注射。人体最小的毛细血管直径为5~6μm。于血流中分布的粒子必须显著小于5μm,并且不能形成聚集物,以确保离子不会形成血栓。生物可降解材料制得的纳米粒可以使其于靶部位长达数天甚至数星期持续释放药物。2肿瘤靶向递药系统中的纳米技术 2.1生物可降解聚合物纳米粒聚合物纳米粒是肿瘤化疗中最有效的纳米载体。可以通过对这些纳米粒的表面进行功能性修饰,以特异性靶向肿瘤细胞的目的,并且延长体循环半衰期时间以增强药物的治疗效果。这些纳米粒表面通常具有空间稳定性,这是通过接枝、共价结合、或在其表面吸附亲水性聚合物(如PEG)达到的。聚合物纳米粒易于按配方制造成亲水性或疏水性小分子药物的递送载体,不仅如此,聚合物系统也已发展成为大分子的递送载体,如蛋白质和核酸。 Farokhzad等研制了包载多烯紫杉醇的PLA和PLGA聚合物靶向纳米粒,该纳米粒可以靶向位于前列腺癌细胞表面的前列腺特异性膜抗原(PSMA),并且该纳米粒能被有效表达PSMA蛋白的细胞特异性吞食,实验表明该纳米粒在体内外均表现出良好的靶向性。Farokhzad等证明了这些粒子的瘤内注射可以根除5/7大鼠的肿瘤,另外两只大鼠的肿瘤体积与对照组相比小很多。这些靶向纳米粒将药物直接释放进入肿瘤细胞中,使得药效增强和全身毒性减少。 2.2胶束和脂质体胶束是两亲性共聚物的球状分子集合。胶束的核心能包载疏水性药物。胶束具有是像冠冕一样的亲水性的外壳,这使得胶束为水溶性,因此胶束能递送水难溶性物质。喜树碱(CPT)是一种拓扑异构酶Ⅰ抑制剂,CPT对肿瘤有较好的疗效,但是CPT却因其水难溶性、不稳定性和毒性而在临床应用中受到限制。将生物相容性的、靶向的空间稳定胶束(SSM)作为CPT的纳米载体(CPT-SSM),SSM增溶CPT虽然很昂贵,但是可以重复利用,并且还能避免药物聚集体的形成。此外,由PEG衍生磷脂组成的SSM是CPT递送的绝佳载体,由于其粒径为14nm,并且能穿过肿瘤和炎症组织中有漏隙的微脉管系统。这种被动靶向使得药物在肿瘤组织高浓度聚集,并且减少了药物对正常组织的毒性。 脂质体由天然的或合成的类脂形成的两亲性单层或多层膜结构的纳]。类脂具有亲水性头部和疏水性尾部。脂质体通过疏水作用形成脂质双分子层,它能同时包载亲水性和疏水性分子。尽管脂质体的临床应用比较成功,但是这些纳米载体依然受到了稳定性欠佳和药物体内释放曲线欠佳的局限。因此,更深入的研究聚焦在了研制稳定的和pH敏感性脂质体上,使得这种脂质体能在酸性环境下释放药物。 2.3水凝胶纳米粒水凝胶纳米粒是一种使用疏水性多糖包载和递送药物、治疗蛋白或疫苗抗原的粒子。一种使用胆固醇芽霉菌糖的新的递药系统展示了很好的应用前景。在这个系统中,四种胆固醇分子自聚集形成子疏水性核,外层为芽霉菌糖,胆固醇纳米粒稳定地陷入蛋白质中,形成了杂种复合体。该粒子能刺激免疫系统,并且易于被树突状细胞吸收。而粒径较大的水凝胶能包载和释放单克隆抗体。 姜黄素是从一种烹调调味品姜黄根中提取出来的物质,很早以前人们就发现它具有抗癌作用。然而,姜黄素于的临床应用确受限于其水难溶性和极微小的全身生物利用度。这个问题通过将姜黄素包载于水凝胶纳米粒中得到解决,因而创造了“纳米姜黄素”。 2.4树枝状分子树枝状大分子是一种球状大分子,分为核心、支链单元和表面基团三个部分。采用优选的合成方法,可以合成出用作治 收稿日期:2010-03-20 1705

Hans Journal of Medicinal Chemistry 药物化学, 2016, 4(3), 19-24 Published Online August 2016 in Hans. https://www.doczj.com/doc/aa6173542.html,/journal/hjmce https://www.doczj.com/doc/aa6173542.html,/10.12677/hjmce.2016.43003 文章引用: 王继波, 刘继民, 袁红梅. 脂质体—神奇的药物递送系统[J]. 药物化学, 2016, 4(3): 19-24. Liposome—A Novel Drug Delivery System Jibo Wang 1, Jimin Liu 2, Hongmei Yuan 3 1 School of Pharmacy, Medical Department of Qingdao University, Qingdao Shandong 2Division of Microbiology, Medical Department of Qingdao University, Qingdao Shandong 3Pharmacy Department, Qingdao Municipal Hospital, Qingdao Shandong Received: Oct. 27th , 2016; accepted: Nov. 12th , 2016; published: Nov. 15th , 2016 Copyright ? 2016 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). https://www.doczj.com/doc/aa6173542.html,/licenses/by/4.0/ Abstract The study of liposome has become a focus in physical pharmacy recently and showed the prospec-tive value of application in many ways. The summarization of origin, basic concept, types, prepa-ration, in vivo characteristics, quality control and application of liposome was made. The stability and target design of liposome are the fundamentality of its application. The future development of liposome was viewed. Keywords Liposome, Drug Delivery System, Stability, Lipid Bilayer, Target 脂质体—神奇的药物递送系统 王继波1,刘继民2,袁红梅3 1 青岛大学医学部药学院,山东 青岛 2青岛大学医学部微生物教研室,山东 青岛 3青岛市立医院药剂科,山东 青岛 收稿日期:2016年10月27日;录用日期:2016年11月12日;发布日期:2016年11月15日 摘 要 近年来,脂质体已成为物理药学领域研究的热点,并且已经在许多方面显示出其潜在的应用价值。本文Open Access

pH敏感药物传递系统的研究进展 发表时间:2016-08-03T13:56:01.367Z 来源:《医药前沿》2016年7月第21期作者:王鹏[导读] 各种不同的酸敏感基团的使用,人们可以根据需要来获取不同pH响应行为的聚合物分子,进而在不同的体系中加以应用。王鹏 (国药控股天津有限公司天津 300040) 【中图分类号】R94 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2016)21-0376-02 人们已经认识到,在许多治疗方案中,药物比如抗癌药等要想发挥高效作用。药物运载系统要想将药物运载到靶向部位,需要克服重重困难,总体概括为细胞外与细胞内。在细胞外,运载体在血液中的稳定性,血液中的循环时间,靶向组织部位的累积情况等等。在细胞内,运载体如何高效进入细胞,内含体逃逸问题,药物可控释放等等。 下面简单介绍几种具有酸敏感的聚合物分子的合成以及特点。首先是在主链上引入酸敏感基团。在主链上引入酸敏感基团,设计合成的聚合物分子在中性条件(pH=7.4)具有稳定的结构,而在酸性条件(pH=5.0-6.0)下会发生降解为小分子的行为。缩醛结构在pH敏感药物运载体中得到了广泛的研究,这是由于其在酸性条件下比较快速的水解反应,而且其水解产物为可生物降解的醇与醛。Jin-Ki Kim等合成出一种新颖的pH敏感的基于缩醛结构的两亲性嵌段聚合物的药物运载分子PEG–PEtG–PEG,同时使用水溶性极差的药物分子紫杉醇PTX作为药物控制释放实验。经实验得知,该嵌段聚合物由于具有缩醛结构,所以在酸性条件可酸催化水解[1]。在不同的pH条件下,经过24h,考察释药环境的pH对载药体释药的影响。通过实验结果可以看出,pH很大程度上影响着药物分子的释放行为。在PEtG–PEG500聚合物胶束中,在pH=5.0时,1h内的PTX释药量达到了50%,而对于pH=7.4,在1h内的PTX释药量仅仅为20%。在释药6h后,对应pH=7.4,6.5以及5.0的条件下,PTX的累积释放百分率分别为49.3%,71.7%以及94.1%。对于聚合物胶束PEtG–PEG750而言,其释药行为也有类似的趋势。在释药6h后,对应不同的pH=7.4,6.5以及5.0,其PTX释药率分别为54.4%,68.3%以及89.1%。总的实验结果证明,具有缩醛结构的聚合物胶束搭载药物后的释药行为是收到释药体系的pH条件控制的。在弱酸条件下,聚合物胶束中的酸敏感基团的水解速率较快,导致药物分子的释放速率大为增加。 另外,与缩醛结构类似,缩酮结构也常常被用于聚合物结构中,赋予聚合物分子酸敏感功能。Dongwon Lee等人合成出具有pH敏感的两亲性聚合物分子聚缩酮己二酸-co-聚乙二醇嵌段共聚物(PKA-PEG)[2]。在该聚合物的疏水骨架中,具有酸敏感的缩酮键结构。该两亲性聚合物分子可以自组织成核/壳层结构,利用其疏水内腔可以搭载疏水性药物分子。搭载药物后,在酸性条件下,药物运载体结构破坏,从而将药物分子释放,即在弱酸性条件下具有可控药物释放功能。该嵌段共聚物(PKA-PEG)的结构示意图如下,作为对比,作者又合成出没有酸敏感基团的聚合物胶束聚环己基己二酸-co-聚乙二醇(PCA-PEG),结构示意图1如下。 * 图1 PKA-PEG与PCA-PEG示意图 两聚合物胶束均可经自组织形成壳层结构,都可在疏水内腔搭载药物分子。为了研究其对pH的响应性,作者采用模型分子尼罗红Nile Red来研究其释放行为。Nile Red是一种疏水性荧光探针,在水溶液中其荧光强度很低,然而在疏水性环境中,其荧光强度变得很高[3]。据此,研究聚合物胶束在中性条件以及弱酸性条件下的结构变化。下图为聚合物胶束PKA-PEG与Nile Red复合物的荧光强度随pH变化情况。从图2中可以看出,对于pH=7.4,在观察18h后,体系的荧光强度没有明显变化,然而对于pH=5.4而言,荧光强度有着显著的下降。这说明,在弱酸性条件(pH=5.4)条件下,聚合物胶束中的缩酮结构水解从而胶束结构被破坏,导致疏水性荧光分子从胶束中转移到水溶液中,从而降低了荧光强度。这说明两亲性嵌段共聚物由于具有缩酮结构从而对酸敏感,可以根据体系的pH来控制药物分子的释放行为。 *

第五章药物递送系统(DDS)与临床应用学习要点 1.快速释放制剂:口服速释片剂、滴丸、吸入制剂 2.缓释、控释制剂:基本要求、常用辅料,骨架片、膜控片、渗透泵片 3.经皮贴剂剂型特点 4.靶向制剂:基本要求、脂质体、微球、微囊 第一节快速释放制剂 1.口服速释片剂(分散片、口崩片) 2.滴丸 3.固体制剂速释技术与释药原理:固体分散技术、包合技术 4.吸入制剂 二、滴丸剂 1.发展了多种新剂型 2.圆整度、溶散时限 3.适用药物:液体、主药体积小、有刺激性 4.基质 水溶性:PEG/甘油明胶/泊洛沙姆/硬脂酸钠 (冷凝液:液状石蜡)

脂溶性: 硬脂酸/单甘酯/氢化植物油/虫蜡/蜂蜡 三、固体制剂速释技术 3.固体分散体的速释原理 药物特殊分散状态+载体促进溶出作用—→润湿、分散、抑晶—→阻止已分散的药物再聚集粗化—→有利于溶出。 吸入制剂质量要求 ①气溶胶粒径需控制 ②多剂量:释药剂量均一性检查

③气雾剂:泄漏检查 ④定量:总揿/吸次 每揿/吸主药含量 临床最小推荐剂量的揿/吸数 抑菌剂 随堂练习 A:适用于呼吸道给药的速效剂型是 A.注射剂 B.滴丸 C.气雾剂 D.舌下片 E.栓剂 『正确答案』C 『答案解析』气雾剂是适用于呼吸道给药的速效剂型。 A:固体分散体中,药物与载体形成低共熔混合物药物的分散状态是 A.分子状态 B.胶态 C.分子复合物 D.微晶态 E.无定形 『正确答案』D 『答案解析』药物与载体形成低共熔混合物药物的分散状态是微晶态。 A:下列关于β﹣CD包合物优点的不正确表述是 A.增大药物的溶解度 B.提高药物的稳定性 C.使液态药物粉末化

第5章药物递送系统(DDS)与临床应用 一、最佳选择题 1、属于主动靶向制剂的是 A、糖基修饰脂质体 B、聚乳酸微球 C、静脉注射用乳剂 D、氰基丙烯酸烷酯纳米囊 E、pH敏感的口服结肠定位给药系统 2、将微粒表面加以修饰作为“导弹”载体,使药物选择性地浓集于病变部位的靶向制剂称为 A、被动靶向制剂 B、主动靶向制剂 C、物理靶向制剂 D、化学靶向制剂 E、物理化学靶向制剂 3、药物透皮吸收是指 A、药物通过表皮到达深层组织 B、药物主要通过毛囊和皮脂腺到达体内 C、药物通过表皮在用药部位发挥作用 D、药物通过破损的皮肤,进入体内的过程 E、药物通过表皮,被毛细血管和淋巴吸收进入体循环的过程 4、口服缓控释制剂的特点不包括 A、可减少给药次数 B、可提高患者的服药顺应性 C、可避免或减少血药浓度的峰谷现象 D、有利于降低肝首过效应 E、有利于降低药物的不良反应 5、控制颗粒的大小,其缓控释制剂释药所利用的原理是 A、扩散原理 B、溶出原理 C、渗透泵原理 D、溶蚀与扩散相结合原理 E、离子交换作用原理 6、微囊的特点不包括 A、防止药物在胃肠道内失活 B、可使某些药物迅速达到作用部位 C、可使液态药物固态化 D、可使某些药物具有靶向作用 E、可使药物具有缓控释的功能 7、关于微囊技术的说法错误的是 A、将对光、湿度和氧不稳定的药物制成微囊,可防止药物降解 B、利用缓释材料将药物微囊化后,可延缓药物释放 C、挥发油药物不适宜制成微囊 D、PLA 是可生物降解的高分子囊材 E、将不同药物分别包囊后,可减少药物之间的配伍变化

8、滴丸的脂溶性基质是 A、明胶 B、硬脂酸 C、泊洛沙姆 D、聚乙二醇4000 E、聚乙二醇6000 二、多项选择题 1、脂质体的基本结构脂质双分子层的常用材料有 A、胆固醇 B、硬脂醇 C、甘油脂肪酸酯 D、磷脂 E、纤维素类 2、下列制剂具有靶向性的是 A、前体药物 B、纳米粒 C、微球 D、全身作用栓剂 E、脂质体 3、经皮给药制剂的优点为 A、减少给药次数 B、无肝首过效应 C、有皮肤贮库现象 D、药物种类多 E、使用方便,适合于婴儿、老人和不宜口服的病人 4、以减少溶出速度为主要原理的缓、控释制剂的制备工艺有 A、制成溶解度小的酯或盐 B、控制粒子的大小 C、制成微囊 D、将药物包藏于溶蚀性骨架中 E、将药物包藏于亲水性高分子材料中 5、影响微囊中药物释放速率的因素有 A、制备工艺条件 B、溶出介质离子强度 C、PH值的影响 D、附加剂 E、药物的性质 答案部分

第五章药物递送系统与临床应用考试要点 滴丸剂特点与质量要求 吸入制剂的附加剂种类和作用 缓释、控制制剂的释药原理 缓释、控释制剂的常用辅料和作用 经皮给药制剂的基本结构与类型 经皮给药制剂的处方材料 速释技术与释药原理 靶向制剂的分类、特点 靶向性评价指标和参数解释 脂质体的组成与结构 微球的载体材料和微球的用途 药物微囊化的材料 X 速释制剂载体材料对药物溶出的促进作用表现在 A.水溶性载体材料提高了药物的可润湿性 B.载体保证了药物的高度分散性 C.载体提高了药物的稳定性 D.载体材料对药物有抑晶性 E.载体提高了药物的可溶性 『正确答案』ABD 滴丸剂X 下列辅料,可作为滴丸水溶性基质的是 A.聚乙二醇类6000 B.甘油明胶 C.氢化植物油 D.泊洛沙姆 E.虫蜡 『正确答案』ABD 缓控释制剂A 关于缓(控)释制剂的说法错误的是 A.缓(控)释制剂可以避免或减少血药浓度的峰谷现象 B.减少给药次数,提高患者的用药顺应性 C. 降低药物毒副作用 D.减少单次给药剂量 E.在临床应用中对剂量调节的灵活性降低 『正确答案』D 缓控释制剂X 缓释、控释制剂的释药原理包括 A.溶出原理 B.扩散原理

C.溶蚀与溶出、扩散结合原理 D.渗透压驱动原理 E.离子交换作用 『正确答案』ABCDE 缓控释制剂X 下列属于不溶性骨架材料: A.MC B.EC C.PVP D.EVA 乙烯一醋酸乙烯共聚物 E.HPMC 『正确答案』BD 缓控释制剂X 下列属于溶蚀性骨架材料的是 A.巴西棕榈蜡 B.蜂蜡 C.氢化植物油 D.硅橡胶 E.硬脂醇 『正确答案』ABCE 缓控释制剂X 属于膜控型片的是 A.微孔膜包衣片 B.膜控释小片 C.渗透泵片 D.肠溶膜控释片 E.蜡质性骨架片 『正确答案』ABD 经皮给药系统A 关于经皮给药系统说法错误的是 A.避免肝首过效应及胃肠灭活效应 B.维持恒定的血药浓度,增强了治疗效果 C.延长作用时间,减少用药次数,改善患者顺应性 D.患者可以自主用药 E.起效快,作用确切 『正确答案』E 经皮给药系统A 药物透皮吸收是指 A.药物通过表皮到达深层组织 B.药物主要通过毛囊和皮脂腺到达体内

浅谈药物传输系统的研究热点 摘要:通过查阅近年国外文献,重点介绍了药物传输系统较新的进展,有脉冲药系统,结肠定位给药系统及受体型与免疫型靶向制剂等内容。式给 关键词:药物传输系统脉冲式给药系统结肠定位给药系统受体与免疫靶向制剂 药物传输系统(Drug Delivery Systems,DDS)系指人们在防治疾病的过程中所采用的各种治疗药物的不同给药形式,在60年代以前的药剂学中称为剂型。如注射剂、片剂、胶囊剂、贴片、气雾剂等。随着科学的进步,剂型的发展已远远超越其原有的内涵,需要用药物传输系统或给药器(Device)这类术语加以表述,即原由药物与辅料制成的各种剂型已满足不了临床治疗的需要,有的将药物制成输注系统供用,有的则采用钛合金制成给药器植入体内应用,使临床用药更理想化。为克服普通制剂的有效血浓维持时间短的缺陷,出现了长效注射剂,口服长效给药系统或缓/控释制剂、经皮给药系统等一系列新的制剂。由于缓/控释制剂的特点,它的市场前景看好。缓释制剂通常是指口服给药后能在机体内缓慢释放药物,使达有效血浓,并能维持相当长时间的制剂。控释制剂系指释药速度仅受给药系统本身的控制,而不受外界条件,如pH、酶、离子、胃肠蠕动等因素的影响[ 1 ],是按设计好的程序控制释药的制剂,如零级释药的渗透泵,脉冲释药的微丸,结肠定位释药的片剂或胶囊以及自动调节释药的胰岛素给药器等等。亦有些文献对缓释、控释制剂不加严格区分,统称为缓/控释制剂。 我国早在1977年版的中国药典就收载了防治血吸虫病的没食子酸锑钠缓释片,但在这方面的研究直到80年代才被广泛重视。1995年我国批准的缓/控释制剂就有7个,脂质体、微球、毫微粒等亚微粒分散给药系统以及结肠定位给药系统这类口服靶向给药制剂国内研究也很活跃(目前脂质体已有批准生产的品种)。今就以下几个侧面进行概述。 1 新型缓/控释制剂研究概况 1.1 脉冲式给药系统 根据时辰药理学研究,药物的治疗作用、不良反应和体内过程均有时间节律,这已成为设计定时释药这类控释制剂的重要依据。释药方式符合人体昼夜节律变化的规律,这是近代药剂学研究的一种新型释药模式。国外有多家制药企业正在研究开发这类脉冲式给药系统,国内亦已开始研究。

药物递送系统(DDS)与临床应用 学习要点 1.快速释放制剂:口服速释片剂、滴丸、吸入制剂 2.缓释、控释制剂:基本要求、常用辅料,骨架片、膜控片、渗透泵片 3.经皮贴剂剂型特点 4.靶向制剂:基本要求、脂质体、微球、微囊 第一节快速释放制剂 1.口服速释片剂(分散片、口崩片) 2.滴丸 3.固体制剂速释技术与释药原理:固体分散技术、包合技术 4.吸入制剂 减负运动:实例结合片剂学习 再回首:片剂崩解时限 2018 分散、可溶:3

舌下、泡腾:5 普通:15 薄膜衣:30,肠溶:60 QIAN片剂崩解时限总结 可溶内外用,崩解快舌下 分手吃泡面,35分钟就搞定 素颜一刻钟,穿衣半小时 入肠一小时,溶散成碎粒 二、滴丸剂 滴丸剂:固体或液体药物与适宜的基质加热熔融混匀,再滴入不相混溶、互不作用的冷凝介质中,由于表面张力的作用使液滴收缩成球状而制成的制剂,主要供口服用。

1. 滴丸剂的分类 2.滴丸剂的特点 (1)设备简单、操作方便、工艺周期短、生产率高。 (2)工艺条件易于控制,质量稳定,剂量准确,受热时间短,易氧化及具挥发性的药物溶于基质后,可增加其稳定性。 (3)基质容纳液态药物的量大,故可使液态药物固形化。 (4)用固体分散技术制备的滴丸具有吸收迅速、生物利用度高的特点。 (5)发展了耳、眼科用药的新剂型,五官科制剂多为液态或半固态剂型,作用时间不持久,制成滴丸剂可起到延效作用。 3.滴丸剂常用基质 ①水溶性:PEG、甘油明胶、泊洛沙姆、硬脂酸钠、聚氧乙烯单硬脂酸甘油酯(S-40) 冷凝液:液状石蜡 ②脂溶性:硬脂酸、单甘酯、氢化植物油、虫蜡、蜂蜡 QIAN减负运动:基质总结

纳米给药系统的研究与进展姓名:武长江专业:药学学号:2009326660075 纳米给药系统(nanoparticle drug delivery system,NDDS)是指药物与药用材料一 起形成的粒径为1~1000 nm的纳米级药物输送系统(DDS),包括纳米粒(nanopartieles,NP)、纳米球(nanospheres,NS)、纳米囊(nanocapsules,NC)、纳米脂质体(nanoliposomes,NL)、纳米级乳剂(nano-emulsion,NE)等。由于纳米尺度下的DDS及其所用材料的性质、表面修饰等,NDDS在实现靶向性给药、缓释药物、提高难溶性药物与多肽药物的生物利用度、降低药物的毒副作用等方面表现出良好的应用前景,因而成为近年来药剂学领域的研究热点之一。国外有关NDDS报道文献最早见于1978年[1],至今相关的研究论文已逾2000篇。我国内地于20世纪80年代末以文献综述的形式对NDDS进行了介绍[2],当时将nanopartiele称为毫微粒,90年代初开始实验研究,至90年代末称之为纳米粒(NP) 及纳米球(NS)、纳米囊(NC),至今发表相关研究报告200余篇。本文就我国内地在NDDS方面的研究与应用作综述,并对照国外NDDS的研究新成果,初步分析国内NDDS研究所存在的问题。 1 NDDS的类型及制备方法 1.1 高分子材料NP 包括NS、NC等。根据材料的来源可分为合成的可生物降解聚合物NP和天然的高分子材料NP两种类型。合成的可生物降解聚合物NP是研究最早、目前研究最多的NDDS,其主要特点是:生物相容性好,对内皮网状系统(RES)、肿瘤、炎症等部位有生物靶向性,可被机体内的脂酶生物降解后缓释药物并能降低药物的毒副作用,材料降解后可被机体清除等,尤其适合于包载脂溶性药物。常用的聚合物材料有聚乳酸(PLA)、乳酸一乙醇酸共聚物(PL—GA)、聚氰基丙烯酸烷酯(PACA)等。此类NP的制备方法以乳化一溶剂挥发法为主,如以PLGA为材料,分别以聚乙烯醇(PVA)和Poloxaner 188为乳化剂制得复乳,再以旋转蒸发挥去有机溶剂制得胰岛素PLGA-NP[4] 。PACA—NP制备多采用乳化聚合法将药物直接包封于NP中(一步法)[5][6];或先将材料制成空白NP,再在一定的条件下将药物通过静态吸附制成载药NP(二步法)[7][8]。其他聚合物材料如ε一己内酯一D.L-丙交酯嵌段共聚物等也制成了载药NP[9] 天然高分子材料具有低毒、生物相容性好、来源广等优点,是NDDS的良好材料,常用的有白蛋白、淀粉、壳聚糖、海藻酸钠等。不同材料的NP制备方法不同,以白蛋白为材料的载药NP一般以乳化一加热固化法制备,如5-FU白蛋白NP[10] ;淀粉NP制备多用反相乳液交联法,制备时先乳化成乳液,然后加入交联剂使分散的淀粉液滴形成淀粉NP[11] 。壳聚糖NP和海藻酸钠NP可用凝聚法制备[12][13]。

Pharmacy Information 药物资讯, 2019, 8(3), 73-78 Published Online May 2019 in Hans. https://www.doczj.com/doc/aa6173542.html,/journal/pi https://https://www.doczj.com/doc/aa6173542.html,/10.12677/pi.2019.83009 Research Progress of Nanoparticle Ophthalmic Drug Delivery System Chuang Zhang, Yanjie Yu, Zijian Zhao, Yu Liu* School of Pharmacy, Liaoning University, Shenyang Liaoning Received: Apr. 20th, 2019; accepted: May 1st, 2019; published: May 8th, 2019 Abstract More and more ophthalmic drug delivery technologies have been developed to treat eye diseases due to the defects of ocular drug delivery barriers and traditional drug delivery technologies. However, the short duration of drug stay on the surface of eyes, high dose, frequent drug adminis-tration and low bioavailability are still great challenges facing researchers. Nanoparticles, as drug carriers, have greatly improved the penetration, drug targeting and bioavailability of drugs to the eye barrier, and the development and utilization of nano-preparations will provide more benefi-cial therapeutic effects. In this review, DNA nanoparticles and nanoparticle hydrogel contact lenses in the latest development of nanoparticle preparation were summarized and analyzed in order to obtain more active and targeted therapeutic ophthalmic preparations. Keywords Nanoparticles, DNA Nanoparticles, Nanoparticle Gel Contact Lens, Ophthalmic Preparation 纳米粒眼用给药系统的研究进展 张闯,于焱杰,赵咨鉴,刘宇* 辽宁大学药学院,辽宁沈阳 收稿日期:2019年4月20日;录用日期:2019年5月1日;发布日期:2019年5月8日 摘要 由于眼部给药屏障和传统给药技术的缺陷,越来越多治疗眼病的眼科给药技术被开发出来。但药物在眼睛表面停留时间短暂、给药剂量高和给药频繁、生物利用度低,仍是研究工作者面临的巨大挑战。纳米*通讯作者。

新型给药系统(DDS)的发展综述 摘要本文概述了缓控释给药系统、靶向给药系统、纳米给药系统、透皮给药系统、粘附给药系统、无针粉末喷射给药系统,和其他给新型给药系统的研究现状。 关键词新型给药系统缓控释给药系统靶向给药系统纳米给药系统透皮给药系统粘附给药系统无针粉末喷射给药系统其他给药系统 给药系统系指人们在防治疾病的过程中所采用的各种治疗药物的不同给药形式。新型药物传递系统(DDS)的研发具有周期短、成本低的特点,已经成为研发机构进行药物创新的重要选择。可分为缓控释给药系统、靶向给药系统、纳米给药系统、透皮给药系统、粘附给药系统,和其他给药系统。 一、缓控释给药系统(sustained and controlled drug delivery system) 近年来,随着高分子科学和现代医学、药学、生物学以及工程学的迅速发展,一个研究药物传递系统的理论和技术的新领域一药物控制释放系统逐渐成为技术研究的热门。目前,缓控释给药系统按其给药途径可分为注射剂、口服固体、液体制剂。 1.口服缓、控释制剂发展状态 口服缓控释固体制剂的品种国内以涉及到抗生素、抗心律失常药、降高血压药、抗组胺药、解热镇痛药、抗炎抗风湿药、糖尿病药、止痛药、抗哮喘药、抗癫痫药、全身用抗病毒药、抗贫血制剂、维生

素类。国外涉及的新的品种有激素类药物,如FDA批准麦考酚酸缓释片;喹若酮类抗生素,环丙沙星控释片;干扰素,澳大利亚生产的干扰素口含片等。 口服液体控释系统(简称OLCRS)是一种通过液体混悬或乳剂形式供口服给药的控释制剂,这种制剂可直接以液体形式服用,也可以f 临时调配成液体形式服用,分散的微粒可以是微囊、微球、或乳滴,分散介质可以是水、糖浆或其他可供药用的油性液体。OLCRS是针对幼儿、老人和吞咽困难患者用药的一类新型口服控释系统。它具有流动性好,可以分剂量,很少受胃排空速率影响,掩盖味道,减少给药次数,降低毒副反应及便于服用等优点。目前,已有美沙芬、可待因一扑尔敏、苯丙胺茶碱、伪麻黄碱等药物的OLCRS。 2.缓释及控释注射剂 缓释及控释注射剂其显著优点是可以减少注射次数,消除频繁注射给患者带来的精神上的烦恼和肉‘体上的疼痛。可分为溶液型,混悬型、凝胶型、微囊型、微球型、脂质体型注射剂。主要适宜的药物有抗精神类药物、抗菌素类药物、多肽、蛋白质类药物、疫苗类药物、抗癌药物等。 缓控释制剂根据不同的原理制备:胃内漂浮型、渗透泵型、骨架型、蚀解式、肠道定位、双层缓控释片等。 缓控释材料有醋酸纤维素,乙基纤维素(水分散体),甲基丙烯酸共聚物,硅酮弹性体,PVAP,HPMCP,HPMCAS,交联海藻酸盐等新型材料。

2010—2011年度第一学期药剂学考查试卷 药物传递系统与新型给药系统的研究与发展 【文摘】如今,人们可以根据治疗效果定制和设计药物,其中包括小分子物质和生物工程药物。但许多新药在体内外不稳定(易降解),一些药物作用虽然很强,但可产生剧烈的不良反应,另有些药物由于生物学障碍,转运能力有限,如肠道吸收差,经血脑屏障的扩散受阻。因此,需要设计智能化的给药系统以防止药物降解,促进药物穿越生物学障碍和提高其生物利用度,控制释放以维持平稳的血药浓度,将药物输送至合适的作用部位(靶向给药),由此增强治疗作用,减少药物的全身分布而降低不良反应。【1】 【关键词】药物传递系统,新型给药系统,靶向给药 【正文】给药系统系指人们在防治疾病的过程中所采用的各种治疗药物的不同给药形式。目前药物制剂研究进入了一个全新的释药系统(DDS)时代,各种新的释药系统发展极为迅速。可分为缓控释给药系统、靶向给药系统、纳米给药系统、透皮给药系统、黏附给药系统、无针粉末喷射给药系统和其他给药系统。【2】本文就其他给药系统状况做一综述,包括离子导入透皮给药、眼部新型给药系统、指甲油给药系统。 一、离子导入透皮给药贴片 离子导入是一种非侵入性的技术,用微量的电流来提高和促进各类药物的皮肤转运,尤其是亲水性药物例如小分子肽类的透皮转运。对于这类药物来说,与其被动的经皮透入相比较,离子导入对人体皮肤的透皮转运要提高约1000倍。 这种大约已有100年的历史的技术近来又得到关注,主要是由于在下列技术方面所取得的进展:首先,由于病人对于许多药物,例如烟碱、硝酸甘油、雌二醇等的被动透皮的贴片已经广泛接受,这些制剂并取得了经济上的成功,激励了人们对于扩大这一给药途径用药范围的兴趣。其次,微电子工业技术上的突破,使得低成本的可编程电子元件的微型化成为可能。最后,由于重组DNA技术和合理药物设计的进步已经产生了多种治疗用活性肽。【3】 离子导入给药的优点:

视频课件,教材,辅导书,习题集,历年真题,冲刺试卷,题库软件 购买联系QQ:87567314 1 第五章 药物递送系统与临床应用 考试要点 基础回顾 滴丸剂特点与质量要求 特点:生物利用度↑,稳定性↑,液体药物固体化,工艺易控、生产方便, 发展了多种新剂型。 质量要求:性状检查、丸重差异、圆整度检查、溶散 时限检查、小剂量:含 量均匀度、密封。 吸入制剂的附加剂种类和作用 抛射剂、稀释剂、润滑剂 缓释、控制制剂的释药原理 溶出,扩散,溶蚀与溶出、扩散相结合,渗透泵(渗透压驱动),离子交换 作用(药树脂)。 缓释、控释制剂的常用辅料和作 用 亲水性凝胶骨架材料:遇水膨胀形成凝胶屏障 CMC-Na、MC、HPMC、PVP、卡波姆。不溶性骨架材料:聚甲基丙烯酸酯(Eudragit RS,Eudragit RL)、 EC、硅橡胶。生物溶蚀性骨架材料:动物脂肪、蜂蜡、巴西棕榈蜡、氢化植 物油、硬脂醇、单硬脂酸甘油酯。 经皮给药制剂的基本结构与类 型 经皮给药制剂的基本结构大致可分以下五层:背衬层、药物贮库层(聚乙烯醇或聚醋酸乙烯酯)、控释膜、胶黏膜、保护膜。 分类:贴剂、凝胶膏剂(巴布剂)。 经皮给药制剂的处方材料 压敏胶主要包括:聚异丁烯(PIB)类、丙烯酸类和硅橡胶压敏胶。 速释技术与释药原理 采用固体分散技术、包合技术——溶解度↑、溶出速度↑ 靶向制剂的分类、特点 借助载体,有靶向性。靶向制剂可分为被动靶向制剂、主动靶向制剂和物理化学靶向制剂三大类。 靶向性评价指标和参数解释 参数值愈大靶向效果愈好 相对摄取率 r e 靶向效率 t e 峰浓度比 C e 脂质体的组成与结构 主要成分:两亲性磷脂、胆固醇(调节膜流动性) 微球的载体材料和微球的用途 载体材料:天然、合成:聚乳酸(PLA)、聚乳酸-羟乙酸(PLGA) 药物微囊化的材料 常用的囊材可分为天然的(明胶、阿拉伯胶)、半合成或合成的高 分子材料三大类。 X 速释制剂载体材料对药物溶出的促进作用表现在 A.水溶性载体材料提高了药物的可润湿性 B.载体保证了药物的高度分散性 C.载体提高了 药物的稳定性 D.载体材料对药物有抑晶性 E.载体提高了药物的可溶性 『正确答案』ABD 滴丸剂 X 下列辅料,可作为滴丸水溶性基质的是 A.聚乙二醇类 6000 B.甘油明胶 C.氢化植物油 D.泊洛沙姆 E.虫蜡 『正确答案』ABD 缓控释制剂 A 关于缓(控)释制剂的说法错误的是 A.缓(控)释制剂可以避免或减少血药浓度的峰谷现象 B.减少给药次数,提高患者的用药顺应性 C. 降低药物毒副作用 D.减少单次给药剂量 E.在临床应用中对剂量调节的灵活性降低 『正确答案』D 『解析』减少给药剂量 缓控释制剂 X 缓释、控释制剂的释药原理包括 A.溶出原理 B.扩散原理 C.溶蚀与溶出、扩散结合原理 D.渗透压驱动原理 E.离子交换作用 『正确答案』ABCDE 缓控释制剂 X 下列属于不溶性骨架材料: