万方数据

万方数据

万方数据

万方数据

万方数据

超电磁材料与未来隐身技术

作者:许占显, 孔立堵, XU Zhan-xian, KONG Li-du

作者单位:空军第一航空学院,河南,信阳,464000

刊名:

现代防御技术

英文刊名:MODERN DEFENCE TECHNOLOGY

年,卷(期):2011,39(2)

本文链接:https://www.doczj.com/doc/a98156561.html,/Periodical_xdfyjs201102009.aspx

隐身技术的发展及应用 摘要:介绍隐身技术带来了军事装备的变革,并探讨有源和无源隐身原理,并重点介绍了无源隐身中利用理想对消特性、频率差将破坏相干性、相位差的影响、幅度差的影响,以规避雷达对目标的检测。 接着分析了隐身技术的现状及其原理,分别从可见光隐身技术、声波隐身技术、雷达隐身技术、激光隐身技术及红外辐射隐身技术方面介绍了当前所采用隐身技术的原理、方法及其应用。通过采用可见光、红外及激光隐身兼容技术,更好的达到隐身的效果,即可得隐身兼容技术才是隐身技术的发展方向。 隐身技术迅猛发展,新的隐身方法和技术应运而生。仿生技术、等离子体隐身技术、“微波传播指示”技术及智能隐身技术丰富和扩展了隐身技术的领域。在新的隐身方法中,重点介绍了等离子体隐身技术这一典型事例,通过介绍其原理、方法,以及在军事装备上的应用,以便我们把握这一隐身技术的发展方向。 隐身材料的开发和利用一直是隐身技术发展的重要内容,是飞机等隐身兵器实现隐身的基石,接下来介绍了正在研制开发的新型隐身材料:宽频带吸波剂、高分子隐身材料、纳米隐身材料、手征材料、结构吸波材料及智能隐身材料。新的隐形材料的研制,必将推动隐身技术迈向新的台阶。 隐身技术与反隐身技术的发展,是相互制约、相互促进的,无论哪一方有新的突破,都将引起另一方的重大变革。最后,我们探讨了当今反隐身技术的发展,以及探讨反隐身技术的方法:采用长波低频雷达探测技术、采用激光雷达探测技术、采用光电探测技术、采用数据融合技术、采用自动化和智能化技术。希望隐身技术和反隐身技术,这对矛和盾,能够加快我国的武器装备现代化的进程。 关键词:有效散射截面积(RCS)无源及无源隐身技术等离子体技术

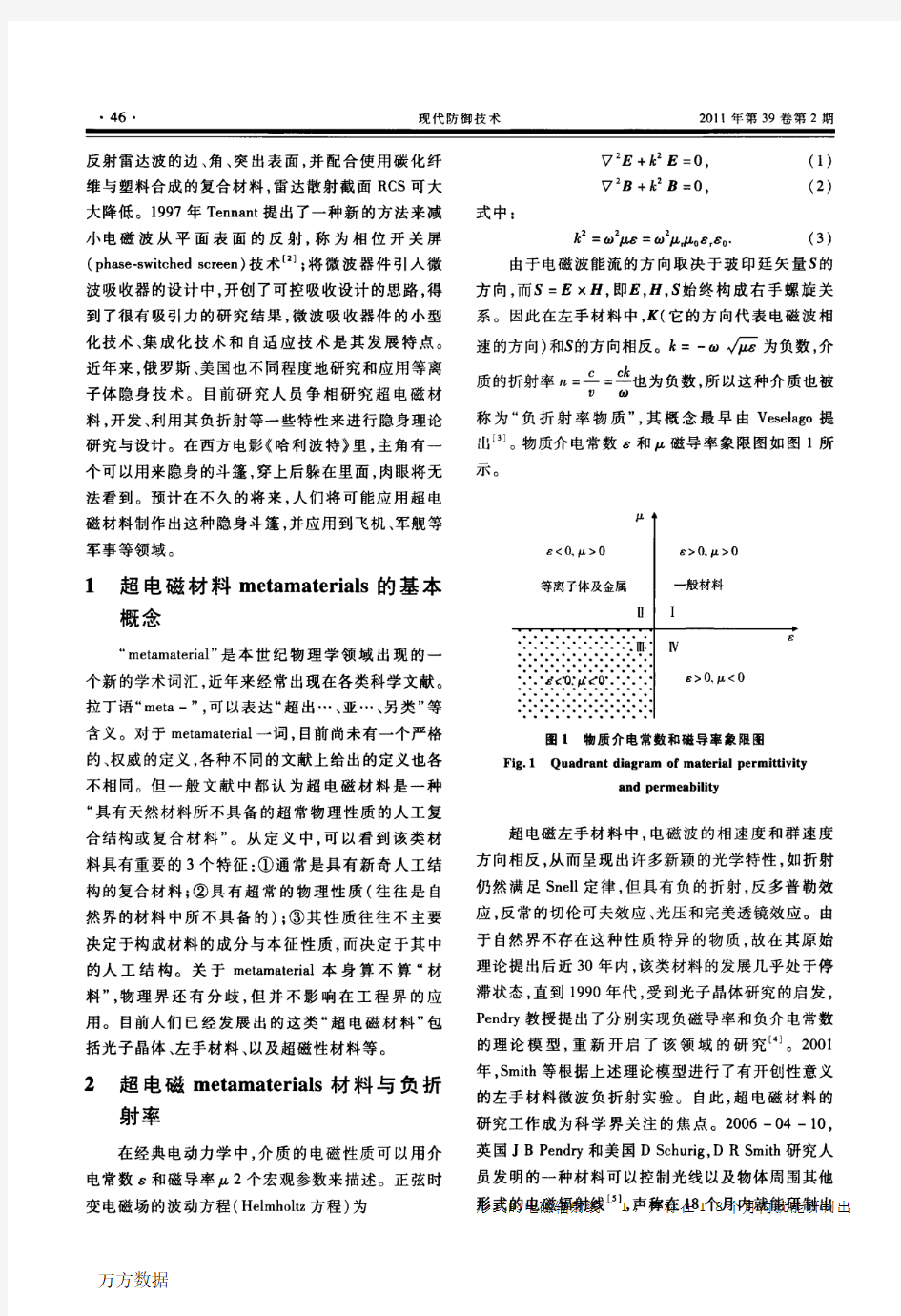

超材料——过去十年中人类最重大的十项科技突破之一 狭义上超材料即指电磁超材料,电磁超材料具有超越自然界材料电磁响应极限的特性,能够实现对电磁波传播的人为设计、任意控制。目前该材料被应用在定向辐射高性能天线、电磁隐身、空间通信、探测技术和新型太赫兹波段功能器件等方面。 看好电磁超材料在军工、通信和智能结构等方面的应用前景 电磁超材料在军工领域的应用比较广泛,目前已应用的超材料产品包括超材料智能蒙皮、超材料雷达天线、吸波材料、电子对抗雷达、超材料通讯天线、无人机雷达、声学隐身技术等。 通信领域电磁超材料最具应用前景的就是无线Wi-fi网络,目前光启已进入该领域。 电磁超材料在智能结构中的应用主要有两类:地面行进装备用智能结构和可穿戴式超材料智能结构。智能结构用电磁超材料的市场前景非常广阔 超材料主题相关主要包括:(300077)、龙生股份(002625)、(600804)和(600490)等,建议重点关注国民技术、鹏博士和鹏欣资源。 超材料 “Metamaterial”是21世纪物理学领域出现的一个新的学术词汇,近年来经常出现在各类科学文献。拉丁语“meta-”,可以表达“超出…、亚…、另类”等含义。对于 metamaterial一词,目前尚未有一个严格的、权威的定义,各种不同的文献上给出的定义也各不相同。但一般文献中都认为metamaterial是“具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料”。 迄今发展出的“超材料”包括:“左手材料”、光子晶体、“超磁性材料”等。“左手材料”是一类在一定的频段下同时具有负的磁导率和负的介电常数的材料系统(对电磁波的传播形成负的折射率)。近一两年来“左手材料”引起了学术界的广泛关注,曾被美国杂志评为2003年的"年度十大科学突破"之一。 原理 超材料的应用与原有的材料制备有很大的区别,以往是自然界有什么材料,就能制造出什么物品,而超材料完全是逆向设计,根据针对电磁波的具体应用需求,制造出具有相应功能的材料。 2特征 metamaterial重要的三个重要特征: (1)metamaterial通常是具有新奇人工结构的复合材料; (2)metamaterial具有超常的物理性质(往往是的材料中所不具备的); (3)metamaterial性质往往不主要决定与构成材料的本征性质,而决定于其中的人工结构。 3隐形功能 具有讽刺意味的是,超材料曾被认为是不可能存在的,因为它违反了光学定律。然而,2006年,北卡罗来纳州的(Duke University)和(Imperial College)的研究者成功挑战传统概念,使用超材料让一个物体在微波射线下隐形。尽管仍有许多难关需要克服,但我们有史以来头一次拥有了能使普通物体隐形的方案(五角大楼的国防高级研究计划署[The Pentagon’s Defense Advanced Research Project Agency,DARPA]资助了这一研究)。

隐身材料的应用与研究前景 摘要:探讨了隐身材料的种类与现状和存在问题,未来研究及发展方向等,介绍了雷达隐身、红外隐身等几种常见的隐身技术,分析未来隐身技术的发展趋势 关键词:隐身材料隐身技术 正文: 隐身材料是隐身技术的重要组成部分,在装备外形不能改变的前提下,隐身材料(stealth material)是实现隐身技术的物质基础。武器系统采用隐身材料可以降低被探测率,提高自身的生存率,增加攻击性,获得最直接的军事效益。因此隐身材料的发展及其在飞机、主战坦克、舰船、箭弹上应用,将成为国防高技术的重要组成部分。对于地面武器装备,主要防止空中雷达或红外设备探测、雷达制导武器和激光制导炸弹的攻击;对于作战飞机,主要防止空中预警机雷达、机载火控雷达和红外设备的探测,主动和半主动雷达、空对空导弹和红外格斗导弹的攻击。为此,常需要雷达、红外和激光隐身技术。 隐身材料的分类 隐身材料按频谱可分为声、雷达、红外、可见光、激光隐身材料。按材料用途可分为隐身涂层材料和隐身结构材料。 1.雷达吸波材料 雷达吸波材料是最重要的隐身材料之一,它能吸收雷达波,使反射波减弱甚至不反射雷达波,从而达到隐身的目的。如日本研制的一种由电阻抗变换层和低阻抗谐振层组成的宽频带高效吸波涂料,其中变换层由铁氧体和树脂混合组成,谐振层由铁氧体导电短纤维和树脂组成,在1~20吉赫的雷达波段上吸收率达20分贝以上。雷达吸波材料中尤以结构型雷达吸波材料和吸波涂料最为重要,国外目前已实用的主要也是这两类隐身材料。雷达吸波涂料主要包括磁损性涂料、电损性涂料。 (1)磁损性涂料磁损性涂料主要由铁氧体等磁性填料分散在介电聚合物中组成。目前国外航空器的雷达吸波涂层大都属于这一类。这种涂层在低频段内有较好的吸收性。美国Condictron公司的铁氧体系列涂料,厚1mm,在2~10GHz内衰减达10~12dB,耐热达500℃;Emerson公司的Eccosorb Coating 268E厚度1.27mm,重4.9kg/m2,在常用雷达频段内(1~16GHz)有良好的衰减性能(10dB)。磁损型涂料的实际重量通常为8~16kg/m2,因而降低重量是亟待解决的重要问题。 (2) 电损性涂料电损性涂料通常以各种形式的碳、SiC粉、金属或镀金属纤维为吸收剂,以介电聚合物为粘接剂所组成。这种涂料重量较轻(一般可低于4kg/m2),高频吸收好,但厚度大,难以做到薄层宽频吸收,尚未见纯电损型涂层用于飞行器的报道。90年代美国Carnegie-Mellon大学发现了一系列非铁氧体型高效吸收剂,主要是一些视黄基席夫碱盐聚合物,其线型多烯主链上含有连接二价基的双链碳-氮结构,据称涂层可使雷达反射降低80%,比重只有铁氧体的1/10,有报道说这种涂层已用于B-2飞机。 2.复合型红外隐身材料 复合型红外隐身材料主要有涂料型隐身材料、多层隐身材料和夹芯材料。

第二章电磁散射问题的数值计算 如前所述,电磁数值计算方法的运用,待求场函数的解答将最终归结为离散方程组的求解,此离散方程组在电磁场工程问题中,经常遇到的是线性代数方程组。为使电磁工程计算问题应用数值计算方法解决,必须将实际工程问题进行相关处理,如图1所示: 图2-1 电磁场数值计算流程 图2-1中的“前处理”包括采用一定的方式将所研究的场域离散化。这种离散化的场域划分要适应实际问题“电磁建模”的需要,便于实际问题的电磁数学模型的建立。在“后处理”中人们可依待求问题的性质,给出各种形式的解答(原始数据显示,曲线图表显示,可视化数据图形,数据处理和特征提取等)。 本章概述“前处理”、“电磁场数值计算”和“后处理”在雷达目标电磁散射问题中的内容。 §2.1 电磁散射问题的前处理 对电磁散射问题而言,通常人们关心的问题是雷达目标表面上的感应电流分布,目标近区和远区散射场分布,目标雷达散射截面RCS,目标雷达成像以及雷达目标特征量的提取等。 1. 雷达目标(散射体)分类 在“前处理”中,首先要视目标的几何、物理特征,对目标施以适当的离散化模型。为适合电磁散射问题的求解,我们将散射体按其材料构成,几何形状的复杂程度和目标可探测性三方面进行分类(必须指出,根据求解问题的性质,可以有不同的分类形式)。 ●按材料构成分类 ?完纯导体材料组成的目标(如常规飞行器,坦克,舰艇等) ?介质材料与导电材料组合目标 ?均匀及非均匀吸波材料涂覆的导体目标 ●按目标几何形状的复杂程度分类 ?二维散射体 ?三维散射体 ?简单形状的典型体(如球、柱、椭球、橄榄体、角反射器等) ?复杂形状散射体 ●按目标可探测性分类 ?常规目标(如常规飞行器,常规舰艇等) ?低可探测目标(如隐形飞机F117,YF22,隐形舰艇等) 2. 目标几何建模 目标几何外形的建模就是由数学模型和各种电磁参数来描述目标的外表面、棱边、腔体、非几何连续面等等,是电磁场散射数值计算的前提和基础。目标几何建模的精度与目标的电

电磁散射与隐身技术导论 课程大作业报告 学院:电子工程学院 专业:电磁场与无线技术 班级: 021061 学号: 02106020 姓名:赖贤军 电子邮件: 92065436@https://www.doczj.com/doc/a98156561.html, 日期: 2013 年 06 月 成绩: 指导教师:姜文

电磁波隐身技术的研究 隐形技术(stealth technology)俗称隐身技术,精确的术语应该是“低可探测技术”(low-observable technology)。即通过研究利用各种不同的技术手法来改变己方目标的可探测性信息特征,最大程度地降低被对方探测系统发现的概率,使己方目标以及己方的武器装备不被敌方的探测系统发现和探测到。1.隐身技术及其历史背景 现代无线电技术和雷达探测系统的迅速发展极大地提高了战争中的搜索、跟踪目标的能力,传统的作战武器所受到的威胁愈来愈严重。隐身技术作为提高武器系统生存、突防以及纵深打击能力的有效手段已经成为集陆、海、空、天、电、磁六维一体的立体化现代战争中最为重要、最为有效的突防战术技术手段并受到世界各国的高度重视。隐身技术(又称目标特征信号控制技术)是通过控制武器系统的信号特征使其难以被发现、识别和跟踪打击的技术。它是针对探测技术而言的,在兵器研制过程中设法降低其可探测性,使之不易被敌方发现、跟踪和攻击的专门技术。简言之隐身就是使敌方的各种探测系统(如雷达等)发现不了我方的飞机,无法实施拦截和攻击。早在第二次世界大战期间,美国便开始使用隐身技术以减少飞机被敌方雷达发现的概率。当前电磁波隐身的研究重点是雷达隐身技术和红外隐身技术。由于在未来战争中雷达仍将是探测目标的最可靠手段,因此隐身技术研究以目标的雷达特征信号控制为重点,同时展开红外、声、视频等其它特征信号控制的研究工作,最后向多功能、高性能的隐身方向发展。 2.隐身技术的工作原理 隐身技术的主要就是反雷达探测。雷达是一种利用无线电波发现目标并测定其他位置的装置。雷达的问世使人类的探测技术和能力跨上了新的台阶,同时也向反探测技术提出了新的挑战。人们为了提高目标反雷达探测能力不懈地奋斗了几十年,终于探索到一条新的隐身途径。与早期的隐身术——伪装术相比,今天的隐身技术已起了根本变化,有了质的飞跃。下面从反雷达探测和反红外、热 探测两个方面简单介绍隐身技术的一些工作原理与隐身性能。 1)反雷达探测开始隐身技术的一项主要工作是提高反雷达探测的能力:也

隐身材料 0 前言 1 雷达隐身材料 1.1 涂敷型吸波材料 1.2 结构型吸波材料 2 红外隐身材料 2.1 控制比辐射率 2.2 控制温度 3 激光隐身材料 3.1 激光隐身原理 3.2 激光隐身材料技术 3.3 激光隐身材料的发展 4 多波段复合兼容隐身材料 4.1 雷达/ 红外兼容隐身材料 4.2 红外/ 激光兼容隐身材料 4.3 雷达/ 激光兼容隐身材料 4.4 雷达/ 红外/ 激光兼容隐身材料 5 隐身材料发展前沿 5.1 纳米隐身材料 5.1.1 纳米材料的特性 5.1.2 纳米复合隐身材料的隐身机理 5.1.3 纳米复合隐身材料的复合新技术5.2 智能隐身材料 5.2.1 可见光智能隐身材料 5.2.2 红外智能隐身材料 5.2.3 智能蒙皮

5.2.4 智能隐身材料的发展趋势 6 展望 0 前言 2011年1月11日,中国歼20隐形战斗机进行首次升空试飞,受到世界关注,也引起了人们对隐身技术的兴趣。随着现代各种光电磁探测技术的迅猛发展,传统的作战武器所受到的威胁越来越严重。绝大多数重型武器(飞机、坦克、火炮、军舰、导弹、航天器)主要是金属装置,最易被各种光电磁热探测,隐身技术作为提高武器系统生存、突防,尤其是纵深打击能力的有效手段,已经成为海、陆、空立体化现代战争中最重要、最有效的突防战术技术手段,材料的隐身手段显得尤为重要,并受到世界各国的高度重视。 世界各军事强国都在积极发展隐身技术, 隐身兵器发展计划推陈出新, 新一代隐身兵器不断涌现。美国的隐身技术发展较快, 目前居世界领先地位, 其中 F-117A、B-2、F-22等隐身飞机代表着当今世界隐身兵器先进水平; 正在研制的一大批隐身武器, 如联合攻击战斗机(JSF)、M计划(旨在提高海军舰艇隐身性能的秘密计划)、AGM-137三军防区外隐身攻击导弹等都将具备良好的隐身性能。俄罗斯早在1984年开始研制的米格1.42多用途隐身战斗机(MFI)可与美国的 F-22相媲美, 1.44隐身战斗机优于F-22, LFI和S-54 与美国的联合攻击战斗机( JSF)相当。另外, 法国、德国、日本、意大利等都有各自研制隐身武器的秘密计划, 武器种类包括攻击机、装甲战车、军舰、高超音速攻击导弹、无人航天器

电磁散射边界元作业 10级电磁场专业 1.已知正方形柱的Ⅰ,Ⅲ边界的,ⅡⅣ边界的,求Ⅰ,Ⅲ边界的和 ⅡⅣ边界的。 参考文献:《边界元法基础》上海交大出版社王元淳 Page20-24 参考资料分析了H,K矩阵元素的求法,其中对角元素 为边界元素的长度。非对角元素,其中为P(i)点到P(j)点的距离, 为P(i)点到含P(j)点边界单元的垂直距离。求解出H,K矩阵后利用 求出未知边界条件 MATLAB程序: % BEM.m % 本程序用边界元方法求解正方形柱体内电位分布 clear;clc; t1=cputime; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %% 1.常数定义 a=6; % 正方形长 N=3; % 每边分段数

step=a/N; % 每段长度 TOTAL=N*4; % 共剖分成TOTAL段 C=1/2; % 常数定义 NN=100; % 积分离散精度 V_L=300; % 已知电压矩阵 test_x=a/2; % 方形内部任意一点X坐标 test_y=a/2; % 方形内部任意一点Y坐标%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %% 2.坐标定位,计算各段中点对应的坐标 % 以方柱左下角为坐标原点建立坐标系 % 方柱左右两边X为常数,方柱上下两边Y为常数 for i=1:TOTAL; if i

超电磁材料在隐身技术中的应用 电气工程学院通信1101班邹光宗 20114400126 摘要:阐述传统隐身技术的理念和超电磁材料的基本概念与基本特性,超电磁材料是一种具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料,其性质往往不主要决定于构成材料的成分与本征性质,而决定于其中的人工结构。分析、说明了超电磁材料隐身技术的基本原理、设计思路与理解方法。指出了目前超电磁材料隐身技术的研究进展,最后得出未来超电磁材料应用于隐身技术具有良好潜在应用前景的结论。 关键词:超电磁;隐身技术;负折射;电磁吸收;介质 引言:电磁波隐身的效果取决于3个方面,即高明的空气动力学设计、优秀的吸波材料和周到而先进的电子学装备,多年来人们遵守“隐身不是无形,而是难于探测和跟踪”的隐身理念。传统的吸波材料是电阻性或磁阻性的无源电磁波吸收原理,电磁波在介质中转换为热能,而达到波的吸收目的,如Salisbury吸收屏,Juamann多层吸收器以及基于磁性材料的微波吸收体。在平面吸收技术方面,多层金属薄膜、多层结构、铁氧体技术及其综合、阻抗加载技术等相继得到研究与不同程度的应用;应用金属薄膜的电阻特性与多层复合结构,采用频率选择表面等技术设计出多工作频率或特定工作频段的微波吸收体。 1、研究目的 自1980年起,美国人产生了使用“飞翼”的思想,即既无机身也无机尾,由于去掉了反射雷达波的边、角、突出表面,并配合使用碳化纤维与塑料合成的复合材料,雷达散射截面RCS可大大降低。1997年Tennant提出了一种新的方法来减小电磁波从平面表面的反射,称为相位开关屏(phase.switched screen)技术旧o;将微波器件引入微波吸收器的设计中,开创了可控吸收设计的思路,得到了很有吸引力的研究结果,微波吸收器件的小型化技术、集成化技术和自适应技术是其发展特点。近年来,俄罗斯、美国也不同程度地研究和应用等离子体隐身技术。目前研究人员争相研究超电磁材料,开发、利用其负折射等一些特性来进行隐身理论研究与设计。在西方电影《哈利波特》里,主角有一个可以用来隐身的斗篷,穿上后躲在里面,肉眼将无法看到。预计在不久的将来,人们将可能应用超电磁材料制作出这种隐身斗篷,并应用到飞机、军舰等军事等领域。 2、研究现状 近年来,发表的众多文献说明了超电磁材料隐身技术的研究进展。”,2006 06—21 出版的《科学》杂志,米自托格兰圣安得鲁大学的理论物理学家里奥哈次,与伦敦帝国学院的J B Pendry教授.分别在这一期顶尖学术刊物上发表论文.阐述他们对“隐身斗篷”理论基础的计算原理。英国的这2位科学家.各自假设电磁波如流水般在隐身材料表面流过.完全不受到隐丁其中的物体的干扰,据此推导出“隐身斗篷”材料所需具备的光学参数,隐身斗篷的雏形悄然出现。4个月后的《科学》杂志,美国杜克大学的史密斯教授小组再次发表论文向世人宣告微波隐身材料的诞生。他们运用J B Pcndry教授的理论巧妙设计了符合计算结果的隐身材料。作他们的实验中.采用铜金属与玻璃纤维.创造了一卷甜甜圈似的圆环材料。探测器所得到的信号表示,微波经过圆环.恍若无物地会聚到圆环的另一侧,如若清泉石上流,汇聚于百岩另一侧一般.不留痕迹。2007—01—05,德国科学家在《科学》杂志±发表一种银基网状材料研究成果.该项研究成果代表着当时超电磁材料的研究水平,迈出了制造”

第34卷增刊JOURNAL OF XIDIAN UNIVERSITY V ol.34 Sup. 三维复杂目标电磁散射的FDFD分析 胡晓娟,葛德彪 (西安电子科技大学 物理系, 陕西 西安 710071) 摘要:根据Yee元胞中电场分量的分布特点,对矢量Helmholtz方程进行差分离散,得到关于各电场节点的FDFD 方程式。基于等效原理,在总场-散射场(TF/SF)边界处设置等效电磁流,通过将TF/SF边界附近各电场节点 FDFD方程式中的相关节点加上或减去相应的入射场,将平面波引入总场区。导体立方体表面电流幅值与相位分 布的计算结果与文献结果的比较验证了该方法的正确性。 关键词:频域有限差分(FDFD)方法;电磁散射;复杂目标;TF/SF方法 中图分类号:TN011 文献标识码:A 文章编号:1001-2400(2007)S1-0132-04 3D FDFD analysis of electromagnetic scattering from a complex target HU Xiao-juan,GE De-biao (Department of Physics, Xidian University, Xi’an 710071, China) Abstract: The finite-difference frequency-domain (FDFD) equations of electronic field nodes are derived by differentiating the Helmholtz equation, based on the distribution of electric field nodes in Y ee cells. Based on the equivalence principle, the incident wave is introduced in the total-field region by setting equivalent electromagnetic currents on the total-field/scattered-field (TF/SF) boundary. The FDFD equations of the nodes located near the TF/SF boundary are modified to fulfill the conditions that all nodes involved belong either to the total-field or to the scattered-field. The method is validated by comparing the amplitude and phase of the surface current on a perfectly electronic conductor cube, which are calculated by the FDFD method, with the result presented in the literature. Key Words: FDFD method;electromagnetic scattering; complex targets;TF/SF technique 近年来,一种基于Y ee算法原理的频域数值方法——频域有限差分(FDFD)方法[1]得到了迅速发展。该方法采用Y ee元胞对目标进行网格化剖分,并将各元胞赋予相应的电磁参数进行建模,可以方便地分析复合目标的电磁散射问题。根据Y ee元胞中各电场分量的分布特点,通过将矢量Helmholtz方程进行差分离散得到了关于各电场节点的FDFD方程式。基于FDTD方法中通过总场-散射场(TF/SF)[2,3]边界引入入射波的思想,分析了FDFD方法中如何通过TF/SF边界将入射波引入总场区。导体立方体表面电流幅值及相位分布的计算结果与文献结果的比较验证了这种方法。最后用该方法计算了某导弹模型的双站散射特性,显示了这种方法在处理复合目标电磁散射时的优越性。 1三维FDFD中入射波的引入及矩阵方程求解 1.1FDFD基本方程式 矢量Helmholtz方程为 —————————————— 收稿日期:2007-06-08 基金项目:国防预研基金资助 作者简介:胡晓娟(1979-),女,西安电子科技大学博士研究生。

简介隐身涂料的分类和应用技术 编号2015的国产第四代战斗机歼-20进行首次试飞。 2014年12月19日下午,最新一架编号2015的国产第四代战斗机歼-20首飞成功。这与2013号歼-20首飞成功相 距不到一月。据悉,中国目前已曝光6架歼-20,而2014年一年时间内,从2011号到2015号(2014号尚未公开亮相),4架歼-20成功首飞,说明歼-20项目进展顺利,而2015号歼-20的出现将进一步加快歼-20服役的脚步。与此同时,随着中国歼-20成为继美国的F-22、俄罗斯的T-50之后的又一个隐形战机家族成员,隐身涂料也成为大家津津乐道的话题。 这里所说的隐身并不是科幻作品中的“隐身”,而是军事术语中指控制目标的可观测性或控制目标特征信号的技 巧和技术的结合。随着科学技术的发展,隐身技术的应用日益广泛。隐身技术是为了减少飞行器的雷达、红外线、光电、目视等观测特征而在设计中采用的专门技术,采用隐身技术是为了飞行器在突防时不易被敌方探测器发现,从而增强攻击的突然性,提高飞机的生存力和作战效能。 目前,最具挑战性的隐身技术是隐身涂料的开发与应用。隐身涂料作为一种最方便、最经济、极强适应性的隐身技术已经在航空航天、军事装备上得到广泛应用。近年来,美、英、俄、法等军事强国纷纷投入巨资加大隐身涂料的开

发力度。显而易见,隐身涂料的发展不仅标志着一个国家科学领域的进步,而且关系到国防力量的巩固,现阶段存在巨大的生存和发展空间。https://www.doczj.com/doc/a98156561.html, 隐身涂料是固定涂覆在武器系统结构上的隐身材料,按其功能可分为雷达隐身涂料、红外隐身涂料、可见光隐身涂料、激光隐身涂料、声纳隐身涂料和多功能隐身涂料。隐身涂层要求具有:较宽温度的化学稳定性;较好的频带特性;面密度小,重量轻;粘结强度高,耐一定的温度和不同环境变化。https://www.doczj.com/doc/a98156561.html, 雷达隐身涂料https://www.doczj.com/doc/a98156561.html, 雷达发射的电磁波碰到金属材料时易感应生成同频电磁流并建立电磁场,向雷达二次辐射能量。雷达隐身技术的研究主要集中在结构设计和吸波材料两个方面。在材料隐身设计中,有两个关键问题:一是如何让入射波能够最大限度地进入材料内部而不被表面反射;二是如何让进入材料内部的电磁波能够迅速地被材料吸收衰减。雷达隐身涂料就要最大限度地消除被雷达勘测到的可能性。目前,应用于各种武器装备的吸波涂料比较多,下面简要介绍几种。 铁氧体吸波涂料 包括镍锌铁氧体、锰锌铁氧体、锂锌铁氧体、锂钛铁氧体和钡系铁氧体等,是发展最早、应用最广的涂料品种。由于强烈的铁磁共振吸收和磁导率的频散效率,铁氧体吸收材

当代潜艇隐身技术的发展 当代潜艇隐身技术的发展 林瑛 所有军用舰艇中,潜艇可以说是最具隐蔽性和突然性的。占地球面积70%以上的海洋为潜艇作战、生存提供了极为有利的自然环境。 在二战中,潜艇击沉的舰船数量居各种作战舰艇之首。在战后几次较大局部战争中(如英阿马岛之战,海湾战争),潜艇无论作为威慑力量还是作为攻击力量也都发挥了巨大的作用。因此世界各主要海军国家都把潜艇力量放在十分重要的位置,对其发展做了相当大的投入。冷战期间,美、前苏联两个超级大国间的军备竞赛刺激了潜艇技术的迅速发展,先后出现了几级闻名于世的潜艇经典之作,如美国的“俄亥俄”级 (SSBN),“洛杉矶”级 (SSN) ,前苏联的“台风”级(SSBN),O级(SSGN),Ak级(SSN)等等。即使在冷战结束后,在战列舰退出历史舞台,对航母和巡洋舰的发展存在不同争议的情况下,对潜艇的发展,各海军大国却都持积极态度,不断地将当代最新科技成果应用于潜艇之上。美国正在建造的“海狼”级(SSN—21)、俄罗斯正在研制的“北德文斯克”级 (855型)等就是典型代表。 有矛必有盾。潜艇技术的发展必然促使反潜技术的发展,各种反潜作战平台、反潜作战武器和反潜侦查系统相继出现,形成了水面、水下、空中、陆基、太空多位一体的综合反潜作战体系,给潜艇的作战和生存带来了极大的危胁,也为潜艇发展带来了一个重要的课题——研究潜艇的各种隐身技术,提高潜艇的隐蔽性和生存概率以及作战的突然打击能力。 一、影响潜艇隐身性的主要因素 1.结构线型不合理 潜艇结构的大小、形状和反射特性决定了潜艇在被声纳探测时的反射截面大小。一般而言,排水量大,长宽比不合理,非水滴线形的潜艇隐蔽效果差。下潜深度小的潜艇被探测到的概率较大。 2.辐射噪声 潜艇辐射噪声的主要来源是沿着潜艇壳体和附体(如垂直舵和水平舵)的水动力噪声、螺旋桨产生的噪声及艇内各种机械装置产生的噪声,这是被动声纳探测的主要目标。 3.磁性特征 潜艇在航行中会引起大地磁场扰动,艇内的机械振动也会使出航前已消过磁的艇体逐渐磁化,形成磁力特有迹象。此外,螺旋桨扰动会在海水中产生局部电流,引起可被磁探仪探测到的地磁场动态变化。 4.红外特征 常规潜艇在水面状态及通气管状态航行或充电时,推进系统排出的热废气、热冷却水所留下的热踪迹,即使在潜艇转入水下状态后仍难以消失,现代机载高灵敏度红外探测仪可感应到0.001℃的温差变化。核潜艇即使在相当深的水下潜航,反应堆热排水经一定时间浮到海

电磁散射与隐身技术导论课程大作业报告 学院:电子工程学院 专业:电子信息工程 班级: 0210** 学号: 0210**** 姓名: ****** 电子邮件: 日期: 2018 年 07 月 成绩: 指导教师:姜文 雷达目标RCS近远场变换 在现代军事领域中,隐身技术和反隐身技术是重中之重,研究隐身和反隐身技术就要研究目标的电磁散射特性。雷达散射截面(RCS)是评价目标散射特征的最基本参数之一,其计算和测量的研究具有重要意义。计算方法有解析方法,精确预估技术和高频近似方法等。根据测量方式的不同,可以分为远场测量、近场测量和紧缩场测量。远场测量在室外进行,虽然能直接得到目标RCS,但是条件难以满足(满足远场条件时,被测目标与天线间的距离非常大),相比之下,在微波暗室中进行的近场测量由于采用缩比测量的方法更容易满足测试条件。相对于紧缩场测量,近场测量的精度更高,成本也有所降低,于是近场测量越来越成

为研究的一个重点。近场测试到的雷达回波信号并不是工程中所关心的RCS,而如何由近场测量数据得到目标RCS,则是必须要解决的问题。 为了得到目标RCS,将目标等效为一维分布的散射中心,并忽略了散射中心与雷达之间的相互影响,忽略散射中心与测试环境之间的相互影响。根据雷达回波信号,研究了一种利用雷达近场数据来估计目标总的RCS的方法。推导了算法的具体过程,将研究重点放在了算法的核心——权重函数上。分别仿真了单站正视,单站侧视,对称双站,不对称双站几种情况下权重函数的特性,具体表现为不同参数对权重函数幅度和相位的影响。基于仿真结果,提出了用定标来求得权重函数的方法。并用不同尺寸的金属球作为实验目标,采用某一个金属球理论RCS 值来定标,求得权重函数之后,用此算法变换出目标的RCS,并与其理论值做比对,验证了算法的可行性。 一、雷达截面的研究背景、发展现状 隐身和反隐身技术作为现代战争中电子高科技对抗的重要领域,一直都是各国军事研究的重点,随着各种精确制导武器和探测系统研制成功,隐身技术和反隐身技术越发重要。在军事应用中,希望己方的武器隐身性能尽可能好,并且能尽可能的探测到敌方的隐身目标。这就是必须研究隐身技术和反隐身技术最主要的原因,隐身技术与反隐身技术都必须研究目标的雷达散射特性,隐身技术是让目标的散射尽可能的小,反隐身技术则是尽量能够接收到目标的回波信号,因此要研究隐身和反隐身技术就要研究目标的电磁散射特性。隐身技术和反隐身技术最关心的指标——雷达散射截面RCS。雷达散射截面RCS是评价目标散射特征的最基本参数之一,是反映目标电磁特性的重要特征参数。 雷达散射截面RCS很长时间以来,一直都是电磁场理论研究的一个重要课题,当前对电大复杂目标RCS的分析尤为关注。我国从1980年开始研究包括吸波材料在内的隐身技术,目标整体或者部分的雷达散射截面分析,飞行目标(弹体,迹,飞行器等)的电磁散射特性。到现在,虽然取得了很大进展,但是和国外的技术相比,还是有很大的差距,需要更加深入的研究。其中,目标RCS的计算和测量一直都是研究的重点。RCS的测量,按照测试目标尺寸可以分为缩比模型测量、全尺寸目标测量。根据测量方式的不同,可以分为远场测量、紧缩场测量和近场测量。

矩量法在电磁散射中的应用 一矩量法在电磁散射问题中的应用 电磁散射问题是电磁学中的一个重要研究领域,研究电磁波的散射机理以及计算其散射场强的大小与分布,具有十分重要的实际意义。矩量法作为一种有效的数值计算方法在其中有着广泛的应用。但作为一种计算方法它也有着自己的缺陷,为了解决这些问题,人们提出了各种方案,矩量法在这个过程中也获得了很大的发展。 MoM(Method of Moments)原本是一种近似求解线性算子方程的方法,通过它可以将算子方程转化为一矩阵方程,进而通过求解此矩阵方程得到最终的近似解。MoM最早是由两位数学家L. V. Kantorovich和V. I.Krylov提出的,后来由K.K.Mei引入计算电磁学,最终被R.F. Harryington在其著作《计算电磁场中的矩量法》中加以系统描述。利用矩量法求解电磁问题的主要优点是:它严格地计算了各个子系统间的互耦,而算法本身又从根本上保证了误差系统总体最小而不产生数值色散。如今MoM被广泛应用于计算电磁学中,虽然它不能处理电大尺寸目标的电磁问题,但基于MoM的各种加速方法仍受到极大重视,如多层快速多极子方法MLMFA等。 电磁散射问题是电磁学中的一个重要研究领域,研究电磁波的散射机理以及计算其散射场强的大小与分布,具有十分重要的实际意义。在实际生活中,遇到的散射目标往往不仅具有复杂的几何形状,而且构成

的材料也各不相同。因此对复杂目标的电磁散射特性进行快速、高效的分析,具有重要的理论意义和实用价值。 电磁散射问题只有在相对简单的情况下才可以用严格的解析法来求解,比如对极少数形状规则的物体。对于电大物体,可以用高频近似方法,例如几何光学法(GO)、物理光学法(PO)、几何绕射理论(GTD)、物理绕射理论(PTD)、一致性几何绕射理论(UTD)、复射线法(CT)等来求解散射场。反之,对于电小物体,可以用准静态场来进行分析。介乎这两者之间的物体,一般采用数值方法。目前分析电磁散射问题的数值方法主要有微分方程法和积分方程法。微分方程法有有限差分法(FDM)、时域有限差分法(FDTD)、频域有限差分法(FDFD)、时域平面波法(PWTD)、时域多分辨分析法(MRTD)、有限元法(FEM)、传输线矩阵法(TLM)等,积分方程法有表面积分方程法(SIEM)、矩量法(MOM)、边界元法(BEM)、体积分方程法(VIEM)、快速多极子法(FMM)、时域积分方程法(IETD)等。这些方法各有优缺点,有的是为了避免矩阵求逆,有的是为了加快收敛,有的是为了提高精度,还有的是为了减少贮存等。它们被广泛应用于求解复杂的工程电磁场问题中。应用微分方程法求解电磁散射问题时,由于散射体的外空间为无限大,需要人为设置截断边界使求解区域有限,这种截断边界的引入会导致非物理的反射现象。矩量法是一种将连续方程离散化成代数方程组的方法,经常被看作数值“精确解”。它既适用于电磁场积分方程又适用于微分方程,由于已经有有效的数值计算方法求解微分方程,所以目前矩量法大都用来求解积分方程。由于此方法能解决边界比较复杂的一些问题,因而得到了广泛的应用。需要注意的是,

1.绪论 1.1前言 随着无线电技术和雷达探测技术的迅速发展,电子和通信设备向着灵敏、密集、高频以及多样化的方向发展,这不仅引发电磁波干扰、电磁环境污染,更重要的是导致电磁信息泄漏,军用电子设备的电磁辐射有可能成为敌方侦察的线索。为消除或降低导弹阵地的电磁干扰、减少阵地的电磁泄漏,需要大大提高阵地在术来战争中的抗电磁干扰及生存能力。高放能、宽频带的电磁波吸波/屏蔽材料的研究开发意义重大。 吸波材料是一种重要的军事隐身功能材料,它的基本物理原理是,材料对入射电磁波进行有效吸收,将电磁波能量转化为热能或其他形式的能量而消耗掉。该材料应该具备两个特性,即波阻抗匹配性和衰减特性。波阻抗匹配特性即入射电磁波在材料介质表面的反射系数最小,从而尽可能的从表面进人介质内部;衰减特性指进入材料内部的电磁波被迅速吸收。损耗大小,可用电损耗因子和磁损耗因子来表征。对于单一组元的吸收体,阻抗匹配和强吸收之间存在矛盾,有必要进行材料多元复合,以便调节电磁参数,使它尽可能在匹配条件下,提高吸收损耗能力。吸波材料按材料的吸波损耗机理可分为电阻型、电介质和磁介质型。吸波材料的性能主要取决于吸波剂的损耗吸收能力,因此,吸波剂的研究一直是吸波材料的研究重点。 1.2隐身材料定义 随着人们生活水平的提高,各种电器的频繁使用,使我们周围的电磁辐射日益增强,电磁污染成为世界环境的第五害,严重的危害了人类的身体健康。电磁辐射对人的作用有5种:热效应、非热效应、致癌、致突变和致畸作用。因此,在建筑空间中,各类电子,电器以及各种无线通信设备的频繁使用,无时无刻不产生电磁辐射,电磁污染已经引起人们的广泛关注。 电磁吸波材料即隐身材料最早在军事上隐身技术中应用。隐身材料是实现武器隐身的物质基础。武器系统采用隐身材料可以降低被探测率,提高自身的生存率,增加攻击性,获得最直接的军事效益。因此隐身材料的发展及其在飞机、主战坦克、舰船、箭弹上应用,将成为国防高技术的重要组成部分。对于地面武器

电磁波隐身技术的研究 摘要 隐形技术(stealth technology)俗称隐身技术,精确的术语应该是“低可探测技术”(low-observable technology)。即通过研究利用各种不同的技术手法来改变己方目标的可探测性信息特征,最大程度地降低被对方探测系统发现的概率,使己方目标以及己方的武器装备不被敌方的探测系统发现和探测到。本文从电磁波的隐身技术的发展历程、原理、电磁波隐身材料以及反隐身技术等方面进行阐述,并对对未来隐身技术做出了总结和展望。 关键词:隐身技术武器装备雷达吸波材料隐身材料

Abstract Stealth technology (stealth technology) commonly known as stealth technology, precise terminology should be "low-observable technology" (low-observable technology). That is ,through research methods using a variety of different techniques to change one's own target detectability information features ,is the other side to minimize the probability of detection systems that make one's own goals and not be one's enemy weapons detection system to detect and detected .This wave of stealth technology from the development process, principles, electromagnetic and anti-stealth technology, stealth materials and other aspects described, and stealth technology for the future and make a summary and outlook.

隐身技术科技前沿 【摘要】隐身技术是当今世界战略防御中十分重要的一项科学技术。文章粗略的介绍了隐身技术、隐身材料的分类、原理,以及现在的发展应用,以及未来的发展。 【关键词】隐身技术,隐身材料,分类,战略,应用,前景。 【引言】在如今的科技领域,隐身技术和隐身材料发展越来越受到各国重视,隐身武器也是不断出现。隐身技术到底是怎样的,在这里就来粗浅研究一下。 【正文】 1.隐身技术 1.1隐身技术定义 隐形技术俗称隐身技术,准确的术语应该是“低可探测技术”。即通过研究利用各种不同的技术手段来改变己方目标的可探测性信息特征,最大程度地降低对方探测系统发现的概率,使己方目标,己方的武器装备不被敌方的探测系统发现和探测到。 1.2隐身技术分类 隐身技术包括:雷达隐形、红外隐形、磁隐形、声隐形和可见光隐形等。 1.3隐身技术的主要技术途径 采用独特的外形设计和吸波、透波材料,以降低飞机对雷达波的反射;降低飞机发动机喷气的温度或采取隔热、散热措施,减弱红外辐射。 雷达波吸收技术 雷达是利用无线电波发现目标及位置的装置,其工作原理是雷达的发射机不断产生高频脉冲形成微波波束,当波束遇到目标物时,其中一小部分反射回来被吸收后,就会显示目标物的距离、方向、高度及图像等。雷达为了能发现目标,要求有强的目标反射,而回波强度将取决于目标尺寸与工作波长之比。如何使雷达失去监视作用呢?一方面采用散射、干涉等手段破坏雷达所发散的波束,如通过设计飞机独特外形使电磁波散射。另一方面采用能够吸收雷达波的复合材料和吸波涂料等隐身材料。 红外控制技术 该技术是为了逃避红外传感器发现目标,采用的主要方法是降低飞机的红外辐射。具体措施为,降低发动机的喷口排气温度和改变喷口方向,使发动机排气更干净,烟道气更淡;采用喷气或气动雾化式装置,使燃油充分燃烧,以减少红外喷泄;在燃油中加入添加剂如二茂铁及其衍生物,提高燃烧速度,充分利用热能,减少排气中的红外辐射;在飞机表面涂盖放射性同位素如钋等,使放射出的高能粒子在飞机周围形成等粒子屏以达到屏蔽和吸收红外辐射等。 2.隐身材料 2.1隐身材料定义 隐身材料可以降低被探测率,提高自身的生存率,是隐身技术的重要组成部分。

矩量法在电磁散射问题中应用的发展 摘要: 电磁散射问题是电磁学中的一个重要研究领域,研究电磁波的散射机理以及计算其散射场强的大小与分布,具有十分重要的实际意义。矩量法作为一种有效的数值计算方法在其中有着广泛的应用。但作为一种计算方法它也有着自己的缺陷,为了解决这些问题,人们提出了各种方案,矩量法在这个过程中也获得了很大的发展。 关键词:电磁散射,矩量法(MoM) MoM(Method of Moments)原本是一种近似求解线性算子方程的方法,通过它可以将算子方程转化为一矩阵方程,进而通过求解此矩阵方程得到最终的近似解。MoM最早是由两位数学家L. V. Kantorovich和V. I.Krylov提出的,后来由K.K.Mei引入计算电磁学,最终被R.F. Harryington在其著作《计算电磁场中的矩量法》中加以系统描述。利用矩量法求解电磁问题的主要优点是:它严格地计算了各个子系统间的互耦,而算法本身又从根本上保证了误差系统总体最小而不产生数值色散。如今MoM被广泛应用于计算电磁学中,虽然它不能处理电大尺寸目标的电磁问题,但基于MoM的各种加速方法仍受到极大重视,如多层快速多极子方法MLMFA等。[1] 电磁散射问题是电磁学中的一个重要研究领域,研究电磁波的散射机理以及计算其散射场强的大小与分布,具有十分重要的实际意义。 在实际生活中,遇到的散射目标往往不仅具有复杂的几何形状,而且构成的材料也各不相同。因此对复杂目标的电磁散射特性进行快速、高效的分析,具有重要的理论意义和实用价值。 电磁散射问题只有在相对简单的情况下才可以用严格的解析法来求解,比如对极少数形状规则的物体。对于电大物体,可以用高频近似方法,例如几何光学法(GO)、物理光学法(PO)、几何绕射理论(GTD)、物理绕射理论(PTD)、一致性几何绕射理论(UTD)、复射线法(CT)等来求解散射场。反之,对于电小物体,可以用准静态场来进行分析。介乎这两者之间的物体,一般采用数值方法。 目前分析电磁散射问题的数值方法主要有微分方程法和积分方程法。微分方程法有有限差分法(FDM)、时域有限差分法(FDTD)、频域有限差分法(FDFD)、时域平面波法(PWTD)、时域多分辨分析法(MRTD)、有限元法(FEM)、传输线矩阵法(TLM)等,积分方程法有表面积分方程法(SIEM)、矩量法(MOM)、边界元法(BEM)、体积分方程法(VIEM)、快速多极子法(FMM)、时域积分方程法(IETD)等。这些方法各有优缺点,有的是为了避免矩阵求逆,有的是为了加快收敛,有的是为了提高精度,还有的是为了减少贮存等。它们被广泛应用于求解复杂的工程电磁场问题中。 应用微分方程法求解电磁散射问题时,由于散射体的外空间为无限大,需要人为设置截断边界使求解区域有限,这种截断边界的引入会导致非物理的反射现象。矩量法是一种将连续方程离散化成代数方程组的方法,经常被看作数值“精确解”。它既适用于电磁场积分方程又适用于微分方程,由于已经有有效的数值