《全等三角形判定》教学反思

一、教学目标的反思

《全等三角形的判定》这一课,要求学生会通过观察几何图形识别两个三角形全等,并能通过正确的分类动手探索出两个三角形全等的条件。具体说:(1)正确识别两个三角形全等----会将两个三角形相等的边和角对应重叠在一起,看是否重合;(2)相信判定两个三角形全等不一定要3条边和3个角都相等,可能一边或一角相等就足够(这个判断不一定要正确,但要有这种想法,探索命题的真假才有可能);(3)能正确地将三角形的6个元素按条件的个数分成:①一个元素:一个边或一条角对应相等。②两个元素:两边或一边一角或两角对应相等。③三个元素:三边或两边和一角或一边和两角或三角对应相等。或者按:①边(一条边或两条边或三条边分别对应相等),②角(一个角或两个角或三个角分别对应相等),③边和角[一条边和一个角或一条边和两个角(又分为角边角和角角边两种)或两条边和一个角(又分为边角边和边边角两种)分别对应相等];(4)能将分好的三大类(12小类)条件用画图的方法进行验证,找出能判定两个三角形全等的三条公理和一条定理;(5)能用这四个判定,直接判定两个三角形是否全等或能补充一个条件使两个三角形全等。

基于知识的完整性和分类的数学思想的渗透,我认为这个教学设计体现了知识与技能目标。增强学生的观察、猜想和动手操作能力。

二、教学策略的反思

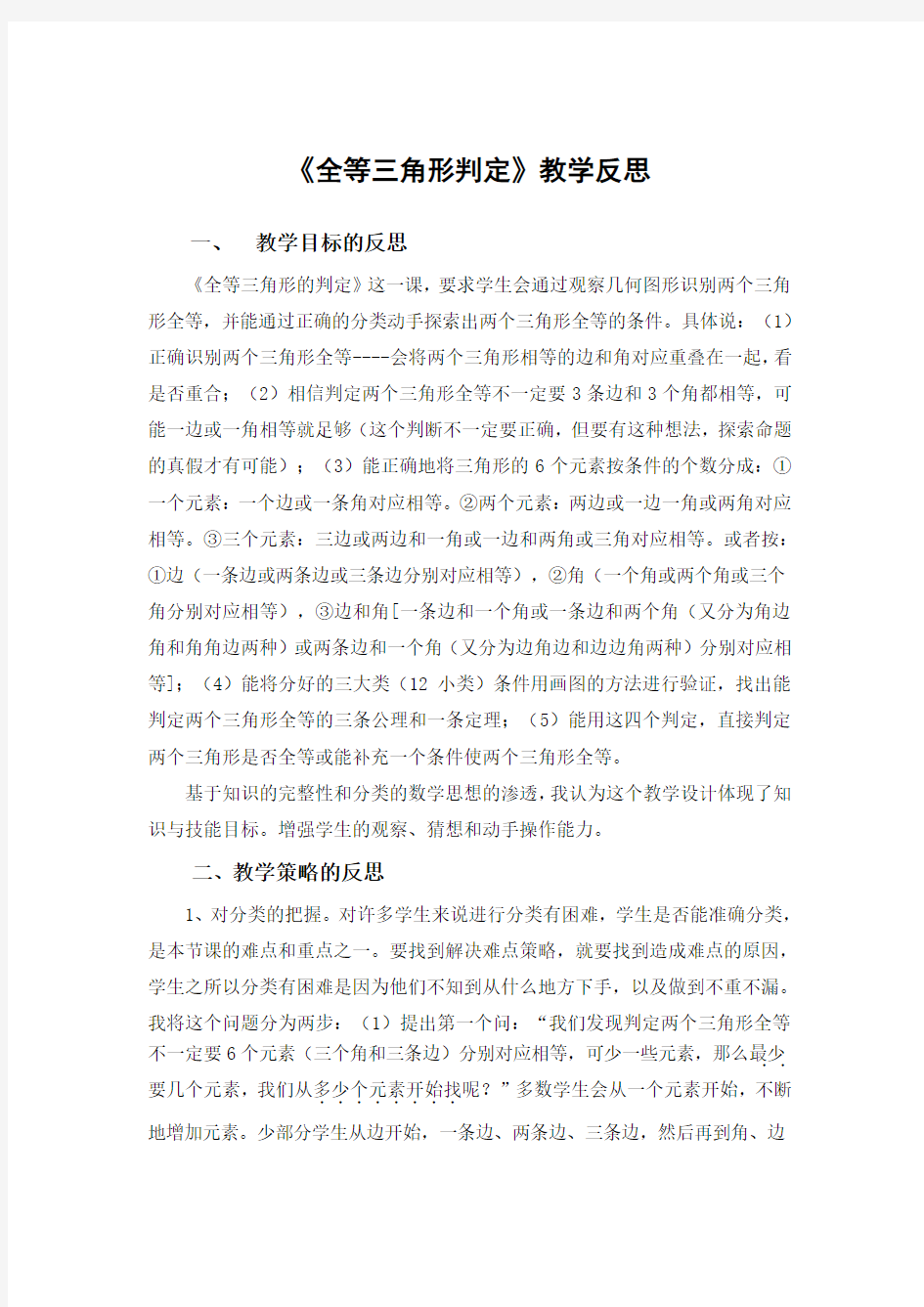

1、对分类的把握。对许多学生来说进行分类有困难,学生是否能准确分类,是本节课的难点和重点之一。要找到解决难点策略,就要找到造成难点的原因,学生之所以分类有困难是因为他们不知到从什么地方下手,以及做到不重不漏。我将这个问题分为两步:(1)提出第一个问:“我们发现判定两个三角形全等

不一定要6个元素(三个角和三条边)分别对应相等,可少一些元素,那么最少

..

要几个元素,我们从多少个元素开

......始找

..呢?”多数学生会从一个元素开始,不断地增加元素。少部分学生从边开始,一条边、两条边、三条边,然后再到角、边

角(这也是一种好方法,给予肯定,但不在堂上全班探讨)。(2)提出第二个问:“从一个元素到二个元素再到三个元素……,一步一步地探索下去的思路是正确的,但不够具体,请同学们将元素所代表的具体情况(边或角)写出,并进一步画出草图表示对应相等的边角位置。”小组讨论,分类如下:

边角相对边角相邻两个角

一条边和一个角

两条边一个角一条边三个元素

二个元素

一个元素

可以说,通过这样分类的学习,达到了两个目标:(1)渗透数学的分类思想;(2)明确对应关系,使得后继学习变得顺利。

2、容量问题。“与其把学生当天津鸭儿添入一些零碎知识,不如给他们几把锁匙,使他们可以自动去开发文化的金库和宇宙之宝藏。” 本课为了达到内容的完整性和思路的连续性----找两个三角形全等的判定,将“找的方法”-----分类和验证得出结论,放在一节课上,使人觉得容量比较大。造成“容量大”的原因主要在画图验证上,而画图验证的过程中以学生画图占用的时间最长,弄不好整节课就好像在上画图课,而学生画图并不困难。因此,我将本课学习分为两部分完成,第一部分是画图和识图,放在课前学习,(1)要求学生按所给的不同的3个条件(附上作图步骤),画出6个图并在图注上已知条件,剪下来备用。在课堂上需验证时才取出与小组同学对比,是否全等。实际上,学生在上课前早

图1

已忍不住进行了对比,正为有的三角形与同学的全等,有的三角形与同学的不全等而奇怪,不知道是同学画错了还是自己画错了。所以我在想是不是就从小组交流结果开始更好呢?(2)对给出的两个三角形直接判断是否全等。第二部分是在课堂上,对全等的概念进行强化复习(包括验证两个三角形全等的方法和书写要求,使学生明确画图验证是目前唯一的可操作的方法),分类、验证(包括举反例:对满足一个元素或两个元素对应相等的两个三角形不一定全等……)、简单应用。

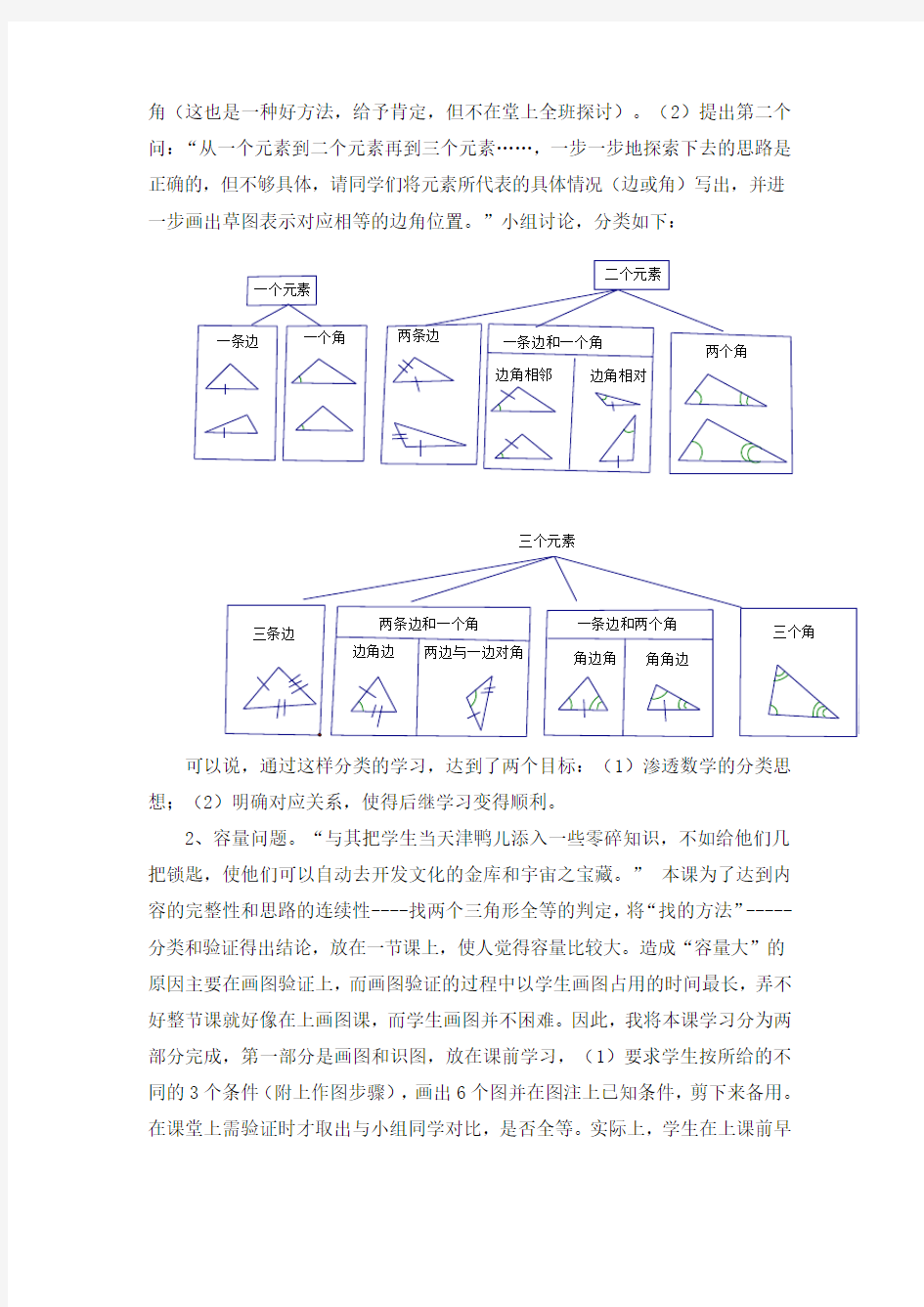

3、关于边边角。这是本节课中的又一个难点,学生在作图中难于认识到自己发现了新大陆,96%的学生剪最大的那个三角形(即图1中,ΔABC ),而对ΔADC 却“视而不见”。实际上,学生们也注意到了ΔADC ,也曾经为剪哪个三角形而一筹莫展,但一想小的三角形在大的三角形中,剪大的错了还可以剪小的,于是就剪大三角形。学生对ΔABC 和ΔADC 都满足

“边边角”认识不足,主要原因是因为它们套在一

起,反而妨碍了学生的识图,但它们不全等,学生

是知道的,我用几何画板演示,将ΔADC 拖离ΔABC,

让学生仔细观察,并填空:

(1)如图1,在ΔABC 和ΔADC 中 AC =AC

CD =

∠CAB =∠

即ΔABC 和ΔABD 满足“边边角”,但它们 全等,“边边角”不能判定两个三角形 。

(2)如图2,等腰梯形ABCD 中,AD ∥BC ,

∴∠ =∠ ,

在ΔABD 和ΔCDB 中 AB = (等腰梯形的两腰 )

BD = (公共边)

∠ADB =∠ 但ΔABD 和ΔCDB 全等。 图2

这个策略是成功的,学生不但认识到“如果两个三角形有两条边和其中一边的对角对应相等,那么这两个三角形全等”,是假命题。而且认识到不可随意放弃作图出现的点D,以及如何书写所举的反例。

4、在运用中巩固知识。由于本节课的重点是找出三角形全等的判定,因而本节课不必理会如何书写“证明两个三角形全等”,所以我参考了一些同事的方法,采取了根据条件说出两个三角形全等的理由,或者写出两个条件,让学生灵活补充一个条件使得两个三角形一定全等。补充原设计的练习,学生们很来劲,效果显著。(注:“角角边”定理的证明留到下节课进行严格的书写证明。)

三、成效性反思

原教学设计附有作图练习卷(按要求作三角形,使得三角形有三个元素等于所给的具体值),要求学生在课堂上做,因考虑到内容较多,在上课时将学生分成6组,每组完成同一个作图(其它为作业),每个同学独立完成作图,然后与小组成员比较所画图形的形状和大小并汇报给全班同学。操作上可进行,但我始终有一种不踏实的感觉,可又说不出为什么。给我的学生上课,才意识到“边边角”情况,画了图的六分之一学生说全等,而六分之五的学生没动手画过,我不能直接点评,一急之下,我脱口说这一组的作图藏有一个秘密,我们再仔细画一次,这才顺利解决了问题。因而,另一个班,我就将“作图练习卷”作为课前作业,正如陶行知先生所说:“行是知之始,知是行之成。”“教学做是一件事,不是三件事。我们要在做上教,在做上学。不在做上用功夫,教固不成为教,学也不成为学。”这样处理效果更好。

四、本节课“发现公理”的教学模式

1、课前准备:为目标而做的巩固练习、作品、小研究。

2、课中:(1)巩固、引入、提出问题;

(2)学生实践活动:分类与验证;

(3)教师点评;

(4)归纳总结;

(5)简单应用练习。

3、课后:(1)回顾发现过程:撰写小报告;

(2)巩固练习。