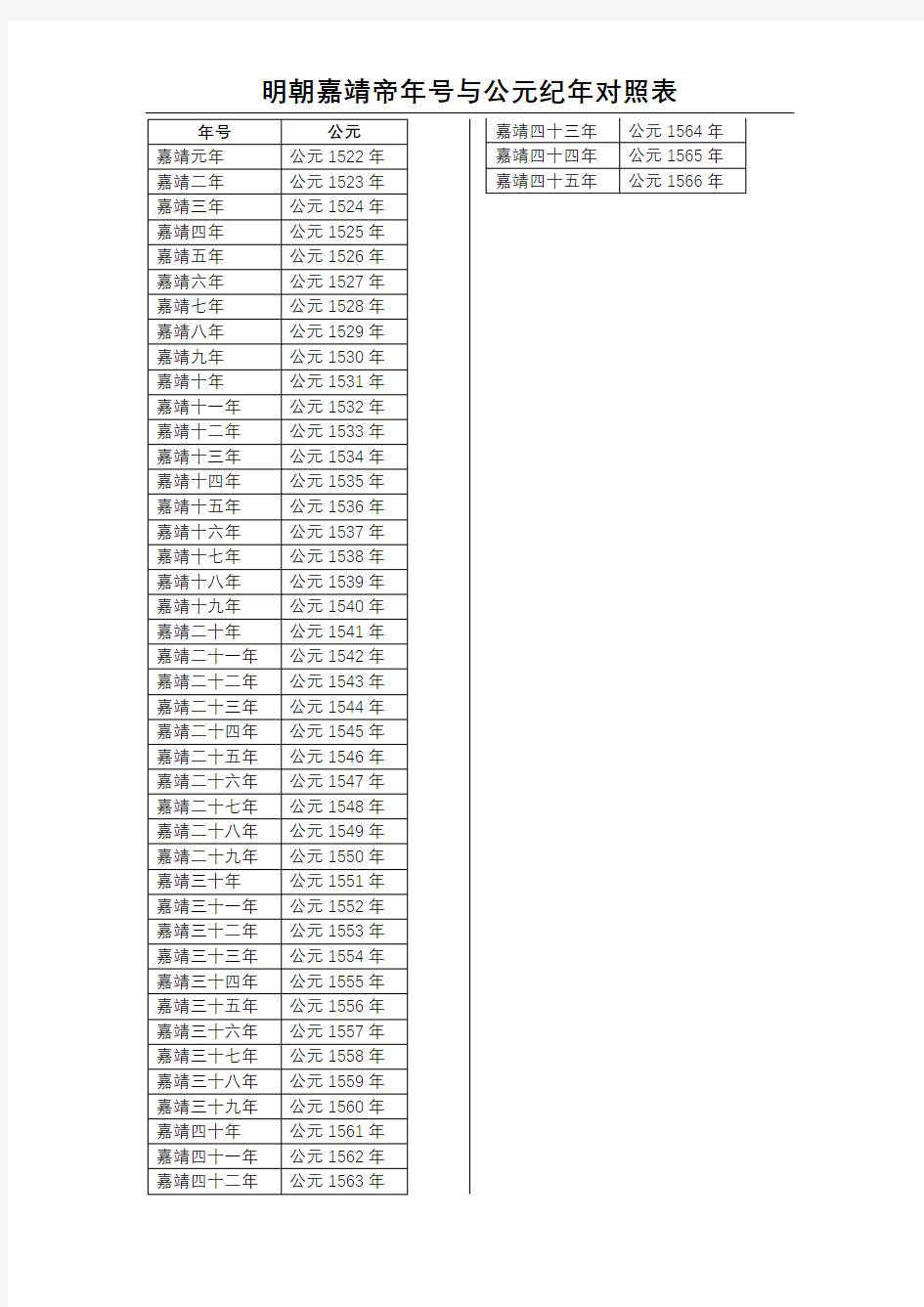

明朝嘉靖帝年号与公元纪年对照表

中国历史朝代皇帝列表大全 一、中国古代皇帝概况: 中国历代皇帝到底有几位?各说不一,如果只从秦始皇开始算起,秦朝2位,汉朝31位,三国11位,晋朝16位,五代十六国78位,南北朝59位,隋朝3位,唐朝22位,五代十国55位,宋朝18位,金辽西夏35位,元朝18位,明朝16位,清朝12位,还有南明、北元,其它诸如李自成、张献忠,以及太平天国洪秀全父子、甚至称洪宪帝仅两个月的袁世凯,加起来一共408位。 但如果把秦始皇以前历时840年的东、西周朝和春秋、战国时代之王、公、侯加进去,就更多了,这些君王总共121位,公217位,侯23位。若再把周朝以前的商朝、夏朝60帝也算进去,中国帝王应该有829位。 尝试从廿五史等工具书中搜集大量帝王资料,编制一览表,包括朝代、称号、生殁年代、在位年代、登基岁数、年号等,并在备注中列出死因。试将这四百多位帝王之资料浓缩在此文中。 中国皇帝虽然自命天子,被称万岁,但长寿者不多,短命者不少,五十岁以下的占一半以上(秦始皇以前的不算在内。其余约卅位生卒年份不可考)。 超过八十岁的只有五位,即最长寿的乾隆皇帝(88)、梁武帝萧衍(85)、唯一的女皇帝武则天(81)、宋高宗赵构(80)和五代吴越武肃王钱□(80)。 超过七十岁的有十位,包括元世祖忽必烈(79)、唐玄宗李隆基(77)、明太祖朱元璋(70)和三国吴大帝孙权(70)等。 超过六十岁的有38位,包括汉武帝刘彻(69)、康熙皇帝(68)、元太祖成吉思汗(65)、隋文帝杨坚(63)和汉高祖刘邦(61)等。 超过五十岁的有60位,包括雍正皇帝(57)、唐太宗李世民(50)等。 40岁到49岁的有55位,包括秦始皇赢政(49)、宋太祖赵匡胤(49)、南唐后主李煜(41)、清太宗皇太极(41)等。 30岁到39岁的有62位,包括魏文帝曹丕(39)、光绪皇帝(37)、咸丰皇帝(30)等。 20岁到29岁的有50位,包括秦二世赢胡亥(23)、顺治皇帝(23)等。 10岁到19岁的有28位。 而十岁以下的娃娃皇帝有29位,包括八岁的汉质帝刘缵,六岁的元宁宗、两岁的汉冲帝刘炳和才生下100天就登基、不满周岁就死去的汉殇帝刘隆。 这些未成年就夭折的小皇帝,不可能有所作为。然而,有些皇帝才几岁就登上皇位,一坐就是几十年,而且影响相当深远。 在位最久的皇帝是康熙(61年)和乾隆(60年)。 汉武帝和西夏仁宗都是54年,西夏崇宗53年。 在位超过40年的有11位,包括辽圣宗(49年)、明神宗万历帝(48年)、梁武帝(47年)、辽道宗(46年)、元顺帝(46年)、明世宗嘉靖帝(45年)、

唐朝历代皇帝列表唐朝皇帝年号列表 唐朝历代皇帝列表唐朝皇帝年号列表唐代皇帝列表唐代皇帝世系表庙号谥号姓名在位年限年号一、唐朝618年—690年高祖神尧大圣大光孝皇帝李渊618-626(8年)武德618年-626年太宗文武大圣大广孝皇帝李世民627-649(23年)贞观627年-649年高宗天皇大圣大弘孝皇帝李治650-683(24年)永徽650年-655年显庆656年-661年龙朔661年-663年麟德664年-665年乾封666年-668年总章668年-670年咸亨670年-674年上元674年-676年仪凤676年-679年调露679年-680年永隆680年-681年开耀681年-682年永淳682年-683年弘道683年中宗(被废)大和大圣大昭孝皇帝李显684嗣圣684年睿宗(被废)玄真大圣大兴孝皇帝李旦684-690(6年)文明684年光宅684年垂拱685年-688年永昌689年载初690年二、武周690年-705年则天大圣皇帝武曌690-705(16年)天授690年-692年如意692年长寿692年-694年延载694年证圣695年天册万岁695年-696年万岁登封696年万岁通天696年-697年神功697年圣历698年-700年久视700年大足701年长安701年-705年三、唐朝705年—907年大和大圣大昭孝皇帝李显705-710(5年)神龙705年-707年景龙707年-710年恭宗殇皇帝李重茂710唐隆710年睿宗(复辟)玄真大圣大兴孝皇帝李旦710-712(2年)景云710年-711年太极712年延和712年玄宗至道大圣大明孝皇帝李隆基712-756(44年)先天712年-713年开元713年-741年天宝742年-756年肃宗文明武德大圣大宣孝皇帝李亨756-762(6年)至德

中国历代皇帝年号与干支对照表 中国历代帝王年数及分支对照表 从已知的公历年计算分支的年份:年数减3,余数除以10为天干,余数除以12为地支 根据已知日期计算主干和分支日期的公式为 g = 4C+[C/4]+5Y+[Y/4]+[3 *(M+1)/5]+D-3Z = 8C+[C/4]+5Y+[Y/4]+[3 *(M+1)/5]+D+7+I 其中奇数月份i=0,偶数月份i=6,C为世纪1月和2月是根据前一年的13个月和14个月计算的。[]表示四舍五入g除以10的余数是天极,z除以10的余数是地支。 清 皇帝年号,公元日期,干部支持日期,清宣彤元年,1909年,清德宗年,载湉光绪年,1875年,义海年,清穆宗载年,1862年,淳同治元年,清文怡咸丰元年,1911年,清宣宁道光元年(1821年),清仁宗元年(公元1796年),清元年(公元1736年),清雍正帝元年(公元1723年),清叶璇元年(公元16年)62年(公元1644年),仁贤生于清顺治元年(公元1644年),沈嘉年(公元256年)+ 年(公元1621年),明太祖元年(公元1628年),崇祯元年(公元1621年),明朝太仓元年,朱常洛、光宗、16XXXX、庚申、明神宗、朱翊钧、万历、1573年,明朝的贵由、穆宗、朱载垕、隆庆、1567年,明朝的丁卯、师宗、朱厚熜在嘉靖元年(公元1522年),明朝的朱厚昭正德元年(公元1506

年),明朝的朱由堂弘治元年(公元1506年),公元1488年,朱见深成化元年,明宪宗于公元1898年,公元1466年,徐兵年,朱祁镇天顺年,明英宗年,丁丑年,朱祁钰景泰年,明代宗年,武庚年,朱祁镇郑桐年,明英宗年,1436年,明朝宣宗宣德元年(1426年),明朝仁宗朱高炽弘熙年(1425年),伊势年(1425年),明朝成祖年(1403年),朱迪永乐年(1368年),文健元年(1399年),贵妃年(1368年),公元年的乌审年元 年的皇帝年数、公元日期、干部供养日期、元、、陀帖木儿,到公元1340年的、元、、陀帖木儿,到公元1335年的元元年、元元年、元元年、元元年、年、陀玛特木尔年、元元年、1333年元宁宗年,林逸之班年,顺三年,任申年,元朝年,屠铁木年,元朝年,顺元年,1330年武庚年,元朝年,元朝年,元朝年,元朝年,元朝年,元朝年,元朝年,元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元年、元元年、明太祖元年,清元元年宗海山铁木尔达德元年宗海山,贞元元年铁木尔渊,贞元元年忽必烈 南宋, 皇帝年号:元年,许,宋端宗元年,赵昌景延元年,宋公宗元年,赵显德祐元年,宋度宗赵琪元年,贤淳元年,宋理宗昭丁运景宋理宗昭云开清远年,宋理宗昭鲍云祐元年,宋理宗昭云淳祐元年,宋立宗昭云嘉熙元年,宋立宗昭云段平元年,西夏一元化主赵濉天兴元年,西夏一元化主赵濉邢凯元年,西夏一元化主宋理宗赵云少定,西夏末

中国历史年表 夏(前2070-前1600) 商[前期(迁殷前)(前1600-前1300)后期(迁殷后)(前1300-前1046) 周1.西周(前1046-前771) 2.东周(前770-前221)包括春秋(前770-前476)和战国(前475-前221) 秦(前221-前206)楚汉争霸(前206-前202) 汉(前202-公元220):1.西汉(前202-公元8) 2.新(8-23)和更始帝(23-25) 3.东汉(25-220)三国(220-280)1.魏(220-265)2.蜀汉(221-263)3.吴(222-280) 晋(265-420)1. 西晋(265-316)2.东晋(317-420) 南北朝(420-509) 1.南朝:1)宋(420-479)2)齐(479-502)3)梁(502-557)4)陈(557-589) 2.北朝:1)北魏(386-534)2)东魏(534-550)3)北齐(550-577) 隋(581-618)隋建国于581年,589年灭陈,完成统一。 唐(618-907) 五代十国(907-979)1.五代1)后梁(907-923)2)后唐(923-936)3)后晋(936-946)4)后汉(947-950)5)后周(951-960) 2.十国1)吴(902-937)2)南唐(937-975)3)吴越(907-978)4)楚(907-951)5)闽(909-943)6)南汉(991-971)7)前蜀(903-925)8)后蜀(934-980)9)南平(924-963)10)北汉(951-979)宋(968-1279)1.北宋(960-1127)2.南宋(1127-1279) 辽(907-1125)辽建国于907年,国号契丹,916年始建年号,938年(一说947年)改国号为辽,983年夏称契丹,1066年仍称辽。 金(1115-1234) 元(1206-1368)蒙古孛儿只斤铁木真(成吉思汗)于1206年称帝,1271年忽必烈定国号为元,1279年灭南宋。 明(1368-1644) 清(1616-1911)努尔哈赤于1616年,定国号为金(历史上称后金)1636年改为清,1644年入关。中华民国(1912-1949) 中华人民共和国:1949年10月1日成立

汉朝历代皇帝庙号、谥号、年号一览表 分享到: 汉太祖高皇帝刘邦长陵、汉孝惠皇帝刘盈安陵、汉太宗孝文皇帝刘恒霸陵、汉孝景皇帝刘启阳陵、汉世宗孝武皇帝刘彻茂陵、汉孝昭皇帝刘弗陵平陵、汉中宗孝宣皇帝刘询杜陵、汉高宗(后除庙号)孝元皇帝刘奭(shì)渭陵、汉统宗(后除庙号)孝成皇帝刘骜延陵、汉孝哀皇帝刘欣义陵、汉元宗(后除庙号)孝平皇帝刘衎(kàn )康陵 西汉(前206年—8年)庙号谥号姓名年号在位时间 汉太祖 (汉高祖)[1] 高皇帝刘邦-前206年—前195年 -孝惠皇帝[2] 刘盈-前195年—前188年 -前少帝[3] 刘恭-前188年—前184年 -后少帝[4] 刘弘-前184年—前180年 汉太宗孝文皇帝刘恒前元、后元前180年—前157年 -孝景皇帝刘启前元、中元、后元前157年—前141年 汉世宗孝武皇帝刘彻建元、元光、元朔、元狩、 元鼎、元封、太初、天汉、 太始、征和、后元前141年—前87年 -孝昭皇帝刘弗陵始元、元凤、元平前87年—前74年 --刘贺[5] -前74年 汉中宗孝宣皇帝刘询 (刘病己) 本始、地节、元康、神爵、 五凤、甘露、黄龙前74年—前49年 汉高宗孝元皇帝刘奭初元、永光、建昭、竟宁前49年—前33年 汉统宗孝成皇帝刘骜建始、河平、阳朔、鸿嘉、 永始、元延、绥和前33年—前7年 -孝哀皇帝刘欣建平、元寿前7年—前1年 汉元宗孝平皇帝刘衎元始前1年—5年 -孺子皇帝[6] 刘婴居摄、初始 5年—8年 注: 1. 司马迁的《史记》中称刘邦庙号为汉高祖,后世多因循之。实际庙号为汉太祖。 2. 汉朝(包括东汉、西汉)除汉高帝和汉光武帝外,所有皇帝的谥号前都有一个“孝”字,意喻强调孝治天下,如刘恒的谥号汉文帝也可作孝文皇帝或孝文帝。 3. 汉文帝之前是汉高后掌权,期间有两位傀儡少帝刘恭和刘弘。实质上汉文帝只是正式继任的汉朝皇帝。 4. 同上。 5. 汉宣帝之前是昌邑王刘贺。昌邑王即位仅27日就被霍光废黜。

宋朝十八帝改元及年号对照表 編撰广东佛山趙國清 未标出之改元时间为正月初一日 两宋王朝:320年(公元960~1279年) 北宋:168年(公元960~1127年) 宋太祖趙匡胤:在位17年(960-976) 1公元960年,建隆元年庚申岁,后周恭帝显德七年,辽穆宗应历十年。正月初五乙巳日改元 1公元963年,建隆四年癸亥岁,十一月十六甲子日,改为乾德元年。北宋灭荆南 2公元965年,乾德三年乙丑岁,北宋灭后蜀 2公元968年,乾德六年戊辰岁,十一月廿四癸卯日,改为开宝元年。 3公元969年,开宝二年己巳岁,辽穆宗耶律璟应历十九年,辽景宗耶律贤保宁元年 3公元971年,开宝四年辛未岁,北宋灭南汉 3公元975年,开宝八年乙亥岁,北宋灭南唐

3公元976年,开宝九年丙子岁,十月二十癸丑日,太祖崩。廿一甲寅日,太宗立。 宋太宗趙匡义:在位22年(976-997) 1公元976年,太平兴国元年丙子岁,十二月廿二甲寅日,开宝九年改太平兴国元年。 1公元978年,太平兴国三年戊寅岁,北宋灭吴越 1公元979年,太平兴国四年己卯岁,北宋灭北汉,五代十国全面完毕。 1公元983年,太平兴国八年癸未岁,辽景宗耶律贤乾亨五年,辽圣宗耶律隆绪统和元年 1公元984年,太平兴国九年甲申岁,十一月十一丁巳日,改为雍熙元年。 2公元985年,雍熙二年乙酉岁。 3公元988年,端拱元年戊子岁,正月十七乙亥日,改元。4公元990年,淳化元年庚寅岁,正月初一戊寅朔日,改元。5公元995年,至道元年乙未岁,正月初一戊申朔日,改元。5公元997年,至道元年丁酉岁,三月廿九癸巳日,太宗崩、真宗立,未改元。 宋真宗趙恒:在位26年(997-1022) 1公元998年,咸平元年戊戌岁

宋朝皇帝列表及年号 宋朝历代皇帝年号一览表 两宋王朝:(公元960~1279年) 北宋:(公元960~1127年) 宋太祖赵匡胤: 公元960年:庚申,建隆元年,辽穆宗耶律璟应历十年,后周恭帝柴宗训显德七年 公元963年:癸亥,建隆四年,乾德元年,北宋灭荆南 公元965年:乙丑,乾德三年,北宋灭后蜀 公元968年:戊辰,乾德六年,开宝元年 公元969年:己巳,开宝二年,辽穆宗耶律璟应历十九年,辽景宗耶律贤保宁元年

公元971年:辛未,开宝四年,北宋灭南汉 公元975年:乙亥,开宝八年,北宋灭南唐 公元976年:丙子,开宝九年,宋太宗赵炅改为太平兴国元年 宋太宗赵炅(赵匡义): 公元976年:丙子,太平兴国元年,开宝九年 公元978年:戊寅,太平兴国三年,北宋灭吴越 公元979年:己卯,太平兴国四年,北宋灭北汉,五代十国片面完毕。 公元983年:癸未,太平兴国八年,辽景宗耶律贤乾亨五年,辽圣宗耶律隆绪统和元年 公元984年:甲申,太平兴国九年,雍熙元年 公元988年:戊子,端拱元年

公元990年:庚寅,淳化元年 公元995年:乙未,至道元年 宋真宗赵恒: 公元998年:戊戌,咸平元年 公元1004年:甲辰,景德元年 公元1008年:戊申,大中祥符元年公元1017年:丁巳,天禧元年 公元1022年:壬戌,乾兴元年 宋仁宗赵祯: 公元1023年:癸亥,天圣元年

公元1031年:辛未,天圣九年,辽圣宗耶律隆绪太平十一年,辽兴宗耶律宗真景福元年 公元1032年:壬申,天圣十年,明道元年 公元1038年:戊寅,景祐五年,宝元元年 公元1040年:庚辰,宝元三年,康定元年 公元1041年:辛巳,康定二年,庆历元年 公元1049年:己丑,皇祐元年 公元1054年:甲午,皇祐六年,至和元年 公元1055年:乙未,至和二年,辽兴宗耶律宗真重熙二十四年,辽道宗耶律洪基清宁元年 公元1056年:丙申,至和三年,嘉祐元年

中国历代皇帝年号与干支对照表从已知的公历年份计算干支纪年:年份数减3,除以10的余数是天干,除以12的余数是地支。 从已知日期计算干支纪日的公式为: g = 4C + [C / 4] + 5y + [y / 4] + [3 * (M + 1) / 5] + d - 3 z = 8C + [C / 4] + 5y + [y / 4] + [3 * (M + 1) / 5] + d + 7 + i 其中奇数月i=0,偶数月i=6,C是世纪数减一,y是年份后两位,M是月份,d是日数。1月和2月按上一年的13月和14月来算。[ ]表示取整。g除以10的余数是天干,z除以10的余数是地支。 清 皇帝年号公元日期干支日期 清溥仪宣统元年公元1909年己酉年 清德宗载湉光绪元年公元1875年乙亥年 清穆宗载淳同治元年公元1862年壬戌年 清文宗奕詝咸丰元年公元1851年辛亥年 清宣宗旻宁道光元年公元1821年辛巳年 清仁宗顺琰嘉庆元年公元1796年丙辰年 清高宗弘历乾隆元年公元1736年丙辰年 清世宗胤禛雍正元年公元1723年癸卯年 清圣祖玄烨康熙元年公元1662年壬寅年 清世祖福临顺治元年公元1644年甲申年 明 皇帝年号公元日期干支日期 明毅宗朱由检崇祯元年公元1628年戊辰年 明熹宗朱由校天启元年公元1621年辛酉年 明光宗朱常洛泰昌元年公元1620年庚申年 明神宗朱翊钧万历元年公元1573年癸酉年 明穆宗朱载垕隆庆元年公元1567年丁卯年 明世宗朱厚熜嘉靖元年公元1522年壬午年 明武宗朱厚照正德元年公元1506年丙寅年 明孝宗朱佑樘弘治元年公元1488年戊申年 明宪宗朱见深成化元年公元1466年丙戌年 明英宗朱祁镇天顺元年公元1457年丁丑年 明代宗朱祁钰景泰元年公元1450年庚午年 明英宗朱祁镇正统元年公元1436年丙辰年 明宣宗朱瞻基宣德元年公元1426年丙午年 明仁宗朱高炽洪熙元年公元1425年乙巳年 明成祖朱棣永乐元年公元1403年癸未年 明惠帝朱允炆建文元年公元1399年己卯年 明太祖朱元璋洪武元年公元1368年戊申年 元 皇帝年号公元日期干支日期 元惠宗妥懽帖睦尔至正元年公元1340年庚辰年

明朝历代皇帝列表简介 欧阳学文 明朝(公元1368年1644年,一说亡于1683年)是中国历史上承元朝、下启清朝的朝代。1368年朱元璋灭元称帝,国号大明,历十二世,传十六帝。以汉族为主推翻蒙古族统治者而建立起来的汉族复兴王朝,也是中国历史上最后一个由汉族建立的君主制王朝。明朝皇帝,则是指由明太祖朱元璋开始,直至明思宗朱由检共16位。

1、太祖朱元璋(13281398)年号“洪武”1368年称帝,在位31年。 太祖朱元璋,安徽凤阳人,公元1368年8月,由朱元璋领导的起义军在大将徐达、常遇春等人的指挥下一举攻陷元大都北京,宣告了元朝的灭亡。同年,朱元璋在建康(今南京)称帝,改元洪武,建立了明王朝,朱元璋是为明太祖。他死于1398年,时年71岁。 2、惠帝朱允炆(13771402)年号“建文”1398年即位,在位5年。 明惠帝朱允炆,明朝无谥,清乾隆元年追谥「恭闵慧皇帝」,史籍称为建文帝。性寡断。惠帝,太祖孙,皇太子朱标的次子,朱元璋在世时,大封王室,20多个儿子均封为亲王,分驻各地,惠帝登基后,进行削藩,以统一军事,惹恼诸王,燕王朱棣其兵北京,1402年攻入南京,惠帝一说被烧死,一说外逃。

3、成祖朱棣(13601424)年号“永乐”1402年即位,在位23年。 成祖朱棣,朱元璋的第四子,朱棣以入京除奸为名,发动了“靖难之役“。经过四年的战争,在1420年打败惠帝统治集团,夺取了明朝政权,建元永乐,是为明成祖。1421年迁都北京,并下令编纂了《永乐大典》。死于1424年,时年65岁。 4、仁宗朱高炽(13781425)年号“洪熙”1424年即位,在位1年。 仁宗,明成祖长子,仁宗政治比较清明,采取一些缓和社会矛盾的措施。在位1年,死于1425年,时年48岁。 5、宣宗朱瞻基(13981435)年号“宣德”1425年即位,在位11年。 宣宗,仁宗长子,他和其父一样,比较能倾听臣下的意见与仁宗并称“仁宣之治”,宣宗时君臣关系融洽,经济也稳步发展。宣宗死于1435年,时年38岁。 6、英宗朱祁镇(qí)(14271464)年号“正统”;“天顺”(14351449;14571464),在位23年。 英宗,宣宗长子,即位时才9岁,被宦官王振专权,1449年,瓦喇大举南侵,王振惬英宗亲征,英宗被俘,史

中国历史朝代公元对照简表

中国历史重要大事年表 原始社会 约170万年前元谋人生活在云南元谋一带 约80万年前蓝田人生活在陕西蓝田一带 约20——70万年前北京人生活在北京周口店一带 约18000年前山顶洞人开始氏族公社的生活 约5000——7000年前河姆渡半坡母系氏族公社 约4000——5000年前大汶口文化中晚期父系氏族公社 约4000多年前传说中的黄帝尧舜禹时期 奴隶社会 夏(约公元前21世纪到约公元前16世纪) 约公元前21世纪禹传子启夏朝建立 商(约公元前16世纪到约公元前11世纪) 约公元前16世纪商汤灭夏商朝建立 约公元前14世纪商王盘庚迁都殷 西周(约公元前11世纪到公元前771年) 约公元前11世纪周武王灭商西周开始 公元前841年国人暴动共和元年我国历史开始有明确纪年 公元前771年犬攻入镐京西周结束 春秋(公元前770年到公元前476年) 公元前770年周平王迁都洛邑东周开始 封建社会 战国(公元前475年到公元前221年) 公元前356年商鞅开始变法 秦(公元前221年到公元前206年) 公元前221年秦统一秦始皇确立郡县制统一货币度量衡和文字公元前209年陈胜吴广起义爆发 公元前207年巨鹿之战 公元前206年刘邦攻入咸阳秦亡 公元前206年——公元前202年楚汉之争 西汉(公元前202年到公元8年) 公元前202年西汉建立 公元前138年119年张骞两次出使西域 公元8年王莽夺取西汉政权改国号新 17 18年绿林赤眉起义爆发 东汉(25年到220年) 25年东汉建立 73年班超出使西域 105年蔡伦改进造纸术 184年张角领导黄巾起义

宋朝历代皇帝年号一览表 两宋王朝:(公元960~1279年) 北宋:(公元960~1127年) 宋太祖: 公元960年:庚申,建隆元年,辽穆宗耶律璟应历十年,后周恭帝柴宗训显德七年公元963年:癸亥,建隆四年,乾德元年,北宋灭荆南 公元965年:乙丑,乾德三年,北宋灭后蜀 公元968年:戊辰,乾德六年,开宝元年 公元969年:己巳,开宝二年,辽穆宗耶律璟应历十九年,辽景宗耶律贤保宁元年公元971年:辛未,开宝四年,北宋灭南汉 公元975年:乙亥,开宝八年,北宋灭南唐

公元976年:丙子,开宝九年,宋太宗赵炅改为太平兴国元年 宋太宗(赵匡义): 公元976年:丙子,太平兴国元年,开宝九年 公元978年:戊寅,太平兴国三年,北宋灭吴越 公元979年:己卯,太平兴国四年,北宋灭北汉,五代十国片面完毕。 公元983年:癸未,太平兴国八年,辽景宗耶律贤乾亨五年,辽圣宗耶律隆绪统和元年公元984年:甲申,太平兴国九年,雍熙元年 公元988年:戊子,端拱元年 公元990年:庚寅,淳化元年 公元995年:乙未,至道元年

宋真宗: 公元998年:戊戌,咸平元年 公元1004年:甲辰,景德元年 公元1008年:戊申,大中祥符元年 公元1017年:丁巳,天禧元年 公元1022年:壬戌,乾兴元年 宋仁宗: 公元1023年:癸亥,天圣元年 公元1031年:辛未,天圣九年,辽圣宗耶律隆绪太平十一年,辽兴宗耶律宗真景福元年公元1032年:壬申,天圣十年,明道元年 公元1038年:戊寅,景佑五年,宝元元年

公元1040年:庚辰,宝元三年,康定元年 公元1041年:辛巳,康定二年,庆历元年 公元1049年:己丑,皇佑元年 公元1054年:甲午,皇佑六年,至和元年 公元1055年:乙未,至和二年,辽兴宗耶律宗真重熙二十四年,辽道宗耶律洪基清宁元年公元1056年:丙申,至和三年,嘉佑元年 宋英宗: 公元1064年:甲辰,治平元年 宋神宗: 公元1068年:戊申,熙宁元年

建文元年己卯建文二年庚辰建文三年辛巳建文四年壬午1399 1400 1401 1402 洪熙元年1425年

成化元年二年三年四年五年六年七年八年九年十年公元1465年1466年1467年1468年1469年1470年1471年1472年1473年1474年干支乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳甲午成化十一年十二年十三年十四年十五年十六年十七年十八年十九年二十年纪年1475年1476年1477年1478年1479年1480年1481年1482年1483年1484年干支乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯甲辰成化二十一二十二年二十三年 纪年1485年1486年1487年 干支乙巳丙午丁未

正德元年二年三年四年五年六年七年八年九年十年西元1506年1507年1508年1509年1510年1511年1512年1513年1514年1515年干支丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉甲戌乙亥正德十一年十二年十三年十四年十五年十六年 西元1516年1517年1518年1519年1520年1521年 干支丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳

支 嘉 靖 十一年十二年十三年十四年十五年十六年十七年十八年十九年二十年 纪年1532年1533年1534年1535年1536年1537年1538年1539年1540年 1541 年 干 支 壬辰癸巳甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑 嘉靖二十一 年 二十二 年 二十三 年 二十四 年 二十五 年 二十六 年 二十七 年 二十八 年 二十九 年 三十年 纪年1542年1543年1544年1545年1546年1547年1548年1549年1550年 1551 年 干 支 壬寅癸卯甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥 嘉靖三十一 年 三十二 年 三十三 年 三十四 年 三十五 年 三十六 年 三十七 年 三十八 年 三十九 年 四十年 纪年1552年1553年1554年1555年1556年1557年1558年1559年1560年 1561 年 干 支 壬子癸丑甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉 嘉靖四十一 年 四十二 年 四十三 年 四十四 年 四十五 年

。 中国历史上各朝年号一览表 公元前113年,汉武帝以当年为元鼎四年,正式创立年号,并追改以前为建元、元光、元朔、元狩,每一年号六年。汉武帝此次创举深刻的影响了以后近两千余年的中国历史纪元方式。此后,每次新皇帝登基,常常会改元纪年,并同时改变年号。一般改元从下诏的第2年算起,也有一些从本年年中算起。新君即位一般都会改变年号,称为改元。明朝以前的皇帝多数都改元两次以上,一个皇帝年号也有多个。到了明清两朝,基本上都是一个皇帝一个年号,因此也常常用年号来称呼皇帝,辛亥革命后,中华民国废除年号纪年的做法,而改用民国纪年。虽然在袁世凯称帝时使用过“洪宪”的年号,但是通常不为中国正统史书所承认,而认为中国皇帝的最后一个年号为清末的“宣统”,中华人民共和国成立后,使用公元纪年。 西汉【西汉只有四位皇帝有庙号:刘邦太祖高皇帝(孝景帝刘启上庙号)、刘恒为太宗(孝景帝刘启上庙号)、刘彻为世宗孝武皇帝(孝宣帝刘询上庙号)、刘询为中宗孝宣皇帝(光武帝刘秀上庙号)】 武帝刘彻 建元:前140年—前135年 元光:前134年—前129年 元朔:前128年—前123年 元狩:前122年—前117年 元鼎:前116年—前111年 元封:前110年—前105年 太初:前104年—前101年 天汉:前100年—前97年 太始:前96年—前93年 征和:前92年—前89年 后元:前88年—前87年 昭帝刘弗陵 始元:前86年—前80年七月 元凤:前80年八月—前75年 元平:前74年—前74年 废帝刘贺:汉武帝刘彻之孙,昌邑哀王刘髆之子,汉昭帝驾崩,因无子,刘贺被拥立为帝,在位仅27天。 前74年—前74年 宣帝刘询:(汉武帝曾孙,汉武帝和卫子夫之长子戾太子刘据之孙,史皇孙刘进之子)本始:前73年—前70年 地节:前69年—前66年 元康:前65年—前62年 神爵:前61年—前58年 五凤:前57年—前54年 甘露:前53年—前50年 黄龙:前49年—前49年 元帝刘奭 初元:前48年—前44年

明清民纪年/公元纪年 对照查询 明洪武1年(1368)(戊申)太祖朱元璋 明洪武2年(1369)(己酉)明洪武3年(1370)(庚戌)明洪武4年(1371)(辛亥)明洪武5年(1372)(壬子)明洪武6年(1373)(癸丑)明洪武7年(1374)(甲寅)明洪武8年(1375)(乙卯)明洪武9年(1376)(丙辰)明洪武10年(1377)(丁巳)明洪武11年(1378)(戊午)明洪武12年(1379)(己未)明洪武13年(1380)(庚申)明洪武14年(1381)(辛酉)明洪武15年(1382)(壬戌)明洪武16年(1383)(癸亥)明洪武17年(1384)(甲子)明洪武18年(1385)(乙丑)明洪武19年(1386)(丙寅)明洪武20年(1387)(丁卯)明洪武21年(1388)(戊辰)明洪武22年(1389)(己巳)明洪武23年(1390)(庚午)明洪武24年(1391)(辛未)明洪武25年(1392)(壬申)明洪武26年(1393)(癸酉)明洪武27年(1394)(甲戌)明洪武28年(1395)(乙亥)明洪武29年(1396)(丙子)明洪武30年(1397)(丁丑)明洪武31年(1398)(戊寅)明建文1年(1399)(己卯)明惠帝朱允炆 明建文2年(1400)(庚辰)明建文3年(1401)(辛巳)明建文4年(1402)(壬午)明永乐1年(1403)(癸未)明成祖朱棣 明永乐2年(1404)(甲申)明永乐3年(1405)(乙酉) 1405年--1433年 郑和七次下西洋" 明永乐4年(1406)(丙戌) 明永乐5年(1407)(丁亥) 明永乐6年(1408)(戊子) 明永乐7年(1409)(己丑) 明永乐8年(1410)(庚寅) 明永乐9年(1411)(辛卯) 明永乐10年(1412)(壬辰) 明永乐11年(1413)(癸巳) 明永乐12年(1414)(甲午) 明永乐13年(1415)(乙未) 明永乐14年(1416)(丙申) 明永乐15年(1417)(丁酉) 明永乐16年(1418)(戊戌) 明永乐17年(1419)(己亥) 明永乐18年(1420)(庚子) 明永乐19年(1421)(辛丑) 明成祖迁都北京 明永乐20年(1422)(壬寅) 明永乐21年(1423)(癸卯) 明永乐22年(1424)(甲辰) 明洪熙1年(1425)(乙巳) 明仁宗朱高炽 明宣德1年(1426)(丙午) 明宣宗朱瞻基 明宣德2年(1427)(丁未) 明宣德3年(1428)(戊申) 明宣德4年(1429)(己酉) 明宣德5年(1430)(庚戌) 明宣德6年(1431)(辛亥) 明宣德7年(1432)(壬子) 明宣德8年(1433)(癸丑) 明宣德19年(1434)(甲寅) 明宣德10年(1435)(乙卯) 明正统1年(1436)(丙辰) 明英宗朱祁镇 明正统2年(1437)(丁巳) 明正统3年(1438)(戊午) 明正统4年(1439)(己未) 明正统5年(1440)(庚申) 明正统6年(1441)(辛酉) 明正统7年(1442)(壬戌) 明正统8年(1443)(癸亥) 明正统9年(1444)(甲子) 明正统10年(1445)(乙丑) 明正统21年(1446)(丙寅) 明正统32年(1447)(丁卯) 明正统43年(1448)(戊辰) 明正统54年(1449)(己巳) 明景泰1年(1450)(庚午) 明代宗朱祁钰 明景泰2年(1451)(辛未) 明景泰3年(1452)(壬申) 明景泰4年(1453)(癸酉) 明景泰5年(1454)(甲戌) 明景泰6年(1455)(乙亥) 明景泰7年(1456)(丙子) 明天顺1年(1457)(丁丑) 明英宗朱祁镇 明天顺2年(1458)(戊寅) 明天顺3年(1459)(己卯) 明天顺4年(1460)(庚辰) 明天顺5年(1461)(辛巳) 明天顺6年(1462)(壬午) 明天顺7年(1463)(癸未) 明天顺8年(1464)(甲申) 明成化1年(1465)(乙酉) 明成化2年(1466)(丙戌) 明宪宗朱见深 明成化3年(1467)(丁亥) 明成化4年(1468)(戊子) 明成化5年(1469)(己丑) 明成化6年(1470)(庚寅) 明成化7年(1471)(辛卯) 明成化8年(1472)(壬辰) 明成化9年(1473)(癸巳) 明成化10年(1474)(甲午) 明成化11年(1475)(乙未) 明成化12年(1476)(丙申) 明成化13年(1477)(丁酉) 明成化14年(1478)(戊戌) 明成化15年(1479)(己亥) 明成化16年(1480)(庚子) 明成化17年(1481)(辛丑) 明成化18年(1482)(壬寅) 明成化19年(1483)(癸卯) 明成化20年(1484)(甲辰) 明成化21年(1485)(乙巳) 明成化22年(1486)(丙午) 明成化23年(1487)(丁未) 明弘治1年(1488)(戊申) 明孝宗朱佑樘 明弘治2年(1489)(己酉)

中国历史上各朝年号一览表 公元前113年,汉武帝以当年为元鼎四年,正式创立年号,并追改以前为建元、元光、元朔、元狩,每一年号六年。汉武帝此次创举深刻的影响了以后近两千余年的中国历史纪元方式。此后,每次新皇帝登基,常常会改元纪年,并同时改变年号。一般改元从下诏的第2年算起,也有一些从本年年中算起。新君即位一般都会改变年号,称为改元。明朝以前的皇帝多数都改元两次以上,一个皇帝年号也有多个。到了明清两朝,基本上都是一个皇帝一个年号,因此也常常用年号来称呼皇帝,辛亥革命后,中华民国废除年号纪年的做法,而改用民国纪年。虽然在袁世凯称帝时使用过“洪宪”的年号,但是通常不为中国正统史书所承认,而认为中国皇帝的最后一个年号为清末的“宣统”,中华人民共和国成立后,使用公元纪年。 西汉【西汉只有四位皇帝有庙号:刘邦太祖高皇帝(孝景帝刘启上庙号)、刘恒为太宗(孝景帝刘启上庙号)、刘彻为世宗孝武皇帝(孝宣帝刘询上庙号)、刘询为中宗孝宣皇帝(光武帝刘秀上庙号)】 武帝刘彻 建元:前140年—前135年 元光:前134年—前129年 元朔:前128年—前123年 元狩:前122年—前117年 元鼎:前116年—前111年 元封:前110年—前105年 太初:前104年—前101年 天汉:前100年—前97年 太始:前96年—前93年 征和:前92年—前89年 后元:前88年—前87年 昭帝刘弗陵 始元:前86年—前80年七月 元凤:前80年八月—前75年 元平:前74年—前74年 废帝刘贺:汉武帝刘彻之孙,昌邑哀王刘髆之子,汉昭帝驾崩,因无子,刘贺被拥立为帝,在位仅27天。 前74年—前74年 宣帝刘询:(汉武帝曾孙,汉武帝和卫子夫之长子戾太子刘据之孙,史皇孙刘进之子)本始:前73年—前70年 地节:前69年—前66年 元康:前65年—前62年 神爵:前61年—前58年 五凤:前57年—前54年 甘露:前53年—前50年 黄龙:前49年—前49年 元帝刘奭 初元:前48年—前44年

明朝帝王纪年表 明(公元1368—1644年) 1368 戊申明太祖朱元璋洪武元年 1369 己酉二年 1370 庚戌三年 1371 辛亥四年 1372 壬子五年 1373 癸丑六年 1374 甲寅七年 1375 乙卯八年 1376 丙辰九年 1377 丁巳十年 1378 戊午十一年 1379 己未十二年 1380 庚申十三年 1381 辛酉十四年 1382 壬戌十五年 1383 癸亥十六年 1384 甲子十七年 1385 乙丑十八年 1386 丙寅十九年 1387 丁卯二十年 1388 戊辰二十一年 1389 己巳二十二年 1390 庚午二十三年 1391 辛未二十四年 1392 壬申二十五年 1393 癸酉二十六年 1394 甲戌二十七年 1395 乙亥二十八年 1396 丙子二十九年 1397 丁丑三十年 1398 戊寅三十一年 1399 己卯明惠帝朱允溫建文元年 1400 庚辰二年 1401 辛巳三年 1402 壬午四年 1403 癸未明成祖朱棣永乐元年 1404 甲申二年 1405 乙酉三年 1406 丙戌四年 1407 丁亥五年 1408 戊子六年 1409 己丑七年 1410 庚寅八年 1411 辛卯九年 1412 壬辰十年 1413 癸巳十一年 1414 甲午十二年 1415 乙未十三年 1416 丙申十四年 1417 丁酉十五年 1418 戊戌十六年 1419 乙亥十七年 1420 庚子十八年 1421 辛丑十九年 1422 壬寅二十年 1423 癸卯二十一年 1424 甲辰二十二年 1425 乙巳明仁宗朱高炽洪熙元年 1426 丙午明宣宗朱瞻基宣 德元年 1427 丁未二年 1428 戊申三年 1429 己酉四年 1430 庚戌五年 1431 辛亥六年 1432 壬子七年 1433 癸丑八年 1434 甲寅九年 1435 乙卯十年 1436 丙辰明英宗朱祁镇正 统元年 1437 丁巳二年 1438 戊午三年 1439 己未四年 1440 庚申五年 1441 辛酉六年 1442 壬戌七年 1443 癸亥八年 1444 甲子九年 1445 乙丑十年 1446 丙寅十一年 1447 丁卯十二年 1448 戊辰十三年 1449 己巳十四年 1450 庚午明代宗朱祁钰景 泰元年 1451 辛未二年 1452 壬申三年 1453 癸酉四年 1454 甲戌五年 1455 乙亥六年 1456 丙子七年 1457 丁丑明英宗朱祁镇天 顺元年 1458 戊寅二年 1459 己卯三年 1460 庚辰四年 1461 辛巳五年 1462 壬午六年 1463 癸未七年 1464 甲申八年 1465 乙酉明宪宗朱见深成 化元年 1466 丙戌二年 1467 丁亥三年 1468 戊子四年 1469 己丑五年 1470 庚寅六年 1471 辛卯七年 1472 壬辰八年 1473 癸巳九年 1474 甲午十年 1475 乙未十一年 1476 丙申十二年 1477 丁酉十三年 1478 戊戌十四年 1479 乙亥十五年 1480 庚子十六年 1481 辛丑十七年 1482 壬寅十八年 1483 癸卯十九年 1484 甲辰二十年 1485 乙巳二十一年 1486 丙午二十二年 1487 丁未二十三年 1488 戊申明孝宗朱祐樘弘 治元年 1489 己酉二年 1490 庚戌三年 1491 辛亥四年 1492 壬子五年 1493 癸丑六年 1494 甲寅七年 1495 乙卯八年 1496 丙辰九年 1497 丁巳十年 1498 戊午十一年 1499 己未十二年 1500 庚申十三年 1501 辛酉十四年 1502 壬戌十五年 1503 癸亥十六年 1504 甲子十七年 1505 乙丑十八年 1506 丙寅明武宗朱厚照正 德元年 1507 丁卯二年 1508 戊辰三年 1509 己巳四年 1510 庚午五年 1511 辛未六年 1512 壬申七年 1513 癸酉八年 1514 甲戌九年 1515 乙亥十年 1516 丙子十一年 1517 丁丑十二年 1518 戊寅十三年 1519 己卯十四年 1520 庚辰十五年 1521 辛巳十六年 1522 壬午明世宗朱厚熜 嘉靖元年 1523 癸未二年 1524 甲申三年 1525 乙酉四年 1526 丙戌五年 1527 丁亥六年 1528 戊子七年 1529 己丑八年 1530 庚寅九年 1531 辛卯十年 1532 壬辰十一年 1533 癸巳十二年 1534 甲午十三年 1535 乙未十四年 1536 丙申十五年 1537 丁酉十六年 1538 戊戌十七年 1539 乙亥十八年 1540 庚子十九年 1541 辛丑二十年 1542 壬寅二十一年 1543 癸卯二十二年 1544 甲辰二十三年 1545 乙巳二十四年 1546 丙午二十五年 1547 丁未二十六年 1548 戊申二十七年 1549 己酉二十八年 1550 庚戌二十九年 1551 辛亥三十年 1552 壬子三十一年 1553 癸丑三十二年 1554 甲寅三十三年 1555 乙卯三十四年 1556 丙辰三十五年 1557 丁巳三十六年 1558 戊午三十七年 1559 己未三十八年 1560 庚申三十九年 1561 辛酉四十年 1562 壬戌四十一年 1563 癸亥四十二年 1564 甲子四十三年 1565 乙丑四十四年 1566 丙寅四十五年 1567 丁卯明穆宗朱载贺隆 庆元年 1568 戊辰二年 1569 己巳三年 1570 庚午四年 1571 辛未五年 1572 壬申六年 1573 癸酉明神宗朱翊钧万 历元年 1574 甲戌二年 1575 乙亥三年 1576 丙子四年 1577 丁丑五年 1578 戊寅六年 1579 己卯七年 1580 庚辰八年 1581 辛巳九年 1582 壬午十年 1583 癸未十一年 1584 甲申十二年 1585 乙酉十三年 1586 丙戌十四年 1587 丁亥十五年 1588 戊子十六年 1589 己丑十七年 1590 庚寅十八年 1591 辛卯十九年 1592 壬辰二十年 1593 癸巳二十一年 1594 甲午二十二年 1595 乙未二十三年 1596 丙申二十四年 1597 丁酉二十五年 1598 戊戌二十六年 1599 乙亥二十七年 1600 庚子二十八年 1601 辛丑二十九年 1602 壬寅三十年 1603 癸卯三十一年 1604 甲辰三十二年 1605 乙巳三十三年 1606 丙午三十四年 1607 丁未三十五年 1608 戊申三十六年 1609 己酉三十七年 1610 庚戌三十八年 1611 辛亥三十九年 1612 壬子四十年 1613 癸丑四十一年 1614 甲寅四十二年 1615 乙卯四十三年 1616 丙辰四十四年 1617 丁巳四十五年 1618 戊午四十六年 1619 己未四十七年 1620 庚申四十八年 明光宗朱常洛泰昌 元年 1621 辛酉明熹宗朱同校 天启元年 1622 壬戌二年 1623 癸亥三年 1624 甲子四年 1625 乙丑五年 1626 丙寅六年 1627 丁卯七年 1628 戊辰明毅宗朱由检 崇祯元年 1629 己巳二年 1630 庚午三年 1631 辛未四年 1632 壬申五年 1633 癸酉六年 1634 甲戌七年 1635 乙亥八年 1636 丙子九年 1637 丁丑十年 1638 戊寅十一年 1639 己卯十二年 1640 庚辰十三年 1641 辛巳十四年 1642 壬午十五年 1643 癸未十六年 1644 甲申十七年

明朝历史简介 篇一:明朝皇帝列表明朝历代皇帝简介 明朝皇帝列表明朝历代皇帝简介 更新时间:2019-04-25 07:51:30 作者:来源: 访问: 被过滤广告 70485 明朝是中国历史上承元朝、下启清朝的朝代1368年朱元璋灭元称帝,国号大明,历十二世,传十六帝明太祖(洪武)明惠帝(建文)明成祖(永乐)明仁宗(洪熙)明宣宗(宣德)明英宗(正统/天顺)明代宗(景泰)明宪宗(成化)明孝宗(弘治)明武宗(正德)明世宗(嘉靖)明穆宗(隆庆)明神宗(万历)明光宗(泰昌)明熹宗(天启)明思宗(崇祯) 明朝(公元1368年~1644年,一说亡于1683年)是中国历史上承元朝、下启清朝的朝代,是以汉族为主推翻蒙古族统治者而建立起来的汉族复兴王朝,也是中国历史上最后一个由汉族建立的君主制王朝。而明朝皇帝,则是指由明太祖朱元璋开始,直至明思宗朱由检共16位明朝皇帝。 太祖朱元璋(1328-1398)年号“洪武”1368年称帝,在位31年。1368年建立明朝,定都南京,死于1398年,时年71岁。惠帝朱允炆(1377-1402)年号“建文”1398年即位,在位5年。 明惠帝朱允炆,明朝无谥,清乾隆元年追谥「恭闵慧皇帝」,

史籍称为建文帝。性寡断。惠帝,太祖孙,皇太子朱标的次子,朱元璋在世时,大封王室,20多个儿子均封为亲王,分驻各地,惠帝登基后,进行削藩,以统一军事,惹恼诸王,燕王朱棣其兵北京,1402年攻入南京,惠帝一说被烧死,一说外逃。 成祖朱棣(1360-1424)年号“永乐”1402年即位,在位23年。 成祖朱棣,朱元璋的第四子,1420年推翻明惠帝自立,1421年迁都北京,并下令编纂了《永乐大典》。死于1424年,时年65岁。 仁宗朱高炽(1378-1425)年号“洪熙”1424年即位,在位1年。 仁宗,明成祖长子,仁宗政治比较清明,采取一些缓和社会矛盾的措施。在位1年,死于1425年,时年48岁。 宣宗朱瞻基(1398-1435)年号“宣德”1425年即位,在位11年。 宣宗,仁宗长子,他和其父一样,比较能倾听臣下的意见与仁宗并称“仁宣之治”,宣宗时君臣关系融洽,经济也稳步发展。宣宗死于1435年,时年38岁。 英宗朱祁镇(1427-1464)年号“正统”;“天顺”(1435-1449;1457-1464)在位,在位23年。 英宗,宣宗长子,即位时才9岁,被宦官王振专权,1449年,瓦喇大举南侵,王振惬英宗亲征,英宗被俘,史称“土木之变”,1450年,被放回,直到1457年,才又即位。死于1464年,时年38岁。 景帝朱祁钰(1428-1457)年号“景泰”1449年即位,在位9年。 宣宗次子,英宗被俘后被拥立为帝,即位后,用于谦为兵部尚书,粉碎了瓦喇对北京的进攻,迫使瓦喇放回英宗,英宗放回后,景