第一章勾股定理复习学案

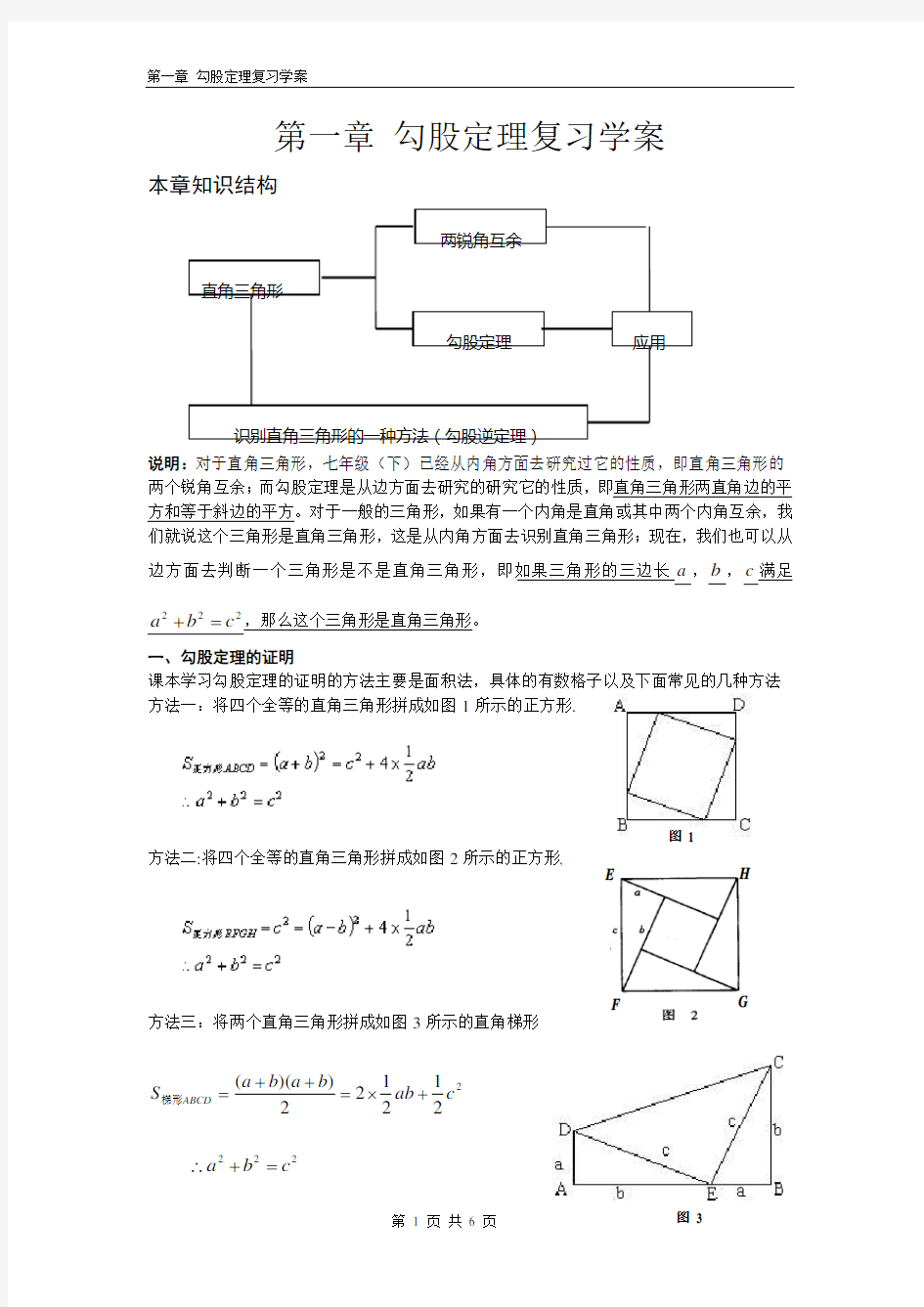

本章知识结构

说明:对于直角三角形,七年级(下)已经从内角方面去研究过它的性质,即直角三角形的两个锐角互余;而勾股定理是从边方面去研究的研究它的性质,即直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。对于一般的三角形,如果有一个内角是直角或其中两个内角互余,我们就说这个三角形是直角三角形,这是从内角方面去识别直角三角形;现在,我们也可以从

边方面去判断一个三角形是不是直角三角形,即如果三角形的三边长a,b,c满足2

2

2c

b

a=

+,那么这个三角形是直角三角形。

一、勾股定理的证明

课本学习勾股定理的证明的方法主要是面积法,具体的有数格子以及下面常见的几种方法方法一:将四个全等的直角三角形拼成如图1所示的正方形.

方法二:将四个全等的直角三角形拼成如图2所示的正方形,

方法三:将两个直角三角形拼成如图3所示的直角梯形

2

2

1

2

1

2

2

)

)(

(

c

ab

b

a

b

a

S

ABCD

+

?

=

+

+

=

梯形

2

2

2c

b

a=

+

∴

直角三角形

两锐角互余

应用

识别直角三角形的一种方法(勾股逆定理)

勾股定理

E

F G

H

图 1

A

B

C

D

第4

题图

7cm

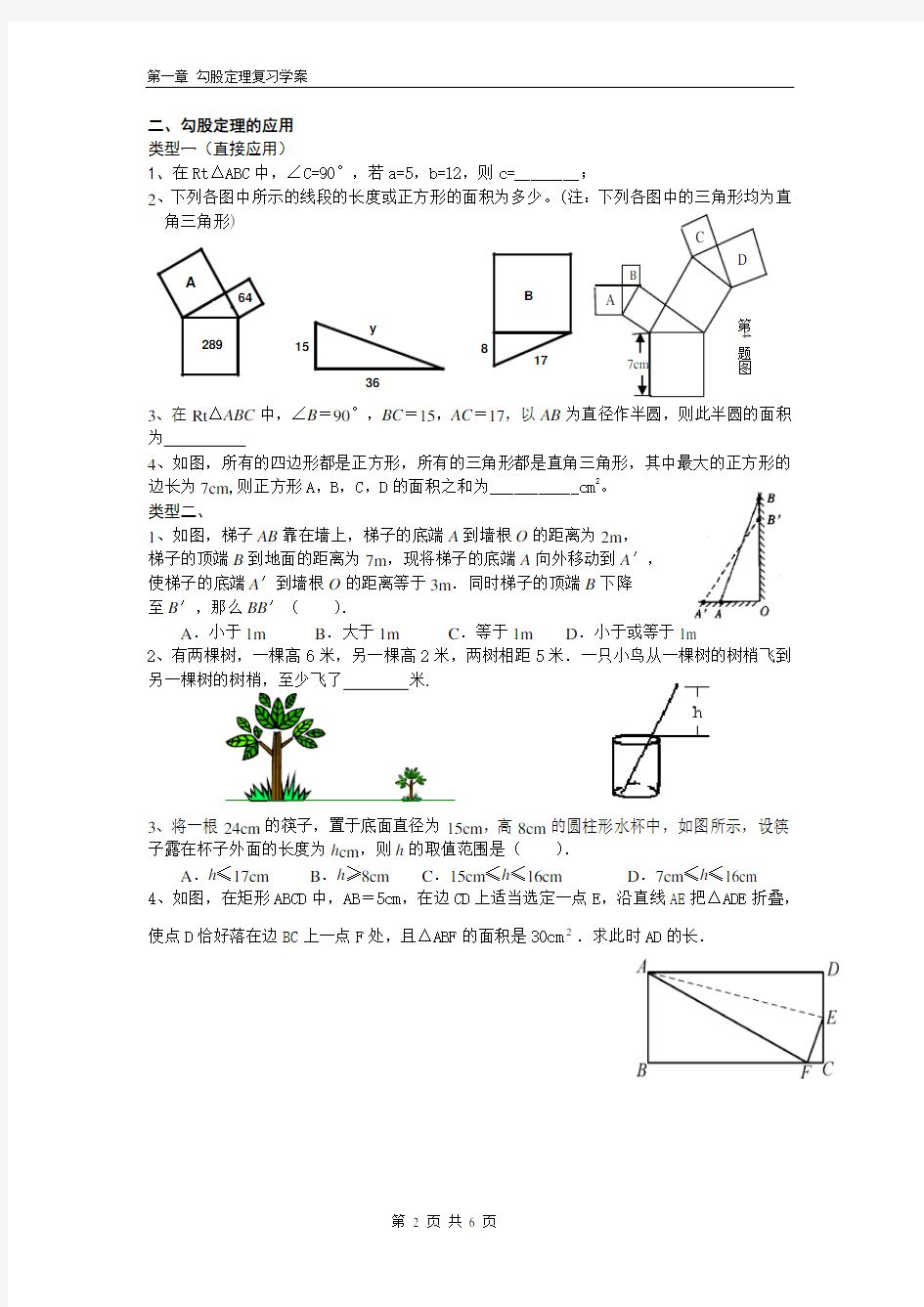

二、勾股定理的应用 类型一(直接应用)

1、在Rt △ABC 中,∠C=90°,若a=5,b=12,则c=________;

2、下列各图中所示的线段的长度或正方形的面积为多少。(注:下列各图中的三角形均为直角三角形)

3、在Rt △ABC 中,∠B =90°,BC =15,AC =17,以AB 为直径作半圆,则此半圆的面积为

4、如图,所有的四边形都是正方形,所有的三角形都是直角三角形,其中最大的正方形的

边长为7cm ,则正方形A ,B ,C ,D 的面积之和为___________cm 2

。 类型二、

1、如图,梯子AB 靠在墙上,梯子的底端A 到墙根O 的距离为2m , 梯子的顶端B 到地面的距离为7m ,现将梯子的底端A 向外移动到A ′, 使梯子的底端A ′到墙根O 的距离等于3m .同时梯子的顶端B 下降 至B ′,那么BB ′( ).

A .小于1m

B .大于1m

C .等于1m

D .小于或等于1m

2、有两棵树,一棵高6米,另一棵高2米,两树相距5米.一只小鸟从一棵树的树梢飞到另一棵树的树梢,至少飞了 米.

3、将一根24cm 的筷子,置于底面直径为15cm ,高8cm 的圆柱形水杯中,如图所示,设筷子露在杯子外面的长度为h cm ,则h 的取值范围是( ).

A .h ≤17cm

B .h ≥8cm

C .15cm ≤h ≤16cm

D .7cm ≤h ≤16cm

4、如图,在矩形ABCD 中,AB =5cm ,在边CD 上适当选定一点E ,沿直线AE 把△ADE 折叠,使点D 恰好落在边BC 上一点F 处,且△ABF 的面积是30cm 2

.求此时AD 的长.

178

B

y

36

15

64

289

A

三、勾股逆定理的应用

1、下列各组数据不能组成直角三角形的是( )。

A. a=3,b=4 c=5

B. a=6,b=8,c=10

C. a=8,b=15,c=17

D. a=13,b=16,c=19

2、五根小木棒,其长度分别为7,15,20,24,25,现将他们摆成两个直角三角形,其中正确的是( )

7

15

24

25

207

15

2024

25

157

25

20

24

257

202415

(A)

(B)

(C)

(D)

3、如图,正方形网格中的△ABC ,若小方格边长为1,则△ABC 是 ( )

A.直角三角形

B.锐角三角形

C.钝角三角形

D.以上答案都不对

四、综合应用

1、如图,长方体的长为15 cm ,宽为10 cm ,高为20 cm ,点B 离点C 5 cm ,一只蚂蚁如果要沿着长方体的表面从点A 爬到点B ,需要爬行的最短距离是多少?

2、如图,四边形ABCD 中,AB =BC =2, CD =3,DA =1, 且∠B =90°,求∠DAB 的度数.

B

A C

15

5A

B

C

课后作业

1、求下列阴影部分的面积:

(1)阴影部分是正方形;(2)阴影部分是长方形;(3)阴影部分是半圆.

2、能够成为直角三角形三条边长的正整数,称为勾股数.请你写出5组勾股数.

3、有一个直角三角形两边长分别为4和5,则第三边长的平方为________.

4、一透明的圆柱状玻璃杯,测得其内部底面半径为3cm, 高为8cm, 现将一根长12cm的吸管斜放于杯中, 若不考虑吸管的粗细, 则吸管露出杯口外的长度最短为___cm.

5、现有两根木棒的长度分别为40cm和50cm, 若要钉成一个直角三角形框架,那么所需的另一根木棒的长为_____

A.30cm B.40cm C.50cm D.以上都不对

6、如果三条线段首尾顺次连接组成直角三角形,那么这三条线段长的比不可能是_____.

A.1:2:3 B.3:4:5 C.8:15:17 D. 5:3:4

7、在△ABC中,AB=15,AC=13,高AD=12,则三角形的周长是()

A.42

B.32

C.42或32

D.37或33.

8、已知一直角三角形的木版,三边的平方和为1800cm2,则斜边长为().

A. 80cm

B. 30cm

C. 90cm

D.120cm.

9、如图,△ABC中,∠B=90°,两直角边AB=7,BC=24,三角形内有一点P到各边的距离相等,则这个距离为()

A.1 B.3 C.4 D.5

10、如图所示,有一块直角三角形纸片,两直角边AB=6,BC=8,将三角形ABC折叠,使AB 落在斜边AC上,折痕为AD,则BD的长为()

A.3 B.4 C.5 D.6

11、如图,一圆柱高8cm,底面半径2cm,一只蚂蚁从点A爬到点B处吃食,要爬行最短路程(∏取3)是 ( )

A.20cm;

B.10cm;

C.14cm;

D.无法确定.

12、如图,每个小方格都是边长为1的正方形,求图中格点四边形ABCD的面积。

13、如图折叠长方形ABCD的一边AD, 使点D落在BC边上的点F, 其中AB=8cm, BC=10cm,则EF的长为_______.

14、如图,从电线杆离地面6 m处向地面拉一条长10 m的缆绳,这条缆绳在地面的固定点距离电线杆底部有多远?

15、已知:如图,四边形ABCD中,∠B=0

90,AB=3,BC=4,CD=12,AD=13,求四边形ABCD的面积

A

B

F C

E

D

A

B

《勾股定理》教学案例 《勾股定理》教学案例 教学目标:灵活运用勾股定理及其逆定理解决问题。 教学重点:勾股定理及其逆定理的灵活运用。 教学难点:勾股定理及其逆定理在实际生活中的运用。 教学过程: 教师出示大家易错的解答题第4题:一个长方体木块,长30厘米、宽24厘米、高18厘米,一只蚂蚁在木块表面从A点爬到B点,求这只蚂蚁爬行的最短路线。 同学们在小组内交流,得出如下方案: (1)前、右两面展开,沿展开面的对角线爬行; (2)前、上两面展开,沿展开面的对角线爬行; (3)左、上两面展开,沿展开面的对角线爬行。 这三种方案通过计算对比得出,将前、右两面展开,小蚂蚁走展开面的对角线路线最短。 教师根据自己的教学经验及时进行变式训练:一个圆柱体,底面直径6厘米,高5厘米,蚂蚁沿外表面爬行,从左下角A点爬到相对的右上角B点,求蚂蚁爬行的最短路线。 经同学们思考得到解题方法:将圆柱体的侧面展开得到一个长方形,将此长方形纵切平分,沿平分后矩形的对角线

走路线最短。 为强化学生掌握解题方法王老师又给学生出了这样一道变式题:一个圆柱体,底面直径4厘米,高8厘米,蚂蚁沿外表面从圆柱体左下角A点爬到相对的右上角B点,求蚂蚁爬行的最短路线。 同学们根据刚才的方法很快地求出了答案。 … … 教学探究: 王老师在出这道变式题时,我在想:蚂蚁若从A点沿着侧面的高线和上底面的直径爬到B点,这样走路线是否最短呢?以变式二为例我将两种方法对比计算,得出还是上述方法正确。 但这一想法促使我继续思考,假如圆柱体的地面直径和高变了,结果又怎样呢?我自己设计了一道变式题:一个圆柱体,底面直径5厘米,高2厘米,蚂蚁从圆柱体左下脚A 点爬到相对的右上B点,求蚂蚁爬行的最短路线。通过计算比较得到,蚂蚁蚂蚁沿着侧面的高线和上底面的直径爬,这样走路线是否最短。 引发我深层次地思考探究:在不同的情况下到底选用哪种方法? 课后,为探究这一问题,我编了三道变式题: (1)一个圆柱体,底面直径2厘米,高5厘米,蚂蚁

第一章勾股定理 1.探索勾股定理(一) 一、教材分析 (一)教材的地位和作用 这节课是九年制义务教育课程标准实验教科书,北师大版八年级第一章第一节《探索勾股定理》第一课时。在本节课以前,学生学习了(三角形、正方形、梯形)一些图形的面积公式,还学习了三角形全等的判定和性质、直角三角形的有关性质以及整式运算中的完全平方公式(a+b)2=a2+2ab+b2。学生在这些原有的认知水平基础上,探索直角三角形的又一条重要性质——勾股定理。我国是最早了解勾股定理的国家之一,这一定理揭示了直角三角形三边之间的数量关系,为以后学习《解直角三角形》和《二次根式》奠定基础,在有关的物理计算中也离不开《勾股定理》,它在生活中的用途很大。 (二)、学生起点分析 八年级学生已经具备一定的观察、归纳、探索和推理的能力.且他们勤于思考、乐于探究。(根据以上教材地位和学生情况,再结合《课程标准》的要求,我制定如下教学目标) 三、教学目标分析 (二)、教学目标 1、知识与技能目标 用数格子的办法体验勾股定理的探索过程并理解勾股定理反映的直角三角形的三边之间的数量关系,会初步运用勾股定理进行简单

的计算和实际运用 2、过程与方法目标 在探索勾股定理的过程中,让学生经历“观察——猜想——归纳——验证”的数学过程,并体会数形结合和从特殊到一般的数学思想方法。 3、情感态度与价值观目标 (1)在探索勾股定理的过程中,培养学生的合作交流意识和探索精神,增进学习数学的信心,感受数学之美。 (2)利用远程教育资源介绍中国古代勾股方面的成就,体现数学的文化价值。 (三)、教学重点及难点(根据《课程标准》的要求,以及为学生在今后解决有关几何问题。因此,本节课的教学重点和难点是)【教学重点】勾股定理及勾股定理的证明与简单运用 【教学难点】用拼图求面积的方法证明勾股定理 【难点成因】在小学,他们已学习了一些几何图形面积的计算方法(包括割补法)但运用面积法和割补思想解决问题的意识和能力还远远不够,因此形成了难点。 【教具】教师准备:课件直角三角形 学生准备:四个全等的直角三角形 二、教学方法及教学手段的选择 针对八年级学生的认知结构和心理特征,本节课我选择的方法是:引导探索、讨论发现法(其意图是由浅到深,由特殊到一般的

勾股定理课后反思 篇一:《勾股定理》教学反思 时光稍纵即逝,转眼间一个新的学期又要结束了,回顾已逝的教学时光,可谓百味俱全,其间有一节课我上得最投入、最值得回忆与反思。记得那是期末的展示汇报课,(主任说可能会有校外的教师来听课。)我当时很有压力,晚上也难以入睡.我选的是《勾股定理》一课。为了上好这节课,我反复研究了去洋思学习的一些记录,努力用新理念新手段来打造我的这节课。当我满怀信心地上完这节课时,我心情愉悦,因为我教态自然得体,与学生合作默契,基本上获得了教学的成功。1、从生活出发的教学让学生感受到学习的快乐在勾股定理这节课中,一开始引入情景:平平湖水清可鉴,荷花半尺出水面。忽来一阵狂风急,吹倒荷花水中偃。湖面之上不复见,入秋渔翁始发现。花离根二尺远,试问水深尺若干。知识回味:复习勾股定理及它的公式变形,然后是几组简单的计算。2、走进生活:以装修房子为主线,设计木板能否通过门框,梯子底端滑出多少,求蚂蚁爬的最短距离,这些都是勾股定理应用的典型例题。3、名题欣赏:首尾呼应,用代数方法解决几何问题。印度数学家婆什迦罗(1141-1225年)提出的荷花问题比我国的引葭赴岸问题晚了一千多年。引葭赴岸问题,是我国数学经典著作《九章算术》中的一道名题。《九章算术》约成书于公元一世纪。该书的第九章,即勾股章,详细讨论了用勾股定理解决应用问题的方法。这一章的第6题,就是引葭赴岸问题,题目是:今有池一丈,葭生其中央,出水一尺。引葭赴岸,适与岸齐。问水深、葭长各几何?荷花问题的解法与引葭赴岸问题一样。它的出现却足以证明,举世公认的古典数学名著《九章算术》传入了印度。《九章算术》中的勾股定理应用方面的内容,涉及范围之广,解法之精巧,都是在世界上遥遥领先的,为推动世界数学的发展作出了贡献。鼓励学生可以自己利用课余时间查阅相关资料,丰富知识。4、在教学应用勾股定理时,老是运用公式计算,学生感觉比较厌倦,为了吸引学生注意力,活跃课堂气氛,拓宽学生思路,运用多媒体出示了一道智慧爷爷出的思考题:即折竹抵地问题。并且将问题用动画的形式展现出来,不仅将问题形象化,又提高了学生的学习兴趣。同时将实际的问题转化为数学问题的过程用直观的图形表示,在降

勾股定理优秀教案 【篇一:探索勾股定理优秀教案】 —1— —2— —3— 1.1探索勾股定理 1.小明用火柴棒摆直角三角形,已知他摆两条直角边分别用了6根和8根火柴棒,他摆完这个直角 三角形共用火柴棒()根 a.20 b. 14 c. 24 d. 30 2.在rt△abc中,斜边ab=1,则 ab2+bc2+ac2=() a.2 b. 4 c. 6d. 8 3.如图,阴影部分是一个正方形,则此正方 形的面积为() a.8 b. 64 c. 16 d. 32 4.直角三角形的两条直角边的比为3:4,斜边长25cm,则斜边上 的高为() a.10cm b. 12cm c. 15cmd. 20cm 15 第3题 —4— 【篇二:勾股定理教学设计与反思】 教学设计 【篇三:《勾股定理》教学设计】 《勾股定理》教学设计 创新整合点 本节课采用探究发现式教学,由浅入深,由特殊到一般地提出问题,鼓励学生采用观察分析、自主探索、合作交流的学习方法,让学生 经历数学知识的形成与应用过程。教材分析 这节课是苏科版《义务教育课程标准实验教科书》八年级(下)教 材《勾股定理》第一节的内容。勾股定理的内容是全章内容的重点、难点,它的地位作用体现在以下三个方面: 1、勾股定理是学习锐角三角函数与解直角三角形的基础,学生只有正确掌握了勾股定理的内容,才能熟练地运用它去解决生活中的测 量问题。

2、本章“勾股定理”的内容在本册书中占有十分重要的地位,它是学习斜三角形、三角函数的基础,在知识结构上它起到了承上启下的 作用,为学生的终生学习奠定良好的基础。 3、解直角三角形内容在航空、航海、工程建筑、机械制造、工农业生产等各个方面都有着广泛的应用,并与生活息息相关。 学情分析 学生对几何图形的观察,几何图形的分析能力已初步形成。部分学 生解题思维能力比较高,能够正确归纳所学知识,通过学习小组讨 论交流,能够形成解决问题的思路。现在的学生已经厌倦教师单独 的说教方式,希望教师设计便于他们进行观察的几何环境,给他们 自己探索、发表自己见解和展示自己才华的机会;更希望教师满足 他们的创造愿望。教学目标 知识与技能目标:能说出勾股定理,并能应用其进行简单的计算和实 际运用. 过程与方法目标:经历探索勾股定理的过程,发展合情推理的能力,体会数形结合和由特殊到一般的数学思想. 情感态度与价值观目标:通过对勾股定理历史的了解和实例应用, 体会勾股定理的文化价值;通过获得成功的经验和克服困难的经历,增进数学学习的信心. 教学过程: (一)创设情境,提出问题。 情境:数学来源于生活,生活离不开数学。在生活中有许多美丽的 图案是由几何图形构成的,下面我们一起来欣赏一颗由几何图形构 成的美丽的大树。 问:请观察这棵树,它是由哪些几何图形构成的? 问:如果这里不是一个一般直角三角形,而是一个等腰直角三角形,你能想象出此时大树的形状吗?(学生猜想,教师出示图片) 问:这颗大树中有很多大大小小的形状相同的组合,你能把它找出 来吗? 这四个图形之间有着怎样的联系呢?哪个图形起决定作用? 引入课题:三个正方形是以直角三角形的三条边为边长作出来的,这三个正方形之间有什么关系呢?直角三角形的三边之间有着怎样 的关系呢?这棵美丽的大树是根据什么设计出来的呢?今天我们就 一起来探讨这个问题。

《勾股定理》教学案例 鱼窝头中学初三级何辉琼 一、教材分析 (一)教材的地位与作用 勾股定理是数学中几个重要定理之一,它揭示的是直角三角形中三边的数量关系。 它在数学的发展中起着重要的作用,在现实世界中也有着广泛的应用。学生通过对勾股定理的学习,可以在原有的基础上对直角三角形有进一步的认识和理解。 (二)教学目标 基于以上分析和数学课程标准的要求,制定了本节课的教学目标。 知识与技能: 1、了解勾股定理的文化背景,体验勾股定理的探索过程,了解利用拼图验证勾股定理的方法。 2、了解勾股定理的内容。 3、能利用已知两边求直角三角形另一边的长。 数学思考: 在勾股定理的探索过程中,培养合情推理能力,体会数形结合和从特殊到一般的思想。 解决问题: 1、通过拼图活动,体验数学思维的严谨性,发展形象思维。 2、在探索活动中,学会与人合作,并能与他人交流思维的过程和探索的结果。 情感与态度: 1、通过对勾股定理历史的了解,对比介绍我国古代和西方数学家关于勾股定理的 研究,激发学生热爱祖国悠久文化的情感,激励学生奋发学习。 2、在探索勾股定理的过程中,体验获得结论的快乐,锻炼克服困难的勇气,培养 合作意识和探索精神。 (三)教学重、难点 重点:探索和证明勾股定理 难点:用拼图方法证明勾股定理 二、学情分析 学生对几何图形的观察,几何图形的分析能力已初步形成。部分学生解题思维能力比较高,能够正确归纳所学知识,通过学习小组讨论交流,能够形成解决问题的思路。现在

的学生已经厌倦教师单独的说教方式,希望教师设计便于他们进行观察的几何环境,给他们自己探索、发表自己见解和展示自己才华的机会;更希望教师满足他们的创造愿望。 三、教学策略 本节课采用探究发现式教学,由浅入深,由特殊到一般地提出问题,鼓励学生采用观察分析、自主探索、合作交流的学习方法,让学生经历数学知识的形成与应用过程。 四、教学程序 地面图18.1-1

教学设计 名称勾股定理 执教者广平县南阳堡中学贾少敏课时1 基本信息 所属教材目录八年级数学第十七章第三节第一课时 教材分析这节课是九年制义务教育教科书(冀教版)八年级第十七章“特殊三角形”第三节第一课时的内容:勾股定理。它是直角三角形的一条非常重要的性质,是几何中最重要的定理之一,它揭示了一个直角三角形三条边之间的数量关系,它是解决直角三角形相关问题的主要依据之一。勾股定理的发现、验证和应用蕴含着丰富的文化价值,它在理论上占重要地位,学好本节至关重要。 学情分析学生此前学习了三角形的有关知识,初步认识了等腰三角形,等边三角形,直角三角形的概念,又学习了它们的性质,在此基础上学习勾股定理,可以加深学生对图形的认识,提高学生对数形结合的应用和理解。 知识与能力目 标 经历勾股定理的探索过程,发展合情推理能力, 体会数形结合思想。 过程与方法目 标 1.经历“测量-猜想-归纳-验证”等一系列过程, 体会数学定理发现的过程 2.体会数形结合和从特殊到一般及化归的思想 方法。 教学目标 情感态度与价值观目标1.感受数学文化,激发学习热情. 2.在探究活动中,让学生获得参加数学活动成功的经验。 重点勾股定理的证明与运用 教学重难点 难点用面积法等方法证明勾股定理 教学策略与设计说明 整节课以“问题情境——分析探究——得出猜想——实践验证——总结升华”为主线,使学生亲身体验勾股定理的探索和验证过程. 在本节学习中教师要有组织、有目的、有针对性的引导学生并加入到学习活动中,鼓励学生采用自主探索,合作交流的研讨式学习方式,培养学生“动手”、“动脑”、“动口”的习惯与能

4.在Rt△ABC中,∠C=90°,a:c=3:5,b=8, 则a= c= . 课堂小结2分钟1.通过今天的探究学习,你的收获? 小组成员从内容、数学思想方法、获取知识的途径进行小结,后由“发言人”汇报,小组间要互相比一比,看看哪一个小组表现最佳。运用“勾股定理”应注意什么问题? 布置作业1分钟课本第152页习题A组第1题(全体做),第2题(1-15号做)。 板书设计17.3.1勾股定理 一、测量观察图形 二、猜想探索勾股定理 在直角三角形中,两条直角边的平方和等于斜边的平方。 三、证明并验证勾股定理 如果直角三角形两直角边分别为a,b,斜边为a,那么a2+b2=c2. 教学反思勾股定理在数学发展中起过重 要的作用,在现实世界中也有着广 泛的应用。同时,勾股定理的发现、 验证和应用蕴涵着丰富的文化价 值。因此,勾股定理是初中几何教 学中的重要内容。 我对本节课的教学过程是这样设 计的: 1、创设情境,激发兴趣 通过欣赏1955年希腊发行的 邮票,激发学生学习兴趣,引入课 题。 2、设计5个活动环节证明并验 证定理。 先让学生利用学具自己剪拼图 形,后利用图形面积关系进行证明。 不论拼图还是证明难度都比较大,

勾股定理的应用的教学反思 勾股定理的应用的教学反思 本节课是人教版数学八年级下册第十七章第一节第二课时的内容,是学生在学习了三角形的有关知识,了解了直角三角形的概念,掌握了直角三角形的性质和一个三角形是直角三角形的条件的基础上学习勾股定理,加深对勾股定理的理解,提高学生对数形结合的应用与理解。本节第一课时安排了对勾股定理的观察、计算、猜想、证明及简单应用的过程;第二课时是通过例题分析与讲解,让学生感受勾股定理在实际生活中的应用,通过从实际问题中抽象出直角三角形这一模型,强化转化思想,培养学生解决问题的意识和应用能力。 针对本班学生的特点,学生知识水平、学习能力的差距,本节课安排了如下几个环节: 一、复习引入 对上节课勾股定理内容进行回顾,强调易错点。由于学生的注意力集中时间较短,学生知识水平低,引入内容简短明了,花费时间短。 二、例题讲解,巩固练习,总结数学思想方法 活动一:用对媒体展示搬运工搬木板的问题,让学生以小组交流合作,如何将木板运进门内?需要知道们的宽、高,还是其他的条件?学生展示交流结果,之后教师引导学生书写板书。整个活动以学生为主体,教师及时的引导和强调。 活动二:解决例二梯子滑落的问题。学生自主讨论解决问题,书写过程,之后投影学生书写过程,教师与学生一起合作修改解题过程。 活动三:学生讨论总结如何将实际生活中的问题转化为数学问题,然后利用勾股定理解决问题。利用勾股定理的前提是什么?如何作辅助线构造这一前提条件?在数学活动中发展了学生的探究意识和合作交流的习惯;体会勾股定理的应用价值,让学生体会到数学来源于生活,又应用到生活中去,在学习的过程中体会获得成功的喜悦,提高了学生学习数学的兴趣和信心。 二、巩固练习,熟练新知 通过测量旗杆活动,发展学生的探究意识,培养学生动手操作的能力,增加学生应用数学知识解决实际问题的经验和感受。 在教学设计的实施中,也存在着一些问题:

教学设计(《勾股定理》为主题) 班级:2015级3班学号:2015060336 姓名:吴玲性别:女 序言:勾股定理是几何中几个重要定理之一,揭示了直角三角形三边之间的数量关系,是对直角三角形性质的进一步学习和深入,它可以解决许多直角三角形中的计算问题,在实际生活中用途很大。它不仅在数学领域而且在其他自然科学领域中也被广泛地应用,而说明数学是一门基础学科,是人们生活的基本工具。 勾股定理知识是我国数学领域的璀璨明珠,代表着历代人民智慧和探索精神的结晶。通过学生亲身再次重温它的得来的过程从中感触我国数学知识源远流长和数学价值的伟大从中得到良好的思想的熏陶。

教学活动1 活动一:故事场景→发现新知 毕达哥拉斯是古希腊著名的数学家。相传在2500年以前,他在朋友家做客时,发现朋友家用地砖铺成的地面反映了直角三角 形的三边之间的某种数量关系。 地面 同学们,请你也来观察下图中的地面,看看能发现些什么? 提问:1)上图中的等腰直角三角形有什么特点? 2)等腰直角三角形是特殊的直角三角形,一般的的直 角三角形是否也满足这种特点? 引导学生分析情景、提出问题: 你是怎样观察这个砖铺的现场的? (从基本砖铺材料、图形单元、位置形态进行观察:铺设材料是 正方形砖块,其中丰富的图案都是由等腰Rt△色块作为基本单元 构成。) A B 由于对角线的作用,通过进一步的观察或者手工拼图可以发现用等腰直角三角形拼正方形的基本方法(充分展示出了等腰直 角三角形与正方形的结构关系)。

3)在课堂上开展分组活动,让学生亲手操作:对正方形进行 剪切、拼贴然后再将它们关联(由正方形的边长关系到等腰直角 三角形)起来从而实现真正意义上的发现----合围(以等腰直角三 角形的三边为边) 教学活动2 活动二、深入探究→网络信息 等腰Rt△有上述性质其它的Rt△是否也具有这个性质呢? 网格 提问: (1)你是如何计算那个建立在Rt△斜边上的正方形面积的? 怎样探索“其它”的Rt△的三边关系呢? 目标体验:有区别的看待直角三角形(从地板上的等腰直角三角 形出发,构建“其它”直角三角形并且在它的三边建立正方形以 突出便利于探究性学习的网格图形)。 (2)要求学生画一个两直角边分别为2,3的直角三角形,并以它的三边为边长(根据定义法辅用以直尺)建立正方形。 (3)计算各正方形面积并验证这个Rt△的三边存在的关 系。

勾股定理复习学案 学习目标: 1、明确勾股定理及其逆定理的内容。 2、能利用勾股定理解决实际问题 学习过程: 一?知识回顾:通过本章的学习你都学到了 二?学以致用:知识点一、已知两边求第三边 在直角三角形中,若两直角边的长分别为 1cm , 2cm ,则斜边长为 已知直角三角形的两边长为 3、2,则另一条边长是 _____________________________________ 5.如图,铁路上 A , B 两点相距25km , C , D 为两村庄,DA 丄AB 于A , 已知DA=15km , CB=10km ,现在要在铁路 AB 上建一个土特产品收购站 两村到E 站的距离相等,则 E 站应建在离A 站多少km 处? 6.如图,某学校(A 点)与公路(直线 L )的距离为300米, 又与公 路车站(D 点)的距离为500米,现要在公路上建一个小商店( 校A 及车站D 的距离相等,求商店与车站之间的距离. 知识点三、判别一个三角形是否是直角三角形 7、 分别以下列四组数为一个三角形的边长: (1) 3、4、5( 2) 5、12、13 (3) 8、15、 17 (4) 4、5、6,其中能够成直角三角形的有 ------- 8、 若三角形的三别是 a 2+b 2,2ab,a 2-b 2(a>b>0),则这个三角形是 -------- . 9、 如图,在我国沿海有一艘不明国际的轮船进入我国海域,我海军甲、乙两艘巡逻艇立 即从相距13海里的A 、B 两个基地前去拦截,六分钟后同时到达 C 地将其拦截。已知甲 巡逻艇每小时航行 120海里,乙巡逻艇每小时航行 50海里,航向为北偏西 40°.那么甲巡 逻艇的航向是怎样的? 1. 2. 3. 在数轴上作出表示 的点. 已知,如图在 △ ABC 中,AB=BC=CA=2cm , AD 是边BC 上的高.求 4. ABC 的面积. ①AD 的长; 知识点二、禾U 用列方程求线段的长 CB 丄AB 于B , E ,使得C , D C 点),使之与该

14.1 勾股定理第1课时直角三角形三边的关系 社旗县二初中丁云锋 2012年10月

14.1勾股定理直角三角形三边的关系 教学目标: 知识与技能:掌握勾股定理及其简单应用,理解定理的一般探究方法 过程与方法:探索勾股定理的活动,让同学们经历观察、归纳、猜想和验证的数学发现过程,发展数形结合的数学思想。 情感、态度与价值观:发展学生的探究意识和合作交流的良好学习习惯,激发热爱祖国的思想感情,培养他们的民族自豪感。 教学重点、难点: 重点:掌握勾股定理及其简单应用 难点:用测量和拼图法说明勾股定理 教学过程: (一)创设情境,导入新课 导语:同学们,中华民族有五千年悠久的历史,我们创造了灿烂的文化。在数学方面,有大家熟悉的祖冲之对圆周率的贡献,以及刚刚接触过的杨辉三角等。在平面几何方面,我们国家也有突出的成就,大家想不想了解呢?(板书课题——14.1 勾股定理直角三角形三边的关系) (二)提出问题,引入探究 某楼房三楼失火,消防队员赶来灭火,了解到每层楼房

高3米,消防队员搬来一架6.5米长的梯子,要求梯子的底部离墙脚2.5米,请问消防队员能否顺利进入三楼灭火? 学生猜想。那么怎样用数学的方法解决这个问题呢?学完本节课大家就能解决了。 活动一:探究等腰直角三角形三边之间的关系 出示课件图一,让学生完成表格,最后得出结论:等腰直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方 猜想:一般的直角三角形的三边有这样的关系吗? 活动二:探究一般的直角三角形三边的关系 出示课件图二和图三,让学生小组合作完成表格,强调用分割法或拼图法求最大的,即以斜边为边的正方形的面积。 在学生充分探究的基础上得出结论:勾股定理直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方。 几何语言:∵在Rt△ABC中,∠C=90°(已知) ∴a2+b2=c2(勾股定理) 做一做:在课本后边的网格中画一个直角三角形,使它的两条直角边分别为3cm和4cm,测量出斜边的长度,计算一下两条直角边的平方和以及斜边的平方,看看是否相等。 进一步验证勾股定理的正确性。 那么,如果改为∠B=90°,用几何语言该怎样描述呢? 向学生介绍勾股史话,特别是课本47页,我国古代数

勾股定理教学设计 富裕县逸夫学校任晓娟 【教学目标】 一、知识目标 1.了解勾股定理的历史背景,体会勾股定理的探索过程. 2.掌握直角三角形中的三边关系和三角之间的关系。 二、数学思考 在勾股定理的探索过程中,发现合理推理能力.体会数形结合的思想. 三、解决问题 1.通过探究勾股定理(正方形方格中)的过程,体验数学思维的严谨性。 2.在探究活动中,学会与人合作并能与他人交流思维的过程和探究的结果。 四、情感态度目标 1.学生通过适当训练,养成数学说理的习惯,培养学生参与的积极性,逐 步体验数学说理的重要性。 2.在探究活动中,体验解决问题方法的多样性,培养学生的合作交流意识 和探究精神。 【重点难点】 重点:探索和证明勾股定理。 难点:应用勾股定理时斜边的平方等于两直角边的平方和。 【设计思路】 本课时教学强调让学生经历数学知识的形成与应用过程,鼓励学生探究与合作交流,以学生自主探索为主,并强调同桌之间的合作与交流,强化应用意识,培养学生多方面的能力。 让学生通过动手、动脑、动口自主探索,感受到“无出不在的数学”与数学的美,以提高学习兴趣,进一步体会数学的地位与作用。 【教学流程安排】 活动一:了解历史,探索勾股定理 活动二:拼图验证并证明勾股定理 活动三:例题讲解,巩固练习

活动四:反思小结,布置作业 活动内容及目的:①通过多勾股定理的发现,(国外、国内)了解历史,激发学生对勾股定理的探索兴趣。②观察、分析方格图,得到指教三角形的性质——勾股定理,发展学生分析问题的能力。③通过拼图验证勾股定理,体会数学的严谨性,培养学生的数形结合思想,激发探究精神,回顾、反思、交流。布置作业,巩固、发展提高。 【教学过程设计】 【活动一】 (一)问题与情景 1、你听说过“勾股定理”吗? (1)勾股定理古希腊数学家毕达哥拉斯发现的, 西方国家称勾股定理为“毕达哥拉斯”定理 (2)我国著名的《算经十书》最早的一部《周髀算经》。书中记载有“勾广三, 股修四,径隅五。”这作为勾股定理特例的出现。 2、毕答哥拉斯是古希腊著名的数学家。相传在2500年以前,他在朋友家做客时,发现朋友家用的地砖铺成的地面反映了直角三角形的某写特性。 (1)现在请你一观察一下,你能发现什么? (2)一般直角三角形是否也有这样的特点吗? (二)师生行为 教师讲故事(勾股定理的发现)、展示图片,参与小组活动,指导、倾听学生交流。针对不同认识水平的学生,引导其用不同的方法得出大正方形的面积等于两个小正方形的面积之和。 学生听故事发表见解,分组交流、在独立思考的基础上以小组为单位,采用分割、拼接、数格子的个数等等方法。阐述自己发现的结论。 (三)设计意图 ①通过讲故事,让学生了解历史,培育学生爱国主义情操,激发学习的积极性。 ②渗透从特殊到一般的数学思想,为学生提供参与数学活动的时间与空间, 发挥学生的主体作用;培养学生的类比迁移能力及探索问题的能力,使学生在相 图 A B C A B C B C A

1.1.1探索勾股定理 一、教学目标叙写 1.学生通过预习教材1页,完成“引入”经历探索勾股定理. 2.学生通过合作探究“做一做”,验证猜想勾股定理,从而得出结论,进一步发展空间观念和推理能力. 3.学生通过交流知识点、易错点和思想方法,培养学生归纳能力和有条理的表达能力. 4.学生通过完成“五、当堂评价”,运用勾股定理进行简单的推理和计算.二、教学重难点 1.重点:勾股定理及其应用. 2.难点:勾股定理的探索过程. 三、教学过程 (一)、情景引入 1.02年世界数学家大会在我国北京召开,投影显示本届世 界数学家大会的会标:标中央的图案是一个与“勾股定理”有关 的图形,数学家曾建议用“勾股定理”的图来作为与“外星人”联系 的信号.今天我们就来一同探索勾股定理.(板书课题) 2. 俄罗斯的伟大作家托尔斯泰在作品《一个人需要很多的土地 吗?》中写出一个故事: 有一个叫巴河姆的人到草原上去购买土地。卖地的人提出了一个非常奇怪的地价:“每天1000卢布。”意思是:谁出1000卢布,那么他从日出到日落走过的路所围成的土地都归他;不过,如果日落之前买地的人回不到原来的出发点,那么他就一点土地也得不到。 巴河姆觉得条件对自己有利,于是付了1000卢布。第二天太阳刚刚从地平线升起,就连忙在草原上大步走去。他走了足足10俄了里才左拐弯,接着又走了许久,才再向左拐弯, 这样又走了2俄里,这时他发现天色已经不早,而自己离出发点还足足有17俄里,于是只 得改变方向,拼命朝出发点跑去,总算在日落之前赶回了出发点。可是,他还未站稳,两脚 一软,就倒地口吐鲜血而死。 你能算出巴河姆这一天共走了多少路?走过的路所围成的土地面积有多大吗?(二)、自主探究 探究一:在纸上画若干个直角三角形,分别测量它们的三条边,看看三条边之间的平方具有什么关系?与同伴进行交流。 探究二: (1)如图1-2:等腰直角三角形三边的平方分别是多少?它们满足上面所猜想的 A的面积(单位面积) B的面积 (单位面积) C的面积 (单位面积)

教学案例13 勾股定理(第一课时) 一、教材分析 (一)教材的地位和作用 “勾股定理”是人教版《数学》八年级下册第十八章第一节内容,分三课时完成。本节说课为第一课时,主要讲解勾股定理的探索证明以及简单应用。 勾股定理是几何中几个重要的定理之一,它揭示了直角三角形三边之间的一种美妙的数量关系,将数与形密切联系起来,既是直角三角形性质的拓展,也是后续学习“解直角三角形”的基础,因此这节课在知识体系中有着承上启下的作用。 本课时内容有学习勾股定理的发现、证明及简单应用。勾股定理的发现主要让学生亲自动手,在实践中观察、分析、发现、猜想得出直角三角形三边之间的数量关系,再对a2+b2=c2的直角三角三边之间的数量关系,再对a2、b2、c2的结构特点与几何中正方形的面积公式产生联想,确定以面积来证明猜想的基本思想。 (二)学情分析 (1)学生的认知基础:八年级学生已具备一定的分析与归纳能力,初步掌握了探索图形性质的基本方法,但是学生对用割补法和面积法证明几何命题还存在障碍,不能快速有效地将数与形有机结合起来。 (2)学生年龄心理特点:八年级的学生在心理与生理方面已经较为成熟,对待事物的看法有一定的个性见解,探究欲强。 二、教学任务 (一)教学目标 【知识与技能目标】 理解并掌握勾股定理的内容和证明,能够简单的运用勾股定理。 【过程与方法目标】 在学生经历“观察—猜想—归纳—验证”勾股定理的过程中,发展合情推理能力,体会数形结合和从特殊到一般的数学思想。

【情感态度与价值观目标】 通过对勾股定理历史的了解,感受数学文化,培养学生的民族自豪感,激发学习兴趣,在探究活动中,培养学生的合作交流意识和探索精神。 (二)教学重点、难点 【教学重点】探索发现并验证勾股定理。 【教学难点】用面积法和拼图法证明勾股定理。 三、教法与学法分析 (一)教法分析 好的课堂结构不是那种“填鸭式、膨胀式”的结构,而应该是留有很大余地的可塑性结构,充分调动学生学习的积极性和主动性。贯彻“以学生为主体,教师为主导”的教学原则,培养学生自主学习的能力和创新意识。根据教学内容的特点和学生的实际情况,本节课采用“自主探究”式的教学方法。 (二)学法分析 我国古代《学记》说,教师应做到“道而弗牵,强而弗抑,开而弗达”。意思是:引导学生而不牵着学生走,激励他们而不强加逼迫,启发他们独立思考,而不直接把结论告诉学生。在学习定理时,先设计好观察、实验用的图形。通过自己观察、实践探究出的新知识,进一步亲自动手尝试,对图形割、补、拼、凑,从而达到面积割补法的证明思想,从而让学生得到学习成功的体验。同时,在定理证明的探究过程中,以充满启发性的问题引路,并渗透“数形”结合的思想。 (三)、教学策略 【教法】引导探索法 【学法】自主探索合作交流 【教学手段】多媒体辅助教学 【学具准备】剪刀四个全等直角三角形 正是基于上述的指导,因此设计了以下的教学过程。 四、教学过程

八年级数学下册《勾股定理》教学反思 作者:佚名 摘要:本文结合教学经验,对“勾股定理”教学中的课堂成效进行了教学反思,就如何最大潜力的发挥课堂教学成效进行了讨论。 关键词:教学反思;勾股定理 反思之一:教学观念的转变。 “教师教,学生听,教师问,学生答,教师出题,学生做”的传统教学摸模式,已严重阻碍了现代教育的发展。这种教育模式,不但无法培养学生[此文转于斐斐课件园 https://www.doczj.com/doc/a611564423.html,]的实践能力,而且会造成机械的学习知识,形成懒惰、空洞的学习态度,形成数学的呆子,就像有的大学毕业生都不知道1平方米到底有多大?因此,《新课标》要求老师一定要改变角色,变主角为配角,把主动权交给学生,让学生提出问题,动手操作,小组讨论,合作交流,把学生想到的,想说的想法和认识都让他们尽情地表达,然后教师再进行点评与引导,这样做会有许多意外的收获,而且能充分发挥挖掘每个学生的潜能,久而久之,学生的综合能力就会与日剧增。上这节课前教师可以给学生布置任务:查阅有关勾股定理的资料(可上网查,也可查阅报刊、书籍),提前两三天由几位学生汇总(教师可适当指导)。这样可使学生在上这节课前就对勾股定理历史背景有全面的理解,从而使学生认识到勾股定理的重要性,学习勾股定理是非常必要的,激发学生的学习兴趣,对学生也是一次爱国主义教育,培养民族自豪感,激励他们奋发向上,同时培养学生[此文转于斐斐课件园 https://www.doczj.com/doc/a611564423.html,]的自学能力

及归类总结能力。 反思之二:教学方式的转变。 学生学会了数学知识,却不会解决与之有关的实际问题,造成了知识学习和知识应用的脱节,感受不到数学与生活的联系,这是当今课堂教学存在的普遍问题,对于学生实践能力的培养非常不利的。现在的数学教学到处充斥着过量的、重复的题目训练。我认为真正的教学方式的转变要体现在这两个方面:一是要关注学生学习的过程。首先要关注学生是否积极参加探索勾股定理的活动,关注学生能否在活动中积思考,能够探索出解决问题的方法,能否进行积极的联想(数形结合)以及学生能否有条理的表达活动过程和所获得的结论等;同时要关注学生的拼图过程,鼓励学生结合自己所拼得的正方形验证勾股定理。二是要关注学生学习的知识性及其实际应用。本节课的主要目的是掌握勾股定理,体会数形结合的思想。现在往往是学生知道了勾股定理而不知道在实际生活中如何运用勾股定理,我们在学生了解勾股定理以后可以出一个类似于《九章算术》中的应用题:在平静的湖面上,有一棵水草,它高出水面3分米,一阵风吹来,水草被吹到一边,草尖与水面平齐,已知水草移动的水平距离为6分米,问这里的水深是多少? 教学方式的转变在关注知识的形成同时,更加关注知识的应用,特别是所学知识在生活中的应用,真正起到学有所用而不是枯燥的理论知识。这一点上在新课标中体现的尤为明显。 反思之三:多媒体的重要辅助作用。

课题 1.1探索勾股定理课型新授课授课时间 教学目标知识与技能 用数格子(或割、补、拼等)的办法体验勾股定理的探索过程并理解勾股定理反映的直角三角形的三边之间的数量关系,会初步运用勾股 定理进行简单的计算和实际运用. 过程与方法 让学生经历“观察—猜想—归纳—验证”的数学思想,并体会数形结合和特殊到一般的思想方法. 情感态度与 价值观 通过介绍勾股定理在中国古代的研究,激发学生热爱祖国,热爱祖国悠久文化历史,激励学生发奋学习 重点 了解勾股定理的由来并能用它解决 一些简单问题 难点勾股定理的发现 方法教具 教学过程 教师活动学生活动设计意图第一环节:创设情境,引入新课 2002年世界数学家大会在我国北京召开,投影显示 本届世界数学家大会的会标:会标中央的图案是一个与 “勾股定理”有关的图形,数学家曾建议用“勾股定理” 的图来作为与“外星人”联系的信号.今天我们就来一 同探索勾股定理. 第二环节:探索发现勾股定理 1.探究活动一 内容:投影显示如下地板砖示意图,引导学生从面积角度观察图 形: ★问题:你能发现各图中三个正方形的面积之间有何关系吗? 学生通过观察,归纳发现: 2.探究活动二 内容:由结论1我们自然产生联想:一般的直角三角形是否也具 有该性质呢? (1)观察下面两幅图: (2)填表: A的面积(单位面积) B的面积 (单位面积) C的面积 (单位面积) 独立思考 并回答问 题 填写表格 观察、计 算、探讨、 归纳进一 步发现一 般直角三 角形的性 质 独立完成 用自己的 语言进行 表达 紧扣课题,自 然引入 探究活 动二意在让 学生通过观 察、计算、探 讨、归纳进一 步发现一般 直角三角形 的性质.由于 正方形C的 面积计算是 一个难点,为 此设计了一 个交流环节 议一议意在 让学生在结 论2的基础 上,进一步发 现直角三角 形三边关系, 得到勾股定 理 巩固基本知 识和基本技

课题:18.1勾股定理(第1课时) 一、学习目标 1.了解勾股定理的发现过程,掌握勾股定理的内容,会用面积法证明勾股定理。 2.培养在实际生活中发现问题总结规律的意识和能力。 3.介绍我国古代在勾股定理研究方面所取得的成就,激发学生的爱国热情,促其勤奋学习。 二、重点:勾股定理的内容及证明。 难点:勾股定理的证明。 三、学习准备: 预习课本P22———24页 四、课堂阅读 1. 目前世界上许多科学家正在试图寻找其他星球的“人”,为此向宇宙发出了许多信号,如地 球上人类的语言、音乐、各种图形等。我国数学家华罗庚曾建议,发射一种反映勾股定理的图形,如果宇宙人是“文明人”,那么他们一定会识别这种语言的。这个事实可以说明勾股定理的重大意义。尤其是在两千年前,是非常了不起的成就。 2.让学生画一个直角边为3cm 和4cm 的直角△ABC ,用刻度尺量出AB 的长。 以上这个事实是我国古代3000多年前有一个叫商高的人发现的,他说:“把一根直尺折成直角,两段连结得一直角三角形,勾广三,股修四,弦隅五。”这句话意思是说一个直角三角形较短直角边(勾)的长是3,长的直角边(股)的长是4,那么斜边(弦)的长是5。 再画一个两直角边为5和12的直角△ABC ,用刻度尺量AB 的长。 你是否发现32+42与52的关系,52+122和132的关系,即_______________,那么就有 ________________ 对于任意的直角三角形也有这个性质吗? 五、例习题分析 例1(补充)已知:在△ABC 中,∠C=90°, ∠A 、∠B 、∠C 的对边为a 、b 、c 。 求证:a 2+b 2=c 2。 分析:⑴让学生准备多个三角形模型,最好是有颜色的吹塑纸,让学生拼摆不同的形状,利用面积相等进行证明。 ⑵拼成如图所示,其等量关系为:4S △+S 小正=S 大正 ________________________ ______________ ⑶发挥学生的想象能力拼出不同的图形,进行证明。 ⑷ 勾股定理的证明方法,达300余种。这个古老的精彩的证法,出自我国古代无名数学家之手。激发学生的民族自豪感,和爱国情怀。 例2已知:在△ABC 中,∠C=90°,∠A 、∠B 、∠C 的对边为a 、b 、c 。 求证:a 2+b 2=c 2。 分析:左右两边的正方形边长相等,则两个正方形的面积相等。 A B b b

1.1探索勾股定理(第1课时) (义务教育课程标准北师大版八年级上册第一章第一节) 一、教材内容和内容分析 (一)教学内容 本节课是北师大版教材《数学八年级(上)》第一章勾股定理第一节的内容,主要学习勾股定理的探究、证明及简单应用. (二)教学内容分析 勾股定理的内容是:直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方.它揭示了直角三角形三边之间的数量关系,把有一个角是直角这个形的特征转化成数量关系,搭建起了几何图形和数量关系之间的一座桥梁,体现了数形结合的思想方法. 它也是反映自然界基本规律的一条重要结论,勾股定理启发了人类对数学的深入思考,促成了三角学、解析几何学的建立,对数学进一步的发展拓宽了道路.因此,可以这样说,勾股定理是数学发展的重要根基之一.它不仅被认为是平面几何中最重要的定理之一,也被认为是数学中最重要的定理之一. 教学重点:探究并证明勾股定理 二、教学目标和目标解析 (一)教学目标 1.经历探索,验证勾股定理的过程,初步掌握勾股定理,进一步了解等面积法的应用; 2.通过不同证明方法的探究,进一步发展空间观念和推理能力,体会数形结合的数学思想; 3.借助勾股定理丰富的文化背景,培养学生的人文底蕴和科学精神的核心素养. (二)教学目标解析 达成目标1:学生通过分析以特殊的直角三角形三边为边长的正方形面积之间的关系,归纳并合理地用数学语言表达勾股定理的结论.通过割补法构造图形验证勾股定理,从而理解直角三角形三边的数量关系. 达成目标2:以赵爽弦图和青朱出入图为载体,了解勾股定理各种证明方法之间的内在联系,即实质都是运用等面积法加以证明. 使学生感受多角度分析问题,多种方法解决问题. 同时,在图形的

勾股定理教学反思 我用了4课时讲授了八年级下册数学人教版的第十八章第一节勾股定理,第一课时我主要讲授的是勾股定理的探究和验证,并举例计算相关直角三角形已知两边长求第三边的问题;第二课时我主要讲授了各种类型的相关直角三角形边长或者面积相关问题;第三课时讲授了如何用勾股定理解决生活中的实际问题;第四课时主要讲授了怎样在数轴上找出无理数对应的点。这4个课时我采用的教学方法是:引导—探究—发现法;为学生设计的学习方法是:自主探究与合作交流相结合。 第一课时的课堂教学中,我始终注意了调动学生的积极性.兴趣是最好的老师,所以无论是引入、拼图,还是历史回顾,我都注意去调动学生,让学生满怀激情地投入到活动中.所以,课堂效率较高.勾股定理作为“千古第一定理”,其魅力在于其历史价值和应用价值,所以我注意充分挖掘了其内涵.特别是让学生事先实行调查,再在课堂上实行展示,这极大地调动了学生,既加深了对勾股定理文化的理解,又培养了他们收集、整理资料的水平.勾股定理的验证既是本节课的重点,也是本节课的难点,为了突破这个难点,我设计了拼图活动,并自制精巧的课件让学生从形上感知,再层层设问,从面积(数)入手,师生共同探究突破了本节课的难点. 第二课时我依据“学生是学习的主体”这个理念,在探索勾股定理的整个过程中,本节课始终采用学生自主探索和与同伴合作交流相结合的方式实行主动学习。教师只在学生遇到困难时,实行引导或组织学生通过讨论来突破难点。为了让学生在学习过程中自我发现勾股定理,本节课首先情景创设激发兴趣,再通过几个探究活动引导学生从探究等腰直角三角形这个特殊情形入手,自然过渡到探究一般直角三角形,学生通过观察图形,计算面积,分析数据,发现直角三角形三边的关系,进而得到勾股定理. 第三课时在课堂教学中,始终注重学生的自主探究,由实例引入,激发了学生的学习兴趣,然后通过动手操作、大胆猜想、勇于验证等一系列自主探究、合作交流活动得出定理,并使用定理进一步巩固提升,切实体现了学生是数学学习的主人的新课程理念。对于拼图验证,学生还没有接触过,所以,教学中,教师给予了学生适当的指导与鼓励,教师较好地充当了学生数学学习的组织者、引导者、合作者。另外教会学生思维,培养学生多种水平。课前查资料,培养了学生的自学水平及归类总结水平;课上的探究培养了学生的动手动脑的水平、观察水平、猜想归纳总结的水平、合作交流的水平……但本节课拼图验证的方法以前学生没接触过,稍嫌吃力。所以,在今后的教学中还需要进一步注重学生的实验操作活动,提升其实践水平。 第四课时我另外向学生介绍了勾股定理的证明方法:以赵爽的“弦图”为代表,用几何图形的截、割、拼、补,来证明代数式之间的恒等关系;以欧几里得的证明方法为代表,使用欧氏几何的基本定理实行证明;以刘徽的“青朱出入图”为代表,“无字证明”。 总的来看,学生掌握的情况比较好,都能够达到预期要求,但介于相关勾股定理的类型题很多,不能一一为学生讲解,但我还是建议将北师大版本中的《蚂蚁怎样走最近》的类型题加入本教材。