“认知对比分析”的特点与应用

北京外国语大学文秋芳

提要:本文首次评述了“认知对比分析”的特点以及在外语教学中的应用。全文分为两个部分。第一部分系统比较了“认知对比分析”与传统“对比分析”在5个方面(理论基础、对比内容、对比方法、对比作用和教学方法)的差异。第二部分讨论了认知对比分析在外语教学中应用的可行性。

关键词:对比分析;认知对比分析;外语教学;二语教学

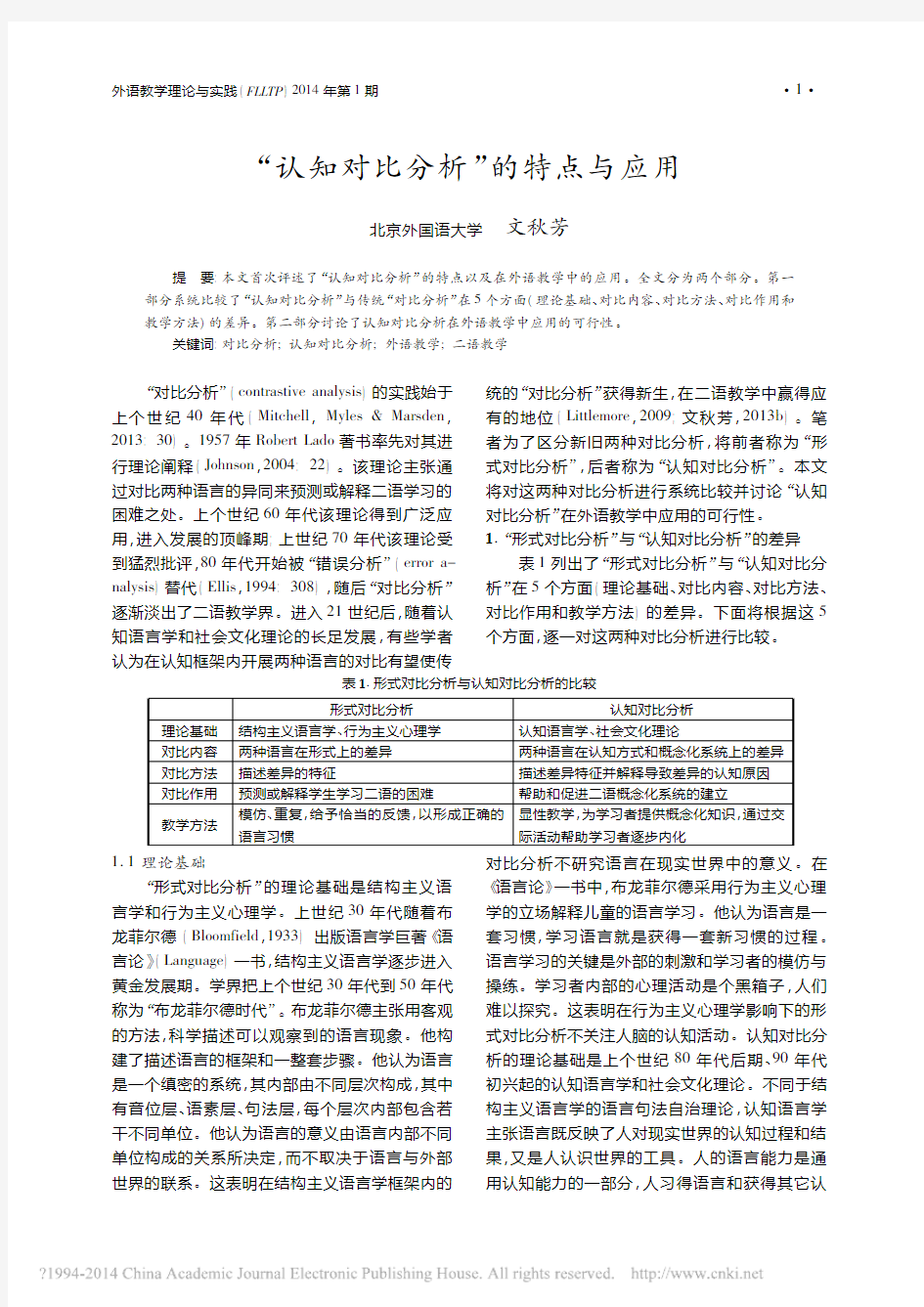

“对比分析”(contrastive analysis)的实践始于上个世纪40年代(Mitchell,Myles&Marsden,2013:30)。1957年Robert Lado著书率先对其进行理论阐释(Johnson,2004:22)。该理论主张通过对比两种语言的异同来预测或解释二语学习的困难之处。上个世纪60年代该理论得到广泛应用,进入发展的顶峰期;上世纪70年代该理论受到猛烈批评,80年代开始被“错误分析”(error a-nalysis)替代(Ellis,1994:308),随后“对比分析”逐渐淡出了二语教学界。进入21世纪后,随着认知语言学和社会文化理论的长足发展,有些学者认为在认知框架内开展两种语言的对比有望使传统的“对比分析”获得新生,在二语教学中赢得应有的地位(Littlemore,2009;文秋芳,2013b)。笔者为了区分新旧两种对比分析,将前者称为“形式对比分析”,后者称为“认知对比分析”。本文将对这两种对比分析进行系统比较并讨论“认知对比分析”在外语教学中应用的可行性。1.“形式对比分析”与“认知对比分析”的差异表1列出了“形式对比分析”与“认知对比分析”在5个方面(理论基础、对比内容、对比方法、对比作用和教学方法)的差异。下面将根据这5个方面,逐一对这两种对比分析进行比较。

表1.形式对比分析与认知对比分析的比较

形式对比分析认知对比分析

理论基础结构主义语言学、行为主义心理学认知语言学、社会文化理论

对比内容两种语言在形式上的差异两种语言在认知方式和概念化系统上的差异对比方法描述差异的特征描述差异特征并解释导致差异的认知原因对比作用预测或解释学生学习二语的困难帮助和促进二语概念化系统的建立

教学方法模仿、重复,给予恰当的反馈,以形成正确的

语言习惯

显性教学,为学习者提供概念化知识,通过交

际活动帮助学习者逐步内化

1.1理论基础

“形式对比分析”的理论基础是结构主义语言学和行为主义心理学。上世纪30年代随着布龙菲尔德(Bloomfield,1933)出版语言学巨著《语言论》(Language)一书,结构主义语言学逐步进入黄金发展期。学界把上个世纪30年代到50年代称为“布龙菲尔德时代”。布龙菲尔德主张用客观的方法,科学描述可以观察到的语言现象。他构建了描述语言的框架和一整套步骤。他认为语言是一个缜密的系统,其内部由不同层次构成,其中有音位层、语素层、句法层,每个层次内部包含若干不同单位。他认为语言的意义由语言内部不同单位构成的关系所决定,而不取决于语言与外部世界的联系。这表明在结构主义语言学框架内的对比分析不研究语言在现实世界中的意义。在《语言论》一书中,布龙菲尔德采用行为主义心理学的立场解释儿童的语言学习。他认为语言是一套习惯,学习语言就是获得一套新习惯的过程。语言学习的关键是外部的刺激和学习者的模仿与操练。学习者内部的心理活动是个黑箱子,人们难以探究。这表明在行为主义心理学影响下的形式对比分析不关注人脑的认知活动。认知对比分析的理论基础是上个世纪80年代后期、90年代初兴起的认知语言学和社会文化理论。不同于结构主义语言学的语言句法自治理论,认知语言学主张语言既反映了人对现实世界的认知过程和结果,又是人认识世界的工具。人的语言能力是通用认知能力的一部分,人习得语言和获得其它认

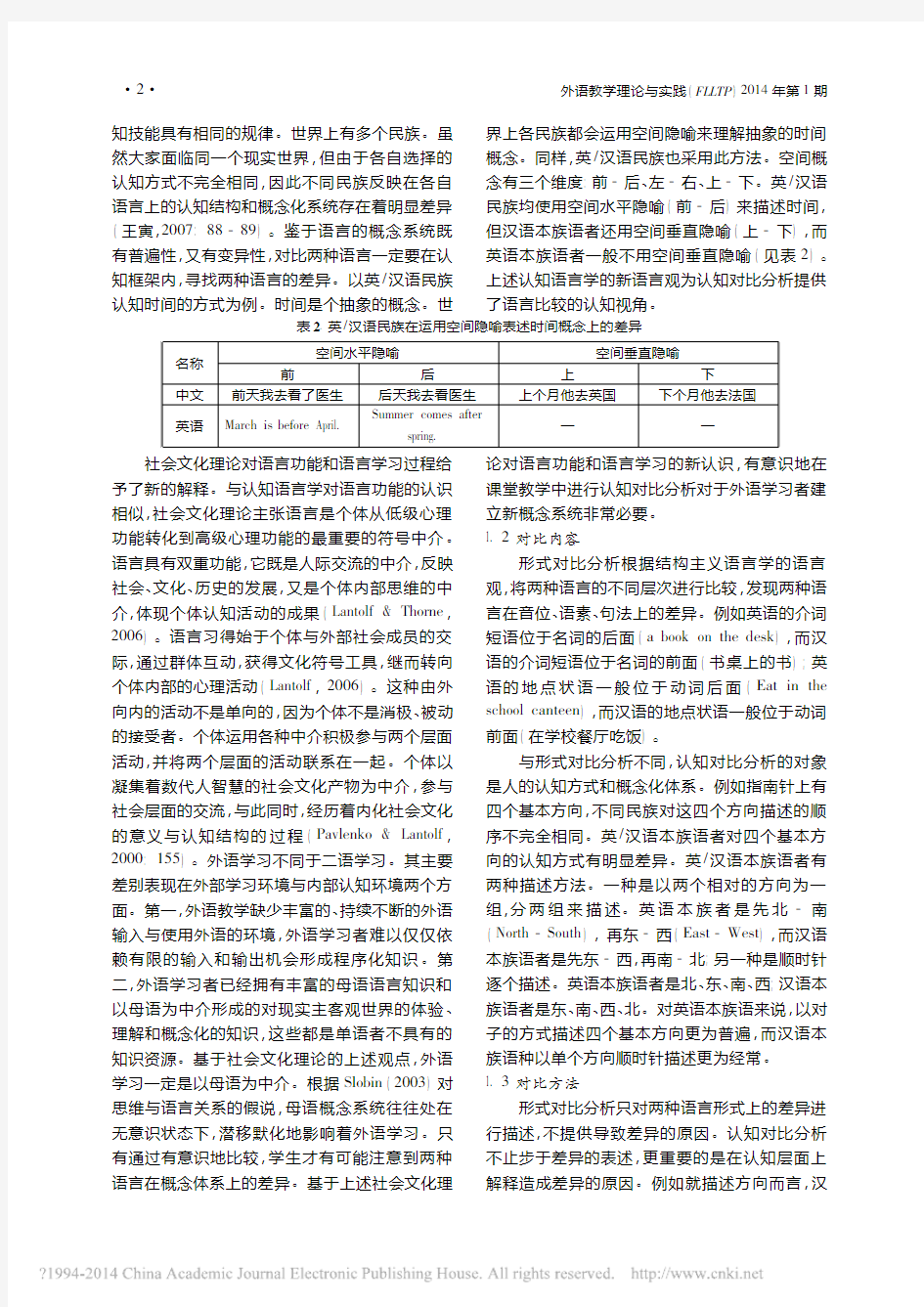

知技能具有相同的规律。世界上有多个民族。虽然大家面临同一个现实世界,但由于各自选择的认知方式不完全相同,因此不同民族反映在各自语言上的认知结构和概念化系统存在着明显差异(王寅,2007:88-89)。鉴于语言的概念系统既有普遍性,又有变异性,对比两种语言一定要在认知框架内,寻找两种语言的差异。以英/汉语民族认知时间的方式为例。时间是个抽象的概念。世界上各民族都会运用空间隐喻来理解抽象的时间概念。同样,英/汉语民族也采用此方法。空间概念有三个维度:前-后、左-右、上-下。英/汉语民族均使用空间水平隐喻(前-后)来描述时间,但汉语本族语者还用空间垂直隐喻(上-下),而英语本族语者一般不用空间垂直隐喻(见表2)。上述认知语言学的新语言观为认知对比分析提供了语言比较的认知视角。

表2.英/汉语民族在运用空间隐喻表述时间概念上的差异

名称

空间水平隐喻空间垂直隐喻

前后上下

中文前天我去看了医生后天我去看医生上个月他去英国下个月他去法国

英语March is before April.Summer comes after

spring.

——

社会文化理论对语言功能和语言学习过程给予了新的解释。与认知语言学对语言功能的认识相似,社会文化理论主张语言是个体从低级心理功能转化到高级心理功能的最重要的符号中介。语言具有双重功能,它既是人际交流的中介,反映社会、文化、历史的发展,又是个体内部思维的中介,体现个体认知活动的成果(Lantolf&Thorne,2006)。语言习得始于个体与外部社会成员的交际,通过群体互动,获得文化符号工具,继而转向个体内部的心理活动(Lantolf,2006)。这种由外向内的活动不是单向的,因为个体不是消极、被动的接受者。个体运用各种中介积极参与两个层面活动,并将两个层面的活动联系在一起。个体以凝集着数代人智慧的社会文化产物为中介,参与社会层面的交流,与此同时,经历着内化社会文化的意义与认知结构的过程(Pavlenko&Lantolf,2000:155)。外语学习不同于二语学习。其主要差别表现在外部学习环境与内部认知环境两个方面。第一,外语教学缺少丰富的、持续不断的外语输入与使用外语的环境,外语学习者难以仅仅依赖有限的输入和输出机会形成程序化知识。第二,外语学习者已经拥有丰富的母语语言知识和以母语为中介形成的对现实主客观世界的体验、理解和概念化的知识,这些都是单语者不具有的知识资源。基于社会文化理论的上述观点,外语学习一定是以母语为中介。根据Slobin(2003)对思维与语言关系的假说,母语概念系统往往处在无意识状态下,潜移默化地影响着外语学习。只有通过有意识地比较,学生才有可能注意到两种语言在概念体系上的差异。基于上述社会文化理论对语言功能和语言学习的新认识,有意识地在课堂教学中进行认知对比分析对于外语学习者建立新概念系统非常必要。

1.2对比内容

形式对比分析根据结构主义语言学的语言观,将两种语言的不同层次进行比较,发现两种语言在音位、语素、句法上的差异。例如英语的介词短语位于名词的后面(a book on the desk),而汉语的介词短语位于名词的前面(书桌上的书);英语的地点状语一般位于动词后面(Eat in the school canteen),而汉语的地点状语一般位于动词前面(在学校餐厅吃饭)。

与形式对比分析不同,认知对比分析的对象是人的认知方式和概念化体系。例如指南针上有四个基本方向,不同民族对这四个方向描述的顺序不完全相同。英/汉语本族语者对四个基本方向的认知方式有明显差异。英/汉语本族语者有两种描述方法。一种是以两个相对的方向为一组,分两组来描述。英语本族者是先北-南(North-South),再东-西(East-West),而汉语本族语者是先东-西,再南-北;另一种是顺时针逐个描述。英语本族语者是北、东、南、西;汉语本族语者是东、南、西、北。对英语本族语来说,以对子的方式描述四个基本方向更为普遍,而汉语本族语种以单个方向顺时针描述更为经常。

1.3对比方法

形式对比分析只对两种语言形式上的差异进行描述,不提供导致差异的原因。认知对比分析不止步于差异的表述,更重要的是在认知层面上解释造成差异的原因。例如就描述方向而言,汉

语本族语者在说英语时常犯的错误是将东北方向说成“East-North”,或者将西南方向说成“West -South”。用形式对比分析的方法,教师会告诉学生英语的表达顺序与汉语相反。至于为什么如此,教师不会作进一步说明。认知对比分析会首先告诉学生英语本族语和汉语本族语在认知四个基本方向上的差异,并进一步指出,对于英语本族语者来说,北、南方向优先于东、西方向,因此北-南总是先于东-西;对于汉语本族语者来说,东、西方向总是优于南、北,因此东、西总是先于南、北。

1.4对比作用

形式对比分析有两个版本:强势和弱势。强势版本又称为预测性假设,正如Lado(1957:vii 转引自Johnson,2004:22)在他书的前言中所说:通过系统对比所学语言和学生的母语及其文化,我们可以预测和描述学习过程中哪些地方有困难,哪些地方没有困难。我们认为最新教学和实验材料的准备必须要基于这样的比较。(We can predict and describe the patterns that will cause difficulty in learning,and those that will not cause difficulty,by comparing systematically the language and culture to be learned with the native language and culture of the student.)

弱势版本又称为解释性假设。这就是说,等学生出现了困难以后,再进行对两种语言和文化的对比分析,力图找到解释出现困难的原因。例如Wardhaugh(1970:10,转引自Johnson2004:23-24)写到:

弱势版本只要求语言学家运用自己已有的语言知识解释自己观察到的二语学习中出现的差异现象。它不需要像强势版本那样,预测哪些语言点是学习困难之处,哪些不是。相对于强势版本,弱势版本对对比分析的要求要低得多。语言干扰提供了证据以后,语言学家才运用这些证据去解释两个语言系统的异同之处。(The weak version requires of the linguist only that he use the best lin-guistic knowledge available to him in order to ac-count for observed differences in second language learning.It does not require what the strong version requires,the prediction of those difficulties and,conversely,of those learning points which do not create any difficulties at all.The weak version leads to an approach which makes fewer demands on cont-rastive theory than does the strong version.It starts with the evidence provided by linguistic interference and uses such evidence to explain the similarities and differences between systems.)

无论是强势还是弱势版本,形式对比分析都是为了帮助学生克服母语干扰,更快地形成一套正确的新语言习惯。而认知对比分析为的是帮助学习者尽快建立新的认知方式和概念系统。长期以来,人们普遍认为一语和二语只是在语言表层形式上存在差异,在深层次上共享同一个概念系统。例如Kroll&de Groot(1997)提出的词汇联系模型(见图1a)或是概念中介模型(见图1b)都有一个共同的特点,即第一语言和第二语言虽然词汇形式不同,但与它们相连的是同一个概念系统。认知语言学和社会文化理论的语言观推翻了这一所谓常识性的论断。通过认知对比分析,学习者会了解到操说两种不同语言者在认知方式上存在的异同,并有意识地构建一套新认知方式和概念体系

。

图1a.词汇联系模型(word association model)

图1b.概念中介模型

1.5教学方法

形式对比分析秉承行为主义心理学的原则,教师要有意识地组织学生重点练习两种语言的不同之处,通过学生对目标语言正确形式的不断模仿、练习,最终形成自动化的正确语言习惯。一旦发现学生出现语言错误时,要给予及时纠正,避免学生将不正确的语言习惯固化。

与形式对比分析的教学方法不同,认知对比分析明确主张采用显性教学法,用清晰的语言解释科学概念,阐明两种语言不同的认知方式和概念系统,而不是简单的重复练习。笔者建议认知对比分析可借鉴概念型教学法(请参见文秋芳,2013a),采用其中3个主要步骤:解释(explana-tion)、物化(materialization)和交际(communica-tion)。笔者认为也可以将第1和第2步骤结合起来,使解释更为形象具体(具体教学步骤见2.2)。2.认知对比分析的应用尝试

2.1适用对象

认知对比分析比较适合中高级二语/外语成人学习者。换句话说,当学习者具备了一定的二语/外语知识时,教师可以通过对比分析,将学习者以前学过的零碎、分散的概念进行系统化。初级学习者或者儿童学习者都不适合使用此法。初级学习者刚刚开始接触一种新语言,对新语言还未积累一定的感性知识,如采用认知对比分析教学就会变得抽象、枯燥,同时也不利于学习者掌握某个概念化系统。儿童的认知能力还处于比较低水平阶段,而认知对比分析是以学习者具有较高的抽象和概括能力为前提的。

2.2教学步骤

2.2.1解释

此项任务由教师承担。她/他需要采用科学、简洁的语言将所涉及的某个概念、概念系统或认知方式进行系统的对比。例如文秋芳(2013c)就英汉两个不同民族对识解背景-目标(ground-figure)的不同方式(沈家煊,1993)应用到外语教学中进行了解释。汉语本族语在感知空间关系时有很强的由背景到目标的倾向,而英语本族语者刚好与此相反(见表3)。因此汉语本族语者在表述物体方位时,遵照从背景到目标的语序(宿舍-床头-书桌-抽屉-文具盒),而英语本族语者的语序刚好与汉语相反(从文具盒-抽屉-书桌-床头-宿舍)。同样的原则可以解释为什么汉语描述通讯地址、时间和名词修饰语的顺序与英语不相同。

表3.汉/英语本族语者对背景-目标描述方法的比较

汉语本族语者英语本族语者不同方式从背景到目标从目标到背景

1描述物体方位我的手表在我宿舍床头书桌抽屉的文具

盒里。

My watch is in the stationery box in the drawer of the

desk beside my bed in my room.

2描述通讯地址中国北京、北京外国语大学英语学院二

年级4班王芳

Wang Fang,Class4,Grade2,English School,Bei-

jing Foreign Studies University,Beijing,China

3描述时间2013年12月28号星期三上午9点半9:30a.m.Wednesday,28December,2013 4名词修饰语位置穿红衣服的女孩a girl in red

2.2.2物化

物化指的是将所教授的抽象概念转换成具体、形象的图式。单纯的言语解释稍纵即逝,听众不易储存于大脑;书面解释过于简略,不够形象具体,难以加工。教师可运用可视的图式解释所教授的抽象概念,学习者在学习初期就获得了可依赖的中介工具。当然随着学习进程的推进,学习者必须逐步减少对这些物化中介的依赖,最终要转向自己的内部语言完成交际任务,进而将自己对概念的理解内化为简约的、浓缩的、抽象程度更高的概念化知识,用于完成新任务(Lantolf&Thorne,2006)。例如前面提到英汉民族对指南针上四个方向形成的不同概念化系统。我们可以将第1和第2阶段结合起来,用图解的方式进行解释。以下是我建议的教学流程:

步骤1:教师给出下列两幅图画,然后要求学生用中文说出指南针上四个方向的顺序,再猜测英语本族语者用英文说出这4个方向的顺序。

步骤2:教师在学生给出答案的基础上,用动态幻灯片的方式总结如下:

图2.汉英两种语言四个基本方向的示意图

当顺时针表述上述四个基本方向时,汉语本族语者习惯于东、南、西、北,而英语本族语者为north ,east ,south ,west 。如果以两个方向为一对描述时,汉语本族者通常是东西、南北,而英语本族语者为north -south ,east -west 。在成对的方向中,汉语本族语者东西为先;英语本族语者north -south 为先。

步骤3:将汉语本族语者和英语本族语者对方向的表述用图表的方式进行对比(见图2)

。

图3.汉英对方向表述的示意图

2.2.3交际活动

所谓交际活动,就是教师要设计有交际意义

的系列任务让学生完成,以帮助学生理解和运用具化的图式,

最终能将相关的概念化知识内化。设计的任务可以为书面交际,也可以为口头交际,还可以口笔语交互。Lantolf (2008)特别指出,显性教学仍旧需要大量交际活动的支撑,使其最终成为可以自动化提取的科学知识。如果缺少与实践相连的交际练习,所学的科学概念就只能停留在陈述性知识(declarative knowledge )层面,这就成了传统教学的顽疾。例如教师在借助图表口头解释了英汉两个民族在认知“背景-目标”和四个基本方向上的差异后,教师就需要为学生设计

系列练习进行操练。与形式对比分析不同的是,学生在操练时,不仅知其然,还知其所以然。换言之,认知对比分析既要授人以鱼,又要授之以渔。3.结语

本文系统分析了“认知对比分析”的特点,并以案例的方式说明了在我国英语教学中的应用前景。需要强调的是,“认知对比分析”的广泛运用需要认知语言学家系统呈现英汉两个民族在认知

方式上存在的差异,以及这些差异如何映射到两种不同语言的概念系统上。目前这一条件并不完全具备,但这不妨碍我们在英语教学中就认知语言学家已经取得的研究成果尝试运用“认知对比分析”教授某些相关概念,或解决某些教学难题。与此同时,我们也要清醒地认识到“认知对比分

析”

有明显的局限性,它只是为外语教学提供了一个新选择,我们须根据教学实际,恰当使用。

参考文献

Bloomfield ,L.1933.Language.Chicago :University of Chi-cago Press.

Ellis ,R.1994.The Study of Second Language Acquisition.

Oxford :Oxford University Press.

Johnson ,M.2004.A Philosophy of Second Language Acqui-sition .New Haven &London :Yale University Press.Kroll ,J.F.&A.M.B.de Groot.1997.“Lexical and Conceptual Memory in the Bilingual :Mapping Form to Meaning in Two Languages ”.In A.M.B.de Groot &J.F.Kroll (Eds.).Tutorials In Bilingualism :Psycholin-guistic Perspectives.(pp.201-224).Mahwah ,NJ :Law-rence Erlbaum Publishers.

Lado ,R.1957.Linguistics across Cultures :Applied Linguis-tics for Language Teachers.Ann Arbor ,Michigan :Univer-sity of Michigan.

Lantolf ,J.P.2006.“Sociocultural theory and L2:State of the art ”.SSLA 28:67-109.

(下转第9页)

中小学教师,更不是语言培训者/教练,这就决定了他们必须具有的学术能力和价值。不搞学术、不会研究、没有科研成果,这在美国正规四年高校只配作流动散聘教员(adjunct)。

要改变高校外语教师“被学术边缘化”的现象和被视为“语言教练”的群体身份,“学术英语课程”的开发、构建和教学过程无疑对任课教师是有百利而无一弊的“教学相长”过程。同时,与某些学科专业教师联手共建“双语专业课程”也不失为加强高校外语教师的学术身份和建立专业发展方向的上策。无论是学术英语还是专业英语或双语专业课程,只要教材选择适当,教学方法得当,边学边教,边教边做,干中体验与历练,外语教师就能从中获得专业成长。

结语

学术英语,顾名思义,学术中的英语,英语中的学术,是大学英语的“学术style”。在高校生存就是在学术活动中生存,师生同理。大学生的学习应该是做学问的学习,在做学术中的学习,从这个意义上讲,任课教师就是“学术导师”,应当具备必要的学术水平和能力。总之,学术英语课程的建构必须与高等教育的目标和使命、方法和内容达成一致,是一种结合语言甚至超越语言的学术学习,对外语教师的学术身份提出了全新的挑战。全面系统地看学术英语课程,无论从课程本身的价值,还是其对大学生和大学英语教师的意义,都是值得重视、行动和研究的高等教育范畴的内容。

参考文献

Brown,K&Hood,S.Academic Encounters:Life in Society (Reading,Study Skills,Writing),Cambridge University Press1995.

Gardner,P.New Directions—an Integrated Approach to Reading,Writing and Critical Thinking,Cambridge Uni-versity Press1998.

蔡基刚,2012,学术英语课程需求分析和教学方法研究,《外语教学理论与实践》第2期。

教育部,2011,《英语课程标准》,北京师范大学出版社。

文秋芳,2012,大学英语面临的挑战与对策:课程论视角,《外语教学与研究》第2期。

(通讯地址:510275新港西135中山大学)

(文字编校:王亚民、徐江

檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨

)

(上接第5页)

Lantolf,J.P.2008.“Praxis and classroom L2develop-ment”.ELIA8:13-44.

Lantolf,J.P.&S.L.Thorne.2006.Sociocultural Theory and the Genesis of Second Language Development.Oxford:Oxford University Press.

Littlemore,J.2009.Applying Cognitive Linguistics to Second Language Learning and Teaching.New York:Palgrave Macmillan.

Mitchell,R.,F.Myles&E.Marsden.2013.Second Lan-guage Learning Theories(third edition).London&New York:Routledge.

Pavlenko,A.&J.P.Lantolf.2000.“Second language learning as participation and the(re)construction of selves”.In J.P.Lantolf(ed.).Sociocultural Theory and Second Language Learning(pp.155–177).Oxford:Oxford University Press.

Slobin,D.I.2003.“Language and thought online:Cognitive consequences of linguistic relativity”.In D.Gentner&S.

Goldin-Meadow(eds.)Language in Mind:Advances in the Study of Language and Thought(pp.157-192).Cambridge,MA:MIT Press.

Wardhaugh,R.1970.“The contrastive analysis hypothesis”.TESOL Quarterly4(2):123-30.

沈家煊,1993,句法的相似性问题,《外语教学与研究》第1期:2-8。

王寅,2007,《认知语言学》,上海:上海外语教育出版社。文秋芳,2013a,评析“概念型教学法”的理论与实践,《外语教学理论与实践》第2期:1-6。

文秋芳,2013b,认知语言学对二语教学的贡献及其局限性,《中国外语教育》第2期:23-31。

文秋芳,2013c,重新评价“对比分析”在外语教学中的应用:认知语言学和社会文化理论视角。第三届“华文作为第二语言之教与学”研讨会,新加坡,2013年9月。(通讯地址:100089北京市西三环北2号北京外国语大学外语教育研究中心)

(文字编校:徐江)

Titles,Abstracts and Key Words

The use of"cognitive contrastive analysis"in foreign language teaching

by WEN Qiufang Abstract:The paper made an initial attempt to discuss the characteristics and its role of"cognitive contrastive analysis"in for-eign language teaching.The paper consists of two sections.The first section compares the differences between cognitive contras-tive analysis and traditional contrastive analysis in terms of their theoretical basis,contrastive content,contrastive method,cont-rastive function and teaching method.The second section explains how cognitive contrastive analysis can be potentially used to fa-cilitate foreign language teaching.

Keywords:Contrastive analysis;cognitive contrastive analysis;foreign language teaching;second language teaching.

An analysis of the EAP course significance from the higher educational per-spective

by XIA Jimei Abstract:This paper emphasizes the significance of the EAP course development in the Chinese contexts based on the needs a-nalysis concerning1)the updated and upgraded English syllabi at the primary and secondary levels;2)the higher educational reform in the way of international exchange program,and3)both the university students and faculty's academic ability develop-ment.

Key words:English for academic purpose;higher education;course development

A study of missing articles and the impairment of interlanguage syntax

by CHANG Hui&ZHAO Yong Abstract:The present study aims to investigate the relationship between missing articles and the impairment of interlanguage syn-tax within the theoretical framework of the Minimalist Program by examining the written production data from Chinese Learner English Corpus(CLEC).The results show that Chinese learners of English omit some articles,but the functional category D is present in their English,very little article substitution is found and the DefinitenessRestriction in there-insertion is also ob-served.Such findings imply that Chinese learners of English distinguish definiteness from indefiniteness,the feature of definite-ness is specified,and Chinese learners'English syntactic system is not impaired.

Key words:missing articles;impairment of syntax;functional category;feature,definiteness

Chinese EFL learners'interpretation bias of the structurally ambiguous un-V-able trimorphemic words:incomplete morphological representation

by HAN Baijing&XUE Fen Abstract:The morphological analysis explores the structural ambiguity of the words derived in the un-V-able pattern.Then the investigation of the interpretation of such ambiguous words in context shows that the interpretation,following the ordered-ac-cess model,is affected by the general language proficiency and contexts,but not by the frequency of the morphological compo-nents,and that Chinese EFL learners hold a strong right-branching bias,and hardly get access to the left-branching reading due to their incomplete morphological representation,and in turn,their inflexible morphological parsing and computing.

Key words:structural ambiguity;left/right-branching;context;interpretation bias

认知发展理论(Cognitive-developmental theory或Theory of Cognitive Development)是著名发展心理学让·皮亚杰所提出,被公认为20世纪发展心理学上最权威的理论。所谓认知发展是指个体自出生后在适应环境的活动中,对事务的认知及面对问题情境时的思维方式与能力表现,随年龄增长而改变的历程。皮亚杰的研究方法不采用当时流行的等实验组及多人资料统计的方式,而采用对于个别儿童(他自己的女儿)在自然的情境下连续、细密的观察纪录他们对事物处理的智能反应,属于质的研究。而他这种研究方式,广为现时儿童心理学家所采用。 儿童心理发展是主体和客体相互作用的结果 皮亚杰的认知发展理论摆脱了遗传和环境的争论和纠葛,旗帜鲜明地提出内因和外因相互作用的发展观,即心理发展是主体与客体相互作用的结果。主客体相互作用主要表现如下: 第一,在心理发展中,主体和客体之间是相互联系、相互制约的关系,即两者相互依存,缺一不可。 第二,主体和客体相互转化的互动关系。先天遗传因素具有可控性和可变性,在环境的作用下,可以改变遗传特性 第三,主体和客体的相互作用受个体主观能动性的调节。心理发展过程是主体自我选择、自我调节的主动建构过程。 认知发展本质的适应理论和主动建构学说 皮亚杰认为智力的本质是适应,“智慧就是适应”,“是一种最高级形式的适应”。他用四个基本概念阐述他的适应理论和建构学说,即图式、同化、顺应和平衡。 1.图式 图式即认知结构。“结构”不是指物质结构,是指心理组织,是动态的机能组织。图式具有对客体信息进行整理、归类、改造和创造的功能,以使主体有效地适应环境。认知结构的建构是通过同化和顺应两种方式进行的。 2.同化 是主体将环境中的信息纳入并整合到已有的认知结构的过程。同化过程是主体过滤、改造外界刺激的过程,通过同化,加强并丰富原有的认知结构。同化使图式得到量的变化。 3.顺应 是当主体的图式不能适应客体的要求时,就要改变原有图式,或创造新的图式,以适应环境需要的过程。顺应使图式得到质的改变。 同化表明主体改造客体的过程,顺应表明主体得到改造的过程。通过同化和顺应建构新知识,不断形成和发展新的认知结构。

皮亚杰认知发展四个 阶段

皮亚杰:认知发展的四个阶段 1.感知运动阶段(0-2岁) 这个阶段的儿童的认知活动,主要通过探索感知觉与运动之间的关系获得动作经验,儿童的语言和表象尚未产生。这个时候,儿童形成了一些低级的行为图式,来适应外部环境,并进一步探索外部环境。儿童通过看、抓和嘴的吸吮来了解外部环境。这个阶段的后期,儿童开始使用符号和语言。 这个阶段,儿童在认知上发展了客体永恒性,知道了消逝了的事物的存在。另外,具有了合乎逻辑的目标定向行为。 2.前运算阶段(2-7岁) 运算是指内部的智力或者操作。儿童在感知运动阶段后期,能够运用一些动作图式,但是这些图式需要与具体运动动作相联系,对于回忆过去、明了信息、做计划是无效的。按照皮亚杰的观点,和动作分离的认知的第一种类型是使得动作图式符号化,即形成和使用字词,手势、标记、想象等符号的能力,而这些能力是前运算阶段的主要成就。这个阶段,儿童具备了符号言语功能,词汇得到发展。 这个阶段的儿童,思维具有不可逆性,尚未获得守恒概念。儿童还是自我中心主义的,虽然并非总会如此。 3.具体运算阶段(7-11岁) 这个阶段的儿童的认知结构已经发生了重组和改善,思维具有一定的弹性,思维可以逆转。随着守恒、分类、顺序排列、运算能力的掌握,处于具体运算阶段的学生已经发展出思维的完整性、逻辑性的体系。在皮亚杰看来,儿童解决守恒问题的依赖于三个基本原因的理解:同一性、补偿性、可逆性。但

是这个阶段的儿童的思维仍然需要具体事务的支持,儿童还不能进行抽象逻辑思维。对于规则的遵守,变现比较刻板。 4.形式运算阶段(11岁-成年) 这个阶段的儿童的思维是以命题形式进行的,并且能够发展命题之间的关系,能够依据逻辑推理、归纳或者演绎的方式来解决问题;能够理解符号的意义、隐喻和直喻,能够做一定的概括,其思维发展水平已接近成人。 这个阶段的儿童能够进行“假设——演绎”推。具有了系统思维能力。这个阶段的另外一个特征就是青春期自我中心。青少年开始非常关注自己,而且觉得他人也同样关注自己。对于规则,能够灵活运用。 埃里克森自我发展理论 第一阶段获得基本信任感克服基本不信任感 (从出生到十八个月左右是婴儿期。) 这是获得基本信任感而克服基本不信任感阶段。所谓基本信任,就是婴儿的需要与外界对他需要的满足保持一致。这阶段婴儿对母亲或其他代理人表示信任,婴儿感到所处的环境是个安全的地方,周围人们是可以信任的,由此就会扩展为对一般人的信任。 婴儿如果得不到周围人们的关心与照顾,他就会对外界特别是对周围的人产生害怕与怀疑的心理,以致会影响到下一阶段的顺利发展。 第二阶段获得自主感而避免怀疑感与羞耻感 (从十八个月到三、四岁是童年期。)

[工作]软件项目需求分析阶段的工作计划系统名称 需求分析阶段的工作计划 1 项目经理: 项目经理 2 系统分析人员 分析员1 子系统1 分析员2 子系统2 分析员3 子系统3 分析员4 子系统4 … 3 需求分析进度 需求分析阶段的总体时间:起始日期-终止日期,根据具体工作安排如下: 1(项目启动:项目启动日期。 2(初步阶段:起始日期-终止日期,初步完成各子系统的全部业务的调研工作,并 整理出初步文档。 3(详细阶段:起始日期-终止日期,对初步需求文档进一步完善并认证。 4(评审阶段:起始日期-终止日期,提交需求文档,正式评审。整理评审中提出的 修改意见,并完成需求阶段的评审工作。 4 详细工作安排 4.1 项目启动

日期工作内容甲方参加人员国信人员目标日期 1(项目启动项目负责人、各个项目负责人和讲解软件工程的实 2(软件工程实施方子系统负责人、计系统分析人员施方法和实施风险, 法培训算机专业人员、主明确需求分析的工 3(需求分析培训要业务人员作内容和计划。 4(提出需求分析阶提出各个子系统的 段工作计划负责人员名单,准备 业务流程、单据和报 表。 4.2 初步阶段 4.2.1 子系统名称 日期工作内容甲方参加人员国信人员目标日期子系统总体调与该子系统有系统分析员1 了解该子系统 研关的业务主要系统分析员2 相关机构的职 负责人能和业务总体 流程日期-日期相关业务部门相关业务人员系统分析员1 向业务人员提交前一天调研 小结,并进一步 了解相关业务 流程日期-日期相关业务部门相关业务人员系统分析员2 同上日期-日期同其它子系统系统分析员1 了解本子系统 的接口系统分析员2 同其它子系统 的接口关系日期-日期机动日期-日期再次调研有关业务人员系统分析员1 解决前段调研

认知行为疗法的特点: ⑴求助者与咨询师是合作关系 ⑵假设心理痛苦在很大程度上是认知过程发生机能障碍的结果 ⑶强调改变认知,从而产生情感与行为的改变 ⑷针对具体、结构性的目标问题,短期,教育性的治疗。 ?一、基本原理 (一)贝克的认知疗法 1、三个概念----------共同感受、自动化思维、规则 ①共同感受:人们用以解决问题的工具。常以解决问题的形式出现。这一过程实际上就是知觉和思维的过程。 ②自动化思维:人们在使用共同感受这一工具时,常常忽略了认知过程,许多判断、推理和思维显得是模糊、 跳跃的,很像一些自动化的反应。 ③规则:是个体在成长过程中所习得的社会认可的行为准则。个体依据它们评价过去,预期未来,并用 它们来指导行动。 2、出现情绪和行为问题的机制: ①在使用共同感受这一工具中,如果对外界信息不能做出适当的解释与评价,就会造成认知扭曲,从而导致错 误观念并最终引起不适应的行为;(两次交友失败,认定自己交友能力不行) ②自动化思维使思维过程中的一些错误观念形成了固定的思维习惯,使个体自身对这些错误的认知观念不能加 以反省和批判;(孩子回来晚了,是不是又犯错误挨留了) ③在运用规则上,如果个体不顾客观条件,过分按规则行事,会使其行为不能与现实环境相协调,从而导致情 绪困扰和不适应的行为。(听话的孩子) ***如果个体不能正确使用共同感受这一工具来处理日常生活中的问题,或是对自己的自动化思维中某些错误观念不能加以内省(思维的批判性),或是过分按规则行事,无论哪种情况,都会造成认知歪曲,产生不良的情绪和不适应的观念。 3、七种认知歪曲: ①主观推断:没有根据就做结论。“孩子回来晚了,是不是出什么事了”。 ②选择性概括:仅根据一件是就形成结论。“这次考试我有一科低分,说明我不行”。 ③过度概括:仅凭一次偶然事件便得出极端信念。“这次恋爱失败了,我不具备交友的能力”。 ④夸大和缩小:用一种比实际上大或小的意义来感知一个事件或情境。“及格说明我不行,高分也不说明我聪明”。 ⑤个性化:个体在没有根据的情况下静一些外部事件与自己联系起来的倾向。“服务员对我粗暴无礼,都是因为我的错”。 ⑥贴标签或错贴标签:根据缺点或以前的过失来描述。“我是个失败者”。 ⑦极端思维:用非黑即白的方式思考。“不成功就是失败”。 5、五种认知治疗技术: ①识别自动思维—帮助求助者学会发掘和识别这些自动化的思维过程 ②识别认知性错误—指求助者在概念和抽象性上常犯的错误,比自动化思维更难识别 ③真实性验证—这是认知治疗的核心。将求助者的自动性思维和错误观念视为一种假设,鼓励求助者在严格设计的行为模 式或情境中对这一假设进行验证。让求助者认识到其观念是不合实际的,并能自觉加以改变。 ④去中心化—让求助者改变举止,然后记录别人不良反应的次数,结果他发现很少有人注意他的变化。 ⑤忧郁或焦虑水平的监控—让求助者认识到自己的情绪的波动特点,从而增强治疗信心。 (二)雷米的认知治疗理论 1、自我概念与群集观点 ①求助者的错误观念主要指错误的自我概念; ②错误观念不是独立存在的,而是以群集的方式表现出来,每一个错误观念的群集都对应着某一类情绪障碍; 每一种观念都有类似的句式,大多数都是对自我的一种判断。

亚杰认知发展理论的特点有哪些 1.思维具有可逆性 守恒是指物体某方面的特征(如重量或体积),不因其另一方面的特征(如形状)改变而改变。皮亚杰设计了一系列守恒实验,其中最 著名的是液体守恒实验。当着儿童的面向两个大小完全相同的杯A 和B中注入相同高度的水,并问儿童两个杯子中的水是否一样多, 在得到肯定的答复后,由实验者或儿童将A杯的水倒入另一个较矮 且粗的杯子C中,问儿童,A杯和C杯中的水是否一样多。 处于前运算阶段的儿童往往有两种表现,一种是不能达到守恒,他们有集中化倾向,即考虑问题只将注意集中在事物的一个方面, 而忽略了其他方面,顾此失彼,造成对问题的错误的解释。如儿童 会认为A杯中的水多,因为它高。另一种表现是接近守恒但尚未成功,儿童注意到不同的维度,但不能同时考虑,在心理上感到困惑。如儿童一会儿说A杯中水多,因为它高;一会儿又说C杯中水多,因 为它宽。 儿童大概到七岁,进入了具体运算阶段时,能够掌握液体的守恒。他们运用三种形式的论断达到守恒。第一,同一性论断。儿童认为 既没增加水,又没拿走水,因此它们是相等的。第二,互补性论断。儿童认为宽度的增加补偿了高度的下降。第三,可逆性论断。儿童 认为可将C杯中的水倒回原来的B杯中,因此是相同的。 所谓运算是一种心理动作,儿童在心理进行可逆或补偿的动作,并不需要实际动手操作。皮亚杰认为守恒并不是教育的结果,而是 儿童自然而然掌握的,当儿童对事物的不同方面开始注意并在心理 上产生冲突时,是将达到守恒的关键期。 2.掌握了类包含的概念 小学儿童掌握了一类物体与其子类的关系。如给学前儿童呈现一束由4朵红花和2朵白花的花束,问儿童红花多还是白花多,儿童

2010-09-05 需求—需求分析的任务和步骤(转) 文章分类:软件开发管理 需求分析的任务和步骤 任务:1. 通过对问题及其环境的理解,分析和综合,建立分析模型。 2.在完全弄清用户对软件系统的确切需要的基础上,用“软件需求规格说明书(SRS)”把用户的需求表达出来。 分析模型包含问题及其环境所涉及的信息流,处理功能,用户界面,行为模型及设计约束等。 需求说明应该具备准确性,一致性,清楚性,没有二义性,直观,易读和易于修改。为此应尽量采用标准的图像,表格和简单的符号来表示,使不熟悉电脑的用户也能一目了然。 步骤:1.需求获取:从分析当前系统包含的数据开始,系统需求包括用户对软件功能的需求和界面的需求。 2.需求提炼:分析建模:图像化的分析模型包括数据流图,实体关系图,控制流图,状态转换图,用例图,类对象关系及其行为图等。除系统模型外,更有系统关联图,创建用户接口原型,确定需求优先级别等。 3.需求描述:编写SRS:统一格式的文档--模板 4.需求验证:改善需求中的二义性,不一致的问题。 常规的需求获取方法: 1.建立联合分析小组:由用户业务人员,系统分析员和领域专家组成。 2.客户访谈:进一步确定需求。这个过程需要系统分析员有充分的准备和良好的交流能力。 3.问题分析和确认:去掉错误的,无关的部分,整理有用的内容,以便给用户确认,并在次访谈,如此循环2-5次。 快速原型法:步骤: 1.利用各种分析技术和方法,生成一个简化的需求规格说明。 2.对需求规格说明进行必要的检查和修改后,确定原型的软件结构,用户界面和数据结构等。 3.在现有的工具和环境的帮助下快速生成可运行的软件原型并进行测试,改进。 4.将原型提交给用户评估并征求用户的修改意见。 5.重复上述过程,直到原型得到用户的认可。 3.3 分析建模 软件需求是指用户对目标软件系统在功能、行为、性能、设计约束等方面的期望。通过对应问题及其环境的理解与分析,为问题涉及的信息、功能及系统行为建立模型,将用户需求精确化、完全化,最终形成需求规格说明。

需求阶段要做些什么 一、产品设计开发流程 需求分析 ->功能设计 ->交互设计 ->视觉设计(评审) ->开发测试(走查) ->上线运营(循环) 二、需求分析概述 三、相关定义 需求:通俗来说即谁在什么情况下想干什么。这里就涉及到了“目标用户”“使用场景”“用户目标” 。 目标用户:是在人群细分的基础上得出的,需要考虑细分时的潜在用户量(市场份额)和用户质量(市场价值)。 使用场景:是需要根据具体场景特点来分析如何满足需求。 用户目标:即我们日常讨论的用户的需求。然而表层的目标和底层的需求还是有差别的,目标是不同用户在自己的认知范围内对自己的需求做出的一种反馈,由于大众认知偏差大,所以需求相似但目标相异,这就要求我们在众多的用户反馈中去剖析提取真实的需求。 产品:是指满足人们某种需求并能被使用和消费的东西,包括有形的物品和无形的服务。这里就涉及到了“使用人群”“主要功能” “产品特色” 。 使用人群: 指经过需求分析和性价比考量后确定服务的对象,也就是说制造者会分析这个产品会被哪些人需要、这些人有没有盈利价值、产品做起来难不难。使用人群也涉及到了一个概念:用户自画像(即用户信息标签化,以后再详细讨论这点) 主要功能: 也就是用户使用产品的根本原因,解决用户的核心需求。 产品特色: 核心需求容易抓,用户为何选你不选他?这便是同行竞争的核心点,也是运营推销的切入点。 优秀的产品: 首先要能解决需求,这是产品的根本价值所在。其次是要有良好体验,这是产品出类拔萃的前提。最后还要有用户粘性,这是商业价值的源头。 四、需求分类 我们经常说要去发现用户的需求,通过日积月累,我们为何不能把所有的需求总结起来呢?这样以后每次遇到新的需求,便能迅速的剖析出其本质,确定核心需求。目前主要考虑的为两方面,一是马斯洛的需求层次理论,二是对人性欲望的探讨。 马斯洛需求层次理论:生理(含衣食住行性)、安全(含健康和财产)、归属(社交、感情和团队)、尊重(自尊他尊、地位)、自我实现(理想)。 人性欲望:性欲、虚荣、贪婪、懒惰、窥探、休闲、求知、猎奇、从众等。 这里可以探讨的内容较多,就暂不展开了,后续会再用一篇文章来分享。 五、需求获取 对于产品上线前,可以通过对自家产品的分析和竞品的分析来确定我们的核心功能都解决了哪些需求,这些需求质量高不高。此外还能通过用户调研去分析具体 场景下的用户诉求,便于后期的产品迭代。 那对于产品上线后,需要得到用户对产品的一个反馈,这个反馈包括直接的收集用户反馈进行分析,还有间接的通过数据进行分析,比如分析日活和次日留存等数据来整体判断产品的质量,通过某个流程的转换率来判断流程设计的合理性等。

1.阿伦?贝克的认知疗法。 贝克(A.T.)生于l921年,l946年在耶鲁大学获医学博士学位。1953年获美国神经和精神病学会颁发的精神病学证书。此后,贝克从事精神分析理论的学习与研究。并于l958年在美国精神分析学院毕业。目前任宾西法尼亚大学医学院教授和认知治疗中心主任,《认知治疗与研究》主编。其主要著作有《抑郁症:原因与治疗》、《认知治疗与情绪困扰》等。 贝克是认知疗法的重要代表人之一,在他的理论中有几个重要概念:共同感受( ),自动化思维( )及规则()。 所谓共同感受就是指人们用以解决日常生活问题的工具。它常以问题解决的形式出现,包括从外界获取信息,结合已有的经验,提出问题和假设,进行推理,得出结论并加以验证等一系列过程。这一过程实际上就是知觉和思维的过程。如果人们不能正确使用这一工具,对外界信息不能做出适当的解释与评价,就会使上述过程产生局限,造成认知歪曲,从而导致错误观念并最终引起不适应的行为。 但是,人们使用共同感受这一工具时,常常因不加注意而忽略了上述认知过程。因此,许多判断、推理和思维显得是模糊、跳跃

的,很像一些自动化的反应,这就是贝克理论中“自动化思维”的含义。这样,思维过程中一些错误观念也因个体不加注意而忽略了,并形成了固定的思维习惯而被保存下来,使个体自身对这些错误的认知观念不能加以反省和批判。这就需要咨询师运用细致的分析技术,帮助求助者分辨并改正这种错误的、习惯化的认知过程。 贝克还认为个体在认识现实世界的过程中遵循一定的规则。它们是个体在成长过程中所习得的社会认可的行为准则。个体依据它们评价过去,预期未来,并用它们来指导现在的行为。但是贝克进一步指出,如果个体不顾客观条件,过分按规则行事,也会使其行为不能与现实环境相协调,从而导致情绪困扰和不适应的行为。 综上所述,贝克认为如果个体不能正确使用共同感受这一工具来处理日常生活中的问题,或是对自己的自动化思维中某些错误观念不能加以内省,或是过分按规则行事,无论哪种情况,都会造成认知歪曲,产生不良的情绪和不适应的行为问题。 贝克指出求助者的“自动想法”是一些个人化的观念,它们由一个特定刺激引发并可导致情绪反应。贝克坚信有情绪困难的人倾向于犯一种特有的“逻辑错误”,即将客观现实向自我贬低的方

亚杰认知发展理论的基本观点 (一)皮亚杰认知发展理论的基本观点 皮亚杰在从事智力测验的研究过程中发现,所有儿童对世界的了解都遵从同一个发展顺序,在认知过程中犯同类的错误,得出同样的结论。年幼儿童不仅比年长儿童或成人“笨”,而且他们是以完全不同的思考方式进行思维的。为了更好地了解儿童的思维,他放弃了标准化测验的研究方法,开用临床法研究儿童智力的先河。通过细致的观察、严密的研究,皮亚杰得出了关于认知发展的几个重要结论。其中最重要的是他提出人类发展的本质是对环境的适应,这种适应是一个主动的过程。不是环境塑造了儿童,而是儿童主动寻求了解环境,在与环境的相互作用过程中,通过同化、顺应和平衡的过程,认知逐渐成熟起来。皮亚杰认为智力结构的基本单位是图式,它是指有组织的思考或行动的模式,是用来了解周围世界的认知结构。同化是指个体将外界信息纳入到已有的认知结构的过程,但是有些信息与现存的认知结构不十分吻合,这时个体就要改变认知结构,这个过程即是顺应。平衡是一种心理状态,当个体已有的认知结构能够轻松地同化环境中的新经验时,就会感到平衡,否则就会感到失衡。心理状态的失衡驱使个体采取行动调整或改变现有的认知结构,以达到新的平衡。平衡是一个动态的过程,个体在平衡—失衡—新的平衡中,实现了认知的发展。 皮亚杰认为个体从出生至儿童期结束,其认知发展要经过四个时期:(1)感知运动阶段(出生至二岁),个体靠感觉与动作认识世界;(2)前运算阶段(二至七岁),个体开始运用简单的语言符号从事思考,具有表象思维能力,但缺乏可逆性;(3)具体运算阶段(七至十一二岁),出现了逻辑思维和零散的可逆运算,但一般只能对具体事物或形象进行运算;(4)形式运算阶段(十一二至十四五岁),能在头脑中把形式和内容分开,使思维超出所感知的具体事物或形象,进行抽象的逻辑思维和命题运算。皮亚杰在进行上述年龄阶段的划分时,提出下列重要原理:(1)认知发展的过程是一个结构连续的组织和再组织的过程,过程的进行是连续的,但它造成的后果是不连续的,故发展有阶段性;(2)发展阶段是按固定顺序出现的,出现的时间可因个人或社会变化而有所不同,但发展的先后次序不变;(3)发展阶段是以认知方式的差异而不是个体的年龄为根据。因此,阶段的上升不代表个体的知识在量上的增加,而是表现在认知方式或思维过程品质上的改变。 小学生正处于皮亚杰所说的具体运算阶段。这个时期儿童思维的主要特征是,对于具体的事物或情境能够按照逻辑法则进行推理。具体来说,具有以下几个特点。 1.思维具有可逆性,能够完成守恒任务 守恒是指物体某方面的特征(如重量或体积),不因其另一方面的特征(如形状)改变而改变。皮亚杰设计了一系列守恒实验,其中最著名的是液体守恒实验。当着儿童的面向两个大小完全相同的杯A和B中注入相同高度的水,并问儿童两个杯子中的水是否一样多,在得到肯定的答复后,由实验者或儿童将A杯的水倒入另一个较矮且粗的杯子C中,问儿童,A杯和C杯中的水是否一样多。 处于前运算阶段的儿童往往有两种表现,一种是不能达到守恒,他们有集中化倾向,即考虑问题只将注意集中在事物的一个方面,而忽略了其他方面,顾此失彼,造成对问题的错误的解释。如儿童会认为A杯中的水多,因为它高。另一种表现是接近守恒但尚未成功,儿童注意到不同的维度,但不能同时考虑,在心理上感到困惑。如儿童一会儿说A杯中水多,因为它高;一会儿又说C杯中水多,因为它宽。 儿童大概到七岁,进入了具体运算阶段时,能够掌握液体的守恒。他们运用三种形式的论断达到守恒。第一,同一性论断。儿童认为既没增加水,又没拿走水,因此它们是相等的。第二,互补性论断。儿童认为宽度的增加补偿了高度的下降。第三,可逆性论断。儿童认为可将C杯中的水倒回原来的B杯中,因此是相同的。

技术文件 文件名称: 任务管理系统需求说明书项目名称: 任务管理系统 共页 (包括封面) 作者:

1 引言 1.1 编写目的 本文详细描述任务管理系统的需求, 表述的需求信息要求明确、无二义性。开发方与软件使用者充分沟通需求, 最终形成此文档。此文档是后续软件开发的依据。 1.2 背景 任务管理系统是一个XX与XX电气新技术有限公司产学研合作项目, 项目由XX机电新技术有限公司提出, 由XX承担开发任务。 1.3 定义和缩略语 本文使用了错误!未找到引用源。所显示的面向用户的术语、定义, 包括通用词语在本文档中的专用解释。 表 1.1 术语/定义 错误!未找到引用源。所列为本文用到的缩略语。 表 1.2 缩略语

1.4 参考资料 本文使用了错误!未找到引用源。所列为本文用到的参考资料。 表 1.3 参考资料 1.5 用户 任务信息管理系统的当前用户为XX公司电气事业部, 电气事业部使用成功后可能会在XX公司推广。 2 任务概述 2.1目标 XX公司电气事业部当前的任务主要有2类: 常规工作任务和临时性工作任务。 针对临时任务布置信息很多时候是处于一种开放状态, 缺少任务信息的修正、回馈、和统计分析。而日常职责规定的常规工作, 虽然能够经过标准化的文件固化下来并形成《常规工作计划表》作为一种制度来执行, 也需要主管在百忙之中花很多时间去检查完成情况。 TIMS系统要求工作管理信息能够规范录入, 任务信息流向能够选择, 任务信息依据轻重排序, 能够设定信息提醒, 任务完成

情况能够评估、任务完成情况依据选择项进行统计输出、工作量进行评估。 2.2 系统的特点 TIMS项目的需求主要由XX公司电气事业部提出, 因此本文档是与XX公司电气事业部交互后形成的需求定义, 系统的功能和使用特点优先满足XX公司电气事业部的需求, 若系统后续由于在XX 公司全面推广而引入的新需求, 则不在本文档考虑范围之内。 2.3 假定和约束 本文档经双方确认后, 开发方依据本文档进行下阶段工作。若中途需求发生变更则XX公司需及时告知开发方, 若因XX公司原因引入的需求变更造成开发方工作量的大幅增加, 具体解决方案双方另行协商。若需求变更引入的工作量不大, 开发方应尽量配合。 4. 需求规定 4.1 组织架构 XX公司电气事业部的组织架构如图4-1。

根据语义分析技术,要使一个包含“我”的句子有意义,必须做到( )。多选(A)表语位置上不能使用“我” (B)谓语位置上不能使用系动词? (D)把“我”换成与“我”有关的具体行为和事件 参考答案:CD 语义分析方法:要使一个包含“我”的句子有意义,必须做到以下两点:1、要把主语位置上的“我”换成与“我”有关的更为具体的事件和行为;2、表语位置上的词必须能够根据一定的标准进行评价。 关于语义分析技术理解正确的是( )。单选 (A)改变原有句式结构 (B)如何进行语义表达 (C)分析原有语法结构 (D)着重语义结构分析 参考答案:A 举一反三:心理咨询技能/认知行为疗法查看详情 语义分析技术的关键是分析并改变求助者核心观念“主-谓-表”的句式结构,从而使求助者根据较为客观的标准看待自己的问题,用对具体事件的评价取代对自我的整体性评价,从而改变根深蒂固的核心错误观念。 (1/25)贝克提出的认知治疗技术包括( )。多选 (A)去中心化 (B)识别认知性错误 (C)去个性化 (D)识别自动性思维 参考答案:ABD 举一反三:心理咨询技能/认知行为疗法查看详情 贝克进一步提出了五种具的认知治疗技术:1识别自动性思维。2识别认知性错误。3真实性验证。4去中心化。5忧郁或焦虑水平的监控。 (2/25)关于雷米的认知治疗观点,下列说法中正确的是( )。单选 (A)治疗的目的就是消除表层的错误观念 (B)治疗的目的就是揭示并改变那些深层的错误观念 (C)治疗应从深层的错误观念入手 (D)治疗应逐步根除表层的错误观念

参考答案:B 举一反三:心理咨询技能/认知行为疗法查看详情 雷米认为,认知治疗的目的是要揭示并改变那些中心的、深层的错误观念,而治疗的手段则应从边缘、表层的错误观念入手,逐步靠近中心、挖掘深层并最终予以纠正。 下列关于雷米的认知治疗理论的叙述,正确的包括()。多选 (A)认为导致不适应行为和情绪的根本原因是错误的认知过程和观念 (B)强调错误观念的存在状态 (C)把自我概念作为中心问题 (D)治疗应从核心错误观念入手 参考答案:ABC 举一反三:心理咨询技能/认知行为疗法查看详情 D错误,治疗应从表层、边缘的错误观念入手。 (3/25)认知行为矫正技术强调求助者必须()。多选 (A)打破行为的刻板定势 (B)注意到自己对别人的影响 (C)巩固行为的固有顺序 (D)注意到自己如何感受和行为 参考答案:ABD 举一反三:心理咨询技能/认知行为疗法查看详情 认知行为矫正技术(CBM)的一个基恩前提是求助者必须注意自己是如何想的,如何感受和行动的,以及自己对别人的影响,这是行为改变的一个先决条件。要发生改变,求助者就需要打破行为的刻板定时,这样才能在不同的情境中评价自己的行为。 (4/25)关于行为治疗的步骤,下列说法中错误的是( )单选 (A)首先制定行为矫正目标 (B)一旦达到目标,即可逐步结束干预计划 (C)增加积极行为、减少消极行为是重要环节 (D)监测干预计划并根据情况进行调整 参考答案:A 举一反三:心理咨询技能/认知行为疗法查看详情 。行为治疗是基于实验心理学的成果,帮助患者建立或消除某些行为,从而达到治疗目的的一门心理治疗技术。行为治疗的实施依赖人的三种学习行为:反应学

对皮亚杰认知发展理论的学习心得 认知发展理论是著名发展心理学家让·皮亚杰所提出的,被公认为20世纪发展心理学上最权威的理论。他指出认知发展是指个体自出生后在适应环境的活动中,对事物的认知及面对问题情境时的思维方式与能力表现,随年龄增长而改变的历程。皮亚杰的研究方法不采用当时流行的等实验组及多人资料统计的方式,而采用对于个别儿童(他自己的女儿)在自然的情境下连续、细密的观察纪录他们对事物处理的智能反应,属于质的研究。而他这种研究方式,广为现时儿童心理学家所采用。 对于皮亚杰认知发展理论,经过我们近期学习,深深的体会到:当老师不懂儿童心理学史肯定当不好的。人总是积极地试图学习。皮亚杰指出,儿童是积极的学习者,他们会主动去思考有关外部世界的知识。皮亚杰眼中的儿童通过对自己的假设进行检验来发现周围事物是怎么运作的。由此,皮亚杰得出了对人的根本看法:人生而有理性,人总是企图了解周围世界。这强调了儿童对于知识的主动性和能动性。那么儿童如何获得新知识?皮亚杰认为,儿童有一种与生俱来的探索精神和好奇心,具有理解客观世界的内在欲望,这便是其探究世界的内部动机。正是这个内在动力驱使儿童主动、积极地发现知识。至于如何获得新知识,皮亚杰的认知建构主义理论认为,儿童通常是在自身经验的基础上建构自己的知识。如果教师仅仅是给学生解释概念,那么学生掌握的也不过是“死的知识”,因而,学生需要亲身探索和经历事物的机会。其次,他以儿童扔玩具为例,认为这一在父母眼里调皮的行为极有可能是儿童在体验物体的重力现象以及自由落体的过程。 除此之外,皮亚杰提出了智力发展的四个阶段,认为每一阶段都有其独特的认知结构。他认为发展是一个不断建构的过程,需要在前一阶段发展的基础上才可能出现进一步的发展。因此,智力的塑造是有条件的,它必须遵循智力发展的阶段来设计课程。教学不能超越儿童的发展阶段搞拔苗助长。结合我们现在的教育设计,这一点做的还是有些不足,我们应该结合理论与实际开发新的设计。 对于皮亚杰认知发展理论我认为可以充分利用在现代教育中,希望以后可以有实践的机会来证明理论的正确。

齐力人力资源管理系统 需求说明书 [V1.0(版本号)] 班级:S3SN23班 组名:团队项目第6组 指导:张XX老师 组员:XXXXXX [二零一二年五月十二日] 1.引言 1.1编写的目的 随着企业的信息化和体制改革的步伐,人才竞争使企业的人力资源面临前所未有的挑战。越来越多的企业不断地加大对员工的投资,从而更好地吸引、保留和发展所需要人才,是企业拥有持久的、强大的竞争优势。 我们将为企业提供全面的人力资源管理解决方案,只在满足快速成长的企业管理信息化需求,主要目的就是帮助客户快速持续和健康成长,并且使人力资源部门借助此管理系统

从重复烦杂的日常管理事务中解脱出来,将更多的精力投注于人力资源战略规划以支持和推动企业战略目标的实现,不断提升人力资源部对企业的价值,有效的提升企业的核心竞争力。 本说明书目的在于明确说明系统需求,界定系统实现功能的范围,指导系统设计以及编码。 本说明书的预期读者为:公司人力资源部人员,项目经理,系统分析员,系统设计人员,开发工程师,测试经理以及测试设计人员等。 本说明书的编写为下阶段的设计、开发提供依据,为项目组成员对需求的详尽理解,以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。 1.2背景 人力资源管理模块以经营管理为基础,采用成熟、先进的计算机软、硬件集成技术,融入科学的人事管理思想和模式,对企业及其下属公司的人事信息进行采集、储存、加工、处理和分析,使其及时准确地反映企业的人事聘用状况、人员流动情况、薪资情况等人事信息,为各层管理者提供快速准确的人事管理依据与辅助决策数据。 广告公司发展现状几十年来,中国广告市场犹如一块大蛋糕,众家前来分割而食,使广告经营单位和从业人员急速发展,人员良莠不齐,懂专业知识的少,小本经营多。面对危机与机遇,出路只有一条:通过改革和创新,提高管理能力,提高核心竞争力。通过导入规范化信息管理系统,尤其是人力资源管理系统,建立信息化平台。只有在人力资源得到合理的分配,才能发挥出企业的整体实力,站稳脚跟。建立一个完善的人力资源管理系统,对一个企业的领导者在人力管理方面有着非常重要的作用。 我们的项目就是基于人力资源管理在企业发展中的重要作用而开发的,使公司能更好的管理人力资源,提高企业的整体竞争力。通过实施人力资源管理系统,提高人力资源部在日常人力资源操作性等事物的工作效率,为高层提供即时的搞笑的人力资源数据查询、分析,为高层提供决策支持。同时有利于人力资源内部流程的规范与再造优化,以便更好的为员工(我们的客户)提供更好的服务。 1.3定义 1.3.1专业术语 数据流图:数据流图是结构化方法中使用的工具,它以图形的方式描绘数据在系统中流动和处理的过程,由于它只反映系统必须完成的逻辑功能,所以它是一种功能模型。 1.3.2主页术语定义 .net:是Microsoft XML Web services 平台。XML Web services 允许应用程序通过Internet进行通讯和共享数据,而不管所采用的是哪种操作系统、设备或编程语言。 SQL:是一种数据库查询和程序设计语言,用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。 甘特图:它是以图式的方式通过活动列表和时间刻度形象地表示出任何特定的活动顺序与持续时间。

认知行为疗法(四) 六、专家观点 1、许多人认为我之所以心情不好是因为我遇到了倒霉的事件,好像是不好的事件带来的心理苦恼。在ABC理论中,由于 有认知的作用,所以不好的事件是否会带来心理苦恼就不一定了,甚至有可能会带来成长和好的机会。这就是认知行为治疗的重要观念:是非理性或错误认知导致异常情感或行为,而不仅仅是事件本身。 2、自动思维和核心信念的关系:如果将心理活动比喻成一棵树,那么自动思维就是树叶,核心信念就是树根。不合理的认知方式或自动思维来源于其深层的核心信念。核心信念的形成和早年经历有关,一旦形成后,会潜移默化地影响人们的思维和行为。这种影响太隐蔽,一般不容易被人们意识到,所以生活中经常会听到“当局者迷、旁观者清”的说法。当遇到一些类似事件时会触发核心信念。 举例:早年丧母的人长大后遇到不良生活事件的打击,如重大考试失利、患重病、遇到严重困难等可能触发其潜在的丧失感,表现为许多的负性自动思维,在不合理想法的影响下,越发不能考虑现实情况,将会逐步失去客观判断的能力,最终彻底印证了核心信念,即“我是糟糕的,没有人能帮助我。我是失败的。” 3、所以只是单纯的改变自动思维不行,要想彻底放弃一些不合理的认知,还必须从改变核心信念入手。

(1)认知行为治疗需要在行动中识别不合理认知,在行动中替代不合理认知,在行动中改变核心信念,所以行动很重要。 (2)治疗师会布置家庭作业,家庭作业要求每天做。不合理的认知是经年累月形成的,要改变它们也需要不断的实践实践再实践。所以认知行为治疗不是单纯的改变认知,而是在行动中体会和修正认知。许多人只重视认知,不重视行动,结果变成了“思想的巨人,行动的矮子”,变成了一个认知理论家,却无法解决自己的问题。

皮亚杰认知发展理论在教学中的应用 皮亚杰主张认知发展不是能够被教的,但他的关于儿童认知发展的连续性和阶段性的理论,向人们展示了一个丰富、复杂而又有规律的儿童心理发展的世界,表现了儿童认知发展的一般模式,为教育工作者更好地了解儿童,促进儿童认知发展提供了理论依。 皮亚杰不主张教给儿童那些明显超出他们发展水平的材料,反对人为地或无根据地加速儿童的发展。认为以往的教育忽视了儿童与成人认识活动的质的区别,主观地以成人的思维方式去教儿童。教师应仔细观察儿童解决问题的思维过程,正确判断儿童所处的思维发簪水平,相应地调整教学,使之与学生的水平相适应。 皮亚杰反对那种教师主动教却处于消极状态的教学活动。教师应该为学生提供丰富的环境,,引导学生主动探讨,亲自参加社会实践活动,促进他们建构知识。同时,为学生设计一些社会互动活动,提供概念的实例,为认知发展过程提供环境资源。 基于皮亚杰认知发展理论,教育界提出几种行之有效的教学方法,主要为活动法、自我发现法、认知冲突法、同伴影响法等。(以下参见吴庆麟《教育心理学——献给教师的书40页》 活动法——皮亚杰认为智慧发源于动作,而主体的活动(动作)就是连接主客体的桥梁,也是智慧根本的来源。在教学中实施活动原则,就应该放手让儿童动手动脑,探索外物,获得丰富的逻辑——数理经验,通过反省抽象逐步形成、发展自己的认知结构。对教师来说,强调活动就意味着应着眼于儿童的认知结构发展,而不拘泥于某一事物的精确记忆。 自我发现法——依据皮亚杰理论,儿童自己发现的东西才能积极地被同化,继而产生深刻的理解。要实施自我发现教学,教师要根据儿童认知发展水平来创设适当的教学情境,给儿童自我探索、自我发现的机会,使儿童通过积极的同化和顺应,获取对外界事物的认识。 认知冲突法(失衡法)——是让儿童学习那些与自己已经具有的知识有所不同的新事物。运用该方法,要注意材料引发的认知冲突的适当性,即材料的适度新颖原则,这样才能激发儿童求知的欲望,增强学习动机。 同伴影响法——皮亚杰一贯重视儿童之间的互教和相互影响。儿童之间彼此交流看法,可以使他们不断了解他人的观点,在同一认知水平上的其他儿童似乎比成人更能够促进儿童从自我中心中解脱出来。因此,鼓励儿童多与自己年龄相仿的同伴一起活动、一起学习,可以有效促进儿童认知水平的发展。 新皮亚杰理论对皮亚杰理论提出的批评: 1.生物化倾向以及忽视社会文化影响; 2.缺少积极的教育意义;不主张通过学习加速儿童认知发展过程,不重视教育对儿 童认知发展的作用; 3.低估了儿童的综合能力。研究表明,当幼儿遇到困难任务时,他们的认识表现与年长儿童和成人的接近程度比皮亚杰估计的要高;

目录前言 1什么是需求需求分析在整个开发周期的作用。 2 在需求过程中的三个里程碑 2.1 第一阶段确定项目的大背景 2.2 第二阶段项目本阶段的核心需求定义和确定2. 3 第三阶段项目详细需求分析前言需求对于我们IT人来讲是一个再熟悉不过的名词了如何在项目开发周期做需求那就是各有各的道了下面是我对软件开发过程中对做需求的理解和总结。希望能给大家带来一点不同的感官。 1什么是需求需求分析在整个开发周期的作用。对于需求概念来讲就是功能质量约束。在整个开发周期中需求是整个开发的基础。需求分析成功则软件风险就减少了一半。这么一讲还是蛮空洞的对于我们来讲如何进行需求分析它的流程是什么每步流程的标准又是什么呢本人在需求操作中主要分为三个阶段。第一阶段确定项目的大背景。第二阶段项目本阶段的核心需求定义和确定第三阶段项目详细需求分析。 2 在需求过程中的三个里程碑 2.1 第一阶段确定项目的大背景确定项目的大背景就是充分的了解项目的领域客户对项目的期望值。其次对于企业项目来讲在确定项目目标后还要进一步的了解客户的企业框架。当前项目在企业框架中位置第三方接口定义等等。在考虑到完成业务上的预景后接下来就是项目实现技术实现方案选择实现项目的技术框架通常包含开发平台第三方组件硬件环境测试环境部署环境等第一阶段的配置项为《企业建设方案》 2.2 第

二阶段项目本阶段的核心需求定义和确定在确定了需求的大背景下下一步我们需要做的内容就是确定项目的核心功能关键的质量和相关的约束。在这边我要着重向大家说明一下温昱老师的二维需求表。表的格式为功能质量约束业务及需求用户级需求开发级需求功能软件功能又分关键功能次要功能等。在第二阶段我们要做的就是分辨并整理关键功能和次要功能。根据项目的规划找出当前需要实现的关键功能与此同时对于高风险技术风险大的功能或者关键功能中相互冲突的功能进行前期取舍。当然啦在取舍和确定具体的功能范围还是要和客户之间相互沟通的最后要补充一点的就是确定关键功能这个过程是不停递归的一个过程。质量一般质量分类包含性能安全性可靠性易用性可扩展可维护可移植等。在需求分析中和关键功能一样要根据项目的愿景进行关键质量的筛选。在某种情况下软件的质量之间还是有冲突鱼和熊掌不可兼得的情况如可维护性和性能是一对对立的两兄弟。我们还需要对这样的关键质量进行必要的取舍。在作出这样的取舍依据的标准就来源于我们需求的第一阶段的工作。约束软件的约束分好多的角度业务级约束举例项目的组织结构和人员信息来源于企业人事系统用户级约束举例使用客户用一部分是残障人事等其包含了藏语用户等开发级约束举例开发人员的技术水平等。在调研并完成这样的二维需求表后及时的和客户沟通

认知行为疗法(试题) 一、单选题 1、认知学派源自于()和弗洛伊德精神分析学派的分道扬镳 A.巴普洛夫 B.阿德勒 C.斯金纳 D.艾里斯 【正确答案】B 2、( )是经过长时问的积累形成了某种相对固定的思考和行为模式,行动发出已经不需要经过大脑思考,而是按照既有的模式发出。A.自动化思考 B.自主化思考 C.习惯化思考 D.固定化模式 【正确答案】A 3、关于认知学派的基本观念,下列表述错误的是( )。 A.人类的思想、感觉和行动之间是有相互联系的 B.不适宜的行为产生于错误的知觉和解释 C.几乎所有的人类心理活动都与认知有关 D.行为学派与认知学派的融合意味着二者不存在分歧

【正确答案】D 4、小朱学习成绩较差,在老师和同学眼中是一个“差生”,社会工作者在与其交流中发现,小朱也认为自己是坏孩子,但他很想提高学习成绩,成为好孩子。根据认知行为理论,社会工作者最适当的做法应当是( )。 A.帮助小朱改变是“坏孩子”的看法 B.为小朱提供功课辅导以提高成绩 C.让老师和同学改变对小朱的看法 D.帮助小朱宣泄早期不愉快的情绪 【正确答案】A 5、为行为主义奠定了理论基础的学说是( )。 A.自我心理学 B.经典条件反射学说 C.社会学习理论 D.操作条件反射学说 【正确答案】B 6、认知行为疗法是()。 A、一种技能 B、一种理论指导下的疗法

. C、一种强调关系建立的疗法 D、一种以个人价值观为指导的疗法 【正确答案】B 7、贝克的认知疗法强调()。 A、咨向师是诊断者 B、咨询师是教育者 C、咨询师治疗者 D、咨询师既是诊断者又是教育者 【正确答案】D 8、合理情绪疗法认为,扮演着中介与协调作用的是() A.情境 B.情绪 C.行为 D.认知 正确答案:D 9、ABC疗法中,A是指() A.对事件的评价与解释 B.刺激性事件 C.行为和情绪 D.治疗手段 答案:B 10、信念的特征不包括:() A.稳定性 B.执着性

皮亚杰认知发展理论 (一)认知发展观:皮亚杰认为,发展是一种在个体与环境的相互作用过程中实现的意义建构。他用图式、同化、顺应和平衡来解释这一过程。图式,是指儿童对环境进行适应的认知结构。同化,是指儿童利用已有的图式把新刺激纳入到原有的认知结构中去。顺应,是指儿童通过改变原有的图式或形成新图式的方式适应新刺激。平衡,是指同化作用和顺应作用两种机能的平衡。不断发展着的平衡状态,就是整个心理的发展过程。 (二)发展阶段论:皮亚杰把个体从出生到成熟的发展过程分为四个阶段。1.感知运动阶段(0~2岁):儿童主要通过感知运动图式与外界发生相互作用,一般在9-12月,儿童获得客体永恒性。2.前运算阶段(2~7岁):儿童进入智慧发展阶段,思维已表现出了符号性的特点,但其思维具有具体形象性、不可逆性、自我中心等特征,尚未获得守恒的概念。存在泛灵论的思维。3.具体运算阶段(7~11岁):,儿童具有了明显的符号性和逻辑性,能进行简单的逻辑推演,克服了思维的自我中心性,获得了守恒的概念,思维可逆。但这一阶段儿童的思维活动仍局限于具体的事物及日常经验,缺乏抽象性。4.形式运算阶段(1l、12~15、16岁):儿童总体的思维特点是能够提出和检验假设,能监控和内省自己的思维活动,思维具有抽象性,思维可逆和补偿。 (三)影响发展的因素a.成熟:指机体的成长,特别是神经系统和内分泌系统的成熟b.练习和经验:指个体对物体施加动作过程中的练习和习得的经验。c.社会性经验:社会环境中人与人之间的相互作用和社会文化的传递。d.平衡化;个体在与环境相互作用过程中的自我调节。是心理发展的决定因素。 (1)皮亚杰发展理论对教育工作的启示 皮亚杰的发展理论对教育教学实践,对教育工作者的理论研究和实践探索都有重要的价值。 1、皮亚杰认知发展理论强调认知发展对学习的制约作用。在教育教学中要依据不同儿童不同发展阶段的认知特点进行教学。 2、学习是一个主动建构的过程,知识是学习者经过同化、顺应机制而建构起来的经验体系。这要求我们树立新的知识观、学习观,选择符合儿童发展的教育内容,通过精心组织的教学内容与方法促进儿童认知发展。 3、教学应引导并促进学生的发展。不主张毫无根据地或人为地加速儿童的发展即不主张教给儿童那些明显超出他们发展水平的材料;但同时,过于简单的问题对儿童的认知发展作用也不大。在皮亚杰看来,儿童的认知发展是以学生已有的认知结构为基础的,并以已有图式与环境相互作用而产生的认知需要为动力。鉴于此,教师应该为学生提供略微高于他们现有思维水平的教学,使学生通过同化和顺应过程达到平衡,从而帮助学生发展已有的图式,并建立新的图式。对皮亚杰认知发展阶段理论的掌握有助于教师理解自己的学生处于何种阶段,是否具备掌握某一知识的认知水平,从而调整和改变教学目标。 4.保持学生的学习主动性和自主性,使他们积极地参与到学习活动中来。皮亚杰反对教师主动地教而学生却处于消极状态的教学。儿童的认知发展需要丰富的环境刺激,教师要提供探索的机会,提供社会互动的机会。同时,教师要学会利用学生的生活经验,促进学生新旧知识的整合,帮助儿童纠正错误的思维方式,而不是盲目地作出判断。 5.儿童在认知发展过程中存在着个体差异。在教学中,每个学生的认知发展水平和已有知识经验都有很大差异,教师要了解学生的不同认知发展水平,以保证所实施的教学与学生的认知水平相匹配。教师可以通过观察学生在解决问题时的表现来达到该目的 (二)皮亚杰认知发展理论评价: 优点:①不只是关注儿童思维的结果,还要关注思维的过程。思维的质量状态只有在过程中才会充分表露,关注思维过程才会把握学生的学习方式,从而给予有的放矢的引导。 ②认识到儿童的自主性、积极参与在学习活动中的重要作用。学习是在个体与环境的相