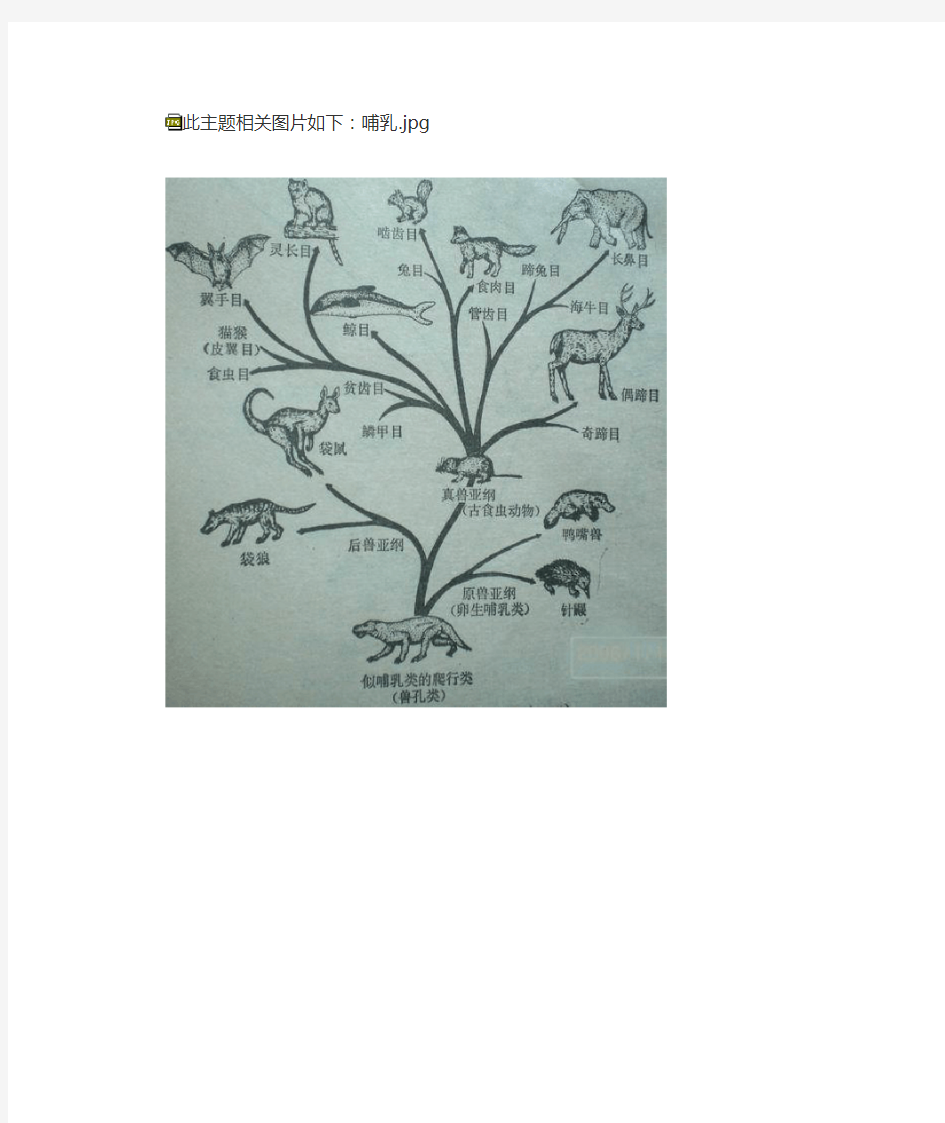

哺乳动物的进化树

哺乳动物的起源比鸟类早,它的祖先是爬行类中的兽孔类。如二叠记兽齿类的犬颌兽,三叠纪鼬龙类的云南卞氏兽,与啮齿类有些像,它们不是真正的哺乳类,是爬行动物与哺乳动物的中间类型。

第一批真正的哺乳动物可能是像尖鼠那样的小动物。它们在夜间活动,以捕昆虫和偷恐龙蛋为食。哺乳动物在整个中生代它们没有多在的发展。然而到了新生代,由于地壳运动,气候环境的变化,那些在中生代统治地球的巨大恐绝灭了。在身体形态上具有比爬行类优越的哺乳动物便迅速占据恐龙绝灭所遗留下来的生态区域,蓬勃发展。由于冈瓦纳大陆在中生代的分裂漂移,与非洲及亚洲大陆分离,一些中生代时原始低等哺乳动物在澳洲大陆生存与进化,整个新生代与美洲、亚洲和欧洲隔绝,脱离了欧亚和美洲发展起来的进步哺乳类竞争,使得一些澳洲大陆上的低等哺乳动物偏安一隅,演变成为今天澳洲独特的动物群,它们是原兽亚纲单孔类和后兽亚纲有袋类的组合。

南美洲的情况与澳洲有某些方面的类似。在新生代的早期南美与北美分离,那时迁移到南美洲的一批哺乳动物发展为南美洲特有的南方有蹄类。然而在亚洲古新世的地层中发现有原始的南方有蹄类,这就提出南美洲在新生代中后期发展起来的特殊有蹄类可能与亚洲有着某种早期的联系。在新生代晚期,南美重新与北美连接,在北美发展的进步肉食类侵入南美,使南美洲繁荣的南方有蹄类很快绝灭。亚、欧、非洲和北美是新生代哺乳动物繁荣发展的主要地区,在这些地区发展起来的哺乳动物种类繁多,进化迅速,目前已有的化石证明在新生代早期古新世和新世时欧洲、北美和亚洲哺乳动物群有许多共同点,非洲在始新世以后兴起的哺乳动物与欧亚有交往,过去一般是用白令陆桥和北极陆桥交往来解释北半球这些大陆哺乳动物群的相似。新生代哺乳动物兴起迅速,分支进化快,迁移扩散,分布广泛,成为地球上占统治地位的动物。

此主题相关图片如下:哺乳.jpg

一、鱼类,两栖类,爬行类、鸟类和哺乳类的骨骼 观察经制备好的骨骼标本,了解其特点。 ◆鱼类脊柱的分化程度很低,脊椎只有躯椎(trunk vertebra)和尾椎(caudal vertebra)两种。 ◆躯椎附有肋骨(lib),尾椎特具脉弓,容易区分。 ◆鱼类特有的双凹形(amphicoelous)椎体。 鱼类成对的附肢骨骼没有和脊柱发生联系,这是其骨骼系统的特点之一 两栖类 ◆分颈椎(cervical vertebra)、躯干椎(trunk vertebra)、荐椎(sacral vertebra)和尾椎(cauda vertebra)。具有颈椎和荐椎是陆生脊椎动物的特 征。 ◆颈椎1枚,又称为寰椎(atlas) ◆躯干椎7-200枚,12-16枚(有尾两栖类),无尾 两栖类最少为7枚,无肋骨。 ◆椎体多为前凹型或后凹型。少为双凹型。 ◆荐椎1枚。 ◆尾椎在无尾类中为1枚 爬行类 ?出现了枢椎、2枚荐椎。寰椎与头骨的枕骨髁作关节,能与头骨一起在枢椎的齿状突上转动,从而使头部有了更大的灵活性。 ?与两栖动物的比较: 两栖动物:颈椎(1枚)+体椎+荐椎(1枚)+尾椎 爬行动物:颈椎(2枚)+胸椎+腰椎+荐椎(2枚)+尾椎 ?有发达的肋骨,一部分胸椎的肋骨与胸骨形成羊膜动物特有的胸廓(throax),它与保护内脏器官和加强呼吸作用的机能密切相关 ?蛇类不具有胸骨,其肋骨具较大的活动性,并借助皮肤肌支配腹鳞,以完成特殊的运动方式 肩带有十字形上胸骨(而非胸骨的组成部分) 四肢与身体长轴呈横出的直角相交,肩臼浅小。故爬行动物在停息或爬动时都保持着腹部贴地的姿态。 鸟类 ?鸟类的脊柱可分5区,即颈椎、胸椎、腰椎、荐椎和尾椎。 ?颈长,颈椎数目较多。颈椎的特点是活动性很大,其椎体呈马鞍型,称为异凹型椎体。这种类型的椎体是鸟类所特有的,椎间关节活动性极大,鸟头能转动180°,某些鸮形目的鸟头甚至能转动270°。

第一章:动物进化基本原理 第一节:关于生命起源的问题 第二节:动物进化的例证 一、比较解剖学的例证: 动物的演化反映在形态结构上,比较各类动物的体制结构不难找到它们之间的进化线索与亲缘关系。 1、同源器官(homologous organ): 不同类动物的某些器官有时在外形上不 同,功用也不同,但其基本结构和胚胎 发育的来源上却相同。如脊椎动物的前 肢——鸟翅、蝙蝠的翼、鲸的鳍状肢、 狗的前肢以及人的手臂等,它们在外形 和功能上不相同,但内部结构却相似, 在胚胎发育中由共同的原基构成。这种 一致性证明了这些动物有共同的祖先, 其外形的差异则是由于适应不同的生活 环境,执行不同的功能造成的。哺乳类 中的3块听小骨(镫骨、砧骨、和锤骨)和其祖先的一部分咽弓(舌颌骨、方骨和关节骨)也是同源器官。又如陆生脊椎动物的肺与鱼类的膘,从胚胎发生上看,均由原肠突出形成。 2、同工器官(analogous organ):指在功能上相同,有时形状也相似,但来源和基本结构均不同。例如蝶翼与鸟翼均为飞翔器官,但蝶翼是膜状结构,由皮肤扩展形成,而鸟翼是脊椎动物前肢形成,内有骨骼外有羽毛。又如鱼鳃与陆栖脊椎动物的肺,均为呼吸器官,但鱼鳃鳃丝来自外胚层,而肺来自内胚层。

3、痕迹器官(vesrigial organ):指动物或人体中一些残存的器官,它们的功用已经丧失或极小。如鲸残存的腰带证明其为次生性水栖哺乳类,其祖先应是陆生哺乳类。同样,从蟒蛇泄殖腔孔两侧是一对角质爪和退化的腰带的存在证明其祖先应为四足类型爬行动物。 人体也有许多痕迹器官的存在,如退化的盲肠与蚓突,已失去消化功能;分节的腹直肌为原始肌肉分节现象的残遗;眼角的瞬膜、动耳肌、尖形的犬牙、体毛、男性的乳头和小的尾椎骨等。痕迹器官的存在只有用进化观点才能合理的解释,即人类是由具有这些器官的动物进化而来。 二、胚胎学的例证: 不同的脊椎动物的早 期胚胎发育彼此很相似, 都具有鳃裂和尾,头部较 大,身体弯曲。胚期越早, 体形也越相似,以后才逐 渐分化显出差别。在分类 地位上越相近的动物,其 相似的程度也越大。 动物胚胎发育的过程 一般能重现其在种系进化历程中的重要阶段。如:哺乳动物从一个受精卵发育开始,历经囊胚、原肠胚至三胚层等是相当于无脊椎动物阶段,待出现鳃裂(或鳃囊),相当于鱼类阶段,再出现心脏的分隔变化,相当于由鱼类→两栖类→爬行类→哺乳类各阶段。这就是德国生物学家赫克尔(Haeckel)提出来的“生物发生律”或“重演论”(biogenetic law或recapitulation theory),即“个体发育的历史是系统发育历史的简单而迅速的重演”。蛙的个体发育中由蝌蚪到成蛙的变态的一系列体制结构的变化,清晰地反映出脊椎动物的由水生到陆生的演变。

动物的进化 一、课文说明 第9、10、11课构成本册教材的“生物”教学单元。本课指导学生认识动物的进化;在能力培养方面,属于“分析综合能力”的系列。 课文分三部分: 第一部分概括地说明:通过对各个年代地层中化石的研究,人们发现古代的动物和现代的动物不一样。 第二部分简单地介绍动物进化的历程。这部分内容分为六层: 1.六亿年前自然界的动物。此时地球上到处是海洋,海洋中生活着低等的简单的海洋生物。插图中画的是古杯海绵、三叶虫、腕足类动物。这些动物身体的构造都比较简单,大多有坚硬的外壳。 2.五亿年前自然界的动物。此时出现了原始的鱼类——甲胄鱼。甲胄鱼的外形与现代鱼相似,有尾鳍;它与现代鱼明显的不同是头部和躯干部包有硬的骨板,口无上下颌,大多没有偶鳍(胸鳍等)。 3.三亿年前自然界的动物。此时随着自然环境的变化(有些湖泊、沼泽在干旱季节干枯),出现了总鳍鱼。总鳍鱼外形如鱼,胸鳍和腹鳍宽大有力,可以支持身体在地上缓缓移动,是从鱼类到两栖类的中间类型的动物。总鳍鱼逐渐进化成最早的两栖动物。最早的两栖动物叫做坚头类,外形还有些像鱼,有似鱼的尾鳍,体表被有鳞片;与鱼的不同是没有偶鳍,而有四肢,这是两栖动物的特征。 4.二亿年前自然界的动物。此时,随着地球上陆地面积的扩大,出现了更能适应陆地生活和干旱环境的动物——蜥螈。蜥螈是从两栖动物发展到爬行动物的中间类型的动物。 5.一亿年前自然界的动物。此时是爬行动物在地球上盛行的时期。图中是几种大型的恐龙——马门溪龙、剑龙、角龙等。 6.七千万年前自然界的动物。此时,随着自然环境的变化(地壳变动、气候变冷、植物大量死亡等),很多爬行动物(如恐龙)灭绝,有些爬行动物演变成鸟类,有些爬行动物演变成哺乳动物。图中画的是始祖鸟和鸭嘴兽。始祖鸟是鸟的祖先,身体覆盖羽毛,前肢像翼,足有四趾,三趾向前,一趾向后,这些特征都像现代的鸟;始祖鸟的口中有牙,前肢有爪等,仍像爬行动物。鸭嘴兽是现存的而又古老的哺乳动物。它虽不是哺乳动物的祖先,但在动物进化史上有重要的地位。鸭嘴兽体表有毛,用乳汁哺育后代,具有哺乳动物的特征;鸭嘴兽的繁殖方式是卵生,又像爬行

动物呼吸系统的演化

我们知道,几乎所有的动物都要从水环境或直接从空气中获取O2,同时释放生物氧化代谢产生的CO2,整个过程就是呼吸。 那么这一节,我们要讲的是动物呼吸系统的演化,也就是从单细胞的原生动物到高等的哺乳动物,它们的整个呼吸系统是如何演变的: 首先,我们来看原生动物,它是单细胞生物,所以只能靠细胞膜的表膜通过扩散作用得到O2,排除CO2。然后到多细胞海绵动物,2胚层腔肠动物,最原始的3胚层扁形动物,再到线虫动物,环节动物,由于这些动物个体小、扩散距离短,通过扩散就能满足气体交换的需要,因此,它们都是在体表进行呼吸,即皮肤呼吸。从软体动物开始出现了真正的鳃,水生种类用鳃呼吸,陆生种类用肺直接摄取空气中的氧,这个肺是外套膜内一定区域微血管密集形成的网。节肢动物的呼吸器官就形式多样了,小型节肢动物是靠体表进行气体交换,如

那么另外一个区别呢?就是软骨鱼的鳃间隔很发达,尤其是板鳃亚纲,可以直接达到体表,那么到了硬骨鱼,鳃间隔退化,鳃丝直接着生在鳃弓上面。 为了更直观地认识鳃的演化,我们画个简单的模式图:这里是消化道,外面是皮肤,中间是肌肉层,中胚层。消化道向外突起,一直到皮肤这里打通,这就是七鳃鳗的一个鳃了,然后再打通一个,类似地,它就有七个鳃囊形,这是它的内鳃孔、鳃囊、外鳃孔,鳃丝着生在这上面,那中间这个部分叫什么呢?对,是鳃间隔;然后到了硬骨鱼呢,鳃间隔退化,鳃丝直接着生在鳃弓上。 为了看得更清楚一些,我们画另一个侧面的图,这是鳃弓,这是鳃间隔,上面着生鳃丝。中华鲟呢,鳃间隔退化不完全,还残余一点鳃间隔,鳃丝是这样着生的,然后到硬骨鱼,鳃间隔完全退化,鳃丝直接着生在鳃弓上面。这就是水生动物鳃的演变情况。

动物进化过程中出现的重大事件及其意义 广二师生物系2012级生物科学本四A班 众所周知,我们今天地球上绚丽的动物世界是经过几亿年的进化而形成的。在这漫长的进化过程中,出现了许多重大事件,每一个都是里程碑式的,它们使动物的进化出现了跨越式发展。接下来让我们以动物演化历程为线索,对这些重大事件及其意义进行一一阐述。 在无脊椎动物中首先出现的重大事件为扁形动物门中两侧对称体型和中胚层的出现。两侧对称体型,即通过动物体的中央轴,只有一个对称面(或说切面)将动物体分成左右相等的两部分,因此,两侧对称也成为左右对称。从动物演化史上看,这种体型主要是由于动物从水中漂浮生活进入到水底爬行生活的结果。这种体型对动物的进化有重要意义。因为凡是两侧对称的动物,其体可明显地分出前后、左右、背腹。体背面发展了保护功能,腹面发展了运动功能,向前的一端总是首先接触新的外界条件,促进了神经系统和感觉器官越来越向体前端集中,逐渐出现了头部,使得动物由不定向运动变为定向运动,使动物的感应更为准确、迅速而有效,使其适应的范围更广泛。两侧对称不仅适于游泳,又适于爬行。从水中爬行才有可能进化到陆地上爬行,是动物由水生发展到陆生的重要条件。 中胚层的出现对动物体结构与机能的进一步发展有很大意义。一方面由于中胚层的形成减轻了内、外胚层的负担,引起了一系列组织、器官、系统的分化,为动物体结构的进一步复杂完备提供了必要的物

质条件,使扁形动物达到了器官系统水平。另一方面,由于中胚层的形成,促进了新陈代谢的加强。比如由中胚层形成复杂的肌肉层,增强了运动机能,再加上两侧对称的体型。使动物有可能在更大的范围内摄取更多的食物。同时由于消化管壁上也有了肌肉,使消化管蠕动的能力也加强了、这些无疑促进了新陈代谢机能的加强,由于代谢机能的加强,所产生的代谢废物也增多了,因此促进了排泄系统的形成。扁形动物开始有了原始的排泄系统——原肾管系。又由于动物运动机能的提高,经常接触变化多端的外界环境,促进了神经系统和感觉器官的进一步发展。扁形动物的神经系统比腔肠动物有了显著地进步,已开始集中为梯型的神经系统。此外,由中胚层所形成的实质组织有储存养料和水分的功能,动物可以耐饥饿以及在某种程度上抗干旱,因此,中胚层的形成也是动物由水生进化到陆生的基本条件之一其次是假体腔动物中假体腔(体腔)与环节动物中真体腔(次生体腔)的出现。假体腔,是动物体腔的一种形式,也是动物进化中最早出现的一种原始的体腔类型,它是由胚胎发育期的囊胚腔持续到成体而形成的体腔,其中充满体腔液,没有体腔膜。假体腔的出现比之于扁形动物的元体腔或实质有着明显的进化意义。首先,它对体内器官系统的自由运动与发展提供了空间;其次,体腔液较之间质能更有效地输送营养物质及代谢产物,以完成循环的机能,体腔液也能调节及维持体内水分的平衡,以维持体内稳定的内环境。此外,体腔液作为一种流体静力骨骼,能使身体更迅速的运动,从而使假体腔动物大多数类群摆脱了以纤毛作为主要的运动器官的状态。总之假体腔的出

小学生物新课程标准教材 生物教案( 2019 — 2020学年度第二学期 ) 学校: 年级: 任课教师: 生物教案 / 小学自然 编订:XX文讯教育机构

动物的进化 教材简介:本教材主要用途为通过学习生物这门课程,可以让学生打开对世界的认识,提高自身的见识,本教学设计资料适用于小学生物科目, 学习后学生能得到全面的发展和提高。本内容是按照教材的内容进行的编写,可以放心修改调整或直接进行教学使用。 目的要求 l、通过本课教学。使学生初步了解动物进化的历程。以及进化的条件。 2、培养学生的观察能力(观察古生物的外形特征)、想像力(根据古生物化石图想像古生物的形象)郴分析综合能力(通过对动物进化历程的分析。综合出一些基本的进化规律)。 3、向学生进行科学自然观教育:自然界中的生物从古至今是不断发展变化的。 课前准备 教师准备:挂图或投影片古代海洋动物、甲胄鱼、总鳍鱼类、坚头类、蜥蜴、各种恐龙、始祖鸟、鸭嘴兽等。 教学过程 导入新课 提问: (1)什么是化石?

(2)化石有什么作用?(根据化石可以知道什么) 2、讲述:人们通过对各个年代地层中动物化石的研究,发现古代的许多动物和现代动物不一样。有什么不一样呢?这节课我们就来了解这个问题。 学习新课 1、指导学生认识动物从古至今的发展变化 (1)讲述: ①六亿年前在很早很早以前,地球上到处是海洋,没有我们现在看到的这些动物,只在海洋里有一些低等的动物。(出示挂图或投影片古代海洋动物)图中是大约六亿年前的海洋动物。 ②观察:你知道这些动物叫什么名字吗?它们是什么样的? ③讲解:这些动物的身体构造都比较简单,大多有坚硬的外壳。其中有我们熟悉的三叶虫(在《地层》一课曾看过三叶虫的化石),此外还有古杯海绵…… (2)五亿年前 ①讲述:到了大约五亿年前,地球上仍然到处是海洋,由低等的海洋生物演变出一种比较高级的生物。 ②出示挂图或投影片:甲胄鱼。

22-2生物进化的历程(2) 教学目标: (一)知识目标: 概述生物进化的主要历程,形成生物进化的观点。 (二)能力目标: 根据各种生物的主要特征,要求学生排列出生物的进化顺序,进一步锻炼学生解决问题的能力。(三)情感态度与价值观目标: 结合生物进化历程的学习,进一步加强学生与生物和谐相处的教育和保护生物圈的意识。 教学重点难点: 重点:生物进化的历程和规律 难点:生物进化的历程和规律 教学设计思想: 动、植物进化的历程是本小节学习的重点。通过了解动物、植物进化的历程,帮助学生认识生物进化的基本规律——从简单到复杂、从低等到高等、从水生到陆生。教学中根据学生已经学习过的动物学、植物学知识,引导学生分析归纳,抓往能反映生物进化的线索,认识生物进化的规律。同时,注意引导学生认识生物进化是生物发展的必然结果。 教师准备:1.查找有关生物进化历程的图片或文字资料。 2.CAI课件 学生准备:查找有关生物进化历程的图片或文字资料。 一.导入新课: 教师:与原始生命起源一样,生物进化的历程也是极其漫长的过程。现在地球上的丰富多彩的生物界是经过漫长的历程逐渐进化形成的。生物进化究竟经历了哪些进化环节呢?今天,我们就一起来探讨一下这个问题。 二.新授: 教师:原始生命在原始海洋中不断繁殖,不断进化。在进化的早期,由于营养方式的差异,原始生

命的一部分进化为具有叶绿素的原始藻类,另一部分进化为不含叶绿素的原始单细胞动物。 以后,这两类原始生物分别沿着一定的历程发展为各种各样的植物和动物。 学生:结合已有的动植物的知识,自学生物进化的历程。 1.植物进化的历程 思考题:(1)总结出植物进化的历程。 (2)分析促进植物进化的外界因素是什么,举例说明。 (3)总结植物进化过程中有什么规律。 学生:(1)植物进化历程是:藻类植物(单细胞藻类植物→多细胞藻类植物)→苔藓植物→蕨类植物→种子植物 (2)促进植物进化的外界因素是地球环境的变化。如由于陆地面积的扩大,部分蕨类植物进化成适应陆地生活的原始的苔藓植物和蕨类植物。 (3)植物进化过程中的规律:由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生。 2.动物进化的历程 教师:引导学生总结动物进化历程,并对动物进化的原因作出分析。 思考题:(1)动物在进化过程中分为哪两大类群?这两类动物进化的顺序是怎样的? (2)无脊椎动物的进化顺序是怎样的?脊椎动物的进化顺序是怎样的? (3)根据各类动物特点,总结动物进化过程中的规律是怎样的,并举例说明。 学生:(1)动物在进化过程中分为无脊椎动物和脊椎动物两大类群。先出现的是无脊椎动物,后出现的是脊椎动物。 (2)无脊椎动物的进化顺序是:单细胞动物→腔肠动物→扁形动物→线形动物→环节动物→软体动物→节肢动物 脊椎动物的进化顺序是:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类 (3)动物进化过程中的规律和植物一样,也是由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生。如在

我们知道,几乎所有的动物都要从水环境或直接从空气中获取O2,同时释放生物氧化代谢产生的CO2,整个过程就是呼吸。 那么这一节,我们要讲的是动物呼吸系统的演化,也就是从单细胞的原生动物到高等的哺乳动物,它们的整个呼吸系统是如何演变的: 首先,我们来看原生动物,它是单细胞生物,所以只能靠细胞膜的表膜通过扩散作用得到O2,排除CO2。然后到多细胞海绵动物,2胚层腔肠动物,最原始的3胚层扁形动物,再到线虫动物,环节动物,由于这些动物个体小、扩散距离短,通过扩散就能满足气体交换的需要,因此,它们都是在体表进行呼吸,即皮肤呼吸。从软体动物开始出现了真正的鳃,水生种类用鳃呼吸,陆生种类用肺直接摄取空气中的氧,这个肺是外套膜内一定区域微血管密集形成的网。节肢动物的呼吸器官就形式多样了,小型节肢动物是靠体表进行气体交换,如水生剑水蚤(zao)、陆生蚜虫;水生种类用鳃(虾、蟹)或书鳃(鲎hou);陆生种类用书肺(蜘蛛)或气管(昆虫),昆虫的气管是体壁的内陷物,它的外端有气门和外界相通,内端在动物体内不断延伸,一再分支,直接与细胞接触,从而把氧气直接供应给组织。棘皮动物的呼吸系统不是很发达,主要通过皮鳃和管足完成。 那么软体动物的鳃结构、肺结构也好,昆虫的气管结构也好,它们都没有呼吸的动力,气体交换都是靠扩散作用进行。

接下来,我们再来看脊椎动物呼吸系统的情况:首先是水生动物,先来看圆口纲的七鳃鳗,顾名思义,即体表有七个外鳃孔;到软骨鱼一般有五对鳃裂直接裸露在外面;然后到硬骨鱼,出现了覆在鳃裂外面的鳃盖,它只有一个外鳃孔,即水从口进来,然后从外鳃孔出去,而软骨鱼呢,水从口进来,再从每一个鳃裂出去,这是他们的区别之一;那么另外一个区别呢?就是软骨鱼的鳃间隔很发达,尤其是板鳃亚纲,可以直接达到体表,那么到了硬骨鱼,鳃间隔退化,鳃丝直接着生在鳃弓上面。 为了更直观地认识鳃的演化,我们画个简单的模式图:这里是消化道,外面是皮肤,中间是肌肉层,中胚层。消化道向外突起,一直到皮肤这里打通,这就是七鳃鳗的一个鳃了,然后再打通一个,类似地,它就有七个鳃囊形,这是它的内鳃孔、鳃囊、外鳃孔,鳃丝着生在这上面,那中间这个部分叫什么呢?对,是鳃间隔;然后到了硬骨鱼呢,鳃间隔退化,鳃丝直接着生在鳃弓上。 为了看得更清楚一些,我们画另一个侧面的图,这是鳃弓,这是鳃间隔,上面着生鳃丝。中华鲟呢,鳃间隔退化不完全,还残余一点鳃间隔,鳃丝是这样着生的,然后到硬骨鱼,鳃间隔完全退化,鳃丝直接着生在鳃弓上面。这就是水生动物鳃的演变情况。 到了陆生脊椎动物,都是用肺进行气体交换,我们从四个方面来看一下肺的演变: 第一,肺的吸氧面积逐渐扩大 两栖动物的肺是囊状的肺,里面分隔很少,它皮肤的表面积比肺

恐 龙 进 化 史 恐龙之所以叫恐龙,是因为当时的人们发现了很多与蜥蜴相似的巨大的化石,于是,在1842年,英国着名的古生物学家查理德欧文(RichardOwen)就创建了“Dinosauria”一词来称呼这些家伙。这一词来自于希腊文Deinos(恐怖的)Sauros(蜥蜴或爬行动物),意思是恐怖的蜥蜴。 恐龙之前的地球是怎样的

在恐龙出现之前,世界上早已有了生命,我们能从化石中粗略地看到它们进化的轨迹。 大约46亿年前的时候,地球出现在了浩瀚的太空。那时候的地球没有海洋、没有陆地,到处都是炙热熔融的岩浆。后来,随着一颗叫做忒伊亚的星球和地球相撞,我们在晚上看到的月亮也形成了。然后,随着时间的推移,地球渐渐冷却下来,形成了原始的大气层,而在海洋中也诞生了最原始的生命——蓝藻,我们把这一时期叫做寒武纪。 寒武纪开始于距今大约5亿7000万年前,在这一时期,原始生命进入了大爆发阶段。 寒武纪:原始生命大爆发 在寒武纪出现了门类众多、具有坚硬外壳的海生无脊椎动物,这便是最早的动物类群,比如着名的三叶虫。左图中的尼尔凯利虫、多角虫都是三叶虫。还有巨大的奇虾,它们是当时最为恐怖的掠食者。 奥陶纪:脊椎动物抢占一席之地 大约到了距今5亿年前,地球进入了奥陶纪。那里仍然是海生无脊椎动物的天下,包括笔石、三叶虫、鹦鹉螺类和腕足类等海生无脊椎动物得到了空前的发展。同时,原始的脊椎动物也出现了。动物脊椎骨的形成,为它们扩大自己的活动范围提供了不小的帮助。值得一提的是,我们平时看到的漂亮的珊瑚也出现在了这个时候,这样看来,生活在我们身边的那些家伙竟然已经有5亿岁高龄了。 志留纪:有下巴的鱼出现了

动物的进化 目的要求 l、通过本课教学。使学生初步了解动物进化的历程。以及进化的条件。 2、培养学生的观察能力(观察古生物的外形特征)、想像力(根据古生物化石图想像古生物的形象)郴分析综合能力(通过对动物进化历程的分析。综合出一些基本的进化规律)。 3、向学生进行科学自然观教育:自然界中的生物从古至今是不断发展变化的。 课前准备 教师准备:挂图或投影片古代海洋动物、甲胄鱼、总 鳍鱼类、坚头类、蜥蜴、各种恐龙、始祖鸟、鸭嘴兽等。教学过程(导入新课 提问: (1)什么是化石? (2)化石有什么作用?(根据化石可以知道什么) 2、讲述:人们通过对各个年代地层中动物化石的研究,发现古代的许多动物和现代动物不一样。有什么不一样呢?这节课我们就来了解这个问题。 学习新课

1、指导学生认识动物从古至今的发展变化 (1)讲述: ①六亿年前在很早很早以前,地球上到处是海洋,没 有我们现在看到的这些动物,只在海洋里有一些低等的 动物。(出示挂图或投影片古代海洋动物)图中是大约六亿年前的海洋动物。 ②观察:你知道这些动物叫什么名字吗?它们是什么 样的? ③讲解:这些动物的身体构造都比较简单,大多有坚 硬的外壳。其中有我们熟悉的三叶虫(在《地层》一课曾看过三叶虫的化石),此外还有古杯海绵…… (2)五亿年前 ①讲述:到了大约五亿年前,地球上仍然到处是海洋,由低等的海洋生物演变出一种比较高级的生物。 ②出示挂图或投影片:甲胄鱼。 ③观察:这是什么动物?它的样子像什么?(鱼)它与现代的鱼有什么不同? ④讲解:五亿年前,海洋里出现了最早的鱼类,叫做 甲胄鱼。甲胄鱼外形与现代鱼相似,有头、躯干、尾; 它与现代鱼明显不同是头部和躯干部包着硬的骨板,像 古代战士的盔甲一样,所以称作甲胄鱼。甲胄鱼是鱼的 祖先,早已绝灭。

脊椎动物各系统演化 一、鱼类,两栖类,爬行类、鸟类和哺乳类的骨骼 观察经制备好的骨骼标本,了解其特点。 1.主轴骨骼 鱼类: 脊柱分躯椎(附有肋骨,保护内脏器官)和尾椎(运动用)两部。 两栖类;脊柱分?化为一块颈椎、七块躯椎和——块骶椎,尾椎则愈合为一块尾杆骨。 爬行类: 脊柱分化为颈椎、胸腰椎、骶椎及尾椎。 鸟类: 脊柱的颈椎较多,而胸椎互相愈合,腰椎、骶椎及部分尾椎与腰带合成复合的骶部,尾椎最后为一块尾综骨。 哺乳类: 脊柱分颈椎、胸椎、腰椎、骶椎和尾椎五部。 2.头骨: 脊椎动物的头骨,在软骨鱼类只有软骨颅,硬骨鱼才变为硬骨,加以真皮形成的骨骼参加在内,头骨数目可多到180余块。以后随着进化,合并和消失等方式,到哺乳类减到35块,到人类只留28块。 3.附肢骨: 肢带(肩带和腰带)和肢骨是连动器官的支柱,依照动物生活状况而起变化。 鱼类:

肩带和腰带都不与脊柱相接,末端为鳍条,成为胸鳍和腹鳍。 两栖类: 肩带在腹中线上与胸骨相接,包括喙骨、前喙骨、肩胛骨和上肩胛骨。前肢由肱骨、尺骨、桡骨、腕骨、掌骨和指骨构成。腰带与脊柱相接,由髂骨、坐骨及耻骨组成。后肢由股骨、胫腓骨、附骨、跖骨及趾骨组成。 哺乳类: 腰带组成骨盆。肩带中的肩胛骨更为发达。锁骨变化多。肢骨的基本情况未变,唯腕骨数目减少。 二、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类的消化系统 观察液浸标本,比较五类动物消化器官的口裂和口腔、消化管的各部分及消化腺。 三、鱼类,两栖类,爬行类,鸟类和哺乳类的呼吸系统(图5—19)鱼类: 呼吸器官为鳃,受鳃弓和鳃条支持,鳃前隔的两面具有许多行平行褶皱的鳃瓣。内中有很多微血管,颜色鲜红,是气体交换的场所。 两栖类: 幼体仍用鳃呼吸,成体用肺呼吸,但肺的构造简单,还得依靠皮肤帮助呼吸。 爬行类: 终生用肺呼吸,但肺结构尚较简单。 鸟类: 适应飞行,除肺外,尚有与肺相通的气囊、构成双重呼吸。 哺乳类:

脊椎动物的演化证据 摘要:在漫长的地史时期中,脊椎动物经历了鱼类-两栖类-爬行类-鸟类-哺乳类,一步步地演化。这其中的每一步都是艰难而又漫长的。这些变化的总趋势是使脊椎动物由低等到高等,由简单到复杂,由水生到陆生逐步演进。使最初的海洋脊椎动物向海、陆、空各领域大规模辐射。 The evidence of evolution of vertebrates Abstract:In the long geological history, the evolution of vertebrates have experienced fish - Amphibians - Reptiles - Birds - Mammals. Each step of which is difficult and lengthy. The general trend of the evolution is to make the next generations of these creatures more advanced. They can also adapt to the life of the land. Thus the living space of vertebrates rangs from the ocean to the sky. 最早的脊椎动物起源假说的是法国进化思想启蒙者G. Saint-Hillaire(1822)的“发育颠倒说”。他发现所有脊椎动物的中枢神经系统和心脏分别位于身体的背部和腹部, 而这种器官布局恰好与节肢动物环节动物等无脊椎动物相反.于是这一学派推测, 在无脊椎动物胚胎发育的某个阶段发生了背腹颠倒, 结果便产生了脊椎动物。然而, 人们终难相信, 分别位于后口动物和原口动物两大谱系顶端的脊椎动物和节肢动物会有直接的亲缘关系, 因为进化生物学的共识是,脊椎动物的起源不大可能与原口动物中的较高等类群直接相关, 而应该根植于较低等的后口动物系列之中。在经历了漫长而曲折的争论后, 至20世纪80年代形成了基于分支系统学的“棘皮动物-半索动物-尾索动物-头索动物-脊椎动物”四步走的演化理论以及后来舒德干的“五步走”理论。 无论脊椎动物的演化理论怎么发展,鱼是最早出现的脊椎动物似乎已经成为了一个定论。1999年11月,先后采自云南昆明市海口地区下寒武统筇竹寺组的昆明鱼和海口鱼“迄今已知最令人信服的早寒武世脊椎动物”和“整个脊椎动物的演化始点”。化石的研究表明所发现的昆明鱼化石是昆明鱼活埋后快速石化形成的,海口鱼化石是海口鱼正常死亡后不久被快速埋葬矿化形成的。这两种鱼皆呈鱼形,不仅具带鳃软骨的原始头颅和比无头类简单“人”字形肌节更为复杂的双“人”字形肌节,而且还发育了原始偶鳍和围心腔构造,表明它们已演化成高

动物进化历程

精品文档 简述动物界演化的历程 一、无脊椎动物的演化历程 地球上最早的动物是单细胞的原生动物。 多细胞动物是由原始的单细胞动物演变而来的。一般认为多细胞动物起源于原始的鞭毛虫类,因为它们有许多种类表现出向多细胞状态发展的倾向,如团藻、空球藻等。 低等多细胞动物有多孔动物和腔肠动物。它们具有内外两胚层。内胚层是由囊胚细胞内陷或移入形成。在多孔动物,内胚层围的原肠腔不具有消化能力,只有细胞内消化,被认为是进化过程的侧生动物;而在腔肠动物,原肠腔即消化循环腔,原肠胚的开口则成为将来的口。腔肠、扁形、原腔、环节、软体、节肢动物等各门动物都为原口动物。 扁形动物是无体腔的三胚层动物,环节动物、软体动物在个体发育上都有担轮幼虫期,被认为是由原始的担轮动物祖先演变而来的。 节肢动物和环节动物有许多共同特点,如相似的体形,两侧对称,分节现象,链状神经系统,因此节肢动物被认为是由古代的环节动物演变而来的。 在棘皮动物、半索动物和脊索动物,它们的口是在原口的相对的一端发生的,原口封闭为肛门,而在相对的一端发生口,故称为后口动物。 后口动物中棘皮动物虽体呈辐射对称,但幼体是两侧对称的,这说明其祖先仍然是两侧对称的动物。棘皮动物的幼虫和半索动物的幼虫很相似,这说明两者的亲缘关系。 二、脊椎动物的演化 从进化的过程和规律看,脊椎动物应该是从无脊椎动物演化而来的,其间一定具有许多中间类型的阶段。由于无脊椎动物没有坚硬的骨骼,所以只有从比较解剖学和比较胚胎学方面的材料来寻找演化的线索。 脊椎动物个体发育过程中具有脊索、咽腮裂和背神经管,因此脊椎动物与原索动物有着共同的祖先,即原始无头类,推测可能发生在寒武纪。原始无头类演化出前端具有脑、感官和头骨的原始有头类,即成为脊椎动物的祖先。而尾索动物和头索动物可能是原始无头的两个特化分支。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

动物的演化史综述 摘要:动物的进化是从简单到复杂,从低级到高级,从水生到陆生,一步一步地演变来的。通过对动物演化史的深入研究,人们发现最原始的动物是单细胞动物,即为原生动物,从而明确了整个动物界的进化历程;在查阅大量有关书籍和文献的基础上,综述了动物的演化史是从低等的原生动物到高等的哺乳动物,并进一步阐明了各个类群阶段的异同和飞跃性特征以及演化过程中的过渡类型,从而了解了演化过程中发生的重大变革对整个动物界发展的重大意义;对动物演化历史的了解,可以参悟“物竞天泽,适者生存”的真谛,为现行的动物变异研究工作提供了理论支撑。 关键词动物演化过渡类型飞跃性特征

前言 动物的进化,有一定的内因与外因,是按照一定的方向演变的。动物机体的遗传与变异是进化的内因,起决定作用,客观环境则是演变进化必不可少的条件。动物在自然界,就是这样经过不断的斗争、适应,才不断进化和完善,形成了种类繁多的动物世界,单细胞的原生虫式的原生动物已具有吸取营养、不断增殖、新陈代谢、种生殖等功能。所以,这一发展阶段是动物发展史上决定性阶段。从简单的多细胞动物演化到人类,有五亿多年的历史。在其中也有几个决定性阶段。其中之一就是从原始的无定形的和放射性的体躯构造演化为对称性的构造。只有对称的生活,才能进一步改善运动的方式,和身体各部合适的安排。由无脊椎动物演化成脊椎动物是动物演化史上的一重大事件,并相继出现了由水生生活到陆地生活、由卵生到胎生、由变温到恒温等重大飞跃性特征,为动物的生存繁衍提供了保障。 一、无脊椎动物的演化历程 (一)单细胞到多细胞 地球上最早出现的动物是单细胞的原生动物。一般认为,鞭毛纲是原生动物中最原始一个类群,其中原始鞭毛虫是鞭毛纲中最原始的种类,它是所有多细胞动物的祖先。鞭毛虫类如团藻、空球藻已表现出向多细胞状态发展的倾向,因此一般认为多细胞动物起源于原始的鞭毛虫类。从单细胞到多细胞是生物从低级向高级发展的一个重要过程,提高了代谢效率和生存能力,为动物向更高等的类群发展提供了条件和奠定了基础。 原生动物之后演化出多孔动物(海绵动物),具有内外两胚层,只有细胞内消化,胚胎发育过程中出现逆转现象,被认为是演化史上的一个侧枝。 多孔动物之后演化出腔肠动物,具有内外两胚层和原肠腔,有口无肛门,有多态现象,是真正多细胞动物的开始。 (二)两侧对称体型的出现和中胚层的形成 由类似腔肠动物幼体浮浪幼虫的祖先演化出了扁行动物,具有三胚层和两侧对称体制,分化出了中胚层,无体腔,具梯状神经系统和原肾管等;对称体型和头部的形成是动物体复杂化的关键,一切高等动物以至于人都是在这一体型基础上发展起来的。中胚层的形成不仅促进了动物的新陈代谢并为各器官系统的进一步分化和发展创造了必要的条件,而且也是动物由水生进化到陆生的基本条件之一。 原体腔动物与扁形动物的涡虫纲在演化上有一定关系,形成了原体腔。

从寒武纪演化以来各个时期生物高级程度及生物演化 的阶段性 寒武纪 寒武纪——第一次生物大爆发。当时出现了丰富多样且比较高级的海生无脊椎动物,保存了大量的化石,从而有可能研究当时生物界的状况,并能够利用生物地层学方法来划分和对比地层,进而研究有机界和无机界比较完整的发展历史。 寒武纪是显生宙(Phanerozoic Eon)的开始,标志着地球生物演化史新的一幕。在寒武纪开始后的短短数百万年时间里,包括现生动物几乎所有类群祖先在内的大量多细胞生物突然出现,这一爆发式的生物演化事件被称为“寒武纪生命大爆炸”(Cam brian explosion)。带壳、具骨骼的海洋无脊椎动物趋向繁荣,它们营底栖生活,以微小的海藻和有机质颗粒为食物,其中,最繁盛的是节肢动物三叶虫,故寒武纪又称为“三叶虫时代”,其次是腕足动物、古杯动物、棘皮动物和腹足动物,寒武纪的生物形态奇特,和我们现在地球上所能看见的生物极不相同。寒武纪的生物界以海生无脊椎动物和海生藻类为主。无脊椎动物的许多高级门类如节肢动物、棘皮动物、软体动物、腕足动物、笔石动物等都有了代表。其中以节肢动物门中的三叶虫纲最为重要,其次为腕足动物。此外,古杯类、古介形类、软舌螺类、牙形刺、鹦鹉螺类等也相当重要 在潮湿的低地,可能分布有苔藓和地衣类的低等植物,但它们还缺乏真正的根茎组织,难以在干燥地区生活;无脊椎动物也还没有演化出适应在空气中生活的机能。寒武纪没有真正的陆生生物,大陆上缺乏生气、荒凉一片。 此外,寒武纪还产生了进化史上的一个重要事件“寒武纪生命大爆发”,在很短(地质意义上的很短,其实也有数百万年之久)时间内,生物种类突然丰富起来,呈爆炸式的增加。它意味着,生物进化除了缓慢渐变,还可能以跳跃的方式进行。 奥陶纪 奥陶纪:当时气候温和,浅海广布,世界许多地方(包括我国大部分地方)都被浅海海水掩盖。海生生物空前发展。奥陶纪末期发生第一次生物大灭绝。 在奥陶纪广阔的海洋中,海生无脊椎动物空前繁荣,生活着大量的各门类无脊椎动物。除寒武纪开始繁盛的类群以外,其他一些类群还得到进一步的发展,其中包括笔石、珊瑚、腕足、海百合、苔藓虫和软体动物等。 在奥陶纪晚期,约4.8亿年前,首次出现了可靠的陆生脊椎动物--淡水无颚鱼;淡水植物据推测可能在奥陶纪也已经出现。 志留纪

第二节生物进化的历程 思维导航 生命诞生之初,地球上只有最简单的单细胞藻类和单细胞动物。而今的地球上,到处是丰富多彩的各类生物。那么现今的生物是从哪里来的呢?人们一直在寻找这个问题的答案。 由于科学发展水平和认识能力的限制,一直以来,神创论的观点占据主导地位,认为人类和各种生物都是上帝或者神创造的。到底是不是这样呢? 直到人类不断发现越来越多的古生物化石以后,生物进化的观念才逐渐得到人们的认可。化石是什么呢?生物是怎么样由简单进化到现在复杂的各类生物的呢? 通过这一节的学习,你会了解到生物进化的证据以及生物进化的主要历程。 随堂反馈 1. 为生物进化提供了最直接的证据。 2.化石是地层里古代生物的、等的总称。 3.爬行类进化成鸟类的典型证据是在德国发现的“”化石。 4.科学家们发现,越、越的生物的化石总是出现在越古老的地层里,越、越 的化石则出现在越新近形成的地层里。 5.科学家们根据亲缘关系的远近,用生物“ ”形象而简单地表示生物进化的主要历程。 6.地球上最早出现的植物是海洋中原始的 ,最早出现的动物是原始。 7.生物进化的规律是从到、从到、 从到、从到。 8.生物多样性是的结果。 巩固升华 一、选择题 1.在越古老的地层里,成为化石的生物() A.数量越多 B.种类越丰富 C.越简单、越低等 D.越复杂、越高等 2.始祖鸟在进化上可能是处于哪两种动物之间的过渡类型?() A.鸟类和哺乳类 B.无脊椎动物和脊椎动物 C.鱼类和两栖类 D.古代爬行类和鸟类 3.下列观点错误的是() A.所有的生物都有共同的原始祖先 B.越接近生物进化树的顶端,生物越高等 C.越复杂的化石出现在越古老的地层里 D.生物进化的方向是由简单到复杂 4.下列生物中,哪个可能最接近于原始的自养生物?() A.藻类 B.蕨类 C.细菌 D.草履虫 5.下列有关生物进化历程的概括中,错误的是() A.由简单到复杂 B.由低等到高等 C.由体小到体大 D.由水生到陆生 6.在生物进化的过程中,最早出现的脊椎动物是() A.节肢动物 B.爬行类 C.鱼类 D.两栖类 7.钾是一种放射性元素,它的半衰期为13亿年。这意味着每13亿年,样品中的钾-40就会

简述动物界演化的历程 一、无脊椎动物的演化历程 地球上最早的动物是单细胞的原生动物。 多细胞动物是由原始的单细胞动物演变而来的。一般认为多细胞动物起源于原始的鞭毛虫类,因为它们有许多种类表现出向多细胞状态发展的倾向,如团藻、空球藻等。 低等多细胞动物有多孔动物和腔肠动物。它们具有内外两胚层。内胚层是由囊胚细胞内陷或移入形成。在多孔动物,内胚层围的原肠腔不具有消化能力,只有细胞内消化,被认为是进化过程的侧生动物;而在腔肠动物,原肠腔即消化循环腔,原肠胚的开口则成为将来的口。腔肠、扁形、原腔、环节、软体、节肢动物等各门动物都为原口动物。 扁形动物是无体腔的三胚层动物,环节动物、软体动物在个体发育上都有担轮幼虫期,被认为是由原始的担轮动物祖先演变而来的。 节肢动物和环节动物有许多共同特点,如相似的体形,两侧对称,分节现象,链状神经系统,因此节肢动物被认为是由古代的环节动物演变而来的。 在棘皮动物、半索动物和脊索动物,它们的口是在原口的相对的一端发生的,原口封闭为肛门,而在相对的一端发生口,故称为后口动物。 后口动物中棘皮动物虽体呈辐射对称,但幼体是两侧对称的,这说明其祖先仍然是两侧对称的动物。棘皮动物的幼虫和半索动物的幼虫很相似,这说明两者的亲缘关系。 二、脊椎动物的演化 从进化的过程和规律看,脊椎动物应该是从无脊椎动物演化而来的,其间一定具有许多中间类型的阶段。由于无脊椎动物没有坚硬的骨骼,所以只有从比较解剖学和比较胚胎学方面的材料来寻找演化的线索。 脊椎动物个体发育过程中具有脊索、咽腮裂和背神经管,因此脊椎动物与原索动物有着共同的祖先,即原始无头类,推测可能发生在寒武纪。原始无头类演化出前端具有脑、感官和头骨的原始有头类,即成为脊椎动物的祖先。而尾索动物和头索动物可能是原始无头的两个特化分支。 脊椎动物的演化可以分为三个阶段:水中的演化;从水中到陆地的演化——两栖类、爬行类的演化;鸟类和哺乳类的演化。 (一)鱼类的起源和演化原始有头类可分为两支:一支比较原始,无上下颌,如出现于古生代奥陶纪的甲胄鱼,兴盛于志留纪和泥盆纪,它们的身体外被笨重的骨甲,

动 物 的 进 化 目的要求、通过本课教学。 使学生初步了解动物进化的历程。 以及进化的条件。 2、培养学生的观察能力观察古生物的外形特征、想像力根据古生物 化石图想像古生物的形象郴分析综合能力通过对动物进化历程的分析。 综合出一些基本的进化规律。 3、向学生进行科学自然观教育自然界中的生物从古至今是不断发展 变化的。 课前准备教师准备挂图或投影片古代海洋动物、甲胄鱼、总鳍鱼类、 坚头类、蜥蜴、各种恐龙、始祖鸟、鸭嘴兽等。 教学过程导入新课提问 1 什么是化石?2 化石有什么作用?根据化石 可以知道什么 2、讲述人们通过对各个年代地层中动物化石的研究,发现 古代的许多动物和现代动物不一样。 有什么不一样呢?这节课我们就来了解这个问题。 学习新课 1、指导学生认识动物从古至今的发展变化 1 讲述①六亿年 前在很早很早以前,地球上到处是海洋,没有我们现在看到的这些动物, 只在海洋里有一些低等的动物。

出示挂图或投影片古代海洋动物图中是大约六亿年前的海洋动物。 ②观察你知道这些动物叫什么名字吗?它们是什么样的? ③讲解这 些动物的身体构造都比较简单,大多有坚硬的外壳。 其中有我们熟悉的三叶虫在《地层》一课曾看过三叶虫的化石,此外 还有古杯海绵……2 五亿年前①讲述到了大约五亿年前,地球上仍然到处 是海洋,由低等的海洋生物演变出一种比较高级的生物。 ②出示挂图或投影片甲胄鱼。 ③观察这是什么动物?它的样子像什么?鱼它与现代的鱼有什么不 同?④讲解五亿年前,海洋里出现了最早的鱼类,叫做甲胄鱼。 甲胄鱼外形与现代鱼相似,有头、躯干、尾;它与现代鱼明显不同是 头部和躯干部包着硬的骨板,像古代战士的盔甲一样,所以称作甲胄鱼。 甲胄鱼是鱼的祖先,早已绝灭。 3 三亿年前①讲述到了三亿年前,由于地壳的剧烈变动,许多地方的 海水逐渐退去,形成沼泽。 在干旱季节,沼泽地区水很少,甚至干涸,水中的鱼无法生存。 此时,有些特殊的鱼类开始爬上陆地生活。 ②出示挂图或投影片总鳍鱼。 ③观察总鳍鱼的外形有什么特点? ④讲解总鳍鱼外形仍是鱼形,但 胸鳍和腹鳍宽大有力,依靠这两对鳍可以支持身体在地上缓缓移动。 总鳍鱼是从鱼类发展到两栖类的中间类型的动物。 后来又演变出一种适于陆上生括的动物坚头类。 ①出示挂图或投影片坚头类。

简述动物界演化的历程 生命在地球上演化的历史漫长而神秘。生命是怎样产生的?动物的始祖在哪里?是怎样进化的?我经过查阅有关资料,现对动物界的演化历程做以简要概述。 一、无脊椎动物的演化历程 地球上最早的动物是单细胞的原生动物。 多细胞动物是由原始的单细胞动物演变而来的。一般认为多细胞动物起源于原始的鞭毛虫类,因为它们有许多种类表现出向多细胞状态发展的倾向,如团藻、空球藻等。 低等多细胞动物有多孔动物和腔肠动物。它们具有内外两胚层。内胚层是由囊胚细胞内陷或移入形成。在多孔动物,内胚层围的原肠腔不具有消化能力,只有细胞内消化,被认为是进化过程的侧生动物;而在腔肠动物,原肠腔即消化循环腔,原肠胚的开口则成为将来的口。腔肠、扁形、原腔、环节、软体、节肢动物等各门动物都为原口动物。 扁形动物是无体腔的三胚层动物,环节动物、软体动物在个体发育上都有担轮幼虫期,被认为是由原始的担轮动物祖先演变而来的。 节肢动物和环节动物有许多共同特点,如相似的体形,两侧对称,分节现象,链状神经系统,因此节肢动物被认为是由古代的环节动物演变而来的。 在棘皮动物、半索动物和脊索动物,它们的口是在原口的相对的一端发生的,原口封闭为肛门,而在相对的一端发生口,故称为后口动物。

后口动物中棘皮动物虽体呈辐射对称,但幼体是两侧对称的,这说明其祖先仍然是两侧对称的动物。棘皮动物的幼虫和半索动物的幼虫很相似,这说明两者的亲缘关系。 二、脊椎动物的演化 从进化的过程和规律看,脊椎动物应该是从无脊椎动物演化而来的,其间一定具有许多中间类型的阶段。由于无脊椎动物没有坚硬的骨骼,所以只有从比较解剖学和比较胚胎学方面的材料来寻找演化的线索。 脊椎动物个体发育过程中具有脊索、咽腮裂和背神经管,因此脊椎动物与原索动物有着共同的祖先,即原始无头类,推测可能发生在寒武纪。原始无头类演化出前端具有脑、感官和头骨的原始有头类,即成为脊椎动物的祖先。而尾索动物和头索动物可能是原始无头的两个特化分支。 脊椎动物的演化可以分为三个阶段:水中的演化;从水中到陆地的演化——两栖类、爬行类的演化;鸟类和哺乳类的演化。 (一)鱼类的起源和演化原始有头类可分为两支:一支比较原始,无上下颌,如出现于古生代奥陶纪的甲胄鱼,兴盛于志留纪和泥盆纪,它们的身体外被笨重的骨甲,由于不能很好地适应,不久就被淘汰。现存的只有七腮鳗和盲鳗等少数,由于无上下颌,只好过着半寄生的生活。另一支产生了上下颌,能主动的生活,成为了鱼类的祖先。 最早的原始有颌鱼类是盾皮鱼类,出现于古生代的志留纪,兴盛