DB33/T 2224-2019

附录 A

(规范性附录)

野外踏勘记录表及填表说明

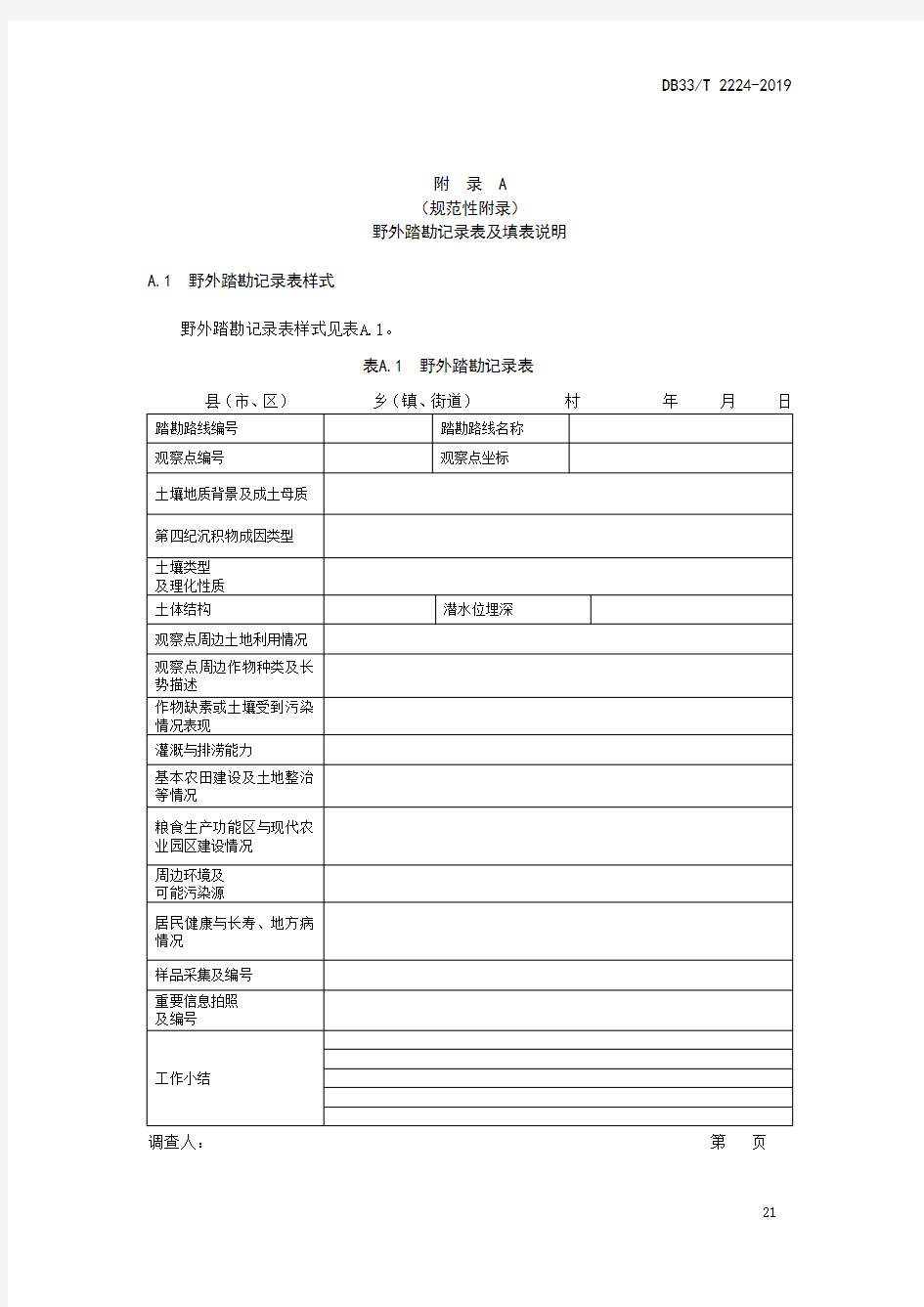

A.1 野外踏勘记录表样式

野外踏勘记录表样式见表A.1。

表A.1 野外踏勘记录表

调查人:第页

21

DB33/T 2224-2019

A.2 野外踏勘记录表填写说明

A.2.1 每个观测点填制一张记录表。

A.2.2 土壤地质背景及成土母质类型:填写地质时代、地层代号、基岩岩性及母质类型等内容。

A.2.3 第四纪沉积物成因类型:冲积、坡积、残积、洪积、混积等。

A.2.4 土壤类型:填制亚类或土属。土壤理化性质:填写土层厚度、紧实度、质地、有机质、土壤pH值、Eh等,现场实测或资料收集。

A.2.5 土体结构:土壤发生层、土壤构造与土体构型。

A.2.6 观察点周边土地利用情况:根据GB/T 21010,按实际情况填写。其中,耕地、园地、林地按照二级类填写,其他按照一级类填写。

A.2.7 观察点周边作物种类及长势描述:填写作物实际种类及长势,重点描述地质背景差异与作物长势差异的对应性。

A.2.8 作物缺素或遭受土壤污染情况表现:缺铁、缺硼、缺钼、缺钾等特征描述,或明显遭受外源污表现染特征。

A.2.9 灌溉与排涝能力:机井、地表水体、沟渠等水利排灌设施是否完善。

A.2.10 基本农田建设及土地整治等情况:根据实际情况,填写高标准农田建设、中低产田改造、“旱改水”、表土剥离、覆土利用、低丘缓坡开发、滩涂造地等实际信息,若没有,填无。

A.2.11 粮食生产功能区和现代农业园区建设情况:根据实际情况,填写农业粮食生产功能区和现代农业园区建设的面积范围、历史、规模、级别、目标等信息。

A.2.12 周边环境及可能污染源:记录影响土地质量的周边环境,如企业、矿山、固废堆等污染源,同时了解污染类型、污染方式、主要污染物。

A.2.13 居民健康与长寿、地方病情况:有无地方性、群体性疾病,健康居民所占比例。A.2.14 重要信息拍照及编号:记录重要的拍照内容及照片编号。

A.2.15 工作小结:总结该观测点完成工作量、主要特征、主要发现、存在不足,以及与之前观测点对比发现的土地质量变化有关情况。整条路线调查完成后,总结整条路线观测情况。

22

2017年度土地变更调查市级核查与数据建 库建设要求 通过对各县(区)上报的土地利用现状变化矢量成果进行内、外业核查与在线举证等工作,完成全市数据库质量检查、数据汇总分析与全市土地利用现状变更调查成果上报工作;配合完成省级内、外业核查与在线举证等工作,根据省级审查结果进行整改;汇总通过国家、省审核的各县(区)土地调查成果,形成2017年度土地变更调查市级成果。 通过开展2017年度日照市土地变更调查市级核查与数据建库工作,形成日照市一系列的土地调查图件、文字及数据库等成果。 一、图件成果 (一)土地利用现状调查图件。 (二)土地利用现状成果图件。 二、数据库成果 (一)更新后的土地调查数据库。 (二)土地调查数据库更新数据包。 三、文字成果 (一)土地利用变化情况分析报告。 (二)城镇村土地利用数据分析报告。 (三)数据库质量检查报告。

(四)调查成果内、外业核查与在线举证方案、报告等。 (五)调查成果内、外业整改报告。 四、图斑信息核实各类报表 (一)《遥感监测图斑信息核实记录表》。 (二)《土地变更调查记录表》。 (三)《设施农用地图斑信息核实记录表》。 (四)《临时用地图斑信息核实记录表》。 (五)《拆除图斑核实记录表》。 (六)《农用地变更为未利用地图斑核实记录表》。 (七)《遥感监测图斑信息核实记录表》。 五、土地变更调查各类面积汇总表 (一)《土地利用现状变更表》。 (二)《农村土地利用现状一级分类按权属性质统计汇总表》。 (三)《耕地坡度分级面积统计汇总表》。 (四)《基本农田面积统计汇总表》。 (五)《可调整地类面积统计汇总表》。 (六)《建设用地类型统计汇总表》。 (七)《土地利用现状变更表(“三大类”总表)》。 (八)《城镇土地利用现状数据汇总表》。 (九)《村庄土地利用现状数据汇总表》。

第二次全国土地调查 实施方案 (讨论稿) 国土资源部 二〇〇七年四月

目录 一.目标任务 (1) (一)总体目标与任务 (1) (二)具体目标 (2) 二.实施原则 (3) (一)统一领导,统筹部署 (3) (二)统一标准,整合资源 (3) (三)分工协作,各负其责 (3) (四)全面调查,分步实施 (4) 三.工作内容和责任分工 (4) (一)工作内容 (4) (二)各级责任分工 (5) 四.重点工作的实施 (9) (一)调查比例尺规划 (9) (二)基础数据规划 (12) (三)行政区域界线及控制面积的确定 (14) (四)土地利用现状调查 (15) (五)城镇(村庄)地籍调查 (17) (六)工业、基础设施等用地的调查汇总 (19) (七)土地调查数据库和管理系统建设 (21) (八)统一时点更新 (23) 五.主要成果 (24) (一)数据成果 (24) (二)土地调查数据库及管理系统 (25) (三)图件成果 (25) (四)文字成果 (25) 六.实施计划 (27) (一)总体实施计划 (27) (二)2007年实施计划 (27) (三)2008年工作计划 (29) (四)2009年工作规划 (30) (五)2010年上半年工作规划 (31) (六)以省为单位的实施计划 (32) 七.经费预算与安排 (33) (一)中央财政经费预算 (33) (二)地方财政支出概算 (38) 八.保障措施 (40) (一)组织保障 (40) (二)制度保障 (41) (三)技术保障 (45) (四)经费保障 (46)

第二次全国土地调查实施方案 (讨论稿) 一.目标任务 (一)总体目标与任务 第二次全国土地调查的总体目标是,采用先进技术方法,在现有土地调查的基础上,按照统一的技术标准,全面查清全国范围内的土地利用状况,国家直接掌握准确的全国土地数据,推进土地登记发证的覆盖面,并建立和完善土地调查、统计和登记制度,实现成果信息化管理与共享,满足经济社会发展及国土资源管理的需要。 第二次全国土地调查的主要任务是,在全国范围内利用遥感等先进技术,以正射影像图为基础,逐地块实地调查土地的地类和面积,掌握全国耕地、园地、林地、工业用地、基础设施用地、金融商业服务、开发园区、房地产以及未利用土地等各类用地的分布和利用状况;逐地块调查全国城乡各类土地的所有权和使用权状况,掌握国有土地使用权和农村集体土地所有权状况;调查全国基本农田的数量、分布和保护状况,对每一块基本农田上图、登记、造册;建立互联共享的覆盖国家、省、市(地)、县四级的集影像、图形、地类、面积和权

附件: 2019年度全国土地变更调查实施方案 一、目的 为及时准确掌握2019年土地利用状况,充分发挥土地管理参与国民经济宏观调控的“闸门”作用,实施严格的耕地保护制度,以及确保为第二次全国农业普查提供准确的农用地基础数据,满足社会经济发展对土地利用现状数据的要求,特制定本方案。 二、任务 (一)调查2019年度土地利用变化情况。以2019年度土地变更调查结果为基础,全面查清2019年度全国土地利用变更情况,包括建设用地、农业结构调整、生态退耕、土地开发、复垦整理等情况,并逐级汇总全国各类土地利用变化情况。 (二)开展2019年度新增建设用地细化调查。查清全年新增建设用地情况,细分调查内容,对新增建设用地调查到相应二、三级类,并逐级汇总全国各类新增建设用地情况。 (三)调查全国当前坡耕地情况。在全国土地利用现状调查和坡耕地专项调查成果的基础上,结合近年来开展生态退耕等减少的耕地数量,查清坡耕地变化状况,并逐级汇总。 (四)查清遗漏建设用地情况。结合国发[2019]28号文件开展的土地利用情况自查、“四查清、四对照”以及土地利用更新调查工作,按照土地变更调查的要求,查清本年度以前变更遗漏的建设用地状况,调查到相应二、三级类,并逐级汇总。

三、步骤与要求 (一)准备工作 1、制定方案 各地可参照本实施方案,结合当地具体情况,制定本地区的土地变更调查实施方案,但不得与本方案有关要求相抵触。 2、准备资料 收集土地利用现状调查及土地变更调查资料,包括土地变更调查工作底图、数据及外业调查记录手簿等相关资料;收集有关退耕还林的图件(设计图、验收图等)、数据(计划数、完成数、验收数)、验收报告等相关资料;收集新增建设用地审批文件及实际用途,土地开发复垦整理成果验收等资料(图件、数据、报告等)以及农业结构调整、灾毁耕地等相关资料;收集近几年耕地减少资料;收集国发28号开展的情况自查、“四查清、四对照”等有关成果。 3、准备表格 印制《土地变更调查记录表》(见附件1),《更新调查面积统计表》(见附件4),《耕地坡度分级统计表》(见附件5)。 4、技术培训 按照《关于开展2019年土地变更调查工作的通知》要求和本实施方案的有关规定,对土地变更调查人员进行技术培训。 (二)实地调查 以本年度实地变化现状为准,实地进行变更调查,保证实地、图件、数据“三者一致”。2019年度土地变更调查包括如下内容:

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 全国土地利用变更调查报告 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部 目录 ?第一篇:201X年度全国土地利用变更调查结果 ?第二篇:第三节土地利用变更调查a4 ?第三篇:土地利用变更调查记录表填表要求 ?第四篇:土地利用调查报告 ?第五篇:全国土地变更调查工作规则 ?更多相关范文 正文 第一篇:201X年度全国土地利用变更调查结果 2005年度全国土地利用变更调查结果显示我国现有耕地18.31亿亩 比上年度净减少542.4万亩,全国人均耕地降为1.4亩; “十五”期间全国耕地净减少9240万亩 最近,国土资源部完成了全国2005年度土地利用状况调查和逐级汇总(未包括香港、澳门和台湾地区)。结果显示,截至2005年10月31日,我国耕地面积为18.31亿亩,比上年度净减少542.4万亩,全国人均耕地由上年的1.41亩降为1.4亩。 2005年减少的耕地面积中,建设占用318.2万亩,其中当年建设占用208.1万亩,灾毁耕地80.2万亩,生态退耕585.5万亩,因农业结构调整减少耕地18.5万亩,4项共减少耕地1002.4万亩,同期土地整理复垦开发补充耕地460万亩。 数据显示,2005年当年新增建设用地427.4万亩比上年增加6%。2005年,东、中、西部当年新增建设用地分别为242.4万亩、57.2万亩、127.8万亩,各占当年全国新增建设用地的57%、13%和30%。“十五”期间,由于我国经济社会快速发展和生态建设力度加大,

基本记录格式 水工环地质调查除固定水文观测点采用表格记录形式外,其余建议采用单独野外记录簿记录。基本格式建议如下: 年月日星期天气气温﹡地址:(记录到村,详细可以到小地名,如:沟等) ﹡目的:1:1万水文(工程、环境)地质调查 ﹡路线:自至(途径) ﹡人员:记录: ﹡点号:S1(至Sn,水磨湾地段编号);Q1(至Qn,青庙子地段编号);L1(至Ln,梨树坪地段编号) ﹡位置:(以标志性地标为基准,如:××沟口100°方位北20m、或××民居后等)与点位和坐标不是重复的,利于后期寻找或补测。 ﹡点位(坐标):(建议大地坐标和地理坐标全部填制) ﹡点性:建议除标明水文观测点、工程观测点、环境观测点外,进一步细化,如水文观测点中包括井、泉、民用采水点等,依据实际可进一步划分的应在“描述”栏中详细记录;工程及环境观测点同理,应注意水、工、环是一个整体。 ﹡描述:首先详细记录该点地貌、地质情况,其次依据点性做侧重描述。(考虑到后期开发,应加强矿体周围的观测记录。) 1、水文方面:对象水体的类型(上升泉、裂隙(潜)水、岩溶水、等);对象水体的基本特征:色、味、温度、气味、透明度、流速、流量、水位标高、周围植被发育情况、甚至水生动植物情况等。依据基本地质对含水层或隔水层进行划分,含水层的富水性、进一步的推测其补给源、排泄渠道及成因。走访了解对象水体的时间性(长期、季节性、暂时性等)及相应流量等参数做大概了解。水质方面集中某一时段统一取样,各分部要对水样取样点做到心中有数。 水文观测孔依据规范测定其稳定水位标高并记录,以和后期水文孔抽、注水试验做对比。 2、工程方面:侧重于岩石物理力学方面,重点描述岩石构造,节理,裂隙,稳定性、整体性、(抗)风化程度等,加强层、节理产状的测量和积累,后期要

关于开展第三次土地调查工作的几点思考 陈文强 《土地调查条例》(以下简称《条例》)规定,国家每10年进行一次全国土地调查。近日,国务院下发了《关于开展第三次全国土地调查的通知》{(国发[2017]48号), 以下简称《通知》 },部署开展第三次全国土地调查工作,明确自2017年起启动第三次土地调查工作,确定2019年12月31日为调查的标准时点。如何开展第三次土地调查工作是当前地方各级政府和国土资源部门面临的一项重要工作任务,本文就第三次土地调查有关问题谈些看法和意见。 一、第三次土地调查应遵循的原则 1、实事求是的原则。第二次土地调查于2007年7月开展,调查数据更新至2009年10月31日标准时点,距今已经近8年了。第二次土地调查由于受当时土地利用总体规划指标等因素的影响,其部分成果真实性存在问题,图数与实地有许多不一致,加上8个年度土地变更调查存在的变更不到位和地方人为因素的干扰,现有的成果现势性不强,已经不能客观、准确反映各地实际的土地利用状况。第三次土地调查必须避免第二次土地调查出现的问题,要客观、准确调查各地土地利用真实情况,对出现耕地面积增减和建设用地面积增减等情况要实事求是地反映出

来,不得隐瞒和擅自修改。 2、充分应用“3S”等新技术新方法的原则。与第二次土地调查相比,第三次土地调查采用的遥感影像的分辨率更高、时效性更强,互联网技术更加成熟,因此大力推广运用新技术、新方法将大大提高第三次土地调查的效率和成果的准确率,也更有助于成果的运用和互联共享。 3、以土地利用现状调查为重点的原则。第三次土地调查内容很多,包括土地利用现状调查、土地权属调查、土地条件调查等。第三次土地调查要求于2019年6月底前完成实地调查和数据库建设,2019年12月31日为调查的标准时点,时间紧、任务重,必须突出以土地利用现状调查为重点,才能确保调查工作按时保质顺利完成。 4、有利于保护耕地和节约集约利用土地的原则。在土地类型调查中,对难以判定的地类要从有利于保护耕地出发确认相关地类,如农业内部结构调整耕地已经改种果树、茶树、林木等,或已作设施农用地的,要看其耕作层是否破坏,耕作层未破坏的按耕地调查,耕作层已经破坏的按非耕地调查。 5、充分运用现有各级各部门调查成果和资料的原则。目前各级各部门的调查资料和成果不少,如农村集体土地承包经营权确权发证调查所用的1:2000的航空遥感影像图分辨率高、第一次全国地理国情普查的成果新等,这些资料和成果可利用价值很高。国土部门已经基本完成的农村集体土地所有权登记发证资料

第二次调查标准时点统一更新及2009年度土地变更调查工作 会议提纲 (二〇〇九年十一月二十四日) 一、工作目标 1、开展二次调查成果复核 2、以二次调查初始调查成果为基础(2009年3月),将二次调查成果统一更新到2009年12月31日标准时点。 3、查清2009年度各类土地变化情况,完成2009年度土地变更调查工作。 二、工作任务 (一)、开展二次调查成果复核 根据省市要求,自2010年起我省全面启用二次调查数据。为做好二调数据启用前的各项工作,查缺补漏,最大限度的减少我们在二调过程中存在的问题,以完善我们的二次调查数据库,因此,就很有必要开展二调成果的复核。复核主要做好以下几点: 1、各所根据平时掌握的情况,对二调图纸进行全面复核。主要是看图件地类和实地是否一致?是否有遗漏和错误调查情况(如实地为建设用地,图件为其他地类)?重点核实新一轮规划范围内的地类情况。对有疑问的图斑,各基层所进行详细记录并填写二调复核需修改图斑一览表(疑问图斑涉及行政村、所在图幅号、图斑号、变化前后地类等)。 2、各所对图件上标绘的行政村名称、道路、河流名称和单位名称等文字

注记等进行复核,看标注是否正确?有无别字? 3、参照分幅现状图、卫星影像和行政村界线,对行政村界线进行复核。由于更新调查影像分辨率的原因,原更新调查时确定的各级权属界线套合到二次调查影像上有偏差。为此,需对现有的行政界线走向说明和行政界线套合到影像图的位置进行对照核实,看有无上图偏差,有无明显切割影像地物现象。各基层所通知各行政村负责人,到国土所(参照放大的影像)对权属界线进行再次确认。这次复核,只是对县内的界线进行核实,不涉及县界。国土所根据各行政村的复核情况对需要调整的界线在分幅图纸上用铅笔进行标注。对相邻村在图纸上不能确认的界线经实地确认后确定。各所将权属界线复核情况于12月3日前报县局地籍管理科。县局将根据各所对界线的复核情况,配合济南四维公司的技术人员更新数据库。 在复核过程中,省调查办要求:原则上不允许对地方复核上报的成果进行修改。经实地复核发现错误的可以调整,但必须实地拍照,填写《土地调查外业调查记录表》。允许修改的是:行政区划变动;村级权属界线调整;地类认定错误;建设用地细化地类引起的属性变化、其他属性录入错误。“批而未用”土地经严格核实后可更改。 (二)、开展标准试点统一更新调查 因我县的第二次土地调查外业调查完成是在今年的三月份,距离现在已经八九个月,在这段时间里由于新增项目落地、农业结构调整、土地开发等,有很多地类已经发生了变化。根据国家要求汇总第二次土地调查数据的时点要求,需要将现有的二次调查初步数据更新到2009年12月31日。因此,

地质灾害野外调查细则 第一章调查要点 1、不稳定斜坡 调查的内容包括:构成斜坡的地层岩性、风化程度、厚度、软弱夹层岩性及产状;断裂、节理、裂隙发育特征及产状;风化残坡积层岩性、厚度;山坡坡型、坡度、坡向和坡高;岩土体中结构面与斜坡坡向的组合关系。不稳定斜坡与建筑物的平面关系(如:房屋与高陡边坡的距离)。调查斜坡周围,特别是斜坡上部暴雨、地表水渗入或地下水对斜坡稳定的影响、人为工程活动对斜坡的破坏情况等。对可能构成崩塌、滑坡的结构面的边界条件、坡体异常情况等进行调查分析,以此判断斜坡发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的危险性及可能的影响范围。斜坡稳定性调查表中有关栏目填写要求如表1。 有下列情况之一者,应视为该斜坡具备失稳条件: (1)各种类型的危岩体; (2)斜坡岩体中有倾向坡外、倾角小于坡角的结构面存在; (3)斜坡被两组或两组以上结构面切割,形成不稳定棱体,其底棱线倾向坡外,且倾角小于斜坡坡角; (4)斜坡后缘已产生拉裂缝; (5)顺坡走向卸荷裂隙发育的高陡斜坡或凹腔深度大于裂隙带; (6)岸边裂隙发育、表层岩体已发生蠕动或变形的斜坡; (7)坡足或坡基存在缓倾的软弱层; (8)位于库岸或河岸水位变动带,渠道沿线或地下水溢出带附近,工程建成后可能经常处于浸湿状态的软质岩石或第四系沉积物组成的斜坡; (9)其它根据地貌、地质特征分析或用图解法初步判定为可能失稳的斜坡。 表1 《斜坡稳定性调查表》填写说明

2、滑坡 (1)调查的范围应包括滑坡区及其邻近稳定地段,一般包括滑坡后壁外一定距离(滑坡滑动会影响和危害的区域),滑坡体两侧自然沟谷和滑坡舌前缘一定距离或江、河、湖水边; (2)注意查明滑坡的发生与地层结构、岩性、断裂构造(岩体滑坡尤为重要)、地貌及其演变、水文地质条件、地震和人为活动因素的关系,找出引起滑坡或滑坡复活的主导因素; (3)调查滑坡体上各种裂缝的分布特征,发生的先后顺序、切割和组合关系,分清裂缝的力学属性,如拉张、剪切、鼓胀裂缝等,藉以作为滑坡体平面上分块、分条和纵剖面分段的依据,分析滑坡的形成机制; (4)通过裂缝的调查,藉以分析判断滑动面的深度和倾角大小。滑坡体上裂缝纵横,往往是滑动面埋藏不深的反映;裂缝单一或仅见边界裂缝,则滑动面埋深可能较大;如果基础埋深不大的挡土墙开裂,则滑动面往往不会很深;如果斜坡已有明显位移,而挡土墙等依然完好,则滑动面埋深较深;滑坡壁上的平缓擦痕的倾角,与该处滑动面倾角接近一致;滑坡体的差速裂缝两壁也会出现缓倾角擦痕,同样是下部滑动面倾角的反映; (5)对岩体滑坡应注意调查缓倾角的层理面、层间错动面、不整合面、假整合面、断层面、节理面和片理面等,若这些结构面的倾向与坡向一致,且其倾角小于斜坡前缘临空面倾角,则很可能发展成为滑动面。对土体滑坡,则首先应注意土层与岩层的接触面构成的滑带形态特征及控制因素,其次应注意土体内部岩性差异界面; (6)调查滑动体上或其邻近的建、构筑物(包括支挡和排水构筑物)的裂缝,但应注意区分滑坡引起的裂缝与施工裂缝、填方基础不均匀沉降裂缝、自重与非自重黄土湿陷裂缝、膨胀土裂缝、温度裂缝和冻胀裂缝的差异,避免误判; (7)调查滑带水和地下水情况,泉水出露地点及流量,地表水自然排泄沟渠的分布和断面,湿地的分布和变迁情况等; (8)围绕判断是首次滑动的新生滑坡还是再次滑动的古(老)滑坡进行调查。 表2 古(老)滑坡的识别标志

全国土地利用变更调查报告 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部 目录 第一篇:2020年度全国土地利用变更调查结果第二篇:第三节土地利用变更调查a4第三篇:土地利用变更调查记录表填表要求第四篇:土地利用调查报告第五篇:全国土地变更调查工作规则更多相关范文 正文第一篇:2020年度全国土地利用变更调查结果2005年度全国土地利用变更调查结果显示我国现有耕地18.31亿亩 比上年度净减少542.4万亩,全国人均耕地降为1.4亩; “十五”期间全国耕地净减少9240万亩 最近,国土资源部完成了全国2005年度土地利用状况调查和逐级汇总(未包括香港、澳门和台湾地区)。结果显示,截至2005年10月31日,我国耕地面积为18.31亿亩,比上年度净减少542.4万亩,全国人均耕地由上年的1.41亩降为1.4亩。

2005年减少的耕地面积中,建设占用318.2万亩,其中当年建设占用208.1万亩,灾毁耕地80.2万亩,生态退耕585.5万亩,因农业结构调整减少耕地18.5万亩,4项共减少耕地1002.4万亩,同期土地整理复垦开发补充耕地460万亩。 数据显示,2005年当年新增建设用地427.4万亩比上年增加6%。2005年,东、中、西部当年新增建设用地分别为242.4万亩、57.2万亩、127.8万亩,各占当年全国新增建设用地的57%、13%和30%。“十五”期间,由于我国经济社会快速发展和生态建设力度加大,加之农业结构调整频繁,全国耕地面积净减少9240万亩,由2000年10月底的19.24亿亩减至2005年10月底的18.31亿亩,年均净减少耕地1848万亩。这是国土资源部2005年度全国土地利用变更调查结果报告公布的最新数据。 该报告显示,这5年间,我国建设占用耕地1641万亩,灾毁耕地381万亩,生态退耕8065万亩,因农业结构调整减少耕地1293万亩,共计减 少耕地11380万亩。同期土地整理复垦开发补充耕地2140万亩。全国耕地面积年均净减少1848万亩。

全国第一次土地调查 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

一调与二调区别 国土资源学院2013级6班杨利 0633 1、目的与任务 A 土地利用现状调查(以下简称“调查”)的任务是,分县查清全国各种土地利用分类面积、分布和利用状况,为制订国民经济计划和有关政策,进行农业区划、规划,因地制宜地指导农业生产,建立土地统计、登记制度,全面管理土地等项工作服务。 B 目的: 全面查清土地利用状况,掌握真实的土地基础数据,建立和完善土地调查、统计和登记制度,实现土地调查信息的社会化服务,满足经济社会发展及国土资源管理的需要。 任务: 1 农村土地调查。逐地块实地调查土地的地类、面积和权属,掌握各类用地的分布利用状况,以及国有土地使用权和集体土地所有权状况。 2 城镇土地调查。调查城市、建制镇内部每宗土地的地类、面积和权属,掌握每宗土地的位置和利用状况,以及土地的所有权和使用权状况。 3 基本农田调查。依据基本农田划定和调整资料,将基本农田地块落实至土地利用现状图上,掌握全国基本农田的数量、分布和保护状况。 4 土地调查数据库及管理系统建设。建立国家、省、市(地)、县四级集影像、图形、地类、面积和权属于一体的土地调查数据库及管理系统。 2、土地利用分类 A 全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列,其中一级分 8类,二级分 46 类

B 采用二级分类,其中一级类 12 个,二级类 57 个。 3、比例尺 A 比例尺根据辖区面积大小、形状、地类复杂程度和便于使用等因素确定。一般乡一级可用 1:1 万~1: 万,县级用 1: 万~1:5 万。如辖区面积过大, 可适当缩小比例尺 B 农村土地调查以 1:10 000 比例尺为主,荒漠、沙漠、高寒等地区可采用1:50 000 比例尺,经济发达地区和大中城市城乡结合部,可根据需要采用 1:2 000 或 1:5 000 比例尺。 城镇土地调查宜采用 1:500 比例尺。 4、调查步骤 A 调查工作按以下步骤进行: (1)调查的准备工作;(2)外业调绘; (3)航片转绘(4)土地面积量算; (5)编制土地利用现状图;(6)编写土地利用现状调查报告; (7)调查成果的检查验收;(8)成果资料上交归档。 5、调查工作成果 (1)县、乡、村各类土地面积统计表; 县、乡土地利用现状图; 县土地利用现状调查报告,乡土地利用现状调查说明书; 县、乡土地边界接合图表。 调查工作的野外记录、调绘航片、计算数据、图件等原始资料,应整理装订成册,由县土地管理部门归档保管

漳平市2013年度土地变更调查与遥感监测技术方案(现状) 编制单位:集恩图造信息工程 编写者:王巧晖 时间:2013.12.12

一.项目概况 (3) 二.准备工作 (3) (一)总体控制 (3) (二)资料及设备准备 (4) (三)制作漳平市土地变更调查外业底图 (4) 三. 调查容与方法 (4) (一)开展遥感监测图斑核实及建设用地变更调查。 (5) (二)开展耕地现状变化调查。 (7) (三)开展其他现状变化调查。 (8) (四)开展地类信息专项调查标注。 (9) 四.有关问题说明 (9) (一)建设用地变更原则 (10) (二)建设用地认定原则 (10) (三)2012年度卫片执法变更原则 (10) (四)灾毁及荒废耕地变更原则 (10) 五.基本农田情况调查 (10) 六.更新县级土地调查数据库 (10) (一)数据库质量检查及更新方法。 (11)

(二)数据库质量检查及更新要求。 (11) (三)2013年度数据库变更有关问题说明。 (11) 一.项目概况 为准确掌握2013年度漳平市土地利用变化情况,保持第二次土地调查成果现势性,在第二次土地调查及上年度土地变更调查成果的基础上,采用国土部下发的卫星遥感影像,利用地理信息等技术手段,在漳平市开展土地变更调查监测与核查工作,更新土地调查数据库。为保证本项工作顺利开展,特编写本技术方案。 二.准备工作 (一)总体控制 漳平市2013年度土地变更调查以经国家确认的2012年度土地调查数据库为基础。2012年度土地变更调查及2013年度界线调整形成的各级控制界线、控制面积和各地类面积,作为2013年度变更调查的基础及2013年度土地矿产卫片执法检查单元,不得随意更改。2013年度漳平市行政区域界线发生调整的,由省级国土资源主管部门统一将调整后的控制界线、控制面积、涉及界线调整的县级土地调查数据库和相关说明材料上报国土部进行备案。

一调与二调区别 国土资源学院2013级6班杨利 2 1、目的与任务 A 土地利用现状调查(以下简称“调查”)的任务是,分县查清全国各种土地利用分类面积、分布和利用状况,为制订国民经济计划和有关政策,进行农业区划、规划,因地制宜地指导农业生产,建立土地统计、登记制度,全面管理土地等项工作服务。 B 目的: 全面查清土地利用状况,掌握真实的土地基础数据,建立和完善土地调查、统计和登记制度,实现土地调查信息的社会化服务,满足经济社会发展及国土资源管理的需要. 任务: 1 农村土地调查.逐地块实地调查土地的地类、面积和权属,掌握各类用地的分布利用状况,以及国有土地使用权和集体土地所有权状况. 2 城镇土地调查.调查城市、建制镇内部每宗土地的地类、面积和权属,掌握每宗土地的位置和利用状况,以及土地的所有权和使用权状况. 3 基本农田调查。依据基本农田划定和调整资料, 将基本农田地块落实至土地利用现状图上,掌握全国基本农田的数量、分布和保护状况。 4 土地调查数据库及管理系统建设。建立国家、省、市(地)、县四级集影像、图形、地类、面积和权属于一体的土地调查数据库及管理系统. 2、土地利用分类 A?全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列,其中一级分8类,二级分 46 类 B 采用二级分类,其中一级类12 个,二级类57 个. 3、比例尺 A 比例尺根据辖区面积大小、形状、地类复杂程度和便于使用等因素确定。一般乡一级可用 1:1 万~1:2。5 万,县级用1:2.5 万~1:5万.如辖区面积过大,可适当缩小比例尺 B? 4.3.1 农村土地调查以1:10 000比例尺为主,荒漠、沙漠、高寒等地区可采用 1:50 000 比例尺, 经济发达地区和大中城市城乡结合部,可根据需要采用 1:2 000 或1:5000 比例尺。 4。3.2城镇土地调查宜采用 1:500 比例尺。 4、调查步骤 A 调查工作按以下步骤进行: (1)调查的准备工作;?(2) 外业调绘; (3)航片转绘???(4)土地面积量算; (5)编制土地利用现状图;?(6)编写土地利用现状调查报告; (7)调查成果的检查验收;?(8)成果资料上交归档. 5、调查工作成果 (1)县、乡、村各类土地面积统计表; 县、乡土地利用现状图; 县土地利用现状调查报告,乡土地利用现状调查说明书; 县、乡土地边界接合图表。 调查工作的野外记录、调绘航片、计算数据、图件等原始资料,应整理装订成册,由县土地管理部门归档保管

附件 20xx年度全国土地变更调查实施方案 一、工作目的 为及时客观掌握20xx年度全国土地利用变化状况,充分发挥土地宏观调控作用,实行严格的耕地保护制度,保证20xx年度全国土地变更调查的顺利开展,特制定本方案。 二、工作任务内容 依照土地变更调查工作的基本程序和方法,以20xx年度土地变更调查结果为基础,以20xx 年xx月31日为统一时点,分三个时段,全面查清20xx年度内全国土地利用变更情况,逐级汇总各类土地利用变化情况,如实核定实际耕地和新增建设用地面积。今年变更调查将重点查清以下内容: (一)全面查清实际新增建设用地情况。重点查清本年度实际新增建设用地情况,包括以前批准本年建设、本年批准本年建设、本年批准本年未建设、本年度未批先建(包括本年度“以租代征”)。依法批准的新增建设用地,按照批准文件将用地范围标注在土地利用现状图上。今年只调查当年土地变化情况,历年漏变更数据和更新调查数据,一律不得纳入今年变更流量中,在第二次全国土地调查中一并处理。 (二)查清实际耕地变化情况。重点查清20xx年度实际耕地增加和减少的变化情况,包括建设占用减少耕地、灾毁耕地、生态退耕、农业结构调整减少耕地以及通过土地开发、复垦、整理等补充的耕地情况。 (三)全面查清灾区土地变化情况。针对我国局部地区遭受地震灾害的特点,重点查清因地震造成耕地变更为未利用土地、建设用地灭失等情况,查清灾区用于抢险救灾和应急安置临时占用耕地、农用地、集体建设用地及未利用土地状况,并实地调查各类用地变更的面积、分布等。 三、步骤与要求 变更调查工作流程图见附件1-1。 (一)准备工作。 1.制定方案。 各地可参照本实施方案,结合当地具体情况,制定本地区的土地变更调查实施方案,但不得与本方案有关要求相抵触。 2.准备资料。 收集土地利用现状调查及土地变更调查资料,包括土地变更调查工作底图、数据及外业调查记录手簿等相关资料;收集新增建设用地审批文件及实际用途,土地开发复垦整理成果验收等资料(图件、数据、报告等)以及收集近几年耕地减少相关资料,包括农业结构调整、灾毁耕地、生态退耕等。 3.准备表格。 印制《土地变更调查记录表》(见附件1-2)。 4.技术培训。 按照《关于开展20xx年土地变更调查工作的通知》要求和本实施方案的有关规定,对土地变更调查人员进行技术培训。 (二)实地调查上图。 以本年度实地变化现状和新增建设用地审批文件为准,实地进行变更调查。查清本年度实地变化情况,将变化图斑标绘在土地利用现状图上,并填写《土地变更调查记录表》,土地变更调查包括如下内容: 1.土地利用地类和权属变化状况。

地质调查野外原始记录 格式及内容 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

1.地质调查野外原始记录格式及内容 1. 野薄记录格式 日期:年月日天气:(晴、阴、雨)地点:(野外基站) 路线:( 如:自经至 ) 手图号:航片号: 任务:( 岩区(或地层分布区)主干(或一般)穿越(或追索)路线地质调查;追索 断层(或层) 人员:(记录);(手图与航片) 点号:(如:0066) 座标: X: Y: GPS: (经度纬度高程 ) 位置:(如: 村(或高地)NE35°460m处小路东侧) 露头:(人工采场或天然),良好(或一般、差等) 点性:(地层界线点、构造观察点、化石点、岩性岩相观察点等) 描述:(点E为………;点W为………;接触关系为………) 标本: (于900m处采同位素年龄样一件, 样号为0066-1, 岩性为………) 照相:( 记录照相序号、位置、照片内容简述等) 遥感影像特点:(仅对要求建立遥感解译标志的地质路线进行遥感影像的描述与记录; 遥感地质解译记录的具体内容是:(1) 解译点号和解译区位置; (2)所解译的地质体或地质界线及其两侧影像特征及解译标志) 点间:(如: (1) NO0066SE+650m 650m: 沿途为……… (2) 650m s+850m1500m: 沿途为……… (3) 1500m ssw+900m 2400m NO0067: 沿途为……… ) 路线小结:(当日路线结束后必须认真撰写小结,小结含三项基本内容: 一是对当日路 线工作量统计(路线总长、地质点个数、素描图个数、照相数量、各类标本采集数量);二是对当日路线的地质认识; 三是对存在问题及对相邻工作路线的工作建议。) (注意:所有主干穿越路线必须有信手剖面,1/3的点须野外素描或照相;所有的一般穿越路线1/5的点须野外素描或照相; 追索路线视情况而定)

国土资源部公告2014年第30号――关于发布全国耕地质量 等别调查与评定主要成果的公告 【法规类别】土地复垦与耕地保护 【发文字号】国土资源部公告2014年第30号 【发布部门】国土资源部 【发布日期】2014.12.17 【实施日期】2014.12.17 【时效性】现行有效 【效力级别】XE0303 国土资源部公告 (2014年第30号) 关于发布全国耕地质量等别调查与评定主要成果的公告 根据《土地管理法》和《土地管理法实施条例》相关规定,国土资源部统一部署安排,自2011年底开始,以基于第一次全国土地利用现状调查的耕地质量等别成果为基础,通过开展补充调查和更新评价,形成了基于第二次全国土地调查的最新耕地质量等别成果,其主要数据成果现予以发布。 2014年12月17日

附件: 全国耕地质量等别调查与评定主要数据成果 根据《土地管理法》和《土地管理法实施条例》相关规定,国土资源部统一部署安排,自2011年底开始,以基于第一次全国土地利用现状调查的耕地质量等别成果为基础,通过开展补充调查和更新评价,形成了基于第二次全国土地调查的最新耕地质量等别成果,更加精准地查清了全国耕地质量等别及其分布状况。耕地质量等别调查与评定以土地利用现状调查的耕地图斑为评价单元,从气候条件、地形状况、土壤状况、农田基础设施条件、土地利用水平等方面综合评定耕地质量等别,反映了耕地生产能力的高低。现将主要数据成果公布如下: 一、全国耕地质量等别面积结构 全国耕地质量等别调查与评定总面积为13507.2万公顷(202609万亩),全国耕地评定为15个等别,1等耕地质量最好,15等最差。其中以7-13等耕地为主,面积均大于1000万公顷,占全国耕地评定总面积的78.5%(见表1)。 采用等别面积加权法,计算得到全国耕地平均质量等别为9.96等,等别总体偏低。与平均质量等别相比,高于平均质量等别的1-9等地占全国耕地评定总面积的39.8%,低于平均质量等别的10-15等地占60.2%(见表1)。 表1 全国耕地质量等别面积比例

附表1-1 斜坡稳定性调查表 名称 地 理 位 置省县(市) 乡村社 野外编号斜 坡 类 型 □自然 □人工 □岩质 □土质 坐标 (m) X: Y: 标高 (m) 坡顶 坡脚 室内 编号 经度:°′″纬度:°′″周边交通情况 斜坡环境地质 环境 地层岩性地质构造微地貌地下水类型时代岩性产状构造部位地震烈度□陡崖□陡坡 □缓坡□平台 □孔隙水 □裂隙水 □岩溶水 地理 环境 降雨量(mm)水文土地利用年均 最大降雨量丰水位 (m) 枯水位 (m) 斜坡与河流 位置 □耕地□草地 □灌木□森林 □裸露□建筑日时 □左岸□右岸 □凹岸□凸岸 斜坡基本特征 外形 特征 坡高(m) 坡长(m) 坡宽(m) 坡度(°) 坡向(°) 坡面形态 □凸□凹□直□阶 结 构 特 征 岩 质 岩体结构 斜坡结构类型结构类型厚度裂隙组数块度(长×宽×高(m)) 控制面结构全风化带 深度(m) 卸荷裂缝 深度(m) 类型产状长度(m) 间距(m) 土 质 土的名称及特征下伏基岩特征 名称密实度稠度时代岩性产状埋深(m) □密□中□稍□松 地下水 埋深(m) 露头补给类型 □上升泉□下降泉□湿地□降雨□地表水□融雪□人工 现 今 变 形 破 坏 迹 象 名称部位特征初现时间 □拉张裂缝 □剪切裂缝 □地面隆起 □地面沉降 □剥、坠落 □树木歪斜 □建筑变形 □冒渗混水

附表1-2 斜坡稳定性调查表 可能失稳因素□降雨□地震□人工加载□开挖坡脚□坡脚冲刷□坡脚浸润□坡体切割□风化□卸荷□动水压力□爆破振动 目前稳定程度□稳定性好□稳定性较差 □稳定性差 今后变化 趋势 □稳定性好□稳定性较差 □稳定性差 已造成危害损坏房屋毁路(m) 毁渠(m) 其它危害直接损失(万元) 灾情等级户间 潜在危害威胁人口(人) 威胁财产(万元) 险情等级 影响范围 监测现状 监测建议□定期目视检查□安装简易监测设施□地面位移监测□深部位移监测 防治建议□群测群防□专业监测□搬迁避让□工程治理 群测人员手机电话 防灾预案□有□无村长手机电话 主管单位主管单位地址 报警方法值班电话 预定避灾地点人员撤离路线 示意图平面图 剖面图 人员撤离路线图 调查负责人:填表人:审核人:填表日期:年月日 调查单位:

全国土地变更调查工作规则 (试行) 第一章总则 一、为规范全国土地变更调查工作,保障工作的顺利开展,不断提升土地变更调查工作水平,根据《土地调查条例》和《土地调查条例实施办法》,制定本规则。 二、本规则中的土地变更调查工作是对自然年度内的全国土地利用现状、权属变化,以及各类用地管理信息,进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等活动。 三、开展全国土地变更调查工作的目的是,掌握全国年度土地利用现状变化情况,保持全国土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性,以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。 四、土地变更调查是重要的国情国力调查。经依法公布的土地变更调查成果,是实施国土资源规划、管理、保护与合理利用的依据,是编制国民经济和社会发展规划、有关专项规划的基础。

五、全国土地变更调查工作应充分运用国土资源遥感监测全国“一张图”和土地“批、供、用、补、查”用地管理及矿产资源勘查开发监管等综合信息监管平台的日常实时监管信息,努力强化常态化变更监管,减少年度变更调查工作量,节约工作成本,提高工作效率。 六、全国土地变更调查工作,按照国土资源部统一组织、统筹安排、一查多用、分级实施,各级国土资源相关业务部门分工协作、多方参与、各司其职、共同负责的原则组织开展。 七、国土资源部地籍管理司牵头组织,中国土地勘测规划院具体实施,各相关司局和单位共同参与全国土地变更调查工作,以部专题会议方式,协调、解决工作中的重大问题,监督检查工作计划的执行情况。 八、全国土地变更调查工作应在各地日常变更工作的基础上,每年集中开展一次,统一时点是当年12月31日。 九、年度全国土地变更调查工作所需经费,由县级以上国土资源主管部门,依据《土地调查条例》相关规定,商同级财政部门协调解决。

地质灾害调查报告 提交单位: 提交时间:2015 年12 月 目录 0 前言 (3)

1 基本灾情 (3) 2 自然地理与地质环境条件. (3) 2.1 自然地理条件. (3) 2.2 水文气象条件. (3) 2.3 地形地貌 (4) 2.4 地层岩性 (4) 2.5 地质构造 (5) 2.6 工程地质条件. (5) 2.7 水文地质条件. (5) 2.8 区域地壳稳定性. (6) 3 地质灾害类型、特征及成因分析. (6) 3.1 灾害规模、特征. (6) 3.2 地质灾害成因分析. (6) 4 地质灾害现状危害及发展趋势. (8) 5 已采取的应急防治措施及防治效果. (8) 5.1 已采取的应急防治措施. (8) 5.2 防治效果及存在问题. (8) 6 今后的防治工作建议. (8) 7 应急调查准备和安全问题. (8)

0前言 1基本灾情 2014年9月2日13时19分,位于长江一级支流青干河支流锣鼓洞河左岸的杉树槽发生重大岩体滑坡。初步估算,滑坡体总面积3万m 2,估计总方量约80万m3。 滑坡地点位于秭归县沙镇溪镇三星店村2组、3组交界处,距离青干河河口约 5.15 km。滑坡导致G348国道约200m损毁中断,大岭电站3栋房屋被掩埋,损毁柑橘园约60亩,损毁镇村公路2条450m,16个村(居委会)133个供电台区全部停止供电,紧急转移撤离沙镇溪初级中学师生、当地村民、电站职工家属共计953人,估算直接经济损失3220万元。 2自然地理与地质环境条件 2.9自然地理条件 秭归县位于湖北省西部,长江西陵峡两岸,三峡工程坝上库首。地理坐标为 东经110°18'~111°0',北纬30°38'~31°11'。东与宜昌市夷陵区(原宜昌县)的 三斗坪、太平溪、邓村交界,南同长阳土家族自治县的榔坪、贺家坪接壤,西临 巴东县的信陵、平阳坝、茶店子,北接兴山县的峡口、高桥。县境东起茅坪新集 镇凤凰山(新县城所在地),西止磨坪乡凉风台,南起杨林桥镇向王山,北止水 田坝乡懒板凳垭。县境东西最大横距离66.1 公里,南北最大纵距离60.6 公里。秭归县版图面积2427 平方公里。据2010 年土地利用更新调查,秭归县国土实际 总面积22.74万公顷。本次调查的杉树槽滑坡位于秭归中部的沙镇西镇流锣鼓洞 河左岸。 2.10水文气象条件 滑坡区域地处亚热带季风气候区,气候温和湿润、雨量充沛、四季分明,多 年平均气温17~19℃,多年平均降雨量 1 493.2 mm.降雨具时段和频度相对集中 的特点,雨季多暴雨,一日最大降雨量达358 mm.年降雨量由南向北、从低到

第三次全国国土调查和第二次全国土地调查 差异化分析 12 娄国胜,王秋林(1.太原市国土资源调查中心,山西 太原 030009;2.太原生态工程学校,山西 太原 030025)摘要:2017年10月8日,国务院印发《关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发〔2017〕48号),标志着“三调”工作正式启动,各地采取切实措施,大力推进第三次全国国土调查工作,取得了积极进展。文章通过第三次全国国土调查和第二次全国土地调查在工作路线和技术路线方面的对比分析,对调查工作的目的、意义和方法有了进一步的了解,以更好地推进第三次全国国土调查工作。 关键词:总体定位;土地调查;举证中图分类号:F301 文 献标识码:A 文章编号:1672-7487(2019)01-125-3 第三次全国国土调查作为新形势下国务院部署的一项重大的国情国力调查,目的是在国家已掌握的土地调查和土地变更调查等相关数据的基础上,按统一的技术标准,全面细化和完善全国土地利用基础数据,是全面查实查清国土资源的重要手段。此次调查把土地资源调查与森林、湿地、草原、水资源等相关自然资源调查结合起来,逐步形成一张底板、一个平台、一套数据的自然资源调查成果,实现成果信息化管理与共享,满足国民经济和社会发展第十四个五年规划和新一轮土地利用总体规划对国土资源数据的需要。本文通过工作路线和技术层面对第三次全国国土调查和第二次全国土地调查做分析对比,对第三次全国国土调查的特点和方式进行初步阐述,供大家参考。 1 总体定位不同 2018年3月,根据《深化党和国家机构改革方案》整合了原国土资源部、原国家海洋局、原国家测绘地理信息局,还有国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、水利部、农业部和原国家林业局的相关职责,组建了自然资源部。根据新的职责,考虑到全面查清我国目前国土资源家底,对集约节约利用和保护自然资源,建立高质量的空间规划体系,履行全民所有各类自然资源资产所有者职责,统一调查和确权登记,建立自然资源有偿使用制度,均具有十分重要的意义。因此“三调”总体定位是站在以 全面支撑自然资源管理和推进生态文明建设的角度,在真实反映土地资源和利用现状的基础上,进一步强化土地作为自然资源生态本底的基本属性,按照十九大报告中提出的统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制和生态保护修复等要求,为解决空间规划重叠等问题,实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理,统一行使全民所有自然资源资产所有者职责提供有力支撑。同时根据实际情况,把第三次全国土地调查调整为第三次全国国土调查,循序渐进逐步过渡到自然资源调查。而第二次全国土地调查是在原国土资源部的组织下开展的一项国情国力调查,目的是全面查清全国土地利用状况,并对调查成果实行信息化管理,建立和完善土地调查、统计制度和登记制度,初步实现土地资源信息的社会化服务,满足经济社会发展、土地宏观调控及国土资源管理的需要。 2 基础资料不同 针对20世纪80—90年代开展的第一次土地详查基础图件存在间隔长、现势性差等各类问题,2007年国家第二次全国土地调查中对遥感数据实行统一采购、统一处理、统一制作下发DOM 影像图的基本方针,从源头上确保了调查基础图件的精度与质量的全国一致性和规范性。第三次国土调查在统一制作遥感正射影像图的基础上,与原土地调查数 作者简介:娄国胜(1970—),男,山西陵川人,高级工程师,本科,毕业于长安大学(原西安地质学院),长期从事土地调查和地籍测绘工作。(邮箱)799964139@https://www.doczj.com/doc/a216216221.html, 125 Huabei Natural Resources 论文 华北自然资源