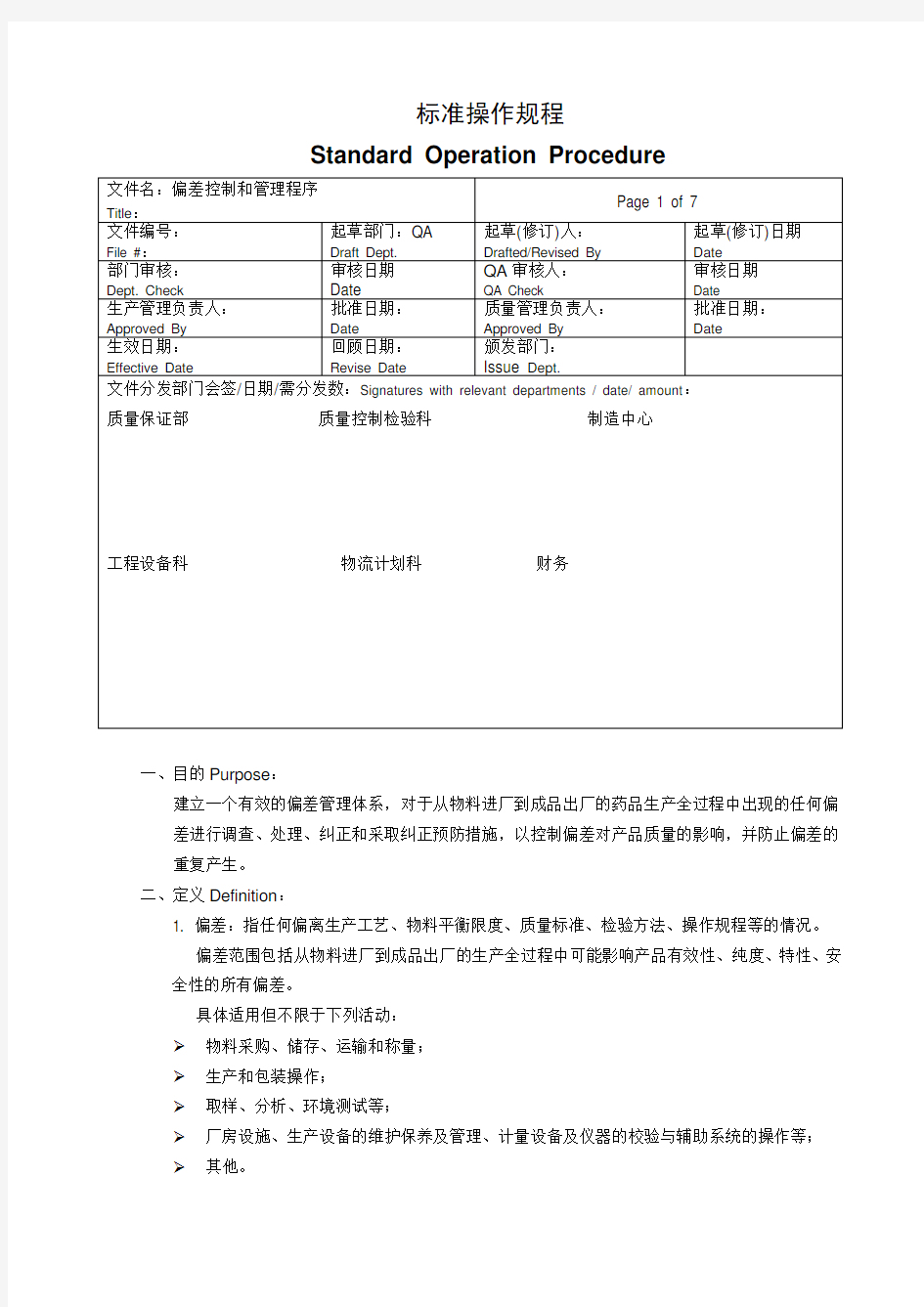

Standard Operation Procedure

一、目的Purpose:

建立一个有效的偏差管理体系,对于从物料进厂到成品出厂的药品生产全过程中出现的任何偏差进行调查、处理、纠正和采取纠正预防措施,以控制偏差对产品质量的影响,并防止偏差的重复产生。

二、定义Definition:

1. 偏差:指任何偏离生产工艺、物料平衡限度、质量标准、检验方法、操作规程等的情况。

偏差范围包括从物料进厂到成品出厂的生产全过程中可能影响产品有效性、纯度、特性、安全性的所有偏差。

具体适用但不限于下列活动:

物料采购、储存、运输和称量;

生产和包装操作;

取样、分析、环境测试等;

厂房设施、生产设备的维护保养及管理、计量设备及仪器的校验与辅助系统的操作等;

其他。

Standard Operation Procedure

2. 纠正或纠正行动:为消除已发现的不合格所采取的措施。如返工或降级等。纠正可连同纠正

措施一起实施。

3. 纠正和预防措施(CAPA):分为纠正措施和预防措施,定义详见《纠正和预防措施控制程序》。

三、职责Responsibility:

1. 质量保证科负责本文件的起草和修订。

2. 质量管理负责人负责本文件的批准。

3. 偏差发现人及时报告并记录偏差;偏差发现地点部门当班主管负责偏差的确认和应急处理;

QA负责偏差的分类,对重大及主要偏差协调成立跨部门处理团队,负责批准纠正和CAPA 措施、跟踪CAPA的实施、审核和保存偏差调查报告,负责偏差趋势分析;跨部门偏差处理小组负责偏差原因的分析及提出纠正及CAPA建议;相关责任部门负责纠正及CAPA计划的制订及实施。质量管理负责人负责偏差调查报告的批准。

四、程序Procedure:

1. 偏差处理流程偏差处理流程图见附件1:

2. 偏差的的发生和识别

2.1 各职能部门负责人应确保对本部门所有人员进行充分的培训,培训内容包括本管理程

序、相关的岗位操作规程、标准及其他管理类文件。确保所有与药品生产质量相关人员均理解偏差概念并具备识别偏差的能力。

2.2 如果偏差没有在发生时被及时发现,而是在事后被发现(如批记录审核过程、产品回顾

或后续工序等),应对相关员工进行是否具备适当偏差识别能力的评估,必要时采取适当的改进措施(如培训、调整职责或职务等)。

3. 偏差的记录和报告

3.1任何人发现任何偏差或潜在偏差应立即(2小时内)报告发现地点当班主管或部门负责

人,并填写“偏差报告和调查表”(见附件2)偏差描述部分。

3.2偏差的描述应尽可能详细,内容包括但不限于偏差发生时间、地点、人员、过程及受到

(或可能受到)影响产品的名称、批号、数量等内容。

3.3 偏差发现地点部门当班主管或负责人,接到偏差报告后应立即安排现场确认并判断是否

需要采取应急措施,以防止偏差的扩大或恶化。对确定的应急措施应及时在“偏差报告和调查表”应急措施栏内详细记录。应急措施应符合公司安全程序及其他程序要求,通常包括下

Standard Operation Procedure

述行为:

●暂停生产

●物料或产品隔离

●物料或产品分小批

●设备暂停使用

●紧急避险等

3.4偏差发现地点部门当班主管或负责人或其授权人员在偏差确认后12小时内向QA报告

已发生的偏差并在24小时内向QA偏差管理员或QA当班主管提交“偏差报告和调查表”。

4. 偏差编号及分类

4.1 QA在接到偏差报告后对偏差进行编号和登记,填写“偏差汇总登记表”(见附件3),

偏差登记表的电子版文件要设置密码保护,密码至少大于6位数,可以由大小写英文和数字组成。密码由QA偏差管理员及其主管控制,每三个月修改一次。偏差编号格式及原则如下:偏差编号:DV年份(4位数)―流水号(3位数);

4.2偏差分类:QA在完成偏差编号后对偏差进行分类,偏差分类的主要依据是对产品质量

的影响,通常情况需综合考虑以下因素:

●偏差的性质

●偏差的范围大小

●对产品潜在质量影响的程度

●是否影响患者健康

●是否影响注册文件

4.2.1重大偏差:

该类偏差可能对产品的质量、安全性或有效性产生严重的后果,或影响范围涉及多个批次的产品,或导致严重的法规文件不符合,或可能导致产品的报废。必须按照规定的程序进行跨部门联合深入的调查,查明原因。除必须采取纠正措施外,还必须建立长期的预防性机制。

此类偏差必须具有纠正及CAPA过程并完成“偏差报告和调查表”(见附件2)。

4.2.2主要偏差:

该类偏差可能对产品的质量产生实际或潜在的影响,或者偏差的性质严重,影响范围较大,必须进行深入的调查,查明原因,采取纠正的措施并进行整改和追踪检查确认。此类偏差应具有过程体现、纠正和CAPA过程并完成“偏差报告和调查表”。

标准操作规程

Standard Operation Procedure

4.2.3次要偏差:

属细小的对法规或程序的偏离,不足以影响产品质量或者是经评估风险可接受的偏差,即该类偏差发生时,产品质量必须是合格的。无需进行深入的调查,但可以立即采取纠正措施,并立即记录在批生产记录或其他相关的GMP受控文件中。此时,可以不需要跨部门参与调查和填写偏差报告和调查表中的偏差调查部分。

4.2.4 偏差情况列举(包括但不限于下列内容):

4.2.4.1重大偏差

●混药、混批、产生不合格且无法返工的中间产品或成品;

●中间产品或成品受到污染导致报废;

●水系统超标;

●使用未经放行的原料;

●未经复验或不合格物料投入生产;

●因工艺处方错误产生不合格的中间产品或成品。

●多次(3次或以上)重复出现的主要偏差可以合并升级为一个重大偏差。

4. 2.4.2主要偏差

●生产过程中出现偏离操作程序中定义的工作范围/限度(如工艺参数超过工艺规程

规定,物料平衡、收得率限度超出标准等);

●文件的使用错误(包括版本错误、文件未批准、文件缺失等);

●标识问题:缺少标识、标识错误或标识的信息与文件矛盾;

●测试结果超过警戒水平或规定范围。

●多次(4次或以上)重复出现的次要偏差可以合并升级为一个主要偏差。

4. 2.4.3次要偏差

●在投产之前发现仓库发错料、或发现物料有其他质量问题不能使用等;

●产品状态标识缺失,但未对产品质量造成影响;

●非关键部位的设备故障等。

5. 偏差原因调查

5.1偏差调查方法与偏差的级别相适应,对次要偏差不必填写“偏差报告和调查表”中偏差

调查部分,直接记录在批记录或“偏差报告表上”由QA现场管理人员批准。

Standard Operation Procedure

5.2 对主要偏差或重大偏差需成立专门团队进行偏差调查,其中重大偏差需成立跨部门团队

进行调查,跨部门团队通常包括下列人员:

●生产相关负责人

●QC相关负责人

●注册的相关负责人

●QA相关负责人

●工艺技术科相关负责人

根据偏差性质选择一人为团队组长,团队成员应具备相应的专业知识和实际经验。根据需要,可以引入其他领域的专业人员如:设备科、信息科等部门负责人,特殊情况下也可以邀请外部专家参与调查,如大信谊、上药集团、及特殊项目的专业检测机构等。

5.3 偏差原因调查。

偏差根本原因调查可使用多种技术,常见的调查分析方法包括头脑风暴法、鱼骨图法、5Why 法(5次为什么等)、KT问题分析法。详见《质量风险管理控制程序》(SOP-QA-088)。6. 偏差影响评估

在偏差根本原因确定后,偏差调查团队对偏差的影响范围和程度进行评估,包括两个方面:

●对产品质量的影响,包括但不限于

?对直接涉及产品质量的影响

?对其他产品质量的影响

●对质量管理体系的影响,包括但不限于

?对验证状态的影响

?对上市许可文件/注册文件的影响

?对客户质量协议的影响

根本原因调查和影响评估可采用风险评估方法。应考虑进行必要的文献查询及工艺研究,确证扩大工艺参数范围对成品质量的影响。对主要偏差和重大偏差还应考虑是否对产品进行额外的检验及对产品有效期的影响,必要时进行稳定性考察。

7. 纠正行动和CAPA措施

7.1根据根本原因调查和影响评估的结果,偏差调查团队提出具体的纠正行动以消除偏差的

影响,纠正行动措施应明确相关负责人和完成时限。常见偏差纠正行动包括降级、返工、销毁、重新包装、重新贴签等。

Standard Operation Procedure

7.2 偏差调查团队应同时提出具体的CAPA计划以防止偏差的重复发生,CAPA计划应明确

相关的负责人和完成时限,详细按《纠正和预防措施控制程序》(SOP-QA-087)执行。

7.3 纠正行动及CAPA措施涉及返工或变更的应经过必要的风险评估(见SOP-QA-088)。

7.4 纠正行动及CAPA措施实施前应经质量保证科批准。

7.5 相关责任部门遵照已批准的方案执行纠正行动,如因客观原因不能完全符合原方案的要

求,应及时与QA沟通,如需部分修改原方案的,应重新获得QA批准。

7.6 QA科指定专人(CAPA管理员或现场管理员)负责跟踪和核实纠正行动的完成情况。

8. 完成偏差报告及偏差的关闭

8.1纠正行动执行完毕后,QA偏差管理员确认纠正行动执行情况。

8.2偏差报告和调查表经质量管理负责人批准后该偏差关闭,转入相应的CAPA跟踪程序。

9. 偏差完成时限,偏差从发生至关闭(不含CAPA关闭)一般不得超过30天,如果30天内

不能完成偏差调查团队应提交相关的情况说明,并QA批准后适当延长完成时限。

10. 质量受权人在收到偏差完成报告,并确认偏差调查原因清楚、影响评估正确、纠正行动对

产品质量没有影响,CAPA计划可行后可对涉及的产品或中间体予以放行。

11. 偏差的保存QA负责偏差记录的保存,所有偏差的原件集中保存。偏差保存期限与产品相

关的同产品批生产记录保存期,涉及多个品种的以保存期最长产品为准,其他偏差保存期为5年。与产品质量相关偏差需在批生产记录内附上偏差复印件,作为批记录审核与放行依据。

Standard Operation Procedure

五、附件:

1. 偏差管理流程图

2. 偏差详细分类

3. 偏差报告和调查表

4.偏差汇总登记表

六、培训要求(Training)

1.部门:2 岗位:全部

七、历史变更Changing History

附件1:偏差管理流程图

偏差管理流程步骤

附件2:

偏差情况分类例举

A.重大偏差

(1)混药

(2)混批

(3)工艺处方错误或中间产品检验不合格导致物料报废

(4)污染导致报废

(5)纯化水系统监测超标

(6)其它:

B.主要偏差

(1)物料、中间产品、成品平衡率超出规定标准

(2).投诉、退货、拒收

(3)生产过程中出现偏离操作程序、工艺中定义的范围、限度及参数

(4)文件的使用错误(包括版本错误、文件未批准、文件缺失等)

(5)测试结果超过警戒水平或规定限度

(6)HVAC和水系统的运行异常,超出警戒线

(7)未按照批记录的规定和步骤次序执行

(8)文件丢失(如包括物料、生产、分析、设备操作、质量管理和原始记录等)

(9)分析和测试过程中出现的偏差

(10)清洁不合格

(11).生产中有异物的污染

(12).校验的偏差(在生产/包装、环境控制、厂房设施中使用的设备/仪器超过规定的校验允许偏差范围;设备/仪器在有效期后没有校验、超过偏差范围或有效期后还在使用;缺少校准日志或标示等

(13).取样室、QC菌检室、超净工作台的尘埃粒子数、沉降菌超标

(14)贮存环境温湿度、贮存期限的偏差;物料贮存过程中包装严重破损或受潮的情况

(15).内包装装量不准确

(16).中间产品、成品得率超出规定范围

(17).产品批记录(包括生产、设备和分析活动)中出现连续多处改动而未详细说明原因的(18)相同或相似的次要偏差反复出现四次或以上

(19).物料或成品在运输过程中运输条件(温湿度等)不符合要求,并影响产品质量

(20).检验仪器或生产主要设备在使用中发生偏差,并影响产品质量

(21)药品中或内包装中带有异物,但未造成消费者死亡、严重损害公司名誉等其他严重后果

(22)物料的验收问题(包括物料损坏、缺少供应商报告原件、缺少或错误的标签、未批准的供应商等)

(23)物料的取样问题(包括错误或缺少有关项目或标识、取样过程中发现异物、取样频次低于规定的要求等)

(24).物料、产品的状态控制的问题(包括使用或准备使用的物料未批准;错误或已经过有效期;物料状态或标示不清楚;物料状态的改变由非授权人或未批准的程序执行;使用前或更进一步的生产过程中发现已放行的原辅料、中间产品、原液、半成品等有问题等有影响产品质量的隐患)

(25)高效过滤器泄漏或未符合再确认要求

(26).压差不符合标准

(27).设备设施的偏差(生产或检验设备或重要的辅助器具出现故障,对产品质量造成影响;使用未经批准的生产或包装设备、计算机控制系统;将生产设备放入未经批准的位置,影响操作、气流、安全、检修等实际操作;设备预防性维护中发现可能对产品质量造成影响;

设备或公用系统的故障或调度分配有误导致可能对产品质量或其完整性造成影响;未使用批记录中规定的设备等)

(28)生产重要步骤未得到所要求的签字批准

(29).未验证的设备、程序、系统、测试方法用于生产或相关操作

(30)物料发放超过规定值

(31).内外审计、产品质量回顾、质量管理回顾、风险评估中出现的主要缺陷项

(32)其他

C.次要偏差

(1)原辅料、包装材料不能按规定的工艺加工且并未发生影响其质量的活动,需要退料、重新补领

(2)生产中由于设备不稳定、调试等原因造成原辅料、包装材料损耗需要增补领料

(3)其他

注:如果偏差未落到以上任何一种偏差级别中,可启动“质量风险管理控制程序”(SOP-QA-088)程序对此偏差进行风险评估后再进行偏差评级

计量检测设备控制程序 ⒈目的 : 确保对证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备(以下简称计量检测设备处于受控状态,保证设备的测量能力满足使用要求。 ⒉范围 : 适用于公司内所有计量检测设备(包括试验软件、比较标准的控制。 ⒊职责 : 3·1 计量室人员负责计量检测设备的校准、检修、送外检等工作,并保存所有记录。 3·2 计量室人员监督指导使用部门正确使用计量设备,并做好设备的维护、保养、周期送检等工作。 3·3 各车间负责对在用量具的正确使用和维护保养。 ⒋工作程序 : 4·1 计量检验设备的配置 4·1·1 使用部门根据生产需要,向计量室提出申请,要求配置相应的计量检测设备。 4·1·2 计量检测设备的配置参阅《计量设备的配置》。 4·2 进厂验收 4·2·1 进厂计量检测设备由计量人员负责验收,验收内容主要包括 : ①收集随机资料; ②核对装箱清单; ③检查说明书、合格证。

4·2·2 如验收不符合规定要求,则验收责任人将情况反馈给采购人员,如验收合格则进行首次检定。 4·3 首次检定 4·3·1 对本公司能力范围内的首次检定由计量员检定,对本公司无法检定的,则送第三方检定,并负责取回(包括相应资料。 4·3·2 检定人员必须是有资格认可证书的人员。 4·3·3 计量检测设备的检查经检定确认不合格(包括送第三方检定不合格计量室负责人将情况反馈给采购负责人,由采购责任人负责退回。 4·3·4 对检定合格的计量检测设备,由计量室检定人员编号,编号方法详见《计量器具编号方法》。 4·4 仓库保管员在计量检测设备入库前,应检查其 " 合格证 " 和首检记录。 4·5 周期检定 4·5·1 计量管理员应建立检测设备台帐,对在用计量检测设备进行周期检定。 4·5·2 所有的内校或外校,计量人员必须按国家检定规程进行校对,并作好符合规范的记录 4·5·3 对检定、校准完毕的计量检测设备,检定人员须做好标识。 4·5·4 必须强制检定的计量检测设备,计量室人员按检定周期提前 10天通知使用部门,并由计量人员送法定计量检定机构检定,受检率 100%。 4·6 抽检:

3设备管理控制程序 1。目的: 使用全面的设备管理方法,加强设备维护和检查评估工作,以获得最经济的生命周期成 本和最高的设备综合效率原则,从而可以可靠地保证生产和产品质量。 2适用范围 适用于与聚酯生产直接相关的设备的管理和控制。 3责任 3.1技术质量办公室是设备控制的中央管理部门。在副总经理,负责生产技术的总 工程师的领导下,组织设备大修的准备和每周的检查计划,并对维修质量和计划执行情 况进行监督检查。 3.2每个车间负责部门内设备的维护和正确使用,以使其符合生产技术和产品质量 的要求。设置专职或兼职技术人员来负责设备维修和维护的管理。 3.3每个部门的维护和维修人员负责部门设备的维护和保养。 4术语和定义 设备:指生产中使用的机电设备。 5控制程序 5.1设备管理原理 设备管理部门应贯彻依靠技术进步,促进生产发展,同等重视保存和维护,注重预防的方针。《专业管理与批量管理》,按照先进设备管理方法和维护技术逐步实施的原则,在安排生产任务时,应安排好所有维护任务,并处理好维护与生产的关系。 5.2设备的早期管理 5.2.1对于新购买的散装设备,技术质量办公室将根据公司提出设备更新计划’的 生产和开发需求,并提交给负责生产技术的总工程师和副总经理进行审查,然后再提交 给总经理’召开办公室会议,并召集有关部门参加技术经济示范,经总经理批准后,由 供销办采购。

5.2.2用户部门应根据生产过程的要求和设备选择的原则填写部分更新和零星购买的设备,并填写《新设备申请表》。并由供销处审查批准,由生产技术副总经理批准,然后由供销处进行采购。 购买的设备到货后,供销办事处负责取货。 5.2.3购买设备后,技术质量办公室会组织有关部门做好开箱,验收,安装,调试以及投入生产使用的“设备管理账户”。 5.2.4根据包装清单提供的包装材料目录,技术质量办公室将收集所有拆包的技术材料,并将原件提交给总经理办公室(数据室)进行存档。供销处将注册备件,并将其交给车间使用。 5.3设备资产管理 5.3.1技术质量办公室建立了“设备管理帐户”,以使帐户匹配。 5.3.2设备编号和分类管理 5.3.2.1企业对整个公司的生产设备进行了统一编号,以促进统一有效的管理。规定是:A:灯丝车间; B:电力车间; C:电气; D:其他。编号格式为:A1-0001,其中A1:长丝车间第一条生产线的第一台设备; CA:安装在灯丝车间的电气设备; CB:安装在电力车间中的电气设备。编号的具体实施由技术质量办公室统一完成。 5.3.2.2企业应根据设备的先进性和生产对分类管理的重要性将设备分为A,B和C。分类原则为A类:关键设备,进口主要生产设备和昂贵的设备。 B型:通用生产设备。 C类:辅助生产设备。 5.3.2.3各种类型的设备采用不同的维护方法。 A类设备侧重于预防性维护,B类设备侧重于生产维护,C类设备侧重于后期维护。 5.3.3设备转移管理 5.3.3.1企业内部设备的转移应由需求部门报告给技术和质量办公室,由其协调。经生产主管副总经理批准后,技术质量办公室将与有关部门办理移交手续。 5.3.3.2企业设备的对外转让,应当由技术质量办公室结合有关部门审查,并报主管生产的副总经理批准。技术质量办公室应与有关部门一道处理转让程序。 5.3.4如果设备无法使用或报废,则用户部门应向技术质量办公室提交申请报告,由技术质量办公室牵头组织有关专家进行鉴定。技术质量办公室总结鉴定意见并将其提

GMP偏差处理管理规程 1.目的:建立一个偏差处理的管理规程。建立生产过程偏差处理规定,以规范偏差的处理,在对偏差作出正确处理的前提下,保证产品质量。 2.范围:适用于本公司所有可能影响产品质量的偏差处理。 3.职责:质量管理部、生产计划部、设备工程部、物流管理部、销售部等对本规程的实施负责。 4.内容: 4.1.偏差定义:偏差是指任何相对于已生效的GMP文件的偏离。其中GMP文件包括:生产工艺、质量标准、检验方法和操作规程。 4.2.偏差分类:根据偏差的严重程度不同可分为微小偏差、一般偏差和重大偏差三类。 4.2.1.微小偏差是指发现后可以采取措施立即予以纠正、现场整改,无需深入调查即可确认对产品质量无实际和潜在影响的偏差。例如:生产前发现所领物料与生产不符且未进行进一步生产既采取退库;生产中由于设备不稳定、调试导致的物料补领等。 4.2.2.一般偏差是指可能对产品质量造成可挽回的实际和潜在影响的偏差。即在偏差出现后,需对产生的原因调查清楚,采取恰当的纠正和预防措施才能继续生产,并保证生产出的产品符合质量标准且无潜在质量风险。例如:设备故障、损坏、清场不合格等。 4.2.3.重大偏差指已经或可能对产品质量造成不可挽回的实际和潜在影响的偏差。偏差出现后,已明显对产品质量产生了影响,需对其重新处理或销毁处理等或者当时没有发现产品的质量发生变化,但产品质量在贮藏过程中可能存在隐患,对该产品进行重点留样及稳定性考察并可能采取产品召回等。例如:关键参数偏离、测试结果未达到质量标准或超过警戒水平、混药、混批、包装材料混淆等。 4.3.偏差的处理方式:根据偏差的严重程度不同偏差的处理方式也不相同。 4.3.1.微小偏差的处理方式:微小偏差主要由发现人员采取应急措施并汇报工艺员(现场管理员)和现场QA,工艺员(现场管理员)负责对应急措施进行复核并对产生原因进行调查、提出纠正和预防措施。现场QA对偏差的原因调查、处理措施和预防措施进行评估。偏差发现部门经理和质量部经理对处理的过程和结果进行审核。 4.3.2.一般偏差、重大偏差及现场QA无法确定的偏差的处理方式:由发现人员采取应急措施应急措施并汇报工艺员(现场管理员)和现场QA,工艺员(现场管理员)对现场应急措施进行复核和提出补充意见。现场QA对现象初步分析,不能确定是微小

XXXXXXXXXXX有限公司 文件编号XXXX/XXX—2018 程序文件 版本: 01 受控状态:受控 编号:XXXX/XXX—2018 编制:日期:年月日审核:日期:年月日批准:日期:年月日 年月日颁布年月日实施

文件名称目录文件编号XXXX/XXX—2018 目录 1. XXXX/JLB01—2018 计量保证体系文件的编制与管理 2. XXXX/JLB02—2018 计量保证体系审核程序 3. XXXX/JLB03—2018 计量保证体系评审程序 4. XXXX/JLB04—2018 法定计量单位的管理程序保证 5. XXXX/JLB05—2018 计量设备的配备管理程序 6. XXXX/JLB06—2018 计量检测管理程序 7. XXXX/JLB07—2018 计量设备的储存与管理程序 8. XXXX/JLB08—2018 计量设备量值溯源管理程序 9. XXXX/JLB09—2018 计量设备的分类管理程序 10. XXXX/JLB10—2018 计量器具检定(校准)管理程序 11. XXXX/JLB11—2018 计量设备的标识管理程序 12. XXXX/JLB12—2018 不合格计量设备的管理程序 13. XXXX/JLB13—2018 计量记录管理程序 14. XXXX/JLB14—2018 环境管理程序 15. XXXX/JLB15—2018 计量人员培训、考核与监督的管理程序

文件名称计量保证文件的编制与管理文件编号XXXX/JLB01—2018 1 概述 计量文件是质量管理体系的一个重要组成部分,其编制与管理均应与企业接口相容 2 适用范围 适用于企业计量文件的编制和管理 3 引用文件 江苏省质量技术监督局发布的《江苏省企业计量保证确认规范》 4 工作程序 4.1 计量文件应包括计量手册,计量管理程序和计量技术文件三个部分,其内容的描述应符合“江苏省企业计量保证确认规范”所规定的要求及与实际状态相符合的计量技术文件,在编制文件时,其受控号均应是唯一的,其编制方法见WF/JLA01—2007计量保证体系文件的编制 4.1.1计量技术文件:企业质量管理体系中的质量记录已包含计量技术文件,不再重复编制 4.2 计量文件的管理 4.2.1 计量文件的编制,审核和批准按《计量手册》中规定执行; 4.2.2 手册和程序文件的发放; 4.2.2.1 发放前应在文件的封面控制状态栏目加盖红色“受控”章,在发放代码栏目按照阿拉伯数字顺序用二位数表示从01开始; 4.2.2.2 发放时由归口职能部门负责,领用人在《文件发放登记记录》上签名领用; 4.2.2.3 领用人所领用的文件其发放号码应统一,不得交叉错号; 4.2.2.4 文件若遗失,损坏等原因需补发,应用《文件回收记录》申诉原因/理由,由计量管理者代表批准,补发时应按本程序 4.2.2.1和4.2.2.2执行,其发放号码不再重复使用,原发放的文件宣布作废,发放人在《文件发放登记记录》上注明以作废。 4.2.3 文件应用活页,利于更改或换页 4.2.4 文件的发放范围 4.2.4.1 “控制文件”发放对象,厂长,副厂长、各部门负责人、内审员,计量管理员以及厂长批准的发放人员; 4.2.4.2 “非控制文件”对上级部门,重要顾客和第三方确认机构 4.2.5 计量文件的更改与换版 4.2. 5.1 文件在运行过程中,各部门与计量直接有关的人员应对其符合性和适用

文件及记录控制程序 ※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※

1.0目的 确保与质量体系相关的文件不被误用,确保记录于使用、收集、汇总、存档、处理等阶段得到适当控制,特制订本程序 2.0范围 适用于本公司与质量体系相关的内部及外来文件、所有同体系相关的质量记录。 3.0权责 本程序由文控中心制定及管理,相关人员配合执行。 4.0定义 4.1质量手册:有关公司经营组织与各机能的概括性、原则性的摘要说明。 4.2程序文件:有关事务的处理方法、手段、顺序等的说明。 4.3作业指导书:为执行品质要求,在技术、制造上所规定的具体方法、手段与判定要领等。 4.4受控文件:是指文件的分发、变更、回收等动作皆须受到管制的文件。 4.5非受控文件:是指文件的分发、变更、回收等动作不须受到管制的文件。 5.0内容 5.1文件的分类: A.从管制属性可分为受控文件和非受控文件两种。 B.从文件架构上分为四级:一级文件为质量手册; 二级文件为程序文件; 三级文件为作业指导书; 四级文件为表单、记录、资料等。 5.2文件与资料编号方法说明。 A.质量手册的编号为QM-001。 B.程序文件的编号为QP-□□□。代表宏旭日用制品;QP代表程序文件;□□□代表文件的流水顺序号。 C.作业指导书的编号为WI-(□□)-□□□。WI代表作业指导书;其后的三个□代表文件流水号;括号中“(□□)”为可选取项,代表部门。 D.外来文件的编号以原有编号为准。如无原有编号,其编号为QE□□□□□□□。QE代表外来品质文件,其前面的六个□代表年月日,后面的一个□代表外来品质文件的文件序号。 E.各种表单的编号原则:文件编号加序号加版本,FM-□□□□□-□□□,FM代表记录

1. 目的 本程序目的是为了确保所有生产设备具有充足的机器能力,使设备达到完好,保证产品加工过程的质量满足规定要求。 2. 适用范围 本程序适用于我公司生产设备的安装、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程,进行一系列的技术、经济、组织等活动的管理。 3. 定义 3.1 设备的综合管理――对设备的寿命、全过程/全面的经济效益的管理. 3.2 机器能力――由公差与生产设备的加工离散度之比得出.通常采用数理统计的方法进行 测算和证明,此时只考虑短期的离散,尽可能地排除对过程有影响而与机器无关的因素. 4. 职责 4.1 制造部为设备的归口管理部门,负责设备的综合管理. 4.2 采购课负责设备采购计划的编制、采购和组织有关部门对新采购设备安装、调试和验收。 4.3 技术课负责新增设备的选型工作,编制《设备采购清单》。 4.4 生产车间负责培训操作工正确使用设备及日常维护保养工作。 4.5 制造部负责生产设备采购计划的审核。 4.6 总经理负责生产设备采购计划的批准。 5. 工作程序 5.1 生产设备购置、选型、验收、移交和存档的控制。 5.1.1 新购设备的质量控制是保证新设备安装投产后,能否适应产品质量和生产要求的关键 工作,应认真负责地做好新购设备的选型、(包括选择合格的设备生产厂家)、采购及到货后验收及移交工作。 a. 技术课根据产品质量特性要求的实际需要,综合考虑设备的生产能力、技术性能、精 密度及可靠性、可维修性的要求,确定新购设备的型号、规格和数量及标准,形成文

件由制造部审核签署意见后交采购课。 b. 采购课根据技术课提供《设备采购清单》编制《设备采购计划》,报总经理批准后 采购设备,采购课负责与供货单位签订设备购置合同或协议。 c. 设备到货后,由使用部门配合供应商安装、调试。调试成功后,由供应商提供安装 调试报告,采购课填写《设备安装检验移交单》组织有关部门进行验收,各有关部门应在移交单上签署意见。针对关键设备由制造部组织有关部门确定调查的特性值和方式,进行机器能力测定,机器能力测定的特性须针对所加工有关的重要产品或过程特性。 d. 验收合格后,备件送仓库保存,技术资料送制造部归档,采购课组织有关部门办理 设备移交手续。 e. 制造部负责设备管理,在收到《设备安装检验移交单》后,将其建立档案,其内容 包括《设备安装检验移交单》《设备登记台帐》《生产设备运转情况记录单》《一、二级保养验收单》《设备维修记录》等。 f. 当关键设备生产新零件、加工公差缩小、工艺更改、大修后、搬迁后以及长期停止 使用后重新起用时须与顾客协商由制造部负责组织有关部门重新测定机器能力。5.2 设备的控制 设备使用部门必须严格按照规定实行定人定机,做好设备使用工作,严格按操作规程操作,做好设备的日常保养工作。 a. 设备操作工人必须下班前除完成日常维护作业外,还必须认真记录当班设备运转情况、运 行中发生的问题、故障维护等情况,填写《生产设备运转情况记录单》,如发现情况不明的异常现象要加以认真处理。 b. 设备操作工人必须持有上岗证,严格遵守操作规程,不超负荷、超规格使用,不在装 卸工件或工具时使用锤猛力敲打,不擅开动他人使用的设备,当设备运行时不得擅自离岗。 c. 操作工如发现故障应立即停机,分析原因,及时排除。发生事故要保护好现场,立即 报告车间领导,操作者未经允许不得擅自处理。 d. 操作者应了解设备的结构、性能,精心维护和保养设备,做到: 1)设备安全,防护装置齐全,线路、管道完整,工件工具放置整齐;

偏差处理流程 1.偏差定义:就是指任何偏离已批准得生产工艺、过程、参数等情况,以及偏离物料平衡限度、质量标准、检验方法、操作规程等情况,它包括药品生产得全过程与各种相关影响因素。 2.偏差主要来源:生产管理、质量管理、介质管理、物料管理、校验与验证、人员与卫生、超出SOP规定方法、程序或SOP中规定需执行偏差得事件、未在上述列出、可能会对产品质量或质量体系产生(潜在)影响得事件。 3.偏差性质分类:重要偏差与次要偏差。 3、1、重要偏差:该类偏差属于较重大得偏差,就是指关键性物料、设备、厂房、工艺、介质、环境等发生偏移,导致或可能导致产品、物料等内、外在质量受到较大程度得影响,必须进行深入得调查,并对偏差影响与程度进行风险评估得事件。该类偏差除需采取纠正以外,还应根据风险评估结果决定就是否应建立长期得纠正预防措施。 3、2、次要偏差:细小得对法规或程序得临时性偏移,不会影响产品质量或对产品影响程度较小,无需进行深入调查,但必须立即采取纠正,并立即记录在批生产记录或其它GMP受控文件中。 4、处理流程: 4、1、偏差发现与偏差汇报 4、1、1、偏差发现人发现偏差后,或接到化验室开具得不合格报告,1小时内首先向车间主任、质管部QA主管口头汇报偏差发生情况; 4、1、2、偏差发现人在偏差发生24小时内(节假日顺延)填写好《偏差处理单5119》。内容包括偏差情况描述(时间、地点、起因、过程或发生得现象、导致得结果)、相关联得信息、现场应急措施及建议采取得措施,如属于生产管理范围内得偏差,需指明品名、规格、批号、数量; 4、1、3、填写完毕后,偏差发现人在QA质量信息管理员(蔡锦)处,对《偏差处理单5119》进行编号与登记,然后流转至QA主管(王影)处。编号方式:PC+年份(四位数)+流水号(三位数); 4、1、4、检验结果超出标准或异常得情况,需由化验室执行《实验室分析结果超标、超常得处理5-00009》,确认不合格,并出具不合格报告后,再启动偏差处理程序。 4、2、偏差调查与偏差分析 4、2、1、QA主管对偏差进行初步审核,并与偏差发生部门负责人及质管部部长讨论评判偏差得类别,确定发生得偏差属于重要偏差还就是次要偏差;

1 目的 加强设备的选购、验收、运行、养护、维修和报废的全过程进行有效的管理控制 2 适用范围 适用于公司受委托管理的设备和各部门使用的服务设备设施(包括价值在1000元以上的工器具、备品、备件等)的管理控制。 3 职责 3.1 总经理或授权公司主管领导负责重大设备的添置、更换、改造、年度检修保养和报废的审批。 3.2 各部门负责本部门管辖工器具的日常管理。 3.3 财务部负责公司所有设备的增减、报废、盘点、拆旧等业务活动的核算和帐务管理。 3.4 工程技术部负责设备运行、维护及档案资料的管理。 4 控制程序 4.1设备的选购、验收。 4.1.1购置设备要求先进、经济合理、适用并综合考虑其可靠性、互换性、配套性、节能性、安全性、环保要求和使用寿命等,对于托管设备的更新改造应以不降低设备技术性能为原则。 4.1.2添置和更新设备必须由使用单位、主管提出书面申请,阐明必要性、可行性及选型方案意见,报部门经理研究审定(重大贵重设备购置须上报公司主管领导审定)后填写(物资采购计划),并须注明进货检验要求,具体购置依据公司制定的文件执行。

4.1.3新购置的设备,由申购部门负责开箱验收,具体依据公司制定文件执行。 4.2设备的日常管理。 4.2.1设备的使用归口管理部门应于购进设备验收后,及时将随机资料交综合部资料员归档、需使用时按(技术资料、图纸管理办法)规定办理有关手续。 4.2.2新购置设备使用或归口管理部门应在设备验收合格后一个月内建立(设备卡片)一式三份,交财务部一份、资料室一份、使用或归口管理部门留存一份,对重要设备的操作应建立作业指导书。 4.2.3接管物业原附属的建安配套设备应在物业接管验收实施物业管理并对其实际使用运行半年内建立设备卡片,卡片存档处及使用管理要求同4.2.2条。 4.3设备的使用、运行操作管理。 4.3.1各工程系统的设备运行及服务设备、工器具操作,必须严格按照有关工种的作业指导书、设备使用说明书执行,正确、合理使用,确保各供应、服务系统的持续正常和经济合理、高效低耗运行,保证设备本身的安全和良好的工作状态。 4.3.2电力设备及特种设备(如电梯等)的运行操作控制,同时应执行国家及行业有关技术标准、规范及操作规程。 4.3.3机械设备的润滑油路系统保证畅通和正常工作,使用设备的班组按规定时间和数量添加、更换润滑剂(油)。 4.3.4保证满足设备工作环境条件要求,保持机房环境整洁、机房地

检测检验仪器设备控制 程序 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

一、目的 为保证所有仪器设备均能满足使用要求,满足量值溯源。确保检测结果的准确、可靠,保证检验检测工作正常、有效开展。 二、适用范围 适用于本公司开展检测工作用仪器设备的购置、验收、使用、校准,维护、修理、报废等管理工作。 三、职责 3.1质检中心:负责对检验检测仪器设备的使用、维护、校准,和保养、定期维护和期间核查,使用记录,负责仪器设备的购置申请、仪器检定、维修和申请报废工作。 3.3财务资产部:负责检验检测仪器设备采购,和登记建档。 四、工作程序 4.1仪器设备的购置 4.1.1各部门根据的检测需要,提出合理有效的仪器设备配置方案,汇总给质检中心。 4.1.2质检中心提出仪器设备购置申请,填写《仪器设备购置申请表》,明确仪器设备名称、型号 规格、精度、用途、参考价格等;经技术负责人审核,总经理批准后交综合部汇总。 各申购部门有义务为质检中心提供技术上的支持,采购过程应满足《采购及委外加工控制程序》的要求。 4.2仪器设备的验收 4.2.1所购仪器设备到货后,应在合同规定期内进行验收,无验收期限规定的应在一个月内验收完 毕。 4.2.2仪器设备由质检中心组织验收,验收时应填写《仪器设备验收报告》,收集与验收工作有关 的证明材料(保修卡、售后服务保证等),必要时与供应方签订仪器设备应用技术培训协议。验收工作的有关资料及仪器调试报告汇总,交财务资产部存档。 4.3仪器设备档案管理 4.3.1质检中心负责建立仪器设备档案,内容包括:仪器设备的名称、购置日期、启用日期、使用 状态、制造商名称、标识、系列号、验收报告、检定(校准)证书、维修记录、使用说明书原件、操作规程(复印件交仪器使用者使用)、购置资料(如保修卡、售后服务保证等)、仪器设备报废单、仪器设备使用记录等。 4.3.2设备使用和维护的最新版说明书(包括设备制造商提供的有关手册)要方便相关操作人员取 用。

1.目的 为偏差的处理提供规范程序,使所有的偏差得到有效的调查和评估,适当的行动方案得到批准并实施。 2.范围 适用于与原料、产品、工艺过程、程序、标准、厂房设施、环境控制、计量校准,以及与质量相关的涉及GMP和SOP执行的所有偏差。 3.定义 3.1偏差: 任何与产品质量有关的异常情况,如:原料、产品检/化验结果超标、产品储存 异常、设备故障、校验结果超标、环境监测结果超标、客户投诉等;以及与器 械相关法律法规或已批准的标准、程序、指令不相符的意外/偏差事件。 3.2偏差的分级: 严重(Critical): 违反QMS质量方针或国家法规,危及产品安全及产品 形象,导致或可能导致内/外在质量受到某种程度的影响,以致产品整批 报废或成品收回等后果。 重大(Major): 导致或可能导致产品内/外在质量受到某种程度的影响, 造成返工、回制等后果;严重违反GMP及SOP的事件。 次要(Minor):不会影响产品质量,或临时性调整。 3.3偏差的种类(举例): 3.3.1检/化验结果超标:原料、中间品、成品过程检验/化验结果超出标准。 3.3.2IPC缺陷:中控项目检查超出标准要求。 3.3.3混淆:两种不同的产品/不同版本/同种不同批号的产品,或同种/同批而用不同 的包材的产品混在一起。 3.3.4异物(有形):在原辅料、包装材料、成品或生产包装过程中发现的异物。 3.3.5潜在的污染:如不能正确清除,可能导致产品的污染。 3.3.6过期的物料/设备:中间体/半成品超过程序规定的储存期限;使用了超出校验 期的设备。 3.3.7设备故障/过程中断:因设备故障导致产品质量缺陷或潜在威胁,生产中断; 因动力原因(停电、汽、气、水)导致流程中断。 3.3.8环境:与器械生产相关的空调系统、厂房设施的防尘捕尘设施、防止蚊虫和其 它动物进入设施、照明设施的故障,以及洁净区尘埃粒子检测超限,生产车 间人员、空气、地面、墙面环境监测环控指标超限、温湿度控制超限、压差 超限等偏差事事件。

计量器具管理程序页码1/2 1.0目的 保证公司物业管理范围内计量器具的准确性,满足正常测量要求。 2.0适用范围 适用于公司计量器具管理。计量设备主要指设备检查、安装维修时使用的万用表、钳型电流表及兆欧表、消防用压力表等。 3.0职责 3.1各物业服务中心机电部主管编制《计量器具清单》报公司工程技术部汇总。 3.2工程部负责编制年度《计量器具检验计划》实施检验。 4.0工作程序 4.1公司接受政府强制检验计量器具范围:万用表、兆欧表、压力表(生活水泵消防水 泵出口) 4.2检验实施 4.2.1工程部依据各物业服务中心的《计量器具清单》编制年度《计量器具检验计划》 实施检验。 4.2.2各物业服务中心机电部主管依照《计量器具检验计划》,按时将计量器具送验。 4.2.3对送检的计量器具进行检验并填写《校验记录》,凡检验合格的贴上合格证;检 验不合格的贴上停用证,暂停使用。 4.2.4检验不合格的计量器具需由工程技术部检验员进行调校及修理;经调校和修理都 达不到要求的计量器具,由各物业服务中心机电部主管填写《报废申请表》,经物业服务中心主任、工程技术部审核报公司领导批准后作报废处理。 4.2.5计量器具的管理按《设备设施管理》程序执行。 4.3物业服务中心指示器具管理 4.3.1电压电流指示器具管理

计量器具管理程序页码2/2 物业服务中心每半年依据《计量器具校验规程》使用效验合格的万用表效验电压电流指示器具,并填写《校验记录》。凡检验合格的贴上合格证;检验不合格的贴上停用证,暂停使用。 4.3.2压力表管理 1)消防生活水泵出口,锅炉进出口,空调系统生活安装压力表每年接受政府强检。2)物业服务中心每半年对压力表进行普查,通过压力表的读数进行互相比较,或换标准表进行比较,不能正确指示压力示数(指示压力示数与标准压力示数相差大于0.1个压)贴上停用证,检验合格的贴上合格证。 4.3.3检验不合格的指示器具需由工程技术部检验员进行调校及修理;经调校和修理都达不到要求的指示器具,由各工程主管填写《报废申请表》,经物业服务中心主任、工程部审核报公司领导批准后作报废处理。 5.0支持性文件与质量记录 5.1计量器具检验计划QR-16-01 5.2计量器具清单QR-16-02 5.3合格证(固定格式) 5.4停用证(固定格式) 5.5报废申请表QR-16-08 5.6计量器具校验规程QW-2.11-01 5.7校验记录QR-16-03

文件及质量记录控制程序 1.目的: 为便于本组织图面、文件制、修订、更改及分发、收回、废止、销毁等管理,避免文件未经核准发行,或过期、失效文件被误用,以确保系统内使用文件的有效性。 2.范围: 包括本公司质量管理体系文件、组织为资料图纸、标准外来资料及顾客提供的图纸、标准。 3.职责: 3.2各部门:负责各阶文件的编制、保存、销毁,并保证其正确性。 文管中心:负责各阶文件、图面的分发、收回、作废及前三阶文件的废止并保证其版本之正确性 4.内容: 4.1文件管制总则: 4.1.1质量体系文件之编写、审核、与批准: 当各单位依需要制、修订相应阶层之文件时,依电子版《质量手册格式》、《程序文件格式》或《作业指导书格式》格式进行编写。待填妥《文件制/修订申请单》后随附文件原件,依3.1要求依次进行审核、批准并会签各相关部门,批示后交于文管中心,由文管中心统一分发。 4.1.2文件及单据编码:依《文件格式及编码作业指导书》及《单据编码作业指导书》执行。4.1.3质量记录要求:填写必须真实、准确、保持清晰,整洁,记录人必须签全名及日期或盖章。 4.2文件接收及分发: 4.2.1文管中心接到各部门制订或修订文件后,将接收之文件登录于《文件接收管制登记表》,依《文件制/修订申请单》会签单位影印相应份数,于影印件盖红色“发行章”并登录于《文件分发签收记录表》发放至各单位,各单位文件接收人员于《文件分发签收记录表》中签收,文管人员将文件版本、生效日期及分发份数等列入《文件总览表》。 4.2.2如《商品用料结构表》、《QIP量测标准》、《包装规格书》、《QC工程表》等资料视同文件管制,但无需建立《文件总览表》;待相关单位制、修订完毕后,原件交文管中心存盘,文管人员依使所需单位影印相应份数分发至使用单位。 4.2.3文件补发: 文件如有破损、缺页、字迹模糊,或份数不够须补发时,使用单位不得私自影印,需填具《图面/文件申请单》,依3.1规定之权限人员批准后,交文管中心予以补发。 4.2.4本公司四阶文件作为前三阶文件之附件,文管中心保存最新版本,建立《质量记录总览表》

对公司质量管理体系的所有相关文件和质量记录进行有效控制,确保文件和记录的充分性、有效性和完整性,并提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。 2.0适用范围: 适用于所有与公司质量管理体系有关文件的控制和为证明产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的记录。 3.0职责: 3.1. 总经理 3.1.1.负责公司质量手册的批准 3.2. 管理者代表 3.2.1.负责组织质量手册的编制和审核; 3.2.2.负责程序文件的批准。 3.2.3.负责三级文件的批准 3.2.技术部经理 3.2.1.负责技术文件的批准。 3.3. 各职能部门 3.3.1.负责相关程序文件和三级文件(包括各种表单)的起草、制定、修订、更改。 3.3.2.负责本部门三级文件的审批、发放范围的确定。 3.3.3.负责确定本部门编制的记录表单的格式以及记录的填写、收集、整理归档工作。 3.3. 4.负责保持本部门的文件及记录符合《文件和记录控制程序》的要求。 3.4. 品质管理部文控中心 3.4.1.负责ISO质量管理体系文件的格式统一、文件登录、编号及发放。 3.4.2.负责文件的回收、修改、废止、保存和销毁。 3.4.3.负责监督、各部门的记录填写控制情况。 3.4.4.负责与本公司ISO质量管理体系相关的外部信息和资料的收集,并加以识别控制。 4.0定义: 4.1.受控文件:被使用为作业依据的书面文件,须随时保持最新版次,具有分发控制、修订版本时须重新 分发以确保文件正确与适用性。 4.2.外来文件:指取自外部的法规、规范、标准、或客户提供的图面、规定等,被本公司用来作为质量管 理体系流程中引用的标准。 4.3.质量手册(一级文件):对公司体系的方针、目标、管理职责和权限等进行整体描述的文件,包括ISO 质量手册等。 4.4.程序文件(二级文件):根据体系要求所编制的纲领性的通用程序,是各部门的合作基础。 4.5.作业指导书(三级文件):包括与产品、设备、技术和操作方法有关的详细作业指导书,还包括相关法 规要求、标准规范等。 4.6.表单记录(四级文件):包括书面记录和电子文档。

设备管理控制程序 1、目的 本程序规定了公司设备的申购、验收、使用、维护保养、移交、校验、报废等流程,以加强设备管理,保障生产活动的正常开展,不断改善和提高公司的技术装备水平,为公司的发展服务。 2、适用范圉 本程序适用于公司所有设备的管理。 3、引用标准 无。 4、定义 本文件釆用下列定义: 4.1生产设备:与生产有直(间)接关系的设备及其附带设施,包括机械设备、电气设备以及维修 设备; 办公设备:用于办公经营的设备,如复印机、传真机等; 特种设备:指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械; 4.2设备保养:指根据设备的特点和要求,对其进行检查和维护的行为,是为了提高生产率,延长设 备使用寿命所必须采取的行之有效的手段。 4.3技术档案:是指设备的安装、零部件、自制设备、特种设备、使用说明书、图纸等技术资料。 4.4状态档案:是指设备的分布、购进和安装日期、使用年限、维修记录、调拔记录等资料。 4.5闲置设备:山于生产任务不足或工艺调整等原因停用的生产设备。 5、职责 5.1总经理:生产设备新增、报废的批准。 5.2设备部 5.2.1公司生产设备的统一管理,主要包括生产设备的选型、釆购、验收、维护讣划的制定、执行 及故障维修。 5.2.2负责建立公司生产设备档案、台帐并及时更新。 5.2.3根据设备特性,分三级保养的实施,监督其它部门生产设备的一级保养、二级保养悄况,并 做好各级保养记录。 5.2.4工装夹具的制作。 5.3使用部门: 5.3.1协同设备的采购部门和管理部门进行设备的开箱清点、试用验收。 5.3.2使用过程中,根据设备使用状况及时提出故障维修、转移、报废等申请。 5.3.3负责本部门使用设备的日常保养。 5.4采购部:组织相关部门对新购回的生产设备的验收、外修设备的联络。 5.5文控中心:负责设备技术资料的保管。 5.6釆购部:报废设备的最终处理。 5.7财务部:建立设备的《固定资产明细帐》,成本核算,对报废设备进行价值评估。 6、工作程序 6.1生产设备的基础管理 6.1.1设备部对纳入固定资产(单价在1000元以上且使用年限在一年以上的)的生产设备按照《设 备编号规范》进行统一编号,建立设备台帐和设备档案。做到随机附件及技术资料齐全。 6.1.2设备部进行生产设备的定期盘查,并配合财务部进行固定资产定期盘点。 6.1.3新购回设备的技术资料原件文控存档,技术部复印需要的内容归入设备档案,设备档案资料发 生变更时,设备部应根据实际情况及时更新归档资料。 6.2生产设备的购置、验收

目的:为偏差的处理提供规范程序,使所有的偏差得到有效的调查和评估,适当的行动方案得到批准并实施。 应用范围:适用于与原料、产品、工艺过程、程序、标准、厂房设施、环境控制、计量校准,以及与质量相关的涉及相关法律法规执行的所有偏差。 责任人:质量部、生产部、储运部 内容 1定义 1.1 偏差:任何与产品质量有关的异常情况,如:原料、产品化验结果超标、产品储存异常、设备故障、校验结果超标、环境监测结果超标、客户投诉等;以及与器械相关法律法规或已批准的标准、程序、指令不相符的意外/偏差事件。 1.2 偏差的分级:分为轻微偏差、主要偏差、重大偏差。 1.2.1 重大偏差: 违反质量方针或国家法规,危及产品安全及产品形象,导致或可能导致内/外在质量受到某种程度的影响,以致产品整批报废或成品收回等后果。 1.2.2 主要偏差: 导致或可能导致产品内/外在质量受到某种程度的影响,造成返工、回制等后果; 1.2.3 轻微偏差:不会影响产品质量,或临时性调整。 1.3 偏差的种类: 1.3.1 检验结果超标:原料、中间品、成品过程检验/检验结果超出标准。 1.3.2 IPC缺陷:中控项目检查超出标准要求。 1.3.3 混淆:两种不同的产品/不同版本/同种不同批号的产品,或同种/同批而用不同的包材的产品混在一起。 1.3.4 外来异物(有形):在原辅料、包装材料、成品或生产包装过程中发现的异物。 1.3.5 潜在的污染:如不能正确清除,可能导致产品的污染。 1.3.6 过期的物料/设备:中间体/半成品超过程序规定的储存期限;使用了超出校验期的设备。

1.3.7 设备故障/过程中断:因设备故障导致产品质量缺陷或潜在威胁,生产中断;因动力原因(停电、汽、气、水)导致流程中断。 1.3.8 环境:与器械生产相关的空调系统、厂房设施的防尘捕尘设施、防止蚊虫和其它动物进入设施、照明设施的故障,以及洁净区尘埃粒子检测超限,生产车间人员、空气、地面、墙面环境监测环控指标超限、温湿度控制超限、压差超限等偏差事事件。 1.3.9 校验/预防维修:设备仪器校验不能按计划执行,或在校验过程中发现计量结果超出要求范围;预防维修未按计划准时执行或在预防维修中发现设备关键部位问题影响已生产产品质量的情况。 1.3.10 包装缺陷:包装设计缺陷。 1.3.11 客户投诉:涉及生产过程控制及产品质量的投诉。 1.3.12 文件记录缺陷:使用过期文件,记录不规范,文件丢失。 1.3.13 未按规程执行:违反批准的程序,生产指令。 1.3.14 人员失误:人为失误导致产品质量问题、未能按正常程序执行,系统录入错误等。 1.3.15 旧版包材、零散物料:零散物料指生产过程中发现零散不合格的包装材料,每月结产日进行集中处理的物料。 1.3.16 其他:未列入以上的偏差。 1.4. 偏差根本原因类别 1.4.1 人员/行为:违反SOP进行操作,未经批准修改工艺参数,记录填写/修改不规范及记录因污染、损坏需要更换等,导致偏差的发生。 1.4.2 设备/设施:由于生产/实验室设备和实施,如动力运行故障、设备、仪器故障;或对设备/设施/系统的监测未能如期执行或监测结果超标等,导致的偏差发生。 1.4.3 产品/物料:原辅料/包装材料检验不合格,或虽检验合格,但在其使用过程中发现异常,导致的偏差。 1.4.4 文件/记录:现有的SOP、质量标准、批档案等存在缺陷,导致的偏差。 1.4.5 环境:因外界环境导致的偏差。 1.4.6 其它。 2 职责 2.1 偏差报告人员/部门:负责及时、如实报告偏差;采取应急处理措施;协助调查偏差原因;执行纠正及预防措施的实施。

计量管理程序 Calibration Management Procedure (IATF16949-2016) 1.目的 Objective 为使生产设备及仪器能处于正确之工作状态,以防止不良品发生而将所有设备及仪器作统一之鉴定。 In order to make production equipment and instrument in right working condition and to prevent nonconforming product, regulate the equipments and instruments. 2.适用范围 Applicable Scope 适用于公司内所有已购置设备验收,校准,保养,储存,维修,报废等的过程。Be applied to all purchased equipments check and acceptance, calibration, maintenance, store, repair and disuse. 3. 定义 Definition 3.1. 校准:在规定条件下为确定测量仪器或测量系统的示值,参考物质或实物物质所代表的值与相对应由参考标准所确定量值之间关系的一组操作. Calibration: To check, adjust, or determine value by comparing with a standard under the regulated conditions.

3.2. 标准件:经外校合格且可溯源到国家基准和国际基准。 Standard parts: through external calibration and it is acceptable and can be traced to the related international or national measurement standards. 3.3.溯源性:通过一条具规定的不确定度不间断的比较链,使测量结果或测量标准能够与参考确定标准,通常是指国家测量标准或国际测量标准相联系起来。 Traceability: through the comparison chain to use the measured data or measurement standard to make the standard, usually connected with the national or international measurement standards. 3.4.设备转移通知(见附录7.13) ETN---EQUIPMENT TRANSFER NOTICE (Records 7.13)

1.目的 建立产品销售记录的管理程序,确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2.范围 所有的产品销售记录。 3.职责 业务部、品质部、仓储部。 4.内容 4.1销售记录管理的目的 保证可以追溯产品销售去向,确保必要时能以最快的速度收回有关产品。 4.2销售记录的内容 4.2.1产品名称 4.2.2批号、规格 4.2.3发货数量(件数) 4.2.4客户 4.2.5发货人、发货时间 4.2.6发货单号 4.2.7运输方式 4.2.8备注 4.3销售记录及单据的填写要求 4.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。 4.3.2及时填写,不得提前或拖后。 4.3.3不得随意撕毁或任意涂改,确实需要更改时,应划一横线后,在旁边重写,更改人签名。 4.3.4签名要填全名,不得只写姓氏。 4.3.5按表格内容填写齐全,不得漏项。

产品销售记录控制程序页次:2/ 2 注意:填写时单位要尽量统一。同产品不同批号,或不同规格产品应分别填写。 4.4记录的收集 每批产品发货后,由业务部跟单员负责收集、记录、货位卡,并与收发货台账进行核对。不得有误。要与实物、账、卡核对,确保没有缺失,签字。收集后要逐项逐页复核,特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实,并将情况注于备注项下,核对人签字后归档。 4.5记录的保存 4.5.1记录由业务部跟单专人专柜保管。 4.5.2注意防火、防盗、防遗失。 4.5.3记录要保存至有效期后一年。 4.6记录的查阅 查阅人应经业务部批准、登记,阅后要及时送还,并在有关记录上签字。 4.7记录的销毁 每年由管理人员将超过贮存期的销售记录帐、卡列出明细表,报业务部经理批准,品质部派人员监督,签字后方可销毁,并及时登记入销售记录管理台账。 5.相关记录 5.1《产品销售台帐》