改革开放以来农民社会心理的现代性变迁

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:6

行进中的现代性:新生代农民工的“身份政治”郑永兰【摘要】基于身份再生产的新生代农民工“身份政治”,是中国从现代化中期向现代化后期转变进程中的“行进中的现代性”的影子,有着显著的过渡性和非均衡性.因为具有农村户籍居民和城市务工人员的双重身份,新生代农民工在权益焦点、表达方式及其实践效能等方面,既有因身份而形成的代际传承,也出现了一些值得密切关注的新情况和新问题.之中呈现的私力救济困境,既反映出农民工的城市市民化和乡村农业产业工人化之制度容纳的迫切需要,更折射出农民工自身之公民主体性价值观念与行为习惯习得养成的重大意义.制度与文化是促进“身份政治”改造并最终促成其向“公民政治”转变的两大推动力.【期刊名称】《学海》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】5页(P117-121)【关键词】现代性;新生代农民工;身份政治【作者】郑永兰【作者单位】南京农业大学公共管理学院南京,210095【正文语种】中文中国正在经历一场从传统农业社会向现代工业社会转变的伟大转型。

在此过程中,农民主体的身份转变及其所展现出来的身份政治状况,值得我们密切关注。

一方面,经由建国60多年、尤其是改革开放30多年的持续努力,中国一跃成为世界第二大经济体,经济成就举世瞩目;另一方面,与经济进程相呼应的是一个世界上规模巨大、影响极其深远的农民市民化转变,正在快速行进。

然而,目前这种正由现代化中期导向现代化后期的复杂转型,并未按照经验思维嬗变,即自然而然地从农民向市民演化,而是过渡性与阶段性地出现了现代化过程中的“兼具身份”——农民工。

相对于纯粹的农民而言,他们是工人,但相对于城市居民而言,他们是农民。

从现代性的角度讲,正是这种系统化演进中的“活力群体”与“大概率样本”,尤其是新生代的农民工群(主要指1980年代以后出生、年龄在16岁以上、在异地以非农就业为主的农业户籍人口①)身上表达出了中国发展的与众不同,它既总体上因循了由传统迈向现代的“时代脚印”,又在诸多方面表现出中国独特政治社会生态的内生规律性。

浅析当代农村家庭中的转变现象内容摘要:家庭作为社会的根本组成单位,其开展和变迁必然受到社会经济开展的影响和制约。

本文以笔者家乡的农村社会为蓝本,着重分析了自改革开放以来,当地农村的家庭构造、婚姻习惯、家庭关系和家庭功能发生转变的现象,旨在说明农村家庭在近年来经济开展和社会变迁的影响下,由旧的家庭模式开场向新的家庭模式的转变。

这一转变是传统农村家庭对现代社会开展的一种适应性转变。

了解当代农村家庭的现状及转变进程,采取积极的方式进展引导,对于解决农村社会中的一些不和谐现象,实现农村男女平等、农村的现代化建立和构建和谐社会,都有着巨大的意义。

关键词:家庭构造、婚姻习惯、家庭关系、家庭功能正文:?社会学简明词典?释“家庭为一定的婚姻关系、血缘关系或收养关系组合起来的社会生活根本单位,在通常情况下,婚姻构成最初的家庭关系,这就是夫妻之间、父母和子女之间的关系。

〞在传统的“家本位〞文化有着强大影响的中国,尤其在是中国的广阔农村地区,大多数人扔把家庭看成是自己生命中最重要的一局部。

但在受到市场经济、现代文化价值观等诸多因素的影响下,传统的农村家庭面临着巨大的转变。

一、农村家庭根本构造的转变1、家庭构造的变化家庭构造是家庭的组成方式,即家庭由哪种或哪几种家庭关系组成。

在一夫一妻制之前提下,家庭关系主要是婚姻关系与血缘关系。

现阶段,我国农村的家庭类型主要可以分为核心家庭、主干家庭、联合家庭和其他家庭四种。

核心家庭一般是由一对夫妇及未婚子女生活在一起而组成的家庭。

核心家庭人口较少,规模较小,以夫妻关系为核心。

家庭中父母与子女构成稳定的家庭三角,并且以婚姻和血缘两条纽带直接联结。

主干家庭是由一对夫妇与父母和未婚子女聚居生活的家庭。

主干家庭是以直系亲属为主的几代同堂的家庭,他核心家庭纵向扩大的结果。

联合家庭是指有父母和几个已婚子女以及X子女组成的家庭。

联合家庭是多代多偶家庭几代男性血亲及其配偶都在一个家庭里生活。

其他家庭又可以分为直系单亲家庭、隔代家庭、男性单身家庭、女性单亲家庭和特殊家庭等五种。

改革开放以来中国社会价值观念的变迁研究赵妍妍11000519摘要:改革开放以来,中国社会价值观念发生了巨大的变迁,由社会结构变迁和经济体制转轨、全球化的文化开放和文化碰撞、主体自我意识的日益觉醒等原因造成,给我国的政治、经济、文化、社会生活方方面面带来重要影响。

构建和谐社会价值观,引导是关键。

关键词:中国改革开放社会价值观念变迁一、社会价值观的定义和作用价值观是关于什么的是非曲直观念?社科人文的各个学科因研究对象的不同,各自关心的价值观也就不同。

哲学关心与“真、善、美”有关的是非曲直观,历史学关心与历史判断有关的是非曲直观,人类学关心人类再生产——性与生育方面——的是非曲直观,伦理学关心与人类基本道德相关的是非曲直观,心理学关心影响心理健康的是非曲直观,经济学关心那些与市场机制运行相关的是非曲直观,社会学关心影响社会(向现代性)变迁的是非曲直观,政治学关心各种被称为“主义”的是非曲直观。

强调社会价值观对社会关系的作用是本文的基本出发点。

“什么是社会主义,怎样建设社会主义”,这是改革开放,发展中国特色社会主义的首要的基本问题。

邓小平科学地破解了这个课题。

于是,经历了最近三十年的变迁之后,在物质生产取得了震惊世界的伟大成就之后,“发展”、“改革”、“与国际社会接轨”这类一度被视作天经地义,拥有社会共识的词汇丧失了原有的磁力,而中国式保守主义思潮开始自下而上地兴起。

一个潜在的“中国学派”呼之欲出了。

中国式保守主义的主要特征有三个。

(1)要求重新评估中华传统政治文明,将三千年与最近三十年的成就连在一起。

既然传统政治文明乃是中华民族数千年生存方式的结晶,就不能用一个西方的负面概念“专制”来简单地概括和否定。

(2)要求重新评估人民共和国前三十年建立的社会主义传统,将前三十年与后三十年的成就连在一起。

前三十年的传统貌似与“改革”相左,却为中华由小农文明跨人工业文明打下了坚实的物质和精神基础。

(3)要求重新评估近代以来的西方文明,将其不仅与新中国六十年的成就连在一起,而且与新中国的挫折连在一起。

杨善华:改革以来中国农村家庭三十年——一个社会学的视角杨善华 2009年9月9日 09:25 社会学人类学中国网内容提要:面对改革开放30 年,我国农村家庭制度都发生了哪些变迁?为了阐释这一问题,我们首先对农村家庭变迁的不同阶段进行了划分,同时又结合各阶段的不同特点进行了分析。

我们的结论是中国农村家庭30 年的变迁主要因素有二:一是非农化;二是政府与农民的合力作用。

关键词:中国农村家庭 30年变迁特点自1978 年中国共产党十一届三中全会揭开改革开放的序幕之后,中国农村就开始了巨大而深刻的社会变迁。

这样的变迁以农村家庭联产承包责任制为先导,接踵而来的则是工业化、市场化与城市化的进程,对于尚未工业化的中西部地区农村来说,则是开启了其非农化的大门。

这也导致了中国农村的巨大分化。

因此,当我们讨论这三十年来农村家庭的变迁时,不能不首先关注家庭变迁的这一背景。

一、背景在中国共产党十一届三中全会之后,特别是在全国推开的农村家庭联产承包责任制,极大地改变了农村的面貌。

以家庭联产承包责任制为改革方向和内容的农村经济体制改革,其实质是集体向农民家庭转让土地使用权(作为农业最基本的生产资料的土地仍是公有的,只是把所有权和使用权、经营权分离开来,由过去的集体经营改为家庭承包)。

这种责任制的主要形式是“包干到户”[1]。

“包干到户”的前提是集体将土地等生产资料按一定的原则(家庭人口多少,土地好坏,离家远近等)固定给农民使用。

“包干到户”与“包产到户”的最大区别是它的劳动报酬计算不再采取工分形式,分配也不再由以往的基本核算单位(生产队或生产大队)负责。

农民从承包土地所得的劳动成果中提取应交(卖)给国家的部分与应交给集体的部分(作为公共积累或其他非生产性开支),交(卖)给国家和交给集体后剩下的劳动产品全归农民所得。

因此“包干到户”这种形式取消了生产队的统一核算与统一分配,使农民家庭掌握了自己劳动成果的分配权。

使得承包土地的农民家庭有了生产资料,有利生产经营自主权和分配权,名副其实地成了组织生产的基本单位,取代了原来由生产队或生产大队执行的功能。

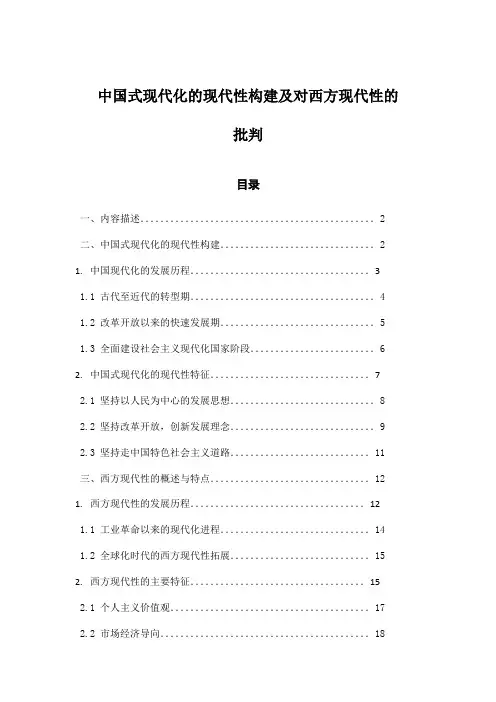

中国式现代化的现代性构建及对西方现代性的批判目录一、内容描述...............................................2二、中国式现代化的现代性构建...............................21.中国现代化的发展历程....................................31.1 古代至近代的转型期.....................................4 1.2 改革开放以来的快速发展期...............................51.3 全面建设社会主义现代化国家阶段.........................62.中国式现代化的现代性特征................................72.1 坚持以人民为中心的发展思想.............................8 2.2 坚持改革开放,创新发展理念.............................92.3 坚持走中国特色社会主义道路............................11三、西方现代性的概述与特点................................121.西方现代性的发展历程...................................121.1 工业革命以来的现代化进程..............................141.2 全球化时代的西方现代性拓展............................152.西方现代性的主要特征...................................152.1 个人主义价值观........................................17 2.2 市场经济导向..........................................182.3 法治与民主体系完善....................................18四、中国式现代化对西方现代性的批判与借鉴..................201.对西方现代性弊端的批判.................................201.1 生态环境破坏问题......................................211.2 社会不平等现象........................................231.3 文化单一化与同质化趋势................................242.对西方现代性的借鉴与融合...............................252.1 现代化发展模式的创新..................................272.2 法治与民主建设的经验..................................272.3 科技与教育的重视与投入等做法值得借鉴与融合............28一、内容描述本论文旨在深入探讨中国式现代化的现代性构建及其对西方现代性的批判。

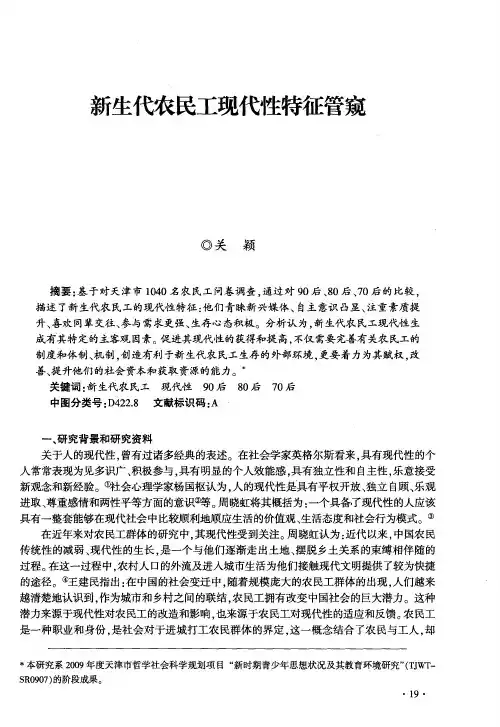

雇佣关系模式与新生代农民工职业成长——传统性与现代性的调节作用王国猛; 李丽; 赵曙明【期刊名称】《《大连理工大学学报(社会科学版)》》【年(卷),期】2019(040)005【总页数】8页(P52-59)【关键词】新生代农民工; 雇佣关系模式; 传统性; 现代性; 职业成长【作者】王国猛; 李丽; 赵曙明【作者单位】湖南师范大学心理学系湖南长沙 410081; 南京大学商学院江苏南京 210093【正文语种】中文【中图分类】B849; C93新生代农民工是指在城镇从事非农产业,但户口仍然在农村的“80后”“90后”群体。

《2017年全国农民工监测调查报告》显示,全国农民工总数为28 652万,年龄层次分布在16~20岁数量占2.6%,21~30岁占27.3%,31~40岁占22.5%。

新生代农民工占比首次过半,成了外出务工的主体。

2004年以来,每年中央一号文件都涉及到农民工。

2010 年中央一号文件《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》首次使用“新生代农民工”,并提出应“采取有针对性措施,着力解决新生代农民工问题”;随后,2014年、2017年中央一号文件《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》强调,适应我国城镇化的需要,应采取有针对性措施,让农民工尤其是新生代农民工市民化,着力解决新生代群体面临的突出问题。

然而,与城镇居民和大学生相比,由于教育程度和劳动技能等的明显差距,新生代农民工市民化还面临着许多障碍。

要解决这些障碍,必然依赖新生代农民工与组织雇佣关系的长期稳定化[1],这对新生代农民工的职业成长也提出了新要求。

目前,一些学者从组织因素(如组织文化)[2]、个体因素(如自我职业生涯管理)[3]等角度对员工职业成长的影响因素进行了探讨。

然而,雇佣关系是员工与组织关系的主要管理框架,雇主有责任提供给员工职业成长的资源和机会,但是相关的探索十分少见。

新写实小说中现代性焦虑的凸显作者:铁珈名来源:《教师·下》2019年第03期摘要:社会转型时期的新写实小说过度关注人民大众的琐碎生活,既反映了作家对人民价值观念嬗变的反思,也表达出对普通民众无意义生活和文学边缘化的现代性焦虑。

新写实小说关于现代性焦虑的表述正是文学面对社会危机而尝试的新的适应方式,成就了一个崭新的文学形态。

关键词:新写实小说;社会转型;现代性焦虑中图分类号:I206.7 文献标识码:A 收稿日期:2018-11-08 文章编号:1674-120X (2019)09-0038-02从19世纪40年代鸦片战争中国被迫打开国门开始,“现代性焦虑”就是中国几代知识分子都无法回避的社会心理课题,而改革开放国门的主动打开则使得知识分子把“现代性焦虑”由于国于家转向自我个体。

在文学上具体表现为:文学开始收起了手中的社会政治风向标,不再把实现崇高、树立典型作为社会目标,转而面向芸芸众生的普通生活,以旁观者的视角、生活“碎片”的方式,展现真实的生活面貌。

于是,充当着社会转型时期文学领域马前卒的新写实小说,标新立异,迅速占领了转型时期文学的历史舞台。

一、何为社会转型从1978年改革开放开始,中国处于急剧转型时期,在政治经济上,以“阶级斗争”为纲转型为“以经济建设为中心”“一心一意搞建设”,计划经济体制转型为市场经济体制。

社会转型对文学的影响在80年代末才以新写实小说——一种文学思潮的方式正式显现。

本文主要研究的是在社会转型这个背景下新写实小说的发展状况,主要是指刘恒、池莉、方方、迟子建、叶兆言、刘震云等以小工人、小知识分子、小科员等平凡而庸常的小人物的茶米油盐、锅碗瓢盆的日常生活为主要内容,以写实、原生态的还原为主要特征,抛却典型人物与典型形象,回避重大政治事件的作品。

二、何为现代性焦虑1978年后,尤其是中国提出要建立社会主义市场经济体制之后,中国社会开始整体的嬗变,传统社会转向现代社会,农业社会转向工业社会,速度之快、范围之广令西方社会咂舌。

第27卷第4期 2011年4月 贵州师范学院学报 Journal of Guizhou Normal College Vo1.27.No.4

Apr.2011

改革开放与贵州村社精神结构的变迁 王章基 ,周旭清 (1.2.贵州师范学院,贵州贵阳550018) 摘要:改革开放给贵州村社带来了深刻的变革。当人们目睹贵州村社物质结构深刻变革的同时,也要思 索物质结构变革如何作用于精神结构,以及精神结构如何变迁。从古老到现代性的变迁是贵州村社精神结构 变迁的总体路径;从形式到内容的变迁是贵州村社精神结构变迁的本质;从旧生代到新生代的变迁是贵州村 社精神结构代际分裂式的变迁。 关键词:改革开放;贵州村社;精神结构 中图分类号:C915 文献标识码:A 文章编号:1674—7798(2011)04—0035—04

Reforming and Opening-—up and the Changes in Guizhou Village Communities WANG Zhang-ji ,ZHOU Xu—qing (1.2.Guizhou Normal CoHege,Guiyang,Guizhou,550018) Abstract:Reforming and opening—up has brought deep changes to village communities in Guizhou.When wit- nessing the profound material structural changes,we also need to speculate how such changes exercise their effects on the mental structure and how the mental structure changes.The change from its ancient state tO the modern pattern is the general route of change in the spiritual structure in such communities.Changing in form developed into changing in content is the essence ot’changes in the spiritual structure.And the changing from the old generation to the new generation is the breaking up of spiritual structures between generations. Key words:Reforming and Opening Up;Village Communities in Guizhou;Spiritual Stmctures

中国社会现代性与后现代性的矛盾共生内容摘要: 中国社会现代性蓬勃发展――以“神舟五号”载人航天飞船成功发射为标志――出现了一个新的高潮。

然而,在全球化的背景下,作为后发外生型现代化国家的中国,其现代化进程深受西方发达国家的干扰和影响,这使得在中国的思想文化和社会生活领域中,后现代性扮演着早产儿的角色在中国大陆捷足先登。

现代性与后现代性不仅代表着不同的思维方式和价值取向,也是对不同社会状况和社会特征的社会理论概括,在中国,二者的并存彰显了中国社会深层的结构性矛盾和制度失衡。

因此,在全力推进现代性车轮向前滚动的同时,对潜在的风险和“副作用”辅助付诸深刻的反思与自省是中国现代性建构的必由之路。

关键词:中国社会现代性后现代性矛盾共生在全球化语境和社会现实背景之下,有关现代性、后现代性,现代化和后现代化的探讨与争论层出不穷。

无论是哈贝马斯的“重建现代性”、利奥塔的“重写现代性”,还是吉登斯的“反思性现代性”,以及贝克的“风险社会”和“第二次现代化理论”,乃至齐格蒙特·鲍曼对后现代性的预言,都振聋发聩地对现代性加以解释、批判和建构,另人耳目一新。

但是,“现代性”和“后现代性”概念是西方社会的舶来品,学术界对其界定、解释、探讨和争论也大多是基于西方社会(尤其是欧洲大陆)的传统观念、思维方式和价值取向。

这就决定这种探讨和争论面临学术话语与中国社会现实相契合的适用性的――既是理论的也是实践的――问题。

一、现代性与中国:概念与实际学术界通常认为,“现代性”是指从文艺复兴,特别是启蒙运动以来的西方历史和文化。

其特征就是“勇敢的用自己的‘理智’来评判一切”(佘碧平,2000:2)。

它基于现代社会的特征,即工业主义、民族国家和自然科学、主要处理人与自然的矛盾,物质生产是主要任务,将人从自然和社会的必然性王国中解放出来是人的理性,解放政治是实现这一理想的基本途径。

从“知识就是力量”、“人为自然立法”到“理性统治一切”,肇始于文艺复兴时期的现代性理性精神―其核心是工具理性――摧毁了宗教神学,实现了个性解放,树立起人的绝对权威,推动了人类认识自然、征服自然、利用自然的近代工业革命。

2021计划生育标语折射出的社会心理变迁范文 我国正处于社会转型的加速时期,中国社会的转型过程不仅体现在政治、经济层面,也是我国民众整体的社会心理转型。

本文从计划生育标语的变化过程中,探究中国民众在计划生育宣传标语变化过程中,社会心理变迁的历程,分析中国历史发展特殊性对民众社会心理的影响作用。

一、计划生育标语口号的特性和种类 计划生育在我国改革开放的历程中取得了令人瞩目的成就,我国土地辽阔、民族和人口众多,也提升了计划生育工作的困难程度。

因此在计划生育的“三为主”方针中,宣传教育是计划生育工作的主要内容,也是计划生育工作 “四大服务”中的首要任务,由于我国土地辽阔、人口众多的特点,计划生育宣传教育工作至关重要,而标语口号也是计划生育宣传教育工作中最为醒目并受人们广泛关注应用的措施。

从社会心理学的角度对计划生育宣传标语的使用进行分析,可以看出规范的社会压力和信息压力,会使社会民众形成从众心理。

1.特性。

计划生育标语口号是社会和时代发展的产物,通过简短的文字描述宣传计划生育国策,并起到鼓动作用。

标语口号具有字数不多,但作用较大的特性。

而标语口号发挥的作用效果,也取决于标语口号质量的好坏,质量较差的计划生育标语口号会起到消极的宣传作用,并给社会带来难以估计的负效应影响。

而优秀的计划生育标语口号能够充分发挥计划生育的宣传作用,让民众明确认识到计划生育国策的重要性。

计划生育标语口号是计划生育信息的重要窗口,也是独特的文体和宣传形式,不仅简单易行,还具有较大的社会宣传效果。

2.形式分类。

计划生育标语口号在发展过程中,形成了各式各样的种类,并在内容方面可以分为政策性计划生育标语口号、新闻性计划生育标语口号和艺术性计划生育标语口号。

政策性计划生育标语口号包括: “实行计划生育是我国的一项基本国策”等,这种计划生育标语口号,主要是将我国的计划生育政策通过标语口号的形势进行宣传,具有直观简单的特点,能够让计划生育政策深入人心。

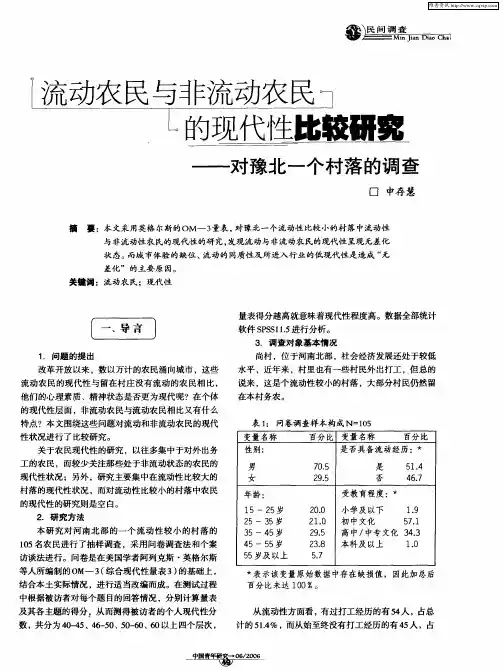

改革开放以来农民社会心理的现代性变迁作者:张端来源:《人民论坛》2014年第08期【摘要】改革开放以来,我国社会经历着巨大的转型。

社会转型给中国农民的社会心理带来了巨大冲击。

农民的社会心理经历着从传统到现代的变迁,方向是好的,但过程是艰难的。

我们在改善农民生活、增加农民收入的同时,更要清醒认识农民社会心理的种种变化,积极引导其向现代化的方向发展,帮助其构建一种平衡、和谐的社会心理。

【关键词】社会转型农民社会心理著名史学家钱穆先生曾言:“研究历史,所最应注意者,乃为在此历史背后所蕴藏而完成之文化。

历史乃其外表,文化则是其内容。

”①纵观新中国六十多年来中国农民的历史变迁,在生产力发展、生产关系调整、社会政策改进等制度性因素的背后,还有一种文化因素,即农民的现代性社会心理因素的支撑,推动着农民不断的自我提升,逐步实现从传统到现代的转变。

改革开放以来,我国社会经历着巨大的社会转型,从传统的农业社会正在向现代化的工业社会过渡。

处于转型社会中的中国农民,其生产生活方式经历着巨大的变迁:从人民公社时期的以集体经营为主,到改革开放以来以家庭经营为主生产方式的变化带来了农民生活方式的改变:以集体为本、毫无个人意志的集体生活正逐步淡出农民的视野,而在市场经济环境中催生出的个体本位、自主意识、自我精神正在悄然觉醒。

农民正在从集体化的生活中走出,个体意识在逐渐凸显,农民的主体性正在初步形成。

随着农民生产方式和生活方式的变革,农民的社会心理也发生了巨大的转变:传统的集体主义精神在逐渐隐退,原有的传统心理如小农心理、功利心理、天命心理等正在被消解;农民从传统的小农意识中走出,现代性的与市场经济相联系的心理在逐渐生成。

从整体上看,农民的社会心理呈现出以现代性为主的社会心理特征,即竞争心理、求富心理、开放意识及自我主体意识在增强。

心理上开放性与保守性并存改革开放以来,以市场为导向的要素资源配置方式,给农民的自由流动提供了机会和可能。

农民不再囿于传统农村社区的禁锢,在追求物质利益的刺激下,开始走出村庄,走向城市,在城乡之间相对自由的流动。

流动意味着变化,意味着发展,不断接受新鲜的事物,感受不同的生活方式。

在城乡之间相对自由流动的农民,就是在这种不断变化的城市与农村生活中适应着不同的生活方式。

在城市,他们感受着现代文明,城市快节奏的生活让他们感到耳目一新,在追求物质财富的过程中,农民也接受着现代思想的洗礼,逐步从传统的农业社会中走出,在市场化浪潮中感受现代文明。

与此同时,农民生活中的流动与开放带来的是农民开放性社会心理的增强。

农民开放心理首先表现在对科学、理性精神的接纳。

传统社会中的农民囿于农村社区的限制,往往表现出较强的同质性和封闭性。

市场经济的发展,带来了农民流动性和开放性的增强。

城市文明的熏陶,使得农民开始认识到先进的生产技术等对生产的带动作用,不再囿于传统农业社会中以经验和传统生产工具来进行生产的限制,他们逐渐培养自己现代化的理性思维意识,开始按市场经济办事,讲究理性核算,按照市场的需求来决定生产的内容和规模。

农民们开始在综合比较、理性分析的基础上决定各自的生产生活,开放心理逐渐成为农民现代性社会心理的主要内容。

农民的开放心理还表现在对城市文明的向往与接纳中。

改革开放带来了农民自主性社会流动的增强,从农村流向城市,从经济欠发达地区流向经济发达地区,农民传统的生活世界正在逐渐被消解。

随着农民社会交往和社会联系的增加,他们面对着丰富多元的城市文明,投身其中也在适应和接纳着城市的文明。

多元化、异质性的生活方式冲击着他们原有单一、同质的生活。

他们开始逐步走出原有生活的圈子,接纳新鲜事物,以开放的心理来应对多元化的世界。

流动中的农民感受着城市文明的刺激,接纳着新鲜的事物,内心世界被逐渐打开,憧憬着能够通过自己的努力成为城市生活中的一份子,他们不断地超越传统的乡土观念,主动或被动地卷入城镇化过程中,试图在城市中重新寻找自己的坐标。

在这种社会心理的影响下,农民的心理是开放、积极和包容的,他们以热情和心血来为城市的发展贡献自己的青春。

然而,处在转型期的中国农民,其开放性的社会心理在不断增长的同时,传统保守的社会心理依然存在。

特别是当农民遇到融入城市生活带来的诸多社会屏障时,农民保守和自卑心理就会出现。

由于历史上城乡二元分治的社会发展模式,使得城市成为各种优势资源的聚集地。

城乡之间在经济发展、社会制度设置、教育文化水平等诸多方面存在着明显差别,这种城乡社会制度设置上的差异性严重阻碍了农民向城市的自由流动。

例如,城乡社会保障制度的差异,使得农民进城务工的过程中并不能分享到与城市市民同等的社会保障权益;城市房价的居高不下,使农民在城市成了无根的浮萍;等等,这些现实而又残酷的社会问题摆在农民面前时,他们感到压力、感到受歧视、感到无奈,内心又是自卑和保守的。

这种社会心理也表现在他们对待土地的问题上,农民往往固守着“手里有田、心里不慌”的保守观念,将土地视为珍贵的社会资源,不愿轻易出让。

自主意识的觉醒与身份的模糊焦虑同在市场经济的发展过程也是自我主体精神的养成过程。

市场经济的内在要求就是个人作为独立生产和经营的个体平等地参与市场活动。

因此,在社会主义市场经济发展过程中,农民投身其中,自觉得按照市场经济的规则来进行生产生活。

农民生产生活方式从计划到市场的转变,必然带来农民社会心理上自主和自我意识的增强。

这是市场经济发展的内在要求,也是现代社会发展的需要。

随着改革的深入推进以及社会结构弹性的增强,农民从传统的农村社会中走出,开始自觉投入现代化的市场经济的洪流中,成为市场经营的主体,参与社会生活事务。

此外,市场经济的发展改变了传统性社会要素对农民的各种限制,农民不再受限于传统社会中身份、家族、血缘等先赋性社会因素的制约,摆脱了集体对自我的控制和管理,开始寻求个性的发挥。

农民逐渐从农村分离出来,参与更多的社会生活,农民的社会联系和社会交往逐渐扩大。

他们逐渐地意识到自我价值,逐渐在市场经济中重新认识自我,进行自我定位,并进一步认识到追求自我价值和自我利益的合理性。

在市场经济的冲击下,有的农民选择离开农村,到城市去寻找赚钱的机会;有的选择发挥从事农业生产的专业特长,依靠科技投入,以市场为导向来发展高科技农业,实现了率先致富;有的选择为农民服务,担任乡村干部,带领农民共同致富。

一些富裕起来的农民开始根据自己的兴趣、爱好来选择职业。

这表明在改革开放的过程中,农民的自我个性得到体现,农民自我意识逐渐增强,自主、自立、自强的现代社会人格正在逐渐形成。

但另一方面,农民自我意识觉醒的同时,其身份的模糊与焦虑感日益显现。

处于流动和分化中的农民,变动是农民生活的常态,他们不断的从农村流向城市、从农田流向厂房、从西部流向东部,流动性和变化性成为转型期农民生活的特点。

流动意味着不确定,即身份的不确定和职业的不确定以及社会角色的不确定。

农民的社会角色是多变的,当多重的社会角色都叠加在农民身上时,农民就会感到不适,感到身份的焦虑和恐慌。

农民角色的多重性和模糊性,带来了农民阶层意识的模糊性。

此外,处于转型期的中国农民,其职业转变与身份转换的不同步性,也加剧了农民身份的模糊性。

农民缺少归属感和心理的认同感。

这又在一定程度上加剧了农民社会心理中的焦虑感和疏离感。

对处于社会转型时期的中国农民来说,较高的入城门槛,以及尚不健全教育、医疗、就业等社会保障,使得其在城市生活面前望而却步。

农民渴望在城市中有所作为,却无法像市民那样在城市得到生理、安全、归属、尊重和自我实现等各方面需要的满足,他们徘徊在乡村和城市之间,对这种模糊的身份感到焦虑。

②在农村,曾经记忆中的温情脉脉的乡村已经被工业化、城镇化的发展而改变得面目全非。

土地被征用,房屋有的被拆迁,曾经的乡土情结被打破。

他们缺少心理的坐标,他们对未来感到忧虑,茫然无措、身份的焦虑感在凸显。

这就是转型时期农民社会心理的一个表现。

自我意识的逐渐觉醒与现实社会中自我认同的模糊性与焦虑感同在,让无处安放的青春、无处安放的农民成为转型时期的社会问题。

竞争进取与盲目攀比并行市场经济是崇尚竞争、寻求突破的经济。

接受市场经济大潮洗礼的农民,逐渐养成了竞争和进取的社会心理。

改革开放以来,家庭联产承包责任制的推行,生产和经营的主动权分配给了农户,每家都是一个独立的生产单位,再也不是人民公社时期的干多干少一个样的年代了,农民的生产积极性得到了极大的调动,从改革开放之初的求生存的社会心理转变为求发展的社会心理。

农民内在渴求发家致富的潜力被激发出来,除了干好农活,在农闲之余,农民主动到乡镇企业从事第二、第三产业的劳作,以期获得更多的物质回报,发家致富成为农民的主要生活目标。

农民开始求新、求变、求创新、求发展、求进取。

这种竞争进取心理的发展,对于农民改善物质文化生活、激发农民的创造活力具有重要意义。

当竞争心理发展到一定程度,农民之间的盲目攀比心理就会占上风,而攀比总要有对象,在社会主义市场经济条件下,金钱成为容易量化的对象,成为农民之间相互攀比的对象。

这样,在竞争心理日益增强的同时,转型时期中国农民的逐利心理也日益凸显。

农民就很容易陷入另一极端,即从原来的“重精神、轻利益”的生活转到盲目追求物质利益而缺少价值关怀和精神追求的状态。

金钱成为衡量人的唯一标准,金钱至上成为一种普遍的社会心理。

由于农民在多元化的社会生活面前缺少主体的价值判断和价值追求,在逐利心理的影响下,缺少理性价值判断的农民开始陷入盲从、攀比的心理。

他们认为跟着别人,总归没错。

这种盲目的随大流、盲目的攀比心理,使得农民失去了个人主体对机会的判断能力,对物质利益的盲目攀比,同时也遮蔽了农民对生活其他方面的追求,使其容易陷入市场经济的洪流中,迷失自我。

除了对金钱的盲目追求外,农民的精神生活往往陷入空虚和无助,特别是随着大量青壮年劳动力进城务工,农村的留守人员多半是老弱病残,这些留守农民的生活状况堪忧、精神生活缺失,严重影响其社会心理的健康发展。

权利意识的觉醒与现代公共精神的缺乏共存经历了三十多年改革开放的洗礼,农民民主意识和权利意识逐渐得到强化,自我主体意识开始觉醒。

改革开放以前,受人民公社体制的影响,农民的自我意识和参与意识受到集体生活的限制,农民毫无个人权利可言,在生产生活中都听命于集体的统一安排和集体的统一管理,农民没有个人的自我意识,个人仅仅作为家族的一部分被感知,作为“集合类型”被感知。

③农民个人的利益无条件地服从集体利益和社会利益。

改革开放特别是社会主义市场经济的发展,使农民逐渐从集体的束缚中走出,从掩盖在集体生活下的个人转变成为独立的个体参与到社会生活中,个体意识与主体地位凸显,个性得到体现,自我得到释放。

随着农民经济利益的不断增长,富裕起来的农民,其民主参与意识逐渐增强。