第三节区域发展阶段与人类活动

第一课时

【能力训练】

读五大湖地区图,回答1~3题:

1.图中湖泊的形成原因是

A.风力作用??B.流水作用

C.冰川作用

D.断裂下陷而成

2.下列叙述正确的是

A.湖泊①全在美国境内

B.湖泊②面积世界最大

C.湖泊③为美国、加拿大共有

D.五大湖水最终注入墨西哥湾

3.关于图④⑤⑥中城市发展冶金工业的有利条件,

不正确的叙述是

A.

原料丰富

B.河运便利

C.水源充足

D.环境优美,属“阳光地带”

读图,回答4~7题。

4.关于图中城市①的叙述,正确的是

A.是长江上游重要的港口城市,水陆交通便利

B.有著名的名胜古迹岳阳楼,旅游资源丰富

C.位于二江的交汇处,具有三个方向的水运优

势

D.地处著名的春小麦产区,农业基础较好5.为改善图示区域范围内的生态环境,目前正在进行的重点国土整治工程有

①“三北’”防护林工程②长江中上游防护

林工程③退耕还牧工程④退田还湖工程

A.①②B.①③

C.②④???D.②③

6.从国土整治角度看,图中甲、乙两省适宜发展的特色工业是

A.稀土工业? B.石油化学工业

C.钢铁工业???D.有色金属冶炼工业

7.有关本区域的相关说法,正确的有

A.为解决农村能源问题,本区应大力推广省柴灶

B.本地区植被破坏严重,有沙漠化趋势

C.本地区土壤肥沃,是重要的商品粮、棉、油

基地

D.本地区常规能源缺乏,制约了经济的发展8.目前,荒漠化仍在我国蔓延的地区主要有A.河谷灌区 B.草原牧区

C.旱农地区?? D.高原牧区

9.分析对比两图,下列说法正确的是

A.发达国家第一产业的产值低于发展中国家

B.发达国家与发展中国家第二产业的产值相当

C.发展中国家第三产业的产值约为发达国家的1/8

D.发达国家的总人口相当于发展中国家的1/2强

工业布局是工业生产的空间分布形式、与整个国民经济关系密切。据此回答10~12题。

10.上海发展汽车工业的有利条件是

A.劳动力密集B.能源供应充分

C.工业部门齐全D.自然条件优越11.下列工业部门中,临近浦东机场的张江地区应优先发展的“临空型”工业是

A.飞机制造工业

B.工业设备制造工业

C.家用电器制造工业

D.电子工业

12.芝加哥位于美国北部,密歇根湖南岸,是美国第二大城市,发展成为美国重要的商业中心,不受下列哪些因素的影响

A.附近资源丰富,工农业发达

B.附近人口密集,对产品需求量大

C.气候适宜,利于商业发展

D.水陆交通便利

18世纪以来,世界工业发生了三次技术革命,每一次技术革命,都有重大的科学技术突破,都极大地提高了劳动生产率。请回答下列有关这三次技术革命的第13~15题。

13.关于历史上两次工业革命和新技术革命的正确叙述是

A.它们对于工业影响的共性是使工业布局逐

步依赖能源的地域性限制

B.它们都促进了工业生产的飞跃,引起了工业地区分布的重大变化

C.它们对自然资源开发和利用的深度和广度是逐渐减弱的

D.每次技术革命中,工业布局的变化趋势都是分散、集中、分散

14.许多技术发明都来源于工匠的实践经验,科学和

技术尚未真正结合的是

A.第一次工业革命

B.第二次工业革命

C.第三次科技革命

D.二战期间军事科学技术的进步

15.为第三次技术革命提供科学理论依据的是

A.能量守恒及转化定律

B.能量与质量转换理论

C.辩证唯物主义与历史唯物主义理论

D.生物进化理论

【能力拓展】

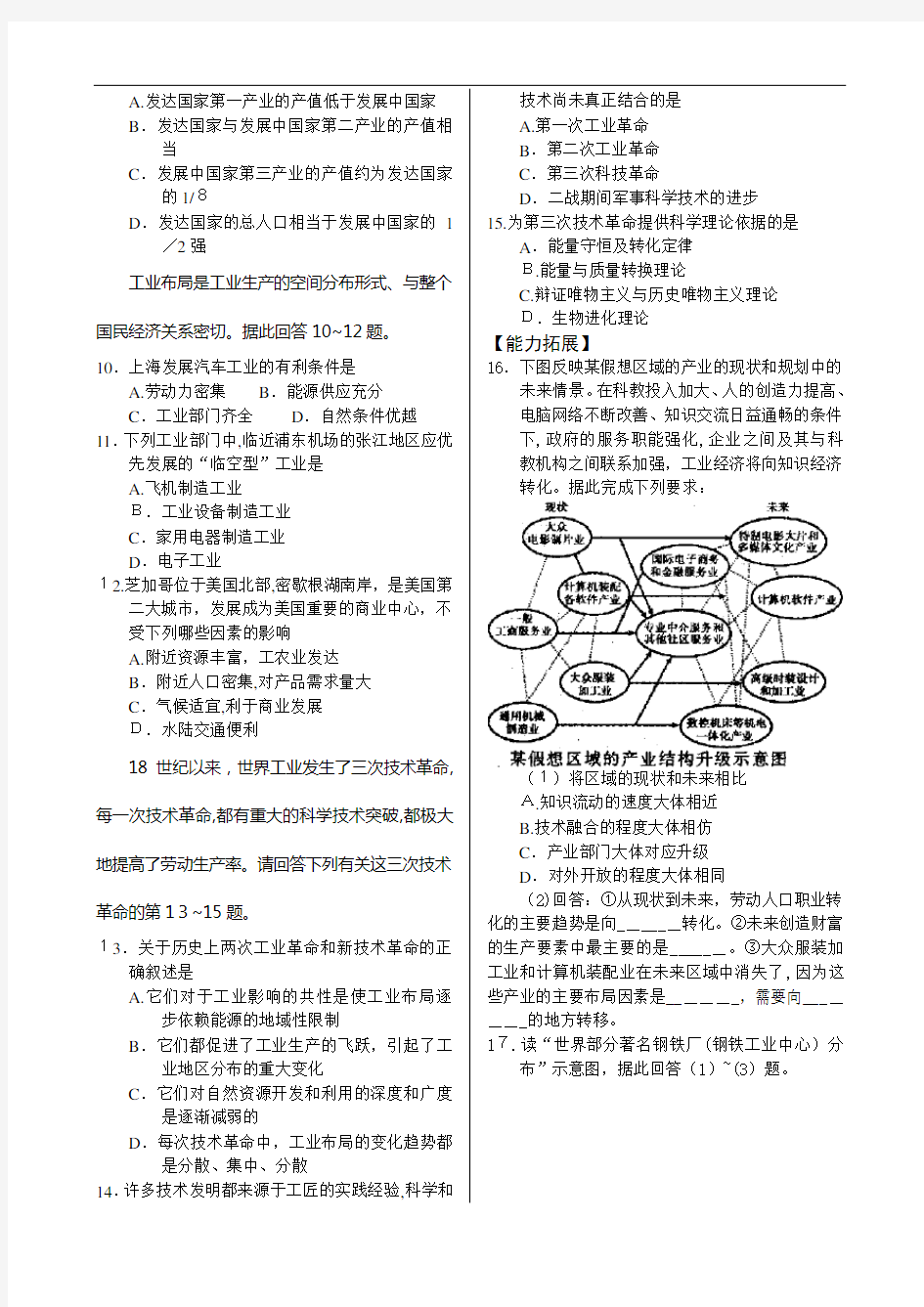

16.下图反映某假想区域的产业的现状和规划中的未来情景。在科教投入加大、人的创造力提高、电脑网络不断改善、知识交流日益通畅的条件

下,政府的服务职能强化,企业之间及其与科

教机构之间联系加强,工业经济将向知识经济

转化。据此完成下列要求:

(1)将区域的现状和未来相比

A.知识流动的速度大体相近

B.技术融合的程度大体相仿

C.产业部门大体对应升级

D.对外开放的程度大体相同

(2)回答:①从现状到未来,劳动人口职业转化的主要趋势是向______转化。②未来创造财富的生产要素中最主要的是______。③大众服装加工业和计算机装配业在未来区域中消失了,因为这些产业的主要布局因素是______,需要向______的地方转移。

17.读“世界部分著名钢铁厂(钢铁工业中心)分布”示意图,据此回答(1)~(3)题。

区域分析与区域规划(第二版)课后答案 U1绪论 1、谈谈自己对区域概念的理解,简述区域的类型及其划分方法。 答:区域的概念:区域是一个空间概念,是地球表面上占有一定空间的,以不同物质与非物质客体为对象的区域结构形式。 区域的类型及其划分方法: ○1区域的概念划分:均质区、结节区○2区域的特性划分:整体性、结构性、动态性 2、我国当前区域发展面临的主要问题有哪些? 答:区域差距、发展与资源、地区间恶性竞争、区域合作不完善。 3、区域分析的主要内容是什么?试结合你自己熟悉区域举例说明。 答:(1)区域发展条件分析(自然、社会) (2)发展状况及存在的问题(经济分析)经济水平、阶段、产业结构 (3)发展方向机策略研究 4、谈谈你对区域发展、区域研究、区域科学三个概念及其间关系的认识。 答:区域发展是指一定时空范围内所进行的以资源开发、产业组织和结构优化为中心的一系列经济社会活动。 区域研究是以综合、全面的把握或理解某一特定区域的人类团体所创造的政治经济社会文化系统为目的的。他把区域作为复合系统来研究,在一定时间空间范围内整体的把握研究对象。 区域科学是用各种近代计量分析和传统区位分析相结合的方法,由区域或空间的诸要素及其组合所形成的差异和变化的分析入手,对不同等级和类型区域的社会经济发展等问题进行研究的应用学科。 关系:相互依存、互为因果、不可分割。区域发展是以人为主体,一协调区域内部和区域之间人地关系为目的,并最终为人类提供良好生存环境的一系列经济社会活动,具有目的性无限性可持续性。区域研究是源于对区域经济社会发展问题的探讨,是区域不断持续快速发展,人类社会不断进步所提出的客观要求。区域科学是一门研究人类活动区域的跨学科新兴科学,目的是探索一条更加科学的方法来开展区域研究,为区域发展及区域分析等提供可靠的理论基础。 U2区域发展的资源环境基础分析 1、简述生态环境与区域发展的关系 答:自然环境极其变迁对人类经济社会发展具有重要的影响,同时也对人类文化产生着重大的影响,他是文化存在和发展的物质条件,生态环境问题也会制约区域的发展,区域发展是生态环境保护的前提。区域发展是生态环境保护的前提。改善生态环境是为了更好地促进区域发展,同时,区域发展也应该是建立在保护生态环境基础上的可持续发展。 2、什么是生态环境质量?简述生态环境质量评价的内容与方法。 答:(1)生态环境质量:是指在一个具体的时间和空间范围内生态系统的总体或部分生态因子的组合体对人类的生存及社会经济持续发展的适宜程度。

浅论文化对经济发展的影响 城市学院·091·沈超·09271143 【摘要】区域文化是区域内形成的思想意识的总和,是在的过程中逐渐形成的,反映了一个地区特定的人文历史境遇,也构成了这个地区基本的人文特色。文化与相互渗透、相互促进,经济与文化一体化已经成为世界性的历史发展趋势。文化与经济的基本关系表现在经济的决定性作用和文化的巨大反作用。文章就区域文化对区域经济发展的影响进行探索。 【关键词】区域文化;区域经济;影响;作用 【正文】 一、区域文化的形成 英国人类学家爱德华〃泰勒1871年在《原始文化》一书中指出,文化即“知识、信仰、、道德、、习俗,以及由作为社会成员的人所获得的任何其他能力和习惯的复合整体”。哈耶克认为“文化乃是一种由习得的行为规则构成的传统,这种规则可能起始于人类所拥有的不同的环境情势下知道做什么或不做什么的能力”。虽然人们对文化有各种各样的定义,但普遍认识到文化是由物质、制度、行为和精神等多个层面构成的一个完整体系,文化的内容不仅包括生产、生活用具和其他物质产品,而且也包括最基本的价值信念、伦理规范、道德观念、宗教、思维方式、人际交往方式、风俗习惯等。 在同一个国家内部,不同的地理环境、人文因素及历史发展进程形成各具特色的区域文化,并进而形成整个国家民族的文化。地理环境的巨大差异,各地经济发展的不平衡,政治、经济、文化中心的不断演变,各个文化群体流派的交流碰撞的深度、广度、频度的不同,以及各地长期以来独特的不对称的文化心理积淀,都直接或间接地造成不同区域内人们各有千秋而又相对稳定的传统习俗、风土人情、性格特色和心理特征,也创造了丰富多彩、千差万别的文化成果。经过长期的历史积淀,某些地理区域出现了相似或相同的文化特质,其居民的语言、宗教信仰、艺术形式、生活习惯、道德观念及心理、性格、行为等方面具有一致性,区域文化就这样产生了。区域文化是区域内形成的思想意识的总和,是在历史发展的过程中逐渐形成的,反映了一个地区特定的人文历史境遇,也构成了这个地区基本的人文特色,与其他区域的文化相区别。 二、文化与经济的基本关系 文化与经济相互渗透、相互促进,经济与文化一体化已经成为世界性的历史发展趋势。文化与经济的基本关系表现在经济的决定性作用和文化的巨大反作用。经济发展决定文化发展。经济的决定性作用表现在:

人口迁移与区域经济发展的关系 一、人口迁移与区域经济发展的关系1、区域经济发展对人口迁移的影响。 人口迁移受到多重因素影响,但不同区域经济发展的差距在其中无疑起到了关键作用。 因此,发达区域对人口吸引力以及落后区域对人口的推出力共同作用,导致了人口的迁移。 大规模的中西部人口流向东部,进一步促进了东部地区经济的发展,而在规模经济和集聚效应的影响下,城市规模不断扩大,反过来又进一步吸引了大量中西部人口。 在东部地区继续发展的同时,也导致了中西部地区经济发展劳动力不足。 2、人口迁移对区域经济发展的影响。 人口迁移是城市化的主要推动力。 但是,人口迁移究竟能否促进迁出地与迁入地共同发展,目前并没有形成统一的观点。 有观点认为人口往发达地区迁移,为发达地区提供了充足、廉价的劳动力,为其城镇化节约了成本,而在迁出地,由于人口的流出,可能会产生负面影响。 但是,这种负面影响远小于对东部迁入地区的正面影响。 因此,总体来看是有益的。 也有观点认为人口迁移会对迁入地经济产生负面影响。 大量的人口迁入使地区人口剧增,城市住房、交通、环境、能源

等方面带来巨大的压力,还会导致人口分布失衡以及计划生育管理难度的上升。 从对迁出地的影响看,人口迁移不利于农业发展,并且加快了农村老龄化速度。 二、人口迁移存在的问题1、人口与经济分布不均。 我国大部分人口集中在中部地区,但经济发达省份大都位于东部。 人口分布和经济发展的不协调导致东部地区在出现用工难的情况的同时中部地区失业率却持续攀升。 近年来,西部大开发和中部崛起成为我国经济发展规划的重要内容,中西部需要大量的高层次人才,然而大量劳动力的流出导致中部地区人力资本流失严重,难以实现快速发展。 2、就业结构不合理。 在第一产业,尽管就业人数在全部劳动力中所占比重逐年减少,但绝对量却在增加。 而且第一产业转移出去的劳动力大部分流向了一些技术门槛低的产业。 大量的第一产业从业人员对国民经济没有产生足够的贡献,这说明我国目前农业技术水平较低、农业生产率不高。 3、迁移人口受教育程度不高。 与国外相比,我国劳动力受教育程度偏低,因此,劳动力的素质可能会成为在将来制约我国经济持续发展的瓶颈问题。 特别是在大力推进产业升级的大背景下,东部地区需要更多受过

《城市经济学》复习题 1、运用经济学理论并联系我国实际,试论城市经济对区域经济发展的影响和作用 答:城市经济是“由工商业等非农业经济部门聚集而成的区域经济。”城市经济是建立在城市人口频繁的交往以及在城市内部大量经济活动的基础之上的。城市经济与区域经济有着密切的联系,直观地说,区域经济的研究重点是那些规模在城市之上同时又在一国内部的经济地带,比如一国的东部、中部或者西部。但是无论是城市经济还是区域经济,都强调从空间的角度来理解经济现象。 城市经济的发展影响着整个区域经济的发展。城市经济对于整个区域来说,其具有强大的聚集、扩散功能、辐射和带动功能、创新功能等,是整个区域经济的龙头。其发展程度关系着整个区域经济的发展。 城市,我们一般认为是由在社会进程中为解决各生活聚居点在相互交易与交流上的不便,以及为了达到交易流通成本上的公平而选择的聚集点发展而成。现今,城市已经成为了一区域经济发展的龙头,其发展影响着整个区域的发展,在区域经济的发展上有着重要的作用。 一、聚集、扩散作用 (一)城市吸收、聚合各类生产要素,在其经济活动中能够实现商品和要素的集聚与扩散,是区域内资金、商品、技术、人才和信息的中心,是区域经济的产业聚集点。中心城市具有雄厚的产业基础,聚集了许多优势行业和大量竞争力较强的企业,总体经济实力明显强于周边其他地区,能够较快的开发出新的产品以及新的技术,不但加强了该区域的整体经济对外的竞争力,也增加了区域内部的经济收入,能够带来巨大的集聚效益和巨大的商业机会。同时,为整个区域提供较多的就业机会以及经济收入,优化区域产业的配置。也促进了第三产业的发展。 (二)城市的聚集作用使较为先进的机器设备能够较快的被生产出来以及较快的运用到区域内的各个生产中去,使一些较好的管理机制和技术能够服务于区域经济的发展,从各个方面在不同的程度上也促进了区域经济的发展。 (三)城市是一定层次的政府所在地,具有相关的行政管理职能,其目的是保证城市按照规划,有计划、有组织地合理发展,维护城市现有各项市政公用设施的完好,充分发挥城市各要素集散的功能,促进城市及区域经济与社会综合发展或功能的发挥。同时城市又是区域性公司、企业等组织的管理机构汇集地,通过其指挥决策系统,发挥投资决策和产业配置、生产组织功能。 (四)以城市为中心,逐步向外发展,可适应区域经济发展不同层次的规划实践。当城市发展到一定的程度,由于地租的过高、交通变得拥挤、生产生活成本过高,这时为了提高经济效益,生产资本逐渐向次核心经济区转移。如此,次边缘区、边缘区的经济的发展逐渐加快。 二、辐射作用和带动作用 (一)城市具有规模优势和经济实力,是区域内先进生产力的典型代表,其经济势能远远高于周边的地区。同时,城市的基础设施完备,金融、商贸、运输以及中介等服务机构配套完善,综合服务功能极强,对周边地区产生很强的辐射力,通过这种特有的极化与扩散效应,带动区域以的发展,各方面的建设与发展均快于或优于其所辐射的区域,起着导向与示范作用。 (二)城市能吸引和利用国内外先进技术,形成较高生产力,利用国际经济和新技术的积极因素,使生产要素达到最佳组合,形成新技术产业,实现城市工业化、现代化。城市一般具有相对完整、一定规模的工业生产职能,提供区域生产、生活必需的产品,同时具有一定的优势工业和产业集群。 (三)城市与周边农村之间存在着不同梯度的产业链关系,城市经济的发展直接或间接的带

(一)地域文化是城市生活的灵魂和核心,是城市赖以生存的基础。地域文化对城市的影响非常广泛,包括城市建筑、交通工具、道路及饮食、服饰、居民心理、习俗等方面,但最能体现地域文化特征的还是城市中的建筑。 (二)城市建筑所体现的地域文化特征:地域文化对城市的建筑布局、建筑结构、建筑风格等方面都有影响。建筑空间布局是指一定地域范围内若干个建筑在空间上的分布;建筑结构是指一个建筑内部空间的组合关系;而建筑风格则是指建筑的整体外在表现。 1、从建筑布局看城市地域文化差异: (1)美国城市中心→围绕摩天大楼布局,外围建筑高度逐渐下降,立体化发展,是现代城市布局。这是因为美国城市发展历史短,缺少体现历史文化底蕴的传统建筑,所体现出来的只能是代表近代工业文明的高楼大厦,同时也反映了美国崇尚个人奋斗、个人成功的居民心理。(2)欧洲城市中心→围绕教堂、市政厅、城市广场布局,中心与四周建筑物高度差别小,高层建筑一般在城市外围,体现了历史文化和现代文化的融合。如巴黎以凯旋门为中心向外发散,反映了西方城市发展一般都是以教堂或广场为中心逐步发展而成的历史文化背景。 (3)中国城市中心→围绕衙门、中轴线四方布局:如故宫,反映了我们国家很早就将“天圆地方”的文化理念融入在城市建设布局上。 2、从建筑结构看城市地域文化差异: (1)中国地域文化的内向性、封闭性使我国民居有围墙,园林讲究含蓄。如东方园林讲究园林构景的层次,追求的是“以有限空间,造无限风景”,并通过回廊、门洞以隔景、障景等艺术手法创设“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”的意境。这充分体现了我们东方文化的深厚底蕴。在园林道路设计上讲究“避直求曲”,这反映了东方文化的“内敛”和表达方式上的“含蓄”。正如说“郑和下西洋”,中国人称之为“交流”,而外国人则认为是“探险”。 (2)西方文化外向、开放,民居往往没有围墙,园林注重整齐划一、均衡对称。园林“道路”设计直率、明朗、和盘托出。反映了西方文化性格上的“外向”和表达方式上的“直白”。 3、从建筑风格看城市地域文化差异: (1)中国式宫殿建筑的红墙、黄瓦、斗拱、仙人走兽、飞檐、亭、台、楼、阁等,注重“神似”,反映了东方建筑艺术充满了想象力,也体现了东方文化中“以意传情”,对美的一种更高境界的理解。西方式宫殿建筑的喷泉、雕塑、修剪整齐的园林绿地,重视尺寸比例,务求逼真,注重“形似”,反映了西方文化务实的一面。东方古典建筑突出皇权的重要地位,西方的教堂表现宗教的崇高和庄重。 (2)中国民居讲究院落(如“四合院”)的一统和大家团圆;西方的花园洋房、绿篱、草地讲究户外休闲。伊斯兰国家的宗教建筑也别具一格。 4、从城市建筑变化还可以看出地域文化的变化:如银川西夏历史建筑先有中式风格,因为银川西夏历史时期正值唐宋中原文化的鼎盛时期,受中原外来文化的影响,建筑风格多表现为中式风格。后来受宗教传播的影响,又有伊斯兰风格,如“清真寺”,城市建筑布局也多围绕寺庙发展。现代银川又出现了许多高楼大厦,城市布局沿主要铁路、国道和城市交通干道布局,这反映了内陆城市发展与陆路交通的密切联系,说明了现代文明的影响。

浅析当地文化对经济发展的影响 ——以湖北孝感市为例【摘要】孝感是一个典型的孝文化城市,也是一个特色民俗和民间艺术丰富的城市。从地方特色文化发展与旅游开发的角度出发,分析孝感特色文化旅游资源现状及存在问题,并在此基础上提出:孝文化、民俗文化和民间艺术携手共进,以孝文化为主题,在孝文化资源开发中充分发挥民俗和民间艺术的魅力。 【关键词】孝感市孝文化资源旅游区域经济影响 【引言】我国已经开始大力实施“中部崛起”战略,以武汉为核心,以孝感等周边城市为外围的“1+8”城市圈正在形成,通过整合区域内资源分布,优化资源配置,良性互动,相互促进,形成合力,共同发展,努力打造华中地区的区域经济共同体,实现整个区域的整体效应和综合效益。对孝感来说,这是一个难得的巨大发展机遇。本文旨在通过对孝感文化现状的分析与探讨,对促进孝感市经济的发展做出力所能及的贡献。 【正文】 一、孝感文化独特,别具魅力,孝文化尤为突出。 孝感有秦代的竹简、楚国的墓群、伍子胥避难的庙宇、新四军的旧址、李白生活过的白兆山等文化遗存;汉川的花鼓、云梦的皮影、安陆的漫画等民间文艺;还有孝感的米酒麻糖、云梦的鱼面、安陆的银杏、大悟的板栗等商业品牌;以及应城的温泉、孝昌的观音湖、孝感的双峰山等旅游景点。 然而,孝感最为突出的文化就是孝文化。孝文化在中国历史上具有十分重要的地位和鲜明的民族文化特征,孝感市具有悠久的历史和得天独厚的孝文化资源。史料记载,公元454年,南朝宋孝武帝刘骏因有感于当时安陆县东部一带孝风昌行,孝子甚多,将此地单独建县,取名为孝昌。后唐同光年间,为避皇帝讳,而将“孝昌”改为“孝感”,孝感因此而得名并沿用至今。1000多年来,在孝感这块土地上,涌现出许许多多“孝行感天”的孝子,其中最具代表性的有:西汉时“卖身葬父”的董

经济园区对区域经济发展的作用 摘要: 经济园区化、园区产业化、产业集聚化已成为区域经济发展的新趋势。园区经济发展相关理论有增长极理论、核心—边缘理论和点—轴理论,其思想内核离不开集聚。园区经济促进区域发展的作用机理不仅体现在产业集聚、人口集聚、知识与技术外溢等方面,基于外部性和权力寻租等视阈创新性地提出了:园区企业集聚形成的良好社会关系网络和分工在降低运行成本的同时,还能减少单个企业的权力寻租成本。基于区域经济的园区产业集聚发展的相应思路为:加强政府在园区产业集聚形成时的引导作用、加强经济发展的软环境建设以降低“权力寻租”和规避园区发展“污染—治理—再污染—再治理”的老路。 关键词: 集聚;园区经济;区域发展;作用机理 克里斯塔泰勒早在1968年就指出所有经济活动都是在空间关系中进行的,而经济园区正是这种空间载体之一。我国经济园区经过多年的探索和发展,已经成为区域经济发展的核心动力和经济增长极。作为区域经济的有效组织形式及重要载体的经济园区,已显现出了强大的创新优势和竞争优势。各具特色的经济园区,在促进人口和产业集中、发展现

代工业以及提高区域竞争力等方面产生了巨大的集聚经济效应,己经成为其所在各区域参与全球竞争的重要力量。但经济园区在产业快速集聚化带动GDP增长的同时,也带来了不可再生资源的迅速耗竭和生态环境的急剧恶化等生态问题,相当部分园区已成为或正在成为高污染、高能耗的“重灾区”,如何避免园区经济发展过程中的“污染—治理—再污染—再治理”模式,是区域经济发展急需解决的问题。国外许多学者对集聚视角下园区经济与区域经济发展相互作用进行了探讨,乌尔曼[1](1957)认为空间的互相作用是指区域之间要素的相互交换过程,后来克鲁格曼和藤田昌久对人口和经济集聚的内在机制进行了较为深入的研究,迈克·波特(Mi-chaelE.Porter,1998,美国)从竞争优势和创新视角阐述了产业集群与区域经济之间的关系,Martin(2001)建立了经济活动空间集聚与园区经济增长之间的自我强化模型。我国学者也日益重视园区经济与区域经济两者关系的研究,如吴勤堂(2004)、向世聪[2]、孙丽芝(2009)、仇保兴(2004)等。这些成果为本研究提供了很好的借鉴与启示,本文创新是:基于外部性和权力寻租视阈提出了园区企业集聚形成的良好社会关系网络和分工在降低运行成本的同时,还能减少单个企业的权力寻租成本。 一、经济园区促进区域经济发展相关理论的思想内核

论地域文化对区域经济发展的影响 摘要:文化对区域经济发展的影响越来越为人们所关注。本文以壮乡文化为例,分析认为地域文化对生活在该地区的人们具有导向性和凝聚力,在主导人们的价值观念、推动区域文化发展、提升区域形象等方面对区域经济的发展发挥着具体的影响。并简要揭示了地域文化对区域经济发展的影响机制,对充分利用壮乡文化的特色资源,摒弃和改造其传统文化的消极面,打造特色文化产业,发挥壮乡文化对广西经济发展的推动作用提出针对性建议。 关键词:地域文化;区域经济发展;壮乡文化 改革开放以来,中国经济飞速发展,但经济区域发展不平衡的状况日益加剧,较为突出的是中西部地区与东部沿海之间、城市与乡村之间的经济发展差距明显。区域经济发展不平衡问题已引起各方关注。传统的观念认为,一个地域的自然资源、区位情势是区域经济发展的决定因素。但区域经济发展的历史表明,一些自然资源、区位情势相似的地域其经济发展水平并不一致,甚至差异很大,而形成这种差异的主要原因是地域文化的不同。 一、地域文化与壮乡文化 所谓地域文化,是指生活在特定区域的人群在从事物质生产、精神生产和社会生活中所形成的具有浓厚地域特色的价值观念、思维方式、人文心态、民族艺术、风俗习惯、道德规范等的总和。[1]它的形成是由一个地区的地理环境、生产方式、生活方式、制度变迁等多种因素综合作用的结果。如历史上盛极一时的徽商、晋商,其商业文化形成的主要原因都是由于当地土地贫瘠、耕地稀少、生存环境恶劣、人多地少的现状迫使人们不得不外出经商以谋求发展。两大“商帮文化”中的重商主义精神由此发源。 壮乡文化则是指生活在广西境内的以壮族为主体的包括瑶族、苗族、侗族、京族、仫佬族、回族、彝族、毛南族、水族、仡佬族等少数民族在内经过长期历史积淀形成的,具有浓郁壮族特色的风土人情、思想观念、社会习俗等文化因素的总和。 壮乡文化以壮族为核心,壮族现有人口约1548.9万,大量分布于广西壮族自治区。其发展历史悠久,社会发展水平较高。不仅创造了悠久的农耕文明,而且很早就发展起了种类繁多的手工业,尤其在金属铸造业、陶瓷手工业、织染业等方面具有很高的造诣。 二、地域文化对区域经济发展的影响 从地域文化与区域经济的关系看,区域经济是地域文化形成和发展的关键因素。不同区域经济的发展状况对地域文化发展起着支撑作用,决定着地域文化发

人口迁移对地区发展的影响 ——以“民工潮”为例 内容摘要:改革开放后,随着我国经济的增长和经济制度的不断完善,越来越多的地区城市开始脱贫致富,大多沿海地区城市经济发展迅速。种种原因驱使下,从20世纪80年代末开始,我国出现了大量民工进城打工现象。民工潮现象作为中国农民的第三次解放,是中国农村剩余劳动力转移的一种特有形式,引起了各方面关注。本文通过对民工潮现象的原因及特征等方面了解民工迁移对区域经济发展的影响。 关键字:民工潮区域发展利与弊 Abstract: After the reform and opening, With China's economic growth and economic system of continuous improvement, More and more parts of the city began to poverty, Most coast city rapid economic development. Driven by a variety of reasons, From the late 1980s began, our country present a migrant workers working off-farm phenomenon. Worker tide phenomenon as Chinese farmers' third liberation, China's rural surplus labor transfer of a kind of special form, caused the aspects concerned. This article through to worker tide phenomenon and feature of migrants have respect understanding migration the influence on the region economy development. Key word: Worker tide;Regional development;pros and cons 所谓“民工潮”是进城打工的农民往返于城乡之间所形成的人潮之所以称为“潮”是因为这种源于乡村的人口流动具有规模大,周期性的特点而且在空间上表现出一定的方向性。 ③民工潮现象的发展对城乡区域发展都产生了不少的影响,本文从民工潮现象入手,指出当前民工潮的特点及形成原因,从正反两方面分析了民工潮对中国城乡的积极作用和消极作用。 一、民工潮产生的流向特点及原因 从1989年开始,大量的民工争先恐后进城打工,形成一股庞大的民工潮现象,不得不引起了社会各方面的广泛关注,民工潮的流动方向特征据调查,民工潮主要流出地区大多为四川、河北、黑龙江、河南、广西、安徽等地,主要流入地区为广东、江苏、北京、上海、山东等地。可见,民工潮的流动带有明显的经济倾斜的特点,即从中西部地区流向东部沿海地区,从经济相对落后地区流入经济发达地区。 民工潮的出现是历史的必然,它符合中国社会现代化的历史进程。④农村里的人口大量地往城市往发达地区流入,形成一股强大的旋风,席卷沿海经济发达城市,其中有着许

三、地域文化对城市的影响: (一)地域文化是城市生活的灵魂和核心,是城市赖以生存的基础。地域文化对城市的影响非常广泛,包括城市建筑、交通工具、道路及饮食、服饰、居民心理、习俗等方面,但最能体现地域文化特征的还是城市中的建筑。 (二)城市建筑所体现的地域文化特征:地域文化对城市的建筑布局、建筑结构、建筑风格等方面都有影响。建筑空间布局是指一定地域范围内若干个建筑在空间上的分布;建筑结构是指一个建筑内部空间的组合关系;而建筑风格则是指建筑的整体外在表现。 1、从建筑布局看城市地域文化差异: (1)美国城市中心→围绕摩天大楼布局,外围建筑高度逐渐下降,立体化发展,是现代城市布局。这是因为美国城市发展历史短,缺少体现历史文化底蕴的传统建筑,所体现出来的只能是代表近代工业文明的高楼大厦,同时也反映了美国崇尚个人奋斗、个人成功的居民心理。(2)欧洲城市中心→围绕教堂、市政厅、城市广场布局,中心与四周建筑物高度差别小,高层建筑一般在城市外围,体现了历史文化和现代文化的融合。如巴黎以凯旋门为中心向外发散,反映了西方城市发展一般都是以教堂或广场为中心逐步发展而成的历史文化背景。 (3)中国城市中心→围绕衙门、中轴线四方布局:如故宫,反映了我们国家很早就将“天圆地方”的文化理念融入在城市建设布局上。 2、从建筑结构看城市地域文化差异: (1)中国地域文化的内向性、封闭性使我国民居有围墙,园林讲究含蓄。如东方园林讲究园林构景的层次,追求的是“以有限空间,造无限风景”,并通过回廊、门洞以隔景、障景等艺术手法创设“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”的意境。这充分体现了我们东方文化的深厚底蕴。在园林道路设计上讲究“避直求曲”,这反映了东方文化的“内敛”和表达方式上的“含蓄”。正如说“郑和下西洋”,中国人称之为“交流”,而外国人则认为是“探险”。 (2)西方文化外向、开放,民居往往没有围墙,园林注重整齐划一、均衡对称。园林“道路”设计直率、明朗、和盘托出。反映了西方文化性格上的“外向”和表达方式上的“直白”。 3、从建筑风格看城市地域文化差异: (1)中国式宫殿建筑的红墙、黄瓦、斗拱、仙人走兽、飞檐、亭、台、楼、阁等,注重“神似”,反映了东方建筑艺术充满了想象力,也体现了东方文化中“以意传情”,对美的一种更高境界的理解。西方式宫殿建筑的喷泉、雕塑、修剪整齐的园林绿地,重视尺寸比例,务求逼真,注重“形似”,反映了西方文化务实的一面。东方古典建筑突出皇权的重要地位,西方的教堂表现宗教的崇高和庄重。 (2)中国民居讲究院落(如“四合院”)的一统和大家团圆;西方的花园洋房、绿篱、草地讲究户外休闲。伊斯兰国家的宗教建筑也别具一格。 4、从城市建筑变化还可以看出地域文化的变化:如银川西夏历史建筑先有中式风格,因为银川西夏历史时期正值唐宋中原文化的鼎盛时期,受中原外来文化的影响,建筑风格多表现为中式风格。后来受宗教传播的影响,又有伊斯兰风格,如“清真寺”,城市建筑布局也多围绕寺

一、韦伯、胡佛和艾萨德等人对工业布局的运输指向作了那些理论分析和应用发展,请系统阐述之。(25分) 二、论述大型城市商业服务业的类型、功能、区位及空间分布变化的一般规律。(25分) 三、运用所学的理论知识,谈谈对“工业化和城镇化是解决‘三农’问题的重要出路”这一观点的认识。(25分) 《区域分析与规划》 习题 第一章绪论 1.区域、区域分析、区域规划和区域科学; 2.区域研究的主要领域; 3.区域与城市的关系; 4.区域科学研究的主要内容。 第二章区域发展条件分析 1.自然资源与区域发展的关系; 2.自然资源评价的主要内容; 3.自然资源地域组合特征的评价; 4.人口对区域发展的作用; 5.我国人口年龄组的划分; 6.老年指数、抚养指数、生育率、劳动力资源率、劳动力资源利用率、适度人口(人口承载力)、人口惯性、技术转让、适用技术;已开发的劳动力资源、已投入使用的劳动力资源、潜在的劳动力资源; 7.通常将人口自然增长划分为哪四种类型,各有什么特点; 8.为什么说技术进步会推动区域经济结构的多样化,并为劳动就业开辟广阔的出路? 9.简单技术转移和吸收型技术转移、垂直技术转移和水平技术转移的区别。 第三章区域经济分析 1.名词概念: 国民生产总值、国内生产总值、国民收入、社会总产值、刘再兴9指标体系、自然资源贡献度、工业化进展程度、人力资源规模、结构影响指数、效益超越系数、区位商、原始多样化指数、精确多样化指数、极化效应、规模经济、区位经济、城市化经济、反波效应、空间成本、工业区位优选原理、空间要素替代原理、劳动地域分工。 2.罗斯托的经济成长阶段论的内容; 3.第三产业的四个层次划分; 4.产业结构合理化的条件; 5.SSM法的基本原理; 6.绘出部门优势分析图和部门偏离分量分析图,并说明各扇面 含义; 7.分别说明规模经济、区位经济和城市化经济的主要来源; 8.绘图说明增长极扩散效应与反波效应叠加作用过程; 9.增长极的基本含义; 10.主导部门对区域经济发展的影响; 11.绘图说明某一空间要素成本对赢利空间及最小成本点区位的影响; 12.绘图说明等产量线上任意点的变化规律。 第四章区域发展分析

JI A N G S U U N I V E R S I T Y 课程论文 题目:文化对区域经济的影响分析 课程名:区域经济学 学生姓名:周杰 专业班级:财经硕1501 学号: S1519011 所在院系:财经学院国贸系 完成日期:2016年5月

文化对区域经济的影响分析 摘要:用历史眼光对经济发展作回顾可明确发现:区域文化跟区域经济二者关系极为密切。因此本文将对区域文化、区域经济二者关系作初步探究,从跟文化相关的模式、观念、定势方面如何对区域经济作用并产生影响进行初步研究,并针对区域文化如何对区域经济产生积极、正面的影响给出建议。 关键词:区域文化;区域经济;发展;影响;初探 一、文化及区域文化的概念 文化的概念最早是由Tylor提出的,他认为:“文化或文明,就其广泛的民族学意义来说,是包含全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何才能和习惯的复合体。”文化是一个内涵丰富、外延宽广的概念,因此在探讨文化问题时,首先应该确定其研究的视角和相应的内涵、外延,本文所研究的区域文化主要指积淀在特定地域的人们意识、心理中的自觉和不自觉的某种特质和性格。所谓区域文化,是指生活在特定区域的人群在从事物质生产、精神生产和社会生活中所形成的具有浓厚的地域特色的价值观念、思维方式、人文心态、民族艺术、风俗习惯、道德规范等的总和。它是由特定区域的地理环境、人们的经济生产方式和社会生活方式以及历史文化传统所决定的一种地域性文化。区域文化观念是心理结构的主要组成部分,对区域经济有重要影响,但因其经济效应模糊、作用机制隐蔽,易被轻视、忽视。一手软、一手硬,不但使经济、文化相脱节;而且导致人们只注重资金、技术等有形要素的引进,不注意观念思想、文化背景的分析与借鉴,结果是“有心栽花花不活”,甚至是“淮橘成枳”、“效颦学步”。 二、区域文化对区域经济的影响 区域文化是特定的区域的人群在生产生活中所形成的一种思维观念。文化的力量在于它缓慢的渗透性,其始终潜移默化地影响区域发展主体,并通过发展主体的组织整合功能,影响社会经济发展各环节,构成区域经济发展的底色和背景;通过区域发展主体的中介传导和渗透放大,参与区域经济循环,称为区域经济持续发展的重要因素。区域文化区域经济的作用主要在以下几个方面:

浅论区域文化对区域经济发展的影响(一) 【摘要】区域文化是区域内形成的思想意识的总和,是在历史发展的过程中逐渐形成的,反映了一个地区特定的人文历史境遇,也构成了这个地区基本的人文特色。文化与经济相互渗透、相互促进,经济与文化一体化已经成为世界性的历史发展趋势。文化与经济的基本关系表现在经济的决定性作用和文化的巨大反作用。文章就区域文化对区域经济发展的影响进行探索。 【关键词】区域文化;区域经济;影响;作用 一、区域文化的形成 英国人类学家爱德华·泰勒1871年在《原始文化》一书中指出,文化即“知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗,以及由作为社会成员的人所获得的任何其他能力和习惯的复合整体”。哈耶克认为“文化乃是一种由习得的行为规则构成的传统,这种规则可能起始于人类所拥有的不同的环境情势下知道做什么或不做什么的能力”。虽然人们对文化有各种各样的定义,但普遍认识到文化是由物质、制度、行为和精神等多个层面构成的一个完整体系,文化的内容不仅包括生产、生活用具和其他物质产品,而且也包括最基本的价值信念、伦理规范、道德观念、宗教、思维方式、人际交往方式、风俗习惯等。 在同一个国家内部,不同的自然地理环境、人文因素及历史发展进程形成各具特色的区域文化,并进而形成整个国家民族的文化。地理环境的巨大差异,各地政治经济发展的不平衡,政治、经济、文化中心的不断演变,各个文化群体流派的交流碰撞的深度、广度、频度的不同,以及各地长期以来独特的不对称的文化心理积淀,都直接或间接地造成不同区域内人们各有千秋而又相对稳定的传统习俗、风土人情、性格特色和心理特征,也创造了丰富多彩、千差万别的文化成果。经过长期的历史积淀,某些地理区域出现了相似或相同的文化特质,其居民的语言、宗教信仰、艺术形式、生活习惯、道德观念及心理、性格、行为等方面具有一致性,区域文化就这样产生了。区域文化是区域内形成的思想意识的总和,是在历史发展的过程中逐渐形成的,反映了一个地区特定的人文历史境遇,也构成了这个地区基本的人文特色,与其他区域的文化相区别。 二、文化与经济的基本关系 文化与经济相互渗透、相互促进,经济与文化一体化已经成为世界性的历史发展趋势。文化与经济的基本关系表现在经济的决定性作用和文化的巨大反作用。经济发展决定文化发展。经济的决定性作用表现在: (一)经济发展为文化发展奠定坚实的物质基础 文化的发展需要较多的投入,无论是文化基础设施的建设、文化产品和文化服务的供给,还是文化人才的培养,都需要资本的投入。 (二)经济是文化发展的基础,对文化发展起支撑作用 文化的发展以社会文化消费需求的存在和增长为前提,文化发展在一定程度上靠文化消费需求的刺激和拉动来实现,而文化消费需求的形成和增长又以一定的居民收入水平为支撑。(三)经济发展过程决定着文化发展的结构、类型 经济发展水平不同、发展思路不同,对文化发展的投入不同,文化发展的规模和集约化程度就不同,文化的服务能力和文化产业的发展水平必然不同。 文化对经济发展具有反作用,先进的、适应现代社会的文化能推动经济的发展,而落后的、与时代经济不相符的文化则会阻碍经济的发展。文化的反作用体现在:(1)文化建设通过对反映社会群体利益、愿望和意志的理想信念、价值标准、道德风尚、行为规范等的确立,有利于形成适应经济发展的先进文化理念和文化环境,支配人的行为,调节社会关系,为经济的发展提供强大的精神动力,激发起经济主体巨大的主动性、积极性和创造性,从而产生创造力,推动经济迅速发展。(2)文化建设通过对制度建构的指导,实现社会经济体制和政治

人口对区域社会、经济、环境的影响以及如何 利用或改变这些影响以促进区域可持续发展 对于一个国家或者社会而言其最重要的组成部分就是人,从古至今人口一直都是一种重要的资源,它不仅能带来充足的劳动力来生产财富更能用智慧的大脑创造财富。当然任何事物都有它的两面性,人口资源利用好了能产生不可估量的财富,但若管理不当,比如人口数量的增长失去控制将会造成的问题也将会是让人们头疼不已的问题。 人口资源是指一定空间范围内具有一定数量、质量与结构的人口总体,系进行社会生产不可缺少的基本物质条件。人口资源是其主体劳动力资源的自然基础,与一般意义的自然资源相同,也面临着合理和科学地开发利用的问题。不同的是,自然资源的数量与质量是天然形成的,且相对比较稳定,而人口资源的数量、质量、结构及动态特征不仅受生物与生态环境等自然因素的影响,还特别受人类社会所特有的政治、经济、文化等诸多因素的影响。(引用自‘百度百科’https://www.doczj.com/doc/a02838211.html,/view/1836795.htm) 人口与社会 社会发展是人口发展的基本层面,人口发展是社会发展的重要内容。人口作为社会基本构成要素的,其与社会发展有着日趋显现、日趋紧密、日趋复杂的关系. 1.3社会发展对人口转变的影响 中国的人口转变是在社会发展、经济发展与国家人口控制和计划生育政策等三股主要力量推进下发展的。社会发展和经济发展是人口转变的发动机,政府的人口和计划生育政策则是加速器。从人口转变与社会发展、经济发展和人口控制政策实施的时间进程关系看,人口 死亡率的转变在新中国成立之初就已经启动,并主导了中国20世纪50年代人口转变过程;生育率转变的启动及迅速转变是在20世纪70年代,并把中国带入人口转变的第二个发展阶段。(李建新、涂肇庆,2005;陈卫,2005)这表明,中国的人口转变主要是由社会发展启动的。1979年政府开始执行的严格控制人口政策的作用主要是加速了人口转变的进程,特别是农村人口转变的进程。20世纪90年代中后期,人口生育率进入低生育状态与社会发展水平提高的关系更为显著。有研究表明,1978年、1990年和1998年中国各地区人口转变与经济发展水平相关系数分别为0.635、0.607和0.260,而与成年人受教育程度的相关系数分别为0.681、0.743和0.753(李建民,2003).这在一定程度上表明,社 会发展对于推进中国人口转变进程的影响已经开始大于经济发展的影响,而且越来越重要。社会发展对生育率转变的影响主要是通过改变人们的社会观念和人口行为来实现的。人们的生育决策和生育行为是一种理性行为,这种理性的基础在于夫妇对于生育孩子收益和成本的判断,而且还表现在夫妇对于外部环境和条件变化能够做出及时的反应。因此,当我们探究生育率下降的原因时,我们就不能不考虑夫妇们的生育决策,以及影响其决策变化的社会、 经济和政治等方面的环境因素。自改革和开放以来,特别是上个世纪90年代以来,中国社

地域文化对城市发展的影响 目录 地域文化对城市发展的影响 (1) 前言 (2) 第一章地域文化 (3) 一、地域文化的概念 (3) 二、地域文化的分类 (3) 三、国内地域文化的特点及影响因素 (9) 四、国内地域文化的社会发展以及推广 (14) 第二章城市发展 (17) 一、城市概念 (17) 二、城市形成与发展的驱动因素 (18) 三、城市的发展规律 (19) 第三章地域文化和城市发展的关系 (24) 一、地域文化对城市发展的影响 (25) 二、地域文化于城市发展的关联 (28) 第四章研究结论 (39) 一、地域文化与城市发展所存在的问题 (39) 二、地域文化发展战略 (40)

前言 城市作为一个区域的政治、经济、文化的中心,其发展过程中必然会深深地打上地域文化的烙印,有的城市本身就形成了一种有别于其他城市的独特文化,独特气质,这种文化往往是城市生活的灵魂和核心,也是城市赖以生存的基础。城市化进程往往与地域有很大的关联,良好的地理环境通常会滋生一系列的产业,从而带动人们追求城市化的动力。随着我国科技的快速进步,城市的发展已经不只限于经济的增长,今后加强文化发展的口号也势在必行。 地域文化是城市的形象,决定着城市的知名度和美誉度,决定着城市的品牌和魅力。地域文化研究就是要开发所在地区的传统文化资源,弘扬本地区优秀的传统文化,打造本地区城市真实的名片,展现本地区的魅力和风采。 地域文化研究,通过对本地区全面的文物普查和考古遗址抢救性发掘,以及有关典籍和遗存的保护、整理,可以真实了解和正确认识本地区的历史和文化。 地域文化也是生产力,地域文化是明天的区域经济,这已成为国内外专家和学者们的共识。美国学者亨廷顿在冷战结束后即向世人宣告:21世纪的竞争不再是经济的竞争、军事的竞争,而是文化的竞争。一定的区域经济形成了一定的地域文化,而地域文化又对区域经济发展产生巨大的反作用力。

浅谈城市化发展对区域经济的影响

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

浅谈城市化发展对区域经济的影响 ——以武汉为例 摘要:从城市化对区域经济影响的理论分析入手,对武汉城市化的区域经济发展效应现状进行剖析,总结了武汉城乡一体化发展存在的问题和障碍,最后提出了城市化区域经济影响效应增强的对策。 关键词:城市化;城乡一体化;障碍因素;武汉 On the Urbanization Effects on Regional Economy ——A Case Study of AnYang Abstract: Regional economic impact of urbanization on the theoretical analysis, the city of Anyang effects of regional economic development to analyze the situation, summed up the urbanization effect on regional economic impact of barriers to play, and finally put forward the regional economic impacts of urbanization Enhanced effect of countermeasures. Keywords:urbanization; regional economic; countermeasures; Anyang 1 城市化发展对区域经济影响的理论分析 城市是区域社会经济发展到一定阶段的产物,是区域社会经济要素及产业的核心空间载体,城市的形成与发展离不开区域的支撑,而随着城市的进一步发展及城市化水平的不断提高,城市在区域发展中具有聚集与辐射双重功能,起着主导作用。 城市化也叫城镇化,具有狭义与广义之分,狭义的城市化主要是指城市化水平的提高,城市数量增多及城市规模扩大,而广义的城市化则还包括城市地域扩展、城市空间结构调整、城市新区开发建设及城市职能结构优化、城市整合发展等多方面的含义[1]。城市化的快速推进将对区域经济产生强大的拉动效应,城市化发展对区域经济的影响区域发展效应集中体现于促进区域消费总量增长、引导区域产业结构不断调整与升级、推进区域城市化进程、消除人地矛盾及农村剩余劳动力转移等方面[2]。 1.1 城市化对区域消费的拉动效应 城市数量及城市人口的不断增长,将促进区域消费总量的提高,城市化已经

文化对经济发展的影响 对一个地区或一个历史时期的经济现象的研究不仅仅要看各种 的统计数据,更要着眼于那些日常生活中的细节。每一种特定的经济现象背后都有一定的文化积淀与精神理念,它们影响着而人们在经济生中的这种取向,从而影响中经济的发展。我们要从生活的细节中去思考经济背后的文化根基,比如,iphone4s销售热潮中我们可以看出,其最大的魅力不在于功能与效用,而在于大量的第三软件供应商。 一、文化——根于经济,高于经济 英国人类学家泰勒说过,文化是包括知识信仰风俗以及作为一个社会成员所获得的能力与习惯的整体,其核心是精神财富的传播与传承。而经济的发展是文化发展的决定性要素,因为文化的发展需要一定的经济投入,无论是文化基础设施的建设,还是文化产品与文化服务的供给以及文化人才的培养,都需要经济资本的投入。而且经济发展的进程与形式决定了文化的结构与类型。就如同我国社会主义文化是以社会主义生产资料公有制为基础的经济制度所决定的,是社会主义制度在意识形态领域的反应。 经济是文化的基础,经济的发展是文化发展的决定性因素,但这并不是说文化的发展是在随着经济的发展亦步亦趋的进行,因为文化并不是完全有经济所派生出的附属物品,它有其自身的独立性与稳

定性。它除了受经济的决定性作用以外还受历史积淀生活积累与社会潮流等多种因素的影响。 正是因为文化具有相对的独立性与稳定性,其对经济发展的反 作用也是不可估量的。当今世界文化与经济发展的一体化已成为不可阻挡的历史潮流。积极的文化会对经济的发展带来灵感与动力,而消极的文化则会带来惰性与锁定反应。只要在经济的发展种注入积极的文化因素,才是经济良性发展的必然选择。 最后还要注意的是,文化对经济发展的影响并非平均而囵统的 渗透在了整个经济生活当中,而是不同的层面现对独立的影响着经济的发展。例如,传统文化的影响虽然能到达经济生活的方方面面,但它的影响则是侧重于而人们的经济理念。 二、传统文化——经济生活的底色 传统文化是文明演化过程中形成的一种反应民族特质与风貌的 文化,是民族历史上各种思想文化观念形态的总体表现。世界各地的民族都有自己的传统文化,他是人们精神世界于经济生活的底色。 不同的经济背后都有特定的文化积淀,而不同的文化也呈现在 不同的经济之中。这种传统文化的影响既有直接的对社会生产的影响,也有间接的对经济理念的影响。在中国有五千年的历史,传统文化也有很深的底蕴,对当今经济生产的影响依然很深,尤其是在文化产业的领域,无论是古典书籍的出版还是传统的艺术表演,以及传统的手工产品的加工,都对当今的经济有很大的推动作用。它们也在逐渐的