温病与伤寒的关系

伤寒学派认为:阳明病证即温病,经证用白虎汤,腑证用承气汤。

温病学派认为:温病、伤寒在因、机、证、治有很大区别,二者是外感热性病两大类型。

《伤寒论》是治疗外感热性病的专书,但“详于寒,略于温”,表寒、里虚寒证治多,而表热、阴伤证治少。《伤寒论》中辛温解表治温病表证,则助热伤阴,发生变证。而且《伤寒论》成书于东汉末年。

1.温病与伤寒在概念上的关系

明清以前,伤寒义广而温病义狭,两者是隶属关系;

明清时代,温病范围扩大,伤寒为狭,两者并列关系。

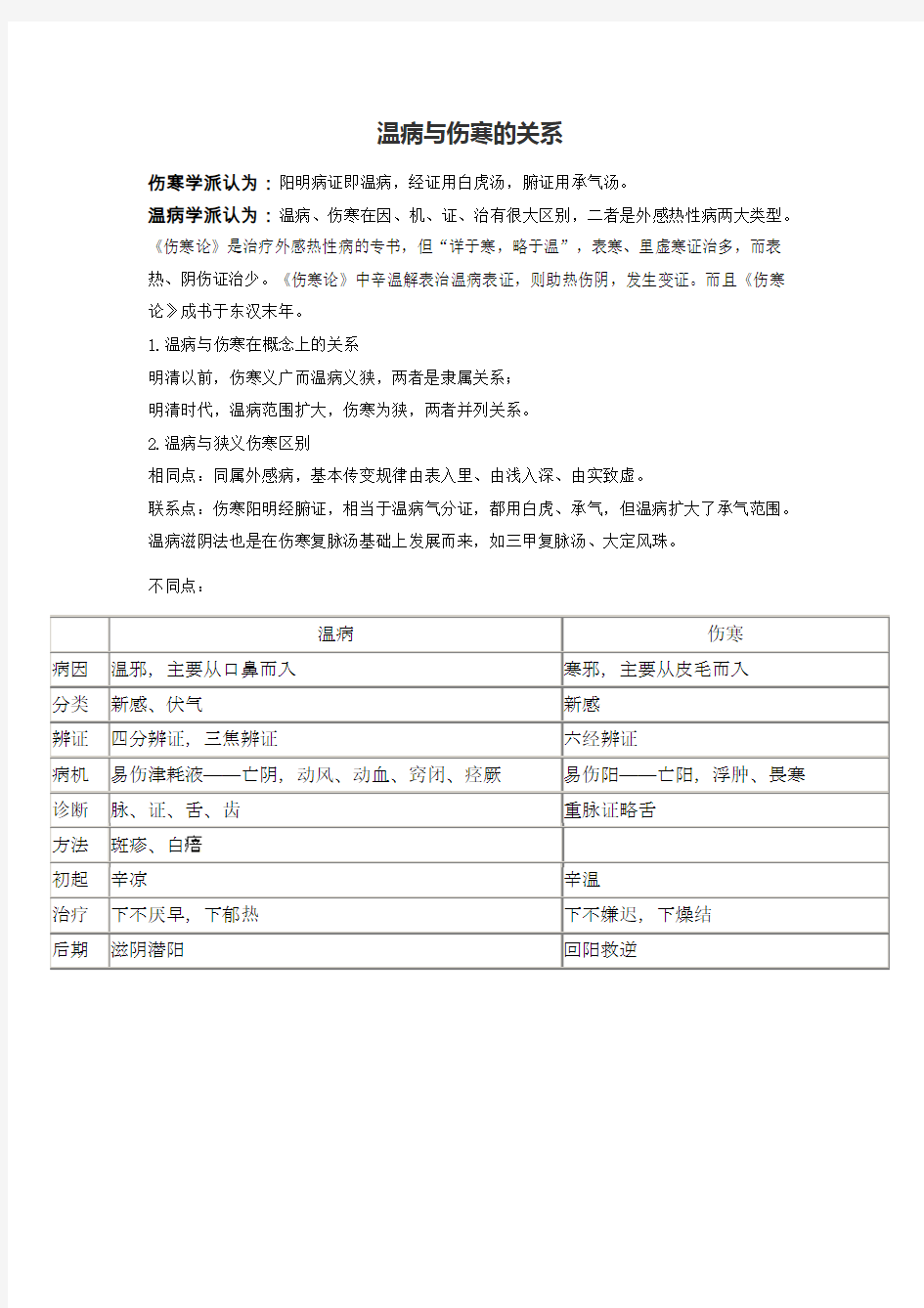

2.温病与狭义伤寒区别

相同点:同属外感病,基本传变规律由表入里、由浅入深、由实致虚。

联系点:伤寒阳明经腑证,相当于温病气分证,都用白虎、承气,但温病扩大了承气范围。

温病滋阴法也是在伤寒复脉汤基础上发展而来,如三甲复脉汤、大定风珠。

不同点:

斑疹、白

病案分析 1.王某某,女,50岁。 主诉:发热一周。 现病史:一周前因受凉,渐起恶寒发热,微汗出,前医以银翘散不效,伴头痛,颈项酸软,鼻塞,干呕,口不渴,二便调。 检查:舌淡红,苔薄白,脉浮弱。体温37.50C,皮肤湿润。 请写出中医诊断、证型、证候分析、治法、方药。 中医诊断:太阳病 证型:中风表虚证 证候分析:病缘于风寒袭表,营卫失调。卫气奋起抗邪于外则发热;营阴失守而外泄故汗出;卫阳受伤,失其温分肉之功,加之汗出肌疏,故恶风;风寒袭表,太阳经气不利,故头痛,颈项酸软;表气不和,致里气不调,肺气不利则鼻塞,胃气上逆则干呕。前医以辛凉解表,是以寒治寒,药不对症,故无效。舌淡红,苔薄白,脉浮弱为风寒袭表,正气不足之征。 治法:解肌祛风,调和营卫 方药:桂枝汤 桂枝、白芍、生、大枣、炙甘草 2.某,男,60岁。 主诉:咳喘一周。 现病史:既往有咳喘病史。一周前因天气转凉,咳喘又作,伴恶风,微热,汗出,咯少量白痰,口不渴,大便三日未行,腹不胀。 检查:舌淡红,苔薄白,脉细滑,体温37.50C,皮肤湿润,双肺听诊未闻及干湿罗音。 请写出中医诊断、证型、证候分析、治法、方药。 中医诊断:太阳病 证型:太阳中风兼喘证 证候分析:患者素有咳喘痼疾,此次因复感外邪,咳喘又作。风寒袭表,营卫失调,卫气奋起抗邪于外则发热;营阴失守而外泄故汗出;卫阳受伤,失其温分肉之功,加之汗出肌疏,故恶风;肺气上逆故咳喘,肺气不降,大肠腑气不通,故大便三日未行;腹不胀,表明非燥屎结;口不渴,非里热证;舌淡红,苔薄白,脉细滑,为风寒袭表,兼夹痰饮之征。

治法:解肌发表,降气平喘 方药:桂枝加厚朴杏子汤 桂枝、白芍、生、大枣、炙甘草、厚朴、杏仁 3.某某,女,55岁。 主诉:反复自汗出三年。 现病史:反复自汗出,恶风,汗多时浸汗的毛巾可拎出水。纳可,口和,二便调。 检查:舌淡红,苔薄白,脉细滑。 请写出中医诊断、证型、证候分析、治法、方药。 中医诊断:自汗证 证型:营卫不和 证候分析:患者虽反复自汗出三年,但纳可,口和,二便调,且舌脉无异常,表明脏无他病。与原文第53条病证相符,“荣气和者,外不谐,以卫气不与营气谐和故尔”,即营卫不和。治法:调和营卫 方药:桂枝汤 桂枝、白芍、生、大枣、炙甘草 4.王某某,男,40岁。 主诉:颈项拘急,不能坐立三天。 现病史:突起颈项拘急,背部如被人抓住感。不能坐立,只能平卧,虽为盛夏,但仍喜被恶风,伴汗出。 检查:舌淡红,苔薄白,脉细滑。头颅CT、脑脊液生化检查、血压均未见异常。 请写出中医诊断、证型、证候分析、治法、方药。 中医诊断:太阳病 证型:太阳中风兼项背强几几证 证候分析:患者起病尚急,为新病。风邪袭表,客犯太阳经脉,经输不利,津液受阻,不能敷布,经脉失养,故颈项拘急。卫外不固,营阴外泄,肌腠松疏,故汗出恶风。不能坐立,只能平卧,为兼有正虚之征。舌脉无明显异常,排除杂病中风、暑温危证。 治法:解肌祛风,调和营卫,升津舒经

伤寒论——第二单元阳明病辨证论治 细目一阳明病本证 要点一阳明病热证 白虎加人参汤证 【原文】服桂枝汤,大汗出后,大烦渴不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之。(26) 伤寒若吐若下后,七八日不解,热结在里,表里俱热,时时恶风,大渴,舌上干燥而烦,欲饮水数升者,白虎加人参汤主之。(168) 伤寒,无大热,口燥渴,心烦,背微恶寒者,白虎加人参汤主之。(169) 伤寒脉浮,发热无汗,其表不解,不可与白虎汤。渴欲饮水,无表证者,白虎加人参汤主之。(170) 要点二阳明病实证 1.调胃承气汤证 【原文】阳明病,不吐不下,心烦者,可与调胃承气汤。(207)太阳病三日,发汗不解,蒸蒸发热者,属胃也,调胃承气汤主之。(248)伤寒吐后,腹胀满者,与调胃承气汤。(249) 【释义】此三条论述阳明燥热证的证治。太阳病或汗或吐后,邪气传入阳明化热成燥;或阳明经表受邪,邪气循经入里化热成燥而形成本证。因阳明燥热上扰心神,故心烦;里热炽盛,故蒸蒸发热;燥实内结,腑气不通,故腹胀满。综合以上三条,调胃承气汤证当见心烦、蒸蒸发热、腹胀满,其病机当是邪热与阳明糟粕初结,里热炽盛为主、腑气不畅为辅。治以调胃承气汤泄热和胃,润燥软坚。 2.小承气汤证 【原文】阳明病,其人多汗,以津液外出,胃中燥,大便必鞕,鞕则谵语,小承气汤主之。若一服谵语止者,更莫复服。(213)阳明病,谵语发潮热,脉滑而疾者,小承气汤主之。(214上)太阳病,若吐、若下、若发汗后,微烦,小便数,大便因鞕者,与小承气汤,和之愈。(250) 【释义】此三条论阳明燥结证的证治。太阳病汗、吐、下后,津液受伤,邪气入里,从阳明燥化;或是阳明病,其人多汗,伤津化燥成实而形成本证。多汗是里热迫津外泄的表现。汗出太多,津液耗伤,邪气化燥成实,燥实结滞,故大便结硬。心烦、谵语为阳明燥热秽浊之气循经上扰心神所致。阳明燥热逼迫津液偏渗,从小便数多一症,可知津液不能还入胃肠,大便必然硬结。 阳明之气旺于日晡所,当阳明燥热内盛时,每于日晡前后正邪斗争激烈,而见发潮热。以上诸证颇类似大承气汤证,但因其脉滑而疾而不是脉沉实,犹恐燥实敛结程度尚浅,故不敢冒然投用大承气汤,而试投小承气汤治之。由于证为里热燥结,气滞胃肠所致,证属里热腑实证,故治宜通便导滞,行气除满。 3.大承气汤证 【原文】阳明病,下之,心中懊憹而烦,胃中有燥屎者,可攻……若有燥屎者,宜大承气汤。(238)病人不大便五六日,绕脐痛,烦躁,发作有时者,此有燥屎,故使不大便也。(239)阳明病,谵语,有潮热,反不能食者,胃中必有燥屎五六枚也;若能食者,但鞕耳。宜大承气下之。(215)大下后,六七日不大便,烦不解,腹满痛者,此有燥屎也。所以然者,本有宿食故也,宜大承气汤。(241)病人小便不利,大便乍难乍易,时有微热,喘冒不能卧者,有燥屎也,宜大承气汤。(242)伤寒,若吐若下后,不解,不大便五六日,上至十余日,日晡所发潮热,不恶寒,独语如见鬼状。若剧者,发则不识人,循衣摸床,惕而不安,微喘直视,脉弦者生,涩者死。微者,但发热谵语者,大承气汤主之。若一服利,则止后服。(212) 细目二阳明病变证 要点湿热发黄证 茵陈蒿汤证 【原文】阳明病,发热,汗出者,此为热越,不能发黄也。但头汗出,身无汗,剂颈而还,小便不利,渴引水浆者,此为瘀热在里,身必发黄,茵陈蒿汤主之。(236)伤寒七八日,身黄如橘子色,小便不利,腹微满者,茵陈蒿汤主之。(260)阳明病,无汗,小便不利,心中懊憹者,身必发黄。(199) 【释义】236条所言阳明病发热汗出,是邪热得以向外发散,湿不得与热邪相结,故不能发黄。若发热仅伴有头汗出,颈以下无汗,说明热不能随汗而畅泄;又见小便不利,说明湿不得下行,湿热二邪相合于内,熏蒸肝胆,疏泄失常,胆汁外溢,故见发黄,其黄色鲜明如橘子色。湿热交阻,气化不利,津液不布,更因热伤津液,故见渴引水浆。湿热蕴结中焦,气机阻滞,可见腹满,湿热邪气上扰心神,故心中懊憹,本证病机为湿热蕴结,并兼有腑气壅滞,故治用茵陈蒿汤,清利湿热,通腑退黄。

《温病学名著选》 《叶香岩外感温热篇》 1.温病的发生发展规律及与伤寒辨治的异同 温邪上受,首先犯肺,逆传心包。肺主气,属卫;心主血,属营。辨营卫气血,虽与伤寒同,若论治法,则与伤寒大异也。 2.伤寒与温病由表入里传变的区别及温病表证初起的治法盖伤寒之邪,留恋在表,然后化热入里,温邪则热变。未传心包,邪尚在肺,肺主气,其合皮毛。故云在表。在表,初用辛凉轻剂,挟风,则加入薄荷、牛蒡之属;挟湿,加芦根、滑石之流。 3.风邪、湿邪与温热相搏的证候与病机及湿热病与伤寒的鉴别 或透风于热外或渗湿于热下,不与热相搏,势必孤矣。不尔,风挟温热而燥生,清窍必干,谓水主之气,不能上荣,两阳相劫也。湿与温合,蒸郁而蒙蔽于上,清窍为之壅塞,浊邪害清也。其病有类伤寒,其验之之法,伤寒多有变证;温热虽久,在一经不移。以此为辨。 4.温热夹风、夹湿逆传营分的病机、证候与治法若病仍不解,是渐欲入营也。营分受热,则血液受劫,心神不安,夜甚无寐,成斑点隐隐,即撤去气药。如从风热陷入者,用犀角、竹叶之属;如从湿热陷入者,犀角、花露之品,参入凉血清热方中。若加烦躁,大便不通,金汁亦可加入。老年或平素有寒者,以人中黄代之,急急透斑为要。热入于营,舌色必绛。风热无湿者,舌无苔,或有苔亦薄也。热兼湿者,必有浊苔而多痰也。然湿在表分者,亦无苔。 5.斑出而热不解的病机与治法 若斑出热不解者,胃津亡也。主以甘寒,重则如玉女煎,轻则如梨皮、蔗浆之类。或其人肾水素亏,虽未及下焦,先自彷徨矣,必验之于舌,如甘寒之

中,加入咸寒,务在先安未受邪之地,恐其陷入易易耳。 6.战汗的病机与预后 若其邪始终在气分流连者,可冀其战汗透邪,法宜益胃,令邪与汗并,热达腠开,邪从汗出。解后胃气空虚,当肤冷一昼夜,待气还自温暖如常矣。盖战汗而解,邪退正虚,阳从汗泄,故渐肤冷,未必即成脱证。此时宜令病者安舒静卧,以养阳气来复。旁人切勿惊惶,频频呼唤,扰其元神,使其烦躁。但诊其脉,若虚软和缓,虽倦卧不语,汗出肤冷,却非脱证。若脉急疾,躁扰不卧,肤冷汗出,便为气脱之证矣。 7.湿热邪气留滞三焦气分的治法及与伤寒少阳病治法的区别 再论气病有不传血分,而邪留三焦,亦如伤寒中少阳病也。彼则和解表里之半,此则分消上下之势,随证变法,如近时杏、朴、苓等类,或如温胆汤之走泄。因其仍在气分,犹可望其。战汗之门户,转疟之机括。 8.卫气营血四类证候的传变规律与治疗大法 大凡看法,卫之后,方言气,营之后,方言血。在卫汗之可也,到气才可清气,入营犹可透热转气,如犀角、玄参、羚羊角等物,入血就恐耗血动血,直须凉血散血,加生地、丹皮、阿胶、赤芍等物。否则前后不循缓急之法,虑其动手便错,反致慌矣。 9.湿热病与体质的关系及温热病与湿热病的治则余医案中,凡先治血分,后治气分者,皆伏气病也,虽未点明,读者当自得之。且吾吴湿邪害人最广。如面色白者,须要顾其阳气,湿胜则阳微也。法应清凉,然到十分之六七,即不可过于寒凉。恐成功反弃,何以故耶?湿热一去,阳亦衰微也。面色苍者,须要顾其津液,清凉到十分之六七,往往热减身寒者,不可就云虚寒,而投补剂,恐炉烟虽熄,灰中有火也,须细察精详,方少少与之,慎不可直率而往也。又有酒客,里湿素盛,外邪入里,里湿为合。在阳旺之躯,胃湿恒多;在阴盛之体,脾湿亦不少,然其化热则一。 热病救阴犹易,通阳最难,救阴不在血,而在津与汗;通阳不在温,而在利小便。

辨太阳病脉证并治(上) 1、太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。 2、太阳病,发热汗出恶风,脉缓者,名为中风。 3、太阳病或已发热或未发热,必恶寒体痛呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。 4、伤寒一日太阳受之,脉若静者为不传,颇欲吐,若躁烦脉数急者,为传也。 5、伤寒二三日,阳明少阳证不见者,为不传也。 6、太阳病发热而渴不恶寒者为温病。若发汗已,身灼热者,名风温。风温为病,脉阴阳俱浮,自汗出, 身重多眠睡,鼻息必鼾,语言难出。若被下者小便不利直视失溲;若被火者微发黄色,剧则如惊痫,时瘈疭;若火熏之,一逆尚引日,再逆促命期。 7、病有发热恶寒者,发于阳也。无热恶寒者,发于阴也。发于阳七日愈。发于阴六日愈。以阳数七阴数 六故也。 8、太阳病,头痛至七日以上自愈者,以行其经尽故也。若欲作再经者,针足阳明使经不传则愈。 9、太阳病欲解时从巳至未上。 10、风家表解而不了了者,十二日愈。 11、病人身大热,反欲得衣者,热在皮肤,寒在骨髓也;身大寒,反不欲近衣者,寒在皮肤,热在骨髓 也。 12、太阳中风,阳浮而阴弱。阳浮者热自发;阴弱者汗自出。啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干 呕者,桂枝汤主之。

13、太阳病,头痛发热,汗出恶风,桂枝汤主之。 14、太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。 15、太阳病下之后,其气上冲者,可与桂枝汤,方用前法;若不上冲者不得与之。 16、太阳病三日,已发汗,若吐若下若温针,仍不解者,此为坏病,桂枝不中与之也。观其脉证,知犯 何逆,随证治之。桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与之也。常须识此,勿令误也。 17、若酒客病不可与桂枝汤,得之则呕,以酒客不喜甘故也。 18、喘家作桂枝汤加厚朴杏子,佳。 19、凡服桂枝汤吐者,其后必吐脓血也。 20、太阳病发汗,遂漏不止,其人恶风小便难,四肢微急难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。 21、太阳病下之后,脉促胸满者,桂枝去芍药汤主之。 22、若微寒者,桂枝去芍药加附子汤主之。 23、太阳病得之八九日,如疟状,发热恶寒,热多寒少,其人不呕,清便欲自可,一日二三度发。脉微 缓者,为欲愈也;脉微而恶寒者,此阴阳俱虚,不可更发汗更下更吐也;面色反有热色者,未欲解也,以其不能得小汗出,身必痒,宜桂枝麻黄各半汤。 24、太阳病初服桂枝汤反烦不解者,先刺风池风府,却与桂枝汤则愈。 25、服桂枝汤,大汗出脉洪大者,与桂枝汤,如前法。若形似疟,一日再发者,汗出必解,宜桂枝二麻 黄一汤。 26、服桂枝汤大汗出后,大烦渴不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之。

古一两15.625g 现3.5g 太阳病辨证纲要 〖太阳病的提纲〗 【原文】太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。(1)* 【提要】太阳病的脉证提纲。 【解析】本证成因:风寒外袭。 主症和病机:脉浮──外邪袭表,正气因抗邪而浮盛于外,气血必充盛于表,而脉象反映气血活动的状态,故脉应之而浮。 头项强痛──太阳经脉上额,交巅,入络脑,还出别下项,外邪束表,太阳经脉受邪,经气运行不利,故头项强痛。 恶寒──风寒之邪外束肌表,卫气被伤,失其“温分肉”的正常功能,故恶寒。 此三症反映了外邪侵袭太阳肌表,正邪交争于体表的病机,是太阳病表证的基本特征,所以列为太阳病篇之首,后人称为太阳病提纲。 〖太阳中风提纲〗

【原文】太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。(2)* 【提要】太阳中风证的脉证提纲。 【解析】本证成因:风邪袭表。 主症和病机:发热──风阳邪气伤卫阳,卫阳因抗邪而浮盛于外,故发热。 汗出──卫阳被伤,卫外失固,且风性疏泄,使营阴外泄。 恶风──卫阳被伤,温煦失司,汗出肌腠疏松,不胜风袭。 脉缓──汗出伤营,营阴不足,故脉松弛宽缓。 本条首言太阳病,当有太阳病见证,故其脉当见浮缓,浮主邪在表,缓主营阴伤。凡见此脉症者,当为太阳中风证。 〖太阳伤寒提纲〗 【原文】太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。 【提要】太阳伤寒证的脉证提纲。 【解析】本证成因:寒邪闭表。 主症和病机:必恶寒──强调恶寒必定先见。[分析:寒邪束表,卫阳被伤,失去温煦的作用,故必恶寒] 或已发热(风寒袭表,卫阳能及时达表抗邪,故起病即见发热),或未发热(感受风寒较重,卫阳郁遏,或体质素弱,卫阳不能及时达表抗邪,故发热较迟。然太阳伤寒之发

1.一70岁老年妇女患尿路感染住院治疗,给予口服氨苄青霉素治疗5天后,尿路感染症状缓解。为防复发,继续用药1周。结果出现呕吐、腹泻、发热。粪检发现大量革兰阳性球菌,革兰阴性杆菌反而较少,未分离到痢疾杆菌、致病性大肠杆菌和沙门菌。这是什么性质的感染?感染发生的原因是什么? 答:这是一种菌群失调症,也是由正常菌群引起的机会性(条件性)感染。发生的原因可能在于较长时间口服广谱抗生素,破坏了肠道中正常菌群的平衡,对药物敏感的原先大量存在的革兰阴性杆菌被杀灭、抑制,而对抗生素耐药的革兰阳性菌(如金黄色葡萄球菌)大量生长繁殖起来,成为肠道优势菌群,引起腹泻、肠炎等症状。 2.某医院新生儿室突然暴发新生儿感染,患儿有腹泻、发热、休克,并出现死亡病例。在多个患儿血液中培养到鼠伤寒沙门菌。这是一种什么类型的感染?最可能的感染途径是什么? 答:本例属于医院内感染。很可能是与新生儿有密切接触机会的医护人员或新生儿的亲属带菌引起。鼠伤寒沙门菌对成人致病力不强,多引起消化道感染;但对新生儿来说,由于新生儿免疫防御系统尚未发育完善,所以鼠伤寒杆菌具有较强的致病力;可致菌血症或败血症。因其最可能是经消化道造成新生儿感染的,所以可能是新生儿饮用水或奶具或食用奶被污染。 3.—63岁老年男性,以发热、心慌、胸闷为主诉要求住院治疗。老人以往曾确诊高血压、冠心病。10天前曾拔牙以便装义齿。3天前开始发热,自服抗生素无效。近两天来心慌、胸闷、气急。心脏听诊有杂音。临床诊断为亚急性细菌性心内膜炎。该病的细菌感染途径与感染源有何特点? 答:本例属内源性感染。最可能的致病菌是甲型溶血性链球菌。该菌是寄居于口腔和喉部的常见的正常菌群。但因拨牙时出现伤口,该菌可经伤口进入血液.对心脏原已有损伤者来说,血液中的细菌易于粘附、沉积于有损伤的心瓣膜,心内膜生长繁殖,引起亚急性细菌性心内膜炎。 三.2月初,一5岁患儿高热2天,皮肤上出现瘀斑,有呕吐、头痛、颈项僵直等脑膜刺激征。血白细胞11×109/L,中性88%。请分析可能的诊断是什么?如何明确病原学诊断? 答:患儿的特点是高热、皮肤瘀斑、脑膜刺激征,且血液白细胞增高,尤以中性粒细胞升高为主,根据这些特点,再加上季节因素(2月初),考虑可能的诊断是流行性脑脊髓膜炎(流脑).病原体可能为脑膜炎球菌。为明确诊断,可取脑脊液离心沉淀,取沉淀物直接涂片镜检,如发现中性粒细胞内、外有革兰阴性肾形双球菌,可作出初步诊断。也可取皮肤瘀斑渗出液印片镜检,阳性率较高,同时应取脑脊液及血液作细菌分离培养,也可用其他快速诊断方法,如检测脑脊液中脑膜炎球菌荚膜多糖抗原进行病原学诊断。 三.一病人高热10天,有纳差、腹部不适、全身酸痛的前驱症状。腹部有压痛,肝脾肿大。肥达试验:H l:40,O 1:160,HA 1:20,HB(一)。如何明确诊断? 答:病人的特点是持续高热,肝脾肿大,肥达试验伤寒杆菌O凝集价升高。根据以上特点,病人可能患有肠热症,可能的病原体为伤寒杆菌或副伤寒杆菌。为明确诊断,可取血、骨髓、粪便进行细菌培养,同时重复取血清做肥达试验.如细菌培养阳性,肥达试验H抗体、O抗体效价依次递增或恢复期效价增加4倍以上时,则可明确诊断。 2. 一病人呕吐、腹泻,粪便呈米泔水样,不发热。血白细胞正常,脱水征明显,血压偏低,可能的诊断是什么?怎样明确诊断?如何防止该病的传染蔓延? 答:病人的症状特点是不发热,严重呕吐、腹泻,粪便为米泔水样,有脱水和休克倾向。根

谈伤寒和温病的关系(李致重等) 谈伤寒和温病的关系 https://www.doczj.com/doc/9f3866825.html,/forum.php?mod=viewthread&ti d=5088 1楼发表于2007-7-1 01:56 | 只看该作者| 倒序看帖| 打印 李致重等/香港 清代以来,随著温病学的形成和发展,中医界围绕著对温病学的评价及其与《伤寒论》的关系展开争论。伤寒论学派认为:伤寒是一切外感热病的总称,温病自属其中。而温病学派则认为:温病讲温热性外感病而伤寒讲风寒性外感,把两者对立起来。20世纪70年代国内曾有人立倡“寒温统一论”,但至今并未形成学术界的共识。对於伤寒和温病的关系,下面讲三点看法。 一、关於“古方今病” 金元时期,刘河间针对热病初起不可纯用辛温解表之法,不宜投麻、桂辛温大热之剂,设立了双解散、凉膈散等表里双解之剂。据此他提出了“古方今病不相能也”之说。这个说法,成为后世“伤寒与温病病因病机截

然不同,治疗上必须严格区别”的理论依据,造成了一定的混乱。 1. 病变了吗 整个人类进化的历史,是以亿年为单位来计的,从《内经》、《伤寒论》到现在也不过两千年左右。这对於人类的遗传、变异来说,是很有限的一瞬间。在这期间,尽管人类疾病谱发生了一定的变化,但是就外感温热病的发病原因、病情特点、病理机制以及人的体质因素来说,不可能有本质的改变。 这里,从中医外感病的学术发展来说。《素问.热论篇》里提到:“今夫热病者,皆伤寒之类也。”这里的伤寒,就是全部的外感热病,与《伤寒论》所讨论的完全是一回事。《素问.热论》六经辨证的内容虽然与《伤寒论》不尽一致,这是学术发展过程中的正常现象,而不是理论原则的差异。应当看到,就温热病来说,在《内经》时期已经有明确的论述了。 再看《难经》。《难经》上说:“伤寒有五:有中风,有伤寒,有湿温,有热病,有温病”。这五个方面指的是广义的伤寒。五者之中伤寒,相当於《伤寒论.太阳病篇》相对於中风的伤寒,称之为狭义的伤寒。而五者中的湿

伤寒 杨X,男,21岁,某酒店餐饮部主任,因高热、食欲不振、腹部不适、乏力—周入院。 一周前开始发热,午后高达40~41℃,伴腹痛、腹胀、便秘,无恶心、呕吐,不思饮食,全身乏力,曾作上感治疗,用药不详。 入院检查:T:40.5℃,P:88次/分,R:28次/分,神清、表情淡漠,消瘦,重听;舌尖红、舌苔黄厚;右胸前皮肤有数个淡红色皮疹,压之褪色。心肺未见异常,肝肋下1.5cm,剑突下2cm,质软有轻度触痛,脾肋下2cm。 血常规:WBC:3000/mm3,中性占56%,淋巴占38%,单核占6%,未见嗜酸细胞, EC值计“0”,入院时血培养阴性,肥达反应结果:T0 1:160,TH l:80,PA 1:20,PB 1:20,入院后第七天再复查肥达氏反应,结果TO 1:640,TH 1:640,PA 1:20,PB 1:20。 病例分析: 一、症状: 1.持续高热,呈稽留热。 2.相对缓脉或重脉。 3.食欲不振,全身乏力,伴腹胀、便秘、腹痛,无恶心、呕吐。 4.精神恍惚,表情淡漠,反应迟钝(伤寒面容),听力减退。 5.触诊见肝脾肿大,质软,伴肝有压痛。 6. 右胸前皮肤可见数个玫瑰疹,压之褪色(常见于胸,腹,背部和四肢皮肤出现淡红色小斑丘疹,见于病程7~13天,数目少,分批出现) 二、血常规: WBC:3000/mm3,中性占56%, 淋巴占38%,单核占6%, 未见嗜酸性粒细胞, EC值计“0” 三、肥达反应:第一次肥达反应; 第二次肥达反应。 四、伤寒典型的临床特征:为持续发热(40~41℃为时1~2周以上),相对缓脉,全身中毒症状并出现特殊中毒面容(伤寒面容),玫瑰疹,肝脾肿大,周围血象白细胞总数低下,嗜酸性粒细胞消失等。肠出血和肠穿孔是其主要并发症。 五、诊断:伤寒可依据流行病学资料、临床经验及免疫学检查结果作出临床诊断,但确诊伤寒则以检出致病菌为依据。

病例分析题 病例 1: 患者男性, 60岁,于2004年 5月 12日入院。患者于 20年前开使出现受凉感冒后咳嗽、咳痰,服药后症状减轻,以后每到冬季易发作, 10 年前出现气喘,劳动力日渐下降, 5 年前出现下肢浮肿,服利尿剂后水肿可减轻, 1 周前受凉后上述症状加重,气喘不能平卧,为进一步治疗门诊以慢支急发收入院。 1.精确概括主诉(不超过 20 个字)。 2.咳嗽的性质是什么他描述的完整吗应该补充哪些 3.对患者的气喘你应该如何理解 4.他的浮肿应该属于哪种类型 5.他是否存在心源性呼吸困难你如何从问诊中进一步深入了解 . 病例 2: 患者男性, 28岁,于1992年 7月 5日急诊入院。患者于 7月4日感上腹不适,烧灼感,以后出现恶心,吐出暗红色血液约1500ml,出现头晕、出汗、乏力。病前曾有饮酒史。 1.概括主诉 2.现病史中还有哪些不足 3.你判断患者的主要问题是什么(说明系统、大概部位) 4.患者为什么出现头晕、出汗,可能还会出现什么 5.既往史中应注意到什么 病例 3 患者XXX,男性,36岁,未婚,干部,湖南长沙人。因食欲下降、乏力5天,皮肤 巩膜黄染 1 天入院。患者 5 天前因受凉而出现食欲下降,全身乏力。感畏寒,无发热、腹痛等不适。今日发现皮肤巩膜黄染,小便呈浓茶样,腹泻 3 次,稀水样便而就诊,既往有乙肝 标志物 HBsAg(+) , HBeAg(+) , HBcAg(+) , 否认”肺结核、痢疾、伤寒”等病史。 入院查体:生命体征平稳,皮肤巩膜中度黄染,未见蜘蛛痣及肝掌,腹平软,肝脾未触及,移动性浊音阴性,双下肢无水肿。 入院化验: WBCX 109/L, N 0.75 L TB L CB L 问: 1、该患者最可能是那种类型黄疸 2、为确定诊断,你认为还需要作什么化验与检查可能会有什么结果 病例 4 患者,女性, 45岁。于 2007年 4月24日入院。患者于 2007年3月24日开始出现右侧肢体麻木无力,伴上腹痛。 2007年4月20日出现左上腹疼痛加剧,并呕吐大量咖啡样物伴柏油样便,

34.温病学发展过程中,在晋唐以前称为什么阶段?有何特点? 晋唐以前的温病学阶段为萌芽阶段。这一阶段对温病虽有一定的认识,即在《内经》《伤寒论》等书中已有对温病的病名、病因、证候及治疗等方面的初步记载。但理论上尚较简朴,而且概念上温病与伤寒未有明确划分,把温病隶属于伤寒的范围。 35.请列举民国时期对温病学发展作出较大贡献的三名医家的姓名及其著作?张锡纯《医学衷中参西录》吴锡璜《中西温热串解》丁甘仁《喉痧证治概要》36.吴鞠通在温病学方面的主要学术成就是什么?①创立了温病的三焦辨证;②制定了三焦分证治疗大法;③对温病的发生、发展、传变规律进行归纳,组创了许多温病方药。 37.什么是温病学? 温病学的定义:温病学是中医临床基础学科的重要课程,其研究温病发生发展规律及其诊治和预防方法,既对指导温病的诊治有很强的临床实践性,而其卫气营血和三焦辨证体系又是中医临床各科基础之一。 38.刘河间在温病学发展史上的主要贡献是什么? 提出“六气皆从火化”“六经传受,由浅至深,皆是热证”的观点;认为热病初期,不可单用辛温解表;组创新方,主张治疗温热证应以寒凉药为主,创制了双解散等方。 39.何谓“伏寒化温”?指感受寒邪藏于肌肤,至春变为温病,至夏变为暑病。 40.温病学发展过程中,在宋金元时期有关温病的主要学术成就是什么?举出该时期两名主要医家对温病的贡献。 .①这一时期为温病学的成长时期。在理论上,划清了伤寒与温病的界限,为温病学术体系的形成奠定了理论基础。②在治疗上,有了根本性的突破,主张灵活运用经方,强调治疗温热证应以寒凉药为主。其中:刘河间提出“六气皆从火化”“六经传受,由浅至深皆是热证,非有阴寒证”的理论,认为热病初期,不可单用辛温解表,并创制了双解散等方剂。王安道认为“温病不得混称伤寒”,提出温病发热是沸热自内达外,治疗应以清里热为主。 36.何谓广义伤寒?广义伤寒指一切外感热病的总称,包括属于狭义伤寒和温病。 37.试述温病的概念。温病是由温邪引起的,以发热为主症,具有热象偏盛,易于化燥伤阴等特点的一类急性外感热病。它与其他疾病不同,它是属温热性质的,而且它不是指某一具体的疾病,而是指外感疾病中的一大类。 38.温病的主要特点是什么?①有特异的致病因素。------由外界温邪引起。②有一定的传染性,流行性,季节性,地域性。③病程发展有阶段性。大多循卫气营血规律传变发展。④临床表现具有特殊性:起病急,传变快,发热为主症,易出现险恶证候,易耗伤阴津。 39.温病与温疫有何区别? 温病是由温邪引起的一大类外感热病。它包括了多种急性传染性疾病和多种感染性疾病。故温病的范围较广。温疫是温病其中之一类,属于温病中具有强烈传染性,并引起流行的一类疾病。二者在概念上有大小之别,但二者又不能截然分开。古人云:“一人受之谓之温,一方受之谓之疫”二者有传染强弱,有无引起流行的

《伤寒论》阳明病证方药服用法 《伤寒论》辨证思想渗透于方药服用中,笔者就《伤寒论》在阳明病证方药服用中的运用做一浅述。 1阳明病证方药服用 111药物煎煮:为了充分发挥药效,保证用药安全,仲景十分重视在煎煮前对药物进行必要的处理。如阳明病证方药中用到的石膏打碎先煎,意在加强清解阳明气分弥漫之热;大黄去皮、清酒洗,意在加强其苦寒泄热、走而不守之功。煎 煮用水考究,有泔澜水、麻沸汤、潦水、清酒、清浆水之分。麻黄连翘赤小豆汤 中述“以潦水一斗”。潦水,即地面积存的雨水,取其味薄而不助湿之意。药物 煎煮讲求顺序,如调胃承气汤大黄、甘草先煎,后下芒硝,共奏缓下热结之功;大承气汤先煎厚朴、枳实,后下大黄,可充分发挥导腑通便、清解燥热之功。 112服药:《伤寒论》中服药次数有顿服、二次服、三次服、六次服以及少 少温服等。白虎汤要求日服三次,意在及时滋养胃家气液。调胃承气汤见两种服法,对阳明燥实内结之证宜“温顿服之”,即煎药后一次服完,使药力集中,以获速效,达到泻热和胃、润燥软坚之目的;而本虚标实之证则宜“少少温服之”,即少量频服,以和胃气,与温顿服之形成鲜明对照。 113药后调理:阳明病证药后观察有无矢气,腑气通否是关键。服药后,腹中若转矢气,为肠中燥屎移动,此时可再进汤药加强。若腹中未转矢气,尚无燥屎内阻,则要中止服药,以免泻下伤津。要及时观察大便排出情况及腹胀满、坚硬等 症状有否缓解或消除。对热结旁流之证,应速用小承气汤攻下结实,亦可配合灌肠取速效。身体虚弱之人,应先准备米汤、面汤等,以防亡阴亡阳危象出现。此外,还要通过观察发汗、脉象情况,判断疾病转归。药后脉象转平和,表示病邪已去,正气渐复,疾病向愈。 2体会 《伤寒论》为阳明病证方药服用提供了科学理论依据,其蕴含的辨证思想不仅有助于提高中医中药的临床疗效,更有助于医护人员开展因时、因地、因人制宜的中医特色治疗与护理。

三、病案分析。(1-6题是老师所说重点) ※1、邓某,男,47岁,农民。素体壮实,时值夏日酷热,晚间当门而睡,迎风纳凉,午夜梦醒,渐觉凉爽,夜深觉寒而冷醒,入室裹毯再睡,次日寒热大作,热多寒少,头痛如劈,身痛如被杖,壮热无汗,烦躁不安,目赤口干,气急而喘,脉洪大而见浮紧,舌苔薄白,根部微黄。 * (要求:写出《伤寒论》病名或方证名、病理、治法、选方、用药及药量。) ※2、李某,女,63岁。反复发作眩晕,伴恶心,呕吐白色痰涎,纳差,不能起床,恶寒,肢冷,心烦,口不渴,大便溏小便少,舌淡,苔白腻,脉沉紧。 (要求:写出《伤寒论》病名或方证名、病理、治法、选方、用药及药量。) ※3 、男,67岁,素有慢性支气管炎,每逢受凉即发。因3天前淋雨后恶寒发热,咳嗽,咯痰,心悸,胸闷,张口呼吸。某医用小青龙汤后,汗大出,现热已退,头昏眩不能站立,四肢清冷,心悸胸闷,静卧则稍舒,动则眩晕加剧,小便不利,大便平。舌质淡,苔白润,脉沉紧。 (清写出理、法、方、药) ※4、张某,男,65岁。患咳喘十余年, 每年冬发夏愈。今年起频发无度,现值盛夏,尚穿棉袄,夜盖棉被,凛凛恶寒,背部尤甚,咳吐稀痰,盈杯盈碗,气喘不能平卧,伴胸脘满闷,不思饮食,视物昏蒙,舌苔白腻,脉弦紧。 * (要求:写出《伤寒论》病名或方证名、病理、治法、选方、用药及药量。) ※5、张某,男,19岁。初起发热恶寒,汗出,口微渴。就诊时高热达39°C,汗出,咳嗽气粗而喘,痰黄而粘,夹有少量血丝,胸闷且痛,喉中痰鸣,口渴,烦躁,舌苔黄略干,脉浮数。 * (要求:写出《伤寒论》病名或方证名、病理、治法、选方、用药及药量。) ※6、患者陈某,男,48岁。昨日起病,恶寒发热,头痛,微汗出,胸闷欲呕,舌苔薄白,脉微浮,重按无力。 (要求写出理、法、方、药) 7、仲某,女,4岁。因饮食失调而腹泻月余,大便挟有未消化物,服中西药并输液无效,患儿面色隐隐泛红,发热体温38.5℃,精神疲乏,睡卧露睛,身体消瘦,皮肤干燥,弹性较差,口渴不多饮,四肢厥冷,舌淡红苔白,脉沉微。 * (要求:写出《伤寒论》病名或方证名、病理、治法、选方、用药及药量。) 8、陈某,男,12岁。母代诉:患儿浮肿 十余天,先由头面开始,继而一身尽肿,小便量少,色黄,大便稀、少,食欲不振,身有微热,脉濡,舌苔白,体温38.4℃。尿检:蛋白++,管型+,红血球+++,脓细胞+。诊断为急性肾炎。 (要求:写出《伤寒论》病名或方证名、病理、治法、选方、用药及药量。) 9、王某,女,36岁,农民。因出工时渴甚,遂在河里饮水,回家后肠鸣腹痛腹泻,经中西医药治疗,腹泻如故,腹中肠鸣更甚,所下为黄色稀水,奔迫下注,心下痞满不舒,泛恶欲

名称:伤寒论条文398条 作者:张仲景 朝代:东汉 辨太阳病脉证并治上 1.太阳之为病,脉浮、头项强痛而恶寒。 2.太阳病,发热、汗出、恶风、脉缓者,名为中风。 3.太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧者,名为伤寒。4.伤寒一日,太阳受之。脉若静者,为不传;颇欲吐,若躁烦,脉数急者,为传也。5.伤寒二三日,阳明、少阳证不见者,为不传也。 6.太阳病,发热而渴,不恶寒者,为温病。若发汗已,身灼热者,名风温。风温为病,脉阴阳俱浮、自汗出、身重、多眠睡、鼻息必鼾、语言难出;若被下者,小便不利、直视失溲;若被火者,微发黄色,剧则如惊痫,时螈;若火熏之,一逆尚引日,再逆促命期。 7.病有发热恶寒者;发于阳也;无热恶寒者,发于阴也。发于阳,七日愈;发于阴,六日愈。以阳数七、阴数六故也。 8.太阳病,头痛至七日以上自愈者,以行其经尽故也。若欲作再经者,针足阳明,使经不传则愈。 9.太阳病欲解时,从巳至未上。 10.风家,表解而不了了者,十二日愈。 11.病人身大热,反欲得衣者,热在皮肤,寒在骨髓也;身大寒,反不欲近衣者,寒在皮肤,热在骨髓也。 12.太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出。啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。 桂枝汤方 桂枝三两(去皮) 芍药三两甘草二两(炙) 生姜三两(切) 大枣十二枚(擘) 上五味,咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力,温覆令一时许,遍身微似有汗者益佳;不可令如水流离,病必不除。若一服汗出病瘥,停后服,不必尽剂;若不汗,更服,根据前法;又不汗,后服小促其间,半日许令三服尽。若病重者,一日一夜服,周时观之,服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出,乃服至二、三剂。禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。 13.太阳病,头痛、发热、汗出、恶风,桂枝汤主之。 14.太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。 桂枝家葛根汤方 葛根四两麻黄三两(去节) 芍药二两生姜三两(切) 甘草二两(炙) 大枣十二枚(擘) 桂枝二两(去皮) 上七味,以水一斗,先煮麻黄、葛根,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升。覆取微似汗,不须啜粥,余如桂枝法将息及禁忌。 15.太阳病,下之后,其气上冲者,可与桂枝汤,方用前法;若不上冲者,不得与之。16.太阳病三日,已发汗,若吐、若下、若温针,仍不解者,此为坏病,桂枝不中与之也。观其脉证,知犯何逆,随证治之。桂枝本为解肌,若其人脉浮紧、发热、汗不出者,不可与之也。常须识此,勿令误也。 17.若酒客病,不可与桂枝汤,得之则呕,以酒客不喜甘故也。

1、伤寒与温病的证治异同张玉柱2008711087 相同:温病与伤寒均属外感热性病。 异同:温病与伤寒虽同为外感病,但因其○1病因有温热邪气与风寒邪气之分,伤寒六经○2辨证是以经络脏腑定位和八纲定性为基础,外邪由表入里,由经络入脏腑,由三阳入三阴,反映了外邪传变层次与治疗规律。温病的卫、气、营、血辨证,三焦○2辨证,同样是阐发外感病邪由表及里,由上焦、中焦至下焦的浅深层次和治疗规律。伏气温病则由里达外,由血→营→气→卫,与外感温病正好相反。二者对人体营卫气血损伤的○3机制有别,温热病邪为患,表证期短,传变迅速,易于化燥伤阴;风寒之邪留恋肌表,传变较慢、易于伤阳。因而其○4治法也就大有差异,瘟病主要以辛凉解表、透散热邪;伤寒的话主要以辛温解表、驱散风寒。 2、请将所学外感类方证按病邪、病位、主症,病机、治法、方药整理成表,并结合自己或者身边人曾患的外感病试做一例具体分析 (包括病邪、病位、主症、病机、治法和方药)。 汤症名病位病邪主证病机治法 桂枝汤证肺卫风寒发热、汗出恶风、头痛脉浮缓风寒袭表,卫阳浮越,营 阴外泄 解肌祛风,调和营卫 麻黄汤证肺卫风寒恶寒、发热、周身疼痛,无汗而喘风寒外束,卫阳被郁,营 阴凝滞,肺气失宣 发汗解表,宣肺平喘 小柴胡汤少阳经热邪不盛 侵犯肝胆往来寒热,胸胁苦满,心烦喜呕,默默 不欲饮食,口苦、咽干、目眩、脉弦 邪犯少阳,胆火内郁,枢 机不利 和解少阳,调达枢机 大青龙汤证太阳阳明 经 风寒外束 郁而化热 入里 恶寒、发热、身痛、无汗、烦躁、脉浮 紧 风寒外束、兼阳郁内热外散风寒,内清郁热

小青龙汤肺卫风寒外束 饮内停恶寒、发热、咳嗽、气喘、脉浮紧,或 兼见其他水饮内停的症状 风寒束表,水饮内停辛温解表,温化水饮 银翘散证肺卫风温初起发热,微恶风寒,头痛,无汗或少汗, 咳嗽,口微渴,咽红或痛,舌边尖红, 脉浮数邪犯于表,卫气被郁,开 合失司 宣透泄卫透邪外达 三仁汤证卫气同病湿温初起恶寒少汗,身热不扬,午后热甚,头重 如裹,身重肢倦苔白腻,脉濡缓 湿遏气分,脾湿不运芳香宣化,双解表里之湿 藿香正气散证表里同病风寒湿滞恶寒发热,头痛,胸膈满闷,脘腹疼痛, 恶心呕吐,肠鸣泄泻,口淡,舌苔白腻 外感风寒,湿滞内伤外散风寒,内化寒湿 桑杏汤证肺卫温燥发热,微恶风寒,头痛,少汗,咳嗽, 少痰,咽干,鼻燥,口渴,苔薄白舌干 脉数 温燥初起,邪袭肺卫辛凉甘润,清热润燥 例: 我个人的一个例子吧:年前感冒,咳嗽,低烧、鼻塞、流涕、头痛等感冒的一般症状外,还有发热重、痰液粘稠呈黄色、口干欲饮、少汗等特点。舌像、脉象忘记了。 病邪:风寒湿邪、戾气病位:肺卫主症:咳嗽,身热,微恶风寒,汗畅不利,头胀痛,黄痰……病机:外感疫毒、风寒湿邪,皮毛闭塞,邪郁于肺,肺气失宣。治法:辛温解表、化湿 方药:人参败毒散加味桂枝厚朴半夏

绪论 一.选择题 (一)A1型题 1.《伤寒杂病论》成书的年代是: A.春秋时代B.西汉末年C.战国时代D.晋代E.东汉末年 2.《伤寒杂病论》的作者是: A.王叔和 B.成无己 C.张机 D.林亿 E.华佗 3.首次全文注解《伤寒论》的是: A.孙思邈 B.王叔和 C.成无己 D.林亿 E.柯韵伯 4.《伤寒论》中并病是指: A.两经证候归并为一经 B.一经证候未罢,又出现另一经的证候 C. 两经或三经的证候同时出现 D.阳经与阴经的证候同时出现 E.一经病证为主但兼有其他证候 5.《伤寒论》中合病是指: A.两经证候归并为一经 B.一经证候未罢,又出现另一经的证候 C.两经或三经的证候同时出现 D.阳经与阴经的证候相继出现 E.一经病证为主但兼有其他证候 6.下列哪一种是对《伤寒论》中广义伤寒概念的正确论述: A.以发热为主要症状的疾病 B.一切外感热病的总称 C.感受寒邪,感而即发的疾病 E.由伤寒杆菌引起的疾病 D.以恶寒、发热、头痛、无汗为主要临床表现的证候 7.太阳病传为少阴病的传变方式为: A.循经传 B.表里传 C.直中 D.并病 E.合病 8.外感初起太阳与少阴同时发病最恰当的表述为: A.直中 B.并病 C.表里传 D.两感 E.越经传 9.除重复与佚方外,《伤寒论》共载有方剂: A.113首 B.112首 C.111首D.397首 E.245首 10.关于《伤寒论》一书主要内容的论述下面哪项是正确的: A.全面地阐述了寒邪所致疾病的证治 B.较为全面地阐述了外感热病及部分杂病的证治 C.全面地阐述了外感疾病和杂病的证治 D.全面论述了外感风寒,兼述外感温热,未论及杂病 E.全面地阐述了外感风寒,未论及外感温热和杂病 (二)X型题 1.“伤寒学”的研究内容包括: A.《伤寒论》的版本及流传情况 B.中医经典著作《伤寒论》C.《内经》的成书年代 D.历代医家研究与发展《伤寒论》的学术成就 E.《伤寒论》的学术发展史 2.构成“伤寒学”的要素包括: A.其他学科不能替代的研究领域与研究内容 B.长期的学术发展史与不同的学术流派 C.大量的研究文献与一定数量与水平的研究队伍 D.资金与硬件条件的支持 E.在中医学的学术领域中具有重要的学术地位 3.《伤寒论》的学术渊源包括: A.《内经》 B.《难经》 C.《神农本草经》 D.《汤液经》 E.《甲乙经》 4.《伤寒论》的学术成就有以下哪几个方面: A.总结了前人的成就,形成了我国第一部理法方药具备的医学典籍 B.继承了前人在针灸方面的研究成果,极大地推动了针灸学术的发展

34.温病学发展过程中,在晋唐以前称为什么阶段有何特点 晋唐以前的温病学阶段为萌芽阶段。这一阶段对温病虽有一定的认识,即在《内经》《伤寒论》等书中已有对温病的病名、病因、证候及治疗等方面的初步记载。但理论上尚较简朴,而且概念上温病与伤寒未有明确划分,把温病隶属于伤寒的范围。 35.请列举民国时期对温病学发展作出较大贡献的三名医家的姓名及其著作张锡纯《医学衷中参西录》吴锡璜《中西温热串解》丁甘仁《喉痧证治概要》 36.吴鞠通在温病学方面的主要学术成就是什么①创立了温病的三焦辨证;②制定了三焦分证治疗大法;③对温病的发生、发展、传变规律进行归纳,组创了许多温病方药。 37.什么是温病学 温病学的定义:温病学是中医临床基础学科的重要课程,其研究温病发生发展规律及其诊治和预防方法,既对指导温病的诊治有很强的临床实践性,而其卫气营血和三焦辨证体系又是中医临床各科基础之一。 38.刘河间在温病学发展史上的主要贡献是什么 提出“六气皆从火化”“六经传受,由浅至深,皆是热证”的观点;认为热病初期,不可单用辛温解表;组创新方,主张治疗温热证应以寒凉药为主,创制了双解散等方。 39.何谓“伏寒化温”指感受寒邪藏于肌肤,至春变为温病,至夏变为暑病。 40.温病学发展过程中,在宋金元时期有关温病的主要学术成就是什么举出该时期两名主要医家对温病的贡献。 .①这一时期为温病学的成长时期。在理论上,划清了伤寒与温病的界限,为温病学术体系的形成奠定了理论基础。②在治疗上,有了根本性的突破,主张灵活运用经方,强调治疗温热证应以寒凉药为主。其中:刘河间提出“六气皆从火化”“六经传受,由浅至深皆是热证,非有阴寒证”的理论,认为热病初期,不可单用辛温解表,并创制了双解散等方剂。王安道认为“温病不得混称伤寒”,提出温病发热是沸热自内达外,治疗应以清里热为主。

医学寄生虫病例分析(典型) (一) 男性患者,34岁,公司员工。2周前结束东南亚等国旅行,归国后即出现腹痛、腹泻,随着时间推移病情加剧;继而出现恶心、呕吐、胀气、粘液血便和里急后重等症状人院。 体格检查:体温38. 5℃,肝脾正常,心肺正常。 血液检查:血细胞比容0.45,红细胞4. 5×1012 /L,白细胞7.1×109/L。 粪便检查:粘液血便,有腥臭味;生理盐水涂片可见变形运动的虫体,在其食物泡见红细胞。 请问: 1.最可能感染的病原体为(单选题)A.经口感染 B.病毒 C.结肠阿米巴 D.溶组织阿米巴 E.棘阿米巴 2.该患者感染原虫的感染阶段是(单选题) A.滋养体 B.单核包囊 C.双核包囊 D.四核包囊 E.组织滋养体 3.患者感染途径是什么(单选题) A.细菌 B.经皮肤感染 C.经媒介节肢动物感染 D.经吸入感染 E.经直接接触感染 4.怎样预防该病的感染(单选题) A.注意饮水卫生

B.注意饮食卫生 C.加强粪便管理和水源管理 D.防止蝇和嶂螂污染食物 E.以上全对 5.治疗的首选药物是什么(单选题) A.阿苯达唑C.甲硝唑 B.甲苯达唑D.吡喹酮 E.青篙素 (二) 患者,女,18岁,市某农场挤奶工人。 主诉腹痛、腹泻1周。病人自幼喜饮生水和生奶。近半年来出现腹痛、腹泻、水样便、量大、恶臭味、无脓血,并伴有发烧、头痛,经服抗生素后缓解,近来又出现症状。 病原学检查发现粪便中有梨形虫体,背面隆起,腹面扁平,借助鞭毛运动活泼。 问题: 1.根据上述病史应诊断哪种寄生虫病(单选题) A.阿米巴痢疾 B.蓝氏贾第虫病 C.人毛滴虫病 D.脆弱双核阿米巴病 E.口腔毛滴虫病 2.该病人病原学检查可选用(单选题) A.取急性期粪便涂片查滋养体 B.乙状结肠镜活检 C.取粪便作毛蝴孵育法 D.取粪便作钩蝴孵育法 E.饱和盐水浮聚法查包囊 3.除了发现病原体之外,哪些病史有助于诊断?(多选题) A.发热、腹泻、腹痛E.硫酸镁 B.水样便,恶臭味、无脓血