19世纪末20世纪初中国形势的特点.ppt

- 格式:ppt

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:22

19世纪末20世纪初期的中国社会转型1. 19世纪末20世纪初的中西方历史是一个波澜壮阔风云变幻的时代,也值得关注。

清末民初是一个急剧变化的时代,也是近代中国重要的转型期。

这一时期的社会转型具有三个特征:一是社会的沉沦与进步共生。

工业文明从内外两个层面冲击传统中国。

中国社会也在半殖民地半封建化的沉沦的同时,因为中国近代化的全面展开得到升华。

这一时期,中国在经济、政治、思想文化和社会生活等方面都有迅速发展。

这也为中国社会从旧民主主义革命向新民主主义革命的转变奠定了基础。

同时也为马克思主义中国化做了必要的准备。

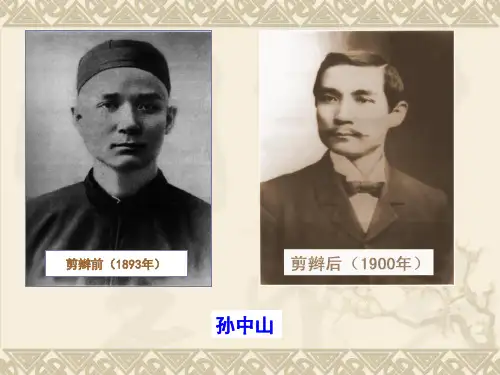

二是传统与现代的生活方式并存。

中国近代化进程大大加快的同时,封建专制制度虽然被推翻,民国建立、约法颁布,但是仍然出现帝制复辟的逆流,整个中国仍然处在北洋军阀统治下的半殖民地半封建社会;民族资本主义一再出现迅速发展的势头,但仍受帝国主义和封建主义的双重压迫;民主科学日益被中国社会各阶层接受,但专制独裁、愚昧落后的儒家思想为代表的封建文化仍然占统治地位;社会生活呈现中西合辟、土样并存的局面。

三是多重统治区域的分立导致中国社会在转型过程中呈现出多形式、多线条的发展姿态。

2.依据:从现实热点看,今年(2011年)是辛亥革命100周年,同时也是民国建立、清帝退位和临时约法颁布100周年。

国共两党都高度评价辛亥革命。

从当今社会看,中国改革开放进入关键时期,很多问题需要突破与变革。

百年前清朝与民国政府的治乱得失,对现实中国很多启示。

从命题人角度看,丁贤勇教授对江南区域史、民国浙江史、近代交通史颇有研究。

李学功教授对孙中山思想、南浔为代表的晚清民国江南市镇变迁和辛亥革命时期的湖州有研究。

陶水木教授对浙江商帮与近代金融、辛亥革命、康有为对外开放思想、自治运动、浙江地方史等有研究。

从教材角度看,涉及必修一辛亥革命、民国建立、清帝退位和临时约法颁布,必修二19世纪末20世纪初和1912-1919年中国民族资本主义发展的两大时期以及相应的社会生活变迁,必修三维新思想和民主革命思想-三民主义和选修四人物孙中山的革命理论与实践。

戊戌变法背景:1.社会危机严重①民族危机(直接原因):甲午战争后列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加深。

②统治危机:财政危机激化政治危机。

2.社会基础:19世纪末,中国民族资本主义有了初步发展,民族资产阶级开始登上历史舞台(包括经济基础与阶级基础)。

3.思想基础:19世纪60年代早期维新思想产生及90年代康梁维新思想的进一步传播和维新派同顽固势力的论战。

4.组织基础:强学会、保国会等资产阶级政治团体的形成。

变法过程:第一阶段——康、梁等维新思想的传播(19世纪末)(康有为、梁启超、谭嗣同、严复)第二阶段——维新派宣传维新思想的活动(1895年公车上书——揭开序幕;论战、创办报纸、设立学会、学堂、施纲。

)第三阶段——百日维新(1898)(高潮)戊戌变法的内容:(政治、经济、文化教育、军事)政治方面:允许官民上书言事。

经济方面:奖励农工商业的发展;兴办商会、农会等民间团体;改革财政,编制预算决算。

文化教育方面:设立中小学堂,京师大学堂;准许设报馆,奖励科学著作和发明。

军事方面:精练陆军,扩建海军。

戊戌变法的意义:①戊戌变法是一次爱国救亡的政治运动,资产阶级维新派为挽救民族危机、发展资本主义奔走呼号,提出变法的首要目的是救亡图存,具有爱国性。

②是一场资产阶级性质的改良运动。

资产阶级维新派要求实行有利于发展资本主义的政策,实行君主立宪制,在当时符合中国历史发展的趋势,具有进步性。

③戊戌变法是近代中国的第一次思想解放潮流,促进了中国人民的觉醒,具有启蒙性。

结果:失败。

戊戌变法失败的原因:根本原因:中国民族资本主义经济发展的不充分,资产阶级力量过于弱小。

①客观上:反动势力强大。

变法损害了以慈禧太后为首的封建顽固派的利益,遭到他们的强烈反对。

②主观上:A.维新派缺乏坚强领导核心; B.脱离群众,依靠的皇帝没有实权;C.缺乏政治策略,急于求成;D.对帝国主义抱有幻想。

教训:戊戌变法的失败证明,资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国行不通。

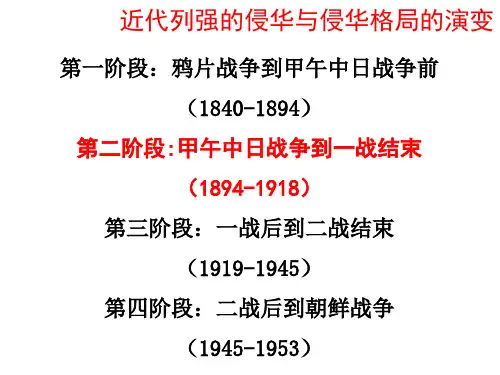

辛亥革命19世纪末20世纪初,帝国主义加紧对中国的侵略,中国的民族危机日益严重,“新政”的破产进一步暴露了清政府腐朽的本质。

这一时期中国的民族资本主义得到了迅速发展,资产阶级强烈要求摆脱帝国主义的侵略和封建主义的压迫。

人民的反帝反封建斗争风起云涌。

资产阶级革命党人为挽救民族危机,发展资本主义,掀起了一场反帝反封建的资产阶级民主革命,史称“辛亥革命”。

辛亥革命推翻了两千多年的封建帝制,采取一系列革命措施,促进了资本主义经济的发展,成立了具有资产阶级共和国性质的南京临时政府,颁布了资产阶级共和国性质的《临时约法》,使民主共和的观念深入人心。

洪宪帝制袁世凯在镇压二次革命后,加紧复辟帝制。

为取得帝国主义的支持,他大肆出卖国家主权,接受“二十一条”。

帝国主义为扩大侵略利益,也积极支持袁世凯。

1916年,袁世凯做上“中华帝国”的皇帝,改元“洪宪”。

袁世凯称帝不得人心,遭到举国上下的一致反对。

革命党人掀起了护国运动,袁世凯调兵镇压无效,被迫于1916年3月22日宣布取消帝制。

6月6日,袁世凯忧郁而死。

新文化运动辛亥革命失败后,帝国主义通过扶植北洋军阀,加深对中国的侵略,中国半殖民地半封建社会继续深化。

一战期间,中国资本主义有了进一步发展,资产阶级强烈要求在中国实行民主政治,以更好地发展资本主义。

西方启蒙思想在中国进一步传播,辛亥革命又使民主共和的观念深入人心,但袁世凯又在文化领域推行尊孔复古逆流。

以陈独秀等人为代表,深受西方自由、平等、博爱思想影响的进步知识分子,1915年在上海创办《新青年》,提出了民主和科学的口号,开始了一场思想文化领域的反封建斗争——新文化运动。

它动摇了封建思想的统治地位,人们的思想得到了空前的解放,推动了中国自然科学的发展,对五四运动的爆发起了宣传动员作用。

后期传播的社会主义思想,为中国先进的知识分子所接受,作为拯救国家、改造社会的思想武器。

1920~1929年中国共产党的诞生十月革命以后,马克思主义在世界范围内得到了进一步的传播;一战期间,中国民族工业出现了短暂春天,工人阶级队伍壮大;五四运动中,中国工人阶级登上了政治舞台,工人运动有了较大的发展,马克思主义在中国得到了广泛传播;共产国际对中国给予大力的帮助;1920年秋开始,共产主义小组在中国各地纷纷建立,这一切都为中国共产党的成立准备了条件。

中国近现代史各阶段特征中国近现代史各阶段特征1、19世纪后半期:①政治:封建制度日益衰落,半殖民地半封建社会日益形成。

②经济:自然经济日益解体,民族资本主义产生并得到初步发展;近代工业体系慢慢形成,但不完整。

③思想:开始向西方学习,民主思想逐步产生,人民反侵略反封建的意识不断增强。

④文化:新式学校逐步建立,民主科学不断得到弘扬。

⑤外交:闭关锁国的局面逐渐被打破,中国被迫日益对外开放。

⑥军事:火枪利炮逐步武装军队,新式的海军、陆军诞生。

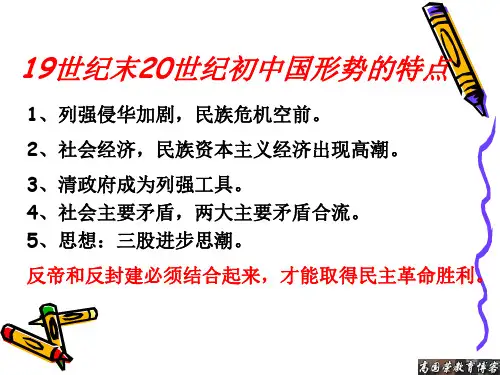

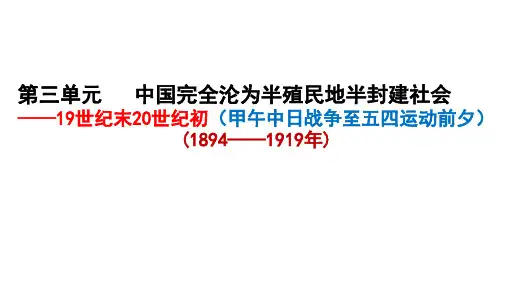

2、19世纪末—20世纪初①中国社会完全沦为半殖民地半封建社会。

②清王朝不断衰落,并走向覆亡。

③主要的资本主义国家相继过渡到了帝国主义阶段,对华的侵略进入了一个新阶段,开始强烈要求资本输出和瓜分世界。

④中华民族出现了第一次严重的民族危机,救亡图存的斗争不断。

如戊戌变法、义和团运动和辛亥革命。

⑤民族资本主义得到初步发展,民族资产阶级开始登上中国的政治舞台。

⑥民主思想进一步得到发展,掀起了两次思想解放的潮流。

3、北洋军阀统治时期①政治上,军阀政府专制独裁;革命党人为维护民主共和制度进行斗争;无产阶级开始登上中国的政治舞台,并成立了中国共产党;国共合作开始反帝反封建的斗争。

②经济上,一战前后民族资本主义有了进一步的发展;一战之后,民族资本主义开始走向萧条。

南京国民政府成立以后,官僚资本主义产生。

③军事上,前期革命党人领导反袁斗争;袁世凯死后,出现军阀割据的局面;国共合作期间进行反对北洋军阀的东征和北伐。

④思想上,一方面袁世凯大搞尊孔复古运动,另一方面,新文化运动兴起大力弘扬民主科学。

⑤外交上,袁世凯等对外卖国;国共合作期间国民政府坚决反帝。

4、十年对峙时期①政治上,国民党右派背叛革命反共反人民;日本开始局部的侵华战争;中国共产党一方面反蒋,另一方面抗日。

②军事上,国民党对中共红军进行数次反革命围剿并迫使红军长征;日本以九一八为开端,逐步侵略我国的东北华北地区。

③思想上,一二九运动促进了民族的新觉醒,停止内战一致抗日成为全国人民的共同要求。