半实物仿真技术的发展现状

刘延斌 金光

(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春130022)

摘要 随着国防科技事业不断发展,半实物仿真技术因其具有的诸多优点愈来愈成为科学研究必不可少的手段。本文介绍了半实物仿真技术的现状及关键技术,并对半实物仿真的未来加以分析,最后指出智能、高效、可靠是其发展的方向。

关键词 半实物仿真;仿真技术;系统仿真

1 引 言

仿真技术综合了当代科学技术中多种现代化尖端手段,极大地扩展了人类的视野、时限和能力,在科学技术领域起到了极其重要的作用。近10年来,我国仿真技术得到迅速发展。从应用的广泛程度看,已经从早期的航空、航天、火力发电和核动力发电部门扩展到今天的军事、电子、通信、交通、舰船、冶金、建筑、气象、地质、机械制造、轻工、技术训练等多种行业和部门,其应用已渗透到系统生命周期的全过程。半实物仿真作为仿真技术的一个分支,涉及的领域极广,包括机电技术、液压技术、控制技术、接口技术等。从某种角度上讲,一个国家的半实物仿真技术的发展水平也代表其整体的科技实力。半实物仿真是工程领域内一种应用较为广泛的仿真技术,是计算机仿真回路中接入一些实物进行的试验,因而更接近实际情况。这种仿真试验将对象实体的动态特性通过建立数学模型、编程,在计算机上运行,这是在飞机与导弹控制和制导系统中必须进行的仿真试验。

2 半实物仿真技术

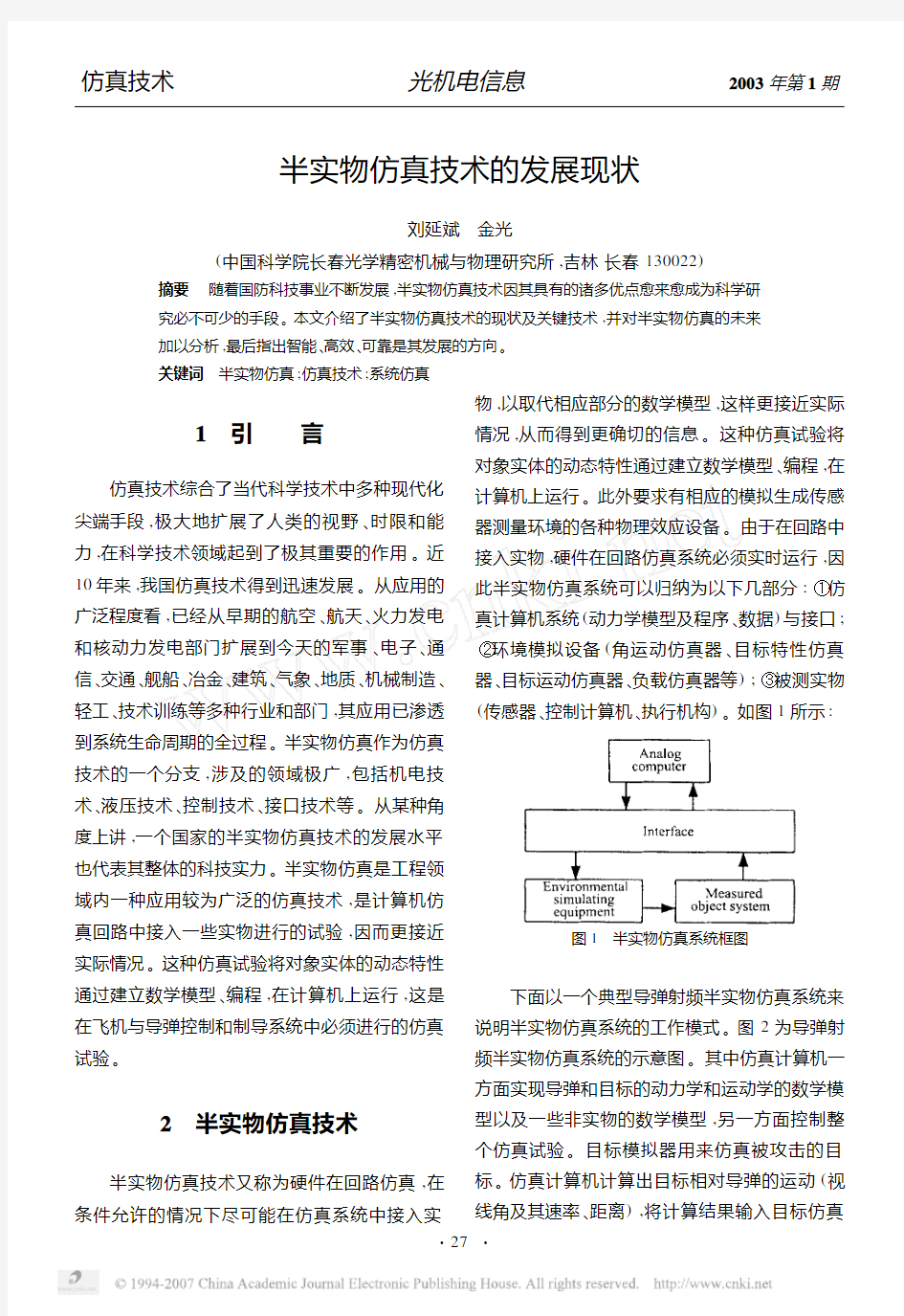

半实物仿真技术又称为硬件在回路仿真,在条件允许的情况下尽可能在仿真系统中接入实物,以取代相应部分的数学模型,这样更接近实际情况,从而得到更确切的信息。这种仿真试验将对象实体的动态特性通过建立数学模型、编程,在

计算机上运行。此外要求有相应的模拟生成传感器测量环境的各种物理效应设备。由于在回路中接入实物,硬件在回路仿真系统必须实时运行,因此半实物仿真系统可以归纳为以下几部分:①仿真计算机系统(动力学模型及程序、数据)与接口;

②环境模拟设备(角运动仿真器、目标特性仿真器、目标运动仿真器、负载仿真器等);③被测实物(传感器、控制计算机、执行机构)。如图1所示:

图1 半实物仿真系统框图

下面以一个典型导弹射频半实物仿真系统来说明半实物仿真系统的工作模式。图2为导弹射频半实物仿真系统的示意图。其中仿真计算机一方面实现导弹和目标的动力学和运动学的数学模型以及一些非实物的数学模型,另一方面控制整个仿真试验。目标模拟器用来仿真被攻击的目标。仿真计算机计算出目标相对导弹的运动(视线角及其速率、距离),将计算结果输入目标仿真

器,并以一定方式控制目标仿真器。仿真计算机通过解导弹的动力学方程,得出姿态角信号。将这些信号传输给角三轴转台的伺服控制系统,在空间实现导弹姿态的变化。安装在三轴转台上面的导弹真实部件(导弹的导引头和陀螺传感器)感受与实际飞行中相同的角运动,并输出相应信号给真实的弹载计算机。弹载计算机按制导、控制规律计算出控制信号,经补偿网络、

放大器等推动真实的控制面作动器。舵机输出轴的转角即相应舵面的偏转角,经电位计或同步器形成电信号,经变换反馈给仿真计算机,使整个回路闭合,形成半实物仿真系统

。

图2 导弹射频半实物仿真系统示意图

2.1 仿真计算机

仿真计算机是仿真系统的核心部分,它运行实体对象和仿真环境的数学模型和程序。仿真应用水平的提高是仿真技术发展的先导,仿真中对高性价比的计算机要求是仿真计算机发展的推动力,而微电子技术、计算机技术、软件技术的发展是仿真计算机发展的基础。由于仿真应用在广度和深度上的发展,仿真的计算问题现已覆盖了数值计算、事务处理和逻辑推理,某些复杂的仿真问题(如多武器平台体系对抗仿真)需要综合使用这些处理方法。仿真所用的计算机分布在一个相当

宽的型谱和频谱上,从混合计算机到全数字仿真计算机,从个人计算机、工作站到巨型计算机,从专用仿真机到通用计算机都可用在不同的仿真场合。而异构的多台计算机通过遵循统一的通信标准、规范、协议的高速网络互联构成具有互操作性的分布交互仿真环境,是实现巨大复杂系统仿真的理想系统。2.2 接口设备

仿真计算机输出的驱动信号经接口变换后驱动相应的环境模拟设备,接口设备同时将实物系统的控制输入信号馈入仿真计算机。2.3 目标特性仿真器

在进行导弹仿真时,有两种目标环境:一种是电磁效应,另一种是光学效应。射频目标仿真器用以提供辐射目标及背景的射频信号。而现在比较常用的仿真光学效应目标的仿真器有红外目标仿真器和激光目标仿真器。2.4 运动环境模拟器

运动环境模拟器包括目标运动仿真器和角运动仿真器(三轴转台),用以模拟被攻击目标相对导弹等的相对运动。而目标运动仿真器主要用于模拟相对运动中的主运动,角运动仿真器由伺服系统控制的框架系统组成。框架系统有三个框架

(分别为内、中、外框)。内框架通过外框、中框及

其自身的转动使其具有三个角运动的自由度。通

过这三个框架的合成运动,使内框架复现弹体在空间的角运动。仿真计算机可输出欧拉角、角速度和角加速度信号给三轴转台的伺服系统,使框架复现弹体的姿态角、角速度和角加速度。三轴转台的驱动元件有电动机和液压马达两大类,相应的驱动方式为电动驱动和液压驱动。电动驱动的优点是能源简单、结构简单、安全性高。液压驱动的优点是液压马达在与电动机相同体积和重量条件下具有更高的功率和较小的惯性。所以液压三轴转台有很好的动态特性。但不利因素是需要有液压源和管路,如果采用高压油源,则安全性

差。三轴转台的伺服系统因为要复现导弹的短周期运动,所以要求有较大的频带宽度。这是因为转台伺服系统的幅值畸变和相移会使整个仿真系统动态特性恶化,甚至丧失稳定。这对导弹系统的仿真尤为突出,因为有的导弹在飞行中绕纵轴旋转。如果转台框架不能精确复现导弹的旋转,将无法保证仿真的精度。

3 半实物仿真发展现状

仿真方法的应用最早可追溯到1773年,法国自然学家用仿真方法做物理实验估计π值。1876年美国统计学家第一次用仿真方法做随机数实验。1908年W.S.G osset用仿真方法证明了“t分布法”。20世纪40年代初美国开始了飞行模拟器的设计。1966年美国麻省理工学院的林肯实验室开始研制头盔式显示器。1983年美国的先进防御研究项目署开始开发实用的虚拟战场,设计出SIMN ET系统。1989年形成了约260个地面装甲仿真器及通迅网络、指挥所和数据处理设

,结点分布在美国和德国的11个城市。1989年北欧制定“欧几里德计划”,将仿真技术作为11项优先合作发展的项目之一。1992年美国提出22项国家关键技术,仿真技术列第16项;提出21项国防关键技术,仿真技术列第6项。20世纪90年代美国进行了“扩展的防空仿真系统”(EADSIM)计划,该系统用于攻防体系对抗研究的作战仿真系统。近年来美国更加重视仿真,将发展“合成仿真环境”作为国际科技发展的7个科技推动领域之一。因此可以说仿真技术是科学实验的有效手段,对科学技术的发展起到了巨大的推动作用。而半实物仿真技术自20世纪60年代问世直到目前美国研制航天飞机,始终盛行不衰。美国人非常重视这方面的研究和应用,把模拟和仿真技术看作是降低导弹防御和战术导弹武器系统生命周期费用的切实可行的手段,并且在制导武器系统的开发方面应用模拟和仿真技术已经有很长的历史,认为系统仿真是武器研制成功的关键。美国大多数主要的航天和国防承包商都有一个或多个半实物仿真试验室,这些实验室代表了当前世界先进水平。其先进性体现在:(1)有高速高精度的仿真机;(2)有先进完备的环境模拟设备。在国内,半实物仿真技术在导弹制导、火箭控制、卫星姿态控制等应用研究方面也达到了较高水平。20世纪80年代我国建设了一批高水平、大规模的半实物仿真系统,如射频制导导弹半实物仿真系统、红外制导导弹半实物仿真系统、歼击机工程飞行模拟器、歼击机半实物仿真系统、驱逐舰半实物仿真系统等。这些半实物仿真系统在武器型号研制中发挥了重大作用。20世纪90年代我国开始对分布交互仿真、虚拟现实等先进仿真技术及其应用进行研究,开展了较大规模的复杂系统仿真,由单个武器平台的性能仿真发展为多武器平台在作战环境下的对抗仿真。

3.1 运动环境模拟技术

半实物仿真都需要运动环境模拟器,具体包括角运动模拟器和目标运动模拟器,角运动仿真器用于复现被测实物(如导弹、航天器)本身的短周期运动,目标运动模拟器用于模拟被测实物相对目标的运动。目前角运动仿真器较为常用的转台为二轴或三轴。为实现精确模拟,需要解决以下几项关键技术:①低惯量、高刚度的框架材料和结构;②高功率、低惯量的电动或液压马达;③高频响、高线性度、低滞后的伺服阀;④高频响、高精度、超低速的高性能数字控制方法及多轴运动耦合的解耦技术等。据文献记载,美国生产的S-458R-5SE型红外/激光仿真器可以给被测设备提供47600NM的转动扭矩;S-593R-5E型仿真器的内三轴(实现飞行运动仿真)和内目标转轴可以实现连续转动,负载重115Kg,横滚/俯仰/方位内三轴的最大加速度为8000/4000/4000°/s2,伺服带宽为40/30/30Hz,而其定位精度为2″。目

前美国正在研制一种概念型的高频运动仿真器,要求其每个控制环节的带宽达到1000Hz,这个数值远远超过了传统仿真器的50Hz的极限值,同时除了为被试验体提供3个转动自由度外,还可提供3个平移自由度。这样就可以更逼真地模仿被测实物的实际振动。

3.2 建模与仿真方法

建立模型需要确定模型的结构和参数,一般有三种途径:

(1)对内部结构和特性清楚的系统,利用已知的一些基本定律,经过分析和演绎推导出系统模型;

(2)对那些内部结构和特性不清楚的系统,可假设模型并通过试验验证和修正建立模型,也可以用辨识的方法建立模型;

(3)对于内部结构和特性有部分了解,但又不甚了解的则采用以上两种方法相结合的方式。

随着仿真应用范围的不断拓宽,近年来系统建模理论与方法的研究范围逐渐从定量系统向定性系统拓宽,其中典型的定性系统建模方法有Kuiper。此外在离散事件系统及各类并发分布系统的建模方法中,Petri网及Bond图方法及其应用也有较快的发展。从建模的方法来看,除了典型的机理建模及系统辨识方法外,近年来正积极发展模糊优化法、人工智能辅助建模方法及混合模式(multi2 paradigm)的建模方法等。VV&A(verification, validation and accreditation)技术,即系统模型的校核、仿真模型的验证以及仿真结果的认可技术,已成为复杂系统建模与仿真技术中的重要课题,受到各方面,尤其是军事部门的高度重视,并正从局部的、分散的研究向实用化、自动化、规范化与集成化的VV&A系统发展。

3.3 仿真算法

仿真算法是将系统模型转换成仿真模型的一类算法,经历了从串行算法到并行算法的发展过程。目前连续系统与离散事件系统的非实时串行算法已相当完善,其成果包括处理线性、非线性、刚性、间断右函数等连续系统算法,各类分布参数系统算法,各种随机统计算法及基于系统分割、方法分割和时间分割的部分并行算法。当前研究的重点是实时连续系统算法、各类系统的并行算法及定性系统算法,其中并行系统算法的效率将是并行仿真计算机发展中的关键课题。

3.4 目标和环境特性仿真技术

对于电磁和光学效应这两种目标环境,各国普遍研究和利用的有两种半实物仿真系统:一种是射频仿真系统用于复现雷达目标的射频环境(包括目标、背景和干扰),在不同频段上产生多种射频目标和背景是现在射频仿真系统目标仿真的发展方向;另外一种是红外仿真系统。随着科技的发展,当今红外导弹探测目标时,看到的不再是一个点而是目标的红外图像。目前各国均在研制红外成像的制导武器,这样不仅可提高对目标的辨识能力,而且可提高武器系统的杀伤效率。而应用半物理仿真方法研究红外成像导引头是较为实用的方法,其中的关键技术是目标与环境的动态红外图像的实时生成。另外为了适应带有射频/红外—双模式导引头导弹试验的需要,可在一台设备上产生这两种目标和背景的半仿真系统也是将来必须研究的课题。

3.5 仿真软件

仿真研究的许多活动是通过仿真软件来实现的。仿真软件是一类面向仿真用途的专用软件,其特点是面向问题、面向用户。自1955年第一个数字仿真软件问世以来,按新技术出现的时间可将仿真软件的发展分为5个阶段:

⑴通用程序设计语言(如Fortran,1960年左右);

⑵多种仿真程序包及初级仿真语言(1960~1970年,如GPSS);

⑶高度完善的商品化仿真语言(CSSL IV、

ACSL、SLAM、ICSL等,20世纪70年代至20世纪80年代初);

⑷一体化(局部智能化)建模与仿真环境(如TESS、IMSE、IMSS,1984年);

⑸智能化建模与仿真环境(20世纪80年代后期至今)。

近40年来,在应用需求的推动下,仿真软件充分吸收了仿真方法学、计算机、网络技术、图形/图像技术、多媒体、软件工程、系统工程、自动控制、人工智能等技术的新成果,从而得到迅速的发展。从用户建模友好性角度看,由初期的机器代码,经历较高级的编程语言、面向问题描述的仿真语言,发展到模块化概念,进而发展到面向对象编程。从人机环境的发展角度看,由初期的图形支持到刚性动画、交互式仿真,进一步发展到基于矢量的图形支持,并向虚拟现实发展。从支持仿真活动的角度看,由支持部分活动发展到支持全生命周期的一体化仿真环境,以致支持活动中的团队工作与流程管理。不难看出,仿真软件的发展目标一直是不断改善其面向问题、面向用户的模型描述能力及增强它对模型建立、试验、分析、设计和检验的功能。新技术的不断涌现和发展、建模与仿真技术自身的不断发展、新的建模与仿真方法学的提出以及受实际应用需求的驱动在深度与广度上均加速和拓宽了仿真软件的发展与应用。未来仿真软件将在以下几个方面得到进一步的发展。

⑴进一步改善建模仿真功能。仿真软件继续开发引入新的建模仿真方法学,支持模型的中性表达,提高现存和新的仿真模型的可重用性与移植性;采用代理技术,WAV E技术支持分布、开放、复杂动态系统的大规模仿真。在建模仿真过程中应用软件工程和人工智能的方法和工具。采用集成的方法和工具整合结果;

⑵面向全生命周期。强调建模/仿真/实验/验证全生命周期各类活动的优化管理。并发分布交互仿真工程模式将是复杂系统仿真的重要工作模式;

⑶基于标准、基于软总线的开放式体系结构;

⑷更面向专业领域/面向用户,扩大应用领域;

⑸支持虚拟样机开发;

⑹支持分布交互仿真。

3.6 虚拟现实技术

虚拟现实(virtual reality)技术是现代仿真技术的一个重要研究领域,其核心是建模与仿真。通过建立模型,对人、物、环境及其相互关系进行本质的描述,并在计算机上实现,从根本上改变了人与计算机的关系。飞行器模拟、虚拟战场、虚拟样机、虚拟制造等均是虚拟现实技术的典型应用。虚拟现实技术是在综合仿真技术、计算机图形技术、传感技术、显示技术等多种学科技术的基础上发展起来的,它以仿真的方式使人置身于一个虚拟世界中。3个“I”是虚拟现实的基本特征,即沉浸(immersion)、交互(interaction)、构思(imagina2 tion)。我们可以沉浸在一个由计算机系统所创造的虚拟环境中,与虚拟环境发生交互作用,并得到与实际的物理参与联试所能获得的相同或相似的感受。进一步的研究包括分布式虚拟环境、虚拟环境建模、分布式可交互环境数据库、虚拟环境显示、虚拟测试、分布式多维人机交互及标准化等。

3.7 信息变换和接口技术

仿真系统的接口包括设备接口和人-机接口。目前导弹和航天器仿真主要涉及实物系统的连接,其半实物仿真试验有两种情况:一种用于系统性能而尽可能多地接入实物的半实物仿真试验;另一种用于检验飞行软件而仅含控制计算机实物的半实物仿真实验。在进行仿真试验时,涉及的信息变换接口主要发生在仿真计算机的输入。对于第一种情况的仿真试验,仿真所引入的接口发生在仿真计算机与导航制导设备的环境仿真设备之间;而对于后一种情况的仿真试验,仿真

计算机必须直接与控制计算机相连接,需要模拟导航制导设备的输出信号。目前除了一般的D/ A、A/D接口之外,主要的信息转换接口有D/A (或D/D)加正弦调制、D/A(或D/D)加脉宽调制、D/A(或D/D)加V/f(或D/f)变换、D/A加V/I变换、D/D变换,其他还有一些地线、阻抗隔离电路和传输电缆。总之接口连接中不应该引入干扰和畸变。

4 展 望

半实物仿真系统伴随着现代科学技术的飞速发展和人们对其认识的不断深入,其软件和硬件水平将进一步得到发展,从而使仿真操作不断简化,仿真性能及可靠性不断提高。具体表现在以下几个方面:

⑴仿真建模水平的不断提高。仿真建模是系统仿真的基础。系统仿真能否达到预期的效果,在全数字仿真的今天,数学模型将起到关键作用。动态建模和大系统建模将走向实用化;

⑵仿真计算机软硬件的水平将进一步提高,使仿真更为智能、更为高效;

⑶环境模拟设备将向着空间集成化、机械轻量化、试验多功能化方向发展;

⑷仿真系统将不断地采用高新技术,并将进一步拓宽其应用领域。

随着人们对物质世界的认识的深化和成熟,半实物仿真也将向智能、高效、可靠方向发展,其应用领域将更为广泛,并成为科研和工程设计的必要手段。(No.4)

参考文献:

[1]康凤举1现代仿真技术与应用[M].北京:国防工业出版社120011

[2]吴重光1仿真技术[M].北京:化学工业出版社120001

[3]Buford J A,Paone T,J https://www.doczj.com/doc/9c4217057.html,ing hardware2in2the loop(HWIL)simulation to provide low cost testing of TMD IR missile sys2

tems[J].Proc.S PI E.1998,3368:432-440.

[4]Peterson R,Hobson J C.High frequency motion simulator[J].Proc.S PI E.2001,4366:225-238.

[5]Catrter J M.New HWIL motion system developments[J].Proc.S PI E.2001,4366:194-203

[6]Eguchi H,Obana K,K amiya M.Hardware2in2the2loop missile simulation facility[J].Proc.S PI E.1998,3368:2-9.

特别推荐《发光学报》(双月刊)

———物理学类;无线电电子学、电信技术类核心期刊

《发光学报》是中国物理学会发光分科学会与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所共同主办的中国物理学会发光分科学会学术会刊。该刊是以发光学、凝聚态物质中的激发过程为专业方向的综合性学术刊物。

《发光学报》于1980年创刊,曾于1992年,1996年和2000年连续三次被《中文核心期刊要目总览》评为“物理学类核心期刊”,并于2000年同时被评为“无线电电子学、电信技术类核心期刊”。2000年获中国科学院优秀期刊二等奖。现已被《中国学术期刊(光盘版)》、《中国期刊网》和“万方数据资源系统”等列为源期刊。英国《科学文摘》(SA)自1999年始;美国《化学文摘》(CA)和俄罗斯《文摘杂志》(PЖ)自2000年始已定期收录检索该刊论文。2001年在国家科技部组织的“中国期刊方阵”的评定中,《发光学报》被评为“双效期刊”,首批进入“中国期刊方阵”。2002年获中国科学院2001~2002年度科学出版基金“择重”资助。本刊内容丰富、信息量大,主要反映本学科专业领域的科研和技术成就,及时报道国内外的学术动态,开展学术讨论和交流,为提高我国该学科的学术水平服务。

《发光学报》为双月刊,大16开本,100页,国内外公开发行。2003年国内定价:12100元,全年72元,全国各地邮局均可订阅。《发光学报》欢迎广大作者、读者广为利用,踊跃投稿。

地 址:长春市人民大街140号 《发光学报》编辑部

邮 编:130022

电 话:(0431)5261594

E2mail:fgxb@https://www.doczj.com/doc/9c4217057.html, 国内统一刊号:CN2221116/O4国际标准刊号:ISSN100027032

国内邮发代号:82173

国外发行代号:4863Q

https://www.doczj.com/doc/9c4217057.html,

车辆综合半实物仿真平台解决方案 车辆综合电子电气系统涉及到电子、总线、控制、人机交互等多个领域,功能复杂,研制难度大,研制单位往往缺乏系统级的验证平台。本方案依托国内外先进的开发工具(Tesis、Altia)以及自主研发的软硬件系统(HiGale),采用基于模型的设计理念,构建了车辆综合半实物仿真实验室,能够高效的解决用户复杂的电子系统仿真和测试的问题。 平台技术挑战 为车辆综合电子系统提供半实物仿真验证环境,以适应不同型号不同研制周期的综合电子系统设计验证、功能验证及性能测试的需要。平台建设的主要挑战如下: ?完整实现虚拟车辆动力传动系统、控制系统、车辆电器及防护系统四大系统的实时模型?通过真实物理信号实现虚拟车辆系统与综电系统的信号交换 ?系统具备故障注入功能,实现综电系统的故障注入测试及诊断功能测试 ?实现系统的友好人机交互、自动测试以及虚拟车辆运动三维及乘员视景 ?实现车际通讯指挥控制的仿真测试 平台解决方案

车辆综合半实物仿真平台按功能可划分为仿真控制中心、虚拟车辆、信号适配及故障注入系统、人在环系统四大部分。 在以上四大系统开发建设中,包含了很多先进的工具、开发流程及恒润多年积累的核心技术,主要包括:高性能仿真机系统、定制的硬件系统、定制模型开发、先进的人机交互终端解决方案、三维视景软件、实验管理系统软件等。 ?仿真控制中心 仿真控制中心为半实物仿真平台的管理中心,负责提供人机交互界面、电源管理、系统管理及仿真过程管理,可将仿真数据生成三维实时动画软件,并通过显示设备给予实验人员真实被控系统运动情况显示。

?虚拟车辆 虚拟车辆为仿真平台的核心,提供基于实时仿真计算机系统的动力系统、武器系统、电器系统、防护系统、环境系统的实时模型,并连接各种真实电器设备,包括控制开关、电控单元及各类执行设备,为电子控制系统提供了闭环测试环境、各类负载及显示环境。 ?虚拟实时仿真系统 虚拟实时仿真系统采用了国外仿真机和恒润自主研发的实时仿真机HiGale。其中,HiGale实时仿真系统基于高实时性、高可靠性的操作系统,提供了兵器行业专用的板卡,同时能够实现自动化测试的功能。 ?实时车辆仿真模型 实时车辆仿真模型是整个半实物仿真系统的核心,依靠先进的建模方法和丰富的建模经验,搭建了装甲车辆模型、伺服电机系统模型、武器系统模型以及三防系统模型。 ?信号适配及故障注入系统 信号适配及故障注入设备是半实物仿真系统与测试环境间的接口,不但提供了各种输入/输出信号的调理、负载模拟功能,同时也提供了进行常见电气故障注入的功能以及用于系

浅谈系统仿真的现状和发展 一、系统仿真技术发展的现状 工程系统仿真作为虚拟设计技术的一部分,与控制仿真、视景仿真、结构和流体计算仿真、多物理场以及虚拟布置和装配维修等技术一起,在贯穿产品的设计、制造和运行维护改进乃至退役的全寿命周期技术活动中,发挥着重要的作用,同时也在满足越来越高和越来越复杂的要求。因此,工程系统仿真技术也就迅速地发展到了协同仿真阶段。其主要特征表现为: 1、控制器和被控对象的联合仿真:MATLAB+AMESIM,可以覆盖整个自动控制系统的全部要求。 2、被控对象的多学科、跨专业的联合仿真:AMESIM+机构动力学+CFD +THERMAL+电磁分析 3、实时仿真技术 实时仿真技术是由仿真软件与仿真机等半实物仿真系统联合实现的,通过物理系统的实时模型来测试成型或者硬件控制器。 4、集成进设计平台 现代研发制造单位,尤其是设计研发和制造一体化的大型单位,引进 PDM/PLM系统已经成为信息化建设的潮流。在复杂的数据管理流程中,系统仿真作为CAE工作的一部分,被要求嵌入流程,与上下游工具配合。 5、超越仿真技术本身 工程师不必是精通数值算法和仿真技术的专家,而只需要关注自己的专业对象,其他大量的模型建立、算法选择和数据前后处理等工作都交给软件自动完成。

这一技术特点极大地提高了仿真的效率,降低了系统仿真技术的应用门槛,避免了因为不了解算法造成的仿真失败。 6、构建虚拟产品 在通过建立虚拟产品进行开发和优化过程中,关注以各种特征值为代表的系统性能,实现多方案的快速比较。 二、系统仿真技术的发展趋势 1、屏弃单专业的仿真 单一专业仿真将退出系统设计的领域,专注于单一专业技术的深入发展。作为总体优化的系统级设计分析工具,必要条件之一是跨专业多学科协同仿真。 2、跟随计算技术的发展 随着计算技术在软硬件方面的发展,大型工程软件系统开始有减少模型的简化、减少模型解藕的趋势,力争从模型和算法上保证仿真的准确性。更强更优化的算法,配合专业的库,将提供大型工程对象的系统整体仿真的可能性。 在高性能计算方面,将支持包括并行处理、网格计算技术和高速计算系统等技术。 3、平台化 要求仿真工具能够提供建模、运算、数据处理(包括二次开发后的集成和封装)、数据传递等全部仿真工作流程要求的功能,并且通过数据流集成在更大的PDM/PLM平台上。同时,在时间尺度上支持全开发流程的仿真要求,在空间尺度上支持不同开发团队甚至是交叉型组织架构间的协同工作以及数据的管理。 4、整合和细分市场

系统仿真技术发展现状和趋势 工程系统的仿真,起源于自动控制技术领域。从最初的简单电子、机械系统,逐步发展到今天涵盖机、电、液、热、气、电、磁等各个专业领域,并且在控制器和执行机构两个方向上飞速发展。 控制器的仿真软件,在研究控制策略、控制算法、控制系统的品质方面提供了强大的支持。随着执行机构技术的发展,机、电、液、热、气、磁等驱动技术的进步,以高可靠性、高精度、高反应速度和稳定性为代表的先进特征,将工程系统的执行品质提升到了前所未有的水平。相对控制器本身的发展,凭借新的加工制造技术的支持,执行机构技术的发展更加富于创新和挑战,而对于设计、制造和维护高性能执行机构,以及构建一个包括控制器和执行机构的完整的自动化系统也提出了更高的要求。 AMESIM软件正是能够提供平台级仿真技术的工具。从根据用户需求,提供液压、机械、气动等设计分析到复杂系统的全系统分析,到引领协同仿真技术的发展方向,AMESIM的发展轨迹和方向代表了工程系统仿真技术的发展历程和趋势。 一、系统仿真技术发展的现状 工程系统仿真作为虚拟设计技术的一部分,与控制仿真、视景仿真、结构和流体计算仿真、多物理场以及虚拟布置和装配维修等技术一起,在贯穿产品的设计、制造和运行维护改进乃至退役的全寿命周期技术活动中,发挥着重要的作用,同时也在满足越来越高和越来越复杂的要求。因此,工程系统仿真技术也就迅速地发展到了协同仿真阶段。其主要特征表现为: 1、控制器和被控对象的联合仿真:MATLAB+AMESIM,可以覆盖整个自动控制系统的全部要求。 2、被控对象的多学科、跨专业的联合仿真:AMESIM+机构动力学+CFD+THERMAL +电磁分析 3、实时仿真技术 实时仿真技术是由仿真软件与仿真机等半实物仿真系统联合实现的,通过物理系统的实时模型来测试成型或者硬件控制器。 4、集成进设计平台 现代研发制造单位,尤其是设计研发和制造一体化的大型单位,引进PDM/PLM 系统已经成为信息化建设的潮流。在复杂的数据管理流程中,系统仿真作为CAE 工作的一部分,被要求嵌入流程,与上下游工具配合。 5、超越仿真技术本身 工程师不必是精通数值算法和仿真技术的专家,而只需要关注自己的专业对象,其他大量的模型建立、算法选择和数据前后处理等工作都交给软件自动完成。这一技术特点极大地提高了仿真的效率,降低了系统仿真技术的应用门槛,避免了因为不了解算法造成的仿真失败。 6、构建虚拟产品 在通过建立虚拟产品进行开发和优化过程中,关注以各种特征值为代表的系统性能,实现多方案的快速比较。 二、系统仿真技术的发展趋势 2.1、屏弃单专业的仿真

dSPACE实时仿真系统介绍 2010-06-11 15:24:04 来源:与非网 关键字:dSPACE实时仿真系统硬件在回路 dSPACE简介 dSPACE实时仿真系统是由德国dSPACE公司开发的一套基于MATLAB/Simulink的控制系统开发及半实物仿真的软硬件工作平台,实现了和MATLAB/Simulink/RTW的完全无缝连接。dSPACE实时系统拥有实时性强,可靠性高,扩充性好等优点。dSPACE硬件系统中的处理器具有高速的计算能力,并配备了丰富的I/O支持,用户可以根据需要进行组合;软件环境的功能强大且使用方便,包括实现代码自动生成/下载和试验/调试的整套工具。dSPACE软硬件目前已经成为进行快速控制原型验证和半实物仿真的首选实时平台。 实现快速控制原型和硬件在回路仿真 RCP(Rapid Control Prototyping)—快速控制原型 要实现快速控制原型,必须有集成良好便于使用的建模、设计、离线仿真、实时开发及测试工具。 dSPACE 实时系统允许反复修改模型设计北京汉阳,进行离线及实时仿真。这样,就可以将错误及不当之处消除于设计初期,使设计修改费用减至最小。 使用 RCP 技术,可以在费用和性能之间进行折衷;在最终产品硬件投产之前,仔细研究诸如离散化及采样频率等的影响、算法的性能等问题。通过将快速原型硬件系统与所要控制的实际设备相连,可以反复研究使用不同传感器及驱动机构时系统的性能特征。而且,还可以利用旁路( BYPASS )技术将原型电控单元( ECU : Electronic Control Unit )或控制

器集成于开发过程中,从而逐步完成从原型控制器到产品型控制器的顺利转换。 RCP 的关键是代码的自动生成和下载,只需鼠标轻轻一点,就可以完成设计的修改。 HILS(Hardware-in-the-Loop Simulation)—半实物仿真 当新型控制系统设计结束,并已制成产品型控制器,需要在闭环下对其进行详细测试。但由于种种原因如:极限测试、失效测试,或在真实环境中测试费用较昂贵等nc.qoos.ipi,使测试难以进行,例如:在积雪覆盖的路面上进行汽车防抱死装置( ABS )控制器的小摩擦测试就只能在冬季有雪的天气进行;有时为了缩短开发周期,甚至希望在控制器运行环境不存在的情况下(如:控制对象与控制器并行开发),对其进行测试。 dSPACE 实时仿真系统的 HIL 仿真将助您解决这一问题。 dSPACE开发流程 开发人员在进行控制系统开发时,常常需要同时面临许多难以解决的问题,而开发的时间却要求愈来愈紧迫。因此,只有高度集成的系统才能满足这一切要求, dSPACE 系统设计不仅仅是进行控制方案的设计和离线仿真,还包括实时快速控制原型、已验证的设计向产品型控制器的转换和硬件在回路测试。 dSPACE 为 RCP 和 HILS 提供了一套计算机辅助控制系统设计的工具 -CDP ( Control Development Package )。 CDP 主要基于下列工具:MathWorks 公司 Simulink :用来进行基于方框图的离线仿真 MathWorks 公司 Real-Time-Workshop: 用来从方框图生成 C 代码 dSPACE 公司 Real-Time Interface (RTI): 用来产生与硬件系统相关的代码,使代码可以在单处理器 / 多处理器目标系统中运行 dSPACE 系列软件工具:用来对闭环试验进行交互操作(自动/手动)

半实物仿真技术发展综述 1、半实物仿真技术 1.1半实物仿真系统定义 半实物仿真,又称为硬件在回路中的仿真(Hardware in the Loop Simulation),是指在仿真实验系统的仿真回路中接入部分实物的实时仿真。实时性是进行半实物仿真的必要前提。 半实物仿真同其它类型的仿真方法相比具有经济地实现更高真实度的可能性。从系统的观点来看,半实物仿真允许在系统中接入部分实物,意味着可以把部分实物放在系统中进行考察,从而使部件能在满足系统整体性能指标的环境中得到检验,因此半实物仿真是提高系统设计的可靠性和研制质量的必要手段。 1.2 半实物仿真的先进性及其特点 半实物仿真技术自20世纪60年代问世直到目前美国研制航天飞机,始终盛行不衰。美国大多数国防项目承包商都有一个或多个半实物仿真实验室,这些实验室代表了当前世界先进水平。其先进性体现在: (1) 有高速高精度的仿真机; (2) 有先进完备的环境模拟设备。国内半实物仿真技术在导弹制导、火箭控制、卫星姿态控制等应用研究方面也达到了较高水平。 半实物仿真的特点是: (3) 在回路中接入实物,必须实时运行,即仿真模型的时间标尺和自然时间标尺相同。 (4) 需要解决控制器与仿真计算机之间的接口问题。 (5) 半实物仿真的实验结果比数学仿真更接近实际

1.3半实物仿真系统的基本组成与原理 半实物仿真系统属于实时仿真系统。它是一种硬件在环实时技术,把实物利用计算机接口嵌入到软件环境中去,并要求系统的软件和硬件都要实时运行,从而模拟整个系统的运行状态,如图2所示。实时系统由以下几部分组成。 (1)仿真计算机 仿真计算机是实时仿真系统的核心部分,它运行实体对象和仿真环境的数学模型和程序。一般来说,采用层次化、模块化的建模法,将模块化程序划分为不同的速率块,在仿真计算机中按速率块实时调度运行。对于复杂的大型仿真系统,可用多台计算机联网实时运行。 (2)物理效应设备 物理效应设备的作用是模拟复现真实世界的物理环境,形成仿真环境或称为虚拟环境。物理效应设备实现的技术途径多种多样,方案之一是采用伺服控制回路,通过伺服控制回路控制形成相应的物理量,方案之二是在已储存好的数据库中搜索相应的数据,转化为相应的物理量。 (3)接口设备 仿真计算机输出的驱动信号经接口变换后驱动相应的物理效应设备。接口设备同时将操作人员或实物系统的控制输入信号馈入仿真计算机。 半实物仿真系统原理框图如图1所示。在仿真计算机中通过对动力学系统和环境的数学模型解算,获得系统和环境的各种参数。对半实物仿真系统,这些参数通过物理效应设备生成传感器所需要的测量环境,从而构成完整的闭环仿真系统。物理效应设备是实现仿真系统所需要的中间环节,它的动态特性、静态特性和时间延迟都将对仿真系统的置信度和精度产生影响,应该有严格的相应技术指标要求。

半导体材料与器件发展趋势总结 材料是人类社会发展的物质基础与先导。每一种重大新材料的发现和应用都把人类支配自然的能力提高到一个全新的高度。材料已成为人类发晨的里程碑。本世纪中期单晶硅材料和半导体晶体管的发明及其硅集成电路的研究成功,导致了电子工业大革命。使微电子技术和计算机技术得到飞速发展。从20世纪70年代的初期,石英光纤材料和光学纤维的研制成功,以及GaAs等Ⅲ-Ⅴ族化合物的材料的研制成功与半导体激光器的发明,使光纤通信成为可能,目前光纤已四通八达。我们知道,每一束光纤,可以传输成千上万甚至上百万路电话,这与激光器的发明以及石英光纤材料、光纤技术的发展是密不可分的。超晶格概念的提出MBE、MOCVD先进生长技术发展和完善以及超品格量子阱材料包括一维量子线、零维量子点材料的研制成功。彻底改变了光电器件的设计思想。使半导体器件的设计与制造从过去的杂质工程发展到能带工程。出现了以“电学特性和光学特性的剪裁”为特征的新范畴,使人类跨入到以量子效应为基础和低维结构为特征的固态量子器件和电路的新时代,并极有可能触发新的技术革命。半导体微电子和光电子材料已成为21世纪信息社会的二大支柱高技术产业的基础材料。它的发展对高速计算、大容量信息通信、存储、处理、电子对抗、武器装备的微型化与智能化和国民经济的发展以及国家的安全等都具有非常重要的意义。 一、几种重要的半导体材料的发展现状与趋势 1.硅单晶材料 硅单晶材料是现代半导体器件、集成电路和微电子工业的基础。目前微电子的器件和电路,其中有90%到95%都是用硅材料来制作的。那么随着硅单晶材料的进一步发展,还存在着一些问题亟待解决。硅单晶材料是从石英的坩埚里面拉出来的,它用石墨作为加热器。所以,来自石英里的二氧化硅中氧以及加热器的碳的污染,使硅材料里面包含着大量的过饱和氧和碳杂质。过饱和氧的污染,随着硅单晶直径的增大,长度的加长,它的分布也变得不均匀;这就是说材料的均匀性就会遇到问题。杂质和缺陷分布的不均匀,会使硅材料在进一步提高电路集成度应用的时候遇到困难。特别是过饱和的氧,在器件和电路的制作过程中,它要发生沉淀,沉淀时的体积要增大,会导致缺陷产生,这将直接影响器件和电路的性能。因此,为了克服这个困难,满足超大规模集成电路的集成度的进一步提高,人们不得不采用硅外延片,就是说在硅的衬底上外延生长的硅薄膜。这样,可以有效地避免氧和碳等杂质的污染,同时也会提高材料的纯度以及掺杂的均匀性。利用外延方法,还可以获得界面非常陡、过渡区非常窄的结,这样对功率器件的研制和集成电路集成度进一步提高都是非常有好处的。这种材料现在的研究现状是6英寸的硅外延片已用于工业的生产,8英寸的硅外延片,也正在从实验室走向工业生产;更大直径的外延设备也正在研制过程中。 除此之外,还有一些大功率器件,一些抗辐照的器件和电路等,也需要高纯区熔硅单晶。区熔硅单晶与直拉硅单晶拉制条件是不一样的,它在生长时,不与石英容器接触,材料的纯度可以很高;利用这种材料,采用中子掺杂的办法,制成N或P型材料,用于大功率器件及电路的研制,特别是在空间用的抗辐照器件和电路方面,它有着很好的应用前景。当然还有以硅材料为基础的SOI材料,也就是半导体/氧化物/绝缘体之意,这种材料在空间得到了广泛的应用。总之,从提高集成电路的成品率,降低成本来看的话,增大硅单晶的直径,仍然是一个大趋势;因为,只有材料的直径增大,电路的成本才会下降。我们知道硅技术有个摩尔定律,每隔18个月它的集成度就翻一番,它的价格就掉一半,价格下降是同硅的直径的增大密切相关的。在一个大圆片上跟一个小圆片上,工艺加工条件相同,但出的芯片数量则不同;所以说,增大硅的直径,仍然是硅单晶材料发展的一个大趋势。那我们从提高硅的

电力系统仿真分析技术的发展趋势 0 引言 随着化石能源逐渐枯竭,发展利用清洁能源和可再生能源成为世界各国的必然选择,也是新能源变革的主要内容。中国新能源变革的目标可以归纳为:以可再生能源逐步替代化石能源,提高化石能源的清洁高效利用水平,实现可再生能源(水能、风能、太阳能、地热能、生物质能)和核能利用在一次能源消耗占较大份额。在新能源变革形势下,电网的使命也将发生变化,智能电网是适应新能源变革和承担电网新使命的新一代电网。 中国自 21 世纪初就提出了建设特高压电网的设想,并逐步加以实施,近两年根据国际电力系统发展的最新动向,又进一步提出了建设智能电网的宏伟蓝图。中国的智能电网是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础,以通信信息平台为支撑,具有信息化、自动化、互动化特征,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节的现代电网。与此同时,随着电网规模的不断扩大,新能源、新设备的不断加入,当今电力系统已经日益变得复杂,这使得运行人员更加难于对其进行监视、分析和控制。近些年,国内外不断发生大规模的停电事故,这些事故都造成了很大的经济损失和社会影响,不断地为人们敲响警钟,也给电网的安全稳定运行提出了更高的要求。 在上述的大停电事故中,电力系统从第一次元件故障,到整个系统崩溃,一般会有一个较长的过程,如果这期间运行人员能够进行正确的处理,大停电是可以避免的。换言之,电网缺乏有效的在线监测和预警系统,不能及时掌握实时电网稳定情况并采取有效的控制措施是导致大停电事故发生的重要原因。 电力系统仿真分析是电力系统规划设计和调度运行的基础,涵盖的范围非常广泛,包括从稳态分析、动态分析到暂态分析的各个方面。根据实时电力系统动态过程响应时间与系统仿真时间的关系,可分为非实时仿真和实时仿真;根据仿真的数据来源,又可分为离线仿真、在线仿真。其中在线仿真是实现在线预警和决策支持的必要手段。 电力系统仿真分析涵盖电力系统、数学、计算机、通信等多学科技术领域,面对智能电网建设提出的要求,需要不断地引入先进的计算机和通信技术以及数学方法等,推动仿真分析技术在仿真的准确性、快速性、灵活性等方面的发展。具体体现在以下几个方面:1)可实现更大规模电网的仿真计算,同时仿真数据的粗细程度可根据需要自动调整。 2)仿真计算应具有更快的速度及更高的准确性。 3)仿真计算应具备更多的效用,并与环境、经济等相关领域相结合。 4)仿真建模应具备更大的灵活性,以适应智能电网中层出不穷的新元件、新设备建模的需要。 5)需加强对电力系统智能建模方法的应用以及仿真结果的智能化分析。 6)电网自愈对实时决策控制的要求。要求能实时跟踪评价电力系统行为,一旦发生故障,立即进行快速仿真并提供决策控制支持,防止大面积停电,并快速从紧急状态恢复到正常状态。 7)仿真试验应具备更大的灵活性。未来的仿真试验将可实现对多个异地试验设备的同步测试。 8)仿真计算应适应新的计算模式,如云计算、协同计算等。 9)可实现智能人机交互仿真,显著提高用户操作的便捷性和仿真系统的使用效率。 10)数据融合技术在仿真分析中应用,提高对仿真分析中对多源海量数据的整合能力。 本文将依据计算机、网络、通信等技术当前和未来可能的发展,探讨和预测新的先进计算技术(如云计算等)及其在电力系统仿真分析中的应用。 1 发展现状 1.1 电力系统仿真分析技术概述 如图 1 所示,电力系统仿真分析技术可分为电力系统建模、电力系统数字仿真分析方法、电力系统在线仿真分析和电力系统实时仿真等4项技术,其中电力系统建模技术包括建模方法和模型研究技术,电力系统数字仿真分析方法主要指针对各类仿真应用的基础方法,后2种技术则分别针对在线应用和实时应用。其中先进计算技术包括计算机及网络、与电力系统仿真分析相关的计算数学和计算模式这3项技术。下文分别描述上述各项技术的发展现状。

半导体材料的发展现状与趋势

半导体材料与器件发展趋势总结 材料是人类社会发展的物质基础与先导。每一种重大新材料的发现和应用都把人类支配自然的能力提高到一个全新的高度。材料已成为人类发晨的里程碑。本世纪中期单晶硅材料和半导体晶体管的发明及其硅集成电路的研究成功,导致了电子工业大革命。使微电子技术和计算机技术得到飞速发展。从20世纪70年代的初期,石英光纤材料和光学纤维的研制成功,以及GaAs 等Ⅲ-Ⅴ族化合物的材料的研制成功与半导体激光器的发明,使光纤通信成为可能,目前光纤已四通八达。我们知道,每一束光纤,可以传输成千上万甚至上百万路电话,这与激光器的发明以及石英光纤材料、光纤技术的发展是密不可分的。超晶格概念的提出MBE、MOCVD先进生长技术发展和完善以及超品格量子阱材料包括一维量子线、零维量子点材料的研制成功。彻底改变了光电器件的设计思想。使半导体器件的设计与制造从过去的杂质工程发展到能带工程。出现了以“电学特性和光学特性的剪裁”为特征的新范畴,使人类跨入到以量子效应为基础和低维结构

的制作过程中,它要发生沉淀,沉淀时的体积要增大,会导致缺陷产生,这将直接影响器件和电路的性能。因此,为了克服这个困难,满足超大规模集成电路的集成度的进一步提高,人们不得不采用硅外延片,就是说在硅的衬底上外延生长的硅薄膜。这样,可以有效地避免氧和碳等杂质的污染,同时也会提高材料的纯度以及掺杂的均匀性。利用外延方法,还可以获得界面非常陡、过渡区非常窄的结,这样对功率器件的研制和集成电路集成度进一步提高都是非常有好处的。这种材料现在的研究现状是6英寸的硅外延片已用于工业的生产,8英寸的硅外延片,也正在从实验室走向工业生产;更大直径的外延设备也正在研制过程中。 除此之外,还有一些大功率器件,一些抗辐照的器件和电路等,也需要高纯区熔硅单晶。区熔硅单晶与直拉硅单晶拉制条件是不一样的,它在生长时,不与石英容器接触,材料的纯度可以很高;利用这种材料,采用中子掺杂的办法,制成N或P型材料,用于大功率器件及电路的研制,特别是在空间用的抗辐照器件和电路方面,

国内外军用仿真技术发展现状概述 一、概述仿真技术是以相似原理、信息技术、系统技术及其应用领域有关的专业技术为基础,以计算机和各种物理效应设备为工具,利用系统模型对实际的或设想的系统进行试验研究的一种综合性技术。它综合集成了计算机、网络技术、图形图像技术、多媒体、软件工程、信息处理、自动控制等多个高新技术领域的知识。 随着仿真技术在科技进步和社会发展中的作用愈来愈显重要,特别是军事科学,随着高、精尖武器系统的研制和发展,对军用仿真技术的应用和研究提出了更高的要求。世界各军事强国竟相在新一代武器系统的研制过程中不断完善仿真方法,改进仿真手段,以提高研制工作的综合效益。军用仿真技术在武器系统战技指标论证、方案选择、研制、试验、鉴定、改进提高以及部队维护保养和训练中的应用,已得到研制方和使用部队的承认和重视。它对提高新一代武器系统综合性能,减少系统实物试验次数、缩短研制周期,节省研制经费,提高维护水平,延长寿命周期,强化部队训练等方面都可大有作为。 二、国内外军用仿真技术发展现状1.国外军用仿真技术发展现状态 美国国防部高度重视仿真技术的发展,近十多年来,美国一直将建模与仿真列为重要的国防关键技术。1992年公布了国防建模与仿真倡议,并成立了国防建模与仿真办公室,负责倡议的实施:1992年7月美国防部公布了国防科学技术战略,综合仿真环境被列为保持美国军事优势的七大推动技术之一;1995年10月,美国防部公布了建模与仿真主计划,提出了美国防部建模与仿真的六个主目标;1997年度的美国国防技术领域计划,将建模与仿真列为有助于能极大提高军事能力的四大支柱(战备、现代化、部队结构、持续能力)的一项重要技术,并计划从1996年至2001年投资5.4亿美元、年均投资0.9亿美元。同时美国国防科学局(Defense Science Board)认为建立集成的综合仿真环境和仿真系统,必须解决五个层次的使能技术,(enabling technologies )(即应能解决实现的技术) 第一层次基础技术。 包括:光纤通讯、集成电路、软件工具、人的行为模型、环境模型等。 第二层次元、部件级技术

半实物仿真平台简介 2.1组成 半实物仿真平台主要由主控计算机、仿真计算机、控制计 算机(原型机)、A/D接口、D/A接口及相关能源设备、记录设备等组成,如图1所示。 其中被控对象采用数学仿真,由dSPACE仿真计算机通过软件实现;控制计算机用仿真实物实现,即用dSPACE标准组件作为控制计算机的快速原型机,实现控制计算机功能;仿真计算机通过A/ D、 D/A等输入输出口与控制系统实物相互,实现数字控制器与外界设备的信息交换。输入和输出信息分别从转接口和dSPACE引出,通过记录仪进行记录。 2.2主控计算机 主控计算机是整个仿真系统的上位机,采用有多个ISA总线的工控机,安装MATLAB6.5系列软件、dSPACE软件,用于构建控制系统Simulink框图、进行系统参数优化和数字仿真、控制仿真过程、编译下载仿真软件、输入输出仿真结果等。 根据控制系统设计和建模结果,利用MATLAB/Simulink构建系统数字仿真框图,进行数字仿真和控制参数优化。在数字仿真的基础上,利用dSPACE提供的RTI软件,将被控对象的Simulink框图生成实时代码并自动下载到dSPACE仿真计算机中;将控制器控制方程的Simulink框图生成实时代码并自动下载到dSPACE快速原型机中。

用dSPACE提供的综合试验与测试环境软件ControlDesk、自动实验及参数调整软件MLIB/MTRACE、PC与实时处理器通信软件CLIB 以及实时动画软件RealMotion等实现试制和参数测量。该软件环境可以方便地实成、下载和试验调试等工作。 2.3仿真计算机 用dSPACE标准组件系统DS1005PPC处理器板作为仿真计算机,用以模拟被控对象。DS1005PPC处理器与主控机之间用光缆连接交换数据。 DS1005PPC板主频480MHz;片内数缓存均为32KwordS;通过32位PHS总16块I/O板,通过ISA总线与主机进行并具有相当强的计算能力。由于PHS总线实时应用设计,所以它不存在其他外 部传输协议的总线所存在的内含软件问题。 2.4控制原型机 在数字控制系统的控制计算机实物以前,dSPACE提供了良好的仿真实物。dSPACE单板系统DS1103控制器板作为用来实现控制器的控制算法。 DS1103板卡把处理器和I/O集成到一块板子上,形成一个完整的实时仿真系统。使用时将DS1103插到主控计算机ISA槽,通过I SA总线与主控机和仿真机交换数据。用这种板卡作为控制计算机的 原型机可以完全模拟数字控制算法,大大缩短研制周期。 2.5输入输出接口 为了满足半实物仿真需要,采用了D转换板和DS2103 D/A转换板

系统建模仿真技术的历史现状和发展趋势分析 工程133 胡浩3130212026 【摘要】:经过半个多世纪的发展,仿真技术已经成为对人类社会发展进步具有重要影响的一门综合性技术学科。本文对建模与仿真技术发展趋势作了较全面分析。仿真建模方法更加丰富,更加需要仿真模型具有互操作性和可重用性,仿真建模VVA与可信度评估成为仿真建模发展的重要支柱;仿真体系结构逐渐形成标准,仿真系统层次化、网络化已成为现实,仿真网格将是下一个重要发展方向;仿真应用领域 更加丰富,向复杂系统科学领域发展,并将更加贴近人们的生活。 工程系统的仿真,起源于自动控制技术领域。从最初的简单电子、机械系统,逐步发展到今天涵盖机、电、液、热、气、电、磁等各个专业领域,并且在控制器和执行机构两个方向上飞速发展。 控制器的仿真软件,在研究控制策略、控制算法、控制系统的品质方面提供了强大的支持。随着执行机构技术的发展,机、电、液、热、气、磁等驱动技术的进步,以高可靠性、高精度、高反应速度和稳定性为代表的先进特征,将工程系统的执行品质提升到了前所未有的水平。相对控制器本身的发展,凭借新的加工制造技术的支持,执行机构技术的发展更加富于创新和挑战,而对于设计、制造和维护高性能执行机构,以及构建一个包括控制器和执行机构的完整的自动化系统也提出了更高的要求。 AMESIM软件正是能够提供平台级仿真技术的工具。从根据用户需求,提供液压、机械、气动等设计分析到复杂系统的全系统分析,

到引领协同仿真技术的发展方向,AMESIM的发展轨迹和方向代表了工程系统仿真技术的发展历程和趋势。 一、系统仿真技术发展的现状 工程系统仿真作为虚拟设计技术的一部分,与控制仿真、视景仿真、结构和流体计算仿真、多物理场以及虚拟布置和装配维修等技术一起,在贯穿产品的设计、制造和运行维护改进乃至退役的全寿命周期技术活动中,发挥着重要的作用,同时也在满足越来越高和越来越复杂的要求。因此,工程系统仿真技术也就迅速地发展到了协同仿真阶段。其主要特征表现为: 1、控制器和被控对象的联合仿真:MATLAB+AMESIM,可以覆盖整个自动控制系统的全部要求。 2、被控对象的多学科、跨专业的联合仿真:AMESIM+机构动力学+CFD+THERMAL+电磁分析 3、实时仿真技术 实时仿真技术是由仿真软件与仿真机等半实物仿真系统联合实现的,通过物理系统的实时模型来测试成型或者硬件控制器。 4、集成进设计平台 现代研发制造单位,尤其是设计研发和制造一体化的大型单位,引进PDM/PLM系统已经成为信息化建设的潮流。在复杂的数据管理流程中,系统仿真作为CAE工作的一部分,被要求嵌入流程,与上下游工具配合。

1.3.1国外交通仿真技术的研究现状 交通系统仿真技术是随着电子计算机和系统仿真技术的发展而发展起来的。在国外大体上经历了三个发展阶段tl3〕。 第一阶段,20世纪40年代末至60年代初,为诞生期。该时期的工作大多讨论的是如何进行交通流仿真,直到大约1%O年,用仿真技术研究交通流状态的可能性和可行性才得到普遍承认,并且开始开发一些交通系统仿真软件。 第二阶段,20世纪60年代初至80年代初,为发展期。该时期,发表了大量的论文和专著,主要都是关于交通流仿真方法及其模型建立的内容。与此同时,大量的交通系统仿真应用软件被开发出来,这些软件可以分为两种类型,一类以宏观交通仿真模型为基础,另一类则以微观交通仿真模型为基础。 第三阶段,20世纪80年代初至现在,为成熟期。这一时期,交通系统仿真技术在美国已经得到了迅速的发展和广泛的应用。本阶段,交通系统仿真技术的发展呈现如下特征: ①系统建模开始突破微观模型与宏观模型,出现了混合模型。一个典型的例子是由schwerdtfeger于1984年提出的DYNEMO仿真模型,采用交通流的一般关系式来描述车流运动,而将每辆车看作是一个基本单元。另外,、乞nAerde于20世纪80年代中期开发的INTEGRATION,混合使用了微观和宏观交通流模型,被认为是准微观模型。 ②仿真软件开始向大型化、综合性方向发展。例如,由Hubschnelder

从1983年开始研制的MlsSION软件,既可用于高速公路,又可用于城市道路;既可用于一般的交通流仿真,又可用于公共交通系统的仿真试验。再如,由英国M琳公司开发的T班PS和美国caliper公司推出的肠anscAD软件包,都是以四阶段模型为基础,用于区域交通规划。值得一提的还有,由英国Quadstone公司从1992年开发奴它ARAMIcs,能够持100万个结点,,_400万个路段,32000个区域的路网。除此之外,这一时期还研制出用于信号交叉口的CALSIG(1988年)、CAPSSI(1986年)、POSIT(1985年)、SIDRA2.2(1986年)、sIGNA 乓55(1986年)、soAP一84(1984年),用于高速公路的CoRQ以及用于乡村道路的TWOPAS等。 ③研究重点从软件开发逐渐转向了系统模型的改进,包括模型的精炼,如加入优化子模型和加入有效性测定、仿真模型集成、向个人计算机移植等等。于是,己开发出的软件不断推出新的版本,比如,到1983年,sIGOP己上升为SIGOP一111;到1987年,TRANSYT已经上升为TRANSYT7F;到1985年,FREQ已上升为FREQSPE,TRARR 己提出了第三版等等。 中国智能交通网https://www.doczj.com/doc/9c4217057.html, 国内外交通仿真技术的研究现状https://www.doczj.com/doc/9c4217057.html,/tech/show-8818.html ④新的计算机技术开始用于交通系统仿真,主要表现为仿真界面更加友好,人机交流更加方便。另外,计算机图形技术的应用使得仿真过

半实物仿真技术的发展现状 刘延斌 金光 (中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春130022) 摘要 随着国防科技事业不断发展,半实物仿真技术因其具有的诸多优点愈来愈成为科学研究必不可少的手段。本文介绍了半实物仿真技术的现状及关键技术,并对半实物仿真的未来加以分析,最后指出智能、高效、可靠是其发展的方向。 关键词 半实物仿真;仿真技术;系统仿真 1 引 言 仿真技术综合了当代科学技术中多种现代化尖端手段,极大地扩展了人类的视野、时限和能力,在科学技术领域起到了极其重要的作用。近10年来,我国仿真技术得到迅速发展。从应用的广泛程度看,已经从早期的航空、航天、火力发电和核动力发电部门扩展到今天的军事、电子、通信、交通、舰船、冶金、建筑、气象、地质、机械制造、轻工、技术训练等多种行业和部门,其应用已渗透到系统生命周期的全过程。半实物仿真作为仿真技术的一个分支,涉及的领域极广,包括机电技术、液压技术、控制技术、接口技术等。从某种角度上讲,一个国家的半实物仿真技术的发展水平也代表其整体的科技实力。半实物仿真是工程领域内一种应用较为广泛的仿真技术,是计算机仿真回路中接入一些实物进行的试验,因而更接近实际情况。这种仿真试验将对象实体的动态特性通过建立数学模型、编程,在计算机上运行,这是在飞机与导弹控制和制导系统中必须进行的仿真试验。 2 半实物仿真技术 半实物仿真技术又称为硬件在回路仿真,在条件允许的情况下尽可能在仿真系统中接入实物,以取代相应部分的数学模型,这样更接近实际情况,从而得到更确切的信息。这种仿真试验将对象实体的动态特性通过建立数学模型、编程,在 计算机上运行。此外要求有相应的模拟生成传感器测量环境的各种物理效应设备。由于在回路中接入实物,硬件在回路仿真系统必须实时运行,因此半实物仿真系统可以归纳为以下几部分:①仿真计算机系统(动力学模型及程序、数据)与接口; ②环境模拟设备(角运动仿真器、目标特性仿真器、目标运动仿真器、负载仿真器等);③被测实物(传感器、控制计算机、执行机构)。如图1所示: 图1 半实物仿真系统框图 下面以一个典型导弹射频半实物仿真系统来说明半实物仿真系统的工作模式。图2为导弹射频半实物仿真系统的示意图。其中仿真计算机一方面实现导弹和目标的动力学和运动学的数学模型以及一些非实物的数学模型,另一方面控制整个仿真试验。目标模拟器用来仿真被攻击的目标。仿真计算机计算出目标相对导弹的运动(视线角及其速率、距离),将计算结果输入目标仿真

姓名:高东阳 学号:1511090121 学院:化工与材料学院专业:化学工程与工艺班级:B0901 指导教师:张芳 日期: 2011 年12月 7日

半导体材料的研究综述 高东阳辽东学院B0901 118003 摘要:半导体材料的价值在于它的光学、电学特性可充分应用与器件。随着社会的进步和现代科学技术的发展,半导体材料越来越多的与现代高科技相结合,其产品更好的服务于人类,改变着人类的生活及生产。文章从半导体材料基本概念的界定、半导体材料产业的发展现状、半导体材料未来发展趋势等方面对我国近十年针对此问题的研究进行了综述,希望能引起全社会的关注和重视。 关键词:半导体材料,研究,综述 20世纪中叶,单晶硅和半导体晶体管的发明及其硅集成电路的研制成功,导致了电子工业革命;20世纪70年代初石英光导纤维材料和GaAs激光器的发明,促进了光纤通信技术迅速发展并逐步形成了高新技术产业,使人类进入了信息时代。超晶格概念的提出及其半导体超晶格、量子阱材料的研制成功,彻底改变了光电器件的设计思想,使半导体器件的设计与制造从“杂质工程”发展到“能带工程”。彻底改变人们的生活方式。在此笔者主要针对半导体材料产业的发展、半导体材料的未来发展趋势等进行综述,希望引起社会的关注,并提出了切实可行的建议。 一、关于半导体材料基础材料概念界定的研究 陈良惠指出自然界的物质、材料按导电能力大小可分为导体、半导体、和绝缘体三大类。半导体的电导率在10-3~ 109欧·厘米范围。在一般情况下,半导体电导率随温度的升高而增大,这与金属导体恰好相反。凡具有上述两种特征的材料都可归入半导体材料的范围。[1] 半导体材料(semiconductormaterial)是导电能力介于导体与绝缘体之间的物质。半导体材料是一类具有半导体性能、可用来制作半导体器件和集成电的电子材料,其电导率在10(U-3)~10(U-9)欧姆/厘米范围内。[2]随着社会的进步以及科学技术的发展,对于半导体材料的界定会越来越精确。 二、关于半导体材料产业的发展现状及解决对策的分析 王占国指出中国半导体产业市场需求强劲,市场规模的增速远高于全球平均水平。不过,产业规模的扩大和市场的繁荣并不表明国内企业分得的份额更大。相反,中国的半导体市场正日益成为外资公司的乐土。[3]

仿真及优化发展现状和未来展望 摘要:仿真优化技术是实现传统制造向可预测制造、科学制造转变的关键技术,目前已经引起科学界和企业界的广泛关注。本文在阐述了仿真优化基本原理和方法的基础上,介绍了国内外仿真优化技术在制造系统中各个层次的应用概况、研究成果及各种仿真优化系统采用的开发工具,并对国内外发展状况进行了简要的对比分析,指出了目前仿真优化研究中存在的问题以及主要发展趋势。 关键词:仿真,优化,仿真软件,仿真建模。 引言 20 世纪 90 年代,为了解决产品在 TQCSE 方面存在的问题,出现了多种制造模式,如可重构制造和大规模定制等。在这些先进制造模式指导下的制造系统规模庞大、结构复杂,制造系统从初期规划(资源配置、布局规划)到实际运行(供求关系管理、生产计划与调度)阶段都存在复杂的决策问题。这些决策问题包含众多影响因素、因素之间关系错综复杂,传统数学优化方法已经无法解决这类问题,仿真优化技术则以其独特的优化方法和强大的建模能力引起科学界和企业界的广泛关注。每年 Winter Simulation 会议都将仿真优化列为一个国际前沿课题来研讨,并介绍最新的理论研究成果及应用情况。2000 年,世界著名的两本仿真书籍《Simulation Modeling and Analysis》与《Discrete Event Systems Simulation》首次将仿真优化作为一个专题进行讨论,并指出仿真优化对仿真的推广应用具有重要的影响;自上世纪 90 年代中期开始,各种商业化仿真软件将优化作为一个重要模块纳入其中,目前已成为不可或缺的部分。尽管仿真优化已经取得了长足的发展,有些仿真优化系统已经开始工业应用,但仿真优化领域仍然存在一些亟待解决的问题。本文首先从仿真优化的原理、方法等方面对这一技术进行分析,然后综述国内外研究现状,最后分析仿真优化存在的问题及发展趋势。

国内外交通仿真技术的研究现状 仿真,顾名思义是指对真实事物的模仿,也称为“模拟”,它是指为了求解问题而人为地模拟真实系统的部分或整个运行过程。由于科学研究与实践的对象是兼有方法论与工具意义的系统仿真问题,因此,我们讲的仿真一般也就是指系统仿真。雷诺(T.H.Nayfor)在其专著中定义:仿真是在数字计算机上进行实验的数学化技术,它包括数字与逻辑模型的某些模式,这些模型描述某一事件或系统(或者它们的某些部分)在若干周期内的特征。 国内学者认为:系统仿真就是在计算机或实体上建立系统的有效模型(数字的、物理的、数字一物理效应混合的模型),并在模型上进行系统试验。 目前人们普遍接受的观点是:系统仿真是以相似原理、控制理论、系统技术、信息技术及其应用领域有关专业技术为基础,以计算机和各种专用物理效应设备为工具,利用系统模型对真实的或设想的系统进行动态研究的一门多学科综合技术。 系统仿真是20世纪50年代逐步形成并迅速发展起来的新兴学科。最早的通用仿真器是由美国IBM公司研制的,1%7年更名为通用仿真系统,并增加了许多功能,直至后来发展成应用最广的一种离散系统仿真语言。时至今日,仿真技术发展方兴未艾。我国自20世纪50年代就开展了仿真技术研究,并得到了迅速发展。60年代末,在开展连续系统仿真的同时,已开始对离散事件系统(如交通管理、

企业管理)进行仿真研究。 70一80年代,在训练仿真器方面获得飞速发展,自行研制的飞行仿真器、舰艇仿真器、火电机组培训仿真系统、化工过程培训仿真系统、汽车模拟驾驶仿真器相继研制成功并投入使用,在行业操作人员培训中发挥了很大的作用。1989年中国系统仿真学会正式立,标志着仿真学在中国的发展进入了一个崭新的阶段。90年代,我国开始对分布交互式仿真、虚拟现实仿真等先进仿真技术及其应用进行研究,开展了较大规模的复杂系统仿真[‘2一。 系统仿真近些年来发展十分迅速,它综合集成了计算机、网络、图形图像、多媒体、软件工程、信息处理、自动控制等多个高科技领域的知识。现代仿真系统已经成为任何复杂的系统特别是高新技术产业不可缺少的研究、设计、评价和训练的手段和工具,并在实践中得到了有效的应用。 1.3.1国外交通仿真技术的研究现状 交通系统仿真技术是随着电子计算机和系统仿真技术的发展而发展起来的。在国外大体上经历了三个发展阶段tl3〕。 第一阶段,20世纪40年代末至60年代初,为诞生期。该时期的工作大多讨论的是如何进行交通流仿真,直到大约1%O年,用仿真技术研究交通流状态的可能性和可行性才得到普遍承认,并且开始开发一些交通系统仿真软件。 第二阶段,20世纪60年代初至80年代初,为发展期。该时期,发表了大量的论文和专著,主要都是关于交通流仿真方法及其模型建立