第二节血液循环

(第一课时血管和心脏)

一、知识目标:

1、区别动脉、静脉和毛细血管的结构与功能特点

2、描述心脏的结构和功能

二、能力目标:

1、通过观察比较血管图片,形成比较学习的方法

2、通过观察心脏的外形,形成相应的观察能力

三、情感态度与价值观目标:

1、通过对心脏结构的了解,认识心脏病的危害,形成宣传意识

2、通过小组观察心脏结构,培养合作意识

四、教学重难点:

1、区别动脉、静脉和毛细血管的结构与功能特点

2、描述心脏的结构和功能

五、教学设计:

引入:生活中的一些现象,联系到血液,进而引出新问题。

现象一:日常生活中,我们常常在无意间把皮肤蹭破了,这个时候会怎样?

现象二:现在人们的生活条件变好了,许多人家都买了小汽车,车多了,交通事故也多了。交通事故最明显的现象是什么?

复习血液,引出课题。

问题:1、人类要与生存环境进行物质和能量的交换,需要血液来运输,运输需要管道和动力,你知道运输血液的管道和动力是什么吗?

2、你知道血管有哪几种吗?

3、能不能说一说你是怎么知道这几种血管的?

讲述:本节课我们就来学习相关的知识。

新课教学:

阅读:什么是动脉、静脉、毛细血管?

图片:媒体展示血管模式图,并指导学生观察。

讲述结合课件,说明三种血管的特点,同时展示血管结构图,以供学生参考。

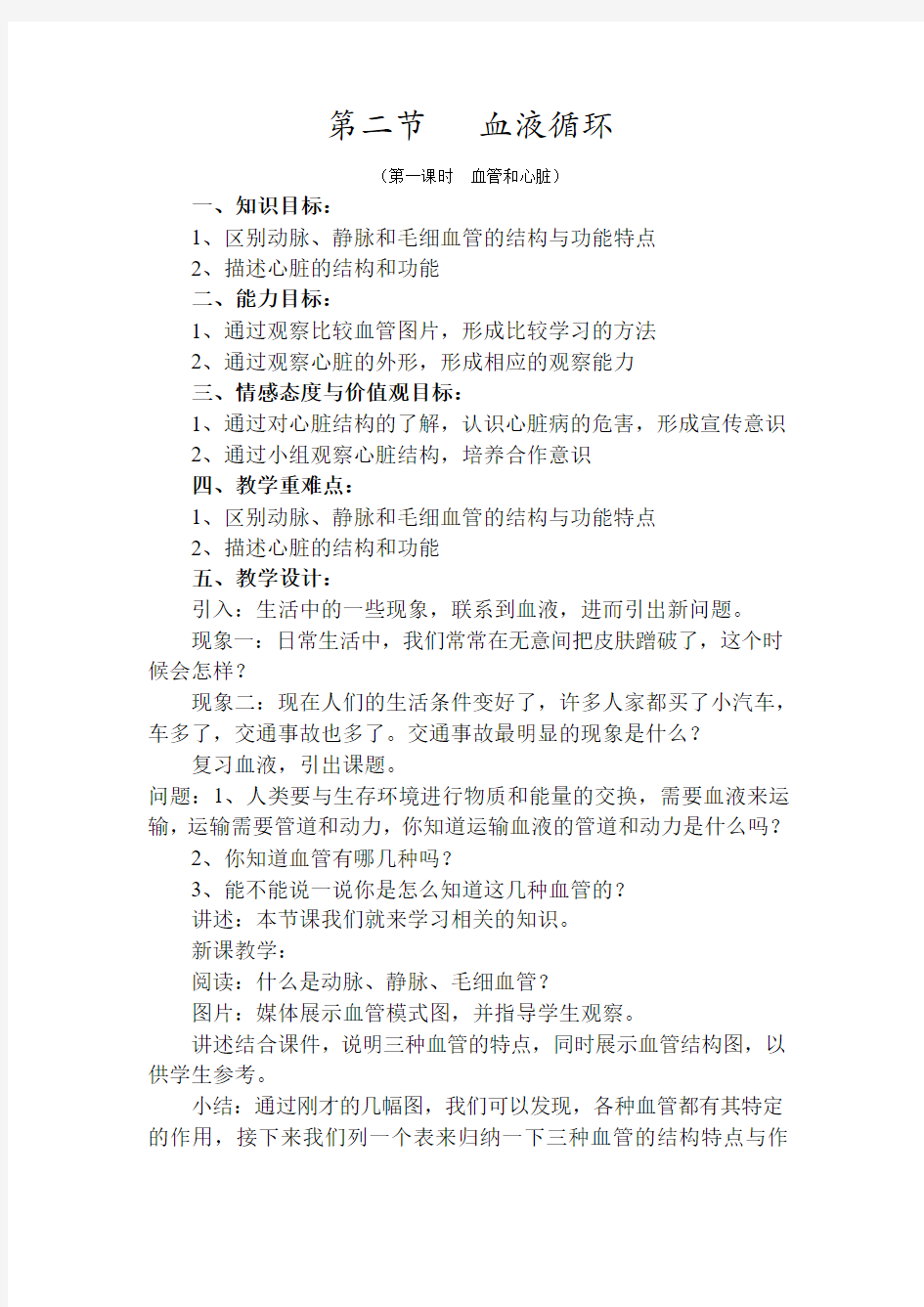

小结:通过刚才的几幅图,我们可以发现,各种血管都有其特定的作用,接下来我们列一个表来归纳一下三种血管的结构特点与作

练习:接下来,我们来看几个图,大家来识别一下,图中的血管是什么血管,为什么?(课件展示,简单讲评)

过渡:同学们,血液在血管中不停地流动,给我们的身体运输氧气、养料和代谢废物,那么,是谁为血液的流动提供了动力呢?

阅读:心脏的位置、大小、结构、功能等。

观察:心脏结构模型。

提示:1、心脏有几个腔室?各与那些血管相连?

2、心脏各腔室壁的厚度一样吗?有什么区别?

3、心脏内的血流怎样?

4、心脏内有什么特殊的结构?

活动:把手放在胸前感受心跳的位置。

位置:位于胸腔的中部偏左下方,形状像倒置的梨。

大小:约与本人的拳头相近。

作用:不停收缩和舒张地搏动,使血液在体内不停地循环流动,为身体运输营养物质和氧,运走代谢废物。

课件展示:心脏的形态、解剖结构和血液方向。

说明:血液方向:上、下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉,肺静脉→左心房→左心室→主动脉。

练习:(课件展示,简单讲评,结合练习,总结内容)

课堂回顾,总结本节课的内容,并完成课堂练习。

《血液循环途径》教学案例 一、【教材分析】(一)教材的地位和作用 《血液循环途径》为义务教育课程标准实验教科书《生物学》(人教版)七年级下册第四章“人体内物质的运输”中的第三节的第二课时内容,课时安排为一课时,在学习了血管,血液,心脏等知识的前提下,讲述人体血液循环的相关知识,人体需要的氧气和养料必须及时运来,并把产生的二氧化碳废物运走,人体才能维持正常的生命活动,而这些都必须通过血液循环来实现。因此,木节内容是木章的重点和核心,在全篇具有承上启下的作用。 教材中用整页篇幅特意安排了一幅人体血液循环模式图,形象地表现了血液在封闭式的管道系统中的循环流动,学生能否读懂这幅图,标志着是否掌握了木节知识。教材中还设计了两个讨论和两道课堂练习,都从不同的层面体现了木节知识的重点与难点。 (-)教学重难点: 教学重点: 1.人体的血液循环途径。 教学难点:正确理解血液成分在循环途径的变化。 二、【教学目标】

(-)知识B标: 1.正确概述人体的血液循环途径。 2.区分动脉血和静脉血,理解在血液成分在循环途径中发生地变化。 3.了解血液循环的意义 (-)能力0标: 1?通过组织学生自学,培养学生的自主学习、自我探究能力; 2?通过归纳总结,培养学生的比较、分析、判断等思维能力; 3?通过多媒体的辅助,训练学生细致观察的能力。 (三)情感B标:通过学习有关知识,认识到生命的奇妙,树立生物体结构和功能相适应的观点。引导学生热爱科学,建立科学的价值观。 【确定依据】根据生物课程标准的要求,重点培养学生的科学探究和实践能力,让学生“初步学会生物科学探究的一般方法,培养分析解决实际问题的能力” 0 三、【教法和学法】 【确定依据】1、学情:七年级的学生,活泼好动,思维敏捷,但抽象思维略显不足,在课堂上,他们好表现,不喜欢老师的空洞说教,拒 绝老师将思想强加给他们。 2、生物新课程标准。 1) 导课:情景设置法一激发感情,引起兴趣。 2) 突破重点与难点:1、启发式一逐步引导,逐渐深入。

第一节血液循环 教学目标: 教学重点:1、区别动脉、静脉、毛细血管 2、描述心脏的结构和功能 3、描述血液循环的过程 教学难点:1、描述心脏的结构 2、说出血液在循环过程中成分的变化 课时安排:4课时 教学方法:讨论法、实验法 教学设计: (一)、导入新课 师:同学们都知道,血液在全身是循环流动的,它为什么不会停息呢? 生:由于心脏的作用。 师:对,心脏就像水泵一样,把血液从心脏输送到全身,推动着血液不停地流动,它是血液循环的动力器官。本节课我们就来学习血液运输的动力器官――心脏。 (二)、进行新课 【展示模型】揭开人体模型的胸腔,慢慢取出心脏,留给学生观察的时间。教师在展示过程中,注意提醒学生观察心脏的位置、形状、

大小等(学生认真观察后,会轻松地回答出来)。 【学生总结】人的心脏位于胸腔中部偏左,在左、右两肺之间,形状像桃子,大小与本人拳头差不多。 【结构展示】把心脏模型解剖开,让学生观看。 师:心脏的内部结构到底怎样呢?引入正文。 【观察讨论】看看心脏有几个腔,各腔之间是否相通,壁薄厚有什么差别,连接各腔的血管有什么特点,是动脉,还是静脉……学生们积极地讨论,预习过的能积极带动其他学生参与。 【学生体验】取一个新鲜的猪心脏,让学生用手摸一摸,感受心房壁与心室壁的薄厚,左、右心室壁的薄厚,想一想这与心脏的功能有何关系。观察连接心 房和心室的血管,联系所学动脉、静脉的知识,了解其特点。有的女生胆子小,不敢用手摸,应鼓励。对学生的疑问注意引导分析,不要盲目地进行解释。有异议的给予肯定和表扬,以激发他们的积极性。观察血管时,可对学生适当提示,以巩固动脉、静脉概念。 【交流总结】心脏有四腔――左心房、左心室、右心房、右心室,同侧的心房与心室相通。左右心室的壁薄厚不同,左心室的壁心肌发达,壁厚;右心室心肌不如左心室发达,壁较薄。心室与心房比较,心室壁厚,心房壁薄(解释:左、右是以人体的生理结构为依据的)。心脏四腔分别连接不同的血管,左心室连接主动脉,左心房连接肺静脉,右心室连接肺动脉,右心房连接上、下腔静脉。

第九章血液循环 1.试比较心室肌细胞动作电位和骨骼肌细胞动作电位的异同点。

绝对不应期:在此阶段,给予第二次刺激,心肌细胞不会产生兴奋和收缩,此时的兴奋性为零。离子机制是,钠通道完全失活或 刚刚开始复活。心肌的全部收缩期和舒张期的开始阶段,此 时CA通道会开放。 相对不应期:给心肌细胞一个高于阈强度的刺激,可引起扩布性兴奋,但是产生的动作电位去极化的幅值小而复极化速度快,动作 电位的时程较短。离子机制是钠通道已经逐渐复活,并具有 开放能力,但尚未恢复到正常兴奋水平,而K电流仍较大, 心肌细胞的兴奋性低于正常水平。此时心肌细胞处于舒张 期,CA通道关闭。 超常期:膜处于去极化状态,膜电位接近阈电位水平,此时心肌细胞的兴奋性高于正常。离 子机制是部分钠通道已恢复到正常水平,这些钠通道容易接受刺激产生兴奋,但动作 电位的幅值和速度仍低于正常。此时心肌细胞处于舒张期。 低常期:由于NA-K泵每水解一个ATP泵出3个NA泵入2个K,使膜出现微弱的超极化。此时心肌细胞处于舒张期。 5.简述影响心肌兴奋性传导的因素。 不同心肌组织间的兴奋传递依赖于心脏的特殊传导组织;心肌细胞间的兴奋传递主要由缝隙连接完成。缝隙连接广泛存在于心房肌和心室肌的闰盘结构中,大大加快了心房肌和心室肌兴奋传递的速率,

使心房肌和心室肌分别发生同步收缩,具有“合胞体”的性质,所以,缝隙连接的多少直接影响兴奋性的传导。 兴奋传递有房室延搁的现象,其主要原因:第一,结区细胞较小,只能产生很小的局部电流;第二,房室交界处缝隙连接较少。 6.简述Starling机制的主要生理意义。 ①心肌细胞抵抗过度伸长的特性,对于心脏的泵血功能具有重要的意义。能够保持正常的压力水平。 ②由于上下腔静脉存在于胸腔中,吸气和呼吸时胸内负压的变化,可使回心血量随呼吸运动而改变,这种变化通过异常自身调节引起心输出量的变化。 ③当体位改变时,回心血量的改变将导致心输出量的改变。 ④左、右心室间搏出量平衡的调节也是依赖于此机制实现的。假如不存在这种机制,只要右心室比左心室每分钟多泵出1℅的血量,就会使全身的血液在2h内全部进入肺循环。 7.前负荷与后负荷对心脏射血功能有何影响? 前负荷:收缩前就作用在肌肉上的负荷,使肌肉收缩前就处于某种程度的拉长状态,使其具有一定的初长度。前负荷增加,初长度增长,使心肌的收缩力增强,心输出量增多,射血功能增强。 后负荷:收缩后遇到的负荷或阻力,不增加肌肉的初长度,但能阻碍肌肉的缩短。阻碍缩短后,会减少心肌的收缩力,心输出量减少,射血功能减弱。

输送血液的泵——心脏(第二课时:血液循环) 【教学课题】输送血液的泵——心脏(第二课时:血液循环) 【教材分析】 1.教材内容分析 本节教材主要讲述了血液循环的途径,既是重点又是难点。学生在前面的学习中已经掌握了血液、心脏、血管和呼吸系统的相关知识,知道心脏是输送血液的泵,也知道氧气会通过呼吸作用进入血液。这些知识都为本节课的学习奠定了基础。 2.课程标准要求 (1)知道血液循环的两条途径。 (2)知道动脉血和静脉血的成分。 【教学目标】 【知识目标】 1.两条循环的途径; 2.血液在循环中的变化; 【能力目标】 通过师生间、学生间的相互讨论,学习运用原有知识自主地获取新知识。【情感目标】 1.在合作学习中提高思维能力及实验能力; 2.通过血液循环的学习知道保护心脏的重要性。 【教学重点】 1、小鱼尾鳍内血液流动实验,观察小鱼心脏的实验; 2、体循环与肺循环的途径; 【教学难点】

1、体循环和肺循环的途径; 2、动脉血和静脉血的成分变化及位置。 【教学策略】 1.实验:观察小鱼尾鳍的血液流动,让学生通过亲手操作,对血液流动产生感性认识。 2.PPT演示:更直观反映人体内动脉血和静脉血的变化以及血液循环的路径。 3.课时安排 本节教学内容的课堂教学为1课时。 【教学用具】 实验用品、多媒体设备、人体心脏模型 【教学板书】 肺动脉肺泡毛细血管网 上腔静脉 肺静脉下腔静脉右心房左心房 右心室左心室 主动脉 身体毛细血管网 体循环肺循环 【教学进程】 教学程序 (包括时间 进程) 教师行为学生活动设计意图 导入1.5min 提问:同学们,前面我们学习 了人体输送血液的泵——心 脏以及运输血液的通道—— 血管,也了解了血液中有许多 物质,如血浆、血细胞,那你 学生讨论 (有的认为是朝着 一个方向运动的, 有的则认为不是; 有的认为总是朝着 激发学生学习兴 趣 让他们对血液的 流动产生自己的 认识

《血液循环》 教学目标 1、知识方面: (1)能区分动脉、静脉和毛细血管,说明不同类型血管的功能,及其与功能相适应的结构特点。 (2)能够描述心脏的结构和功能,说明心脏与功能相适应的特点。 (3)能概述心脏的生理特征。 2、能力方面: (1)能描述血液循环的途径,简述血液循环过程中血液成分的变化,说出血液循环在人体中的意义。 (2)观察小鱼尾鳍内血液流动现象的实验,学习用比较法归纳三种血管的区别。 3、情感态度与价值观 在解读血液循环模式图的过程中,学习用辩证法分析人体血液循环途径的方法。 教学重点 (1)血管的结构与功能。 (2)心脏的结构和功能。 (3)血液循环的途径与意义。 (4)血压与脉搏的概念。 教学难点 (1)不同血管的结构与功能相适应的特点。 (2)心脏与其功能相适应的结构特点;心动周期与心脏功能的方法。 (3)体循环、肺循环中的气体交换。 (4)血压、脉搏的形成;探究运动与脉搏的关系。 教学用具显微镜血管的横切片猪心脏水蚤鲫鱼 教学方法探究试验讨论 课时安排 4课时 教学过程 第1课时血液流动的管道----------血管 (一)复习提问 1、常见的血型有几种? 2、输血时有什么原则 (二)新课 合作交流,解读探究 1.实验:用显微镜观察各种血管

观察步骤: (1)在显微镜下观察血管的横切片,区别并比较动脉与静脉管壁结构的差异。 (2)观察毛细管装片。 2.三种血管的比较学习 多媒体展示三种血管的模式图 讨论三种血管的特点。 小结师生共同得出: (1)动脉:A概念:将血液从心脏输送到身体各部位的血管。B特点:管壁厚,弹性大,管内血流速度最快。 (2)静脉:A概念:将血液从身体各部位输送回心脏的血管。B特点:与同级动脉相比,静脉管壁薄,弹性小,管腔大,管内血流速度较慢。 (3)毛细血管:A概念:是连通微小动脉和静脉之间的血管。B特点:数量最多,分布最广,它的管壁极薄,由一层上皮细胞构成,管内径极小,红细胞只能单行通过,管内血流速度最慢,这些特点有利于血液与组织细胞充分进行物质交换。 (三)总结 通过这节课的学习,我们知道了人体内的血管包括动脉、静脉和毛细血管三种,动脉是离心血管,静脉是回心血管,毛细血管是连通最小动脉和最小静脉之间的血管,它有很多特点有助于血液和细胞之间进行物质交换。 (四)课堂练习 第2课时血液运输的动力器官———心脏 (一)创设情境,导入新课 用多媒体课件讲述世界上第一张心电图的故事。 今天课堂讨论的主题就是心脏。人只要活着,心脏就在不断地跳动。将你的右手按住胸部的左侧,感觉一下心脏的搏动。一般来说,一旦心脏停止跳动,就意味着一个人的生命结束了。那么,心脏的结构究竟是怎样的,它又是怎样工作的呢? (二)合作交流,解读探究 1.心脏的结构 实验观察心脏 交流五分钟后,每组选派代表发言 多媒体展示心脏的结构 小结师生共同总结出: (1)心脏壁主要由心肌构成,心肌具有收缩和舒张的功能。当它收缩时,血液被压出心脏,舒张时,血液流回心脏。就这样,心脏昼夜不停地收缩和舒张,推动血液在血管里循环流动。(2)心脏有四个腔:上面有左心房和右心房;下面有左心室和右心室。由于输送血液距离

七年级生物下册《输送血液的泵--心脏》 第二课时教案 一、学情:七年级的学生,由于身体和心理及认知的特点,往往聪明活泼好动,思维非常的敏捷,但也存在抽象思维略显不足的情况,在课堂上,他们好表现,不喜欢老师的空洞说教,拒绝老师将思想强加给他们。因此,根据生物课程标准的要求,重点培养学生的科学探究和实践能力,让学生“初步学会生物科学探究的一般方法,培养分析解决实际问题的能力”是生物学的任务。 二、教材:《血液循环途径》为义务教育课程标准实验教科书《生物学》(人教版)七年级下册第四章“人体内物质的运输”中的第三节的第二课时内容,课时安排为一课时,在学习了血管,血液,心脏等知识的前提下,讲述人体血液循环的相关知识,人体需要的氧气和养料必须及时运来,并把产生的二氧化碳废物运走,人体才能维持正常的生命活动,而这些都必须通过血液循环来实现。因此,本节内容是本章的重点和核心,在全篇具有承上启下的作用。 三、教法 导课:复习引入,体现温故知新。 2突破重点与难点: (1)启发式——逐步引导,逐渐深入。

(2)直观式——多媒体演示。 (3)探究式——发现问题,寻求规律。 四、说学法 、分组探究法。 2、归纳总结法。 3、动眼观察、动脑思考、动口表达。 4、学生积极参与课堂活动,当堂巩固。 四、教学过程 (一)课前准备: 学生:阅读科学家的故事——血液循环的发现。 教师:PPT (二)导入新课: 上节课我们学习了心脏的结构,先来复习上一节课的内容,师提问:心脏由哪几个腔构成?分别和哪些血管相连接?(房连静脉,室连动脉,左室主动,右室肺动,左房肺静,右房上下) 提出问题:我们既然已经知道了血液在心脏里的流动过程,那么血液又是怎样在全身流动的呢,这种循环流动又有什么意义呢?引出新课,这节课我们来探究学习血液循环的

心脏和血液循环 科学知识: 1 、知道心脏的形态和功能。 2 、认识血液循环器官及其作用。 科学探究: 1 、会利用模型来研究心脏的功能。 2 、能准确测定自己的脉搏。 科学态度: 1 、体会到利用模型研究问题的乐趣,并认识到这是一种重要的研究方法。 2 、意识到坚持体育锻炼有利于心脏健康。 科学、技术、社会与环境: 体会模型在科学技术中的应用,培养学生对模型地设计技术。 教学重点:了解心脏跳动的意义。 教学时间:一课时 教学准备:视频资料、心脏模型、小橡皮球、水槽。 教学过程: 第一课时 一、导入: 1 、活动:把手放在胸口感受心脏的跳动,说说你的感受。 2 、讲述:今天我们学习“心脏的跳动”。 二、自主学习: 1 、认识心脏。 ( 1 )提问:心脏在身体的什么部位?它的形状像什么?它有多大?这些问题你能回答出来吗? 学生试着回答。 ( 2 )讲述:大家回答的都不是很准确,让我们通过心脏模型来认识心脏。(出示模型)心脏共分为 4 个室,分别是左心房、左心室、右心房和右心室,上面还布满了各种血管,它是人体血液循环系统的主要器官。 ( 3 )提问:心脏每时每刻都在不停地跳动,你知道什么是心跳吗?你觉得

心跳是什么? 学生汇报。 ( 4 )讲述:我们做一个实验来进一步理解什么是心跳。演示并讲解:一只手握住皮球,有节奏地反复挤压与松开皮球,连续做 20 次,来模拟心脏的跳动。请仔细体会手上有什么感觉。(指名演示实验,谈体会) ( 5 )要求:我们换个方法再做模拟实验。每个同学反复地把拳头握紧与松开,连续做 20 次,模拟心脏的跳动,体会手上的感觉。(分组实验、交流)全班汇报。 ( 6 )讲述:通过模拟实验,大家感觉到手有节奏地握紧与张开,感觉到手臂上的肌肉也随着一起紧张、放松。这只是模拟实验,我们再来看一段真实的录像,看看心脏究竟是怎样跳动的? 学生汇报。 ( 7 )小结:心脏也是由肌肉构成的,心跳就是心脏的收缩与舒张。心脏收缩舒张一次,我们就会感觉到一次心跳。 2 、探究心脏不停地跳动的原因。 ( 1 )讲述:我们的心脏始终处于跳动状态的,这也是生命存在的必要条件。可是心脏为什么要不分日夜地跳动呢?下面,我们通过几组实验来看一看。 ( 2 )演示实验 1 ,反复挤压塑料瓶,你们仔细观察发生了什么现象? (水被挤压到另一个瓶子里了) ( 3 )提问:谁知道心脏把血液运输到哪里去了?(全身) ( 4 )提问:为什么血液能被运输到全身呢?通过什么来运输的? (全身分布了很多血管) ( 5 )讲述:我们来看人体的血管是怎样分布的。 出示血液循环模型,讲述:人除了依靠心脏的收缩与舒张引起心跳外,全身分布了动脉和静脉供血液流动,保证人体的正常活动。在第 1 课中,我们已经学会测量 1 分钟内脉搏的方法,是怎样测量的?今天我们要测量 1 分钟内心跳的次数。你们会测量吗? (把手放在胸口,有力地跳动) 每人测量 1 分钟内的心跳次数,并记录。 每人测量 1 分钟内的脉搏次数,并记录。

第2节血液循环 【学法指导】先通读教材P34-37,勾画出人体三种血管结构及特点;了解不同血管的出血特点及止血方法。通读教材P38-40,,勾画出人体心脏的结构和相连的血管。最后尝试分析血管和心脏的关系。 探究案(课前完成,夯实基础) 探究一:三种血管结构特点 小资料1:心脑血管疾病是心脏血管和脑血管疾病的统称。心脑血管疾病是一种严重威胁人类,具有高患病率、高致残率和高死亡率的特点。即使用目前最先进、完善的治疗手段,仍有50%以上的脑血管意外幸存者生活不能完全自理,全世界每年死于心脑血管疾病的人数高达1500万人,居各种死因首位。

小资料2:蚁人,一位曾经拯救世界维护和平的英雄,决定利用身体变小的力量深入人体血管和心脏中, 了解血管和心脏的结构,以便更好地帮助人类彻底治愈这些顽疾。请根据资料思考问题: 1.蚁人缩小进入人体,他首先到了一个是血流飞速的血管A ;顺着血流前进,发现到了血流速度极慢的血 管B ,他需要与红细胞一起排队逐个通过;继续往前走,到了血管C ,发现血流速度快了一点,而且管 腔内部有“门”。你能告诉蚁人A 、B 、C 分别是什么血管吗?它们各有什么特点? 提示:结合蚁人的路线图: 2.蚁人顺着血流来到了心脏,他打开心脏结构图,发现心脏有多个腔室,连接的血管也各不相同,他一不小心,被突如其来的血流冲到了“肺动脉”,才发现伸缩器落在“右心室”了……要帮蚁人制定一个返回心脏的计划才行! (1)完成心脏及相连血管的结构图。 记忆口诀: 心脏和我面对面 我左它右正相反 地下室上盖楼房 上下相通左右墙

房连静脉室连动左室主动右室肺 右心房连上下腔静房室动毛回静 单向流动因瓣膜 (2)蚁人能否直接由肺动脉返回右心室?为什么?(提示:会被什么结构阻挡?) (3)请你帮蚁人制定重返心脏取回伸缩器的路径。(提示:填“动脉”、“静脉”或“毛细血管”) 探究三:急救——出血处理 练习案(达标检测,学习提升) 一、达标提升 1.在医院里输液或抽血的时候,针插入的血管是() A.静脉 B.动脉 C.毛细血管 D.不能确定 2.毛细血管是人体内血液与组织细胞进行物质交换的场所,与该功能相适应的特点是() A.数量多,分布广 B.管壁只由一层上皮细胞构成 C.管内血流速度缓慢 D.以上都是 3.小明的手臂被毒蛇咬伤,为防止蛇毒扩散,应该用止血带扎住他手臂的() A.被毒蛇咬伤处 B.近心端处 C.远心端处 D.以上都可以 4.下图是截取人体某部位连通的三种血管的片段,其中的血液依次流经() A.①→②→③ B.③→②→① C.②→③→① D.③→①→② 5.下列关于出血急救知识的说法,正确的是() A.动脉出血时,血流速度较慢 B.静脉出血时,呈喷泉式射出 C.毛细血管出血时,血量较少可自行凝固 D.动脉出血时应压远心端止血 二、中考热身 6.(2014·广东)关于血液在人体心脏中流动方向正确的是( ) A.肺静脉→左心房→左心室→主动脉 B.肺静脉→左心室→左心房→主动脉 C.主动脉→左心房→左心室→肺静脉 D.上下腔静脉→左心房→左心室→主动脉 7. (2016?咸宁)图中能正确表达下肢静脉内血液方向的是()

生物科《血液循环》专题复习课突破难点的教学设计 镇安镇中学林勇华 《血液循环》是《生物课程标准》北师大版《第四部分----生物圈中的人》的知识,人体吸收的营养物质需要经过循环系统运送到身体的各种组织、器官,人体所产生的废物也通过循环系统、呼吸系统和泌尿系统等的协调活动排出体外,因此本章内容起到了联系各部分知识的作用。这一节教学以血液循环为中心介绍了血液流动的管道、血液运输的动力器官、血液循环途径以及血压、脉搏等方面的基础知识。它既是对前面所学知识的深化,又是后面呼吸、排泄等章节的前提和关键。 课堂目标:血管、心脏结构和血液循环途径等知识都比较抽象,学生理解这些知识点有很大的难度,而这些内容也是本节教学的重点,所以,把以上内容列为难点。在教学中, 利用编制顺口溜和简图帮助学生轻松记忆突破了难点。 一、血管复习中难点的突破 1.识记概念,分清知识点 根据概念认识三种血管:动脉、静脉、毛细血管。

教学中,提示学生,三种血管是根据血液流动方向(以心脏做区分点)来区分的,其中动脉血管内的血液流动方向是离开心脏,相接直不并脉静和脉动而,脏心回流是向方动流液血的内管血脉静. 通,两者通过毛细血管相连通。实际运用中,这是一个比较容易混淆的知识点。编成顺口溜就是:“动离静回毛连通”。将顺口溜多读几次,学生很容易就分清楚了。 2.简图强化理解,提高解题能力 教学中,要帮助学生理解: A 动脉是将血液从心脏送到传身各器官的血管,所以,动脉血管的血液流动情况是从大血管流向小血管(分散型血管); B 静脉是将血液从身体各部分送会心脏的血管,所以,静脉血管的血液流动情况是从小血管流向大血管(汇聚型血管); C 毛细血管处的血液流动情况是小动脉→毛细血管→小静脉(根据血流方向可以判断毛细血管两端各是哪一种血管);由于毛细血管管腔非常小,只能允许红细胞单行通过; D 在相同级别的血管中,血液流动速度各有不同,具体情况是动脉>静脉>毛细血管。 以上四点理解后,马上进行解题训练(借助简图)如下图:

血液循环 一、教学目标 1、了解血液循环的概念。 2、掌握体循环、肺循环的途径,体会血液成分的变化及意义。 3、了解血压的概念以及如何测定血压的方法。 二、教学重点、难点 体循环和肺循环的途径是重点,血液循环途径中血液成分的变化是难点。三、教学过程 大家知道,当人手上不小心划破一个小伤口,就会流血,那么血液在人体内是流动的吗?下面我们就来学习血液循环 历史上许多科学家都对这个问题做了大量的探索工作,其中英国的科学家哈维贡献最大。下面请大家讨论并完成活动一。 活动一哈维实验 (即用绷带将上臂扎紧) 1、现象: 1)上臂肘和腕处的摸不着了。 2)前臂的静脉鼓起来了。 2、哈维猜想: 血液在血管内是,并且在动脉和静脉之间一定有一种血管,这种血管把动脉和静脉之间的血液连通起来。这就是我们常说的。 3、讨论:哈维的猜想正确吗? 过渡:哈维猜想,血液在血管内是流动的,在动脉和静脉之间有一种血管,即我们所说的毛细血管。下面请大家通过实验来验证哈维的猜想。 活动二观察小鱼尾鳍血液的流动 1、实验方法: 将如图所示将培养皿中的小鱼,放在显 微镜下观察。 2、实验现象: 血液由血流速度快的血管 (即),流向小鱼尾部分支多、 数量大的血管(即),该 血管内血细胞一个一个通过,血流速度很 慢,再流出小鱼尾部,流向血流速度较慢的血管(即)。 3、实验结论: 血液在动脉、静脉、毛细血管中的流动方向是: 。 过渡:血液有动脉血和静脉血之分,下面请大家讨论并完成活动三。

活动三动脉血和静脉血 1、动脉是指把血液从输送到的血管。 静脉是指把血液从送回的血管。 2、动脉血是指含氧浓度,血液呈的血液。 静脉血是指含氧浓度,血液呈的血液。 3、判断: 动脉血管内一定流的是动脉血吗?() 静脉血管内一定流的是静脉血吗?() 过渡:通过观察鲫鱼尾鳍血液流动实验,我们了解了血液在人体内是流动的,那么它在人体内又是怎么流的呢?下面请大家完成活动四。 活动四人体的血液循环 组织 O CO 细胞 2 营 养物 质 细血管网 CO 2 O 2 肺泡2 废物 血液循环示意图 1、人体的血液循环可以和。 2、体循环的路径:(即从左心室身体各部分右心房) 左心室(1)(2)(3)右心房 (1)是、(2)、(3)。(提示:体循环就是将心脏内血液流入身体各部分的循环) 3、肺循环的路径:(即从右心室肺部左心房) 右心室(1)(2)(3)左心房 (1)是、(2)、(3)。(提示:肺循环就是将心脏内血液流入肺部的循环) 4、心脏内的血液流动方向: 。(填“心房”或“心室”) 5、血液流至人身体各部分时,成分发生了怎样的变化? 6、血液流至肺部时,成分又发生了怎样的变化? 7、在心脏的四个腔中,各自流的是什么血?(即动脉血还是静脉血)

第一节人体内物质的运输(4)——血液循环 一、学习目标 (一)知识目标 1、了解血液循环的概念。 2、对照插图掌握体循环、肺循环的途径,体会血液成分的变化及意义。 3、了解血压的概念以及如何测定血压的方法。 (二)能力目标 1、通过学习血液循环的途径,培养学生的观察能力及分析、归纳、总结的 思维能力。 2、通过收集有关高血压、冠心病的知识,培养学生收集资料的能力。(三)情感态度价值观目标 通过对血液循环途径的学习,了解自己及家人的身体,以及常见的心血管疾病,自觉养成卫生习惯和自我保健意识。引导学生从身边发现科学,热爱科学的意识。 二、教学重点、难点 体循环和肺循环的途径是重点。 血液循环途径中血液成分的变化是难点。 三、教学方法和手段 观察、讨论、实验,并利用交互式电子白板教学相结合。 四、课前准备 学生查阅到的有关哈维的资料;教师制作课件,一杯凝固的猪血,两根止血带、听诊器、血压计。 五、教学过程 1、复习 教师活动:白板展示心脏结构图,提问: ①心脏的四个腔及其分别与什么血管相连? ②血红蛋白的特性和毛细血管壁的特点。 学生活动:根据心脏结构图回答问题。 2、导入 教师活动: 展示哈维研究血液循环的资料(学生提供),进一步提出问题:心脏为何不停的跳动?引导学生积极思考。

学生活动:①各小组协作完成书本P18的两个讨论和课堂练习(一);②带着问题,观看哈维研究血液循环的资料,并模拟哈维的实验;③血液循环的概念。整合点二:实物展示台便于展示学生的作业,且便于批改,让学生印象深刻。3、新课 活动一 教师活动:出示血液循环图片。 学生活动:结合课本P17的图14-13血液循环示意图,认识血液循环示意图上各个主要部分的名称。 活动二 教师活动: 资料1显示:有人曾做过测定:安静时,一滴血通过这条完整的路线约需20秒钟,而其中16秒在体循环,4秒在肺循环,因此,有些书又把体循环叫大循环,肺循环叫小循环。 资料2显示:在心脏的结构中,左心室壁为右心室壁的三倍厚,它收缩有力,适于把血压到身体较远及位置较高的头部血管,与完成大循环的功能相适应。 展示血液循环动画,结合书本P17图,指导学生观察,记录血液流动的路径,体循环和肺循环各自的路径,提示学生注意观察血液颜色的变化及发生部位。 学生活动:观看动画,根据记录和老师提示描述体循环、肺循环的起点、止点及大致路径,了解体循环和肺循环。小组成员合作写出血液循环途径(名称间用“→”连接)。 整合点三:对于人体的血液循环学生无法观察活体的循环过程,借助于动画,课件结合白板,便于学生反复观看,便于教师讲解时进行圈点。 活动三 教师活动:教师呈现一杯凝固的猪血,从颜色入手,分析为何动脉血、静脉血的颜色会不同。分析体循环中血液成分的变化。 组织细胞 氧气↑↓二氧化碳 左心室→主动脉→全身各级动脉→全身毛细血管→静脉→上、下腔静脉→右心房 利用复习提问②解释,血红蛋白在氧浓度高的地方与氧结合,反之则分离。毛细血管壁由一层细胞构成,利于气体扩散。因此,体循环中血液成分的变化是:鲜红的动脉血→暗红的静脉血。变化部位:全身毛细血管与组织细胞处。 学生活动:学生尝试分析肺循环中血液成分的变化。

第10章循环系统[测试题] 一、单项选择题 1、蒲肯野纤维位于 A.心室的内皮下层 B.心室的心内膜下层 C.心房的心肌层浅部 D.心肌层深部 E.心房的心内膜下层 2、心脏传导系统的细胞实际上是 A.感觉上皮细胞 B.特殊的心肌细胞 C.特殊的神经细胞 D.特殊的运动神经元 E.神经胶质细胞 3、随动脉管腔逐渐减少,管壁各层中变化最大的是 A.内膜 B.中膜 C.内皮下层 D.内弹性膜 E.外膜 4、弹性动脉是指 A.大动脉 B.中动脉 C.小动脉

E.以上均不是 5、大动脉管壁的主要结构特点是A.弹性膜和弹性软骨多 B.弹性纤维和胶原纤维多 C.弹性膜和弹性纤维多 D.弹性膜和平滑肌纤维多 E.弹性纤维多 6、毛细血管的构成是 A.内膜、中膜和外膜 B.内皮、基膜和1~2层平滑肌C.内皮和基膜 D.内皮、基膜和少量周细胞 E.内皮和少量结绨组织 7、有孔毛细血管存在于 A.肌组织 B.中枢神经系统 C.肺 D.胃肠粘膜 E.肝 8、周细胞主要分布在 A.微动脉内皮外 B.小动脉内皮与基膜间 C.微静脉内皮外 D.小静脉内皮与基膜间 E.毛细血管内皮与基膜间 9、大动脉中膜基质的主要化学成分是

B.弹性蛋白 C.硫酸软骨素 D.硫酸角质素 E.肝素 10、心脏窦房结位于 A.左心房心外膜 B.右心房心外膜深部 C.右心房心内膜下层 D.左心房心内膜下层 E.左心房心外膜深部 11、心血管系统各段管壁共有的成分 A.内皮 B.内弹性膜 C.外弹性膜 D.平滑肌 E.间皮 12、中动脉调节血流量的主要结构基础 A.内弹性膜发达 B.内弹性膜明显 C.中膜弹性纤维发达 D.中膜平滑肌发达 E.外膜胶原纤维丰富 13、以下哪一种器官或组织的毛细血管网较稀疏 A.肾 B.肺 C.肝

第2节血液循环 一、教学目标 1.能区分动脉、静脉和毛细血管,说明不同类型血管的功能,及其与功能相适应的结构特点。 2.能够描述心脏的结构和功能,说明心脏与功能相适应的特点。 3.能概述心脏的生理特征。 4.能描述血液循环的途径,简述血液循环过程中血液成分的变化,说出血液循环在人体中的意义。 5.观察小鱼尾鳍内血液流动现象的实验,学习用比较法归纳三种血管的区别。 6.在解读血液循环模式图的过程中,学习用辩证法分析人体血液循环途径的方法。 二、重点难点 1.重点 (1)血管的结构与功能。 (2)心脏的结构和功能。 (3)血液循环的途径与意义。 (4)血压与脉搏的概念。 2.难点 (1)不同血管的结构与功能相适应的特点。 (2)心脏与其功能相适应的结构特点;心动周期与心脏功能的方法。 (3)体循环、肺循环中的气体交换。 (4)血压、脉搏的形成;探究运动与脉搏的关系。 三、教学用具显微镜血管的横切片心脏模型 四、教学方法探究试验讨论 五、课时安排4课时 六、教学过程 第1课时血液流动的管道----------血管 (一)复习提问 1、常见的血型有几种? 2、输血时有什么原则

(二)新课 合作交流,解读探究 1.实验:用显微镜观察各种血管 观察步骤:(1)在显微镜下观察血管的横切片,区别并比较动脉与静脉管壁结构的差异。(2)观察毛细管装片。 2.三种血管的比较学习 多媒体展示三种血管的模式图 讨论三种血管的特点。 小结师生共同得出: (1)动脉:A概念:将血液从心脏输送到身体各部位的血管。B特点:管壁厚,弹性大,管内血流速度最快。 (2)静脉:A概念:将血液从身体各部位输送回心脏的血管。B特点:与同级动脉相比,静脉管壁薄,弹性小,管腔大,管内血流速度较慢。 (3)毛细血管:A概念:是连通微小动脉和静脉之间的血管。B特点:数量最多,分布最广,它的管壁极薄,由一层上皮细胞构成,管内径极小,红细胞只能单行通过,管内血流速度最慢,这些特点有利于血液与组织细胞充分进行物质交换。 (三)总结 通过这节课的学习,我们知道了人体内的血管包括动脉、静脉和毛细血管三种,动脉是离心血管,静脉是回心血管,毛细血管是连通最小动脉和最小静脉之间的血管,它有很多特点有助于血液和细胞之间进行物质交换。 (四)课堂练习 第2课时血液运输的动力器官———心脏 (一)创设情境,导入新课 课件演示用多媒体课件讲述世界上第一张心电图的故事: 今天课堂讨论的主题就是心脏。人只要活着,心脏就在不断地跳动。将你的右手按住胸部的左侧,感觉一下心脏的搏动。一般来说,一旦心脏停止跳动,就意味着一个人的生命结束了。那么,心脏的结构究竟是怎样的,它又是怎样工作的呢? (二)合作交流,解读探究 1.心脏的结构

《第二节人体的血液循环》教案 一、知识目标: 复述血液循环的概念,概述血液循环的途径。 二、能力目标: 1、通过分析血液循环的血液成分变化,培养学生的分析思维能力。 2、通过学习血液循环的途径,培养学生的观察能力及归纳、总结的思维能力。 三、情感目标: 1、通过观察血液循环的录像片,培养学生的相互合作精神和创新精神。 四、教学设计思路: 1、课上结合血液循环的录像、VCD和挂图,从感性认识入手,识记血液循环途径。先安排学生观察录像,在观察录像时,最好采用分步观察,先观察体循环,再观察肺循环,为了使观察针对性强,教师指导学生观察时,最好列出观察提纲: (1)体循环的起点、止点、大致路径? (2)体循环中血液成分的变化及发生变化的地点? (3)肺循环的起点、止点及大致路径? (4)在肺循环过程中,血液成分又有哪些变化?在何处发生的变化?使观察明确具体,并且每观察一步都及时进行反馈,以培养学生的观察能力。再结合挂图引导学生归纳并板书血液循环途径概念图(见板书设计)。 2、分析循环过程中血液成分的变化:在分析体循环过程中血液成分的变化时,采用教师引导学生联系已有的知识:毛细血管壁的特点、血红蛋白、动脉血的特点、呼吸作用氧化分解有机物的实质来分析,而肺循环中血液成分的变化可让学生自己分析,以锻炼学生举一反三及语言表达能力。分析完后,教师在板书概念图中,把流动脉血的结构用红粉笔来表示(如体循环中的动脉和肺循环中的肺静脉),流静脉血的结构用蓝色粉笔来表示(如体循环中的静脉和肺循环中的肺动脉)。这样使学生更深刻地理解并不是动脉血管里一定流动脉血,静脉血管并不一定流静脉血。 3、最后教师用投影写出下列图解并配合录像来使学生获得:体循环和肺循环是同时进行的,它们的起止点都是心脏,二者在心脏处汇合,组成一条完整的循环途径,血液循环的原动力来自心脏。

高霞 《血液循环教案》 CAI:两副动画片:车水马龙的交通图(交通运输是国民经济的命脉) 跳动的心脏图(人的命脉在哪里?) 师喊上课稍微停顿几秒种后说道:常言说的好要想富先修路,交通运输是国民经济的命脉,人的命脉在哪里? CAI:血液循环图 师:请看,人的命脉在这里,这就是我们人体内的血液循环(引导学生说出),本节课我们就来学习我们人的命脉-----血液循环(引导学生说) CAI:显示课题第三节心脏 二、血液循环 师:请同学们想象一下我们人体的血液会怎样流动呢?是乱七八糟的流动还是按照一定的方向流动?请你想象并设计一下它们的流程好吗? 生:讨论想象并交流他们想象的流动方向 师:及时评价表扬,之后 CAI:血液循环的动画图片,教师分别演示血液循环的2条途径:体循环和肺循环 生:学生观看引起激发学习的欲望 师:请同学们结合课本P70页血液循环模式图讨论学习以下知识 CAI:1、体循环由心脏的哪一腔开始?血液流经何处?最后流回到心脏的哪一腔?(CAI:体循环) 2、肺循环由心脏的哪一腔开始?血液流经何处?最后流回到心脏的哪一腔?(肺循环) 3、体循环过程中,在何处发生了怎样的物质交换?血液成分由此发生了什么变化?(物质交换) 4、肺循环过程中,在何处发生了怎样的气体交换?血液成分发生了什么变化?(气体交换) 生:进行热烈的讨论,教师巡视并参与他们的讨论 师:引导学生逐一分析以上学习知识的同时,逐一演示体循环、物质交换、肺循环、气体交换的动画片 学习完1、2问题后,关于体循环和肺循环的途径以2大组开展比赛的形式来进行,以收获苹果的多少决定胜负 师:在学生回答完第4问后,师引导学生说出在体循环中,血液由动脉血变成静脉血,肺循环中,血液由静脉血变成动脉血,那么区分动脉血和静脉血的标准是什么? 师展示动脉血和静脉血的标本,培养皿的表面颜色怎样?为什么?底面的颜色怎样?为什么?学生讨论并交流原因 生:表面血液接触氧气多,氧气与血红蛋白结合,血液颜色鲜红,底面血液接触氧气少,氧气与血红蛋白分离,血液颜色变得暗红 师:强调我们区分动脉血和静脉血是以含氧量的多少来区分的 CAI:思考题: 关于“动脉、静脉、动脉血、静脉血”,有同学这样说,“动脉中流动的是动脉血,静脉中流动的是静脉血”。

第2节血液循环 第1课时 【基础梳理】 1.定义:血液循环是指血液在心脏和全身中进行的循环流动。 2.血管是血液运输的管道,它可以分为三类:动脉、静脉、毛细血管。 动脉是将血液从心脏输送到的血管,静脉是将血液从送回心脏的血管,毛细血管是连通和之间的血管 4.血液循环可以使血液与组织细胞之间进行充分的物质交换,完成这种交换的血管是。 【综合应用】 5.下列关于血管的叙述中,错误的是() A、动脉都分布在身体较深处 B、静脉可以与动脉伴行 C、毛细血管的内径比动脉和静脉小 D、动脉的弹性比静脉的弹性大 6.我们经常可以用手在颈部或腕部摸到一些血管强而有力的搏动,这种血管应该是。 7.我们经常可以在手臂上看到一条条的“青筋”,实际上它应该是() A、动脉 B、静脉 C、毛细血管 D、人体的“筋” 8.汶川和玉树地震时,为了抢救伤员,很多志愿者主动献血,奉献爱心。医生将针管扎入他们肘部的血管,血液缓缓地流入到贮血袋中,这说明医生抽取的血液来自他们的哪种血管() A、动脉 B、静脉 C、毛细血管 D、小动脉 9.人体中的一些静脉有防止血液倒流的瓣膜,以下哪个部位的静脉最有可能有这种结构 A、头部 B、颈部 C、胸部 D、四肢 10.某人在井下遇难,血管被支架刺伤,血液呈喷射状向外流出,情况十分危急,急救队员据此判断他受伤的血管是,应该在伤口(上方、下方)进

A B 行包扎止血,并立刻送去医院抢救。 11.几个同学出去野营,其中一个同学不慎下肢受伤,暗红色的血液不断地缓缓流出,其它同学应该采取以下哪种方法为他止血( ) A 、在伤口近心端用止血带止血 B 、在伤口上直接用纱布绷带加压止血 C 、在伤口远心端用止血带止血 D 、将伤口清洗干净,贴上创可贴 12.毛细血管的管壁只有 层上皮细胞,其管腔只允许 细胞单行通过。 13.血液在血管中的流动是有一定方向的,动脉、静脉、毛细血管中的血液的流动方向 应该是 → → 。 14.在实验室中,我们应该利用下列哪种仪器观察血管结构( ) A 、光学显微镜 B 、放大镜 C 、直接用眼睛观察 D 、电子显微镜 【拓展延伸】 15.英国生理学家威廉·哈维曾做过这样一个实验:用丝带扎紧人的上臂时(靠近肢端 的一方称下,靠近心端的一方称上),发现丝带上方的血管变化情况是①血管膨胀起来②血管变扁;发现丝带下方的的血管变化是③血管膨胀④血管变扁,试判断这四个血管血管依次是动脉还是静脉① 、② 、③ 、④ 。 16.下列两图分别代表某人身体一处的血管,箭头代表血液流动方向。 (1)请据此判断 为身体某处的动脉, 为身体某处的静脉, (2)如果某人生病需要静脉注射,应选择 ;请你在图中画出静脉注射时针头的 插入方向; (3)静脉注射的药物会通过 血管进入某人身体内的组织细胞。 17、动脉、静脉、毛细血管犹如物流公司选择进出货物时选择的不同道路类型,动脉是送货出厂时首选的高速公路,静脉是送货完毕后回家的平坦大道,毛细血管送达目的地是必经的羊肠小道。每条道路都有它独特的风景,请同学们将三种血管的结构和功能联系起来,用自己独特的思维来理解人体内三种血管共存的现象。

《血液循环》教案 教学目标 知识目标: 1、两条循环途径及其相互关系。 2、血液在循环中的变化即循环的意义。 3、动脉与动脉血、静脉与静脉血以及它们之间的关系。 能力目标: 通过师生间、学生间的相互讨论,学习运用原有知识自主地获取新知识。 情感目标: 1、在合作学习中获得民主生活的体验。 2、通过血液循环的发现了解科学发展的历史。 教学重难点 血液循环的途径和意义。 教学方法和教学媒介 根据教材分析和教学目标,在授课过程中采用教师引导、学生小组合作的方法组织教学。血液循环是一个动态过程,将这一过程形象地展示给学生不仅便于学生对这部分知识的认识和理解,更有利于在抽象与形象、静止与动态之间建立思维通道,发展认知能力。因此在教学中依据实际条件,在有多媒体设备的班级选用电脑课件,其他班级选用动态投影。 教学过程 一、预习提问: 1、心脏四个腔的名称及与它们相连的血管分别是什么? 2、血液循环的概念是什么?(学生回答后,要求及时纠正错误) 导入:我们已学习了血液、血管、心脏,心脏和全身的血管组成一个密闭的管道系统,血液就在这个管道中循环地流动。 提问:3、血液在心脏内如何流动? (回答:从静脉到心房再到心室再到动脉) 过渡:那么血液在血管内按什么方向流动? 下面我们通过观察录像来了解人的血液循环途径。 二、指导学生活动:观察小鱼尾鳍的血液流动,学会根据血流方向、血流速度和血管特点,区分动脉、静脉和毛细血管,能观察毛细血管只允许红细胞单行通过。在显微镜下看到的是倒像,沿写流方向逐渐分支的血管是动脉,逐渐汇合的血管是静脉。 三、演示录像了解人的血液循环途径:

先观察体循环:指导观察:(1)体循环的起点、止点及大致路径(或体循环是由心脏的哪一腔开始?血液流经何处?最后流回心脏的哪一腔?)(2)在体循环过程中,血液成分有哪些变化?在何处发生的变化?并反馈观察情况。 继续观察录像——肺循环: 指导观察:(3)肺循环的起点、止点及大致路径(或肺循环是由心脏的哪一腔开始?血液流经何处?最后流回心脏的哪一腔?)(4)在肺循环过程中,血液成分有哪些变化?在何处发生的变化?并反馈观察情况。 四、利用挂图引导学生归纳总结并板书人的血液循环途径概念图(见板书设计)。 五、分析体循环中的血液成分的变化:(师生一同分析) (1)提问:A、动脉血的特点?B、毛细血管壁有何特点?C、血红蛋白有何特点?D、呼吸作用氧化分解有机物的实质是什么?思考血液成分在哪发生变化? (2)指导学生活动:观察小鱼尾鳍的血液流动,学会根据血流方向、血流速度和血管特点,区分动脉、静脉和毛细血管,能观察毛细血管只允许红细胞单行通过。 (3)教师讲述:大家知道:从左心室射到全身各器官去的是鲜红色的动脉血,它含有很多的氧气,当流经身体各部分的毛细血管网时,在毛细血管周围有许多的组织细胞,细胞生命活动消耗了大量的氧气,产生许多的二氧化碳,因此这个部位的氧气的浓度低,根据血红蛋白的特性和毛细血管壁的特点,这时,血液里红细胞的血红蛋白便会和结合的氧分离,氧气透过毛细血管壁扩散到组织细胞,供其利用,细胞产生的二氧化碳也会扩散入血液,一部分由红细胞运输,大部分由血浆运输而带走。在进行气体交换的同时,由于毛细血管含有大量的营养,这些营养来自消化系统吸收的,细胞生命活动产生有大量含氮废物,因此,在这里还会进行物质交换:毛细血管的营养物质透过血管壁进入细胞供其利用,细胞产生的废物进入血液被血浆带走。所以,血液流经身体各部的毛细血管网时,与组织细胞即进行气体交换,又进行物质交换,经过气体交换后,这时,由于血红蛋白与氧气分离,血液变成了暗红色的静脉血。这种静脉血经上、下腔静脉流回右心房,完成体循环。因此,体循环中血液成分的变化是:动脉血→静脉血 变化部位:全身毛细血管与组织细胞处。 我们常用红色来代表动脉血,用蓝色来代表静脉血。 (4)红蓝箭头标出体循环中血液成分的变化。 六、分析肺循环中的血液成分的变化 (1)学生举一反三地分析:从右心室射入肺动脉的是来自右心房的血,因此,它是静脉血,它收集了全身各器官产生的二氧化碳,当流经肺部的毛细血管网时,肺部毛细血管紧贴肺泡,肺泡里有大量的氧气,肺毛细血管的血液里二氧化碳浓度很高,这二者的壁都很薄,气体很容易透过,遵循物质(气体)总是从高浓度向低浓度扩散的原理,血液里的二氧化碳便会透过毛细血管壁和肺泡壁扩散进入肺泡,随呼气排出体外,肺泡里的氧气透过肺泡壁和毛细血