莎士比亚十四行诗第十八首 Sonnet 18 铁冰译文 1 Shall I compare thee to a summer's day? 我该不该把你比作怡人的夏天? 2 Thou art more lovely and more temperate: 你却比她更加可爱更加温情。 3 Rough winds do shake the darling buds of May, 五月的娇蕊总是被狂风吹断, 4 And summer's lease hath all too short a date: 夏天也只是一道短暂的美景。 5 Sometime too hot the eye of heaven shines, 苍穹的目光有时会过于灼热, 6 And often is his gold complexion dimm'd; 那金色的脸庞也常黯淡无光。 7 And every fair from fair sometime declines, 人间一切瑰丽终将失去秀色, 8 By chance, or nature's changing course, untrimm'd; 湮没于不测风云和世事沧桑。 9 But thy eternal summer shall not fade, 但是,你常青的夏季永不消逝,10 Nor lose possession of that fair thou owest; 你拥有的美丽也将永不折损, 11 Nor shall Death brag thou wander'st in his shade, 或许死神的阴影会笼罩着你, 12 When in eternal lines to time thou growest; 你却和这不朽的诗句千古长存。 13 So long as men can breathe, or eyes can see, 只要人类还在呼吸、眼睛还在欣赏, 14 So long lives this, and this gives life to thee. 我的诗就会活着,令你生命绽放。 译注: 原诗每行10个音节,非常整齐。前人翻译时总喜欢使译文每行保持字数相同,这其实是一种作茧自缚,强求形式上的绝对整齐,往往限制了内容的完美。前人的译文常常有凑韵(为了押韵,用词勉强)、不流畅和用词搭配不当的毛病,其原因在此。更重要的是,英文原诗有着非常讲究的格律,每行都含有相同数量的重音节和轻音节,朗诵时每行所用时间基本一致;而对每行字数相同的中译文进行朗诵时,每行所用的时间则不尽相同,因为每行译文中所含有的虚词(如“的”、“地”、“了”,朗读时较轻声、短促)个数未必相同。因此,笔者的译文不强求每行字数相同,这样便将内容从形式中解放出来,得以更好地协调,且更利于押韵和用词的搭配。 此诗的翻译中,值得注意的几处是: 第3行:darling buds of May有人译为“五月宠爱的嫩蕊”,其实darling是“可爱的”之意,所以还是译为“五月的娇蕊”更好。 第4行:lease前人经常译成“租赁的期限”,令人费解,应该是“持续的时间”之意。此行的意思是“夏天持续的时间实在太短”,这样的陈述缺乏诗味。笔者将该行意译为“夏天也只是一道极短的美景”,化用了中文的习语“好景不长”,不但忠实原文,颇有诗味,而且于与第二行译文押韵自然。 第5行:一般认为该行中的eye of heaven是“太阳”的妙喻,因此前人常将此行译为“有时候天空的眼睛照得太灼热(或酷烈)”,这样保留了“眼睛”的意向,似乎很好,但从字面上看,

莎士比亚与汤显祖戏剧美学观比较 伊丽莎白时代的莎士比亚是西方戏剧天才,而中国明代的汤显祖则被人称为是中国的莎士比亚。他们二人生活的年代相近,但所受的中西方文化相差甚远。因此,他们的戏剧美学观也是同中有异,异中见同,有很大的可比性。本文将运用中西方美学原理,来分析莎士比亚与汤显祖戏剧美学之异同。这对于进一步加深对两位戏剧大师作品的理解,有深刻的理论指导作用。对中西方文化的多角度比较起着一定的推动作用,有利于中西方文化的深层交流。本文分绪论与正文两部分。绪论从时代背景、宗教影响和哲学伦理基础这三方面来全面介绍莎士比亚与汤显祖戏剧美学思想的背景知识。莎士比亚与汤显祖都生活在历史发展的转折时期。一方面,封建王朝江河日下,阶级矛盾日益突出:另一方面,资本主义生产关系开始萌芽。具有民主性的思想解放运动蓬勃兴起,冲击着封建礼法和秩序。这种社会大背景对莎士比亚与汤显祖的戏剧美学思想的形成和发展起到了关键作用。刚刚从黑暗的欧洲中世纪走出的莎士比亚,不可避免的带有基督神学的印记:而明代中后期的汤显祖所接受的是以孔孟之道为主的封建教育和与佛道相容的传统文化。宗教文化的影响不仅明显的体现在他们的作品中,也在他们的戏剧美学理论中留下了深深的烙印。因此,如果不从他们所受的宗教文化的角度来全面考察、评论他们的戏剧美学理论,就无法进一步认识他们理论的深度和特色。莎士比亚在剧作中表达了人文主义的新的伦理观,肯定人的价值,强调人的存在、人的视野和认知能力。这样,其伦理观中“善”的范畴就得到了前所未有的扩展。汤

显祖人文主义思想的核心是“贵生说”。他第一次把淹没在神圣庄严的封建礼教模式中的个人的人性欲望作为一种合理的存在,提升到可以令人正视、令人崇尚、令人反省的高度,推出了一个值得几代人去为之奋斗的人生主题。正文分四部分:以情越理的观念,爱情至上的主题,女性形象的塑造,浪漫主义的情调。情是人的本性和欲望,它的力量是不可遏止的。在西方传统的审美意识中,理的影响是占主导地位的,深深地渗透在人们的审美情趣中。莎士比亚戏剧美学中情与理的矛盾主要表现在,青年男女主人公为争取爱情自由、婚姻自主与宗教禁欲主义、封建家长包办婚姻制度、封建贵族世仇及门第观念之间的斗山东大学硕士学位论文争。汤显祖戏剧美学中的理是中国封建社会后期的基本社会意识形态。他敢于将,’J清”和“理”对立起来,敢于肯定“情”是生活的客观规律,不同于封建统治思想的“理”。在当时程朱理学甚嚣尘上的时代,汤显祖敢标新,能立异,确实是一位了不起的思想斗士。由于宗教信仰的终极目的有的在来世(彼岸),有的在现世(此岸),基督教的目标在来世,而儒家思想的信仰在现世,两者完全不同。儒家为入世说,基督教为出世说;儒家重视始而不注重终,基督教顾及彼岸而不顾及此岸。儒家文化是世俗文化,基督教文化是宗教文化。受此影响莎士比亚的“情”表现为一种出世文化,即灵的追求;而汤显祖的“情”则更多的表现为一种入世文化,即欲的追求,正所谓“幸福就在人间”。父权制的社会中的性别系统有利于男性的个人发展,在男性看来,女性的全部价值就是女性的性功能。女人的操行,因夫权家庭性质而归结为一个“贞洁”,成为女人安身立命的基本

方平先生把莎士比亚的中译分为三个阶段: 一是文言阶段。早在1903年,上海就曾以《英国索士比亚: 回体的形式出版了10个莎士比亚戏剧故事。流传更广的是1904年林纾和魏易合译的莎剧故事集《英国诗人:吟边燕语》,共收入《肉券》、《铸情》(即《威尼斯商人》、《罗密欧与朱丽叶》)等20个故事。这两个最早的译本都是根据英国兰姆姐弟著的《莎士比亚故事集》,用文言翻译的故事梗概,这是我国翻译与介绍莎士比亚的第一个阶段。 二是白话阶段。五四运动后,白话文成为文艺的主流,我国开始出现用白话直接翻译莎士比亚作品。1921年,田汉翻译了《哈孟雷特》,这是正式翻译莎士比亚的开始。1924年,田汉又翻译了《罗密欧与朱丽叶》。梁实秋在1936至1939年期间翻译《马克白》、《暴风雨》等8种莎剧。这些人是莎士比亚中译的拓荒者。值得一提的是,这个时候,青年翻译家朱生豪开始在非常困难的条件下翻译莎士比亚全集的工作,以每年3个剧本的速度翻译,到他32岁逝世时,共翻译完成了31部莎剧。他的遗译于1947年由世界书局出版,名为《莎士比亚戏剧全集》,收录了朱生豪翻译的莎士比亚戏剧27部,分为喜剧、悲剧、杂剧三卷;又过了7年,史剧4种才被收入人民文学出版社的《莎士比亚戏剧集》。 三是诗体阶段。1944年,具有诗人气质的戏剧家曹禺,为成都一家剧团翻译了《柔蜜欧与幽丽叶》,应该是我国第一个运用诗的语言去传达原作的诗意和激情、并保持原来诗体形式的莎剧译本。方平先生对这一译本赞不绝口。他说:“这一优美的诗体译本,向读者展现的艺术境界是一般散文译本所难以达到的。”此外,诗人孙大雨在1948年又翻译的《黎琊王》诗体译本,是散文译本向诗体译本发展过程中的一个突破性进展。解放后,莎士比亚的中译又有了新的进步。50年代出版了卞之琳、吴兴华、方平诸家的莎剧新译本,都是诗体译本。其中,卞之琳翻译的《哈姆雷特》堪称莎剧中译的经典。 经过近几代翻译工作者数十年的努力,我们现在已经有了5套莎士比亚全集的译本:第一个是人民文学出版社1978年出版的、以朱生豪译本为主体(经过吴兴华等校订)、由章益等补齐的11卷本;第二个是1967年梁实秋翻译在台湾出版的40册本;第三个是1957年台湾世界书局出版的以朱生豪原译为主体、由已故学者虞尔昌补齐的5卷本。第四个是译林出版社1998年出版的以朱生豪翻译(裘克安、何其莘、辜正坤等校订)、索天章、孙法理、刘炳善、辜正坤补译的8卷本。至于第五个,就是最新的莎士比亚翻译成果、方平先生等用诗体翻译的《新莎士比亚全集》。 贰、恢复莎士比亚的本来面目 莎士比亚戏剧是用诗体写成的,但是在《新莎士比亚全集》之前,并没有用诗体的中文译本。有鉴于此,方平先生立志搞一个诗题材的译本。新译本共分12卷,由方平、汪义群、覃学岚、屠岸、屠笛、张冲等翻译。方平先生介绍说,全集之所以冠以“新”字,体现在3个方面: 一是采用诗体翻译。莎士比亚戏剧的原貌是诗剧,是以素诗体(blankverse)为基本形式的诗剧。素诗体是一种特有的艺术形式,在汉语中似乎还没有一种与之相对应的样式。所以朱生豪先生译莎士比亚便采用了散文体的形式。但是,素诗体尽管不大用韵,但有内在的格律,是无韵的诗。我们过去翻译的都是散文,这样原著的节奏和韵律无法得以体现。方平先生《新莎士比亚全集》的翻译方法是:原文是散文就是散文,原文是诗体就是诗体。这样处理,可以使译文在语气、语言节奏感上更接近莎剧原貌。 二是明确地把作者还原为专业戏剧家。19世纪欧洲浪漫主义诗歌兴起,对莎士比亚特别推崇,使莎士比亚的声誉达到最高点。人们把他的诗歌作为文学经典,莎士比亚被塑造成是书斋内的伟大诗人和哲人。过去除了曹禺译《柔蜜欧与幽丽叶》外,我国很少有译者清楚认识到最好不要把莎士比亚戏剧看成纯粹的文学作品。莎士比亚首先是一个专业戏剧家,其

SONNET 106 十四行诗第106首[英] 莎士比亚 When in the chronicle of wasted time 我看到往昔年代的史书- I see descriptions of the fairest wights, 对风流人物的详尽绘述,And beauty making beautiful old rhyme 美艳成就了古老的诗赋-In praise of ladies dead, and lovely knights, 赞翩翩骑士和绝代尤物; Then in the blazon of sweet beauty's best, 那么,这些对绝色的夸耀,Of hand, of foot, of lip, of eye, of brow, 手足与朱唇、靓眸与眉毛, I see their antique pen would have express'd 依稀这表述之古风笔调- Even such a beauty as you master now. 宛然你而今的潇洒风貌。 So all their praises are but prophecies 故所有的赞词,仅在预示-Of this our time, all you prefiguring; 预述你的一切,且系此时;And, for they look'd but with divining eyes, 而他们只是以慧眼瞩视,They had not skill enough your worth to sing: 却无力去歌颂你的价值。 For we, which now behold these present days, 而我们,见到了当今时代, Have eyes to wonder, but lack tongues to praise. 不由惊艳失语,目瞪口呆。 -by William Shakespeare (1564-1616) 附1]:卞之琳译本- 过往世代的记载里常常见到 前人把最俊俏人物描摹尽致, 美貌如何使古老的诗句也美妙, 配得上歌颂美女和风流骑士, 看人家夸赞美貌是怎样的无比, 什么手,什么脚,什么嘴,什么眼,什么眉, 我总是看出来他们古雅的手笔 差不多恰好表现了你的秀美。 所以他们的赞词都无非是预言 我们这时代,都把你预先描画; 他们却只用猜度的眼睛来观看, 还不够有本领歌唱你的真价: 我们呢,亲眼看到了今天的风光, 眼睛会惊讶,舌头却不会颂扬。 [附4]:屠岸译本- 我翻阅荒古时代的历史记载, 见到最美的人物被描摹尽致, 美使得古代的诗歌也美丽多彩, 歌颂着以往的绝世佳人,可爱的骑士; 见到古人夸奖说最美的美人有 怎样的手足,嘴唇,眼睛和眉毛, 于是我发现古代的文笔早就 表达出来了你今天具有的美貌。

汤显祖与《牡丹亭》 巩固练习 基础积累 1.下列句子中有错别字的一句是() A.集思广益鞭长莫及夙兴夜寐敛声屏气 B.变本加厉秣马厉兵良莠不齐再接再厉 C.各行其是枉费心机焕然一新闲情逸致 D.刻不容缓欢心鼓舞迫不及待良晨美景 2.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是() ①《牡丹亭惊梦》中的[皂罗袍](原来姹紫嫣红开遍)一曲借景抒情,富于诗情画意,是历来的名曲,简直可与唐诗宋词的名作相媲美。 ②没有深厚的生活积淀和艺术功底是写不出高的诗歌作品的。 ③四十年后再到母校,他的记忆被激活了,许多人和事又清晰地浮现在脑海中。 ④物理课上,李文君对牛顿第一定律提出疑问,可刘老师却说无数的事实证明了这是一个不容的问题。 A.传诵品位淡泊质疑 B.传诵品位淡薄置疑 C.传颂品味淡薄置疑 D.传颂品味淡泊质疑 3.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是() ①一幅剪纸看似简单,制作起来可是个细致的手工活儿,手稍一哆嗦,就可能。虽说难,但学生们乐此不疲,最后终于开心地向我秀出剪得千奇百怪的蝴蝶。 ②十年,有人漂洋过海,定居国外,他却选择抛下一切,执意回国;十年,有人安于现状,乐享生活,他却心无旁骛,埋头研发;十年,有人,退居一隅,而他却执意进取,愈战愈勇。 ③报复性涨价是中国房地产市场高投机性的本质特点,这几乎已经伴随着调控全过程,并一次次使得调控成果,毁于一旦。 A.半途而废前功尽弃功败垂成 B.前功尽弃半途而废功败垂成 C.功败垂成前功尽弃半途而废D.前功尽弃功败垂成半途而废 4. 下列句子文学常识表述正确,且没有语病的一句是() A.我国现代伟大的文学家、思想家和革命家——鲁迅,1918年第一次以“鲁迅”为笔名发表了第一篇中国现代文学史上的白话小说《狂人日记》。 B.《左传》是我国第一部国别体史书。原名《左氏春秋》,又称《春秋左氏传》,相传为鲁国史官左丘明所著,他前后记叙了春秋时期250多年的史事,具有很高的文学价值。 C.莎士比亚是欧洲文艺复兴时期最杰出的戏剧家和诗人,他的戏剧有喜剧、悲剧、悲喜剧(正剧)等不同种类,被马克思赞誉为“人类最伟大的戏剧天才”。而与莎士比亚同时代的中国明代戏曲作家汤显祖,也有著名的《牡丹亭》问世,其思想性、艺术性亦达到极高的境界。 D.章回小说是我国古典长篇小说的主要形式,它由宋元讲史话本发展而来。《三国演义》《水浒传》《西游记》都属章回小说。《红楼梦》代表了我国古代长篇小说现实主义创作的最高水平。 5.完成下列填空。 (1)汤显祖,()代()作家。字义仍,号(),又号若士,别署(),江西临川人。 (2)汤显祖的主要创作成就在戏曲方面,代表作是《牡丹亭》,又叫《》,和《邯郸

说说朱生豪的翻译 苏福忠 朱生豪翻译的《莎士比亚戏剧集》(以下简称《莎剧集》)在中国近代英译汉的历史上,堪称划时代的翻译文献。他在二十岁之前就选择了莎士比亚,会写诗放弃了写诗,会写文章放弃了写文章,潜心研读莎士比亚的作品,用他的话说:“余笃嗜莎剧,尝首尾研诵全集至十余遍,于原作精神,自觉颇有会心。”想当初,莎士比亚在伦敦戏剧舞台上功成名就,带着钱财和名誉荣归故里,享度晚年,几十个剧本是生是灭根本没往心里去。在莎士比亚死后七年(一六二三年),他的两位演员朋友约翰?赫明斯和亨利?康德尔,把他的三十六个剧本收集成册,加上颂辞补充完整,付梓出版,称为“第一对折本”。人们一点没有意识到,赫明斯和康德尔仅仅出于对朋友的敬意而采取的这一行动,是启动了一个多么巨大的文化工程。这个工程进入中国,认真准备接下来进行另一种文字施工的,直到二十一世纪伊始的今天,也仍只能算朱生豪一个人。除了他,别说把莎剧全部研诵十几遍,就是一个剧本读够十遍,恐怕也很少有几个人做得到,包括《哈姆雷特》诸多译本的译家们。 说是运气也好,巧合也罢,重大的文学事件往往令人难以捉摸却必然会发生。朱生豪在他血气方刚时选择了莎士比亚,是莎翁的运气,是中国读者的福气。朱生豪在世界书局出版的他的大译《莎士比亚全集》(以下简称《全集》)“译者自序”里说:“中国读者耳莎翁大名已久,文坛知名之士,亦尝将其作品,译出多种,然历观坊间各译本,失之于粗疏草率者尚少,失之于拘泥生硬者实繁有徒。拘泥字句之结果,不仅原作神味,荡焉无存,甚且艰深晦涩,有若天书,令人不能卒读,此则译

者之过,莎翁不能任其咎者也。”这番话有两层意思:其一,这是他调动了全部智慧与心血尝试翻译诗体莎剧后的严肃结论。读过朱译本《莎剧集》的人都知道,朱生豪在每个剧本中都尽量试着用诗体翻译莎剧里的诗;有些译作相当精彩,例如,《哈姆雷特》中的“戏中戏”,《罗密欧与朱丽叶》中的大量诗篇等等。其二,对莎剧在中国的翻译经过了解一些情况的人应该知道,大约在上世纪三十年代,中英某些好事机构内定了包括徐志摩、梁实秋等人来翻译莎剧。这种行为恐怕深深刺激了默默无闻的朱生豪。朱生豪在三十二岁上就译出了莎剧三十一种,莎翁地下有灵知道后都会惊愕万分的。莎翁写出他的第一个剧本《亨利六世》时二十六岁(一五九○年),而最后一个剧本《亨利八世》则是在他年近五十岁时(一六一二年)写出来的,创作时间跨度为二十二年。仅以这二十二年的人生体验计,要尽可能贴近真实地理解并翻译成另一种美丽的文字,只能说是朱生豪的悟性,或者就是他与莎翁的一种默契。 朱生豪英年早逝是不幸的。但从人生能有几多运道的角度看,他可算应运而生——应中国汉语发展的运道。中国白话文冠冕堂皇地登堂入室,始于五四新文化运动。生于一九一二年的朱生豪赶上汉语白话文从不成熟走向成熟的整个过程。他的家庭出身让他打下了扎实的古文功底,新文化运动又使他的白话文得到充分的发展。他写过诗,写过杂文,白话文的使用远远高出一般人。他翻译莎剧与其说选择了散文,不如说选择了极其口语化的白话文风格。这对翻译莎士比亚戏剧是极其重要的一个载体,是传统的典雅的文言文根本无法承载的。现在我们提及朱生豪的《莎剧集》译本,笼统地称之为“散文”译本,而实际上其中有大量非常经典的诗歌翻译。选其一首欣赏一下。 Song Tell me where is fancy bred, Or in the heart , or in the head? How begot, how nourished?

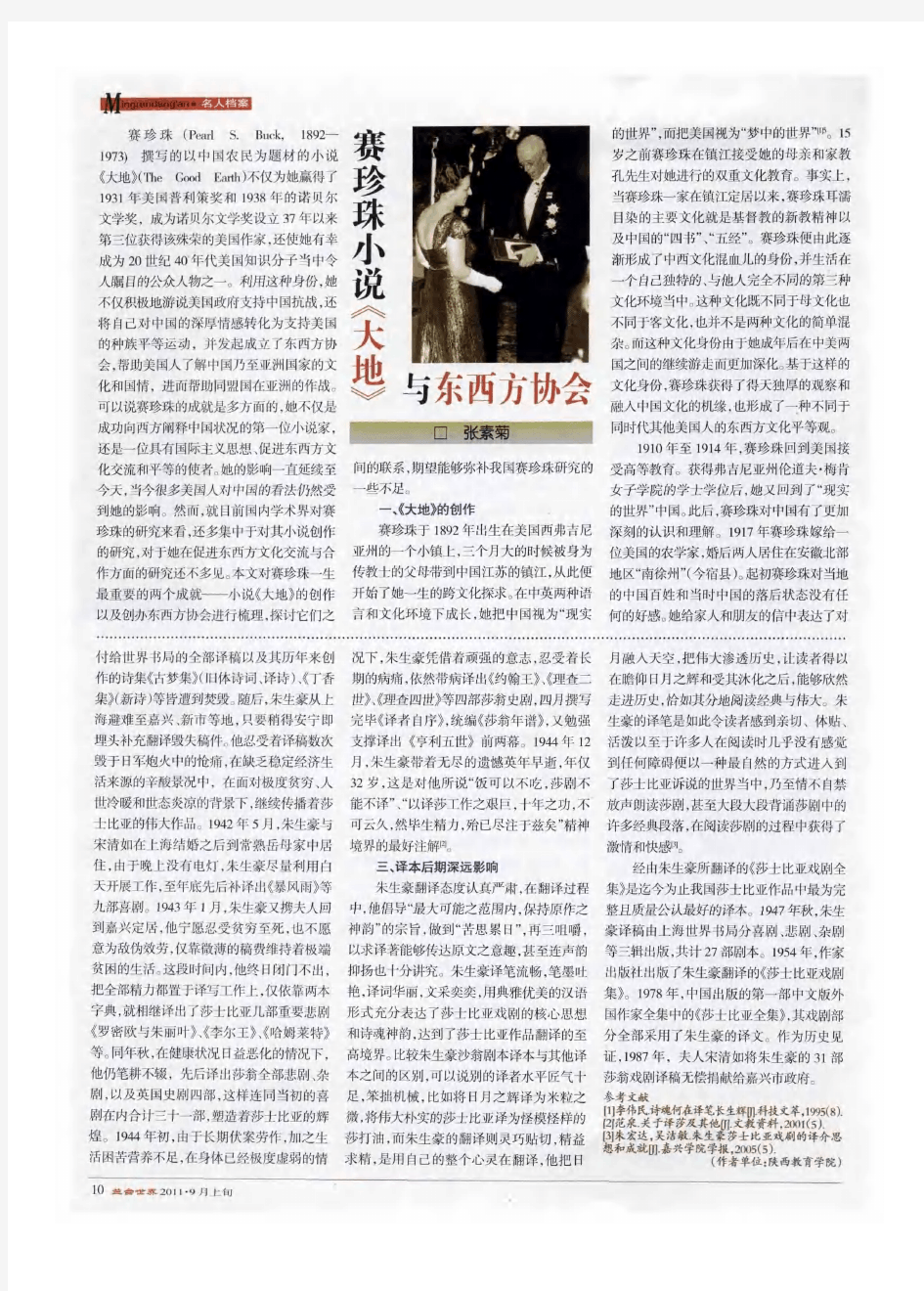

朱生豪夫妇与《莎士比亚全集》 (2010-12-13 17:48:19) 仅仅在世32年的朱生豪,留给世人的是一部不朽的译作《莎士比亚全集》(莎士比亚亦称莎翁),被时人叹为“宏伟的工程”、“伟大的业绩”。凡读过朱生豪译本的人深深为其璎珞敲冰般的文采所惊叹,了解了他翻译莎翁集的整个过程,更为其高尚的人品和坚忍不拔的意志所折服。但是,也许大家并不了解《莎士比亚全集》应是朱生豪与宋清如夫妇难产下的共同孩子。 朱生豪夫妇与《莎士比亚全集》 1912年2月2日,原名朱文森的朱生豪,出生于嘉兴南门一个没落的小商人家庭,家境贫寒。兄弟三人,他为长子,不幸10岁丧母,12岁丧父,孤儿三人由早孀的姑母照顾。入学后他改名朱生豪。1929年经校方推荐,保送入杭州之江大学,享受奖学金,主修中国文学,以英文为副科。 大学二年级时,他加入了词学大师夏承焘创办的“之江诗社”,他的才华深得老师和同学的称赞。夏承焘评价他说“阅朱生豪唐诗人短论七则,多前人未发之论,爽利无比。聪明才力,在余师友间,不当以学生视之。其人今年才二十岁,渊默若处子,轻易不发一言。闻英文甚深,之江办学数十年,恐无此不易之才也。” 大学四年级时,在举行之江诗社的新生欢迎会上,朱生豪对衣着平凡、独立不羁的宋清如一见钟情。她当时的入社诗作是一首《宝塔诗》。多年后回忆朱生豪在传阅中读到这首新诗时,宋清如说:“他只笑了笑……但留给我的印象是亲切的。既不是嘲笑,也不是捧场。”会后,朱生豪写下了爱情诗句《鹧鸪天》。这事对他来说有点特别。他自称“古怪的孤独的孩子”,朋友也常笑谑他为“没有情欲”的才子,谁知他心底却对爱情有着这般温柔而热烈的憧憬,为宋清如写了不少动情的诗和信: “楚楚身裁可可名,当年意多亦纵横,同学伴侣呼才子,落笔文华绚不群。招落月,呼停云,秋山朗似女儿身。不须耳鬓常厮伴,一笑低头竟已倾……我的野心,便是想成为你的好朋友;现在我的野心,便是希望这样的友谊能继续到死时。谢谢你给我一个等待……” 从此,他们开始了频繁的诗词酬和,但给宋清如的信中常常夹杂着忧郁心绪。宋清如便一直鼓励他。他喜欢电影,曾对宋清如赋予了许多幻想的成分,甚至当面对她说,所谓爱的对象主要是自己想象出来的。宋清如是深深信任朱生豪的,所以理解他这句话“并不是否定他感

篇一:面对选择的阅读与答案。 《面对古老的选择题》的线索(用原文回答)《面对古老的选择题》的线索(用原文回答)笑看浮华b梸 2014-10-11 他再次哽咽,感受如灯的父爱,在他有限的视力里放射出无限神圣的亮光.篇二:面对选择的阅读与答案。 李弘冰月满冰轮,人约黄昏。农历新年第一个月圆之夜姗姗而来。2月14日,元宵节与情人节碰头。不少年轻人陷于甜蜜的烦恼,面对亲情与爱情选择题:当汤圆遇上玫瑰,陪佳人还是陪家人?鲜红的玫瑰与雪白的元宵迎头撞上,这并非文明的冲突,而是一段东西方节日相互融合的佳话。细看古老的元宵节,两千年来正是在各种文化浸润下才渐渐圆润而璀璨。元宵节从秦汉的祭太一神发端,佛教称其为参佛吉日,道教以燃灯来愉悦天官,民间信奉元宵节时能散百病,清代加入舞龙、跑旱船、踩高跷等百戏元素。月上柳梢头,人约黄昏后的浪漫,更是古已有之。平时不出闺门的大姑娘,借上元观灯之机与有缘人互通情愫。玫瑰与元宵,原本就佳偶天成。有网友戏言,今年的2月14日,是十九年一遇的绝佳上门节,何妨带着恋人见父母,捧着玫瑰吃元宵?值得关注的,还不是洋节与传统节日的交融,而有节日中文化味道的探寻。不独元宵节,像端午节,是除秽驱病的卫生节,也是诗人节运动节,要挂菖蒲、赛龙舟、祭屈原,如今却几乎只剩下吃粽子。再如七夕,有鹊桥相会的浪漫传说,也是姑娘们乞巧、展示女红作品的女儿节,而今成了商人的促销良机。中秋节在古代更像民间狂欢,深夜弦重鼎沸,儿童连宵游戏,夜市骈阗,至于通晓,何等兴奋热闹!祖先是在用怎样一种轻松的、活泼的、健康的心境,设计并享受节日带来的快意人生。在抢救人类文化遗产正在全球得到高度重视的今天,如果将这样的美妙节日,拱手让给商家设计,让浩然的中国气派、丰富的文化信息精气神,被一个吃字填满、一个钱字主宰,甚至还成了一些人暗度陈仓的送礼佳期,把个月白风清的雅事,弄成了焚琴煮鹤的荒唐,岂不让人扼腕?反思过节方式的单调、苍白甚至恶俗化倾向,媒体、商家及公众的文化修养与健康生活理念,都需重新补课。过节,咱要吃美食,也要品味中国人那活泼昂扬奋发的文化气韵,品味那缕来自文化传统中的绵绵远香。我们过着没有线装书、没有长袍马褂的现代生活,但是,我们仍然拥有唐诗宋词、孔子屈原、京剧昆曲、长江长城汤圆与玫瑰,国产电影与好莱坞大片,民歌与交响乐,汤显祖与莎士比亚在我们的文化生活中,类似的碰撞与选择层出不穷。国人从来没有像今天这样,能够安然倚靠上下五千年的厚重历史,稳住改革开放30年的浩荡底气,敞开纵横九万里的广阔胸怀,更借着互联网与掌上移动终端的普及,如此切近、全面、多元地感知世界的丰富、展示自己的独特。也从来没有像今天这样,拥有如此众多令人眼花缭乱的节日。解决温饱问题之后的我们,开始享受从容的闲暇时光和快乐节日。我们一方面向老祖宗求取文化薪火,另一方面也不可避免地沐浴着欧风美雨,包括年轻人喜欢的圣诞夜礼物与情人节玫瑰。上元、端午、中秋,近年来重新被国人仔细端详的这些中国节,承载的是融入国人骨血的天人合一、重情重义、锦绣文章、风流蕴藉文化的传承与创新,要有对先人遗泽蹈厉发扬的自信,有对民族文化真正的鉴赏能力,也需有对时代潮流的感知和融入。(选自《人民日报》2014年2月14日,有删改)10、下列对文章的理解和分析,不正确的一项是()(3分)a. 元宵节遇上情人节,不少年轻人陷入了亲情与爱情的艰难选择,似乎陪佳人就无法陪家人,这是一种人为的对立,其实两者完全可以统一起来。b. 元宵节是在融合古代祭祀、佛教、道教活动和民间习俗的基础上不断发展起来的,包含百戏元素,也有与有缘人互通情愫的浪漫,这和西方的情人节有相通之处。c. 端午节是除秽祛病的卫生节,也是诗人节运动节,要挂菖蒲、赛龙舟、祭屈原,如今却几乎只剩下吃粽子,这种将传统节日恶俗化的倾向值得反思。d. 我们向老祖宗求取文化薪火,汲取中国传统节日所承载的天人合一、重情重义、锦绣文章、风流蕴藉,同时也可以喜度洋节,敢于沐浴欧风美雨,感知和融入时代潮流。11、文中说要感知世界的丰富,展示自己的独特,请简要阐述你对这句话的理解。(3分)12、我们应当如何对待传统节日?请根据文本简要概括。(3分)参考答案

Sonnet 18 Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate: Rough winds do shake the darling buds of May, And summer's lease hath all too short a date: Sometime too hot the eye of heaven shines, And often is his gold complexion dimm'd; And every fair from fair sometime declines, By chance or nature's changing course untrimm'd But thy eternal summer shall not fade Nor lose possession of that fair thou owest; Nor shall Death brag thou wander'st in his shade, When in eternal lines to time thou growest: So long as men can breathe or eyes can see, So long lives this and this gives life to thee 部分古英语实词含义: hath = have的第三人称单数现在式 (is having) thy = your 你的 thou = 第二人称单数 you thee = thou的宾格形式 以下是几个主要的翻译版本:

汤显祖VS莎士比亚 汤显祖和莎士比亚堪称世界戏剧的两座高峰,在十六世纪晚期和十七世纪初同时出现在东半球的中国和西半球的英国。这实在是世界戏剧史上的一大奇迹。 第一战:社会背景: 汤显祖(1550-1616)生活在明朝晚期,身历嘉靖、隆庆和万历三朝;莎士比亚(1564-1616)历经伊丽莎白时期和詹姆斯一世时期。他们所处的时代在政治、经济、思想和文化方面都经历着巨大的变革,人文主义的崛起对传统势力形成了挑战。在晚明时期的中国,王阳明的“心学”主张,把人们的思想从程朱理学中解放出来,引发了追求自由的个人主义和博爱主义思潮。莎士比亚时代的英国在欧洲文艺复兴的洗礼下,重新审视和评价中世纪的传统,逐渐确立了以人为中心的价值观念。汤显祖和莎士比亚作为伟大的梦者,在各自的国度试图实现自己的梦想。他们走过迥然不同的人生之路,却都成了不朽的戏剧家。 在同时代人的心目中,汤显祖首先是一个政治家,试图在政治舞台上实现自己的政治理想。他刚正不阿,与日益腐败的社会格格不入,最后退出官场,回到家乡江西临川,专心从事诗文戏剧创作。而莎士比亚主要是一位戏剧家,在伦敦的戏剧舞台上实现自己的艺术之梦。与汤显祖的政治活动相比,莎士比亚几乎与政治无涉。汤显祖满怀“治国平天下”的踌躇之志,梦碎之后在诗文和戏曲中宣泄愤懑;相比之下,莎士比亚英国的舞台上却左右逢源,名利双收。尽管境遇不同,两位天才仍有不少共同之处。 第二战:相同之处: 1.两位戏剧大师都在早期作品中表现了乐观主义精神,而在后期作品里展现了悲观失望的世界观。 其原因在于,他们所处的社会曾呈现一派繁荣景象,尔后动荡不安、民不聊生。汤显祖在创作前两部戏剧作品期间,尽管对社会现状不满,但仍梦想着有一天能得到朝廷重用,大展宏图,对未来满怀希望;而后两部戏剧作品是在他对朝廷绝望、辞官回乡以后创作的,流露出悲观厌世的情绪。对于莎士比亚来说,他初入伦敦剧坛之时,英国击败了西班牙“无敌舰队”,民族自信空前高涨。他在这段时期创作的历史剧和喜剧大多洋溢着乐观奔放的热情;后期以悲剧、浪漫剧为主,重在揭示人类的贪欲,流露着悲哀和无奈的心境。两位大师的作品先是讴歌人文主义、个人主义对传统的反叛。随着时间的推移和社会的变化,转而表现不受节制的欲望所带来的严重后果。除了社会原因之外,他们个人的悲剧一丧子之痛无疑也是他们由乐观转向悲观的重要原因。再次,他们还有一个重要的相同点:在各自的作品中运用了梦境。汤显祖的四部戏剧作品都包含梦境,被称为“四梦”;莎士比亚在其约四十部戏剧作品中有近一半与梦有关。两位大师通过表现梦幻,使自己的戏剧作品更加哀婉动人、荡气回肠、发人深思。 2.汤剧和莎剧中青年男女在追求爱情的过程中,常常与以“父亲”形象所代表的传统势力发生激烈的冲突,然后通过“梦”实现自己的美好愿望。 3.汤显祖和莎士比亚都运用了超自然的精灵来促进爱情之梦的实现,如《紫钗记》和《牡丹亭》中的花神、《仲夏夜之梦》中的仙王和《辛白林》里的朱匹特。 4. 汤显祖和莎士比亚都在其作品中表现了情对生死的超越。用海德格尔的术语来说,《牡丹亭》中的杜丽娘和《哈姆雷特》里的奥菲丽娅在追求爱情中都经历了“朝向死亡的存在”。 “生不可以死,死而不可复生者,皆非情之至也”(汤显祖语)。汤显祖的《牡丹亭》和

汤显祖与《牡丹亭》教案2 主讲:刘咏梅 教学目的:通过精讲汤显祖的《牡丹亭》第十出《惊梦》中的前半段《游园》,了解汤显祖反对程朱理学,宣扬个性解放的思想。 教学重点:杜丽娘的性格特征。 教学难点:1、原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。 你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填,可知我常一生儿爱好是天然。深入理解这段唱腔的内在含义。 2、《牡丹亭》的悲剧意蕴及其文化意义。 教学方法:讲解法,讨论法。 教学建议:把汤显祖与莎士比亚这同一时代的两个中西方戏剧代表人物作一横向比较,简要分析二者在创作艺术风格上的不同。 教学时数:一大节。 一、正反两方的矛盾冲突: 提问: 1、正方阵营是哪几个人物?丫环春香在剧中起到了什么作用?性格如何? 2、反方阵营是哪几个人物?各自代表哪些阶级?各有些什么言论? 二、《牡丹亭》的悲剧意蕴及其文化意义: 提问: 1、《牡丹亭》是悲剧吗?杜丽娘的悲剧意蕴何在? 2、《牡丹亭》诞生于16世纪末,对于今天的中国有何特殊的文化意义?

明确: 1、以情反理,反对程朱理学,提倡情感价值。 2、以梦反理,反对禁欲主义,崇尚人性解放。 3、以柳反理,反对封建道德,鼓舞青春理想。 小结: 《牡丹亭》是一部兼悲剧、喜剧、趣剧和闹剧因素于 一体的复合戏。 “其款置数人,笑者真笑,笑即有声;啼者真啼,啼则有泪;叹者真叹,叹则有气。”――――王思任 《牡丹亭》的悲剧意味也着实令人伤感: 原来做官是要以六亲不认、牺牲情感作为起码代价的! 三、《牡丹亭》与《哈姆莱特》之比较: 1、作者生平汤显祖――――莎士比亚 (1550—1616)(1564—1616) 2、时代背景中国明朝———英国文艺复兴 3、人物性格杜丽娘――――哈姆莱特 不同点:杜敢说敢做,敢爱敢恨 (重于行动) 观之不足由他缱,便赏遍了十二亭台是枉然。倒不如兴尽回家闲过遣。 哈苦闷矛盾,犹豫不决

莎士比亚十四行诗第十八首赏析 摘要:莎士比亚是英国文学史上泰斗级人物。他创作的的154首十四行一向为时人推崇。十四行诗达到了登峰造极的程度,成为英诗史上璀璨的明珠。这理所要赏析的是莎翁十四行诗的第十八首,其热烈的情怀,精致的措辞和美妙的比喻,,不知令多少学者和诗人叹服,赏析文字者莫不称颂其妙。 关键词:莎士比亚十四行诗第18首 诗人一开头就把他的爱友比作美好的“夏天”,其中“夏天”一词颇有争论,很多学者认为应该翻译成春天,但以我个人的观点,还是应该译成夏天。因为英国的夏天相当于我国的春天或春末夏初,这是一年中最美好的季节,风和日暖,枝头绿叶冒新芽,百花含苞待开放,大地充满一派生机活力,迷人可爱。开篇第一句便直入主题,用一问一答得方式毫不含蓄的点名她的美。虽然夏天如此美丽,但仍然不及她之美。作者意不在提出疑问,而是通过疑问句,引出第二句肯定的回答,恰如其分地达到赞赏的目的,诗人如此煞费,说明她的美丽不仅令他赞赏,而且还令他崇敬。这比开篇便用一陈述句更有说服力。 接着第3456句,诗人进一步解释为什么“你比它可爱也比它温婉”,那是因为“狂风”会把“五月的嫩芽摧残”,“夏天的期限”太过于短暂,阳光过于“强烈”,有时却也会被“遮掩”。这一系列的意象,为我们勾勒出一副副夏景图,引人遐想。其中不难看出,作者对这一副副图景产生的是一种怜惜之情,这时让我们不禁思考,那诗人对她的怜爱,该有多么深沉。 后接着的两句:“世上娇艳之物都会凋零,受机缘或大自然的局限”,为我们阐释这样一个哲理:世界上所有美丽的事物都会有遵循着大自然的规律,随着时间的流逝而消失。这虽为一个众所周知的事实,却令古今多少文人墨客所感叹。 接着,诗人用一个转折,说“你的长夏永远不会消逝,永不会失去迷人的光彩;不会在死神阴影中漂泊”这的用暗喻的手法,将她的美丽比作“长夏”,意为有夏天的美丽,而且比夏天更长,有取夏天之长,补夏天之短的意味。后面接着补充,他的美丽不会时间而失去光泽,永远留存。 “这诗将与你同在,只要人活着,眼睛还能看。这诗将永存,赋予你生命。”到最后,诗人转向写诗歌,说诗歌是永存的。从这里我们不难看出,诗人内心是矛盾的,他大肆笔墨去描写他的美,去高歌他的美是永存的,事实上他只是在欺骗他自己,他深知“世上娇艳之物都会凋零,受机缘或大自然的局限”,当然他的美丽也属于“世上娇艳之物”,可是诗人不愿意承认,他无法说服他自己去接受这个事实,于是他想把他的美丽长存于他的心中,但是每个人都会到死神那里报到,怎么办呢?这时,他知道了,永存的,只有诗歌,他只有将他的美丽写入诗歌,才能永恒。 本诗的主题思想为:爱和美。这首诗以夏天的意象展开了想象,我们的脑海会立即浮现出绿荫的繁茂,娇蕾的艳丽。夏日既表示诗人的友人可爱,让人感到可意,又暗指他的友人正处于年轻、精力旺盛的时期,因为夏天总是充满了生机和活力。万物在春季复苏,夏天旺盛,所以夏天是生命最旺盛的季节,诗歌前六句,诗人歌颂了诗中的主人公“你”作为美的存在,却把“夏天”、“娇蕾”和“烈日”都比下去,因为它们不够“温婉”、“太短暂”、“会被遮暗”,所以“你”的魅力远远胜于夏天。第七和第八两句指出每一种美都会转瞬即逝,禁不住风吹雨打,而第九句到第十二句指出“你”的美将永驻,连死神都望而却步,与时间同长的美才是永恒的美。因为“你”在诗歌中永恒,千百年来天地间只要有诗歌艺术的存在,诗歌和“你”就能够永生。所以“你”的美永不枯凋,这是一种生命的美,艺术的美,永驻人间。 这首诗语言优美,不仅体现在用词的精确上,而且还体现在表达方法的多变上,

莎士比亚十四行诗文献综述 莎士比亚是英国文艺复兴时期最伟大的诗人、剧作家。他在世界文坛上享有极高的声誉。他的作品让全世界的读者叹为观止。他的十四行诗更是精妙绝伦,影响了一代又一代的文人墨客。读十四行诗,我们不仅感受其语言的优美,还能促动心灵,捕捉灵魂,让人沉醉。对莎士比亚的作品的评论从18世纪开始直到今天,我们看到了时代的变迁,评论家或褒或贬的评论给学术界提供了丰富的参考资料。 在诗人世界里,莎士比亚是一位大家,他是欧洲文艺复兴时期的巨擘,他不仅以他的剧作享有盛名,他的诗作在文学历史上也有极高的地位,莎士比亚的诗感情丰富,思想深邃,讴歌这着爱情友情,和人类的伟大创造,拥有独特的魅力。 从十四行诗诞生开始,就受到了人们的广泛关注。 十四行诗又名商籁体,是欧洲的一种抒情诗体,原兴起于意大利,16世纪上半叶传入英国。据说,将其引进的是意大利著名十四行诗人彼拉特克的两位模仿者怀阿特和萨利。但是他二人都未能将这一诗体发扬光大,只来得及指点一下方向便不幸夭折了。怀阿特在伦敦塔里被关押了5年,获释后很快就去世了;萨利则死于断头台下。十四行诗的真正繁荣是在16世纪90年代,它是随着英国文艺复兴运动的高涨而达到高峰的。当时,英国诗人们十分喜欢这种诗体,因为它多采取连续性的组诗形式,紧凑集中,格律严谨。尤其是锡德尼德《阿斯特罗诽尔和斯黛拉》刊行问世之后,十四行诗体突然风行一时,成为英国最为流行的诗歌形式。当时追逐这种文学时尚的人很多,在1592年至1597年这5年间,英国共发表了2500多首十四行诗,这一时期写出但没有发表的诗歌数目简直是个天文数字。 莎士比亚的十四行诗之所以吸引了古往今来的众多读者,主要原因是因为其诗的“甜蜜”,即它们用悦耳动听的语言音韵赞颂了世间最为美好的情感——友谊和爱情。诗集主要涉及三个人物:诗人、“年轻朋友”和“黑肤女郎”。154首诗大体分为两部分,第一部分从第127首至第152首,是献给“黑肤女郎”的。最

从《牡丹亭》和《罗密欧与朱丽叶》看汤显祖与莎士比亚的爱情观摘要人类生活中的最普遍现象莫过于恋爱和死亡了,正是如此“爱”和“死”是文学作品中的永恒主题。无论是汤显祖还是莎士比亚,他们的爱情观逃脱不了对传统封建制度的的批判与谴责。汤显祖与莎士比亚虽然处在不同的文化背景下,但对爱情的观点却有着很大的相似,本文就从奠定他们在戏曲坛上的两部代表作《牡丹亭》和《罗密欧与朱丽叶》入手,来简要的谈谈他们的爱情观。 关键词汤显祖莎士比亚爱情观《牡丹亭》《罗密欧与朱丽叶》 十六世纪中叶在中国和英国两名对世界文学有着重要影响的剧作家诞生了,他们分别是生活于明代末叶的汤显祖和生活于英国文艺复兴时期的莎士比亚。在他们生活的时间里中国和英国的历史有很大的异同,这些不同导致他们的思想不同,以及他们对爱情的看法也不同,下面我想来简要分析下导致他们爱情观不同的因素及怎样不同。 一、相似的社会背景 十六世纪,英国实现了两次大的变动,第一次,是世纪前半叶亨利八世巩固王权并在宗教上同罗马教皇决裂,跟着进行了一场大规模的反僧侣运动,把大面积的教会土地据为己有,增加了王室收入;部分赏赐贵族,使他们更加倾向中央。第二次,是世纪后半叶伊丽莎白女王领导英国臣民打败了西班牙“无敌舰队”,开始了海外扩张,国内文教艺术发达,从而出现了大治的局面,到世纪之末才见颓势。两次大变之间,英国社会又呈现一种什么面貌?对于十四、五世纪战乱频仍、民生凋敝的往日,英国人民是犹有余悸的,因此上下都渴望一个安定的局面。宗教哲学家理查德·胡克写一本书,叫做《论教会政策的法则》,论述政治教会与国家的大法,认为都必须遵从自然地法则,从个人来说就是必须服从“一个头或统治者”,这样才能使“秩序、温和、理智”得以控制住“感情”。因此宗教在西方国家对人们的影响是非常重大的。在这时的英国家庭里,子要服从父亲,妇要服从夫,家长统治了这个家庭。社会也和各个小家庭一样,有一个权力中心和一个从上至下的尊卑制度,构成一种至为重要的秩序。在莎士比亚的戏曲作品中对这种社会样态的描写数不胜数,如《威尼斯商人》、《罗密欧与朱丽叶》等都深刻的反映了当时的社会现状。莎士比亚的作品真实的反映了英国的现实生活,同时也描绘了人的感情和心灵,具有强烈的时代气息。莎士比亚不仅属于一个时代,而且属于所有时代;他不仅属于英国,而且属于全身世界。马克思称之为“世界艺术的高峰之一” 与此同时,在大洋的彼岸的中国正是朱姓的明朝的嘉靖年。穆宗于隆庆六年(1572)五月去世,其子朱翊钧(明神宗)继位,改年号为万历。明神宗只是一个十岁的孩子,此时,张居正是明皇朝最有权势的首辅的权力是朝中最主要的势力,而汤显祖为人正直,不受别人的拉拢,在官道上一直受排挤,理想无疑实现,对于自己的理想只能借助自己的作品来表现出来。在嘉靖到万历(1573~1620)年间,在文坛上有大量的士大夫文人参与戏曲创作,汤显祖从中脱颖而出。他们通过戏曲作品表达出自己对这个社会制度的不满,尤其对封建家长对青年男女追求爱情的阻碍。在汤显祖的对封建制度不满的作品中以《牡丹亭》对社会的影响最大。 二、汤显祖与莎士比亚 汤显祖(1550~1616)明代的作曲家,字义仍,号若士,江西临川人。他生活在朝廷腐败、社会动荡的明代中晚期。出身于一个书香世家,高祖和祖父都是藏书家。幼年时曾受到儒家思想和道教思想的双重影响,很小的时候就颇有点名气,14岁时补为诸生,在县学里名列前茅。21岁时又以排名第八的成绩中了举人,但在进士考试中屡考屡败,受挫十载。据《明史》本传记载,万历五年汤显祖第三次参加会试时,因不接受张居正的拉拢而落选,这使他对朝政的昏暗有了切身的体会。直到张居正去世才于万历十一年(1583)考中进士。万历十九年,他上《论辅臣科臣疏》,揭露赈灾官员的贪贿的行为,抨击宰辅,把万历朝的

汤显祖与《牡丹亭》 学习目标 1.了解汤显祖及其《牡丹亭》。 2.在比较中进一步认识戏曲文学的特点。 3.培养学生对戏曲的喜爱之情,体味杜丽娘对自由生活的向往,人性的复苏。 知识积累 文学常识 关于作者 汤显祖(1550—1616),字义仍,号海若、若士、清远道人,江西临川人,明代戏曲作家。与莎士比亚同时代,一在东方,一在西方,遥相呼应,都是剧坛泰斗。他的剧作“临川四梦”(《紫钗记》《牡丹亭》《邯郸记》《南柯记》)中《牡丹亭》影响最大。汤显祖曾说“一生四梦,得益处惟在牡丹”。 他是明代著名思想家,与被封建正统派视为洪水猛兽的进步思想家李贽、以禅宗来反对程朱理学的达观禅师交往密切,追求个性解放,提出以情反理,“情有者理必无,理有者情必无”的进步主张。戏剧创作上他反对拘于律声,提倡灵性,是明代浪漫主义文艺思潮的旗手之一。 戏剧常识 曲词:是剧中人物的唱词。各种角色都可以唱,可独唱、对唱、轮唱和合唱。 宾白:是剧中人物的说白。分对白、独白、旁白、带白(插在曲词中的说白)。 科介:是剧本中关于动作、表情和音响效果的舞台提示。 人物:旦,贴。 每出戏有下场诗。课文节选的《游园》是第十出的前半部分,故没有下场诗。 字词汇总 字音 炷zhù恁nèn髻jì晌shǎng钿diàn揣chuǎi 迤yǐ茜qiàn/xī簪zān颤chàn颓tuí垣yuán 乐lè轩xuān忒tuī/tè韶sháo荼tú眄miǎn缱qiǎn 注释 (1)旦:与下文中的“贴”均是剧中女角。本剧旦扮演女主人公杜丽娘,贴是贴旦的省称,扮演次要的女角,本剧饰丫环春香。 (2)梦回:梦中醒来。乱煞:撩乱。年光:春光。两句意谓:春天的莺声惊醒迷梦,到处是撩乱人心的春光。 (3)恁:怎么。似:胜似,过。三句意谓:时光在沉香燃尽中流逝,把没做完的刺绣活丢在一边,怎么今年春光触动自己的情感胜似去年呢? (4)晴丝:游丝、飞丝,虫类所吐的丝缕,常在空中飘游。在春天晴朗的日子最易看见。(5)“停半晌”五句意谓:暂停片刻对镜梳妆时,不料镜子偷看了自己半面,羞得我把头发也弄偏了。 (6)艳晶晶:光灿灿。爱好:爱美。“翠生生”三句意谓:你看我穿戴、打扮这么漂亮夺目,可知我的天性就是爱美的。