实验七实验八

- 格式:docx

- 大小:2.36 MB

- 文档页数:18

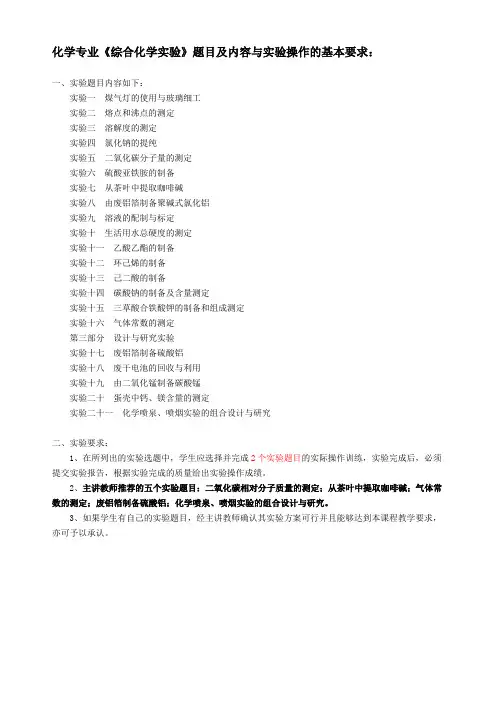

化学专业《综合化学实验》题目及内容与实验操作的基本要求:

一、实验题目内容如下:

实验一煤气灯的使用与玻璃细工

实验二熔点和沸点的测定

实验三溶解度的测定

实验四氯化钠的提纯

实验五二氧化碳分子量的测定

实验六硫酸亚铁胺的制备

实验七从茶叶中提取咖啡碱

实验八由废铝箔制备聚碱式氯化铝

实验九溶液的配制与标定

实验十生活用水总硬度的测定

实验十一乙酸乙酯的制备

实验十二环己烯的制备

实验十三己二酸的制备

实验十四碳酸钠的制备及含量测定

实验十五三草酸合铁酸钾的制备和组成测定

实验十六气体常数的测定

第三部分设计与研究实验

实验十七废铝箔制备硫酸铝

实验十八废干电池的回收与利用

实验十九由二氧化锰制备碳酸锰

实验二十蛋壳中钙、镁含量的测定

实验二十一化学喷泉、喷烟实验的组合设计与研究

二、实验要求:

1、在所列出的实验选题中,学生应选择并完成2个实验题目的实际操作训练,实验完成后,必须提交实验报告,根据实验完成的质量给出实验操作成绩。

2、主讲教师推荐的五个实验题目:二氧化碳相对分子质量的测定;从茶叶中提取咖啡碱;气体常数的测定;废铝箔制备硫酸铝;化学喷泉、喷烟实验的组合设计与研究。

3、如果学生有自己的实验题目,经主讲教师确认其实验方案可行并且能够达到本课程教学要求,亦可予以承认。

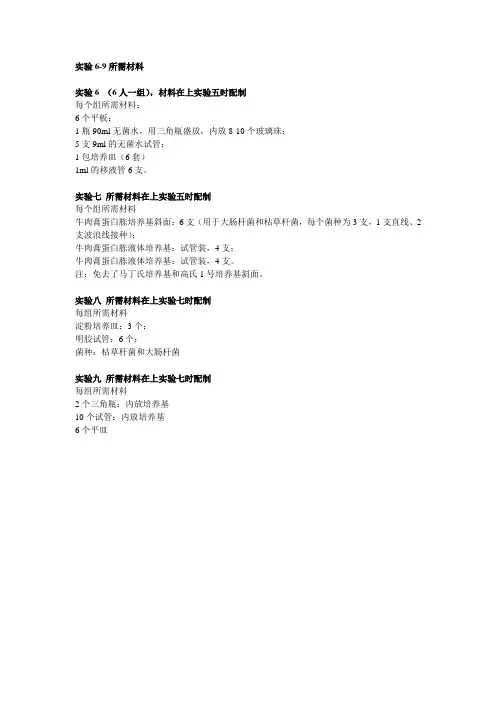

实验6-9所需材料实验6 (6人一组),材料在上实验五时配制每个组所需材料:6个平板;1瓶90ml无菌水,用三角瓶盛放,内放8-10个玻璃珠;5支9ml的无菌水试管;1包培养皿(6套)1ml的移液管6支。

实验七所需材料在上实验五时配制每个组所需材料牛肉膏蛋白胨培养基斜面:6支(用于大肠杆菌和枯草杆菌,每个菌种为3支,1支直线、2支波浪线接种);牛肉膏蛋白胨液体培养基:试管装,4支;牛肉膏蛋白胨液体培养基:试管装,4支。

注:免去了马丁氏培养基和高氏1号培养基斜面。

实验八所需材料在上实验七时配制每组所需材料淀粉培养皿:3个;明胶试管:6个;菌种:枯草杆菌和大肠杆菌实验九所需材料在上实验七时配制每组所需材料2个三角瓶:内放培养基10个试管:内放培养基6个平皿实验五培养基的制备(40人以上)1组:牛肉膏培养基300ml,固体,装20个试管,剩下的装入1个三角瓶;2组:牛肉膏培养基300ml,固体,装20个试管,剩下的装入1个三角瓶;3组:牛肉膏培养基400ml,固体,分装30个试管,剩下的状1个三角瓶;4组:高氏1号固体培养基,300ml,分装到2个三角瓶中,每个150ml(4,6组备用)5组:马丁氏固体培养基,300ml,分装到2个三角瓶中,每个150ml(5,7组备用)6组:牛肉膏液体培养基,300ml,分装到30个试管中(整个班用);7组:牛肉膏半固体培养基,300ml,分装到30个试管中(整个班用);注:所配制的牛肉膏试管斜面中,包括老师接菌种所用斜面。

每个组还需要:1瓶90ml无菌水,三角瓶盛放,玻璃珠8-10个;5支9ml的无菌水,试管盛放;1包培养皿(6套)6支1.0ml的移液管棉塞:2个大的,6个小的;实验五培养基的制备(30人左右)1组:牛肉膏培养基250ml,固体,装14个试管,剩下的装入1个三角瓶;2组:牛肉膏培养基250ml,固体,装14个试管,剩下的装入1个三角瓶;;3组:牛肉膏培养基250ml,固体,装14个试管,剩下的装入1个三角瓶;4组:高氏1号固体培养基,150ml,分装到1个三角瓶中(4,6组备用)5组:马丁氏固体培养基,150ml,分装到1个三角瓶中(5,7组备用)6组:牛肉膏液体培养基,300ml,分装到30个试管中(整个班用);7组:牛肉膏半固体培养基,300ml,分装到30个试管中(整个班用);注:所配制的牛肉膏试管斜面中,包括老师接菌种所用斜面。

实验七 局部阻力系数实验1实验目的和要求1.掌握测量局部阻力系数的方法;2.测量管道突然扩大、突然缩小时的局部阻力系数;3.了解影响局部阻力系数的因素2局部阻力系数实验的原理水流在流动过程中,由于水流边界条件或过水断面的改变,引起水流内部各质点的流速、压强也都发生变化,并且产生旋涡。

在这一过程中,水流质点间相对运动加强,水流内部摩擦阻力所作的功增加,水流在流动调整过程中消耗能量所损失的水头称为局部水头损失。

局部水头损失的一般表达式为gvh j 22ζ= (1)式中,j h 为局部水头损失;ζ为局部水头损失系数,即局部阻力系数,它是流动形态与边界形状的函数,即)(e R f 边界形状,=ζ,一般水流的雷诺数e R 足够大时,可以认为ζ系数不再随e R 而变化,可视作为一常数;v 为断面平均流速,一般用发生局部水头损失以后的断面平均流速,也有用损失断面前的平均流速,所以在计算或查表时要注意区分。

局部水头损失可以通过能量方程进行分析。

图1为一水流突然扩大的实验管段,在发v 1图1 局部水头损失分析简图j h =gv v p z p z 2)()(2222112211ααγγ-++-+(2)式中,)()(2211γγp z p z +-+为断面1-1和2-2的测压管水头差;v 1、v 2 分别为1-1断面和2-2断面的平均流速。

管道局部水头损失目前仅有断面突然扩大(图1)可利用动量方程,能量方程和连续方程进行理论分析,并可得出足够精确的结果,其它情况尚需通过实验方法测定局部阻力系数。

对于管道突然扩大,理论公式为gv v h j 2221)(-= (3)由连续方程A 1v 1=A 2v 2,解出v 1或v 2代入上式可分别得 g v A A h j 2122212)(-= , 21211)(扩大-=A A ζ (4)或 gv A A h j 2121221)(-=, 22121)(扩大A A -=ζ (5)式中,A1、A2分别为断面1-1和2-2的过水断面面积;1扩大ζ、2扩大ζ叫做突然放大的局部阻力系数。

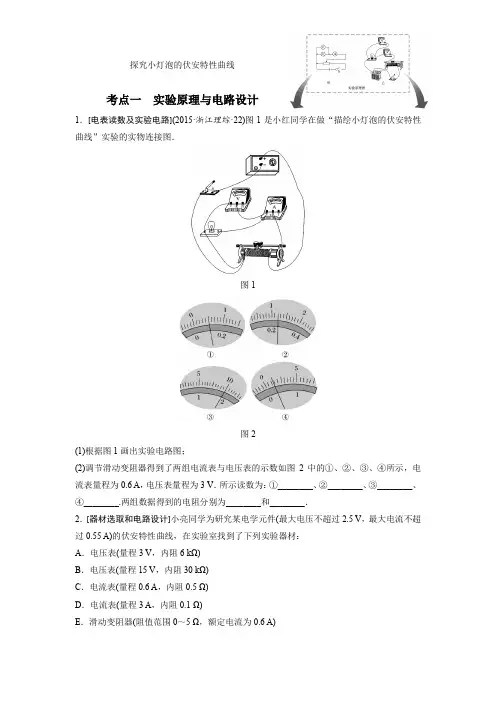

探究小灯泡的伏安特性曲线考点一实验原理与电路设计1.[电表读数及实验电路](2015·浙江理综·22)图1是小红同学在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验的实物连接图.图1图2(1)根据图1画出实验电路图;(2)调节滑动变阻器得到了两组电流表与电压表的示数如图2中的①、②、③、④所示,电流表量程为0.6 A,电压表量程为3 V.所示读数为:①________、②________、③________、④________.两组数据得到的电阻分别为________和________.2.[器材选取和电路设计]小亮同学为研究某电学元件(最大电压不超过2.5 V,最大电流不超过0.55 A)的伏安特性曲线,在实验室找到了下列实验器材:A.电压表(量程3 V,内阻6 kΩ)B.电压表(量程15 V,内阻30 kΩ)C.电流表(量程0.6 A,内阻0.5 Ω)D.电流表(量程3 A,内阻0.1 Ω)E.滑动变阻器(阻值范围0~5 Ω,额定电流为0.6 A)F.滑动变阻器(阻值范围0~100 Ω,额定电流为0.6 A)G.直流电源(电动势E=3 V,内阻不计)H.开关、导线若干.该同学设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据(I和U分别表示电学元件上的电流和电压).(1)为了提高实验结果的准确程度,电流表选________________;电压表选________________;滑动变阻器选________________.(以上均填写器材代号)(2)请在虚线框中画出实验电路图.3.[器材选取和电路设计]要测绘一个标有“6 V 2.5 W”小灯泡的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:A.直流电源(6 V,内阻未知)B.电流表G(满偏电流3 mA,内阻R g=10 Ω)C.电流表A(0~0.6 A,内阻未知)D.滑动变阻器R(0~20 Ω,5 A)E.滑动变阻器R′(0~200 Ω,1 A)F.定值电阻R0(阻值1 990 Ω)G.开关与导线若干(1)由于所给实验器材缺少电压表,某同学直接把电流表G作为电压表使用测出小灯泡两端电压,再用电流表A测出通过小灯泡的电流,从而画出小灯泡的伏安特性曲线,该方案实际上不可行,其最主要的原因是_________________________________________________________________________________________________________________________.(2)为完成本实验,滑动变阻器应选________(填器材前的序号).(3)请在图3中完成本实验的实物电路图的连线.图3考点二数据处理及误差分析4.[实物连接及数据处理](2015·福建理综·19(2))某学习小组探究一小电珠在不同电压下的电功率大小,实验器材如图4甲所示,现已完成部分导线的连接.①实验要求滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,请按此要求用笔画线代替导线在图甲实物接线图中完成余下导线的连接;图4②某次测量,电流表指针偏转如图乙所示,则电流表的示数为________A;③该小组描绘出的伏安特性曲线如图丙所示,根据图线判断,将________只相同的小电珠并联后,直接与电动势为3 V、内阻为1 Ω的电源组成闭合回路,可使小电珠的总功率最大,其总功率的值约为________W(保留两位小数).5.[两种图线结合处理实验数据]由金属丝制成的电阻器阻值会随温度的升高而变大.某同学为研究这一现象,亲自动手通过实验描绘这样一个电阻器的伏安特性曲线.可供选择的实验器材有:A.待测电阻器R x(2.5 V,1.2 W)B.电流表A(0~0.6 A,内阻为1 Ω)C.电压表V(0~3 V,内阻未知)D.滑动变阻器(0~10 Ω,额定电流为1 A)E.电源(E=3 V,内阻r=1 Ω)F.定值电阻R0(阻值为5 Ω)G.开关一个和导线若干(1)实验时,该同学采用电流表内接法,并且电阻器两端电压从零开始变化,请在方框内画出实验电路图.(2)按照正确的电路图,该同学测得实验数据如下:R全表格中的空格,然后在图5中画出电阻器的伏安特性曲线.图5(3)该同学将本实验中的电阻器R x以及给定的定值电阻R0二者串联起来,接在本实验提供的电源两端,则电阻器的实际功率是________W.(结果保留两位小数)考点三实验拓展与创新6.[实验创新]LED二极管的应用是非常广泛的,2014年诺贝尔物理学奖被授予了日本科学家赤崎勇、天野浩和美籍日裔科学家中村修二,以表彰他们发明了蓝色发光二极管(LED),并因此带来的新型节能光源.某同学想要描绘某发光二极管的伏安特性曲线,实验测得它两端的电压U和通过它的电流I的数据如下表所示.A.电压表(量程0~3 V,内阻约20 kΩ)B.电压表(量程0~15 V,内阻约100 kΩ)C.电流表(量程0~50 mA,内阻约40 Ω)D.电流表(量程0~0.6 A,内阻约2 Ω)E.滑动变阻器(阻值范围0~20 Ω,允许最大电流2 A)F.电源(电动势6 V,内阻不计)G.开关,导线若干图6(1)该同学做实验时,电压表选用的是_______,电流表选用的是_______(填选项字母).(2)如图6甲中的实物连线已经连了部分电路,请按实验要求将实物图中的连线补充完整.(3)根据表中数据,请在图乙中画出该二极管的I-U图线.(4)若此发光二极管的最佳工作电流为15 mA,现将此发光二极管与电动势为3 V、内阻不计的电池组相连,还需串联一个阻值R=________ Ω的电阻,才能使它工作在最佳状态.(结果保留两位有效数字)7.[实验拓展](2013·江苏单科·10)为探究小灯泡的电功率P和电压U的关系,小明测量小灯泡的电压U和电流I,利用P=UI得到电功率,实验所使用的小灯泡规格为“3.0 V 1.8 W”,电源为12 V的电池,滑动变阻器的最大阻值为10 Ω.图7(1)准备使用的实物电路如图7所示,请将滑动变阻器接入电路的正确位置.(用笔画线代替导线)(2)现有10 Ω、20 Ω和50 Ω的定值电阻,电路中的电阻R1应选________Ω的定值电阻.(3)测量结束后,应先断开开关,拆除________两端的导线,再拆除其他导线,最后整理好器材.(4)小明处理数据后将P、U2描点在坐标纸上,并作出了一条直线,如图8所示,请指出图象中不恰当的地方.图8。

水力学实验报告实验一流体静力学实验实验二不可压缩流体恒定流能量方程(伯诺利方程)实验实验三不可压缩流体恒定流动量定律实验实验四毕托管测速实验实验五雷诺实验实验六文丘里流量计实验实验七沿程水头损失实验实验八局部阻力实验实验一流体静力学实验实验原理在重力作用下不可压缩流体静力学基本方程或 (1.1)式中:z被测点在基准面的相对位置高度;p被测点的静水压强,用相对压强表示,以下同;p0水箱中液面的表面压强;γ液体容重;h被测点的液体深度。

另对装有水油(图1.2及图1.3)U型测管,应用等压面可得油的比重S0有下列关系:(1.2)据此可用仪器(不用另外尺)直接测得S0。

实验分析与讨论1.同一静止液体内的测管水头线是根什么线?测压管水头指,即静水力学实验仪显示的测管液面至基准面的垂直高度。

测压管水头线指测压管液面的连线。

实验直接观察可知,同一静止液面的测压管水头线是一根水平线。

2.当P B<0时,试根据记录数据,确定水箱内的真空区域。

,相应容器的真空区域包括以下三部分:(1)过测压管2液面作一水平面,由等压面原理知,相对测压管2及水箱内的水体而言,该水平面为等压面,均为大气压强,故该平面以上由密封的水、气所占的空间区域,均为真空区域。

(2)同理,过箱顶小水杯的液面作一水平面,测压管4中,该平面以上的水体亦为真空区域。

(3)在测压管5中,自水面向下深度某一段水柱亦为真空区。

这段高度与测压管2液面低于水箱液面的高度相等,亦与测压管4液面高于小水杯液面高度相等。

3.若再备一根直尺,试采用另外最简便的方法测定γ0。

最简单的方法,是用直尺分别测量水箱内通大气情况下,管5油水界面至水面和油水界面至油面的垂直高度h和h0,由式,从而求得γ0。

4.如测压管太细,对测压管液面的读数将有何影响?设被测液体为水,测压管太细,测压管液面因毛细现象而升高,造成测量误差,毛细高度由下式计算式中,为表面张力系数;为液体的容量;d为测压管的内径;h为毛细升高。

《大学信息技术基础》实验指导书宁夏理工学院计算机公共教研室2013-12目录实验一Windows XP的基本操作 ........................................................................................... - 1 - 实验二Windows XP的管理应用 ......................................................................................... - 13 - 实验三Word 2007 .................................................................................................................. - 25 - 实验四Excel 2007应用......................................................................................................... - 43 - 实验五Powerpoint制作 ........................................................................................................ - 56 - 实验六数据库基本操作........................................................................................................ - 57 - 实验七简单程序设计............................................................................................................ - 59 - 实验八网络的基本应用........................................................................................................ - 60 -实验一Wind ows XP的基本操作一、实验目的1)掌握Windows XP的基本知识和基本操作2)掌握Windows XP的常用定制功能3)掌握“Windows XP资源管理器”和“我的电脑”的使用4)掌握文件和文件夹的管理操作二、实验环境Windows XP操作系统三、实验内容1)Windows XP的模拟安装2)系统桌面设置3)【开始】菜单的设置与应用4)任务栏的设置与应用5)回收站的使用和设置6)“Windows XP资源管理器”和“我的电脑”的使用7)文件和文件夹的管理四、实验步骤1.Windows XP的模拟安装任务要求:模拟安装Windows XP操作提示:1)安装系统:双击安装程序图标,让其运行,如下图所示,按照安装提示进行下一步的操作,即可安装完成。

初中化学趣味小实验1. 嘿,小伙伴们!今天咱们要玩点刺激的!不是去游乐园,而是在化学实验室里玩出新花样!别担心,这可比过山车有意思多了!2. 实验一:神奇的"隐形墨水"!小明兴奋地说:"哇,这不就是特务们用的吗?"没错,我们今天就要当回特务!材料很简单:柠檬汁、棉签、白纸、蜡烛。

用柠檬汁在纸上写字,等干了后,用蜡烛烤一下,字就显现出来啦!3. 小红好奇地问:"为什么会这样呢?"其实是因为柠檬汁遇热会变色。

这就像是化学界的魔法,神奇吧!4. 实验二:彩虹试管!准备几个试管,往里面倒入不同浓度的糖水,再加入食用色素。

小心地把它们叠加在一起,瞧,一个漂亮的彩虹就出现啦!小明惊呼:"哇,这比我的彩虹糖果还要漂亮!"5. 实验三:火山爆发!这个可有意思了。

用泥巴捏一个小火山,在顶部挖个小洞。

往里面倒入小苏打和醋,再加点红色素。

看,"岩浆"喷发啦!小红兴奋地说:"这比科幻电影里的场面还要震撼!"6. 实验四:神奇的蓝瓶子。

往瓶子里倒入水、氢氧化钠溶液和葡萄糖,再加入亚甲蓝。

摇一摇,溶液变成蓝色;静置一会儿,又变回无色。

小明惊讶地说:"这瓶子简直像变色龙一样神奇!"7. 实验五:会跳舞的葡萄干。

把葡萄干放入碳酸饮料中,它们会上下翻腾,像在跳舞一样。

小红笑着说:"这些葡萄干比我跳舞还要优雅呢!"其实是因为气泡附着在葡萄干上,带着它们上升,到水面时气泡破裂,葡萄干又沉下去。

8. 实验六:神奇的鸡蛋。

把鸡蛋放入醋中浸泡一天,蛋壳就会消失,变成"橡皮蛋"。

小明惊讶地说:"这简直是鸡蛋界的变形金刚!"没错,这就是酸和碱的反应,太神奇了!9. 实验七:会变色的紫甘蓝汁。

把紫甘蓝榨汁,往里面滴入醋或小苏打水,看它变成不同的颜色。

实验八工业纯碱中总碱度测定一、实验目的1.认识基准物质碳酸钠及硼砂的分子式和化学性质;2.掌握 HCl 标准溶液的配制和标定过程3.掌握强酸滴定二元弱碱的滴定过程,突跃范围及指示剂选择。

4.掌握定量转移操作的基本特色。

二、实验原理工业纯碱的主要成分为碳酸钠,商品名为苏打,此中可能还含有少许 NaCl,Na2SO4,NaOH 及 NaHCO3。

常以 HCl 标准溶液为滴定剂测定总碱度来权衡产皮的质量。

滴定反响为Na2 CO3 + 2HCl = 2NaCl + H 2CO3H2CO3=CO2↑ +H2O反响产物 H2CO3易形成过饱和溶液并分解为CO2逸出。

化学计量点时溶液pH 为 3.8 至,可采用甲基橙为指示剂,用HCl 标准溶液滴定,溶液由黄色转变成橙色即为终点。

试样中NaHCO3同时被中和。

因为试样易汲取水分和CO2,应在 270~300℃将试样烘干2h,以除掉吸附水并使NaHCO3所有转变成Na2CO3,工业纯碱的总碱度往常以w(Na2CO3)或w(Na2O)表示,因为试样均匀性较差,应称取许多试样,使其更具代表性。

测定的同意偏差可适合放宽一点。

三、主要试剂与仪器1.HCl 溶液2.无水 Na2 CO33.0.1%甲基橙指示剂4.0.2%甲基红60%的乙醇溶液。

5.甲基红-溴甲酚绿混淆指示剂6.硼砂( Na2B4O7·10H2O)四、实验步骤-11.0.1mol L·HCl 溶液的标定(1)用无水Na2CO3基准物质标定用称量瓶正确称取0.08g-0.10g 无水Na2CO3 3 份,分别倒入 100mL 锥形瓶中。

称量瓶称样时必定要带盖,免得吸湿而后加入 10-20mL 水使之溶解,再加入1-2 滴甲基橙指示剂,用待标定的HCl 溶液滴定至溶液的黄色恰变成橙色即为终点。

计算HCl 溶液的浓度。

(2)用硼砂 Na2B4O7·10H2O 标定正确称取硼砂0.2~0.3g 3份,分别倾入100mL 锥形瓶中,加水20mL 使之溶解,加入2 滴甲基红指示剂,用待标定的HCl 溶液滴定至溶液由黄色恰变成浅红色即为终点。

实验七微生物细胞大小测定实验目的1.了解目镜测微尺和镜台测微尺的构造。

2.掌握用显微测微尺测量微生物细胞大小的方法。

实验材料1.菌种啤酒酵母菌24h液体培养物;2.其它光学显微镜、镜台测微尺、目镜测微尺、盖玻片、载玻片、香柏油、擦镜纸。

实验原理在一定条件下,各种微生物细胞的大小,是微生物形态特征之一,也是分类鉴定的依据之一。

由于微生物细胞很小,只能在显微镜下测量,一般采用显微测微尺来测量。

显微测微尺有镜台测微尺和目镜测微尺两个部件。

镜台测微尺是在中央部分刻有精度等分线的载玻片。

一般将1mm等分为100格,每格长度为10 m,用于校正目镜测微尺。

目镜测微尺是一块可放在目镜内的圆形玻片,其中央一般有100等分的小格。

目镜测微尺可直接用于测量细胞的大小。

由于不同的显微镜或不同的目镜和物镜组合放大倍数不同,目镜测微尺每小格代表的实际长度也不一样。

因此,用目镜测微尺测量微生物大小时,必须先用镜台测微尺进行校正,以求出该显微镜在一定放大倍数的目镜和物镜下,目镜测微尺每小格所代表的相对长度,然后根据微生物细胞相当于目镜测微尺的格数,即可计算出细胞的相对大小。

球菌用直径来表示大小,杆菌用宽和长的范围来表示。

如金黄色葡萄球菌直径约为0.8微米,枯草芽孢杆菌大小为0.7-0.8*2-3微米。

实验内容(一)目镜测微计的校正1.放置目镜测微尺取出目镜,旋开目镜,将目镜测微尺放在目镜的隔板上(有刻度的一面向下),然后旋上目镜,最后将此目镜插入目镜镜筒内。

2.放置镜台测微尺把镜台测微计放在显微镜载物台上(有刻度的一面向上)。

3.校正目测微尺用低倍物镜观察,对准焦距,通过调焦能看清镜台测微计的刻度;移动镜台测微尺和转动目测微尺使两者刻度平行;转动推进器从而使两测微尺某段起、止线完全重合,数出两条重合线之间的格数。

用同法分别校正在高倍镜和油镜下目镜测微尺每小格所代表的长度。

观察时光线不宜过强,否则难以找到镜台测微尺的刻度;换高倍镜和油镜时,防止物镜压坏镜台测微尺和损坏镜头。

实验七

1. 在查询分析器中,选择studentsdb数据库,输入以下代码。

DECLARE@stu name varchar(10)

SELECT@stu name=姓名

FORM student info

WHERE 姓名 LIKE „张%‟

SELECT@stu name

观察显示的结果,与student info表中数据进行比较,@stu name赋值的是SELECT结

果集中的哪个数据

2. 定义int型局部变量@grademax、@grademin、@gradesum,在grade表中查找最

高分、最低分和总分,分别赋给@grademax、@grademin和@gradesum,并显示。

3. 使用SET命令将查询的结果数目赋值给int型局部变量@row。给下面代码中的划

线处填上适当的内容,以完成上述操作。

4. 以下代码在curriculum 表中插入新纪录:

DECLARE @intCId int,@intErrorCode int

INSERT INTO curriculum(课程编号,课程名称,学分)

VALUES(‟0006‟,‟VB程序设计‟,2)

SELECT@intCId = @ @identity,@intErrorCode = @@error

SELECT@intCId, @intErrorCode

将该代码段连续执行两次,观察两次显示的信息及curriculum表中数据的变化,为什么

前后两次执行时显示的信息会不同?

5. 在studentsdb数据库的student info表中,以“性别”为分组条件,分别统计男生和

女生人数。

6. 在grade表中,使用适当函数找出“高等数学”课程的最高分、最低分和平均分。

7. 定义一个datetime型局部变量@student,以存储当前日期。计算student info表

中的学生的年龄,并显示学生的姓名、年龄。在以下代码的划线部分填入适当内容,以实现

上述功能。

8. 运行以下代码,写出运行结果。

9. 在局部变量@stu id中存储了学号值。编写代码查询学号为0001的学生的各科平

均成绩,如果平均分>=60则显示“你的成绩及格了,恭喜你!!”,否则显示“你的成绩不及

格”。

10. 运行以下代码段,写出运行的结果。

11. 查询grade表。如果分数大于等于90,显示A;如果分数大于等于80小于90,显

示B;如果分数大于等于70小于80,显示C;如果分数大于等于60小于70,显示D;其

他显示E。在以下代码的划线部分填入适当内容完成上述功能。

12. 计算grade表的分数列的平均值。如果小于80,则分数增加其值的5%;如果分数

的最高值超过95,则终止该操作。在以下代码划线处填入适当的内容以完成上述功能。

13. 编写代码计算并显示@ n = 1+2+3+...+20。

14. 编写代码计算并显示1~100之间的所有完全平方数。例如,81 = 92,则称81为完

全平方数。

15. 计算1~100以内的所有的素数。

实验八

1. 在查询分析器中输入以下代码,创建一个利用流控制语句的存储过程lletters_print,

该存储器能显示26个小写字母。

2. 输入以下代码,创建存储过程stu_info,执行时通过输入姓名,可以查询该姓

名对应的学生的各科成绩。

CREATE PROCEDURE stu_info @name varchar(40)

AS

SELECT a.学号,姓名,课程编号,分数

FROM student_info a INNER JOIN grade ta

ON a.学号=ta.学号

WHERE 姓名=@name

使用EXECUTE命令执行存储过程stu_info,其参数值为“马东”。

如果存储过程stu_info执行时没有提供参数,能按默认值查询(设姓名为“刘卫平”),

如何修改该过程的定义?

3.使用studentsdb数据库中的student_info表,curriculm表、grade表。

(1)创建一个存储过程stu_grade,查询学号为0001的学生的姓名,课程名称,分数。

(2)执行存储过程stu_grade,查询0001学生的姓名,课程名称,分数。

(3)使用系统存储过程sp_rename将存储过程stu_grade更名为stu_g.

4.使用student_info表,curriculm表、grade表。

(1)创建一个带参数的存储过程stu_p_g,当任意输入一个学生的姓名时,将从3个表中

返回该学生的学号,选修的课程名称和课程成绩。

(2)执行存储过程stu_g_p,查询“刘卫平”的学号,选修课程和课程成绩。

(3)使用系统存储过程sp_helptext,查看存储过程stu_p_g的文本信息。

5.使用student_info表。

(1)创建一个加密的存储过程stu_en,查询所有男学生的信息。

(2)执行存储过程stu_en,查看返回学生情况。

(3)使用Transact —SQL语句DROP PROCEDURE删除存储过程stu_en。

6.使用grade表。

(1)创建一个存储过程stu_g_r,当输入一个学生学号,通过返回输出参数获取该学生各

门课程的平均成绩。

(2)执行存储过程stu_g_r,输入学号0002。

(3)使用Transact—SQL语句DROP PROCDURE删除存储过程stu_en.