0.引言

通过对沉积建造、岩浆活动、构造变动等形成背景研究,结合区域对比,提出了山东省不同地质年代大地构造单元组成和演化过程。山东省早前寒武纪基底属华北克拉通东部陆块群的胶辽微陆块、渤鲁微陆块和迁淮徼陆块,经历了不成熟陆壳向成熟陆壳转化、陆壳拼贴和弧陆碰撞等演化过程。中-新元古代分别属华北克拉通和大别-苏鲁造山带的组成部分,经历了大陆裂解与聚合的演化过程。古生代处于华北陆表海盆地、华北板块东南缘被动大陆边缘和大别-苏鲁裂谷环境,经历了由海相沉积一一陆相沉积转化的海陆变迁演化。中生代是板块构造演化转换和构造体制转折期,早期受华北板块与扬子板块碰撞作用制约,表现为挤压构造体制;中晚期受太平洋板块向欧亚板块俯冲作用制约,构造体制转换为伸展为主。中新生代构造单元可划归滨太平洋构造域,在基底构造单元的基础上形成了若干受伸展构造体制控制的隆起、盆地和凸起、凹陷等上叠构造单元。中新生代经历了早中生代的挤压改造、晚白垩世至中渐新世的拉张聚敛、中渐新世至早上新世的扩张断陷和晚上新世至全新世的俯冲沉降的大地构造演化过程。

山东大陆在长达3000Ma的地质历史中,经历了复杂的地质作用,地质历史的发展演化既与中国大陆的整体演化相协调,又有自己独特的发展历程。华北拗陷区、鲁西地块具有稳定区的演化特点,而胶南威海造山带(以下简称“胶南造山带”)及胶北地块则具有活动带的特点。由于华北拗陷区与鲁西地块,胶北地块与胶南造山带的发展演化具有继承性,所以以下论述中将前者作为鲁西地区统一考虑,而将后者作为鲁东地区统一考虑。按照地质历史发展的阶段性特点,将山东省的地质演化划分为5个阶段:①陆核形成阶段:形成太古宙高级区,地壳分异成稳定的花岗岩穹窿和活动的绿岩带,第一次克拉通化完成。②陆块发生形成阶段:地壳向刚性发展,在华北陆核硅铝壳的基础上先后有3次张开、闭合裂谷作用,第二次克拉通化完成。这一阶段演化在鲁西地区主要表现为挤压作用,形成大量造山花岗岩;鲁东地区则以拉张作用为主,形成海槽,产生沉积。③秦昆洋形成演化阶段:四堡期沿鲁东南部地壳拉张,在华北板块与扬子板块间形成秦昆洋。晋宁期秦昆洋关闭,华北板块与扬子板块对接碰撞,沿胶南造山带产生大量同碰撞花岗岩,同时产生超高压变质作用及形成丰富多彩的碰撞构造。晋宁运动最终形成统一的原始中国古陆,第三次克拉通化完成。④陆块发展阶段:鲁西地区地壳频繁升降,形成广泛的海相及海陆交互相沉积;鲁东地区则以造山抬升为主,地层沉积较少。⑤滨太平洋发展阶段:该阶段的主要特征是断块构造发育,形成盆岭构造格局,产生大陆边缘花岗岩,构造体系由古亚洲构造域转向滨太平洋构造域。

1.陆核形成阶段

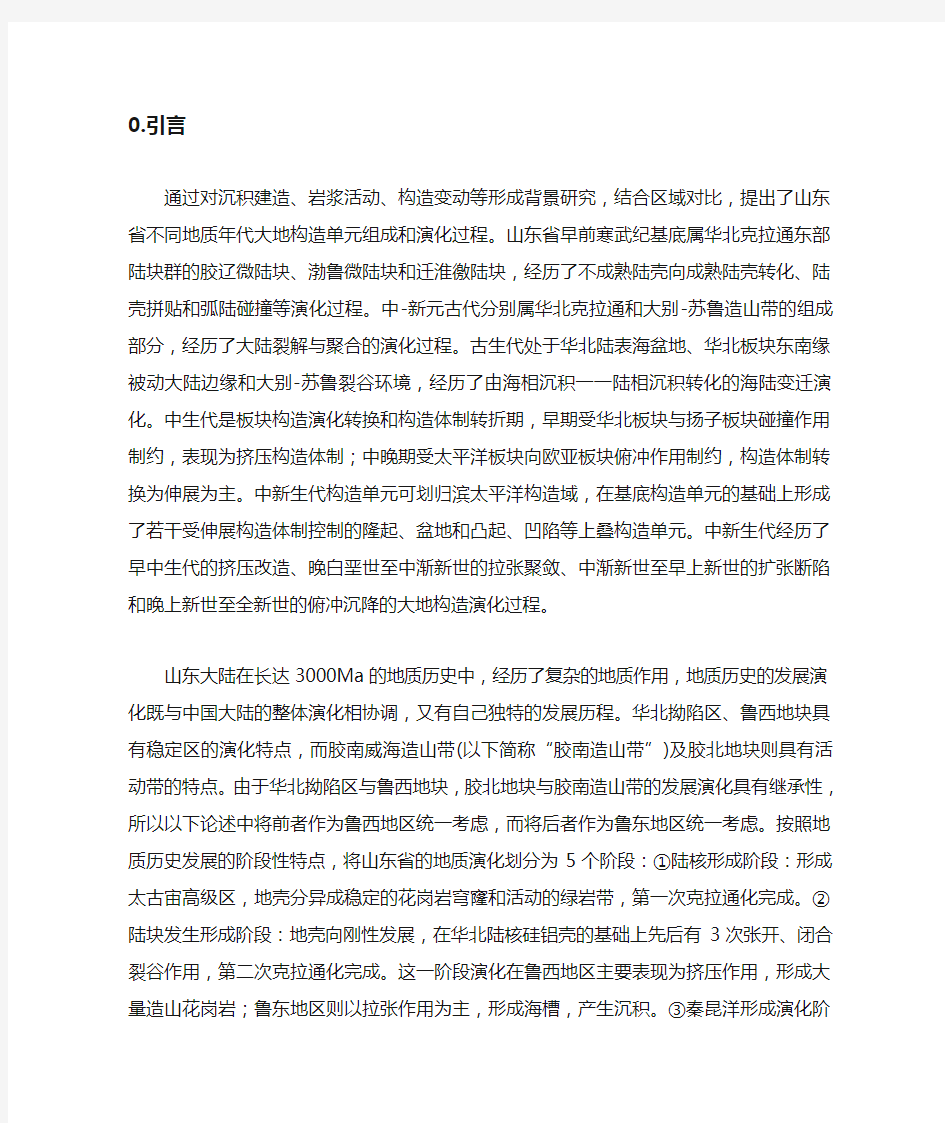

迁西期—阜平期(2500Ma以前),华北陆核固结,第一次克拉通化完成。这一阶段地质构造演化在鲁西地区表现明显,鲁东地区相对较弱,但两个地区地质特点具有相似性。迁西期(2800Ma以前),同位素地质年龄数据指示本区最古老的地质体位于汞丹山凸起的沂水城东,形成于3000Ma之前。在中太古代早期的地壳初始发展阶段,地球表面温度高,地热梯度大,火山作用强烈;在地球逐渐冷却过程中,开始形成原始地壳,原始地壳受地幔对流影响,引起拉张,接受超基性—中酸性火山岩及浅海陆棚沉积物(沂水岩群[1]、唐家庄岩群);地壳持续拉张,产生拆离滑脱构造及张裂构造,地幔岩浆沿张裂构造侵位(严家官庄单元、官地洼超单元①),形成古岛弧;迁西运动造成岛弧系的弧间碰撞,产生钠质花岗岩(沂水超单元、西朱崔单元)和高温区域变质作用(麻粒岩相)、挤压褶皱及韧性剪切带,从而在本区形成一个非均匀的古老基底(沂水古陆核,图1a)。当时原始地壳表现为不成熟的过渡型地壳(可能相当于玄武质—安山质基底)。这一过程形成了本区的太古宙高级区,胶辽陆块的雏形基本形成。

图1 鲁西地区早起寒武纪大地构造演化模式

阜平期(2800~2500Ma),地壳分异成稳定的花岗岩穹窿和活动的绿岩带,稳定区与活动带基本格架逐渐清晰,是本阶段的主要特征。伍家善等研究认为,在2800Ma以前,胶辽陆核的西侧有一洋盆存在,洋盆的西部有迁怀、晋冀小陆核,它们部分露出水面或全部淹没在海水中。2800~2500Ma胶辽陆块西侧洋盆开始消减,向胶辽陆块俯冲。胶辽陆块边缘破裂,早期以基性火山岩为主的火山喷发强烈,火山盆地逐渐加大,并逐渐发育双峰式火山岩建造;后期产生碎屑沉积,这一过程形成太古宙绿岩带(泰山岩群、胶东岩群[1]);稍后幔源岩浆侵位(万山庄超单元、马连庄超单元①)并在地层中形成层间褶皱。俯冲洋壳的部分融熔作用形成大量TTG花岗岩(蒙山超单元、栖霞超单元①)(图1b)。

阜平运动晚期,构造运动达到高潮,稳定的陆核之间发生碰撞、拼贴,洋盆闭合,新的陆核联合体产生,并相继固结,第一次克拉通化完成。

2.陆块发生形成阶段

五台期—吕梁期(2500~1800Ma),地壳向刚性发展,这个阶段的主要地质事件是在华北陆核硅铝壳的基础上先后发生3次张开、闭合裂谷作用,第二次克拉通化完成。这一阶段地质构造演化在鲁西地区主要表现为挤压作用,形成大量造山花岗岩;鲁东地区则以拉张作用为主,形成海槽,产生沉积。

2.1鲁西地区

郑庐断裂以酉的山东省酉部地区以往被统称为鲁酉断隆,它十分显著地耸立在华北平原中东部。地形、地貌,甚至地层(岩体)展布均以泰山-鲁山-邹县-临沂地区为中心,向外旱环状展布。鲁酉地区基底由新太占代泰山岩群、TTG岩系和占元占代造山花岗质岩体组成、其中泰山岩群岩性主要由斜长角闪岩和黑云变粒岩组成,并和TTG岩系一起遭受了中-浅程度的变质作用。盖层则由占生代、中生代和新生代碳酸盐岩、碎屑岩和火山岩组成。其中占生代主要由寒武系-中奥陶统碳酸盐岩夹碎屑岩组成,中石炭统-二叠系则为海相地层和陆相含煤碎屑岩建造;中生界缺失三叠系,仅发育侏罗系-白垩系,为一套陆相碎屑岩建造;新生界亦以陆源碎屑沉积夹火山岩为主。

地层展布上具有一定规律性,基底构造层主要出露于中部地区,旱不甚规则的圆形展布,其上尚残留有部分尚米完全拆离剥蚀掉的盖层掀斜地块、基底构造层向外逐渐旱同心环状展布有占生界、中生界、新生界。中新生代进入了强烈地壳运动时期,不仅伴有强烈的火山喷发、多期次岩浆侵入话动,同时伴有大幅度的隆升,差异隆陷明显,甚至形成掀斜地块,使得中新生界分布零星,且多表现为断陷盆地中的箕状沉积。这表明燕山运动以来,鲁酉地区进入了强烈的INX枝构造话动时期,使得核部区强烈隆升,盖层则大幅度向外拆离滑脱,形成了典型的鲁西INX枝构造。

五台期,地壳热流值显著下降,地壳刚性度增加,是原始地壳向陆块转化的过渡时期。早期华北陆核发生张裂,局部可能形成裂陷槽,拉斑玄武质—钙碱性玄武质岩浆沿张裂带侵入,形成南涝坡超单元;后期裂陷槽闭合,下地壳部分熔融,导致鲁西地区第二期TTG花岗岩浆(峄山超单元)侵位。这是五台期—吕梁期的第一次裂谷开合。吕梁期是鲁西地区的强烈造山期古元古代早期泰山块体西缘裂解,出现裂陷槽,接受了泥质、泥砂质和中性火山岩沉积(济宁岩群)(图1c);之后裂谷闭合,大量同造山型钙碱性花岗岩浆(傲徕山超单元)侵位,这是鲁西地区一次最强烈的花岗岩浆侵位事件。造山运动接近尾声时地壳破裂,钾质花岗岩浆(四海山超单元)侵位,完成了五台期—吕梁期的第二次裂谷开合(图1d)由钠质花岗岩(TTG)转化为钙碱性花岗岩,再转化为钾质花岗岩的演化规律与古生代以来的造山带花岗岩类演化相似。

吕梁后期地壳又一次拉张,碱性玄武岩浆(红门超单元)沿线型构造带侵位,直到吕梁期末裂谷闭合,浅色花岗岩浆(摩天岭超单元)侵位,同时发生鲁西地区的最后一期韧性变形作用,完成了该阶段的第三次裂谷开合。至此,第二次克拉通化完成。

2.2鲁东地区

五台期—吕梁期鲁东地区的地壳演化与鲁西地区存在明显差异:五台期鲁东地区地壳以褶皱抬升为主,地质记录不明显。

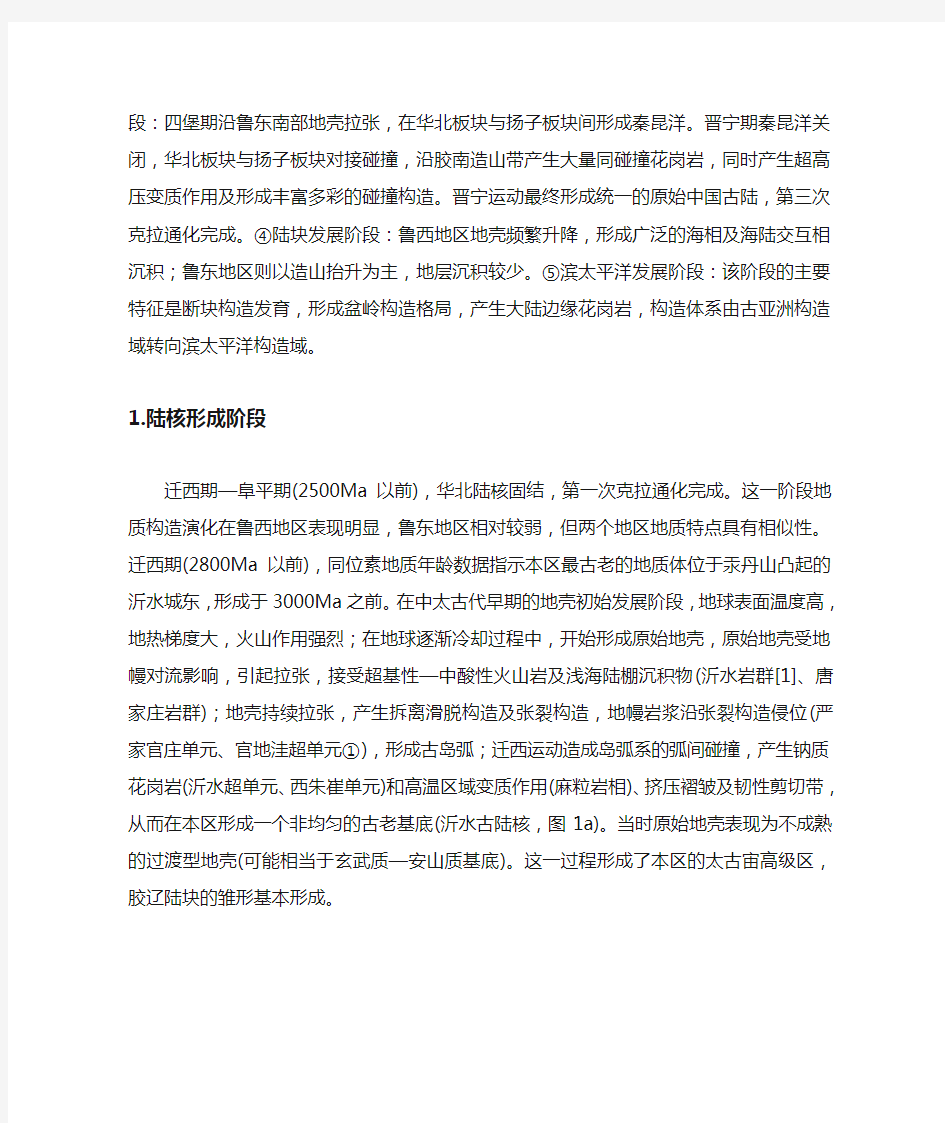

图2胶南造山带演化历史示意剖面图

吕梁期鲁东地区以地壳拉张为特点,形成裂陷槽(图2a),产生陆缘海相沉积组合(荆山群、粉子山群[1]),当时以栖霞古陆核为中心形成一列岛弧,粉子山群沉积于弧后盆地,荆山群沉积于弧前盆地。粉子山群沉积的早期以泥砂质碎屑岩夹基性火山岩为主,中期以碳酸盐岩及含碳碎屑岩为主,晚期以粘土质碎屑岩为主,反映了海水由浅变深,地壳由活至稳定的特点;荆山群的下部以泥质岩及富镁碳酸盐岩为主(原岩),中下部为碎屑岩夹火山岩,中上部为碳酸盐岩及含碳碎屑岩,顶部为泥质岩,反映了沉积早期及后期海水较深,沉积中期海水较浅,所处地壳除沉积中期短暂强烈活动外,其它时间均较稳定的特点。粉子山群与荆山群沉积环境的差异表明二者所处大地构造位置的差别。沉积基本结束后幔源岩浆侵位(莱州超单元),随后发生顺层拆离滑脱构造及中高温变质作用(麻粒岩相、角闪岩相)。吕梁后期裂陷槽开始闭合,在弧后盆地的残留海槽中沉积了陆源碎屑岩组合(芝罘群),在栖霞岛弧的北部及西部形成花岗闪长岩、二长花岗岩(双顶超单元),这一裂陷槽可能并未完全封闭,因此形成的花岗岩数量较少。

在上述二个原生地壳发展阶段中,鲁东、鲁西二地区的地质演化特点总的相似,但也存在明显差异,表明它们所处的构造位置不同。该阶段二者并不象现今这样东西向联在一起,当时鲁东地区可能处于鲁西地区的东南方向,位于古华北板块的南缘,而鲁西地区则位于古华北板块的内部,后来沂沭断裂带的左行平移将二者并置在一起。

3秦昆洋形成演化阶段

这是古元古代以后发生的第一次构造分合事件,是原始秦昆洋从形成、演化、关闭到华北板块与扬子板块对接碰撞形成原始中国古陆的一个全过程,主要表现在鲁东地区,鲁西地区该阶段仅有微弱显示。

四堡期(1800~1000Ma),早期地壳拉张,形成裂谷带(图2a),华北板块与扬子板块被秦昆洋分隔,南部属拉张体系,北部为弧盆体系。鲁东地区处于北部弧盆体系中,由于地壳拉张深度大,因而导致幔源岩浆上侵定位(海阳所超单元),在扬子板块北缘有大量酸性岩浆喷发(海州群)。鲁西地区处于华北板块内部,地壳拉张强度稍弱,形成基性岩墙群(牛岚单元)。晚期洋壳消减,地壳发生褶皱变形及中高温变质作用(角闪岩相)。

晋宁期(1000~800Ma),秦昆洋关闭,华北板块与扬子板块对接碰撞(图2b),沿胶南造山带产生大量同碰撞花岗岩,在900~800Ma期间产生壳源型花岗岩(荣成超单元),同时产生超高压变质作用及形成丰富多彩的碰撞构造。稍后壳幔同熔型花岗岩浆(月季山超单元)侵位。

原始秦昆洋经后来多次改造,已是一个不复存在的失踪海洋,地表仅表现为分隔不同类型基底的断裂线及其两侧的榴辉岩、蓝闪片岩(苏北)、超基性岩,以及地球物理场(重力或磁力)梯度带等构造分界标志。

晋宁运动最终形成统一的原始中国古陆,第三次克拉通化完成。

4陆块发展阶段

该阶段的地质构造演化在鲁西地区表现明显,形成广泛的海相及海陆交互相沉积,鲁东地区则以造山抬升为主,地质记录不醒目。

4.1鲁西地区

4.1.1震旦期(800—543Ma)

鲁西地区自吕梁期后主体处于造山隆升阶段,遭受剥蚀。青白口纪末至早震旦世,地壳沿现在的沂沭断裂带附近被拉开,形成沂沭海峡,沉积了以海相碎屑岩为主的岩石组合(土门)。沉积早期海侵范围不大,仅局限在沂沭裂陷槽南北两端,沉积了黑山官组和二青山组;中期海侵范围扩大,南北海盆沟通,沉积了佟家庄组;晚期海侵稍退,沉积了浮来山组和石旺庄组。海峡西部古海岸可据沉积相特征辨认出来,而东部由于沂沭断裂带活动的破坏,无边缘相存在。

晚震旦世沂沭海峡上升为陆,缺失晚震旦世至早寒武世早期沉积,表现为土门群与上覆长清群呈平行不整合接触。这一时期至古生代,鲁西地区缺少岩浆活动,褶皱、断裂不发育,表现了稳定陆块的演化特点。

4.1.2加里东期(543~410Ma)

地壳由上升逐渐转为非均衡沉降,遭受由SE→NW的海水入侵,鲁西地区整体成为陆表海,形成了浅海陆棚沉积组合(长清群、九龙群、马家沟组)。

(1)寒武纪:早寒武世鲁西地区首先沿沂沭海峡下沉,沉积了李官组。海侵方向由SE→NW,为滨海陆屑滩砂砾岩相,海岸大致在昌乐、蒙阴、费县、薛城一线,以西为古陆,以东为海域。龙王庙期地壳下沉,海侵逐渐向NW扩大,鲁西海与华北海连成一体。为局限海潮上—潮间带萨布哈及潮间带-浅潮下带环境,形成了一套碳酸盐岩、粉砂质页岩和粉砂岩组合(朱砂洞组),这些粘土岩和碳酸盐岩中混有相当数量的陆源碎屑,表明陆源区尚未准平原化,母岩风化依然停留在碎屑岩—粘土岩阶段。海底不甚平整,沉积厚度变化不大,当时的沂水—蒙阴—新泰及曲阜—平邑—峄山处于海底高差不大的水下隆起状态,将鲁西地区分为南北2个盆地,沉积盆地总体呈NE向展布,沉积—沉降中心主要有枣庄、济南2处。

中寒武世毛庄期—徐庄早期,为局限海潮下带—潮间带砂泥坪环境,水体动荡且浑浊,沉积一套暗紫色粉砂质页岩夹粉砂岩(馒头组)。徐庄晚期,随着海侵的扩大,沉积环境变为滨海沙坝沉积,形成具明显海进旋回的海绿石石英砂岩、粉砂岩、粉砂质页岩层序。徐庄期沉积中心在孟良崮周围地区。张夏期,海侵进一步扩大,是华北地区海侵最为广泛时期,沉积环境为碳酸盐台地及台缘斜坡,台地礁滩发育,台地礁滩相位于滨州—泰安—东平—汶上—济宁—泗水—费县—枣庄一线以西的大部地区,形成各种鲕粒灰岩、礁灰岩等。该线以东海水较深,以页岩为主。张夏期沉积中心位于安丘—沂水一带及枣庄一带,水下隆起位于泰安、莱芜、平邑及费县以北地区。

晚寒武世崮山期水体进一步加深,处于浅海陆棚至台地前缘斜坡(中深缓坡)环境,早期属浪基面以下低能环境;晚期属浪基面附近低能间歇高能环境,且常有风暴发生。以纸状页岩、瘤状灰岩等缓坡型沉积为主,有少量风暴沉积(竹叶状灰岩),形成崮山组。长山期—风山期,风暴频繁,海水动荡强烈,沉积了台地边缘礁滩相藻灰岩、竹叶状灰岩、泥质条带灰岩、鲕粒灰岩交互沉积(炒米店组)及少量白云岩(三山子组c段)。局部有油舄湖相沉积。

寒武纪气候温湿与干热相间,以三叶虫为代表的生物大量繁殖。

(2)奥陶纪:早奥陶世处于局限台地潮下带—油舄湖相,新厂期以潮下高能带白云岩夹竹叶状砾屑白云岩为主(三山子组b段),道保湾期以油舄湖相低能含燧石条带白云岩为主(三山子组a段)。含有正常海的腕足类、棘皮、苔藓、头足类化石。怀远运动被抬升成陆,遭受短暂风化剥蚀之后,开始了新的海侵。中奥陶世大湾—达瑞威尔期及晚奥陶世艾家山期为局限台地油舄湖与开阔台地潮间—浅潮下带交替环境。分别由东黄山段—北庵庄段、土峪段—五阳山段、阁庄段—八陡段构成三个明显的海进沉积旋回,每一旋回都有海侵高潮。它们均属清水沉积环境,沉积区再无碎屑加入,说明陆源区已完全准平原化,母岩也已进入化学风化阶段。三个沉积旋回的演化规律基本相似:每个旋回下部主要为角砾状灰岩、泥灰岩、白云岩及石膏等,水平层理、波状层理发育;上部则以隐晶灰岩、泥灰岩为主,生物化石丰富,有头足、三叶虫、棘皮、螺、灰质海棉、介形虫、腕足等。

前者属局限台地油舄湖蒸发岩相,后者以潮下带和开阔台地沉积为主。这和晚寒武世的高能沉积环境形成鲜明对照,表明地壳运动已由振荡转为相对平静。晚奥陶世中期,加里东运动使鲁西地区上升为陆,长期遭受风化剥蚀,因此缺失上奥陶统(上部)、泥盆系、志留系及下石炭统,大约在455~543Ma,地幔岩浆活动沿构造薄弱位置上侵,形成金伯利岩管(常马庄单元)。

4.1.3华力西期(405~250Ma)

此阶段属陆块发展阶段后期,华北陆块整体下沉。晚石炭世鲁西地区位于滨海地带,加之地壳振荡频繁,海水反复进退,因此形成了滨海沼泽、潮坪等相间出现的海陆交互相沉积。当时气候温暖潮湿,植物十分茂盛,海洋生物也很丰富,且属华北海与扬子海混生生物群,早期(本溪组)有重要铝土矿,晚期(太原组)有重要煤层形成。海西运动晚期山东全境上升为陆,古气候亦由温暖潮湿逐渐变为干旱,羊齿及裸子类中的苏铁、银杏、松、柏、杉等典型内陆型植物群竞相繁衍。二叠纪早期(山西组)主要为湖泊沼泽相,有利于煤的形成,北部煤层薄,层数多,南部煤层厚,层数少;中期(石盒子组)以河流相为主,局部夹煤线;晚期(石千峰群孙家沟组)仅见于淄博、章丘一带,为红色碎屑岩河湖相沉积。

4.2鲁东地区

晋宁期强烈碰撞造山后,地壳破裂,至震旦期(800~543Ma)沿破裂带侵入深源碱性花岗岩(铁山超单元)及淡色花岗岩(玲珑超单元),少量花岗闪长岩(垛崮山超单元),岩浆侵入的时间为622~783Ma。在主造山带的南侧及北侧则形成海盆,沉积了复理石组合(朋河石岩组、蓬莱群),沉积的时间大致为620Ma。

朋河石岩组位于主造山带南侧,构成弧前盆地,由含砾砂岩—细砂岩—千枚岩基本层序组成,具重力流沉积特点。蓬莱群分布于主造山带北西侧,构成弧后盆地,形成石英岩、板岩、千枚岩、结晶灰岩组合,具海进序列特点。二者后期均遭受绿片岩相变质作用及褶皱作用改造。

加里东期(543~410Ma),鲁东地区处于陆内挤压造山作用控制下,海盆闭合,地层褶皱,朋河石岩组呈滑覆体在晋宁期基底上运动(图2c)。强烈的陆内挤压产生高压绿片岩相变质作用。

华力西期(410~250Ma),鲁东陆壳出现短暂拉张作用,可能形成陆间裂谷,出现海相或海陆交互相沉积(据胶莱盆地南缘莱阳群中发现的古生代灰岩砾石推测)(图2d)。

5滨太平洋发展阶段

该阶段的主要特征是断块构造发育,形成盆岭构造格局,产生大陆边缘花岗岩,构造体系由古亚洲构造域转向滨太平洋构造域。

5.1印支期(250~205Ma)

是由古亚洲构造体系向滨太平洋构造体系转化的时期,地壳以整体抬升为主,局部呈现拉张状态。

早三叠世鲁西地块北缘产生陆相盆地,沉积了少量河湖相碎屑组合(石千峰群刘家沟组)。中三叠世聊考断裂以东地区处于上升剥蚀状态,以西在临清坳陷中沉积了河湖相碎屑岩(二马营组),早中三叠世的古气候为干热气候。大约在182~279Ma,鲁西地块的西北缘有幔源基性岩浆侵位(济南超单元)。

相比之下,鲁东沿海附近的地壳活动性要比鲁西强烈得多:胶南造山带各构造单元间产生深断裂,由碰撞造山带转化为断裂造山带(图2e),同时产生一些韧性再造事件。如主要的深断裂有:五莲青岛断裂、牟(平)即(墨)断裂、淮阴响水断裂(苏北)。主要的韧性再造事件有:沿胶南造山带北缘石门—薛家庄一带发生的韧性正滑运动。岩浆活动也较强烈,首先幔源岩浆分异形成闪长岩系列侵入岩(柳林庄超单元),随后陆壳重熔产生淡色花岗岩系(文登超单元),最后深源岩浆上侵形成钾质花岗岩系(宁津所超单元)。

印支运动后期,沂沭断裂带开始活动,这标志着构造体系已由古亚洲构造域完全转化为滨太平洋构造域。

5.2燕山期(205~65Ma)

地壳活动强烈,奠定了山东省的基本构造格局,构造活动导源于太平洋板块对欧亚板块的俯冲。

由于太平洋板块对欧亚板块由SE→NW俯冲,导致中国大陆南部整体向北移动,使鲁

东地区由华北板块南缘沿郯城-庐江一线向北东平移,并与鲁西地块并置,形成郯庐断裂带(沂沭断裂带),在其两侧伴生大量次级断裂,鲁东地区以NE向断裂为主,鲁西地区以NW 向断裂为主,形成鱼骨状格架形态。同时产生大量断(拗)陷盆地,盆地的展布方向与主要断裂方向一致,盆地中沉积了河湖相磨拉石建造。

侏罗纪鲁东地块呈隆起剥蚀状态。鲁西地块边部及中心部位的局部地段发生沉降,周村盆地、济阳坳陷、坊子盆地、蒙阴盆地等断陷盆地开始形成。沉积了陆相碎屑岩组合(淄博群)。早侏罗世气候温和,植物茂盛,形成小型湖盆,沉积浅湖相、沼泽相含煤岩系;中晚侏罗世气候干燥炎热,沉积范围扩大,沉积了以河流相红色碎屑建造为主的岩石组合,局部有浅湖相沉积。枣庄一带卷入徐宿弧形褶皱构造。

早白垩世沂沭断裂带在上隆的背景上继续左行扭动,其西盘形成3条重要的NW向断裂,即冶店孙祖断裂、新泰垛庄断裂、蒙山断裂,同时莱芜盆地、蒙阴盆地、平邑盆地等断陷盆地开始形成,沉积了莱阳群,其岩性以河湖相砂砾岩为主,夹有安山质火山碎屑岩,产叶肢介、瓣鳃、腹足、鱼、爬行类等化石。沂沭断裂带以东(鲁东地区)派生二隆一坳(胶南断隆、胶莱断陷、胶北断隆)。胶莱断陷中沉积莱阳群,早期以紫红色巨砾岩、砂砾岩为主,厚度变化大,具磨拉石建造特征;中期为还原环境湖泊相细碎屑岩(粉砂岩、泥页岩)沉积;晚期地壳活动加强,形成长石石英砂砾岩夹有火山碎屑岩建造。当时气候温暖潮湿,适合于各种生物繁殖。植物中裸子、蕨类、松柏达到鼎盛,脊椎动物鱼类已发展到比较高级阶段,以女星介为主体的介形类,东方叶肢介类及球蚬、前贝加尔螺等淡水软体动物相当丰富。

中白垩世沂沭断裂带继续活动,形成二堑夹一垒的格局。各盆地中火山活动强烈(青山群),喷出方式以中心式为主,也有裂隙式喷发,各地厚度变化很大,喷发强度也不同。其中胶莱盆地以中酸性为主,蒙阴及周村盆地以中基性为主,潍坊—郯城地区以中性偏碱性为主。中白垩世后期沿沂沭断裂带各盆地沉积了巨厚的陆相碎屑组合(大盛群)。从火山喷溢间歇期沉积物中的生物群来看,鲁西地区生物群门类及属种数量较多,而鲁东则以爬行类为主。

晚白垩世,沂沭断裂带继续左行张扭,其中的马站苏村盆地和安丘雹泉及鲁东的胶莱断陷均有王氏群[1]沉积,为红色河湖相砂砾岩陆屑建造,晚期有少量玄武岩。气候温暖干燥,中期生物比较发育,发现有谭氏龙、归氏盘足龙等恐龙化石。鲁西断块缺失该期沉积,但鲁北一些断陷中有该期沉积。白垩纪末,盆地消亡,地壳强烈隆起并遭受剥蚀,岩层发生褶皱和倾斜。

太平洋板块俯冲导致岩浆活动,引起俯冲造山,使鲁东地区在早白垩世产生不均匀挤压,形成挤压带与引张带相间分布的构造格局(图2f),在挤压带首先形成壳源岩浆(郭家岭超单元①),然后壳幔混合源岩浆侵位(伟德山超单元、雨山超单元),在引张带(断陷盆地)则形成双峰式火山岩(青山群)。鲁西地区由于远离俯冲带,岩浆活动较微弱,主要形成少量较浅成侵入体(铜石超单元、埠村超单元、沂南超单元)。晚白垩世由于俯冲挤压造成地壳破裂,钾质花岗岩—碱性花岗岩浆侵位(大店超单元、槎山超单元、崂山超单元、卧福山超单元),在鲁西地区尚有少量稳定大陆型幔源岩浆侵位(雪野超单元)。该期岩浆作用对山东金矿的形成有重要影响。

总之燕山期鲁东地区岩浆活动强烈,具有活动带的某些特征,而鲁西地区则具有稳定陆块的特点。

5.3喜马拉雅期(65Ma至今)

新生代我省进入了一个新的统一的裂解与沉陷阶段,开始了一个新的构造变动旋回。5.3.1古近纪

沂沭断裂带继续活动,不仅把白垩纪地层挤压成不对称的褶皱,而且个别地方白垩纪地层被剥蚀。此时胶莱盆地已基本消亡,但因构造掀斜作用,局部残留小湖盆,形成少量陆细碎屑沉积(王氏群胶州组),古新世—始新世鲁西地块在早白垩世沉积盆地的基础上形成新的

沉积盆地(平邑盆地,蒙阴—大汶口盆地及莱芜盆地等),沉积了一套含膏盐的红色、灰色山麓沉积—河湖相碎屑岩系(官庄群);同时鲁西地块西南侧地壳沉降,发育成鲁西南潜断块,在其内的潜陷中沉积了官庄群。始新世在沂沭断裂带的北端附近形成少量小的盆地,沉积了一套含煤、油页岩的碎屑岩(五图群);始新世—渐新世济阳坳陷开始形成,并逐步形成潜凸与潜陷相间的构造格局,潜陷中沉积了一套厚度巨大的以陆相为主的含油碎屑岩系,潜陷之沉积中心有向北迁移之势,生油层亦由南向北渐新,其中东营潜陷活动最强,下陷最深,古近系厚度大于5700m,而沾化和车镇潜陷活动较弱,古近系厚仅2600m,潜山之上缺失古近纪沉积。

当时气候具亚热带炎热、潮湿相间的特点,孢粉组合以常绿植物花粉(桃金娘粉属、无患子粉属、冬青粉属、木兰属)为主,由于地势差异悬殊,特别是泰山、峄山的强烈上升,使得南北气候变化较大,南部气候炎热干燥,大汶口盆地、新泰盆地、泗水盆地形成有工业价值的石膏矿床,其中大汶口盆地还沉积了大量岩盐和少量钾盐;北部气候温暖潮湿,五图群夹有可采煤层。济阳坳陷以油为主,其内的东营凹陷则沉积有厚层岩盐,表明了内陆气候和海洋气候在这一地区的重大差异。

5.3.2新近纪

华北拗陷断块式升降运动继承进行,在其内的一些潜陷中沉积了一套以杂色泥岩为主夹砂岩组成的地层(黄骅群),其中夹多层海相化石,表明有过多次海侵。在沂沭断裂带的北段则形成零星的火山湖、小湖泊及老年期河床,形成以玄武岩为主夹砂砾岩及硅藻土的沉积组合(临朐群),其中临朐火山湖除泥砂沉积外,还有生物化学作用生成的硅藻土、磷结核及沼泽相煤层,间或有玄武岩浆喷溢。该火山湖处于北亚热带温暖气候环境,适于各类生物繁衍,其中有鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫,真犀科的原始无角犀、有角犀等,所产化石精美,闻名世界。华北拗陷各湖盆中有大量三趾马动物群及介形类和藻类活动。鲁东隆起区已经准平原化,发育大量老年期河床,沉积物中有的含有砂金,称为唐山棚砾岩。青岛—崂山一带的NE向构造发育。在鲁中隆起的山麓边缘岩溶凹地中发现少量河湖相沉积(巴漏河组、白彦组),白彦组中含次生金刚石。沿隆起区的局部拉张部位侵入幔源岩浆,形成基性岩墙。

5.3.3第四纪

以差异性升降运动为主,形成鲁西中低山丘陵区、鲁东低山丘陵区和鲁西平原区,丘陵区与平原区的沉积组合差别较大。

(1)丘陵区

早更新世,主要沿沂沭断裂带附近形成河流,残留有冲积砂砾层(小埠岭组),在郯城地区该组产金刚石砂矿。

中晚更新世主要沿山间凹地形成具黄土性质的堆积(羊栏河组、大站组)。沿古沂沭河继续形成冲积砂砾层(于泉组、大埠组)。在鲁西丘陵区形成岩溶洞穴堆积(沂源组),并开始有古人类活动迹象。在鲁东丘陵东部海边有风积砂(柳夼组)形成,沿隆起区北缘及沂沭断裂带北端有幔源玄武岩浆溢出(史家沟组)。全新世早期气候潮湿,在隆起区的低凹地带普遍形成沼泽相沉积(黑土湖组,之后地壳抬升形成纵横交错的河流,沉积了河流相及洪积相砂砾石堆积物(临沂组、沂河组、泰安组),局部地区形成湖泊沉积(白云湖组)及风成堆积(寒亭组),沿海地区形成海相沉积及海陆交互相沉积(旭口组、潍北组),与上述沉积的同时在山坡下方形成残坡积物(山前组)。

(2)平原区

整个第四纪以黄河下游及渤海湾地区的河漫滩相、河床相、海相沉积综合体为主(平原组、黄河组),总厚度约498m,是我省第四纪沉积最厚的岩石地层单位。早期在华北拗陷区有少量玄武岩喷出(史家沟组),晚期局部地区有少量湖相(白云湖组)、海相与海陆交互相(旭口组、潍北组)及风成堆积(寒亭组)。

第四纪生物以脊椎动物为主,其中肿骨鹿、扁角肿骨鹿、山东羊、巨河螺、华北鼢鼠是中更新世的重要成员,披毛犀、猛犸象为晚更新世特有代表,四不象鹿则是全新世最繁盛成员。另外,中更新世还发现有南方型的剑齿象和北方型的双角犀-似梅氏鹿,晚更新世也发现有北方型的猛犸象和南方型的诺氏古菱齿象,表明当时本区具南北生物共生过渡的特点,人类活动是第四纪的重要事件,目前已在土门、新泰刘杜乌珠台发现有人类化石,在大汶口、平度等地发现许多古文化遗址。

第四纪的构造活动主要沿沂沭断裂带发生,表现为频繁的地震运动。其它部分断裂也有新构造活动的迹象。

名词解释 I,大地构造学:研究岩石圈的的组成,结构,运动及演化的一门综合性很强的地质学分支学科。 2,岩石圈:由地壳和上地幔顶部岩石组成的地球外壳固体圈层。 3,软流圈:位于岩石圈之下,与上地幔过渡层之间,岩石为塑性层,地震波速的低速带。 4,莫霍面:地壳与上地幔之间,波速通过后增大的断面。 5,地震波:地震时从震源处释放出来,并向周围传播的弹性波。 6,蛇绿岩套:由代表洋壳组分的基性,超基性岩,枕状玄武岩,远洋沉积物组成的“三位一体”共生综合体。 7,TTG岩:英云闪长岩一奥长花岗岩一花岗岩岩类的麻粒岩为主,构成古大陆和现代大陆地壳的主要岩石。 8,地幔柱:地幔深处甚至核幔边界上产生的柱状上升的热物质流。 9,热点:地幔中相对固定和长期的热物质活动中心。 10,地槽:地壳中长期强烈沉降并被沉积物充填的槽状凹陷带。 II,地台:地壳上稳定的,自行成后不再遭受褶皱变形的地区。 12,复理石沉积组合:形成于大陆边缘,大陆坡麓,由浊积岩,深积岩,泥岩有规律交互组成的海相沉积组合。 13,磨拉石沉积组合:板块碰撞,大陆边缘褶皱隆升,在山间盆地或山麓前缘形成的砂砾岩组成的岩石成熟度低,相变急剧的陆相沉积组合。 14,地背斜:地槽内部或地壳之间沉积层变薄或缺失的相对隆起区。 15,优地槽:靠海一侧,火山活动强烈的地槽。 16,冒地槽:靠近大陆一侧,通常没有货只有极弱的火山活动的地槽。 17,造山运动:地槽阶段出现的褶皱作用使地层强烈变形的地壳运动类型。 18,造陆运动:以垂直运动为主,表现为大范围的整体升降的地壳运动,在地层记录上表现为沉积间断。 19,构造运动:以水平运动为主,表现为岩石的倾斜,褶皱,破裂的地壳运动。20,地槽旋回:从地槽沉降开始,至造山运动变形成褶皱山脉,最后成为稳定的克拉通的完整演化过程。 21,克拉通:地壳上长期稳定的构造单元,即地壳中长期不受造山运动影响,只受造陆运动变形的相对稳定部分。 22,沉积构造:指在一定的构造背景条件下,当地壳发展到某一阶段时所形成的一套具有特定岩相组合的沉积岩系。 23,海沟:太平洋边缘平行于岛弧的线性深海巨型凹地。 24,大洋中脊:隆起于洋底中部,并贯穿整个世界大洋,环绕全球最大的海底山 系。 25,板块:位于软流层之上,周边为裂谷,俯冲带和转换断层围限着的岩石圈块 体。 26,大陆漂移:地史时期陆壳由于在其下的洋壳相对软弱,而在地球表面漂移的过程。 27,海底扩张:地幔物质沿洋中脊上升,充填裂谷,产生新的海底并逐渐向洋中脊两侧扩张的过程。 28,B型俯冲:大洋岩石圈板块在岛弧或山弧外侧的海沟处向大陆岩石圈或另一个大洋岩石圈板块之下的俯冲消减作用。

第四章历史构造分析和全球构造体系 通过对地层沉积特征及与之相关的构造-岩浆-变质特征及其演变的研究,推断地层形成的大地构造背景(环境)、性质和演化。这个学科就称之为历史大地构造学(Historic Tectonics),相应的方法称之为历史大地构造分析方法。 历史构造分析的理论框架是 (1)大地构造活动论—以活动论的观点认识地史时期大陆和大洋相对于地极、赤道位置的变化以及它们之间的位置变化; (2)构造演化阶段论—地球岩石圈由简单到复杂、有节奏的分阶段的平静演化和急剧变革相交替; (3)大地构造单元论—在活动论和阶段论的思想指导下,根据古大陆形成演化历程来划分大地构造单元和分区。 一构造运动与历史构造分析 1.构造运动的主要表现形式 地壳(岩石圈)的构造运动导致地壳结构改变和物质变位,它是引起地壳(岩石圈)发展变化的内动力因素.其主要表现形式有: (1).升降运动(振荡运动)--地壳的垂向上升和下降,形成大面积的隆起和凹陷,引起大规模的海侵和海退; 特点:地层变形较为简单,主要是大型宽缓的褶曲和一些正断层或高角度的逆断层. 地壳上升引起海退而成陆地,故又名之为造陆运动. “上升遭受剥蚀,下降接受沉积”是判别升降运动的标志. (2) 褶皱运动(水平运动)由于水平方向的挤压,地层产生强烈的褶皱及一些大的低角度逆掩断层,并伴随有大规模岩浆活动和区域变质作用. 特点:褶皱运动也往往造成地壳显著上升,形成高大山系,故又称之为造山运动. 大陆上最为雄伟的现象之一是绵延数千公里的高峻山脉,山脉中的沉积岩层在地质历史中形成于深海洋盆等复杂环境,后来发生强烈的褶皱、断裂、岩浆侵入和变质作用,形成这些变形造山带的运动称为造山运动。 造山运动是岩石圈板块碰撞或陆内俯冲的结果。是地壳大规模水平运动的产物。 地层强烈变形,变质,伴生的岩浆侵入活 动以及与上覆岩层的角度不整合关系是判别褶 皱运动的标志. (3) 断裂运动--地壳的升降运动和褶皱运 动之中都有断裂运动一起存在. 深大断裂: 一种发育时间长,延伸远(长 达数百至数千公里),深度大(切穿硅铝层或切穿 整个上地幔)的“巨型”断裂带.它是地壳的原生地 壳破裂带,不是由升降运动和褶皱运动派生的. 深大断裂常是不同构造单元的分界线,其两侧地区有着不同的地质历史,表现为岩相,厚度的突变或不连续.它还是岩浆活动的通道,沿断裂带附近有各种基性超基性或酸性中酸性岩体分布. 某些张性的深大断裂,常表现为线形构造盆地(断陷盆地),称为裂谷,如红海-亚丁湾-和东非裂谷. 以上三种运动形式常互相联系在一起;在一次构造活动中,有的地区表现为升降,另外地区则可能是褶皱上升,其间则有断裂.所以不能把这些构造运动割裂开来看待. 差异升降运动的概念

不同专业人士不懂《中国区域大地构造学》为何物?为此需要做一些科普,分以下三部分介绍,以求扩大视野,起到普及地球科学的作用,不知能否凑效? 《中国区域大地构造学教程》是研究我国境内岩石圈组成、结构和演化的学科。它是对我国区域地质调查成果的理论概括,研究我国不同地区和全国所处的大地构造环境、特征及其在地质历史上的演变。不仅因涉及到矿产资源和灾害地质分布与预测的战略性决策,是国土资源调查和国民经济宏观规划的基础内容之一;而且由于我国在全球构造中所处的特殊位置,多源区的复合陆块群、中国大陆长期处在蒙古-鄂霍茨克、特提斯和环太平洋等全球三个巨型构造动力学体系的复合交接部位、新生代崛起的青藏高原以及世界最高和最年青的喜马拉雅山脉、大别-苏鲁造山带中的大规模超高压变质带等都是世界罕见的地质形迹,对它们的深入研究将会对全球固体地球科学理论的发展做出重大贡献;本学科把地质、地球物理、地球化学及其他相关学科统一到为探寻地球演化趋向所必须的宽阔基础领域中,对于高等院校地质专业高年级学生、研究生和从事区域地质调查、矿产预测与国民经济宏观规划的地质工作者,这是一门集各类基础地质学科大成的宏观、综合性学科,是为培养综合性研究人才必不可少的课程。 《中国区域大地构造学教程》的前身《中国地质学》始见于1920-1926年李四光、葛利普(A.W.Grabau)在北京大学地质系,以及

1934-1935年李四光在英国伦敦各大学的讲学。作为高等院校地质专业高年级课程《中国地质学》1955-1958年在北京地质学院由王鸿祯、张文佑、边兆祥、马杏垣教授开始讲授;长春地质学院由喻德渊教授讲授。1960年始北京地质学院以马杏垣教授为首的区域地质教研室为全院地质类专业高年级学生开设《中国区域地质》课程,并于1963年出版了《中国区域地质》教材。按照地质矿产部教材编审委员会1982年审定的《中国区域大地构造学》教学大纲,1985年出版了杨森楠、杨巍然主编的高等学校教材《中国区域大地构造学》;1992年出版了马文璞编著的普通高等教育地质矿产类规划教材《区域构造解析——方法理论和中国板块构造》,本教材《中国区域大地构造学教程》是在综合上述教材的基础上编写而成的。 地球科学是人类在利用矿产资源、避让自然灾害和适应生存环境的长期实践中逐步发展起来的。我国早在公元前7,000-6,000年的仰韶文化时期先民们就知道用陶土焙烧器皿。以后经青铜时期进入文明社会再到工业化时代,所用资源也从各种金属、非金属矿产扩大到煤和石油、天然气等化石能源的大规模开采。人类繁衍,人口密度增大并扩散到全球各地,使对地震、洪泛、火山喷发及山体滑坡等各种自然灾害的防治和预测成为现实课题。二十世纪后半叶全球工业化的普及和加速发展导致了对自然资源的更大需求、废弃物排放和污染急遽增加,人类赖以生存的环境遭受前所未有的压力。改善生态环境、保持人和自然界相协调的可持续发展成为二十一世纪地球科学第三方 面的任务。

幻灯片1 Chapter 4 Historical tectonics 第四章历史大地构造学 4.1 Methodology of historical tectonics 历史大地构造及其分析方法 4.2 What are a platform & geosyncline 地槽、地台的概念 4.3 Outline of plate tectonics 板块构造简介 4.4 How to reconstruct a paleoplate 古板块的恢复方法 4.5 Tectonic province, cycle & stage 大地构造分区、旋回和阶段 幻灯片2 第四章历史大地构造学 第一节历史大地构造及分析方法 地层发育的控制因素:大地构造控制着地层的发育。 一、历史构造分析:通过对不同地区、不同时期地层进行综合研究,确定其构造发展状态和过程,划分构造演化阶段和大地构造分区,恢复不同地区、不同块体之间的相互关系及演化过程即为历史构造分析。 推断地层形成的大地构造环境、性质和演化 幻灯片3 第一节历史大地构造及分析方法

研究岩石的新老关系及确定地质年代 根据岩石特征及所含化石确定沉积环境、再造古地理、古气候 研究地壳发展演化规律 地层的发育和岩相变化严格地受到了大地构造的控制; 只有搞清楚了大地构造分区,才能更好地掌握地层分布规律 幻灯片4 二、构造性质/Tectonic characters 全球构造性质分类 1、稳定-stable: 地震、火山活动少,地貌反差强度低 2、活动-active: 地震、火山活动频繁,地貌反差强度高 3、过渡-transitional: 介于二者之间

《大地构造学》课程复习提纲 任课教师:干微 (2017年) 第一章绪论 ●大地构造学的研究对象、内容、研究方法、研究意义。 ●固体地球构造的主要研究方法。 ●大地构造学研究意义。 第二章固体地球主要构造特征 ●地球表面基本面貌:海陆分布,高程分布及其意义。 ●固体地球的圈层构造:成分分层【地壳、地幔、地核】,洋壳与陆壳的年龄及各自 分布范围;流变学分层【岩石圈、软流圈、中部层圈、地核】;各层圈的地震波传播速度特征。 ●大洋地壳:分布面积,年龄,厚度,地貌类型,物质组成与构造特征。 ●大陆地壳:分布面积,年龄,类型(时代、构造特征),物质组成,不同构造区域 的地壳厚度与地震波传播速度特征;被动大陆边缘,主动大陆边缘。 ●地球表面的基本构造单元。 第三章大地构造学说的演变历史 ●地球收缩、地球膨胀、地球波动假说及各自的主要论据。 ●地槽-地台学说:地槽-基本概念与主要类型,地台-基本概念与主要特征;地槽 概念的演变;地槽-地台学说对地壳构造运动性质的基本认识。 ●大陆漂移假说:产生过程,主要论据,动力学机制。 ●海底扩张:海底地形探测与地磁异常,海底扩张假说的产生。 ●洋脊分段特征及其连接部位震源机制解的差异与转换断层的发现 ●地震分布型式与岩石圈板块概念的形成 ●现今地球表面岩石圈板块的划分 第四章板块构造基本理论 ●板块构造学说基本假设。岩石圈板块运动学的主要证据;不同板块边界上的地震震 源机制解。 ●岩石圈板块的划分及其主要依据 现代岩石圈板块划分; 地质历史时期的岩石圈板块划分。 ●岩石圈板块边界的类型 离散增生型、汇聚消减型(洋-陆、弧-陆、洋-弧、洋-洋、陆-陆)、走滑守恒型。 ●板块构造运动学 欧拉定律与欧拉极,两板块之间相对运动欧拉极的确定;三个板块之间的三连点 及其演化;地质历史时期的板块构造运动学(地质学方法、地球物理方法、热点 轨迹);现今板块构造运动(现代对地观测技术的应用)。 ●板块构造动力学模型:作用在板块上的各种力及其对板块运动的影响(促进、阻碍)。

吉林大学 读书报告 大地构造学与区域大地构造学理论及关系 2016年 6 月

大地构造学(Tectonics或Geotectonics)是研究岩石圈组成、结构、运动(包括变形和变位)及演化的一门综合性很强的地质学分支学科。一般说来,大地构造学应该是一门研究整个地球的组成、结构、运动和演化的学科,但是受技术手段和研究方法的局限,要实现这个目标,还要经过很漫长的道路,目前正在努力之中。目前,大地构造学是以地质学方法为主来进行研究的,因此还不能真正研究整个岩石圈,更不用说整个地球,实际上重点研究的是大陆地壳表层几千米之内区域的组成、结构、运动和历史演化。近年来,随着地球物理学和地球化学方法的引入,大地构造学正在逐渐扩展其研究的深度、广度与时间尺度。 研究地壳形成演化基本动力的大地构造学分支统称为地球动力学(Geodynamics),由于地球动力学是各种学说的立论基础,因而成为当今地质学中最热门的话题。地球动力总的来讲可归结为五大系统:重力、膨胀收缩与脉动、地幔分异与对流、地球自转与星际作用等,它们又可细分为若干个不同的学派或假说,而且新的学说仍在不断涌现。 由于历史的局限,不同学者观察分析手段的不同,分析问题方法的不同,先后提出了以不同地球动力作为自己立论基础的大地构造假说,如地槽地台学、地质力学、板块构造学、地幔柱构造学等,其中在地学领域影响最为深远的是地槽地台假说(槽台说)和板块构造假说。槽台说是在长期的大陆地质研究基础上提出来的假说,20世纪60年代以前在地学界占有绝对的统治地位,因此被称为经典大地构造理论,深刻影响了地质学的各个领域;板块构造学是在海洋地质研究基础上提出来的假说,它把地幔对流作为动力来源,主要研究板块间的分裂、漂移、俯冲、碰撞等过程,是20世纪60年代以来占主导地位的大地构造学理论。值得一提的是,地幔柱构造学是针对板块构造说在大陆构造应用中存在的问题的基础上提出来的,创导者认为地幔柱构造学是不同于板块构造学的一种新的全球构造学说,它既能解决大陆构造的问题也能解决大洋构造的问题。 就大地构造学的理论体系而言,国内外常见的有四种类型,分别以区域大地构造学、构造模式、构造解析方法和构造演化历史为主线(万天丰,2004): ⑴以区域大地构造学为主线,区域大地构造学是大地构造学的基础,大地构造学的确也是在区域大地构造学研究基础上发展起来的,我国早年的大地构造学几乎都附属在区域大地构造学之中,例如,北京地质学院区域地质教研室(1963)出版的《中国区域地质》和杨森楠、杨巍然(1985)编写的《中国区域大地构造学》教科书实际上都是以区域大地构造学为基础来讨论大地构造学的;程裕淇院士(1994)主编的《中国区域地质概论》更是在系统总结中国区域大地构造资料的基础上,阐明对于中国大地构造的认识;最近,车自成等(2002)编著的《中国及其邻区区域大地构造学》也是以地块的区划研究作为主线的。以区域大地构造为主线的体系,对于了解各地区的特征比较有利,但是对于中国大陆宏观的总体特征,就可能稍嫌薄弱。 ⑵以构造模式为主线,李四光先生创导的地质力学,在讨论中国大地构造时,就是以构造模式为主线,他称之为“构造体系”,即按构造线的组合特征和地质体所受作用力的类型不同,来建立构造模式,如山字型、多字型、旋卷构造、棋盘格式构造、入字型构造等。20世纪30年代,李四光(1926、1947、1962)就提出了上述构造体系,是世界上第一批从构造变

盆地的构造演化史分析—平衡剖面技术 200613003* 摘要:盆地模拟做到了对盆地构造演化、油气生成、运移、聚集和分布等内容的定量研究。地史模型作为盆地“五史模型”之一,其模拟内容包括沉降史、埋藏史及构造演化史。而平衡剖面技术,则是目前进行盆地构造演化史分析的重要手段。本文结合《盆地模拟与资源评价》的课堂教学内容以及前人研究成果,总结了平衡剖面技术的原理、应用、尚存不足及其发展动向。 关键词:构造演化史;平衡剖面技术;应用;尚存不足;发展动向 1平衡剖面技术的原理 Dahlstrom等(1969)定义平衡剖面技术为把剖面上的变形构造通过几何学原则全部复原成合理的未变形剖面的技术。据物质守恒定律,可推导出体积守恒、面积守恒和层长守恒等系列平衡剖面恢复的几何法则。当岩层长度在变形与未变形的两种状态下等是,剖面为平衡的。其编制原则如下: (1)面积守恒原则。在地层变形前后其地层所占面积应是不变的,对比区域在变形前后是同一种岩石,若孔隙度保持不变,计算过程中构造压实作用不考虑。(2)断层法则。断层活动引起的岩层缩短在上、下岩层一致。 (3)能量最小法则。断层在能量消耗最小部位发生。 (4)伸缩量一致原则。岩层经过断裂、褶皱,其伸缩量应基本一致。 2平衡剖面技术的应用 平衡剖面技术已普遍应用于挤压构造和褶皱一冲断带中的构造分析,并能定量描述变形和形成发育过程。 李汉阳等(2013)利用平衡剖面技术对川西凹陷侏罗系剖面进行了构造恢复,编制了构造发育剖面,恢复了该区的构造演化史。 准噶尔盆地西北缘为典型的前陆冲断带,复杂的地质条件致使地震波速横向变化较大,郭峰等(2012)利用平衡剖面技术,解决了如何研究该区构造演化及动力学机制这一难点。结果表明,研究区经历了挤压、伸展、挤压三期构造运动,构成一完整的构造旋回。其中,晚二叠世存在一个小幅度的快速挤压期,而三叠纪为构造挤压最强烈期,对该区构造演化、构造格架形成、油气运聚成藏等均具重要影响和控制作用。同时文中提出,在复杂的前陆冲断带,可采取以下方法提高恢复结果的可靠性:选择合适的地震剖面线;采用变速时深转换获取可靠的地质剖面;对不同深度的地层采用不同的变形机制恢复;去压实校正过程中,按岩性分段处理,减少由岩性横向变化大引起的误差。 汤良杰等(2008)在辽东湾选取一地质剖面进行平衡剖面分析,表明渤海盆地的新生代构造演化分为3阶段:a.断陷期,孔店组至沙四段沉积时期为断陷早期,沙三段沉积时期为强烈断陷期。b.断拗期,沙二段至沙一段沉积时期为断拗早期,东三段一东二段沉积时期为强烈断拗期。c.坳陷期(东一段沉积时期至第四纪)。 邹东波等(2006)为研究柱海地区的构造演化史,选取了横贯研究区的两条地震剖面,利用平衡剖面技术恢复出了这两条剖面在各个沉积历史时期的厚始沉积剖面,将桩海地区中生代以来的构造演化历史分为四阶段:三叠纪到侏罗纪中期的印支运动褶皱发育期、晚侏罗纪到白垩纪燕山运动断陷和挤压发育期、早第三纪断陷发育期、第四纪坳陷期。 刘学峰等(2004)以平衡剖面理论为指导,利用平衡剖面反演技术,研究了松辽盆地北部深层代表性剖面的构造发育史。

峨眉山玄武岩研究综述 要点:峨眉山玄武岩的分布、时代、岩相,地裂运动与地幔柱? 峨眉山玄武岩由赵亚曾于1929年命名,特指覆盖于四川西南峨眉山区含Neoschwagerina 蜓化石茅口组之上的玄武岩[1-3]。现作为一个岩石单位广泛使用[3],指分布于云、贵、川三省、出露面积约2·5×105km2的晚二叠世大陆溢流玄武岩[4-5],称广义峨眉山玄武岩(本文简称峨眉山玄武岩)。峨眉山玄武岩是目前我国境内唯一被国际学术界认可的大火成岩省。 一、峨眉山玄武岩系的时空分布 二、 本区二益纪玄武岩系分布十分广泛.已知分布范围在东经97“30‘一108030’,北纬2lO20’一33。,在金沙江一哀牢山断裂(F3)以西多零星分布,F,以东多呈面型分布.在l分区内还有两处(南盘江地区和川东北地区)隐伏的玄武岩.全区已知的露头面积为37,38平方公里,估计当时的玄武岩覆盖面积超过40万平方公里,火山喷发物的体积约28万立方公里.除少数零星外,玄武岩系平均厚度为705米.主要沿断裂带分布,如Fl:断裂带两侧33个厚度点平均,为880米,F,断裂带11个厚度点平均130。米.二叠纪玄武岩系的喷发时代,从本区西南绿春、景洪、孟连等地的早二叠世栖霞期向北东方向,时代越来越新.在F,两侧为茅口期,到了古板块内部以晚二叠世龙潭期为主.长兴组的火山岩仅见于景谷东侧通达河的局部地段. 三、峨眉山玄武岩各构造岩石分区的地质特征 I分区即大陆裂谷系峨眉山玄武岩分布区.玄武岩浆的喷溢活动受攀西裂谷系,司的控制,其活动时代从下二叠世晚期到上二叠世晚期,龙潭期是火山活动的高峰期.熔岩覆盖面积约27万平方公里,西厚东薄,平均厚度是村o米.1区是以陆相为主,为间歇性的,裂隙式多中心的喷发型,可属冰岛型.本分区玄武岩系从下而上,分三个大旋迥.下部为碱性玄武岩,以杏仁状和斑状熔岩为主,夹少量同性质的火山碎屑岩.见于东川大坪子,厚325米.上部为流纹英安质火山熔岩和碎屑岩,见于建水核桃园,厚为242米.应着重指出,在三省交界的数万平方公里宣威组煤层中,已发现多层由流纹质火山灰蚀变而成的夹歼.这可表明二委纪晚期确有相当规模的酸性火山活动.中部为典型的大陆拉斑玄武岩.它可与非洲卡鲁玄武岩、印度德干高原玄武岩、西伯利亚的暗色岩系和哥伦比亚河玄武岩相对比,不但在规模,而且在岩石组合上.中部旋迥的底部多为火山角砾岩(或集块岩),向上为玄武熔岩,而中、上部可见到较多的沉积夹层(沉凝灰岩、湖沼相的粘土岩和砂页岩等),厚度不大,一般为数厘米至数米,在四川境内,中部旋迥的顶部或上部层位还见有铁质粘土岩、赤铁矿层和直接以矿浆形式出现的玄武磁铁岩.本分区普遍缺乏安山岩,而呈现出与华力西晚期发育的攀西裂谷带有成因联系的双模式火山岩特征 II分区即弧后边缘海的双海拉斑玄武岩系【1].它处于扬子准地台与三江地槽褶皱系之间的构造过渡带.典型的蛇绿岩或深海沉积在本区不多见.笔者利用了川地区调队近年在巴塘、理塘、木里等地零星出露的下部古生代地层资料和二叠纪海下喷发的低钾高镁为大洋拉斑玄武岩的发现(据扬朗先,‘1983;刘宝田,1982),认为本区应是早二盈世开裂,晚三盈世或更晚闭合的弧后海盆,推测的扩张脊在马

摘要:依据地层建造类型、生物区系特征、各块体构造及边界构造特征、构造活动演化特点,采用板块构造学术观点,对内蒙古大地构造单元进行了重新认识和划分。划分为华北板块、西伯利亚板块、塔里木板块和哈萨克斯坦(准葛尔)板块四个一级构造单元。华北地块、华北北部陆缘增生带、哈萨克斯坦东南陆缘增生带、塔里木东部陆缘增生带、西伯利亚东南陆缘增生带五个二级构造单元。并进一步划分了火山型和非火山型被动陆缘等九个三级构造单元。对各构造单元地质特征及边界构造特征进行了论述,对几个重要地质问题进行了讨论。 关键词: 内蒙古 大地构造单元 建造类型 生物特征 构造演化 内蒙古地域辽阔,地质构造复杂。有不少学者进行全国地质构造单元划分时对内蒙古地质构造单元做过初步划分,如(黄汲清,任纪舜,姜春发等.1977.)进行中国大地构造基本轮廓的研究中,将内蒙古划为中朝准地台和天山兴安地槽褶皱区及额尔古纳地槽褶皱系两个大的构造单元;(李春昱.1981.)对中国板块构造轮廓研究和划分中,将内蒙古划为中朝板块和西伯利亚板块两大板块;《内蒙古自治区区域地质志》(内蒙古地质矿产局,1991)划分为华北地台、内蒙古中部地槽、兴安地槽、天山地槽。后来有一些学者通过研究又有不同的认识和划分,(邵积东.1998)划分为西伯利亚板块、华北板块和塔里木板块;(潘桂棠,肖庆辉,陆松年,邓晋福等.2009)将内蒙古也划为塔里木板块、西伯利亚板块、华北板块。(任纪舜,王作勋,陈炳蔚等.1993)在《中国大陆构造研究新进展》中,曾经提出古亚洲洋中可能存在一个规模相当大的哈萨克斯坦―准葛尔古陆块。通过对1:20万区调资料,特别是近年完成的1:5万和1:25万区调成果资料以及地球物理资料的详细研究,认为北山北带的地层建造、古生物区系特征明显不同于北山南带,应分属两个不同的构造块体,提出北山北带属哈萨克斯坦(准葛尔)板块的新认识。并对关键性地质问题进行了讨论。 1. 大地构造单元划分 根据1:20万区调资料和近年完成的1:5万区调、1:25万区调最新成果以及一些新的科研成果资料,结合《内蒙古自治区区域地质志》(内蒙古地质矿产局,1991)、《内蒙古自治区岩石地层》(内蒙古地质矿产局,1996)。通过全面、系统的研究,并采用板块构造学术观点,依据地层建造类型、生物群系特征、不同块体的构造及其边界构造(蛇绿岩带)特征,将内蒙古中新元古代―古生代大地构造单元划分为华北板块、西伯利亚板块、哈萨克斯坦(准葛尔)板块和塔里木板块四个一级构造单元。并根据构造活动性质的不同,进一步划分为华北地块、华

收稿日期:20000507;修订日期:20000911 作者简介:蔡忠贤(1963— ),男,博士,副教授,矿产资源普查与勘探专业,现在石油大学博士后站工作。①中国科学院兰州地质研究所1准噶尔盆地构造特征及形成演化[R]119851 准噶尔盆地的类型和构造演化 蔡忠贤1,陈发景2,贾振远2 (11石油大学盆地与油藏研究中心,北京102200;21中国地质大学,北京100083) 摘 要:准噶尔盆地的早二叠世属于裂谷还是前陆盆地,存在意见分歧;晚二叠世—老第三纪 盆地的性质也不确定。文中通过对盆地构造几何学、沉降史、热史及火山岩的综合分析研究,对 盆地类型和构造演化获得了一些新的认识:(1)准噶尔盆地在早二叠世为裂谷,晚二叠世为热冷 却伸展坳陷,三叠纪—老第三纪为克拉通内盆地,新第三纪至今,由于印度板块与亚洲大陆碰撞 才形成陆内前陆盆地。(2)对石炭纪—早二叠世的岩浆活动结合区域构造资料的研究表明,准 噶尔地区古生代的板块运动和造山作用具软碰撞特点,早二叠世的裂谷盆地是在软碰撞背景下 造山带伸展塌陷的产物。(3)地幔热对流作用可能是软碰撞造山后伸展塌陷的主要深部动力学机制。 关键词:准噶尔盆地;裂谷;热冷却坳陷;克拉通盆地;软碰撞;伸展塌陷 中图分类号:P544+14; 文献标识码:A 文章编号:10052321(2000)04043110 0 引言 准噶尔盆地是新疆北部自二叠纪以来形成的大型陆内叠合盆地,目前是我国含油气前景最有希望的地区。尽管20世纪80年代以来开展了大量的地球物理和地质研究工作,但由于盆地遭受改造,在盆地类型和成因方面仍存在着诸多的分歧。中国科学院地学部①将盆地构造演化划分为4个阶段,即早二叠世断陷,晚二叠世拗陷,三叠纪—第三纪断拗和第四纪上升阶段。吴庆福[1]认为二叠纪为裂陷,三叠纪—老第三纪为拗陷,新第三纪以后为收缩上隆阶段。尤绮妹[2]的划分是:石炭纪—三叠纪为裂谷阶段,侏罗纪为中央隆升阶段,白垩纪以后为山前拗陷阶段。赵白[3]的划分是二叠纪为断陷、拗陷阶段,三叠纪为断拗阶段,侏罗纪—老第三纪为拗陷阶段,新第三纪以后为萎缩上隆阶段。肖序常[4]则认为晚石炭世—早二叠世为海相前陆盆地。杨文孝[5]也将早二叠世划为海相前陆,晚二叠世和新第三纪—第四纪划为陆相前陆,之间三叠纪—老第三纪划为振荡型陆相盆地。上述划分意见中归纳起来主要的分歧在于对盆地早二叠世的性质是张性还是压性的认识以及晚二叠纪—老第三纪拗陷盆地的性质。近来,这种分歧不仅未缩小,反而扩大。孙肇才[6]主张应该放弃早期盆地是塌陷或张性的认识,将准噶尔看作是一个在石炭纪—二叠纪前陆基础上,经过 —134—第7卷第4期 2000年10月地学前缘(中国地质大学,北京)Earth Science Frontiers (China University of G eosciences ,Beijing )Vol 17No.4Oct 12000

二、秦岭及邻区区域大地构造背景和区域地质概况 区域现今的地壳结构构造和地表地质面貌是地质历史过程长期复杂演化的综合结果,经历了不同时期、不同构造体制的演变,是多元多源地球动力学作用的产物,既主要受控于全球统一动力背景及其派生的区域动力作用,也不能排除可能是区域局部特殊动力作用所致,具有十分丰富的地质信息。因此,在区域地质研究中首先要充分重视研究区的区域大地构造背景,不仅避免“坐井观天”之弊,而且又能获取区域地质共性和差异性信息,为客观研究认识区域地质特征和形成演化奠定基础。 (一)区域大地构造背景 在现今的全球板块构造格局中,中国大陆位于欧亚板块的东南部,它东邻俯冲的太平洋板块及其俯冲带,南接印度板块及与欧亚板块的碰撞造山带(图2-1),恰处于欧亚板块、印度板块和太平洋板块三大板块交汇的特殊区域,构成了中国独特的地球动力学背景,制约着中国大陆中新生代以来的板块运动和板内构造作用,并控制着中国大陆南、北有别,东、西差异显著的地质结构和构造面貌(图2-2)。 图2-1 全球板块构造格局中的中国大陆 (引自金性春,1984) 1.离散边界; 2.转换断层; 3.俯冲边界; 4.碰撞边界 从地质历史角度分析,显生宙期间,中国大地构造及其演化依次受古亚洲洋、特提斯-古太平洋和印度洋-太平洋三大动力学体系控制。在其作用和影响下,形成了以海西造山为主旋回的古亚洲构造域;以燕山造山为特征的环(滨)太平洋构造域和以喜马拉雅造山为标志的特提斯构造域

(任纪舜等,2000,图2-3),经历不同时期的构造过程(表2-1),与其相应,形成中国西部以东西向构造为主,中国中东部在东西向构造基础上,叠加北北东向-近南北向构造的复杂叠置的构造格局,铸成现今的地壳结构和地表地质面貌。在全球构造格局中,中国大陆显生宙构造突出显示古亚洲构造域的小陆块群的复杂聚合、增生形成统一古大陆,并在此基础上,环太平洋构造域和特提斯构造域叠加改造的强烈活动性。在全球古陆块和造山带分布图上,中国大陆内的小型古陆块的发育表现得尤为显著(图 2-4),表明中国大陆地壳结构有别于世界其他大陆的独特性。

大地构造学基础及中国区域构造概要 1、大地构造学:是研究地壳和岩石圈中地质构造的发生、发展、演化及其运动规律的科学。 2、岩石圈(构造圈):包括地壳和上地幔顶部的刚性顶盖,厚50-150km。 3、软流圈:岩石圈底部到700km深度左右,容易蠕动变形而能缓慢流动的区域。是产生岩石圈运动的主要场所,包括水平运动和垂直运动。 4、中间圈:软流圈以下的上地幔和下地幔。 5、大地构造学说 国际上:经典大地构造假说:隆起说;收缩说;深层分异说;膨胀说;地槽-地台学说;板块构造说;地体构造。 中国:地质力学(李四光院士1965,1:400万中国大地构造图及说明书《中国主要构造体系》);断块构造说(张文佑1950,1:400万中国及邻国边境大地构造图及说明书《中国大地构造纲要》);多旋回说(黄汲清1950,1:300万中国大地构造图及说明书《中国大地构造基本特征》);地洼说(陈国达院士1960,1:400万中国大地构造图及说明书《中国大地构造纲要》);波浪状镶嵌构造说(张伯声院士1970,1:1000万中国大地构造图及说明书《中国地壳的波浪桩镶嵌构造》)6、板块构造-新全球构造理论 国外:魏格纳大陆漂移;霍姆斯地幔对流-热对流理论;赫斯大洋中脊;狄茨、瓦因、马修斯洋底扩张;柯克斯地磁年表;威尔逊转换断层和威尔逊旋回;勒皮雄岩石圈板块划分。 中国:尹赞勋引入,研究先驱李春昱、郭令智、常承发、王鸿祯、朱夏。 7、地槽-地台说 地槽概念是美国的霍尔研究阿巴拉契亚山与中部平原时发现(1859)、丹纳定义。定义:地壳上具有强烈活动的狭窄长条状地带,早期强烈差异下降接受巨厚沉积,后期强烈褶皱上升形成巨大的山系。与地台相对立,时间上一般指古生代以来曾经有过强烈活动的地带。

《大地构造学》知识点总结 第一章绪论 一、大地构造学的研究对象、内容、方法、意义 研究对象:大地构造学,是研究地球过程的综合学科。 研究内容:①区域或全球尺度的地壳与岩石圈构造变形特征及圈层相互作用,如:大洋-大陆相互作用、地球内部圈层相互作用、造山带与盆地的形成过程等;②构造变形与岩浆作用-沉积作用-变质作用的相互关系;③地壳与岩石圈的形成与演化过程;④地球表面海-陆的形成与演变方式及过程;⑤地球深部作用过程及其机制。 研究方法:大地构造学研究方法需要综合利用地质学其他学科以及地球物理探测、地球化学的研究手段与研究成果。 研究意义:大地构造学研究可以为认识和分析构造地质学的研究背景和形成机制提供宏观的上成因解释。 二、固体地球构造的主要研究方法 主要包括固体构造几何学与构造运动学的研究。 固体地球的构造几何学:主要研究地球的组成成分及结构。方法有:①研究暴露在地表的中、下层地壳乃至地幔顶部剖面,通过地质、地物、地化综合研究,揭示地壳深部物质组成、结构构造、物理性质、岩石矿物及元素的物化行为、温压条件、地热增温率、有关元素及矿物成分的聚散规律;②研究火山喷发携带到地表的深源包裹体,揭示深部物质与构造特征;③人工超深钻探直接取样(目前为止涉及最深深度12km);④地震探测:分为天然地震探测和人工地震探测,利用地震波的折射与反射可揭示地球深部构造特征。 固体地球构造运动学:主要研究地质历史时期的大地构造运动学与现今固体地球表面的构造运动。地质历史时期的大地构造运动学可以利用古地理学(岩相、生物、构造)、古气候分区、地球物理学与古地磁学进行研究;现今固体地球表面的构造运动可以利用空间对地的观测与分析技术。 三、大地构造学研究意义 理论意义:可以为认识和分析构造地质学的研究背景和形成机制提供宏观的上成因解释; 实际应用意义:①大型成矿集中区(矿集区)等成矿构造背景、资源规划;②大规模破坏性地震产生于形成的地质构造背景与稳定性评价;③绝大对数大型、灾难性地震都发生在活动板块边缘带(区)上,或与板块相互作用有关的次级活动构造单元边界区域。 第二章固体地球主要构造特征 一、地球表面基本面貌:海陆分布、高程分布及其意义 海陆分布特征:陆地面积占%;海水覆盖面积%; 高程分布特征:陆地主要分布在海平面以上数百米高程范围,大洋的主体分布在海平面以下5km的高程上;

分析固定论与活动论大地构造学的主要理论差别 所谓固定论是指主张大陆固定、大洋永存,或虽然大陆与海洋位置曾有互换,但也是原地垂直运动的地壳运动观。与此相对,活动论认为在地质历史时期,不同大陆的位置对于地极以及大陆之间都发生过大规模相对位移。 固定论的代表是槽台学说,基本思路是在早起地壳强烈下降,接受沉积,后期褶皱、抬升成山,且升降运动频繁,故形成一套有韵律性的复理石建造。地槽从接受巨厚沉积,伴随着蛇绿岩的形成,再经褶皱抬升,伴随着中酸性岩浆活动,最后经长期演化侵蚀转变为地台,这一演化过程成为造山旋回。但是槽台学说并没有阐明地槽的发生、发展、迁移和封闭的本质,也不能解释为什么地壳上会出现长条状的活动带及其间的大面积稳定区。仅仅着眼于某一区域的自身发展,忽略了各地区之间的相互作用和彼此联系。最重要的是在现今地球上,不能确定地槽到底出现在一个什么样的地质环境。 活动论的代表是板块构造。固体地球上层垂向上可划分为物理性质截然不同的两个圈层——上部的刚性岩石圈和下部的塑性软流圈。侧向上又可以分为若干个大小不一的板块,板块之间相互运动。在地幔物质对流、洋中脊推挤、重力滑脱及下行板块的拖拽的作用下,板块发生俯冲消亡形成一系列的沟、弧、盆等构造单元,在洋中脊处新的洋壳又生长出来。发生更新的主要是洋壳物质,陆壳也会通过拆沉作用发生小规模的消亡,再通过岩浆底垫或板块俯冲发生垂向和侧向上的增生。 各类板块边缘的地质、地球物理和地球化学特征 从板块的相对运动方式来看,将板块边缘分为三种类型: 分离型板块边界,相当于大洋中脊轴部,两次板块相背离开。中脊轴部是海底扩张中心,当两侧板块拉开,软流圈物质上涌,冷凝成新的洋底岩石圈,并添加到两侧板块的后缘上,故又称分离型边界或建设型边界。以洋脊为中心,向两侧地势逐渐降低,且沉积物厚度逐渐增大。洋脊新生成的岩石,在海水的作用下发生蛇纹石化。 在大洋中脊顶部,地震集中在极窄的地带,宽度通常不到20公里,这里集中着全球百分之九十的浅源地震。 汇聚型板块边界,相当于海沟及年轻造山带,两侧板块相对而行。汇聚型边界也可以与板块的运动方向斜交,但相邻板块之间必定包含一定的汇聚运动分量,汇聚型边界是最复杂的板块边界,又可进一步划分为俯冲边界和碰撞边界。俯冲边界,相当于海沟,相邻板块相互叠覆。由于大洋板块厚度小、密度大、位置低,大陆板块厚度大、密度小、位置高,故一般总是大洋板块俯冲与大陆板块之下。俯冲边界主要分布在太平洋周围,亦称环太平洋型汇聚边界。碰撞边界,相当于年轻造山带,为大洋闭合,大洋碰撞接触的地缝和线,亦称阿尔卑斯-喜马拉雅汇聚型边界。汇聚型边界是最复杂的边界,在俯冲地区发育沟弧盆体系、I 型和S型花岗岩,洋壳上的沉积物和海山在俯冲过程中被刮下来拼贴在活动陆缘形成增生楔等。碰撞边界发育前陆褶皱冲断带、磨拉石盆地以及前陆盆地等。

地质构造的发展演化 中国自始太古代开始孕育陆核以来,大致可划分为古陆壳生长发展时期、古板块早期活动与中国古陆块形成时期、古板块主要活动与中国古大陆镶合时期、中生代板块活动与陆内构造时期等4个大地构造发展演化时期,特别是随着陆块的形成,于中晚元古代开始板块活动以来,出现一系列重大的地质构造事件 太古代—早元古代古陆壳生长时期 始太古代鞍山白家坟深成侵入岩的形成是我国已知最古老的构造热事件,说明华北原始陆核已开始生长,塔里木陆核也在稍晚进入孕育时期。陈台沟运动(任纪舜,1997)和迁西运动至中太古代末阜平运动,华北、塔里木也可能包括上扬子有陆核形成。这时陆壳已有一定刚度,于晚太古代五台期和早古元古代滹沱纪时已开始有大规模裂陷作用发生。此后陆壳继续生长,至早元古代末经吕梁运动中国早前寒武纪克拉通基本形成。其中华北陆块已基本固结,塔里木陆块也已初步成型。 中晚元古代古板块早期活动与中国古陆块形成时期 中晚元古代时期开始了古板块活动,经裂解-汇聚,中国古陆块基本形成,也是罗迪亚超大陆的形成时期。 四堡—晋宁期 1 中元古代早期裂谷期 华北、塔里木、扬子等早前寒武纪古克拉通离散,华北与扬子间有中元古代松树沟等蛇绿岩带发现,其间当有洋盆相隔。华夏早前寒武纪克拉通这时从扬子克拉通分离出来,出现了华南小洋盆。各克拉通内部或边缘广泛发生裂陷,华北陆块北部形成了渣尔泰-白云鄂博裂谷带,中部有太行-燕山裂谷带,南缘有汉高-熊耳裂谷带。晋冀鲁三省发育的岩墙群主要岩脉K-Ar年龄值1 680 Ma~1 775 Ma。在塔里木板块周缘如阿尔金北侧和中天山地区的中元古界为含火山岩的砂泥质复理石,均属不稳定型沉积,扬子地区在早前寒武纪古克拉通的基础上,大部分地区形成了巨厚的浊流沉积,在江南陆缘桂北、湘北有科马提岩分布。华夏克拉通北缘及闽中的陈蔡岩群,马面山岩群发育双峰式火山岩,也形成于被动陆缘或裂谷环境。 2 青白口纪晚期中国古陆块的聚合与裂解

地质勘查工作中区域地质资料的解读 初稿 在矿产地质勘查工作中对区域地质资料的解读,是建立区域成矿背景及研究成矿条件的重要资料之一。区域成矿地质背景又是决定着同一成矿带不同勘查区块成矿地质条件和成矿类型。通过对区域地质资料的解读,初步了解一个勘查区块所处的大地构造位置,成矿地质背景、已知矿床赋存地质条件及矿体的找矿标志(层位、构造、蚀变等)。通过对区域及勘查区块周边地质条件的解读,类比勘查区块的成矿地质条件,找出相同与不同之处,根据成矿地质理论确立找矿地质工作思路,选择合理的工作手段,制定合理的工作方法和程序。 一、区域地质资料的解读 解读区域地质资料,往往是主要从事矿区地质工作者所忽略的或不愿深入的领域,摘录、转抄或粘贴前人资料成为编写设计、报告的主要手段。因此,造成设计、报告编写中对成矿背景认识陷入人云亦云、不求甚解的局面。 解读区域地质资料,在任何一个地区,必须运用的地质资料为:其一为区域地质志和岩石地层划分两本书;其二为不同比例尺的各种地质图件。 如何解读区域地质资料的思路应由面到点分层次解读,根据区域地质志、岩石地层划分和小比例尺地质图资料,确定勘查区块所处大地构造位置,所属地层区、构造单元及成矿带。 1、大地构造位置的解读

陕西省大地构造单元划分不同学者有不同的划分方案,反映出不同学者所重视的主所在,目前划分比较详细的主要有传统的槽台观点和现在兴盛的板块构造观点。 (1)槽台构造说大地构造单元划分 中国槽台说有黄汲清为创始人,现在的传人以任纪舜、姜春发等为代表。 槽台说将大地构造单元分为两大类,即地壳构造主要由地台和地槽。地台反映相对稳定的构造单元,具有不规则的形状,有古老的地壳存在,构造作用强度相对较弱,变质作用较浅,岩浆岩不发育等地质特征;地槽反映相对不稳定的构造单元,具有长条形的形状,有巨厚的地层沉积,构造作用强度相对较强,变质作用较浅,岩浆岩不发育等地质特征; 槽台说大地构造单元的划分有成熟的划分方案,有系统的构造单元术语和命名系统列(表1)。 表1 槽台说构造单元命名术语表 1989年出版的陕西省区域地质志根据槽台学说观点对陕西省境内地质单元进行详细划分(图1),将陕西境内大地构造单元划分出三个一级构造单元:中朝准地台、秦岭褶皱系及扬子准地台;十二个二级构造单元划分和二十一个三级构造单元(表3)。

右江盆地构造演化史与锰矿找矿方向 发表时间:2017-03-16T15:56:37.523Z 来源:《科技中国》2017年1期作者:段庆林 [导读] 右江盆地从早泥盆世至晚三叠世经历了从被动边缘裂谷盆地到弧后盆地的转换过程。 中国冶金地质总局广西地质勘查院广西南宁 530000 摘要:右江盆地从早泥盆世至晚三叠世经历了从被动边缘裂谷盆地到弧后盆地的转换过程。 关键词:右江盆地;被动边缘裂谷盆地;弧后盆地;海底喷流 第一节区域地质背景与成矿关系 所谓右江再生地槽也就是右江盆地,盆地的沉积特征火山作用和沉降特点表明盆地的发展经历了两个性质不同的构造演化阶段,这种发展和变化主要是在特提斯构造域和滨太平洋构造域的复合影响下发生的。右江盆地西南邻哀牢山—红河断裂带,它是印支板块和华南板块的结合带,在海西—印支期它具有洋盆的特点,属古特提斯洋的一部分,从早泥盆世开始哀牢山洋盆开始打开,导致右江地区若干与结合带平行的NW向拉伸盆地的出现,如广南—那坡盆地、百色—隆林盆地。它们的沉积作用及火山活动具有被动边缘裂谷的特征,东吴运动以后,哀牢山洋盆开始向华南板块俯冲消减。哀牢山一带存在大量的洋岛型玄武岩,以及若干铁镁质、超铁镁质岩体,洋岛火山岩是异地的,原形成于洋盆之中,是洋壳消减时被刮下来仰冲到大陆边缘之上。表明这个地区古洋盆的存在,同时说明哀牢山—红河断裂带,它是印支板块和华南板块的结合带是无疑的。在那坡-富宁公路里程碑下的115km桥下的普听河谷内出露安山—玄武岩系,据吴根要等,普听河谷内出露的安山—玄武岩及那坡西南鱼塘—那塘的火山岩岩石学化学特征落在岛弧火山岩系,岛弧火山岩相对而言是原地的。这说明广南—那坡盆地西南从中二叠世至晚三叠世为岛弧所在地。从中二叠世,哀牢山洋盆开始向华南板块俯冲消减,由于俯冲挤压的结果,早期出现垂直俯冲带的沿开远断裂出现的NE向裂谷,伴随着大量的玄武岩溢流作用和火山碎屑浊积岩系。随着挤压作用的加强和热扩散后的收缩作用,从中三叠世开始,在前期裂谷盆地的基础上出现了强烈的弧后扩张作用,沉积了巨厚的陆缘碎屑浊积岩系,形成所谓的右江再生地槽。晚三叠世哀牢山洋盆关闭,右江盆地由东西逐渐消失,结束了长达200Ma的发展历史。右江盆地的构造演化史控制了盆地地层、岩浆岩的特征及锰多金属矿产的分布。那坡—广南、百色—隆林盆地从早泥盆世至晚三叠世经历了从被动边缘裂谷盆地到弧后盆地的转换过程。海西期由于哀牢山洋盆开裂及华南板块的由南往北的漂移,整个右江盆地处于NE—SW的拉张状态,形成著名的那坡—广南、百色—隆林、河池—罗甸等次级盆地,使整个盆地造成在沉积特点上有明显区别的深水台盆区和浅水台地区相间分布的古地理面貌。在晚泥盆世各深水盆地的水位达到最深,为最大海泛期,盆内水柱深度最大,陆源物几乎停止向盆内搬运。在这间隔期深水盆地的饥饿沉积,这种饥饿沉积称为凝缩层,锰及其伴生地质体常常以凝缩层的形式出现。据相关资料,大洋锰结核生长速度为1—5mm/ka,火山热水成因的锰结核形成速度大约为1—50mm/ka。这表明低速率沉积共生组合锰及其伴生沉积地质体常常产于海平面变换周期特定的时期之中。因此晚泥盆世至早石炭世在右江盆地为重要的成锰时期,从中二叠世开始,哀牢山洋盆开始向华南板块俯冲,由于强烈的弧后扩张作用,整个右江盆地又经历了一次明显的沉降过程,这种沉降过程在晚三叠世达到最大,因此晚三叠世又是右江盆地一次重要的成锰期,右江盆地的大中型锰矿都分布在那坡—广南、百色—隆林、河池—罗甸几个次级盆地中,如大新锰矿、龙邦锰矿、那敏锰矿、下雷锰矿、湖润锰矿、东平锰矿、土湖锰矿等,本次那坡—广南次级盆地的西南缘,属于盆地边缘及岛弧环境,和盆地中心深水、低能、滞流、还原的环境不同,原生锰矿的富集条件较盆地中心差,较难形成优质的富锰矿,因此在广南—那坡断裂西南边,从早泥盆世到中三叠世不具备形成原生沉积优质富锰矿矿胚层的条件,中三叠世从麻栗坡荒田到广南—那坡断裂之间属于岛弧构造环境,中三叠世岛弧区的中基性火山岩喷发达到最大规模,岩浆喷发后伴随的海底喷流喷气带来的深源锰质经热水喷流沉积作用形成了原生的锰矿矿胚层,所以中三叠统法郎组为滇东南锰矿最有利的赋存层位。 第二节区域含锰岩系 1、下泥盆统芭蕉菁组及其矿“胚”层 含锰岩系主要分布在广南董堡、平邑一带,含锰岩系为泥盆世早期海侵形成的浅海陆棚凹槽相硅质、泥质碳酸盐岩建造。下部岩性为紫红色泥岩夹泥灰岩,中部岩性由一套硅质岩、泥质硅质岩、灰岩组成,上部为紫红色、褐黄色泥岩夹泥质粉砂岩。 矿“胚”层为含锰硅质岩,主要是接受陆源锰质、局部为深源锰质所沉积形成的。矿“胚”层呈单层赋存于含锰岩系中部硅质岩中,厚0.59m。含锰硅质岩在地表可氧化富集成氧化锰矿,其主要化学组份为:Mn27.82%、TFe6.05%、P0.428%、SiO233.96%。 2、上泥盆统榴江组及其矿“胚”层 含锰岩系主要分布于那坡、下雷、湖润、土湖、扣来一带。为浅海盆地相碳酸盐硅质岩建造,岩性较稳定,岩性组分为硅质岩、硅质灰岩。含锰岩系颜色较深,多为深灰-灰黑色,微粒、泥晶结构,水平层理发育,反映了含锰岩系形成时的深水、低能、浅海还原环境。在这种深水、低能、浅海还原环境锰质局部富集,可形成多层矿“胚”层。 3、上泥盆统五指山组及其矿“胚”层 为区域的重要含锰岩系,广泛分布于大新-下雷-靖西-那坡-富宁-岜岭一带,含锰建造主要分布深水台沟带,由具有远火山热水沉积特征的硅质岩、硅质泥岩及硅质灰岩和具重力流成因的“扁豆状”、“角砾状”灰岩组成,为浅海盆地或台沟相硅质、泥质碳酸盐岩建造。矿“胚”层同期沉积直接形成锰矿层,由2-3层碳酸锰矿或碳酸锰-硅酸锰矿层组成,锰矿层呈层状与围岩产状一致产出,层位稳定,矿石有微晶结构、显微鳞片泥质结构及胶状结构造,构造有微粒、豆状、鲕状、结核构造,显示形成时的深水、低能、浅海还原环境。 另据下雷锰矿碳氧同位素资料, “下雷式”锰矿锰质来源于海底热水,矿层是由深源锰质由海底热液沿同生断裂溢出海底,在盆地中直接沉积形成碳酸锰矿。 4、下石炭统大塘阶及其矿“胚”层 主要分布于广西天等县、德保县、靖西县及北部巴马、龙川、田东义圩一带,为浅海陆棚凹槽相硅质、泥质碳酸盐岩建造。主要岩性为深灰色硅质岩、硅质页岩、含燧石结核灰岩,与下伏上泥盆硅质岩相地层有一定的继承性,厚数十米至500米不等。 典型矿“胚”层为“宁干”式矿“胚”层,为多层含锰硅质岩(5m)夹于硅质岩中,风化后形成氧化锰矿。 5、下三叠统北泗组及其矿“胚”层 为近碳酸盐台地的浅海盆地相碳酸盐岩建造,主要分布于广西德保、田东、天等三县交界部位。含锰岩系由灰岩、泥灰岩、含锰灰岩