茶话双基地雷达

姓名:刘玉敬 学号:2009081221

1.双基地雷达定义

双基地雷达采用两个相距颇远的基地,其中一个放置发射机,另一个放置相应的接收机。其目标检测与单基地雷达类似,即发射机照射目标、接收机检测和处理目标回波。目标定位也与单基地雷达类似,但更复杂:为求解发射机-目标-接收机三角形(双基地三角形),需要信号传播总时间、接收机的正交角测量及对发射机位置的一些估计。由于站址分开,因此可能再加上副瓣对消,对直达路径发射信号提供足够的空间隔离度。双基地雷达常采用CW 波形。

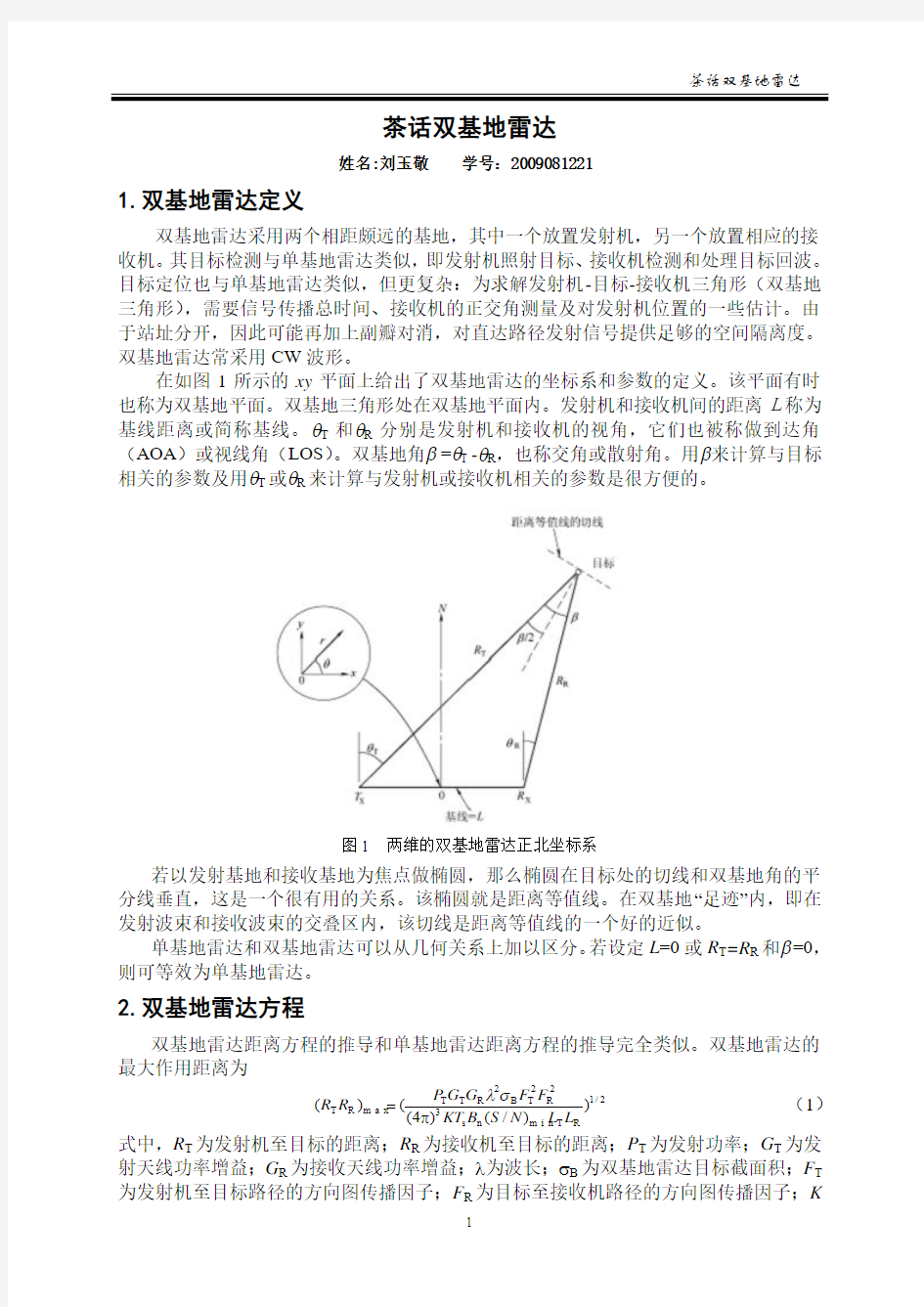

在如图1所示的xy 平面上给出了双基地雷达的坐标系和参数的定义。该平面有时也称为双基地平面。双基地三角形处在双基地平面内。发射机和接收机间的距离L称为基线距离或简称基线。θT 和θR 分别是发射机和接收机的视角,它们也被称做到达角(AOA )或视线角(LOS )。双基地角β =θT -θR ,也称交角或散射角。用β来计算与目标相关的参数及用θT 或θR 来计算与发射机或接收机相关的参数是很方便的。

图1 两维的双基地雷达正北坐标系

若以发射基地和接收基地为焦点做椭圆,那么椭圆在目标处的切线和双基地角的平分线垂直,这是一个很有用的关系。该椭圆就是距离等值线。在双基地“足迹”内,即在发射波束和接收波束的交叠区内,该切线是距离等值线的一个好的近似。

单基地雷达和双基地雷达可以从几何关系上加以区分。若设定L =0或R T =R R 和β =0,则可等效为单基地雷达。

2.双基地雷达方程

双基地雷达距离方程的推导和单基地雷达距离方程的推导完全类似。双基地雷达的最大作用距离为

2/1R

T m i n n s 32R 2T B 2R T T m a x R T ))/()4(()(L L N S B KT F F G G P R R π=σλ (1) 式中,R T 为发射机至目标的距离;R R 为接收机至目标的距离;P T 为发射功率;G T 为发射天线功率增益;G R 为接收天线功率增益;λ为波长;σB 为双基地雷达目标截面积;F T 为发射机至目标路径的方向图传播因子;F R 为目标至接收机路径的方向图传播因子;K

为玻耳兹曼常数;T s 为接收系统噪声温度;B n 为接收机检波前的滤波器噪声带宽;(S /N )min 为检波所需的信噪功率比;L T 为不含在其他参数在内的发射系统损耗(>1);L R 为不含在其他参数在内的接收系统损耗(>1)。

若B M σσ=、M R T L L L =和4M 2R 2T R R R =,则式(1)对应于单基地雷达距离方程。此处采

用式(1)是因为它更清晰地阐明了信噪比等值曲线(卡西尼卵形线)的通用性和其他一些几何关系。式(1)的右边就是双基地最大作用距离常数κ。

取(R T R R )max = κ,式(1)就是最大距离卡西尼卵形线。只需简单地去掉(R T R R )和(S /N )的下标max 和min ,就可估算在任意R T 和R R 距离上的信噪功率比。由式(1)得到的(S /N )为:

S /N =k /R T 2R R 2 (2)

式中,S /N 为距离R T 、R R 处的信噪功率比,且有

k = R

T n S 32R 2T B 2R T T )4(L L B KT F F G G P πσλ (3) 式中,k 为双基地雷达常数。k 和κ的关系是

k = κ2 (S /N )min (4)

式(2)表示一种卡西尼卵形线。若将R T 和R R 转化为极坐标(r ,θ),则卡西尼卵形线就可画在双基地平面上,如图1所示。

θ2222222R 2T cos )4/(L r L r R R -+= (5)

式中,L 为基线长。当k =30L 4时,任意k 值的卡西尼卵形线如图2所示。

图2中的卵形线是任意双基地平面上的信噪比等值线。这些曲线假定发射机-目标路径和接收机-目标路径存在合适的视线,以及σB 、F T 和F R 不随r 和θ 变化。虽然事实上并非如此,但这种简化假设对于理解双基地的基本关系和限制是很有用的。随着S /N 或L 的增大,卵形线逐渐收缩,最终断裂为围绕发射站和接收站的两个部分。卵形线断裂在基线上的点称为尖点。信噪比等于尖点信噪比的卵形线称为双纽线(两部分),当L =0,R T R R =r 2时,即为单基地情况,卵形线变成圆。

图2 信噪比等值线或卡西尼卵形线(基线=L ,k =30L 4)

3.双基地雷达的应用

卡西尼卵形线族确定了双基地雷达的3个不同工作区,即以接收机为中心的区域、以发射机为中心的区域及以发射机和接收机为中心的区域(简称共基地区)。选择这些工作区域的准则是双基地雷达常数k 。式(3)中的许多项都是由发射机控制的,因此用控制k 值来定义三种发射机配置是很便利的,即专用的、合作的和非合作的发射机配置。专用发射机是指发射机的设计和操作均从属于双基地雷达系统。合作式发射

机是指为其他功能服务而设计的,但又可适当地支持双基地工作并受其控制。非合作式发射机尽管适宜双基地工作,但不受控。表1以工作区和发射机的配置分类综述了双基地雷达的一些用途。

表1 双基地雷达的应用

双基地雷达

工作区

距离关系 发射机配置 专用 合作式 非合作式 以接收机为

中心的区域

R T R R >> k 小 1.空对地袭击(静默渗透) 2.半主动寻的导弹(发射后锁定) 1.近程防空 2.地面监视 3.无源位置识别 1.无源位置识 以发射机为

中心的区域 R T R R >> k 小 —

— 2.智能数据采集 3.导弹发射告警 共基地区 R T ~R R k 较大 1.中程防空

2.卫星跟踪

3.距离测量

4.半主动寻的导弹(发射前锁定)

5.入侵检测 — —

4.双基地雷达的时间同步

为了测距,发射机和接收机之间应保持时间同步。在一次操作期间,通常要求的定时精度为发射机(压缩后)脉冲宽度的几分之一量级。时间同步可通过直接接收发射机发来的信号来完成,需要的话要进行信号解调,然后用这个解调后的信号同步接收机的时钟。如果发射机和接收机间存在满足要求的视线的话,则发射信号可通过陆地通信线路传输,或通过通信链路传输,或直接以发射机RF 信号输出。若没有这样的视线,则同步信号也可经散射路径传输,因为散射体可满足收发视线的要求 。

对固定的PRI ,时间同步可通过在发射基地和接收基地使用相同的稳定时钟来直接完成,时钟周期性地进行同步。

采用直接时间同步时,校正期间所需的时钟稳定度是?τ/T u (一阶)。式中,?τ为所要求的定时精度;T u 为时钟校正间隔。校正间隔的典型范围从发射机脉间期间的最小值到发射天线扫描周期的最大值。前者通常需要发射机和接收机间有专用的链路;后者在有满足要求视线的条件下,只要发射波束扫过接收基地就能实现同步,这种方法有时被称做“直接穿透”。温控晶体振荡器通常就可以满足这些要求。

5.双基地雷达与单基地雷达在使用时的性能比较

5.1抗反辐射导弹的生存能力

反辐射导弹攻击的目标为辐射源,由于双基地雷达只有发射站辐射能量,因此反辐射导弹只攻击其发射站天线。不论单基地雷达或双基地雷达,在其天线被摧毁的情形下,雷达均不能正常工作。

由于双基地雷达的收发异地放置,因此生存能力可等同为发射站抗反辐射导弹(ARM)的生存能力;单基地雷达收、发共处一地,反辐射导弹在偏离天线情形下,可能会毁伤其它部位,其生存能力为整个雷达的抗ARM 的生存能力。在此用概率论的观点讨论双基地雷达发射站后置、接收站前置的部站方式。

反辐射导弹对单、双基地雷达攻击成功的概率分别为0.55和0.26,单、双基地雷达的生存概率分别为0.45和0.74,双基地雷达抗ARM 攻击时的能力比单基地雷达高得多。

5.2低空探测能力

雷达探测低空目标时,应考虑两个因素:一是目标必须在雷达的无线电视距内;二

是地杂波的影响。假定目标在单、双基地雷达的无线电视距内,讨论后一个因素对单、双基地雷达低空探测能力的影响。

双基地雷达的分辨单元而积一般小于单基地雷达分辨单元而积。因此,双基地雷达的地杂波截而积小于单基地雷达的地杂波截而积,双基地雷达对低空目标探测时反射回来的杂波干扰比单基地雷达小,改善了低空探测性能。况目_双基地雷达无需收发开关,降低了雷达的系统损耗,更加有利于双基地雷达对低空目标的探测。

5.3抗干扰能力

根据干扰机和雷达相对位置,单基地雷达主要有两种干扰形式:主瓣干扰(干扰机天线主瓣对准雷达天线主瓣实施干扰;副瓣干扰

(干扰机天线主瓣对准雷达天线副瓣实施干扰)。

对双基地雷达来说,由于接收机站不辐射电磁波,敌方无法侦知其位置,干扰只能瞄准发射机站实施,其干扰同样分成两种情形:主瓣干扰,干扰机天线主瓣对准双基地发射机天线主瓣,干扰机天线副瓣对准双基地接收机天线主瓣

实施干扰;副瓣干扰,干扰机天线副瓣对准双基地发射机天线副瓣,干扰机天线副瓣对准双基地接收机天线副瓣实施干扰。干扰效果为:雷达接收机的输入噪声功率增高。 在主瓣干扰下,单、双基地雷达威力覆盖而积下降很大;在副瓣干扰

下,双基地雷达作用而积下降不大,说明双基地雷达较单基地有强的抗副瓣干扰能力。

5.4反隐身能力

隐身目标指通过采用特殊的外型设计和涂敷电磁波吸收材料等措施,使某些方向具有极小的雷达截而积,达到不被雷达发现或降低其发现距离的目的。雷达截面积(RCS)是雷达的一个重要参数,单基地雷达截而积主要反映目标后向散射功率的大小;根据双基地雷达双基地角的大小,双基地雷达截而积可以分成3个区域:准单基地区(β≤30°)、侧向散射区(30°≤β≤135°),前向散射增强区( β≤135°)。若单基地雷达RCS 下降20 dB ,则其作用距离只有原来的1/ 3。

准单基地区:隐身目标的散射特性与单基地雷达利用的后向散射特性基本相同,此时隐身飞机的RCS 很小,很难观测。

侧向散射区:隐身日标的侧向RCS 较之后向RCS 有2~8 dB 的起伏。有:()10/10x M s ?=σσ(s σ为侧向RCS ;M σ为后向RCS ;x 为RCS 起伏的分贝数),表明利用侧向RCS 好于利用后向RCS 。特别在隐身飞机的侧向RCS 中,还有一些方向性很强的强散射方向,F-117有12个,B- 2有4个,这些侧向散射单基地雷达接收不到,却可能被双基地雷达所接收利用。

前向散射增强区:无论是金属目标还是涂有雷达吸波材料的隐身目标,其前向散射RCS 为:

22/4λπσA F = (6) 式中:A 为在入射方向的投影而积;λ为波长。

直径为2 m 的球体,在λ为0.1m 时的前向散射面积σ为13410 m 2,后向散射而积仅为2214.3m r m ==πσ,相差极大。由于目标前向散射主瓣比较窄,一般利用范围较宽的目标前向散射副瓣,即135°≤β≤175°这一前向增强区域。(在β= 180°附近5°内存在距离、角度和多普勒盲区)。可见在双基地区和前向散射区,双基地雷达对隐形目标仍有较好的探测能力。

“平面内”地杂波散射系数 Domville对X波段、垂直极化条件下的包括开阔草地、树林和建筑物在内的乡村地面的测量数据进行了总结,并给出了如图25.10[108]所示的。Domville称,由于数据来自不同的杂波源,并且是不同地形的平均,因此虽然这些数据有时可能会有10dB的差异;但是任一数据组的原始数据均散布在1~4.5dB之间。测量数据库由直线s=i、i =90、s =90附近及前向散射区沿镜像脊附近的那些点组成,其余的数据则是内插值。 Domville还总结了森林和市区的“平面内”测量数据[108]。所有的Domville测量地形的 B 0等值线都具有相似的形状。市区的 B 0普遍比森林高出3~6dB。但镜像脊的范围较小。 由于森林地形是更均匀的散射体,因此B0的锥状等值线延伸到前向散射象限(s >90)。镜像脊的范围较乡村地面小且幅度约低16dB。森林地形的其他B0值在s<90时和乡村地面的B0的值相似。 Domville报道[109],对小平面外角(=165),观测到的乡村地面和森林地形的B0在小i时没有明显地变化。同样,在小i的条件下,乡村地面和森林地形的B0在水平极化、垂直极化和交叉极化之间也没有观察到明显地变化。 半沙地在i<-1和所有s>-1时,水平和垂直极化测量的B0值都是-40dB[110]。交叉极化的测量值则低5~10dB。而且当从180变到165时,B0约以每度0.3dB衰减。 尽管地形条件不同,但是Cost的“平面内”数据[42]和Domville的数据[108]的吻合程度仍约为10dB之内。即使地形条件更均匀,Cost的数据曲线并不总是单调地接近双基地镜像脊区。 Domville的“平面内”地杂波数据可以分成3个区:i<-3或s<-3的低擦地角区(如图25.10所示中的单影线区);140≤(i+s)≤220的镜像脊区(如图25.10所示中的打点区);双基地散射区(如图25.10所示中的阴影区)。每个区域都能通过“半经验性处理(包括那些用于拟合测量数据的任意常数)”进行建模。

基于非合作照射的目标探测11’——-__—-_———__——_———_●●—●--—●●—__—————●—_●—————_—_—————_●●●—_—_____————__●—●———_—●—___————●———_———_———--—-●————__ 图1基于调频广播信号目标探测原理图图1为电台发射天线B、目标T和接收机A三者之间的相互位置关系示意图。调频广播载频范围为80~108MHz,调频范围为20~20kHz。图中,S。为直达信号,S。为经由目标而来的散射信号。接收机的接收信号为z=S。+S。。接收信号的谱相关为 刚r)一-f加)砒一蹦2“dt(1)R口(r)可以看作是接收机接收信号z(£)经过频移后与其原信号之间的相关函数。 由于目标在运动,s2相对于S-来讲,除了有一时延出外,在频域上还附加了一个多普勒频率^。因此,谱相关函数砖(r)将在(出,^)处产生一个峰。换句话说,通过峰值点的检测可确定两路信号之间的时差和目标的运动速度;多普勒频率的检测可将运动目标与静止目标区别开来。 在单一目标存在的情况下,谱相关图形如图2所示。图中峰值位置所对应的时间、频率分别对应于时差&和多普勒频率^。假定有两个目标的散射信号进入接收机,谱相关图形分别如图3所示。可见该系统具有分辨多目标的能力,通过时域或频域谱相关峰值检测可以很好地分辨两个(或多个)目标。 图2。单目标时的直达波与回波的谱相关 图3两个目标时的谱相关 通过以上分析可以看出,利用谱相关(或其他分析方法)的原理完全能够实现对运动目标的检测,并能同时观测多个目标的速度,得到用于定位的时差数据。 3研究现状 3.1英国防御研究局(DERA)的无源跟踪探测定位系统 20世纪80年代初英国伦敦学院GriffithsHD教授等人首先利用电视信号对运动目标进行定位n],由于经费和当时的技术条件的限制,对大多数情况试验结果是否定的,但也得到了一些有价值的结论。随后,美国试验了利用星基信号作为照射源对运动目标探测与定位,结果表明可以达到很高的精度,但由于受灵敏度的限制,接收机探测距离小于4km。1985年波音公司的Ham—merle分析了以护航式干扰机的干扰信号作为照射源,对入侵飞机架次进行识别的原理和可行性。ThompsonEG在1989年美国IEEE国家雷达会议上透露美国已开展了利用预警机E一3A和联合监视目标攻击雷达系统(J—STARS)飞机作为非合作照射源,然后用无源接收机来发现和检测飞行目标的研究。 1992年GriffithsHD教授等人还发表了名为“Bistaticradarusingsatellite-borneillumina—torsofopportunity”的文章。近年来,还有人研究了利用GPS卫星的辐射信号作为照射源的可能性。1994年左右,英国的HowlandPE重新构建了一种利用电视信号对运动目标进行定位的系 统[2],他考虑到TV信号的TDOA信息易模糊,

双(多)基地雷达技术概述 1. 概念和定义 双基地雷达是使用不同位置的天线进行发射和接收的雷达系统。当发射天线转动时,发射脉冲就在空间传播,遇到目标便反射电磁波,接收站接收回波,从中检测出目标。由于接收和发射异地,所以要利用发射波束与基线的夹角、距离和以及基线距离来解算双基地空间三角形,求出目标到发射站或接收站的距离以及目标到接收站与基线的夹角,这样接收站形成波束对准回波方向,并接收到目标信息。双基地雷达工作原理的几何关系下图所示。 若系统使用两个或多个具有公共覆盖空域的接收基地,并且每个基地的目标数据在一个中心站融合,则这种系统被称为多基地雷达。由稀疏分布阵列、随机分布阵列、畸变分布阵列和分布阵列构成的雷达、干涉仪雷达、无线电摄影和多基地测量系统有时被认为是多基地雷达的分支。它们通常是将来自每个基地的数据用相参的方式进行融合以形成大的接收孔径。多部发射机也能用于上述任何一种系统,可置于单独的基地或和接收机放在同一个基地。雷达网中三部测距单基地雷达组网有时被称为三边测量雷达。三边测量的概念也用在多基地雷达中,它借助到达时间差(TDOA)或差分多普勒技术来测量目标位置。 2. 发展历史 美国、英国、法国、前苏联、德国和日本的早期试验雷达都采用双基地体制,发射机和接收机的放置间距与目标距离相当。这些雷达采用连续波发射机,检测发射机直达信号和动目标散射的多普勒频移信号间的拍频。早期双基地雷达的许多技术都源于当时的通信技术:分置的基地,连续波发射,25~80MHz频率范围。此外,这些双基地雷达组成了当时典型的地面防空体系,用于探测20世纪30年代出现的主要威胁——飞机,但当时的技术未能很好地解决目标位置信息的提取问题。 1936年,NRL发明了收发开关,实现了收发共用一部天线。这种只有一个基地的体制就是人们熟悉的单基地雷达。它极大地扩大了雷达的用途,特别是适用于飞机、舰船和地面机动部队,结果使双基地雷达研究处于停滞阶段。 20世纪50年代初,探测飞机的要求又重新激起人们对双基地雷达的兴趣。美国的AN/FPS -23雷达是北极远程早期预警(DEW)线防空系统的低空雷达,始建于50年代中期,但不久就被拆除了。加拿大的McGill防空系统也采用了双基地体制。美国的Plato和Ordir弹道导弹探测系统是第一批多基地雷达。它们对每个接收站的距离和多普勒信息进行融合,从而估计目标的位置,但这两个系统没有部署。 在20世纪50年代和60年代初,人们编写了双基地雷达系统理论,提出了双基地RCS理论,并且进行了双基地雷达目标截面积和杂波的测量。双基地雷达的名称是由K.M.Siegel和R.E.Machol于1952年提出的。 雷达抗后向有源干扰和抗反辐射导弹(ARM)的需求,使双基地雷达在20世纪70年代和80年代重新得到重视。通过选择收发设备的位置可降低后向干扰,如将接收站置于干扰机的主波束外而让干扰机指向发射站。若将发射机从战场前方转移到后方,则发射机就不易受到

摘要:本文首先叙述了双(多)基地雷达的发展历史,并对该雷达在现代防御体系中的优势进行了分析与探讨,最后阐述了典型的双(多)基地雷达系统及其未来的发展趋势。 1引言 双(多)基地雷达主要是相对于比较常见的单基地雷达而言的,它是从雷达收发站配置的角度来命名的。单基地雷达一般是收发共址,即接收站和发射站位于同一个地方,而双(多)基地雷达则是收发异址,其中多基地雷达还具有多个发射站和多个接收站,以离散的形式配置。双(多)基地雷达实际上早在单基地雷达发展前好几年就已经出现了,其原理也早已为人们所应用,但是发展的过程却十分缓慢。这主要是由于天线收发开关和脉冲发射技术的出现,使得单基地雷达在很长一段时间内占据了雷达技术发展的主导地位。但是近年来,随着"四大威胁"即目标隐身技术,综合性电子干扰技术、低空超低空突防技术和反辐射导弹技术的迅猛发展,现代战争对军用雷达的要求变得越来越苛刻,单基地雷达因此也面临着日益严重的生存危机。在海湾战争中,伊拉克的雷达系统为了躲避美军反辐射导弹的攻击,不得不采取了关机的消极措施以求安全。因此,为了对付日趋发展并成熟起来的"四大威胁"的挑战,双(多)基地体制雷达又重新得到了各国的重视。由于双(多)基地雷达使用两个或两个以上的分离基地(其中包括有源和无源基地),因此按照不同的军事要求,它在防御体系中就有多种可能的组合形式。从部置的位置方面来看,可分为地发/地收,空发/地收,地发/空收等几种形式,多基地雷达还具有一发多收,多发多收等形式。 2双(多)基地雷达的发展历史 在双(多)基地雷达正式出现之前,人们实际上就已经开始了这种雷达体制的应用。到三十年代后期,在美、英、法、德、俄等国的早期雷达防御系统中,都出现了这种体制的雷达。当时采用的基本工作原理是使用相距甚远的发射机和接收机。通过测定目标反射信号的多普勒频移和发射机向接收机直接传播的信号之间的差频,从而检测出穿过发射机--接收机基线的目标。1922年,美国海军实验室(NRL)首次应用一部波长为5m的连续波试验装置探测水面船只,由于当时没有有效的隔离方法,只能把收发机分置,这就是一种早期的双基地连续波雷达。 到1932年,NRL已经用这种双基地雷达探测到了相距80km的飞机。同时,美国和法国还布置了双基地的远程雷达防御网,用于探测入侵的飞机。1934年,前苏联也研制出了一种双基地连续波雷达,称为RUS-1,到第二次世界大战德国入侵时,该雷达已在前苏联的远

25、(2009)Target Detection in High Clutter using Passive BistaticWiFi Radar Abstract—The rapid rollout of wireless local area networks (WLANs) has provided a ubiquitous source of signal transmissions that may be exploited for surveillance applications using passive bistatic radar (PBR) and passive multistatic radar (PMR) systems. In this study, a series of experiments were conducted to examine the feasibility of using IEEE 802.11 wireless fidelity (WiFi) transmissions for detecting uncooperative targets in high clutter indoor environments. The range and Doppler characteristics of the system were also assessed theoretically from an ambiguity function analysis on WiFi signals having similar transmission parameters. Through-wall detections of personnel targets moving at differing velocities within an indoor environment are presented for the first time. The work demonstrates the feasibility for developing a low cost surveillance device that utilisesWiFi networks as transmitters of opportunity. 25.(2009)在多杂波环境中,使用无源双基地Wifi雷达实现目标识别。摘要-快速部署WLAN技术提供了一种无所不在的信号传输,而这种信号传输也许可以用来实现双基地雷达和多基地雷达的监控应用。在这篇论文中,我们进行了一系列的实验来检验在室内高杂波环境下,使用802.11标准的WiFi传输在检测非组合目标方面的可行性。我们也使用一个与WiFi信号传输具有类似参数的模糊函数对系统的范围

双基地雷达 Nicholas J.Willis 目录 双基地雷达 (1) 1概念和定义 (2) 2历史 (3) 3坐标系 (5) 4距离关系 (7) 4.1 距离方程 (7) 4.2 卡西尼卵形线 (7) 4.3 工作区 (8) 4.4 距离等值线 (10) 5面积关系 (10) 5.1 定位 (10) 5.2 覆盖范围 (11) 5.3 杂波单元面积 (12) 6多普勒关系 (15) 6.1 目标多普勒 (15) 6.2 多普勒等值线 (15) 7目标截面积 (16) 7.1 伪单基地的RCS区 (16) 7.2 双基地RCS区 (18) 7.3 双基地RCS的闪烁衰减区 (18) 7.4 前向散射RCS区 (18) 8杂波 (19) 8.1 “平面内”地杂波散射系数 (21) 8.2 “平面内”海杂波散射系数 (24) 8.3 “平面外”散射系数 (25) 9特殊技术、问题和要求 (25) 9.1 脉冲追赶 (25) 9.2 波束同步扫描 (26) 9.3 副瓣杂波 (27) 1

9.4 时间同步 (29) 9.5 相位同步和相位稳定性 (29) 参考资料 (30) 1 概念和定义 双基地雷达采用两个相距颇远的基地,其中一个放置发射机,另一个放置相应的接收机。其目标检测与单基地雷达类似,即发射机照射目标、接收机检测和处理目标回波。目标定位也与单基地雷达类似,但更复杂:为求解发射机-目标-接收机三角形(双基地三角形),需要信号传播总时间、接收机的正交角测量及对发射机位置的一些估计。由于站址分开,因此可能再加上副瓣对消,对直达路径发射信号提供足够的空间隔离度。双基地雷达常采用CW波形。 当分开的发射天线和接收天线处于同一基地(如通常的CW雷达)时,由于这种雷达具有单基地雷达的特征,所以不用双基地这一术语来描述这样的系统。在某些特定的场合下,尽管雷达的收发天线放在不同的基地,但仍被认为是单基地工作模式。例如,超视距(OTH)雷达的站间距可达100km或更大,但相对于几千公里外的目标而言[1][2],这一距离很小,因此雷达工作仍具有单基地的特征。 若系统使用两个或多个具有公共覆盖空域的接收基地,并且每个基地的目标数据在一个中心站融合,则这种系统被称为多基地雷达。由稀疏分布阵列、随机分布阵列、畸变分布阵列和分布阵列构成的雷达[3]~[6]、干涉仪雷达[7]~[10]、无线电摄影[11][12]和多基地测量系统[13][14]有时被认为是多基地雷达的分支。它们通常是将来自每个基地的数据用相参的方式进行融合以形成大的接收孔径。多部发射机也能用于上述任何一种系统,可置于单独的基地或和接收机放在同一个基地。雷达网中三部测距单基地雷达组网有时被称为三边测量雷达。三边测量的概念也用在多基地雷达中,它借助到达时间差(TDOA)或差分多普勒技术来测量目标位置。 上述双基地雷达的定义是广义的和习惯采用的[1][15][16],但并不意味着在文献中是统一的。资料中使用的术语还有准双基地、准单基地、伪单基地、三基地、多基地、真多基地、多双基地和组网式双基地等[17]~[20]。它们通常是上述广义双基地定义的特殊情况。 无源接收系统或电子支援措施(ESM)系统常使用两个或更多个接收基地,目的主要是为了检测、识别和定位,诸如单基地的发射机,因而称其为发射机定位器。融合每个基地的测量角度(如三角形测量),测量多基地之间的TDOA和/或差分多普勒可定位目标。这些系统的设计目的不是为了探测和处理发射机照射到目标的回波,但是它们能够按双基地和多基地雷达方式工作,识别和定位合适的发射机,以确定雷达的工作模式。总之,虽然这些系统的许多要求和特征都与多基地雷达相同,但它们不属于雷达范畴,所以不在这里讨论。 2

茶话双基地雷达 姓名:刘玉敬 学号:2009081221 1.双基地雷达定义 双基地雷达采用两个相距颇远的基地,其中一个放置发射机,另一个放置相应的接收机。其目标检测与单基地雷达类似,即发射机照射目标、接收机检测和处理目标回波。目标定位也与单基地雷达类似,但更复杂:为求解发射机-目标-接收机三角形(双基地三角形),需要信号传播总时间、接收机的正交角测量及对发射机位置的一些估计。由于站址分开,因此可能再加上副瓣对消,对直达路径发射信号提供足够的空间隔离度。双基地雷达常采用CW 波形。 在如图1所示的xy 平面上给出了双基地雷达的坐标系和参数的定义。该平面有时也称为双基地平面。双基地三角形处在双基地平面内。发射机和接收机间的距离L称为基线距离或简称基线。θT 和θR 分别是发射机和接收机的视角,它们也被称做到达角(AOA )或视线角(LOS )。双基地角β =θT -θR ,也称交角或散射角。用β来计算与目标相关的参数及用θT 或θR 来计算与发射机或接收机相关的参数是很方便的。 图1 两维的双基地雷达正北坐标系 若以发射基地和接收基地为焦点做椭圆,那么椭圆在目标处的切线和双基地角的平分线垂直,这是一个很有用的关系。该椭圆就是距离等值线。在双基地“足迹”内,即在发射波束和接收波束的交叠区内,该切线是距离等值线的一个好的近似。 单基地雷达和双基地雷达可以从几何关系上加以区分。若设定L =0或R T =R R 和β =0,则可等效为单基地雷达。 2.双基地雷达方程 双基地雷达距离方程的推导和单基地雷达距离方程的推导完全类似。双基地雷达的最大作用距离为 2/1R T m i n n s 32R 2T B 2R T T m a x R T ))/()4(()(L L N S B KT F F G G P R R π=σλ (1) 式中,R T 为发射机至目标的距离;R R 为接收机至目标的距离;P T 为发射功率;G T 为发射天线功率增益;G R 为接收天线功率增益;λ为波长;σB 为双基地雷达目标截面积;F T 为发射机至目标路径的方向图传播因子;F R 为目标至接收机路径的方向图传播因子;K

雷达起源于上世纪30年代,通过发射以及接收电磁信号,雷达能够精准的检测出飞机并确定其空间位置。因此,雷达被广泛地应用于军事领域并给军事领域带来了巨大变革。各种雷达技术在第二次世界大战后得到了迅猛发展。但随着电子干扰等反雷达技术的发展,传统雷达的工作环境日趋恶劣,其性能也受到了限制,反隐身能力弱、生存能力弱、目标RCS闪烁使雷达性能衰退等缺点也逐渐暴露出来。为了改善雷达在目标探测、定位跟踪精度、抗干扰等方面的性能,使雷达能够更好地投身于现代战争中,各种新型体制雷达应运而生,例如,无源雷达、多基地雷达、分布式雷达等,其中研究最为热门的是双/多基地雷达和MIMO雷达。 2003年,集中式MIMO雷达错误!未找到引用源。首次被美国林肯实验室D.J.Rabideau 等人提出,它也被称作共址MIMO雷达。集中式MIMO雷达的阵元分布与传统雷达阵列分布相似,收发阵列集中放置,且阵元间距较小。与传统相控阵雷达不同的是,集中式MIMO雷达发射端发射彼此正交的信号,具有波形分集增益,因此,有着更好的参数辨别能力。在2004年IEEE雷达会议上,分布式MIMO 雷达错误!未找到引用源。被贝尔实验室科研人员提出,也被称作统计MIMO雷达。分布式MIMO雷达的阵元在空间内分布较远,利用各阵元在不同角度下观测到目标散射特性的差异,可以获取较高的空间分集增益,从而能较大程度的减小目标RCS闪烁对雷达目标检测的影响。上述两种MIMO雷达都各有应用前景与优势,但由于集中式MIMO雷达与相控阵雷达结构相似,因此,集中式MIMO雷达可以借助传统相控阵雷达中的信号处理理论来进行信号处理[10-12]。故在理论研究与工程应用上,集中式MIMO雷达更容易实现,因而,倍受关注与研究。本文的研究对象——双基MIMO雷达属于收发站分置的集中式MIMO雷达。 围绕双基MIMO雷达仿真平台展开工作。目标跟踪与定位是该仿真平台的核心模块,该仿真平台的主要任务就是能够对目标进行精准跟踪。因此本章首先介绍了双基MIMO雷达目标跟踪与定位中几种常见的滤波算法及定位算法;然后详细介绍了仿真平台各模块的功能以及流程图;最后,围绕双基MIMO雷达的跟踪定位性能以及上一章中三种正交信号的跟踪性能进行仿真分析。 当脉冲数越大时,随着跟踪步数的增大,收敛速度越快,定位误差曲线越趋于平坦,且越逼近于0。这说明,脉冲数越大,雷达的定位跟踪精度越高。这是因为,当脉冲数增大时,由于脉冲积累作用,信号的信噪比将增大,进而影响雷达的性能。当然,也不能为了追求高的定位精度,一直增加脉冲数。这是因为,脉冲数越大,信号处理数据量越大,跟踪时间越长,会造成不能即时的进行目标跟踪。且在图中,当跟踪步数大于200后,脉冲数为32时的定位误差只是略优于脉冲数为8时的定位误差,因此,选择脉冲数为8即可,既能有较好的定位跟

第1卷第4期雷达学报Vol.1No.4 2012年12月Journal of Radars Dec. 2012 双基地合成孔径雷达发展现状与趋势分析 曾 涛* (北京理工大学信息与电子学院北京 100081) 摘 要:随着雷达技术的进步和新应用需求的出现,双基地合成孔径雷达(BiSAR)在世界范围内受到了越来越多科技人员的关注,成为国际雷达界的研究热点。该文以BiSAR实验为脉络,结合BiSAR系统关键技术突破,从实验系统、处理思路和拓扑几何等方面综合论述了国内外(尤其是欧洲)的研究现状和获取成果,并且详细总结和对比了不同类型BiSAR成像处理算法,探讨了今后BiSAR系统的研究思路。 关键词:双基地合成孔径雷达(BiSAR);BiSAR实验;BiSAR成像处理 中图分类号:TN958 文献标识码:A 文章编号: 2095-283X(2012)04-0329-13 DOI: 10.3724/SP.J.1300.2012.20093 Bistatic SAR: State of the Art and Development Trend Zeng Tao (School of Information and Electronics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China) Abstract: Bistatic SAR (BiSAR) systems have attracted the interests from global researchers and become a hotspot in the international radar community due to the progress of radar technology and rapidly increased applications nowadays. Based on the BiSAR experiments and breakthrough of the key technology, the paper summarized the general progresses of BiSAR systems, especially in European radar community, from different aspects such as system design, processing idea and topology etc. Different bistatic image formation algorithms have been analyzed and reviewed. Finally, the development trend is discussed in the paper. Key words: Bistatic Synthetic Aperture Radar (BiSAR); BiSAR experiment; Bistatic image formation algorithm 1引言 双基地合成孔径雷达(Bistatic Synthetic Aperture Radar, BiSAR)系统通常是指空间中收发天线分置于不同平台的SAR系统。与传统单基地SAR(Monostatic SAR, monoSAR)系统相比,BiSAR系统具有不可比拟的优势,例如接收机“静默”工作带来的隐蔽性好、安全性高、抗干扰能力强;可以获取目标多视角散射信息,利于目标数据融合;部署灵活,配置多变,甚至可以利用导航卫星、通信卫星系统等作为外辐射源。 上世纪70年代末,美国率先开展进行了BiSAR 系统的研究工作,通过理论研究和一系列机载和星机BiSAR实验[1-4],初步解决了诸多BiSAR系统难题,并验证了BiSAR技术的可行性。然而由于技术问题和缺乏有效的成像算法,限制了上个世纪90年代后期的BiSAR研究。进入新世纪以来,随着机载 2012-12-05收到,2012-12-10改回;2012-12-17网络优先出版 国家自然科学基金重点项目(60890073)及重大国际合作项目(61120106004)资助课题 *通信作者:曾涛 zengtao@https://www.doczj.com/doc/992265087.html, 和星载SAR技术的不断进步,全球范围内掀起了BiSAR研究热潮,尤其是欧洲地区[5-12]。近10年以来,德国应用科学研究所(Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissenschaften, FGAN)和德国 宇航局(German Aerospace Center, DLR)陆续开展 了一系列机载、星载和星-地等几何配置下的BiSAR 实验,得到了非常好的实验结果[5,9]。英国各大科研 机构[8,13,14],如UCL(University College London), UoB(University of Birmingham)等大学,开展了机载、基于非雷达外辐射源等几何配置下的BiSAR实验;西班牙加泰罗尼亚理工大学[16]实现了基于干涉 应用的静止接收BiSAR 实验(SABRINA: SAR Bistatic Fixed Receiver for Interferometric Applications)。此外,意大利、法国等国家的科研 机构也积极开展了BiSAR系统的科研工作[11,17,18]。 与此同时,在上述BiSAR实验的推动下,BiSAR 成像算法的研究工作也逐渐深入、不断完善,如基 于Smile算子[19],LBF算子[20,21]、级数反转算子[22] 等思想的成像算法。 在国内,电子科技大学[23]、北京理工大学[24,25]、中国科学院电子学研究所[26-28]等科研院所也陆续开

DOI:10.3969/j.issn.1672-2337.2015.01.013 空地双基地雷达空间同步研究 马彦恒,宋瑶,董健 (军械工程学院,河北石家庄050003) 一一摘一要:讨论了配备空中平台的双基地雷达的空间同步问题三首先限定空地双基地雷达实现空间同步时的约束条件,给出了空地双基地雷达在特定工作模式下实现空间同步的方法;然后详细分析了空地双基地雷达在采用脉冲追赶和数字波束形成相结合的方法实现空间同步时的误差来源,推导出参数计算公式,并对其中的距离估值测量误差和脉冲追赶误差进行了仿真二讨论,从理论上验证了脉冲追赶和数字波束形成相结合的方法在空地双基地雷达中实现空间同步的可行性三 关键词:双基地雷达;空中平台;空间同步;误差分析;脉冲追赶;数字波束形成 中图分类号:TN958一一文献标志码:A一一文章编号:1672-2337(2015)01-0065-05 Research on S p atial S y nchronization in Air-Ground Bistatic Radar MA Yan-hen g,SONG Yao,DONG Jian (Ordnance En g ineerin g Colle g e,Shi j iazhuan g050003,China) 一一Abstract:The p roblem of s p atial s y nchronization is discussed in a kind of bistatic radar with airborne transmitter.At first,the constraints are g iven durin g realizin g s p atial s y nchronization in the air-g round bi-static radar.The method to realize s p atial s y nchronization at the s p ecific o p eration mode is p ro p osed.Then error sources are anal y zed in detail when the s y stem uses a method,which combines p ulse chasin g and di g ital beam formin g,to realize s p atial s y nchronization.And the calculation e q uations of p arameters are derived.At the same time,simulations and discussions on the measurement error of the distance estimation and the error of p ulse chasin g are carried out.The feasibilit y of the p ro p osed s p atial s y nchronization method usin g in the air-g round bistatic radar is verified in theor y at last. Ke y words:bistatic radar;aerial p latform;s p atial s y nchronization;error anal y sis;p ulse chasin g;di g it- al beam formin g 0一引言 一一配备空中平台的双基地雷达可将发射站设置在空中平台上,构成空地双基地雷达系统三空间同步的实现是双基地雷达理论研究和工程应用中的关键技术,而解决空间同步问题的关键就是解决天线波束扫描问题[1-4]三在空地双基地雷达系统中,空间同步的实现在考虑地基双基地雷达空间同步问题基础上还增添了空中平台的诸多限制因素,包括平台信息二运动姿态二辐射能量等,这需要对空间同步进行精细设计才能保证该系统的可行性三本文借鉴地基双基地雷达空间同步实现方法,结合空中平台运动特点,研究空地双基地雷达在定向监视工作模式下空间同步的实现方法,对测量的关键参数给出了计算公式,并分析二仿真了测量参数及所选空间同步方法引起的距离估值测量误差二脉冲追赶误差和数字波束形成误差,给出误差分析结论三 1一空地双基地雷达空间同步 一一空地双基地雷达系统通过俯视探测,一方面能够发挥双基地雷达探测优势,提高探测低空突防目标的概率;另一方面能够作为一种新雷达体制,提高探测性能的同时对特定区域进行监视三在对空地双基地雷达进行空间同步研究时,需要作以下几点考虑: 第1期 2015年2月一一一一一一一一一一一 雷达科学与技术 Rada r Sc i ence a nd Tec hno l og y一一一一一一一一一 Vol.13No.1 Februar y2015 ????????????????????????????????????????????????? 收稿日期:2014-08-11;修回日期:2014-09-19 基金项目:国家部委基金资助项目(No.51319040201)

双/多基地雷达系统 随着军事科学技术的飞速发展,战争的不断升级,隐身飞行器,反辐射导弹、低空突防和电磁干扰都严重威胁着单基地雷达的生存,因此,双/多基地雷达越来越受到人们的重视。 一、 双/多基地雷达的基本概念 双/多基地雷达即发射站和接收站分置的雷达系统。如图所示,其发射天线位于Tx 处,接收天线位于Rx 处,两者距离为L (称为基线距离或基线),目标位于基线 处。三者所处位置可在地面、空中或空间,可以是静止的,也 可以是运动的。 在双基地雷达几何结构中,以目标位置为顶点,发射站 和接收站之间的夹角称为双基地角。 采用两个或者多个具有公共空间覆盖区的接收站且从公共覆盖区得到的目标数据均在中心站进行合成处理的雷达,称为多基地雷达。 二、 合作式双/多基地雷达 1.工作原理 在合作式双、多基地雷达系统中,发射机和接收机设在相距很远的两地,并且多部接收机可以共用一部发射机。由于是无源的,接收机不会受到威胁,接收站处于隐蔽状态,因此反辐射导弹只能攻击发射站。若发射站远离战区或者机动性较大,就可以大大降低受到攻击的可能性。从配置上看,地面接收站与高空飞行的飞机合作,或与卫星合作将是合作式双/多基地雷达的最终形式。 合作式双/多基地雷达一般由一个发射站和一个或多个接收站组成(T/R 、T/Rn )。隐身目标的前向散射RCS 一般大于其后向散射RCS 。因此,通过合理的布站,使接收站能接收目标的前向散射,就可抑制其RCS 的下降。 合作式双/多基地雷达的重要参数是双基地角β。理论分析得出:当β小于90度时,双基地雷达的雷达截面积与单基地雷达的相等;当β大于130度时,就产生前向散射;当β等于180度时,由于目标遮断入射电磁波,这时在目标上产生一种感应电流,此电流能辐射一前向波束,波束的峰值取决于目标的投射 面积,与目标的形状和材料无关。因此这种前向散射雷达将使雷达截面积增大,可以大大提高对隐身目标目标发射站Tx 接收站Rx 双基地雷达几何结构