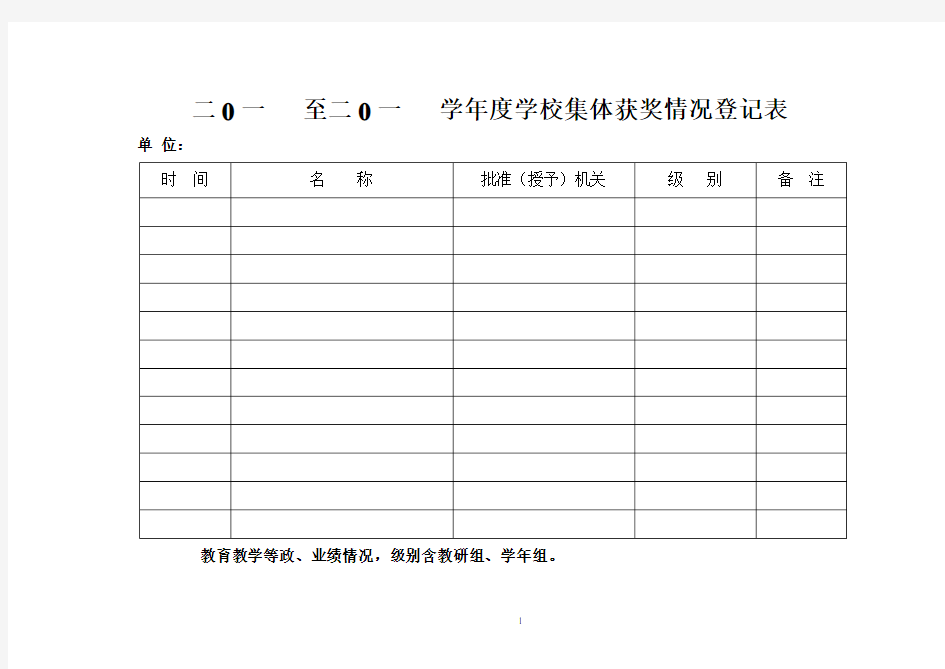

二0一至二0一学年度学校集体获奖情况登记表单位:

教育教学等政、业绩情况,级别含教研组、学年组。

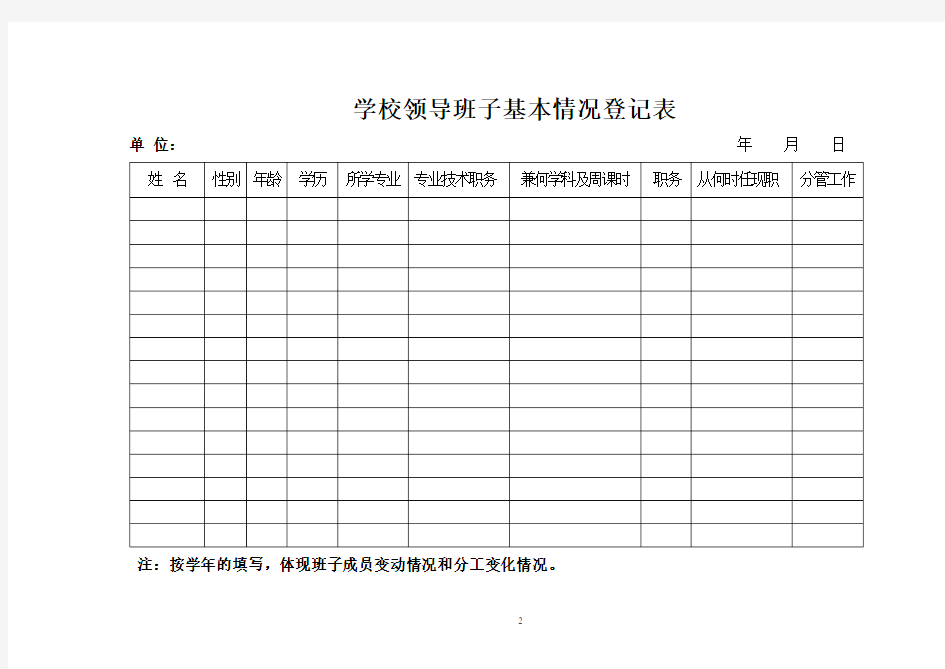

学校领导班子基本情况登记表

单位:年月日

注:按学年的填写,体现班子成员变动情况和分工变化情况。

()至()学年度领导班子成员岗位培训统计表单位:

()至()学年度领导班子成员岗位培训登记单位:

学校领导班子成员工作分工明细表单位:

注:详细注明主管和分管的具体工作。

校长、业务校长指导培养教师情况记实表

单位:201 至201 学年度

教职工基本情况统计表

单位:年月日

教职工基本情况登记表

单位:年月日

教职工校务分工明细表

单位:201 至201 学年度

注:行职人员及后勤人员岗位一栏填在其他项目栏内,注明分工内容。

任职教师参加课改培训情况统计表单位:

()至()学年度中、小学毕业年级体育合格率统计表

单位:年月日

()至()学年度小学、初中毕业生体育达标情况登记表

学校:年月日

()至()学年度学生参加劳动情况登记表

单位:年月日

()至()学年度在校生情况统计表

单位:年月日

()至()学年度在校生情况登记表

学校:年班班主任:年月日

中小学教室配备情况统计表

学校:年月日

说明:如一室多用,面积不得重复计算。

现代教育技术设备实施登记表

填报单位:填报人:年月日

中小学生行为规范达标情况统计表

单位:石头河中心校年月日

说明:本表可填写三个学年度行为规范达标情况。

分类数据常用统计方法 在科研数据的统计分析中,经常会遇到分类数据。分类数据包括计数资料和等级资料,两者都是将观察指标分类(组),然后统计每一类(组)数目所得到的数据,区别是如果观察指标的分类是无序的则为计数资料,也叫定性资料或无序分类变量;如果观察指标的分类是有序的,则为等级资料,也叫有序分类数据。如调查某人群的血型分布,按照A 、B 、AB 与O 四型分组,计数所得该人群的各血型组的人数就是计数资料(因为A 、B 、AB 与O 血型之间是平等的,并没有度或量的差异);观察用某药治疗某病患者的疗效,以患者为观察单位,结果可分为治愈、显效、好转、无效四级,然后对该病的患者,分别计数治愈、显效、无效、好转的人数则为等级数据(因为无效的疗效最差、次之为好转、治愈的疗效最好,它们之间有度或者量的区别)。分类数据进行统计分析时要列成表格,根据表格中分组变量和指标变量的性质、样本含量(n )和理论频数(T )的大小以及分析的目的,所用的统计方法是不一样的。下面通过一些有代表性的例子来介绍分类数据常用的统计分析方法。 一、2×2表 2×2表也叫四格表。在实验研究中,将研究对象分为2组进行实验,实验只有2种可能的结果,如阳性与阴性,故叫2×2表;因为基本数据只有4个,所以也叫四格表。根据不同的实验安排,四格表又分为完全随机设计四格表和配对设计四格表。 表1 某抗生素的人群耐药性情况 用药史 不敏感 敏感 合计 耐药率(%) 曾服该药 180(174.10) 215(220.90) 395 45.57 未服该药 73(78.90) 106(100.10) 179 40.78 合计 253 321 574 44.08 表1 为完全随机设计四格表。其目的是要比较曾服该抗生素的人群和未曾服过该抗生素的人群,对该抗生素的耐药率有无差异。表格中的四个基本数据(也叫实际频数)分别为180、215、73、106;括号中的四个数据(174.10、220.90、78.90、100.10)为四个理论频数(T ),因40574>=n 且四个理论频数(T )均大于5,故应用Pearson 2 χ检验。经(SPSS 11.0,以下同)计算2 χ=1.145,P =0.285>0.05,故可认为曾服过该抗生素的人群和未曾服过该抗生素的人群对该抗生素的耐药率无差异。 表2 两个年级大学生的近视眼患病率比较 年级 近视 非近视 合计 近视率(%) 四年级 2(4.67) 26(23.33) 28 7.14 五年级 5(2.33) 9(11.69) 14 35.71 合计 7 35 42 16.67 表2也为完全随机设计四格表。虽4042>=n 但有两个格子的理论频数比1大比5小,此时需对2 χ 进行连续性校正(因为理论频数太小,会导致2 χ增大,易出现错误的有差异的结论)。经计算,连续性校正的c 2χ =3.621,P =0.057>0.05,可认为大学四年级与大学5年级学生近视眼的患病率无差异。如果不用 连续性校正的2 χ检验,则2 χ=5.486,P =0.019<0.05,则会得出五年级大学生近视眼的患病率高于四年级大学生的错误结论。 表3 两种疗法对腰椎间盘脱出症的疗效 疗法 治愈 未治愈 合计 治愈率(%) 新疗法 7 2 9 77.78 保守疗法 2 6 8 25.00 合计 9 8 17 52.94

统计图表 一、填空。 1、我们学过的常用统计形式有()和()。 2、一般情况下,数据整理时较常用的方法是画()字。 3、条形统计图用()的长短来表示数量的多少,折线统计图用折线上的() 来表示数量的多少。 4、能清楚地反映出各种数量的多少的统计图是(),不仅能反映数量的多少, 还能反映数量增减变化情况的统计图是()。 二、1 年级合计一二三四五六 人数280 265 220 180 已知四年级人数是三年级人数的90%,六年级人数比一年级人数少55%,算出四、六年级的人数和合计数,填在表格里。 2、下表是某糖厂今年第二季度产量统计图,请看图填空。 (1)在括号里填出每个月的产量。 (2)第二季度平均月产糖()吨。 (3)五月份比四月份增产()吨,六月份比五月份增产()吨。 (4)六月份比四月份增产()%,五月份产量占全季度的()%。 3、下图表示的是某人骑自行车所走的路程和花费的时间。 (1)他一共骑了()千米,旅途的最后半小时他骑了()千米。 (2)他在途中停留了()小时,因为图中()。 4、下面是一辆110巡逻车某一天上午8时到11时30分的行程情况,请看图回答问题。

(1)这天上午这辆110巡逻车共行驶了()千米路程,平均每小时行驶()千米。 (2)有一段时间这辆车停在那里,这段时间是()到()。 (3)这天上午他们车速最快的一段时间是()。(4)从图中你还能知道什么? 5、李刚、王芳、小亮和昊昊四个人某一天上学的情景是这样的: (1)李刚家的不远处有一个农贸市场,他离家走了一段路以后就进入农贸市场,由于人多,走得比较慢,走出农贸市场后,他加快速度,一直走到学校。 (2)王芳的爸爸是一位出租车司机,这天爸爸顺路带了王芳一段路,然后她自己步行到学校。 (3)小亮这天最有趣,他从家出发走了一段路以后才发现忘记带美术课要用的材料了,于是他赶紧回家,拿了材料以后就一路跑步赶到了学校。 (4)昊昊这天和往常一样,出门后走一段路到汽车站,然后坐公交车到学校。下面的四幅图中,你认为分别描述的是哪一位同学上学的情况?说说你是怎么判断的。 6 项目 计划完成产值实际完成产值实际比计划增产的百分数产值 季度 合计 第一季度1200 1380 第二季度944 18% 第三季度960 1013.76

小学数学公式完整表Prepared on 21 November 2021

一、小学数学几何形体周长面积体积计算公式 长方形的周长=(长+宽)×2C=(a+b)×2 正方形的周长=边长×4C=4a 长方形的面积=长×宽S=ab 正方形的面积=边长×边长S=a.a=a 三角形的面积=底×高÷2S=ah÷2 平行四边形的面积=底×高S=ah 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2S=(a+b)h÷2 直径=半径×2d=2r半径=直径÷2r=d÷2 圆的周长=圆周率×直径=圆周率×半径×2c=πd=2πr 圆的面积=圆周率×半径×半径 三角形的面积=底×高÷2.公式S=a×h÷2 正方形的面积=边长×边长公式S=a×a 长方形的面积=长×宽公式S=a×b 平行四边形的面积=底×高公式S=a×h 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2公式S=(a+b)h÷2 内角和:三角形的内角和=180度. 长方体的体积=长×宽×高公式:V=abh 长方体(或正方体)的体积=底面积×高公式:V=abh 正方体的体积=棱长×棱长×棱长公式:V=aaa 圆的周长=直径×π公式:L=πd=2πr 圆的面积=半径×半径×π公式:S=πr2

圆柱的表(侧)面积:圆柱的表(侧)面积等于底面的周 长乘高.公式:S=ch=πdh=2πrh 圆柱的表面积:圆柱的表面积等于底面的周长乘高再加上 两头的圆的面积.公式:S=ch+2s=ch+2πr2 圆柱的体积:圆柱的体积等于底面积乘高.公式:V=Sh 圆锥的体积=1/3底面×积高.公式:V=1/3Sh 分数的加、减法则:同分母的分数相加减,只把分子相加减,分母不变.异分母的分数相加减,先通分,然后再加减. 分数的乘法则:用分子的积做分子,用分母的积做分母. 分数的除法则:除以一个数等于乘以这个数的倒数. 二、单位换算 (1)1公里=1千米1千米=1000米1米=10分米1分米=10厘米1厘米=10毫米 (2)1平方米=100平方分米1平方分米=100平方厘米1平方厘米=100平方毫米 (3)1立方米=1000立方分米1立方分米=1000立方厘米1立方厘米=1000立方毫米 (4)1吨=1000千克1千克=1000克=1公斤=2市斤 (5)1公顷=10000平方米1亩=666.666平方米 (6)1升=1立方分米=1000毫升1毫升=1立方厘米(7)1元=10角1角=10分1元=100分 (8)1世纪=100年1年=12月大月(31天) 有:1\3\5\7\8\10\12月小月(30天)的有:4\6\9\11月

数量关系式: 1. 每份数×份数=总数总数÷每份数=份数总数÷份数=每份数 2. 1倍数×倍数=几倍数几倍数÷1倍数=倍数几倍数÷倍数=1倍数 3. 速度×时间=路程路程÷速度=时间路程÷时间=速度 4. 单价×数量=总价总价÷单价=数量总价÷数量=单价 5. 工作效率×工作时间=工作总量工作总量÷工作效率=工作时间工作总量÷工作时间=工作效率 6. 加数+加数=和和-一个加数=另一个加数 7,被减数-减数=差被减数-差=减数差+减数=被减数 8,因数×因数=积积÷一个因数=另一个因数 9,被除数÷除数=商被除数÷商=除数商×除数=被除数 和差问题的公式:(和+差)÷2=大数(和-差)÷2=小数 和倍问题的公式:和÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数(或者和-小数=大数) 差倍问题的公式:差÷(倍数-1)=小数小数×倍数=大数(或小数+差=大数) 面积。体积。质量。换算: (1)1公里=1千米1千米=1000米1米=10分米1分米=10厘米1厘米=10毫米 (2)1平方米=100平方分米1平方分米=100平方厘米1平方厘米=100平方毫米 (3)1立方米=1000立方分米1立方分米=1000立方厘米1立方厘米=1000立方毫米 (4)1公顷=10000平方米1亩=666.666平方米 (5)1升=1立方分米=1000毫升1毫升=1立方厘米 (6)1吨=1000千克1千克=1公斤=1000克1千克=2市斤 人民币单位换算: 1元=10角1角=10分1元=100分 时间单位换算: 1世纪=100年1年=12月1日=24小时1时=60分1分=60秒1时=3600秒 大月(31天)有:1\3\5\7\8\10\12月小月(30天)的有:4\6\9\11月 平年2月28天,闰年2月29天。平年全年365天,闰年全年366天 末尾两位是00的能整除400的是闰年,末尾不是00的能整除4的是闰年。 图形计算公式: 1。正方形 正方形的周长=边长×4 公式:C=4a a=C/4 正方形的面积=边长×边长公式:S=a×a 2。正方体 正方体表面积=棱长×棱长×6 公式:S=a×a×6 正方体的体积=边长×边长×边长公式:V=a×a×a 3。长方形 长方形的周长=(长+宽)×2 公式:C=(a+b)×2长方形的面积=长×宽公式:S=a×b a=S/b b=S/a 4。长方体 长方体的表面积=(长×宽+长×高+宽×高)×2 S=2(a×b+a×h+b×h)长方体的体积=长×宽×高公式:V=a×b×h 3、三角形 三角形的面积=底×高÷2。公式:S= a×h÷2 a=2S/h h=2S/a 4、平行四边形 平行四边形的面积=底×高公式:S= a×h 5、梯形 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 公式:S=(a+b)h÷2 6、圆 直径=半径×2 公式:d=2r 半径=直径÷2 公式:r= d÷2 圆的周长=圆周率×直径公式:c=πd =2πr圆的面积=半径×半径×π 公式:S=πrr 7、圆柱

小学数学公式大全(计算公式) 小学数学公式大全,第四部分:计算公式。 数量关系式: 1,每份数×份数 =总数总数÷每份数 = 份数总数÷份数 = 每份数 2, 1 倍数×倍数 = 几倍数几倍数÷ 1 倍数 =倍数几倍数÷倍数 =1 倍数 3,速度×时间 =路程路程÷速度 =时间路程÷时间 =速度 4,单价×数量 =总价总价÷单价 =数量总价÷数量 = 单价 5,工作效率×工作时间 = 工作总量工作总量÷工作效率 =工作时间工作总量÷工作时间 =工作效率 6,加数+加数 =和和-一个加数 =另一个加数 7,被减数 -减数 =差被减数 -差=减数差+减数 = 被减数 8,因数×因数 =积积÷一个因数 =另一个因数 9,被除数÷除数 =商被除数÷商 =除数商×除数 = 被除数 和差问题的公式 (和+差)÷ 2=大数 (和-差)÷ 2=小数 和倍问题 和÷(倍数 -1) =小数 小数×倍数 = 大数 (或者和 -小数 =大数) 差倍问题 差÷(倍数 -1) =小数

小数×倍数 = 大数 (或小数 +差 =大数) 植树问题: 1 非封闭线路上的植树问题主要可分为以下三种情形: ⑴如果在非封闭线路的两端都要植树,那么: 株数 =段数+1=全长÷株距 -1 全长 = 株距×(株数 -1) 株距 =全长÷(株数 -1) ⑵如果在非封闭线路的一端要植树,另一端不要植树,那么:株数 =段数 =全长÷株距 全长 =株距×株数 株距 =全长÷株数 ⑶如果在非封闭线路的两端都不要植树,那么: 株数 =段数-1=全长÷株距 -1 全长 =株距×(株数 +1 ) 株距 =全长÷(株数 +1) 2 封闭线路上的植树问题的数量关系如下 株数 =段数 =全长÷株距 全长 =株距×株数 株距 =全长÷株数

小学数学中的计算公式大全 1、每份数×份数=总数总数÷每份数=份数 总数÷份数=每份数 2、1倍数×倍数=几倍数几倍数÷1倍数=倍数几倍数÷倍数=1倍数 3、速度×时间=路程路程÷速度=时间 路程÷时间=速度 4、单价×数量=总价总价÷单价=数量 总价÷数量=单价 5、工作效率×工作时间=工作总量 工作总量÷工作效率=工作时间 工作总量÷工作时间=工作效率 6、加数+加数=和和-一个加数=另一个加数 7、被减数-减数=差被减数-差=减数 差+减数=被减数 8、因数×因数=积积÷一个因数=另一个因数 9、被除数÷除数=商被除数÷商=除数 商×除数=被除数 小学数学图形计算公式 1、正方形:C周长S面积a边长 周长=边长×4C=4a 面积=边长×边长S=a×a

2、正方体:V:体积a:棱长 表面积=棱长×棱长×6 S表=a×a×6 体积=棱长×棱长×棱长V=a×a×a 3、长方形:C周长S面积a边长 周长=(长+宽)×2 C=2(a+b) 面积=长×宽S=ab 4、长方体:V:体积s:面积a:长b: 宽h:高 (1)表面积(长×宽+长×高+宽高)×2 S=2(ab+ah+bh) (2)体积=长×宽×高V=abh 5、三角形s面积a底h高 面积=底×高÷2 s=ah÷2 三角形高=面积×2÷底 三角形底=面积×2÷高 6、平行四边形:s面积a底h高 面积=底×高s=ah 7、梯形:s面积a上底b下底h高 面积=(上底+下底)×高÷2 s=(a+b)×h÷2 8 、圆形:S面C周长∏d=直径r=半径 (1)周长=直径×∏=2×∏×半径C=∏d=2∏r (2)面积=半径×半径×∏ 9、圆柱体:v:体积h:高s:底面积r:底面半径

小学数学的全部概念 三角形的面积=底×高÷2公式S= a×h÷2 正方形的面积=边长×边长公式S= a×a 长方形的面积=长×宽公式S= a×b 平行四边形的面积=底×高公式S= a×h 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 公式S=(a+b)h÷2 内角和:三角形的内角和=180度。 长方体的体积=长×宽×高公式:V=abh 长方体(或正方体)的体积=底面积×高公式:V=abh 正方体的体积=棱长×棱长×棱长公式:V=aaa 圆的周长=直径×π公式:L=πd=2πr 圆的面积=半径×半径×π公式:S=πr2 圆柱的表(侧)面积:圆柱的表(侧)面积等于底面的周长乘高。 公式:S=ch=πdh=2πrh 圆柱的表面积:圆柱的表面积等于底面的周长乘高再加上两头的圆的面积。 公式:S=ch+2s=ch+2πr2 圆柱的体积:圆柱的体积等于底面积乘高。公式:V=Sh 圆锥的体积=1/3底面×积高。公式:V=1/3Sh 分数的加、减法则:同分母的分数相加减,只把分子相加减,分母不变。异分 母的分数相加减,先通分,然后再加减。 分数的乘法则:用分子的积做分子,用分母的积做分母。 分数的除法则:除以一个数等于乘以这个数的倒数。 读懂理解会应用以下定义定理性质公式 1、加法交换律:两数相加交换加数的位置,和不变。 2、加法结合律:三个数相加,先把前两个数相加,或先把后两个数相加,再同 第三个数相加,和不变。 3、乘法交换律:两数相乘,交换因数的位置,积不变。 4、乘法结合律:三个数相乘,先把前两个数相乘,或先把后两个数相乘,再和 第三个数相乘,它们的积不变。 5、乘法分配律:两个数的和同一个数相乘,可以把两个加数分别同这个数相乘,再把两个积相加,结果不变。如:(2+4)×5=2×5+4×5

小学数学简便计算方法汇总1、提取公因式 这个方法实际上是运用了乘法分配律,将相同因数提取出来,考试中往往剩下的项相加减,会出现一个整数。 注意相同因数的提取。 例如: ×+× =×(+) 2、借来借去法 看到名字,就知道这个方法的含义。用此方法时,需要注意观察,发现规律。还要注意还哦 ,有借有还,再借不难。 考试中,看到有类似998、999或者等接近一个非常好计算的整数的时候,往往使用借来借去法。 例如: 9999+999+99+9 =9999+1+999+1+99+1+9+1—4 3、拆分法 顾名思义,拆分法就是为了方便计算把一个数拆成几个数。这需要掌握一些“好朋友”,如:2和5,4和5,2和,4和,8和等。分拆还要注意不要改变数的大小哦。 例如: ××25

=8×××25 =8×××25 4、加法结合律 注意对加法结合律 (a+b)+c=a+(b+c) 的运用,通过改变加数的位置来获得更简便的运算。 例如: +++ =(+)++ 5、拆分法和乘法分配律结 这种方法要灵活掌握拆分法和乘法分配律,在考卷上看到99、101、等接近一个整数的时候,要首先考虑拆分。 例如: 34× = 34×(10- 案例再现: 57×101=? 6利用基准数 在一系列数种找出一个比较折中的数字来代表这一系列的数字,当然要记得这个数字的选取不能偏离这一系列数字太远。 例如: 2072+2052+2062+2042+2083 =(2062x5)+10-10-20+21 7利用公式法 (1) 加法:

交换律,a+b=b+a, 结合律,(a+b)+c=a+(b+c). (2) 减法运算性质: a-(b+c)=a-b-c, a-(b-c)=a-b+c, a-b-c=a-c-b, (a+b)-c=a-c+b=b-c+a. (3):乘法(与加法类似): 交换律,a*b=b*a, 结合律,(a*b)*c=a*(b*c), 分配率,(a+b)xc=ac+bc, (a-b)*c=ac-bc. (4) 除法运算性质(与减法类似):a÷(b*c)=a÷b÷c, a÷(b÷c)=a÷bxc,

一、小学数学几何形体周长面积体积计算公式 长方形的周长=(长+宽)×2 C=(a+b)×2 正方形的周长=边长×4 C=4a 长方形的面积=长×宽 S=ab 正方形的面积=边长×边长 S== a 三角形的面积=底×高÷2 S=ah÷2 平行四边形的面积=底×高 S=ah 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 S=(a+b)h÷2 直径=半径×2 d=2r 半径=直径÷2 r= d÷2 圆的周长=圆周率×直径=圆周率×半径×2 c=πd =2πr 圆的面积=圆周率×半径×半径 三角形的面积=底×高÷2. 公式 S= a×h÷2 正方形的面积=边长×边长公式 S= a×a 长方形的面积=长×宽公式 S= a×b 平行四边形的面积=底×高公式 S= a×h 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 公式 S=(a+b)h÷2 内角和:三角形的内角和=180度. 长方体的体积=长×宽×高公式:V=abh 长方体(或正方体)的体积=底面积×高公式:V=abh 正方体的体积=棱长×棱长×棱长公式:V=aaa 圆的周长=直径×π公式:L=πd=2πr 圆的面积=半径×半径×π公式:S=πr2 圆柱的表(侧)面积:圆柱的表(侧)面积等于底面的周长

乘高.公式:S=ch=πdh=2πrh 圆柱的表面积:圆柱的表面积等于底面的周长乘高再加上两头的圆的面积. 公式:S=ch+2s=ch+2πr2 圆柱的体积:圆柱的体积等于底面积乘高.公式:V=Sh 圆锥的体积=1/3底面×积高.公式:V=1/3Sh 分数的加、减法则:同分母的分数相加减,只把分子相加减,分母不变.异分母的分数相加减,先通分,然后再加减. 分数的乘法则:用分子的积做分子,用分母的积做分母. 分数的除法则:除以一个数等于乘以这个数的倒数. 二、单位换算 (1)1公里=1千米 1千米=1000米 1米=10分米 1分米=10厘米 1厘米=10毫米 (2)1平方米=100平方分米 1平方分米=100平方厘米 1平方厘米=100平方毫米 (3)1立方米=1000立方分米 1立方分米=1000立方厘米1立方厘米=1000立方毫米 (4)1吨=1000千克 1千克= 1000克= 1公斤 = 2市斤(5)1公顷=10000平方米 1亩=平方米 (6)1升=1立方分米=1000毫升 1毫升=1立方厘米(7)1元=10角1角=10分1元=100分 (8)1世纪=100年1年=12月大月(31天)有:1\3\5\7\8\10\12月小月(30天)的有:4\6\9\11月 平年2月28天, 闰年2月29天平年全年365天, 闰年全

基础表①一位数加法 1+1=2 1+2=3 2+2=4 1+3=4 2+3=5 3+3=6 1+4=5 2+4=6 3+4=7 4+4=8 1+5=6 2+5=7 3+5=8 4+5=9 5+5=10 1+6=7 2+6=8 3+6=9 4+6=10 5+6=11 6+6=12 1+7=8 2+7=9 3+7=10 4+7=11 5+7=12 6+7=13 7+7=14 1+8=9 2+8=10 3+8=11 4+8=12 5+8=13 6+8=14 7+8=15 8+8=16 1+9=10 2+9=11 3+9=12 4+9=13 5+9=14 6+9=15 7+9=16 8+9=17 9+9=18

基础表②不退位减法 1-1=0 2-1=1 2-2=0 3-1=2 3-2=1 3-3=0 4-1=3 4-2=2 4-3=1 4-4=0 5-1=4 5-2=3 5-3=2 5-4=1 5-5=0 6-1=5 6-2=4 6-3=3 6-4=2 6-5=1 6-6=0 7-1=6 7-2=5 7-3=4 7-4=3 7-5=2 7-6=1 7-7=0 8-1=7 8-2=6 8-3=5 8-4=4 8-5=3 8-6=2 8-7=1 8-8=0 9-1=8 9-2=7 9-3=6 9-4=5 9-5=4 9-6=3 9-7=2 9-8=1 9-9=0

基础表③退位减法 10-1=9 11-2=9 12-3=9 13-4=9 14-5=9 15-6=9 16-9=7 17-9=8 18-9=9 10-9=1 11-9=2 12-9=3 13-9=4 14-9=5 15-9=6 16-7=9 17-8=9 10-2=8 11-3=8 12-4=8 13-5=8 14-6=8 15-7=8 16-8=8 10-8=2 11-8=3 12-8=4 13-8=5 14-8=6 15-8=7 10-3=7 11-4=7 12-5=7 13-6=7 14-7=7 10-7=3 11-7=4 12-7=5 13-7=6 10-4=6 11-5=6 12-6=6 10-6=4 11-6=5 10-5=5

小学数学计算公式集 图形计算公式 1 、正方形 C周长S面积a边长 周长=边长×4 C=4a 面积=边长×边长S=a×a 2 、正方体 V:体积a:棱长 表面积=棱长×棱长×6 S表=a×a×6 体积=棱长×棱长×棱长V=a×a×a 3 、长方形 C周长S面积a边长 周长=(长+宽)×2 C=2(a+b) 面积=长×宽 S=ab 4 、长方体 V:体积s:面积a:长b: 宽h:高 (1)表面积(长×宽+长×高+宽×高)×2 S=2(ab+ah+bh) (2)体积=长×宽×高 V=abh 5 三角形 s面积a底h高

面积=底×高÷2 s=ah÷2 三角形高=面积×2÷底 三角形底=面积×2÷高 6 平行四边形 s面积a底h高 面积=底×高 s=ah 7 梯形 s面积a上底b下底h高 面积=(上底+下底)×高÷2 s=(a+b)× h÷2 8 圆形 S面积C周长∏ d=直径r=半径 (1)周长=直径×∏=2×∏×半径 C=∏d=2∏r (2)面积=半径×半径×∏ 其他公式: 植树问题 1 非封闭线路上的植树问题主要可分为以下三种情形: ⑴如果在非封闭线路的两端都要植树,那么:

株数=段数+1=全长÷株距-1 全长=株距×(株数-1) 株距=全长÷(株数-1) ⑵如果在非封闭线路的一端要植树,另一端不要植树,那么: 株数=段数=全长÷株距 全长=株距×株数 株距=全长÷株数 ⑶如果在非封闭线路的两端都不要植树,那么: 株数=段数-1=全长÷株距-1 全长=株距×(株数+1) 株距=全长÷(株数+1) 2 封闭线路上的植树问题的数量关系如下 株数=段数=全长÷株距 全长=株距×株数 株距=全长÷株数 盈亏问题 (盈+亏)÷两次分配量之差=参加分配的份数 (大盈-小盈)÷两次分配量之差=参加分配的份数 (大亏-小亏)÷两次分配量之差=参加分配的份数 相遇问题 相遇路程=速度和×相遇时间 相遇时间=相遇路程÷速度和

分类数据常用统计方法 在科研数据得统计分析中,经常会遇到分类数据。分类数据包括计数资料与等级资料,两者都就是将观察指标分类(组),然后统计每一类(组)数目所得到得数据,区别就是如果观察指标得分类就是无序得则为计数资料,也叫定性资料或无序分类变量;如果观察指标得分类就是有序得,则为等级资料,也叫有序分类数据。如调查某人群得血型分布,按照A 、B 、AB 与O 四型分组,计数所得该人群得各血型组得人数就就是计数资料(因为A 、B 、AB 与O 血型之间就是平等得,并没有度或量得差异);观察用某药治疗某病患者得疗效,以患者为观察单位,结果可分为治愈、显效、好转、无效四级,然后对该病得患者,分别计数治愈、显效、无效、好转得人数则为等级数据(因为无效得疗效最差、次之为好转、治愈得疗效最好,它们之间有度或者量得区别)。分类数据进行统计分析时要列成表格,根据表格中分组变量与指标变量得性质、样本含量(n )与理论频数(T )得大小以及分析得目得,所用得统计方法就是不一样得。下面通过一些有代表性得例子来介绍分类数据常用得统计分析方法。 一、2×2表 2×2表也叫四格表。在实验研究中,将研究对象分为2组进行实验,实验只有2种可能得结果,如阳性与阴性,故叫2×2表;因为基本数据只有4个,所以也叫四格表。根据不同得实验安排,四格表又分为完全随机设计四格表与配对设计四格表。 表1 某抗生素得人群耐药性情况 用药史 不敏感 敏感 合计 耐药率(%) 曾服该药 180(174、10) 215(220、90) 395 45、57 未服该药 73(78、90) 106(100、10) 179 40、78 合计 253 321 574 44、08 表1 为完全随机设计四格表。其目得就是要比较曾服该抗生素得人群与未曾服过该抗生素得人群,对该抗生素得耐药率有无差异。表格中得四个基本数据(也叫实际频数)分别为180、215、73、106;括号中得四个数据(174、10、220、90、78、90、100、10)为四个理论频数(T ),因40574>=n 且四个理论频数(T )均大于5,故应用Pearson 2 χ检验。经(SPSS 11、0,以下同)计算2 χ=1、145,P =0、285>0、05,故可认为曾服过该抗生素得人群与未曾服过该抗生素得人群对该抗生素得耐药率无差异。 表2 两个年级大学生得近视眼患病率比较 年级 近视 非近视 合计 近视率(%) 四年级 2(4、67) 26(23、33) 28 7、14 五年级 5(2、33) 9(11、69) 14 35、71 合计 7 35 42 16、67 表2也为完全随机设计四格表。虽4042>=n 但有两个格子得理论频数比1大比5小,此时需对2 χ 进行连续性校正(因为理论频数太小,会导致2 χ增大,易出现错误得有差异得结论)。经计算,连续性校正得c 2χ =3、621,P =0、057>0、05,可认为大学四年级与大学5年级学生近视眼得患病率无差异。如果 不用连续性校正得2 χ检验,则2 χ=5、486,P =0、019<0、05,则会得出五年级大学生近视眼得患病率高于四年级大学生得错误结论。 表3 两种疗法对腰椎间盘脱出症得疗效 疗法 治愈 未治愈 合计 治愈率(%) 新疗法 7 2 9 77、78 保守疗法 2 6 8 25、00 合计 9 8 17 52、94

只含有同一级运算的混合运算 教学内容只含有同一级运算的混合运算——人教版义务教育课程标准实验教科书(数学)四年级下册 P4-P5例1 、例2 预设过程设计意图 一、主题图引入 师:今年的春节天气特别寒冷,下了大雪,今天我们就去冰雪天地游乐园,看看哪里的数学问题。(观察主题图,根据条件提出问题)。 (1)说一说图中的人们在干什么?“冰雪天地”分成几个活动区? 每个区有多少人?你是怎么知道的? (2)根据图中提出的信息,你能提出哪些问题,怎样解决?对简单问题迅速解决。 小结:看来同学们都能准确的收集信息、解决问题,下面我们先去滑冰场看看。 二、新授课。 1.教学教科书第4页的例题1。 师:这里有补充的信息: 滑冰场上午有72人,中午有44人离去,又有85人到来。现在有多少人在滑冰? 分析:题目的已知条件是什么? “中午有44人离去”是什么意思? “又有85人到来”又是什么意思? 那么要求“现在有多少人在滑冰”该怎样列式? 让学生分步列式:72-44=28(人) 28+85=113(人) 请大家列出综合算式:72-44+85=教学脱式计算 师:我们直接写出最后得数容易出错,如果我们把第一步的计算结果记录下来就不容易错了。 应用题大家要记住写答案:答:现在有113人在滑冰。 2.练习:教科书第5页“做一做”第1题。 提问:这一题先求什么?再求什么?综合算式:98-46+25=77(本) 3.观察:这两道题中,有什么共同点?(都含有加法和减法运算) 那刚才我们都是怎样算的?(都是从左往右按顺序计算的) 1、根据已学知识列式。 2、提出本课的课题,明确学习任 务。 1、能复述含有同一级运算的运算顺序。 2、能用递等式正确运算两步式题。 3、能用量的关系来描述

小学数学公式大全 一、小学数学几何形体周长面积体积计算公式 长方形的周长=(长+宽)×2 C=(a+b)×2 正方形的周长=边长×4 C=4a 长方形的面积=长×宽 S=ab 正方形的面积=边长×边长 S=a.a 三角形的面积=底×高÷2 S=ah÷2 平行四边形的面积=底×高 S=ah 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 S=(a+b)h÷2 直径=半径×2 d=2r 半径=直径÷2 r= d÷2 圆的周长=圆周率×直径=圆周率×半径×2 c=πd =2πr 圆的面积=圆周率×半径×半径 三角形的面积=底×高÷2。公式 S= a×h÷2 正方形的面积=边长×边长公式 S= a×a 长方形的面积=长×宽公式 S= a×b 平行四边形的面积=底×高公式 S= a×h 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 公式 S=(a+b)h÷2 内角和:三角形的内角和=180度。 长方体的体积=长×宽×高公式:V=abh 长方体(或正方体)的体积=底面积×高公式:V=abh 正方体的体积=棱长×棱长×棱长公式:V=aaa 圆的周长=直径×π公式:L=πd=2πr 圆的面积=半径×半径×π公式:S=πr2

圆柱的表(侧)面积:圆柱的表(侧)面积等于底面的周长乘高。公式:S=ch= πdh=2πrh 圆柱的表面积:圆柱的表面积等于底面的周长乘高再加上两头的圆的面积。公 式:S=ch+2s=ch+2πr2 圆柱的体积:圆柱的体积等于底面积乘高。公式:V=Sh 圆锥的体积=1/3底面×积高。公式:V=1/3Sh 分数的加、减法则:同分母的分数相加减,只把分子相加减,分母不变。异分母 的分数相加减,先通分,然后再加减。 分数的乘法则:用分子的积做分子,用分母的积做分母。 分数的除法则:除以一个数等于乘以这个数的倒数。 二、单位换算(1)1公里=1千米 1千米=1000米 1米=10分米 1分米=10厘米 1厘米=10毫米 (2)1平方米=100平方分米 1平方分米=100平方厘米 1平方厘米=100平方毫米 (3)1立方米=1000立方分米 1立方分米=1000立方厘米 1立方厘米=1000立方毫米 (4)1吨=1000千克 1千克= 1000克= 1公斤 = 2市斤 (5)1公顷=10000平方米 1亩=666.666平方米 (6)1升=1立方分米=1000毫升 1毫升=1立方厘米 (7)1元=10角1角=10分1元=100分 (8)1世纪=100年 1年=12月大月(31天)有:1\3\5\7\8\10\12月小月(30天)的有:4\6\9\11月平年2月28天, 闰年2月29天平年全年365天, 闰年全年366天 1日=24小时 1时=60分 1分=60秒 1时=3600秒 三、数量关系计算公式方面 1、每份数×份数=总数总数÷每份数=份数总数÷份数=每份数 2、1倍数×倍数=几倍数几倍数÷1倍数=倍数几倍数÷倍数=1倍数 3、速度 ×时间=路程路程÷速度=时间路程÷时间=速度

wps Excel表格公式大全 来源:郭志煌的日志 1、查找重复内容公式:=IF(COUNTIF(A:A,A2)>1,"重复","")。 2、用出生年月来计算年龄公式:=TRUNC((DAYS360(H6,"2009/8/30",FALSE))/360,0)。 3、从输入的18位身份证号的出生年月计算公式:=CONCATENATE(MID(E2,7,4),"/",MID(E2,11,2),"/",MID(E2,13,2))。 4、从输入的身份证号码内让系统自动提取性别,可以输入以下公式: =IF(LEN(C2)=15,IF(MOD(MID(C2,15,1),2)=1,"男","女"),IF(MOD(MID(C2,17,1),2)=1,"男","女"))公式内的“C2”代表的是输入身份证号码的单元格。 1、求和: =SUM(K2:K56) ——对K2到K56这一区域进行求和; 2、平均数: =AVERAGE(K2:K56) ——对K2 K56这一区域求平均数; 3、排名: =RANK(K2,K$2:K$56) ——对55名学生的成绩进行排名; 4、等级: =IF(K2>=85,"优",IF(K2>=74,"良",IF(K2>=60,"及格","不及格")))

5、学期总评: =K2*0.3+M2*0.3+N2*0.4 ——假设K列、M列和N列分别存放着学生的“平时总评”、“期中”、“期末”三项成绩; 6、最高分: =MAX(K2:K56) ——求K2到K56区域(55名学生)的最高分; 7、最低分: =MIN(K2:K56) ——求K2到K56区域(55名学生)的最低分; 8、分数段人数统计: (1) =COUNTIF(K2:K56,"100") ——求K2到K56区域100分的人数;假设把结果存放于K57单元格; (2) =COUNTIF(K2:K56,">=95")-K57 ——求K2到K56区域95~99.5分的人数;假设把结果存放于K58单元格; (3)=COUNTIF(K2:K56,">=90")-SUM(K57:K58) ——求K2到K56区域90~94.5分的人数;假设把结果存放于K59单元格; (4)=COUNTIF(K2:K56,">=85")-SUM(K57:K59) ——求K2到K56区域85~89.5分的人数;假设把结果存放于K60单元格; (5)=COUNTIF(K2:K56,">=70")-SUM(K57:K60) ——求K2到K56区域70~84.5分的人数;假设把结果存放于K61单元格; (6)=COUNTIF(K2:K56,">=60")-SUM(K57:K61) ——求K2到K56区域60~69.5分的人数;假设把结果存放于K62单元格; (7) =COUNTIF(K2:K56,"<60") ——求K2到K56区域60分以下的人数;假设把结果存放于K63单元格; 说明:COUNTIF函数也可计算某一区域男、女生人数。 如:=COUNTIF(C2:C351,"男") ——求C2到C351区域(共350人)男性人数;

wps表格统计常用公式详解

wps Excel表格公式大全 来源:郭志煌的日志 1、查找重复内容公式:=IF(COUNTIF(A:A,A2)>1,"重复","")。 2、用出生年月来计算年龄公式:=TRUNC((DAYS360(H6,"2009/8/30",FALSE))/360,0)。 3、从输入的18位身份证号的出生年月计算公式:=CONCATENATE(MID(E2,7,4),"/",MID(E2,11,2),"/",MID(E2, 13,2))。 4、从输入的身份证号码内让系统自动提取性别,可以输入以下

公式: =IF(LEN(C2)=15,IF(MOD(MID(C2,15,1),2)=1,"男","女"),IF(MOD(MID(C2,17,1),2)=1,"男","女"))公式内的“C2”代表的是输入身份证号码的单元格。 1、求和: =SUM(K2:K56) ——对K2到K56这一区域进行求和; 2、平均数: =AVERAGE(K2:K56) ——对K2 K56这一区域求平均数; 3、排名: =RANK(K2,K$2:K$56) ——对55名学生的成绩进行排名; 4、等级: =IF(K2>=85,"优",IF(K2>=74,"良",IF(K2>=60,"及格","不及格"))) 5、学期总评: =K2*0.3+M2*0.3+N2*0.4 ——假设K列、M列和N列分别存放着学生的“平时总评”、“期中”、“期末”三项

成绩; 6、最高分:=MAX(K2:K56) ——求K2到K56区域(55名学生)的最高分; 7、最低分:=MIN(K2:K56) ——求K2到K56区域(55名学生)的最低分; 8、分数段人数统计: (1) =COUNTIF(K2:K56,"100") ——求K2到K56区域100分的人数;假设把结果存放于K57单元格; (2) =COUNTIF(K2:K56,">=95")-K57 ——求K2到K56区域95~99.5分的人数;假设把结果存放于K58单元格; (3)=COUNTIF(K2:K56,">=90")-SUM(K57:K58) ——求K2到K56区域90~94.5分的人数;假设把结果存放于K59单元格;

第一册 单元内容 生活中的数数数 识数,认识阿拉伯数字写阿拉伯数字 比较介绍等号,大于、小于号,及其意义 比较数的大小 数的大小推广到生活中各类事物大小,多少,高矮,轻重比较 加减法加法符号,十以内无进位的加法,初步认识加法交换律减法符号,意义,十以内数字的减法 加法与减法的内在联系,进一步理解减法的意义 分类对事物进行简单的归类,根据归类进行分类 位置与顺序前后顺序,位置的前后给事物排序 大小顺序,数的大小排序 上下顺序 左右顺序 将各种顺序与生活中的实际情况相联系 认识物体从实际出发认识几何物体 从直观上认识正方体,长方体,圆柱体,球体 加减法(二)十以上的数的认识,数位的初步的认识 加数有十以上,和为二十以下无进位的加法二十以内无借位的减法 二十以内有进位的加法 二十以内有借位的减法 认识钟表认识钟表的各组成部分,时针,分针的认识,及其代表的意义从时针,分针分布的位置大致的判断时间 统计分类统计基础,认识条形统计图,学画条形统计图统计图的运用,根据统计图比较统计中各项的大小

单元内容 生活中的数数一百以内的数 数位的认识,个位,十位,及其代表的意义十以上数的大小比较,利用数位比较数的大小 观察与测量认识物体的正面,侧面,认识正面侧面的区别 测量工具的认识,厘米,米的认识。厘米,米之间的单位互换米,厘米所表示长度在实际生活中的体现 加减法(一)整十数的加减 一百以内两位数与一位数的加减,无进、借位 一百以内两位数与一位数列竖式计算,无进、借位 有趣的图形初步认识各类平面图形,三角形,圆,正方形,长方形组合图形中,各类单一图形的辨别 加减法(二)进位介绍,进位的意义,进位的方法两位数与一位数的有进位的加法 两位数与两位数的加法 两位数与一位数的减法,有借位 两位数与两位数的减法 购物认识人民币的各种票面 各种票面之间的换算,人民币单位元角之间的换算实际生活购买中的找补,加减法的运用 加减法(三)一百以内三个数的的连加一百以内的三个数的连减 统计利用个格子图,画正字等方法进行计数统计

表格资料汇总常用统计方法-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

分类数据常用统计方法 在科研数据的统计分析中,经常会遇到分类数据。分类数据包括计数资料和等级资料,两者都是将观察指标分类(组),然后统计每一类(组)数目所得到的数据,区别是如果观察指标的分类是无序的则为计数资料,也叫定性资料或无序分类变量;如果观察指标的分类是有序的,则为等级资料,也叫有序分类数据。如调查某人群的血型分布,按照A、B、AB 与O四型分组,计数所得该人群的各血型组的人数就是计数资料(因为A、B、AB与O血型之间是平等的,并没有度或量的差异);观察用某药治疗某病患者的疗效,以患者为观察单位,结果可分为治愈、显效、好转、无效四级,然后对该病的患者,分别计数治愈、显效、无效、好转的人数则为等级数据(因为无效的疗效最差、次之为好转、治愈的疗效最好,它们之间有度或者量的区别)。分类数据进行统计分析时要列成表格,根据表格中分组变量和指标变量的性质、样本含量(n)和理论频数(T)的大小以及分析的目的,所用的统计方法是不一样的。下面通过一些有代表性的例子来介绍分类数据常用的统计分析方法。 一、2×2表 2×2表也叫四格表。在实验研究中,将研究对象分为2组进行实验,实验只有2种可能的结果,如阳性与阴性,故叫2×2表;因为基本数据只有4个,所以也叫四格表。根据不同的实验安排,四格表又分为完全随机设计四格表和配对设计四格表。 表1 某抗生素的人群耐药性情况 用药史不敏感敏感合计耐药率(%) 曾服该药180(174.10) 215(220.90) 395 45.57 未服该药73(78.90) 106(100.10) 179 40.78 合计253 321 574 44.08 表1 为完全随机设计四格表。其目的是要比较曾服该抗生素的人群和未曾服过该抗生素的人群,对该抗生素的耐药率有无差异。表格中的四个基本数据(也叫实际频数)分别为180、215、73、106;括号中的四个数据(174.10、220.90、78.90、100.10)为四个理论频数(T),因40 n且四个理论频数(T)均大于5,故应用Pearson2χ检验。经(SPSS 574> = 11.0,以下同)计算2χ=1.145,P=0.285>0.05,故可认为曾服过该抗生素的人群和未曾服过该抗生素的人群对该抗生素的耐药率无差异。 表2 两个年级大学生的近视眼患病率比较 年级近视非近视合计近视率(%) 四年级2(4.67) 26(23.33) 28 7.14 五年级5(2.33) 9(11.69) 14 35.71 合计7 35 42 16.67 表2也为完全随机设计四格表。虽40 42> n但有两个格子的理论频数比1大比5小,此 = 时需对2χ进行连续性校正(因为理论频数太小,会导致2χ增大,易出现错误的有差异的结论)。经计算,连续性校正的c2χ=3.621,P=0.057>0.05,可认为大学四年级与大学5年级