关于造谣、传谣的罪名有哪些

- 格式:docx

- 大小:14.69 KB

- 文档页数:1

网络造谣法律规定是什么?随着经济的发展和社会的进步,人们的生活水平提高,互联网的发展也给人们的生活带来了便利。

但是,网络是把双刃剑。

网络的虚拟性和不真实性,导致有很多网友利用了网络,进行造谣和传谣活动,给很多人带来的伤害,侵害了别人的权益。

那么,网络造谣法律规定是什么?随着经济的发展和社会的进步,人们的生活水平提高,互联网的发展也给人们的生活带来了便利。

但是,网络是把双刃剑。

网络的虚拟性和不真实性,导致有很多网友利用了网络,进行造谣和传谣活动,给很多人带来的伤害,侵害了别人的权益。

那么,网络造谣法律规定是什么?一、全国人民代表大会常务委员会《关于维护互联网安全的决定》为了保护个人、法人和其他组织的人身、财产等合法权利,对有下列行为之一,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:(一)利用互联网侮辱他人或者捏造事实诽谤他人;利用互联网侵犯他人合法权益,构成民事侵权的,依法承担民事责任。

二、关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释为保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会秩序,根据《中华人民共和国刑法》《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》等规定,对办理利用信息网络实施诽谤、寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营等刑事案件适用法律的若干问题解释如下:第一条具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“捏造事实诽谤他人”:(一)捏造损害他人名誉的事实,在信息网络上散布,或者组织、指使人员在信息网络上散布的;(二)将信息网络上涉及他人的原始信息内容篡改为损害他人名誉的事实,在信息网络上散布,或者组织、指使人员在信息网络上散布的;明知是捏造的损害他人名誉的事实,在信息网络上散布,情节恶劣的,以“捏造事实诽谤他人”论。

第二条利用信息网络诽谤他人,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“情节严重”:(一)同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上,或者被转发次数达到五百次以上的;(二)造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的;(三)二年内曾因诽谤受过行政处罚,又诽谤他人的;(四)其他情节严重的情形。

造谣的名言名句有哪些(精选2篇)造谣的名言名句有哪些「篇一」造谣的名言名句有哪些摘要:造谣是一种具有潜在危害的行为,它可以对个人、组织甚至整个社会造成严重破坏。

某些名言和名句往往被人们用来制造谣言,进一步加剧了信息的误导和混乱。

本文将列举30条包含造谣的名言名句,提醒读者警惕信息真实性,切勿轻信谣言的影响。

正文:1. "谣言止于智者,信以流言者" - 佚名2. "有谣则破,无谣则不立" - 佚名3. "谣言可以是刀子,刺死别人也伤害自己" - 卡巴斯基4. "千人传千古言,万人传万世言" - 佚名5. "口说三分,谣言十分" - 佚名6. "天下谣言多,要志气看得过" - 佚名7. "谣言终有一天会被揭穿的" - 佚名8. "有人信谣言,有人解谣言" - 佚名9. "谣言如刀剑,伤人害己难还善" - 佚名10. "胜人一筹有千种方法,败人于谣言只有一种" - 佚名11. "谣言即所谓闻一知十" - 佚名12. "一个巴掌拍不响,两个巴掌谣言满天飞" - 佚名13. "无凭无据,谣言传来如梦" - 佚名14. "言论自由,造谣不可取" - 佚名15. "信任是捧心的花朵,谣言是破坏的毒刺" - 佚名16. "造谣悄然而至,后悔迫在眉睫" - 佚名17. "谣言像病毒一样传播,即便被驳斥也难以彻底消除" - 佚名18. "撒谎和造谣的人将在真相面前疲乏和垮台" - 佚名19. "造谣为名,丧心病狂" - 佚名20. "道听途说不如真实辨明,谣言传播莫信莫传" - 佚名21. "造谣如风,恶势不可挡" - 佚名22. "人云亦云之言,常为制造谣言之温床" - 佚名23. "谣言如火,火速扑灭" - 佚名24. "造谣者常为搅乱社会秩序之罪人" - 佚名25. "传闻虽然可怕,本质却微不足道" - 佚名26. "野言、谣传悠悠,耳熟能详" - 佚名27. "谣惑众心,祸害民众" - 佚名28. "切莫因为不了解真相就毫无根据地散播谣言" - 佚名29. "推波助澜者,造谣致乱之凶手" - 佚名30. "言辞欺诈,虚言作祟,造谣成风,破坏社会公序" - 佚名结论:以上是30条包含造谣的名言和名句,这些言辞提醒我们在面对流言时要保持冷静,不要随意传播未经证实的信息。

散布谣言罪定罪标准近几年来,散布谣言对社会造成了严重的影响,无论是政治生活、经济发展还是文化学术等领域,都受到了严重的损害。

随着媒体技术的迅猛发展和数字化时代的到来,散布谣言也变得越来越猖獗。

面对这一现象,政府和社会各界都认同需要开展谣言治理,避免谣言对社会稳定带来不良影响。

因此,中国社会大力实施谣言治理,普及有关法律文化,构建谣言治理法律体系,坚定地推进谣言治理行动。

此外,有关部门还通过立法的形式,制定了《散布谣言罪定罪标准》,明确了散布谣言罪的定罪标准。

《散布谣言罪定罪标准》涵盖了散布谣言的主要定罪标准,主要包括:一是以公开传播的形式,散布有关国家机关、政府部门、国家公务员或者其他社会组织的谣言,损害其声誉或事业;二是散布关于国家机关、政府部门、国家公务员或者其他社会组织的谣言,并侵犯其合法权益;三是散布有关政治、历史、经济、文化等方面的混淆是非黑白、添乱混淆的谣言信息;四是散布有关国家安全、公共安全等重大国家利益的谣言信息;五是散布有关民族宗教矛盾和分裂的谣言信息;六是散布有关党的基本理论、基本路线、基本纲领以及社会主义原则等的假谣言信息。

针对不同程度的散布谣言,有关部门根据严重程度对其实施不同的处罚措施。

如果违法行为很严重、情节恶劣,则可处以有期徒刑;一般情况下,可以从轻或者减轻处罚;如果行为轻微,则以警告或者罚款的形式进行行政处罚。

此外,还可以根据具体情况的不同,依法适用最严惩戒措施。

散布谣言的行为,需要承担法律责任。

在这方面,有关部门应当加强教育宣传,全面加强网络舆论的管理,坚持社会责任,建立起与谣言治理有力有效的体系。

同时,要引导社会上个人、企业等担负起自身责任,抵制谣言文化开展谣言惩戒行动,促进社会和谐稳定。

总之,散布谣言严重影响社会稳定,必须认真实施谣言治理,制定散布谣言罪定罪标准,以便从源头上遏制谣言的传播,净化网络空间,保护社会文明秩序,促进和谐社会的发展。

第1篇一、引言随着互联网的普及,网络信息传播速度越来越快,谣言也随之蔓延。

造谣传谣行为不仅损害了社会公共利益,还可能触犯法律。

本文以“武汉疫情谣言”为例,对造谣传谣的法律责任进行评论,以期提高公众的法律意识,共同维护网络环境的清朗。

二、案例背景2019年底,我国武汉市爆发新型冠状病毒疫情。

疫情期间,部分网民在网络上散布关于疫情的各种谣言,造成社会恐慌,严重扰乱了社会秩序。

其中,一则关于“武汉疫情已经失控,病毒已经传播到全国”的谣言在网络上迅速传播,引发广泛关注。

三、案例分析1. 造谣传谣行为的法律性质根据我国《治安管理处罚法》第二十五条规定,散布谣言,扰乱公共秩序的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。

在本案例中,散布“武汉疫情已经失控,病毒已经传播到全国”的谣言,属于散布谣言扰乱公共秩序的行为。

2. 造谣传谣的法律责任(1)行政责任:根据《治安管理处罚法》的规定,造谣传谣行为将受到行政拘留和罚款的处罚。

在本案例中,散布谣言的网民将面临行政拘留和罚款的处罚。

(2)刑事责任:若造谣传谣行为情节严重,构成犯罪的,将依法追究刑事责任。

根据《刑法》第二百九十一条之一的规定,捏造并传播虚假信息,扰乱公共秩序的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。

在本案例中,若散布谣言的网民造成严重后果,如引发恐慌、扰乱社会秩序等,可能构成犯罪,将面临刑事责任。

3. 网络平台的法律责任根据《互联网信息服务管理办法》第二十条规定,互联网信息服务提供者应当对用户发布的信息进行审核,发现违法信息的,应当立即删除。

在本案例中,若网络平台未对谣言信息进行及时删除,可能承担相应的法律责任。

四、案例启示1. 提高法律意识:广大网民应提高法律意识,自觉遵守法律法规,不造谣、不信谣、不传谣。

2. 强化网络素养:网民应增强网络素养,学会辨别信息真伪,提高自我保护能力。

文/瑞红勿造谣传谣,做守法公民2021年10月29日,杭某在某微信群开玩笑时发布了“不要跑了,有新型冠状病毒阳性了,学校里面紧急通知,寻找28号和29号做核酸的人,肯定有问题了”等涉及新型冠状病毒检测阳性的虚假信息。

此信息之后被多人转发,造成了一部分人的恐慌,其虚假信息所造成的负面影响,严重干扰了抗疫工作的开展,影响了人们的生活,扰乱了社会秩序。

近年来,在网络空间,此类网络谣言已成为影响社会和谐稳定的公害。

那么,什么是谣言?造谣、传谣的法律责任有哪些?怎样才能避免呢?谣言,指的是没有相应事实基础,却被捏造出来并通过一定手段推动传播的言论。

不管是原创还是转发,也不管是通过QQ、微信、微博、论坛还是通过公众号、网站传播都需要承担相应的法律责任。

即使转发也属于违法,严重的可能涉嫌犯罪。

《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之一 【编造、故意传播虚假信息罪】编造虚假的险情、疫情、灾情、警情,在信息网络或者其他媒体上传播,或者明知是上述虚假信息,故意在信息网络或者其他媒体上传播,严重扰乱社会秩序的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第二百四十六条 【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条 有下列行为之一的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款:(一)散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的;(二)投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质扰乱公共秩序的;(三)扬言实施放火、爆炸、投放危险物质扰乱公共秩序的。

2020年5月20日,四川省广元市市民魏某某,称在其工作的超市内听一位顾客说广元城区“水榭花都”住宅小区出现一例新冠肺炎病例。

1、人言可畏,人心叵测,有些人的心是黑色的,存心是用来害人的,有些人的嘴是专门长出来放屁造谣的。

2、闲话终日有,不听自然无,人言可畏,清者自清。

人心清者自清。

污蔑和造谣损人不利己,暗地嚼舌根,无尺之下,谁人背后不说人,谁人背后无人说,说者不无人。

3、总有些人喜欢背后议论别人,无中生有,造谣是非,人在做天在看,走好自己的路,远离是非。

4、谣言狠于刀!伤人于无形!恶意诽谤必遭报应!散布谣言必是败类!嘴溅品行溅!造谣传谣下地狱!给自己儿孙积积德吧!5、那些造谣,诽谤,辱骂我的人,你们对自己对你们的家人积点德吧,有些人太可怕了,得不到你就要毁掉你,想用一切办法毁掉你。

6、乱嚼舌根挑拨离间无中生有造谣是非的人一定会受到老天爷的惩罚的,说话舔油加醋,人前一套背地一套,嘴跟公共厕所一样看你以后可学话了,把人家搅的不能过,你舒服了吧。

7、看透莫说透劝人莫强求,陷害、造谣抹黑、落井下石和恩将仇报的那些小人。

8、做人不要昧良心讲话,乱造谣生事!人前说人话,背后说鬼话。

敢做不敢当,算什么本事,人在做天在看,就不怕良心得道谴责吗?不想和你计较,因为别人格局比你大!9、乱讲假话的假面人,胡言乱语过后怕不怕走路着摔死,开车刹车失灵,现在你后不后悔血口喷人乱造谣,以后我每天都会提醒你的,让你学会莫失言,莫失德,天道好轮回,苍天饶过谁。

10、人在做天在看那些喜欢背后议论别人的乱嚼舌根挑拨离间无中生有造谣是非的人一定会受到老天爷的惩罚的好人好报恶人有恶报走好自己的路远离是非之地。

11、身边总有些人,把造谣当作了毕生乐趣,打击别人换来友情或利益,丝毫没有觉察到自身的不光彩,有时候,你什么也没做,但在别人嘴里却显得如此不堪。

我想说的是:如果你眼睛没毛病,就不要从别人嘴巴里了解我。

12、很讨厌一些背后乱制造是非的人,要是再有一些乱七八糟的话传我这边,我就不客气得公布一些事实了!13、比起谎言,更可怕的是那些不明真相散播谣言的人,我们总以为清者自清,却忘了人言可畏,流言蜚语毁人利器。

第1篇随着互联网的飞速发展,信息传播速度越来越快,信息量也越来越大。

然而,与此同时,网络谣言也层出不穷,严重扰乱了社会秩序,损害了他人合法权益。

我国法律对造谣行为有着严格的界定和严厉的处罚措施。

本文将详细阐述我国法律对造谣行为的追究,以警示广大网民,共同维护网络环境的清朗。

一、造谣的定义与危害1. 造谣的定义造谣,是指故意编造虚假信息,在互联网、媒体等渠道传播,以达到某种目的的行为。

造谣者可能出于个人利益、报复他人、制造恐慌等目的,故意散布虚假信息。

2. 造谣的危害(1)扰乱社会秩序。

造谣行为容易引发公众恐慌,导致社会不稳定,影响政府形象。

(2)损害他人合法权益。

造谣行为可能对他人名誉、财产等合法权益造成损害,甚至引发纠纷。

(3)误导舆论。

造谣行为容易误导公众,导致舆论失控,影响社会风气。

(4)损害国家利益。

造谣行为可能损害国家形象,影响国家政策实施。

二、我国法律对造谣行为的界定1. 《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑法》第二百四十六条规定:“编造虚假的险情、疫情、灾情、警情,在信息网络或者其他媒体上传播,或者明知是虚假信息,故意在信息网络或者其他媒体上传播,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

”2. 《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条规定:“在信息网络或者其他媒体上散布谣言,扰乱公共秩序的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。

”三、我国法律对造谣行为的处罚措施1. 刑事处罚对于严重造谣行为,我国刑法规定,情节严重的,可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

若造谣行为造成严重后果,如引发群体性事件、严重影响社会秩序等,将被追究刑事责任。

2. 民事责任对于因造谣行为给他人造成损害的,受害人可以依法向法院提起民事诉讼,要求造谣者承担民事责任,包括赔偿损失、赔礼道歉等。

3. 行政处罚对于轻微的造谣行为,公安机关可以根据《中华人民共和国治安管理处罚法》进行行政处罚,包括拘留、罚款等。

关于严禁造谣传谣的通告范文下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!在当今社会,随着信息技术的快速发展,信息传播的速度和范围变得前所未有的广泛和迅速。

第1篇一、引言随着互联网的普及和社交媒体的快速发展,网络谣言如病毒般迅速传播,给社会带来了极大的负面影响。

造谣生事者不仅破坏了社会和谐,损害了他人名誉,还可能引发一系列法律问题。

本文将从法律视角出发,探讨造谣生事的法律责任,以期引起社会各界的重视,共同维护网络环境的健康发展。

二、造谣生事的法律界定1. 造谣生事的概念造谣生事,是指捏造虚假信息,故意传播,扰乱社会秩序,侵害他人合法权益的行为。

在网络环境下,造谣生事的表现形式多样,如散布虚假新闻、传播不实言论、恶意诽谤他人等。

2. 造谣生事的法律界定根据《中华人民共和国刑法》第二百四十六条第一款的规定,捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

此外,根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条的规定,散布谣言,扰乱公共秩序的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。

三、造谣生事的法律责任1. 刑事责任对于捏造事实、散布谣言,情节严重的,构成诽谤罪,依法应当承担刑事责任。

具体来说,可能面临以下法律责任:(1)拘役:对于轻微的造谣生事行为,可能被判处拘役。

(2)有期徒刑:对于情节较重的造谣生事行为,可能被判处有期徒刑。

(3)罚金:根据犯罪情节,可能需要缴纳罚金。

2. 民事责任造谣生事行为可能侵犯他人的名誉权、隐私权等合法权益,受害人有权要求侵权人承担民事责任。

具体来说,可能面临以下法律责任:(1)停止侵害:侵权人应当立即停止散布谣言的行为。

(2)消除影响:侵权人应当采取必要措施,消除因造谣生事行为给受害人带来的负面影响。

(3)赔偿损失:侵权人应当赔偿受害人因造谣生事行为遭受的损失。

3. 行政责任对于散布谣言,扰乱公共秩序的行为,公安机关可以依法给予行政处罚。

具体来说,可能面临以下法律责任:(1)拘留:对于轻微的造谣生事行为,可能被处以拘留。

(2)罚款:根据违法行为情节,可能需要缴纳罚款。

四、案例分析1. 案例一:某网民在网络上散布虚假信息,称某明星涉及违法行为。

造谣和传谣有区别吗

在现实⽣活中谣⾔是⾮常多的,谣⾔往往具有很强的欺骗性,很多⼈对谣⾔的辨别能⼒是⽐较低的,不能辨别谣⾔的就会被欺骗,⽹络上谣⾔的温床,那么造谣和传谣有没有区别的?下⾯由店铺⼩编为读者进⾏相关知识的解答。

造谣和传谣有区别吗

造谣和传谣是有区别的,造谣是指制造谣⾔的⾏为,⽽传谣是指对谣⾔进⾏传播的⾏为,造谣和传谣情节严重的,都会构成刑事犯罪。

《关于办理利⽤信息⽹络实施诽谤等刑事案件适⽤法律若⼲问题的解释》

第⼆条利⽤信息⽹络诽谤他⼈,具有下列情形之⼀的,应当认定为刑法第⼆百四⼗六条第⼀款规定的“情节严重”:

(⼀)同⼀诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上,或者被转发次数达到五百次以上的;

(⼆)造成被害⼈或者其近亲属精神失常、⾃残、⾃杀等严重后果的;

(三)⼆年内曾因诽谤受过⾏政处罚,⼜诽谤他⼈的;

(四)其他情节严重的情形。

《关于办理利⽤信息⽹络实施诽谤等刑事案件适⽤法律若⼲问题的解释》

第三条利⽤信息⽹络诽谤他⼈,具有下列情形之⼀的,应当认定为刑法第⼆百四⼗六条第⼆款规定的“严重危害社会秩序和国家利益”:

(⼀)引发群体性事件的;

(⼆)引发公共秩序混乱的;

(三)引发民族、宗教冲突的;

(四)诽谤多⼈,造成恶劣社会影响的;

(五)损害国家形象,严重危害国家利益的;

(六)造成恶劣国际影响的;

(七)其他严重危害社会秩序和国家利益的情形。

以上知识就是⼩编对相关法律问题进⾏的解答,造谣和传谣是有区别的,造谣是指制造谣⾔的⾏为,⽽传谣是指对谣⾔进⾏传播的⾏为,造谣和传谣情节严重的,都会构成刑事犯罪。

读者如果需要法律⽅⾯的帮助,欢迎到店铺进⾏法律咨询。

造谣传谣案例 引言: 在言论自由的大背景下,偶尔有人滥用言论权利,编造或散布虚假信息,严重侵害了他人的名誉权与隐私权。本文将通过具体案例展示一起造谣传谣事件,其中涉及到详实的时间、细节以及律师对该案的审视与点评。

案例背景: 2009年,李某和张某都是某中学高三班的学生,两人关系一直不甚融洽。这其中的争执也波及到了两位极优秀的教师刘老师和王老师。事情的转折点发生在2010年5月。

事件过程: 2010年5月5日,李某在社交媒体上发布了一篇长篇文章,针对刘老师和王老师指责他们有行贿嫌疑。在文章中,他提到了一份匿名信,声称这是他亲自收到的,匿名信中指称刘老师和王老师经常向学生索要贿赂,以便在考试中给予他们更高的分数。同时,这篇文章还诽谤了两位教师的人品、学术道德以及私生活。

事态发酵: 该文章很快在网络上传播开来,引起了广泛关注。许多家长和同学都对刘老师和王老师提出了质疑,并向学校和当地教育部门进行了举报。由于涉及到教育体制的廉洁性以及师生关系的稳定,学校领导迅速展开了调查。

调查结果揭示真相: 学校领导随后展开了详细的调查,追踪了邮寄匿名信的来源和发布文章的IP地址。终于,在几个月的调查工作后,警方发现了匿名信的寄发者是李某的堂兄弟,他受李某的委托寄出匿名信。同时,IP地址的调查也揭示了张某通过李某的账号发布了诽谤文章。

法律行动: 刘老师和王老师决定对李某和张某提起民事诉讼,要求赔偿名誉损失并追究其侵权责任。法院确认了匿名信和文章的内容确实是不实的,并违反了刑法和民法中有关名誉权和诽谤的相关规定。法院作出判决,要求李某赔偿刘老师和王老师的名誉损失,共计50万人民币,并要求张某赔偿同样的金额。

律师点评: 该案例涉及到的造谣传谣行为严重侵犯了他人的名誉权,损害了个人的社会声誉和人格尊严。根据我国刑法相关规定,故意编造、传播虚假信息,损害他人名誉的行为构成诽谤罪,将承担相应的刑事责任。此外,根据民法的规定,泄露隐私、诽谤他人的行为还构成民事侵权,应承担经济赔偿责任。言论自由并不意味着可以肆意诽谤他人,滥用言论权利将面临法律的惩罚。

治理网络谣言法律如何亮剑作者:张敏来源:《浙江人大》2013年第10期警惕执行中滥用、跑偏2013年9月8日,公安部在其官方网站发布消息称,公安机关日前依法查处个别不法分子私自建立、专门用来实施敲诈勒索的“今日焦点网”、“社会焦点网”、“环球视点网”等11个“权威”网站。

这是全国公安机关集中打击网络有组织制造传播谣言等违法犯罪专项行动取得的又一战果。

据悉,这是继“秦火火”、“立二拆四”、周禄宝、傅学胜等系列网络造谣传谣案后,官方在打击网络谣言犯罪方面的又一重要举措。

有媒体日前统计了各地“抓谣”不完整数据:河南批捕131人,山西刑拘49人、治安处罚29人、批捕23人,陕西批捕22人。

近段时间,各地随之掀起打击网络谣言专项行动,执法部门加大了对网络环境的监控力度,一批兴风作浪的“网络大谣”落马。

公众一方面对打击行动的成果表示认可,同时对可能“误伤良民”表示担忧——如果个别基层司法机关执法不当,网民动辄得刑,就有将打击谣言演变成“网络文字狱”的危险。

网络谣言如何定性,网络犯罪行为怎样明确界定,打击谣言是否会出现“跑偏”?一些法律专家也认为,打击网络犯罪需“有法可依”,防止相应罪名被滥用。

鉴于此,2013年9月9日,“两高”果断出台了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的司法解释》(下称《解释》),并于9月10日开始施行。

“两高”司法解释明确在什么情况下构成犯罪,为惩治利用网络实施诽谤等犯罪提供明确的法律标尺,从而规范网络秩序、保护群众合法权益。

网络谣言已经造成很多不良后果,用法律对网络谣言进行规制十分必要,但要严格控制打击力度与范围,避免矫枉过正,过犹不及。

《解释》的出台是否把控好了这一尺度?“刑事手段是拦截违法行为的最后防线,法律既不可缺位又不能滥用,面对纷繁复杂的网络言论,哪些是正常言论,哪些是网络谣言,司法很难界定网民行为是否主观故意,这使得司法实务存在打击面过广的可能。

第1篇在信息化时代,互联网的普及使得信息传播速度极快,但也给社会带来了新的挑战。

其中,造谣生事的现象屡见不鲜,严重扰乱了社会秩序,损害了他人的合法权益。

本文将探讨造谣生事的法律后果,以期引起社会各界的重视。

一、造谣生事的概念造谣生事,是指散布虚假信息,恶意捏造事实,以误导公众,达到损害他人名誉、诽谤他人、干扰社会秩序等目的的行为。

这种行为具有极大的社会危害性,不仅侵犯了他人的合法权益,也对社会造成了负面影响。

二、造谣生事的法律后果1. 民事责任根据《中华人民共和国民法典》的规定,侵犯他人名誉权、荣誉权等合法权益的,应当承担民事责任。

具体包括:(1)停止侵害:侵权人应当立即停止散布虚假信息的行为。

(2)消除影响:侵权人应当采取必要措施,消除因散布虚假信息给他人名誉、荣誉等造成的负面影响。

(3)赔偿损失:侵权人应当赔偿受害人的经济损失和精神损害。

2. 行政责任根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定,散布虚假信息,扰乱公共秩序的,应当依法给予行政拘留、罚款等处罚。

3. 刑事责任对于情节严重、造成恶劣影响的造谣生事行为,可能构成犯罪,应当承担刑事责任。

具体罪名包括:(1)诽谤罪:捏造并散布虚构的事实,足以贬损他人人格,破坏他人名誉,情节严重的,构成诽谤罪。

(2)诬告陷害罪:捏造事实,作虚假告发,意图陷害他人,情节严重的,构成诬告陷害罪。

(3)扰乱公共秩序罪:利用网络散布虚假信息,扰乱公共秩序,情节严重的,构成扰乱公共秩序罪。

三、案例分析以下是一起因造谣生事而被追究法律责任的案例:案例:某网络红人因涉嫌散布虚假信息被追究刑事责任。

案情简介:某网络红人在微博上散布虚假信息,称某知名企业存在重大质量问题,导致该企业股价暴跌。

经调查,该网络红人所散布的信息完全虚假,给该企业造成了巨大的经济损失。

处理结果:法院依法以诽谤罪判处该网络红人有期徒刑一年,并赔偿该企业经济损失。

四、总结造谣生事不仅侵犯了他人的合法权益,还扰乱了社会秩序,具有极大的社会危害性。

网络造谣及传谣行为刑法规制研究微信、微博、等社交软件的广泛应用,使得当前造谣、传谣行为更加普遍。

严重损害公民合法权益,危害国家社会安定。

虽然我国对网络造谣等行为已经制定了有关法律法规,但无孔不入的社会腐败行为所造成的恶劣影响仍旧不断上涨。

有必要深入研究网络造谣、传谣的刑法规制,完善有关法律法规。

一、概述网络造谣、传谣行为网络造谣与传统造谣之间存在区别,但二者之间的渊源又决定着其概念离不开普通造谣、传谣的概念。

因此,在论述网络造谣前,应了解造谣行为的基本含义。

传统意义的造谣行为泛指损害他人的事实或语言,为达到某种目的肆意伪造事实,妖言惑众,若情节较为严重,将构成刑事犯罪,我国《刑法》中对造谣行为有明确的条文规定。

但网络造谣并未形成一个具体的罪名,更不具备规范的法学概念。

该专有名词是法律界学者在传统造谣概念基础上进行归纳而得来的。

可以说,网络造谣是互联网深入发展的产物,一种新型具有危害性质的网络行为。

其无传播事实,凭空捏造,包含个人邮箱、公众区域、社交软件等等网络空间。

主要内容为突发事件主要人员的恶意攻击,无事实伪造,颠覆传统等。

网络造谣具有如下特点第一,其行为主体较为复杂。

计算机网络技术的发展,任何职业、年龄、身份均能够通过网络开展造谣行为。

甚至包括个人、敌对势力。

在个人角度而言,造谣行为主要表现为发泄情绪,例如展示自我的故意杜撰,或对社会发泄不满情绪。

例如2012年艾滋病针管造谣事件,便是发泄情绪的造谣行为。

一些企业为取得某种利益,利用造谣、传谣手段恶意中伤竞争对手,诋毁同行。

例如抢盐风波造谣事件,便是不法企业利用网络推手,恶意传播伪造事实来扩大自己的市场,严重影响社会秩序,扰乱社会和谐。

第二,网络造谣具有不可控的特点。

互联网的发展促使当前步入大数据时代,信息正以、的储量不断上涨,以前所未有的速度传播。

当网络中出现某引起大众眼球的信息,将在网络上迅速蔓延,难以控制。

第三,后果较为广泛。

由于当前各种社交软件的普及,尤其微信的使用者大量增加后,网络造谣、传谣行为便与日俱增,造成一种多米诺骨牌的连锁反应。

第1篇导语:随着互联网的普及,信息的传播速度越来越快,但同时也带来了一些负面效应。

其中,造谣行为便是其中之一。

本文将以一起造谣处罚案例为例,为大家解析造谣者的下场。

一、案例背景2019年5月,某市某知名企业董事长李某某因涉嫌造谣被警方拘留。

原来,李某某在未经核实的情况下,通过微信朋友圈发布了一条关于该企业涉嫌违规操作的虚假信息,导致该企业股价暴跌,给企业造成了巨大的经济损失。

警方介入调查后,依法对李某某进行了处罚。

二、造谣处罚依据根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条规定:“捏造事实,散布谣言,扰乱公共秩序的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。

”三、造谣处罚过程1. 警方接到报案后,迅速展开调查。

经调查,证实李某某在微信朋友圈发布的信息为虚假信息,且对相关企业造成了严重损失。

2. 警方依法对李某某进行了传唤,对其进行了讯问。

在讯问过程中,李某某对自己的违法行为供认不讳。

3. 警方根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定,对李某某作出了拘留10日的处罚决定。

4. 在拘留期间,李某某对自己的违法行为进行了深刻反省,并主动赔偿了相关企业的经济损失。

四、案例分析1. 造谣行为的危害性造谣行为不仅会对被造谣者造成名誉损害,还会对社会秩序造成严重扰乱。

在本案中,李某某的造谣行为导致企业股价暴跌,给企业造成了巨大的经济损失。

此外,造谣行为还会引起公众恐慌,影响社会稳定。

2. 造谣处罚的必要性依法对造谣者进行处罚,有利于维护社会秩序,保护公民合法权益。

在本案中,警方对李某某的处罚,既维护了企业的合法权益,又警示了其他潜在的造谣者。

3. 预防造谣行为的措施(1)加强法律法规宣传教育,提高公民法律意识;(2)加强网络监管,严厉打击网络谣言;(3)鼓励公众积极参与举报造谣行为,共同维护网络环境;(4)企业应建立健全内部监督机制,防范内部人员造谣。

龙源期刊网 关于造谣、传谣的罪名有哪些

来源:新传奇 2019年第27期

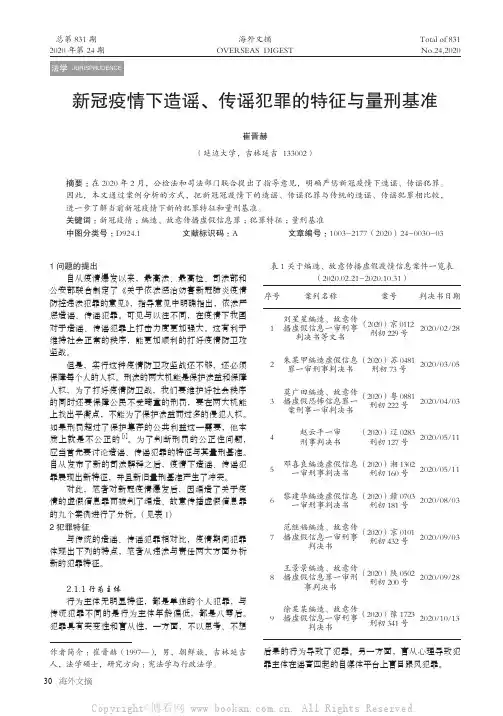

6月26日晚,网传贵州毕节、凯里等地“疑似幼儿园、孤儿院被重金贿赂养成幼儿满足兽欲”,疑似有儿童被成人性侵,手段情节十分恶劣。

6月27日,贵州省公安厅新闻发言人办公室发布官方通报,称网上传播的“毕节、凯里有未成年儿童被性侵”照片,均为赵某某从网上收集,信息系其编造。

对于在网上造谣的人,法律将如何对其进行严惩呢?

北京市中永律师事务所的王亮律师表示:如果该事件确系谣言,造谣者必须为此承担法律责任,最高可判处七年有期徒刑。

“我国刑法第二百九十一条规定了编造、故意传播虚假信息罪,这个罪名主要是指编造虚假的险情、疫情、灾情、警情,并在信息网上传播,或者明知是虚假信息,仍故意传播的行为。

”

在我国刑法中,涉及“造谣、传谣”的罪名也远不止编造、故意传播虚假信息罪这一条,不同犯罪对虚假信息范围的界定各不相同。

常见的关于“造谣、传谣”的罪名有:一、损害商业信誉、商品声誉罪。

捏造并散布虚伪事实,损害他人的商业信誉、商品声誉,给他人造成重大损失或者有其他严重情节的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;二、诬告陷害罪。

捏造事实诬告陷害他人,意图使他人受刑事追究,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;三、侮辱罪、诽谤罪。

以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;四、投放虚假危险物质罪,编造、故意传播虚假恐怖信息罪。

投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、传染病病原体等物质,或者编造爆炸威胁、生化威胁、放射威胁等恐怖信息,或者明知是编造的恐怖信息而故意传播,严重扰乱社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;五、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪。

编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息,扰乱证券、期货交易市场,造成嚴重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。