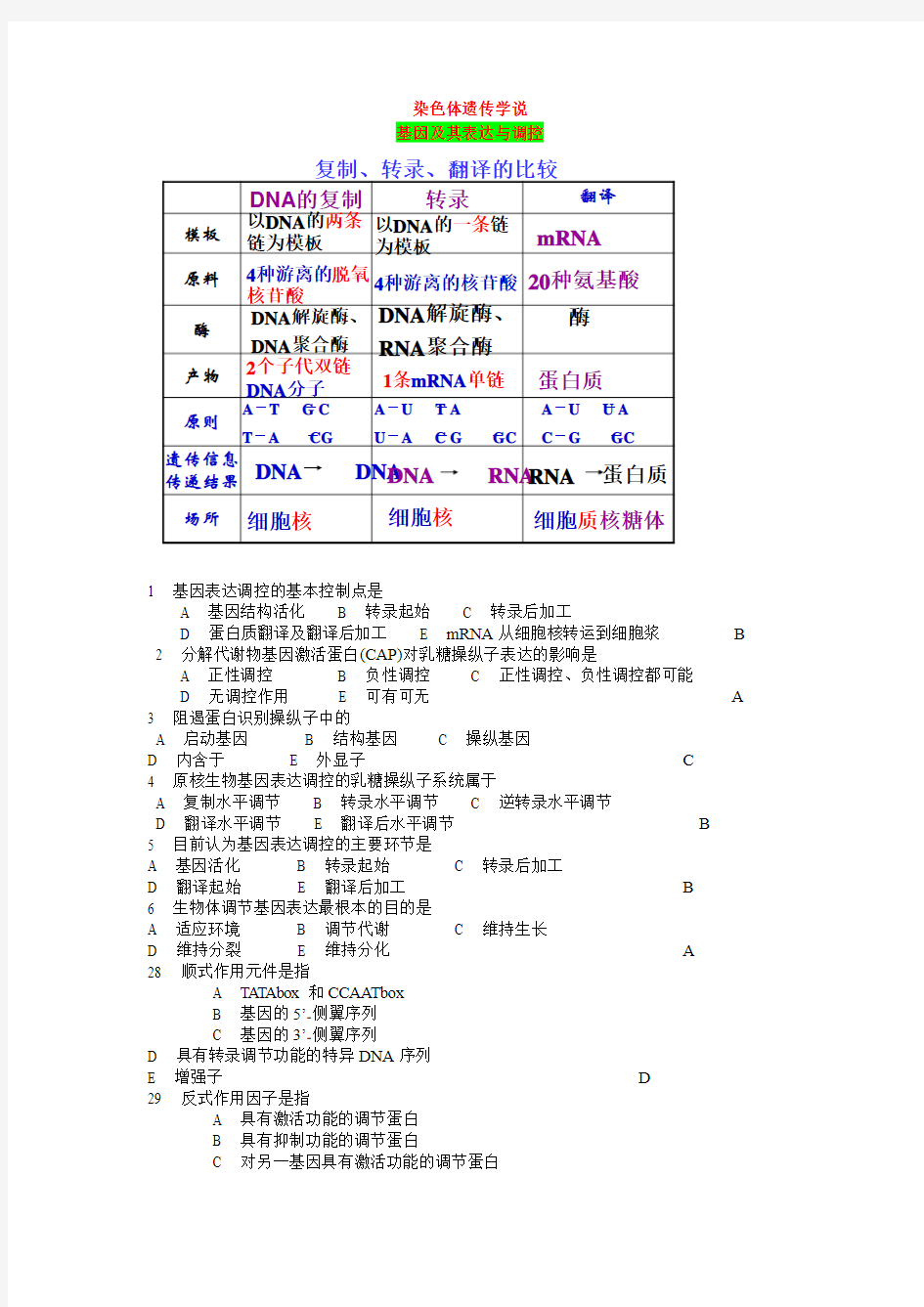

染色体遗传学说

基因及其表达与调控

1 基因表达调控的基本控制点是

A 基因结构活化

B 转录起始

C 转录后加工

D 蛋白质翻译及翻译后加工

E mRNA从细胞核转运到细胞浆B

2 分解代谢物基因激活蛋白(CAP)对乳糖操纵子表达的影响是

A 正性调控

B 负性调控

C 正性调控、负性调控都可能

D 无调控作用

E 可有可无A

3 阻遏蛋白识别操纵子中的

A 启动基因

B 结构基因

C 操纵基因

D 内含于

E 外显子C

4 原核生物基因表达调控的乳糖操纵子系统属于

A 复制水平调节

B 转录水平调节

C 逆转录水平调节

D 翻译水平调节

E 翻译后水平调节B

5 目前认为基因表达调控的主要环节是

A 基因活化

B 转录起始

C 转录后加工

D 翻译起始

E 翻译后加工B

6 生物体调节基因表达最根本的目的是

A 适应环境

B 调节代谢

C 维持生长

D 维持分裂

E 维持分化A

28 顺式作用元件是指

A TATAbox和CCAATbox

B 基因的5’-侧翼序列

C 基因的3’-侧翼序列

D 具有转录调节功能的特异DNA序列

E 增强子D

29 反式作用因子是指

A 具有激活功能的调节蛋白

B 具有抑制功能的调节蛋白

C 对另一基因具有激活功能的调节蛋白

D 对另一基因表达具有调节功能的蛋白

E 是特异DNA序列D

30 一个操纵子通常含有

A 一个启动序列和一个编码基因

B 一个启动序列和数个编码基因

C 数个启动序列和一个编码基因

D 数个启动序列和数个编码基因

E 一个启动序列、调节基因及数个编码基因B

单细胞藻类细胞培养的优势及螺旋藻的商业价值

什么是酶工程,简述其在食品中的应用

简述现代发酵工程的基本步骤

1.基因工程

利用DNA重组技术来创造新物种或给予生物以特殊概念的技术称基因工程,也称DNA重组技术。

2.细胞工程

所谓细胞工程是指以细胞为基本单位,在体外条件下进行培养、繁殖、或人为地使细胞的某些生物学特性按人们的意志发生改变,从而达到改良生物品种和创造新品种,加速动物、植物个体的繁殖,或获得某些有用的物质的过程。它包括了动植物细胞的体外大量培养技术、细胞融合技术(也称细胞杂交技术)、细胞拆分、染色体工程和繁殖生物学技术等。

3.发酵工程

利用微生物生长速度快、生长条件简单以及代谢过程特殊等特点,在合适条件下,通过现代化工程技术手段,最大限度地发挥微生物的某种特定功能生产出人类所需的产品称为发酵工程,也称微生物工程。它包括了微生物生长动力学、发酵条件的优化和控制、生化反应器的设计和产品的分离、提取和精制等技术

4.酶工程

利用酶、细胞器或细胞所具有的特异催化功能,或对酶结构进行修饰改造,并借助于生物反应器和工艺优化过程,有效地发挥酶的催化特性来生产人类所需产品的技术。它包括酶固定化技术、细胞固定化技术、酶化学修饰技术和酶反应器设计等技术。

一、填空题

1.传统生物技术的技术特征是酿造技术和发酵技术,现代生物技术的技术特征是以重组DNA技术为核心的一个综合技术体系。

2.现代生物技术的核心是基因工程,带动和推动其他各大工程的发展,而现代生物技术的基础和归宿是发酵工程和酶工程,否则就不能获得产品和经济效益,也就体现不了基因工程和细胞工程的优越性。

二、简答题

1.现代生物技术的范围包括哪10方面的技术?

重组DNA技术及其他转基因技术;

细胞和原生质融合技术;

酶和细胞固定化技术;

植物脱毒和快速繁殖技术;

动物和植物细胞大量培养技术;

动物胚胎工程技术;

现代微生物发酵技术(高密度发酵、连续发酵和其他新型发酵技术);

现代生物反应工程和分离工程;

蛋白质工程;

分子进化工程。

生命的起源

2.观察米勒的实验模拟装置,预测产生的有机小分子的类别。

在米勒的实验装置中,通入的气体主要是水蒸气、甲烷、氨、氢气,通过火花放电产生了一种暗褐色的液体。经过化学分析,这些液体中含有包括多种氨基酸在内的有机小分子物质。1.下列各项中,原始大气中所没有的是(b)。

A.水蒸气B.氧气C.氢气D.氨

2.地球上最初的生命生活在( c )。

A.陆地B.天空C.原始海洋D.原始大气

3.在生命起源的化学进化过程中,不在原始海洋中形成的是(a )。

A.有机小分子物质B.有机大分子物质

C.独立的体系D.原始生命

4.在生命起源的研究中,已经得到了科学实验证实的是下列哪个阶段?(ab )A.从无机小分子物质生成有机小分子物质

B.从有机小分子物质形成有机大分子物质

C.从有机大分子物质演变为原始生命

D.从原始生命发展为单细胞生物

5.关于生命起源的叙述中不正确的是( b )。

A.生命起源于非生命物质

B.生命起源于原始的陆地

C.原始海洋是原始生命的摇篮

D.现代地球不可能再形成原始生命

6.下列关于生命起源的化学物质的变化趋势中,不正确的是(c)。

A.由无机物生成有机物

B.由简单的有机物形成复杂的有机物

C.由水生物质演变为陆生物质

D.由无生命物质演变为有生命物质

7.按照生命起源的化学进化学说,地球上原始生命起源的最关键阶段是(d )。

A.从原始大气生成有机小分子物质

B.从有机小分子物质形成有机大分子物质

C.从有机大分子物质组成多分子体系

D.从多分子体系演变为原始生命

8.1976年,我国吉林省曾发生一场罕见的陨石雨,科学家在陨石的表面发现了多种有机小分子物质。这个事实为哪种假说提供了有利证据?( c )

A.自然发生论B.特创论C.天外胚种说D.化学进化学说

原始生命能进行新陈代谢、个体增殖等生命活动。

生命的进化

原核细胞的进化

①原始细胞的模式

–最原始的细胞:厌氧异养原核细胞(35亿年前)

原始的基因、基因组+ 膜系统(?)无氧分解代谢

②不产生O2的自养细胞

–化能自养生物:利用化学能和CO2,H2,H2S等进行有机物质的合成;

–光能自养生物:利用太阳光和H2S等进行光合作用。

③产生O2的光合自养细胞光合细菌—蓝菌

④耐氧和好氧细胞

?在整个生命史的前3/4的时间里,原核生物是地球生物圈唯一的或主要的成员。

?古细菌发现的进化学意义

–最新的分子系统学研究表明古细菌与真细菌之间的重大差异,同时发现古细菌的一系列分子生物学和细胞生物学特征与真核生物有不少相似之处;

–真核生物的直接祖先应该是远古的古细菌,而不是远古的真细菌;

–古细菌的发现导致早期生物三分支进化观点的形成:认为整个生物界进化可归为三条主干分支,它们分别代表古细菌、真细菌(或细菌)和真核生物。

这一观点是对真核生物是由原核生物单支进化而来的传统观念的极大挑战。

生物类群及生物多样性

作业7:

1、微生物的共性有哪些?

1、个体最小,表面积大

2、吸收多,转化快

3、生长旺盛,繁殖迅速

4、适应性强,易于变异

5、分布广,种类多

2、什么叫:细菌、菌落、噬菌体

3、说明细菌的营养方式和呼吸类型。

4、简述革兰氏染色的方法和内容。

病毒的复制过程。

简述病毒的分类。

1、在下列4组生物中,都属于原核生物的是

–(c)

– A 痢疾杆菌、酵母菌、衣藻

– B 痢疾内变形虫、疟原虫

– C 蓝藻、念珠藻、颤藻

– D 根霉、青霉、黄曲霉

2、链霉素是从下列哪种菌中提取生产的

–(b)

– A 细菌 B 放线菌 C 粘菌 D 霉菌

3、巴斯德发明或发现(c)

– A 用牛痘预防天花

– B 鹦鹉热的原因

– C 狂犬病的防治法

– D 噬菌体

4、外科手术器械和罐头食品的消毒,都要以能够杀死为标准。(d)

– A 球菌 B 杆菌 C 螺旋菌 D 芽孢

5、人们常用菌类含量来检测水质污染的程度,这种菌类是(b)

– A 乳酸菌 B 大肠杆菌

– C 根瘤菌 D 结核菌

6、最小的原核生物是(a)

– A 支原体 B 立克次氏体

– C 衣原体 D 痘类病毒

1 下述(A )是细菌和病毒所共有的特征或过程

A 以核酸为遗传物质;

B 依赖二分裂繁殖后代

C有核糖体;D有丝分裂。

2 在细菌生长曲线中,细菌数增加最快的是(C )

A 迟缓期;

B 加速期;

C 对数期;

D 稳定期

3 噬菌体的增殖过程包括吸附、侵入、合成、装配和(C )

A 分裂;

B 分泌;

C 释放;

D 分化

原核生物与病毒、真核生物中的原生生物和真菌,统称为微生物,微生物不是分类学的一个自然类群,只是一个相沿成习惯的人为称呼和组合。

一、原核生物

细菌、

放线菌、衣原体、支原体、

蓝细菌;原绿藻

二、真核生物

真菌(霉菌、酵母菌)、原生动物、

显微藻类;

三、非细胞生物

病毒、类病毒, 朊病毒等;

原绿藻的叶绿素包含叶绿素a和叶绿素b2种,含有类胡萝卜素,不含藻蓝素、藻红素等。与蓝藻最大的区别?

放线菌(Actinomycetes) 具有丝状分枝细胞的细菌以单细胞丝状体生长,以孢子方式繁殖的、陆生性强的G+原核细菌类微生物。介于真菌和细菌之间的微生物。

细菌的基本特征:

1 多数细菌为无分枝单细胞;

2 体积小;

3 无核膜,只有环状DNA;

4 无单位膜包裹的细胞器;

5 鞭毛为单根中空管状纤丝结构,旋转推进;

6 二等分裂方式;

7 代谢类型多

病毒的复制周期:

①吸附;

②侵入;

③脱壳;

④病毒大分子的合成,包括病毒基因组的表达与复制;

⑤装配与释放;

凡在核酸和蛋白质两种成分中,只含其中一种的分子病原体,称为亚病毒(subvirus),包括类病毒、拟病毒和朊病毒3 类。

类病毒(viroid)是一类只含RNA一种成分、专性寄生在活细胞内的分子病原体:马铃薯纺锤形块茎病类病毒。

拟病毒(virusoids)又称类类病毒(viroid-like)、壳内类病毒或病毒卫星(satellite),是指一

类包裹在真病毒粒中的有缺陷的类病毒:丁型肝炎病毒(hepatitis D virus),它的宿主是乙型肝炎病毒(HBV)

朊病毒(prion,virino)又称“普列昂”或蛋白质侵染因子(prion,是protein infection的缩写),是一类不含核酸的传染性蛋白质分子,因能引起宿主体内现成同类蛋白质分子发生与其相似构象变化,从而可使宿主致病:牛海绵状脑病

朊病毒与真病毒的主要区别

①呈淀粉样颗粒状

②无免疫原性

③无核酸成分

④由宿主细胞内的基因编码

⑤抗逆性强,能耐杀菌剂(甲醛)和高温(经120~130℃处理4h后仍具感染性)

原生动物分纲

鞭毛纲:绿眼虫、夜光虫、利氏曼原虫、

锥虫、披发虫、变形鞭毛虫等

肉足纲:大变形虫、痢疾内变形虫、表壳虫、

砂壳虫、有孔虫、太阳虫等

孢子纲:疟原虫、血孢子虫、粘孢子虫等

纤毛纲:草履虫、棘尾虫、钟虫、喇叭虫等

原生动物的经济价值:

1. 是浮游生物的组成部分,鱼类的饵料。

2. 水质污染的指示生物。

3. 形成石油的重要原料。

4. 结构简单,易培养,是很好的基础理论研究材料。

四膜虫能在无菌的液体培养基中生长繁殖,用它做营养生长和药物学方面的研究,是真核细胞基因工程研究的理想材料。

原生动物:

1、是真核生物中最原始的单细胞动物。

2、一般是单细胞个体,也有单细胞构成的群体。

3、个体小,体形结构多样化,有的身体裸露,有的能分泌特

殊的外壳,有的体内有“骨骼” 。

4、细胞分化出完成各种生理机能的类器官如鞭毛、伸缩泡、胞口等。

5、出现了在水中行动的运动类器官,运动的基本形式一种是

以鞭毛或纤毛打动水流;另一种则靠原生质的流动形成伪

足产生变形运动。

6、具有光合、吞噬和渗透即生物各种营养类型。草履虫等

具有胞口、胞咽、食物泡和胞肛等类器官。

7、排泄主要通过体表进行。大多淡水种类的水分调节和部分

代谢废物排泄主要靠伸缩泡实现。

8、没有专门的类器官进行呼吸,气体的交换靠细胞膜的渗

透作用完成。少数行光合作用。寄生种类的能量主要靠

酶的作用分解糖类。借扩散作用或内质的流动运送物质。

9、以无性生殖(二裂、复裂质裂、出芽和形成包囊)为主,有些种

类兼行有性生殖(配子和接合)。

10、对某些剌激也具有应激性,表膜下纤毛系和根丝体可控

制纤毛、鞭毛,尚有多种神经肽。

11、大多数可形成包囊,以度过不良环境,并有利于传播。

12、有四大基本类群。鞭毛纲最原始、肉足纲结构较简单、

孢子纲全部寄生、纤毛纲最为复杂。

13、分布广泛,在自然界中起着重要作用,有些寄生种类会

引起人畜的疾病,给人类造成危害。

1菌物界的建立及范畴

菌物界包括粘菌门、卵菌门和真菌门

2菌物界的基本特征

?异养,无光合作用,吸收摄养;

?呈变形虫状原生质团或单细胞、菌丝状

?不会动,但可产生游动孢子

?有细胞核和细胞壁,可进行有性和无性生殖

4 真菌和植物的互作-地衣

真菌与藻类的共生植物,藻类行光合作用为整个植物体制造养分,而真菌则吸收水分和无机盐,为藻类制造养分提供原料。

苔藓植物:植物体矮小,结构简单,低等种类常为扁平的叶状体,高等种类有类似茎、叶的分化,但无真正的根,吸收、固着功能由表皮细胞突起物——假根来完成;茎、叶中未分化出真正的输导组织——维管束.

维管植物的特征:

维管植物包括蕨类植物和种子植物。有由木质部和韧皮部组成的维管系统。木质部由导管、管胞运输水分。韧皮部由筛管和筛胞运输有机养料。

维管植物具有孢子体世代和配子体世代。孢子体非常发达,具有根、茎、叶等营养器官,并能产生具孢子的孢子囊。

蕨类植物分为5纲:石松纲Lycopodinae水韭纲Isoetinae松叶蕨纲Psilotinae木贼纲Equisetinae真蕨纲Filicinae

种子植物

(1)体内有维管组织——韧皮部和木质部;

(2)能产生种子,并用种子繁殖。

种子植物可分为裸子植物和被子植物。

裸子植物的一般特征

㈠孢子体发达:

㈡胚珠裸露:

㈢具有颈卵器的构造:

㈣传粉时花粉直达胚珠:

㈤具多胚现象:

㈥没有真正的花和果实:

被子植物的主要特征

1 孢子体高度发展和分化

2 体型、生境和营养方式的多样性

3 雌蕊具有子房、花柱和柱头的结构

4 传粉的方式多样化

5 配子体进一步简化

6 特殊的双受精方式和新型胚乳的出现

后生动物主要门类:

海绵动物门、腔肠动物门、扁形动物门、线虫动物门、环节动物门、软体动物门、节肢动物门、棘皮动物门、脊索动物门

海绵动物低等的多细胞动物,身体由疏松的细胞群组成。无器官或真正的组织;食物在领细胞内消化;通过扩散作用进行排泄和呼吸。

海绵动物在动物进化上是一个盲枝,即没有发现有其它后生动物是由海绵动物进化而来的,故称为侧生动物。

腔肠动物消化腔内水的流动,可把消化后的营养物质输送到身体各部分,兼有循环作用,故也称为消化循环腔。

原始的上皮组织:皮肌细胞既是上皮细胞,又是原始的肌肉细胞,具有上皮和肌肉两种功能扁形动物首次形成中胚层,并分化成二种组织。

首次出现肌肉组织,促使扁形动物的结构和机能产生一系列变化。

●肌肉形成使运动速度加快,导致神经和感觉器官发展完善

原始的网状神经系统→ 梯形神经系统

●肌肉形成使运动速度加快,能更有效地摄取较多食物

原始的消化腔→ 不完全的消化系统

●消化系统发展导致新陈代谢能力加强,相应的异化作用加强→ 出现原肾管型排泄系统1)日本吸血虫:寄生部位在门静脉和肠系膜静脉内;唯一的中间宿主是钉螺;引起的主要

病症:肝脾肿大、肝腹水、儿童侏儒症。

2)布氏姜片虫:寄生部位在小肠粘膜;中间宿主是扁卷螺;引起的主要病症:营养不良和消化不良。

3)华支睾吸虫:寄生部位在肝胆管;第一中间宿主是沼螺等,第二中间宿主是鱼和虾;引起的主要病症:肝腹水、儿童侏儒症。

4)猪绦虫:寄生部位在小肠;中间宿主是猪;引起的主要病症:消化不良、发育不良。

原腔动物与扁形动物一样,也是三胚层动物,但是它比扁形动物更高等,即出现了体腔。但是原腔动物的体腔是原始的,称原体腔,也称假体腔、初生体腔。这种体腔相当于胚胎早期的囊胚腔,只有体壁中胚层,没有肠(脏)壁中胚层和肠系膜。腔内充满体腔液。

环节动物门在胚胎发育形成一对中胚层细胞团后,细胞团继续分裂增殖,形成中空的体腔囊,体腔囊不断扩展,两侧的体腔囊壁外侧靠向体壁,形成体壁中胚层,分化为体壁肌肉层和体腔膜,其内侧靠向肠壁,形成肠壁中胚层,分化为肠壁肌肉层和体腔膜。由体壁中胚层和肠壁中胚层围成的腔即真体腔。

真体腔的形成在动物进化上的意义

▲肠壁外附有肌肉,使肠道蠕动,消化道在形态和功能上进一步分化,消化能力加强。

▲消化功能加强→同化功能加强→异化功能加强→排泄功能加强,排泄器官从原肾管型进化为后肾管型。

▲真体腔形成过程中残留的囊胚腔形成血管系统,从环节动物开始出现循环系统。

▲身体出现分节现象

排泄器官为后肾管型

原肾管型的排泄器官是由外胚层发育而来的。

一端封闭,另一端为对外开口……排泄孔(肾孔)排泄物靠渗透进入排泄管

后肾管型的排泄器官是由中胚层的体腔膜形成的,具有两个开口:在体内的开口为肾口

向体外的开口为肾孔

排泄物直接从肾口进入肾管,效率更高

软体动物门

主要纲的分类鉴别特征比较

体制贝壳头部足鳃代表动物

多板纲两侧对称8片不明显柱状6-数十对各种石鳖

腹足纲不对称1个明显块状1对田螺、鲍

鱼、钉螺

掘足纲两侧对称1个不明显柱状无角贝

瓣鳃纲两侧对称2片退化斧状2对珠蚌、扇贝、蛏、牡蛎头足纲两侧对称发达腕状

有壳亚纲 1 无吸盘2对鹦鹉螺

无壳亚纲无或有内壳有吸盘 1 对乌贼、章鱼、长蛸节肢动物的主要特征

1.三胚层,两侧对称,身体异律分节,有成对分节并具关节的附肢。

2. 体壁为几丁质的外骨胳,有蜕皮现象。

3. 横纹肌组成肌肉束。

4. 混合体腔,开管式循环系统。

5. 书鳃、书肺或气管呼吸。

6. 神经系统更趋集中,感觉器官发达。(但仍为链式神经系统)

7. 排泄器官为颚腺、绿腺、基节腺(后肾类型!)和马氏管。

8. 完全消化系统,有口和肛门。

9. 大多数种类雌雄异体,体内受精。

节肢动物呼吸系统虽然形式多样性,但都是体壁的衍生物。

水生种类的呼吸器官都是体壁的向外突起

陆生种类的呼吸器官都是体壁的向内凹陷

棘皮动物门:

海星纲、蛇尾纲、海百合纲、海胆纲、海参纲

脊索动物门:

?特征

具脊索

具背神经管

具鳃裂

?分类

头索动物亚门

尾索动物亚门

脊椎动物亚门

鱼纲的主要特征

1、鱼类的形态多样,生活在不同水域中的鱼类其体形就有不同的适应性

1)纺锤形:

体呈流线形,能减少运动时的阻力,游动速度快,如鲨鱼、马鲛鱼、鲤鱼、青鱼等。2)侧扁形:

身体左右扁平,游泳能力相对较差,有的只能随水飘流,如鲳鱼、鳊鱼、翻车鱼等。3)平扁形:

身体上下扁平,动作迟钝,适应于底栖生活,如牙鲆等。

4)棍棒形:

躯体沿长轴延长成棍棒状,适应于洞穴生活,游泳能力很差。如黄鳝、鳗鱼等。

2. 有成对的附肢(胸、腹鳍)和发达的尾部,偶鳍的出现在动物进化上具有重要意义。

3. 以脊柱代替脊索

在鱼类中,作为支持躯体中轴的脊索为一系列脊椎骨构成的脊柱所代替,从而加强了支持身体、保护脊髓的机能。

4. 终生以鳃呼吸

5. 循环系统为单循环

6.感觉器官比圆口纲发达,具有特殊的感觉器官侧线器官

7.皮肤有丰富的粘液腺

▲鱼类皮肤粘液腺的功能:

1) 能分泌大量粘液,使体表润滑,以减少水的磨擦。

2) 形成一层隔离膜,使皮肤减少对水分的渗透,以维持体内渗透压的平衡。

3) 粘液可保护身体不受细菌和微生物的侵袭。

8.大多数种类有鳞片

盾鳞和牙齿为同源器官。

骨鳞根椐其后缘的形状可分为:●圆鳞:●栉鳞:

硬鳞为原始硬骨鱼所特有.如中华鲟。

9.鱼类消化特点:

1)不具唾液腺。

2)软骨鱼有形态固定的肝脏和胰脏。

10.鱼类排泄特点:

以中肾为排泄器官,排泄物为氨和尿素。

鳃:重要的排泄器官--氮化物和盐分的排泄(鲤鱼,金鱼等)

11.生殖

▲大多数雌雄异体。

▲生殖方式:卵生,卵胎生,胎生(鲨鱼)

12.中枢神经系统:脑,脊髓

高级和初级指挥中枢

外周神经系统:脑神经,脊神经

传导感觉冲动和运动冲动

13. 鱼类的洄游

洄游:

是鱼类的一种周期性、定向性和集群性的迁徒运动。

鱼类依靠洄游来寻找它在生活的某一时期所需要的特定环境。

生殖洄游、索饵洄游、越冬洄游

爬行纲:羊膜、羊水:陆上繁殖的保障。胚胎在其中受到保护和滋润

哺乳纲:哺乳、全身被毛的恒温脊椎动物

生殖:雄性有外生殖器

子宫:胎盘

哺乳:

分类:原兽亚纲—过渡类型

后兽亚纲:1目(有袋目)

真兽亚纲:包括灵长目

植物生物学

雌蕊的类型:

单雌蕊——1心皮构成1雌蕊,如桃。

离生雌蕊——多心皮离生为多个雌蕊,如草莓、八角、莲。

合生雌蕊——多心皮合生为1个雌蕊,如西红柿。包括全合生、仅子房合生、子房合花柱合生。

花药的发育和花粉粒的形成:(横切面)

1.花丝顶端分生组织形成花药原始体。

2.花药原始体细胞分裂不均使花药呈四裂瓣状。

3.在花药原始体角隅处表皮下方出现孢原细胞。

4.花药原始体中部的细胞分化形成药隔。

5.孢原细胞平周分裂向外产生初生壁细胞,向内产生造孢细胞

6.初生壁细胞多向分裂形成药室内壁、中层和绒毡层,与表皮合称为花粉囊壁。

7.造孢细胞分裂几次后形成花粉母细胞。

8.花粉母细胞减数分裂形成四分体,四分体经花粉粒(小孢子)发育形成成熟花粉粒。

9.中层、绒毡层相继解体消失,药室内壁细胞的径向、横向及内切向壁有条形增而被

称为纤维层。

10.花粉粒成熟后,花药开裂,花粉粒散出。

雄性不育:

由于生理、遗传上的原因,在正常自然条件下,也会产生花药或花粉不能正常地发育,成为畸形或完全退化的现象。雄性不育的类型:1、花药退化2、花药内不产生花粉3、产生花粉败育

自花传粉、异花传粉的优缺点、意义

异花不利:如遇大风、大雨,或A、G异熟的差较远,花期不遇。所以二者常可互变。有些异花的有时可自花,反之也然。

自花有利:有纯化一面,人工育种中常培育自交系,人工自交,4~5代。优良自交系杂交,优势大。

* 虫媒、风媒也非绝对,柳属有些因昆虫减少而转变为风媒。

农业上对传粉规律的利用、控制

(1)人工辅助传粉:

* 异花传粉受外界环境影响大。(直接、间接)

* 人工喷施花粉;在田间放蜂

(2)自花传粉利用:

* 选择优良性状的单株,进行人工自花传粉培育自交系。

* 在玉米的杂交育种中,培育自交系是重要的一环。

双受精:一个精子与卵细胞结合,发育成胚;另一个精子与极核结合,发育成胚乳的受精现象。双受精是被子植物所特有的现象。

双受精特点及意义

(1) 精子与卵细胞融合速度比与极核慢,所以完成较迟。

如棉花4h,小麦3.5~4.5h(受精卵)

融合晚历时短,如棉花1h,小麦1~2h(受精极核)

(2) 被子植物特有,是进化上高度发展标志

a、精卵结合把父、母本具有差异的遗传物质重新组合,形成了兼有父母本双重遗传性的合子。(1)恢复了植物原有的染色体数,保持的物种的相对稳定性;(2)形成新的遗传性状为产生新变异提供物质基础。

b、精子、极核结合,形成三倍体的初生胚乳核,同样兼有父、母本的遗传特性,生理上更活跃,发育成的胚乳作为营养物质供胚发育之用

* 双受精完成后,合子进入休眠期(合子发生一系列变化,为分裂作准备而初生胚乳核只有短暂休眠(小麦、棉花)或无休眠(水稻)即进入第一次分裂。

严格地说,果皮是指成熟的子房壁,如果果实的组成部分除了心皮外,还有其他附属部分,则果皮的含义也扩大到非子房壁的附属结构和组织。

果实的类型

真果:指全部由子房发育而来的果实。

假果:指由子房和子房周围的结构共同发育而来的果实。

如花被、花托、花序轴等(梨、苹果、瓜类、菠萝等)参与发育形成果实。如:梨、苹果主要食用部分是花筒,子房占很小比例。南瓜、冬瓜主要食用部分是果皮。西瓜食用部分为胎座,均有花托部分参与发育。

单果: 每朵花仅一个子房形成的果。

聚合果:一朵花中的离生心皮发育形成的果实群。

聚花果:整个花序发育形成的果实。

被子植物生活史

种子——幼苗——植株——开花——传粉——受精——合子——种子

生活史:从种子经营养生长,生殖生长又形成新一代种子的整个生活历程。

被子植物生活史特点:

分二阶段:

(1)从合子到胚囊母细胞、花粉母细胞的减数分裂前(2N)二倍体阶段(孢子体阶段)。

(2)从减数分裂开始到成熟胚囊(雌配子体)和2-3细胞花粉粒止(N)单倍体阶段(配子体阶段)。

特点:配子体世代极短,结构简单,退化,不能独立生活,“寄生”于孢子体,孢子体发达,阶段长,复杂。

◆植物根系吸水方式:主动吸水—— 根压;被动吸水——蒸腾拉力

植物激素包括几类:

生长素类(IAA)赤霉素类(GA)、细胞分裂素类(CTK)、脱落酸(ABA)和乙烯(ETH)

乙烯的生理作用

1)促进细胞扩大

抑制伸长生长(矮化)

“三重反应” 促进横向生长(加粗)

地上部失去负向重力生长(变弯)

2)促进果实成熟

3)促进器官脱落

4)促进开花和雌花分化

5)其他

乙烯还可诱导插枝不定根的形成,促进根的生长和分化,打破种子和芽的休眠,诱导次生物质(如橡胶树的乳胶)的分泌等。

高等植物的运动可以分为向性运动(向光性向重力性向水性向化性)和感性运动

经一定时间的低温处理才能诱导或促进开花的现象称春化作用(vernalization)。

动物生物学

运动系统由骨、骨连结和骨胳肌三部分组成,在神经系统的调节和其它各系统的配合下,发生运动。

全身的骨通过骨连结构成骨胳。骨胳构成人体的支架,并赋予人体基本形态,起着保护、支持和运动的作用。

骨骼肌借肌键附着于相邻两块骨的骨面上,收缩时以骨连结为支点,牵引骨改变位置,产生各种运动。

在运动过程中,骨是杠杆,骨连结起枢纽作用,骨胳肌则是运动的动力器官。

?细胞(cell)

↓

?组织:由一群结构、功能相同的细胞组成

↓的细胞群体。(tissue)

器官:由多种组织组成,完成一种或多

↓种功能的功能单位。(organ)

系统:由多种功能相关的器官组成,彼此分工协

作以完成一系列生理功能。(system)

脊椎动物的系统包括:

骨骼系统(skeletal organ system)

皮肤系统(integumentary organ system)

消化系统(digestive organ system)

淋巴免疫系统(immune and lymphatic organ system)

排泄系统(excretory organ system)

内分泌系统(endocrine organ system)

神经系统(nervous organ system)

肌肉系统(muscular organ system )

生殖系统(reproductive organ system)

循环系统(circulatory systen)

呼吸系统(respiratory system)

动物的运动类型

1 变形运动

2 纤毛运动

3 肌线运动

4 肌肉运动

骨骼肌收缩原理:(微丝滑动学说)

肌肉的伸长或缩短是粗、细肌丝在肌节内相互滑动而发生的,肌小节长度发生变化,而肌丝的长度不变。当肌纤维收缩时:由Z线发出的细微丝向暗带滑动,使相邻的Z线距离靠近,明带变短、H带也变短、甚至消失;暗带长度不变。( I带的宽度可因肌纤维的不同收缩状态而有差异,收缩时变窄,舒张时变宽;A带在任何状态都保持一定的宽度。)因每个肌节都缩短→整个肌纤维缩短。

肌肉收缩的基本过程

肌肉动作电位

肌浆中Ca2+

横桥头部和肌动蛋白结合引起横桥头部构象改变

横桥头拖动细肌丝向M线方向滑动,消耗A TP

肌小节缩短

人的消化系统(digestive system)由消化管和消化腺两大部分组成。

1、消化管:包括:口腔、咽、食管、胃、小肠(分为十二指肠、空肠、回肠)和大肠等部分。通常把从口腔到十二指肠的一段,称为上消化道,空肠到肛门的一段称为下消化道。

2、消化腺是分泌消化液的腺体,包括大小两种。大消化腺有:唾液腺、肝和胰腺;小消化腺则位于消化管壁内,如食管腺、胃腺和肠腺等。

人体的消化系统由消化道和消化腺组成。食物由口腔进入,经食道到达胃,被分解为更小的化学物质。

消化作用主要在胃和小肠中进行。

肝脏可以分泌胆汁进入小肠,帮助脂肪的消化。小肠是消化食物与吸收营养素的主要器官,大肠吸收水份、电解质、部分维生素;形成粪便。

为什么说小肠是消化、吸收的主要器官,小肠怎样适应其功能?

(1)小肠是消化道中最长的部分,长约5-7米,食糜从胃幽门到大肠需几小时。

(2)小肠的多种运动形式有利于食物的消化吸收。小肠具有分节运动和蠕动,有时有蠕动冲。

(3)小肠的巨大吸收面积有利于提高吸收效率。

小肠的皱襞、小肠绒毛、微绒毛,使小肠的总吸收面积比肠管内表面积大600倍。

(4)多种消化腺:小肠内有肠腺及多种消化液。

人与高等动物有内、外呼吸之分。

内呼吸指组织细胞(或体液)之间的气体交换过程;

外呼吸指血液与外界空气在肺部等呼吸器官进行的气体交换过程

低等动物用湿润的体表呼吸。

从软体动物开始具有专职的呼吸器官。书肺、气管

脊椎动物的呼吸

水生----鳃

陆生----肺

鱼类------鳃

爬行类-----囊状肺

鸟类------实心肺

哺乳类----弹性的实心肺

动物血循环进化过程的小结

血红蛋白与一氧化碳的结合力比与氧的结合力大200多倍,而且血红蛋白与一氧化碳结合后分离的速度极慢。因此,大量的血红蛋白与一氧化碳结合后,氧便失去了与一氧化碳结合的机会,使身体各部分组织缺乏氧的供应而发生呼吸障碍,这就是煤气中毒(也叫一氧化碳中毒)。

原始无脊椎动物消化循环腔(无独立循环系统)

脊椎动物由心脏和血管组成的封闭循环系统

无脊维动物开放式循环系统的特点:血液从心脏流入血管,然后流入血腔,内脏浸于血液中;血腔中的血液经过组织间隙,再从另外一端血管流回到心脏。

封闭的循环系统:血液与间隙体液分开,被限制在血管中循环流动。

血液循环的途径:

1.体循环(大循环):左心室主动脉全身各级小动脉

全身各部毛细血管全身各级小静脉上、下腔静脉、右心房

2.肺循环(小循环):

右心室肺动脉肺泡毛细血管肺静脉左心房

心率:单位时间内(每分钟)心脏搏动的次数。70-100次/分钟

Rh阴性:红细胞上缺乏D 抗原,我国汉族人中1%属Rh阴性

渗透调节,即动物体内水分和盐类含量的调节。

海洋动物的渗透调节——排盐、保水

淡水动物的渗透调节——排水、保盐

陆生动物的渗透调节——减少水分流失

无脊椎动物排泄废物:

原生动物、海绵动物伸缩泡

扁形动物等原管肾排泄

环节动物后管肾

昆虫马氏小管排泄

尿的形成?超滤、重吸收、分泌。

超滤:当血液经过肾小体时,血浆中除蛋白质等大分子物质外,其余成分均可经过滤过屏障被滤至肾小囊腔形成原尿;

重吸收:原尿经过肾小管各段中,一部分(约99%)有用的物质和部分水分又被重新吸收入血液循环(肾小管近曲小管是重吸收最主要的场所);

分泌:原尿又收纳肾小管分泌的K+ 、H+ 、NH3 等最后形成终尿排出体外。

●动作电位—神经冲动的产生

1)首先Na离子通道打开,Na离子内流,离子经通道的流动产生了电流,电流改变了膜电位,这就是电信号。即产生去极化,

2)至中性后继续反极化。

3)Na离子通道逐渐关闭,而这时K离子继续外流,使膜再次极化,膜极性恢复到静息时的状态。

在去极化-反极化-再极化过程中膜电位的变化,即由膜的外正内负到外负内正,再到外正内负的过程称为动作电位—神经冲动。

腔肠动物才开始出现最简单的神经系统。水螅全身遍布着网状神经,无中枢神经与周围神经的分化。——网状神经系统

扁形动物的神经细胞聚集成索,索之间有横神经连接成梯形,两条神经索在头部汇合膨大,形成了简单的“脑”

节肢动物中昆虫的神经系统表现出更集中化和头部化的倾向。由脑和一条或多条神经索组成了中枢神经,其脑的体积更大、更复杂,神经索与周围神经的区别更加明显。

脊椎动物中枢神经系统的进化:鸟、哺乳动物:脑是神经系统的主导地位。

左右大脑半球的功能特点:

●左半球:主要支配说话、写字、数学计算和程序逻辑推理等等理性思维,控制神经

活动占主导地位,“理性”脑。——思想型。

●右半球:支配想象力、空间感觉、艺术与音乐能力、理解复杂的关系,“感性”脑。

——艺术型。

非特异性免疫特异性免疫

第一道防线第二道防线第三道防线

皮肤吞噬细胞、NK细胞淋巴细胞

粘膜抗菌蛋白(细胞免疫)

分泌物炎症反应抗体

(体液免疫)

特异性免疫:是生物体在与外来侵害物(称为免疫)作用之后才获得的免疫性。这种获得的免疫性对诱发的抗原有特异性,所以又称获得的特异性免疫。

抗原:可以使机体产生特异性免疫反应的物质,如蛋白质、大分子多糖等。

免疫应答:抗原进入机体刺激免疫细胞活化、增殖、分化,产生免疫物质发挥免疫效应,将抗原破坏、清除的整个过程叫免疫应答。

?免疫细胞负责特异性免疫。

?包括B细胞产生的抗体介导的体液免疫和T淋巴细胞介导的细胞免疫。

特异性免疫的两个特点——

专一性

记忆性

放大性

?感应阶段:识别异己

?反应阶段:淋巴细胞增殖

?效应阶段:效应细胞、记忆细胞

人的内分泌系统及内分泌腺包括:松果体、下丘脑、脑垂体、甲状腺、甲状旁腺、胸腺、肾上腺、胰腺、性腺(男性为睾丸,女性为卵巢)等

下丘脑是身体内分泌系统的总枢纽,它通过垂体将神经系统与内分泌系统有机地联系起来。精子顶体与卵膜(透明带)上的ZP3蛋白接触,导致顶体膜穿孔,放出透明质酸溶解酶,消化出一条裂缝。精子沿裂缝与卵接触,精卵膜融合,精子入卵。

卵的活化:

1)完成第二次减数分裂

2)引起卵质的流动

3)蛋白合成增加

人工活化卵——注入钙或温和损伤。

胎儿从卵裂到出生的9个月时间内的发育过程可分为明显的3个阶段。每一阶段大约持续12周。

第一阶段:单细胞的受精卵发育成高度分化的多细胞胚胎;

第二阶段:体积增大和人体特征的精细化

第三阶段:胎儿迅速成长,神经系统和各器官系统基本完善。

第三章遗传的染色体学说 1 有丝分裂和减数分裂的区别在哪里?从遗传学的角度来看,这两种分裂各有什么意义?那么,无性生殖会发生分离吗?试加以说明。 解:有丝分裂和减数分裂的区别: (1)有丝分裂是体细胞的分裂方式,而减数分裂一般仅存在于生殖细胞中。(2)有丝分裂DNA复制一次,细胞分裂一次,染色体数由2n-2n,减数分裂DNA 复制一次,细胞分裂两次,染色体数由2n-n。 (3)有丝分裂在S期进行DNA合成,然后经过G2期进入有丝分裂期。减数分裂前DNA合成时间较长,合成后立即进入减数分裂,G2期很短或没有。 (4)有丝分裂时每一条染色体独立活动,减数分裂中染色体会发生配对、联会、交叉、交换等。 (5)有丝分裂进行的时间较短,一般为1-2小时,减数分裂进行时间长, 例如人的雄性配子减数分裂需24小时,雌配子甚至可长达数年。 有丝分裂的遗传学意义: 通过有丝分裂维持了生物个体的正常生长和发育(组织及细胞间遗传组成的一致性);并且保证了物种的连续性和稳定性(单细胞生物及无性繁殖生物个体间及世代间的遗传组成的一致性)。 减数分裂的遗传学意义: (1)通过减数分裂和受精过程中的染色体数目交替(2n-n-2n),保证了物种世代间染色体数目的稳定性。 (2)在减数分裂过程中,由于同源染色体分开,移向两极是随机的(染色体重组) ,加上同源染色体的交换(染色体片断重组) ,大大增加了配子的种类,从而增加了生物的变异,提高了生物的适应性,为生物的发展进化提供了物质基础。 无性生殖不经过两性生殖细胞的结合,而是由生物体自身的分裂生殖或其体细胞生长发育形成个体过程一般没有和其他个体或结构发生基因交流,自身也不发生减数分裂,因此在正常情况下不会发生分离,但由于外界环境条件的影响通过无性生殖方式产生的个体也有可能会发生变异。 2 水稻正常的孢子体组织,染色体数目是12对,问下列各组织的染色体数目是

遗传的染色体学说 【学习目标】 1.知识目标 (1)说出基因位于染色体上的理论假说和实验证据。 (2)概述孟德尔遗传规律的现代解释。 2.过程与方法 (1)运用有关基因与染色体的知识阐明孟德尔遗传规律的实质。 (2)尝试运用类比推理的方法,解释基因位于染色体上。 3.情感态度与价值观 (1)认同科学研究需要丰富的想象力,大胆质疑和勤奋实践的精神,以及对科学的热爱。 (2)参与类比推理的过程,提出与萨顿假说相似的观点,体验成功的喜悦。 【学习重点】 1.基因位于染色体上的理论假说和实验证据。 2.孟德尔遗传规律的现代解释。 【学习难点】 1.运用类比推理的方法,解释基因位于染色体上 2.基因位于染色体上的实验证据。 【学习方法】 课前导学、质疑讨论、反馈矫正、迁移创新 【典型例题解析】 例1 某生物的基因型为AaBb,已知Aa和Bb两对等位基因分别位于两对同源染色体上。那么,正常情况下该生物在减数分裂形成精子过程中,基因的走向不可能的是() (A)A与B走向一极,a与b走向另一极 (B)A与b走向一极,a与B走向另一极 (C)A与a走向一极,B与b走向另一极 (D)A或a走向哪一极、B或b走向哪一极都是随机的 解析基因在染色体上,基因和染色体行为存在着明显的平行关系。在减数分裂形成配子过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。也就是说,基因A和a会分离、基因B和b会分离,因此,正常情况下选项(C)是不可能发生的。在减数分裂过程中,

同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。即A或a走向哪一极、B或b走向哪一极都是随机的,因此,AaBb的个体可产生AB、Ab、aB、ab四种类型的配子。答案:(C)。 例2 右图是基因型为RrDd的某种动物一个卵细胞基因组成示意图。请据图分析回 答: (1)该种动物体细胞内含有对同源染色体。 (2)由此图可判断该动物雌性个体最多能形成种类型的卵细胞。 (3)研究基因R和r在形成卵细胞时的传递规律,符合基因的定律中的;研究基因R、r和D、d在形成卵细胞时的传递规律,符合的基因的定律。 解析(1)图中所示的卵细胞的染色体为2条,而卵细胞中的染色体数目是该个体体细胞染色体数目的1/2,因此该种动物细胞内的有2对同源染色体。 (2)从图中可知,R和D位于2条非同源染色体上。也即RrDd两对等位基因位于两对同源染色体上。因此,RrDd的个体经过减数分裂可产生RD、Rd、rD、rd四种类型的配子。 (3)R和r是一对等位基因,位于一对同源染色体上,基因的传递符合分离定律。Rr和Dd两对等位位于两对染色体上,基因的传递符合自由组合定律。答案:(1)2。(2)4。(3)分离;自由组合。 【课前导学】 A、自主学习 一、萨顿的假说 1.基因在杂交过程中保持____________和____________。染色体在配子形成和受精过程中,也有 ____________的形态结构。 2.在体细胞中基因____________存在,染色体也是____________存在。在配子中成对的基因只有一个,同样,成对的染色体也只有一条。 3.体细胞中成对的基因一个来自____________方,一个来自____________方。____________ 也是如此。 4.非等位基因在形成配子时____________,非同源染色体在减数第一次分裂后期也是自由组合的。 二、基因位于染色体上的实验证据 1.果蝇中控制白眼的基因(用w表示)位于X染色体上,而____________上没有它的等位基因,若红眼雌果蝇的基因型为X W X W,可产生配子____________,白眼雄果蝇的基因型为____________,可产生配子 ____________和____________,雌雄配子受精可得后代____________和____________。让F1杂交可得F2,其基因型为____________、____________、____________、____________。 2.一条染色体上有____________个基因;基因在染色体上呈____________排列。

遗传学名词解释 11、性状:生物体或其组成部分所表现的形态、生理或行为特征称为性状(character/trait) 13、相对性状:不同生物个体在单位性状上存在不同的表现,这种同一单位性状的相对差异 称为相对性状 14、显性(dominate)性状:在子一代中出现来的某一亲本的性状。 15、隐性 (recessive)性状:在子一代中未出现来的某一亲本的性状。 17、基因型(genotype):指生物个体基因组合,表示生物个体的遗传组成,又称遗传型; 18、表现型(phenotype):指生物个体的性状表现,简称表型。 19、纯合基因型:具有一对相同基因的基因型称为纯合基因型(homozygous genotype),如 CC和cc;这类生物个体称为纯合体(homozygote)。 ●显性纯合体(dominant homozygote), 如:CC. ●隐性纯合体(recessive homozygote), 如:cc. 21、基因的分离定律:一对等位基因在杂合体中各自保持其独立性,在配子形成时,彼此分 开,随机地进入不同的配子,在一般情况下:F1杂合体的配子分离比 为1:1,F2表型分离比是3:1,F2基因型分离比为1:2:1 22、测交(test cross)法:即把被测验的个体与隐性纯合亲本杂交,根据侧交子代(Ft)的 表现型和比例测知该个体的基因型。 23、独立分配定律:支配两对(或两对以上)不同性状的等位基因,在杂合状态时保持其独 立性。配子形成时,各等位基因彼此独立分离,不同对的基因自由组合。 24、系谱分析法:用图解表明一个家族中某种性状(或遗传疾病)发生的情况,进而判断该 性状(或遗传疾病)的遗传方式。 27、外显率(penetrance):指在特定环境中,某一基因型(常指杂合子)个体显示出预期表型 的频率(以百分比表示)。就是说同样的基因型在一定的环境中有的 个体表达了,而有的个体可能没有表达,这样外显率就小于100% ——不完全外显。外显率为100%——完全外显 28、表现度(expressivity):是指具有相同基因型的个体之间基因表达的变化程度。 29、共显性/并显性:一对等位基因的两个成员在杂合体中都表达的遗传现象。 30、镶嵌显性:由于等位基因的相互作用,双亲的性状在子代同一个体的不同部位表现的镶 嵌图式。 31、隐性致死基因:在杂合时不影响个体的生活力,但在纯合时有致死效应的基因。 32、显性致死基因(dominant lethal gene):在杂合状态下即表现致死作用的致死基因 33、复等位基因:在群体中占据某同源染色体同一座位的两个以上的决定同一性状的基因 34、基因互作:基因在决定同一生物性状表现时,所表现出来的相互作用。 35、互补基因:两对非等位的显性基因同时存在并影响生物的某同一性状时才使之表现该性 状,其中任一基因发生突变都会导致同一突变性状出现,这类基因称为互补基因。 37、叠加效应:不同基因对性状产生相同影响,只要两对等位基因中存在一个显性基因,表 现为一种性状;双隐性个体表现另一种性状;F2产生15:1的性状分离比例。 这类作用相同的非等位基因叫做叠加基因 38、上位效应:影响同一性状的两对非等位基因中的一对基因(显性或隐性)掩盖另一对显 性基因的作用时,所表现的遗传效应称为上位效应,其中的掩盖者称为上位 基因,被掩盖者称为下位基因。 39、显性上位:在上位效应中,起掩盖作用的是一个显性基因,使另一个显性基因的表型被 抑制,孟德尔F2表型比率被修饰为12:3:1

外显子:把基因内部的转译部分即在成熟mRNA中出现的序列叫外显子。 复等位基因:在种群中,同源染色体的相同座位上,可以存在两个以上的等位基因,构成一个等位基因系列,称为复等位基因。 F因子:又叫性因子或致育因子,是一种能自我复制的、微小的、染色体外的环状DNA分子,大约为大肠杆菌全长的2%,F因子在大肠杆菌中又叫F质粒。 母性影响:把子一代的表型受母本基因型控制的现象叫母性影响。 伴性遗传:在性染色体上的基因所控制的形状与性别相连锁,这种遗传方式叫伴性遗传。 杂种优势:指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种一代在生长势、生活力、繁殖力、抗逆性以及产量和品质等性状上比双亲优越的现象。 F′因子:把带有部分细菌染色体基因的F因子叫F′因子。 隔裂基因:真核类基因的编码顺序由若干非编码区域隔开,使阅读框不连续,这种基因称为隔裂基因,或者说真核类基因的外显子被不能表达的内含子一一隔开,这样的基因称为隔裂基因。 细胞质遗传:在核外遗传中,其中由细胞质成分如质体、线粒体引起的遗传现象叫细胞质遗传。 同源染色体:指形态、结构和功能相似的一对染色体,他们一条来自父本,一条来自母本。 转座因子:指细胞中能改变自身位置的一段DNA序列。 基因工程(遗传工程):狭义的遗传工程专指基因工程,更确切的讲是重组DNA技术,它是指在体外将不同来源的DNA进行剪切和重组,形成镶嵌DNA分子,然后将之导入宿主细胞,使其扩增表达,从而使宿主细胞获得新的遗传特性,形成新的基因产物。 常染色质与异染色质:着色较浅,呈松散状,分布在靠近核的中心部分,是遗传的活性部位。着色较深,呈致密状,分布在靠近核内膜处,是遗传的惰性部位。又分结构异染色质或组成型异染色质和兼性异染色质。前者存在于染色体的着丝点区及核仁组织区,后者在间期时仍处于浓缩状态。 等显性(并显性,共显性):指在F1杂种中,两个亲本的形状都表现出来的现象。 限性遗传与从性遗传:限性遗传是指位于Y染色体(XY型)或W染色体(ZW型)上的基因所控制的遗传性状只限于雄性或雌性上表现的现象。从性遗传指常染色体上的基因控制的性状在表型上受个体性别影响的现象。 连锁群:存在于一个染色体上的各个基因经常表现相互联系,并同时遗传于后代,这种存在于一个染色体上在遗传上表现一定程度连锁关系的一群基因叫连锁群。 性导:利用F′因子形成部分二倍体叫做性导。 核型和核型分析:通常把有丝分裂中期染色体的形态、大小和数目称为核型,通过细胞学观察,取得分散良好的细胞分裂照片,就可测

遗传学名词解释(中英对照版) abortive transduction 流产转导:转导的DNA片段末端掺入到受体的染色体中,在后代中丢失。 acentric chromosome 端着丝粒染色体:染色体的着丝粒在最末端。 Achondroplasia 软骨发育不全:人类的一种常染色体显性遗传病,表型为四肢粗短,鞍鼻,腰椎前凸。 acrocetric chromosome 近端着丝粒染色体:着丝粒位于染色体末端附近。 active site 活性位点:蛋白质结构中具有生物活性的结构域。 adapation 适应:在进化中一些生物的可遗传性状发生改变,使其在一定的环境能更好地生存和繁殖。 adenine 腺嘌呤:在DNA中和胸腺嘧啶配对的碱基。 albino 白化体:一种常染色体隐性遗传突变。动物或人的皮肤及毛发呈白色,主要因为在黑色素合成过程中,控制合成酪氨酸酶的基因发生突变所致。 allele 等位基因:一个座位上的基因所具有的几种不同形式之一。 allelic frequencies (one frequencies)在群体中存在于所有个体中某一个座位上等位基因的频率。 allelic exclusion 等位排斥:杂合状态的免疫球蛋白基因座位中,只有一个基因因重排而得以表达,其等位基因不再重排而无活性。 allopolyploicly 异源多倍体:多倍体的生物中有一套或多套染色体来源于不同物种。 Ames test 埃姆斯测验法:Bruce Ames 于1970年人用鼠伤寒沙门氏菌(大鼠)肝微粒体法来检测某些物质是否有诱变作用。 amino acids 氨基酸:是构成蛋白质的基本单位,自然界中存在20种不同的氨基酸。 aminoacyl-tRNA 氨基酰- tRNA:tRNA的氨基臂上结合有相应的氨基酸,并将氨基酸运转到核糖体上合成蛋白质。 aminoacyl-tRNA synthetase 氨基酰- tRNA合成酶:催化一个特定的tRNA结合到相应的tRNA分子上。因有20种氨基酸,故有20种氨基酰- tRNA合成酶。 amniocentesis 羊膜穿刺术:产前诊断中一种采羊水的方法。 amorph 无效等位基因:一种突变的形式,突变后的基因不能指令合成有功能的蛋白质。 amphiodiploid 双二倍体:即异源四倍体。 amplification 扩增:许多DNA拷贝的产物来自DNA的一个主要区域。 aneuploid 非整倍体:一种染色体数目的变异体,细胞中增加或减少一条或几条染色体。 annealing 退火:即DNA复性,降低温度使两条DNA单链重新互补结合形成双链的过程。 antibody 抗体:一种免疫蛋白分子,由免疫系统产生,可识别特异抗原并与之结合。 anticodon 反密码子:在tRNA的反密码子环上的三个相连的碱基可和mRNA上的密码子 互补结合。 antigen 抗原:任何一种可刺激机体产生抗体,并能与之特异结合的大分之物质。 AP site AP位点:即脱嘧啶脱嘌呤的位点,由DNA上碱基糖苷链的断裂形成,在修复时可供脱嘧啶嘌呤内切酶识别。 ascospore 子囊孢子:某些真菌产生的有性孢子,位于子囊中,为单倍性,常呈线状排列。 attached X 并联X染色体:一对果蝇的X染色体端端相连,作为一个单位进行遗传。

第三章遗传的染色体学说 1、有丝分裂和减数分裂的区别在哪里?从遗传学角度来看,这两种分裂各有什么意义?那么,无性生殖会发生分离吗?试加说明。 答:有丝分裂和减数分裂的区别列于下表: 有丝分裂减数分裂 发生在所有正在生长着的组织中从合子阶段开始,继续到个体的整个生活周期无联会,无交叉和互换使姊妹染色体分离的均等分裂每个周期产生两个子细胞,产物的遗传成分相同子细胞的染色体数与母细胞相同只发生在有性繁殖组织中高等生物限于成熟个体;许多藻类和真菌发生在合子阶段有联会,可以有交叉和互换后期I是同源染色体分离的减数分裂;后期II是姊妹染色单体分离的均等分裂产生四个细胞产物(配子或孢子)产物的遗传成分不同,是父本和母本染色体的不同组合为母细胞的一半 有丝分裂的遗传意义: 首先:核内每个染色体,准确地复制分裂为二,为形成的两个子细胞在遗传组成上与母细胞完全一样提供了基础。其次,复制的各对染色体有规则而均匀地分配到两个子细胞的核中从而使两个子细胞与母细胞具有同样质量和数量的染色体。 减数分裂的遗传学意义 首先,减数分裂后形成的四个子细胞,发育为雌性细胞或雄性细胞,各具有半数的染色体(n)雌雄性细胞受精结合为合子,受精卵(合子),又恢复为全数的染色体2n。保证了亲代与子代间染色体数目的恒定性,为后代的正常发育和性状遗传提供了物质基础,保证了物种相对的稳定性。 其次,各对染色体中的两个成员在后期I分向两极是随机的,即一对染色体的分离与任何另一对染体的分离不发生关联,各个非同源染色体之间均可能自由组合在一个子细胞里,n对染色体,就可能有2n种自由组合方式。 例如,水稻n=12,其非同源染色体分离时的可能组合数为212 = 4096。各个子细胞之间在染色体组成上将可能出现多种多样的组合。 此外,同源染色体的非妹妹染色单体之间还可能出现各种方式的交换,这就更增加了这种差异的复杂性。为生物的变异提供了重要的物质基础。 2、水稻的正常的孢子体组织,染色体数目是12对,问下列各组织的染色体数目是多少? (1)胚乳;(2)花粉管的管核;(3)胚囊;(4)叶;(5)根端;(6)种子的胚;(7)颖片; 答;(1)36;(2)12;(3)12*8;(4)24;(5)24;(6)24;(7)24; 3、用基因型Aabb的玉米花粉给基因型AaBb的玉米雌花授粉,你预期下一代胚乳的基因型是什么类型,比例如何? 答: 雌配子极核雄配子 Ab AB AABB AAABBb AAaBBb

高三生物复习——遗传的染色体学说 知识梳理 1.基因行为与染色体行为关系的类比分析 基因的行为和减数分裂过程中的染色体行为有着平行的关系 由上述平行关系得出的结论:细胞核内的染色体可能是基因载体,即遗传的染色体学说。2.孟德尔定律的细胞学解释 (1)细胞内的基因都在染色体上(×) (2)基因的行为与染色体的行为总是呈现平行关系(×) (3)染色体与生物的遗传相关,是生物的遗传物质(×)

(4)子代中控制某一性状的基因必有一个来自母方,另一个来自父方(×) (5)人类的初级精母细胞和精细胞中都含Y染色体(×) (6)性染色体上的基因都随性染色体传递(√) (7)含X染色体的配子是雌配子,含Y染色体的配子是雄配子(×) (8)女性的某一条X染色体来自父方的概率是1/2,男性的X染色体来自母亲的概率是1 (√) 命题点一基因行为与染色体行为的平行关系 1.下列叙述中,不能说明“核基因和染色体行为存在平行关系”的是() A.基因发生突变而染色体没有发生变化 B.非等位基因随非同源染色体的自由组合而组合 C.二倍体生物形成配子时基因和染色体数目均减半 D.Aa杂合子发生染色体缺失后,可表现出a基因的性状 答案A 解析非同源染色体和非同源染色体上的非等位基因均表现自由组合,二倍体生物的配子中染色体和基因数目均减半都说明了基因和染色体之间存在着明显的平行关系;Aa杂合子发生染色体缺失后,可表现出a基因的性状,说明染色体缺失后导致了A基因的缺失,也能说明基因和染色体行为存在平行关系。 2.萨顿假说认为“基因是由染色体携带着从亲代传递给子代的”,则相关推测不正确的是() A.体细胞中基因和染色体是成对存在的 B.体细胞中成对的基因一个来自父方,另一个来自母方,同源染色体也是如此 C.不同物种的细胞中基因数量和染色体数量的比值是一定的 D.减数分裂时,同源染色体上的非等位基因无法自由组合 答案C 解析体细胞中基因和染色体是成对存在的,A正确;体细胞中成对的基因一个来自父方,另一个来自母方,同源染色体也是如此,B正确;不同物种的染色体数目一般不同,一条染色体上有多个基因,并且基因数目不一,因此不同物种的细胞中基因数量和染色体数量的比值是不定的,C错误;减数分裂时,同源染色体上的非等位基因无法自由组合,D正确。命题点二孟德尔定律的细胞学解释

1? ? 不对,各有 ? ?完全来自父亲或者母亲。 第三章 1. 有丝分裂和减数分裂的区别在哪里?从遗传学角度来看,这两种分裂各有什么意 义?无性生殖会发生性状分离吗?试加以说明。 答案: 参阅第三章第二节。 2. 水稻正常的孢子体组织中染色体数目是12 对,问下列各组织的染色体数目是多少? (1)胚乳;(2)花粉管的管核;(3)胚囊;(4)叶;(5)根端;(6)种子的胚;(7)颖片。 答案: (1)3n=36条;(2)n=12条;(3)n=12条;(4)2n=24条;(5)2n=24条;(6)2n=24 条;(7)2n=24条。 3. 用基因型Aabb的玉米花粉给基因型AaBb的玉米雌花授粉,你预期下一代胚乳的基 因型是什么类型,比例如何? 答案: AAABBb∶AAaBBb∶Aaabbb∶aaabbb∶AAAbbb∶AAabbb∶AaaBBb∶aaaBBb = 1∶1∶ 1∶1∶1∶1∶1∶1。 4. 某生物有两对同源染色体,一对染色体是中间着丝粒,另一对是端部着丝粒,以模 式图方式画出: (1)减数分裂Ⅰ的中期图; (2)减数分裂Ⅱ的中期图。 答案: 5. 蚕豆的体细胞有12 条染色体,也就是6 对同源染色体(6 个来自父本,6 个来自母 本)。一个学生说,在减数分裂时,只有1/4 的配子的 6 条染色体完全来自父本或母本,你 认为他的回答对吗? 答案: 6 ? 2 ? 6. 在玉米中: (1)5 个小孢子母细胞能产生多少配子? (2)5 个大孢子母细胞能产生多少配子? (3)5 个花粉细胞能产生多少配子? 6

(4)5 个胚囊能产生多少配子? 答案: (1)20 (2)5 (3)5 (4)5 7. 马的二倍体染色体数目是64,驴的二倍体染色体数目是62,请回答: (1)马和驴的杂种的体细胞染色体数是多少? (2)如果马和驴杂种在减数分裂时染色体很少配对或没有配对,是否能说明马-驴杂 种是可育还是不育? 答案: (1)32I+31I (2)由于染色体不配对,不能形成正常的配子,所以不育。 8. 在玉米中,与糊粉层着色有关的基因很多,其中三对是A-a,I-i和Pr-pr。要糊粉层着色,除其他有关基因必须存在外,还必须有A基因存在,而且不能有I基因存在。如有Pr存在,糊粉层紫色。如果基因型是prpr,糊粉层是红色。假使在一个隔离的玉米试验区中,基因型AaprprII的种子种在偶数行,基因型aaPrprii的种子种在奇数行。植株长起来时,允许天然授粉,问在偶数行生长的植株上的果穗的糊粉层颜色怎样?在奇数行上又怎样?(提示:糊粉层是胚乳的一部分,所以是3n。) 答案: 自交当然无色。 杂交: (1)偶数行 ♀ ♂aPri apri aprI AprI aaPrprIi AaPrprIi aaprprIi AaprprIi 由于都有I基 因存在,无色 (2)奇数行 ♀ ♂ AprI aprI aPri apri AaPrprIi AaprprIi aaPrprIi aaprprIi 由于都有I基 因存在,无色 虽然♀配子有两个核(极核)与精核结合,但因显性是完全的,而且两个极核的遗传组成是相同的,所以为了简便起见,只写一个就可以了。 9. 兔的卵没有受精,经过刺激,发育成兔。在这种孤雌生殖的兔中,其中某些兔的有些基因是杂合的。你怎样解释?(提示:极体受精。) 答案: 可能是第一极体参与受精,与卵细胞结合。例如: 7

小木虫 遗传学名词解释!!! A 腺嘌呤(adenine) abortive transduction 流产转导:转导的DNA片段末端掺入到受体的染色体中,在 后代中丢失。 acentric chromosome 端着丝粒染色体:染色体的着丝粒在最末端。Achondroplasia 软骨发育不全:人类的一种常染色体显性遗传病,表型为四肢粗短,鞍鼻,腰椎前凸。 acrocetric chromosome 近端着丝粒染色体:着丝粒位于染色体末端附近。 active site 活性位点:蛋白质结构中具有生物活性的结构域。 adapation 适应:在进化中一些生物的可遗传性状发生改变,使其在一定的环境能 更好地生存和繁殖。 adenine 腺嘌呤:在DNA中和胸腺嘧啶配对的碱基。 albino 白化体:一种常染色体隐性遗传突变。动物或人的皮肤及毛发呈白色,主 要因为在黑色素合成过程中,控制合成酪氨酸酶的基因发生突变所致。 allele 等位基因:一个座位上的基因所具有的几种不同形式之一。 allelic frequencies (one frequencies) 在群体中存在于所有个体中某一个座位上等位 基因的频率。 allelic exclusion 等位排斥:杂合状态的免疫球蛋白基因座位中,只有一个基因因 重排而得以表达,其等位基因不再重排而无活性。 allopolyploicly 异源多倍体:多倍体的生物中有一套或多套染色体来源于不同物种。Ames test 埃姆斯测验法: Bruce Ames 于1970年人用鼠伤寒沙门氏菌(大鼠)肝 微粒体法来检测某些物质是否有诱变作用。

遗传:指亲代与子代之间相似的现象。 变异:指亲代与子代之间、子代个体之间存在的差异。 细胞:生物有机体结构和生命活动的基本单位。 原核细胞:没有核膜包围的核细胞,其遗传物质分散于整个细胞或集中于某一区域形成拟核。如:细菌、蓝藻等。 真核细胞:有核膜包围的完整细胞核结构的细胞。多细胞生物的细胞及真菌类。单细胞动物多属于这类细胞。 染色质:指间期细胞核内由DNA、组蛋白、非组蛋白和少量RNA组成的线性结构,因其易被碱性染料染色而得名,是间期细胞遗传物质存在的主要形式。 染色体:指细胞分裂过程中,由染色质聚缩而呈现为一定数目和形态的复合结构。 常染色质:指间期细胞核内纤细处于伸展状态,并对碱性染料着色浅的染色质。 异染色质:指间期核内聚缩程度高,并对碱性染料着色深的染色质。 姊妹染色单体:一条染色体(或DNA)经复制形成的两个分子,仍由一个着丝粒相连的两条染色单体。 同源染色体:指形态、结构相同,功能相似的一对染色体。 核型分析:在细胞遗传学上,可根据染色体的长度、找着丝点的位置、长短臂之比(臂比)、次缢痕的位置、随体的有无等特征对染色体予以分类和编号,这种队生物细胞核内全部染色体的形态特征所进行的分析。 核小体:是染色质的基本结构单位,包括约200bp的DNA超螺旋、由H2A/H2B/H3/H4各2分子构成的蛋白质八聚体。 受精:也称作配子融合,指生殖细胞(配子)结合的过程。 双受精:被子植物中两个精核中的一个与卵细胞(n)受精结合为合子(2n),将发育成种子的胚 。而另一个与2个极核受精结合为胚乳核的过程。 花粉直感(胚乳直感):指胚乳(3n)性状受精核影响二人直接表现父本的某些性状的

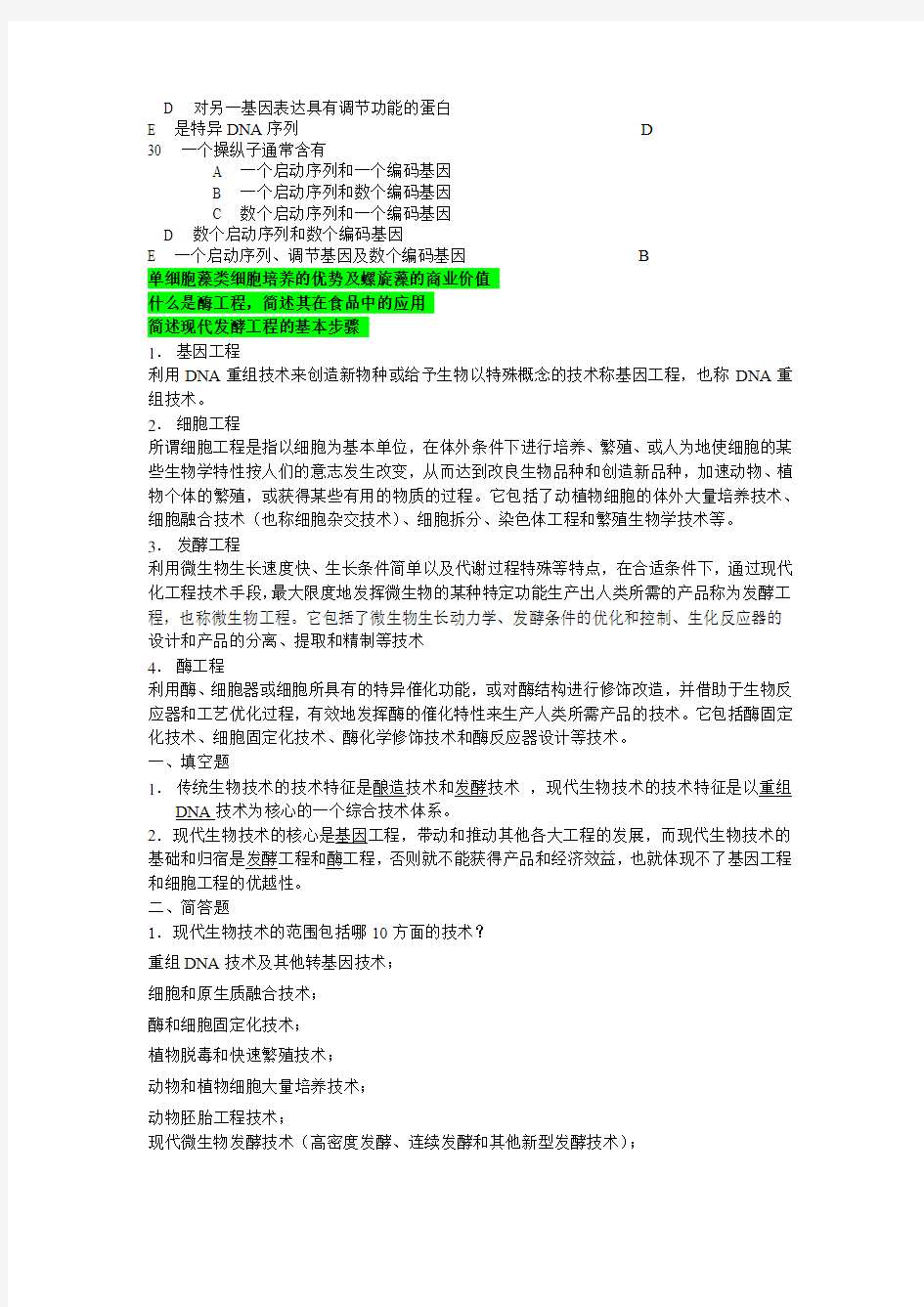

染色体遗传学说 基因及其表达与调控 1 基因表达调控的基本控制点是 A 基因结构活化 B 转录起始 C 转录后加工 D 蛋白质翻译及翻译后加工 E mRNA从细胞核转运到细胞浆B 2 分解代谢物基因激活蛋白(CAP)对乳糖操纵子表达的影响是 A 正性调控 B 负性调控 C 正性调控、负性调控都可能 D 无调控作用 E 可有可无A 3 阻遏蛋白识别操纵子中的 A 启动基因 B 结构基因 C 操纵基因 D 内含于 E 外显子C 4 原核生物基因表达调控的乳糖操纵子系统属于 A 复制水平调节 B 转录水平调节 C 逆转录水平调节 D 翻译水平调节 E 翻译后水平调节B 5 目前认为基因表达调控的主要环节是 A 基因活化 B 转录起始 C 转录后加工 D 翻译起始 E 翻译后加工B 6 生物体调节基因表达最根本的目的是 A 适应环境 B 调节代谢 C 维持生长 D 维持分裂 E 维持分化A 28 顺式作用元件是指 A TATAbox和CCAATbox B 基因的5’-侧翼序列 C 基因的3’-侧翼序列 D 具有转录调节功能的特异DNA序列 E 增强子D 29 反式作用因子是指 A 具有激活功能的调节蛋白 B 具有抑制功能的调节蛋白 C 对另一基因具有激活功能的调节蛋白

D 对另一基因表达具有调节功能的蛋白 E 是特异DNA序列D 30 一个操纵子通常含有 A 一个启动序列和一个编码基因 B 一个启动序列和数个编码基因 C 数个启动序列和一个编码基因 D 数个启动序列和数个编码基因 E 一个启动序列、调节基因及数个编码基因B 单细胞藻类细胞培养的优势及螺旋藻的商业价值 什么是酶工程,简述其在食品中的应用 简述现代发酵工程的基本步骤 1.基因工程 利用DNA重组技术来创造新物种或给予生物以特殊概念的技术称基因工程,也称DNA重组技术。 2.细胞工程 所谓细胞工程是指以细胞为基本单位,在体外条件下进行培养、繁殖、或人为地使细胞的某些生物学特性按人们的意志发生改变,从而达到改良生物品种和创造新品种,加速动物、植物个体的繁殖,或获得某些有用的物质的过程。它包括了动植物细胞的体外大量培养技术、细胞融合技术(也称细胞杂交技术)、细胞拆分、染色体工程和繁殖生物学技术等。 3.发酵工程 利用微生物生长速度快、生长条件简单以及代谢过程特殊等特点,在合适条件下,通过现代化工程技术手段,最大限度地发挥微生物的某种特定功能生产出人类所需的产品称为发酵工程,也称微生物工程。它包括了微生物生长动力学、发酵条件的优化和控制、生化反应器的设计和产品的分离、提取和精制等技术 4.酶工程 利用酶、细胞器或细胞所具有的特异催化功能,或对酶结构进行修饰改造,并借助于生物反应器和工艺优化过程,有效地发挥酶的催化特性来生产人类所需产品的技术。它包括酶固定化技术、细胞固定化技术、酶化学修饰技术和酶反应器设计等技术。 一、填空题 1.传统生物技术的技术特征是酿造技术和发酵技术,现代生物技术的技术特征是以重组DNA技术为核心的一个综合技术体系。 2.现代生物技术的核心是基因工程,带动和推动其他各大工程的发展,而现代生物技术的基础和归宿是发酵工程和酶工程,否则就不能获得产品和经济效益,也就体现不了基因工程和细胞工程的优越性。 二、简答题 1.现代生物技术的范围包括哪10方面的技术? 重组DNA技术及其他转基因技术; 细胞和原生质融合技术; 酶和细胞固定化技术; 植物脱毒和快速繁殖技术; 动物和植物细胞大量培养技术; 动物胚胎工程技术; 现代微生物发酵技术(高密度发酵、连续发酵和其他新型发酵技术);

第三章遗传的染色体学说 名词:染色体真核细胞细胞分裂时期可以被碱性染料着色的一类小体。是遗传物质的载体。 染色体组二倍体生物的配子中所包含的形态、结构和功能上彼此不同的一组染色体称为染色体组。 同源染色体是指二倍体细胞中来源相同,形态、结构和功能相似,分别来自父母一方的一对染色体。同源染色体上分别携带着控制相对性状的等位基因。 染色体组型把某生物个体或分类群体的体细胞内有恒定特征的整套染色体按它们的相对恒定特征排列起来的图像。 减数分裂是有性生殖配子形成过程中进行的一种有丝分裂。染色体在前减数分裂间期复制一次,而细胞连续分裂两次,第一次分裂着丝粒不分开,只是同源染色体分离,导致子细胞中染色体数目减半,因此称为减数分裂。 染色体组型分析将一个细胞的有丝分裂中期染色体用显微照片剪贴的方法,按一定系统排列起来,对其染色体数目、长度、着丝粒及副缢痕的数目、大小、位置等染色体形态特征进行分析研究。 姊妹染色单体由一条染色体经复制形成的仍由着丝粒相连的两个子染色体。 习题 一、问答题 原核细胞与真核细胞的遗传基础的异同点是什么? 原核细胞真核细胞 细胞核无膜包围,为类核核有双层膜包围 染色体环状DNA分子核中有染色质或染色体。线粒体和叶绿体中为环状DNA分子 连锁群数目一个基因连锁群 1个或多个连锁群 染色体组成 DNA裸露或结合少量蛋白质 DNA同组蛋白结合,线粒体和叶绿体中的DNA裸露 DNA顺序很少或没有重复顺序有重复顺序 细胞分裂无丝分裂有丝分裂 性系统基因由供体质受体单向传递减数分裂后形成的含同等基因组的配子融合 绘有丝分裂中期典型染色体的形态结构图,并注明各部分各称。

autoregulation 自我调节:基因通过自身的产物来调节转录。 autosome 常染色体:性染色体以外的任何染色体。 auxotroph 营养缺陷型:微生物的一种突变体,它不能合成生长所需的物质,培养时必须在培养基中加入此物质才能生长。 back mutation 回复突变:见reversion bacteriophage (phage) 一种感染细菌的病毒。 balance model 平衡模型:关于遗传变异比例的一种模型,它认为自然选择维持了群体中大量遗传变异的存在。 balanced polymorphism 平衡多态现象:稳定的遗传多态现象是由自然选择来维持的。 Barr body 巴氏小体:在正常雌性哺乳动物的核中有一个高度凝聚的染色质团,它是一个失活的X染色体。 base analog 碱基类似物:一种化学物质,其分子结构和DNA的碱基相似,在DNA的代谢过程中有时会取代正常碱基,结果使DNA的碱基发生突变。 bead theory 串珠学说:已被否定的学说,认为基因附着在染色体上,就象项链上的串珠。它既是突变单位又是重组单位。 binary fission 二分分裂:一个细胞分裂为大小相近的两个子细胞的过程。binomial distribution 二项分布:具有两种可能结果的 biparental zygote 双亲合子:又称双亲遗传(biparental inheriance),衣藻(chlamydomonas) 的合子含有来自双亲的DNA。这种细胞一般很少见。 biochemical mutation 生化突变,见自发突变(autotrophic mutation)。bivalent 二价体:在第一次减数分裂时彼此联合的一对同源染色体。bottleneck effect 瓶颈效应:一种类型的漂变。当群体很小时产生这种效应,结果使基因座中有的基因丢失了。 branch-point sequence 分支点顺序:在哺乳动物细胞中的保守顺序:YNCURAY(Y: 嘧啶,R:嘌呤, N:任何碱基),位于核mRNA内含子和II 类内含子3'端附近,其中的A可通过5'-2'连接的方式和内含子5'端相连接,在剪接时形成套马索状结构。 broad-sense heritability 广义遗传力:表型方差中所含遗传方差的百分比。cotplot 浓度时间乘积图:一个样本单位单链DNA分子复性动力学曲线。以结合为双链的量为纵坐标,以DNA浓度和时间的乘积为横坐标作出的DNA复性动力学曲线 C value C值:生物单倍体基因所含的DNA总量。 CAAT element CAAT元件:真核启动子上游元件之一,常位于上游-80bp附近,其功能是控制转录起始频率,保守顺序是 5'-GGCCAATCT-3'。 cancer 癌:恶性肿瘤,细胞失控,异常分裂且在生物体内可播散。 5'-capping -5'加帽:在 mRNA加工的过程中在前体 mRNA分子的5'端加上甲基核苷酸的“帽子”。 catabolite repression (glucose effect) 分解代谢物阻遏(糖效应):当糖存在时能诱发细菌操纵子的失活,即使操纵子的诱导物存在也是如此。 cDNA 互补DNA:以mRNA为模板,以反转录酶催化合成的DNA的拷贝。 cDNA clone cDNA分子克隆:将cDNA片段装在载体上转化细菌扩增出多克隆的过程,最终可建立cDNA文库。

第四章连锁遗传和性连锁 名词解释 1. 基因连锁:是指原来为同一亲本所具有的两个性状在F2中有连系在一起遗传倾向的现象。其原因是控制两个性状的基因位于同一条染色体上而造成基因连锁。在遗传研究中的应用主要是进行连锁基因的定位和连锁遗传图谱的构建等。 2. 连锁遗传:原来亲本所具有的两个性状,在F2连系在一起遗传的现象。 3. 完全连锁遗传:位于同源染色体上非等位基因之间不能发生非姐妹染色单体之间的交换,F1只产生两种亲型配子、其自交或测交后代个体的表现型均为亲本组合。 4. 不完全连锁遗传 (部分连锁):F1可产生多种配子,后代出现新性状的组合,但新组合较理论数为少。 5. 基因定位:确定基因在染色体上的位置。 6. 性染色体:指直接与性别决定有关的一个或一对染色体。 7. 常染色体:指除了性染色体之外的各对染色体。 8. 连锁相:指两个显性(或隐性)基因在同源染色体上所处的位置。如果两个显(隐)性基因位于同一染色体上,称为相偶相;如果两个显(隐)性基因位于一对同源染色体上,称为相斥相。 9. 性连锁:控制某性状的基因位于雌、雄体共有的性染色体(X或Z染色体)上,因而该性状的表现与该性染色体动态相联系,伴随性别而遗传的现象。其原因是控制某性状的基因位于雌、雄体共有的性染色体(X染色体或Z染色体)上,因而该性状的表现与该性染色体动态相联系。在遗传研究中的应用可以明确性染色体上所带的连锁基因、构建性染色体连锁图谱、早期鉴别畜禽或蚕的性别等。 10. 伴性遗传:由于控制某性状的基因位于性染色体上,该性状的遗传与性别相伴,这一遗传方式称为伴性遗传。 11. 限性遗传:是指位于Y染色体(X是指由Y型)或W染色体(ZW型)上的基因所控制的遗传性状只局限于雄性或雌性上表现的现象。 12. 从性遗传或称性影响遗传:不X及Y染色体上基因所控制的性状,而是因为内分泌及其它关系使某些性状只出现于雌、雄一方;或在一方为显性,另一方为隐性的现象。

医学遗传学模拟试卷 一、选择填空(将正确答案的字母填在横线上,每题只有一个正确答案) 1、白化病是常染色体隐性遗传病,一对表现型正常的夫妇,生有一白化病患儿,再生子女患病风险为--。C.1/4 2、一个血型为A型的男子与一个血型为AB型的女性结婚,子女中不可能有的血型是-。D.O型 3、孟德尔通过对豌豆的七对相对性状分别进行分析,得出了A.分离律 4、近亲结婚可以显著提高__B____的发病率。B.AR 5、下列哪个群体不是遗传平衡的群体__B____。B p2 = 2pq= q2 = 6、下列突变不导致氨基酸序列改变的是___D___。D. 移码突变 7、DMD为XR遗传病,有一男性DMD患者,他的下列哪位亲属通常不会患此病___D___ D.姑姑 8、DNA多态可以用于_C_____。C.亲权鉴定 9、人类染色体不包括_D_____。D.端着丝粒染色体 10、核型为47,XXY的细胞中可见到__C____个X染色质。C.2 11、下列核型书写正确的__A____。A.45,XX,-21, 12、目前临床上最常用的显带技术是--B-------。B.G带 13、染色体长臂紧靠着丝粒的带描述为_C_____。C.q11 14、先天性卵巢发育不全(Turner综合征)的最常见核型是__A_____。A.45,X 15、关于真核细胞基因转录表达,下列说法错误的是__A_____。A. 转录后可直接指导蛋白质合成 二、判断题(正确的在括号中打a,错误的在括号中打r) 1、(X )先天性疾病是指出生前就已形成的疾病,因此都属于遗传病。 2、(X )染色质和染色体是同种物质在细胞周期不同时期的两种表现形式。 3、(X )不完全显性是指杂合子可以表现出临床症状,也可以表现正常。 4、(a )染色体病是指染色体数目或结构发生改变引起的疾病。 5、(X )所有近端着丝粒染色体短臂末端都有随体。 6、(a )染色质的化学成分是DNA、组蛋白、非组蛋白和少量RNA,其中含量较稳定的是DNA和组蛋白。 7、(a )组成染色质的基本结构单位是核小体。 8、(X )染色体的断裂和重接是形成各种染色体结构畸变的基础。 9、(a )一对听觉正常的夫妇可能生出先天聋哑的孩子。 10、(a )无义突变指终止密码突变为编码氨基酸的密码。 三、名词解释: 1、等位基因:是指位于同源染色体上相同位点上控制相对性状的两个基因。

第二节遗传的染色体学说 目标导航 1. 利用表格对比分析基因和染色体的行为,领会其平行关系,并能叙述遗传的染色体学说的内容。2.借助模型,尝试利用遗传的染色体学说解释孟德尔定律。 一、遗传的染色体学说 1.内容 细胞核内的染色体可能是基因载体。 2.依据 基因的行为和减数分裂过程中的染色体行为存在平行关系。 3.具体表现 续表 该学说圆满地解释了孟德尔定律。 二、两大遗传定律的细胞学解释 1.对分离定律的解释 (1)控制一对相对性状的等位基因位于一对同源染色体上。 (2)在减数分裂时,同源染色体分离,位于同源染色体上的等位基因也发生分离。

(3)F1产生配子图解: (4)结果:F1的雌、雄配子随机结合,产生的F2两种表现型的数量比为3∶1,即产生了性状分离现象。 2.对自由组合定律的解释 (1)控制一对相对性状的等位基因位于一对同源染色体上,控制另一对相对性状的等位基因位于另一对同源染色体上。 (2)在减数分裂的过程中,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,处于非同源染色体上的非等位基因也自由组合。 (3)F1产生配子图解: (4)结果:F1产生4种雌配子,4种雄配子;雌雄配子的结合是随机的。产生的F2出现性状分离,其表现型的数量比为9∶3∶3∶1。 判断正误: (1)基因和染色体变化没有关系。( ) (2)控制相对性状的基因都位于同源染色体的同一位置。( ) (3)同源染色体上的基因在减数分裂过程中随同源染色体的分离而分开。( ) (4)染色体是由基因携带着从亲代传递给下一代的。( ) (5)等位基因随着同源染色体的分离而分离;发生在减数第二次分裂后期。( ) (6)所有的非等位基因都会随着非同源染色体的组合而自由组合。( ) (7)同源染色体相同位置的基因一定为等位基因。( ) (8)先发生等位基因的分离后发生非等位基因的自由组合。( ) 答案(1)×(2)√(3)√(4)×(5)×(6)×(7)×(8)×

绪论 (一) 名词解释: 遗传学:研究生物遗传和变异的科学。 遗传:亲代与子代相似的现象。 变异:亲代与子代之间、子代个体之间存在的差异. 第二章遗传的细胞学基础 (一) 名词解释: 1. 原核细胞: 没有核膜包围的核细胞,其遗传物质分散于整个细胞或集中于某一区域形成拟核。如:细菌、蓝藻等。 2. 真核细胞:有核膜包围的完整细胞核结构的细胞。多细胞生物的细胞及真菌类。单细胞动物多属于这类细胞。 3. 染色体:在细胞分裂时,能被碱性染料染色的线形结构。在原核细胞内,是指裸露的环状DNA分子。 4. 姊妹染色单体:二价体中一条染色体的两条染色单体,互称为姊妹染色单体。 5. 同源染色体:指形态、结构和功能相似的一对染色体,他们一条来自父本,一条来自母本。 6. 超数染色体:有些生物的细胞中出现的额外染色体。也称为B染色体。 7. 无融合生殖:雌雄配子不发生核融合的一种无性生殖方式。认为是有性生殖的一种特殊方式或变态。

8. 核小体(nucleosome):是染色质丝的基本单位,主要由DNA分子与组蛋白八聚体以及H1组蛋白共同形成。 9. 染色体组型(karyotype) :指一个物种的一组染色体所具有的特定的染色体大小、形态特征和数目。 10. 联会:在减数分裂过程中,同源染色体建立联系的配对过程。 11. 联会复合体:是同源染色体联会过程中形成的非永久性的复合结构,主要成分是碱性蛋白及酸性蛋白,由中央成分(central element)向两侧伸出横丝,使同源染色体固定在一起。 12. 双受精:1个精核(n)与卵细胞(n)受精结合为合子(2n),将来发育成胚。另1精核(n)与两个极核(n+n)受精结合为胚乳核(3n),将来发育成胚乳的过程。 13. 胚乳直感:在3n胚乳的性状上由于精核的影响而直接表现父本的某些性状,这种现象称为胚乳直感或花粉直感。 14. 果实直感:种皮或果皮组织在发育过程中由于花粉影响而表现父本的某些性状,则另称为果实直感。 第四章孟德尔遗传 (一) 名词解释: 1. 性状:生物体所表现的形态特征和生理特性。 2. 单位性状:把生物体所表现的性状总体区分为各个单位,这些分开来的性状称为。 3. 等位基因(allele):位于同源染色体上,位点相同,控制着同一性状的基因。