2020高三热点地理之厄尔尼诺和拉尼娜

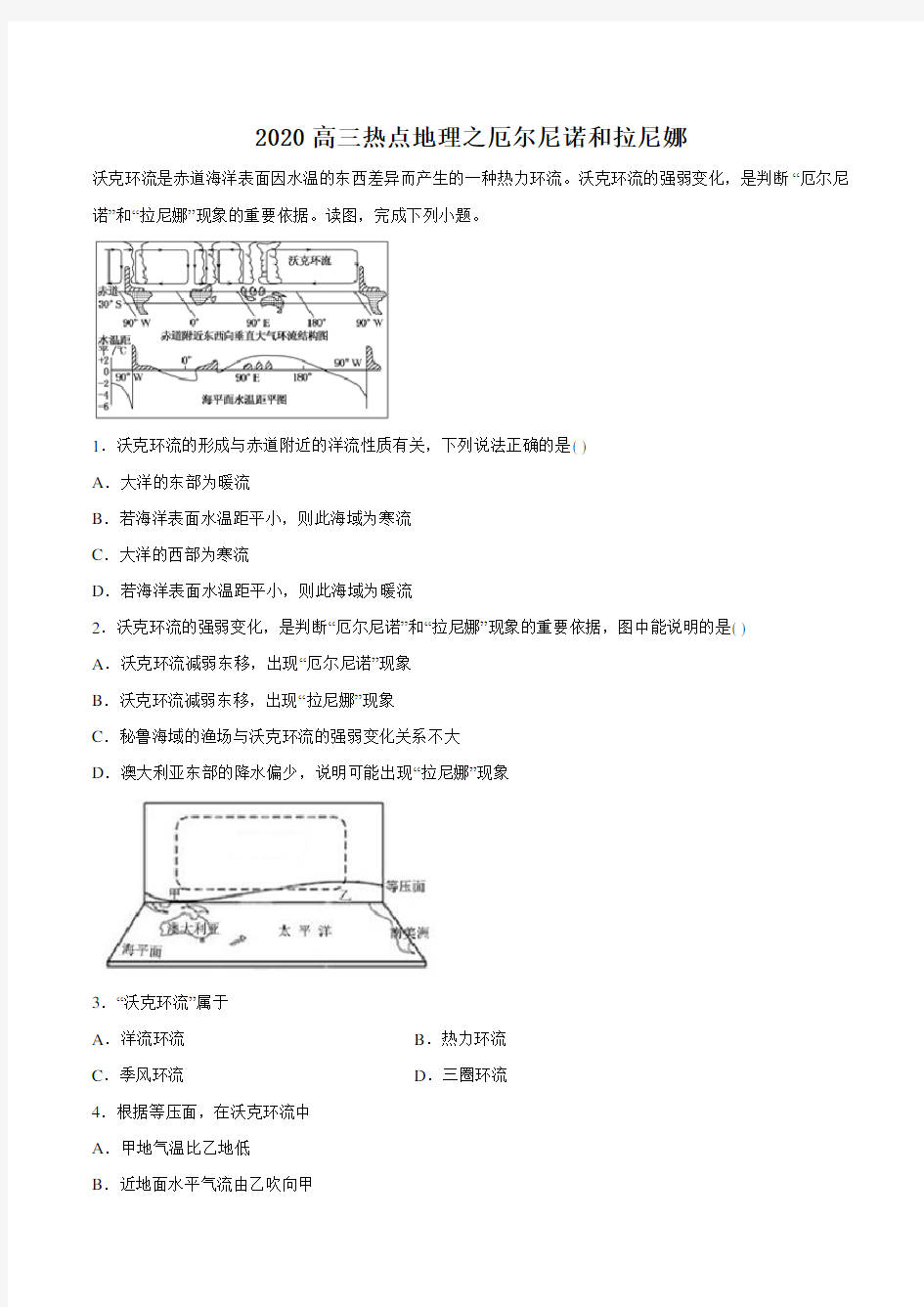

沃克环流是赤道海洋表面因水温的东西差异而产生的一种热力环流。沃克环流的强弱变化,是判断“厄尔尼诺”和“拉尼娜”现象的重要依据。读图,完成下列小题。

1.沃克环流的形成与赤道附近的洋流性质有关,下列说法正确的是( )

A.大洋的东部为暖流

B.若海洋表面水温距平小,则此海域为寒流

C.大洋的西部为寒流

D.若海洋表面水温距平小,则此海域为暖流

2.沃克环流的强弱变化,是判断“厄尔尼诺”和“拉尼娜”现象的重要依据,图中能说明的是( )

A.沃克环流减弱东移,出现“厄尔尼诺”现象

B.沃克环流减弱东移,出现“拉尼娜”现象

C.秘鲁海域的渔场与沃克环流的强弱变化关系不大

D.澳大利亚东部的降水偏少,说明可能出现“拉尼娜”现象

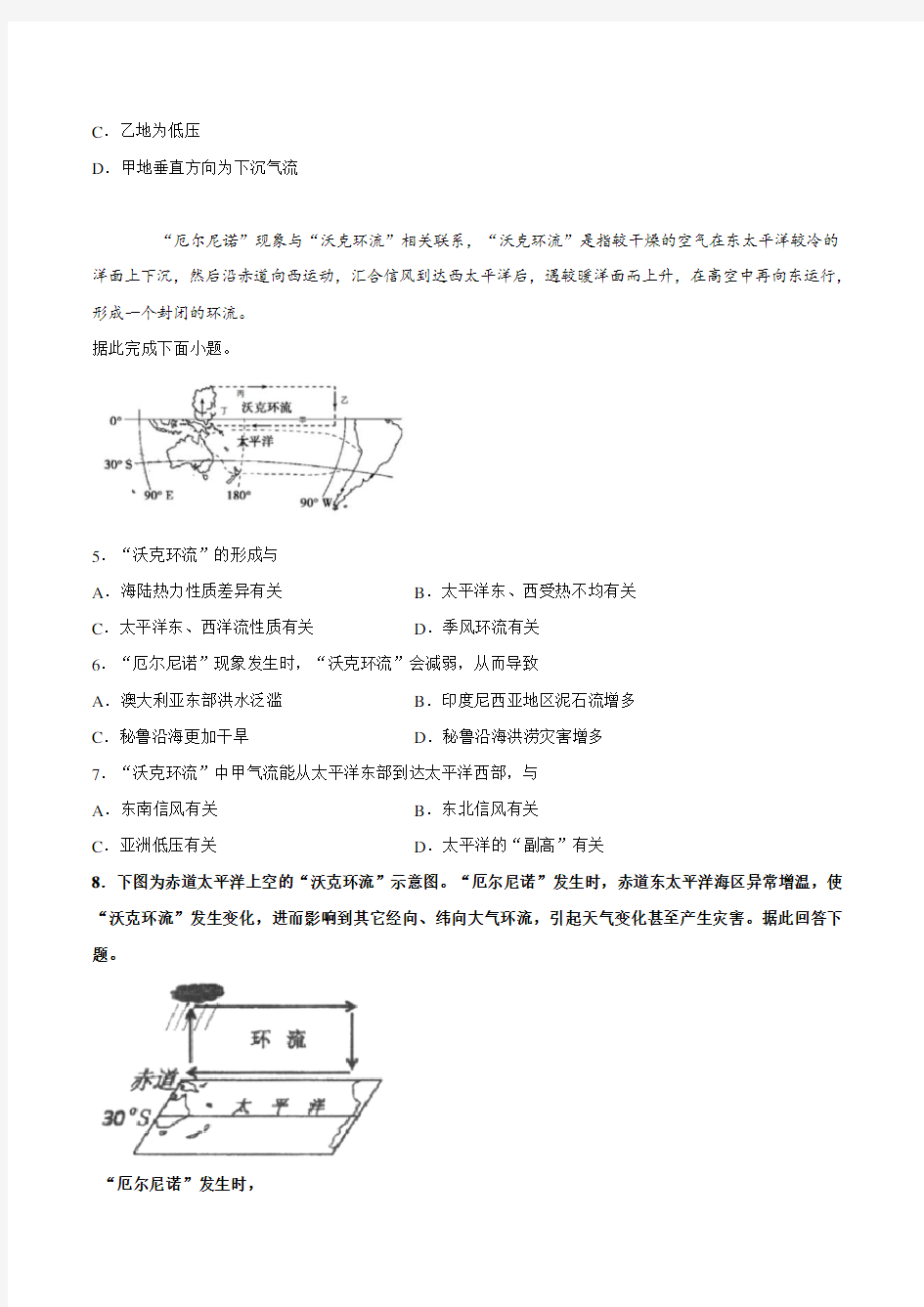

3.“沃克环流”属于

A.洋流环流B.热力环流

C.季风环流D.三圈环流

4.根据等压面,在沃克环流中

A.甲地气温比乙地低

B.近地面水平气流由乙吹向甲

C.乙地为低压

D.甲地垂直方向为下沉气流

“厄尔尼诺”现象与“沃克环流”相关联系,“沃克环流”是指较干燥的空气在东太平洋较冷的洋面上下沉,然后沿赤道向西运动,汇合信风到达西太平洋后,遇较暖洋面而上升,在高空中再向东运行,形成一个封闭的环流。

据此完成下面小题。

5.“沃克环流”的形成与

A.海陆热力性质差异有关B.太平洋东、西受热不均有关

C.太平洋东、西洋流性质有关D.季风环流有关

6.“厄尔尼诺”现象发生时,“沃克环流”会减弱,从而导致

A.澳大利亚东部洪水泛滥B.印度尼西亚地区泥石流增多

C.秘鲁沿海更加干旱D.秘鲁沿海洪涝灾害增多

7.“沃克环流”中甲气流能从太平洋东部到达太平洋西部,与

A.东南信风有关B.东北信风有关

C.亚洲低压有关D.太平洋的“副高”有关

8.下图为赤道太平洋上空的“沃克环流”示意图。“厄尔尼诺”发生时,赤道东太平洋海区异常增温,使“沃克环流”发生变化,进而影响到其它经向、纬向大气环流,引起天气变化甚至产生灾害。据此回答下题。

“厄尔尼诺”发生时,

A.赤道太平洋海区的沃克环流势力增强

B.南美洲大陆西岸异常干旱

C.使环太平洋地区乃至全球气候异常

D.太平洋东部的渔场因饵料增多而增产

选C。

“沃克环流”是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种大气运动。厄尔尼诺发生时,东太平洋赤道海区异常增温,使“沃克环流”发生变化,进而影响其他经向、纬向大气环流,引起天气变化甚至产生灾难。图甲为2015年10月太平洋赤道附近表层部分海域水温距平分布状况示意图,图乙为沃克环流示意图。

据此完成下列小题。

9.2015年10月,图示海域

A.东部水温升高B.东南信风增强

C.西部上升气流增强D.沃克环流增强

10.该年最可能发生的是

A.澳大利亚东部降水增多B.南美洲西部更加干旱

C.秘鲁沿海渔业减产D.澳大利亚东部火险等级降低

11.有科学研究显示,2020年厄尔尼诺极有可能再次出现。厄尔尼诺发生时,热带太平洋东岸国家可能会遭遇()

A.气温下降B.渔业减产C.引发干旱D.台风增多

厄尔尼诺事件是影响我国天气气候的主要因素之一。据国家气候中心气候服务首席艾婉秀表示,预计今年秋冬季赤道中东太平洋可能形成一次厄尔尼诺事件。从历史统计来看,大多数发生厄尔尼诺事件的年份,我国冬季整体气温比常年冬季偏高的概率较高。

据此完成下面小题。

12.今年冬季我国气温可能偏高,意味着

A.大庆的冻土层厚度变厚

B.大庆出现大范围、持续时间长的冰冻雨雪灾害天气的可能性较大

C.大气污染物扩散条件要比常年差一些

D.松花江明年春汛要比常年晚一些

13.为了应对暖冬,我国北方冬麦区应采取的措施

A.进行杀虫处理,抑制病虫害B.增施有机肥,提高土壤肥力

C.大水漫灌,保持土壤墒情D.翻松土壤,提高土壤孔隙度

14.厄尔尼诺现象对热带太平洋东部气候和海洋生物的影响主要有( )

①使表层海水温度上升;

②出现暴雨和洪涝灾害;

③使浮游生物大量繁殖;

④使鱼类大量死亡。

A.①②③B.②③④

C.①③④D.①②④

据资料表明,热带中东太平洋地区的偏冷海水已基本消失,开始了拉尼娜向厄尔尼诺转换的时期,据50多年我国的气象数据表明,在8个华北春夏极端连旱年份中,有7个发生在拉尼娜向卮尔尼诺转换的年份里。

读下图完成下面小题。

15.当华北出现春夏连旱时

A.大气环流异常,导致①②风力减小

B.⑤运动增强,使副高强度逐渐增大

C.③对赤道太平洋东岸地区影响渐弱

D.④⑤运动方向形成,强度逐渐变弱

16.厄尔尼诺发生时

A.秘鲁沿岸区会更加干旱缺水

B.印度尼西亚易发生森林火灾

C.中国东南沿海地区台风频发

D.太平洋西侧海域易发生赤潮

17.拉尼娜现象发生时,赤道附近太平洋东部发生的变化是

①表层海水温度上升②表层海水温度下降③暴雨④干旱

A.①②B.①④C.②③D.②④

自2008年1月13日起,一场罕见的冰雪天气袭击了我国南方地区,贵州、广东、湖南、湖北等地受灾严重,人民的生活、生产遭受巨大影响。专家称:这次雪灾冻害与拉尼娜现象密切相关。拉尼娜现象:当太平洋赤道附近的信风增强时,赤道暖流加强,使中东部的暖水被大量带到西部海区,导致太平洋中、东部海水异常低温,而使澳洲、印尼、马来西亚和菲律宾等东南亚地区降雨量异常增多。

完成下面小题。

18.下图为冻雨的形成过程示意图。①、②、③层的降水形态依次是()

A.雪花形成融化成水滴附着物体冻结

B.雪花形成融化成水滴冻结成冰粒

C.雨滴形成结晶成雪花附着物体冻结

D.雨滴形成结晶成雪花冻结成冰粒

19.读图,当拉尼娜现象发生时,下列说法正确的是()

A.①处的海水温度会降低B.②处在冬季易出现降雨降雪天气

C.③处的洋流会减弱D.④处海啸现象频繁

20.冰雪灾害过后,短时间内不可能出现()

①武汉市蔬菜市场供不应求②江汉平原上出现冰蚀地貌

③黔桂地区木材供应紧张④湘粤等地水产养殖损失较大

A.①②B.①③C.②③D.③④

据世界气象组织报告,始于2016年的拉尼娜现象于2018年上半年结束,随后厄尔尼诺现象开始显现。下图为“正常年份与拉尼娜年热带太平洋环流示意图”,读图完成下面小题。

21.在拉尼娜年,该环流

A.是海陆间水循环的一部分B.属于大气热力环流

C.与降水分布不均相关D.是海面冷热不均导致的

22.拉尼娜现象可能导致

A.赤道太平洋大气环流减弱B.南美洲西海岸干旱加剧

C.赤道西太平洋地区降水增加D.秘鲁沿岸上升流减弱

23.阅读图文资料,完成下列要求。

国际气象机构2015年12月上旬指出,强厄尔尼诺现象将延长至2016年第二季度。厄尔尼诺现象对秘鲁渔业资源和天气有严重影响,秘鲁北方可能降水增多,而南方可能降水减少。为防灾减灾,2015年成立“秘鲁厄尔尼诺现象应急行动中心”。

(1)简述厄尔尼诺发生时图中所示太平洋海域表层水温异常的特点。

(2)据图,分析厄尔尼诺的形成原因。

(3)分析厄尔尼诺发生时,秘鲁渔场鱼类大量死亡、鱼群逃离的原因。

(4)针对厄尔尼诺对秘鲁的影响,简述该国政府可能采取的应对措施。

24.[海洋地理]

2019年为厄尔尼诺年,厄尔尼诺是指赤道附近的信风减弱,使太平洋中东部的水温异常增温的现象。读南太平洋赤道附近正常年份和厄尔尼诺年的海水垂直运动示意图,回答下列问题。

(1)在海—气相互作用中,大气主要以__________的形式向海洋输送巨大的能量,受其影响,形成________和________等海水运动。

(2)厄尔尼诺年,P处的海水盐度变化是________,并分析原因。

(3)P处是世界大的渔场之一,试分析其形成原因。

(4)厄尔尼诺现象带来的危害有哪些?

25.阅读图文资料,完成下列要求。

厄尔尼诺现象主要指南半球赤道附近东南信风减弱后,太平洋东部、中部的热带海洋冷水上泛减少或停止,从而形成大范国海水温度异常增暖,导致传统赤道洋流和大气环流发生异常的现象。2019年上半年,受厄尔尼诺的持续影响,全球多国降水出现异常。如智利北部阿塔卡马沙漠迎来罕见大雨,之后,曾经的不毛之地,短生命野花遍地绽放,呈现花海奇。

(1)结合所学知识,说明正常年份,中低纬南太平洋东西两岸降水差异及原因。

(2)推测厄尔尼诺现象对南太平洋东部自然地理环境有何影响。

(3)分析厄尔尼诺年份,我国东部地区夏季降水有何异常。

(4)为降低厄尔尼诺现象对我国的危害,政府部门可采取哪些应对措施。

26.阅读材料,回答问题。

材料一:影响我国的台风常发生在7-9月份,多源于菲律宾以东的洋面,位于5-20度纬度之间的热带洋面。但是,2016年的几次台风形成在秋季10月份,例如10月15日的台风“海马”,以及10月13日的台风“莎莉嘉”,这些台风都成了名副其实的“秋台风”。

材料二:频繁的秋台风形成不仅给我国南方沿海地区造成了灾害性的影响,更加预示着当年全球范围的天气和气象异常现象。天气和气象异常现象之中,厄尔尼诺是指太平洋中东部的海面温度异常升高,而拉尼娜现象则相反。

(1)结合材料一,从地理位置的角度,分析“台风多产生于5-20°N之间的热带洋面”的原因。

(2)结合材料一和材料二,判断导致“秋台风”的天气和气象异常现象是“厄尔尼诺”还是“拉尼娜”?并阐述判断理由。

(3)关于导致“秋台风”的气候异常现象,阐述其形成过程。并从大气环流的角度,阐述其还会对赤道附近的太平洋两岸造成哪些影响。

参考答案

1.B2.A

解析1.赤道附近水温距平小,说明受到寒流的影响,较周围区域水温低。

2.沃克环流减弱东移会导致秘鲁沿岸上升流减弱,东南太平洋表层海水增温,冷水鱼大量死亡,渔业减产,出现“厄尔尼诺”现象。

沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种大气运动,下图为沃克环流示意图,回答下列各题。

3.B4.B

解析3.沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种大气运动,由于地面受热不均导致,选B。

4.根据近地面的等压面分布,乙处等压面向上凸,为高压,故垂直方向上盛行下沉气流,而甲处等压面向下凹,为低压,故垂直方向上盛行上升气流,故近地面的气流由乙到甲;高空气流由甲到乙,形成环流。故B项正确。

5.C6.D7.A

解析5.“沃克环流”是因洋面的冷热不均引起的空气运动,与热力环流的成因相同,不是海陆的热力性质的差异,故A错,同纬度的太平东西受热差异不大,故B错,太平洋东侧是寒流、西侧是暖流,水温差异大,可形成“沃克环流”,故C正确,与季风无关,故D错。故选C。

6.“厄尔尼诺”现象发生时,“沃克环流”会减弱,南赤道暖流减弱,使澳大利亚东侧沿岸的暖流势力减弱,大气的上升运动会减弱,降雨减少,会发生旱灾,故A错,印度尼西亚地区降水也会因此减少,所以泥石流发生的几率会降低,故B错,会使南赤道逆流增强,使秘鲁沿岸的水温异常增高,降水增加,洪涝灾害多发,故C错,D正确。故选D。

7.据图可知,甲气流能从太平洋东部到达太平洋西部,是受东南信风的吹拂,海水自东向西流,故A正确,自然排除BCD。故选A。

8.C 结合图可看出,“厄尔尼诺”发生时,赤道太平洋海区的沃克环流势力减弱,A错。南美洲大陆西岸水温异常升高,气流上升,降水增多,B错。使环太平洋地区乃至全球气候异常,C正确。太平洋东部的渔场因水温异常升高而减产,D错。所以

9.A

10.C

解析9.据图甲可知,太平洋东部海域水温距平值为正值,说明水温比平均值高,也就是2015年异常增温,有可能是东南信风减弱导致的秘鲁寒流减弱,A正确,B错误;因为太平洋异常增温,图乙中的沃克环流中东部的上升气流会减弱,甚至会改变为以上升气流为主,C、D错误。故选A。

10.由上题分析可知,因太平洋东岸异常增温,太平洋西岸水温相对较低,沃克环流方向可能会改变,也就是太平洋西岸的澳大利亚东岸盛行下沉气流,降水减少,可能出现干旱,澳大利亚东部火险等级升高。A、D错误;太平洋东岸的南美洲西部盛行上升气流,降水增加,可能出现洪涝,B错误;秘鲁寒流减弱使秘鲁沿海水温升高,鱼类因无法适应水温的升高而死亡,导致渔业减产,C正确。综上所述,故选C。

11.B

解析A. 厄尔尼诺发生时,热带太平洋东岸水温升高,受其影响,气温也会升高。故A错误。

B. 厄尔尼诺发生时,秘鲁沿岸上升流减弱,寒流势力减弱,渔业会减产。故B正确。

C. 厄尔尼诺发生时,热带太平洋东岸蒸发旺盛,降水增多。故C错误。

D. 厄尔尼诺发生时,西太平洋受暖流的影响减小,水温和气温较常年较低,发生台风的几率降低。热带太平洋东岸国家基本没有台风影响。故D错误。

本题正确答案为B。

12.C13.A

解析12.冬季我国气温偏高,大庆的冻土层厚度变薄,A错。气温偏高,大庆出现大范围、持续时间长的冰冻雨雪灾害天气的可能性较小,B错。气温偏高,冷空气活动较弱,大气污染物扩散条件较差,C对。气温偏高,冰雪融化快,松花江明年春汛要比常年早一些,D错。故选C。

13.暖冬病虫害冻死较少,因此要进行杀虫处理,抑制病虫害,A对。暖冬对土壤肥力、土壤墒情、土壤孔隙度影响不大,因此不必增施有机肥、大水漫灌、翻松土壤等措施,故B、C、D错。故选A。

14.D

解析因为厄尔尼诺现象发生时,秘鲁寒流减弱,太平洋东部受海面水温异常升高,上升气流增强,太平洋东部会出现降水增多现象,所以①使表层海水温度上升和②出现暴雨和洪涝灾害正确。秘鲁寒流为上升流,上升流减弱,海底营养物质上泛减少,浮游生物减少,③使浮游生物大量繁殖错误。因水温上升及浮游生物减少,饵料减少,会造成鱼类大量死亡,当地渔业减产,④使鱼类大量死亡正确。综合分析,D正确。故选D。

15.A16.B

解析15.读材料可知,华北出现春夏连旱多出现在拉尼娜向厄尔尼诺转换年份的春夏,拉尼娜向厄尔尼诺转换的年份,传统赤道洋流和大气环流发生异常,②东南信风会减弱,热带太平洋从拉尼娜向厄尔尼诺转

变的过程中,会削弱西北太平洋的副热带高压,副热带高压被削弱后导致东亚地区的①夏季风偏弱,A正确。太平洋西侧赤道附近的⑤空气下沉运动会增强,削弱副热带高压,B错。温暖的表层海水会向东运动,③会增强,对赤道太平洋东岸地区影响逐渐增强,C错。④⑤运动方向形成,强度逐渐变强,D错。故选A。16.“厄尔尼诺”现象发生时,南美西海岸温带升高,降水最多,秘鲁沿岸区会引发洪涝现象,不会缺水,A错。受下沉气流影响,赤道太平洋西部地区如澳大利亚,东南亚等地区干旱程度增加,印度尼西亚容易发生森林火灾,B正确。中国东南沿海地区台风发生次数会减少,C错。太平洋西侧海域降水少,赤道地区表层海水大量向东运动,水温低,发生赤潮的次数会降低,D错。故选B。

17.D

解析

拉尼娜现象发生时,赤道附近太平洋东部海域的海水的温度会降低,可知①错误,②正确;拉尼娜现象发生时,赤道附近太平洋东部地区降水偏少,多干旱天气,可知③错误,④正确,可知ABC错误,故D正确。18.A19.B20.C

解析18.图中显示,①层气温低于0℃,气流上升过程中会形成固态的雪花;图中显示,②层气温高于0℃,雪花下落至此层时,会融化成水滴;图中显示,③层气温低于0℃,水滴下落至此层时,速度快,来不及冻结成冰粒,由于地表物体表面温度低,水滴附着在物体上冻结形成冻雨,由此判断,选项A符合题意,排除B、C、D。

19.材料信息表明,拉尼娜现象发生时太平洋赤道附近的信风增强时,赤道暖流加强,则①处暖流增强,则海水温度会上升,A错误。由于②处沿岸暖流增强,对沿岸地区增温增湿作用加强,陆地上冬季的水汽增多,且海陆间温差加大,锋面更加频繁,易出现降雨降雪天气,B正确。拉尼娜现象发生时赤道暖流加强,使得赤道东部海域水位下降,从而使得因补偿作用产生的③处洋流会加强,C错误。海啸现象大多由海底地震、海底火山和海底滑坡引起,拉尼娜现象对海啸影响不大,D错误。所以选B。

20.冰雪灾害过后,蔬菜受到灾害损失,短时间内影响蔬菜运输,因此可能导致武汉市蔬菜市场供不应求,①不符合题意。冰蚀地貌是永久性冰雪对地面的长期侵蚀作用的结果,短期的冰雪灾害不会江汉平原上形成冰蚀地貌,②符合题意。冰雪灾害会在短期内影响木材运输,但木材不是急需性的鲜活产品,因此在短期内不会出现黔桂地区木材供应紧张,③符合题意。冰雪灾害直接对水产生物产生危害,同时影响水产品的运输,导致水产品不能及时投放市场,短期内给湘粤等地水产养殖造成较大损失,④不符合题意。综上所述,选项C符合题意,排除A、B、D。

21.BD

22.BC

解析21.在拉尼娜年,该环流是海上内循环的一部分,A错误。在拉尼娜年,该环流属于大气环流的一部

分,B正确。拉尼娜现象与降水分布不均不相关,C错误。拉尼娜年,该环流是海面冷热不均导致的,D正确。故选BD。

22.由题中图可以看出,拉尼娜现象出现时,赤道西太平洋地区上升气流更显著,赤道太平洋大气环流增强;印度尼西亚、澳大利亚东部等地降雨偏多,赤道西太平洋地区降水增加;赤道东太平洋地区下沉气流显著,降水减少,南美洲西海岸干旱加剧;秘鲁沿岸上升流增强。AD错误,BC正确。故选BC。

23.(1)赤道附近中、东部洋面增温最显著,由此向南北两侧(或向西北和东南方向)递减;赤道以北、以南远离大陆的大洋中部局部海域有降温现象。

(2)由于(东南)信风(离岸风)减弱,海水上涌(或上泛)减弱,导致秘鲁寒流变弱,赤道中东部太平洋海域海水升温;该海域海水升温后,近洋面空气受热膨胀上升,形成低气压。而太平洋西部气压相对较高,在水平气压梯度力作用下形成西风,风力吹拂,西太平洋暖海水自西向东流(或西太平洋暖海水回流)。(遏制了秘鲁寒流的北上,加剧了太平洋中东部水温升高。

(3)水温升高,冷水鱼不适应升高的水温;海水上泛减弱,大量营养盐类不能带至表层,鱼的饵料减少,导致鱼群逃离;海水中的溶解氧随水温升高而减少,大量鱼类缺氧而亡。

(4)建立国家防灾指挥机构;积极宣传,全民预防;针对厄尔尼若现象对渔业资源的影响,可调整捕鱼时间和空间;北方可能出现洪涝灾害,加强防洪工程,疏通排水道,加固路桥等;南方可能出现干旱灾害,增加人工降水。

24.(1) 风风海流风浪

(2) 降低P处降水量增多,盐度降低。

(3) 强大的上升流将富含营养盐的下层海水带往上层;沿海多雾,光照不太强,海洋环境特别适合浮游生物及鱼类等繁殖生长。

(4) 鱼类、海鸟大量死亡,渔业减产;热带太平洋海区水温异常;全球气候异常:澳大利亚东岸热带地区气候干旱;秘鲁沿岸沙漠地区降水异常增多等。(任答三点,答案合理酌情给分)

25.(1)差异:西部沿岸降水多;东部沿岸降水少。

原因:西部受流经沿岸暖流影响,水温较高,盛行上升气流.沿岸地区降水多;,东部受寒流影响,水温较低,盛行下沉气流,,沿岸地区降水少。

(2)降水增多,容易引发洪涝灾害;(表层海水水温异常增高,冷水鱼类大量死亡;滑坡、泥石流等地质灾害增多;沿岸地区降水增多,利于短生命植物生长。

(3)夏季风减弱,降水整体偏少;雨带在南方地区滞留时间较长,降水偏多;北方地区雨季变短,降水偏少。(4)加强旱涝等灾害的监测、预报;适度增加南水北调的输水量;采用生物措施、工程措施和管理措施多途径应对旱涝灾害;加强宜传教育,提高公民防灾减灾等环境意识。

26.(1)纬度低,太阳辐射强;北半球夏季,太阳直射点北移,北半球洋面增温快。

(2)拉尼娜现象;台风形成于温度较高的热带洋面上,拉尼娜发生时,南赤道暖流增强,太平洋西海岸水温升高,台风增强。

(3)东南信风异常增强,秘鲁寒流增强,太平洋东岸海水水温下降。

太平洋东岸地区寒流增强,降温减湿,出现旱灾;南赤道暖流增强,太平洋西海岸水温升高,沿海地区出现洪涝灾害,台风增多,夏季风增强。

4、2 厄尔尼诺和拉尼娜现象 一、选择题 1。下列说法正确的是() ①沃克环流在大西洋也有存在 ②厄尔尼诺现象发生后,相应的沃克环流就会增强 ③拉尼娜现象发生后,相应的沃克环流就会增强 ④拉尼娜造成的自然灾害损失往往要高于厄尔尼诺 A。①② B.②③ C。①③D。②④ 解析:选C。大西洋和太平洋都存在沃克环流,其方向相同;当厄尔尼诺现象发生后,赤道附近的东西部海面的温度差缩小,相应的沃克环流就会减弱;相反,当拉尼娜现象发生后,相应的沃克环流就会增强。 2.厄尔尼诺现象的出现和下列哪个因素有关() A.东北信风带 B.沃克环流的改变 C.季风的影响D。全球变暖 解析:选B。厄尔尼诺和拉尼娜现象是沃克环流发生改变造成的。 近些年,我国海洋渔获量大幅度下降,而捕上来的多为鱼子鱼孙,科学家分析说此种现象除人为原因外,自然原因也有影响。据此完成3~4题。 3。出现该现象主要的自然原因是() A.厄尔尼诺现象导致气候异常 B。海水变浅了 C.冰川融化 D.海底火山爆发 4。实行休渔制度应该选择的季节是() A。春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季 解析:厄尔尼诺发生年份,赤道太平洋大量暖海水倒流,西太平洋暖水性鱼类减少。我国休渔是因为海洋渔业资源衰退,一般选择夏季. 答案:3、A4、B 读太平洋表层水温异常现象图,完成5~6题. 5。根据图示信息判断,下列叙述可信的是() A.澳大利亚东部降水将增加 B。秘鲁渔业将喜获丰收 C.中国可能出现寒冬 D。印度尼西亚可能出现森林大火 6。图示时间() A。地球公转速度较快 B。中国南极长城站出现极昼 C.尼罗河正值汛期 D。开普敦温和多雨 解析:第5题,图中反映出南美洲西部太平洋水温异常偏高,这是厄尔尼诺现象.这种现象的发生容易造成秘鲁渔业减产,澳大利亚和印度尼西亚出现干旱,中国可能出现暖冬.第6题,厄尔尼诺现象多发生在圣诞节(12月25日)前后,此时地球公转速度较快. 答案:5、D5、A

《厄尔尼诺和拉尼娜现象》教案 【学习目标】 了解并理解,并能简述厄尔尼诺、拉尼娜现象的可能影响,通过读图并整理数据信息,绘制沃克环流示意图。 【学习过程】 一、沃克环流 概念:存在于赤道附近低纬度地带东西向的热力直接环流。首先由J.皮耶克尼斯在1969年提出,他认为这和早先G.T.沃克所称的南方涛动有联系(见大气活动中心)。在东太平洋赤道 区,由于秘鲁寒流带来了冷海水,又由于东风所引起的厄瓜多尔和秘鲁沿岸的海水上翻,形成了一条从南美西岸沿赤道向西伸延的冷水舌,致使赤道区太平洋西部和东部之间,出现很大的温度差异:就多年平均来说,西太平洋和印度尼西亚地区海水的水温较秘鲁沿岸水温约高 8°C以上。这样,通过海洋对大气的加热作用,就使暖空气在西太平洋和印度尼西亚一带上 升到高层之后,一部分向东流动,到达中、东太平洋冷水区上空下沉,在低层转而向西流动,形成了一个热力直接环流。这就是太平洋地区的沃克环流。 (1)成因: “沃克环流”由1960年雅各布.皮叶克尼斯(Jacob Bjerknes)发现,是热带太平洋上空大气循环的主要动力之一。它是指在正常情况下较干燥的空气在东太平洋较冷的洋面上下沉,然后沿赤道向西运动,成为赤道信风的一部分,当信风到达西太平洋时,受到较暖洋面的影响而上升再向东运行,如此形成了一个封闭的环流。 (2)影响: 当厄尔尼诺发生时,由于海洋温度分布发生巨大变化,大气也会进行相应的调整。中、东太平洋气压随着海温的上升而下降(高压减弱、气压降低),西太平洋气压随着海温的下降而 上升(低压减弱、气压升高),热带太平洋两侧气压差值变小,导致赤道东风减弱和向东撤 退,沃克环流也会被削弱。同时,随着西太平洋暖水区向东移动,沃克环流的上升支和下沉 支的位置也发生偏移,对流活动的中心移至中太平洋上空,中、东太平洋上升气流大大加强,降水显著增加;而西太平洋上升气流明显减弱,变成少雨区,形成大范围干旱。当拉尼娜发

厄尔尼诺和拉尼娜现象的成因及其对我国气候的影响 一、厄尔尼诺(El Nino)现象:

通常指热带太平洋中部和东部的海水温度大范围的持续异常升高,引起全球气候异常并造成鱼类大量死亡的现象。厄尔尼诺在西班牙语中的意思是"圣婴"。该现象首先发生在南美洲的厄瓜多尔和秘鲁太平洋沿岸附近,多发生在圣诞节前后,因此得名。在一般情况下,热带西太平洋的表层水温较高,而东太平洋的海温较低。这种东、西太平洋之间海表温度梯度变化和信风一起,构成了海洋――大气耦合系统的准平衡态。每隔2-8年,这种准平衡态就要被打破一次,西太平洋的暖气流伴随雷暴东移,使得整个太平洋水域的水温变暖,气候出现异常,其持续时间为一年或更长时间。厄尔尼诺现象出现前的几个月里,太平洋赤道暖水发生大规模的自西向东移动,圣诞节前后,赤道太平洋东部沿岸暖水沿着厄瓜多尔和秘鲁海岸南下,水温异常声高,最大时比常年升高5到6℃。由于暖水区迅速向西扩展,热带多雨带也随之南下。原来干旱的赤道太平洋东部降水量剧增,河水泛滥成灾;本为雨季的赤道太平洋西部地区则干旱无雨。此外,世界各地的气候因此受到严重影响,造成严重的自然灾害拉尼娜(La Nina)现象:厄尔尼诺过后,热带太平洋有时会出现与上述情况相反的状态,称为拉尼娜现象,拉尼娜在西班牙语中的意思是"小女孩"。拉尼娜现象表现为中、东太平洋海温明显变冷,同时也伴随着全球性气候异常。用以赤道太平洋东部和中部的海表面温度大范围持续异常变冷的现象。以赤道太平洋北纬5度至南纬5度,西经150度至西经90度区域内的海表面温度平均值连续6个月以上高于或低于正常0.5℃分别作为厄尔尼诺和拉尼娜。

《厄尔尼诺和拉尼娜现象》习题1 一、选择题 1.下列说法正确的是() ①沃克环流在大西洋也有存在 ②厄尔尼诺现象发生后,相应的沃克环流就会增强 ③拉尼娜现象发生后,相应的沃克环流就会增强 ④拉尼娜造成的自然灾害损失往往要高于厄尔尼诺 A.①②B.②③ C.①③D.②④ 解析:选C。大西洋和太平洋都存在沃克环流,其方向相同;当厄尔尼诺现象发生后,赤道附近的东西部海面的温度差缩小,相应的沃克环流就会减弱;相反,当拉尼娜现象发生后,相应的沃克环流就会增强。 2.厄尔尼诺现象的出现和下列哪个因素有关() A.东北信风带B.沃克环流的改变 C.季风的影响D.全球变暖 解析:选B。厄尔尼诺和拉尼娜现象是沃克环流发生改变造成的。 近些年,我国海洋渔获量大幅度下降,而捕上来的多为鱼子鱼孙,科学家分析说此种现象除人为原因外,自然原因也有影响。据此完成3~4题。 3.出现该现象主要的自然原因是() A.厄尔尼诺现象导致气候异常 B.海水变浅了 C.冰川融化 D.海底火山爆发 4.实行休渔制度应该选择的季节是() A.春季B.夏季 C.秋季D.冬季 解析:厄尔尼诺发生年份,赤道太平洋大量暖海水倒流,西太平洋暖水性鱼类减少。我国休渔是因为海洋渔业资源衰退,一般选择夏季。 答案:3.A 4.B 读太平洋表层水温异常现象图,完成5~6题。

5.根据图示信息判断,下列叙述可信的是() A.澳大利亚东部降水将增加 B.秘鲁渔业将喜获丰收 C.中国可能出现寒冬 D.印度尼西亚可能出现森林大火 6.图示时间()[ A.地球公转速度较快 B.中国南极长城站出现极昼 C.尼罗河正值汛期 D.开普敦温和多雨 解析:第5题,图中反映出南美洲西部太平洋水温异常偏高,这是厄尔尼诺现象。这种现象的发生容易造成秘鲁渔业减产,澳大利亚和印度尼西亚出现干旱,中国可能出现暖冬。第6题,厄尔尼诺现象多发生在圣诞节(12月25日)前后,此时地球公转速度较快。 答案:5.D 5.A 7.厄尔尼诺现象对气候的影响主要有() ①使所经过区域的气温多低于年平均值②向所经过区域的大气输送大量热量③扰乱了常规海流模式,使气候反常④使全球降水总量异常增多 A.①②B.②③ C.③④D.②④ 解析:选B。厄尔尼诺现象是某些年份秘鲁沿岸洋流发生异常,导致海洋生态环境破坏和局部地区天气发生剧烈变化的一种自然现象。它使秘鲁寒流水温升高,破坏了南太平洋正常的大洋环流,进而打乱了全球气压带和风带的原有规律,形成了严重的气象灾害。 以水温上升为特征的海水大范围的增温现象,科学家称之为厄尔尼诺,与此现象相反的现象,科学家称之为拉尼娜。由于这两种现象的影响,1998年7月,长江流域松花江流域洪灾严重。据此回答8~9题。 8.厄尔尼诺发生的海区是() A.东赤道太平洋海区B.西赤道太平洋海区 C.东赤道大西洋海区D.西赤道大西洋海区 9.厄尔尼诺现象发生时,下列现象可能发生的是()

42 厄尔尼诺和拉尼娜现象 一、选择题 1.下列说法正确的是( ) ①沃克环流在大西洋也有存在 ②厄尔尼诺现象发生后,相应的沃克环流就会增强 ③拉尼娜现象发生后,相应的沃克环流就会增强 ④拉尼娜造成的自然灾害损失往往要高于厄尔尼诺 A.①② B.②③ .①③ D.②④ 解析:选。大西洋和太平洋都存在沃克环流,其方向相同;当厄尔尼诺现象发生后,赤道附近的东西部海面的温度差缩小,相应的沃克环流就会减弱;相反,当拉尼娜现象发生后,相应的沃克环流就会增强。 2.厄尔尼诺现象的出现和下列哪个因素有关( ) A.东北信风带B.沃克环流的改变 .季风的影响D.全球变暖 解析:选B。厄尔尼诺和拉尼娜现象是沃克环流发生改变造成的。 近些年,我国海洋渔获量大幅度下降,而捕上的多为鱼子鱼孙,家分析说此种现象除人为原因外,自然原因也有影响。据此完成3~4题。 3.出现该现象主要的自然原因是( ) A.厄尔尼诺现象导致气候异常 B.海水变浅了 .冰川融化 D.海底火山爆发 4.实行休渔制度应该选择的季节是( ) A.春季B.夏季 .秋季D.冬季

解析:厄尔尼诺发生年份,赤道太平洋大量暖海水倒流,西太平洋暖水性鱼类减少。我国休渔是因为海洋渔业资衰退,一般选择夏季。 答案:3A 4B 读太平洋表层水温异常现象图,完成5~6题。 5.根据图示信息判断,下列叙述可信的是( ) A.澳大利亚东部降水将增加 B.秘鲁渔业将喜获丰收 .中国可能出现寒冬 D.印度尼西亚可能出现森林大火 6.图示时间( ) A.地球公转速度较快 B.中国南极长城站出现极昼 .尼罗河正值汛期 D.开普敦温和多雨 解析:第5题,图中反映出南美洲西部太平洋水温异常偏高,这是厄尔尼诺现象。这种现象的发生容易造成秘鲁渔业减产,澳大利亚和印度尼西亚出现干旱,中国可能出现暖冬。第6题,厄尔尼诺现象多发生在圣诞节(12月25日)前后,此时地球公转速度较快。 答案:5D 5A 7.厄尔尼诺现象对气候的影响主要有( ) ①使所经过区域的气温多低于年平均值②向所经过区域的大气输送大量热量③扰乱了常规海流模式,使气候反常④使全球降水总量异常增多 A.①② B.②③ .③④ D.②④ 解析:选B。厄尔尼诺现象是某些年份秘鲁沿岸洋流发生异常,导致海洋生态环

什么是厄尔尼诺现象? 近年来,各类媒体越来越关注这样一个气候学名词:厄尔尼诺。众多气候现象与灾难都被归结到厄尔尼诺的肆虐上,例如印尼的森林大火、巴西的暴雨、北美的洪水及暴雪、非洲的干旱等等。它几乎成了灾难的代名词! 可是厄尔尼诺究竟是什么呢?用一句话来说:厄尔尼诺是热带大气和海洋相互作用的产物,它原是指赤道海面的一种异常增温,现在其定义为在全球范围内,海气相互作用下造成的气候异常。 厄尔尼诺现象是发生在大气环流和海洋环流之间的强耦合事件的例子。大气环流(风)施加于海洋的应力是海洋环流的主要驱动力,同时,正如我们所看到的那样,来自海洋的热量,特别是蒸发作用对大气环流有极大的影响。 厄尔尼诺的简化模型表明了能量在海洋中传播过程中的不同波动的作用。在这个简化模型中,海洋中的被称为罗斯贝波的波动,从赤道附近的异常暖的海面向西传播。当它达到海洋的西边界时会被反射成一种不同的波,称为开尔文波,这种波向东传,它起着抵消或改变原来的暖海温距平符号的作用,并引发降温事件出现。整个厄尔尼诺事件中这半个循环所需时间是由这些波传播的速度决定的,它大约需要2年。 这一现象本质上由海洋动力学驱动,与之相应的大气变化是由海表面温度确定的(反过来大气的变化会加强海洋温度分布型),而海表面温度分布是由海洋动力学决定的,因而用上面的简化模型表示的厄尔尼诺现象本质上是可预报的。 厄尔尼诺的起因

厄尔尼诺已成为当今妇孺皆知的“气象怪物”,不少人对它颇有神秘之感。而厄尔尼诺一词的原意也确实给人以神秘的想象,它是西班牙语“上帝之子”或“圣婴”之意。但现在的气象上的含意已完全没有这些意思了。它表示一系列的海--气反常现象,主要有以下几方面,(1)东太平洋赤道以南海域冷水区的消失,(2)太平洋赤道地区东南信风的消失,(3)西太平洋赤道地区的热水向东部扩散,(4)由上述三种现象引起的一系列气候反常。从厄尔尼诺出现伴随的三种现象可知,在非厄尔尼诺时期应出现与上述三种现象相反的现象,即(1)东太平洋赤道以南海域有一片冷水区,(2)太平洋赤道地区吹着东南风,(3)西太平洋赤道地区堆积着大范围的热水,如能搞清这三种现象的原因,对厄尔尼诺的起因也就不难了解了。 厄尔尼诺出现伴随着的海--气异常,只是在近30年来才逐渐清楚的,最早的厄尔尼诺仅仅是与东太平洋冷水区的消失相联系。在一般年份东太平洋赤道以南海域有一大片冷水区,这些冷水是从海洋深处翻出来的,为什么这里能上翻冷水,我们下面讨论。这些上翻的冷水带有大量的营养物,引来大量的鱼虾来这里觅食和产卵,无疑,这对当地渔民而言是丰年。冷水区一旦消失,鱼虾不来了,既使来了因水温偏高,造成鱼虾的大量死亡,这对当地的渔民来讲,无疑是灾年。冷水区的消失都开始于圣诞节前后,当地人认为,这是上帝让他的儿子给人间制造的不幸,所以把这一现象称“上帝之子”或简称“圣婴”。现在的人谁也不认为厄尔尼诺现象与上帝有什么联系,仅仅反映气象中的一些现象,或者认为是气象学中的一个具有特定含量新名词。现在人们关注的已远不是厄尔尼诺出现导致的某些现象,而是它对气候、生态可能造成的影响,更多的人在研究厄尔尼诺的起因问题。 一、厄尔尼诺的起因及形成过程 我们先把厄尔尼诺形成的主要原因告诉大家,然后再逐一地加以解释,(1)全球气温的上升,(2)春季西风带的加强,(3)沃克环流回归点的东移,(4)安第斯山对回归的沃克环流

厄尔尼诺现象 “厄尔尼诺”一词来源于西班牙语,原意为“圣婴”。19世纪初,在南美洲的厄瓜多尔、秘鲁等西班牙语系的国家,渔民们发现,每隔几年,从10月至第二年的3月便会出现一股沿海岸南移的暖流,使表层海水温度明显升高。南美洲的太平洋东岸本来盛行的是秘鲁寒流,随着寒流移动的鱼群使秘鲁渔场成为世界四大渔场之一,但这股暖流一出现,性喜冷水的鱼类就会大量死亡,使渔民们遭受灭顶之灾。由于这种现象最严重时往往在圣诞节前后,于是遭受天灾而又无可奈何的渔民将其称为上帝之子--圣婴。后来,在科学上此词语用于表示在秘鲁和厄瓜多尔附近几千公里的东太平洋海面温度的异常增暖现象。厄尔尼诺现象又称厄尔尼诺海流,是赤道附近的太平洋大范围的海洋和大气相互作用后失去平衡、沃克环流圈东移造成的一种气候现象。正常情况下,热带太平洋区域的季风洋流是从美洲走向亚洲,使太平洋表面保持温暖,给印尼等太平洋西海岸附近带来丰富的降水。但这种模式每2—7年被打乱一次,风向和洋流发生逆转,太平洋表层的热流发生改变,转而向东走向美洲,随之便带走了正常年份的丰富的降水,出现所谓的“厄尔尼诺现象”。当这种现象发生时,太平洋广大水域的水温升高,改变了传统的赤道洋流和东南信风,导致全球性的气候反常。一般认为,这一海域的水温比正常温度高出0.5℃以上就可以判定发生了厄尔尼诺现象;大面积的海水温度增高,造成东太平洋上空水蒸气量加大,西向信风减弱,改变了大气环流的常态,从而引起全球气候反常。厄尔尼诺形成原因 一、自然因素。赤道信风、地球自转、地热运动等都与其有关; 二、人为因素。人类活动加剧气候变暖,是厄尔尼诺现象的另外一个重要的原因。 太平洋的中央部分是北半球夏季气候变化的主要动力源。正常情况下,太平洋沿南美大陆西侧有一股北上的秘鲁寒流,其中一部分变成南赤暖海流向西移动,此时,沿赤道附近海域向西吹的东南信风使暖流向太平洋西侧积聚,而下层冷海水则在东侧涌升,使得太平洋西段菲律宾以南、新几内亚以北的海水温度升高,这一段海域被称为“赤道暖池”,同纬度东段海温则相对较低。对应这两个海域上空的大气也存在温差,东边的温度低、气压高,冷空气下沉后向西流动;西边的温度高、气压低,热空气上升后转向东流,这样,在太平洋中部就形成了一个海平面冷空气向西流,高空热空气向东流的大气环流,这个环流称之为沃克环流;沃克环流在海平面附近就形成了东南信风。但有些时候,这个气压差会低于多年平均值,有时又会增大,这种大气变动现象被称为“南方涛动”。厄尔尼诺发生后,由于暖流的增温,太平洋由东向西流的季风大为减弱,使大气环流发生明显改变,极大影响了太平洋沿岸各国气候,本来湿润的地区干旱,干旱的地区出现洪涝。

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/9718945547.html, 厄尔尼诺和拉尼娜现象 作者:莫彬 来源:《科学》2015年第04期 在全球变暖背景下,厄尔尼诺与拉尼娜现象与极端气候灾害将愈加频繁,各级政府职能部门应加大宏观管理和系统调控力度,加强气候变化的监测和预报。 气候变化与人类的生产生活息息相关,分析气候变化的内因,掌握气候变化的规律。应对变化带来的影响,是人类在认识自然、改造自然过程中必须接受的挑战和义不容辞的责任。 两种太平洋水温异常的现象 厄尔尼诺(El nino)现象是指发生在热带太平洋海温异常增暖的一种气候现象。在发生厄尔尼诺现象的年份,由于热带太平洋的大范围增暖,常造成全球气候的显著变化。例如,在3次有记录的厄尔尼诺年份中,我国都发生异常自然灾害。第1次是1972年,我国北方大面积水资源奇缺,发生了新中国建立以来最严重的全国性干旱;第2次是1982—1983年,连续发生异常天气,洪水泛滥导致数万公顷农田被淹,1982年8月黄河出现有记录以来第二大最高 水位,1983年7月长江水位许多观测站达历史最高值;第3次是1997—1998年,我国长江流域发生了全流域大洪水。 拉尼娜(La nina)是指赤道附近东太平洋水温反常下降的一种现象,表现为东太平洋明显变冷,同时也伴随着全球性气候混乱。其表现与厄尔尼诺相反,也被称为“反厄尔尼诺”或“冷事件”,它是一种厄尔尼诺年之后的矫正过度现象。 拉尼娜现象的出现,会造成冷冬热夏事件的异常增加。通常情况下是拉尼娜与厄尔尼诺交替出现,厄尔尼诺年后随之就是拉尼娜年,但其发生频率要低于厄尔尼诺。从近几十年的表现看,拉尼娜同厄尔尼诺相比,有逐渐变弱的趋势。如1991—1995年中,曾连续发生了三次厄尔尼诺,但中间没有发生拉尼娜。 太平洋水温异常现象对气候的影响 海洋浩瀚无比,它的热容量比空气大,如果让全球海洋里100米深的表层海水降温1℃,放出的热量可供整个地球的大气增温5~6℃。因此,太平洋东部和中部的热带海洋水温变 化,对地球大气的影响就非常明显。 厄尔尼诺对气候的影响是通过赤道太平洋上空的纬向沃克环流来实现的。沃克环流控制着东西半球的热量、动量、水汽的交换和平衡。一旦这种平衡被打乱,地球上的天气就会出现异常。在一定程度上首先使南美秘鲁和厄瓜多尔沿岸一带,以及太平洋西岸的印度尼西亚和澳大利亚东部沿岸一带,气候发生异常,随后出现气象灾害。

厄尔尼诺和拉尼娜现象的成因 及其对我国气候的影响 一、厄尔尼诺(El Nino)现象:

通常指热带太平洋中部和东部的海水温度大范围的持续异常升高,引起全球气候异常并造成鱼类大量死亡的现象。厄尔尼诺在西班牙语中的意思是"圣婴"。该现象首先发生在南美洲的厄瓜多尔和秘鲁太平洋沿岸附近,多发生在圣诞节前后,因此得名。在一般情况下,热带西太平洋的表层水温较高,而东太平洋的海温较低。这种东、西太平洋之间海表温度梯度变化和信风一起,构成了海洋――大气耦合系统的准平衡态。每隔2-8年,这种准平衡态就要被打破一次,西太平洋的暖气流伴随雷暴东移,使得整个太平洋水域的水温变暖,气候出现异常,其持续时间为一年或更长时间。厄尔尼诺现象出现前的几个月里,太平

洋赤道暖水发生大规模的自西向东移动,圣诞节前后,赤道太平洋东部沿岸暖水沿着厄瓜多尔和秘鲁海岸南下,水温异常声高,最大时比常年升高5到6℃。由于暖水区迅速向西扩展,热带多雨带也随之南下。原来干旱的赤道太平洋东部降水量剧增,河水泛滥成灾;本为雨季的赤道太平洋西部地区则干旱无雨。此外,世界各地的气候因此受到严重影响,造成严重的自然灾害拉尼娜(La Nina)现象:厄尔尼诺过后,热带太平洋有时会出现与上述情况相反的状态,称为拉尼娜现象,拉尼娜在西班牙语中的意思是"小女孩"。拉尼娜现象表现为中、东太平洋海温明显变冷,同时也伴随着全球性气候异常。用以赤道太平洋东部和中部的海表面温度大范围持续异常变冷的现象。以赤道太平洋北纬5度至南纬5度,西经150度至西经90度区域内的海表面温度平均值连续6个月以上高于或低于正常0.5℃分别作为厄尔尼诺和拉尼娜。

厄尔尼诺与拉尼娜现象

厄尔尼诺与拉尼娜现象 “厄尔尼诺”(圣婴)全球作乱 1.现象:“厄尔尼诺”是西班牙语“圣婴”一词的音译,是指太平洋赤道带出现呈2——7年周期性的不规律海水升温(水温上升0.5度以上,时间持续半年)现象,它不仅是海洋现象,而且还是一种气象现象,即赤道带大范围内海洋和大气相互作用后失去平衡而产生的一种气候现象(信风原来向西吹,现改变为向东吹,使得原本应在太平洋西部的高温洋流向东移动,致使赤道太平洋海域出现两大范围的浪峰)。 “厄尔尼诺”现象在5000前就已发生,1950年以来共发生过13次,最近在1998年前后出现的“厄尔尼诺”现象,来势猛、发展快、危害大。 2.危害:①农业减产,亚太地区干旱严重,澳大利亚损失近13.5亿美元,泰国、印度尼西亚以及印度、越南农业大幅度减产,有的地方如朝鲜连遭水灾,颗粒不收。1998年我国东部地区多雨,也深受其害。②严重打乱了全世界的气温和降雨规律,非洲南部气温上升很高,严重干旱;而非洲中部却降水量增多。③拉丁美洲沿海地区大雨滂沱,严重水灾,鱼群因水温升高(原来是寒流经过)而离开秘鲁沿海,甚至死亡。巴西、乌拉圭、阿根延也因大规模降雨,农作物损失惨重,人们被迫逃离家园。总之,每次“厄尔尼诺”现象会带来上百亿元的损失。 “厄尔尼诺”现象正在深入研究,相信在未来,人类会降服这个魔鬼。

———————————————————— 文章来源: 枫叶地理>> 气象部门介绍,影响我国的冷空气主要有三股:一是从极地过来的冷空气,比如贝加尔湖方向。这股冷空气较强,主要以大风、降温过程为主;二是冷空气团从西伯利亚方向过来,也会带来大风降温的天气,但强度不如前者;还有一种,是从西路过来的冷空气,比如从冰岛起程,经欧洲地中海,自西向东而来,这类冷空气容易带来大范围的降雪过程。 对于近期我国频繁出现的寒潮天气,气象专家表示厄尔尼诺现象起到了推波助澜的作用。在通常情况下,冷空气围绕着北极圈,在高空呈西风环流。然而受海温异常的影响,西风环流受到扰动,出现了蛇形的起伏,分成了西南风和西北风。 这次西风环流出现了三大缺口,西北风便趁机像潮水般一泻千里。一股从加拿大北部吹向美国东部并一路南下;一股从北欧西部南下影响整个欧洲;另一股从我国新疆一路横扫,直至两广、

厄尔尼诺现象和拉尼娜现象对我国 气候的影响 学院:经济管理学院 班级:100506 学号:100506120 姓名:马耀茹

厄尔尼诺现象和拉尼娜现象对我国气候的影响 什么是拉尼娜现象呢?拉尼娜现象和厄尔尼诺现象一样,都是一种海水温度大范围季节性异常变化的现象。由此可导致一些地区的天气异常,从而形成气象灾害。 厄尔尼诺现象是指赤道太平洋中、东部每隔若干年发生一次大规模海水温度异常增高的现象。这种现象明显出现在南太平洋东岸,即南美洲的厄瓜多尔、秘鲁等国的西部沿海。那里是世界著名的渔场,渔业产量占世界总量的1/5左右。可是每隔2至7年,这里的海水温度便会异常升高,结果造成鱼死鸟亡,海洋动物迁移,渔业收成大幅下降的现象。这种现象为什么会出现目前还没有搞清楚。它的出现一般在圣诞节前后或稍后一两个月,于是讲西班牙语的当地人把它称作了“厄尔尼诺”,即“圣婴”。 拉尼娜现象正好与厄尔尼诺现象相反,是指赤道太平洋中、东部地区海水温度异常变冷的现象。为此,讲西班牙语的当地人就把它称作“拉尼娜”,即“圣女”的意思。 一般认为,厄尔尼诺与拉尼娜现象是太平洋赤道带大范围内海洋与大气相 互作用失去平衡而产生的一种气候现象。沃克环流的强弱变化是判断厄尔尼诺和拉尼娜现象的重要依据。 厄尔尼诺现象和拉尼娜现象都会引起全球气候系统的异常变化而形成气象灾害。厄尔尼诺现象导致海洋上空大气层气温升高,破坏了大气环流正常的热量、水蒸气等分布的动态平衡。这种海水和空气温度的异常升高的结果,往往是全球范围的异常天气变化。使得一些地区到了该冷的时候冷不下来,另一些地区该热的时候热不起来;那些原来是多晴少雨的地区却出现了雨量猛增而形成洪涝灾情,那些原来雨量充沛的地区反而烈日当空久旱缺雨。 发生厄尔尼诺现象的年份,赤道太平洋中部、东部地区降雨量通常都会大大增加,而澳大利亚、印度尼西亚等太平洋西部地区则干旱不雨;北半球的很多地区都会出现冬天气温偏高而夏季气温较低的暖冬凉夏现象。 拉尼娜现象一般会紧随厄尔尼诺现象出现。当厄尔尼诺现象出现时,赤道东太平洋表面海水温度异常升高,热量向空气扩散,热空气再被太平洋上空的大风吹走,上层海水的温度逐渐下降。这时海洋深处的冷海水再翻上来,使得

厄尔尼诺和拉尼娜现象的成因及其对我国气候的影响一、厄尔尼诺(El Nino)现象:

通常指热带太平洋中部和东部的海水温度大范围的持续异常升高,引起全球气候异常并造成鱼类大量死亡的现象。厄尔尼诺在西班牙语中的意思是"圣婴"。该现象首先发生在南美洲的厄瓜多尔和秘鲁太平洋沿岸附近,多发生在圣诞节前后,因此得名。在一般情况下,热带西太平洋的表层水温较高,而东太平洋的海温较低。这种东、西太平洋之间海表温度梯度变化和信风一起,构成了海洋――大气耦合系统的准平衡态。每隔2-8年,这种准平衡态就要被打破一次,西太平洋的暖气流伴随雷暴东移,使得整个太平洋水域的水温变暖,气候出现异常,其持续时间为一年或更长时间。厄尔尼诺现象出现前的几个月里,太平洋赤道暖水发生大规模的自西向东移动,圣诞节前后,赤道太平洋东部沿岸暖水沿着厄瓜多尔和秘鲁海岸南下,水温异常声高,最大时比常年升高5到6℃。由于暖水区迅速向西扩展,热带多雨带也随之南下。原来干旱的赤道太平洋东部降水量剧增,河水泛滥成灾;本为雨季的赤道太平洋西部地区则干旱无雨。此外,世界各地的气候因此受到严重影响,造成严重的自然灾害

拉尼娜(La Nina)现象:厄尔尼诺过后,热带太平洋有时会出现与上述情况相反的状态,称为拉尼娜现象,拉尼娜在西班牙语中的意思是"小女孩"。拉尼娜现象表现为中、东太平洋海温明显变冷,同时也伴随着全球性气候异常。用以赤道太平洋东部和中部的海表面温度大范围持续异常变冷的现象。以赤道太平洋北纬5度至南纬5度,西经150度至西经90度区域内的海表面温度平均值连续6个月以上高于或低于正常0.5℃分别作为厄尔尼诺和拉尼娜。 厄尔尼诺现象概念图 二、走近厄尔尼诺――成因研究 厄尔尼诺现象怎样形成的,又为什么会影响到大气的状态和变化呢?这一直是国际海洋和气象科学研究上的一个重要课题。世界气象组织制定过从1985年开始为期十年的热带海洋和全球大气计划(TOGA),其目的之一就是想通过对海气相互作用的研究,寻求提高对厄尔尼诺及异常气候的预测能力。中美两国科学家也执行过"中美热带西太平洋海气相互作用联合研究"计划。

厄尔尼诺和拉尼娜现象的影响 厄尔尼诺和拉尼娜现象都是海洋温度异常的一种反应,由于海水的异常会导致大气环流等的异常,从而导致太平洋沿岸,甚至全球灾难性气候异常。大致情况如下; 一、厄尔尼诺想象 “厄尔尼诺现象”是西班牙语“圣婴”一词的音译,是指在赤道太平洋东部的大面积海域,呈现2—7年周期性的海水异常竲高现象。它既是一种海洋现象,又是一种大气想象,即赤道带大范围内海洋和大气相互作用后失去平衡而产生的一种气候现象。(信风原来向西吹,现改为向东吹,使得原本应在太平洋西部的高温洋流向东移动,致使赤道太平洋海域出现两大范围的浪峰。)厄尔尼诺现象发生时。由于海温的异常竲高,致使海洋上空大气层气温升高,破坏了大气环流原来正常的热量、水汽等分布的动态平衡。这一海汽变化往往伴随着出现全球范围的灾害性天气:冷热失去均衡,该天晴的地方洪涝成灾,该下雨的地方却烈日炎炎。一般来说,当厄尔尼诺现象出现时,赤道太平洋中东部地区降雨量会大大增加,造成洪涝灾害,而澳大利亚和印尼等太平洋西部地区则干旱无雨。中国厄尔尼诺年,一般河套一带干旱;淮河下游一带多雨;东北常出现低温冷害,粮食减产;南方梅雨期入梅偏迟或空梅。在厄尔尼诺的下一年,河套一带多雨;淮河下游则干旱。 二、拉尼娜现象 拉尼娜是指赤道太平洋东部和中部海面温度保持异常偏冷的现象(与厄尔尼诺现象相反),是气象和海洋界使用的一个新名词。意为“小女孩”,正好与意为“圣婴”的厄尔尼诺相反,也称为“方厄尔尼诺”或“冷事件”。 拉尼娜对天气气候的影响大致与厄尔尼诺相反,但其影响和威力较厄尔尼诺要小。拉尼娜出现时印度尼西亚、澳大利亚东部、巴西东北部、印度及非洲女南部等地降雨偏多,在太平洋东部和中部地区、阿根廷、赤道非洲、美国东南部等地易出现干旱。拉尼娜年,我国容易出现冷冬热夏,即冬季气温较常年偏低,夏季偏高。另外,在西太平洋和南海地区生成及登陆我国的热带气旋个数,拉尼娜年比常年多。

厄尔尼诺现象和拉尼娜现象对我国气候的影响 什么是拉尼娜现象呢?拉尼娜现象和厄尔尼诺现象一样,都是一种海水温度大范围季节性异常变化的现象。由此可导致一些地区的天气异常,从而形成气象灾害。 厄尔尼诺现象是指赤道太平洋中、东部每隔若干年发生一次大规模海水温度异常增高的现象。这种现象明显出现在南太平洋东岸,即南美洲的厄瓜多尔、秘鲁等国的西部沿海。那里是世界著名的渔场,渔业产量占世界总量的1/5左右。可是每隔2至7年,这里的海水温度便会异常升高,结果造成鱼死鸟亡,海洋动物迁移,渔业收成大幅下降的现象。这种现象为什么会出现目前还没有搞清楚。它的出现一般在圣诞节前后或稍后一两个月,于是讲西班牙语的当地人把它称作了“厄尔尼诺”,即“圣婴”。 拉尼娜现象正好与厄尔尼诺现象相反,是指赤道太平洋中、东部地区海水温度异常变冷的现象。为此,讲西班牙语的当地人就把它称作“拉尼娜”,即“圣女”的意思。 厄尔尼诺现象和拉尼娜现象都会引起全球气候系统的异常变化而形成气象灾害。厄尔尼诺现象导致海洋上空大气层气温升高,破坏了大气环流正常的热量、水蒸气等分布的动态平衡。这种海水和空气温度的异常升高的结果,往往是全球范围的异常天气变化。使得一些地区到了该冷的时候冷不下来,另一些地区该热的时候热不起来;那些原来是多晴少雨的地区却出现了雨量猛增而形成洪涝灾情,那些原来雨量充沛的地区反而烈日当空久旱缺雨。 发生厄尔尼诺现象的年份,赤道太平洋中部、东部地区降雨量通常都会大大增加,而澳大利亚、印度尼西亚等太平洋西部地区则干旱不雨;北半球的很多地区都会出现冬天气温偏高而夏季气温较低的暖冬凉夏现象。 拉尼娜现象一般会紧随厄尔尼诺现象出现。当厄尔尼诺现象出现时,赤道东太平洋表面海水温度异常升高,热量向空气扩散,热空气再被太平洋上空的大风吹走,上层海水的温度逐渐下降。这时海洋深处的冷海水再翻上来,使得海水表面温度进一步下降。如果大范围上层海水持续变冷达6个月以上,其温度低于常年0.5℃以上,就形成了拉尼娜现象。 厄尔尼诺现象发生的季节并不固定,持续时间短的为半年,长的一两年。一般每隔2至7年出现一次。可是,20世纪90年代以来,这种现象出现越来越频繁了,不仅周期在变短,而且持续时间在变长,对我国的影响也变得更明显了。虽然对厄尔尼诺现象和拉尼娜现象的探索研究还在进行中,但是科学家们普遍认为这种现象的愈演愈烈与全球变暖有密切联系,也就是与人类活动有一定的关系。 厄尔尼诺现象对我国影响是:从东南海洋上吹向我国的夏季风强度大大减弱,造成了我国夏季降雨带的位置偏南。结果南方因此暴雨成灾,高温季节温度比往年低了不少;北方却出现持续高温无雨天气,造成了罕见的旱灾。 厄尔尼诺现象使得我国出现南方洪涝成灾,北方干旱成灾。这次厄尔尼诺现象是促成1998年长江全流域洪灾的罪魁祸首。 拉尼娜现象对气象灾害的催化作用要小得多。一般来说,拉尼娜现象出现的年份,在印度尼西亚、澳大利亚东部、巴西东北部、印度及非洲南部等地会降雨偏多;在太平洋东部、中部地区、美国南部、赤道非洲等地会出现干旱。 对我国的影响不会十分明显。一般是冬天变得稍冷些,夏季变得更热些,在西太平洋与南海地区生成及登陆我国的热带气旋的数量比正常年份略多些。 然而,这一次拉尼娜现象却在我国产生了极大的影响,在我国南方地区酿成了百年未遇的特大冰雪灾害。这完全不是冬天变得稍冷些那样简单,这场冰雪灾害也不能完全归咎于拉尼娜现象惹的祸。不过,这场冰雪灾害提醒我们,拉尼娜现象不一定会像以往那样对我国只产生不明显的冬冷夏热现象,热带气旋登陆我国的次数也不一定只是略多些。很可能今年夏季会变得特别热,热带气旋登陆我国特别多。

第二节厄尔尼诺和拉尼娜现象 情景导入目标定位 说到“厄尔尼诺”这个不明觉厉的名字,还是南美洲西岸的渔民们给取 的,在西班牙语中“El Ni o”意为“圣婴”或“小男孩”。这个取名源于 渔民们观测到的怪现象:在有些年份的10月到次年3月期间,沿着海岸 会出现一道暖流,使海水温度明显升高,将冷水鱼类统统热死,导致以 渔为生的渔民们血本无归。而这种现象经常在圣诞前后最为严重,于是 不明所以的渔民便认为是上帝之子“圣婴”在捣乱。后来,随着科学家 对海洋和气象研究的深入,人们渐渐揭开了厄尔尼诺现象的神秘面纱, 而厄尔尼诺这个名称则沿用了下来。 虽然说全球变暖在影响极端气候的出现,但是厄尔尼诺可能也在进一步 加强对气候的影响。根据国家气候中心确认,2019年为“厄尔尼诺年”, 关于厄尔尼诺的自然现象,我相信很多人都不陌生了,其主要指太平洋 东部和中部的热带海洋的海水温度异常地持续变暖,使整个世界气候模 式发生变化,造成一些地区干旱而另一些地区又降雨量过多。 十年前,2009就是厄尔尼诺年,这就像是10年之约一样,2019年刚好 也是厄尔尼诺年,根据科学预报显示,厄尔尼诺的出现可能会在未来更 加的频繁,因为全球气候变暖也是影响它的因素之一。 根据NOAA的科学报告显示,厄尔尼诺现象在2019年3月继续存在, 在4月也是在发展之中。3月份海洋热量异常降低,但是平均值依然是 偏高的,赤道上空平均温度在3月初就已经达到了峰值。 【思考】全球频发的气候异常都与厄尔尼诺现象有关系吗? 1.了解厄尔尼诺、 拉尼娜现象。 2.举例说明厄尔尼 诺、拉尼娜现象对 全球气候的影响。 沃克环流的定 义,厄尔尼诺和拉 尼娜现象形成的 机理以及它们之 间的关系。

年高考在即,厄尔尼诺和拉尼娜现象的定义、形成、以及对我国和世界气候的影响供大家学习参考。 ☆一、什么是厄尔尼诺和拉尼娜 厄尔尼诺为西班牙语“EI Nino”的音译,是“圣婴”(上帝之子)的意思。现已用来专门指赤道太平洋东部和中部的海表面温度大范围持续异常增暖的现象。 拉尼娜为西班牙语“La Nina”的音译,是“小女孩”的意思。用以赤道太平洋东部和中部的海表面温度大范围持续异常变冷的现象。以赤道太平洋北纬5 度至南纬5度,西经150度至西经90度区域内的海表面温度平均值连续6个月以上高于或低于正常0.5℃分别作为厄尔尼诺和拉尼娜。 ☆二、厄尔尼诺和拉尼娜是怎样形成的 正常情况下,赤道太平洋海面盛行片东风(称为信风),大洋东侧表层暖的海水被输送到西太平洋,西太平洋水位不断上升,热量也不断积蓄,使得西部海平面通常比东部偏高40厘米,年平均海温西部约为29℃。 但是,当某种原因引起信风减弱时,西太平洋暖的海水迅速向东延伸,海温在太平洋西侧下降,东侧上升,形成厄尔尼诺。 相反,当信风持续加强时,赤道太平洋东侧表面暖水被刮走,深层的冷水上翻作为补充,海表温度进一步变冷,就容易形成拉尼娜。 ☆三、厄尔尼诺和拉尼娜对我国气候有什么影响 ⒈厄尔尼诺年,东亚季风减弱,中国夏季主要季风雨带偏南,江淮流域多雨的可能性较大,而北方地区特别是华北到河套一带少雨干旱。拉尼娜年正好相反。 ⒉在厄尔尼诺年的秋冬季,北方大部分地区降水比常年减少,南方大部分地区降水比常年增多,冬季青藏高原多雪。拉尼娜年的秋冬季我国降水的分布为北多南少型。 ⒊在厄尔尼诺年我国常常出现暖冬凉夏,特别是我国东北地区由于夏季温度偏低,出现低温冷害的可能性较大。拉尼娜年我国则容易出现冷冬热夏。

厄尔尼诺现象和拉尼娜现象的成因及对我国气候的影响 厄尔尼诺现象和拉尼娜现象一样都是一种海水温度大范围季节性异常变化的现象,由此可导致一些地区的天气异常,从而形成气象灾害。 厄尔尼诺现象是指赤道太平洋中、东部每隔若干年发生一次大规模海水温度异常增高的现象。在赤道南北两侧,由于长年受到东南信风和东北信风的吹拂,形成两股自东向西的洋流,而下层冷海水上涌补充,使得太平洋海面的水温西高东低。但是,有的年份东南信风突然变弱,使得南赤道洋流也变弱,太平洋东部上升的冷水减少,而更多的暖水随赤道逆流涌向太平洋东部。厄尔尼诺现象明显出现在南太平洋东岸,即南美洲的厄瓜多尔、秘鲁等国的西部沿海,周期一般为2—7年。它的出现一般在圣诞节前后或稍后一两个月,于是讲西班牙语的当地人把它称作了“厄尔尼诺”,即“圣婴”。 拉尼娜现象正好与厄尔尼诺现象相反,是指赤道太平洋中、东部地区海水温度异常变冷的现象。拉尼娜的发生与赤道偏东信风加强有关。偏东信风加强,赤道洋流受信风推动,从东太平洋流向西太平洋,使高温暖水在热带西太平洋地区堆积,成为全球水温最高的海域。相反,在赤道东太平洋表层比较暖的海水向西输送后,深层比较冷的海水就来补充,因此造成东太平洋海表水温偏低,从而引发拉尼娜现象。讲西班牙语的南美当地人就把它称作“拉尼娜”,即“圣女”的意思。 一般认为,厄尔尼诺与拉尼娜现象是太平洋赤道带大范围内海洋与大气相互作用失去平衡而产生的一种气候现象。沃克环流的强弱变化是判断厄尔尼诺和拉尼娜现象的重要依据。 厄尔尼诺现象和拉尼娜现象形成示意图 厄尔尼诺现象和拉尼娜现象都会引起全球气候系统的异常变化而形成气象灾害。厄尔尼

什么是拉尼娜现象呢?拉尼娜现象和厄尔尼诺现象一样,都是一种海水温度大范围季节性异常变化的现象。由此可导致一些地区的天气异常,从而形成气象灾害。 厄尔尼诺现象是指赤道太平洋中、东部每隔若干年发生一次大规模海水温度异常增高的现象。这种现象明显出现在南太平洋东岸,即南美洲的厄瓜多尔、秘鲁等国的西部沿海。那里是世界著名的渔场,渔业产量占世界总量的1/5左右。可是每隔2至7年,这里的海水温度便会异常升高,结果造成鱼死鸟亡,海洋动物迁移,渔业收成大幅下降的现象。这种现象为什么会出现目前还没有搞清楚。它的出现一般在圣诞节前后或稍后一两个月,于是讲西班牙语的当地人把它称作了“厄尔尼诺”,即“圣婴”。 拉尼娜现象正好与厄尔尼诺现象相反,是指赤道太平洋中、东部地区海水温度异常变冷的现象。为此,讲西班牙语的当地人就把它称作“拉尼娜”,即“圣女”的意思。 厄尔尼诺现象和拉尼娜现象都会引起全球气候系统的异常变化而形成气象灾害。厄尔尼诺现象导致海洋上空大气层气温升高,破坏了大气环流正常的热量、水蒸气等分布的动态平衡。这种海水和空气温度的异常升高的结果,往往是全球范围的异常天气变化。使得一些地区到了该冷的时候冷不下来,另一些地区该热的时候热不起来;那些原来是多晴少雨的地区却出现了雨量猛增而形成洪涝灾情,那些原来雨量充沛的地区反而烈日当空久旱缺雨。 发生厄尔尼诺现象的年份,赤道太平洋中部、东部地区降雨量通常都会大大增加,而澳大利亚、印度尼西亚等太平洋西部地区则干旱不雨;北半球的很多地区都会出现冬天气温偏高而夏季气温较低的暖冬凉夏现象。 拉尼娜现象一般会紧随厄尔尼诺现象出现。当厄尔尼诺现象出现时,赤道东太平洋表面海水温度异常升高,热量向空气扩散,热空气再被太平洋上空的大风吹走,上层海水的温度逐渐下降。这时海洋深处的冷海水再翻上来,使得海水表面温度进一步下降。如果大范围上层海水持续变冷达6个月以上,其温度低于常年℃以上,就形成了拉尼娜现象。 厄尔尼诺现象发生的季节并不固定,持续时间短的为半年,长的一两年。一般每隔2至7年出现一次。可是,20世纪90年代以来,这种现象出现越来越频繁了,不仅周期在变短,而且持续时间在变长,对我国的影响也变得更明显了。虽然对厄尔尼诺现象和拉尼娜现象的探索研究还在进行中,但是科学家们普遍认为这种现象的愈演愈烈与全球变暖有密切联系,也就是与人类活动有一定的关系。