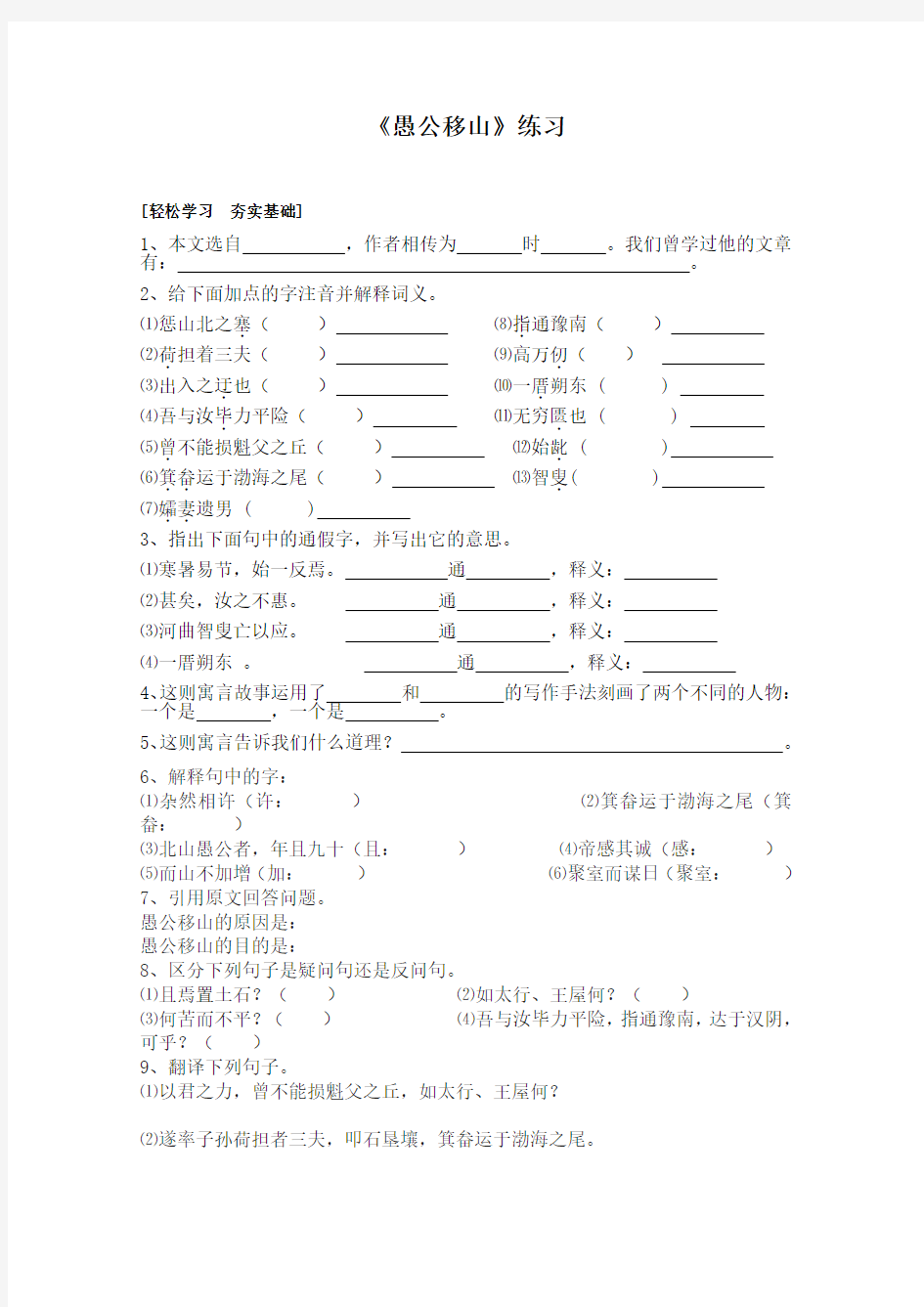

《愚公移山》练习

[轻松学习夯实基础]

1、本文选自,作者相传为时。我们曾学过他的文章有:。

2、给下面加点的字注音并解释词义。

⑴惩山北之塞.()⑻指.通豫南()

⑵荷.担着三夫()⑼高万仞.()

⑶出入之迂.也()⑽一厝.朔东 ( )

⑷吾与汝毕.力平险()⑾无穷匮.也 ( )

⑸曾.不能损魁父之丘()⑿始龀. ( )

⑹箕畚

..运于渤海之尾()⒀智叟.( )

⑺孀妻

..遗男 ( )

3、指出下面句中的通假字,并写出它的意思。

⑴寒暑易节,始一反焉。通,释义:

⑵甚矣,汝之不惠。通,释义:

⑶河曲智叟亡以应。通,释义:

⑷一厝朔东。通,释义:

4、这则寓言故事运用了和的写作手法刻画了两个不同的人物:一个是,一个是。

5、这则寓言告诉我们什么道理?。

6、解释句中的字:

⑴杂然相许(许:)⑵箕畚运于渤海之尾(箕畚:)

⑶北山愚公者,年且九十(且:)⑷帝感其诚(感:)

⑸而山不加增(加:)⑹聚室而谋日(聚室:)

7、引用原文回答问题。

愚公移山的原因是:

愚公移山的目的是:

8、区分下列句子是疑问句还是反问句。

⑴且焉置土石?()⑵如太行、王屋何?()

⑶何苦而不平?()⑷吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?()

9、翻译下列句子。

⑴以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

⑵遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

⑶子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

10、愚公认为移山一定能实现的原因是。

11、你身边有没有当代的“愚公”,请结合他(她)的精神谈一谈。

二、同步解读

11、表明愚公移山任务艰巨的两句话是:。

13、指出下列“其”和“之”的不同用法。

其:其妻献疑曰()惧其不已也()

其如土石何()帝感其诚()

之:河阳之北()以君之力()

笑而止之曰()毁山之一毛()

14、智叟认为愚公很“愚”的原因有二,一是,二是。

15、分析“其妻献疑”和“智叟笑而止之”的内容,回答:

其妻对愚公的举动是从角度说的,话语中带有的语气,其目的是。智叟对愚公的举动是从角度说的,话语中带有的语气,其目的是。

16、“虽我之死,有子存焉……无穷匮也”一句运用的修辞手法是,运用这种句式,其目的是表现愚公()

A、思想顽固到了不可改变的地步。B、把希望寄托在难以实现的幻想中。C、要世世代代移山,不达目的不罢休。D、要造福子孙后代,创建千秋伟业。

17、下列解说有误的一项是()

A、山之一毛:山上的一根草。B、固不可彻:固执得不够彻底。

C、孀妻弱子:寡妇孤儿。D、无穷匮:无穷无尽。

三、美文赏读

外科医 [明]江盈科

有医者,自称善外科。一裨将阵回,中流矢,深入膜内,延使治。乃持并州剪,剪去矢管,跪而请谢。裨将曰:“簇在膜内者须亟治。”医曰:“此内科事,不意并责我。”

注释

①延使抬:请他来治疗。②簇在膜内者须亟治:箭单留在肌肉里面这才是最需治疗的。

19.解释下列句中加点的词。

(1)自称善外科(善:) (2)延使治(延:)

(3)不意并责我(意:)

20.下列句子中加点词“而”的用法与“跪而请谢”中的“而”的用法相同的一项是( )

A.人不知而不愠 B.登轼而望之,曰:“可矣。”

C.人而无信,不知其可。 D.敏而好学,不耻下问。

21.将画线的句子译为现代汉语。

22.医生本应当救死扶伤,而文中的医生治伤无方,但却很爱钱。文中体现他爱钱的一句是:。

中考经典思维激活。

(2003.宁波)杨朱①之弟曰布,衣素衣而出。天雨,解素衣,衣缁②衣而反。其狗不知,迎而吠之。杨布怒,将扑之。

杨朱曰:“子无扑矣,子亦犹是也。向者使汝狗白而往黑而来,岂能无怪哉?”

(选自《列子·说符》)注释:①杨朱:人名。②缁:黑色。

1、下列句中没有通假字的一项是()

A、衣缁衣而反

B、甚矣,汝之不惠

C、之虚所卖之

D、予默然无以应

2、下列加点的词解释错误的一项是()

A衣.素衣而出(穿) B天雨.(下雨) C子.无扑矣(孩子) D子亦犹.是也(好像)3、把文中加横线的句子译成现代汉语。

向者使汝狗白而往黑而来,岂能无怪哉?译:

4、从这个小故事中,你领悟了一个什么道理?

(2004.广西)北山愚公者,年且九十,……………河曲智叟亡以应。

6、下列加点词意义和用法相同的一项是()

A、其.如土石何?必先苦其.心志

B、汝心之固.,固不可彻固.国不以山溪之险

C、且焉置.土石或置.酒而招之

D、河曲智叟亡.以应今亡.亦死,举大计亦死

7、智叟阻止愚公移山的理由是什么?愚公又是怎样驳斥他的?请根据选文内容,用自己的话

.....简要回答。

答:

8、请你谈谈对愚公移山这件事的看法。

(2005.学习报)有田舍翁,家资殷盛,而累世不识之乎。一岁,聘楚士训其子。楚士始训之搦管临朱。书一画,训曰:一字;书二画,训曰:二字;书三画,训曰:三字。其子辄欣欣然,掷笔归告其父,曰:“儿得矣,儿得矣;可无烦先生,重费馆谷也,请谢去。其父喜,从之。具币谢遣楚士。逾时,其父拟征召姻友万氏者饮,今子晨起治状,久之不成。父9、下列句子中“然”字的用法与“其子辄欣欣然”中一样的是()

A吴广以为然.。 B然.则何时而乐也。

C忽有庞然.大物,拔山倒树而来。 D然.侍卫之臣,不懈于内

10、翻译句子。

①可无烦先生,重费馆谷也。译:

②今子晨起治状,久之不成。译:

11、这个故事如果用作议论文的论据,可以证明哪些论点?(至少说出两点)

①;

②。

2008年河南省

阅读下面两个语段,完成16—19题。(共10分)

(一)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(节选自《鱼我所欲也》)

(二)孔子见齐景公,景公致廪丘①以为养②。孔子辞不受,入谓弟子曰:“吾闻君子当功以受禄。今说景公,景公未之以行③而赐之廪丘,其不知丘④也亦甚矣。”令弟子趣驾,辞而行。

(节选自《吕氏春秋》)

注:①廪丘:地名。②养:供养之地。③未之行:没有采纳我的主张。④丘:孔子,名丘。

16.解释下面句子中加点词语的意思。(2分)

(1)万钟于我何加焉何加:

(2)所识穷乏者得我与得:

17.用现代汉语写出下面句子在文中的意思。(4分)

(1)是亦不可以已乎?

(2)此之谓失其本心。

18.文段(一)中画线的句子运用了什么论证方法?有什么作用?(2分)19.孔子为什么不肯接受景公赐给他的供养之地呢?请用文段(一)中的语句回答。(2分)

2008年襄樊市

阅读文言文《邹忌讽齐王纳谏》,完成12-16题。(10分)

邹忌讽齐王纳谏

⒓解释下列句中加点的词。(2分)

⑴朝服衣冠

⑵吾妻之美我者,私我也

⒔下列句中加点词的意思相同的一项是(2分)

A.邹忌修八尺有余乃重修岳阳楼

B.窥镜而自视下视其辙

C.王之蔽甚矣重岩叠嶂,隐天蔽日

D.皆朝于齐朝而往,暮而归

⒕将下面句子翻译成现代汉语。(2分)

期年之后,虽欲言,无可进者。

⒖课文内容理解填空。(2分)

本文先写邹忌在与徐公比美的过程中悟出直言不易的道理,接着写邹忌以设喻讽谏齐王,最后写及其结果。

⒗邹忌成功说服齐王纳谏的方式,对我们今天的人际交往有着这样的启示?

参考答案:

[轻松学习夯实基础]

1、《列子·汤问》战国列子或列御寇杞人忧天杨布击狗

2、⑴sè阻塞⑵hè挑,负荷⑶yū曲折绕远⑷bì竭尽用尽⑸zēng并,还⑹jī běn用箕畚装土石⑺shuāng qī寡妇⑻zhi 直⑼rèn七尺或八尺为一仞。⑽cuò放置⑾kuì穷尽⑿chèn换牙⒀sǒu老头

3、⑴反同返,往返。⑵惠同慧,聪明。⑶亡同无,没有。⑷厝同措,放置。

4、对比反衬愚公智叟

5、要敢于面对和正视困难,坚信自己可以掌握自己的命运,脚踏实地坚持不懈地去排除困难,争取胜利。

6、C

7、智叟的理由是:愚公年老力衰,无法移走大山。愚公的理由是:我的子孙绵延不绝,他们会一代接着一代挖山不止,而山不会增高,总有一天会被铲平

8、开放题。可以正反两方面来回答,只要观点鲜明、言之有理即可。

9、C 10、①可以不用麻烦先生,浪费学费了。②让儿子早上起来写请柬,过了很久也未写成。 11、①做事情要有恒心,不能浅尝辄止。②学习要深入探究,不能自以为是。

趣之,其子恚曰:“天下姓氏夥矣,奈何姓万!自晨起至今,才完五百画也。”

2003.宁波答案:1、D 2、C 3、假如你的狗出去时是白的回来时成了黑的,难道你能不觉得奇怪吗? 4、凡遇是非,切莫忙于责人,应首先从自身找原因。或:任何事情,应透过现象看本质,既要辨别其外在形式,更要注重其内在本质。

解析:此文言文段是已学过的课文《列子》中的《杨布击狗》,属课内段。第1题考查的是辨别有无通假字,第2题检查词类活用、一词多义的掌握情况,第3题是常见的译句子,第4题整体感悟语段,明白故事中蕴含的道理。

掌握难度较大,需要在学习中注意积累。

2008年河南省答案:16.(1)有什么益处(带来什么好处)(1分)(2)感激(1分)

17.(1)这种做法不也可以停止了吗?(2分)

(2)这就叫做丧失了自己的本性。(2分)

(共4分)

18.对比论证法。强调了人不能失去“本心”(论证了舍生取义的观点)。(2分)

19.万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!(此之谓失其本心)

2008年襄樊市答案:⒓⑴穿戴⑵偏爱⒔B⒕满一年以后,就是想进谏,也没有什么可说的了。或:一年以后,就是想说,也没有什么可进谏的了。⒖切身经历齐王纳谏⒗启示我们:说话要注意对象,要讲究方式方法,要委婉得体。或:我们在劝说他人时力求语言委婉,用语得体,充分尊重被劝说者,使之受得启发、明白道理,从而愉快地接受意见。

《愚公移山》教案 第一课时 一、学情分析: 《愚公移山》是八年级下的一篇文言文,对于进入初中阶段中期的学生来说,这篇文言文篇幅较长,但是内容比较易懂。所以,第一课时主要是以朗读为主,掌握文章的生难字词,利用多形式的朗读来熟悉课文,在课堂上熟读的基础上理清文章的大意。 二、教学目标 1.扫除字词障碍,准确流利的朗读课文。 2.结合文章的注解,掌握关键字词的意思,顺利地翻译课文。 三、教学重难点 积累重要的文言词汇,疏通文意,理解文章的内容。 四、教学方法 诵读法,探究与合作法 五、教学过程及要点 (提示:教学活动围绕诵读,理解大意,积累文言词进行) (一)引入新课 《愚公移山》这是一篇脍炙人口的富有神话色彩的寓言,历年来为人们所传颂,今天我们就一起走进这篇寓言,用心去体会他。 作品介绍: 本文选自《列子?汤问》篇。《列子》相传为战国时期郑人、道家学派代表人物列御寇所撰。《汉书?艺文志》中录有《列子》八篇,今已亡佚。今《列子》,一般认为是晋人张湛注释编写而成。其中保存了不少民间故事、寓言和神话传说。本文就是一篇有浪漫主义神奇色彩的寓言故事。它使我们形象地看到了古代劳动人民的智慧和力量。 关于寓言: 寓言是一种文学体裁。寓言,就是把一定的道理寄托在故事之中,情节比较简单,篇幅短小,寓意深刻而含蓄。 关于神话:

神话,关于神仙或神化的古代英雄的故事,是古代人民对自然现象和社会生活的一种天真的解释和美丽的向往。 神话不同于迷信。在生产力极不发达的条件下,人们只能通过幻想,借助具有超人力量的神来实现征服自然的愿望。马克思说:“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力,支配自然力,把自然力形象化。”本文采用神话结尾,借助神的力量来实现愚公的宏伟抱负,是解决人和自然矛盾的想象方式,所反映的是古代劳动人民的美好愿望,跟宣传轮回、报应等封建迷信思想有着本质的不同。(二)问题探讨1:诵读 学习文言文,首先要读准字音,读出节奏,读出人物对话的语气语调。 朗读的方式有很多,自由读,分小组读,分段读,同桌互读等。 1、着重掌握以下几个句子的节奏? 方/七百里; 惩/山北之塞; “遂率/子孙荷担者/三夫”; 投诸/渤海之尾 2、着重读准以下几个语气语调: “曾不能/损魁父之丘”(担忧的语气) “曾不能/毁山之一毛,其如土石何?”(讥讽的语气语调) “汝心之固,固不可彻,曾不若/孀妻弱子”(痛斥的语调) “何苦而不平?”(坚定反驳的语气) (三)问题探讨2: 参看课后注释,小组合作翻译课文,记住关键字词的意义。 翻译方法指导: (1)加。如“方”即“方圆”,指面积。 (2)改。如“仞”现在已经不作长度单位运用,可改为意思相近的词“丈”来代替。 (3)补。文言文中常有省略主语、介词的宾语和量词等,翻译时必须补出。如“二山”即“两座山”。 (4)调。文言文的语序有的与现代汉语不同,翻译时需要调整。如“甚矣,

18 愚公移山 1.作品简介 《列子》是先秦散文的代表作之一,其中保存了寓言故事、神话传说、音乐史、杂技史等众多珍贵的先秦史料。其作者列子,本名列御寇,周朝郑国圃田(今河南郑州)人,道家学派的杰出代表人物,著名的思想家、哲学家、文学家、教育家。对后世哲学、美学、文学、科技、养生、乐曲、宗教影响非常深远。 2.文言文考点链接 “其”的用法 “其”是文言文中常用、中考常考的虚词之一,用法灵活多样,常见用法有以下几种: (1)代词。 ①用在动词或形容词之后,译为“他”“它”。如《愚公移山》中“惧其不已也”的“其”。 ②用在名词之前,作定语,译为“他的”“它的”(包括复数)。如《愚公移山》中“帝感其诚”的“其”。 ③指示代词,译为“那”“那个”“那些”“那里”。 ④也可译作“其中的”。如《狼》中“其一犬坐于前”的“其”。 (2)语气词。 “其”放在句首或句中,表示祈使、疑问、猜度、反诘、愿望等语气,常和放在句末的语气词配合,译为“大概”“或许”“恐怕”“难道”等。如《愚公移山》中“其如土石何”的“其”。 (3)连词。 通常放在句首,表假设,译为“如果”;表选择,译为“还是”。 【习题链接】见“积累与运用”T4(5)。 01 积累与运用 1.字词积累——给加点字注音。 始龀.(chèn) 孀.妻(shuāng) 箕畚.(běn) 万仞.(rèn) 穷匮.(kuì) 亡.以应(wú) 2.解释下列句中加点的词。 (1)惩.山北之塞.惩:苦于塞:阻塞 (2)出入之迂.也迂:曲折,绕远 (3)聚室.而谋曰室:家 (4)杂然 ..相许.杂然:皆,共同许:赞同 (5)其妻献疑 ..曰献疑:提出疑问 (6)曾不能损魁父之丘.丘:土山 (7)荷担者三夫 ..三夫:三个人 (8)叩.石垦壤叩:敲。这里是凿的意思 (9)始.一反.焉始:才反:回 (10)甚.矣,汝之不惠甚:太,过分 (11)曾不能毁山之一毛.毛:地面长的草木 (12)北山愚公长息 ..曰长息:长叹

九年级语文现代文阅读解题方法归类 ■一、表达方式:记叙、描写、抒情、说明、议论 ■二、表现手法:象征、对比、烘托、设置悬念、前后呼应、欲扬先抑、托物言志、借物抒 情、联想、想象、衬托(正衬、反衬) ■三、修辞手法:比喻、拟人、夸张、排比、对偶、引用、设问、反问、反复、互文、对比、 借代、反语 四、记叙文六要素:时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果 五、记叙顺序:顺叙、倒叙、插叙 六、描写角度:正面描写、侧面描写 ■七、描写人物的方法:语言、动作、神态、心理、外貌 八、描写景物的角度:视觉、听觉、味觉、触觉 ■九、描写景物的方法:动静结合(以动写静)、概括与具体相结合、由远到近(或由近到远) 十、描写(或抒情)方式:正面(又叫直接)、反面(又叫间接) 十一、叙述方式:概括叙述、细节描写 ■十二、说明顺序:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序 ■十三、说明方法:举例子、列数字、打比方、作比较、下定义、分类别、作诠释、摹状貌、 引用 十四、小说情节四部分:开端、发展、高潮、结局 十五、小说三要素:人物形象、故事情节、具体环境 十六、环境描写分为:自然环境、社会环境 ■十七、议论文三要素:论点、论据、论证 ■十八、论据分类为:事实论据、道理论据 ■十九、论证方法:举例(或事实)论证、道理论证(有时也叫引用论证)、对比(或正反对比)论证、比喻论证 二十、论证方式:立论、驳论(可反驳论点、论据、论证) 二十一、议论文的文章的结构:总分总、总分、分总;分的部分常常有并列式、递进式 二十二、引号的作用:引用;强调;特定称谓;否定、讽刺、反语 二十三、破折号用法:提示、注释、总结、递进、话题转换、插说。 二十四、其她: ■(一)某句话在文中的作用: 1、文首:开篇点题;渲染气氛(记叙文、小说),埋下伏笔(记叙文、小说),设置悬念(小说),为下文作辅垫;总领下文; 2、文中:承上启下;总领下文;总结上文; 3、文末:点明中心(记叙文、小说);深化主题(记叙文、小说);照应开头(议论文、记叙文、小说) ■(二)修辞手法的作用: (1)它本身的作用;(2)结合句子语境。 1、比喻、拟人:生动形象; 答题格式:生动形象地写出了+对象+特性。 2、排比:有气势、加强语气、一气呵成等;

2019-2020年语文九年级下册十六愚公移山苏教版课后练习第六篇 ?第1题【单选题】 对课文《愚公移山》内容理解不正确的一项是( ) A、愚公之妻“献疑”,智叟“笑而止之”,这可看出两人都坚决反对愚公移山。 B、京城氏之子“跳往助之”,可见愚公移山受到众人拥护。 C、文章运用了对比和衬托的写作手法来突出人物形象。 D、文章通过愚公移山的故事,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅 力。 【答案】: 【解析】: ?第2题【单选题】 下面句子中加下划线字与“以君之力”中“之”的用法、意义相同的一项是( ) A、于厅事之东北角 B、策之不以其道 C、杜少府之任蜀州 D、悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西 【答案】:

【解析】: ?第3题【单选题】 对于寓言《愚公移山》的神话结尾,理解最正确的一项是( ) A、愚公的行动感动了天帝,反映了古代讲究迷信,这是这篇寓言的不足之处。 B、愚公的精神和行动感动了天帝,反映了古代劳动人民的美好愿望,这跟宣传封建迷 信思想有本质的区别。 C、天帝在愚公的坚强意志面前惧怕了,屈服了,说明只要有信心,目标总能实现。 D、天帝在劳动人民的伟大力量前屈服了,说明人定胜天。 【答案】: 【解析】: ?第4题【单选题】 下列句子中加下划线词的意义相同的一组是( ) A、以君之力扶苏以数谏 B、河曲智叟笑而止之曰此则岳阳楼之大观也 C、而山不加增义不杀少而杀众 D、告之于帝皆以美于徐公 【答案】:

【解析】: ?第5题【单选题】 汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。( ) A、你的心太顽固,顽固到一窍不通,连孤儿寡妇都比不上。 B、你思想顽固,顽固到不可改变的地步,连孤儿寡妇都不如。 C、你思想的顽固,到了不可开窍的地步,连妇女和小孩都不如。 D、你的心很固执,固执到不可改变,还不如妇女和小孩。 【答案】: 【解析】: ?第6题【单选题】 作者写《愚公移山》的目的是( ) A、批判不求进取,知难而退,故步自封的消极思想。 B、反映我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力。 C、借助神的力量实现愚公的抱负。 D、宣扬因果报应的封建迷信思想。 【答案】:

21 愚公移山 1.给下列加点的字注音。 始龀( ) 荷担( ) 孀妻( ) 箕畚( ) 万仞( ) 穷匮( ) 2.解释下面句中加点的词。 (1)年且九十( ) (2)吾与汝毕力平险( ) (3)杂然相许( ) (4)寒暑易节,始一反焉( ) 3.下列“之”字用法与其他三项不同的一项是( ) A.河阳之北B.汝之不惠 C.操蛇之神 D.渤海之尾 4.请用“/”给下列句子划分节奏。(每句划一处) (1)惩山北之塞 (2)曾不能损魁父之丘 (3)遂率子孙荷担者三夫 (4)邻人京城氏之孀妻有遗男 5.用现代汉语翻译下面的句子。 (1)吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎? (2)邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。 6.句子积累——用原文语句填写。 (1)愚公之所以决心平山,是因为:________________________________________________。 (2)愚公坚信山能被移走的原因是:________________________________________。 (3)智叟阻止愚公移山的理由是:_______________________________________? (4)表现愚公移山深得人心的一处典型细节是:____________________________________。 (5)晋代张湛对本文曾有“屈其理而服其志也”的评点,这一评点是针对文中“______________”这一句而言的。 7.课文写了两场论争,一场是愚公与家人的论争,一场是愚公与智叟的论争,比较这两场论争,根据所给提示指出其不同之处。 (1)性质不同:___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (2)出发点不同:_________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (3)气氛不同:__________________________________________________________________ 8.你所在的班级将举行“‘愚公移山’之我见”的综合性学习活动,请你积极参与并完成下列任务。 (1) 请你为这次活动设计一段开场白,激发大家的参与热情。(不少于60字) (2)下面是同学们收集的两则材料,请你给“愚公精神”下个定义。 材料一:听起来是奇闻,谈起来是笑谈,任凭那扁担把脊背压弯,任凭那脚板把木屐磨穿……无路难呀开路更难,所以后来人为你感叹。 ——摘自歌曲《愚公移山》 材料二:17年前,唐卓琼的小儿子掉下悬崖而死。从那时起,他决心修一条“接”儿子回家的路。12年来,为了修路,86岁的母亲死在山上,老伴与他形同陌路,跟他一道修路的大儿子的妻子也选择离婚……“鸡公岭上通大道,和尚岩脚变坦途。”人们说,修路不止的他,完全是现代版的愚公。 ——摘自《重庆晚报》

2020年九年级下册语文专项练习 名著阅读题 1、阅读下面一段话,完成题目。 “你以为我是机器而没有感情吗?你以为我穷、低微、矮小、不美,我就没有灵魂没有心吗?你想错了——我的心灵和你一样,我的心也和你完全一样,……我现在跟你说话,并不是通过习俗、惯,甚至不是通过凡人的肉体——而是我的精神在同你的精神说话;就像两个都经过了坟墓,我们站在上帝脚跟前,是平等的——因为我们是平等的!” (1)以上这段文字出自名著《》,是英国作家的作品。(2)上面这段话是(小说人物名)说的,表现了该人物怎样的性格? (答案:(1)简?爱夏洛蒂?勃朗特或夏洛蒂(2)简?爱刚烈坚强、维护尊严、追求平等) 2、“离开桑菲尔德我感到痛苦,我爱桑菲尔德。”这句话出自(国籍)作家 创作的小说 (答案:英国夏洛蒂?勃朗特或夏洛蒂《简?爱》) 3、《格列佛游记》讲述了英国的船医格列佛因海难等原因流落到小人国、大人国、飞岛国、以及马(慧骃)国等地的经历。请根据下面提供的信息在横线上分别写出与之对应的国家名称。 (1)它们有理性,公正而诚实,友谊和仁慈是其美德。()(2)我看到它的头和一只爪子,估计这只猫有三头公牛那么大。()(3)他们的头不是向右偏,就是向左歪。他们有一只眼睛凹在里面,另一只眼睛直冲着天顶。外衣上装饰着太阳、月亮、星球的图形。()(4)在这里,万物的长、宽、高仅有正常尺度的1/2,人的身高不过15厘米。()(答案:(1)马国(慧骃国)(2)大人国(3)飞岛国(4)小人国) 4、在《格列佛游记》中,“我”获得自由两个星期后,小人国的内务大臣告诉“我”:“在外国人看来我们的国势显得很昌隆,实际上却被两大危机所苦。”请问这“两大危机”是什么? (答案:一是国内党争激烈,二是国外强敌入侵的危险。或者一是帝国内“低跟党”和“高跟党”尔虞我诈、争权夺利,二是受到不来夫斯古帝国入侵的战争危险。)

初中语文《愚公移山》原文及翻译 本文是关于初中语文《愚公移山》原文及翻译,感谢您的阅读! 初中语文《愚公移山》原文及翻译 【原文】 太行、王屋二山,方七百里,高万仞。本在冀州之南,河阳之北。北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻,有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。河曲智叟笑而止之,曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙。子子孙孙,无穷匮也。而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。 操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。 【译文】 太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈。(这两座山)本来在冀州的南面,黄河的北面。 北山愚公,年纪将近九十岁了,面对着山居住。(他)苦于山北交通阻塞,进出要绕远道,就召集全家来商量说:“我要和你们尽全力

挖平险峻的大山,一直通到豫州的南部,到达汉水的南岸,可以吗?”(大家)纷纷地表示赞成他的意见。他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连像魁父那样的小山都不能削减,又能把太行、王屋(两座大山)怎么样呢?况且把挖下来的泥土石头放到哪里去呢?”大家纷纷说道:“把它们扔到渤海的边上,隐土的北面。”于是率领挑担子的三个儿孙,敲凿石头,挖掘泥土,用箕畚搬运到渤海的边上。邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,也蹦蹦跳跳地去帮助他们。寒来暑往,季节交换,才往返一趟。 河曲智叟笑着劝阻愚公说:“你太不聪明了。凭你在世上这最后的几年,剩下的这么点力气,连山上的一棵草都铲除不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长长地叹息说:“你思想顽固,顽固到了不能通达事理的地步,连孤儿寡妇都不如。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子。儿子又有孙子;子子孙孙是没有穷尽的啊。可是山却不会再增高加大,还愁什么挖不平呢?”河曲智叟没有话来回答。 山神听说愚公移山这件事,怕他不停地挖下去,就向天帝报告了这件事。天帝被愚公的诚心所感动,便命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了两座大山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南面。 从此,冀州的南部,一直到汉水的南边,再没有高山阻隔了。 感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢

22愚公移山 第一课时 【学习目标】 1.了解列子及相关文学常识。 2.培养学生借助工具书和注释解释难词、难句的能力。(重点) 3.着重理解愚公和智叟这两个人物形象,此外还要理解愚公的妻子和智叟的本质区别。(重点) 4.理解愚公精神的深刻意义。(重难点) 【教学过程】 一、新课导入 (播放江涛唱的《愚公移山》歌曲)同学们,歌中唱的愚公就是我们今天要学习的《愚公移山》一文的主人公。历经千百年了,愚公精神还被人们广为传唱,当然也有人认为“愚公精神可嘉,但是做法很蠢。出入不方便,为什么不修路,不搬家,而一定要移山呢?”你认

为哪种说法好,带着这个问题,让我们走进文本。 二、预习展示 1.作家作品简介。 列子,名御寇,郑国人,战国前期道家代表人物之一,主张清静无为。东汉班固《汉书·艺文志》道家部分录有《列子》八卷,早已散佚。今本《列子》是东晋人搜集有关的古代资料编写而成,里面保存了不少先秦时代的寓言故事和神话传说。 《列子》一书记载的神话寓言资料十分丰富,一些在中国相当著名的神话,皆出现于《汤问》篇。有的作品上古时已经出现,在《列子》书中稍作调整,如《夸父逐日》;有的则早已流传民间,但在《列子》书中首先记载下来,《愚公移山》就是典型的例子。 寓言是一种文学形式。它的特点是通过短小精悍而又富有风趣的动物、植物或人类故事,采用象征、比喻、拟人、夸张等手法,寄寓一种思想,给人以某种教益或启示。 2.掌握难词难句。 ①通假字:反一返惠一慧亡一无厝一措 ②一词多义: 且:A.将近;B.况且。 固:A.本来;B.顽固。 献:A.提出;B.奉献。 曾:A.甚至;B.竟然。 荷:A.荷花;B.肩负。 惩:A.苦于;B.惩罚。 ③特殊句式: a.甚矣,汝之不惠。(倒装句) b.遂率子孙荷担者三夫。(倒装句) 3.通读课文,试用一句话概括这篇课文的意思。 明确:本文写了愚公移山的故事。 三、合作探究 (一)分析人物形象 1.文中写了山的高峻,遗男的相助,智叟的阻止,神的搬山,这对表现愚公的形象有什么作用? 明确:文中写的这些,都有利于愚公这个人物形象的塑造。具体来说,山的高峻显示愚公的决心大;遗男的相助,说明移山是符合人民利益的,受到了乡邻的拥护;智叟的阻止,则是通过愚公智叟两人截然不同的态度,形成鲜明对比,以突出愚公为子孙后代造福而移山的远大抱负,看到人的伟大力量和长远目光;写神的搬山,则是突出愚公精神的感人。 2.请谈一谈你对愚公这一形象的认识。 明确:愚公以90高龄亲自率领子孙上山“叩石垦壤”,是经过深思熟虑的,他取得成功的原因主要有两点:一是他有远大的抱负,从“指通豫南,达于汉阴”可以看出,他的移山是为了造福千千万万的人和后代子孙;正因为有这样的抱负,他才会不顾年迈力衰,毅然从事这一伟大事业。二是他移山的信心来自他在人和自然关系问题上的正确认识,他懂得人力是“无穷匮”的,而自然条件在相当长的时期内不会有变化,尽管移山的事业不可能在几代人的手里完成,但只要世世代代坚持干下去,就一定有完成的希望,自然是可以被征服的。愚公的这种抱负和信心就是古代劳动人民征服自然愿望的生动反映。 3.结合课文说说智叟的形象特征。 明确:智叟是一个自作聪明,鼠目寸光,安于现状,胸无大志的人。 (二)理解愚公的妻子和智叟的本质区别

九年级初中语文中考现代文阅读训练试题及答案 一、现代文阅读 1.现代文阅读阅读下文,完成小题。 中国山水画的意境美 颜景龙 ①中国山水画可谓中国人情思中最为厚重的沉淀。历代山水画家在画面中充分表现笔墨气韵的同时,更注重意境美。意境是艺术的灵魂。我们欣赏画时,时常为其内含的艺术魅力所吸引,为画外之意、弦外之情所陶冶,所感染,这就是意境美的作用。 ②中国山水画的空灵之美,是山水画艺术的主要审美趣味形式。空灵之空为静,为虚,为无;空灵之灵为灵气,为实,为有。空和灵是对立统一的。宋代马远的《寒江独钓图》中,茫茫寒江,一叶孤舟,渔翁独坐,钓丝飘浮,微波之外,皆是空白,营造出一种空灵、深远、简淡的意境。空灵之关一方面使画家在意境构成上获得了充分的主动权,打破了特定时空中客观物象的局限,另一方面也给欣赏者提供了广阔的艺术想象的天地,使作品中的有限的空间和形象蕴含着无限的大千世界和丰富的思想内容。 ③中国山水画的外象之美不仅表现在画作本身,也包括画作以外的无限性,即“画外有画”。正如美学大师宗白华所说:“中国绘画所表现的精神是一种深沉静默地与这无限的自然、无限的太空浑然融化,体合为一,。”山水画是一种哲理的最高境界,它不追求繁芜的世界,而是自然与人文的完美统一,是一种摆脱世俗的精神追求。从元朝的倪瓒,明清时期的董其昌、石涛等的山水画中我们所看到的不只是绘画的语言符号,更重要的是画家内在的精神追求。 ④中国山水画的诗意之美,是中国绘画历来所提倡的。不论《春山烟雨》还是《春浦帆归》,只看画题,就会觉得诗意盎然。诗意之美丰富了中国山水画的美学意境。真正山水画中的诗境,体现在画的构思、章法、形象、色彩的诗化上,诗情与画意交融。宋代郭熙在《林泉高致》中说:“诗是无形画,画是有形诗。”诗画的一致,是中国山水画家追求的最高理想,也是中国山水画的最高境界。唐人王维以诗人的学养彰显画家的气质,在文学和绘画领域揭示了诗与画的关系,从而提出了山水画意境表现中的一个准则——画中有诗。比如他的作品《江干雪霁图卷》,画面上虽然没有像许多画家一样题上或多或少的诗词字句,却富有诗的意境。 ⑤中国山水画中所具有的那种空灵关、外象关、诗意美的意境既是画家创造的终点,又是观者再创造的起点,是画家与观者之间沟通的桥梁。当代中国山水画创作者,只有放开眼界,敞开胸怀,徜徉于大自然之中领受山川、风云、水石、林木际会之妙,铸就独特的艺术灵魂,方能构筑胸中意象,孕育笔墨语言,创作出有意境的作品,真正做到“代山川而言”。 (1)请简要概述第②段的论述层次。 (2)中国山水画的诗意之美表现在哪些方面?请根据文章第④段作简要概括。 (3)从全文看,当代创作者怎样才能创造出具有意境之美的中国山水画? 【答案】(1)文章首先提出了空灵之美是中国山水画艺术的主要审美趣味形式的观点;接着阐述了空与灵的内涵及其关系,并举例论证;最后揭示了中国山水画空灵之美的意

第16课《愚公移山》教案(苏教版初三下)9doc初 中语文 ?愚公移山?选自修?列子o汤咨询?,是古代寓言中的名篇,有生动的故情况节。又带有神话色彩,历来脍炙人口。文章寓意明显。反映人类战胜自然的理想和为理想而献身的精神。 教学本文,第一应疏通文句,明白得文意,积存文言词语。其次应引导学生思读课文,把握愚公这一人物形象,体会对比、衬托手法的表达成效;探究文章的时代意义,时代需要愚公精神,激发学生勇敢面对困难,挑战自我,争做时代的骄子。 教学目标 知识目标 1.积存文言文重要的实词、虚词,辨析一词多义。 2.明白得课文深刻的寓意。 能力目标 1.反复朗读课文,整体把握文意,探究文章的内涵,培养文言文自读能力。 2.把握愚公这一人物形象,体会对比,衬托手法的表达成效。 德育目标 学习愚公精神,正视成长道路上的艰巨险阻,勇往直前。 教学重点 1.积存文言文常用的词语,培养语感。 2.明白得本文的时代意义。 教学难点 1.培养多角度分析咨询题的能力。 2.明白得神话结尾的作用,体会"京城氏之子""跳往助之"这一细节的作用。教学方法 1.诵读法 2.辩论法 3.品读法 4.理读法引导学生积存常见的文言词语,包括古今异义词、多义词、通假字及常用虚词。 5.延伸拓展法 教具预备 多媒体 课时安排 1课时 教学过程 [教学要点] 朗读课文,整体感知;译读课文,把握文意;思读课文,探究文章寓意;品读课文,鉴赏文章写法上的特点;研读课文,联系实际,总结升华。 [教学步骤] 一、导语设计 愚公移山的故事家喻户晓,同学们耳熟能详,愚公移山这首歌可能也都吟唱

自如。下面请看动漫flash--愚公移山。 学生观赏画面,品味精妙的乐曲。 二、朗读课文,整体感知 1.教师示范背诵课文。学生循声跟读。 2.学生齐读课文,教师提示句子停顿。 例如: 惩/山北之塞曾不能/损魁父之丘遂/率子孙荷担者/三夫 邻人京城氏之孀妻/有遗男命/夸娥氏二子/负二山 3.学生依照注释提示,借助工具书,疏通文句,圈点勾画难词难句。同桌之间讨论交流,教师巡视,答疑解惑。 4.教师检查学生自学情形。 分发文字资料,资料内容如下: (1)指出以下句中的通假字并讲明。 始一反焉汝之不惠亡以应 一厝朔东无陇断焉 (2)对加点字的讲明正确的一项为哪一项………………………………………( ) 惩山北之塞 A.处罚 B.戒备 C.苦于 出入之迂也 A.绕远 B.迂腐 C.困难 指通豫南 A.指向 B.手指 C.一直 杂然相许 A.承诺 B.赞成 C.承诺 且焉置土石 A.哪里 B.乃、才 C.语气助词 (3)一词多义 方七百里年且九十曾不假设孀妻弱子 方其远出海门且焉置土石曾益其所不能 汝心之固,固不可彻河曲智叟亡以应惧其不已也 其如土石何吾义固不杀人今亡亦死,举大计亦死帝感其诚 其妻献疑以君之力。曾不能毁山之一毛 虽我之死。有子存焉 甚矣。汝之不惠 告之于帝 (4)翻译以下句子。 ①甚矣。汝之不惠! ②遂率子孙荷担者三夫 ③投渚渤海之尾。 ④冀之南,汉之阴,无陇断焉。 学生自由回答,其余学生评判或补充。答案略写。 5.教师播放教学图片,每显示一幅,学生用自己的语言描述或朗读课文相关片断。 第一幅:二山雄立图第二幅:在家庭会议上 第三幅:毕力平险图第四幅:愚公智叟辩难图

阅读训练 一. 学校积极参加“书香校园”系列活动。下面是“经典阅读”活动的倡议书,请阅读后认真完成第(1) — (3) 题。 ①人生的高度取决于阅读积淀的厚度。②与书籍相伴的人生.一定有生机,有价值;书香飘溢的校园,一定有活力,有内涵。③今年,我校的“书香校园”活动取得了丰硕成果,被评为全市“书香校园”示范学校。④为了进一步引导全校师生吸收经典著作的营养,提升人生境界为宗旨,学校决定开展“经典阅读”活动。 本期“经典阅读”活动推荐的名著是:《童年》(高尔基) 、《钢铁是怎样炼成的》(奥斯特洛夫斯基) 、《名人传》(罗曼?罗兰) 、《假如给我三天光明》(海伦?凯勒) 。 阅读经典吧,经典著作会像雨露一样,滋润你干渴的心田,绽放你理想的花朵;。 1. 标序号的四句话有两个病句,请找出并提出修改意见(不必抄录原句) 。 第句,修改意见: 第句,修改意见: 2. 仿照画线部分补写语句,写在下面的横线上。要求:语意连贯,结构基本相同,修辞手法一致。 3.为配合“经典阅读”活动的开展,校刊《萌芽》将开辟专栏绍这四部名著,请为 二.阅读《善读可医愚》,完成以下问题。 ①关于读书的话题,前人已讲过许多。几乎人人都能讲出一套为什么要读书的道理。近来又出现一种的“读书无用论”,说什么“打开互联网,能知天下事,还看什么书?”诚然,互联网可以给人很多信息和知识,也可以达到实用的目的。但我认为不能全代替读书。为什么要读书?我想起了我国汉代大学者刘向的一句话。他说:“书犹药也,善读之可以医愚。”我认为,这话切中要害,颇有深意。刘向是位大学者,也是位大编辑家。他是汉高祖刘邦的弟弟刘交的四世孙。他一辈子的主要工作是当编辑,读书。应该说,刘向读了很多书,对读书的意义和作用有深刻领悟,他关于读书的警语是有很

初中语文试卷 马鸣风萧萧 班级__________ 姓名________ 愚公移山(第一课时) 一、课堂练习 1、给下列加点字注音 万仞.()孀.妻()始龀.()穷匮.() 厝.()荷.担者()箕畚 ..()() 2、、《愚公移山》选自《》,体裁是,本成语故事说明 的道理。作者,郑国人,战国前期家思想代表人物之一。 3.根据课文填空 太行、王屋二山的地理位置:___ 。 愚公要移山的原因是:___ 。 对愚公要移山众人的态度是____ ;解决他的妻子提出的问题的方法是:___ 。 愚公移山非常艰难。表现劳力少的语句是___ ;表现工具简陋的语句__ 。 4.下列句子没有词性活用的一项是() A.吾与汝毕力平险B.箕畚运于渤海之尾 C.曾不能损魁父之丘D.置人所罾鱼腹中 5.下列句子不是倒装句的是() A.遂率子孙荷担者三夫B.甚矣,汝之不惠 C.投诸渤海之尾,隐土之北。D.王之蔽甚矣 6.下列句中而的用法不同的一项() A.面山而居B.聚室而谋曰C.河曲智叟笑而止之D.登轼而望 7.解释下列加点字 方.七百里河阳之北 年且.九十面.山而居 惩.山北之塞.出入之迂. 聚室而谋.毕力平险 .. 指通豫南达于汉阴 杂然相许.其妻献疑 曾不能损.魁父之.丘 如.太行、王屋何.且焉.置土石 投诸.渤海之尾荷.担者三夫 箕畚 .. ..运于渤海之尾始龀 寒暑易.节始.一反.焉 8.翻译句子。 ⑴以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何? ⑵遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾

二、课后练习 (一) 越中览古李白(3分) 越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣。 宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。 1、本诗的一、二两句描绘了一幅怎样的画面?(1分) 答: 2、整首诗主要用了什么写作手法,表达了怎样的主旨?(2分) 答: (二)释之论法 释之为廷尉,上行出中渭桥,有一人从桥下走出,乘舆马惊。于是使骑捕,属之廷尉①。释之治问。曰:“县人来,闻跸②,匿桥下。久之,以为行已过,即出,见乘舆车骑,即走耳。”廷尉奏当③,一人犯跸,当罚金。文帝怒曰:“此人亲惊吾马,吾马赖柔和,令他马,固不败伤我乎?而廷尉乃当之罚金!” 释之曰:“法者,天子所与天下公共也。今法如是,更重之,是法不信于民也。且方其时,上使立诛之则 已。今既下廷尉,廷尉,天下之平也,一倾而天下用法皆为轻重,民安所措其手足?唯陛下察之。”良久, 上曰:“廷尉当是也。” :帝王出行时开路清道,禁止他人通行。③当:判注释:①廷尉:封建时代掌管司法的官。②跸(bì) 决责罚。以下“当”与此义同。 3、解释下列加点字 属.之廷尉匿.桥下 廷尉当是.也而廷尉乃.当之罚金 4、与“而廷尉乃当之罚金”中的“之”用法相同的一项() A.顷之,上行出中渭桥B.汝心之固,固不可彻 C.上使立诛之则已D.故时有物外之趣 5、句子翻译: 法者,天子所与天下公共也。今法如此,而更重之,是法不信于民也。 前洲中学九年级语文练习 命题人:唐薇萍审核人:备课组2012.12.21 班级__________ 姓名________ 愚公移山(第二课时) 一、课堂检测 1.用文段中原句填空回答。 (1)河曲智支讥笑愚公的原因是:______ 。 (2)愚公驳倒智叟的错误看法的理由是:____ (3)表示愚公驳斥河曲智支取胜的一句话是:______ 。 2.指出下列句中“之”的用法。 (1)以君之力(2)曾不能毁山之一毛 (3)虽我之死(4)汝之不惠 (5)告之于帝(6)本在冀州之南 (7)跳往助之(8)河阳之北 (9)笑而止之曰(10)操蛇之神闻之 3.指出下列句中通假字及其含义。 (1)甚矣,汝之不惠___ _同__ __,意思是____ (2)河曲智叟亡以应___ _ 同_ __,意思是____ (3)一厝朔东,一厝雍南___ _同___ _,意思是____ (4)指通豫南,达于汉阴_ _ __同_ _ _ _,意思是____

22 愚公移山 1.反复诵读,培养诵读能力,培养文言语感。 2.把握文章内容,理解文章寓意。 3.理解愚公精神的深刻意义。 一、导入新课 (播放江涛唱的《愚公移山》歌曲)同学们,歌中唱的愚公就是我们今天要学习的《愚公移山》一文的主人公。历经千百年,愚公精神还被人们广为传唱,当然也有人认为“愚公精神可嘉,但是做法很蠢。出入不方便,为什么不修路,不搬家,而一定要移山呢?”你是如何看待“愚公移山”这件事的呢?带着这个问题,让我们走进课文。 二、教学新课 目标导学一:初读课文,整体感知 1.作家及作品简介。 作家介绍:列子,名御寇,郑国人,战国前期道家代表人物之一,主张清静无为。 作品简介:《列子》又名《冲虚经》,是道家重要典籍。列御寇所著,所著年代不详,大体是春秋战国时代。该书按章节分为《天瑞》《黄帝》《周穆王》《仲尼》《汤问》等八篇,每一篇均由多个寓言故事组成,寓道于事。 2.朗读课文,读好停顿。 点拨示例:(1)惩/山北之塞。

(2)曾不能/损魁父之丘。 (3)遂/率子孙荷担者/三夫。 (4)邻人/京城氏之孀妻/有遗男。 (5)命/夸娥氏二子/负二山。 3.再次朗读,并结合注释梳理文义,教师从旁指导,梳理文言现象。 【通假字】 (1)寒暑易节,始一反焉(“反”同“返”,往返) (2)甚矣,汝之不惠(“惠”同“慧”,聪明) 【倒装句】 (1)甚矣,汝之不惠!(正常语序为“汝之不惠,甚矣”) (2)且焉置土石?(疑问代词“焉”提前) (3)遂率子孙荷担者三夫。(定语“三夫”后置) (4)告之于帝。(宾语“之”提前) 【省略句】 (1)(太行、王屋二山)本在冀州之南,河阳之北。(省略主语“太行、王屋二山”) (2)(愚公)遂率子孙荷担者三夫。(省略主语“愚公”) (3)帝感(于)其诚。(省略介词“于”) (4)一厝(于)朔东,一厝(于)雍南。(省略介词“于”) 【教学提示】 本文倒装句与省略句较多,在时间条件充足的前提下,教学时可

教学目标:一学习愚公移山精神,用顽强的艰苦奋斗精神去战胜困难。二了解文言文表疑问的几种句式;正确解释下列词语:加、亡、且、焉、诸、以。 教学重点:一采用启发式教学,运用富有启发性的问题引导学生讨论。二从讨论思想内容,带动对词语句子的深入研究,解决词语句子的译释。 一导入新课。简介《愚公移山》的体裁、出处和作者:《愚公移山》是一则长期在民间流传的寓言,保存在《列子?汤问》篇里。《列子》相传是战国时期郑国人列御寇著。寓言是一种文学体裁。寓言,就是把一定的道理寄托在故事之中,情节比较简单,篇幅较小,寓意深刻而含蓄。 二指导预习。 1.对照注释阅读全文,初步理解课文内容;画出表疑问的句式。 2.理清全文脉络,思考以下问题: (1)什么地方提出“移山”的问题? (2)什么地方写“移山”斗争? (3)什么地方写“移山”的结果? 三研习新课。 1.教师朗读全文。 正音,将课文注释中的有关拼音读一遍。 2.教师提问:课文题目是“愚公移山”,为什么文章一开头不落笔在愚公身上,而是先写“太行、王屋二山”? 3.学习第2段。教师启发提问:愚公为什么要发起移山呢?愚公召集的“家庭会议”开得怎么样?写愚公及其子孙们移山,为什么要穿插京城氏之孀妻

弱子“跳往助之”的情节? 启发学生讨论,教师归纳明确:一、“遗男”“跳往助之”,表示得到了邻居的支持,连小孩都来了,说明移山是“北山”人的共同愿望;二、从表达上看,增加了文章的生动性,避免了单调,“跳往助之”四字,把孩子欣欣然的神态写出来了。(这一段文字中,着重掌握:龀,动词,换牙;始,才,说明路程之长;“反”同“返”) 四布置练习、思考。 1.完成“朗读?背诵”一、二。 2.思考:课文写了两场论争,一场是愚公与家人的论争,一场是愚公与智叟的论争,说说这两场论争有哪些不同的地方?

九年级初中语文阅读理解专题训练及答案 一、现代文阅读 1.现代文阅读阅读下面的文章,完成下列小题。 ①20世纪四十年代末,由于美国科学家发明了一种利用测量原子稳定能级之间跃迁的方式来计时的方法后,计时方式进入了所谓的“原子钟时代”。 ②原子钟的计时方式是采用测量一种稳定的原子能级之间的跃迁频率作为计时的方法。在1967年,国际度量衡大会决定采用原子钟来定义基本时间单位。到20世纪末,一方面通过进一步对原子钟的使用条件进行严格规定,另一方面通过技术改进,例如使用激光冷却和原子俘获,以及更精密的激光光谱技术,使原子钟的精确性有了更大的提高。这种精确的计时装置使时间的计量更加统一和准确,为科学技术研究、现代生产活动和人们的日常生活都带来了很大的方便,于是有人将之称为“时间魔盒”。 ③进入21世纪,科学家不但在原子钟的准确性方面继续努力,还在原子钟的微型化和节能化方面狠下功夫,使得新一代原子钟实现了芯片级的跃升,所需能量也大大降低,从而在稳定性和精密性方面再一次得到了极大的优化,并进入到了商业化推广阶段。 ④当前,原子钟在工作物质方面也开始多样化,不再限于铯元素。工作模式则分为光学原子钟和量子原子钟等多种不同的模式。原子钟甚至已经突破了单纯原子的界限,开始朝着原子核和单个离子特性测量的方向发展。特别重要的进展还在于,如今的原子钟________已作为一种精确的计时装置得到应用,________成为科学家研究宇宙天体乃至地形地貌等更广泛科学领域的新型探测工具。 ⑤我们已经知道时间并非绝对均匀的流逝过程,在不同的引力条件下时间流逝是有一定差异的。反映到原子钟的运行上,其时间快慢也由于引力场的作用而有所差异。但一般原子计时装置可能无法觉察到这种微小差异,只有超精密的原子钟才有可能探测到这个差异。基于这个思路,在目前更新一代原子钟技术的基础上,科学家开始通过探测其时间差异来研究不同宇宙天体的变化所引起的引力波现象。据英国《自然》杂志的报道,科学家也在利用便携式微型精密原子钟来测量山脉的高度,其原理也是基于山峰和谷底引力变化所导致的时间差异。 ⑥可以预见,随着原子钟技术的不断发展,一方面其为更广阔的科学技术领域,例如宇宙天体、人造卫星、地形地貌、半导体芯片等的研究应用创造新的机会,另一方面也将普及到更广泛的生产和生活领域,为人们的日常生活带来更多的便利。 (1)①请用比喻的修辞为本文拟写一个恰当的标题,要求题目中包含本文的说明对象。________ ②从全文看,本文依次介绍了原子钟的发明、特点、________、________。 (2)下列对文章内容理解和分析不正确的一项是() A. 第②段划线句用举例子的说明方法,说明了技术改进的方式和作用。 B. 直到21世纪,新一代原子钟实现了芯片级的跃升,才使得原子钟在精确性方面有了极大的提高。 C. 第⑤段援引英国《自然》的报道,说明了原子钟在科研上的应用原理。 D. 在原子钟的运行上,其时间快慢也由于引力场的作用而有所差异。但只有超精密的原子

第16课《愚公移山》备课资料(苏教版初三下)doc 初中语文 课文研讨 一、整体把握 本文是古代寓言中的名篇,有生动的故情况节,又带有神话色彩,历来脍炙人口。文章通过愚公移山的成功反映了我国古代人民改造自然的伟大气概和坚强毅力。 这篇寓言第一交代故事背景,指出太行、王屋二山的面积、高度和地理位置,为下文移山、负山等情节做铺垫。接着写愚公提出移山的主张,全家人又讨论决定了运土方案,而后赶忙行动,上山〝叩石垦壤〞,这是情节的开端。下面再写河曲智叟闻讯赶来,阻止愚公移山,愚公驳斥了他的错误观点,阐述了人力无穷、自然能被战胜的思想,这是情节的进展。最后写〝操蛇之神〞的惧怕心理和天帝被愚公的决心所感动,山终被移走,这是故事的高潮和结局,二者是同时到来的。这种安排专门巧妙,对塑造愚公的形象有着重要的作用。开头写太行,王屋既高且大,而愚公仅以全家的力量来移山,这在一样人看来,差不多是〝愚蠢〞的了。接着写运土石,地点是〝渤海之尾,隐土之北〞,路程如此遥远,而关心他们来移山的又只有一个七八岁的小孩,往返一次需时一年,这又进一步显示了愚公之〝愚〞。但所有这些,仅仅是事物的表象。及至智叟前来阻止移山,愚公讲出了〝子子孙孙无穷匮也,而山不加增〞的道理,他的形象刹时变得高大起来──原先他的见解远远超出一样人之上,他是〝大智假设愚〞啊!这种随着情节的进展由表及里地塑造人物形象的写法,给读者留下了极为深刻的印象。 二、咨询题研究 1.对这篇寓言故事的思想意义应如何样认识? 要认识这篇寓言故事的思想意义,第一要把握愚公的艺术形象。愚公在九十高龄的情形下亲自带领子孙上山〝叩石垦壤〞,并非出于一时感情冲动,而是通过深思熟虑的。要紧有两点:一是他有远大抱负,从〝指通豫南,达于汉阴〞能够看出,他的移山是要造福千千万万的人和后代子孙;有如此的抱负,他才能不顾年迈力衰,不顾劳动的艰辛,毅然担负起这一伟大事业。二是他对移山的坚强信心来自他在人与自然关系咨询题上的正确认识,从〝子子孙孙无穷匮也,而山不加增〞能够看出,他明白得人力是无穷的,移山的事业尽管不可能在一代两代人的手里完成,但只要世世代代坚持干下去,就一定有完成的期望。他这种观点就比自作聪慧的智叟要高超得多。其次要把握神话结尾的作用。神话不同于迷信,在生产力极不发达的社会条件下,人们只能幻想通过具有超人力量的神来关心人类战胜自然。马克思讲:〝任何神话差不多上用想像和借助想像以战胜自然力,支配自然力,把自然力形象化。〞本文采纳神话结尾,借助神的力量实现愚公的

《愚公移山》教学设计 萧县郝庄初级中学李海亮 教学目标 1.知识目标:理解积累文言词语,理解课文寓意,理解对比、衬托手法以及课文以神话结尾的作用。 2.能力目标:文言文的诵读;多种学法的体验。运用全面的、辩证的、发展的观点看问题,提高分析问题的能力。 3.情感目标:学习古代人民战胜艰难险阻的伟大气魄和坚强毅力。积极进取,要有战胜生活学习上的“太行、王屋”的决心和勇气。 4.创新目标:智叟也智。 教学重点 通过探讨愚公移山举动的“智”与“愚”,学习愚公的意志与毅力。 教学时间 1课时 教学过程 一、激发兴趣,导入新课。 彩屏显示:MTV录相《愚公移山》 这首歌源于一个古老的寓言故事——《愚公移山》。同学们听后,一定被愚公那种不畏困难的精神给打动了吧。今天,让我们一起来学习这则寓言故事。 彩屏显示课题:愚公移山 二、检查预习,疏通难词、难句。 彩屏显示: 1.给下列加点的字注音。 万例.()汝.()魁.父()荷.担() 箕畚 ..()()孀.妻()始龀.() 智叟.()穷匮.()曾不若.() 亡.以应()一靥.()陇.断() 2.解释下列句中加点的词。 ①年且.九十②惩.山北之塞③指.通豫南 ④投诸.渤海之尾⑤始一反.焉③汝之不惠. 三、听朗读录音。 要求:听准字音,听清楚人物对话的语气、语调,画出疑点(含词、句)。

四、学生质疑,教师答疑(通过这一步骤,进一步解决生字难词,基本疏通文意)。 五、学生速读课文,理清全文思路。讨论下列问题(要求用原文回答)。 彩屏显示:1.愚公为什么下定决心“移山”? 2.什么地方写“移山”斗争? 3.“移山”的结果如何? 六、全班齐读课文后,引导学生讨论下列问题,教师只作点拨。 1.课文写了哪些人? 明确:有愚公、智史、愚公妻、子孙、京城氏遗男。 彩屏显示:愚公等人的人物速写画。 2.哪些人响应愚公的号召,参加了移山的行动? 明确:愚公、荷担者三夫(三个子孙)、遗男。 3.移山的工作做起来顺不顺利?遇到哪些困难?请学生从书中找有关语句并作简要分析。 明确:“太行、王屋二山,方七百里,高万切”——说明山又高又大,移山很艰难。 移山的人少,只有五人,且老的老、小的小。 “渤海之尾”“寒暑易节,始一反焉”——说明路途遥远,往返时间长。 “箕畚运于渤海之尾”——说明运土的工具简陋落后。 小结:由此看来,要搬走两座大山,确实困难重重。越是困难的处境,越能显示人们不同的精神面貌。下面我们就来看看课文所写的这些人物对待移山的态度如何,各自表现了怎样的精神面貌。 4.学生分角色朗读第二、三段(一人扮愚公,一人扮愚公妻,一人扮智空,一人读叙述做文字,“杂日”由全班齐读。要求把握好人物说话的语气、语调。) 5.从指导朗读人手,理解人物对待“移山”的不同态度。 愚公妻和智良说的话差不多,能不能用同样的语气、语调来读? 明确:不能,因为他们对待“移山”的态度是不一样的,从他们说话的措辞和语气便可以看出。愚公之妻是从“献疑”的角度说的;“以君之力”带有关心的语气,“曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何”,语气较轻,说的是她的真实想法。但她并不反对移山,所以接着就提出移山过程中必须解决的一个重要问题:“焉置土石?”智资则显然是讥笑和责难愚公,阻止愚公移山:“甚矣,汝之不惠”是很严厉的责备口气,“残年余力”又显出十足的轻视,“曾不能毁山之一毛”是有意挖苦,“其如土石何”语气很重,则简直是讥笑愚公无能了。 总之,愚公真是“献疑”,智更是“笑而止之”,一“疑”-“笑”,态度截然不同。“疑”是出于对愚公的关心和担心,“笑”则是出于对愚公的轻视和嘲笑。 全班齐读2、3段,深入体会愚公妻与智具不同的态度。 再来看愚公子孙和“遗男”的态度。找出表明他们态度的词、句子。