第四章细胞的物质输入和输出

一、物质跨膜运输的实例

1、渗透作用

1)概念:水分从低浓度溶液通过半透膜向高浓度溶液扩散的现象

2) 原理:动物:细胞膜相当于半透膜

植物:原生质层相当于半透膜。

3) 条件:⑴、具有半透膜

⑵、膜两侧有浓度差

4)选择透过性膜(半透膜)可以让水分子自由通过,一些离子和小分子也可以通过,而其他

离子、小分子和大分子则不能通过的一类膜的总称。

5)生物膜是一种选择透过性膜,是严格的半透膜。

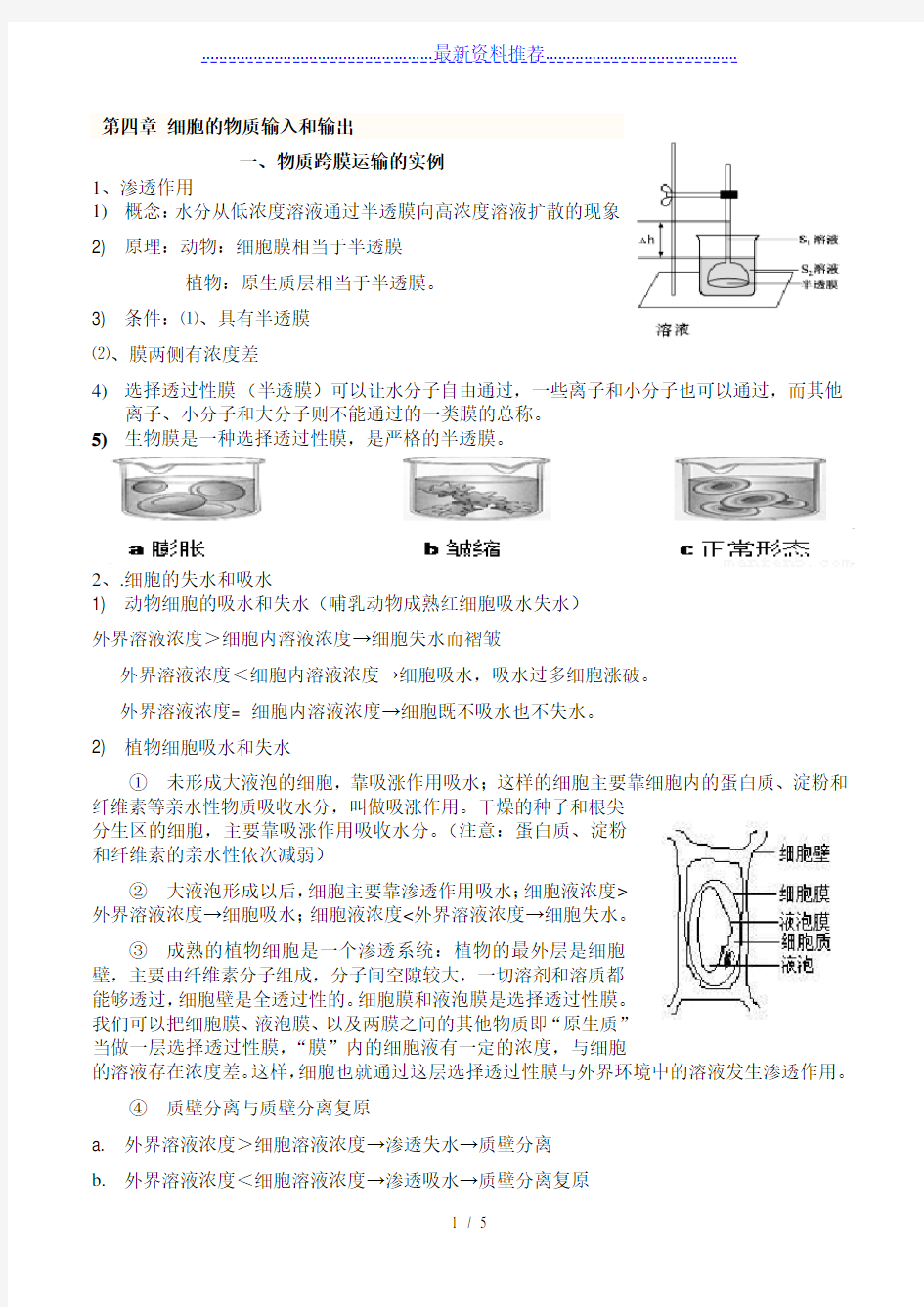

2、.细胞的失水和吸水

1) 动物细胞的吸水和失水(哺乳动物成熟红细胞吸水失水)

外界溶液浓度>细胞内溶液浓度→细胞失水而褶皱

外界溶液浓度<细胞内溶液浓度→细胞吸水,吸水过多细胞涨破。

外界溶液浓度= 细胞内溶液浓度→细胞既不吸水也不失水。

2) 植物细胞吸水和失水

①未形成大液泡的细胞,靠吸涨作用吸水;这样的细胞主要靠细胞内的蛋白质、淀粉和纤维素等亲水性物质吸收水分,叫做吸涨作用。干燥的种子和根尖

分生区的细胞,主要靠吸涨作用吸收水分。(注意:蛋白质、淀粉

和纤维素的亲水性依次减弱)

②大液泡形成以后,细胞主要靠渗透作用吸水;细胞液浓度>

外界溶液浓度→细胞吸水;细胞液浓度<外界溶液浓度→细胞失水。

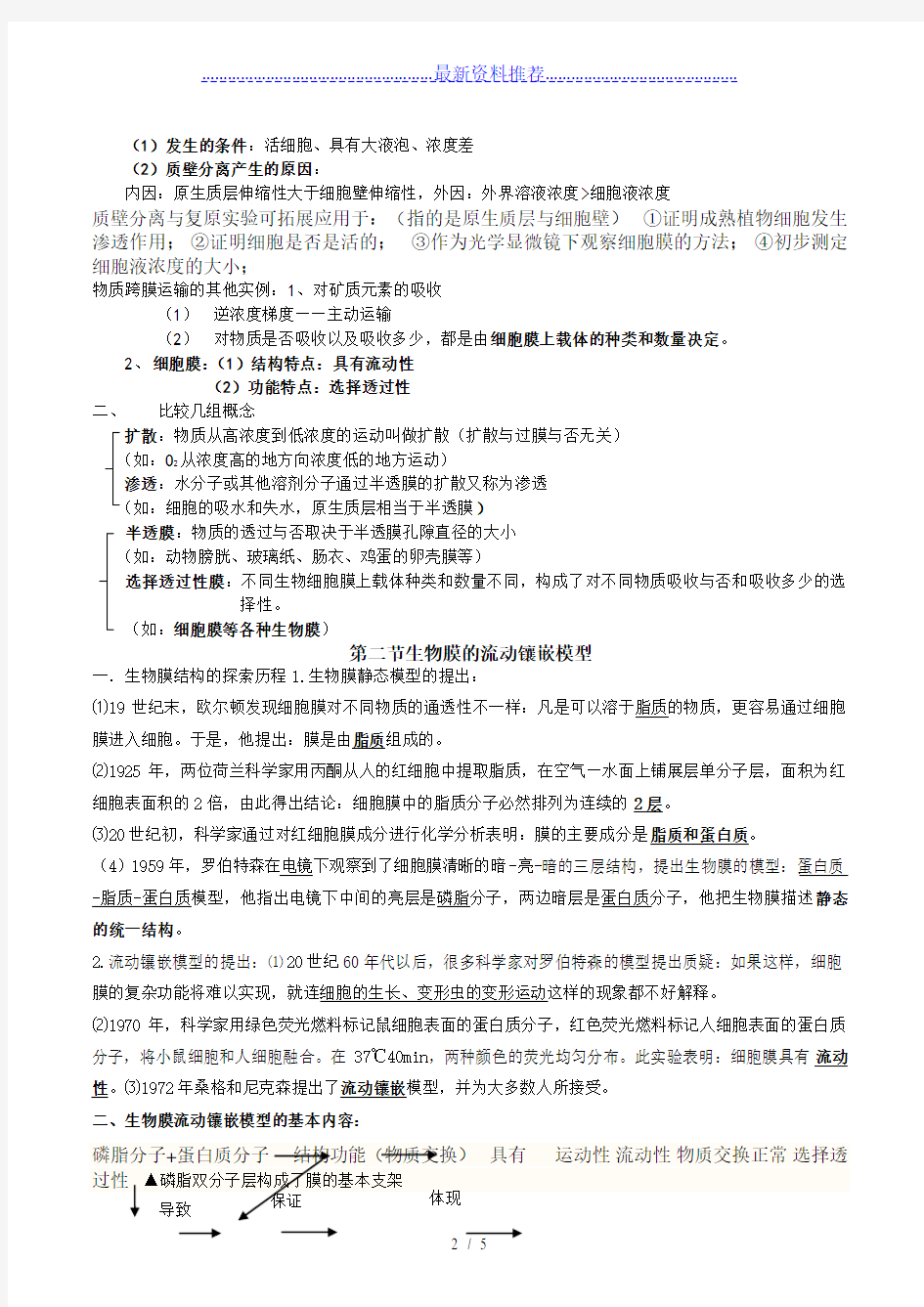

③成熟的植物细胞是一个渗透系统:植物的最外层是细胞

壁,主要由纤维素分子组成,分子间空隙较大,一切溶剂和溶质都

能够透过,细胞壁是全透过性的。细胞膜和液泡膜是选择透过性膜。

我们可以把细胞膜、液泡膜、以及两膜之间的其他物质即“原生质”

当做一层选择透过性膜,“膜”内的细胞液有一定的浓度,与细胞

的溶液存在浓度差。这样,细胞也就通过这层选择透过性膜与外界环境中的溶液发生渗透作用。

④质壁分离与质壁分离复原

a. 外界溶液浓度>细胞溶液浓度→渗透失水→质壁分离

b.外界溶液浓度<细胞溶液浓度→渗透吸水→质壁分离复原

(1)发生的条件:活细胞、具有大液泡、浓度差

(2)质壁分离产生的原因:

内因:原生质层伸缩性大于细胞壁伸缩性,外因:外界溶液浓度>细胞液浓度

质壁分离与复原实验可拓展应用于:(指的是原生质层与细胞壁)①证明成熟植物细胞发生渗透作用;②证明细胞是否是活的;③作为光学显微镜下观察细胞膜的方法;④初步测定细胞液浓度的大小;

物质跨膜运输的其他实例:1、对矿质元素的吸收

(1)逆浓度梯度——主动运输

(2)对物质是否吸收以及吸收多少,都是由细胞膜上载体的种类和数量决定。

2、细胞膜:(1)结构特点:具有流动性

(2)功能特点:选择透过性

二、比较几组概念

扩散:物质从高浓度到低浓度的运动叫做扩散(扩散与过膜与否无关)

(如:O2从浓度高的地方向浓度低的地方运动)

渗透:水分子或其他溶剂分子通过半透膜的扩散又称为渗透

(如:细胞的吸水和失水,原生质层相当于半透膜)

半透膜:物质的透过与否取决于半透膜孔隙直径的大小

(如:动物膀胱、玻璃纸、肠衣、鸡蛋的卵壳膜等)

选择透过性膜:不同生物细胞膜上载体种类和数量不同,构成了对不同物质吸收与否和吸收多少的选择性。

(如:细胞膜等各种生物膜)

第二节生物膜的流动镶嵌模型

一.生物膜结构的探索历程1.生物膜静态模型的提出:

⑴19世纪末,欧尔顿发现细胞膜对不同物质的通透性不一样:凡是可以溶于脂质的物质,更容易通过细胞膜进入细胞。于是,他提出:膜是由脂质组成的。

⑵1925年,两位荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气—水面上铺展层单分子层,面积为红细胞表面积的2倍,由此得出结论:细胞膜中的脂质分子必然排列为连续的2层。

⑶20世纪初,科学家通过对红细胞膜成分进行化学分析表明:膜的主要成分是脂质和蛋白质。

(4)1959年,罗伯特森在电镜下观察到了细胞膜清晰的暗-亮-暗的三层结构,提出生物膜的模型:蛋白质-脂质-蛋白质模型,他指出电镜下中间的亮层是磷脂分子,两边暗层是蛋白质分子,他把生物膜描述静态的统一结构。

2.流动镶嵌模型的提出:⑴20世纪60年代以后,很多科学家对罗伯特森的模型提出质疑:如果这样,细胞膜的复杂功能将难以实现,就连细胞的生长、变形虫的变形运动这样的现象都不好解释。

⑵1970年,科学家用绿色荧光燃料标记鼠细胞表面的蛋白质分子,红色荧光燃料标记人细胞表面的蛋白质分子,将小鼠细胞和人细胞融合。在37℃40min,两种颜色的荧光均匀分布。此实验表明:细胞膜具有流动性。⑶1972年桑格和尼克森提出了流动镶嵌模型,并为大多数人所接受。

二、生物膜流动镶嵌模型的基本内容:

磷脂分子+蛋白质分子结构功能(物质交换)具有运动性流动性物质交换正常选择透过性▲磷脂双分子层构成了膜的基本支架

保证体现

导致

▲蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿整个磷脂双分子层

▲磷脂双分子层和大多数蛋白质分子可以运动

4.在细胞膜的外表,有一层细胞膜上的蛋白质与糖类结合形成的糖蛋白,叫做糖被。它有重要的功能(细胞识别、免疫反应、血型鉴定、保护润滑等)例如:消化道和呼吸道上皮细胞表面的糖蛋白有保护和润滑作用;糖被与细胞表面的细胞识别有密切关系。除糖蛋白外,细胞表面还有糖脂。(癌细胞细胞表面糖蛋白

减少,粘

着性下

降易扩

散转

移。)

第三节

物质跨

膜运输

的方式

一、被动运输:物质进出细胞,顺浓度梯度的扩散,称为被动运输。

(1)自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞

(2)协助扩散:进出细胞的物质借助载体蛋白的扩散

二、主动运输:从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫做主动运输。

方向载体能量举例

被动运输

自由扩散高→低不需要不需要

水、CO2、O2、N2、乙醇、

甘油、苯、脂肪酸、维生素D、胆固醇、性激素等协助扩散高→低需要不需要

葡萄糖进入红细胞

主动运输低→高需要需要

氨基酸、K+、Na+、Ca2+等离子、葡萄糖进入小肠上皮细胞

(肾小管上皮细胞)植物根细胞吸收无机盐离子。

A磷脂双分子层面B蛋白质

⑴影响自由扩散的因素:浓度差

⑵影响协助扩散的因素:浓度差和载体蛋白 ⑶影响主动运输的因素:载体蛋白和能量(主动运输不受浓度限制) 2、影响物质跨膜运输速率的相关曲线:

3、大分子或颗粒进出细胞

胞吞(内吞) 胞吐(外排) 条件 细胞摄取或排出大分子和颗粒物质的方式 原理 生物膜的流动性

特点 物质通过小泡转移,需要消耗能量,不需要载体

方向 细胞外→内 细胞内→外

实例

变形虫吞食食物颗粒,白细胞吞噬病菌等 胰岛B 细胞分泌胰岛素、抗体分泌、神经递质释放

1、体现细胞膜流动性的实例:

主动运输

自由扩散

协助扩散或主动运输

氧气浓度

运输速率

被动运输(自由,协助扩散)

氧气浓度

主动运输

运输速率

浓度差(或细胞外物质浓度)

浓度差(或细胞外物质浓度)

A 载体蛋白

B 磷脂双分子层D 糖蛋白

d 、a 主动运输

b 、

c 自由扩散 载体蛋白数

自由扩散或协助扩散

运输速率

载体蛋白数

主动运输

氧气、ATP 、能量、细胞呼吸

主动运输