左丘明《齐桓公伐楚盟屈完》赏析

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:7

齐桓公伐楚读后感欣赏相信很多朋友在读书时代都学过《齐桓公伐楚》这篇文章,文章出自《左传·僖公四年》,主要讲述了齐桓公在打败蔡国之后又联合诸侯大军攻打出国的故事。

网友们对这篇文章有怎样的感受呢?下面就跟小编一起来看看吧!人说“春秋无义战”,此篇文章则是一篇很好的证明,所幸,由于屈完的巧妙应对,没有打起来。

本来,恰如楚国使者所说,齐楚“唯是风马牛不相及”,只是由于齐桓公想称霸,自恃自己的强大,裹挟诸侯之师,在打败蔡国后,便兴起了讨伐楚国的念头。

所谓“伐”,便是大张旗彭,堂而皇之地攻打,那么便需要理由。

可是有理由吗?肯定会有,不然就不会来“伐”。

又能想出什么理由呢?理由有二:其一是楚国“包茅不入”,故而来“征”;其二是“昭王南巡而不复”,故而来“问”。

但这两条理由却十分牵强。

首先,自周朝东迁后,周王室日渐衰弱,“周贫且微”,周天子地位已经沦为诸侯,估计一般的诸侯可能都不把周王室放在眼里,只是徒有“天子”的名号而已,按《鲁仲连义不帝秦》里所说,即“诸候莫朝”,相信欲称霸诸候的齐国更不会把周室放在眼里。

连自己都不尊敬周王室,又何必强求其他诸候去向周王室朝拜、纳贡呢?第二条理由更属荒唐了。

“昭王南巡而不复”,更是与楚国毫无干系,纯属“自亡其身”。

用这个理由来攻伐楚国,岂不荒唐?都说《左传》里的外交辞令写得相当好,通过此篇也可以看出端倪。

在这篇文章里,楚国在外交方面的表现可以说是有理有节,不卑不亢。

当楚国得知齐国要来攻打自己时,便派出使者,主动出击,委婉地表达了自己的不满,那便是我们两国毫不相干,你怎么能进入我的领地?这里没有用“伐”,算是委婉。

当齐国摆出自己的两个理由,证明自己是据理攻伐楚国的,使者应对得十分恰当。

包茅未纳贡,是我们的错,我们纳贡就是了;昭王南巡不复,那可真与本国无关,你们去昭王溺水的地方问问就是了。

对这两条理由的问答,可以说是有力地驳斥了齐国的理由的无理。

然而齐国想称霸当盟主的野心没有因此而消除,军队继续前进,这时屈完出场了。

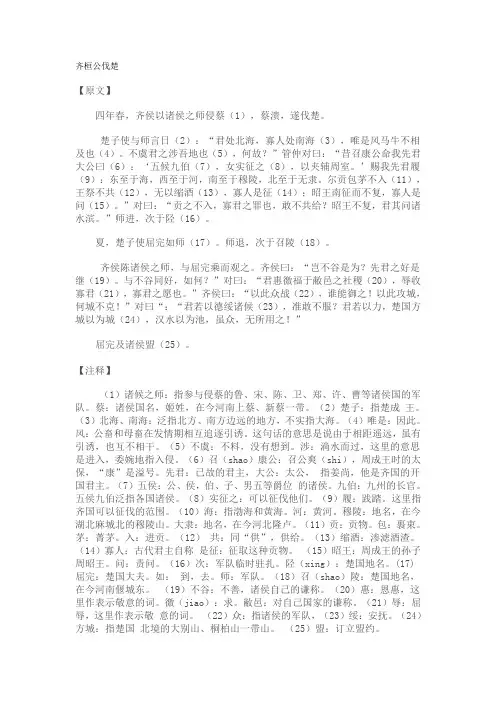

【原文】四年春,齐侯以诸侯之师侵蔡(1),蔡溃,遂伐楚。

楚子使与师言日(2):“君处北海,寡人处南海(3),唯是风马牛不相及也(4)。

不虞君之涉吾地也(5),何故?”管仲对曰:“昔召康公命我先君大公曰(6):‘五候九伯(7),女实征之(8),以夹辅周室。

’赐我先君履(9):东至于海,西至于河,南至于穆陵,北至于无隶。

尔贡包茅不入(11),王祭不共(12),无以缩酒(13),寡人是征(14);昭王南征而不复,寡人是问(15)。

”对曰:“贡之不入,寡君之罪也,敢不共给?昭王不复,君其问诸水滨。

”师进,次于陉(16)。

夏,楚子使屈完如师(17)。

师退,次于召陵(18)。

齐侯陈诸侯之师,与屈完乘而观之。

齐侯曰:“岂不谷是为?先君之好是继(19)。

与不谷同好,如何?”对曰:“君惠徼福于敝邑之社稷(20),辱收寡君(21),寡君之愿也。

”齐侯曰:“以此众战(22),谁能御之!以此攻城,何城不克!”对曰“:“君若以德绥诸候(23),准敢不服?君若以力,楚国方城以为城(24),汉水以为池,虽众,无所用之!”屈完及诸侯盟(25)。

【注释】(1)诸候之师:指参与侵蔡的鲁、宋、陈、卫、郑、许、曹等诸侯国的军队。

蔡:诸侯国名,姬姓,在今河南上蔡、新蔡一带。

(2)楚子:指楚成王。

(3)北海、南海:泛指北方、南方边远的地方,不实指大海。

(4)唯是:因此。

风:公畜和母畜在发情期相互追逐引诱。

这句话的意思是说由于相距遥远,虽有引诱,也互不相干。

(5)不虞:不料,没有想到。

涉:淌水而过,这里的意思是进入,委婉地指入侵。

(6)召(shao)康公:召公爽(shi),周成王时的太保,“康”是溢号。

先君:已故的君主,大公:太公,指姜尚,他是齐国的开国君主。

(7)五侯:公、侯,伯、子、男五等爵位的诸侯。

九伯:九州的长官。

五侯九伯泛指各国诸侯。

(8)实征之:可以征伐他们。

(9)履:践踏。

这里指齐国可以征伐的范围。

(10)海:指渤海和黄海。

河:黄河。

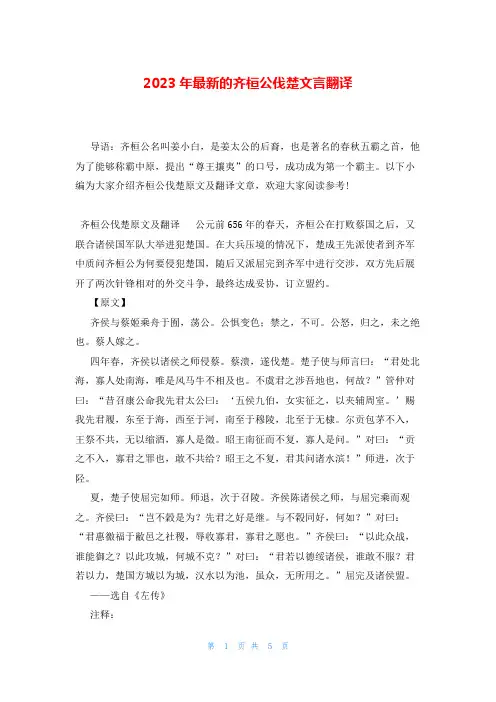

2023年最新的齐桓公伐楚文言翻译导语:齐桓公名叫姜小白,是姜太公的后裔,也是著名的春秋五霸之首,他为了能够称霸中原,提出“尊王攘夷”的口号,成功成为第一个霸主。

以下小编为大家介绍齐桓公伐楚原文及翻译文章,欢迎大家阅读参考!齐桓公伐楚原文及翻译公元前656年的春天,齐桓公在打败蔡国之后,又联合诸侯国军队大举进犯楚国。

在大兵压境的情况下,楚成王先派使者到齐军中质问齐桓公为何要侵犯楚国,随后又派屈完到齐军中进行交涉,双方先后展开了两次针锋相对的外交斗争,最终达成妥协,订立盟约。

【原文】齐侯与蔡姬乘舟于囿,荡公。

公惧变色;禁之,不可。

公怒,归之,未之绝也。

蔡人嫁之。

四年春,齐侯以诸侯之师侵蔡。

蔡溃,遂伐楚。

楚子使与师言曰:“君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也。

不虞君之涉吾地也,何故?”管仲对曰:“昔召康公命我先君太公曰:‘五侯九伯,女实征之,以夹辅周室。

’赐我先君履,东至于海,西至于河,南至于穆陵,北至于无棣。

尔贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒,寡人是徵。

昭王南征而不复,寡人是问。

”对曰:“贡之不入,寡君之罪也,敢不共给?昭王之不复,君其问诸水滨!”师进,次于陉。

夏,楚子使屈完如师。

师退,次于召陵。

齐侯陈诸侯之师,与屈完乘而观之。

齐侯曰:“岂不穀是为?先君之好是继。

与不榖同好,何如?”对曰:“君惠徼福于敝邑之社稷,辱收寡君,寡君之愿也。

”齐侯曰:“以此众战,谁能御之?以此攻城,何城不克?”对曰:“君若以德绥诸侯,谁敢不服?君若以力,楚国方城以为城,汉水以为池,虽众,无所用之。

”屈完及诸侯盟。

——选自《左传》注释:(1)诸侯之师:指参与侵蔡的鲁、宋、陈、卫、郑、许、曹等诸侯国的军队。

蔡:诸侯国名,姬姓,在今河南汝南、上蔡、新蔡一带。

以:率领;师:军队。

溃:溃败(2)楚子:指楚成王。

与:介词,跟,和。

(3)处:居住。

北海、南海:泛指北方、南方边远的地方,不实指大海,形容两国相距甚远。

(4)唯是:即使。

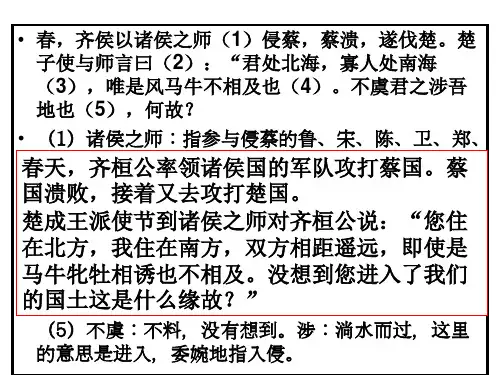

春天,齐桓公统率诸候的军队侵入蔡国,蔡国的军队溃败了,于是又去攻打楚国。

楚王派使臣对齐桓公说:“您住在北海,我住在南海,真是风马牛不相及,不料您却来到我的土地上,这是什么缘故呢?”管仲代表桓公回答说:“从前召康公曾命令我先君太公说:五等诸候,九州伯长,如有罪过,你都可以讨伐,以便辅佐周王室。

他还给我先君指定了管辖的区域:东到大海,西到黄河,南到穆陵,北到无棣。

你们应该贡献的包茅不按时送来,不供应周王祭祀的用品,没有渗酒的东西。

这是我要向你征询的;还有,昭王南巡而未能返回,这是我要向你质问的。

”楚使回答说:“贡品没能按时进献,这是我们国君的罪过,怎么敢不供应呢!至于昭王南巡为何没有返回,请你到水边去问吧!”这时齐国的军队又向前开进,驻扎在陉邑。

夏天,楚王派屈完到齐营来。

齐军向后撤退,驻扎在召陵,齐桓公命令诸候的军队摆成阵势,然后让屈完和他同乘一辆车,检阅了一番。

齐桓公对屈完说:“这难道是为了我个人?这是为了继承我们先君的友好关系罢了。

跟我们和好吧,怎么样?”屈完回答说:“承蒙您的恩惠,使我们的国家得以保全。

您不顾蒙受耻辱收容我们,这是我们国君的衷心愿望。

”齐桓公又说:“我用这么多的军队去打仗,谁能抵挡得住!我用这么多的军队去攻城,哪一座城攻不下来!”屈完回答说:“你若用恩德来安抚诸候,谁敢不服从?你若想依仗武力,我们楚国就将以方城山作为城墙,以汉水作为护城河。

您的军队虽然众多,也是无济于事的。

”于是,屈完就和诸候订立了和好的盟约。

敢于硬干的屈完—齐桓公伐楚盟屈完第九左传·僖公四年名言警句摘抄:风马牛不相及;尔贡包茅不入、王祭不共、无以缩酒、寡人是征。

昭王南征而不復、寡人是问。

历史背景分析:本文发生的背景,在《左传》中可以看到,齐桓公与夫人蔡姬在公园里乘舟游玩,蔡姬故意晃动小船,惊吓到桓公,桓公禁止再摇晃,蔡姬却不听,还是晃动,桓公于是发怒,把蔡姬遣送回娘家蔡国,但是没有断绝夫妻关系,蔡姬的哥哥蔡穆侯却让蔡姬改嫁了,此举更是惹怒了齐桓公,桓公于是率诸侯联军攻打蔡国。

文章特点:1.人名:(1)齐桓公,春秋五霸之首,姜姓、吕氏,名小白,齐国第十五位国君,任用管仲为相,推行改革、富强齐国;(2)管仲,姬姓、管氏,名夷吾、字仲,谥敬,颍上人,今安徽颍上县,法家代表人物,起初是辅佐公子纠,后来受鲍叔牙推荐,辅佐齐桓公,尊王攘夷、九合诸侯、一匡天下;(3)召(邵)康公,就是《诗经·国风·召南》所载的召公,周公旦治理京畿以东,召公治理以西,姬姓、名奭,与武王、周公旦同辈,封地在蓟,今北京,建立北燕国,派长子姬克管理,自己仍留在镐京,采邑在召,今陕西岐山县,故称召公,曾在一棵棠梨树下办公,《诗经·召南·甘棠》记载了此事;(4)姜太公,生卒年月,公元前1156年—前1017年,寿140岁,姜姓、吕氏、名尚、字子牙、号飞熊,河内郡汲县人,周朝开国元勋,商末周初兵学奠基人,灭商后,封于齐,定都营丘,今山东临淄,其先祖被舜、禹封在吕地,故又称吕尚,《史记·齐太公世家》说“当有圣人适周、周以兴、子真是邪、吾太公望子久矣”,故姜太公又称太公望;(5)屈完,芈姓、屈氏、名完,楚国大夫。

2.地名:(1)蔡国,都城在蔡地,今河南上蔡县,始君为武王之弟叔度,姬姓,后叔度跟随武庚造反,被流放,又将蔡叔度的儿子蔡仲封于蔡地,重建蔡国;(2)穆陵,在山东省临沂市沂水县境内,北与临朐接壤,是齐长城最重要的关隘;(3)无棣,在山东滨州无棣县。

古文观止卷一周文齐桓公伐楚盟屈完卷一周文齐桓公伐楚盟屈完《左传·僖公四年》【题解】本文选自《左传·僖公四年》。

在大国、强国欺凌甚至兼并小国、弱国的春秋时代,最早“挟天子以令诸侯”而成为霸主的是齐桓公。

他在基本控制北方各诸侯国以后,为了进一步达到称霸天下的目的,便以“夹辅周室”的名义,寻找各种借口,挥师南下。

而南方的楚国这时也日益强大,在“得志于汉东”以后,开始向北扩张。

这一年(前656年)的春天,齐桓公在“以诸侯之师侵蔡”并打败蔡国以后,便乘胜伐楚。

楚成王先派使者到诸侯联军中质问齐国为什么要发动对楚国的进攻,之后又派屈完到诸侯联军中,双方先后展开了两次唇枪舌剑、针锋相对的外交斗争。

最后双方达成妥协。

屈完代表楚成王在召陵与各诸侯国订立了盟约。

本文绘声绘色地描述了这场外交斗争的动人场景,反映了春秋时代军事斗争和外交斗争常常交互进行的历史现象。

【一段】四年春,齐侯以诸侯之师侵蔡①;蔡溃,遂伐楚。

楚子使与师言曰②:“君处北海③,寡人处南海,唯是风马牛不相及也④。

不虞君之涉吾地也⑤,何故?”管仲对曰⑥:“昔召康公命我先君大公曰⑦:‘五侯九伯⑧,女实征之⑨,以夹辅周室。

’赐我先君履:东至于海,西至于河,南至于穆陵,北至于无棣。

尔贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒,寡人是征;昭王南征而不复,寡人是问。

”对曰:“贡之不入,寡君之罪也,敢不共给?昭王之不复,君其问诸水滨!”师进,次于陉。

【注释】①齐侯:指齐桓公。

诸侯之师:据其他史书记载,齐侯伐蔡攻楚时,率领齐、鲁、宋、陈、卫、郑、许、曹等八个诸侯国的军队。

蔡:国名,姬姓,其开国君主为周武王胞弟叔虞,春秋时代其故地在今河南汝南、上蔡等县境。

②楚子:指楚成王。

③北海:齐国滨临渤海,古人称渤海为北海。

这里泛指北方。

下句“南海”则泛指南方,楚国南部边境远未到南海,言其极远而已。

④“唯是”句:谓齐国和楚国相距遥远,谁也不关谁的事,就像牛马发情互不相干一样。

齐桓公伐楚盟屈完读后感读了齐桓公伐楚盟屈完这段历史,我仿佛穿越回了那个烽火连天、诸侯纷争的时代,心中涌起了诸多感慨。

在这段历史中,齐桓公率领诸侯联军气势汹汹地讨伐楚国,那场面光是想象一下都觉得震撼。

齐国当时国力强盛,齐桓公野心勃勃,想要在诸侯中树立更高的威望,于是将矛头指向了楚国。

楚国也不是吃素的,面对齐国的大军压境,毫不退缩。

让我印象特别深刻的是屈完这个人物。

他代表楚国与齐桓公谈判,不卑不亢,展现出了非凡的智慧和勇气。

当时的局势紧张到仿佛一根弦随时都会崩断,可屈完却能在这样的压力下保持镇定,真的太厉害了!就拿屈完与齐桓公的对话来说吧。

齐桓公列举了楚国的种种“罪行”,什么没有按时向周天子进贡啦,什么周昭王南征死在了楚国啦。

这气势,简直就是要把楚国给生吞了。

可屈完呢,他既没有被齐桓公的气势吓倒,也没有慌乱地找借口推脱。

而是有理有据地回应,说没有进贡那是咱楚国的不对,以后改。

但周昭王的事儿可不能赖楚国,他自己坐船出了事,跟楚国没关系。

这回答,简直太绝了!既承认了错误,又巧妙地化解了对方的指责,让人不得不佩服他的口才和应变能力。

我联想到自己生活中的一些经历,有时候遇到点困难或者别人的指责,就容易慌了神,不知道该怎么应对。

看看屈完,在那么大的阵仗面前都能稳住,我真得向他好好学习。

再说说齐桓公这边,他带着那么多人马来讨伐楚国,看似威风凛凛,但其实也是冒着很大风险的。

战争一旦开打,胜负难料,就算赢了也会损失惨重。

所以他也希望能通过谈判解决问题,尽量不打仗。

从这里就能看出,在那个时代,诸侯们虽然经常打来打去,但也不是一味地蛮干,都在权衡利弊。

想到我们平常做事儿也是一样,不能冲动,得考虑清楚后果。

比如说我之前有一次,看到一个特别喜欢的东西,就想马上买下来,也没考虑自己是不是真的需要,钱够不够。

结果买回家才发现根本没多大用处,还花了不少冤枉钱。

要是能像齐桓公他们那样,在做决定之前多想想,多权衡一下,也许就不会有这样的错误了。

齐桓公伐楚作者:来源:《作文评点报·中考版》2017年第30期四年春,齐侯以诸侯之师侵蔡,蔡溃,遂伐楚。

楚子使与师言曰:“君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也。

不虞君之涉吾地也,何故?”管仲对曰:“尔贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒,寡人是征;昭王南征而不复,寡人是问。

”对曰:“贡之不入,寡君之罪也,敢不共给?昭王之不复,君其问诸水滨。

”师进,次于陉。

夏,楚子使屈完如师。

师退,次于召陵。

齐侯陈诸侯之师,与屈完乘而观之。

齐侯曰:“岂不谷是为?先君之好是继,与不谷同好,何如?”对曰:“君惠徼福于敝邑之社稷,辱收寡君,寡君之愿也。

”齐侯曰:“以此众战,谁能御之!以此攻城,何城不克!”对曰:“君若以德绥?譾?訛诸侯,谁敢不服?君若以力,楚国方城以为城,汉水以为池,虽众,无所用之!”屈完及诸侯盟。

(选自《左传·僖公四年》,有删改)【注释】唯是:因此。

不虞:不料。

共:通“供”,供给。

缩酒:渗滤酒渣。

不谷:不善,诸侯自己的谦称。

绥:安抚。

【思考练习】1.用“/”标出下列句子的朗读停顿。

(1)尔贡包茅不入(2)次于召陵2.解释下面句子中加点的词。

(1)楚子使屈完如师()(2)君若以德绥诸侯()(3)虽众,无所用之()3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)贡之不入,寡君之罪也,敢不共给?(2)齐侯陈诸侯之师,与屈完乘而观之。

4.你如何看待屈完巧退齐兵?【参考译文】鲁僖公四年的春天,齐桓公率领诸侯国的军队攻打蔡国。

蔡国溃败,接着又去攻打楚国。

楚成王派使节到齐军对齐桓公说:“您住在北方,我住在南方,因此牛马走失也到不了双方的疆土。

没想到您进入我们的国土,这是什么缘故呢?”管仲回答说:“你们应当进贡的包茅没有交纳,周王室的祭祀供不上,没有用来渗滤酒渣的东西,我特来征收供物;周昭王南巡没有返回,我特来查问这件事。

”楚国使臣回答说:“贡品没有交纳,是我们国君的过错,我们怎么敢不供给呢?周昭王南巡没有返回,还是请您到水边去问一问吧!”于是齐军继续前进,临时驻扎在陉。

左丘明《齐桓公伐楚盟屈完》赏析

齐桓公伐楚盟屈完

先秦:左丘明

齐侯与蔡姬乘舟于囿,荡公。

公惧变色;禁之,不可。

公怒,归之,未之

绝也。

蔡人嫁之。

四年春,齐侯以诸侯之师侵蔡,蔡溃,遂伐楚。

楚子使与师言曰:“君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也。

不虞君之涉吾地也,何故?”管仲对曰:“昔召康公命我先君太公曰:‘五侯九伯,女实征之,以夹辅周室。

’赐我先君履:东至于海,西至于河,南至于穆陵,北至于无棣。

尔贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒,寡人是征;昭王南征而不复,寡人是问。

”对曰:“贡之不入,寡君之罪也,敢不共给?昭王之不复,君其问诸水滨。

”(徵通

征)

师进,次于陉。

夏,楚子使屈完如师。

师退,次于召陵。

齐侯陈诸侯之师,与屈完乘而观之。

齐侯曰:“岂不榖()是为?先君之好是继,与不榖同好,何如?”对曰:“君惠徼福于敝邑之社稷,辱收寡君,寡君之愿也。

”齐侯曰:“以此众战,谁能御之!以此攻城,何城不克!”对曰:“君若以德绥诸侯,谁敢不服?君若以力,楚国方城以为城,汉水以为池,虽众,无所用之!”

屈完及诸侯盟。

译文

齐桓公与夫人蔡姬在园林中乘舟游玩,蔡姬故意晃动小船,桓公吓得脸色都变了,他阻止蔡姬,蔡姬却不听。

桓公一怒之下让她回到了蔡国,但没有说与她断绝*关系,蔡姬的哥哥蔡穆侯却让她改嫁了。

鲁僖公四年的春天,齐桓公率领诸侯国的军队攻打蔡国。

蔡国溃败,接着又去攻打楚国。

楚成王派使节到诸侯之师对齐桓公说:“您住在北方,我住在南方,双方相距遥远,即使是马牛牝牡相诱也不相及。

没想到您进入了我们的国土这是什么缘故?”管仲回答说:“从前召康公命令我们先君姜太公说:‘五等诸侯和九州长官,你都有权征讨他们,从而共同辅佐周王室。

’召康公还给了我们先君征讨的范围:东到海边,西到黄河,南到穆陵,北到无隶。

你们应当进贡的包茅没有交纳,周王室的祭祀供不上,没有用来渗滤酒渣的东西,我特来征收贡物;周昭王南巡没有返回,我特来查问这件事。

”楚国使臣回答说:“贡品没有交纳,是我们国君的过错,我们怎么敢不供给呢?周昭王南巡没有返回,还是请您到水边去问一问吧!”于是齐军继续前进,临时驻扎在陉。

这年夏天,楚成王派使臣屈完到齐军中去交涉,齐军后撤,临时驻扎在召陵。

齐桓公让诸侯国的军队摆开阵势,与屈完同乘一辆战车观看军容。

齐桓公说:“诸侯们难道是为我而来吗?他们不过是为了继承我们先君的友好关系罢了。

你们也同我们建立友好关系,怎么样?”屈完回答说:“承蒙您惠临敝国并为我们的国家求福,忍辱接纳我们国君,这正是我们国君的心愿。

”齐桓公说:“我率领这些诸侯军队作战,谁能够抵挡他们?我让这些军队攻打城池,什么样的城攻不下?”屈完回答说:‘如果您用仁德来安抚诸侯,哪个敢不顺服?如果您用武力的话,那么楚国就把方城山当作城墙,把汉水当作护城河,您的兵马虽然众多,恐怕也没有用处!”

后来,屈完代表楚国与诸侯国订立了盟约。

注释

诸侯之师:指参与侵蔡的鲁、宋、陈、卫、郑、许、曹等诸侯国的军队。

蔡:诸侯国名,姬姓,在今河南汝南、上蔡、新蔡一带。

楚子:指楚成王。

与:介词,跟,和。

北海、南海:泛指北方、南方边远的地方,不实指大海,形容两国相距甚远。

唯是:即使。

风:公畜和母畜在发情期相互追逐引诱。

这句话的意思是说由于相距遥远,虽有引诱,也互不相干。

不虞:不料,没有想到。

涉:淌水而过,这里的意思是进入,委婉地指入侵。

召(shào)康公:召公。

周成王时的太保,“康”是谥号。

先君:已故的君主,大公:太公,指姜尚,他是齐国的开国君主。

五侯:公、侯,伯、子、男五等爵位的诸侯。

九伯:九州的长官。

五侯九伯泛指各国诸侯。

实征之:可以征伐他们。

履:践踏。

这里指齐国可以征伐的范围。

海:指渤海和黄海。

河:黄河。

穆陵:地名,即今山东的穆陵关。

无棣:地名,齐国的北境,在今山东无棣县附近。

贡:贡物。

包:裹束。

茅:菁茅。

入:进贡。

共:同“供”,供给。

缩酒:渗滤酒渣,祭祀时的仪式之一:把酒倒在束茅上渗下去,就像神饮了一样(依郑玄说,见《周礼甸师》注)。

寡人:古代君主自称。

征:责问,追问。

昭王:周成王的孙子周昭王。

问:责问。

次:军队临时驻扎。

陉(xíng):山名,在今河南偃城县南。

屈完:楚国大夫。

如:到,去。

师:军队。

召(shào)陵:楚国地名,在今河南偃城东。

不榖(gǔ):不善,诸侯自己的谦称。

惠:恩惠,这里作表示敬意的词。

徼(yāo):求;本义是巡查、巡逻,读(jiào)。

敝邑(yì):对自己国家的谦称。

辱:屈辱,这里作表示敬意的词。

众:指诸侯的军队,

绥(suí):安抚。

方城:指楚国在北境修筑的楚长城。

盟:订立盟约。

评析

此文在记述春秋时代齐楚两国的这场外交斗争时,并不是用叙述语言来记述它的过程,而是把“出场”人物放在双方的矛盾冲突中。

并通过他们各自的个性化语言和“交锋”方式,把这场外交斗争一步步引向深入,直到双方达成妥协,订立盟约。

这样,即使我们明白了这场外交斗争的性质及其过程,又让我们看到了各具情貌的四位历史人物。

楚国两位使者,特别是作为楚平王“特命全权代表”的屈完,沉稳冷静、不卑不亢的外交风度,坚毅果敢、不为威武所屈的外交风范,机智灵敏、随机应对的外交智慧,都给我们留下了深刻印象。

而作为政治家的管仲,他那熟悉历史、谙于事故、无理也能说出理来的外交才情,以及齐桓公那种虽然骄横霸道、软硬兼施,却也不失身份的霸主形象,也都让我们过目难忘。

总之,阅读欣赏此文,不像是读史,倒像是看一场*迭起、精彩纷呈的外交斗争话剧。

此文作为记叙外交斗争的一段史体散文,在语言的运用上也达到了炉火纯青的艺术境界。

双方出场人物,虽然使用的都是各具情貌的外交辞令,但并不觉得做作、生硬。

而且,即使针锋相对,也不金刚怒目;即使咄咄逼人,也不疾言厉色。

尤其是楚国两位使者的语言,更是柔中有刚,刚中有柔。

此文有的选本题为《齐桓公伐楚》,怕远不如以《齐桓公伐楚盟屈完》为题好,因为此题虽然多了三个字,却较切合此文的中心内容。

这也给我们一个启示:题目确实是文章的眼睛和窗子。