09第九讲

- 格式:ppt

- 大小:8.80 MB

- 文档页数:76

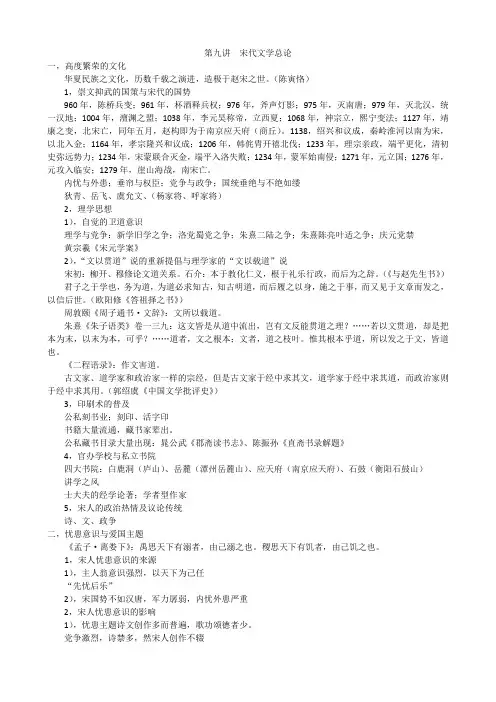

第九讲宋代文学总论一,高度繁荣的文化华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

(陈寅恪)1,崇文抑武的国策与宋代的国势960年,陈桥兵变;961年,杯酒释兵权;976年,斧声灯影;975年,灭南唐;979年,灭北汉,统一汉地;1004年,澶渊之盟;1038年,李元昊称帝,立西夏;1068年,神宗立,熙宁变法;1127年,靖康之变,北宋亡,同年五月,赵构即为于南京应天府(商丘)。

1138,绍兴和议成,秦岭淮河以南为宋,以北入金;1164年,孝宗隆兴和议成;1206年,韩侂胄开禧北伐;1233年,理宗亲政,端平更化,清初史弥远势力;1234年,宋蒙联合灭金,端平入洛失败;1234年,蒙军始南侵;1271年,元立国;1276年,元攻入临安;1279年,崖山海战,南宋亡。

内忧与外患;垂帘与权臣;党争与政争;国统垂绝与不绝如缕狄青、岳飞、虞允文、(杨家将、呼家将)2,理学思想1),自觉的卫道意识理学与党争:新学旧学之争;洛党蜀党之争;朱熹二陆之争;朱熹陈亮叶适之争;庆元党禁黄宗羲《宋元学案》2),“文以贯道”说的重新提倡与理学家的“文以载道”说宋初:柳开、穆修论文道关系。

石介:本于教化仁义,根于礼乐行政,而后为之辞。

(《与赵先生书》)君子之于学也,务为道,为道必求知古,知古明道,而后履之以身,施之于事,而又见于文章而发之,以信后世。

(欧阳修《答祖择之书》)周敦颐《周子通书·文辞》:文所以载道。

朱熹《朱子语类》卷一三九:这文皆是从道中流出,岂有文反能贯道之理?……若以文贯道,却是把本为末,以末为本,可乎?……道者,文之根本;文者,道之枝叶。

惟其根本乎道,所以发之于文,皆道也。

《二程语录》:作文害道。

古文家、道学家和政治家一样的宗经,但是古文家于经中求其文,道学家于经中求其道,而政治家则于经中求其用。

(郭绍虞《中国文学批评史》)3,印刷术的普及公私刻书业;刻印、活字印书籍大量流通,藏书家辈出。

内省的研究方法——共情从科胡特到卡尔罗杰斯都有很多的贡献。

当代自体心理学的著作中翻译成:共情/深入,英语都是e m p a t h y。

E m p a t h y在自体心理学有很重要的位置,最早在台湾被翻译成“神入”-一个特殊的词,一般用语中很少使用。

实际上是台湾的译者在翻译自体心理学的著作时,这个词用的比较少,用的比较多的是同理心,区分一般的心理疗法的共情,用了“神入”。

E m p a t h y的中文翻译:神入、共情、同理、同理心、共感、同感、移情。

E m p a t h y在中文的使用中可以叫神入,神入是最早使用的,在自体心理学中使用是有台湾翻译的痕迹;在大陆使用比较多的是共情,在台湾使用较多的是同理、同理心、共感、同感;还有移情的使用,不是临床心理学的用法,在普通心理学和教育心理学中使用的比较多。

移植自己的情感到对方的精神世界中,自己再体验。

在教育心理学中使用的移情并不是精神分析的移情,不是从潜意识到前意识浮现的意思,就是共情的意思,英语单词也是e mp a t h y。

当我们讨论e mp a t h y时要注意,科胡特在他所有的著作中都使用e mp a t h y这个词,科胡特一开始也乜有料到会引起很大的误解,最早使用是来自于佛洛伊德的观点,试图帮助大家澄清一件事情,在精神分析中很强调中立原则——来自于一个很重要的观点:我们要节制要有白板的状态,往往有矫枉过正。

在科胡特的临床工作中,注意到实际上感受性是十分重要的的,我们对来访的工作不止于我们对来访的观察-这个观察指的不是理智的观察,实际上人类是通过自己的感受和体验理解另外一个人的,去理解另外一个人的精神世界的,当我们理解另外一个人精神世界的时候,我们一定是通过自己的主观精神,所以科胡特就开始沿用了佛洛伊德的关于共情的观点,共情的观点不来自于罗杰斯,而是来自于佛洛伊德。

佛洛伊德在文献中曾说共情就是只有认同而去理解另外一个人精神世界中任何可能性,而这种方式就是共情。

第九讲 交集与并集【学习目标】1.正确理解交集与并集的概念;2.熟悉交集、并集的性质;3、掌握集合的基本运算。

【重点与难点】1.交集与并集2.集合间的运算【回顾与引入】1.并集我们知道,实数有加法运算,类比实数的加法运算,集合也可以相加.一般地,由所有属于集合A 或属于集合B 的元素组成的集合,称为集合A 与B 的并集,记作B A (读作“A 并B ”),即}.,|{B x A x x B A ∈∈=或2.交集一般地,由属于集合A 且属于集合B 的所有元素组成的集合称为A 与B 的交集,记作B A (读作“A 交B ”).即}.,|{B x A x x B A ∈∈=且3.交集与并集的性质,A A A = A ∩∅=∅,A B B A =,,A A A = A ∪∅=A ,.A B B A =【典例赏析】例1、1) 设A={x|x 为等腰三角形},B={y|y 为直角三角形},则A ∩B=______________.2)设A={锐角三角形},B={钝角三角形},则A ∪B=____________.3) 设A={x|-1< x <2},B={x|1< x <3},则A ∩B=___________;A ∪B=___________.4)设A={(x,y)|4x+y=6},B={(x,y)|3x+2y=7},则A ∩B=___________.5) 已知A 为奇数集,B 为偶数集,Z 为整数集,则A ∩Z=_____________,B ∩Z=_______________,A ∩B=____________,A ∪B=___________.例2、1)若集合A={x|-2< x <-1或x >1},B={ x|a≤x≤b},满足A ∪B={x| x >-2},A ∩B={x|1< x ≤3 },则a= , b= .2)已知全集U=N *,集合},2|{*N n n x x A ∈==,},4|{*N n n x x b ∈==,则U =( )A 、A ∪B B 、(AC U ) B C 、A (A C U )D 、(A C U ) (B C U )例3.已知集合A={ x|x 2-ax+a 2-19=0 },B={ x|x 2-5x+6=0 },C={ x|x 2+2x-8=0 },满足A ∩B ≠∅,A ∩C=∅.求实数a 的值.例4.(1)已知全集U={}4x x ≤,集合A={}32<<-x x ,B={}3x 3x ≤<-,求A C U = ,A B= ,A ∪B= ,)B A (C U = ,(A C U ) B= .(2)}5,3,2{},05|{},015|{22==+-==+-=B A q x x x B px x x A ,则p = ,q = 。

第九讲推断性统计分析评价方法——相关分析相关分析的方法可以对两事物之间的关系从数量方面给予推断评价。

这种分析的方法主要通过计算相关系数来实现,此外还应用了检验的方法。

一、相关系数相关系数是反映两事物之间的联系方向和程度的一个量数。

通常用表示,它的取值范围限于1-γ。

1≤≤1.的正、负号可以反映相关的方向,当>0时表示正相关;当<0时表示负相关。

2.的大小可以反映相关的程度,但需要进行显著性检验。

=0表示毫无关系。

3.=+0.8与=-0.8表示相关程度是相等的,而相关方向是不同的。

4.值仅说明两事物是否存在联系,但并不能说明它们是否存在因果关系,两者不可混为一谈。

二、相关分析的具体方法根据不同的数据资料,有不同的相关分析方法。

可查附表三得到。

可查表四得到。

若可查附表三得到。

(四)检验(两事物均为类别数据)1.2×2的检验规则(均为二分型的类别数据)若则认为两事物关系不显著,否则关系显著2.检验规则(为两事物的分类数)若则认为两事物关系不显著,否则关系显著。

*注意计算值时,应先对应每一个计算相对应的,然后代入公式计算。

如下表的计算,这是对法律常识成绩与所属阶层的相关分析。

各阶层人员法律常识考试成绩表可算得∴认为法律常识成绩与所属阶层之间没有显著关系。

由检验所针对的类别数据以及所举的例子可知,它特别适用于非学业方面的相关分析。

下面为朱自清的散文欣赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!!谢谢!!!荷塘月色作者: 朱自清这几天心里颇不宁静。

今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。

月亮渐渐地升高了,墙外马路上孩子们的欢笑,已经听不见了;妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。

我悄悄地披了大衫,带上门出去。

沿着荷塘,是一条曲折的小煤屑路。

这是一条幽僻的路;白天也少人走,夜晚更加寂寞。

荷塘四面,长着许多树,蓊蓊郁郁的。

路的一旁,是些杨柳,和一些不知道名字的树。

SSt==-∑C nT i 7.4428.1520764378323352335356=-++++ SSe=SST-SSt=603.2-442.7=160.5 进而计算各部分方差:68.11047.4422==t s 7.10155.1602==e s二、F 分布与F 检验1.F 分布设想在一正态总体N (μ,σ2)中随机抽取样本含量为n 的样本k 个,将各样本观测值整理成表6-1的形式。

此时的各处理没有真实差异,各处理只是随机分的组。

因此,由上式算出的2t S 和2e S 都是误差方差2σ的估计量。

以2e S 为分母,2t S 为分子,求其比值。

统计学上把两个方差之比值称为F 值。

即 22/e t S S F =F 具有两个自由度:)1(,121-==-==n k df k df e t νν。

F 值所具有的概率分布称为F 分布。

F 分布密度曲线是随自由度df 1、df 2的变化而变化的一簇偏态曲线,其形态随着df 1、df 2的增大逐渐趋于对称,如下图所示。

F 分布的取值范围是(0,+∞),其平均值F μ=1。

用)(F f 表示F 分布的概率密度函数,则其分布函数)(αF F 为:⎰0=<=αααF dF F f F F P F F )()()(因而F 分布右尾从αF 到+∞的概率为:⎰+∞=-=≥αααFdF F f F F F F P )()(1)(附表F 值表列出的是不同1ν和2ν下,P (F ≥αF )=0.05和P (F ≥αF )=0.01时的F 值,即右尾概率α=0.05和α=0.01时的临界F 值,一般记作F 0.05,F 0.01。

如查F 值表,当v 1=3,v 2=18时,F 0.05=3.16,F 0.01=5.09,表示如以v 1=df t =3,v 2=df e =18在同一正态总体中连续抽样,则所得F 值大于3.16的仅为5%,而大于5.09的仅为1%。

2.F 测验F 值表是专门为检验2t S 代表的总体方差是否比2e S 代表的总体方差大而设计的。

数学分析第十二章数项级数拉贝判别法第九讲数学分析第十二章数项级数由于比式和根式判别法的比较对象是几何级数,如果级数的通项收敛速度较慢,它们就失效了, 如p 级数.这类级数的通项收敛于零的速度较慢,因此较比式法或根式法在判断级数收敛时更精细.*拉贝判别法拉贝(Raabe)判别法是以p 级数为比较对象,数学分析第十二章数项级数定理12.10(拉贝判别法)+⎛⎫-≥> ⎪⎝⎭111,n n u n r u ;n u 则级数收敛∑>0(ii),n N 若对一切成立不等式+⎛⎫-≤ ⎪⎝⎭111,n n u n u .n u ∑则级数发散>0(i),n N 若对一切成立不等式设n u ∑为正项级数, 且存0.N r 在某正整数及常数数学分析第十二章数项级数.1p p r <<选使得故存在正数N , 111pr n n ,⎛⎫>-- ⎪⎝⎭证(i)111,n n u n r u +⎛⎫-≥> ⎪⎝⎭由11.n n u ru n +≤-得111lim pn n r n →∞⎛⎫-- ⎪⎝⎭()101lim p x p x r -→-=pr=,1<使对任意n >N ,都有由于()011limpx x rx→--=1pn n -⎛⎫≤ ⎪⎝⎭111.pr n n 或⎛⎫-<- ⎪⎝⎭数学分析第十二章数项级数1111n n N n N n n Nu u u u u u u u +++-=⋅⋅⋅⋅ 于是, 当n >N 时,有1211p p pNn n N u n n N ---⎛⎫⎛⎫⎛⎫≤ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭⎝⎭ >∑∑11,,.n p p u n因为时收敛所以是收敛的这样11n n u r u n +<-11p n ⎛⎫<- ⎪⎝⎭1.pn n -⎛⎫= ⎪⎝⎭()1pNpN u n-=⋅()11.pp NN u n-=⋅数学分析第十二章数项级数131212n n n n n u u u u u u u u ++-= 212112n n u n n -->- 21.u n=∑∑1,.n u n因为发散故是发散的1(ii)11,n n u n u +⎛⎫-≤ ⎪⎝⎭由1111,n n u n u n n +-≥-=得于是数学分析第十二章数项级数推论(拉贝判别法的极限形式)设∑nu为正项级数,且极限+→∞⎛⎫-= ⎪⎝⎭1lim 1n n n u n r u 存在, 则(i)1,;n r u 当时级数收敛>∑(ii)1,.n r u 当时级数发散<∑数学分析第十二章数项级数(21)!!.(0(14)(2)!!Sn s n )⎡⎤->⎢⎥⎣⎦∑的敛散性.例14 讨论下面级数解由于1lim 1n n nu u ,+→∞=所以考虑用拉贝判别法.洛必达法则因为121lim 1lim 122sn n n n u n n n u n +→∞→∞⎡⎤⎛⎫+⎛⎫-=-⎢⎥ ⎪ ⎪+⎝⎭⎢⎥⎝⎭⎣⎦012lim 122st t t t →⎡⎤+⎛⎫=-⎢⎥ ⎪+⎝⎭⎢⎥⎣⎦12022lim 22(22)s t t s t t -→⎡⎤+-⎛⎫=-⋅⎢⎥ ⎪++⎝⎭⎢⎥⎣⎦.2s =数学分析第十二章数项级数当s = 2时, 由于由拉贝法的非极限形式知级数(14)发散.11n n u n u +⎛⎫- ⎪⎝⎭()()24322n n n +=+2243484n n n n +=++,1<(21)!!(14)(2)!!Sn n ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦∑由此可知当s > 2时,原级数收敛;当s < 2时,原级数发散;数学分析第十二章数项级数或根式法更广泛,13似乎可以得出这样的结论:的收敛级数.的收敛问题,而不能解决所有级数的收敛问题.我们还可以建立比拉贝判别法更为精细有效的判别法,但这个过程是无限的.从上面看到,拉贝判别法虽然判别的范围比比式法但当r =1时仍无法判别.而从例没有收敛得“最慢”因此任何判别法都只能解决一类级数当然。