作者简介:邹秦文,硕士,工程师;研究方向:中药质量控制;E-mail:zqw19860202@163.com通讯作者:石岩,副研究员;Tel:(010)67095995;E-mail:san0373@163.com

林瑞超,教授;Tel:(010)67095307;E-mail:linrch307@sina.com

牛黄系列药材化学成分比较及其药理作用研究概况

邹秦文1,石 岩2,

3*,魏 锋3,林瑞超2,4*

,马双成3(1

北京联馨药业有限公司,北京

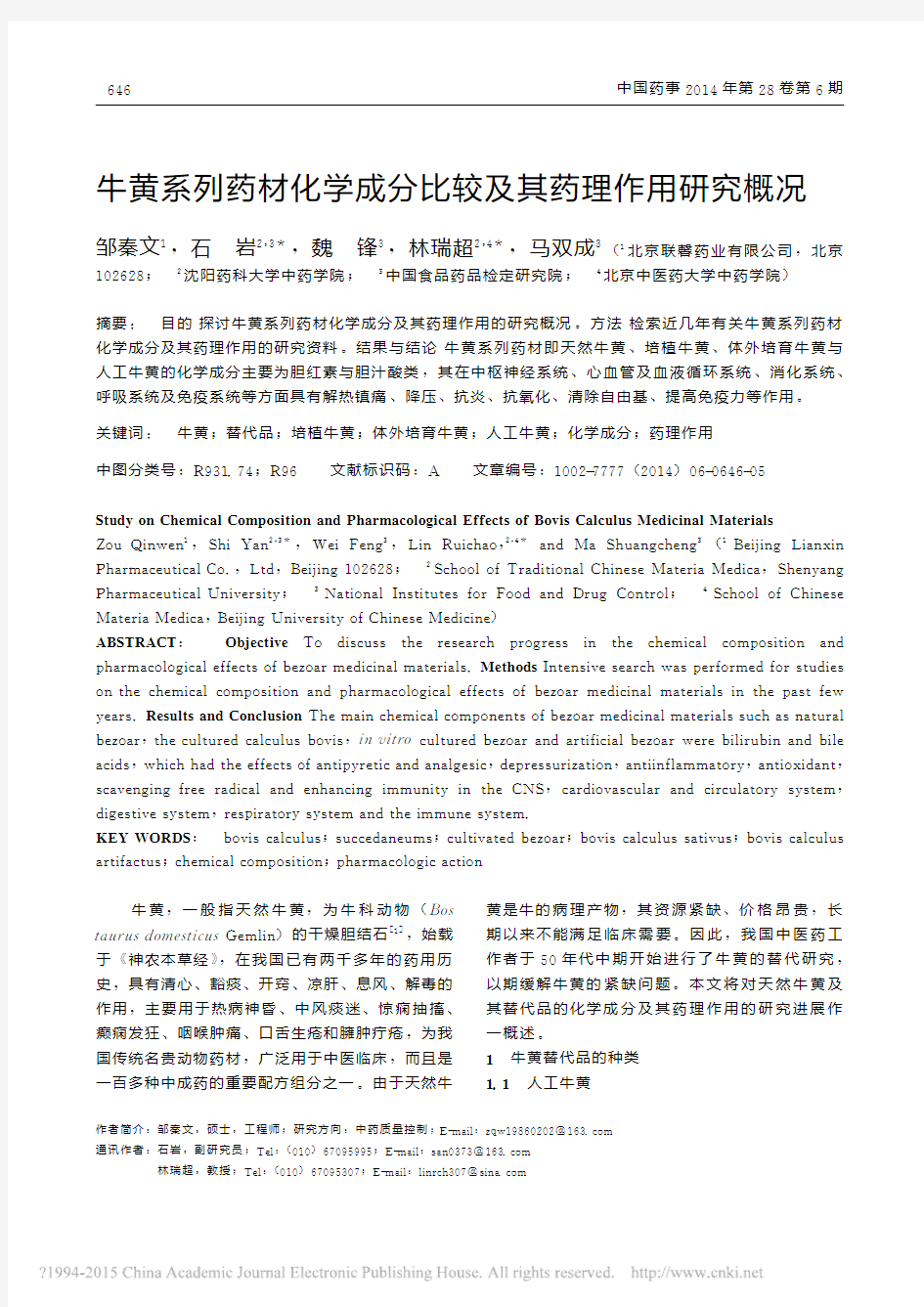

102628; 2沈阳药科大学中药学院; 3中国食品药品检定研究院; 4北京中医药大学中药学院)摘要: 目的探讨牛黄系列药材化学成分及其药理作用的研究概况。方法检索近几年有关牛黄系列药材化学成分及其药理作用的研究资料。结果与结论牛黄系列药材即天然牛黄、培植牛黄、体外培育牛黄与人工牛黄的化学成分主要为胆红素与胆汁酸类,其在中枢神经系统、心血管及血液循环系统、消化系统、呼吸系统及免疫系统等方面具有解热镇痛、降压、抗炎、抗氧化、清除自由基、提高免疫力等作用。关键词: 牛黄;替代品;培植牛黄;体外培育牛黄;人工牛黄;化学成分;药理作用中图分类号:R931.74;R96 文献标识码:A 文章编号:1002-7777(2014)06-0646-

05Study

on Chemical Composition and Pharmacological Effects of Bovis Calculus Medicinal MaterialsZou Qinwen1,Shi Yan2,3*,Wei Feng3,Lin Ruichao,2,4*and Ma Shuangcheng3(1 Beijing LianxinPharmaceutical Co.,Ltd,Beijing

102628; 2School of Traditional Chinese Materia Medica,ShenyangPharmaceutical University; 3 National Institutes for Food and Drug Control; 4

School of ChineseMateria Medica,Beijing University

of Chinese Medicine)ABSTRACT: Objective To discuss the research progress in the chemical composition andpharmacological effects of bezoar medicinal materials.Methods Intensive search was performed for studieson the chemical composition and pharmacological effects of bezoar medicinal materials in the past fewyears.Results and Conclusion The main chemical comp

onents of bezoar medicinal materials such as naturalbezoar,the cultured calculus bovis,in vitro cultured bezoar and artificial bezoar were bilirubin and bileacids,which had the effects of antipyretic and analgesic,depressurization,antiinflammatory

,antioxidant,scavenging free radical and enhancing immunity in the CNS,cardiovascular and circulatory system,digestive system,respiratory

system and the immune system.KEY WORDS: bovis calculus;succedaneums;cultivated bezoar;bovis calculus sativus;bovis calculusartifactus;chemical comp

osition;pharmacologic action 牛黄,一般指天然牛黄,为牛科动物(

Bostaurus domesticus Gemlin)的干燥胆结石[1]

,始载于《

神农本草经》,在我国已有两千多年的药用历史,具有清心、豁痰、开窍、凉肝、息风、解毒的作用,主要用于热病神昏、中风痰迷、惊痫抽搐、癫痫发狂、咽喉肿痛、口舌生疮和臃肿疔疮,为我国传统名贵动物药材,广泛用于中医临床,而且是一百多种中成药的重要配方组分之一。由于天然牛

黄是牛的病理产物,其资源紧缺、价格昂贵,长期以来不能满足临床需要。因此,我国中医药工作者于50年代中期开始进行了牛黄的替代研究,以期缓解牛黄的紧缺问题。本文将对天然牛黄及其替代品的化学成分及其药理作用的研究进展作一概述。

1 牛黄替代品的种类

1.1 人工牛黄

6

46中国药事2014年第28卷第6期

DOI:10.16153/j.1002-7777.2014.06.009

人工牛黄,是由牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等加工制成[2]。人工牛黄最早于60年代研制而成[3]。1971年,卫生部颁布人工牛黄的质量标准,批准人工牛黄作为牛黄原料的部分代用品。但该配方的人工牛黄存在化学成分与天然牛黄相差较大,且生产工艺不统一,质量良莠不齐,标准不完善的问题。因此,卫生部在1989年对人工牛黄质量标准进行了修订,并统一其配方由贝斯素、猪去氧胆酸、胆酸、胆红素、胆固醇及无机盐等组成。新配方的人工牛黄其化学成分与药效指标均基本接近于天然牛黄[4]。《中国药典》2005年版收载人工牛黄时,将人工牛黄组成中的“贝斯素”明确为“牛胆粉”和“牛磺酸”两味。

1.2 培植牛黄

培植牛黄是指于牛科动物牛的活体胆囊中培植的干燥胆结石[5],其是在70年代时由林如忠等根据天然牛黄形成的基本原理即胆囊感染、炎症、胆汁瘀滞、胆汁酸及胆红素代谢障碍等而制得。其主要工艺是采用外科手术的方法,在活体牛的胆囊内植入特制核心(牛黄床)等致黄因子,经一定时间的培育,在核心上形成牛黄样物质[6]。

1.3 体外培育牛黄

体外培育牛黄是以牛科动物牛的新鲜胆汁作母液,加入去氧胆酸、胆酸、复合胆红素钙等制成[7]。华中科技大学同济医学院蔡红娇[8]等研制而成,制备方法是模拟体内胆结石形成的生化过程,采用生化、物理的方法,降低胆汁中拮抗结石形成的成分,改变胆汁的理化性质,使正常牛胆汁成为成石胆汁而制得[9]。

2 化学成分

日本学者早在20世纪初就对牛黄的化学成分进行了研究,我国的科研工作者也做了大量的研究工作。目前,天然牛黄中的已知成分主要为胆汁色素(包括胆红素和胆绿素)、胆汁酸、胆甾醇、脂肪酸、卵磷脂、粘蛋白、平滑肌收缩物质、氨基酸、类胡萝卜素、无机成分及维生素D等[10]。

天然牛黄及其替代品的主要化学成分见表1[2,10-17]。

表1 天然牛黄及其替代品的主要化学成分

品种主要化学成分

天然牛黄胆汁色素类:胆绿素、游离胆红素、结合胆红素

胆汁酸类:游离胆汁酸(胆酸、去氧胆酸、鹅去氧胆酸、石胆酸)、结合胆汁酸(甘氨胆酸、牛磺胆酸、牛磺熊去氧胆酸、甘氨

鹅去氧胆酸、牛磺鹅去氧胆酸、甘氨去氧胆酸、牛磺去氧胆酸)

氨基酸和蛋白质类:丙氨酸、甘氨酸、牛磺酸、精氨酸、天冬氨酸、酪氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、胱氨酸、缬氨

酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、组氨酸、脯氨酸、粘蛋白

微量元素类:钾、钠、钙、镁、铁、磷、锰、铜、氯、钴、钛、铬、镍、铅、锌、钡、镧、锂、钼、钪、铝、钒、锶、钇

胆甾醇类:游离胆固醇、胆固醇酯、麦角甾醇

其他成分:卵磷脂、类胡萝卜素、油状强心成分、维生素类

培植牛黄胆汁色素:胆红素

胆汁酸类:游离胆汁酸(胆酸、去氧胆酸、鹅去氧胆酸)、结合胆汁酸(甘氨胆酸、牛磺胆酸、甘氨鹅去氧胆酸、牛磺鹅去氧

胆酸、甘氨去氧胆酸、牛磺去氧胆酸)

氨基酸和蛋白质类:丙氨酸、甘氨酸、牛磺酸、精氨酸、天冬氨酸、酪氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、胱氨酸、缬氨

酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、组氨酸、脯氨酸、粘蛋白

微量元素类:钾、钠、钙、镁、铁、磷、锰、铜、氯、钴、钛、铬、镍、铅、锌、钡、镧、锂、钼、钪、铝、钒、锶、钇

胆甾醇类:胆固醇

体外培育牛黄胆汁色素类:胆红素、游离胆红素

胆汁酸类:胆酸、去氧胆酸、牛磺酸胆酸盐、甘氨酸胆酸盐等胆酸盐类

氨基酸和蛋白质类:丙氨酸、甘氨酸、牛磺酸、精氨酸、天冬氨酸、酪氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、胱氨酸、缬氨

酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、组氨酸、脯氨酸、粘蛋白、牛磺酸、糖蛋白

微量元素类:钙、钠、铁、钾、铜、镁、磷等

胆甾醇类:胆固醇

其他成分:磷脂

(续表1)品种主要化学成分

人工牛黄胆汁色素类:胆绿素、游离胆红素

胆汁酸类:游离胆汁酸(胆酸、猪去氧胆酸、去氧胆酸、鹅去氧胆酸、石胆酸)、结合胆汁酸(甘氨胆酸、牛磺胆酸、牛磺熊去

氧胆酸、甘氨鹅去氧胆酸、牛磺鹅去氧胆酸、甘氨去氧胆酸、牛磺去氧胆酸)

氨基酸和蛋白质类:丙氨酸、甘氨酸、牛磺酸、精氨酸、天冬氨酸、酪氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、胱氨酸、缬氨

酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、组氨酸、脯氨酸、粘蛋白

微量元素类:钾、钠、钙、镁、铁、磷等

胆甾醇类:胆固醇;

其他成分:卵磷脂、类胡萝卜素、油状强心成分、维生素类

3 药理作用[18-25]

现代药理学研究表明,天然牛黄及其替代品培植牛黄、体外培育牛黄与人工牛黄(以下统称牛黄类药材)对中枢神经系统、心血管系统、血液循环系统、消化系统、呼吸系统及免疫系统等方面具有解热镇痛、降压、抗炎、抗氧化、清除自由基、提高免疫力等作用。

3.1 对中枢神经系统的影响

牛黄类药材对中枢神经系统具有镇静、抗惊厥、解热和镇痛的作用。牛磺酸可能是这些作用的物质基础,其直接作用于大脑、小脑、脊髓等神经细胞并表现为抑制性神经递质作用;可拮抗兴奋性氨基酸的效应,保护神经系统,对抗多种物质诱发的惊厥,还可调节体温。作为非常重要的营养物质,牛磺酸在中枢神经系统的生长与再生过程中,影响着大脑、小脑和视网膜的结构和功能。

培植牛黄、体外培育牛黄与天然牛黄具有相近的镇静、抗惊厥和解热镇痛作用,而人工牛黄对中枢神经系统的作用不如天然牛黄。

3.2 对心血管及血液循环系统的影响

牛黄类药材及胆酸对家兔及豚鼠离体心脏有强心的作用,而去氧胆酸、牛磺胆酸钠、牛磺去氧胆酸钠及胆绿素则呈现出心脏抑制作用。同时,牛磺酸能对抗肾上腺素、地高辛和洋地黄诱发的心律失常。

在扩张血管、降压方面,不仅牛黄类药材整体具有上述作用,其所含有的胆酸钙、去氧胆酸钠、去氧胆酸钙、鹅去氧胆酸、胆红素、胆绿素、SMC及牛磺酸也均具有降压的作用。其中,牛磺酸更能降低原发性高血压大鼠的血压和延缓高血压的发展。

体外实验还表明,牛黄的70%甲醇提取物可使纤维蛋白原液的凝固时间延长及呈现抗凝血酶作用、弱的血小板凝集抑制作用、尿激酶样作用,并可使纤维蛋白溶酶活性化。

3.3 对消化系统的影响

牛黄类药材所体现的对胃肠道运动及肠道平滑肌具有的解痉、刺激肠蠕动和通便作用,是其所含各成分的综合效果。

牛黄类药材中的熊去氧胆酸能显著促进正常大鼠胆汁流量、胆汁胆红素、胆汁总胆汁酸的分泌,降低胆汁胆固醇的含量;能显著降低血清胆红素、血清总胆汁酸、血清胆固醇水平,具有很好的利胆保肝作用。

3.4 对呼吸系统的影响

牛黄类药材具有呼吸兴奋作用,可使小鼠支气管酚红的分泌量增加,并具有扩张支气管的作用,能够拮抗由组胺和毛果芸香碱所致的支气管收缩。3.5 对免疫系统的影响

牛黄类药材中所含的牛磺鹅去氧胆酸能提高小鼠外周血中吞噬细胞的吞噬功能、血清溶菌酶含量、溶血素形成及抑制迟发型变态反应,提高体液免疫能力。熊去氧胆酸可抑制胆管上皮的人类白细胞抗原表达,促使原发性胆汁肝硬化患者的淋巴细胞恢复自然杀伤能力,促使淋巴细胞功能恢复正常。

3.6 抗炎抗氧化作用

牛黄类药材对炎症的各个阶段都有显著的抑制作用,其灌胃给药对巴豆油致小鼠耳肿胀、角叉菜胶致大鼠足肿胀、胸膜炎模型的炎症有明显的抑制作用,可显著降低小鼠耳肿胀和大鼠足肿胀的程度,抑制胸膜炎大鼠白细胞的趋化和游走。

牛黄类药材中的胆红素有很强的抗氧化作用,能清除超氧阴离子自由基,可明显抑制自由基生成和脂质过氧化,在防御氧化毒性方面起着重要作用,是机体拮抗自由基氧化损伤的主要防御机制之一。其对生物大分子和细胞膜结构、功能起保护作用,是机体抵抗脂质过氧化、清除自由基的一种天

然抗氧化剂。

4 讨论与建议

由于天然牛黄的可遇而不可求,使得其替代品培植牛黄、体外培育牛黄与人工牛黄得以发展。其中培植牛黄与体外培育牛黄均是根据天然牛黄或胆结石形成的原理而制得,因此二者的成分与天然牛黄较为接近。人工牛黄虽也依据天然牛黄的成分配比而人为加工合成,但其成分与天然牛黄有较大差别,从表1中可看出,其含有天然牛黄中所没有的猪去氧胆酸,且其胆红素、胆酸均以游离型为主,而天然牛黄中则主要是结合型。

天然牛黄及其替代品的药理作用基本相似,不过,在对中枢神经系统等方面仍存在一定的差异,但对于一般治疗性药物用人工牛黄替代天然牛黄亦可取得较好的疗效;而对临床急救性药物还是以天然牛黄、培植牛黄及体外培育牛黄为佳。原国家食品药品监督管理局曾发文《关于牛黄及其代用品使用问题的通知》(国食药监注[2004]21号),其中就明确指出:对于国家药品标准处方中含牛黄的临床急重病症用药品种和国家药品监督管理部门批准的含牛黄的新药,可以将处方中的牛黄以培植牛黄、体外培育牛黄替代牛黄等量投料使用,但不得以人工牛黄替代;其他含牛黄的品种可以将处方中的牛黄以培植牛黄、体外培育牛黄或人工牛黄替代牛黄等量投料使用。可见,人工牛黄在使用上面与牛黄,甚至是牛黄替代品的培植牛黄及体外培育牛黄相比,还有相当的差别。牛黄作为中成药的重要原料,长期以来,药源紧缺,大量依赖进口,而培植牛黄须以活牛为载体,体外培育牛黄也须取新鲜牛胆汁作原料,这两个替代品的产量也难以满足市场的需求,因此有大量成药使用了人工牛黄为原料,所以人工牛黄也是牛黄重要的替代品之一。

市场上极少有培植牛黄,而体外培育牛黄是独家生产的品种,其质量较易控制;人工牛黄则不同,其生产企业较多,据国家食品药品监督管理总局官方网站统计,目前,全国共有25家企业生产人工牛黄,涉及批准文号25个,各生产企业之间具体的处方工艺相互保密。另外,其原料处方原料也较多并且缺乏相应的质量控制,因此人工牛黄的产品质量良莠不齐,为人民群众用药安全有效埋下隐患。卫生部曾有规定指出[4],需控制人工牛黄的生产企业数量,使之适度集中,并严格生产审批程序和要求,同时对配方的主要原料实行定点生产加工供应。

牛黄、体外培育牛黄以及人工牛黄的现行标准(《中国药典》2010年版)多年未得到提高,缺乏对该类药材的有效性和安全性的控制,如其对该类药材的有效成分的检测方法仍使用准确度和专属性较差的紫外-可见分光光度法或薄层扫描法。其次,牛黄、体外培育牛黄以及人工牛黄的药理作用与化学成分相似,而其质量标准却差别较大,缺少一致性,如牛黄与体外培育牛黄的胆酸含量测定均规定使用薄层扫描法,而人工牛黄的胆酸含量测定却规定使用紫外-可见分光光度法。

综上,牛黄药材资源有限,应加大力度研究其物质作用基础,从其物质作用基础方面来研究开发替代品;牛黄、培植牛黄和体外培育牛黄作为临床急重病症用药,其质量控制问题尤为重要,应加紧对质量标准的研究,尽快提高标准;对人工牛黄的处方组成进行研究,修改其处方以期与牛黄药理药效与物质基础一致,使其进入临床急重病症用药,并且修订其质量标准,使其与牛黄系列的其他药材质量标准一致。

参考文献:

[1]中国药典[S].一部,2010:5-8,65-66,162-164.

[2]中国药典[S].一部,2010:5-8.

[3]杜晓曦,阳长明.从牛黄的检测谈中成药质量标准的研究[J].中药新药与临床药理,2004,15(1):64-65.

[4]董润生,韩百事,郝明虹.人工牛黄新标准的实施与管理[J].中药新药与临床药理,1996,7(1):51-53.

[5]卫生部新药转正标准[S].第七册:36.

[6]张启明,袁慧南,严克东.人工牛体培植牛黄研究概况[J].中国药学杂志,1992,27(9):515-520.

[7]中国药典[S].一部,2010:162-164.

[8]体外培育牛黄列入2005年版《药典》[J].中国中医药信息杂志,2005,12(6):94.

[9]王春来.牛黄及其代用品概述[J].实用中医药杂志,2010,26(10):732-733.

[10]杨明珍,迟程,迟萍.中国牛黄43年(1949-1992年)研究动态[J].中国民族民间医药杂志,1996,(18):27-

35.

[11]张能荣.牛黄研究的现状[J].中医药学报,1994,(3):44-48.

[12]李桃渝,胡会平,成流毓,等.人工培植牛黄元素及氨基酸分析[J].中药材,1989,12(1):18-19.

[13]张启明,李大勇,严克东,等.培植牛黄与天然牛黄的化学成分比较研究II.游离和结合胆汁酸的薄层定性和比较

[J].生化药物杂志,1991,(2):50-52.

[14]张启明,严克东,田颂九,等.培植牛黄与天然牛黄的化学成分比较研究IV.微量元素的测定和比较[J].中药材,

1991,14(5):15-17.

[15]张启明,严克东,田颂九,等.培植牛黄与天然牛黄的化学成分比较研究V.游离和总氨基酸的测定及比较[J].

中药材,1991,14(9):15-17.

[16]蔡红娇,裘法祖,刘仁则.体外培育牛黄的药学研究[J].中国天然药物,2004,2(6):335-338.

[17]王莉萍.体外培育牛黄研究概况[J].医药导报,2007,26(11):1334-1336.

[18]赵艳红,阮金秀.牛黄及其代用品的药理作用及临床应用[J].军事医学科学院院刊,2007,31(2):175-178.

[19]付本懂,张继东,钟秀会,等.牛黄药理学研究进展[J].中兽医学杂志,2003,(2):29-32.

[20]刘成德,刘洋,旺建伟.牛黄的药理作用及临床应用概况[J].中医药信息,2006,23(6):14-15.

[21]葛颖华,钟晓明.体外培育牛黄的药理学研究进展[J].中华实用中西医杂志,2006,19(19):2322-2323.[22]袁惠南,杨敏智,史清水.培植牛黄与天然牛黄药理作用研究[J].特产研究,1992,(2):13-15.

[23]潘善庆,张梦晖,袁惠南,等.新一代人工牛黄的药理与毒理学研究I.对中枢神经系统的影响[J].中国生化药物

杂志,1994,15(2):99-103.

[24]潘思源,董继萃,王凤仁,等.新一代人工牛黄的药理与毒理学研究IV.对心血管系统的影响[J].中国生化药物

杂志,1994,15(3):172-176.

[25]徐秋萍,李华,吴金英,等.新一代人工牛黄的药理与毒理学研究V.对呼吸系统的影响[J].中国生化药物杂志,

1994,15(2):104-106.

(收稿日期 2013-10-31 编辑 范玉明)

丹参的化学、药理及制剂的研究现状 摘 要:总结丹参脂溶性和水溶性有效部位的化学成分及相应的心脑血管系统的药理作用;归纳分析丹参制剂品种和制剂工艺现状及存在的问题,提出开发丹参及复方制剂的新思路。 关键词:丹参 脂溶性成分 水溶性成分 心脑血管药理 临床疗效 新药开发 丹参是常用的活血化瘀药,来源于唇形科植物丹参Salvia miltiorriza Bge.根及根茎 [1]。性味苦、微寒,归心、肝经。具有祛瘀止痛,活血通经,清心除烦的功效。现代药理、药化的研究,使人们对丹参药效物质的认识不断深入,并为开发研制丹参药物新剂型、新制剂提供必要的理论依据。 1.丹参化学成分的研究[2,3,4] 丹参主要含有脂溶性的二萜类成分和水溶性的酚酸类成分,还含有黄酮类,三萜类,甾醇等其它成分。 1.1丹参的脂溶性成分 丹参的脂溶性大多为共轭醌、酮类化合物,具有特征的橙黄色和橙红色。主要有以下物质:丹参酮Ⅰ(Tanshinone Ⅰ) 、丹参酮ⅡA 、丹参酮ⅡB 、丹参酮Ⅴ、丹参酮Ⅵ、隐丹参酮(Cryptotanshione )、羟基丹参酮(Hydroxytanshinone )、丹参酸甲酯(Methyltanshinonate )、次甲基丹参醌(Methylinitanshingwinone )、紫丹参甲素(Przewalanshinguinone A )、紫丹参乙素、戊素、丹参新酮、1,2二氢丹参醌(1,2-dihydroanhsinguinone )、丹参醇Ⅰ(Tanshinol Ⅰ)、丹参醇Ⅱ、丹参醇Ⅲ、3α羟基丹参酮ⅡA 、降丹参酮(Moranshinone )、1,2,15,16四氢丹参醌(1,2,15,16-Tetrahydrotanshiguinone )、异丹参酮Ⅰ、异丹参酮Ⅱ、异隐丹参酮、丹参醌A(TanshipuinoneA)、丹参醌B 、丹参醌C 、丹参醌D 、二氢次丹参醌(Dihydromiltirone)、二萜萘嵌苯酮(Saloilenone)、丹参螺旋缩酮内酯(Isocryptotanshinone)。 部分成分的结构式如下: O O O R 1 R 2丹参醌ⅡA R 1=CH 3 R 2=H 丹参醌ⅡB R 1=CH 2OH R 2=H 羟基丹参醌ⅡA R 1=CH 3 R 2=OH 丹参酸甲酯 R 1=COOCH 3 R 2=H O O O H R 丹参新醌甲:R=CH CH 3 CH 2OH 丹参新醌乙:R=CH CH 3 CH 3 丹参新醌丙:R=CH 3

药材的功效及主治 1. 川芎的功效及主治 1、活血行气:①用于心绞痛,症见胸闷憋气、心前区压痛频繁发作者,可与红花、丹参、降香、赤芍同用,冠心2 号方。②用于气血瘀滞所致的疾病,如月经先期、量多色红者,为血热,可与生地、、当归等同用; 月经后期,1~2 个月1 次,经行时腰腹痛、白带多色白,与当归、炮姜、杜仲、肉桂等同用。③用于痛经,若经前腰腹痛甚、痛后1 天见经,与当归、桃仁、红花同用;若是闭经不行、身无不适者,可与当归、桃仁、干姜、肉桂同用; 若为产后腹痛,与当归、炮姜等同用。④用于跌打损伤、局部肿痛,可与栀子、桃仁、红花同用。 2、祛风止痛:①用于,属于风寒者,可与荆芥、防风、白芷同用; 属于风热 者,可与菊花、同用。②用于风湿痹痛,可与羌活、、防风等同用。 3、行气开郁:①用于胆囊炎之上腹胁肋胀痛,可与柴胡、黄芩等同用。② 用于胃炎之上、吐酸烧心等证,可与、木香等同用。 2. 熟地,又名为或者伏地,也叫酒壶花、山烟等,处方名为熟地黄、熟地和大熟地,是玄参科植物地黄经过加工炮制而成的,是一种上好的中药材。熟地黄的功效:性味与归经:甘,微温。归肝、肾经。功能与主治:滋阴补血,益精填髓。用于肝肾阴虚,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精,内热消渴,血虚萎黄,心悸怔忡,月经不调,崩漏下血,眩晕,耳鸣,须发早白。 熟地黄的作用: 1、熟地黄填骨髓,长肌肉,生精血,补五脏、内伤不足,通血脉,利耳目,黑须发,男子五劳七伤,女子伤中胞漏,经候不调,胎产百病。《纲目》? 2、熟地黄治手足心热及心热,能益肾水而治血,脉洪实者宜此。若脉虚,则宜熟地黄。地黄假火力蒸,故能补肾中无气。(李杲)? 3、熟地黄用于肾阴不足的潮热骨蒸、盗汗、遗精、消渴等,熟地黄为滋阴主药,常与山萸肉、山药等同用,如六味地黄丸。? 4、熟地黄补肾,血衰者须用之。又脐下痛,属肾经,非熟地黄不能除,乃通肾之药也。(张元素)? 5、熟地黄治骨蒸体热夯倦:熟地黄。当归、地骨皮、枳壳(麸炒)、柴胡、秦艽、知母、鳖甲(炙)等分,未,水一盏,乌梅半个,煎七分,和梅热服。(《幼幼新书》地黄散)? 6、熟地黄治肝木乘胃,胃脘当心而痛,及胁痛吞酸,吐酸,疝瘕,一切肝病:北沙参、麦冬、地黄、当归、枸杞、川楝,(《柳洲医话》一贯煎) 熟地黄的禁忌: 脾胃虚弱,气滞痰多,腹满便溏者禁服熟地黄 赤芍苦寒入肝经血分,有活血散瘀止痛之功,可用于肝郁胁痛,经闭痛经,症瘕腹痛,跌

中药化学成分中英文对照 ENGLISH CHINESE Abrine 相思豆碱 Abruquinone A Abruquinone B Acetate of Albopilosin A Acetone condensation of Albopilosin A 3β-acetyloleanolicacid 3β-乙酰氧基齐墩果酸 O-Acetyl-3,6-di-O-β-D-xylopy-rano-astragaloside O-乙烯3,6-双氧-β-D-吡喃木糖基绵毛黄芪甙 6’’-acetylhyperoside 6’’-乙酰氧基金丝桃甙 N-Acetyl-D-Glucosamine N-乙酰氨基葡萄糖糖 8-o-acetyl Shanzhiside Methylester Acetylursolic acid 乙酰乌索酸 Acetylshikonin 乙酰紫草素 14-Acetyltalatisamine Achyranthan 牛膝多糖 Aconitine 乌头碱

Aconosine 爱康诺辛 Actein 黄肉楠碱 Actinodephnine Acuminatin Acuminatoside Adenanthin 腺华素 Adenosine 腺苷,腺嘌呤核苷 Aescin 七叶皂甙 Aesculetin 马栗树皮素 Aesculin 七叶甙,马栗树皮甙 Agaricic acid 落叶松覃酸 Agrimophol 鹤草酚 Ajmalicine(δ-Yohimbine) 阿吗碱,δ-育亨宾碱,阿吗里新,阿马林,,萝芙碱 Ajmaline 阿马林 Akebia saponin D 木通皂甙 D Alantolactone (Helenin) 土木香内酯,阿兰内酯Albopilosin A Aleuritic acid 苏式-紫胶桐酸

编辑本段概述 丹酚酸B 【别名】丹参酚酸B、丹参酸B、丹酚酸乙 【英文名】Salvianolic acid B 【分子式】C36H30O16 【分子量】718.62 【CAS号】115939-25-8 【检测方式】高效液相色谱法HPLC≥98% 【规格】10mg 20mg 100mg 500mg 1g (可根据客户需求包装) 【性状】本品为类白色粉末 【提取来源】唇形科植物丹参(Salvia miltiorrhiza Bunge)的干燥根 【作用与用途】本品用于含量测定。 编辑本段药理性质 味微苦、涩,具引湿性。可溶于水,乙醇、甲醇。 编辑本段用法 色谱条件:甲醇-乙睛-甲酸-水(30:10:1:59)检测波长:286nm (仅供参考) 编辑本段来源 为唇形科植物丹参Salvia Miltiorrhiza Bge.的根及根茎提取而得。其他来源[1] 卡拉巴丹参 Skarabachensis 根,[2]甘西鼠尾草(红秦艽) Salvia prezwalskii Maxim.。 编辑本段物理性质 本品为棕黄色干燥粉末,纯品为类白色粉末;味微苦、涩,具引湿性。。可溶于水,乙醇、甲醇。丹参酸B是由3分子的丹参素和1分子的咖啡酸缩合形成的,具有两个羧基,是以不同的盐的形式存在的(K+,Ca2+,Na+,NH4+等复合形式),在煎煮、浓缩过程中,少部分水解生成紫草酸和丹参素,一部分丹参素在酸性条件下变为迷迭香酸;丹酚酸A,C在溶液中可以互变等。 编辑本段分子式及相对分子量 C36H30O16,718.62 编辑本段规格 >5%,>10%,>50%,>70%,>90% 编辑本段提取工艺 丹参药材粉碎,置提取罐中,加8倍量0.01mol/L盐酸浸泡过夜后,以14倍量水渗漉。渗漉提取的溶液过AB-8型大孔树脂柱进行纯化,先用0.01mol/L盐酸洗脱除去不被吸附的杂质,再用25%乙醇洗脱除去极性较大的杂质,最后将40%乙醇洗脱液减压浓缩回收乙醇后冻干即得到纯度大于80%的丹参总酚酸。 编辑本段鉴别 取本品1g,研细,加乙醇5ml,充分搅拌,滤过,取滤液数滴,点于滤纸条上,干后,置紫外光灯(365nm)下观察,显蓝灰色荧光,将滤纸悬挂在浓氨溶液瓶中(不接触液面),20分钟后取出,置紫外灯(365nm)下观察,显亮蓝绿色荧光。 酸度取澄清度项下的水溶液,pH值应为2.0~4.0(中国药典1977年版附录)。 编辑本段含量测定 照高效液相色谱法(中国药典2000年版一部附录Ⅵ D)测定。 色谱条件与系统适用性试验用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇-乙腈-甲酸-水(30:10:1:59)为流动相;检测波长为286nm。理论板数按丹酚酸B峰计算应不低于2000。 对照品溶液的制备精密称取丹酚酸B对照品适量,加水制成每1ml含10μg的溶液,即

各类中药化学成分的主要生物合成途径 乙酸-丙二酸途径:脂肪酸类,酚类,醌类;甲戊二羟酸途径:萜类,甾类;莽草酸途径:即桂皮酸途径,苯丙素类,木脂素类,香豆素类;氨基酸途径 :生物碱类 溶剂提取法(常用溶剂及极性) (1)溶剂按极性分类:三类,即亲脂性有机溶剂、亲水性有机溶剂和水。溶剂按极性由弱到强的顺序如下:石油醚<四氯化碳<苯<二氯甲烷<氯仿<乙醚<乙酸乙酯<正丁醇<丙酮<甲醇(乙醇)<水。 甲醇(乙醇)是最常用的溶剂,能用水任意比例混合. 分子大,C多,极性小,反之,大..按相似相溶原理,极性大的溶剂提取极性大的化合物 提取方法 ①煎煮法:挥发性及加热易破坏,多糖类不宜用。 ②浸渍法:不用加热,适用于遇热易破坏或挥发性成分,含淀粉或黏液质多的成分,但效率不高。 ③渗漉法:效率较高。④回流提取法:受热易破坏的成分不宜用。⑤连续回流提取法:有机溶剂,索氏提取器或连续回流装置。⑥水蒸气蒸馏法: 适于具挥发性,能随水蒸气蒸馏而不被破坏的。挥发油、小分子生物碱、酚类、游离醌类等:⑥超临界萃取法:以CO2为溶剂.用于极性低的化合物,室温下工作,几乎不用有机溶剂,环保 分离方法 ①吸附色谱:利用吸附剂对被分离化合物分子的吸附能力的差异,而实现分离的一类色谱。硅胶用于大多数中药成分;氧化铝用于碱性或中性亲脂性成分如生物碱、萜、甾;活性炭用于水溶性物质如氨基酸、糖类和某些苷类;聚酰胺用于酚醌如黄酮、蒽醌及鞣质。②凝胶色谱:主要是分子筛作用,根据凝胶的孔径和被分离化合物分子的大小而达到分离目的。③离子交换色谱:基于各成分解离度的不同而分离。主要用于生物碱、有机酸及氨基酸、蛋白质、多糖等水溶性成分的分离纯化。④大孔树脂色谱:一类没有可解离基团,具有多孔结构,不溶于水的固体高分子物质。它可以通过物理吸附有选择地吸附有机物质而达到分离的目的。是反相的性质,一般被分离物质极性越大,越先被洗脱下来,极性越小,越后洗脱下来。应用于中药有效部位或有效成分的分离富集。⑤分配色谱:利用物质在固定相和流动相之间分配系数不同而达到分离。正相色谱:固定相极性>流动相极性,用于分离极性和中等极性的成分。常用固定相:氰基或氨基键合相;常用流动相为有机溶剂。反相色谱:固定相极性<流动相极性,用于离非极性和中等极性的成分,常用C18或C8键合相。常用流动相为甲醇-水或乙腈-水。 糖和苷类化合物 糖:多羟基醛或多羟基酮及其衍生物、聚合物的总称 苷:糖或糖额衍生物与另一非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成,又称配糖体 构型D,L,α,β : 向上D,向下L; 同侧:β异侧:α 苷键酸水解:苷键原子首先发生质子化,然后苷键断裂生成苷元和糖的阳碳离子中间体,在水中阳碳离子经溶剂化,再脱去氢离子形成糖分子。难易顺序:N-苷>O-苷>S-苷>C-苷。强酸水解:得到糖,苷元易破坏;弱酸水解:得到次级苷,确定糖的连接顺序;两相酸水解:保护苷元 酶水解:对难以水解或不稳定的苷,在酶水解条件温和,不会破坏苷元,可得到真正的苷元 显色反应 Molish反应:加入5%α-萘酚乙醇液,沿管壁缓慢滴入浓硫酸,在两层液面间会出现一个紫色环。又称α-萘酚反应.说明含有糖类或苷类. (但碳苷和糖醛酸例外,呈阴性.) 菲林和多伦反应:阳性,有还原糖.可以利用这两个反应来区别还原糖和非还原糖。 单糖:都是还原糖。双糖:麦芽糖、乳糖为还原糖。蔗糖为非还原糖 苷键构型的判断 糖苷的1H-NMR:成苷的端基质子H的耦合常在较低场。如:β构型J H1-H2=6~9Hz(8左右);α构型J H1-H2=2~3.5Hz (4左右) 醌类 酸性(规律) -COOH > 二个β-OH > 一个β-OH >二个α- OH > 一个α–OH 可用PH 梯度萃取分离。 其结果为①和②被5%碳酸氢钠溶液提出;③被5%碳酸钠提出;④被1%氢氧化钠提出;⑤只能被5%氢氧化钠提出 可用PH梯度萃取分离。 颜色反应 1、Feigl反应:全部醌类均阳性。碱性条件加热,紫色 2、Borntrager’s反应:也叫碱液试验,羟基蒽醌阳性。——颜色变化与OH数目及位置有关,红-紫色. 3、醋酸镁反应:含α-酚羟基或邻二酚羟基的蒽醌类阳性。 4、与活性亚甲基试剂反应kesting-Craven和无色亚甲蓝显色反应: 苯醌和萘醌类的专属反应.在碱性条件下 5、对亚硝基-二甲苯胺反应: 蒽酮类的特异性反 应.(唯一).蒽酮就是9或10位没有被取代的羟基 蒽酮类. 醌类化合物的提取与分离 (大题,看书) pH梯度萃取法P82 例:大黄蒽醌苷类的分离 苯丙素类(一个或几个C6-C3) 香豆素:一般具有苯骈α-吡喃酮母核的天然产物 母核(画) 内酯性质和碱水解反应 碱性开环,酸性闭环。但长时间加热,异构化,不可 恢复闭环. 显色反应有荧光性质 1、Gibb’s反应: 试剂:2,6-二氯(溴)苯醌氯 亚胺 C6位没取代,阳性,蓝色 2、Emerson反应试剂:4-氨基安替比林,铁氰化 钾反应 C6位没取代,阳性,红色 木脂素鉴识 Labat反应:具有亚甲二氧基的木脂素加浓硫酸 后,再加没食子酸,可产生蓝绿色 黄酮(C6-C3-C6) 结构与基本骨架(芦丁,槲皮素,鼠李糖,葡萄糖的 结构都要求会写)138页 经典结构是2-苯基色原酮,现在泛指两个苯环通 过三个碳原子相互连接而成的一类化合物 黄酮类:以2-苯基色原酮为母核,且3位上无含 氧基团取代的一类化合物 黄酮醇:在黄酮基本母核的3位上连有羟基或含 氧基团 二氢黄酮:黄酮基本母核的2、3位双键被氢化而 成 二氢黄酮醇:黄酮醇类的2、3位被氢化的基本母 核 交叉共轭体系:黄酮结构中色原酮部分本身无 色,但在2位上引入苯环后,即形成交叉共轭体 系,通过电子转移、重排,使共轭链延长而显出 颜色。在7位或4’位上引入-OH及-OCH3等助色 团后,产生p-π共轭,使化合物颜色加深。 溶解度:游离黄酮一般难溶于水,易溶于甲醇、 乙醇、乙酸乙酯、氯仿、乙醚等有机溶剂及稀碱 水中。引入羟基增多,水溶性增大,脂溶性降 低;而羟基被甲基化后,脂溶性增加。黄酮苷一 般易溶于水、甲醇、乙醇等强极性溶剂中,但难 溶于苯、氯仿、乙醚等有机溶剂中 平面型如黄酮、黄酮醇、查尔酮等溶解度较小, 非平面型如二氢黄酮及二氢黄酮醇的溶解性较 大,异黄酮的也较大 酸性:7,4’-二OH黄酮>7-或4’-OH黄酮>一 般酚羟基>5-OH黄酮 显色反应:(1)HCl-Mg反应:样品溶于甲醇或乙 醇1ml中,加入少许Mg,再加几滴浓HCl,一两 分钟显红~紫红色。(2)AlCl3反应:样品的乙醇 溶液和1%乙醇溶液AlCl3反应,生成黄色络合 物。(3)锆盐-枸橼酸反应:可鉴别黄酮类化合 物是否纯在3-或5-OH。样品的甲醇溶液加2%二氯 氧锆甲醇溶液。黄色不褪,有3-OH或3,5-OH, 如果减褪,无3-OH而有5-OH pH梯度萃取法:5%NaHCO3可萃取7,4’-二羟基 黄酮,5%NaCO3可萃取7-或4‘-羟基黄酮, 2%NaOH可萃取一般酚羟基的黄酮,4%NaOH可以萃 取5-羟基黄酮。 柱色谱分离 硅胶柱:利用极性差异,几乎适用于任何类型黄 酮(主要分离异黄酮、二氢黄酮,二氢黄酮醇及 高度驾机皇或乙酰化的黄酮及黄酮醇) 聚酰胺柱:通过酰胺羰基与黄酮类化合物分子上 的酚羟基形成氢键缔合而产生。化合物结构与Rf 值:酚羟基少>多;易形成分子内氢键>难;芳 香化程度低>高;异黄酮>二氢黄酮醇>黄酮> 黄酮醇;游离黄铜>单糖苷>双糖苷>叁糖苷 (含水移动相做洗脱剂);有机溶剂做洗脱剂反 之。洗脱能力由弱至强;水<甲醇或乙醇(浓度 由低到高)<丙酮<稀氢氧化钠水溶液或氨水< 甲酰胺<二甲基甲酰胺<尿素水溶液 紫外 黄酮类型带II(弱峰) 带I(强峰) 取代) 黄酮醇(3-OH 游离) 250-280 358-385 异黄酮245-270 310-330肩峰 二氢黄酮/醇370-295 300-330 查耳酮220-270低强度340-390 氢谱: 黄酮或黄酮类H-3是一个尖锐的单峰出现在 6.3 处 邻位耦合:耦合常数为8Hz左右 间位耦合:2-3Hz 对位耦合:很弱,数值很小或没有 5,7-二OH黄酮δppm:H-6小于 H-8 . 7- OH 黄酮: δppm:H-6 > H-8 6’δ比较大,5’较小 同时还要看 单峰S,就没有邻,间位双锋d说明有邻位或间位 其中一个双双锋dd就说明有邻,和间两个 生物合成途径 经验异戊二烯法则:基本碳架均是由异戊二烯以 头-尾顺序或非头-尾顺序相连而成;生源异戊二 烯法则:甲戊二羟酸是各种萜类化合物生物合成 的关键前体 单萜:无环,单环,双环,三环,环烯醚。知道 卓酚酮,环烯醚萜,薄荷醇,青蒿素的二级结构 和性质 性质:萜类多具苦味,单萜及倍半萜可随水蒸气 蒸馏,其沸点随其结构中的C5单位数、双键数、 含氧基团数的升高而规律性升高 提取:挥发性萜可用水蒸气蒸馏法;一般萜可用 甲醇或乙醇提取;萜内酯可先用提取萜的方法提 取出总萜,然后利用内酯的特性,用碱水提取酸 化沉淀的方法纯化;萜苷多用甲醇、乙醇或水提 取 柱色谱:吸附剂多用硅胶。中性氧化铝。含双键 者可用硝酸银络合柱色谱分离(利用硝酸银可与 双键形成π络合物,而双键数目位置及立体构型 不同的萜在络合程度及络合稳定性方面有一定差 异)。洗脱剂多以石油醚、正己烷、环己烷分离 萜烯,或混以不同比例的乙酸乙酯分离含氧萜 鉴识:卓酚酮类的检识 (硫酸铜反应:绿色结 晶);环烯醚萜的检识(Weiggering法:蓝色/紫红 色;Shear反应:黄变棕变深绿);薁类的检识 (Ehrlich反应:蓝紫绿;对-二甲胺基苯甲醛) 挥发油 也称精油,是存在于植物体内的一类具有挥发 性、可随水蒸气蒸馏、与水不相容的油状液体。 分为:芳香族,萜类,脂肪族 检识:化学测定常数:酸值、酯值、皂化值 提取方法:①蒸馏法:提取挥发油最常用的方 法,对热不稳定的挥发油不能用。②溶剂萃取 法:脂溶性杂质较多。③吸收法:油脂吸收法, 用于提取贵重挥发油。④压榨法:该方法可保持 挥发油的原有新鲜香味,但可能溶出原料中的不 挥发性物质。⑤二氧化碳超临界流体萃取法:有 防止氧化热解及提高品质的突出优点,用于提取 芳香挥发油 三萜 醋酐-浓硫酸反应(Liebermann-Burchard) 红-紫-蓝-绿色-褪色(甾体皂苷) 黄-红-紫-蓝-褪色(三萜皂苷) 胆甾醇沉淀法:胆甾醇复合物——乙醚回流提 取,去除胆甾醇,得皂苷。因为甾体皂苷比三萜 皂苷形成的复合物稳定. 甾类 C21甾醇C2H5 昆虫变态激素8-10个碳的脂肪烃 强心苷不饱和内酯环 甾体母核的C-17位上均连一个不饱和内酯环。根 据内酯环的不同:五元不饱和内酯环叫甲型强心 苷元;六元不饱和内酯环叫乙型。 苷和糖连接的顺序分: I型强心苷:苷元-(2,6-二去氧糖)x-(D-葡萄

丹参的主要化学成分、药理作用和功效 (1)主要化学成分丹参的化学成分主要有两大类:脂溶性的丹参酮类化合物和水溶性的酚酸类化合物。脂溶性成分属醌、酮型结构的有:丹参酮,隐丹参酮,异丹参酮,异隐丹参酮,羟基丹参酮,丹参酸甲酯,亚甲基丹参醌,二氢丹参酮,丹参新醌A、B、C、D,二氢异丹参酮,新隐丹参酮,去羟新隐丹参酮,代号为Ro-090680的2-异丙基-8-甲基菲-3,4-二酮,去甲丹参酮,丹参二醇A、B、C,丹参新酮,1-氢丹参新酮,1-氢丹参酮,1-氧代异隐丹参酮,3α-羟基丹参酮ⅡA,1,2-二氢丹参醌,醛基丹参酮,亚甲二氢丹参酮,7β-羟基-8,13-松香二烯-11,12-二酮,1,2,5,6-四氢丹参酮,4-亚甲丹参新酮,丹参酚醌,鼠尾草呋萘嵌苯酮,丹参内酯,二氢丹参内酯,丹参螺缩酮内酯,表丹参螺缩酮内酯,丹参螺缩酮内酯Ⅱ,就是丹参隐螺内酯,表丹参螺缩酮内酯Ⅱ,就是丹参隐螺内酯,鼠尾草酮,鼠尾草酚酮,丹参酮二酚。丹参环庚三烯酚酮等;属其他类型结构的有:降鼠尾草氧化物,弥罗松酚,鼠尾草酚,柳杉酚等。 水溶性成分酚性酸化合物有:丹参酸A、B、C,丹参酸A又称丹参素,其结构为D(+)-β-(3,4-二羟基苯基)乳酸,丹参酸B是由3分子的丹参素和1分子的咖啡酸缩合形成的,就是丹参酚酸B;丹参酸C是2分子丹参素的缩合物;丹参酚酸A、B、C、D、E、G;迷迭香酸,迷迭香酸甲酯,紫草酸草酸单甲脂,紫草酸二甲酯,紫草酸乙酯,紫草酸B,原儿茶醛,咖啡酸,异阿魏酸等。还含黄芩甙,异欧前胡内酯,熊果酸,β-谷甾醇,胡萝卜甙,5-(3-羟丙基)-7-甲氧基-2-(3′-甲氧基-4′-羟苯基)-3-苯并[b]呋喃甲醛,替告皂甙元,豆甾醇等。 (2)药理作用和功效丹参有祛瘀止痛、活血通经、清心除烦的功效。现代药理学的研究表明,它具有多方面的药理作用。 对心血管系统可增加冠脉流量、降低心肌兴奋性和传导性,对急性心肌缺血缺氧所致的心肌损伤具有明显保护作用。它的抗心肌缺血机制可能是通过保护心肌细胞间盘受损、维持细胞膜的完整性,对缺血区边缘的毛细血管损害较轻,有利于侧支循环的建立,增加血液供应,因而加快损伤组织的修复和心肌细胞的再生。 丹参还具有改善微循环、抗血小板的聚集和血栓形成,并能使血液粘度下降,这些作用有利于改善血液循环,对心肌缺血性损伤的保护有益。其改善微循环和改变血液流变学的作用,也可促进骨折和皮肤伤口的愈合和保护肝细胞损伤的修复和再生。丹参对中枢的作用主要是大脑皮层的抑制,产生镇静作用;对中枢的抑制作用可能与脑组织cAMP磷酸二酯酶的抑制和cAMP水平的提高有关。丹参制剂体内外试验有一定抗肿瘤作用。也有报道,在一定的给药时间和剂量时,对静脉接种的肝癌细胞有促进转移的作用。临床上用丹参和放射治疗合并应用于肿瘤患者,未见有促转移作用发生,但可减轻局部照射处的纤维化和瘢痕形成。丹参的抗肿瘤和促转移作用有待进一步研究。抗菌消炎丹参的各提取物有明显的抗菌消炎作用,如总丹参酮对耐青霉素、金霉素和红霉素的金黄色葡萄球菌敏感;对毛发癣菌也有抑制作用;丹参酮Ⅰ、丹参酮Ⅱ-A及隐丹参酮对人型结核杆菌有抑制作用;对感染性肿胀及炎性肿胀有一定抗炎作用,其抗炎机制可能与影响PGE水平和抑制白细胞趋化性有关。其它:如通过卵巢呈现雌激素样作用,有抗雄激素样活性。抑制cAMP磷酸二酯酶活性。对体液及细胞免疫功能有较强的抑制作用等。 抗氧化作用体外,从丹参中提取的三种水溶性成分丹酚酸A、丹酚酸B和迷迭香酸,对由维生素C-NADPH或由Fe2+-半胱氨酸诱发的大鼠脑、肝、肾微粒体的脂质过氧化都有很强的抑制效应,其作用强弱依次为丹酚酸A、丹酚酸B、迷迭香酸,比抗氧化剂维生素E的作用强百倍至千倍。机制之一是这些成分能有效地清除超氧阴离子。体内,对急性乙醇中毒动物肝脏过氧化脂质生成的抑制作用:给小鼠灌服50%乙醇造成急性乙醇中毒,肝脏脂质过氧化终产物丙二醛(MDA)急剧上升,约相当正常小鼠肝脏丙二醛水平3.5-4倍。在小鼠乙醇中毒后以迷迭香酸(100毫克/公斤)灌服,共3次,则可使肝脏MDA生成明显降低,为乙醇中毒对照组MDA量的54%(P <0.01=。维生素E(100毫克/公斤×3,P.O)组小鼠肝脏MDA生成也显著降低,为乙醇中毒组肝

山楂的功效与作用及禁忌,山楂的临床应用 山楂是常用消食药,传统认为其善消肉食油腻之积,但经多年临床实践及药理研究,发现其能扩张血管,增加冠状动脉血流量,降低血压,降低血清胆固醇,强心及收缩子宫等,对心脑血管病作用广泛,疗效显著,值得认真研究总结。 1.疑难病善用活血化瘀,山楂可当重任 张老通过多年的临床实践,发现久病顽疾等疑难病,多有瘀血阻滞之势,或多痰瘀交加、痰水互结等病理。在精细辨征的前提下,合理地选择和应用活血化瘀药,往往可收较好疗效。活血化瘀药甚多,药力强弱差异很大,力猛而峻者固可破久瘀之顽症,荡难治之病疾,但也有伤血耗正之弊端。而疑难之病,常是几年或数十年长期演变、日积月累而成。对此等疑难之病,欲求速效或遍求奇方绝招,绝大多数是不可能的,只能是欲速而不达。因此,必顺应持久之战略,建稳中求效之法,方为上策。 活血化瘀药中,其力竣较猛者如水蛭、三棱、莪术之辈,久用易耗气伤血,对疑难病久病,邪盛正衰者,可暂用而不可久服。桃仁、红花、川芎之属,活血虽为常用,其力亦稍嫌峻.年老体弱者,若搭配不当有一定弊端。而丹参、生山楂等,药性平和,作用广泛,一药多能,活血化瘀功效确切,久用

或较大剂量应用,亦未见副作用。久病顽疾属瘀血所致者可首选之。张老用其治疗中风、胸痹、高心压、高血脂等,多收良效。 刘某,女,41岁,咸阳市外贸车队职工。1991年11月23日初诊:主诉胸闷、心慌、气短1年,下肢水肿半年。1年前开始胸闷,阵发性胸痛。伴心慌、烦躁、气短乏力,近半年来下肢水肿,曾在西安某医院检查,诊断为冠心病,经治无效且病情加重。舌黯苔白,脉沉细。听诊心律不齐,心音低钝,肺(-),肝区压痛。下肢水肿。证属胸阳不振,心气不足,瘀血内阻。 处方:瓜蒌15g,薤白10g,降香10g,丹参15g,三七3g(冲服),麦冬15g,桂枝6g,寄生15g,杜仲12g,鹿衔草15g,炒枣仁15g,生山楂15g,元参15g。6剂,清水煎服,每日1剂。1991年12月1日,二诊:服上方后诸症减轻,仍感左侧胸部闷、痛,气短乏力,眠差多梦,腹胀,舌质淡红、苔薄白,脉沉细。继用上方去寄生、杜仲、三七,加通草10g,琥珀 3g(冲服),夜交藤30g,五味子10g,茯苓15g。至1992年2月22日再诊时,胸闷、心悸均大减,精神愉快,唯因感冒而求治,用前方加疏风止咳之品而愈。 按:该方以瓜蒌、薤白、桂枝宽胸理气温阳,降香、丹参、三七、山楂活血化瘀,麦冬、玄参、枣仁益阴养心安神,寄生、杜仲、鹿衔草补肝肾强心。方中生山楂配合降香、丹参、

第一章绪论 一、概念: 1.中药化学:结合中医药基本理论和临床用药经验,主要运用化学的理论和方法及其它现代科学理论和技术等研究中药化学成分的学科 2.有效成分:具有生物活性、能起防病治病作用的化学成分。 3.无效成分:没有生物活性和防病治病作用的化学成分。 4.有效部位:在中药化学中,常将含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的提取分离部分,称为有效部位。如人参总皂苷、苦参总生物碱、银杏叶总黄酮等。 5. 一次代谢产物:也叫营养成分。指存在于生物体中的主要起营养作用的成分类型;如糖类、蛋白质、脂肪等。 6.二次代谢产物:也叫次生成分。指由一次代谢产物代谢所生成的物质,次生代谢是植物特有的代谢方式,次生成分是植物来源中药的主要有效成分。 7.生物活性成分:与机体作用后能起各种效应的物质 二、填空: 1.中药来自(植物)、(动物)和(矿物)。 2. 中药化学的研究内容包括有效成分的(化学结构)(理化性质)(提取)、(分离)(检识)和(鉴定)等知识。 三、单选题 1.不易溶于水的成分是( B ) A生物碱盐B苷元C鞣质D蛋白质E树胶 2.不易溶于醇的成分是( E ) A 生物碱 B生物碱盐 C 苷 D鞣质 E多糖 3.不溶于水又不溶于醇的成分是( A ) A 树胶 B 苷 C 鞣质 D生物碱盐 E多糖 4.与水不相混溶的极性有机溶剂是(C ) A 乙醇 B 乙醚 C 正丁醇 D 氯仿 E 乙酸乙酯 5.与水混溶的有机溶剂是( A ) A 乙醇 B 乙醚 C 正丁醇 D 氯仿 E 乙酸乙酯 6.能与水分层的溶剂是( B ) A 乙醇 B 乙醚 C 氯仿 D 丙酮/甲醇(1:1)E 甲醇 7.比水重的亲脂性有机溶剂是( C ) A 苯B 乙醚 C 氯仿D石油醚 E 正丁醇 8.不属于亲脂性有机溶剂的是(D ) A 苯B 乙醚 C 氯仿D丙酮 E 正丁醇 9.极性最弱的溶剂是( A ) A乙酸乙酯B 乙醇C 水D 甲醇E丙酮 10.亲脂性最弱的溶剂是(C ) A乙酸乙酯B 乙醇C 水D 甲醇E丙酮 四、多选 1.用水可提取出的成分有( ACDE ) A 苷B苷元C 生物碱盐D鞣质E皂甙 2.采用乙醇沉淀法除去的是中药水提取液中的( BCD ) A树脂B蛋白质C淀粉D 树胶E鞣质 3.属于水溶性成分又是醇溶性成分的是(ABC ) A 苷类B生物碱盐C鞣质D蛋白质 E挥发油 4.从中药水提取液中萃取亲脂性成分,常用的溶剂是( ABE ) A苯B氯仿C正丁醇D丙酮 E乙醚 5.毒性较大的溶剂是(ABE ) A氯仿B甲醇C水D乙醇E苯 五、简述 1.有效成分和无效成分的关系:二者的划分是相对的。 一方面,随着科学的发展和人们对客观世界认识的提高,一些过去被认为是无效成分的化合物,如某些多糖、多肽、蛋白质和油脂类成分等,现已发现它们具有新的生物活性或药效。 另一方面,某些过去被认为是有效成分的化合物,经研究证明是无效的。如麝香的抗炎有效成分,近年来的实验证实是其所含的多肽而不是过去认为的麝香酮等。 另外,根据临床用途,有效成分也会就成无效成分,如大黄中的蒽醌苷具致泻作用,鞣质具收敛作用。 2. 简述中药化学在中医药现代化中的作用 (1)阐明中药的药效物质基础,探索中药防治疾病的原理;(2)促进中药药效理论研究的深入; (3)阐明中药复方配伍的原理;(4)阐明中药炮制的原理。 3.简述中药化学在中医药产业化中的作用 (1)建立和完善中药的质量评价标准;(2)改进中药制剂剂型,提高药物质量和临床疗效; (3)研究开发新药、扩大药源; 六、论述 单糖及低聚糖生物碱盐游离生物碱油脂 粘液质苷苷元、树脂蜡 氨基酸水溶性色素脂溶性色素 蛋白质、淀粉水溶性有机酸挥发油 第二章提取分离鉴定的方法与技术 一、概念:

收稿日期:2003-05-19 作者简介:冯玲玲(1969— ),女,湖北襄樊人,植物学硕士研究生。丹参的研究现状与应用前景 冯玲玲 周吉源 (华中师范大学生命科学学院,湖汉武汉430079) 摘 要 本文从丹参的药用资源、化学成分、药理作用和制剂等药物学方面以及丹参的组织培养、有效成分积累的调控、品种改良和选育等开发应用方面对近期有关丹参的研究进行了综述,力图阐述丹参的研究现状和应用前景。关键词 药用资源;开发应用;生物工程;丹参 The R esearch Status and Application Prospection of Salvia miltiorrhiza Bunge Feng Lingling ,Zhou Jiyuan (Cellege of Life Science ,Central China Normal University ,Wuhan 430079) Abstract In this paper ,the authors summarized the newest research on material medica of the medical re 2s ources ,chemical com positions ,pharmacological functions and medical preparations of Salvia miltiorrhiza ,as well as the newest research on discovery and application of the tissue culture ,adjusting and controlling of accu 2mulated active principle ,im proving and screening of Salvia miltiorrhiza ,s o that the status quo of discovery and prospection of application could be expressed clearly. K ey w ords Medical res ources ;Discovery and application ;Biology engineering ;Salvia miltiorrhiza 中药丹参是唇形科鼠尾草属的多年生草本植物丹参(Salvia miltiorrhiza Bunge )的干燥根及根茎,因其色红且形状似参而得名“丹参”,又称血参、紫丹参、红丹参等。丹参作为一传统中药在我国沿用已久,始载于《神农本草经》,被列为上品。《本草经疏》、《本草纲目》中都有记载。丹参具有祛瘀止痛、活血通经、清心除烦的功效[1],主治冠心病、心绞痛、心烦不眠、月经不调、经闭痛经等症。近年来研究发现用来治疗心血管疾病,疗效显著。有关丹参的研究较多且日趋深入,本文综述了近些年来有关丹参药物学及开发应用方面的研究发展概况,以期能为以后的研究工作提供一些有用的参考。 1 丹参的药物学研究 1.1 形态特征 丹参为唇形科鼠尾草属的多年生直立草本,高 约35~80cm ,多分枝。根圆柱形,肉质,外面砖红色,内部乳白色。奇数羽状复叶,叶柄长1.3~7.5cm ;小叶3~7片,长1.5~8cm ,宽1~4cm 。轮伞花 序6至多花,组成总状花序,密被腺毛和长柔毛;花萼钟形,带紫色,先端2唇形。能育雄蕊2,着生于下唇的中下部,药隔长1.7~2cm ,小型果椭圆形。花期5~9月,花后见果。种子发芽率低,一般不采用种子繁殖。1.2 资源分布 丹参主要分布于辽宁、河北、河南、山东、山西、江苏、湖北、甘肃、四川等省区,野生的丹参常见于山坡、草丛、林下、溪谷旁。目前野生丹参资源由于过度采收已遭破坏,各地虽有栽培品种,但品质退化严重,质量参差不齐。1.3 化学成分 丹参主要含两类成分:一为脂溶性的二萜类化合物,二为水溶性的多聚酚酸类成分。 1.3.1 丹参脂溶性成分 (1)邻醌型丹参酮类二萜 — 4—第23卷第2期2004年4月 中国野生植物资源Chinese Wild Plant Resources V ol.23N o.2Apr.2004

[标签:标题] 篇一:七种常用中药的功效及服用禁忌 七种常用中药的功效及服用禁忌 胖大海、枸杞子、金银花等都是人们熟识且常用的中药,由于这些中药药性较为平和,大多数人都是根据自己的经验去服用,其实这些常用中药也有一些服用禁忌,切不可随意服用,并要掌握好安全用量。 胖大海——清肺利咽 胖大海味甘,性寒;有小毒。有清肺利咽、润肠通便之功效,适用于风热邪毒侵犯咽喉所致的喑哑,其他原因引起的喑哑用胖大海无效,特别是老年人突然失音及脾虚者应该慎用。【安全用量】代茶饮每次不得超过3粒,以防中毒。 决明子——降血压、降血脂、清肝明目 决明子味甘、苦,性微寒,具有降血压、降血脂、清肝明目等功效。但决明子可引起腹泻,女性长期服用轻则引发月经不规律,重则可使子宫内膜不正常;有泄泻、低血压者及怀孕女性也应慎用。另外,决明子是一种泻药,长期服用对身体不好,会损伤身体的正气。 【安全用量】每日用量为10~15克。 枸杞子——滋补肝肾,益精明目,抗衰老 枸杞子味甘,性平,功能为滋补肝肾,益精明目,抗衰老。外邪实热,脾虚有湿及泄泻者忌服。枸杞子温热身体的效果相当强,患有高血压、性情太过急躁的人或平时大量摄取肉类食物面泛红光的人不宜服用。正在感冒发烧、身体有炎症、腹泻的人最好别吃。最适合吃枸杞的是体质虚弱、抵抗力差的人。而且,一定要长期坚持,每天吃一点,才能见效。【安全用量】每日用量为5~15克。 甘草——润肺祛痰止咳 甘草味甘,性平,有补益心脾、润肺祛痰止咳,缓急止痛,清热解毒,调和诸药之功效,但长期服用能引起水肿和血压升高,还易引起低钾血症,导致心律失常、肌肉无力等。湿盛胀满者不宜服用。 【安全用量】每日用量为3~10克。 人参——大补元气,提高免疫力 人参大补元气、生津安神、补脾益肺,能兴奋神经系统,提高免疫力,抗衰老。身强体壮者长期服用或过量服用人参易口干舌燥,甚至鼻孔出血。实证、热证而正气不虚者忌服。有些人认为人参是一种补品,吃了对身体总有好处,这是错误的想法。无论是红参还是生晒参,在服用过程中一定要循序渐进,不可操之过急、过量服食。另外,一定要注意季节变化。一般来说,秋冬季节天气凉爽,进食比较好;而夏季天气炎热,则不宜食用。在服用人参后忌吃萝卜、忌饮茶。人参忌与葡萄同食,葡萄中含有鞣酸,极易与人参中的蛋白质结合生成沉淀,影响吸收而降低药效。 【安全用量】每日用量为5~10克。 菊花——平肝明目,解毒 菊花味辛、甘、苦,性微寒,有疏风清热、平肝明目、解毒的作用。但阳虚体质者不适合服用;气虚胃寒、食少泄泻者应慎服;阴阳两虚型、痰湿型、血淤型高血压病患者也不宜服用菊花。菊花的服用方法:以苏杭一带所长的大白菊或小白菊最佳,每次用3克左右泡茶饮用,每日3次。 【安全用量】每日用量为6~10克。 金银花——清热解毒

丹参总有效成分的提取 丹参又名赤参,紫丹参,红根等。为双子叶植物唇形科Labiatae鼠尾草属植物丹参Salvia miltiorrhiza Bge.的干燥根及根茎。主产于安徽、河南、陕西等地。功效:活血调经,祛瘀止痛,凉血消痈,清心除烦,养血安神。 根主含二萜醌类色素, 丹参酮(tanshinone)Ⅰ, ⅡA, ⅡB, 隐丹参酮(cryptotanshinone), 异丹参酮(isotanshinones)Ⅰ, Ⅱ, 异隐丹参酮(1socryptotanshinone), 丹参新酮(miltirone), 丹参酸甲酯(methyl tanshinonate), 羟基丹参酮ⅡA(hydroxytanshinone), 二氢丹参酮Ⅰ(dihydrotanshinone I), 丹参新醌甲、乙、丙, 次甲丹参醌(methylenetanshinquinone)和鼠尾草酚(salviol).另报道含铁锈醇(ferruginol)、Δl-丹参新酮(Δl-dehydromiltirone)、Δl-丹参酮ⅡA (Δl-dehydrotanshinone IIA)、丹参新醌丁(danshenxinkun D)和1, 2二氢丹参醌等.除二萜醌类化合物外, 尚含原儿茶醛(protocatechuic aldehyde)、β-谷甾醇和D(+)β-(3, 4一二羟基苯基)乳酸(即丹参素, 丹参酸甲), 以及缩羧酸化合物(salvianolic acids)A, E等。 取丹参除杂,以粉碎机粉碎过20目筛。将丹参药粉装入提取罐中,加入体积比为20:1的95%的乙醇,进行蒸煮2h浸出。将浸出液输入到减压浓缩罐中,回收乙醇后将水溶液浓缩到小体积,成为稠浸膏状。加入浸膏量2倍的2%氢氧化钠水溶液,边加边搅拌、放置、沉淀完全后过滤。沉淀用蒸馏水洗到中性。在60℃以下烘干,粉碎成细粉,过60目筛即得成品。

中药化学-中药化学成分分类及举例 一、生物碱分类及举例 1、吡啶类生物碱 (1)简单吡啶类:烟碱、槟榔碱、槟榔次碱 (2)双稠哌啶类(具喹诺里西啶母核):苦参碱、氧化苦参碱 2、莨菪烷类:莨菪碱(洋金花) 3、异喹啉类生物碱: (1)双苄基异喹啉类:汉防己甲素、汉防己乙素 (2)原小檗碱类:小檗碱(多为季铵碱)(黄连)、原小檗碱(多为叔铵碱)(延胡索)(3)吗啡烷类:吗啡碱、可待因 4、有机胺类生物碱(生物碱的氮原子不结合在环内):麻黄碱、秋水仙碱 5、其他类生物碱: (1)吡咯类生物碱:如党参中党参碱; (2)吲哚生物碱:如麦角新碱、毒扁豆碱; (3)喹啉衍生物:如喜树碱; (4)萜类生物碱:如乌头中乌头碱; (5)甾体类生物碱:贝母中的贝母碱。 苦参(苦参碱、氧化苦参碱)、山豆根(奎诺里西啶类、苦参碱、氧化苦参碱)、麻黄(麻黄碱、伪麻黄碱)、黄连(原小檗碱)、延胡索(延胡索乙素)、防己(汉防己甲素-粉防己碱、汉防己乙素-防己喹啉碱)、川乌(乌头碱、次乌头碱、新乌头碱-二萜类生物碱)、洋金花(莨菪烷类)、天仙子(莨菪碱、东莨菪碱)、马钱子(士的宁-番木虌碱、马钱子碱)、千里光(吡咯里西啶类) 二、糖类分类及举例

1、单糖 (1)五碳醛糖:D-木糖、L-阿拉伯糖 (2)甲基五碳糖:L-鼠李糖 (3)六碳醛糖:D-葡糖糖、D-甘露糖、D-半乳糖(4)六碳酮糖:D-果糖 (5)糖醛酸:D-葡糖糖醛酸 2、低聚糖 (1)非还原糖:蔗糖、海藻糖 (2)还原糖:槐糖、樱草糖 3、多糖 (1)水溶:淀粉 (2)水不溶:纤维素、甲壳素 三、苷类分类及举例 1、氧苷 (1)醇苷:红景天苷 (2)酚苷:天麻苷 (3)氰苷:苦杏仁苷 (4)酯苷:山慈菇苷 (5)吲哚苷:靛苷 2、硫苷:萝卜苷、芥子苷 3、氮苷:巴豆苷 4、碳苷:牡荆素、芦荟苷 四、醌类分类及举例 1、苯醌

丹参综述 摘要:丹参是一种具有广泛的药理活性和应用价值的常用中药材,通过查阅相关文献资料,进行分类总结,本文从丹参的品种考证、种类资源、化学成分、药理作用、丹参制剂及其质量控制、展望等方面对有关丹参的研究进行综述。 关键词:来源资源状况有效成分药效作用中成药制剂 丹参是著名的活血化瘀药,现代药理研究表明丹参对心血管系统,血液系统的作用十分显著。1997年,复方丹参滴丸成为第一个向美国FDA以治疗药身份申报的品种,意味着丹参将成为首例用国际标准进行评价的传统中药。此后丹参的研究又形成了一个新的热潮。本文就丹参各方面的研究概况进行综述。 1、丹参道地性、资源状况、产地迁移 丹参是唇形科多年生草本植物丹参Salvia miltiorrhiza Bge的干燥根及根茎[1],在我国应用历史悠久,始载于《神农本草经》,被列为上品。但历代本草对其道地产区叙述多有不同。按郭宝林考证,《名医别录》述:“生桐柏山谷及太山”(今河南和湖北交界及山东泰山一带);《图经本草》:“今陕西河东州郡及随州皆有之”(今山西、湖北,河东州郡应归为山西而非陕西);《本草品汇精要》:“道地随州”(今湖北随州);《药物出产辨》:“产四川龙安府为佳”(今四川平武)。 现代研究表明:丹参在我国分布甚广,南起江西、湖南,北达辽宁,西至四川,广布于海拔120-1300m的山地丘陵。丹参野生、家种兼有,野生品有效成分高于栽培品,但栽培丹参的种植面积和规模较大,生长条件稳定,产量大,已经成为目前丹参商品的主流。栽培面积较大的有山东、四川、河南、河北、陕西、安徽等省。丹参的化学成分在地理空间上没有一定的规律可循,表明在较大尺度上,气候、大的土壤类型等生态因子对丹参次生代谢产物积累的影响不明显。丹参化学成分在同一个省内的变异可能会大于空间距离更远的不同的省之间,提示遗传背景及小尺度上的生态因子,如区域土壤、小气候及人为影响等,对丹参中化学成分的积累有重要影响。 以中江丹参为例:四川中江丹参大面积人工栽种历史约300年,中江丹参作为我国丹参的主源优质道地药材,以其根粗壮、色泽朱红、药味浓郁、药效高而弛名海内外。在《中国道地药材》中,被列为川产道地药材,是四川省主要中药材品种之一,在四川道地药材中占有非常重要的地位。当地丹参种植面积大,栽