原子核外电子的排布说课稿

老师、同学们下午好,今天我说课的内容是苏教版必修二专题一微观结构与物质的多样性第一单元原子核外电子排布与元素周期律的第一课时内容。下面我将从教材内容分析、教学目标、教学重难点、教学方法、教学过程、板书设计六个方面进行本节课的说课。

教材内容分析

原子核外电子的排布处在化学必修2专题一第一单元第一课时,是学生在初中和必修1接触了原子结构,对原子组成、原子核外电子分层排布、离子的形成有了一些感性认识基础上加以学习、前面所学的内容不深,缺少系统,本节将深入学习有关知识,做系统学习,本节课原子核外电子的排布将为学习元素周期律、微粒间的相互作用力打好基础,在本单元起总领作用。

教学目标

根据“课程标准”,我从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个方面,确定了以下的教学目标。

(1)了解原子核外电子排布的初步规律

(2)能用原子(离子)结构示意图表示原子(离子)的核外电子排布

(3)体会科学发现和发展的过程,领悟科学工作者发现的艰辛

教学重难点

重点:原子核外电子排布的规律的探究及离子结构示意图

难点:原子核外电子排布的规律的探究

教学方法

引导启发、交流讨论

教学过程

1.先带着学生回顾以前学习的原子的相关知识,再由此引出原子的核外电子。

2.学生阅读书本图1-1 1-2 元素原子结构示意图,引导学生发现其排布规律。

3.通过引导启发,观察思考让学生发现电子排布是由能量低到能量高的先排内层,后排外层等的规律。

4.在让学生观察并分析表1-1的稀有气体的原子核外电子排布,让学生自己发现并总结出各电子层最多容纳的电子数,及其与电子层序数n的关系。从而培养学生阅读信息,从信息中或得新知的能力。

最后教师总结,并随堂练习加深学生对知识的掌握程度。

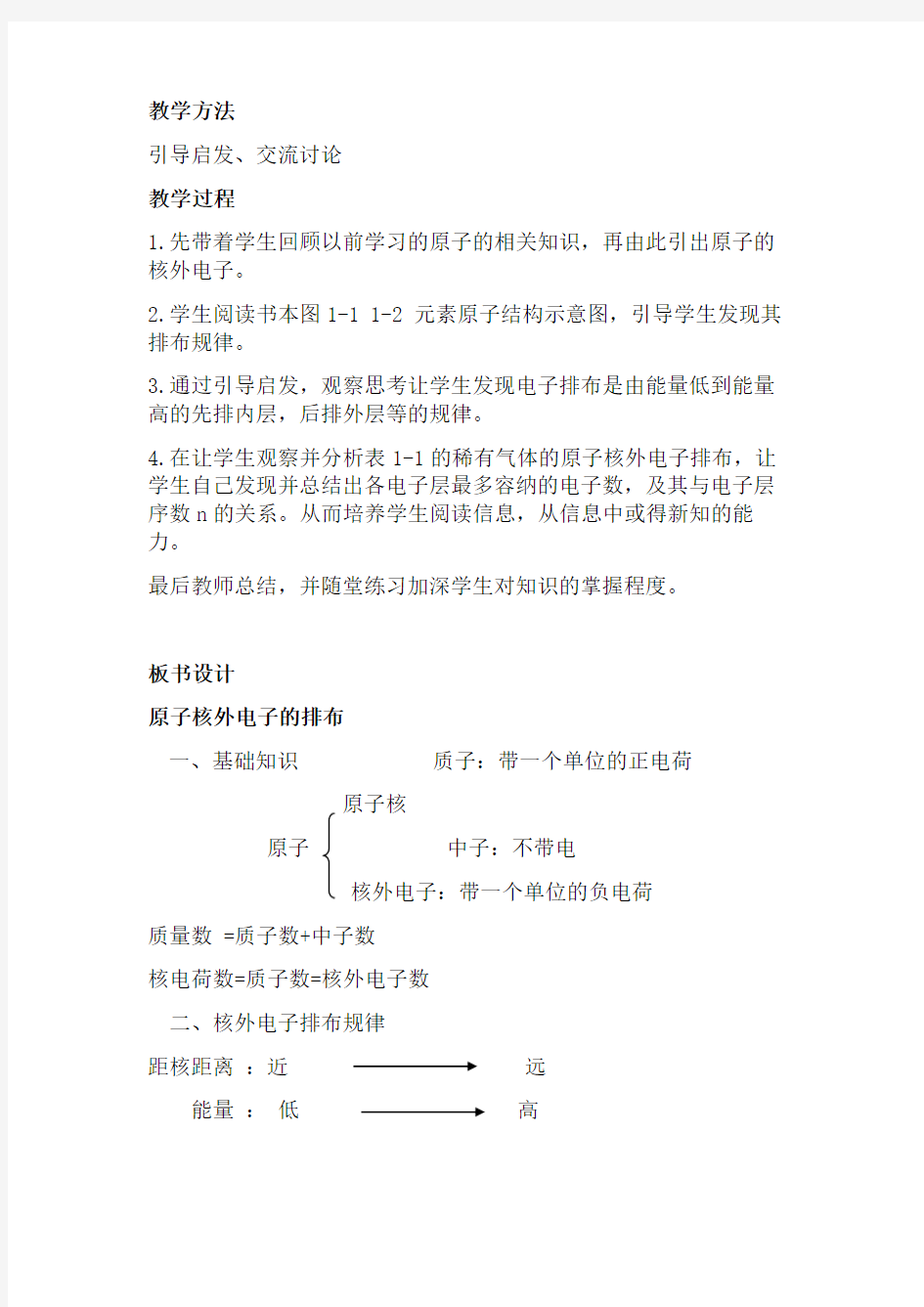

板书设计

原子核外电子的排布

一、基础知识质子:带一个单位的正电荷

原子核

原子中子:不带电

核外电子:带一个单位的负电荷

质量数 =质子数+中子数

核电荷数=质子数=核外电子数

二、核外电子排布规律

距核距离:近远

能量:低高

(1)核外电子排布时,按电子能量由低到高排布,先排满内层,再依次排向外层。

(2)第n层最多容纳的电子数为2n2 个

(3)最外层电子数最多为8个(K:2个)

次外层电子数最多为18个

《核外电子排布》教学设计 思南三中何显勇 一、教学习目标 1、知识目标 (1)知道原子的核外电子是分层排布的及其排布规律; (2)会画原子结构图示意图; (3)知道元素的性质与最外层电子数关系最密切。 2、能力目标 通过对核外电子运动状态的想象和描述,培养学生的抽象思维能力和逻辑思维能力。 3、情感目标 (1)通过对最外层电子数与元素性质的学习,让学生认识到事物之间是相互依存和相互转化的,初步学会科学抽象的学习方法; (2)通过对核外电子排布知识的学习,让学生体会核外电子排布的规律性。 二、教学重点及难点 重点:知道原子核外电子是如何分层排布的;会画1~18号元素的原子结构示意图。 难点:原子核外电子排布规律间相互制约关系。 三、教学过程 [引入] 水是由水分子构成;铁是由铁原子构成;氯化钠是由氯离子和钠离子构成。离子也是构成物质的一种粒子,课题3就给我们讲了有关离子的知识。在学习离子之前,我们再走进原子的内部结构进行更深入的了解。 我们知道原子是由原子核和核外电子构成的,原子核的体积仅占原子体积的几万分之一,相对来说,原子里有很大的空间。电子就在这个空间里作高速的运动。那么电子是怎样运动的?在含有多个电子的原子里,电子又是怎样排布在核外空间的呢?

一、核外电子的排布 [讲述] 核外电子的运动规律与宏观物体不同:它没有确定的轨道,我们不能测定或计算它在某一时刻所在的位置,也不能描绘出它的运动轨道。 [提问]是不是原子核外的电子的运动就没有规律呢?核外电子的运动有什么规律呢?如:钠原子核外有11个电子,这11个电子是聚成一堆在离核相同的距离处运动,还是分散在离核不同的距离处运动?为什么?(学生思考) [讲述] 在多电子原子里,一方面电子和原子核之间因带有异性电荷而有吸引力,这个吸引力倾向于把电子尽可能拉得靠近原子核。另一方面,电子和电子之间因带有同性电荷而相互排斥,这个排斥力迫使电子尽可能远离,当吸引力和排斥力达到平衡时,核外电子就分布在离核不同的区域运动,而且分布在不同区域的电子能量不同。电子能量低的,在离核较近的区域运动,电子能量高的,在离核较远的区域运动。也就是说,核外电子是分区域运动的,我们把这种现象叫做核外电子的分层运动,又叫核外电子的分层排布。 [提问] 原子核外的不同区域,既然能量有高低,那么,可否把它们按照能量的高低来划分为不同的层次呢? [讲述] 我们将电子离核远近不同的运动区域叫做电子层。离核最近的叫第一层,依次向外类推,分别叫做一,二,三,四,五,六,七层,通常用字母表示为:K、L、M、N、O、P、Q。即在多个电子的原子里,核外电子是在能量不同的电子层上运动的。 [提问] 核外电子的排布有没有一定的规律?既然核外电子是分层排布的,那么核外电子是先排能量低的电子层,还是先排能量高的电子层? 1、核外电子总是最先排在能量最低的电子层,即排满第一层再排第二层,依次类推。 [提问] 每一个电子层上容纳的电子数目有没有一个限度?(学生思考回答) 2、每一电子层,最多容纳的电子数为2n2个。(n为电子层序数) 3、最外层最多容纳8个电子(第一层为最外层时最多只能容纳2个电子)。

高一化学教案 课题人类对原子结构的认识授课日期10.31 教学目标 1.知道化学科学的主要研究对象,了解化学学科的发展趋势过原子结构 2.通过原子模型演变的学习,了解科学家探索原子结构的艰难过程 3.了解原子核的内部结构 教具准备多媒体课件 教学重难点构成原子核的微粒及它们之间的质量、电荷关系 教学过程[阅读讨论] 1.阅读课本p27-28 2.讨论a.原子结构模型演变 b.科学探索的精神、严谨科学态度 c.实验在科学探究中重要性 3.讲授内容:体验科学探究对艰难过程 [科学探究] 1. 在原子结构模型的演变中,是什么让汤姆生、卢瑟福、玻尔等人否定前人 的假说,提出自己的假说? 模型道尔顿汤姆生卢瑟福 主要内容原子是不能再分的实心 小球 葡萄干面包式带核模型 存在问 题不能解释电子存在 不能解释ɑ粒子散 射时的现象 不能解释氢原子光 谱 科学的发展离子不开社会的进步,没有社会的进步,不可能造就出玻尔等伟大的科学家,没有ɑ粒子散射实验,不会有卢瑟福的含核模型诞生,没有氢原子光谱的实验,不会有玻尔的行星轨道式原子模型的诞生。 2. 近代原子结构模型的演变 模型道尔顿汤姆生卢瑟福玻尔量子力学年代18031904191119131926 依据元素化合时 的质量比例 关系 发现电子ɑ粒子散射 氢原子光 谱 近代科学实验 主要内容原子是不可 再分的实心 小球 葡萄干面 包式 带核模型 行星轨道 式原子模 型 量子力学

3. 原子结构模型的演变过程给我们的启迪 (1) 化学认识发展过程中的继承、积累、突破和革命。 (2) 实验是科学研究的一种重要方法,实验手段的不断进步是化学科学的关键 (3) 科学研究、科学发现是无止境的。 [过渡]原子是可再分的,原子核可不可分呢? [资料介绍] 1.1919年,卢瑟福用ɑ粒子轰击氮原子核发现了质子 2.1932年,查得维克用ɑ粒子轰击Be原子核发现了中子,并通过实验得出中子和质子质量近似相同,而且中子不带电。 二、认识原子核 4.构成原子核的微粒及它们之间的质量、电荷关系 构成原子的粒子电子原子核 质子中子 电性和电量1个电子带一个 单位负电荷1个质子带一个 单位正电荷 不显电性 质量/kg 9.109 X10-31 1.673 X10-27 1.675 X10-27 相对质量1/1836 1.007 1.008 [设问] (1)原子核所带电是由有什么引起?原子为什么不显电性? (2)构成原子的微粒间,其质量大小有何关系? [结论] 1.电量关系 核电荷数=核内质子数=核外电子数 2.质量关系: 质子质量≈中子质量 电子质量可以忽略不计,原子质量主要集中在原子核上 [问题解决] 原子质子数(Z)中子数(N)Z + N相对原子质量F910 Na1112 Al1314

《原子核外电子的排布》教学设计 一、教材分析 本章《物质结构元素周期律》是高中必修二第一章的内容,是在九年级化学上册第四单元《物质构成的奥秘》的理论基础上进一步的深入学习,而本节内容——原子核外电子的排布又是本章的核心内容,是后面学习元素周期律的基础。 二、学生分析 学生初中时已经学习了原子的构成和元素,对核外电子是分层排布这一知识点也做了初步了解,所以在此节内容的学习之前学生就已经具备了一些原子的相关基础知识。同时也具备一定的数学基础,能够对一些数据进行分析处理。 三、教学目标 (一)知识与技能目标 1.了解原子核外电子运动的特征。 2.了解元素原子核外电子排布的基本规律,能用原子(离子)结构示意图表示常见原子(离子)的核外电子排布。 (二)过程与方法目标 培养学生分析、处理数据的能力,尝试运用比较、归纳等方法对信息进行加工。 四、教学重难点 重点:原子核外电子分层排布、原子核外电子的排布及其规律。 难点:原子核外电子排布规律间相互制约关系。 五、教学过程 【引入】大家好,这节课我们进入到新课的学习:

【板书】原子核外电子的排布 【提问】在进入新课内容之前,我们先来复习一下以前学习的内容。初中的时候在《物质构成的奥秘》这一章当中我们就学习了原子的相关知识,下面我们来回顾一下,什么是原子?原子由什么微粒构成? 【学生回顾】…… 【板书】 外电子数 核电荷数=质子数=核的负电荷核外电子:带一个单位 中子:不带电 个单位的正电荷质子:带原子核原子????????1 【教师】原子由原子核和核外电子构成,而原子核又由质子和中子构成,其中质子带一个单位的正电荷,中子不带电。核外电子则带一个单位的负电荷。 【提问】那么为什么原子对外显电中性呢? 【学生】质子所带的正电荷数等于核外电子所带的负电荷数,所以原子不显电性。 【教师】很好,其中我们还学习到了一个重要的等式关系:核电荷数=质子数=核外电子数。所以质子所带的正电荷与核外电子所带的负电荷相互抵消,导致原子不显电性。 【过渡】好,我们都知道了原子的结构。现在我们来研究一下电子在原子核外究竟是怎么运动的。 【教师】大家来看ppt 上这张熟悉的原子结构图。我们可以看到原子核外有一圈圈的层状区域,由里往外分为好几个圈层,这就是我们以前初三所学习到的电子层——核外电子的运动有自己的特点,它不像行星绕太阳旋转有固定的轨道,但却有经常出现的区域,科学家把这些区域称为电子层。而核外电子就是在这样不同的电子层内运动,我们把这种现象称为核外电子的分层排布。这些都是同学们初中已经学习过的内容。 【过渡】那么,大家知道了核外电子的分层排布之后,是不是产生了这样的疑问:核外电子究竟是怎么分层排布的呢?好,接下来我们一起来共同解决同学们的疑问——我们来探究核外电子的排布规律。 【板书】核外电子的排布规律 【提问】我们来看这个原子结构,从黄色最里一层原子层到蓝色最外一层原子层,

原子的结构说课稿 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

《原子的结构》第一课时说课稿 高艳艳【说教材、学情】 本节课内容选自人教版第三单元课题2《原子的结构》第一课时。重点介绍原子的构成,同时介绍了原子不易显电性的原因,然后又形象地介绍了原子的大小,以及原子中各部分的大小和运动情况。接着介绍了原子核外电子的排布以及金属、非金属、稀有气体原子核外电子层结构的特点与化学性质的关系,为下一课时将要学习的离子作铺垫。因此,本课时起着承上启下的作用。 通过前面的学习,学生对分子、原子有了初步的认识,并且知道了分子、原子都能构成物质,而且分子都是由原子构成的。这些基础知识都为本节课的学习打下了良好的基础。因此本节课的学习符合学生的发展特点。 【说教学目标】 根据以上教材、学情的分析,我制定了如下教学目标。 知识与技能: 1.了解原子是由质子、中子和电子构成的。 2. 知道原子核外电子是分层排布的,懂得原子结构示意图的含义。 3. 了解原子最外层电子数与化学性质的关系。 过程与方法:

1.充分利用教材提供的图、表等资料,借助模型、多媒体等教学手段,化抽象为直观,初步学会运用类比、想象、归纳、概括等方法获取信息并进行加工。 2.观察部分原子结构示意图,归纳原子最外层电子数与化学性质的关系。 情感态度与价值观 1.激发学生对微观世界的探究欲和学习化学的兴趣。 2.对学生进行世界的物质性、物质的可分性的辩证唯物主义的教育。 【说教学重难点】 重点:构成原子的粒子间的关系。 难点:原子最外层电子运动的特点以及最外层电子数与化学性质之间的关系。 【说教学方法】 鉴于本节课的内容特点,我采用先学后教、导学的教学模式,使用自主学习、合作探究、讲授相结合的方法。 【说教学流程】 一、导入 本节课由原子的概念导入,既复习了前面所学,又激发了学生的求知欲。

《原子结构》说课稿 各位评委、各位老师大家好,今天我说课的内容是新人教版选修三第一节《原子结构》第一课时的内容,我将从以下四个方面进行我的说课,分别是说教材、说教法、说学法、说教学过程。 首先是教材的地位与作用,这章是选修三物质结构与性质的开篇第一章,属于物质结构理论的范畴,而物质结构作为整个化学教材的重点。通过本节教材的学习,学生能够系统的掌握原子结构的知识,并且在原子的水平上认识物质构成的规律,并能运用原子结构的知识解释一些生活当中的现象。 作为选修第一章第一节的内容,不止要让学生理解物质的结构决定物质性质,更要培养学生的兴趣,更有利于学生的学习。 根据考试大纲以及结合高中化学的内容标准,我把教学目标分为以下几点—知识与技能目标过程与方法目标情感态度与 价值观,注重知识内容的连贯性,更注重培养学生的学科素养。 根据学生的认知水平,我把重难点设定了以下并重视重难点的突破。 第二大点,说教法,结合了内容,我运用了多媒体展示法,利用视频、图片、模型去加深学生对这些抽象的微观物质的理解。类比归纳法—能层类比楼层、能级类比阶梯。情景导入法,设置疑问,引入讨论。 第三个方面,说学法,结合了学生的认知水平,学生在必修二当中已有了原子结构的基础,在新课的学习上,注意与必修二

的知识做好衔接,如何把已有的知识应用在新知识当中,如何由浅及深引入。 利用导学案课前导学,图文和模型加深印象,利用小组讨论总结规律,从而达到预期的学习目标。 第四部分介绍一下我的教学过程以及重难点突破。 主要是三个内容。 在引入的时候,设置疑问,我们都知道物质结构决定物质的性质,而在化学反应中最小的微粒为原子,那你知道原子是怎么诞生的吗? 播放《生活大爆炸》主题曲《The big Bang Theory Theme》《生活大爆炸》这首歌当中介绍了140亿完年宇宙的爆炸,从而从这个角度去介绍宇宙的诞生,1932年勒梅特首次提出了现代宇宙大爆炸理论,认为我们所生的宇宙诞生于一次大爆炸,大爆炸后约两小时,诞生了大量的氢、少量的氦以及极少量的锂。其后,经过或长或短的过程,氢、氦原子间发生原子核的熔合反应,分期分批的合成其他元素。 通过阅读书本,学生回答问题 宇宙中最丰富的元素是? 宇宙年龄有多大?地球年龄有多大? 第二部分对人类认识原子过程的介绍,课前布置任务,分小组收集资料,上课请人起来回答问题,不同时期人类认识的原子有哪些模型呢?

第二讲原子核外电子的排布规律练习题 一、核外电子的排布规律 在含有多个电子的原子里,电子的能量并不相同,能量低的电子通常在离核近的区域运动,能量高的电子通常在离核远的区域运动。我们常用电子层来表明。离核最近的叫第一层,离核稍远的叫第二层,依次类推,由近及远叫三、四、五、六、七层,也可依次把它们叫做K、L、M、N、O、P、Q层。核外电子的分层运动,又叫核外电子的分层排布。如图。科学研究证明,电子一般总是尽先排布在能量最低的电子层里,即最先排布K层,当K层排满后,再排布L层,依次类推。 1-20号元素原子的电子层排布 核电 荷数 元素 名称 元素 符号 各电子层的电子数核电 荷数 元素 名称 元素 符号 各电子层的电子数 K L M N K L M N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 氢 氦 锂 铍 硼 碳 氮 氧 氟 氖 H He Li Be B C N O F Ne 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 钠 镁 铝 硅 磷 硫 氯 氩 钾 钙 Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1 2 8 8 2 核外电子排布的一般规律是:①各电子层最多容纳的电子数目是2n2;②最外层电子数目不超过8个(K层为最外层时不超过2个),次外层电子数目不超过18个,倒数第三层电子数目不超过32个;③核外电子总是尽先排布在能量最低的电子层里,然后再由里往外依次排布在能量逐步升高的电子层里。1-18号元素的原子结构示意图。

元素周期表第一课时说课稿 各位专家、评委大家好:我说课的课题是《元素周期表》。 一说教材 1.教材地位和作用 《元素周期表》是人教版教材高一化学必修2第一章第一节内容。 本章以元素周期表和元素周期律为框架,先介绍元素周期表,再通过一些事实和实验归纳元素周期律。 本节从化学史引入,直接呈现元素周期表的结构。在学生了解一些元素性质和原子结构示意图的基础上,以周期表的纵向结构为线索,以碱金属和卤族元素为代表,通过比较原子结构(电子层数,最外层电子数)的异同,突出最外层电子数的相同;并通过实验和事实来呈现同主族元素性质的相似性和递变性。帮助学生认识元素性质与原子核外电子的关系。在此基础上,提出元素性质与原子核的关系,并由此引出核素和同位素的有关知识。 根据本教材的结构和内容分析,根据《新课标》,本节内容要求达到“能结合有关数据和实验事实认识元素周期律,了解原子结构与元素性质的关系;能描述元素周期表的结构,知道金属、非金属在元素周期表中的位置及其性质的递变规律”。结合《新课标》和学生实际,我确定了以下三维目标: 2.教学目标 (1).知识与技能: ①.能描述元素周期表的结构,知道金属、非金属在元素周期表中的位置。 ②.在初中有关原子结构知识的基础上,了解元素原子核外电子排布。 ③.通过有关数据和实验事实,了解原子结构与元素性质之间的关系。知道核素的涵义; 认识原子结构相似的一族元素在化学性质上表现出的相似性和递变性。 (2).过程与方法: ①.通过查找元素周期表发现史,学会运用查阅资料获取信息。 ②.培养学生通过分析和处理数据得出结论,形成概念,发现规律的思维方法。 ③.在元素周期表教学中,体验科学探究的过程,学习运用以实验为基础的实证研究方法。 ④通过交流讨论,培养学生敢于质疑、合作解决问题的意识。 (3).情感态度与价值观: ①.在元素周期表的教学中,通过探究规律,体验科学探究的艰辛和喜悦,感受化学世界 的奇妙与和谐。②.设计多种交流和探究活动,在活动中培养学生严谨求实的科学态度。 3.教学重、难点 元素周期表是元素周期律的具体表现形式,是学习化学的重要工具。元素周期表在初中化学中已有简单介绍,学生已经知道了元素周期表的大体结构,并会用元素周期表查找常见元素的相关知识,但对元素与原子结构的关系还没有更深的理解。因此,本节教学的主要目的在于帮助学生能够从原子结构的角度进一步认识元素周期表的实质,为学习元素周期律打下基础。综合上述原因,本节的重难点设置如下: 教学重点: (1).元素在元素周期表中的位置及其性质的递变规律。 (2).元素性质和原子结构的关系。 教学难点: (1).元素周期表的结构,元素在元素周期表中的位置及其性质的递变规律。 (2).元素周期律的涵义和实质,元素性质与原子结构的关系。 4.教具准备多媒体课件,有关实验试剂和仪器 二.说教法

原子核外电子排布的原理 处于稳定状态的原子,核外电子将尽可能地按能量最低原理排布,另外,由于电子不可能都挤在一起,它们还要遵守保里不相容原理和洪特规则,一般而言,在这三条规则的指导下,可以推导出元素原子的核外电子排布情况,在中学阶段要求的前36号元素里,没有例外的情况发生。 核外电子排布原理一——能量最低原理 电子在原子核外排布时,要尽可能使电子的能量最低。怎样才能使电子的能量最低呢?比方说,我们站在地面上,不会觉得有什么危险;如果我们站在20层楼的顶上,再往下看时我们心理感到害怕。这是因为物体在越高处具有的势能越高,物体总有从高处往低处的一种趋势,就像自由落体一样,我们从来没有见过物体会自动从地面上升到空中,物体要从地面到空中,必须要有外加力的作用。电子本身就是一种物质,也具有同样的性质,即它在一般情况下总想处于一种较为安全(或稳定)的一种状态(基态),也就是能量最低时的状态。当有外加作用时,电子也是可以吸收能量到能量较高的状态(激发态),但是它总有时时刻刻想回到基态的趋势。一般来说,离核较近的电子具有较低的能量,随着电子层数的增加,电子的能量越来越大;同一层中,各亚层的能量是按s、p、d、f的次序增高的。这两种作用的总结果可以得出电子在原子核外排布时遵守下列次序:1s、2s、2p、3s、3p、3d、4s、4p…… 原子轨道能量的高低(也称能级)主要由主量子数n和角量子数l决定。当l相同时,n越大,原子轨道能量E越高,例如E1s<E2s<E3s;E2p<E3p <E4p。当n相同时,l越大,能级也越高,如E3s<E3p<E3d。当n和l 都不同时,情况比较复杂,必须同时考虑原子核对电子的吸引及电子之间的相互排斥力。由于其他电子的存在往往减弱了原子核对外层电子的吸引力,从而使多电子原子的能级产生交错现象,如E4s<E3d,E5s<E4d。Pauling根据光谱实验数据以及理论计算结果,提出了多电子原子轨道的近似能级图。用小圆圈代表原子轨道,按能量高低顺序排列起来,将轨道能量相近的放在同一个方框中组成一个能级组,共有7个能级组。电子可按这种能级图从低至高顺序填入。

《元素周期律》教学设计 【课题】元素周期表 【教学对象】高中一年级 【教材章节】人教版高中化学必修2第1章第2节元素周期律 【课时】第2课时 【教学时间】45分钟 【教材分析】 本节教材的教学安排在原子结构的教学之后,由于元素周期律主要是在原子结构的基础上归纳得出的,原子结构知识是研究元素周期律的理论基础,如此安排,既有利于学生从本质上认识元素周期律,又有利于巩固原子结构的知识。将本节教材的教学安排在元素周期表的教学之前,由于元素周期表是元素周期律的具体表现形式,它建立在元素周期律的基础之上。 本节教材内容属于基础理论的教学,在学生学习了氧、氢、碳、铁等元素及一些化合物;碱金属、卤素知识;原子结构的理论知识等基础上引导学生探索元素性质和原子结构的关系,揭示元素周期律的实质。通过本节内容的学习,既能巩固原子结构的知识,又能过渡引出元素周期表的教学,因此在本章教材中起承前启后的作用;通过本节内容的学习,可以促使学生对以前学过的知识进行概括、综合,实现由感性认识上升到理性认识;同时也能使学生以此为理论指导,来探索研究以后将要学习的化学知识。 【教学三维目标】 1、知识与技能 (1)使学生了解元素原子核外电子排布、原子半径、主要化合价和元素金属性、非金属性的周期性变化。 (2)了解两性氧化物和两性氢氧化物的概念。 (3)认识元素性质的周期性变化是原子核外电子排布周期性变化的结果,从而理解元素周期律的实质。 2、过程与方法 (1)通过具体例子培养学生对大量数据、事实进行分析、归纳和总结的能力。(2)培养学生的逻辑推理能力。

(3)培养学生的观察和分析问题的能力。 3、情感、态度与价值观 (1)使学生通过了解元素周期律的重意义,认识事物变化由量变引起质变的规律 (2)科学是通过不断发展的 【教学重难点】 1、教学重点:元素原子的核外电子排布规律 (2)元素金属性、非金属性变化的规律 (3)元素周期律的实质 2、教学难点:元素金属性、非金属性变化的规律 【学情分析】 到目前为止,学生已经学习了氧、氢、碳、铁等元素及一些化合物;还学习了碱金属、卤素知识;初步接触了原子结构的理论知识,这些为学好本节创造了必要条件。但本节教材内容较抽象,理论性强,为使学生真正理解及灵活运用,须加强演练。 【教学策略】 为增强启发性,教材不是直接给出周期律,而是通过课堂讨论和边讲边做实验,引导学生对大量数据和事实进行分析,总结归纳出周期律。 1、学案导学法:回忆以前的知识,引导学生思考。 2、启发式教学法:逻辑推理,求证,引发学生思考并培养学生推理总结的能力。 3、逻辑推理法:让学生通过个别元素学习,从而到普遍。提高推理总结能力 【教学准备】 1、多媒体课件 2、粉笔,教鞭

《原子结构》第一课时说课稿 我说课的题目是《原子结构第1课时》。下面我就从以下几个不同的方面来给大家演绎本节课: 【一】教材、学情分析 我说课的内容选自人教版第三单元课题2《原子结构》第一课时。 中学生对许多元素及其化合物知识已由感性认识的基础上,本节将继续深入探讨原子核的结构以及核外电子排布规律,并运用原子结构知识解释某些元素部分性质。这遵循了由具体到抽象由现象到本质的认知规律。 同时,原子结构也是认识元素周期律、元素周期表和分子结构的基础,因此本节教材在学习中起着承上启下的作用。 【二】教学目标 (根据以上分析,我确立教学目标如下:) 1、知识与技能 引导学生认识原子核的结构,掌握构成原子的微粒间的关系;掌握核电荷数、质子数、中子数、质量数之间的相互关系。 2、过程与方法 通过对构成原子的微粒间的关系等问题的探讨,培养学生分析、处理数据的能力,尝试运用比较、归纳等方法对信息进行加工。 3、情感态度与价值观 (1)、通过构成物质的基本微粒的质量、电性的认识,了解微观世界的物质性,从而进一步认识物质世界的微观本质;通过原子中存在电性不同的两种微粒的关系,认识原子是矛盾的对立统一体。 (2)、通过人类探索原子结构的历史的介绍,使学生了解假说、模型等科学研究方法和科学研究的历程,培养他们的科学态度和科学精神,体验科学研究的艰辛与喜悦。 【三】教学重点、难点 重点:原子的结构。难点:构成原子的微粒间的关系。 【四】教学方法 学案教学法;自主参与、合作探究、展示交流。 【五】教学过程(基于以上分析,我对本节课的安排如下:) 一、预习自学探究新知 (一)原子的构成 1、阅读课本 53 页原子的构成,看课本 53 页图 3-9 原子的结构示意图,回答下列问题:问题一:原子是由哪些粒子构成的? 原子是由居于原子中心的带电的和核外带电的构成的。 问题二:原子核又是由哪些粒子构成的? 带电荷 原子核 (带电情况)

第二讲 原子核外电子的排布规律 练习题 一、核外电子的排布规律 在含有多个电子的原子里,电子的能量并不相同,能量低的电子通常在离核近的区域运动,能量高的电子通常在离核远的区域运动。我们常用电子层来表明。离核最近的叫第一层,离核稍远的叫第二层,依次类推,由近及远叫三、四、五、六、七层,也可依次把它们叫做K 、L 、M 、N 、O 、P 、Q 层。核外电子的分层运动,又叫核外电子的分层排布。如图。科学研究证明,电子一般总是尽先排布在能量最低的电子层里,即最先排布K 层,当K 层排满后,再排布L 层,依次类推。 核外电子排布的一般规律是:①各电子层最多容纳的电子数目是2n 2;②最外层电子数目不超过8个(K 层为最外层时不超过2个),次外层电子数目不超过18个,倒数第三层电子数目不超过32个;③核外电子总是尽先排布在能量最低的电子层里,然后再由里往外依次排布在能量逐步升高的电子层里。1-18号元素的原子结构示意图。

1.结构示意图(原子、离子) 2.电子式(原子、离子) [课堂练习]写出下列微粒的结构示意图和电子式: 结构示意图:Na+;Cl-;Ar ;K+;N ;O 电子式:S2-;K+;S;P ;He 。 练习 一、选择题 1.以下说法正确的是() A.原子是最小的粒子 B.所有粒子都带中子 C.原子呈电中性,所以原子不含电荷 D.原子质量主要集中在原子核上 2.下列说法中不正确的是() A.原子中电子在核外运动没有确定的轨道 B.电子云中小黑点的疏密表示电子在核外某处出现机会的多少 C.离原子核越近的电子越不容易失去 D.在原子中,除最外层电子层,每层上的电子数必符合2n2个 3.下列各关系式中,正确的是() A.中性原子中:核外电子数=核内中子数 B.中性原子中:核内质子数=核外电子数 C.在R2-中:电子数=核内质子数-2 D.在R2+中:电子数=核内质子数+2 4.在构成原子的各种微粒中,决定原子种类的是() A.质子数 B.中子数 C.质子数和中子数 D.核外电子数

原子核外电子的排布说课稿 作者:方爱玉| 点击数:1318 | 更新时间:2008-5-28 10:46:49 原子核外电子的排布说课稿 方爱玉 一、教材分析 1、教材所处的地位及作用 原子核外电子的排布处在化学必修2专题一第一单元第一节,是学生在初中和必修1接触了原子结构,对原子组成、原子核外电子分层排布、离子的形成有了一些感性认识基础上加以学习、前面所学的内容不深,缺少系统,本节将深入学习有关知识,做系统学习,本节课原子核外电子的排布将为学习元素周期律、微粒间的相互作用力打好基础,在本单元起总领作用。 2、教学目标 知识与技能 (1)了解原子核外电子排布的初步规律 (2)能用原子(离子)结构示意图表示原子(离子)的核外电子排布过程和方法 过程与方法 (1)回顾复习原子结构的有关知识 (2)采用CAI课件,交流、讨论、归纳、总结 情感、态度、价值观 体会科学发现和发展的过程,领悟科学工作者发现的艰辛 三维教学目标确定依据:学生的已有知识不够深,理论知识比较抽象,根据课程标准必修模块学习内容要求而定。 教学重点、难点 重点原子核外电子排布的规律的探究及离子结构示意图

难点原子核外电子排布的规律的探究 确定依据:学生对抽象理论比较难理解,阴阳离子形成过程不能形成正确认识,而原子核外电子排布的规律理论性强,学生学习不容易掌握,对后面知显得尤为重要,所以它既是重点又是难点。 4、课程资源的开发及有机整合 (1)制作课件应用于教学 (2)能利用图书室、实验室、多媒体教室为新课程教学实施服务 二、说学法 1、学情分析 在学生已具有基础知识上,通过播放课件,直观形象生动的画面了解原子结构,通过合作、探究,从活动中学习知识,得出原子核外电子排布规律,更能加深学生印象。 2、心理调节的方法指导 从学生已有知识入手,播放课件,树立学生自信心和培养学生学习兴趣,从活动中让学生体会获得成功的喜悦和收获。 3、知识建构的方法指导 本节教材属于化学基本理论,缺少直观形象的实验,显得比较枯燥。作为高一学生,化学知识的自主构建能力水平较低,而充分的准备与合作交流可弥补其不足从学生已有知识入手,播放课件引入本节课泥塑内容,从学生自己排布原子、离子的结构示意图,让学生学会正确排布原子、离子结构示意图,通过合作探究学习原子核外电子排布规律,形成系统理论知识。 三、说教法 1、利用多媒体能过播放课件,调动学生积极性,提高教学效率。 2、讲练法学生知识不系统,理论知识缺乏,大部分是未知,要传道授 业 3.自主,合作、探究让学生积极参与教学,展示个人才能,从与同学合作中发现不足,扬长避短,培养团结合作精神,加深所学知识

【学习目标】 1. 认识原子核外电子排布的轨道能量顺序图; 2. 学会用电子排布式、轨道表示式表示原子结构; 3. 运用能量最低原理、泡利不相容原理、洪特规则书写1~36号元素原子核外电子排布式和轨道表示式。 【学习重、难点】 能量最低原理、泡利不相容原理、洪特规则 【学习方法】自学讨论法、探究总结法 【课时安排】2课时 【教学过程】 一、鲍林近似能级图 多电子原子中各原子轨道能量的高低顺序如下规律: 1.相同电子层上原子轨道能量的高低:ns b、角量子数l(角量子数l确定原子轨道的形状,并和主量子数n一起决定电子的能级) 角量子数l 0、 1、 2、 3 、4… 相应原子轨道 s、 p、 d、 f 、g… c、磁量子数(磁量子数m决定原子轨道在空间的取向) 磁量子数m = 0,±1,±2… 我国化学家徐光宪总结归纳出能级的相对高低与主量子数n和角量子数l的关系为: 规律:(n+0.7l)愈大则能级愈高 (n+0.7l)第一位数字相同的,能量相近,合并为同一能级组 能级组的划分是导致周期表中化学元素划分为周期的原因 [过渡]描述原子核外电子运动状态涉及电子层、原子轨道和电子自旋。 二、原子核外电子排布所遵循的原理 1.能量最低原理 _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________(原子轨道能量高低顺序见上) 2.泡利不相容原理 _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________指出:同一原子中,不可能有两个电子处于完全相同的状态。 第五章第二节元素周期律说课稿 今天,我说课的内容是人教版高中化学第一册第五章第二节《元素周期律》。本节课采用课堂讨论和边讲边做实验,引导学生对大量数据和事实进行分析,总结归纳出周期律。 一、教材分析 本节内容较抽象,理论性强。元素周期律主要是在原子结构上归纳得出的,因此原子结构知识是研究元素周期律的理论基础。 1、教材的地位和作用 元素周期律是中学化学教材中重要的基础理论。通过对本节的学习,可以促使学生对以前学过的知识进行概括、综合,实现由感性认识上升到理性认识;同时也能使学生以元素周期律为理论指导,来探索研究以后将要学习的化学知识。因此,本章是本书乃至整个中学化学教材的重点。 2、教学目标 知识目标:(1)使学生了解元素原子核外电子排布、原子半径、主要化合价与元素金属、非金属性的周期性变化。 (2)了解两性氧化物和两性氢氧化物的概念。 (3)认识元素性质的周期性变化是元素原子核外电子排布的周期性变化的必然结果,从而理解元素周期律的实质。 能力目标:培养学生分析问题、总结归纳、发现规律的能力。 情感目标:教育学生保持辨证唯物主义的科学态度,尊重事实。 3、教学重点、难点 重点:(1)元素主要性质的周期性变化规律。 (2)元素周期律的实质。 (3)元素金属性和非金属性的变化规律。 难点:(1)元素金属性、非金属性的变化规律。 (2)元素周期律的实质。 二、学情分析 到目前为此,学生已经学习了氧、氢、碳、铁等元素及一些化合物,还学习了碱金属、卤素两个元素族的知识,初步学习了原子结构的理论知识,为本章创造了必要条件。但由于在初中的学习中,教师对初中教材大纲的把握不同,处理方法也不一样,导致了高一学生对这部分内容的掌握也深浅不一。 三、教学方法 1、学法引导 (1)通过阅读,了解并归纳1~18号元素的原子核外电子排布、原子半径、主要化合价和元素金属性、非金属性几个方面的周期性变化,导出元素周期律。 (2)教师引导学生探索元素性质和原子结构的关系,揭示元素周期律的实质。 (3)通过观察、分析实验的现象,总结归纳出元素周期律,再与理论推导的进行比较、统一。 核外电子排布规律说课稿 一、教材分析 1、教材所处的地位及作用 原子核外电子的排布处在化学第四单元第三节,是学生在接触了原子结构,对原子组成、原子核外电子分层排布、离子的形成有了一些感性认识基础上加以学习、前面所学的内容不深,缺少系统,本节将深入学习有关知识,做系统学习. 2、教学目标 知识与技能:(1)了解原子核外电子排布的初步规律(2)能用原子(离子)结构示意图表示原子(离子)的核外电子排布过程和方法 过程与方法:(1)回顾复习原子结构的有关知识(2)采用CAI课件,交流、讨论、归纳、总结 情感、态度、价值观:体会科学发现和发展的过程,领悟科学工作者发现的艰辛 三维教学目标确定依据:学生的已有知识不够深,理论知识比较抽象,根据课程标准必修模块学习内容要求而定。 教学重点、难点 重点:原子核外电子排布的规律的探究及离子结构示意图 难点:原子核外电子排布的规律的探究 确定依据:学生对抽象理论比较难理解,阴阳离子形成过程不能形成正确认识,而原子核外电子排布的规律理论性强,学生学习不容易掌握,对后面知显得尤为重要,所以它既是重点又是难点。 4、课程资源的开发及有机整合 (1)制作课件应用于教学 (2)能利用图书室、实验室、多媒体教室为新课程教学实施服务 二、说学法 1、学情分析 在学生已具有基础知识上,通过播放课件,直观形象生动的画面了解原子结构,通过合作、 探究,从活动中学习知识,得出原子核外电子排布规律,更能加深学生印象。 2、心理调节的方法指导 从学生已有知识入手,播放课件,树立学生自信心和培养学生学习兴趣,从活动中让学生体会获得成功的喜悦和收获。 3、知识建构的方法指导 本节教材属于化学基本理论,缺少直观形象的实验,显得比较枯燥。作为高一学生,化学知识的自主构建能力水平较低,而充分的准备与合作交流可弥补其不足从学生已有知识入手,播放课件引入本节课泥塑内容,从学生自己排布原子、离子的结构示意图,让学生学会正确排布原子、离子结构示意图,通过合作探究学习原子核外电子排布规律,形成系统理论知识。 三、说教法 1、利用多媒体能过播放课件,调动学生积极性,提高教学效率。 2、讲练法学生知识不系统,理论知识缺乏,大部分是未知,要传道授业 3.自主,合作、探究让学生积极参与教学,展示个人才能,从与同学合作中发现不足,扬长避短,培养团结合作精神,加深所学知识 四、说教学过程 1、课件导入(1)什么是原子?原子由什么更小的粒子构成?学生回答后播放(2)原子的电子云图(3)原子结构 2、确定教学目标 (1)自学 阅读课本第2页,思考“你知道”的问题 你能发现随着核电荷数的递增,元素原子核外电子排布有什么规律? (2)讲练法 问题:怎样写原子结构示意图?意义何在? 老师排布钠的结构示意图,讲清各种意义 引导学生阅读第2 页,1-18元素结构示意图,金属元素最外层电子一般少于4,非金属元素最外层电子一般大于4 原子核外电子的排布》教学设 计 本章《物质结构元素周期律》是高中必修二第一章的内容,是在九年级化学上册第四单元《物质构成的奥秘》的理论基础上进一步的深入学习,而本节内容——原子核外电子的排布又是本章的核心内容,是后面学习元素周期律的基础。 三、 四、学生分析 学生初中时已经学习了原子的构成和元素,对核外电子是分层排布这一知识点也做了初步了解,所以在此节内容的学习之前学生就已经具备了一些原子的相关基础知识。同时也具备一定的数学基础,能够对一些数据进行分析处理。 五、 六、教学目标 一)知识与技能目标 1. 2.了解原子核外电子运动的特征。 3. 4.了解元素原子核外电子排布的基本规律,能用原子(离子)结构示意图表示常见原子(离子)的核外电子排布。 二)过程与方法目标 教材分析 培养学生分析、处理数据的能力,尝试运用比较、归纳等方法对信息进行加工。七、 八、教学重难点 重点:原子核外电子分层排布、原子核外电子的排布及其规律。难点:原子核外电子 排布规律间相互制约关系。 九、 十、教学过程 【引入】大家好,这节课我们进入到新课的学习: 【板书】原子核外电子的排布 【提问】在进入新课内容之前,我们先来复习一下以前学习的内容。初中的时候在《物质构成的奥秘》这一章当中我们就学习了原子的相关知识,下面我们来回顾一下,什么是原子?原子由什么微粒构成? 【学生回顾】…… 【板书】 【教师】原子由原子核和核外电子构成,而原子核又由质子和中子构成,其中质子带一个单位的正电荷,中子不带电。核外电子则带一个单位的负电荷。 【提问】那么为什么原子对外显电中性呢? 学生】质子所带的正电荷数等于核外电子所带的负电荷数,所以原子不显电性。 【教师】很好,其中我们还学习到了一个重要的等式关系:核电荷数=质子数=核外电子数。所以质子所带的正电荷与核外电子所带的负电荷相互抵消,导致原子不显电性。 【过渡】好,我们都知道了原子的结构。现在我们来研究一下电子在原子核外究竟是怎么运动的。 【教师】大家来看ppt 上这张熟悉的原子结构图。我们可以看到原子核外有一圈圈的层状区域,由里往外分为好几个圈层,这就是我们以前初三所学习到的电子层——核外电子的运动有自己的特点,它不像行星绕太阳旋转有固定的轨道,但却有经常出现的区域,科学家把这些区域称为电子层。而核外电子就是在这样不同的电子层内运动,我们把这种现象称为核外电子的分层排布。这些都是同学们初中已经学习过的内容。 【过渡】那么,大家知道了核外电子的分层排布之后,是不是产生了这样的疑问:核外电子究竟是怎么分层排布的呢?好,接下来我们一起来共同解决同学们的疑问——我们来探究核外电子的排布规律。 【板书】核外电子的排布规律 【提问】我们来看这个原子结构,从黄色最里一层原子层到蓝色最外一层原子层,我们要怎么标记它们呢?而它们的能量分布又是怎么样的呢?带着这两个问题我们进入到核外电子排布第一个规律的学习。 【教师】在化学上,由里往外各电子层的层序数n依次为1、2、3、4、5、6 7, 分别用英文字母K、L、M N O P、Q表示电子层。 板书】电子层序数n 1 2 3 4 5 6 7 元素周期律说课稿 《元素周期律说课稿》是一篇好的范文,感觉写的不错,希望对您有帮助,这里给大家转摘到XX。 第五章 第二节元素周期律说课稿 今天,我说课的内容是人教版高中化学第一册第五章第二节《元素周期律》。本节课采用课堂讨论和边讲边做实验,引导学生对大量数据和事实进行分析,总结归纳出周期律。 教材分析 本节内容较抽象,理论性强。元素周期律主要是在原子结构上归纳得出的,因此原子结构知识是研究元素周期律的理论基础。 教材的地位和作用 元素周期律是中学化学教材中重要的基础理论。通过对本节的学习,可以促使学生对以前学过的知识进行概括、综合,实现由感性认识上升到理性认识;同时也能使学生以元素周期律为理论指导,来探索研究以后将要学习的化学知识。因此,本章是本书乃至整个中学化学教材的重点。 教学目标 知识目标:(1)使学生了解元素原子核外电子排布、原子半径、主要化合价与元素金属、非金属性的周期性变化。 (2)了解两性氧化物和两性氢氧化物的概念。 (3)认识元素性质的周期性变化是元素原子核外电子排布的周期性变化的必然结果,从而理解元素周期律的实质。 能力目标:培养学生分析问题、总结归纳、发现规律的能力。 情感目标:教育学生保持辨证唯物主义的科学态度,尊重事实。 教学重点、难点 重点:(1)元素主要性质的周期性变化规律。 (2)元素周期律的实质。 (3)元素金属性和非金属性的变化规律。 难点:(1)元素金属性范文写作、非金属性的变化规律。 (2)元素周期律的实质。 学情分析 到目前为此,学生已经学习了氧、氢、碳、铁等元素及一些化合物,还学习了碱金属、卤素两个元素族的知识,初步学习了原子结构的理论知识,为本章创造了必要条件。但由于在初中的学习中,教师对初中教材大纲的把握不同,处理方法也不一样,导致了高一学生对这部分内容的掌握也深浅不一。 教学方法 学法引导 原子结构与元素的性质第3课时 知识与技能 1、了解原子核外电子的运动规律,了解电子云的概念 2、了解原子轨道图及每个能级中的轨道分布情况和最大容纳电子数 3、掌握泡利原理、洪特规则 重点:泡利原理、洪特规则 难点:泡利原理、洪特规则 知识结构与板书设计 五、电子云和原子轨道: 1、电子云 (1)电子运动的特点: ①质量极小②运动空间极小③极高速运动。 2、原子轨道 s电子轨道都是球形;P原子轨道是纺锤形分别以p x、p y、p z为符号。D原子轨道是花瓣形的。 3、泡利原理:一个原子轨道里最多只能容纳2个电子,而且自旋方向相反,这个原理成为泡利原理。 4、洪特规则:当电子排布在同一能级的不同轨道时,总是优先单独占据一个轨道,而且自旋方向相同,这个规则是洪特规则。 5、洪特规则的特例:对于同一个能级,当电子排布为全充满、半充满或全空时,是比较稳定的。教学步骤、内容 [设问]原子核外电子是如何运动的呢? [讲]20世纪处,丹麦科学家玻尔把原子类比为太阳系,提出了原子的行星模型。认为核外电子象行星绕太阳那样绕原子核运动。1916年玻尔因此获得诺贝尔物理奖。然而,在后来的十年间,玻尔建立的行星模型被量子理论学彻底否定了。 [引入]电子在核外空间运动,能否用宏观的牛顿运动定律来描述呢? [板书]五、电子云和原子轨道: 1、电子云 (1)电子运动的特点:①质量极小②运动空间极小③极高速运动。 [讲]因此,电子运动不能用牛顿运动定律来描述,只能用统计的观点来描述。我们不可能像描述宏观运动物体那样,确定一定状态的核外电子在某个时刻处于原子核外空间如何,而只能确定它在原子核外各处出现的概率。 [投影] 多媒体,体会概率图 [讲]概率分布图看起来像一片云雾,因而被形象地称作电子云。常把电 子出现的概率约为90%的空间圈出来,人们把这种电子云轮廓图成为原子轨道。 [板书]2、原子轨道新人教版高中化学必修1《元素周期律》说课稿

核外电子排布规律说课稿

原子核外电子的排布教学设计

元素周期律说课稿

原子结构与元素的性质 说课稿 教案