第二讲针刺进针方法

一、持针法

在进行针刺操作时,一般应双手协同操作,紧密配合。持针的手叫做“刺手”,一般习惯用右手;辅助刺手的手叫做“押手”,一般用左手。《难经*七十八难》也说:“知为针者信其左,不知为针者信其右”。说明针刺操作时左右两手协同作用的重要性。《标幽赋》进一步阐述指出:“左手重而多按,欲令气散;右手轻而许入,不痛之因。”由此我们可以看出,刺手的作用是掌握针具,施行手法操作。押手的作用主要是固定腧穴的位置,夹持针身,协助刺手进针,使针身有所依附,保持针身垂直,力达针尖,以利于进针,减少刺痛和协助调节。控制针感。

右手持针的姿势,一般以拇、食、中三指夹持针柄,以无名指抵住针身,有如执笔,故又称执笔式持针法(图2-1)。此法临床上最常用。另外,还有拇、食指持针法,拇、中指持针法等。

第二讲

图2-1 持针手法

二、进针法

进针是针具刺透皮肤达到穴位的过程,是检验针灸施术基本技能的第一关。在进针时要求要求术者做到:迅速、准确,无痛或少痛。具体操作方法:左右双手密切配合,动作协调,使行针顺利,减轻疼痛,并能调整和加强针感,提高治疗效果。

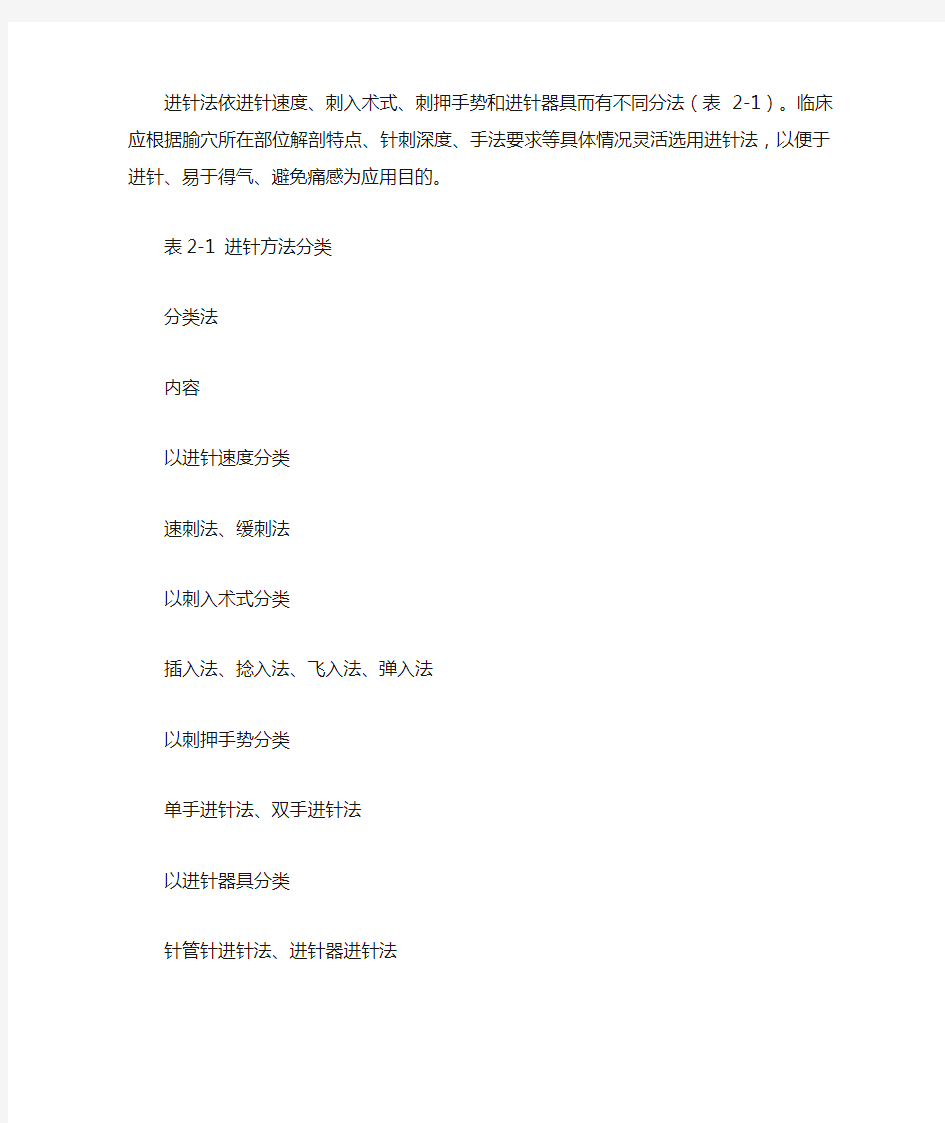

进针法依进针速度、刺入术式、刺押手势和进针器具而有不同分法(表2-1)。临床应根据腧穴所在部位解剖特点、针刺深度、手法要求等具体情况灵活选用进针法,以便于进针、易于得气、避免痛感为应用目的。

表2-1 进针方法分类

分类法

内容

以进针速度分类

速刺法、缓刺法

以刺入术式分类

插入法、捻入法、飞入法、弹入法

以刺押手势分类

单手进针法、双手进针法

以进针器具分类

针管针进针法、进针器进针法

临床常用的进针方法:

1.单手进针法:术者以拇指、食指持针,中指端抵住腧穴,指腹紧靠针身下段。当拇、食指向下用力按压时,中指随之屈曲,将针刺入,直刺至所要求的深度(图2-2)。实际上,此法是以刺手的中指代替了押手的作用,具有简便、快捷、灵活的特点。该法多用于较短毫针的进针。

第二讲

图2-2 单手进针法图2-3 指切进针法

2.双手进针法:即左右双手配合,协同进针。根据押手辅助动作的不同,又分为指切进针法、夹持进针法、提捏进针法、舒张进针法四种。

(1)指切进针法:又称爪切进针法,以左手拇指或食指端切压在穴位上,右手持针,紧靠指甲缘将针刺入皮肤(图2-3)。此法适用于较短毫针刺入肌肉丰厚部的穴位。

第二讲

图2-4 夹持进针法

(2)夹持进针法:或称骈指进针法,用左手拇、食两指夹持消毒干棉球,裹住针尖,直对腧穴,当押手两指下按时刺手顺势将针刺入穴位(图2-4)。此法适用于长针的进针。

(3)舒张进针法:用押手拇、食指将穴区皮肤撑开绷紧,右手持针从两指间刺入(图2-5)。多用于皮肤松驰或有皱折部的穴位,如腹部穴位。

(4)提捏进针法:用押手拇、食指将穴区皮肤捏起,刺手持针从捏起部侧面或上端刺入(图2-6)。此法适用于头面等皮肤浅薄处的穴位,如印堂等。

第二讲

图2-5 舒张进针法

第二讲

图2-6 提捏进针法图2-7 管针进针法

3.管针进针法:用不锈钢、玻璃或塑料等材料制成针管,代替押手。选平柄毫针装入针管,上端露出针柄2-3分,然后快速将针拍入穴位内,再将针管抽去,施行各种手法(图2-7)。本法进针痛苦小,适用于儿童或疼痛敏感者。

4.其它方法:

(1)速刺法:将针尖抵于腧穴皮肤,运用指力快速刺透表皮,针入皮下。适用于四肢腧穴和耳穴。

(2)缓刺法:将针尖抵于腧穴皮肤,运用指力缓缓刺透表皮,针入皮下。适用于头身腧穴和头穴。

(3)插入法:将针尖抵于腧穴皮肤,运用指力不加捻转及其他术式,直接刺入皮下。

(4)捻入法:将针尖抵于腧穴皮肤,运用指力稍加捻动刺入皮下。

(5)飞入法:将针尖抵于腧穴皮肤,运用指力以拇、食指捻动针柄,拇指后退瞬即将针尖刺入,随后五指放开作飞鸟状。

三、针刺角度、方向和深度

正确掌握针刺的角度、方向和深度,是获得针感、施行补泻、发挥效应、提高疗效、防止针刺意外的重要环节。临床应根据施术部位、治疗需求、患者体质等具体灵活掌握。

针刺的角度、方向与深度相辅相成。一般而言,深刺多用于直刺,斜刺、横刺则多浅刺。对延髓部、眼区、胸背部等有重要脏器部位的穴位,尤其要注意掌握好针刺的角度、方向和

深度,以防发生医疗事故。

1.针刺角度

(1)平刺:又称横刺、沿皮刺。针身与皮肤表面呈15度。角刺入。适于皮肉浅薄处穴位,如头面部、胸部正中线穴多用横刺;也适用于施行透穴时

(2)斜刺:针身与皮肤表面呈45。角,倾斜刺入。适于肌肉较浅薄处及不宜深刺的穴位,如颈项部、咽喉部、侧胸部穴多用斜刺,在施行某种行气、调气手法时亦常用。

(3)直刺:针身与皮肤表面呈90。角,垂直方向刺入。适于全身肌肉丰厚处大多数穴,如四肢部、腹部、腰背部穴多用直刺。

2.针刺方向

针刺方向指进针后针尖所朝向的方向,简称针向。针刺方向一般根据经脉循行方向、腧穴分部部位和所要求达到的组织结构而定。

针刺方向与针刺角度相关,但针刺角度主要以穴位所在部位的特点为准,而针刺方向则是根据不同病症治疗的需要而定。

3.针刺深度

针刺深度:指针刺入肌肤的深浅度。针刺的深度应以既有针刺感应又不伤及组织器官为原则。针灸书对每一腧穴都特别注明了进针深度,但临床还须结合患者的病情、体质、年龄和性别等灵活掌握(表2-2)。

表2-2 患者情况与针刺深浅关系

患者情况

浅刺

深刺

年龄

老年、儿童

青年、壮年

体质

形瘦体弱

形盛体强

部位

头面、胸背部

四肢、臀腹部

经络

络脉、阳经

经脉、阴经

病情

虚证、阳证、表证

实证、阴证、里证

手法

补法

泻法

时令

春夏

秋冬

针感

感应敏感感应迟钝

一、毫针刺法技术操作规程 【用物准备】 治疗盘,毫针盒(内备各种毫针)或一次性使用的毫针,0.5%碘伏,棉签,棉球,镊子,弯盘,必要时备毛毯和屏风等。 【操作方法】 1. 进针法 1.1 指切进针法:又称爪切进针法。一般用左手拇指或食指端切按在穴位旁边,右手持针,用拇、食、中三指挟持针柄近针根处紧靠左手指甲面将针刺入。此法适宜于短针的进针。 1.2 夹持进针法:或称骈指进针法。即用左手拇、食二指捏消毒干棉球,夹住针身下端,将针尖固定在所刺入腧穴皮肤表面位置,右手捻动针柄,将针刺入腧穴。此法适用于肌肉丰满部位及长针的进针。 1.3 舒张进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤绷紧,右手持针,使针从左手拇、食二指的中间刺入。此法主要用于皮肤松弛或有皱褶部位的腧穴,如腹部的穴位。 1.4 提捏进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤捏起,右手持针,从捏起的皮肤顶端将针刺入。此法主要用于皮肉浅薄部位的腧穴进针。如印堂穴。 2. 进针角度和深度 2.1 角度:是指进针时针身与皮肤表面构成的夹角。 2.1.1 直刺:是针身与皮肤表面呈90度角左右手垂直刺入。此法适用于人体大部分腧穴。 2.1.2 斜刺:是针身与皮肤表面呈45度角左右手倾斜刺入。此法适用于肌肉较浅薄处或内有重要脏器或不宜于直刺、深刺的腧穴。 2.1.3 平刺:即横刺,是针身与皮肤表面呈15度角左右沿皮刺入。此法适用于皮薄肉少部位的腧穴,如头部。 2.2 深度:是指针身刺入皮肉的深度,一般根据患者体质、年龄、病情及针刺部位而定。 2.2.1 体质:身体瘦弱,宜浅刺;肌肉丰满者,宜深刺。 2.2.2 年龄:小儿及年老体弱者,宜浅刺;中青年身强体壮者,宜深刺。 2.2.3 病情:阳证、新病宜浅刺;阴证、久病宜深刺。 2.2.4 部位:头面和胸背及皮薄肉少处的腧穴,宜浅刺;四肢、臀、腹及肌肉丰满处的腧穴,宜深刺。 3. 行针基本手法 3.1 提插法:当针刺入腧穴一定深度后,将针身提到浅层,再由浅层插到深层,以加大刺激量,使局部产生酸、麻、胀、重等感觉。

大余县中医院针灸康复科技术操作规 毫针刺法 [诊疗技术名称] 毫针刺法 [简介] 采用不同型号的金属毫针刺激人体一定的腧穴,以调和气血、疏通经络,从而达到扶正祛邪、防治疾病的目的。 [适应症] 适用于、外、妇、儿科等各种常见疾病。 [禁忌症] 1.具有严重脏疾病患者。 2.患者疲劳、饥饿或精神高度紧时; 3.皮肤有感染、瘢痕或肿痛部位; 4.有出血倾向及高度水肿患者; 5、小儿囟门未闭合时,头顶腧穴不宜针刺; 6、孕妇的下腹、腰骶部及合谷、三阴交、昆仑、至阴等通经活络的腧穴,禁止针刺 [操作规] 一、进针法 1.单手进针法用拇、示(食)指持针,中指端紧靠穴位,指腹抵住针身下段,当拇、示指向下用力按压时,中指随之弯曲,

将针刺入,直刺至所要求的深度。 2.双手进针法 (1)爪切进针法:以左手拇、示指或示指的指掐在穴位上,右手持针将针紧靠指甲缘刺入皮下。 (2)夹持进针法:用左手拇、示指捏住针身下段,露出针尖,右手拇、示指夹持针柄,在接近皮肤时,迅速把针刺入皮下,直至所要求的深度。 (3)此外还有:舒进针法、提捏进针法、管针进针法。 二、针刺的角度和深度 1.角度 (1)直刺:针身与皮肤表面呈90度角垂直刺入,适用于大多数腧穴。 (2)斜刺:针身与皮肤表面呈45度角倾斜刺入,适用于不能深刺或不宜深刺的腧穴。 (3)横刺:针身与皮肤表面约呈15~25度角沿皮刺入,适用于皮肉浅薄处。 2.深度 针刺的深度是针身刺入腧穴的深浅度。一般以既有针感而不伤及重要脏器为原则。临床应用时,还要根据病人的病情、年龄、体质、经脉循行的深浅以及不同时令而灵活掌握。 三、基本手法

进针后再施以一定的手法称为行针。行针技术就是针刺的基本手法。 1.提插法针尖进入一定深度后,施行上下、进退的行针动作,就是将针从浅层插下深层,再由深层提到浅层如此反复地上提下插,这种纵向的行针手法称为提插手法。 2.捻转法针刺进入一定深度后,施行前后、左右行针动作,就是针向前后来回旋转捻动,反复多次,这种进针手法,称为捻转法。 3.辅助手法主要有循、弹、摇、飞、震颤等法。 4.治神与得气 (1)治神是要求医者在针刺治疗中掌握和重视病人的精神状态和机体变化。 (2)得气就是进针后施以一定的行针手法,使进针部位产生经气的感应,这种针下的感应叫做“得气” 5.留针与出针 (3)留针:是进针以后,将针留针过程中还可以间歇行针,以加强针感和针刺的持续作用。一般病症只需要针下得气施术完毕就可出针,或酌予留置10~20分钟。 (4)出针:在施行针刺手法或留针后,达到一定的治疗要求时,便可出针。出针时先以左手拇、示两指消毒干棉球按于针孔周围。右手持针作微捻转并慢慢提至皮下退出。

毫针刺法操作规程 毫针刺法是指应用不同型号的金属针,采用一定手法,刺激人体腧穴,调整脏腑功能,以调和阴阳,疏通经络,行气活血,扶正驱邪,从而达到防病治病的目的。 一、评估 1.核对患者,自我介绍,解释操作目的,与患者沟通时语言要适当 2.患者年龄、体质、病情、精神状态,当前主要症状,发病部位及 相关因素,心理状况及配合程度 3.局部皮肤情况,有无出血倾向 二、准备 1.护士:仪表端庄,衣帽整洁,戴好口罩,洗手 2.用物:治疗盘、消毒液、棉签、无菌毫针盒(内备各种毫针)、干棉球、纱 布、镊子及清洁弯盘、必要时备屏风 3.环境:整洁安静、光线明亮,调节适宜的温度,关闭门窗,防止对流风,必 要时屏风遮挡 三、操作方法 1. 备齐用物,再次核对,解释操作的方法,请患者配合 2.取适当体位,协助患者松开衣着,暴露针刺部位,注意保暖,必要时用屏风遮挡 3. 定位:拇指循经按压腧穴,询问患者感觉,以确定穴位 4.消毒:局部皮肤消毒,术者消毒手指 5.进针:选用型号适当的毫针,检查针柄、针体是否有质量问题。根据部位选择正确的进针方法 6.行针:运用提插或捻转等手法使用者产生酸、麻、重、胀感并向远端扩散,即为“得气”,并根据病情运用补泻手法,达最佳针感后留针10~20分钟 7.观察:有无晕针、弯针、折针以及有无血肿、气胸等,并给予及时处理 8.起针:先用左手拇、食指夹持消毒干棉球按住针孔周围皮肤,右手轻微捻针,缓缓退至皮下,再迅速拔出,切不可强行拔出,否则会造成出血或痛感。出针后要核对腧穴和针数,以防遗漏

9.协助患者穿着衣裤,安置舒适体位,整理床单元 10.终末处理 11.洗手记录 四、评价 1.患者和家属理解针刺的目的,并主动配合 2.患者体位舒适,注意保暖 3.取穴准确度及操作熟练程度,进针后患者有“得气”的感觉,达到预期的效果 四、护理及注意事项 1.遵医嘱执行,仅在四肢部针刺。 2.认真评估,操作前做好充分的准备,针刺前要及时向患者做好解释工作,说明针刺过程的感受和注意要点,以消除其紧张恐惧情绪,同时取得患者的配合。 3.选择质量好的针具,有硬弯、锈蚀、带钩等不符合要求的针具,应剔除不用。 4.根据病情协助患者去合适体位,既使患者感觉舒适,又便于操作。并应注意防寒保暖,必要时用屏风遮挡。 5.严格执行操作规程,做到取穴准确,正确运用进针方法,掌握好进针角度和深度,勿将针身全部刺入,应留针1|4,以防折针。年老体弱的患者,手法宜轻。 6.针刺操作过程中应密切观察患者的反应,随时询问患者感觉,若患者出现晕针等反应时,应立即停止针刺,并通知医生行紧急处理。 7.起针后要核对针刺腧穴机针数,以免针遗留在患者身上。 8.使用过的针具,应消毒后再进行检查和修理,再次消毒灭菌后备用。 一

针刺疗法 针刺是中医最常用的技术操作,即用金属制成不同形状的针,运用不同手法在人体上刺激一定的穴位,通过经络腧穴,调整人体脏腑气血,达到治疗疾病的目的。在临床上常见有毫针刺法、梅花针刺法、耳针刺法等。 【适应证】 针刺的适应症非常广泛,内?外?妇?儿等各科都可应用,根据不同的病症选用相应的穴位进行针刺,对于疼痛性病症?功能失调性病症及某些急性病症,可视为首选疗法? 1、毫针刺法 【操作流程】 (1)物品准备:治疗盘内备以消毒的毫针、镊子、75%酒精棉球,干棉球、弯盘2个(一个盛放污棉球;一个内盛消毒液,浸泡用过的毫针)。 (2)体位:根据针刺穴位的不同,选择适宜的体位,充分暴露针刺部位,以操作方便、病人感到舒适、肌肉放松能持久留针为宜。如:胸腹部穴位取仰卧屈膝或仰靠坐位,背部穴取俯伏坐位或俯卧位。 (3)进针法:以75%酒精棉球消素穴位皮肤后,术者以左手拇指或食指按压穴位,用右手持针,紧靠左手指甲缘,以拇、食指下压力快速将针刺入皮肤,然后右手边捻转针柄边将针体刺入深处。此为单手进针法,多用于5cm以内的短针。若为6.67~10cm以上的长针,可采用双手进针,即以左手拇、食指裹棉球捏住针体,露出针尖0.67~1cm,右手拇、食指夹持针柄,两手同时下压,快速将针尖刺入穴位皮肤,然后左手支持针体,右手拇、食指捻转针柄,将针刺入深处。 (4)针感:当针刺入一定深度时,局部出现酸、麻、胀、重感,亦可向一定方向传导。此谓“得气”,为正常针感。 (5)进针角度:针体与皮肤呈直角,垂直刺入,称“直刺”,适用于肌肉丰厚、深刺部位;针体与皮肤呈45。角刺入,称"横刺"适用于肌肉浅薄的部位,如头面部。 (6)手法:针刺得气后,根据证的虚实,采用相应的补泻手法。一般在得气后,捻转幅度小,速度慢,或提插时,重插慢提为补法;相反,在得气后捻转幅度大,速度快,或提插时轻插重提为泻法。 (7)起针:左手将消毒干棉球按压穴位处,右手、拇食指将针柄

中医针灸'三针'系列秒杀绝技【收藏不后悔】 靳三针有两层含义。 刚开始是指靳老治疗一个过敏性鼻炎的患者,经过三次治愈。患者问这是什么疗法,灵机一动就回答是鼻三针。 后面靳老通过研究文献、总结临床,得出用三个穴位治疗一种疾病的方法。当时有记者来采访,通过观察发现都是扎了三针,于是写了篇“靳三针轰动巴黎”的文章。从此,靳三针名扬天下。 下面一一道来: 四神针 百会穴前后左右各旁开1.5。 主治:智力低下、痴呆、头痛,头晕。 智三针 神庭穴为第一针,左右两本穴神为第二、第三针。 神庭,在头部,当前发际正中直上0.5寸。 本神,在头部,当前发际上0.5寸的神庭与头维穴连线的三分之二与外三分之一的交点处。 主治:智力低下,精神障碍。 舌三针 以拇指一、二指骨间横纹平贴于下颌前缘,拇指尖处为第一针,其左右各旁1寸处为第二、第三针。

主治:语言障碍、发音不清、哑不能言。流涎、吞咽障碍。颞三针 耳尖直上发际上二寸为第一针,在第一针水平向前后各旁开一寸为第二、第三针。 治:脑血管意外后遗症,脑外伤所致的半身不遂、口眼、窝斜,脑动脉硬化,耳鸣、耳聋,偏头痛,帕金森氏病、脑萎缩,老年性痴呆。 定神针 印堂上0.5寸为定神1针,左阳白上0.5寸为定神Ⅱ针,右阳白上0.5寸为定神Ⅲ针。 主治:注意力不集中、斜视、前额头痛、眼球震颤,眩晕,视力下降。 针法:沿皮下,向下直刺0.5~0.8寸出针时用棉球压针口、以防出血。 晕痛针 为四神针+ 印堂、太阳。 主治:头晕头痛、头顶痛、偏头痛、前额痛。 针法:直刺0.5至0.8寸,注意针下有硬物感觉时,是刺中髎骨切勿再深刺,可将针稍提高0.2寸即可,进针后不提插捻转,可用刮针。面肌针 1、眼睑痉挛:四白、下眼睑阿是穴。 2、口肌痉摩:地仓、禾髎、迎香。

中医药技术方法操作 规范 Revised on November 25, 2020

一、毫针刺法技术操作规程 【用物准备】 治疗盘,毫针盒(内备各种毫针)或一次性使用的毫针,%碘伏,棉签,棉球,镊子,弯盘,必要时备毛毯和屏风等。 【操作方法】 1. 进针法 指切进针法:又称爪切进针法。一般用左手拇指或食指端切按在穴位旁边,右手持针,用拇、食、中三指挟持针柄近针根处紧靠左手指甲面将针刺入。此法适宜于短针的进针。 夹持进针法:或称骈指进针法。即用左手拇、食二指捏消毒干棉球,夹住针身下端,将针尖固定在所刺入腧穴皮肤表面位置,右手捻动针柄,将针刺入腧穴。此法适用于肌肉丰满部位及长针的进针。 舒张进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤绷紧,右手持针,使针从左手拇、食二指的中间刺入。此法主要用于皮肤松弛或有皱褶部位的腧穴,如腹部的穴位。 提捏进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤捏起,右手持针,从捏起的皮肤顶端将针刺入。此法主要用于皮肉浅薄部位的腧穴进针。如印堂穴。 2. 进针角度和深度 角度:是指进针时针身与皮肤表面构成的夹角。 2.1.1 直刺:是针身与皮肤表面呈90度角左右手垂直刺入。此法适用于人体大部分腧穴。 2.1.2 斜刺:是针身与皮肤表面呈45度角左右手倾斜刺入。此法适用于肌肉较浅薄处或内有重要脏器或不宜于直刺、深刺的腧穴。 2.1.3 平刺:即横刺,是针身与皮肤表面呈15度角左右沿皮刺入。此法适用于皮薄肉少部位的腧穴,如头部。 深度:是指针身刺入皮肉的深度,一般根据患者体质、年龄、病情及针刺部位而定。 2.2.1 体质:身体瘦弱,宜浅刺;肌肉丰满者,宜深刺。 2.2.2 年龄:小儿及年老体弱者,宜浅刺;中青年身强体壮者,宜深刺。 2.2.3 病情:阳证、新病宜浅刺;阴证、久病宜深刺。 2.2.4 部位:头面和胸背及皮薄肉少处的腧穴,宜浅刺;四肢、臀、腹及肌肉丰满处的腧穴,宜深刺。 3. 行针基本手法 提插法:当针刺入腧穴一定深度后,将针身提到浅层,再由浅层插到深层,以加大刺激量,使局部产生酸、麻、胀、重等感觉。 捻转法:当针刺入腧穴一定深度后,将针身大幅度捻转,幅度愈大,频率愈快,刺激量也就愈大。当针刺部位出现酸、麻、胀、重等感觉时,术者手下也会有沉、紧、涩的感觉,即为“得气”,说明针刺起到了作用。

毫针刺法 针刺准备 大纲要求: 1.消毒 2.体位 一、消毒 二、体位 体位的选择,以利于取穴、便于施针和较长时间留针而不致疲劳为原则。 初诊、精神紧张或年老、体弱、病重的患者,应尽量采取卧位,以防患者感到疲劳或晕针;患有严重心脏病和严重呼吸系统疾病的患者应慎用俯卧位。 体位的选择: 进针方法 持针的手称为“刺手”,辅助针刺的手称为“押手”。

进针方法包括:单手进针、双手进针、管针进针法。 针刺方向、角度和深度 一、方向 指针刺时针尖所朝的方向。根据三方面因素确定针尖方向: 二、角度 指针身与皮肤表面所形成的夹角。一般分为以下三种角度: 二、深度 1.原则是既要得气,又不能伤及脏腑组织器官。 2.不同季节要求不同,一般原则是春夏宜浅、秋冬宜深。 3.深刺多用直刺,浅刺多用斜刺、平刺。

行针手法 行针的基本手法: 行针的辅助手法一: 行针的辅助手法二: 得气 1.得气,古称“气至”,近称“针感”---- ①患者体会:当针刺得气时,患者的针刺部位有酸、麻、胀、重等自觉反应,有时可出现局部的热、凉、痒、痛、蚁行等感觉,少数患者还会出现循经性肌肤瞤动、震颤等反应,有的还可见到针刺腧穴部位的循经性皮疹带或红、白线状现象。 ②医者体会:医者的刺手亦能体会到针下沉紧、涩滞或针体颤动等反应。 针刺补泻(重点) “盛则泻之,虚则补之”为针刺补泻的原则,针刺补泻手法是以补虚泻实为目的的两类针刺手法。 针刺补泻一:

针刺补泻二: 针刺补泻三: 针刺异常情况 1.晕针 2.滞针 3.血肿 4.断针 5.弯针 6.刺伤内脏:气胸、刺伤其它内脏 7.刺伤脑及延髓 8.外周神经损伤 针刺异常情况一: 针刺异常情况二:

毫针刺法 毫针刺法,是指利用毫针针具,通过一定的手法刺激机体的穴位,以疏通经络、调节脏腑,从而达到扶正祛邪、治疗疾病的目的。 毫针刺法的适应症非常广泛,能治疗内、外、妇、儿等科的多种常见病,多发病。 基本操作方法 ?消毒 ?进针 ?行针 ?留针 ?出针 消毒 ?针刺前必须做好针具、腧穴部位及医生手指的消毒(具体消毒方法可参考邱茂良主编《针灸学》的相关章节)。 进针法 ?进针时,一般用左右双手配合。右手持针,靠拇、食、中指夹持针柄,左手按压针刺部位,以固定腧穴皮肤。 ?具体的进针方法,临床常用的有爪切进针法、舒张进针法、提捏进针法、夹持进针法。 进针方法 ?1、爪切进针法 用左手拇指或食指的指甲掐切腧穴皮肤,右手持针,针尖紧靠左手指甲缘迅速刺入。 ?2、舒张进针法 用左手拇、食二指将所刺腧穴部位皮肤撑开绷紧,右手持针刺入。用于皮肤松弛部位的腧穴。 ?3、提捏进针法 用左手拇、食二指将欲刺腧穴两旁的皮肤捏起,右手持针从捏起的上端将针刺入。用于皮肉浅薄部位的腧穴,如印堂穴等。 ?4、夹持进针法 左手拇、食二指持消毒干棉球,裹于针体下端,露出针尖,将针尖固定在所刺腧穴的皮肤表面,右手捻动针柄,两手同时用力,将针刺入腧穴。用于较长毫针的进针。 行针与得气 ?毫针刺入后,为了使之得气、调节针感及进行补泻,要施行提插、捻转等行针手法。得气亦称针感,是指将针刺入腧穴后所产生的经气感应。当这种经气感应产生时,医生会感到针下有沉紧的感觉;同时病人出现酸、麻、胀、重等感觉。得气与否以及得气的快慢,直接关系到针刺的治疗效果。 行针手法 ?1、提插法 提插法是将针刺入腧穴一定部位后,使针在穴内进行上、下进退的操作方法。将针从浅层向下刺入深层为插;由深层向上退至浅层为提。 ?2、捻转法 捻转法是将针刺入一定深度后,用右手拇指与食、中指夹持针柄,进行一前一后的来回旋转捻动的操作方法。留针与出针 ?医生可根据病情确定留针时间,一般病证可酌情留针15~30 分钟。出针时,用左手拇、食指按住针孔周围皮肤,右手持针作轻微捻转,慢慢将针提至皮下,然后将针起出,用消毒干棉球按压针孔,以防止出血。 常见疾病的毫针刺法 ?(一)中风病 ?(二)头痛 ?(三)面瘫病 ?(四)肩凝症 ?(五)腰痛病 中风病 ?中风病是以突然昏仆,不省人事,半身不遂、口角歪斜、语言不利,或不经昏仆仅以口歪、半身不遂为临床主症的疾病。 ?临床按病位深浅以及病情轻重,分为中脏腑和中经络。中脏腑病位较深,病情危重;中经络病位浅,病情轻,多无神志改变。 ?本病的形成,主要在阴阳失调的情况下偶因忧思恼怒,或以劳累、房劳等因,致风阳煽动,心火暴盛,风火相并,气血上逆;或因嗜酒,恣食厚味,脾虚痰热内盛,化火动风,风火挟痰上扰,蒙蔽清窍,发为中风。 ?本病相当于西医脑梗死、脑出血等脑血管意外疾病。 中风病(中经络) ?1、半身不遂 治法:取手足阳明经穴为主,辅以太阳、少阳经穴。一般均刺病侧,也先针健侧,后针病侧,即“补健侧袁泻患侧”的治法。 取穴:百会、风池、曲池、外关、合谷、环跳、阳陵泉、足三里。

中医针灸之针刺手法 针灸作为中医的一部分,它脱离不了整个中医的理论体系,如果你只是想学点皮毛,那么可以只看针灸方面的书,比如《针灸学》教材、《针灸大成》之类,还有《马丹阳天星12穴》、《玉龙赋》、《标优赋》等歌诀。学完这些你只能治好别人都能治好的病和书上描述过的病,要想兵来将挡,还得学习中医基础理论和中医诊断学。针灸,是针法和灸法的合称。是研究各种刺法和灸法的操作方法、临床运用及作用原理的一门学科。我们本次主要讲的是针刺手法即针法。针法:又称刺法,指采用针具,运用手法,刺激人体一定部位(一般是腧穴),以疏通经络,调和气血,从而防治疾病的方法。一、针刺进针法(1)单手进针法: 操作:单手进针法:术者以拇指、食指持针,中指端紧靠穴位,指腹紧靠针身下段。当拇、食指向下用力按压时,中指随之屈曲,将针刺入,直刺至所要求的深度。 适用:短针进针。(2)双手进针法:①指切进针法 操作:用左手拇指或食指或中指的爪甲切按在腧穴位置上,右手持针,紧靠左手指甲面将针刺入腧穴。 适用:短针进针。②舒张进针法 操作:用左手食、中二指或拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤向两侧撑开,使皮肤绷紧,右手持针,使针从左手食、中

二指或拇、食二指的中间刺入。 适用:皮肤松弛部位得腧穴。③夹持进针法 操作:左手拇食二指持捏消毒的干棉球,夹住针身下端,露出针尖,将针尖固定于针刺穴位的皮肤表面位置,右手持针柄,使针身垂直,在右手指力下压时,左手拇食二指同时用力,两手协同将针刺入穴位皮肤。 适用:此法适用于长针的进针.④提捏进针法 操作:左手拇、食二指将所刺部位的皮肤捏起,右手持针,从捏起的上端将针刺入。适用:适用于皮肤浅薄部位(如印堂、列缺)的进针。二、行针手法 行针又名运针,是指将针刺入腧穴后为使之得气,调节针感和进行补泻而施行的各种针刺手法。行针基本手法:提插法、捻转法。行针辅助手法:循法、弹柄法、刮柄法、摇柄法、挫柄法、震颤法。(1)提插法: 操作:将针刺入腧穴一定深度后,施以上提下插动作的操作手法。(这种使针由浅层向下刺入深层的操作谓之插,从深层向上引退至浅层的操作谓之提,如此反复地上下呈纵向运动的行针手法,即为提插法)。 要领:使用提插法时的指力要均匀一致,幅度不宜过大,一般以3~5分为宜,频率不宜过快,每分钟60次左右,保持针身垂直,不改变针刺角度、方向和深度。(2)捻转法: 操作:将针刺入腧穴一定深度后,施以向前向后捻转动作的

第三章针灸操作技术——常用针法 字体:大中小打印:省纸版>> 清晰版>> 自定义>> 一、毫针刺法 【准备工作】 针盒内盛无菌毫针,无菌持物钳,75%乙醇消毒棉球以及消毒干棉球。 【操作方法及步骤】 (一)选择针具 针具的选择和介绍:临床常用的针具,一般粗细为28~30号,长短为1~3寸。 (二)选穴定位 按照规范要求,取穴正确,定位准确。 (三)选择体位 患者感觉舒适、安稳,并能适应持久留针;医者能在此体位的基础上准确定位,操作时顺手。 1.仰卧位:适用于取前身部(头面、颈部、胸腹、四肢前面)的腧穴。

2.俯卧位:适用于取后身部(侧头、胸肋、侧腰、臀部、四肢侧面)的腧穴。 3.侧卧位:适用于取侧身部(头颈、背、腰、臀、下肢后侧)的腧穴。 4.仰靠坐位:适用于取头面、颈、胸、四肢的部分腧穴。 5.俯伏坐位:适用于取头、面颊、耳、颈侧、上肢的部分腧穴。

6.侧伏坐位:适用于侧头顶、后头、项、肩、背、上肢的部分腧穴。 对活动障碍者,应根据患者本身的体位,选取便于取穴的体位;对初诊、精神紧张或年老、体弱、病重者,最好选取仰卧位,以防晕针;选穴处方时便要考虑到体位,尽可能采用一种体位进行取穴针刺。 (四)常规消毒 1.医者手指术前以肥皂水洗净,然后以75%乙醇消毒棉球消毒。 2.施术部位以镊子夹住75%乙醇消毒棉球在所选腧穴部位处由中心点向外绕圈消毒。 (五)进针 临床上一般用右手持针操作,主要是以拇、食、中三指挟持针柄,其状如持毛笔,故右手称为"刺手"。左手爪切按压所刺部位或辅助针身,故称左手为"押手"。《灵枢》说:"右主推之。左持而御之"。《难经》也说:"知为针者信其左,不知为针者信其右"。

针灸康复科中医医疗技术操作规范毫针刺法 毫针刺法,是指利用毫针针具,通过一定的手法刺激机体的穴位,以疏通经络、调节脏腑,从而达到扶正祛邪、治疗疾病的目的。基本操作方法: 包括消毒、进针、留针、行针、出针等。 (一)消毒 针刺前必须做好针具、腧穴部位及医生手指的消毒。 (二)进针法 进针时,一般用左右双手配合。右手持针,靠拇指、食指、中指夹持针柄,左手按压针刺部位,以固定腧穴皮肤。具体的进针方法临床常用的有以下几种: 1、切指进针法 用左手拇指或食者的指甲掐切腧穴皮肤,右手持针,针尖紧靠左手指甲缘迅速刺入。 2、舒张进针法 用左手拇指、食指将所刺腧穴部分皮肤撑开绷紧,右手持针刺入。常用于皮肤松弛部分的腧穴。 3、提捏进针法 用左手拇指、食者将欲刺腧穴两旁的皮肤捏起,右手持针刺从捏起皮肤的上端刺入。用于皮肉浅薄部位的腧穴,如印堂穴等。 4、夹持进针法 左手拇指、食指持消毒干棉球,裹于针体下端,露出针尖,将针尖固定在腧穴的皮肤表面,右手捻动针柄,两手同时用力,将针刺入腧穴。用于较长毫针的进针。

(1) 行针与得气 毫针刺入后,为了使之得气、调节针感及进行补泻,要施行提插、捻转等行针手法。得气亦称针感,是指将针刺入腧穴后所产生的经气感应。当这种经气感应产生时,医生会感到针下有沉紧的感觉;同时 病人出现酸、麻、胀、重等感觉。得气与否以及得气的快慢,直接关系到针刺的治疗效果。 常用的行针手法有以下两种 1、提插法 提插法是将针刺入腧穴一定部位后,使针在穴内进行上、下进退的操作方法。将针从浅层向下刺入深层为插,有深层向上退至浅层为提。 2、捻转法 捻转法是将针刺入一定深度后,用右手拇指与食、中指夹持针柄,进行一前一后的来回旋转捻动的操作方法。 3、留针与出针 医生可根据病情确定留针时间,一般病症可酌情留针15~30分钟。出针时,用左手拇、食指按住针孔周围皮肤,右手持针作轻微捻转,慢慢将针提至皮下,然后将针起出,用消毒干棉球按压针孔,以防止出血。 适应症: (1)上呼吸道疾病 1、急性(慢性)鼻窦炎; 2、急性(慢性)鼻炎; 3、感冒; 4、急性(慢性)扁桃腺炎。 (2)呼吸系统疾病 、急性(慢性)气管炎;2、支气管哮喘。 1 (3)眼科疾病

毫针刺法 仪表大方、着装整洁 您好,我是您的主治医师,您当前的主要症状是头痛,病情平稳,意识状态良好,体质及自理能力正常。 根据您的病情,现需要毫针刺发治疗,取穴百会。 您现在有没有紧张的感觉,能否配合我完成针刺治疗? 既然您的心里状况良好,合作程度良好,那么可以配合此项操作。 周围环境整洁,光线充足,符合患者隐私保护要求,室内温度适宜,符合患者保暖要求。我将为您行毫针刺法治疗, 此项操作的目的是,解除或缓解各种急、慢性疾病病症的临床症状,通过其疏通经络,调整脏腑气血功能,促进机体阴阳平衡,以达到防病治病的目的。 此项操作的方法是,用毫针在您的穴位处刺入皮肤。 在针刺过程中,您会觉得穴位局部有酸麻胀痛等感觉,这属于正常现象。 在针刺时也可能出现针刺意外,例如晕针、弯针、滞针、折针、血肿、气胸等情况,为了预防这些情况的发生,需要您放松心情,不要紧张,针刺过程中不要挪动身体,有任何不适请及时告知我。一旦出现针刺意外,我会及时为您处理,请您放心,不必紧张。 您晨起后还未进食,属于空腹状态,在针刺前需要您适量进食,并且排空大小便。 您同意此项操作吗?好的,请您稍等,我去准备物品,谢谢您的配合。 (洗手,戴口罩) (物品准备:治疗盘、无菌毫针、无菌棉球、无菌棉签、皮肤消毒液、镊子、弯盘、治疗单、笔,必要时备毛毯、屏风) (携用物至患者床旁,核对床头卡) 您的床号及姓名与治疗单一致。 (用屏风为患者遮挡)我用屏风为您遮挡一下。 (解开衣服,协助患者取合适体位,暴露针刺部位)我给您盖上毯子。 您的病情是头痛,取百会穴针刺,它的定位是:XXXXXXXXX (用拇指按压穴位)您有酸胀的感觉吗?这是正常现象。 接下来我为您行毫针刺法,请您放松,不要紧张。 (消毒:先消毒穴位,皮肤范围不小于3cm。消毒自己的手指) (根据针刺部位选取选取合适的毫针。检查针柄是否松动,针身和针尖是否弯曲或带钩。)毫针完好,针柄无松动,针身与针尖无弯曲或带钩 1.单手进针法:右手拇指,食指夹持针柄或针身,中指指端靠近穴位,指腹抵住针尖或针 身下端,当拇指食指用力时,中指随之屈曲,针尖迅速刺进皮肤。 2.指切进针法:左手拇指指甲切按在穴位旁,右手持针,紧靠左手指甲,将针刺入皮肤。 3.舒张进针法:左手拇指食指将针刺部位的皮肤向两侧撑开绷紧,右手将针从左手拇,食 指的中间刺入。 4.提捏进针法:左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤提起,右手持针,从捏起的上端将 针刺入。 若患者局部产生酸,麻,重,胀等感觉,或向远处传导,即“得气”。得气后调节针感,一般留针10-20分钟。 您已经有酸麻胀痛等感觉了吗?好的,您这么快就有得气的感觉了,我为您调节一下针感。现在需要为您留针,如果有任何不适,请及时告知我。 在留针过程中未出现晕针及滞针等情况。您现在有不适的感觉吗?您的体位舒适吗?既然您没有不适感觉,体位舒适,那么继续为您留针。

实验报告一毫针刺法练习 实验目的:掌握毫针刺法的操作技术,熟悉针刺操作的程序与步骤。 实验对象:学生 实验内容: 1. 毫针刺法的进针法和行针手法 2. 基本行针手法和辅助针法练习 3. 针刺得气、针刺角度、针刺深度的操作与体验 4. 练习针刺补泻手法 实验过程与体会: 1、实验器材:毫针、湿酒精棉球、干棉球 2、针刺穴位:手三里、曲池、孔最、列缺、合谷、阴陵泉、印堂、天枢、足三里 3、操作过程: ①体位选择:本次实验宜选用仰卧位与俯卧坐位。 ②揣穴:确定穴位位置,以便准确行针,可用指甲在皮肤穴位上标十字交叉。手三里:此腧穴在前臂背面桡侧,当阳溪与曲池连线上,肘横纹下2寸; 曲池:此腧穴在肘横纹外侧端,屈肘,当尺泽与肱骨外上髁连线中点; 孔最:此腧穴在前臂掌面桡侧,当尺泽与太渊连线上,腕横纹上7寸; 列缺:此腧穴在人体前臂桡侧缘,桡骨茎突上方,腕横纹上1.5寸; 合谷:此腧穴在手背,第1、2掌骨间,当第二掌骨桡侧的中点处; 印堂:此腧穴位于人体额部,在两眉头的中间; 天枢:此腧穴位于腹部,横平脐中,前正中线旁开2寸; 足三里:此腧穴位于小腿外侧,犊鼻下3寸,犊鼻与解溪连线上; 阴陵泉:此腧穴位于小腿内侧,膝下胫骨内侧凹陷中。 ③消毒:先用湿酒精棉球对自己的手进行全面消毒,再对受针者皮肤穴位处进行消毒。 ④持针:拇指食指持针柄,中指砥柱针身。 ⑤进针: i、单手进针:用刺手的拇、食指持针,中指端紧靠穴位,指腹抵住针体中 部,对准穴位,运用指力、腕臂力快速刺入。如合谷、孔最

ii、夹持进针:押手拇、食二指持消毒干棉球,裹于针体下端,露出针尖, 使针尖接触腧穴皮肤,刺手持针柄,刺手、押手同时向下用力,将针刺入腧 穴。如阴陵泉 iii、提捏进针:押手拇、食指将欲刺腧穴两旁的皮肤提捏起,刺手持针 从提捏的腧穴上端刺入。如印堂 iv、舒张进针:押手食、中指或拇、中的两指将所刺腧穴部位的皮肤撑 开绷紧,刺手持针刺入。如天枢穴 ⑥行针:行针的目的是为了得气。这些穴位大多可以进行捻转和提插操作,在针感不明显的穴位也可进行弹法和飞法。如我是在阴陵泉进行弹法和飞法操作。⑦补泄:捻转补泄和提插补泄较为常用。(烧山火和透天凉一般是表现手法,临床运用不多。 ⑧留针:留30分钟,也可以提前出针 ⑨出针 4、体会:本次实验课是我第一次为人进行针刺,心里比较紧张,因为手劲不足,没有经验,第一针进针很慢,人体表皮真的是出于意料的柔韧。针刺入皮后会明显感觉到抵御力道消失,此时应轻轻进针,感受得气感。用合谷刺、透刺等操作时偶尔会感受到针尖受阻,这时应调整方向进针。通常进针到感觉刺入空腔时被刺的同学会有得气的感觉。作为被针刺者的体会:针入皮前比较痛,入皮后并不痛,所以在针刺时应尽量减少刺入时间。扎到血管超级痛!出针时会冒血珠,出血时用干棉球按压止血,不揉!一旦患者反映痛感之后应该立即停手并出针。得气感在刺入穴位后比较明显,几秒后消失。若进行促使得气操作得气感明显。但是我怕痛,所以只刺了印堂、合谷、曲池、阴陵泉这几个穴位。印堂和阴陵泉没有太强的针感,合谷和曲池特别胀,不痛。 总之,还需要平时多加练习指力与腕力,以便快速进针减少疼痛。通过系统地学习针刺操作,以后的针刺练习我们就可以在自己或同伴的身上练手了,加油!

浅谈针灸手法几个细节 “ 要看一位医生针灸水平怎么样,就要看他取穴是否精简,手法是否纯熟圆润” 恩师就是这样教导我的。 “ 百穴易得,针术难求” 不少的医书上只给出下针穴位,手法的甚少,针法历代是不传之术,也因为手法是身传临教,只能意会,不能言传的东西。《针灸大成》里面所讲到到的针刺手法也是能算是一个方向。 真正是内涵是没法写出来的。就好像做菜一样,程序给你了,但能否做出一首美味的菜,就看自己的悟性了,“ 师父领入门,修行在个人”学中医更加。医者意也。多想想吧。 站在高处远望,思考会更好。(在这我多言一名望,不是看风景,而是看天地运转之气,阴阳之道,尽我直接杀入主题吧,就拿现在很多人在义论的“ 烧山火” “ 透天凉” 来说吧,我在网上自到不少有关对这两个手法的作了很深透切的议论。但是我还是觉得应该把我的对这个手法的认识也作深一步的婵述。尽是个人观点,请各位网友点评。 我把一个针灸分成三个部分,并作计分。 一下针前(为1分)二手法(2分)出针后(1)。这整个针灸过程只有4分。我为什么要这样分呢,因为这样我感觉要踏踏实实做好每一步,力求能争取稳拿每一分。是医生都应该有这样的心态去做。 《针灸大成-神针八法》开头一段是可以概括了下针前的应用“ 心无内慕,如待贵宾,心为神也,医者心,病者心,与针随上下” 。心指的是医者心,患者心,如何做到心无内慕??这就是下针前的一个重点。我的方法是“ 放松” (没有思考的放松)我的做法患者取针灸体位,闭目,鼻子深吸气,嘴巴呼气,慢慢放松全身,慢慢放松太阳穴,不要思考,放松感觉紧张的地方“ 朋友,你们也可以试试,现在就去感受一下,多做几次,找感觉.也可以看看有关催眠的书,就知道这个原理了。 医者患者都做到心无内慕,当然能随针上下。 值得一提的时《针灸大成-八法神针》里面有一个很好的无痛下针方法。“ 左捻九而右捻六,此乃无痛下针方法” 意思说,左手按在穴位上,向左按转九圈,右按转六圈。这个方法,非常不错,我在临床上都是接下来谈谈,我对上乘心法烧山火和透天凉的认识。 好了现在到这里先,我有时间再打,先把上面的慢慢学好,一定要稳拿这一分先。针灸不可心不在焉的。 在我打下一次时,大家可以看看,我之前发过的< < 清朝之前的针灸医案> > 里面有一本无极针法.是很难得的一本书,可惜大家没有重视.很遗憾.很心痛.临床上用烧山火和透天凉与《针灸大成》为指导方向,并注重一些细节上,以透天凉为例试问有没有被吓着的经历,是否还能对那当时的感觉记忆犹新,如果没有那就试想打屁股针时的感觉,当进针时,全身如触电一样,顿时有清凉感,紧接着可能会发热,当针深入时,感觉就不明显了,其中原理我就不进行细说,但由此推论并总结针刺角度为45度并逆经。 其次紧提慢按钩鱼的朋友都知道,鱼标沉下去,并有一定深度时,就证明鱼上钩了。迅速甩杆(当然也只有钩小鱼的时候才会甩杆)。紧提慢按就是这种意境,慢慢插下去,快速提起来。而两者的幅度不同,如鱼标沉下去不比甩杆的幅度大吧,具体怎么样,要结合实际自己惦量,由于进针的幅度比退针的幅度小,所以由地部开始,才能渐退到天部。

1.毫针刺法操作规程 一、目的 采用不同型号的金属毫针刺激人体一定的腧穴,以调和气血、疏通经络,从而达到扶正祛邪、防治疾病的目的。适用于各种急、慢性疾病。 二、用物准备 治疗盘,毫针盒(内备各种毫针)或一次性使用的毫针,0.5%碘伏,棉签,棉球,镊子,弯盘,必要时备毛毯和屏风等。 三、操作方法 1. 进针法 1.1 指切进针法:又称爪切进针法。一般用左手拇指或食指端切按在穴位旁边,右手持针,用拇、食、中三指挟持针柄近针根处紧靠左手指甲面将针刺入。此法适宜于短针的进针。 1.2 夹持进针法:或称骈指进针法。即用左手拇、食二指捏消毒干棉球,夹住针身下端,将针尖固定在所刺入腧穴皮肤表面位置,右手捻动针柄,将针刺入腧穴。此法适用于肌肉丰满部位及长针的进针。 1.3 舒张进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤绷紧,右手持针,使针从左手拇、食二指的中间刺入。此法主要用于皮肤松弛或有皱褶部位的腧穴,如腹部的穴位。 1.4 提捏进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤捏起,右手持针,从捏起的皮肤顶端将针刺入。此法主要用于皮肉浅薄部位的腧穴进针。如印堂穴。 2. 进针角度和深度 2.1 角度:是指进针时针身与皮肤表面构成的夹角。 2.1.1 直刺:是针身与皮肤表面呈90度角左右手垂直刺入。此法适用于人体大部分腧穴。 2.1.2 斜刺:是针身与皮肤表面呈45度角左右手倾斜刺入。此法适用于肌肉较浅薄处或内有重要脏器或不宜于直刺、深刺的腧穴。

2.1.3 平刺:即横刺,是针身与皮肤表面呈15度角左右沿皮刺入。此法适用于皮薄肉少部位的腧穴,如头部。 2.2 深度:是指针身刺入皮肉的深度,一般根据患者体质、年龄、病情及针刺部位而定。 2.2.1 体质:身体瘦弱,宜浅刺;肌肉丰满者,宜深刺。 2.2.2 年龄:小儿及年老体弱者,宜浅刺;中青年身强体壮者,宜深刺。 2.2.3 病情:阳证、新病宜浅刺;阴证、久病宜深刺。 2.2.4 部位:头面和胸背及皮薄肉少处的腧穴,宜浅刺;四肢、臀、腹及肌肉丰满处的腧穴,宜深刺。 3. 行针基本手法 3.1 提插法:当针刺入腧穴一定深度后,将针身提到浅层,再由浅层插到深层,以加大刺激量,使局部产生酸、麻、胀、重等感觉。 3.2 捻转法:当针刺入腧穴一定深度后,将针身大幅度捻转,幅度愈大,频率愈快,刺激量也就愈大。当针刺部位出现酸、麻、胀、重等感觉时,术者手下也会有沉、紧、涩的感觉,即为“得气”,说明针刺起到了作用。 4. 补泻手法 4.1 补法:进针慢而浅,提插轻,捻转幅度小,留针后不捻转,出针后多揉按针孔。多用于虚证。 4.2 泻法:进针快而深,提插重,捻转幅度大,留针时间长,并反复捻转,出针后不按针孔。多用于实证。 4.3 平补平泻法:进针深浅适中,刺激强度适宜,提插和捻转的幅度中等,进针和出针用力均匀。适用于一般患者。 四、操作程序 1. 备齐用物,携至床旁,做好解释,取得患者配合。 2. 协助患者松开衣着,按针刺部位,取合理体位。 3. 选好腧穴后,先用拇指按压穴位,并询问患者有无感觉。 4. 消毒进针部位后,按腧穴深浅和患者胖瘦,选取合适的毫针,同时检查针柄是否松动,针身和针尖是否弯曲或带钩,术者消毒手指。 5. 根据针刺部位,选择相应进针方法,正确进针。 6. 当刺入一定深度时,患者局部产生酸、麻、胀、重等感觉或向远处传导,即为“得气”。得气后调节针感,一般留针10~20分钟。 7. 在针刺及留针过程中,密切观察有无晕针、滯针等情况。如出现意外,紧急处理。 8. 起针:一般用左手拇(食)指端按压在针孔周围皮肤处,右手持针柄慢慢捻动将针尖退至皮下,迅速拔出,随即用无菌干棉球轻压针孔片刻,防止出血。最后检查针数,以防遗漏。 9. 操作完毕,协助患者衣着,安置舒适卧位,整理床铺。 10. 清理用物,归还原处。五、注意事项

中医针灸的26种刺法 —1— 腧刺 这种针刺治疗方法用于五脏有病时,腧指四肢荥穴和足太阳膀胱经在背部的五脏俞穴,就是心腧、肺腧、肝腧、脾腧、肾腧,用以治五脏疾病。 由于这种针刺法是刺特定的腧穴,故称之为腧刺,在临床上对结石性胆囊炎的疼痛,针刺胆腧穴针感可直达病所,即能止痛,故《灵枢·官针篇》曰:“腧刺者,刺诸经荥腧,脏腧也”。 —2— 远道刺 下肢合穴能主治六腑疾病,这种刺法称为远道刺。下合穴是指手足三阳六腑之气下合于足三阳经的六个腧穴,故称下合穴,主要分布于下肢膝关节附近。

《灵枢·邪气脏腑病形篇》指出:“合治内府……胃合入于三里,大肠合入于巨虚上廉(上巨虚),小肠合入于巨虚下廉(下巨虚),三焦合入于委阳(腘横纹外端,股二头肌腱外缘),膀胱合于委中穴(腘横纹中央),胆合入于阳陵泉”; 《灵枢·刺节真邪篇》:“刺府俞,去府病也”;《灵枢·官针篇》讲:“远道刺者,病在上,取之下,琐府腧也。” —3— 经刺 经脉所过之处有结聚者,如郁血、硬结、压痛等常用经刺法。由于是直接刺大经,故称之为“经刺”。治疗腱鞘囊肿基本上是用这种刺法。又如“经络触诊法”和以触诊所得的阳性反应处为针刺点的治疗方法,均属经刺法。《灵枢·官针篇》曰:“经刺者,刺大经之结络经分也。”

—4— 络刺 这是刺皮肤上的小络脉,使其出血以泻邪的一种治疗方法。《素问·调经论》中指出:“病在血,调之络。”目的在于泻郁滞络脉之间的邪热。 《灵枢·百病始生篇》讲:“阳络伤则血外溢,阴络伤则血内溢。”病热之邪所致血溢,必调治络脉。由于是刺在络脉上,所以称“络刺”。 近代临床上应用的各种浅刺、点刺放血法———如三棱针(古代叫锋针)或小针刀放血法、皮肤针重刺放血法等都属于本法范围。“刺络(放血)拔罐法”,就是在本法的基础上与拔罐疗法结合应用的一种方法。 —5— 分刺

一毫针刺法操作规程 一、目的 采用不同型号的金属毫针刺激人体一定的腧穴,以调和气血、疏通经络,从而达到扶正祛邪、防治疾病的目的。适用于各种急、慢性疾病。 二、用物准备 治疗盘,毫针盒(内备各种毫针)或一次性使用的毫针,0.5%碘伏,棉签,棉球,镊子,弯盘,必要时备毛毯和屏风等。 三、操作方法 1. 进针法 ⑴指切进针法:又称爪切进针法。一般用左手拇指或食指端切按在穴位旁边,右手持针,用拇、食、中三指挟持针柄近针根处紧靠左手指甲面将针刺入。此法适宜于短针的进针。 ⑵夹持进针法:或称骈指进针法。即用左手拇、食二指捏消毒干棉球,夹住针身下端,将针尖固定在所刺入腧穴皮肤表面位置,右手捻动针柄,将针刺入腧穴。此法适用于肌肉丰满部位及长针的进针。 ⑶舒张进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤绷紧,右手持针,使针从左手拇、食二指的中间刺入。此法主要用于皮肤松弛或有皱褶部位的腧穴,如腹部的穴位。 ⑷提捏进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤捏起,右手持针,从捏起的皮肤顶端将针刺入。此法主要用于皮肉浅薄部位的腧穴进针。如印堂穴。

2. 进针角度和深度 ⑴角度:是指进针时针身与皮肤表面构成的夹角。 ①直刺:是针身与皮肤表面呈90度角左右手垂直刺入。此法适用于人体大部分腧穴。 ②斜刺:是针身与皮肤表面呈45度角左右手倾斜刺入。此法适用于肌肉较浅薄处或内有重要脏器或不宜于直刺、深刺的腧穴。 ③平刺:即横刺,是针身与皮肤表面呈15度角左右沿皮刺入。此法适用于皮薄肉少部位的腧穴,如头部。 ⑵深度:是指针身刺入皮肉的深度,一般根据患者体质、年龄、病情及针刺部位而定。 ①体质:身体瘦弱,宜浅刺;肌肉丰满者,宜深刺。 ②年龄:小儿及年老体弱者,宜浅刺;中青年身强体壮者,宜深刺。 ③病情:阳证、新病宜浅刺;阴证、久病宜深刺。 ④部位:头面和胸背及皮薄肉少处的腧穴,宜浅刺;四肢、臀、腹及肌肉丰满处的腧穴,宜深刺。 3. 行针基本手法 ⑴提插法:当针刺入腧穴一定深度后,将针身提到浅层,再由浅层插到深层,以加大刺激量,使局部产生酸、麻、胀、重等感觉。 ⑵捻转法:当针刺入腧穴一定深度后,将针身大幅度捻转,幅度愈大,频率愈快,刺激量也就愈大。当针刺部位出现酸、麻、胀、重等感觉时,术者手下也会有沉、紧、涩的感觉,即为“得气”,说明针刺起到了作用。

毫针刺法习题 一、选择题 [A1型题] 1.毫针的粗细、长短规格是指哪部分() A针尖B针身C针根D针柄E针尾 2.下列哪组穴位可采用仰靠坐位() A风池、风府、曲池、血海 B百会、天柱、足三里、太冲 C廉泉、列缺、照海、太溪 D水沟、腰阳关、委中、承山 E环跳、阳陵泉、风市、昆仑 3.同时取头项、背腰、臀部以及下肢后面的腧穴应选择的体位是() A仰卧位B侧卧位C俯卧位 D仰靠坐位E俯伏坐位 4.同时取用面部、下腹部及足背部穴位,最适宜的体位是() A仰卧位B侧卧位C俯卧位 D仰靠坐位E俯伏坐位 5.针具用煮沸消毒时,应待沸腾后再煮() A5分钟B15分钟C25分钟 D35分钟E45分钟 6.舒张进针法适用于() A皮肉浅薄处B皮肤松弛处C皮肤紧绷处D肌肉丰厚处E以上都不是

7.印堂的进针法应采用() A指切进针B夹持进针C提捏进针D舒张进针E单手进针 8.斜刺的角度应为() A10°左右B15°左右C30°左右D45°左右E60°左右 9.下列适宜平刺的腧穴是() A风池B百会C水沟D列缺E太冲 10.胸椎棘突下的穴位操作是() A直刺B向上斜刺C向下斜刺D向上平刺E向下平刺 11.下述不宜作深刺的是() A身体强壮者B中青年患者C肌肉丰厚处D阳证、新病E阴证、久病 12.在应用提插手法时,一般提插幅度以多少为宜() A1-3分B3-5分C5-7分D7-9分 E1寸左右 13.在应用捻转手法时,一般捻转角度以多少为宜() A90°左右B90°-180°C180°-360°D360°-720°E720°左右 14.下列皆为行针辅助手法的是() A提插法、捻转法、震颤法 B提插法、捻转法、震颤法 C提插法、捻转法、刮柄法 D震颤法、弹针法、刮柄法 E提插法、刮柄法、震颤法 15.可使针感向一定方向传导的行针辅助手法的是()