名师精编 优秀资料

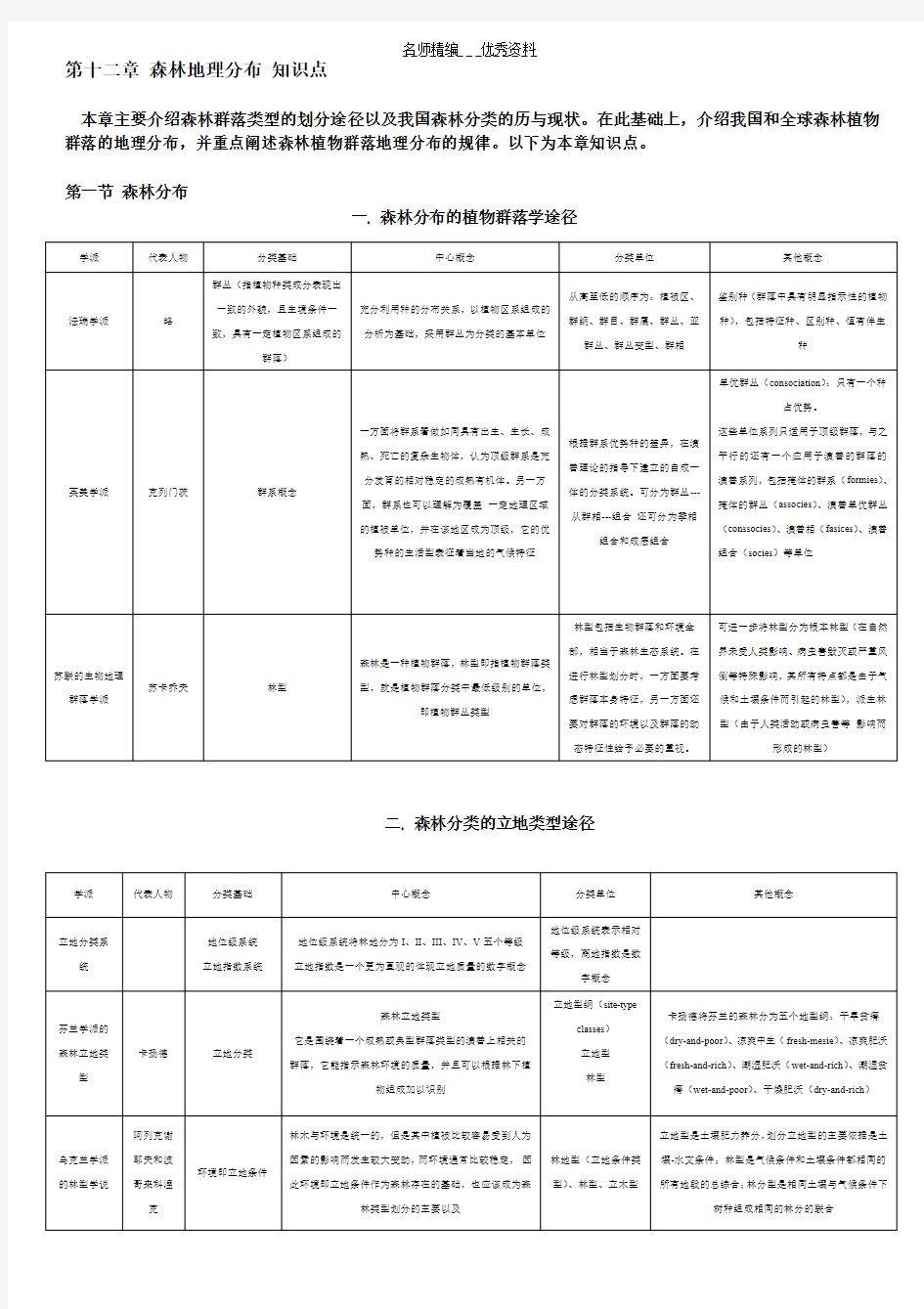

第十二章 森林地理分布 知识点

本章主要介绍森林群落类型的划分途径以及我国森林分类的历与现状。在此基础上,介绍我国和全球森林植物群落的地理分布,并重点阐述森林植物群落地理分布的规律。以下为本章知识点。

第一节 森林分布

一. 森林分布的植物群落学途径

二. 森林分类的立地类型途径

学派

代表人物

分类基础

中心概念

分类单位

其他概念

法瑞学派

略

群丛(指植物种类成分表现出

一致的外貌,且生境条件一

致,具有一定植物区系组成的

群落)

充分利用种的分布关系,以植物区系组成的

分析为基础,采用群丛为分类的基本单位

从高至低的顺序为:植被区、

群纲、群目、群属、群丛、亚

群丛、群丛变型、群相

鉴别种(群落中具有明显指示性的植物

种),包括特征种、区别种、恒有伴生种

英美学派

克列门茨

群系概念

一方面将群系看做如同具有出生、生长、成

熟、死亡的复杂生物体,认为顶级群系是充

分发育的相对稳定的成熟有机体。另一方

面,群系也可以理解为覆盖 一定地理区域

的植被单位,并在该地区成为顶级,它的优

势种的生活型表征着当地的气候特征

根据群系优势种的差异,在演

替理论的指导下建立的自成一

体的分类系统。可分为群丛---从群相---组合 还可分为季相

组合和成层组合

单优群丛(consociation ):只有一个种

占优势。

这些单位系列只适用于顶级群落,与之

平行的还有一个应用于演替的群落的演替系列,包括掩体的群系(formies )、掩体的群丛(associes )、演替单优群丛(conssocies )、演替相(fasices )、演替

组合(socies )等单位

苏联的生物地理

群落学派

苏卡乔夫

林型

森林是一种植物群落,林型即指植物群落类

型,就是植物群落分类中最低级别的单位,

即植物群丛类型

林型包括生物群落和环境全部,相当于森林生态系统。在

进行林型划分时,一方面要考

虑群落本身特征,另一方面还

要对群落的环境以及群落的动态特征性给予必要的重视。

可进一步将林型分为根本林型(在自然界未受人类影响、病虫害毁灭或严重风倒等特殊影响,其所有特点都是由于气候和土壤条件而引起的林型),派生林

型(由于人类活动或病虫害等 影响而

形成的林型)

学派 代表人物 分类基础 中心概念 分类单位 其他概念

立地分类系

统

地位级系统 立地指数系统

地位级系统将林地分为I 、II 、III 、IV 、V 五个等级

立地指数是一个更为直观的体现立地质量的数字概念

地位级系统表示相对

等级,离地指数是数

字概念

芬兰学派的森林立地类

型

卡扬德

立地分类

森林立地类型

它是围绕着一个成熟或典型群落类型的演替上相关的

群落,它能指示森林环境的质量,并且可以根据林下植

物组成加以识别

立地型纲(site-type

classes )

立地型

林型

卡扬德将芬兰的森林分为五个地型纲:干旱贫瘠

(dry-and-poor )、凉爽中生(fresh-mesie )、凉爽肥沃

(fresh-and-rich )、潮湿肥沃(wet-and-rich )、潮湿贫

瘠(wet-and-poor )、干燥肥沃(dry-and-rich )

乌克兰学派的林型学说

阿列克谢

耶夫和波

哥来科涅

克

环境即立地条件

林木与环境是统一的,但是其中植被比较容易受到人为因素的影响而发生较大变动,而环境通常比较稳定, 因此环境即立地条件作为森林存在的基础,也应该成为森

林类型划分的主要以及

林地型(立地条件类型)、林型、立木型

立地型是土壤肥力养分,划分立地型的主要依据是土壤-水文条件;林型是气候条件和土壤条件都相同的所有地段的总综合;林分型是相同土壤与气候条件下

树种组成相同的林分的联合

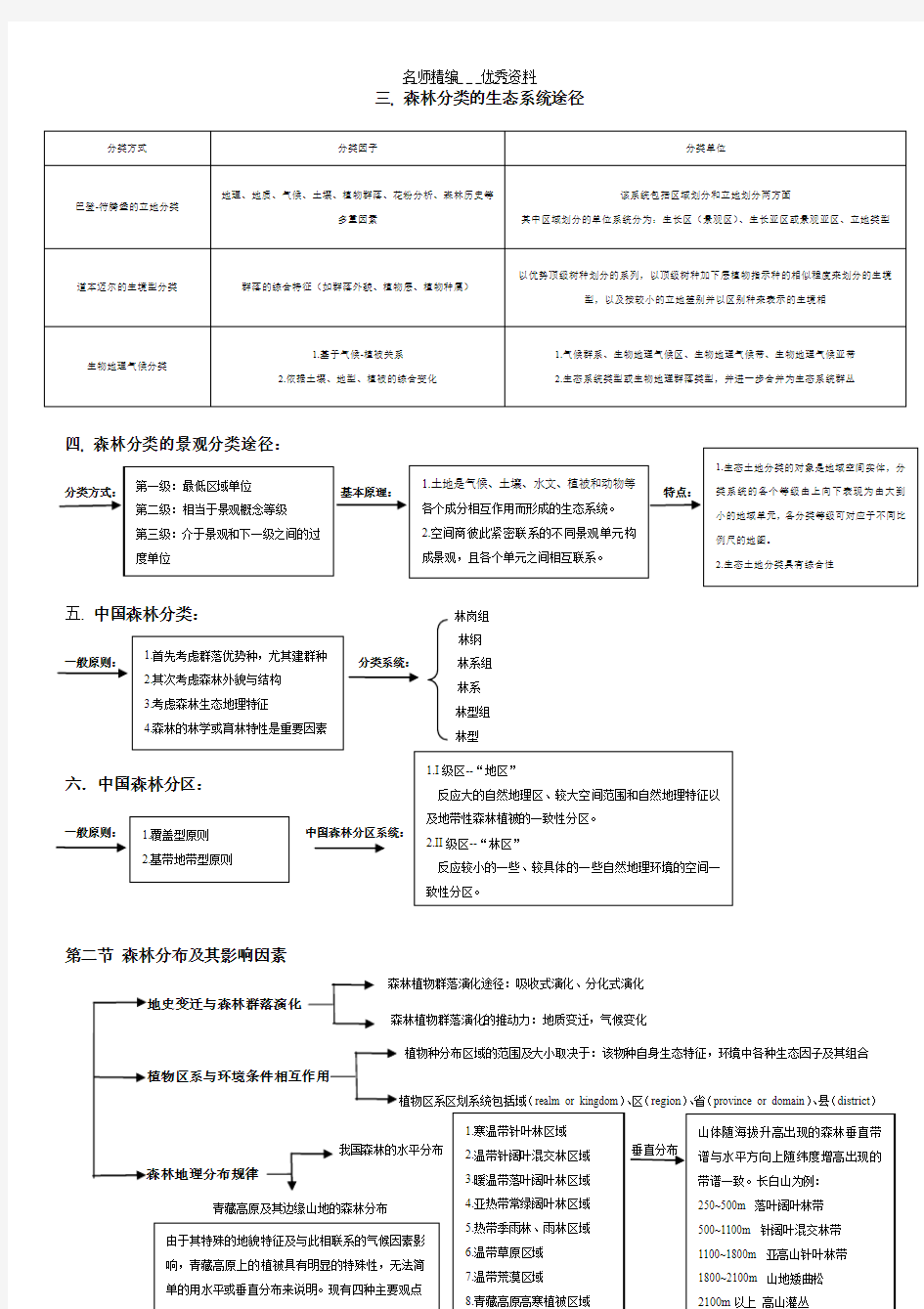

三. 森林分类的生态系统途径

四. 森林分类的景观分类途径:

分类方式: 基本原理:

特点:

五. 中国森林分类: 林岗组

林纲

一般原则: 分类系统: 林系组

林系

林型组

林型

六.中国森林分区:

一般原则: 中国森林分区系统:

第二节 森林分布及其影响因素

地史变迁与森林群落演化

植物种分布区域的范围及大小取决于:该物种自身生态特征,环境中各种生态因子及其组合 植物区系与环境条件相互作用

植物区系区划系统包括域(realm or kingdom )、区(region )、省(province or domain )、县(district )

我国森林的水平分布 垂直分布

森林地理分布规律

分类方式

分类因子

分类单位

巴登-符腾堡的立地分类

地理、地质、气候、土壤、植物群落、花粉分析、森林历史等

多重因素

该系统包括区域划分和立地划分两方面

其中区域划分的单位系统分为:生长区(景观区)、生长亚区或景观亚区、立地类型

道本迈尔的生境型分类

群落的综合特征(如群落外貌、植物层、植物种属)

以优势顶级树种划分的系列,以顶级树种加下层植物指示种的相似程度来划分的生境

型,以及按较小的立地差别并以区别种来表示的生境相

生物地理气候分类

1.基于气候-植被关系

2.依据土壤、地型、植被的综合变化

1.气候群系、生物地理气候区、生物地理气候带、生物地理气候亚带

2.生态系统类型或生物地理群落类型,并进一步合并为生态系统群丛

第一级:最低区域单位 第二级:相当于景观概念等级 第三级:介于景观和下一级之间的过度单位 1.土地是气候、土壤、水文、植被和动物等各个成分相互作用而形成的生态系统。 2.空间商彼此紧密联系的不同景观单元构成景观,且各个单元之间相互联系。 1.生态土地分类的对象是地域空间实体,分

类系统的各个等级由上向下表现为由大到小的地域单元,各分类等级可对应于不同比例尺的地图。 2.生态土地分类具有综合性 1.首先考虑群落优势种,尤其建群种

2.其次考虑森林外貌与结构

3.考虑森林生态地理特征

4.森林的林学或育林特性是重要因素

1.覆盖型原则

2.基带地带型原则

1.I 级区--“地区”

反应大的自然地理区、较大空间范围和自然地理特征以及地带性森林植被的一致性分区。 2.II 级区--“林区”

反应较小的一些、较具体的一些自然地理环境的空间一致性分区。

森林植物群落演化途径:吸收式演化、分化式演化 森林植物群落演化的推动力:地质变迁,气候变化 1.寒温带针叶林区域

2.温带针阔叶混交林区域

3.暖温带落叶阔叶林区域

4.亚热带常绿阔叶林区域

5.热带季雨林、雨林区域

6.温带草原区域

7.温带荒漠区域

8.青藏高原高寒植被区域

山体随海拔升高出现的森林垂直带谱与水平方向上随纬度增高出现的带谱一致。长白山为例: 250~500m 落叶阔叶林带 500~1100m 针阔叶混交林带 1100~1800m 亚高山针叶林带 1800~2100m 山地矮曲松 2100m 以上 高山灌丛

由于其特殊的地貌特征及与此相联系的气候因素影响,青藏高原上的植被具有明显的特殊性,无法简单的用水平或垂直分布来说明。现有四种主要观点

青藏高原及其边缘山地的森林分布

第三节 世界森林分布

热带雨林及热带季雨林(tropical rainforest and seasonal forest )

温带森林(temperate forest )

北方森林(

boreal forest )

第四节 中国主要森林植被及其分布 寒温性针叶林

针叶林 是指以针叶树为建群种的所组成的各种森林群落的总称

温性针叶林

温性针阔叶林混交林

暖性针叶林

阔叶林 热性针叶林

热带雨林:高温高湿,物种多样性高,层次复杂,生物量大

热带季雨林(tropical seasonal forest ):每年在干旱季节树木落叶,雨季出叶,季相变化明显,物种组成较雨林贫乏。

主要分布在北纬30°~50°之间,少有极端温度出现,包括温带雨林、温带落叶林、温带常绿林等类型,受人类活动影响严重。 冬季寒冷漫长,大陆性气候明显,物种单一,树木干性良好,树干通直,易于采伐加工,但其物质循环速率慢分解周期长,因而生产力较低。

落叶松林 云杉、冷杉林 寒温性松林 圆柏林

温性松林 侧柏林 柳杉林 红松针阔叶混交林 铁杉针阔叶混交林 暖性水杉林和水松林 暖性松林 油杉林 山木林 银杉林 柏木林

落叶阔叶林

常绿落叶阔叶混交林

常绿阔叶林

硬叶常绿阔叶林 季雨林 雨林 红树林

八年级地理知识点 地理网小编为大家整理了八年级地理知识点,欢迎大家阅读学习。 1、我国的地理位置及其特点: ●纬度位置及优越性:我国领土南北跨纬度很广,大部分位于中纬度地区,属(北温)带,一小部分在 (热带) ,没有(寒带 ) 。气候差异大,为发展( 多种农业经济 )提供了有利条件。 ●海陆位置及优越性:(1)位于( 亚)洲的东部, (太平 )洋的西岸,使我国东部广大地区( 在夏季风湿润气流的影响下,降水 ) 丰富,有利(农业)生产;(2)海陆兼备,东部地区有利与( 海外各国友好往来 ) ;西部地区(深入亚欧大陆内部 ) ,使我国陆上交通能与(中亚、西亚、欧洲)各国直接往来,便于对外( 交往和合作 ) (3)沿海有许多优良的港湾,便于发展(海洋事业) 。 ●我国领土面积(960万 )平方千米,仅次于(俄罗斯)、( 加拿大),居世界第三。陆上邻国14个。逆时针依次为朝鲜、( 俄罗斯)、( 蒙古 )、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、(印度)、尼泊尔、不丹、(缅甸 )、(老挝 )、越南。陆上疆界2万多千米。隔海相望的国家6个:韩国、(日本 )、菲律宾、(马来西亚 )、文莱、(印度尼西亚 )。

2、我国的人口 ●人口总数:2019年( 12.95 )亿。 ●我国人口的突出特点:人口基数大,人口增长快。 ●我国人口分布特点:人口分布(不均),以黑龙江黑河—云南腾冲一线为界,( 东部 )地区人口密度大,( 西部 )地区人口密度较小。(我国西部地区人口稀少,但资源丰富,在西部大开发时,应注意什么问题?西部地区具有资源优势,但自然环境相对脆弱。在目前人、地、水、土矛盾已相当尖锐的条件下,开发西部,一定要以保护环境为前提,不能先开发后再治理。) ●人口国策:实行计划生育。 ●内容:控制人口数量,提高人口素质 3、我国的民族 ●我国共有(56 )个民族,其中人口最多的是( 汉 )族,少数民族中人口最多的是( 壮 )族。 ●汉族分布特点:汉族的分布遍及全国各地,以 ( 中部 )和(东部)最为集中。 ●少数民族分布特点:主要集中在( 东北 )、( 西北 )、(西南 )。少数民族人口最多的是(壮 )族。民族分布特点:(大杂居、小聚居)。 ●少数民族风情: ( 蒙古 )族的那达慕大会

星球版(最新教材)八年级地理下册知识点归纳 (1)班级姓名 第五章中国四大地理区域划分 北方地区,南方地区,西北地区,青藏地区 1秦岭-淮河一线的地理意义:A、我国南方地区和北方地区的分界线;B、一月0℃等温线经过的地方; C、800毫米等降水量线经过的地方; D、温带季风和亚热带季风的分界线; E、暖温带和亚热带的分界线; F、半湿润地区和湿润地区的分界线; G、水田和旱地(耕地类型)的分界线; H、河流结冰期与非结冰期分界线;J、温带落叶阔叶林带与亚热带常绿阔叶林带的分界线。 第六章北方地区 1.北方地区大致位于大兴安岭、青藏高原以东,内蒙古高原以南,秦岭-淮河以 北。位于二三阶梯,地形以平原和高原为主,东部有面积广大的东北平原和华北平原,西部是沟壑纵横的黄土高原。 2.北方地区大部分属于温带季风气候,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。 1.人们把东北平原称为“黑土地”,适宜种植春小麦、玉米、大豆、高粱、甜菜 等农作物。黄土高原和华北平原(由黄河和海河冲积而成)称为“黄土地”,这里是我国冬小麦、玉米、花生、棉花、谷子的主产区。 2.北方地区煤、铁、石油等矿产资源十分丰富,有我国第一大油田—大庆油田 和第二大油田—胜利油田,有大同、神府等特大型煤矿,还有鞍山、迁安等大型铁矿。 3.东北三省气候冷湿,冬季寒冷漫长,夏季短促,气温不高。 4.东北三省成为我国重要商品粮基地的条件:①地势平坦,土壤肥沃,适宜大

规模的机械化耕作②气候雨热同期,有利于农作物的生长③地广人稀,本地粮食消费少④农业科技水平高。东北三省种植业的特点概括为“大”(粮食产量大)、“高”(商品率高)、“优”(农作物品质优良)。 5.东北三省成为我国最大的重工业基地的条件:(1)依托丰富的资源。这里矿产 资源种类多,储量大,特别是煤、铁、石油等矿产资源在全国有重要地位,工业分布靠近资源产地;(2)依托便利的交通。铁路网密集辽宁省南临渤海和黄海,海运便利。被誉为新中国“重工业的摇篮”。 6.东北三省资源型城市的发展面临的突出问题:资源枯竭、产业结构单一、设 备陈旧、技术落后、污染严重等问题。 13.位置和范围:黄土高原地处黄河中上游地区,位于太行山脉以西,乌鞘岭以 东,秦岭以北,长城以南,海拔1000-2000米。是世界上最大的黄土堆积区。 15.地貌:地表破碎,沟壑纵横,黄土塬、黄土墚、黄土峁、黄土川等黄土地貌。 17.黄土高原的形成:风成说。 18. 水土流失的原因:(1)自然原因:黄土质地疏松;降水集中(2)人为原因: 乱垦滥伐和过度放牧;陡坡耕种等。 20.综合治理:一方面把植树、种草等生物措施。修筑梯田、修堤坝等工程措施相结合,治理水土流失。 21.黄土高原是我国重要的能源基地。煤炭资源丰富,特大型的煤矿主要分布在 山西的大同、阳泉、平朔,陕西的神府,内蒙古的东胜等地。黄土高原的煤的输出:依靠铁路运出去;煤转化成电力通过电网送出去;煤转化为煤气通过管道送出去。 22.北京的城市职能是:北京是全国政治文化中心和国际交往中心。(1)政治中 心:我国首都;中南海是党中央和国务院所在地;人民大会堂是全国人民代

实验报告 森林资源二类调查数据库系统分析设计说明书 姓名: 班级: 学号:

1.系统概述 1.1系统背景: 森林资源信息是反映林木生长状况、生长环境及其生长紧密相关的营林技术措施、方针政策等信息。森林具有生长、消亡和再生长的能力,随着森林的自然生长、枯损和人为生产活动的开展,森林资源时刻都在变化;再加上森林资源分布广,生产周期长、信息量大等特点,使得传统的森林资源信息管理难度很大,效率也十分地下,难以满足现代林业发展的需要。 森林资源二类调查的目的是掌握权限森林资源分布状况、森林覆盖率指标现状、建立或更新资源档案。为调整我县林业方针政策,制定林业和国家经济发展规划,实施林业分类经营编制森林采伐限额和林地保护利用规划,科学指导森林经营提供依据。 1.2设计目标 根据森林资源保护与利用需要,利用关系数据模型,可视化技术,面向对象的方法以GIS技术,对系统进行了数据设计及功能设计,建立系统框架,完成了结构设计。并选择二类调查数据进行了系统的实际建立工作,最终Powebuilder与SQLServer完成了计算机森林资源管理系统的界面设计,实现系统主要的空间信息管理和属性信息管理功能。 1.3运行环境 多媒体计算机 Intel Pentium 4 或 100%的兼CPU 1 GB以上的内存(RAM) Microsoft Windows XP 2.系统分析与设计 2.1 系统功能需求 1.数据的采集和输入:将数据通过系统整理好输入到信息系统中。 2.数据的存储:管理中的大量数据处理通过共享并且需要多次使用。这就要 就求将大量的数据存储起来,通常这些数据被保存在外部存储介质中,以便需要随时进行存取和更新。 3.数据的加工处理:数据的加工处理是信息系统的一项重要功能。进入信息 系统的数据,都需要进行加工处理,才能产生有用的信息。也要对数据进行相应的统计,方便后续的管理。 4.数据传输:为了把数据或信息从一个子系统传送到另一子系统,或者在信 息系统内部进行数据的处理都涉及到数据的传输问题。 5.数据传输:包括计算机系统内和系统外的传输,计算机传输即以计算机为 中心,通过通信线路与其近、远程终端连接、形成联机系统或通过通信线路将微小型等计算机联网。

八下地理知识点总结 第5章中国的地理差异 一、地理差异显著 1.自然地理差异 ①气温差异(纬度位置):在南往北,纬度逐渐升高,气温逐渐降低 ..;①降水差异(海陆位置):自东南沿海向西北内陆,距海越来越远, 降水越来越少 ..。 ....;①地势差异(地势):自西向东,地势呈阶梯状分布,逐级下降 2.人文地理差异 ①农业生产方式的差异:西牧东耕、南稻北麦;①人口、城市、交通线的差异:东密西疏;①经济发展水平的差异:东部高,西部低; ①饮食习俗的地区差异:苏州人、无锡人、上海人喜欢吃甜食;山东、河北以及东北三省的居民口味偏咸;湖南、湖北、江西、贵州、四川、重庆等地的居民多喜辣;山西人口味偏酸,以能吃醋闻名(原因:与当地气候、水质等自然条件有一定关系)。 3.秦岭淮河一线代表的地理意义:①1月0①等温线经过的地方;①亚热带与暖温带的分界线;①800毫米等降水量线经过的地方; ①湿润地区与半湿润地区的分界线;①旱地农业与水田农业的分界线;①亚热带季风气候与温带季风气候的分界线;①北方地区与南 二、四大地理区域

4.不同类型的地理区域:自然区、经济区、文化区等。 5.我国的四大地理区域:①划分依据:综合地理位置、自然地理和人文地理的特点;②四大地理区域:北方地区、南方地区、青藏地区、西北地区;③四大地理区域的分界线:⑴北方地区与南方地区分界线是秦岭——淮河一线(1月0℃等温线和800毫米年等降水量线),主导因素是气温..和降水..;⑵北方地区与西北地区分界线是400毫米年等降水量线,主导因素是夏季风...的影响;⑶青藏地区与西北地区以及青藏地区与南方地区的分界线是青藏高原边界,主导因素是地形..。 第六章 北方地区 第一节 自然特征与农业 一、黑土地 黄土地 1.地理位置:大兴安岭、青藏高原以东.,内蒙古高原以南.,秦岭——淮河以北. ,东临渤海和黄海。 2.地形特征:以平原和高原为主,东部有面积广阔的东北平原和华北平原,西部有沟壑纵横....的黄土高原。(东北和华北平原以长城为界) 3.气候类型:北方地区地跨我国的中温带和暖温带,大部分地区属于温带季风气候(特点:夏季高温多雨,冬季寒冷干燥)。(有结冰期) 4.黑土地和黄土地:东北平原称为“黑土地...”;黄土高原、华北平原又常被称为“黄土地...”。 自然条件:北方地区平原广阔,土壤肥沃,耕地集中连片。 主要粮食作物:①粮食作物:主要种植小麦、玉米、谷子等;②经济作物:甜菜、棉花、大豆等。 8.自然灾害:①灾害及成因:华北平原和黄土高原降水较少,且集中于夏季,灌溉水源不足,春旱严重;②采取南水北调等跨流域调水措施(起到缓解作用);发展节水农业(必经之路)。 第二节 “白山黑水”——东北三省 一、山环水绕 沃野千里 1.称谓:白山黑水,林海雪原,北大仓 2.组成:黑龙江省,吉林省和辽宁省 3.人们常用“山环水绕,沃野千里”来形容东北三省的山河大势。 4.气候类型:东北三省气候冷湿..。 二、从“北大荒”到“北大仓” 5.这里纬度较高,气温条件只能满足农作物一年熟的需要。所以,这里的人 注:东北平原由松嫩平原、辽河平原、三江平原组成。

星球版八年级地理下册知识点归纳 第五章中国四大地理区域划分 1.根据各地地理位置、自然条件的不同和经济活动、人文地理景观的差异,全国大致可以划分为四大地理区域。根据夏季风影响是否显著,可以将我国划分为季风区和非季风区,在季风区内,南北气温、降水有明显差异,秦岭-淮河一线南北自然环境差异大,成为南方地区和北方地区的分界线。青藏高原平均海拔达4000米以上,地势高,气候寒冷,形成独特的高原景观;广大的西北地区,地处内陆,降水稀少,形成草原和荒漠景观。 2.秦岭-淮河一线的地理意义:A、我国南方地区和北方地区的分界线;B、一月0℃等温线经过的地方;C、800毫米等降水量线经过的地方;D、温带季风和亚热带季风的分界线; E、暖温带和亚热带的分界线; F、半湿润地区和湿润地区的分界线; G、水田和旱地(耕地类型)的分界线; H、河流结冰期与非结冰期的分界线;J、温带落叶阔叶林带与亚热带常绿阔叶林带的分界线。 第六章北方地区 1.北方地区大致位于大兴安岭、青藏高原以东,内蒙古高原以南,秦岭-淮河以北。位于二三阶梯,地形以平原和高原为主,东部有面积广大的东北平原和华北平原,西部是沟壑纵横的黄土高原。 2.北方地区地跨寒温带、中温带和暖温带,大部分属于温带季风气候,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。 3.人们把东北平原称为“黑土地”,有机质含量高,土壤肥沃,适宜种植春小麦、玉米、大豆、高粱、甜菜等农作物。黄土高原和华北平原(由黄河和海河冲积而成)称为“黄土地”,这里是我国冬小麦、玉米、花生、棉花、谷子的主产区。 4.北方地区煤、铁、石油等矿产资源十分丰富,有我国第一大油田—大庆油田和第二大油田—胜利油田,有大同、神府等特大型煤矿,还有鞍山、迁安等大型铁矿。 5.东北三省气候冷湿,冬季寒冷漫长,夏季短促,气温不高。降水集中在夏季,冬季降雪较多,蒸发微弱,气候湿润,低洼处分布着大面积的沼泽。 6.东北三省成为我国重要商品粮基地的条件:①地势平坦,土壤肥沃,适宜大规模的机械化耕作②气候雨热同期,有利于农作物的生长③地广人稀,本地粮食消费少④农业科技水平高。东北三省种植业的特点概括为“大”(粮食产量大)、“高”(商品率高)、“优”(农作物品质优良)。昔日的北大荒,今日的北大仓。 7.东北三省成为我国最大的重工业基地的条件:(1)依托丰富的资源。这里矿产资源种类

森林资源信息管理学复习内容 试卷成绩组成:选择题(20分);名词解释30分;简答题30分;问题题20分1.森林资源的特点 答:(1)森林资源的可再生性和再生的长期性;(2)森林资源功能的不可替代性;(3)森林资源产品转化的巨差性;(4)森林资源具有多种功能,可以提供多种物质和服务。 2.森林资源信息管理概念与内涵 答:森林资源信息管理是对森林资源信息进行管理的人的社会实践活动过程,它是利用各种方法与手段,运用计划、组织、指挥、控制、协调的管理职能,对信息进行收集、存储、加工、生产提供使用服务的过程,以有效地利用人、财、物,控制森林资源按预定目标发展的活动。其前提是森林资源管理,强调信息的组织、加工、分配、服务的过程。通过信息对森林资源及其管理进行分析、决策与控制协调来规范人的行为。 3.森林资源信息管理原理 答:复杂系统原理;多元化原理;时空综合化原理;中心渐递性原理;社会开放性原理;动态原理;整分合原理。 4.现代森林资源及其环境管理对信息的基本要求有: 信息时态:过去、现状、未来 信息范围:点、线(带)、面、域 信息载体:文本、数值、图形、图像、声音 信息来源:地面调查、遥感、基础地理数据 信息质量:综合、动态、最小新度 表现方式:个体与总体、量、结构、单位占有量的相对值和绝对值 5.三类调查的基本概念,内容,周期 答:全国森林资源清查:简称一类清查。其调查目的是为掌握全国和省(区、市)森林资源现状与消长变化动态,宏观分析森林资源变化与发展趋势,为制定全国林业方针政策,编制和调整各种林业规划、计划,开展森林资源监测,预测森林资源发展趋势提供科学决策依据。全国森林资源清查主要是以数理统计理论为基础,采取设置固定样地为主,进行定期实测。调查内容主要是国家森林资源连续清查的主要对象是森林资源及其生态状况。调查周期为每5年1次。 森林资源规划设计调查(简称二类调查)。森林资源规划设计调查(简称二类调查)是以国有林业局(场)、自然保护区、森林公园等森林经营单位或县级行政区域为调查单位,以满足森林经营方案、总体设计、林业区划与规划设计需要而进行的森林资源调查。调查单位是小班。调查周期为10年1次。 森林资源作业设计调查简称三类调查,是以某一特定范围或作业地段为单位进行的作业性调查,一般采用实测或抽样调查方法,对每个作业地段的森林资源、立地条件及更新状况等进行详细调查,目的是满足林业基层生产单位安排具体生产作业(如主伐、抚育伐、更新造林等)需要而进行的一种调查,一般在生产作业开展的前一年进行。其调查成果直接服务于调查目的,例如:林业上常见的伐区作业设计调查、造林作业设计调查等。 6.森林资源信息编码原则 答:1)唯一性:每一编码对象仅被赋予1个代码,在整个系统中,1个代码唯一表示1个对象。 2)简单性:代码结构应尽量简短,以节省机器存储空间和减少代码的差错率,

国家青藏高原科学数据中心 黑河综合遥感联合试验:Envisat ASAR遥感数据集 英文标题:WATER: Envisat ASAR dataset 1、摘要 2007年,2008年和2009年Envisat ASAR数据179景,覆盖黑河全流域。其中, 2007年共63景,2008年共71景,2009年共45景。 成像模式和获取时间分别为:APP可选择极化模式,时间范围为2007-08-15至2007-12-23,2008-01-02至2008-12-20,2009-02-15至2009-09-06;IMP成像模式,时间范围为2009-06-19至2009-07-12;WSM宽幅模式,时间范围为2007-01-01至2007-12-30, 2008-01-01至2008-11-28,2009-03-13至2009-05-22。 产品级别为L1B级,未经过几何校正,为振幅数据。 黑河综合遥感联合试验的Envisat ASAR遥感数据集主要通过中欧“龙计划”项目(项目 编号:5322和5344)获取;2007年和2008年1月的WSM宽幅模式数据是从ITC的Bob Su教授处获得;8景APP可选择极化模式数据从中国科学院对地观测与数字地球中心购买。 2、关键词 主题关键词:航天遥感,雷达影像 学科关键词:遥感数据 地点关键词:黑河流域, 森林水文试验区, 中游干旱区水文试验区, 上游寒区水文试验区 时间关键词:2007, 2009, 2008 3、数据细节 1.比例尺:None 2.投影:4326 3.文件大小:44963.8MB 4.数据格式: 4、空间范围 - 北:42.685 - 西:97.399 - 东:102.125

八年级下册地理知识点大总结 第五章中国的地理差异 一、地理差异显著 1.自然环境差异显著: (1)气温:自南往北,纬度逐渐升高,气温逐渐降低。 (2)降水:自东南沿海向西北内陆递减。 (3)地势:自西向东,呈阶梯状分布,逐级下降。 2.人文环境差异显著: 农业具有西牧东耕、南稻北麦的分布特点;人口、城市、交通线表现为东密西疏的分布特点;经济发展水平东部高,西部低。 代号区域界线主导因素 Ⅰ西北与北方:季风区与非季风区界线降水 Ⅱ青藏与其他地区:地势一、二级阶梯界线吻合地势或地形 Ⅲ南方与北方:秦岭—淮河气温、降水(或气候) ⑴1 月0℃等温线经过的地方⑵亚热带与暖温带的分界线 ⑶800 毫米等降水量线经过的地方⑷湿润地区与半湿润地区的分界线 ⑸旱地农业与水田农业的分界线⑹亚热带季风气候与温带季风气候的分界线 ⑺北方地区与南方地区的分界线 第六章北方地区 一、自然特征

1.黑土地、黄土地: (1)位置:北方地区大体位于大兴安岭、青藏高原以东,内蒙古高原以南,秦岭-淮河以北,东临渤海和黄海。 (2)地形:以平原和高原为主。东北平原被称为“黑土地”,华北平原和黄土高原被称为“黄土地”。(3)气候:地跨中温带和暖温带,大部分属温带季风气候,属于半湿润区。 2.重要的旱作农业区: (1)发展优势:平原面积大,土壤肥沃,耕地集中连片。 (2)农作物粮食作物:小麦、玉米、谷子;经济作物:甜菜、棉花、大豆 制约条件措施发展方向 灌溉水源不足,春旱严重跨流域调水如南水北调等节水农业 华北地区春旱的主要原因(1)春季少雨;(2)春季升温快,蒸发量大;(3)春季正值华北地区冬小麦返青和玉米、棉花出苗,农业用水量较大。 二、“白山黑水”——东北三省 1.自然环境 (1)位置、范围:东北三省包括黑龙江省、吉林省、辽宁省。 (2)地形:以山地和平原为主。“山环水绕、沃野千里” (3)气候:冷湿。大部分地区冬季漫长严寒,夏季短促温暖;降水集中在夏季,冬季降雪较多 2.农业发展——从“北大荒”到“北大仓”: (1)发展条件

附表1 珠三角森林资源基础数据统计表 序号统计单位土地面积 (km2) 森林面积 (万hm2) 生态公益林面积 (万hm2) 森林覆盖率 (%) 森林蓄积量 (万m3) 林业产业产值 (万元) 森林碳储量 (万t) 森林公园 (个) 湿地公园 (个) 0珠三角54733274.8190.1450.3512202.113628634231910.082203 1广州市728731.088.7941.811358.3867777903552.35491 2深圳市19538.09 4.5141.48278.954273766729.48110 3珠海市16545 3.5829.51294.853*******.9471 4佛山市38487.23 2.719.72418.6268176171094.74260 5惠州市1135669.2224.360.872885.4112576157545.71350 6东莞市24728.62 2.235.8350.698929767917.11170 7中山市1800 3.39 1.7219.42214.393532484560.6630 8江门市954141.1816.1443.721776.420630464645.51100 9肇庆市1482210126.268.394624.47210251512093.58621 数据来源:①土地面积数据引自《广东统计年鉴》,中国统计出版社,2012年。 ②其它数据引自《关于印发新一轮绿化广东大行动目标任务的通知(粤林〔2014〕1号)》,广东省林业厅。 59 / 10

附表2 珠三角各中心城区绿化现状统计表 序号统计单位绿化覆盖 面积(hm2) 建成区绿 化覆盖面 积(hm2) 绿地面积 (hm2) 建成区绿 地面积 (hm2) 公园绿地 面积(hm2) 公园个数 (个) 公园面积 (hm2) 人均公园 绿地面积 (m2) 建成区绿 化覆盖率 (%) 建成区绿 地率(%) 0珠三角3767421374043310441231164052719963983015.9741.7237.11 1广州市13214938224124420337979971217447215.0140.1535.50 2深圳市97598366099637431821145276532045216.345.0239.13 3珠海市31505532252174732136526175910.1944.9739.99 4佛山市1153356001040153001777126126110.2437.1134.67 5惠州市608360535398534112907276710.9737.6633.23 6东莞市780733470872877322238937803618214.6743.3640.26 7中山市3176317629092909703384199.0836.3833.32 8江门市8853488285564603865477587.5240.5438.22 9肇庆市7772283048922390109214376021.1138.0132.1数据来源:《中国城市建设统计年鉴》,中华人民共和国住房和城乡建设部,2012年。 60 / 10

林业专题空间数据质量控制标准 1主题内容与适用范围 数据的质量关系到林业科学数据中心的生命力,对数据加工整合的全过程实施有效的监督和质量控制,是数据整合质量的重要保证。本标准对林业科学数据中心的林业专题数据整合过程中的数据质量控制做了相关的规定。 本标准适用于林业科学数据共享工作中对林业专题空间数据的整合处理。2参考标准 林业专题空间数据加工处理技术规范(“林业科学数据库和数据共享技术标准与规范《第一辑》,2004年3月) 3术语和定义 质量控制 quality control 指为了达到数据质量要求所采取的作业方法。 4林业专题空间数据质量控制标准 4.1 数据定义范围 林业专题空间数据的来源复杂、类型繁多、分布分散,林业科学数据中心对空间数据的整合工作主要是由纸质图、栅格扫描图、电子版矢量图以及分类遥感影像等加工制作成以矢量格式存储的各种林业专题图和与其相关的辅助图。4.2 数据类型 由于数据来源的复杂性,它导致了林业专题图的空间范围、时间、比例尺、数学基础、属性等信息的多样性。 林业专题空间矢量数据按照几何特征可分为点、线、面三种基本类型;按照专题类型可分为森林分布图、林相图、林业区划图、林业规划图、林业工程分布图、样地分布图、林带分布图等诸多专题。 4.3 质量控制范围 林业专题空间数据的质量控制主要包括数据自身的质量评估和是否符合林业科学数据中心的汇交规定两方面内容。 4.4 数据质量评估 数据自身的质量是数据的质量控制最核心部分,本标准主要针对这方面内容作相关的规定。 4.4.1数据整合基本原则 在确保空间数据来源具有可靠性的基础上,林业领域专家根据其使用价值和科技意义等进行评估和筛选、制定有效的整合技术和方法,再由专业人员进行加工。

第一章从世界看中国 第一节辽阔的疆域 1.地理位置:纬度位置:大部分位于北温带,少部分在热带,没有寒带。海陆位 置:亚欧大陆东部,太平洋西岸半球位置:位于北半球、东半球。 2.我国国土面积为960 万平方千米,名列俄罗斯和加拿大之后,排名第三。 3.我国相邻的国家有14 个。与我国隔海相望的国家有6 个。4.我国濒临的海洋,从北到南依次是渤海、黄海、东海和南海。台湾东岸直接濒临太平洋渤海近岸有我国最大的盐场——长芦盐场。东海有我国最大的渔场——舟山渔场。 5、造成帕米尔高原和乌苏里江晨昏差异的原因是经度位置,造成海南岛和黑龙江季节差异的原因是纬度位置。 6.省级行政区:分级,名称,简称,行政中心(省会),位置▲ (1)我国行政区域分为省、县、乡三级 (2)目前,我国共有34个省级行政单位,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个 特别行政区。 (3)34 个省级行政单位:(以下为简称) 7.①跨经度最广的是内蒙古;②跨纬度最广的是海南;③纬度位置最低的是海南; ④最偏北、纬度位置最高、最偏东、最先见到日出的是黑龙江;⑤完全在热带的是海南;⑥北回归线穿过的有云南、广东、广西和台湾。 第二节众多的人口 1.我国人口特点:人口基数大(2010 年,我国总人口为13.40亿,占世界人口1/5以上);人口基数大,人口增长快。 2.人口的基本国策:实行计划生育,控制人口数量,提高人口素质。 3、二胎政策:2016 年(我国劳动年龄人口数量下降,老年人口比重不断上升) 1、我国人口密度:我国人口密度为143人/ 平方千米,是世界平均人口密度的3倍 多。人口密度(人/平方千米)=某地区人口数(人)/ 该地区面积(平方千 米) 2、我国人口的分布:不均匀,大致以黑河- 腾冲为界,东南多,西北少。东部地区面占43%,人口占94%;西部地区面积占57%,人口占6%。人口东多西少(人口分布的特点) 3、造成我国人口分布差异的原因 地形;东部海拔较低,以平原、丘陵为主;西部海拔较高,以高原、山地为主。气候:东部以季风气候为主,温暖湿润;西部以温带大陆性气候和高原山地气候为主。 交通:东部交通运输网稠密,交通便利;西部交通运输网稀疏,交通不便。经济:东部经济发达,西部经济相对落后开发历史:东部地区开发历史悠久,西部地区开发相

七年级上学期地理复习题(商务·星球版) 第一单元地球 第1课地球的形状和大小 【地球的形状】 1.人们对地球认识经历了一个漫长的探索过程。如我国周代就有“天圆如张盖,地方如棋局”的盖天说;后 来我国东汉天文学家张衡提出“浑天说”,认为“天之包地,犹壳之裹黄”:最后人们终于知道地球是一个两极部位略扁,赤道略鼓的不规则的球体。 2.1519年9月,葡萄牙航海家麦哲伦率领船队,从西班牙出发,渡过大西洋,绕过南美洲的南端,进入太 平洋,然后穿过印度洋,绕过非洲南端,于1522年9月回到原来的地方。首次实现了人类环绕地球一周的航行,证实了地球是一个球体。 3.1961年4月16日,苏联“东方一号”载人宇宙飞船发射成功,宇航员加加林成为人类历史上第一个亲 眼目睹地球是个球体的人。 4.提出证据说明地球是个球体: (1)站在海边,遥望远处驶来的船只,总是先看到桅杆,再看见船身,而且送离岸的船总是船身先消失,桅杆后消失。 (2)站得高,看得远。 (3)发生月偏食时,地球挡住一部分月光,使地球的影子投射在月面上,就像给地球照镜子,使我们看见了地球的球体形状。 【地球的大小】 1.读“地球大小示意图”,回答问题: (1)图中A代表地球的极半径,长度是6357千米; (2)图中B代表地球的赤道半径,长度是6378千米; (3)图中C代表地球的平均半径,长度是6371千米; (4)图中D代表地球上的赤道,周长是40000千米; (5)地球的表面积是5.1亿平方千米。 (6)从上面的数据说明,地球的形状是一个两极部位略扁, 赤道略鼓的不规则的球体。 2.说明地球大小的数据:①地球的半径;②地球的赤道周长;③地球的表面积。 第2课在地球仪上认识经纬网 【地球的模型-地球仪】 1.人们仿照地球的形状,并且按照一定的比例把地球缩小,制作了地球的模型-地球仪。 2.在地球仪上,人们用不同的颜色、符号和文字来表示陆地、海洋、山脉、河湖、国家和城市等地理事物 及其分布。 3.地球仪的用途:可以方便我们知道地球的面貌,了解地表各种地理事物的分布;还能够形象直观地演示 地球的自转、公转等现象。 4.地轴是假想的地球旋转轴。地轴北段与地球表面的交点是北极,地轴南段与地球表面的交点是南极。 5.地球表面与南、北极点距离相等且与地轴垂直的大圆圈,就是赤道。 【纬线和经线】 1.在地球仪上,与赤道平行的圆,叫纬线。

森林资源信息管理学复习内容 1. 森林资源的特点 答: (1)森林资源的可再生性和再生的长期性;(2)森林资源功能的不可替代性;(3)森林资源产品转化的巨差性;(4)森林资源具有多种功能,可以提供多种物质和服务。 2. 森林资源信息管理概念与内涵 答:森林资源信息管理是对森林资源信息进行管理的人的社会实践活动过程,它是利用各种方法与手段,运用计划、组织、指挥、控制、协调的管理职能,对信息进行收集、存储、加工、生产提供使用服务的过程,以有效地利用人、财、物,控制森林资源按预定目标发展的活动。其前提是森林资源管理,强调信息的组织、加工、分配、服务的过程。通过信息对森林资源及其管理进行分析、决策与控制协调来规范人的行为。 3. 森林资源信息管理原理 答:复杂系统原理;多元化原理;时空综合化原理;中心渐递性原理;社会开放性原理;动态原理;整分合原理。 4. 三类调查的基本概念,内容,周期 答:全国森林资源清查:简称一类清查。其调查目的是为掌握全国和省(区、市)森林资源现状与消长变化动态,宏观分析森林资源变化与发展趋势,为制定全国林业方针政策,编制和调整各种林业规划、计划,开展森林资源监测,预测森林资源发展趋势提供科学决策依据。全国森林资源清查主要是以数理统计理论为基础,采取设置固定样地为主,进行定期实测。调查内容主要是国家森林资源连续清查的主要对象是森林资源及其生态状况。调查周期为每5年1次。 森林资源规划设计调查(简称二类调查)。森林资源规划设计调查(简称二类调查)是以国有林业局(场)、自然保护区、森林公园等森林经营单位或县级行政区域为调查单位,以满足森林经营方案、总体设计、林业区划与规划设计需要而进行的森林资源调查。调查单位是小班。调查周期为10年1次。 森林资源作业设计调查简称三类调查,是以某一特定范围或作业地段为单位进行的作业性调查,一般采用实测或抽样调查方法,对每个作业地段的森林资源、立地条件及更新状况等进行详细调查,目的是满足

广西林业信息化建设成果突出 2012年,广西林业信息化建设工作全面快速推进,取得了较大的阶段性成果,为发展现代林业、建设生态文明、促进科学发展提供有力保障... 中国园林网1月28日消息:2012年,广西林业信息化建设工作全面快速推进,取得了较大的阶段性成果,为发展现代林业、建设生态文明、促进科学发展提供有力保障。 一、2012年林业信息化建设成果突出 (一)基础设施日益完善 一是完成广西森林资源保护中心综合楼智能化建设。截至2012年12月,已完成广西森林资源保护中心综合楼的布线、中心机房、网络系统、会议室音视频系统、林业指挥中心、安防监控系统、信息广播系统等建设项目,为该综合楼年底的投入使用打下坚实的信息化建设基础,极大地促进了全区信息化建设。二是完成广西林业专网建设。依托广西电子政务外网搭建广西林业专网,2012年9月完成全区市级和直属单位的建网工作,正式建成广西林业专网,为广西林业信息化建设奠定了良好的发展基础。 (二)网络应用逐步拓展 一是广西林业综合协同办公系统正式试运行。广西林业综合协同办公系统于2012年6月1日起上线试运行。目前已将厅机关、二层机构、直属单位,市、县林业局联为一体,联通了205个单位,初步建立了广西林业综合协同办公和业务应用的统一平台。二是门户网站改版工作完成正式上线运行。新版广西林业门户网站经过近半年时间的建设和调试,于6月29日与广西林业信息网进行切换,开始试运行。新网站运行后,点击率增加明显,群众参与度逐步加大。2012年访问量突破35万人次。目前网站运行情况良好,成为广西林业在互联网上宣传林业法规政策、展示改革发展成果、依法行政、为民服务的重要窗口。三是广西林业视频会商会议系统正式运行。现已建成包括自治区林业厅、14个市林业局、13个自治区直属国有林场和广西生态学院、2家直属国家级保护区(与直属国有林场共用会场)等31个单位的视频会商会议系统。该系统以广西电子政务外网为骨干传输网络,同时传输数据、音频、视频信号,实现了各单位自主、双向或多向召开视频会商会议的功能。全年该系统共转播国家林业局视频会议11次,自治区自行召开视频会议5次,运行效果良好。四是业务应用系统和数据库开发与应用积极推进。2012年区林业厅进一步加大力度推进业务应用系统和数据库开发与应用工作,目前已完成广西县级公益林管理信息系统、全区林地保护利用规划一张图系统、林业项目数据库网络管理系统、义务植树管理软件、职称评审管理系统等信息系统的开发、以及退耕还林工程信息管理系统的升级工作。产业基础信息调查及信息系统、林权登记管理信息(联网)系统、九万山保护局森林防火远程监控预警系统等正在进行开发。(三)数据基础趋于坚实 一是广西林业数据中心建设取得较大突破。完成主要林区森林资源数据入库工作,实现了多种比例尺各种数据的无缝连接和快速漫游。初步实现了足不出户,鼠标轻点,全区每个山头地块的森林资源情况尽收眼底,林业信息化优势开始凸现。广西林业数据中心目前已进入试用阶段。二是制定《广西林业数据库建设地方标准技术规范》。今年开始制定《广西林业数据库建设地方标准技术规范》,目前已完成实施方案等前期工作。 (四)人才队伍初具规模 今年以来,先后举办了协同办公系统操作员、网络技术员、视频会议管理员培训班,培训人数超过1000人,为全区林业系统培训了一批技术骨干,为今后全区林业信息化的大规模建设和运行维护储备了一定数量的专业人才。 (五)信息安全不断加强 今年来,区林业厅按照自治区网络管理有关工作要求,对照网络清理检查的目录,着力抓好

第五章中国的地域差异 一、四大地理区域的划分 1.秦岭—淮河线的地理意义 (1)1 月0℃等温线经过的地方 (2)800 毫米等降水量线经过的地方 (3)暖温带与亚热带分界线 (4)温带季风气候与亚热带季风气候 (5)湿润地区与半湿润地区分界线 (6)黄河流域与长江流域分界线 (7)北方与南方、水田与旱地 (8)温带落叶阔叶林和亚热带常绿阔叶林 2.四大地理区域分界线:秦岭—淮河线、400 毫米等降水量线、青藏高原边缘线 3.四大地理区域:北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区。 4.确定分界线的主导因素:北方和南 方地区:气候(气温、降水) 西北地区和北方地区:夏季风 青藏地区和其他地区:地形地势 二.北方地区 1.位置:秦岭—淮河以北,长城以南,青藏高原、大兴安岭以东。 2.地形:以平原和高原为主。 3.气候:温带季风气候 4.重要农业区:东北平原、华北平原、关中平原。 5.年降水量:400-800 毫米。 东北地区为主)一年一熟,长城以南(华北地区为主)两年三熟或6.作物熟制:长城以北( 一年两熟。 7.主要作物:小麦、玉米、大豆、甜菜、棉花、谷子。 8.耕地类型:旱地。 9.矿产资源:山西大同全国煤炭最多 10.工业区:东北重工业区、京津唐工业区和山东半岛工业区。 三.南方地区 1.位置:秦岭-淮河以南、青藏高原以东地区。 2.民族:云南是中国少数民族最多的省区,被称为旅游天堂。 3.地形区:云贵高原、四川盆地、长江中下游平原、东南丘陵。 4.气候:亚热带和热带季风气候

5.年降水量:800 毫米以上。 6.作物熟制:一年两熟到三熟。成都平原素称“天府之国”、长江中下游平原是“鱼米之乡”。 7.耕地类型:水田 四.西北地区 1.位置:位于长城--祁连山-- 阿尔金山--昆仑山一线以北,大兴安岭以西。 2.面积和人口:面积约占全国的30﹪,四大地理区域面积最大。 3.民族:汉族约占全国的2/3,少数民族主要有蒙古族、回族、维吾尔族、哈萨克族。 4.地形:高原和盆地为主。 5.环境特征:干旱降水东向西减少 6.干旱原因:地处内陆,又有山岭阻隔,来自海洋的湿润气流难以到达,降水稀少。 7.地面植被:东部为肥美草原,中部为荒漠草原,西北为荒漠。 8.河流特点:河流稀少,且大多数内流河。塔里木河是中国最长的内流河。 9.农业类型:以畜牧业为主,种植业多分布在盆地边缘的绿洲,为绿洲农业。 五.青藏地区 1.位置与范围:昆仑山—阿尔金山—祁连山以南,横断山以西、喜马拉雅山以北。 包括西藏自治区、青海省和四川省的西部。 4.自然环境特征:高寒(海拔高) 5.珍惜动物:藏羚羊、雪豹、野驴 6.主要牲畜:牦牛、藏绵羊、藏山羊 7.三江源(长江、黄河、澜沧江) 雅鲁藏布江谷地、湟水谷地) 8.农业类型:农作物一般分布在地势较低的河谷地带( 9.主要农作物:青稞、豌豆、小麦、油菜等。 10.民族和宗教:藏族的主要聚居区。藏族人民多信奉藏传佛教 11.宗教建筑:拉萨市的布达拉宫、西宁市塔尔寺。 第六章东北地区 1.地理位置与范围:东北地区包括黑龙江省、吉林省和辽宁省(简称东北三省),位于中国 东北部,地处东北亚的核心位置,东、北两面与朝鲜及俄罗斯为邻;西接内蒙古自治区, 南连河北省,与山东半岛隔海相望。 2.地形特征:东北地区的地形以平原、丘陵和山地为主,地表结构大致呈半环状的三带:外围是黑龙江、乌苏里江、图们江和鸭绿江等流域低地,中间是山地和丘陵,内部则是广阔的平原。 3.气候特征:东北地区属温带季风气候,冬季寒冷漫长,夏季温暖短暂。东北地区自南向北跨暖温带、中温带(为主)与寒温带,冬季南北气温差异明显。降水多集中在夏季;冬季降 雪较多,地表积雪时间长。

七年级地理下册知识点总结

知识框架: 章 我们生活的大 洲—亚洲 我们邻近的国 家和地区 节 自然环境 人文环境 日本 东南亚 印度 俄罗斯 中东 东半球其他的 国家和地区 欧洲西部 人口、民族、经济 位置、火山地震、经济、文化 位置、气候、河流和城市分布 位置、地形、气候、粮食生产、城市 位置、地形、气候、资源、交通、城市 位置、石油、水、文化宗教 地位、位置、地形、工业、畜牧业、气候、旅游 资源 撒哈拉以南的非洲 位置、气候、地形、经济、人口、粮食和环境 澳大利亚 西半球的国家 极地地区 美国 巴西 南极和北极 位置、农牧业、矿业、城市 位置、地形、人口、工农业 位置、地形、人口、工农业、城市 位置、特征和资源的比较 主要内容 地位、位置、地形、河流、亚洲之最、气候

4、亚洲之最: (1)世界最高的高原:青藏高原(平均海拔 4500 米以上,“世界屋脊”);(注:世 界面积最大的高原:巴西高原)世界最高大山脉:喜马拉雅山脉; (2)世界陆地最高点珠穆朗玛峰(海拔 8848.43 米),世界陆地最低点死海(海拔-415 米); (3)亚洲第一长河是长江,亚洲流经国家最多的河流是湄公河,流经中国(澜沧江)、 缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南。发源于中国青海省,注入南海。(注:世界上流经 国家最多的河流是多瑙河[欧洲],世界上最长的河流是尼罗河[非洲],世界上流域面积 最广的河流是亚马孙河[南美洲]) (4)亚洲面积最大的平原:西西伯利亚平原;世界面积最大的平原:亚马孙平原; (5)世界最大的湖泊:里海(咸水湖);最大的淡水湖:苏必利尔湖[北美];最深和 蓄水量最大的湖泊:贝加尔湖[俄罗斯]; (6)世界最大的半岛:阿拉伯半岛;世界最大的群岛:马来群岛。 5、气候:亚洲地跨热带、北温带、北寒带,受纬度位置和海陆位置的影响,气候具有 复杂多样,季风气候显著和大陆性气候分布广的特点。亚洲东部和南部夏季的降水与夏 季风的强弱有密切关系,受夏季风的影响而易发生旱涝灾害。(图 6.9 6.10 p7 气候类 型、主要国家气候分布,认真完成第 8 页活动题) 第二节人文环境 1、亚洲是世界上人口最多的大洲,其中东亚、东南亚和南亚是人口稠密地区,世界人 口超过 1 亿的国家有 11 个(20XX 年),亚洲有 6 个。分别是中国、印度、巴基斯坦、 孟加拉国、 日本和印度尼西亚。 人口最多的是亚洲, 人口最少的是大洋洲 (除南极洲外) ; 人口增长率最高的是非洲,人口增长率最低的是欧洲。(图 6.14 6.15 p10-11) 2、人口增长对土地的压力。(活动 p12) 3、亚洲民族十分复杂,大大小小有 1000 个,其中汉族是世界上人口最多的民族。亚洲 的三个人类文明的发祥地:黄河—长江流域的华夏文明、印度河流域的印度文明、两河 流域(幼发拉底河和底格里斯河)的古巴比伦文明。共同特点是适宜的温带和热带气候, 丰富的水源,肥沃的土地。(注:两河流域古代气候条件好)不同地区的民族,在建筑、 服饰、音乐舞蹈、礼仪等方面的不同。(图 6.17 p13,活动 p13) 4、亚洲各国经济发展不平衡,绝大多数是发展中国家,如中国、印度;发达国家较少, 如日本。

第六章我们生活的大洲——亚洲 第一节自然环境 1、地理位置:亚洲位于北半球和东半球,东临太平洋,南临印度洋,北临北冰洋,西 部以乌拉尔山、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、黑海和土耳其海峡为界与欧洲相邻, 西南以苏伊士运河为界与非洲相邻,东南隔海与大洋洲相望,东北以白令海峡为界与北 美洲相望。(图 6.2 p2)亚洲的地理分区:东亚、东南亚、南亚、西亚、中亚、北亚。 (图 6.4 p3) 2、亚洲是世界上面积最大,跨纬度最广,东西距离最长的一个洲。(注意不是跨经度 最广的大洲,跨经度最广的大洲和大洋分别是南极洲和北冰洋)面积达 4400 万平方千 米。 3、地形与河流:亚洲地势中部高四周低,受地势影响,发源于中部山地、高原的河流 呈放射状流向周边海洋。(图 6.5 p4,结合图认真完成第 5 页的活动题)