阳性反应点是诊断疾病的重要依据在研究耳穴诊病之前,有个极为重要的前题,就是为什么能从耳廓上诊断出疾病?依据是什么?作用是什么?就是要从耳廓这个微观世界上找到阳性反应点。这是学好耳穴诊断的最关键的问题。 阳性反应点可以发生在疾病未暴露之前,作为早期发现疾病的重要手段,也可以在病愈之后,在耳穴上留下永久的反应痕迹,作为推断既往病史的依据。 耳廓是反应人体疾病信息的一个窗口,在临床观察中,急性病症时,耳穴的低痛阈和低电阻变化为主,而慢性病时与机体的相关耳穴,以变色、变形为主,因此,我们应以耳廓所反映的阳性在疾病的不同阶段的表现作为诊断疾病的依据。 二、阳性反应物的种类:五类二十四种。耳穴视诊法阳性反应的类型、特征及临床意义 1、视色:用目视之法诊断疾病为视诊。视阳性反应点的特征: P193-195红、白、灰、青紫色、深褐色红色反应有:淡红、鲜红、绛红、暗红四种之分: 红色多见急性,热症、痛症,实症。(颜色反应疾病的性质)(色泽反应病的轻重) 淡红色:是疾病初发或恢复期,或病史较长。热毒较轻。如急性腰痛恢复期,十二指肠球炎,颈椎病,月经前期。 鲜红色:急性痛症,炎症,出血性疾病,热势较盛,有继续发展的趋

势。如急性腰腿痛,急性胃炎,急性肠炎,急性牙周炎、扁桃体炎,月经期、胃、十二指肠溃疡,宫颈糜烂、头晕等。 绛红色:病情较重,急性热病。蕴毒较深,血络受伤,胆管阻塞,黄胆。 暗红色:疾病的恢复期,或病程较长者。症属热,虽不甚,但瘀阻较明显。如十二指肠球部溃疡引起变形,十二指肠球部溃疡愈合期1 及月经后期。 红色反应在耳廓穴位可见不同的形状,如点状,像溃疡、宫颈糜烂,也可见片状白色中间有红色反应,如慢性胃炎急性发作。一般病变反应规律是点状红色病变范围小,片状者病变范围大,病情的轻重以耳穴低电阻测定强度为判断标准。 白色反应有淡白、黄白、灰白或外白中红和片红几种不同。 白色多见慢性、器质性、退行性病变,或旧病复发。属虚寒症。慢性浅表性胃炎,在胃区呈大片不规则状白色反应;肝脾不和或脾胃不和,引起腹胀时,腹胀区大片白色反应;慢性胃炎急性发作时,胃区不规则的白色隆起中可见片状红色反应。 肩背肌纤维炎时,肩背穴可见大片状或条片状白色隆起。 淡白色:多见慢性器质性疾病,脏腑器官功能虚弱,抗病能力低下。气血不足,心脾两虚。 苍白色:多见于痛症、惊吓所致疾病。病因是因体虚而受寒邪。 灰白无泽:多见重病,病情严重,难以恢复,提示气血枯竭,阳气衰

一、 耳穴的解剖 神经:脊神经【C2-C4】,脑神经,颈交感干 【1】,脊神经:耳大神经,枕小神经 (1)耳大神经:起于第C2-4,行于胸锁乳突肌后缘深层,经中点行于胸锁乳突肌浅层,上行于耳垂,分为耳下支【耳前支】和耳上支【耳后支】。主感觉。 A,耳前支:在耳垂根部分三支,耳垂支,耳中支,耳上支 1,耳垂支,呈伞状分布皮下,偶有小支至耳垂外侧与耳颞神经的耳屏支吻合。 2,耳中支,分2支到耳垂外侧面,小支从屏间切迹后窝穿出至耳垂前面;大支从对耳屏外上方(枕区)穿出至耳廓外侧面。 3,耳上支,至耳廓内侧面的耳缘分为2支,一支到耳垂外侧面分布于耳舟区,一支沿耳轮缘上升 B,耳后支:至耳大神经分出,斜出耳后肌,分布耳廓内侧面,常有小支与枕小神经相交通,穿软骨至耳廓外侧面,。 (2)枕小神经:起于第C2-4,沿胸锁乳突肌后缘斜向后上方至耳轮根部,转折至耳轮内侧面后上部分为3支,耳背上1/3,耳轮后上缘;三角窝,对耳轮上下角;耳舟上部。主感觉。 【2】脑神经:耳颞神经,迷走、舌咽、面神经混合支 (1)耳颞神经:三叉神经的下颌神经分支,循耳轮前缘上行,发

出分支到外耳轮前壁,耳屏,耳轮脚,三角窝,部分延伸至 耳垂及耳甲艇,与耳大神经,枕小神经,迷走神经交织成网。(2)迷走、舌咽、面神经混合支:分布耳后肌和耳廓内侧面中上部,分支穿耳背至耳廓外侧面,分布外耳门,耳轮脚起始部, 耳甲艇,耳甲腔 【3】颈交感干:起于颈静脉丛,沿血管分布。 综述:耳垂,耳轮,对耳轮,耳舟主要是耳大神经和枕小神经分布,耳甲区主要是迷走、舌咽、米神经混合支分布,三角窝可见所有耳廓神经分布。 七、耳穴的分布定位 分区:屏间切迹下缘至耳垂下缘划3条等距离水平线,在第二条水平线上引2条垂直线,由内而外,由上而下分为9个区域 牙:1区中点 1,治疗牙痛要穴。 2,诊断上无特定意义。 下颚:2区上线内、中1/3交点 1 ,治疗唇炎,口腔溃疡,三叉神经下颌支疼痛。 2,下腭,舌,上腭出现隆样突起,多为复发性口腔溃疡。 上腭:2区外线上3/4与下1/4交点 1 , 治疗唇炎,口腔溃疡,三叉神经下颌支疼痛。

耳穴诊断原理 全网发布:2011-06-23 20:42 发表者:李志明 (访问人次:1428) 自从法国罗杰Nogire.P的耳穴分布图问世以来,全球医学界在这个新的领域中,不断地实践、研究和探索,尤其是近几年来,新的电子技术、电脑技术在耳穴诊、疗上的运用,促使临床医疗和基础理论方面,都有了日新月异的进展。因此,一个独立的、自成体系的新学科——耳穴医学脱颖而出,事实证明它具有无限的生命力! 当人体某脏器患病时,在相应的耳穴处,出现“电阻抗”的变化。目前认为它的产生与细胞膜的生物电现象有关。 一、耳廓细胞的生物电现象和兴奋性 细胞膜为一种半透膜,对不同浓度和不同离子的通透性不同。膜外钠离子(Na+)的浓度高于膜内的36倍;而膜内钾离子(K+)的浓度高于膜外的38倍,浓度高者向低处流动。 当组织细胞受到刺激或激惹时,则产生了以下程序: (1)钠通道首先开放,致使Na+内流,造成细胞内带正电荷的Na+离子增多,因此,电位突然升高,由-90毫伏上升到+20毫伏,这种膜内、外离子的运转所产的电位,叫作“动作电位”。 (2)继之,钾通道亦开放,则出现了K+外流,使膜内的电位下降至-60毫伏左右,以上为细胞内外离子因浓度不同而“主动转移”。 (3)钠—钾泵的工作,使钠、钾离子各回原位,恢复原来状态,即“静息电位”,大约为-70毫伏~90毫伏。钠原的工作须消耗能量ATP及产生生化代谢,此为离子的“被动转移”。 以上电位的变化,时间很短暂,且各处细胞不同,心肌细胞约为300~400毫秒,耳廓细胞生物电的电位变化,尚待进一步的研究。 综上所述,细胞膜内、外离子的运转产生了电位的变化,即产生了“动作电位”,而它的 出现即为细胞兴奋的指征!我们用现代电子仪器即可捕捉到这些生物电的微妙变化。二、耳穴敏感点电学变化的形成 机体的体表与内脏有密切的相互关系。巴甫洛夫早在50年代即提出“体表——内脏功能相关”学说,这种相互关联,可以存在着一定的“定位”上的特异性,如:冠状动脉粥样硬化性心脏病在心胶痛发作时的左上肢牵涉痛;胆囊炎发作时的右肩牵涉痛等,它们之间联系的桥梁是神经、体液以及经络——现称为第三平衡系统,而联系的动力是通过细胞的电学改变来实现的。 现代生理学实验表明,来自内脏或躯体某一部位的神经冲动,与来自皮肤某部或某穴位的神经冲动,可以到达同一或邻近的神经元,发生聚合反应并相互影响。因此,当某内脏或躯体某局部有病变时,这些病理性的冲动与耳穴相应的神经元之间,则发生了病理性的联系,而且大大提高了这些神经元的兴奋性,而这种兴奋性又可通过相应的神经元或经络传递到耳廓相应的耳穴,使该处发生电阻抗降低、导电量增高的电学变化,即形成了耳穴敏感点。 三、对耳穴的研究实验和学说 (1)美藉朝鲜人Cho.M.H经过20余次人体实验后,提出的“德尔他(delta)反射,印证了上述论点。他将电子测温计的探头固定在耳廓的指穴或足穴或肩穴或腹穴上,然后在躯体的相应部位,进行冷、热或针刺等刺激,在10~15秒内,相应耳穴的皮温上升1℃—5.5℃,维持时间不等,最长可达2小时,其中有个体差异;而非相应的耳穴,皮温则不升高。Cho.M.H指出:这种躯体(或内脏)、耳廓之间,存在着双向性的反射径路,这不仅是耳穴刺激法的基本反射径路,也是其他穴位(体穴)刺激疗法的生理学基础。由于这一反射图为三角形,颇似尼罗河下游的三角洲,故称为德尔他反射。(2)孙庆余氏认为,传导生物电的通路是经络,经络是人体内生物电轴现象,它是一种独特的电子束,沿着特定的路线循行的电磁波,这种生物电在体内借助体液中含有的 答案第1页,总6页

耳穴疗法 概念: 耳穴就是全身各部组织、器官与内脏依靠经络在耳郭上得特定反应点(区)。它能反映机体各部得生理功能与病理变化,所以,可利用耳穴诊断、治疗与预防疾病。 一、耳郭解剖标志 耳轮、耳轮脚、耳轮结节、耳轮尾、对耳轮(对耳轮体、对耳轮下脚与上脚)、耳屏、对耳屏、屏上切迹、屏间切迹、屏轮切迹、耳舟、三角窝、耳甲(耳甲艇、耳甲腔)、外耳门、耳垂、耳背沟。 二、耳穴分布规律 耳穴在耳郭得分布规律犹如子宫内得胎儿倒置位:耳垂→头面部,对耳屏→头、脑、神经中枢,屏轮切迹→脑干,耳屏→鼻、鼻咽部、咽喉,屏上切迹→外耳,对耳轮体→躯干、运动系统,对耳轮下脚→臀部、坐骨神经,对耳轮上脚→膝部、小腿,耳舟→上肢,三角窝→盆腔、内生殖器,耳轮脚→膈肌,耳轮脚周围→消化道,耳甲艇→腹腔,耳甲腔→胸腔, 屏间切迹→内分泌。 三、耳穴命名原则 ㈠、解剖名称:如眼、肺、小肠、子宫、膝、乳腺等。 ㈡、神经系统:脑、脑干、丘脑、额、颞、顶、枕、交感、迷走神经(耳中穴)、坐骨神经、皮质下区、神门、兴奋等。 ㈢、内分泌系统:脑垂体、内分泌、甲状腺、肾上腺、卵巢、促性腺激素、睾丸、胰腺等。 ㈣、五脏六腑:心、肺、肝、脾、肾、胃、小肠、大肠、胆、膀胱、三焦等。 ㈤、临床经验:耳鸣沟、平喘、饥点、快活穴、冠心沟、腹水区、过敏区、肿瘤特异区等。 ㈥、其她:如耳中、屏尖、肝阳、轮1~6等。 四、耳穴定位 常用耳穴:耳郭前面160余个,背面36个。根据耳穴分布规律与耳穴图,都能找到。为方便起见,再补充以下内容:

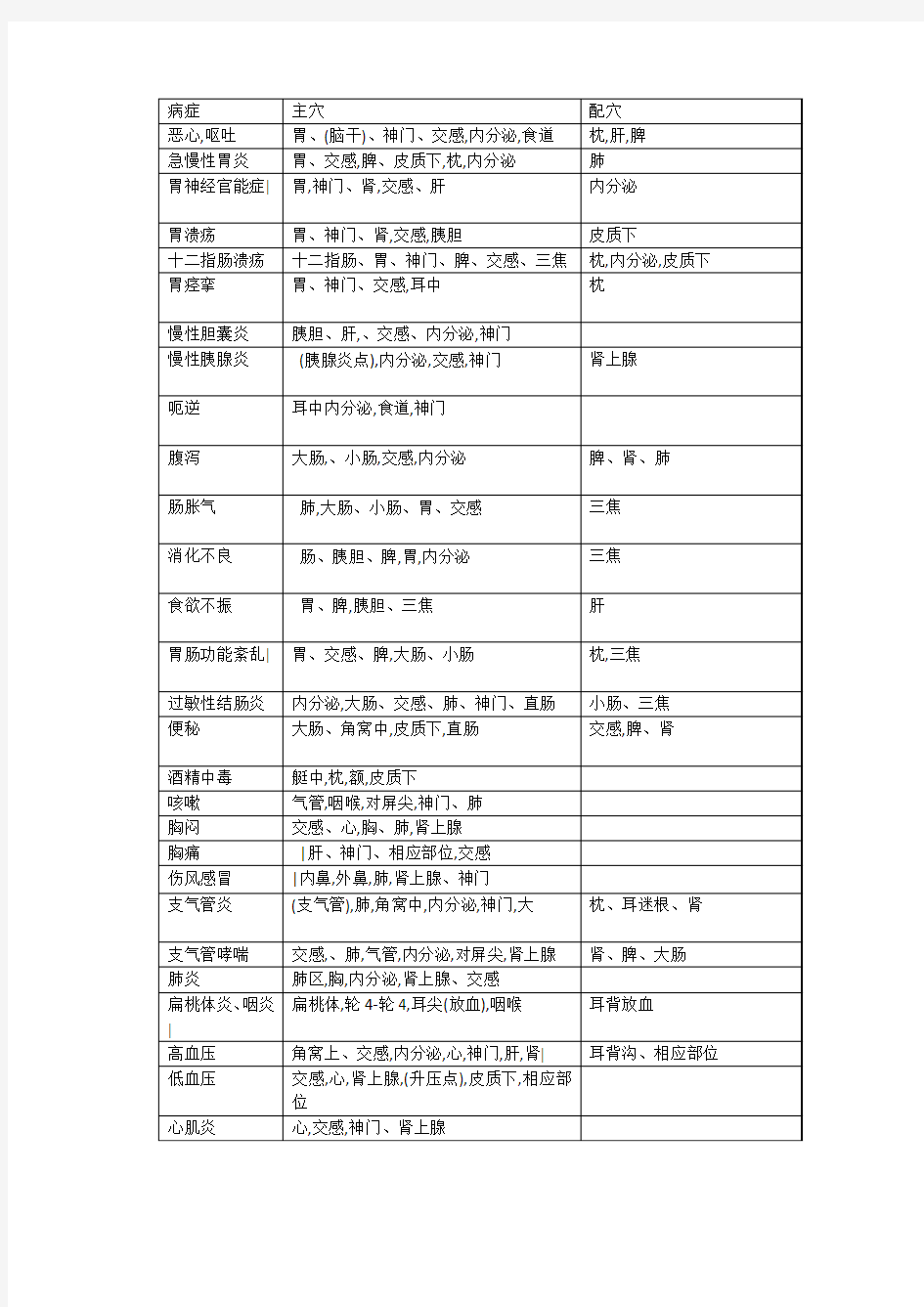

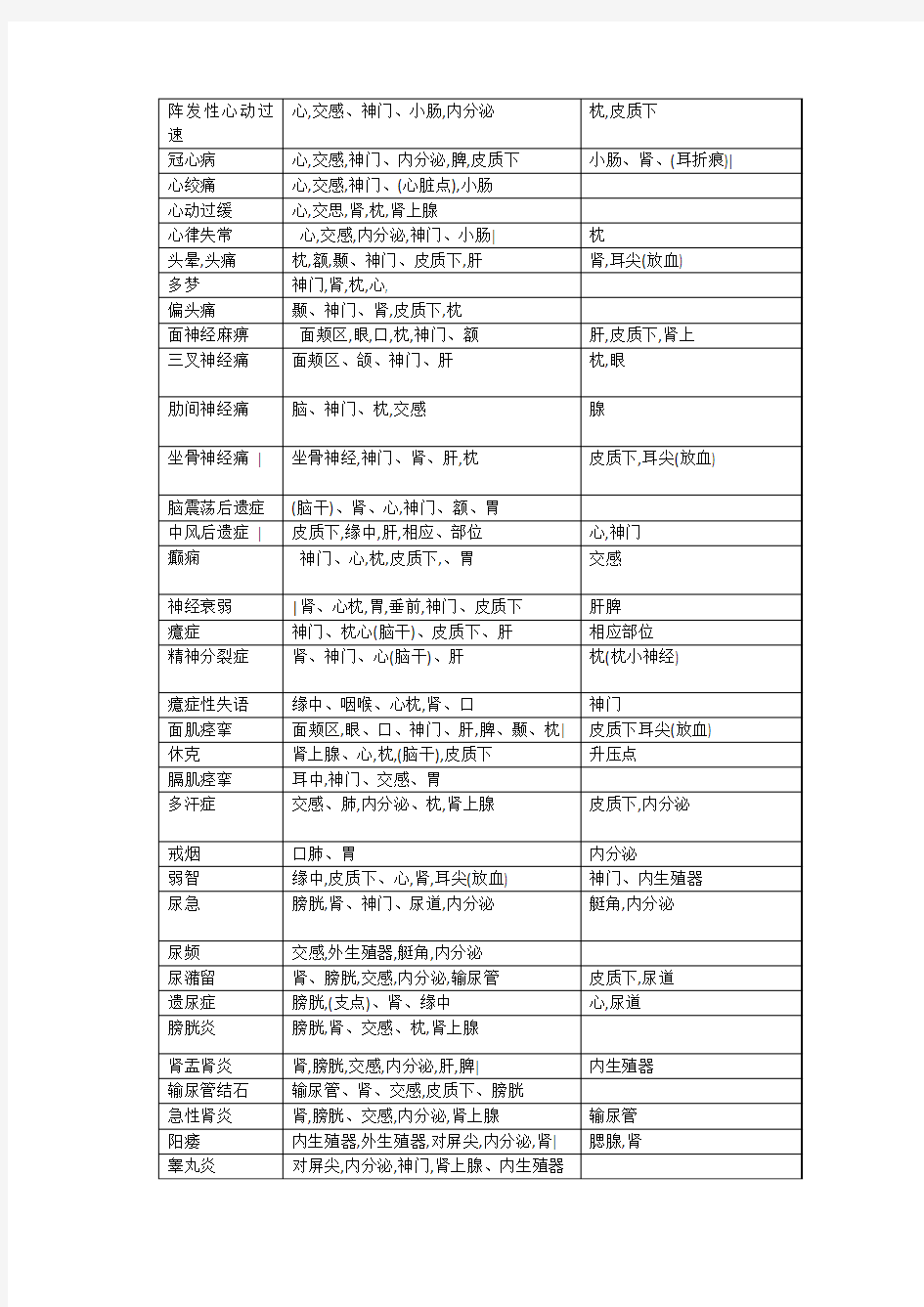

㈠、耳垂九区划分法:自屏间切迹软骨下缘至耳垂下缘划三条等距离水平线,再将第一条水平线分成三等分,从各等分交点向下作两条垂线,由上而下、由内向外把耳垂分成1、2、3、4、5、6、7、8、9等九个区。 ㈡、轮1~轮6定位法:自耳轮结节下缘至耳垂下缘中点划为五等分,自上而下为轮1、轮2、轮3、轮4、轮5、轮6。 五、耳穴功能 耳穴既可帮助定位诊断,又能治疗甚至预防病症。但每个耳穴功能复杂,牵涉西医、中医知识与临床经验。其功能通过“顾名思义”多可明了,如胃、神经衰弱点、便秘点、聪明穴、兴奋点等。但也有例外,见下表。 特殊耳穴功能简表 名称功能 神门镇静、镇痛、消炎 交感调节自主神经、扩张血管、内脏解痉止痛、止涎、止汗、止酸 腹水点治疗腹水、浮肿、神经血管性及内分泌紊乱水肿、肥胖 耳尖放血可退烧、消炎、镇静、止痛、降压、抗过敏、清脑明目 屏尖放血可退烧、消炎、镇静、止痛 膈止血、解痉、镇静、止痒 耳中又称迷走神经点、支点、零点。调整内脏功能,治疗肝、胆、心血管病及糖尿病、夜尿症 目1 治青光眼要穴。还治视网膜炎、虹膜睫状体炎及睫状体炎。 目2 调节屈光不正治散光,消退外眼炎症 肝阳刺出血治疗慢肝、迁肝导致得肝阳上亢证 轮1 放血治疗肢端疾患:关节炎、麻木、皮肤病 轮2 放血治疗肩周炎、网球肘 轮3 放血治疗颈椎病、肩背痛、肩周炎 轮4 放血治疗口腔疾患、颞颌关节炎及功能紊乱、颈肩痛 轮5 放血治疗中耳炎、耳痛、耳堵塞感、耳鸣、听力下降 轮6 放血治疗咽炎、喉炎、扁桃体炎

中国医学科学院,中国协和医科大学,中国免疫学会(北京10005) ?综述? 耳穴诊断法及其发展 王虹峥 耳穴诊断是通过观察耳廓形态变化以诊断疾病,按压耳部穴位以疏通经络治疗疾病的一种方法,在我国已有悠久的历史。用双目视诊,用压力棒触诊,用探测仪在耳廓穴位上检查,并结合患者的主症及耳廓的阳性反应,辨其病属何脏何经,析其症属寒热虚实,以四诊八纲为指导,拟定主穴及辅穴的辨证治疗方法。耳穴诊断是我国中医针灸学的重要组成部分,近50年来又有新的发展,在基本理论、临床实验等方面都取得了一定成就。耳穴诊断对人体疾病能作出一定的定位诊断,对某些疾病还有早期和预后诊断的意义,已应用于百余种疾病的治疗和辅助治疗之中,此法在长期的医疗实践中得到不断的丰富,对防治多种疾病起到了积极作用。 1 耳穴诊断理论的发展早在《黄帝内经》成书前,古代医家就有了“耳脉”的记载。长沙马王堆西汉墓出土的大批医籍简帛中,有《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》,是迄今已知的最早的经脉学和灸疗学专著。《黄帝内经》对耳与经络脏腑及人体各部的生理病理关系就作了更加详细的记述。 《阴阳十一脉灸经》中记载了与上肢、眼、颊、咽喉相联系的“耳脉”,《黄帝内经》一书中对耳与经脉、经别、经筋的关系都有了较多的记述。如《灵枢?邪气藏腑病形篇》曰:“十二经脉,三百六十五络,其气皆上于面走空窍,其精阳之气,上走于目而为晴,其别气走于耳而为听”。《灵枢?经脉篇》曰:“小肠手太阳之脉,其支者……却入耳中”,“三焦手少阳之脉,……其支者……系耳后直上出耳上角……其支者,从耳后入耳中,出走耳前”,“手阳明之别……入耳,会于宗脉”,“胃足阳明之脉……上耳前”,“膀胱足太阳之脉……其支者,从巅至耳角”。而《素问?缪刺论》曰:“邪客于手足少阴太阴足阳明之络,此五络皆会于耳中”。以上医籍指出,十二经脉循行分布于耳廓周围,六条阳经直入耳中或布于耳周,六条阴经则通过络脉与耳相联或通过经 别与阳经相合间接上达于耳。由此可见十二经脉与耳 都有密切联系,故《灵枢?口问篇》说:“耳者,宗脉之所聚也”。 耳与人体脏腑有着极为密切的关系,《素问?金匮真言论》曰:“南方赤色入通于心,开窍于耳,藏精于心”。《灵枢?脉度篇》曰:“肾气通于耳,肾和则耳能闻五音矣”。《难经?十四难》曰:“肺主声,令耳闻声”。历代医家亦在实践中认识到耳与脏腑及整体的密切关系。最有代表性的是唐代医家孙思邈,他提出了“心之窍寄见于耳”的观点,从而使“君主之官”的心与耳密切相关的理论得到阐发,这一认识被后世普遍接受,而清代《厘正按摩要术》一书则提出耳背分属五脏的理论,成为宋代至清代论述耳与脏腑生理关系的最为新颖的观点。本世纪50年代(1957年),法国医学博士P.Nogier 发现“外耳并非单纯为一弯曲软骨,它与内脏存在密切关系,内脏患病时在耳廓上有相应的反应出现”。P.Nogier 提出的形如胚胎的倒置耳穴图,对我 国医学工作者是个很大的启发(1) 。中国中医研究院朱兵教授提出:在人及动物的耳廓,还有一个突出的形态学特征就是有迷走神经耳支分布,来自迷走神经颈静脉节的感觉神经细胞,属躯体传入神经元,主要分布于耳甲腔。在耳甲区的舌咽—迷走神经感觉纤维分布的区域正是耳穴内脏代表区,因此耳穴与内脏的功能联系不是巧合,而是有一系列形态和生理功能为基础的(2) 。50年来,我国学者从耳穴与经络、耳穴与脏腑、耳穴与神经、耳穴与内分泌、耳穴与免疫、耳穴的生物电学说、生物控制论学说、生物全息学说、离子学说等多个方面探讨耳穴的理论基础,均取得了一定的成绩。 许多研究表明,穴位具有特异的电学特征,人体有高导电和低导电阻的点和线存在,这些点和线均与穴位有关,经穴高电位现象是骨胳肌兴奋过程中的综合向量,在肌肉丰厚处这种电位较明显,而在皮下即骨的 地方电位就较弱(3) 。当机体患病时,两侧同名经穴的电阻失衡,在穴位治愈疾病后,两侧同名电阻又变为一样,这说明穴位治疗的机理在于调节经络之虚实使之 平衡的理论是正确的(4) 。 天津科技人员研究发现,家兔和人体的部分穴位

耳穴埋籽 耳穴埋籽,是采用王不留行籽贴于耳穴,刺激耳廓上的穴位或反应点,通过经络传导,达到防治疾病目的的一种操作方法。 一、评估 1.核对医嘱。了解患者既往史、当前主要症状、发病部位及相关因素及耳部皮肤情况。 2.女性患者的生育史,有无流产史,当前是否怀有身孕。” 3.患者年龄、文化程度、心理状态及对疾病的信心。 二、目标 遵医嘱协助治疗,解除或缓解各种急、慢性疾病的临床症状。 三、禁忌症 耳部有炎症、冻伤的部位或有习惯性流产史的孕妇禁用。 四、物品准备 治疗盘,王不留行籽或菜籽等;碘酒,酒精,棉球,棉签,镊子,探棒,胶布,弯盆。 五、操作程序 1.备齐用物,携至床旁,做好解释,取合理体位。 2.核对医嘱,探查耳穴,方法有以下三种: (1)观察法:按疾病的部位,在耳廓上相应部位寻找到充血、变色、丘疹、脱屑、凹陷

处,即是该穴。 (2)按压法:一手持住患者耳轮后上方,暴露疾病在耳廓的相应部位,另一手用探捧(或棉签柄、火柴梗等)轻巧缓慢、用力均匀地按压,寻找耳穴压痛点,压痛最明显处即为耳针治疗点。 (3)电测定法:应用耳穴探测仪测定到的反应点,就是针刺的治疗点(穴位)。 3.核对穴位后,要严格消毒,先用碘酒,再用酒精脱碘,消毒范围视耳廓大小而定。 4.为使局部达到持续刺激,临床多采用王不留行籽、菜籽、磁珠等物,附在耳穴部位,以小方块胶布固定,俗称“埋豆”。留埋期间,嘱患者用手反复按压,进行压迫刺激,每次l-2分钟,每日按2-3次,以加强疗效。夏季可留置l-3天,冬季留置7-10天。 5.按压时,患者感到局部热、麻、胀、痛或感觉循经络放射传导为宜。 6.操作完毕,安排患者舒适体位,整理床位,埋豆者指导按压方法。清理用物。归还原处,洗手,记录并签名。 六、效果评价 1.选穴准确度及操作方法熟练度,局部是否严格消毒。 2.患者体位是否舒适;患者的感受。 七、护理及注意事项 严格执行无菌操作,预防感染。起豆后如针孔发红,应及时处理,严防引起软骨膜炎。

第五章特色诊法 特色诊法,即在原有诊法的基础上,根据整体观点、全息思想,挖掘、研究出的新诊法。如头诊、发诊、颜面诊、目诊、虹膜诊、耳诊、鼻诊、山根诊、人中诊、唇诊、齿诊、舌下诊、颈项诊、胸胁诊、腹诊、脐诊、手掌诊、手纹诊、鱼际诊、甲诊、足诊、四肢诊、腧穴诊、皮纹诊、二阴诊、食指侧全息诊法等40余种独具特色的诊法。本节重点介绍已广泛用于临床的特色诊法。 第一节耳诊法 耳诊是一种通过观察耳廓的位置、大小、厚薄、形态、颜色、血管及其他“阳性反应物"(如丘疹、脱屑、皱折等)变化;或用手指触摸其形态改变;或用探笔、探棒等按压耳廓上的穴位以查其阳性压痛点;或用耳部信息测量仪测量耳部信息的变化;或用特制染色液进行耳穴染色以观察耳穴的颜色变化等来预测寿夭、诊断疾病、判断预后的一种诊断方法。 耳诊最早见于《内经》,以后各代均有发展。如清代张振所著《厘正按摩要术》一书,最早提出了耳背分属五脏的理论,并绘制了耳背图,对后世影响较大。汪宏在所著《望诊遵经》一书中,则专列“望耳诊法提纲"一节,讨论耳廓望诊,不仅提出了以耳部色泽变化分属五行、应乎五脏的观点,还认为辨耳形可知寒热虚实。20世纪50年代以来,我国对于耳诊的研究取得了令人瞩目的成绩,继1957年法国P Nogier博士提出的形如胚胎倒影的耳穴图被介绍到我国后,国内相继出版了陈巩荪等的《耳针的临床应用》、刘士佩的《耳廓诊断与治疗》、管遵信的《耳穴诊治疾病原理综述》、黄丽春的《耳穴诊断治疗学》以及1990年由耳穴诊断学编委会著的《耳穴诊断学》等有关耳诊学的专著,对内、外、妇、儿、五官各科疾病在耳廓上的反映有详细记录,1987年中国针灸学会受世界卫生组织西太区办事处的委托,制定了“耳穴标准化方案",得到了各国医家的承认。目前,耳诊也由以前的单一耳穴视诊法,发展到了包括耳穴视诊法、耳穴触诊法、耳穴压痕法、耳穴电测定法、耳穴染色法、耳痛原因分析法、耳穴知热感度测定法、耳温测定法、耳穴压痛法、耳心反射法等多种方法,并在临床得到了广泛应用。 一、诊断原理 (一)耳与经络关系密切 《灵枢·邪气脏腑病形》曰:“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍,其精气上走于目而为睛,其别气走于耳而为听。"说明经络与耳部的关系十分密切。《素问·缪刺论》曰:“手足少阴、太阴、足阳明之络,此五皆会于耳中。"说明十二经脉均直接或间接地与耳发生关系。故《灵枢·口问》曰:“耳者,宗脉之所聚也。"通过经络的联系,耳廓成为反映脏腑生理、病理的门户。 (二)耳与脏腑关系密切 耳是人体体表与内脏联系的重要部位。五脏之中,耳与肾、心的关系最为密切。耳为肾所主,肾开窍于耳,《素问·阴阳应象大论》曰“肾主耳”“肾在窍为耳”。《灵枢·脉度》说“肾气通于耳”。《难经》、《中藏经》也认为耳为肾之外候。如《难经·四十难》曰:“耳者,肾之候。"《中藏经》曰:“肾者,精神之舍,性命之根,外通于耳。"足见耳与肾的特殊关系。 关于耳与心的关系,《素问·金匮真言论》曰:“心开窍于耳,藏精于心。"至于心开窍于耳的意义,晋代《针灸甲乙经》认为心气本通于舌,五脏皆有窍,

健康讲座-神奇的耳穴诊疗法 小小的耳朵,却是一个奥秘无穷的大千世界。它不仅能从这方寸之地反映出你的全身部位的健康状况,甚至还看出你过去曾得过什么病,并对一些疾病作出预测。同时,也可以从耳穴上治疗全身的病症,很多小病小痛更是起立竿见影的神奇疗效。 一、耳穴诊疗法 为什么能从耳朵上诊疗疾病呢?经 过长期的实践和研究,从耳穴与经络、 脏腑、神经的关系等方面进行了探讨, 并在经络学说的基础上,提出了生物电 学说、生物全息学说、神经体液学说、 胚胎倒置学说等。研究发现,耳朵犹如 一个倒置的胎儿形象,是人体的一个缩 小,它包含着人体的全部信息,耳朵上 的许多穴位就是按照这个规律分布的。 这些穴位又通过经络、神经与全身各部 位紧密相联。一旦机体的某一部位出现 病变,与其相应的耳穴就会出现变化,通过望诊、触诊及电测诊就可进行诊断。同样,刺激某些耳穴也可治疗相应部位疾病。 耳穴诊疗法起源于我国古代。早在二千三百多年以前的西汉已有了耳脉诊病的记载。我国第一部经典医著《黄帝内经》中就详细的论述了经络和耳穴的关系。其中如“视耳好恶,以知其性”的记载,就生动的说明古代就知道用观察耳朵来判断人体疾病情况。 目前常用的耳穴诊断法有耳穴视诊法、耳穴触诊法、耳穴电测法等,这些方法可以综合运用,相互补充,并运用中、西医理论进行辨证分析,对人

体的疾病作出判断,有经验的耳穴医生通过耳穴对疾病的诊断准确性很高,令人惊奇。不仅对急性病症、慢性病症、慢性病急性发作有诊断价值,而且对于既往史、外伤史、遗传病史及肿瘤的诊断更有其重要的参考意义。耳穴诊断中运用:一视(视诊法);二触(触诊法:包括指摸法、探测法、压痕法、压痛法);三测听(用耳穴探测仪的仪表、灯光、声音的变化);四辨证(用中西医结合的理论,穴位的功能,相应部位的反应和临床经验)的综合系列诊断法。这种诊断法既符合现代西医的物理诊断:即“视、触、叩、听”,又符合中医“望、闻、问、切”的辨证理论。这种诊断方法,更完善充实及发展了中医的诊断方法,非常值得推广,以及深入研究造福于人类。 二、耳穴疗法临床应用 目前常用的耳穴治疗方法有针刺法、埋针法、刺血法、电疗法及耳穴贴压法、耳穴按摩法等。耳穴贴压法也称压丸法或埋豆法,因其无痛、无副作用、安全经济、简便省时等特点而受到越来越多的医生和患者的欢迎。目前此法已风靡全国及世界许多国家。特别适合惧痛者、老人、儿童及各种慢性病患者。 耳穴治疗对疾病的适应范围较广,可以治疗内、外、妇、儿、五官、皮肤、骨伤等科上百种常见病和一些疑难、怪症、无名杂症。对有些专科的疾病疗效独特,并已形成特色。如眼科的青少年近视、早期白内障等;美容方面的痤疮、黄褐斑、扁平疣等;内科的失眠、头痛、高血压、眩晕等;皮肤科的带状疱疹、早期白癜风、湿疹等;五官科的耳鸣、听力下降、咽炎、过敏性鼻炎等。此外,耳穴在退热、止痛、明目、健脑、减肥、戒烟、调内分泌、保健、抗衰、等方面具有良好的功效。 (一)耳穴的适应症 1.疼痛性疾病 如各种扭挫伤、头痛和神经性疼痛等。 2.炎性疾病及传染病 如急慢性结肠炎、牙周炎、咽喉炎、扁桃体炎、胆囊炎、流感、百日咳、菌痢、腮腺炎等。 3.功能紊乱性疾病 如胃肠神经官能征、心脏神经官能征、心律不齐、高血压、眩晕症、多汗症、月经不调、遗尿、神经衰弱、癔病等。

一、耳针法(耳穴压豆法 耳针是采用针刺或其他物品(如菜籽等刺激耳廓上的穴位或反应点,通过经络传导,达到防治疾病目的的一种操作方法。 一、评估 : 1.1当前主要症状、临床表现及既往史。 1.2耳针部位的皮肤情况。 1.3女性患者的生育史,有无流产史,当前是否妊娠。 1.4对疼痛的耐受程度。 1.5心理状况。 2、目标 : 遵照医嘱选择穴位,解除或缓解各种急、慢性疾病的临床症状。通过其疏通经络,调整脏腑气血功能,促进机体的阴阳平衡,以达到防病治病的目的。 3. 禁忌症 耳部炎症,冻伤的部位,以及习惯性流产史的孕妇禁用。 4. 告知 耳针局部有热、麻、胀、痛感。 5. 物品准备 治疗盘、针盒(短毫针等或菜籽等,碘酒、酒精、棉签、镊子、探棒、胶布、弯盘等。 6操作程序 :

6.1备齐用物,携至床旁,做好解释,核对医嘱。 6.2遵照医嘱,选择耳穴部位并探查耳穴。 6.3体位合理舒适,严格消毒,消毒范围视耳廓大小而定。 6.4一手固定耳廓,另一手进针,其深度以刺入软骨,但不透过对侧皮肤为度。留针。 6.5为使局部达到持续刺激,临床多采用菜籽、王不留行籽、磁珠等物,附在耳穴部位,以小方块胶布固定,俗称“埋豆”。留埋期间,嘱患者用手定时按压,进行压迫刺激,以加强疗效。 6.6起针后用无菌干棉球按压针孔片刻,以防出血。涂以碘酒或酒精消毒,预防感染。 6.7操作完毕,安排舒适体位,整理床单位。 6.8清理用物,做好记录并签名。 7护理及注意事项 : 7.1在针刺中及留针期间,患者感到局部热、麻、胀、痛或感觉循经络放射传导为“得气” ,应密切观察有无晕针等不适情况。 7.2执行无菌操作,预防感染。起针后如针孔发红,应及时处理。 7.3使用耳针法治疗扭伤及肢体活动障碍者,埋针后待耳廓充血具有发热感觉时,嘱患者适当活动患部,并配合患部按摩、艾条灸等,以提高疗效。 耳针法操作流程图

耳穴保健与穴位图解 目录 耳穴表面解剖 (2) 耳轮耳轮脚耳轮结节耳轮尾对耳轮(耳轮体)对耳轮上脚 对耳轮下脚三角窝耳舟耳屏屏上切迹对耳屏屏间切迹屏轮切迹 耳垂耳甲艇耳甲腔外耳道开口 (3) 耳穴在耳廓上的分布规律 (4) 常用耳穴的定位及主治 (4) 具有调整全身多个系统功能的穴位 (6) 耳穴触诊法点压法划压法 (7) 耳穴的定位及应用 (8) 王不留行籽贴耳穴法 (11) 耳穴全息图 (13)

一、耳廓的结构 一)耳廓表面解剖 为了便于掌握耳 针穴位的部位,必须熟 悉耳廓解剖名称 1、耳轮:耳廓最 外缘的卷曲部分;其深 入至耳腔内的横行突起 部分叫"耳轮脚";耳轮 后上方稍突起处叫"耳 轮结节";耳轮与耳垂的 交界处叫"耳轮尾"。 2、对耳轮:在耳 轮的内侧,与耳轮相对 的隆起部,又叫对耳轮 体;其上方有两分叉,向上分叉的一支叫"对耳轮上脚",向下分叉的一支叫"对耳轮下脚"。 3、三角窝:对耳轮上脚和下脚之间的三角形凹窝。 4、耳舟:耳轮与对耳轮之间册沟,又称舟状窝。 5、耳屏:耳廓前面瓣状突起部,又叫耳珠。 6、屏上切迹:耳屏上缘与耳轮脚之间的凹陷。 7、对耳屏:对耳轮下方与耳屏相对的隆起部。 8、屏间切迹:耳屏与对耳屏之间的凹陷。

9、屏轮切迹:对耳屏与对耳轮之间的稍凹陷。 10、耳垂:耳廓最下部,无软骨的皮垂。 11、耳甲艇:耳轮脚以上的耳腔部分。 12、耳甲腔:耳轮脚以下的耳腔部分。 13、外耳道开口:在耳甲腔内的孔窍。 二)熟记耳廓解剖为了便于记忆,我们把耳廓的解剖状态分分解为“卷、平、凸、凹”四种状态和“1、2、3、4”十个板块。即:1个“卷”,2个“平”,3个“凸”,4个“凹”。 1个”卷”:“卷”指卷曲,就是卷曲的“耳轮”; 2个”平”:“平”指平面,2个平面:一个是“耳垂”、“对耳屏”合起来的大平面,另一个是“耳屏”这个小平面; 3个”凸”:“凸”指凸起,三个凸起:就是“对耳轮”、“对耳轮上脚”和“对耳轮下脚”三个凸起部位; 4个”凹”:“凹”指凹陷,指“耳甲腔”、“耳甲艇”、“三角窝”和“耳舟”四个凹陷部位。 三)耳廓的保健按摩 (一)手法与心法:用手指按照“1个卷,2个平,3个凸,4个凹”的循序进行按摩,同时想它的对应部位。如:○1按摩“一个卷”的同时想,耳轮里有一条能量通道,耳轮脚对应膈肌,含有膈肌的信息。○2按摩“二个平”的同时想,对应的头、面部,含有头面部信息。a、耳垂对应面部;b、对耳屏对应头部;c、耳屏对应鼻、咽部。○3按摩“三个凸”时想,它含有椎体、躯干和下肢的信息。a、对耳轮体对应人体的颈和躯干;b、对耳轮下脚对应臀部;c、对耳轮上脚对应下肢,还包含着一条能量通道。○4按摩“四个凹”

中医护理操作技术耳穴压豆法操作规程 耳针是采用针刺或其他物品(如菜籽等)刺激耳廓上的穴位或反应点,通过经络传导,达到防治疾病目的的一种操作方法。 一、评估 1、当前主要症状、临床表现及既往史。 2、耳针部位的皮肤情况。 3、女性患者的生育史,有无流产史,当前是否妊娠。 4、对疼痛的耐受程度。 5、心理状况。 二、目标 遵照医嘱选择穴位,解除或缓解各种急、慢性疾病的临床症状。通过其疏通经络,调整脏腑气血功能,促进机体的阴阳平衡,以达到防病治病的目的。 三、禁忌证:耳部炎症、冻伤的部位,以及习惯性流产史的孕妇禁用。 四、告知:耳针局部有热、麻、胀、痛感。 五、物品准备:治疗盘、针盒(短毫针等)或菜籽等;碘酒、酒精、棉球、棉签、镊子、探棒、胶布、弯盘等。

六、操作程序 1、备齐用物,携至床旁,做好解释,核对医嘱。 2、遵照医嘱,选择耳穴部位并探查耳穴。 3、体位合理舒适,严格消毒,消毒范围视耳廓大小而定。 4、一手固定耳廓,另一手进针,其深度以刺入软骨,但不透过对侧皮肤为度、留针。 5、为使局部达到持续刺激,临床多采用菜籽、王不留行籽、磁珠等物,附在耳穴部位,以小方块胶布固定,俗称“埋豆”。留埋期间,嘱患者用手定时按压,进行压迫刺激,以加强疗效。 6、起针后用无菌干棉球按压针孔片刻,以防出血。涂以碘酒或酒精消毒,预防感染。 7、操作完毕,安排舒适体位,整理床单位。 8、清理用物,做好记录并签名。 七、护理及注意事项 1、在针刺中及留针期间,患者感到局部热、麻、胀、痛或感觉循经络放射传导为“得气”,应密切观察有无晕针等不适情况。 2、执行无菌操作,预防感染。起针后如针孔发红,应及时处理。

耳穴疗法 耳穴疗法简介 耳廓的神经、血管最为丰富,刺激耳甲廓、耳甲腔等处,有调整机体内分泌系统以及内脏功能的作用,尤其是刺激迷走神经可影响胰岛素值,进而掏食欲,达到减肥的目的。 耳穴疗法为什么有效? 中医美容减肥方法中有一种刺激耳廓的耳穴疗法,而且颇有效果。然而,想必很多人都不是很清楚耳穴疗法为什么这么有效,其实,这主要是因为耳廓与经脉、脏腑、神经关系密切. (一)耳廓与经脉的关系 从历史文献中可以看到,耳与经脉是有着密切关系的,早在马王堆帛书《阴阳十一脉灸经》中就提到了与上肢、眼、颊、咽喉相联系的“耳脉”。到了《内经》时期,不仅将“耳脉”发展成了手少阳三焦经,而且对耳与经脉、经别、经筋的关系都作了比较详细的记载在十二经脉循行中,有的经脉直接入耳中,有的分布在耳廓周围。如手太阳小肠经、手少阳三焦经、足少阳胆经等经脉、经筋分别入耳中,或循耳之前、后;足阳明胃经、足太阳膀胱经则分别上耳前,至耳上角;手阳明大肠经之别络入耳合于宗脉。六条阴经虽不直接入耳或分布于耳廓周围,但均通过经别与阳经相合。因此,十二经脉均直接或间接上达于耳。所以《灵枢?口问》说:“耳者,宗脉之所聚也。”《灵枢?邪气脏腑病形》亦说:“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍。其精阳气上走于目而为睛,共别气走于耳而为听。” 临床实践中发现,接受耳针或耳穴贴压治疗的病人,有轻微的触电或气体流动或一股发热暖流感由耳廓沿着一定路线向身体的某一部位放射,其经过路线大部分与经脉循行的路线相似。如对针刺经穴循经感传显著的受试者、刺激耳穴时出现循经感传进行了观察。在104次的测试中,90次所诱发的感传的循行路线与耳穴刺激互有特异的对应关系,约占86.5%,其余14例感传系沿着同名经、表里经或其他无关经脉的路线循行。由此可见,耳与十二经脉的关系十分密切。故而刺激耳廓上的耳穴,具有疏通经络、运行气血的功能,从而达到防治疾病的目的。 (二)耳廓与脏腑的联系 耳与五脏六腑的关系十分密切,是机体体表与内脏联系的重要部位。在经典著作中,有关耳与脏腑的关系论述很多。如《素问?金匮真言论》说:“南方赤色,入通于心,开窍于耳,藏精于心。”《灵枢?脉度》亦说:“肾气温于耳,肾和则耳能闻五音矣。”《难经?四十难》也说:“肺主声,故

中医护理操作技术耳穴压豆法操作规程耳针是采用针刺或其他物品(如菜籽等)刺激耳廓上的穴位或反应点,通过经络传导, 达到防治疾病目的的一种操作方法。 一、评估 1、当前主要症状、临床表现及既往史。 2、耳针部位的皮肤情况。 3、女性患者的生育史, 有无流产史, 当前是否妊娠。 4、对疼痛的耐受程度。 5、心理状况。 二、目标 遵照医嘱选择穴位, 解除或缓解各种急、慢性疾病的临床症状。通过其疏通经络, 调整脏腑气血功能,促进机体的阴阳平衡, 以达到防病治病的目的。 三、禁忌证:耳部炎症、冻伤的部位,以及习惯性流产史的孕妇禁用。 四、告知:耳针局部有热、麻、胀、痛感。 五、物品准备:治疗盘、针盒(短毫针等)或菜籽等;碘酒、酒精、棉球、棉签、镊子、探棒、胶布、弯盘等。

六、操作程序 1、备齐用物, 携至床旁, 做好解释, 核对医嘱。 2、遵照医嘱, 选择耳穴部位并探查耳穴。 3、体位合理舒适,严格消毒, 消毒范围视耳廓大小而定。 4、一手固定耳廓,另一手进针,其深度以刺入软骨,但不透过对侧皮肤为度、留针。 5、为使局部达到持续刺激, 临床多采用菜籽、王不留行籽、磁珠等物, 附在耳穴部位, 以小方块胶布固定,俗称“埋豆”。留埋期间, 嘱患者用手定时按压, 进行压迫刺激,以加强疗效。 6、起针后用无菌干棉球按压针孔片刻, 以防出血。涂以碘酒或酒精消毒, 预防感染。 7、操作完毕, 安排舒适体位, 整理床单位。 8、清理用物,做好记录并签名。 七、护理及注意事项 1、在针刺中及留针期间, 患者感到局部热、麻、胀、痛或感觉循经络放射传导为“得气” , 应密切观察有无晕针等不适情况。 2、执行无菌操作,预防感染。起针后如针孔发红,应及时处理。 3、使用耳针法治疗扭伤及肢体活动障碍者,埋针后待耳廓充血具

一、耳针法(耳穴压豆法) 耳针是采用针刺或其他物品(如菜籽等)刺激耳廓上的穴位或反应点,通过经络传导,达到防治疾病目的的一种操作方法。 1.评估: 1.1当前主要症状、临床表现及既往史。 1.2耳针部位的皮肤情况。 1.3女性患者的生育史,有无流产史,当前是否妊娠。 1.4对疼痛的耐受程度。 1.5心理状况。 2、目标: 遵照医嘱选择穴位,解除或缓解各种急、慢性疾病的临床症状。通过其疏通经络,调整脏腑气血功能,促进机体的阴阳平衡,以达到防病治病的目的。 3.禁忌症 耳部炎症,冻伤的部位,以及习惯性流产史的孕妇禁用。 4.告知 耳针局部有热、麻、胀、痛感。 5.物品准备 治疗盘、针盒(短毫针等)或菜籽等,碘酒、酒精、棉签、镊子、探棒、胶布、弯盘等。6操作程序: 6.1备齐用物,携至床旁,做好解释,核对医嘱。 6.2遵照医嘱,选择耳穴部位并探查耳穴。 6.3体位合理舒适,严格消毒,消毒范围视耳廓大小而定。 6.4一手固定耳廓,另一手进针,其深度以刺入软骨,但不透过对侧皮肤为度。留针。6.5为使局部达到持续刺激,临床多采用菜籽、王不留行籽、磁珠等物,附在耳穴部位, 以小方块胶布固定,俗称“埋豆”。留埋期间,嘱患者用手定时按压,进行压迫刺激,以加强疗效。 6.6起针后用无菌干棉球按压针孔片刻,以防出血。涂以碘酒或酒精消毒,预防感染。6.7操作完毕,安排舒适体位,整理床单位。 6.8清理用物,做好记录并签名。 7护理及注意事项: 7.1在针刺中及留针期间,患者感到局部热、麻、胀、痛或感觉循经络放射传导为“得气”, 应密切观察有无晕针等不适情况。 7.2执行无菌操作,预防感染。起针后如针孔发红,应及时处理。 7.3使用耳针法治疗扭伤及肢体活动障碍者,埋针后待耳廓充血具有发热感觉时,嘱患者 适当活动患部,并配合患部按摩、艾条灸等,以提高疗效。

阳性反应点是诊断疾病的重要依据 在研究耳穴诊病之前,有个极为重要的前题,就是为什么能从耳廓上诊断出疾病?依据是什么?作用是什么?就是要从耳廓这个微观世界上找到阳性反应点。这是学好耳穴诊断的最关键的问题。 阳性反应点可以发生在疾病未暴露之前,作为早期发现疾病的重要手段,也可以在病愈之后,在耳穴上留下永久的反应痕迹,作为推断既往病史的依据。 耳廓是反应人体疾病信息的一个窗口,在临床观察中,急性病症时,耳穴的低痛阈和低电阻变化为主,而慢性病时与机体的相关耳穴,以变色、变形为主,因此,我们应以耳廓所反映的阳性在疾病的不同阶段的表现作为诊断疾病的依据。 二、阳性反应物的种类:五类二十四种。 耳穴视诊法阳性反应的类型、特征及临床意义 1、视色:用目视之法诊断疾病为视诊。视阳性反应点的特征:P193-195红、白、灰、青紫色、深褐色 红色反应有:淡红、鲜红、绛红、暗红四种之分: 红色多见急性,热症、痛症,实症。(颜色反应疾病的性质)(色泽反应病的轻重) 淡红色:是疾病初发或恢复期,或病史较长。热毒较轻。如急性腰痛恢复期,十二指肠球炎,颈椎病,月经前期。 鲜红色:急性痛症,炎症,出血性疾病,热势较盛,有继续发展的趋势。如急性腰腿痛,急性胃炎,急性肠炎,急性牙周炎、扁桃体炎,月经期、胃、十二指肠溃疡,宫颈糜烂、头晕等。 绛红色:病情较重,急性热病。蕴毒较深,血络受伤,胆管阻塞,黄胆。 暗红色:疾病的恢复期,或病程较长者。症属热,虽不甚,但瘀阻较明显。如十二指肠球部溃疡引起变形,十二指肠球部溃疡愈合期及月经后期。

红色反应在耳廓穴位可见不同的形状,如点状,像溃疡、宫颈糜烂,也可见片状白色中间有红色反应,如慢性胃炎急性发作。一般病变反应规律是点状红色病变范围小,片状者病变范围大,病情的轻重以耳穴低电阻测定强度为判断标准。 白色反应有淡白、黄白、灰白或外白中红和片红几种不同。 白色多见慢性、器质性、退行性病变,或旧病复发。属虚寒症。慢性浅表性胃炎,在胃区呈大片不规则状白色反应;肝脾不和或脾胃不和,引起腹胀时,腹胀区大片白色反应;慢性胃炎急性发作时,胃区不规则的白色隆起中可见片状红色反应。 肩背肌纤维炎时,肩背穴可见大片状或条片状白色隆起。 淡白色:多见慢性器质性疾病,脏腑器官功能虚弱,抗病能力低下。气血不足,心脾两虚。 苍白色:多见于痛症、惊吓所致疾病。病因是因体虚而受寒邪。 灰白无泽:多见重病,病情严重,难以恢复,提示气血枯竭,阳气衰弱,如癌肿晚期,耳廓均呈现灰白、无色泽,耳廓变薄。 灰色反应:有淡灰、暗灰、深灰和灰黑四色之分 灰色反应多见慢性病,亦可见恶性肿瘤,恶性肿瘤除在耳穴与疾病相关的穴位会见暗灰色结节,肿瘤特异区2也成暗灰色反应,似蝇屎状,压之褪色。 青紫色:青紫色反应,多见于血瘀症,若青紫色固定不移,久不变色,多为血液循环障碍,或慢性器质性疾病。如下肢静脉曲张耳廓对耳轮上脚可见青紫色血管充盈。 深褐色反应:多见于疾病病愈后,在与疾病相关的耳穴上呈现色素加深,色素沉着表现。如乳腺癌手术后,可在同侧乳腺穴位上,呈现色素加深。神经性皮炎、皮肤瘙痒症等在与疾病相关的耳穴上皮肤粗糙、皮理加深、色素沉着。十二指肠溃疡病愈后,可见十二指肠穴呈现褐色反应,耳穴皮肤上呈现瘢痕样反应。痔疮手术后,肛门穴皮肤粗糙不平,可见深褐色反应。

拔火罐操作规程 (一)目的 1.缓解风寒湿痹而致的腰背酸痛、虚寒性咳喘等症状。 2.用于疮疡及毒蛇咬伤的急救排毒。 (二)评估与告知 1.当前主要症状、临床表现及既往史。 2.患者体质及实施拔罐处的皮肤情况。 3.心理状况。 4.告知患者拔罐的目的和配合方法。 (三)计划与实施 1.服装、鞋帽整洁Array 2.仪表大方,举止端庄 3.微笑服务,语言柔和恰当,态度和蔼可亲 1.护士:(1)查对医嘱,(2)洗手、戴口罩 2.物品:治疗车、治疗盘、火罐(玻璃罐、竹罐、陶罐)、止血钳、 95%酒精棉球、火柴、小口瓶等。 3.环境:安全、清洁、宽敞、光线充足 患者:了解目的、方法、注意事项及配合要点,取舒适体位 1.备齐用物放治疗车上,推至患者床旁,核对患者(床号、姓名) 做好解释 2.取合理体位,暴露拔罐部位,注意保暖 3.遵医嘱选择拔罐部位及拔罐方法 4.检查罐口有无缺损裂缝 5.一手持火罐,另一手持止血钳夹95%酒精棉球点燃 6.点燃的火焰深入火罐内中下端转动,使其罐内形成负压后并迅速叩 至已经选择的拔罐部位上 7.待火罐稳定后方可离开,防止火罐脱落,适时留罐 8.拔罐时动作稳、准、快 9.随时检查罐口吸附情况和皮肤颜色 10.询问患者感受,疼痛、过紧,应及时起罐 11.起罐时一手夹持罐体,另一手拇指按压罐口皮肤,使空气进入罐内, 顺利起罐 1.再次核对,观察询问感受,协助患者衣着,安排舒适体位 2.整理床单位,清理用物 3.洗手,做好记录并签名

(四)注意事项 1拔罐时应采取合理体位,选择肌肉较厚的部位。骨骼凹凸不平和毛发较多处不宜拔罐; 2.操作之前一定要检查罐口周围是否光滑,有无裂痕; 3.防止烫伤。拔罐时动作要稳、准、快,起罐时切勿强拉; 4.使用过的火罐,均应消毒后备用; 5.起罐后如局部出现小水疱,可不必处理,可自行吸收 6.如水疱较大,消毒局部皮肤后,用注射器吸出液体,覆盖消毒敷料. (五)评价 1.告知有效,患者/家属知晓相关告知事项; 2.患者病情得到改善; 3.护士及时处理异常情况; 4.正确指导,患者/家属获得拔罐方面的知识及技能; 5.护士仪表规范、语言亲切、态度和蔼; 6.护士操作轻柔、熟练、规范、节立; 7.严格执行查对制度。

耳穴压豆操作流程及注意事项 适应症:各种疼痛性病症、内分泌代谢性疾病、失眠、腹胀 等 禁忌症:耳部炎症、冻伤的部位、以及习惯性流产史的孕妇 禁用。 操作前准备:着装整齐、仪表端庄;核对医嘱、治疗卡;携治疗 卡到病房,核对床头卡、腕带、病症、选穴。 操作流程:1、推车至床旁。 2、核对床头卡、患者姓名、腕带,选的穴。 3、取坐位,选穴。 4、棉棒蘸酒精消毒皮肤。 5、小镊子夹取王不留行籽的胶布粘于穴位上。 6、观察病人是否有不适情况。 7、讲解传授自行按摩技巧及注意事项,协助患 者取舒适卧位。 8、再次核对治疗卡,腕带、病症、选穴。 9、整理床单位,关心体贴病人。 10、垃圾分类放置,六步洗手法,摘口罩,记 录、推车出病室。 注意事项:(1)操作所选用的王不留行籽及胶布等应常规消

毒,以防感染。(2)防止胶布潮湿及污染,以免引起皮肤炎症,对胶布过敏者可加贴肾上腺素或使用抗过敏胶布。(3)夏季压豆因多汗,贴敷时间不宜过长,一般留置1—2天。(4)有习惯性流产史的孕妇慎用,耳廓皮肤有炎症。冻伤的部位不宜使用。(5)按压刺激强度以患者具体情况而定。湿敷法的操作流程及注意事项。

湿敷法的操作流程及注意事项 适应症肢体肿胀、关节炎等外科肿疡 禁忌症:疮疡脓肿迅速扩散者不宜湿敷。 操作前准备:着装整齐,仪表端庄;核对医嘱、治疗卡;携 治疗卡到病房,核对床头卡、腕带、病症、治 疗项目、部位。 操作流程:1、推车至床旁。 2、核对治疗卡,腕带内容。 3、关闭门窗,遮挡床幔。 4、取舒适体位,暴漏敷药部位。 5、垫治疗巾,将浸药纱布敷于治疗部位上。 6、每隔5—10分钟淋药一次,讲解注意事 项,观察局部皮肤情况。 7、看表,时间到,去除纱布、治疗巾。 8、观察治疗效果,带药物自然晾干后整理 用物。 9、再次核对治疗卡、腕带内容。爱护体贴 病人,开窗通风,拉开床幔。