高等物化

- 格式:pdf

- 大小:2.13 MB

- 文档页数:56

|| 来自: >配色:字号:大中小高等物理化学第一章2022-08-10 | 阅:转:|1物理化学的核心内容和基本公式物理化学的核心内容为:化学热力学和化学动力学。

化学热力学研究平衡规律,化学动力学研究速率规律。

平衡规律是:当系统的一个平衡态由于条件改变而成为另一个平衡态时,能量、体积和各物质的数量变化规律。

速率规律是:热量、动量和物质的传递以及化学反应中各物质数量随时间变化的规律。

1.1化学热力学——平衡规律热力学的一切结论主要建立在两个经验定律,即热力学第一定律和热力学第二定律的基础之上。

其研究对象是大量分子的集合体,所得结论具有宏观统计意义。

其特点是不考虑物质的微观结构和反应机理,不考虑变化所需要的时间。

化学热力学是利用热力学第一定律来计算某过程中体系和环境的能量变换和化学反应中的热效应;利用热力学第二定律来判断变化的方向和限度。

热力学第三定律,主要解决规定熵值的计算问题,在化学热力学各类计算问题中具有实际意义。

热力学第一定律内能U、热量Q和功W热力学第一定律是能量守恒与转化定律在热现象中所具有的特殊形式。

可表述为,第一类永动机是不可能造成的。

所谓第一类永动机,是指不从外界吸收能量,而能够连续不断地对外做功的机器。

不考虑体系的宏观运动,不考虑特殊外力场作用,能量只限于内能形式。

体系由始态变到终态时,内能的增量△U 等于体系从环境中吸收的热量Q减去体系对环境所做的功,(1.1.1)式(1.1.1)即热力学第一定律的数学表达式。

内能U是状态函数,容量性质,量纲为J,其改变量只决定于始终态,而与途径没有关系。

内能的物理意义是体系内部能量的总和,包括分子的平动能、转动能、振动能、电子和原子核的能量以及分子间相互作用的位能等。

由于物质无限可分,内能绝对值尚无法确定。

但这并不影响它的实际应用,物理化学关心的是内能的改变量。

Q和与途径有关,是过程的函数,单位为J。

热和功是体系与环境进行能量交换的两种形式,没有过程,就没有热和功。

高等物理化学《高等物理化学》是一门相当重要的学科,它为研究溶液结构、物性和反应机理提供了基础性知识。

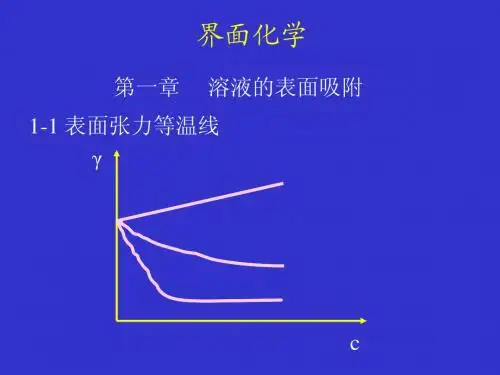

本课程所覆盖的内容涉及到物理化学基础知识和相关研究,特别是离子溶液结构、溶液表面张力、溶解度、混合溶液、与固体接触的表面反应、溶质的结构、电离溶液和离子交换等问题的研究。

该课程旨在帮助学生理解和分析这些研究所涉及到的基本物理化学原理和结果。

首先,学生应该掌握物理化学的基础知识,包括溶液的性质及其与溶液环境的相互作用,结构性研究以及溶液反应机理等。

此外,还应知道关于离子溶液表面张力、混合溶液中电荷分布、溶解度和溶液热力学性质的基本原理,还应知道关于接触电位和结构的基本规律以及与其他溶液反应机制相关的物性和反应机理。

接下来,学生应学习有关溶液结构、溶液表面张力、溶解度以及混合溶液中电荷分布的理论知识和实验技术。

具体而言,学生可以学习离子溶液的表面张力理论以及对接触电位的理解,其次可以学习混合溶液中电荷分布的理论以及其它相关知识;此外,学生还可以学习溶解度的理论知识,如离子溶质的水溶性、溶质形成溶液的过程以及溶质结构的影响;最后还可以学习有关溶质之间相互作用的混合溶液物性和混合溶液反应物理化学。

在实验室中,学生要学习如何使用实验室设备,如酸碱滴定仪、偏光仪、比色计等测定溶液的pH值、溶解度、混合溶液等,以及如何从实验结果中确定溶液结构、表面张力、溶解度和热力学性质等。

学生也可以学习如何使用实验室设备来研究电离溶液、离子交换等问题,以及接触电位等相关问题。

总而言之,学习《高等物理化学》不仅要求学生掌握基础知识,掌握理论和实验技术,而且还要学习如何运用实验室设备,以研究不同的现象和机制,发现新的原理,并加以应用。

只有掌握了上述知识,学生才能够真正运用《高等物理化学》的知识,让自己真正成为一名物理化学专家。

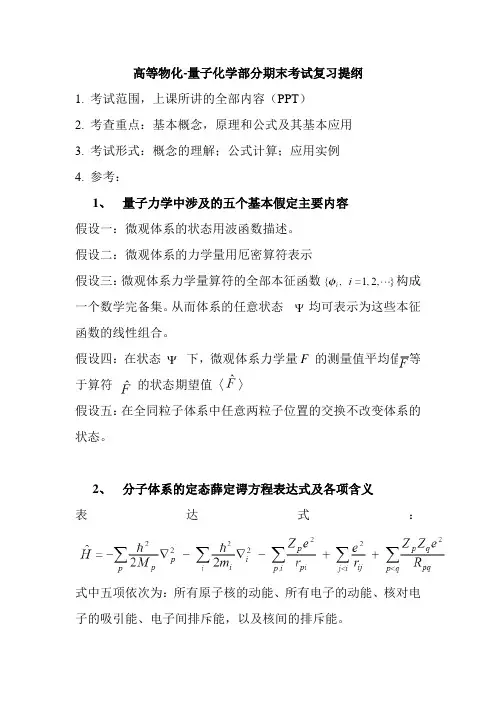

高等物化-量子化学部分期末考试复习提纲1. 考试范围,上课所讲的全部内容(PPT )2. 考查重点:基本概念,原理和公式及其基本应用3. 考试形式:概念的理解;公式计算;应用实例4. 参考:1、 量子力学中涉及的五个基本假定主要内容假设一:微观体系的状态用波函数描述。

假设二:微观体系的力学量用厄密算符表示假设三:微观体系力学量算符的全部本征函数 构成一个数学完备集。

从而体系的任意状态 均可表示为这些本征函数的线性组合。

假设四:在状态 下,微观体系力学量F 的测量值平均值 等于算符 的状态期望值假设五:在全同粒子体系中任意两粒子位置的交换不改变体系的状态。

2、 分子体系的定态薛定谔方程表达式及各项含义表达式:式中五项依次为:所有原子核的动能、所有电子的动能、核对电子的吸引能、电子间排斥能,以及核间的排斥能。

3、分子轨道法在物理模型上的三个基本近似⑴非相对论近似;根据Einstein 的狭义相对论原理,物体的质量随着其运动速度的增大而增加,非相对论近似所引入的能量误差随原子序数的增加而增大⑵核运动与电子运动分离近似;⑴将分子整体的平移、转动(外运动)和核的振动(内运动)分离出去;⑵讨论电子运动时,将坐标系原点设定在分子质心上,并令其随分子整体一起平移和转动;⑶令各原子核固定在它们振动运动的某一瞬时位置上。

⑶单电子近似,即轨道近似。

每个电子均视为在核库仑场与其它电子对该电子作用的平均势相叠加而成的势场中运动,单个电子的运动特性只取决于其它电子的平均密度分布(即电子云)与瞬时位置无关。

于是,每个电子的状态可分别用一个单电子波函数描述。

4、原子轨道线性组合为分子轨道的一般原则能量相近原则;最大重叠原则;对称性匹配原则。

5、分子轨道计算中的基本方程—Hartree-Fock-Roothaan方程的表达式及其各项含义6、理解基组的概念并计算第二周期原子的劈裂基组的gauss函数总数•MO-LCAO-AO(STO)-STO-NGTO•收缩基:STO-NGTO•极小基:使用一个收缩基来近似一条轨道•双z基:使用两个收缩基来近似一条轨道•分裂价基:内层轨道使用收缩基,价层使用多z基•极化基:比轨道更高角动量的基函数•弥散基:轨道指数较小,更弥散的基函数1). 全电子基组:关键词:sto-3g, 3-21g, 4-31g, 6-21g, 6-31g, 6-311g, d95/d95v 说明:I). 不同的基组适用范围是不同的:STO-3G(H-Xe);3-21G(H-Xe);6-21G(H-Cl)4-31G(H-Ne);6-31G(H-Kr);6-311G(H-Kr)D95(H-Cl 除了Na, Mg);D95V(H-Ne)II)基组的大小决定了基函数的数目,即体系的原子轨道数目,因此可从所选择的基组来推断MO数目3—21g:为劈裂(split)基组,其含义是:内层的每个AO用3个GF描述,价层的AO劈裂为两组,分别用2个和1个GF描述。

大学物理化学知识点物理化学是化学学科的一个重要分支,它综合运用物理学的原理和方法来研究化学现象和过程的本质。

对于大学化学相关专业的学生来说,掌握物理化学的知识点至关重要。

以下将为您详细介绍一些关键的大学物理化学知识点。

一、热力学第一定律热力学第一定律,也称为能量守恒定律,其核心表述为:能量可以在不同形式之间转换,但总量保持不变。

在物理化学中,常用热力学第一定律来分析各种热力学过程中的能量变化。

例如,对于一个封闭系统的绝热过程,系统与环境之间没有热量交换,此时系统内能的变化等于外界对系统所做的功。

而在等容过程中,系统体积不变,外界对系统做功为零,系统内能的变化就等于系统吸收或放出的热量。

二、热力学第二定律热力学第二定律主要描述了热现象的方向性。

克劳修斯表述指出:热量不能自发地从低温物体传向高温物体。

开尔文表述则为:不可能从单一热源吸取热量使之完全变为有用功而不产生其他影响。

熵是热力学第二定律中的一个重要概念。

熵增原理表明,在任何自发过程中,系统的熵总是增加的。

通过熵的变化,可以判断一个过程是否自发进行。

三、热力学第三定律热力学第三定律指出:绝对零度时,完美晶体的熵为零。

这一定律为计算物质在不同温度下的熵值提供了基础。

四、化学热力学化学热力学主要研究化学反应过程中的能量变化、方向和限度。

通过计算反应的焓变、熵变和自由能变,可以判断一个化学反应在给定条件下能否自发进行以及反应进行的程度。

例如,吉布斯自由能变(ΔG)小于零的反应在该条件下能够自发进行;ΔG 等于零时,反应达到平衡状态;ΔG 大于零时,反应不能自发进行。

五、多组分系统热力学在多组分系统中,需要引入偏摩尔量的概念来描述各组分的性质。

拉乌尔定律和亨利定律分别用于描述理想溶液和稀溶液中溶剂和溶质的蒸气压与组成的关系。

六、化学平衡化学平衡是指在一定条件下,化学反应达到动态平衡的状态。

平衡常数(K)是衡量化学平衡的重要参数,其大小与温度有关。

通过改变反应条件,如温度、压力、浓度等,可以影响化学平衡的移动。

大学物化知识点总结物理和化学是大学里必修的基础学科,它们对于理工科以及其他学科的学生都具有重要意义。

在大学中,学生不仅需要掌握基础的物理和化学知识,还需要理解其在实际应用中的意义和价值。

本文将对大学物化知识点进行总结,旨在帮助学生更好地掌握这两门学科的重要知识点。

物理知识点总结物理是自然科学的一门重要学科,它研究物质、能量、时空以及它们之间的相互作用。

在大学中,物理知识点包括经典力学、热力学、电磁学、光学、量子力学等多个领域。

以下是物理知识点的总结:1. 经典力学经典力学研究物体的运动规律和相互作用力。

其重要知识点包括牛顿三定律、动量和能量守恒定律、万有引力定律等。

2. 热力学热力学研究能量转化和传递,包括热力学基本定律、热力学过程、热力学循环等。

3. 电磁学电磁学研究电荷和电磁场之间的相互作用,包括库仑定律、电场和电势、磁场和电磁感应等。

4. 光学光学研究光的传播和反射、折射、干涉、衍射以及光的波粒二象性等。

5. 量子力学量子力学研究微观粒子的行为规律,包括波函数、不确定性原理、量子力学力学方程等。

以上是物理知识点的主要内容,通过学习这些知识点,可以帮助学生理解自然界的物质和能量是如何运动和相互作用的,为日后的学习和研究打下基础。

化学知识点总结化学是研究物质的性质、组成、结构和变化规律的学科,它是一门实验性很强的学科,也是自然科学中的基础学科之一。

在大学中,化学知识点包括无机化学、有机化学、物理化学、分析化学等多个领域。

以下是化学知识点的总结:1. 无机化学无机化学研究无机物质的性质和化合物的合成。

其重要知识点包括周期表及元素周期律、金属和非金属、酸碱盐等。

2. 有机化学有机化学研究有机物质的结构、性质和合成。

其重要知识点包括有机化合物的分类、碳原子的化学键、烃、醇、醛、酮、羧酸等。

3. 物理化学物理化学研究物质的物理性质和化学性质之间的关系,包括化学热力学、化学动力学、化学平衡等。

4. 分析化学分析化学研究物质的组成和结构,包括定性分析和定量分析、仪器分析等。

§0.1 物理化学的建立与发展18世纪开始萌芽:从燃素说到能量守恒与转化定律。

俄国科学家罗蒙诺索夫(1711-1765)最早使用“物理化学”这一术语。

МВЛомоносов§0.1物理化学的建立与发展1887年德国科学家W.Ostwald 和荷兰科学家J.H. van’t Hoff 合办的《Journal of Physical Chemistry 》(德文)创刊。

W. Ostwald (1853-1932)J. H. van’t Hoff (1852-1911)20世纪中叶后发展趋势和特点:(1) 从宏观到微观(2) 从体相到表相(4) 从定性到定量(5) 从单一学科到边缘学科(6) 从平衡态的研究到非平衡态的研究(3) 从静态到动态只有深入到微观,研究分子、原子层次的运动规律,才能掌握化学变化的本质和结构与物性的关系。

(1)从宏观到微观宏观(看得见的物体)介观(纳米材料)微观(原子、分子)粒子膜丝管纳米(2) 从体相到表相在多相系统中,化学反应总是在表相上进行。

随着测试手段的进步,了解表相反应的实际过程,推动表面化学和多相催化的发展。

(3) 从静态到动态热力学研究方法是从静态利用热力学函数判断变化的方向和限度,但无法给出变化的细节。

激光技术和分子束技术的出现,可以真正地研究化学反应的动态问题。

分子反应动力学已成为非常活跃的学科。

(4) 从定性到定量随着计算机技术的飞速发展,大大缩短了数据处理的时间,并可进行自动记录和谱图拟合。

使许多以前只能做定性研究的课题现在可进行定量监测,做原位反应,如:IR FT-IR NMR EPR XPS 利用计算机还可以进行模拟放大和分子设计。

(5) 从单一学科到边缘学科化学学科内部及与其他学科相互渗透、相互结合,形成了许多极具生命力的边缘学科,如:生物药学天文医学化学计算材料计算化学生物化学药物化学材料化学天体化学医用化学(6) 从平衡态的研究到非平衡态的研究平衡态热力学只研究平衡态和可逆过程的系统,主要研究封闭系统或孤立系统。

对处于非平衡态的敞开系统的研究更具有实际意义。

自1960年以来,逐渐形成了非平衡态热力学这个学科分支。

Prigogine对非平衡态热力学有突出贡献,这个学科分支成为当前理论化学的研究前沿之一。

界面化学热化学电化学化学热力学物理化学溶液化学胶体化学化学动力学催化作用量子化学结构化学新测试手段和新数据处理方法不断涌现。

形成了许多新的分支领域,如:本课程在掌握大学《物理化学》的基础上,结合当今物理化学的发展动态,面向学科前沿,重点讲授现代物理化学中一些重要研究领域的基本原理及应用实例----《高等物理化学》z纳米技术(Nanotechnology)纳米的定义,尺寸效应,表面效应零维和一维纳米尺度材料纳米粒子/纳米线的结构和性能纳米孔道材料、碳纳米管的结构、性质和应用、纳米催化纳米生物学的概念以及在制药、生物检测、基因转移等中的应用纳米技术的安全性z表面与界面物理化学(Surface & Interface)物理吸附与化学吸附、吸附等温线的类型Langmuir与BET吸附模型程序升温技术(TPD,TPR,TPSR)的原理及应用表面活性剂的性质、纳米孔道材料合成中的应用乳状液的性质及O/W型和W/O型乳状液在催化材料和药物合成中的应用z 物质结构谱学研究方法(Structure Characterizations)z 催化反应动力学与机理(Catalysis Kinetics & Mechanism)反应速率的定义,转换数与转换频率阿仑尼乌斯方程中活化能和指前因子的含义表面单分子反应、双分子反应如L-H 机理和R-E 机理均相催化反应动力学多相催化反应动力学酶催化反应动力学周期性晶体结构的确定方法(XRD )局域结构与化学键的确定方法(IR ,Raman ,Solution and Solid-state NMR )元素价态的确定方法(XPS ,EPR )催化研究中的原位表征技术及在材料合成机理和催化反应机理中的应用(In situ characterizations)穿插讲解最常用化学化工文献检索方法---Web of Science 使用主要参考书目:1. 《物理化学》(第五版)下册,第13和14章,南京大学傅献彩等编,高等教育出版社,20062. 《催化作用基础》(第三版),甄开吉,王国甲等编著,科学出版社,20053. 《纳米催化技术》,阎子峰编著,化学工业出版社,20034.《固体催化剂研究方法》上下册,辛勤主编,科学出版社,20045. 《谱学导论》(第二版),范康年主编,高等教育出版社,2011第一章纳米技术Chapter 1 Nanotechnology人类对客观世界的认识分为两个层次:一是宏观领域,二是微观领域宏观领域是指以人的肉眼可见的物体为最小物体开始为下限,上至无限大的宇宙天体微观领域是以分子原子为最大起点,下限是无限小的领域如基本粒子:电子、质子、中子等。

介观领域:在宏观领域和微观领域之间,存在着一块近些年来才引起人们极大兴趣和有待开拓的“处女地”,三维尺寸都很细小,出现了许多奇异的崭新的物理性能。

1959年,著名理论物理学家、诺贝尔奖获得者费曼曾预言:“毫无疑问,当我们得以对纳微尺度的事物加以操纵的话,将大大的扩充我们可能获得物性的范围”。

这个领域包括了从微米(1-100μm)、亚微米,纳米到团簇尺寸(从几个到几百个原子以上尺寸)的范围。

介观领域中产生以相干量子输运现象为主的介观物理,成为当今凝聚态物理学的热点。

(导体与绝缘体的转变,顺磁性和铁磁性变化、纳米碳管导电性等)。

从广义上来说,凡是出现量子相干现象的体系统称为介观体系,包括团簇、纳米体系和亚微米体系。

纳米体系和团簇是从这种介观范围内独立出来的,形成一个单独的领域(狭义的介观领域)。

纳米科学技术的基本概念和内涵纳米(nanometer)是一个长度单位,简写为nm。

1 nm=10-9m=10 埃。

Nano-是个词头表示与纳米相关的事物头发直径:50-100 μm, 1 nm相当于头发的1/50000。

氢原子的直径为1埃,所以1纳米等于10个氢原子一个一个排起来的长度。

100 m 100 s lic esT a k e 1 s lic e1μ m1000 s lic e s T a k e 1 s lic e 1n m H u m a nH a ir Earth 1.2 x 107 mIn Greek, “nano ”means dwarf纳米是一个长度计量单位,1纳米= 10-9米。

纳米(nanometer)?人高20亿纳米100万纳米针头红血球DNA 分子1千纳米1纳米0.1纳米氢原子跳蚤头发红细胞病毒从宏观世界到微观世界Pt/TiO2催化剂DNA2 nm单壁碳管1.4 nmC60 0.7 nmUnderstanding Size How big (small) are we talking about?•10 centimeters•1 centimeterUnderstanding Size100 micrometersUnderstanding Size10 micrometersUnderstanding Size1 micrometerUnderstanding Size100 nanometersUnderstanding Size10 nanometersUnderstanding Size•1 nanometerUnderstanding Size纳米科学技术发展史一、纳米材料及纳米技术的自然存在1. 人和动物坚硬牙齿的外表面,即牙釉质,是由纳米尺寸的磷酸钙微晶组成2. 天体陨石的碎片和海洋中存在亚微米胶体粒子3. 蜜蜂的定向英国科学家发现,蜜蜂的体内存在磁性的纳米粒子,具有“罗盘”的作用,可以为蜜蜂的活动导航。

以前人们认为蜜蜂是利用北极星或通过摇摆舞向同伴传递信息来辨别方向。

4. 海龟在大西洋的巡航—头部磁性粒子的导航。

细菌体内的纳米指南针1975年发现向磁性细菌,体内有一排磁性纳米粒子向磁性细菌5.螃蟹横行---磁性粒子“指南针”定位作用的紊乱6. 荷花效应—荷花出污泥而不染荷叶叶面上存在着非常复杂的多重纳米和微米级的超微结构。

表面上有许多微小的乳突,乳突的平均大小约为10微米,平均间距约12微米。

每个乳突是由许多直径为200纳米左右的突起组成的。

7. 壁虎飞檐走壁每只脚底部长着数百万根极细的刚毛,而每根刚毛末端又有约400根至1000根更细的分支。

这种精细结构使得刚毛与物体表面分子间的距离非常近,从而产生分子引力。

8. 蝴蝶翅膀上炫目的色彩蝴蝶翅膀由两层仅有3至4微米厚的鳞片组成,上面一层鳞片像微小的屋瓦一样交替,每个鳞片的构造也很复杂。

而下一层则比较光滑。

蝴蝶翅膀这种井然有序的安排形成了所谓的光子晶体。

动植物按照微基准来说,就是纳米机器的组合体。

这些纳米机器,就是人们熟知的蛋白质。

而细胞则可以说是由这些纳米机器组装而成的微米机器。

二、纳米技术的人工造就1、无意识的方面:人工制备纳米材料至少追溯到5000多年前中国古代利用松枝燃烧收集炭黑作为墨的原料(中国古代字画历经千年而不褪色),是最早的纳米材料。

中国古代铜镜表面形成氧化锡或二氧化锡晶状纳米薄膜。

这层膜不论是一氧化锡,还是二氧化锡,均呈酸性,是惰性物质,即与酸碱很难发生作用,因而有很好的防锈蚀性能。

早在2000多年前,古希腊人和古罗马人就已经利用在纤维核心上形成黑色硫化铅的纳米晶体,来染黑白色的头发和羊毛。

2006年,Leveque用Ca(OH)2和PbO处理头发模拟了这一过程。

用电子显微镜观察其横断面,可以看到微小的铅成分积聚在皮质层和表皮层内;再进一步放大可以发现,微纤维内聚集着硫化铅晶体。

因此得出的结论可以肯定,颜色来自于微纤维以及微纤维之间的表皮层和皮质层内聚集着的5纳米大小硫化铅纳米晶体。

用Ca(OH)2和PbO 处理头发Nano Lett. 2006,10: 2215.0 h6 h72 h5 nm的结晶硫化铅是如何获得的,2000年前配制化妆品的化学家就已经懂得应用纳米技术了么?古代的人还不知道我们现代意义上的纳米科技,对纳米材料的使用可能只是个偶然事件。

因为人的肉眼根本就看不到纳米尺度小颗粒,他们只知道这样的工艺所做的工件好。

但毫无疑问,他们已经通过经验上的积累无意中使用了纳米技术。

2、有意识的制作:约1861年,胶体化学的建立(Colloid Chemistry),科学家就开始了对于直径1~100 nm的粒子系统,即所谓胶体的研究。

英国化学家Thomas Graham最早使用胶体术语。