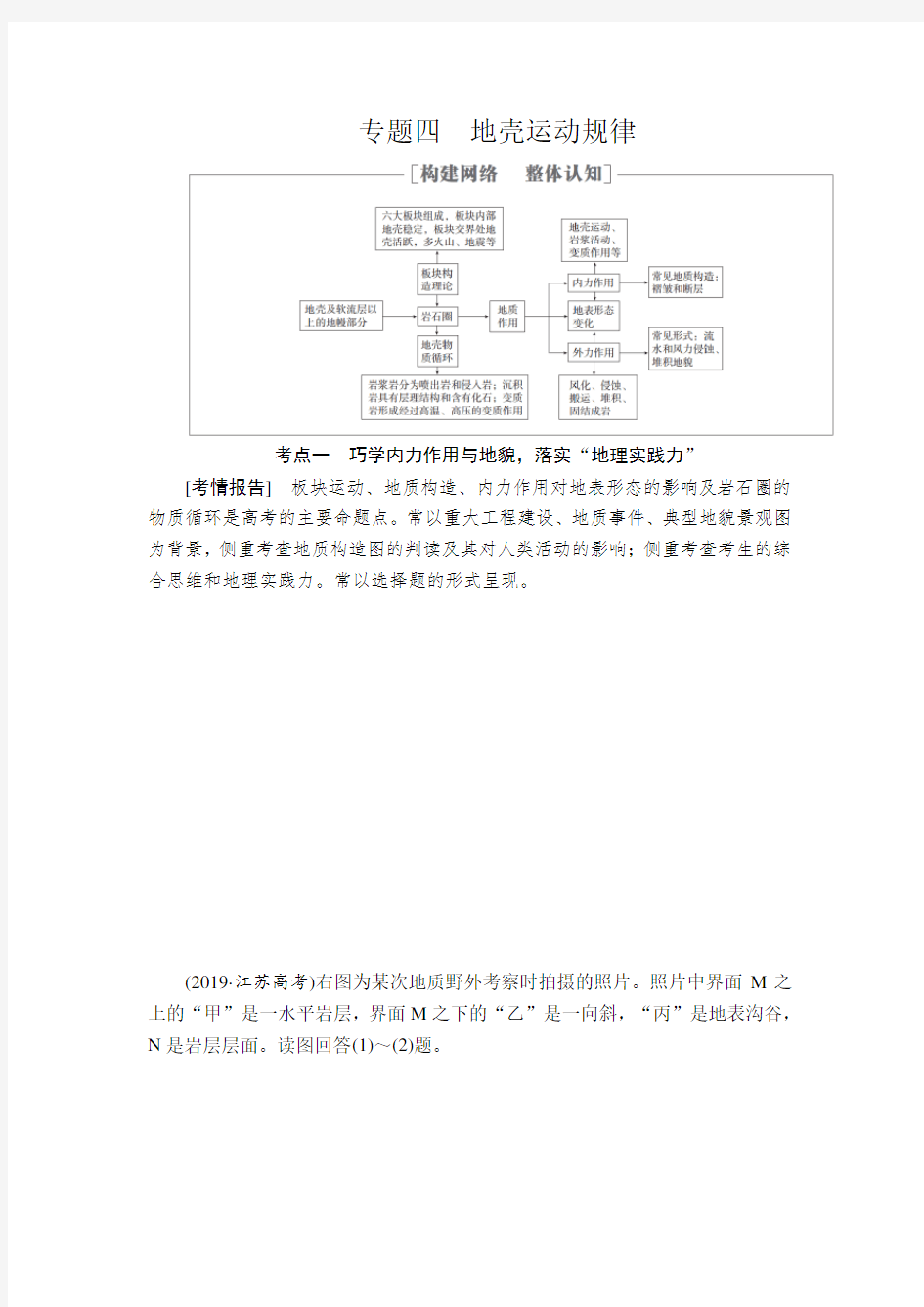

专题四地壳运动规律

考点一巧学内力作用与地貌,落实“地理实践力”

[考情报告]板块运动、地质构造、内力作用对地表形态的影响及岩石圈的物质循环是高考的主要命题点。常以重大工程建设、地质事件、典型地貌景观图为背景,侧重考查地质构造图的判读及其对人类活动的影响;侧重考查考生的综合思维和地理实践力。常以选择题的形式呈现。

(2019·江苏高考)右图为某次地质野外考察时拍摄的照片。照片中界面M之上的“甲”是一水平岩层,界面M之下的“乙”是一向斜,“丙”是地表沟谷,N是岩层层面。读图回答(1)~(2)题。

(1)界面M反映的地质含义不同于N的是() A.沉积物变化B.古气候变化

C.古环境变化D.构造运动变化

(2)该区域()

A.甲抬升前持续接受沉积

B.乙形成时代晚于甲岩层

C.乙形成后经历长期侵蚀

D.丙是背斜受侵蚀的结果

思维流程

尝试作答(1)D(2)C

1.运用综合思维掌握地质构造类试题的解题思路2.落实地理实践力,掌握地质剖面图类试题解题技巧

(1)确定岩层及其新老关系

通过图例可以了解图示地区存在哪些岩层及其新老关系,也可以通过岩层之间的关系判断岩层的新老关系。一般岩层平行分布,老岩层在下,新岩层在上;若为背斜(如图三乙处)则两翼新中间老;若为向斜(如图三丁处)则两翼老中间新;若有侵入岩体(如图二),侵入岩体要比被侵入的岩层新。

(2)判断地质构造

根据岩层的新老关系分析图内的地质构造特征,分析图示是向斜(如图一M 处)还是背斜;结合岩层的断裂和移动特点判断出断层构造(如图三丙处)。

(3)判断地表起伏状况及地貌类型

图一河流发育在背斜,M处的地形为向斜山,该处地形特征是山河相间,纵列分布;图三甲处有石灰岩分布,结合地表形态可知该地喀斯特地貌发育,图中乙处为背斜山,丁处为向斜山。

(4)判断岩层的特定情况

①若地层出现缺失,形成原因可能有:一是在缺失地层所代表的年代发生了地壳隆起,使当地地势抬高,终止了沉积过程;二是当时有沉积作用,地壳隆起后,原沉积物被剥蚀完毕;三是当时、当地气候变化,没有了沉积物来源。

②若侵蚀面上覆有新的岩层,说明是由该地地壳下沉或相邻地区地壳上升形成的。

③若地层中有侵入岩存在,说明岩层形成之后又发生了岩浆活动,岩浆活动晚于围岩形成时代。

考向1岩石圈物质循环原理的考查

(2019·郑州期末)浙江省的桃渚风景区是典型的玄武岩地貌区。下图中图一为桃渚石柱景观图,图二为岩石圈物质循环示意图。读图完成1~3题。

1.图示石柱形成的主要物质来源于()

A.地壳B.地幔C.地核D.岩石圈

答案 B

解析由材料可知,图示石柱位于玄武岩地貌区,玄武岩是岩浆岩。一般认为,岩浆最可能发源于上地幔中的软流层,故B项正确。

2.石柱的岩石类型是图二中的()

A.甲B.乙C.丙D.丁

答案 A

解析根据材料可知,石柱的基岩是玄武岩,属于喷出岩。在岩石圈物质循环示意图中,甲是经过火山作用而形成的岩石,为喷出岩;乙是经过侵入作用而形成的岩石,为侵入岩;丙是经过了沉积物堆积、固结成岩作用而形成的岩石,为沉积岩;丁是经过变质作用后而形成的岩石,为变质岩。故选A项。

3.形成石柱景观的主要地质过程是()

①地壳运动②岩浆活动③变质作用④风化、侵蚀作用⑤固结成岩

A.①③⑤B.①②⑤C.②①④D.②⑤①

答案 C

解析由于石柱景观所在地区的基岩为喷出岩,因此,有岩浆活动;变质作用形成变质岩;固结成岩作用使沉积物形成沉积岩;图示地区为山地,说明此地经历了地壳运动,再根据石柱及周围的景观,可以推断出该景观经历了风化、侵蚀作用。故选C项。

考向2地质构造图的判断

下图为“某区域等高线(单位:米)和部分50米高程沉积岩年龄(单位:距今百万年)分布图”。读图,完成1~2题。

1.M处的构造地貌属()

A.向斜谷B.向斜山

C.背斜山D.背斜谷

答案 D

解析根据图例等岩龄线知,M处中心岩层老,两翼岩层新,为背斜构造。根据等高线数值可判断M处数值小于4 650米,其两侧相邻等高线数值为4 650米;可以判断为谷地地形,为背斜谷。故选D项。

2.M处构造地貌形成过程顺序最有可能为()

①侵蚀作用②褶皱隆起③固结成岩作用④沉积作用

A.①②③④B.①③②④

C.④③②①D.②①④③

答案 C

解析M处首先在沉积作用影响下固结成岩形成沉积岩,然后在造山运动过程中褶皱隆起,形成山地,背斜顶部受到张力作用,容易被侵蚀,在外力作用下形成谷地。故选C项。

考向3地质剖面图的判读

(2019·北京海淀区期末)下图为某地区地质构造示意图。读图,回答1~2题。

1.图中()

A.断层①形成时间早于地层②

B.形成③④的内力作用相同

C.⑤受到挤压后隆起形成山地

D.岩层⑥断裂之后相对下降

答案 D

解析断层①使得地层②发生了断裂位移,形成时间晚于地层②,A项错误。

③是变质岩,其形成的地质作用为变质作用,④是岩浆岩,是由岩浆冷却凝固形成的,内力作用为岩浆活动,故形成③④的内力作用不同,B项错误。⑤是岩浆喷发形成的山地,C项错误。岩层⑥断裂之后相对下降,D项正确。

2.图中区域()

A.a处地质构造具有良好的储水条件

B.b处的花岗岩可用作优质石材

C.c处有河流流经,适宜建坝蓄水

D.d区的石灰岩形成喀斯特地貌

答案 D

解析从图中可以看出,a处地质构造为背斜,具有良好的储油、储气条件,向斜是良好的储水构造,A项错误。b处属于喷出型岩浆岩,为玄武岩,B项错误。c处位于断层处,地质结构不稳定,不适宜建坝蓄水,C项错误。d区石灰岩广布,易形成喀斯特地貌,D项正确。

考点二结合“区域认知”,运用“综合思维”,分析外力作用与地貌[考情报告]外力作用与地貌类型、河流地貌的发育是高考的高频考点。常

以典型地貌景观图为背景,考查地貌特征及外力作用对地表形态的影响;侧重考查考生的综合思维能力和区域认知能力。题型灵活多样。

(2019·全国卷Ⅱ)霍林河发源于大兴安岭,为山前半干旱区及部分半湿润区的平原带来了流水及泥沙。受上游修建水库和灌溉的影响,山前平原河段多年断流。断流期间,山前平原上的洼地增多增大。据此完成(1)~(3)题。

(1)修建水库前,营造该地区山前平原地表形态的力主要来自()

A.构造运动B.流水

C.冰川D.风

(2)断流期间,山前平原上的洼地增多增大是由于()

A.地面沉降B.流水侵蚀

C.风力侵蚀D.冻融塌陷

(3)伴随着洼地增多增大,周边地区可能出现()

A.水土流失B.沼泽化

C.土地沙化D.盐碱化

思维流程

尝试作答(1)B(2)C(3)C

1.结合“区域认知”,掌握外力作用的区域差异

流水作用影响大的地区主要分布在降水丰富的湿润地区,除此以外在河流流经地区、地表缺少植被保护且多暴雨的地区,流水作用也很典型;风力作用影响大的地区主要分布在气候干旱的内陆地区。不同区域的主导性外力作用不同:

(1)大尺度区域的主要外力作用与地貌

(2)小尺度区域塑造地貌形态的外力作用

2.运用“综合思维”,分析外力作用的影响因素

分析某一地域的主要外力作用类型,往往需要多要素综合分析。

(1)气候因素:主要从干湿地区角度分析。

①干旱、半干旱地区:昼夜温差大,降水少,外力作用主要表现为风化作用和风力侵蚀、搬运、沉积作用。

②湿润地区:降水丰富、地表径流量大,外力作用主要表现为流水的侵蚀、搬运、沉积作用。

(2)地质地貌因素:主要分析基岩和地形地势两个方面的影响。

①石灰岩地区:由于岩石微溶于水,故外力作用往往表现为流水侵蚀、溶蚀作用。

②地势较高的地区:往往表现为风化、侵蚀、搬运作用。

③地势较低的地区:往往表现为沉积和固结成岩作用。

④地势起伏较大的地区:往往表现为流水的侵蚀作用。

(3)生物因素:主要分析植被覆盖率高低的影响。植被覆盖率低的地区,往往以侵蚀、搬运作用为主;植被覆盖率高的地区,生物风化作用显著,侵蚀作用减弱。

考向1流水侵蚀地貌的形成

(2019·安徽六安模拟三)在河流发育的过程中,相邻的两条河由于侧蚀或溯源侵蚀,导致“低位河”越过分水岭袭夺“高位河”的现象称为河流袭夺。下图为河流袭夺前后的示意图。据此完成1~3题。

1.关于甲、乙两河的叙述,正确的是()

A.乙河流量大袭夺甲河

B.甲河地势高袭夺乙河

C.乙河侵蚀力大袭夺甲河

D.甲河的河道平直袭夺乙河

答案 C

解析根据图示水流箭头,甲河的水从图示中部河段,流入乙河。说明乙河侵蚀力大,袭夺甲河,C项正确。乙河流量不一定大于甲河,A项错误。在发育

的过程中,是低位河流具有较强的侵蚀力,袭夺高位河流,甲河地势高,不能袭夺乙河,B项错误。是乙河袭夺甲河,D项错误。

2.M处泥沙堆积较强的原因是()

A.上游水量减少,泥沙堆积严重

B.河道两侧岩体崩塌泥沙堆积严重

C.河道变窄,泥沙堆积严重

D.地转偏向力作用致其堆积严重

答案 A

解析M处泥沙堆积较强的原因是河流袭夺,导致上游水量减少,水流减慢,泥沙堆积严重,A项正确。河道两侧岩体崩塌,与水量减少,泥沙堆积加重无关,B项错误。泥沙堆积易导致河道变浅,水量小,河道变窄,C项错误。地转偏向力不是堆积严重的原因,D项错误。

3.有观点认为,黄河支流渭河,原本是黄河干流,因上游被袭夺,导致渭河河谷相对渭河河道极其宽大。图中哪个河段可能与目前渭河的成因一致() A.①B.②C.③D.④

答案 B

解析黄河支流渭河,原本是黄河干流,因上游被袭夺,导致渭河河谷相对渭河河道极其宽大。即原来河道宽大,袭夺后,水量减小,河道变窄。图中可能与目前渭河的成因一致的河段②,是河流袭夺后留下的河段,B项正确。A、C、D三项错误。

考向2风力作用与风积地貌

(2019·山东济宁期末)科任村位于福建沿海地区,该村分布着一种偏红色的细沙沉积物,俗称老红砂,是风吹起海岸带的细沙沉积后形成的,其发育过程受到环境变化的影响。下图示意科任村不同地质时期老红砂沉积过程与海平面高低的关系,海平面T1时科任村老红砂普遍发育,T2时较发育,T3时发育受限。据此完成1~2题。

1.老红砂堆积的主要季节是()

A.春季B.夏季C.秋季D.冬季

答案 B

解析据材料可知,老红砂是风吹起海岸带的细沙沉积后形成的。该村落位于福建东南沿海地区,所以该地老红砂主要是由来自海洋的风携带海岸带的细沙沉积形成的。该地位于季风区,冬季盛行西北风,夏季盛行东南风,故夏季最有利于老红砂的堆积,B项正确。

2.科任村不同地质时期老红砂发育存在明显差异,直接影响因素是() A.年均温高低B.降水量大小

C.距海岸远近D.海平面高低

答案 C

解析据材料可知,老红砂是风吹起海岸带的细沙沉积后形成的,所以影响老红砂堆积的直接影响因素为风力的大小和距离海岸带的远近。读图可知,T3~T1时期,海平面逐渐升高,使海岸线距离该村越来越近,更利于老红砂的沉积,故海平面高低为间接影响因素,距海岸远近为直接影响因素,故C项正确,D 项错误;不同时期,该区域范围年均温和降水量差异很小,不是老红砂发育的直接影响因素,故A、B两项错误。

考向3河口三角洲的形成

(2019·高考仿真卷)阅读图文材料,完成下列要求。

河口三角洲是海陆交互作用的产物,既受陆地径流输沙的影响,又受潮汐、风浪、洋流等海洋水动力作用影响。苏北废黄河三角洲是由黄河1128~1855年南徙(改道)时带来巨量泥沙堆积形成,近年来专家对原水下三角洲受侵蚀后的泥沙进行了研究。

材料一苏北废黄河口及所在区域示意图。

材料二冬季考察废黄河三角洲水下沉积物粒度的统计数据(%)。

(1)

(2)推断1855年黄河北归入渤海后,苏北废黄河三角洲面积(陆上和水下两部分)的变化情况,并说明理由。

(3)苏北地理位置优越且海岸线长,但是大港口很少。请分析主要原因。

答案(1)南侧沉积物粒度比北侧大(或以粒度大的砂为主)。原因:沿岸洋流大致向东南方向运动;冬季风为偏北风且风力大,助推了沿岸洋流;南侧水流动力大,与潮汐的冲击力(或顶托力)增大,海水扰动加强;从偏北方向来的风浪和水流在南侧是向岸的,对南侧沉积物冲刷更强烈,使得颗粒小的黏土和粉砂被淘洗转移,所以导致南侧沉积物以砂为主。

(2)陆上三角洲面积缩小,水下三角洲面积增加。理由:黄河北归后,苏北废黄河日径流入海水量骤减,海浪侵蚀加强使得陆上三角洲后退;海水侵蚀掉的泥沙在浅海区沉积;仍有陆地径流携带泥沙入海,使得水下三角洲部分继续缓慢向海洋推进。

(3)苏北沿海泥沙淤积严重,不利于轮船航行;缺乏大河入海口,经济腹地受限;苏北沿线城市经济欠发达,运输需求量不大;历史上黄河改道在苏北入海,地理环境不稳定。

解析第(1)题,据表可知,南侧的沉积物粒度比北侧大。沉积物粒度与流

速密切相关。流速越快,沉积物粒度越大。由此可知南侧的水流速度比北侧快。与流速密切相关的因素有风力大小、洋流、潮汐等。第(2)题,据题意,三角洲是海陆作用的产物。当黄河北归入渤海后,苏北废黄河三角洲的陆上沉积物减少,而受到海浪沉积作用影响,导致陆上三角洲面积减小。陆上被侵蚀的物质被带到浅海沉积,水下三角洲面积增大。第(3)题,港口建设受自然条件和社会经济条件的影响。从自然条件看,泥沙淤积,不利于轮船航行和停泊;历史上黄河多次改道,此地的地理环境并不稳定。从社会经济条件看,该地经济并不发达,对海运需求不高。