黄氏古代世系分支表

信阳黄氏文化研究会副秘书长 黄光学

2016年清明节

福建黄氏世谱源流世系编若干问题探析 《宋史》卷四七三、列传第二三二: 黄潜善,字茂和,邵武人,擢进士第。宣和初为左司郎,擢户部侍郎。生事,谪亳州,以徽猷阁待制知河间府。靖康初,金人入攻。康王开大元帅府,檄潛善将兵入援,拜为副元帅。二年,高宗即位,拜中书侍郎。未几,拜右仆射兼中书侍郎,又进左仆射兼门下侍郎。中丞张徽劾之,乃罢潛善为观文殿大学士,知江宁府,落职居衡州,责置英州谏官,寻卒于梅州。高宗末年诏以特复元官,复一子。 民国《福建通志》列传第八: 黄潜善,字茂和,邵武人,元符三年进士。宣和初,迁左司郎中,擢户部侍郎。坐事,谪亳州,以徽猷阁待制知河间府,兼高阳关路安抚使。建炎元年,康王开大元帅府,拜副元帅。高宗即位,改潜善中书侍郎,迁同知枢密院事兼御营使、右仆射。力主和议,进左仆射兼门下侍郎。中丞张徽劾二十大罪,乃罢潜善,为观文殿大学士,知江宁府;落职居衡州。寻,责于梅州,卒。高宗末,诏以特复元官。 秠,字伯瑞,潜善子,以父荫补将仕郎,为御营副使。丁父忧,服阕,权会昌县丞,调南安军司户,改差吉州判官,转知南康军建昌县。任满,通判南雄州,终筠州通判。 《辞海》上海辞书出版社: 黄潜善(?—1129年),宋邵武(今属福建)人,字茂和。徽宗时进士。北宋末年知河间府。康王(高宗)开大元帅府,他被任为副元帅。高宗即位后,任右仆射,逐李纲、张所,杀陈东、欧阳澈,主谋南迁扬州。次年进左仆射,与汪伯彦同居相位。因循苟安,不作备战,为军民所痛恨。建炎三年(1129年)扬州失守时,几为军人所杀。后被贬逐至梅州(治今广东梅县),未几病死。 王庭珪《故右朝奉郎通判筠州黄公墓志铭》: 维黄氏邵武军者,世系远矣,代有显人。公讳秠,字伯瑞,建炎帝相讳潛善子也。曾祖讳亨,朝散大夫,赠太傅。祖讳景,朝散郎,秘阁校理,充徐王府侍讲,赠太师申国公。父光禄大夫,尚书左仆射兼门下侍郎、御营使;母徐氏,吴国夫人。建炎初,敌犯东京,仆射自河北领兵入觐,总御营使,大策秘画,多更其才。不淹旬,国步再安,可谓有勋力再造。 《潭溪黄氏重修宗谱》第三卷: “仆射房邵武派”世系总图 潛辟 潛厚 居长——黄虬——黄亨——黄景——潛益 五公 潛善 该谱始修于宋绍熙甲寅(1194年),主修黄东,字仁卿,黄榦长兄,由蔡元定撰《东阳黄氏世家宗谱序》。其后历宋、元、明至清光绪十几次重修。 《江夏环峰黄氏族谱》: “仆射房世系” 潛辟 潛厚 居长—虬—亨—景—潛益 五公 潛善 该谱始修于宋嘉定十七年(1224年),由黄勉斋三子黄輹主修于建阳环峰书院,真德秀 1

探究家谱中元代时期的数字人名 在翻阅家谱时,发现一个有趣的现象,那就是所有家谱在宋末到明初(主要集中在元代)这段时期的老祖宗的名字几乎都是数字名字: 江西九江庐山区杨家大屋《王杨氏支谱》:省四、念四郎、念五郎、念六郎、念七郎、念十郎、念三郎、念八、念九、千五、千四、千十、千十一、千十六、千九五、万五、万六郎、万七郎、再二郎、再四郎、云一、仲一、仲二、楠二、胡百、小一、百一、百七、宗一秀、宗四秀、福一秀、福二秀、尚二、尚八、贵大、贵二、贵三…… 同样为元末的始迁祖,江西九江县分水岭杨家大屋始祖兄弟名字是:保一、保二、保三、保四、保五;安徽潜山县的《王杨支谱》始迁祖兄弟名字也是:祖一、祖二、祖三、祖四、祖五…… 《三沙王氏宗谱》之中沙阳湖礼嘉桥周陈支:第一世(行四四)、第二世(行五十五)、第三世(行九十一)、第四世(行百十五)、第五世(行细二)…… 《新安琅琊王氏宗谱》思经公支派:第四世(伯五)、第五世(千十三)、第六世(就二)、第八世(祥二)、第九世(奇二)、第十世(万四)、十一世(代三)、十二世(兴四)、十三世(隆一)、十四世(次

六)、十五世(大四)…… 除了《王氏宗谱》有数字人名外,其他姓氏也有数字人名,如江苏省图书馆藏清乾隆二十二年刘世祺所编的《洞庭刘氏族谱》:刘伯亭生3子:刘金、刘石、刘丝。刘丝考中宣和年间(1119--1125年)进士,官任仆射。靖康二年(1127年),刘丝奉父随宋高宗南渡,迁居太湖之滨的洞庭东山岱心湾立业,后裔世代居此,形成洞庭刘氏。刘金、刘石则仍居汴梁。刘丝娶夫人周氏,生3子:刘巨丞、刘巨相、刘巨卿。其中,二子刘巨相生子刘昂,刘昂迁居常州县。刘巨卿生2子:刘吉、刘泰。刘吉生2子:刘谷、刘足。刘谷生2子:刘台、刘各。刘台生子刘承事,刘承事生子刘三九,刘三九生3子:刘十三、刘十四、刘十七。刘十四生的儿子叫刘四十一。刘四十一生2子:刘七四、刘七六。刘七四官任佥判,生2子:刘元一、刘子三。刘元一生5子:刘贵一、刘贵三、刘贵四、刘贵五、刘贵七。刘贵一生子刘仁一,刘仁一生子刘谦一,刘谦一生子刘忠一秀。刘谦一的从兄弟刘敬一秀长子刘升,字伯昂,生子刘旭。刘旭生子刘瑶,刘瑶生子刘秉文,刘秉文生子刘禄…… 再如朱元璋家谱:朱五一娶妻刘氏,在盱眙生了朱重一、重二、重三;朱五四呢,娶了陈氏,在盱眙生了朱重四和一个女儿。到了钟离以后,朱五一的家里又添了一个朱重五。朱五四又在灵璧生了朱重六,在虹县又生了朱重七和一个女儿,迁到了钟离东乡之后,又生了

台湾阿美族邓州垦兵籍尖兵营许氏家谱简析2004年3月,于河南邓州张村镇冠军村发现了《台湾阿美族邓州垦兵籍尖 兵营许氏家谱》(以下简称《许氏家谱》,收录于《台湾文献汇刊续编》第36册,九州出版社2016年),解开了一断不为人知的历史。《许氏家谱》的内容并不完整,从其目录可以看出,家谱原本包含如下内容:《台湾阿美族邓州垦兵籍尖兵营许氏家谱》序、皇清勅封骁骑将军从四品官衔台湾土番冠军尖兵营张许二姓太始祖公传、伯始祖公神主奉祀家祠、始祖公墓碑记奉祀家谱、冠军尖兵营许氏原籍台湾昭穆、冠军尖兵营许氏邓州垦兵籍列祖列宗、邓州冠军尖兵营许氏分支宗派、张许二姓历代同辈辈字、家族轶事等内容。而现存的《许氏家谱》只留存了“《台湾阿美族邓州垦兵籍尖兵营许氏家谱》序”以及家族轶事三则:《神灵钢叉祛邪纳吉》、《孩童惧怕黑老牦》、《冠军烟王云香草》。 一、家谱序言中的阿美族远祖 《许氏家谱》序言的落款显示记录者为许氏九世孙许秀亭,时间为1941年。在家谱的开头这样写道:“吾台湾土番阿美族实乃炎帝神农裔孙,战神蚩尤孑遗也。远古涿鹿之战蚩尤为黄帝所败,殆之解肢身首,葬于异处。则其所遗三苗族南迁分支百越族。洪荒初辟,为谋生计。有勇者刳木为舟,漂泊台湾孤岛,云游玉山东麓聚落。密林幽谷、斩木辟径,构木为巢,与野兽为伍。刀耕火种,胼手砥足,茹毛饮血,垦荒拓野,创建家园历千百载,繁衍发展。因承远祖蚩尤崇蛇重祀之遗风,勿忘中原故土。殚精竭虑,代代铭志复仇崛起振兴焉。渐称为阿美族且自称班遮人也。”从这段文字可以看出,记录者追溯台湾阿美族的最初远祖系战神蚩尤,说明他们也认同是华夏民族子孙的一脉。在宗教信仰方面,蚩尤崇蛇重祀,这在如今台湾阿美族的神话传说中也能找到例证,1925年9月的《人类学杂志》上刊登了佐山融吉的文章《高砂族の雷神と蛇》,后来收录于达西乌拉弯·毕马的专著《阿美族族神话与传说》中,故事说到:“从前,有一位叫chiyaudai 的男孩,每天只知捻线。他用这线转陀螺,不一会儿功夫就耕好了一大片田地,种了南瓜与竹,等到南瓜与竹成熟后,由南瓜里生出了米,而竹子里则跑出了猪,于是他成了族里的首富。不久,妻子怀孕竟产下蛇。”达西乌拉弯·毕马在他的这部专著中还提到阿美族禁食蛇肉,他们认为如果阿美族妇女在怀孕与生育期间杀蛇,婴儿会得吐舌头的习惯。《许氏家谱》认为崇蛇重祀的蚩尤是阿美族的远祖。 二、家谱序言中的许氏近祖 在《许氏家谱》中被称为太始祖公奇瓦毛苏,其出生番社为台湾花莲县南部玉山东麓阿美族哈喇八湾社。“体躯雄伟,性介寡言,勇敢剽悍,为族社酿酒能手。”奇瓦毛苏生活时代的台湾正处于荷据时期(1622--1660年),谢必震主编《台湾历史与文化》指出,这一时期荷兰人统治台湾人民的侧重点在于原住民,除了血腥镇压之外,还建立纳贡制度,禁止原住民迁徙与外出狩猎,禁止原住民与汉人交往等。奇瓦毛苏和两个儿子毛苏达拉、毛苏达丹参与了郑芝龙之旧部郭怀一反抗荷兰人的斗争。《许氏家谱》载奇瓦毛苏“早年丧妻。所遗二子长讳毛苏达拉,次讳毛苏达丹为谋生计,携二子出逃至台南赤嵌城,旋被荷兰军头目挟持充以伙

一、常见的族谱格式 广东兴宁石卓欣辛卯年 欧式:又称瓜藤式、垂珠式,是北宋文学家欧阳修创立的。欧式世系表的特点是:世代直行下垂,世代间无横线连接,全部用竖线串连,图表格式也是由右向左排列的,主要是强调宗法关系。 优点:亲疏易辨。 缺点:无法提供个人详细信息;空白过多,纸张浪费大。 苏式:又称雁行式,是北宋文学家苏洵创立的。苏式的特点是:世代分格,由右向左横行,五世一表,用起来很方便。苏式中,每个世代人名左侧都有一段生平记述,介绍该人的字、号、功名、官爵、生辰年月日、配偶、藏地、功绩等。 优点:长幼易辨。 缺点:亲疏难别。 欧式苏式 ▲另外,通常修谱时采用苏式的,还会同时用上欧式。比如兴宁石氏四修谱即是前面采用苏式,后面还用了欧式。

欧苏混合式:此谱式采用世代分格,五世一表,直系长辈居上方,每个世代人名左侧都有具体记述,介绍该人生殁葬、功名职位、重大事件、配氏等。 优点:既容易辨别亲疏,又能同时方便地查看某人的详细资料。 缺点:十分浪费纸张。 流水式:此谱式不分格,不划线,对于某一上祖来说,先记述其本人的具体信息如生殁葬、配氏、功绩事业、子嗣等,接着记述其长子(长子无嗣则次子,类推)的具体信息,再接着是记述长子的长子……直至嫡长世系记载到某一特定的世代(如五代或十代),再换行记载长子的次子信息至前述的特定世代。如此类推。 优点:节约纸张。 缺点:世代不划一,体系不整齐;而且很多时候,某上祖的名讳要多次出现,给人一种比较啰嗦的感觉。 欧苏混合式流水式

宝塔式:顾名思义,就是将世代人名象宝塔一样,由上向下排列。 优点:家庭成员的亲疏、血缘关系表现的非常明了。 缺点:当家族发展到一定程度,就无法将世系在一张纸上画出;而且由于各支系子嗣多寡不一,难以保持图谱整体上的均衡,容易给人一种比较凌乱的感 觉,另外宝塔式图谱在附记履历时由于篇幅有限也受到较大的限制。 牒记式:不用横竖线连接世代人名间的关系,而是纯用文字来表述这种关系。每个人名下都有一个相关的简介。牒记式家谱类似于每位家庭成员的简历汇编,其起源大约是源于欧式图谱,大致相当于欧式图谱后面的传记部分。 优点:世系固定,依次分明;且较节约纸张。 缺点:上下代之间查找不太方便。 宝塔式 牒记式

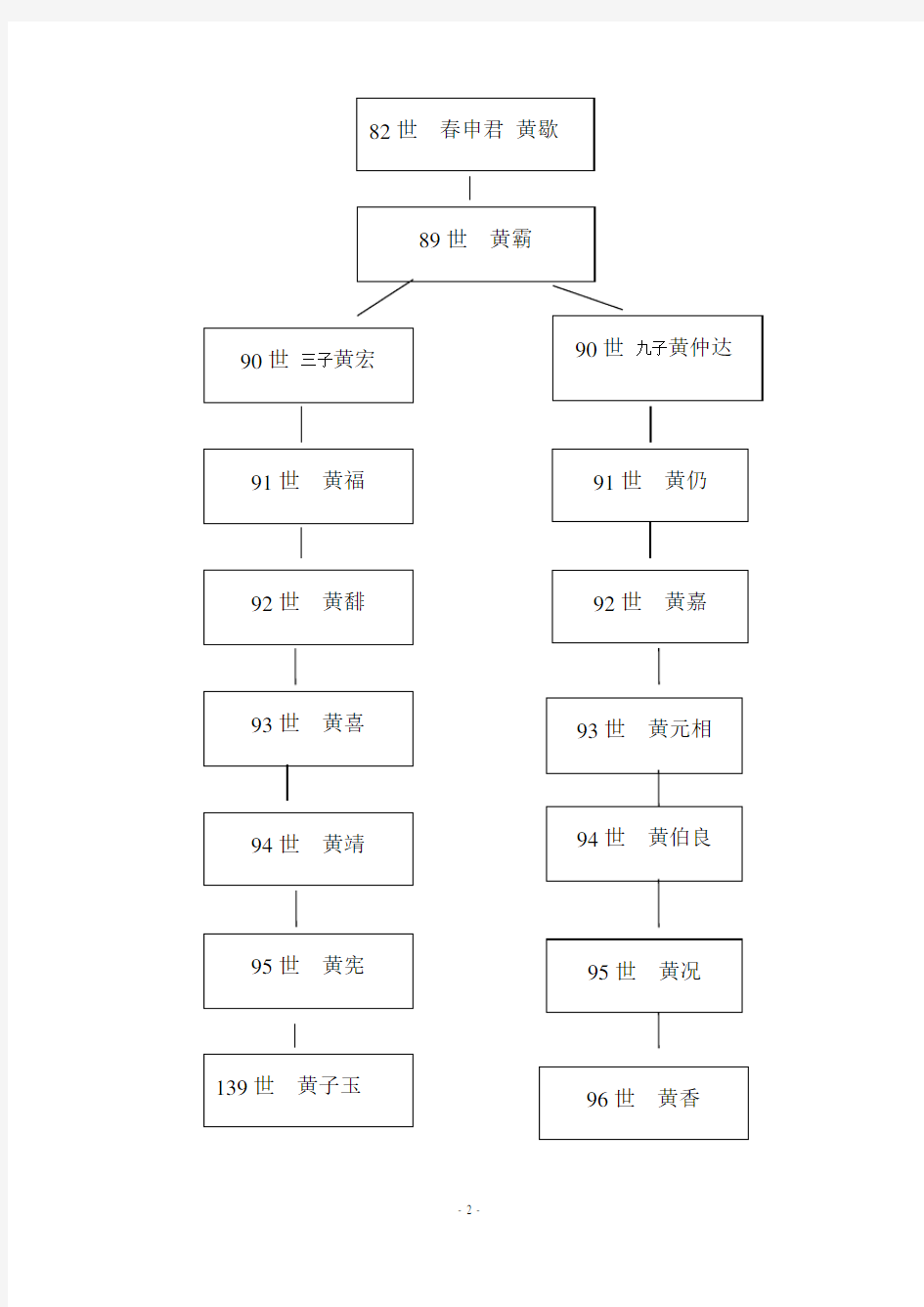

概述 ——木教黃氏源流遠,華洋裔孫奕世昌 木教:位於廣東省大埔縣東南部,閩粵邊界,與福建平和、饒平茂芝以及楓朗、大東等地為鄰。鄉間山環水抱,九曲朝拱,林蔥水秀,景色宜人,地靈人傑,遐邇聞名。木教--營生勝地也! 我黃氏源於太始祖南陸公。歷夏、商、周、唐、宋、元、明、清等數十朝代,迄今四仟餘載,一百五十餘代。漫漫長夜,生生不已,蔚成望族,千支萬派,遍佈寰宇,人口之多,分佈之廣,實無法統計及詳述。 黃氏乃帝王胄裔,多書香門第、仕宦之家,歷代賢才輩出,偉績豐功,聲名顯赫。七十四世歇公相於楚,封春申君,門下劍客三千,皆躡珠履,威震四方,誕下十三子一女,受郡封爵,宗支蕃衍,世代昌盛。迨霸公、香公、瓊公、琬公等位極人臣、公卿。傳一百一十九世峭山公,三位夫人廿一子壹佰肆拾餘孫,家族鼎盛,一門俊傑,更成佳話。公壽登耋旬,贈詩八句,囑子奔騰,各擇勝地開基,子孫流衍如浩瀚之勢,蕩蕩洋洋,幾遍海宇。傳一百廿六世潛善公生九子,後裔盛居華南各地,代出名賢,永留青史。 我木教肇基祖太一郎公原居福建汀州,宋末兵荒馬亂,受無情戰火摧殘,被迫離鄉避難,初居湖寮鄉,數載後途經木教,視木教為營生勝地故居焉。傳一百卅六世(即木教六世)政公生子:秀溪公、秀江公、秀湖公、秀海公繼後各房子孫昌盛。 木教雖是一安居樂業勝地,但彈丸小邑,難容日益飽和人口。清末民初,中國積弱,列強入侵,干戈四起,民不聊生,親人紛紛離鄉別井,遠赴重洋,尋覓生機。憑不屈不撓頑強斗志,或從商或從政均事業有成,譽滿海外。政壇名人、商界精英,多不勝數,限於篇幅,不勝枚舉,歉! 廿世紀七十年代末,中國政府實行經濟改革,放寬固有封閉政策。機不可失,一時之間,親人如離籠鵬雁,展翅翱翔。商機處處,有志事成,幾經辛勞,各有成果。 同年代越南排華,當時政府,喪盡天良,大肆殘害我族親人,風聲鶴唳,悽聲處處,親人悲痛欲絕再度飄洋逃難,妻離子散者、海葬魚腹者不計其數,見者膽破心驚,聞者傷心落淚。 我族親人歷經千災萬劫,劫難雖然給我族人帶來重大創傷,同時帶來新的希望,九十年代族親遍居全國都市小邑及全球各洲,宗親將一如既往,敬宗睦族,和衷共濟,自強不息,勇往直前,共創大業。 世界和平,普天同慶,太平盛世,樂業安居。鑒於考古探源者日眾,為方便族親一目了然,知其一脈源流,悉其宗支世系,知今鑑古,飲水思源,尋根問祖有一依據,更望祖德宗功流芳世代,特彙編[木教黃氏淵源]以供參考。 時 公元二仟零八年編者 欲知蕃衍誌,盡在譜中尋—— 木教黃氏淵源 太始祖:南陸公(受姓於黃),妣李氏,生三子:嘉公、台公、袁公。 二世:嘉公妣袁氏[生一子] 奇公 三世:奇公妣弋氏[生一子] 最公 四世:最公妣李氏[生一子] 舒公

艺术哲学与艺术史的关系探析 一、艺术哲学、艺术史与艺术学之间的关系 艺术史是使用相关的历史文献与实证材料,对各个时期的艺术创作、艺术思潮实行分析,从而得出艺术发展大致走向的一门学科。我们对艺术史的理解会涉及到一些历史、民族、社会、文化等方面的内容。艺术史的“事件”是艺术家生平、艺术学运动的形成、艺术技巧的进步以及与之存有相关的社会、政治、文化等情况。艺术史家必须将其连接成相继的“事件”,讲述一个首尾贯穿的人类伟大的视觉经验和由此而创造的种种视觉形成的故事。艺术史从纵向方面看(按朝代划分),可分为通史和断代史。如世界艺术史、中国艺术史是通史;20世纪艺术史、原始艺术史则是断代史。艺术史从横向方面看,可分为民族艺术史、门类艺术史和专题艺术史(按文化形态划分),如中国艺术史可分为几个阶段,从先秦到西汉,从东汉到唐(贵族文化),秦汉到清(平民文化)。因为第二种划分要做的不但仅是整理各个朝代的资料,还需要对每个时期的风格特征实行归纳总结提炼,所以,第二种划分在揭示艺术问题上更容易深入,在划分上也更合理。 二、艺术哲学对艺术史的影响 因为受到政治、经济、文化等不同因素的影响,从夏商周至今日的艺术史总是表现出不同的面貌。艺术哲学的任务是为了从艺术史中整理出最核心的问题,上升到哲学范畴。之后,通过哲学理论来指引某个阶段的艺术史。从广义上来看,艺术史涉及到艺术品的时间、作者及当时的文化环境,却很少触及到艺术品本身的艺术价值。艺术史家是站在时空的立场上审视艺术作品,选出最具有代表性的艺术品去填满历史,协助成千上万的艺术品对号入座正是历史学家的任务,而一旦历史家们抛开表面的历史现象试图对艺术品实行剖析,就会发现除了历史这个实证性的标记外(艺术品年代、地点、艺术家),他们绝大多数缺乏对艺术品本身价值的注重。哲学家用独特的思维方式将艺术史中存有的现象,取其精华去其糟粕,寻找艺术的真谛。唐代张彦远

第T06版中国家族血脉记忆

2012年12月15日刊号CN21-0001 T06 中国家族血脉记忆2012.12.15 星期六 一套完整家谱分为七大部分 □本报记者/张颖 上世纪70年代,美籍黑人亚力克斯·哈利经过实地寻访和查阅家谱档案,写成了世界名著《根》,掀起了世界性的“寻根热”。由此,“我是谁”、“我从哪里来”这样的问题变得不再可笑。其实,在中国,古人十分热衷于修撰家谱这项工作,依靠家谱所维系的家族血脉也因此更加清晰。在家谱中,中国人往往就能找到“我从哪里来”这个问题的答案。而且,经过修撰家谱等寻根活动,很多人都会发现,原来本人和悠远的某个地方竟有着千丝万缕的联系。通常情况下,一部较完整的家谱由以下几个部分组成:谱名、谱序、凡例、姓氏源流、世系考、世系表、人物传记、祠堂、坟茔、家规家训、恩荣录、像赞、艺文、纂修人名、领谱字号等。明代中后期是中国家谱体例演变与内容更新的一个重要分水岭,这之后一套家谱往往分为七项内容:姓氏源流、堂号、世系表、家训、家传、艺文著述、家谱图像。而且,家谱的叙述语言非常精炼,往往数百字就记录了人的一生。 家谱要先说明姓氏起源 上海市图书馆研究员、《中国家谱总目》作者王鹤鸣告诉记者,“姓氏源流”是家谱中的一项重要内容。“木必有本,水必有源,此万古不易

之常道也。不明其始,何以知祖之所出;不晰其流,何以知派之所由分。”王鹤鸣说,“源”是指一个家族的姓氏来源,也就是这个家族的得姓始祖、始祖、始迁祖的相关情况;“流”说的是家族迁徙、分支分流的情况。不过,“姓氏源流”也各不相同。有的说的是家族姓氏起源,有的讲的是家 族的迁徙情况。比如,在《龙池王氏续修宗谱》中,就记载了江西婺源王姓的起源问题,“开元初,柳冲与薛讷复加刊纂,考定二十六姓为国之柱,十六姓为国之宗,太原琅邪王在焉。王氏之先,出于周灵王太子晋之后,子孙多贤。”这段家谱中的记载说明,当地王姓的得姓始祖是周灵王太子晋的后人,同时也说明了王姓在唐朝具有崇高的地位。 还有家谱在记载姓氏来源的同时,介绍家族的迁徙和分流情况。安徽绩溪的《积庆坊葛氏族谱》就记载了葛氏家族迁徙安徽绩溪的经过。“葛本葛天氏之裔,后以国为姓,相传家江南句容。唐明宗时,名应祥公者,来任绩薄,长子武道公留居杨溪,历十二世至六二公,宋绍兴间迁居邑之西隅积庆坊右,子孙世业至今焉。”王鹤鸣解释说,葛氏这个家族从唐朝以来经历了数次迁徙,唐朝时居住在杨溪,经过十二代之后,宋朝时迁居到邑之西隅积庆坊右这个地方,并一直居住至今。由此可见,任何一个家族对待自己的祖宗源流的态度都是非常认真和严肃的。 堂号是寻根的重要线索 辽宁社科院历史研究所副研究员郑毅告诉记者,在家谱中,堂号是一个家族姓氏的特殊符号,它是一个姓氏或家族的标志和代表。通过它能显示一个家族姓氏的起源地,这也成为后代寻根问祖的重要线索。郑毅说,堂号名称以自创居多,多是依据郡号名或依据家族始祖或名人而创立,大多数的堂号体现的是一个家族的血缘关系或地域起源。 用郡号名命名的堂号体现的是家族的地缘关系,是以家族发祥地的郡名作为堂号。比如,诸葛氏系出葛伯,望于琅琊。因此,后来遍布各地的诸葛氏,绝大部分都世代沿用“琅琊”作为家族的堂号。以血缘关系命名的堂号,体现的是人们对血缘关系的重视。只要具有血缘关系,不同姓氏之间也会使用同一个堂号。比如,闽粤一带的“六桂堂”就是洪、江、汪、

七.字辈排行: ?安徽庐江许氏字辈:“金锡文章克成家道多有益方”。 ?安徽涂县许氏字辈:“佳吉正祥瑞忠良庆太和”。 ?安徽阜阳许氏字辈:“正大传家泽(廷德贤士广)和平继业长承先鐤俊秀绍租定忠良”。?安徽定远许氏字辈:“家文世德明秀忠”。 ?安徽霍邱许氏字辈:“大文建广生世有年”。 ?安徽南陵许氏字辈:“长开来万……” ?安徽歙县许氏字辈:“礼乐娴宣……” ?安徽无为许氏字辈:“永世大结昌修善有余庆”。 ?安徽凤阳许氏字辈:“来建守国林登增克正如红门开关世”。 ?安徽宁国许氏字辈:“家常优秀后能载富。 ?安徽许氏一支字辈:“德存大新宗万士春长荣”。 ?安徽许氏一支字辈:“福云百步紧显扬英吉侯华国文章美”。 ?江苏赣榆许氏字辈:“文能安邦武可定国习学圣贤克作家传”。 ?江苏青口许氏字辈:“廷元学俊哲谋”。 ?江苏扬州许氏字辈:“昌邦有金大爱国”。 ?江苏宿迁许氏字辈:“华宝臣勋……” ?江苏海安许氏字辈:“德玉树逢秀应金波 ?江苏宝应许氏字辈:“崇长瑞兆……” ?江苏响水许氏字辈:“红太(中)石(培)应”。 ?江苏高淳许氏字辈:“兴毓传继广昭宪庆万祥积德光前代治谋裕后人”。 ?江苏许氏一支字辈:“永林鼎瑞昌秀敏宗贻俊泽辉”。 ?山东文登许氏字辈:“兴运继光天家传德丕迁”。 ?山东乳山许氏字辈:“天家传德……” ?山东泰安回族许氏字辈:“同孟嘉崇兴振启贞统会庆彦方贵登大开昌建升”。 ?山东聊城许氏字辈:“春洪文庆吉宗敬”。 ?山东荣成许氏字辈:“文德心善修道志成”。 ?山东威海许氏字辈:“全振兆凤翔”。 ?山东滕州许氏字辈: ?讳序:“景运际光天家传德丕先成基贵善启世泽庆延年福厚钟之永兴朝普乃昌鸿勋增盛久祥瑞照忠良”; ?字序:“锡光弘端庆唯孝本敬祖”。 ?山东日照许氏字辈:“世衍家传崇经象贤保之克继瑞祚长联”。 ?广东饶平巫许氏字辈:“有子以伯继可观宗必兴若能敦自守永见汝成名”。 ?广东汕头许氏字辈:“仁义德教尊先哲”。 ?广东湛江许氏字辈:“日学乃申立”。 ?广东肇庆、广宁许氏字辈:“帝廷开景兆学仕际昌明期尔宏世德宗泽大有成家声克丕振基业善继承勋名光上国忠良定太平”。 ?广东四会许氏字辈:“宪章文宇天子维新世经开景兆祯祥”。 ?广东陆丰许氏字辈:“桔泰仁财盛雍和世德长耀祖开贤良荣宗唯茂敬”。 ?广东韶关许氏字辈:“禵腾开景兆学仕际昌明其汝宏世德”。 湖北宜昌、枝江许氏字辈:“先祖可光大启汝甲地”。 ?湖北十堰许氏字辈:“先泽明高远敬承义是昌”。 ?湖北沙洋许氏字辈:“开启志行克方”。

原载于《书法》2011年第3期 柳国良 摘要:黄庭坚曾夫子自道“予学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱”,此语涉及诸多历史问题。前人已有较为深入的研究,比如山谷学草时间大致统一,师从周越一说不成问题,“抖擞”一词基本定论,唯独黄庭坚眼中的“俗”与周越的关系一直未见详尽研究。本文通过梳理《山谷题跋》及有关文献,认为黄庭坚眼中的“俗”并不涉及到周越的人品,仅仅是笔法概念,并以此为前提厘清黄庭坚草书与周越以及怀素之间的关系。 关键词:黄庭坚周越俗气草书笔法 因为“趋时”之风影响,蔡襄、黄庭坚、米芾都曾不期而然的取法过周越。蔡、黄、米学过之后均染上“字法软俗,殊无古气”[①]的毛病,并且对周越书法的贬损众口一辞。按山谷自述,周越草书是其草书启蒙的主要借资,那么黄庭坚到底从周越学到了什么?周越之“俗”为什么困扰了黄庭坚二十年?周越之“俗”到底是什么? 周越在书法界的恶名首先从欧阳修开始。周越晚年在天圣、庆历间成名时,欧阳修方三十余,文献尚无二者交往的记录。但弹劾过周越劣迹的张昷之乃当时显贵,与欧公甚洽。想必欧公鄙视周越的理由只有一个,就是周氏道德不符合其“爱其书者兼取其为人”[②]的标准。北宋末南宋初的刘克庄和元代的王恽记载并分析了欧阳修对周越的评价: 欧公评本朝书,惟取才翁兄弟及君谟三人,不肯屈第四指,西台且不见取,况膳部乎?[③] 欧公于本朝书,独取苏、蔡二人,非虚言也。周越辈安得窥其藩篱哉?[④] 欧公虽然没有直接攻击周越,只是在评本朝书家中排除了属于名家的周越。随后苏轼也加入到了欧公的行列,他曾作《六观堂老人草书诗》直接开始对周越的鄙夷,直呼“周越奴”[⑤],评周氏书法“险劣”[⑥]。 欧、苏二人仅仅是一个回避周越,一个偶尔提及周越。周越书法的命运只有到了黄庭坚,舆论才发生了真正的改变。也是因为山谷之论,引发了诸多争议,主要集中在三个词:抖擞、三十年、俗。 山谷所谓“予学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱”[⑦]中“抖擞”一词引起了争论,曹宝麟与陈志平经过多番搜寻该词在诗词中的涵义否定了作为笔法的理解,张传旭通过周越遗迹与山谷书风嬗变的关系从根本上否定了作为“战掣”笔法的解释[⑧]。最近梁培先通过对黄庭坚所撰佛教文章的考证,认为“抖擞”应为“头陀”的华语之说[⑨]。其实不用过多讨论,如果“抖擞”解释为“战掣”笔法,而黄庭坚终其一生也未曾摆脱“战掣”笔法(并以之自赏),况二十年乎?显然不能成立。 前述“三十余年”也涉及到周越并引起了争论,陈志平通过山谷题跋中的“三十余年”这个概念经过一番考证,认定山谷学周越草书当在二十三岁(治平四年)时,经过分析“学草”与“学

明朝时期的许氏兄弟家族集团 在东昌府名门望族中,许贤家族的鼎盛和显赫时期早于任、邓、朱、傅、耿诸大家。在明朝成化以后近二百年里,这个家族辈出名人,出过两名进士、六名举人以及一些贡生之类。 一座标榜家族功名的“八世科第九代恩光”牌坊曾经从明末到民国年间,矗立楼东大街三百年之久。 近日,东昌府区侯营镇二十里铺村的许氏后人、71岁的许孟祥老人对记者讲述了家族辉煌的历史。 显赫:以军籍定居聊城以科举步入辉煌 许孟祥回忆,家族中曾经保存着13道圣旨,现在只有3道幸存在明清圣旨博物馆中。许氏族谱也已经不存在了,幸亏旧县志、府志对家族史记载较多。他说,自己小时候就和大人们到祖坟前祭扫过。祖坟就在城西,现在已经踪影无存。近年发现的许麾、许东望墓志铭弥补了家族史料不足的缺憾。 许孟祥介绍,许氏原籍安徽宿松,家族的第一个举人许麾的高祖父许贤,洪武年间“以伍长调平山卫”,开始在聊城定居。 许麾生于正统己巳年十一月,于成化十三年(1477)考中举人,先后任景州、浚县训导,“士多成才者”。许麾勤于公务,急人所难,是个德才兼备的官员。遇到“夏水涨”,修建了“许公桥”;遇“春夏大旱,君祷而雨。”见到贫民死后无力丧葬,他就出资料理。 许麾先后任职湖广长沙府善化县知县,敕授文林郎;大名府通判;太仆寺丞,敕授承德郎,分理广平、顺德两府马政;后更治保定及永平,“冒炎暑巡历于外”,“以足得疾卒于保定公署”,时间为正德壬申年闰五月,卒年六十四岁。许麾之妻郭氏,是平山卫百户郭春的女儿,被封为“孺人”。生有四个儿子:许尧、许宾、许景、许路。 许麾开启了许氏家族的科举之路,此后,许堂(许麾兄许庠之子)于弘治八年(1495)中举;许路(许麾之子)于正德三年(1508)成进士;许东望(许麾之孙)于嘉靖十七年(1538)中进士;许东渐(许麾之孙)于嘉靖二十五年(1546)中举;许观象(许麾五世孙)于万历十六年(1588)中举;许正学(许麾兄许庠的五世孙)于万历十九年(1591)中举;许典学(许麾兄许庠的五世孙)于万历三十四年(1606)中举。 典范:许宏好善乐施许东望廉洁仁慈

一、《xx龙下里石头塘xx氏族谱》 (黄家地黄氏族谱) (节录) 化公,讳大红,字惟诚,号大庵。迁入宁化龙下里黄茶洋即今古背村尾,大宋景德丁未三月十一辰生,元丰乙丑十月二十六未卒,寿七十九,回葬邵武和平鹤薮树下,妣刘氏景德丙午四月十七午生,生子二: 道,xx。 道公,名小一,字体元,化公长子。徙石城柏中里黄柏岭海眼里(即今江西省石城县岩岭管理区黄柏村海眼里,紧邻宁化古背),葬海眼里小石下。子一: 六郎。 稵公,名六郎,字用九。生三子: 五郎、六郎(殇)、七郎(xx)。 立公,名五郎,字子志,号巽庵。生子四: 会、位、保、十三xx。 保公,乳名六五郎,字德元,号佑庵,回居古背,生六子: 四一郎、四二郎、四三郎、四四郎、四五郎、四六郎; 四三郎,讳胜皐,字淑仁,徙(宁化)大黄家地,子三: 大八公,小八公,三八公。 大八公: 讳和一,字毓贤。生子二: 三郎,三五郎。

继足公(化公十二世裔xx): 显元公(化公十九世裔xx): 明嘉靖年间(约1540年)徙江西石城嶂背。 二、一位化公裔xx的心声 我是化公第三十一世裔孙,多次拜访宁化黄家地、石城岩岭黄柏村海眼里,阅多地黄氏譜牒及《黄姓史话》等家谱、书籍、资料,深感有关化公的记载众说纷纭: 峭公子位: 第八/九/十 出生年代: 大xxxx/五代后xx三年913年 妣: xx/xx/xx 徙居地: 宁化龙下里黄茶洋(古背)/宁化龙上里石壁村。 官职: xx/xx参军,xx刺史 后裔世系: 生子二: 道公、小二(止) 生子三:

xx、道郎、逵郎 生子四: 迪郎、道郎、逵郎、万七郎敬请各地化公后裔共同提供资料,互相交流、共同探究讨论,以去芜存精,去虚存真,扬先祖之高风 作者简介: xx客家文化研究会会员 化公石城嶂背黄氏理事会秘书长、《黄家地黄氏族谱》八修协办 《xx客家xx考略》编委 Email: QQ:9

英山《双井堂黄氏宗谱》:黄庭坚家世研究 的重要史料 ? 黄朝霞秦腊英 图书情报论坛2010年第4期(总第88期) 英山《双井堂黄氏宗谱》: 黄庭坚家世研究的重要史料 摘要史学界对黄庭坚家世的研究历来众说纷纭,英山《双井堂黄氏宗勘对其研究提供了 新的史料.在分析民国时期续修的英山《双井堂黄氏宗彳普》基础上,探讨江西分宁黄 氏之黄庭坚家系源流,提出英山《双井堂黄氏宗对黄庭坚家世研究的史料价值. 关键词英山双井堂黄氏宗谱黄庭坚家世 史学界对北宋着名文学家黄庭坚家世的研究, 众说纷纭,莫衷一是.笔者知晓的湖北英山《双 井堂黄氏宗谱》,对黄庭坚世系,分宁黄氏始祖, 黄庭坚属分宁黄氏第几代等的研究可提供新的史 料.英山《双井堂黄氏宗谱》为民国时期续修, 共2种,现由黄庭坚后裔所藏.是宗谱,因直接 延续黄庭坚于宋元祜二年奏请纂修分宁黄氏金字 谱,真实性,可信性和史料性极高,可谓资料来 源弥足珍贵,对于黄庭坚家世研究具有重要的史 料价值. 1民国时期续修的英山井堂黄氏宗渤 黄庭坚后裔所藏民国时期英山《双井堂黄氏 宗{普=》,共两套.一套为民国十三年续修,清贡生 黄师直主编,共12卷,木刻印刷,保存完整.该

谱收录宋元j;占二年黄庭坚督修金字谱以来的重要资料,其中收录圣谕l2条,山谷公敕命1篇,宋 代朱熹撰《宋双井黄氏宗谱序》2篇,宋代周必大《双井堂黄氏宗谱序》1篇,山谷公表1篇,资料 极为珍贵.该谱以宋明以前江西修水《双井堂黄 氏宗谱》为依据,与世系源流一脉相承,真实性, 可性度极高.另一套为民国三十二年续修,黄光 烈主编,此次续修延续民国十三年双井堂谱体例 及全部资料,并在民国十三年修续谱的基础上, 联合英山,罗田,立煌,霍山,麻城五县黄庭坚 后裔联合修纂,共56卷,木刻印刷,保存比较完 整. 民国时期两度续修《双井堂黄氏宗谱》之特 点:一是世系源流一脉相承,比较完好地保存了 自黄庭坚纂修金字谱以来的历史原貌,包括黄庭 坚祖辈,父辈,同辈及后代基本情况的完好保存. 二是以黄庭坚为始祖,即黄庭坚为此家族之分房的始祖.该谱《世系》日:"我族自庭坚祖为第一 世,日:双井黄氏,崇实也.由庭坚祖十二传至禄 二祖辈生曼字派,诸祖为我族分房之始."三是对"双井堂黄氏一世祖庭坚公以下十二世世系"有非常细致的介绍.这些对于研究黄庭坚家世及文学创作都提供了十分珍贵的史料. 2英山《双井堂黄氏宗谱》之黄庭坚家系源流 黄庭坚家族源于江西分宁黄氏,分宁今江西修 水.南唐升元已亥年(公元939年),原居婺州金 华玉板桥的黄圮,随赴任分宁县令的儿子黄瞻一同迁至分宁,之后,这一族卜居分宁双井,逐渐繁衍 为一支黄氏望族.以黄圮为始祖,黄圮三传至黄庭

黄氏世系源流 (1-124世,红色为黄峭山公世系源流) 第1世:少典——有熊国君;配有蟜氏之女;子二:炎帝、黄帝。 第2世:炎帝——少典长子;与黄帝同为华夏族祖先。黄帝——少典次子;生于轩辕之丘,故曰“轩辕氏”,因奠定了传男制度,又号公孙,国于有熊,受禅于神农氏而有天下,帝“生而神灵,弱而能言,长而墩敏,成而聪明”,开物成务,文明渐启,黄帝是中国古代野蛮时期华夏部落联盟的大首领,后世之“炎黄子孙”由此出也,娶四妃生25子,得其姓者14人,其中各有两人同姓,12姓为:姬(两人同姓)、酉、祁(祈)、己(妃)(两人同姓)、滕、箴、任、荀、僖、姞(吉)、儇(嬛、环)、依(衣);配西陵氏之女螺祖为正妃,配女节,配彤鱼氏,配嫫母;史载子四:昌意、玄嚣、青阳、苗龙。 第3世:玄嚣——黄帝长子;子一:桥极。昌意——黄帝次子;受封姬姓;配蜀山氏之女昌仆;子二:高阳、日安。青阳——黄帝三子;余情不详。苗龙——黄帝四子;余情不详。 第4世:桥极——玄嚣之子;子一:高辛。高阳——昌意长子;即颛顼帝,是我国远古时代社会秩序的建立者,自幼敏睿,10岁时成为氏族酋长,12岁时率领本族东迁少昊(即嬴挚)东夷部落所在地穷桑地区(今山东曲阜一带),得信任而辅佐少昊帝,少昊去世后,20岁的颛顼即帝位,不久又内迁中原,承继中原华夏部落联盟的大首领,初国于高阳,后都于帝丘,在位78年;配邹屠氏,腾皇氏;子十六:姒鲧、骆明、穷禅、季番、欢头、瘦约、伯服、梼杌、苍舒、聩凯、梼盛、大监、宠降、中容、仲达、称。日安——昌意次子;居于西方,后入中原,子孙以安为姓。 第5世:高辛——桥极之子;即喾帝;配陈峰氏之女庆都,配娵訾氏之女;子二:娵訾氏生挚,庆都生放勋。穷禅——高阳三子;子一:敬康。称公——高阳十六子;子一:卷章。 第6世:挚公——高辛长子;余情不详。放勋——高辛次子;即尧帝;子一:丹朱。敬康——穷禅之子;子一:句望。卷章——称公之子;即老童;子二:重黎、吴回。 第7世:丹朱——放勋之子;余情不详。句望——敬康之子;子一:桥牛。重黎——卷章长子;因共工氏乱于长江流域,帝喾派其征讨,但未竟成,喾帝怒杀之。吴回——卷章次子;其兄重黎被诛后,继兄位为祝融火神,后人在天水关,筑火神苗宇来纪念之;子一:陆终。 第8世:桥牛——句望之子;子一:瞽叟。陆终——吴回之子;配鬼方氏;子六:樊、惠莲、篯铿、会人、曹安、季连。 第9世:瞽叟——桥牛之子;子二:重华、象。樊公——陆终长子;夏朝时分封于昆吾(今山西省运城县一带),又称昆吾氏,封于苏,其后裔以苏为姓。惠莲——陆终次子;即南陆公,又叫参胡,其后裔黄、董、韩、龙等姓。篯铿——陆终三子;即彭祖,其后勤裔为钱氏、彭氏。会人——陆终四子;又名求言,为妘姓,其子孙被分封的姓氏众多。曹安——陆终五子;因居于曹,其后裔为曹氏。季连——陆终六子;受封芈

陆游与江西诗派之关系 学术界长期流行的一种观点认为,陆游早年学诗于曾几,受江西诗风的影响,后来从军南郑,亲历战争生活,因而从江西诗派的形式主义影响中解脱出来,步入现实主义创作轨道。这种说法不能说没有一定的道理,诗人随着生活阅历的增加和创作实践经验的日趋丰富,诗歌风格发生某些变化是稂正常的。但是,诗风发生变化并不等于完全抛弃了原来的诗学主张。 江西诗派众多诗人是严守某种统一的诗法规范还是具有各自的创作方法并形成了不同的风格特点?江西诗派是一个凝固的诗人群体还是一个发展变化的群体?我认为,江西诗派自宗主黄庭坚起便倡导求新求变,如果说黄庭坚在元祜(包括之前)的诗歌作品具有瘦硬、奇崛、拗峭等特征的话,在其贬官黔等地及以后的作品,则更注重诗歌的平淡之美。黄庭坚在给他外甥、学生的书信中,不止一次强调应多读古人书,在广泛吸取前人文学遗产的基础上推陈出新、自成一家。这种思想可以说贯穿了江西诗派的整个发展嬗变史。黄庭坚既讲法度,又推崇创新,二者并不矛盾,讲究法度并不等于死守法度,而应灵活运用。江西诗派作者吕本中深谙此理,于是提出“活法”说,进一步阐明了如何运用法度,亦即继承前人艺术规则的问题。“活法”说在南宋初年相当长的时期内影响巨大,成为诗坛上公认的艺术准则。 正是由于黄庭坚并不谨守褊狭的门户之见,所以其门人弟子都以求新求变为能事。如徐俯曾答客书云:“涪翁之妙天下,君其问诸水滨;斯道之大域中,我独知之濠上。”(《清波杂志》卷5)对他人赞美他与黄庭坚的渊源颇为不乐,显然意欲自成一家。与徐俯交游甚密的韩驹也曾受知于山谷,晚年或置之江西诗社,却说:“我自学古人。”(周必大《文忠集》卷1 9)正是由于这种追求新变、力求自成一家的倾向使得江西诗派在不同时期呈现出不同的风貌。吕本中提出“活法”说后,“活法”之说,一时盛行于南北宋之交的诗坛上,成为促进江西诗派发展变化的重要诗学思想。除诗歌发展本身的因素外,吕本中、曾几等江西后学都经历过“靖康之变”,社会环境和诗人心态与黄庭坚所处的北宋中期大不相同,创作方法与作品风格发生变化实属必然。 此足以证明,将江西诗派视作一个远离生活,仅仅以雕镌文字、追求形式瘦硬拗峭的诗歌流派显然并不符合实际。既然江西诗派本身也处于一个不断嬗变的进程中,曾几又是陆游的授业恩师,则陆游与变化中的江西诗派有某种契合之处便决非无端臆测。 事实上,陆游终生持有强烈的爱国思想固然有多种原因,但曾几对他的影响绝对不可忽视。陆游晚年为曾几奏议稿作跋,追忆说:“绍兴末,贼亮入塞,时茶山先生居会稽禹迹精舍,某自敕局罢归,略无三日不时见。见必闻忧国之言。先生时年过七十,聚族百口,未尝以为忧,忧国而已。”(《渭南文集》卷3 O)在这篇短小的跋语中,陆游对曾几奏议稿的其他内容只字不提,唯独念念不忘恩师的这份爱国忧民之情,足证曾几此种情怀对陆游的影响之大。 陆游在诗歌探索方面与江西诗派的契合,还可以从他对晚唐诗的态度窥见一二。《剑南诗稿》卷4 5《追感往事》云:“文章光焰伏不起,甚者自谓宗晚唐。欧曾不生二苏死,我欲痛哭天茫茫!”对当时崇尚晚唐诗歌的风气十分不满。而自黄庭坚以来,江西诗派对晚唐诗歌均评价甚低。凡此种种,都说明作为江西弟子的陆游与江西诗派的诗学祈向有着相当多的一致之处。 (摘自2006年第7期《文史月刊》) 6.从原文看,下列对“江西诗派”相关内容的说明,不正确的一项是 A.江西诗派是一个不断发展变化的诗歌流派,它拥有众多的诗人,并且具有各自的创作方法并形成了不同的风格特点。 B.江西诗派在整个发展嬗变史上,始终贯穿着多读古人书,在广泛吸取前人文学遗产的基础上推陈出新、自成一家的思想。 C.江西诗派是黄庭坚创立的,徐俯、韩驹、曾几、吕本中等都是江西诗派的门人弟子,

许氏迁徙及各地郡望 一、迁徙概况 许亡国之后,国民不忘祖地故国,以许为姓,四处迁移。时值战国初期,中原兵乱,许氏难民于是聚小族而群迁,北徙河北高阳先祖句龙许氏故地,形成许氏北派宗支主体。另一路人马则在离开许地许国之后,沿着汝河两岸就近迁往汝南、山阳昌邑等处原高阳许氏曾经有过的南迁迁居点。 应该指出,高阳许氏自当年许由之父句龙为颛顼高阳氏土正、能平九州而赐氏高阳之后,便居高阳并开始蕃衍,已有根基,并陆续有后代子孙群迁高阳东北地区以及河南汝南一带。如今南北各系及海外许氏族谱中有“采食高阳”之句,其寄义应自此时始。河北高阳为许氏根基之地,其意义不下于河南许地;其份量又重于国都许昌。 这时候,回迁高阳的许氏人众,大多聚居于如今高阳北新城都乡乐善里地方。这些难民大多数来自容城,即是当许国衰亡之际逼迁于容城的那一部分人马及其后代。原先曾经自高阳迁往汝南的许氏人群聚居地,如今又成为沿汝河两岸迁移的许氏难民的落脚点。因此,这次许氏迁徙,总的来说分为南北两支,北支以河北冀州高阳为居住中心;南支以河南汝南为居住中心。随着时间的推移,许氏南北二支又各自向西、向东、向南作再播散再迁徙,于是又出现安陆许氏、太原许氏、邵陵许氏、晋陵许氏、会稽阳羡许氏、徐州许氏、安陵许氏、龙溪许氏、岳阳许氏等等。但此时还未涉及闽台与两广。 上述迁徙与再迁徙行动,大约自战国初年至汉魏及初唐时间,

约有千余年之久。但高阳、汝南两地一直是许氏族众凝聚的中心。 河南学者谢钧祥先生曾经指出,汉代许氏已分布于今安徽、山东、陕西、云南、江苏、浙江等省。谢氏文中例举许子威为安徽庐江人,汉宣帝皇后许后为昌邑人即山东巨野人,许商为陕西长安人,东汉许叔为云南昆明人,许武为阳羡即今江苏宜兴人,许寂为浙江会稽人。谢氏还指出东汉末年安徽亳州许氏已发展成庞大宗支,人口达数千之众。名将许褚就是此方人氏,当时称之为谯郡。湖南学者何光岳先生,更指出龙溪许氏在汉代尤为兴盛,谓有两女曾先后分别为汉宣帝皇后和汉成帝皇后。此说与上述谢先生山东巨野即昌邑许氏女为皇后之说,虽有小异而实则大同。原因是昌邑许氏与龙溪许氏,原为同宗。后来虽有迁变,称谓不一,并非矛盾。 二、主要郡望 郡望含义包括人文与地理两要素。 (一)汝南郡望 汉、魏时期,高阳和汝南许氏分别形成两大郡望。北方许氏,因此以河北高阳为依托,象征中国许族之渊源,高阳因此成为上古许地精神之中的“许地”。南方许氏,则以河南汝南许氏为主体,体现着中国许族的昌荣。 汝南许氏,社会名望显赫者有前汉尚书许商,其6世孙许靖事后汉灵帝,官尚书令,后人蜀为广汉太守。刘备克蜀,授靖为太傅。

江夏黄氏宗亲网欢迎全国各地黄氏宗亲加入 寻根访祖,推动黄姓的兴旺发展、与时俱进并继续发扬光大。 江夏黄氏 骏马登程往异方,任从胜地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。朝夕莫忘亲命语,晨昏当荐祖宗香。但愿苍天垂庇佑,三七男儿总炽昌。 黄氏家谱各省市所在地 北京大兴黄氏顺天支谱不分卷,(清)黄承林纂辑,清光绪十八年(1892)木刻活字印本一册。 现被收藏在中国科学院图书馆。 吉林黄氏诚正堂伯房祖宗世系一卷,清朝年间木刻活字印本一册。 现被收藏在江苏省苏州市图书馆。 上海金山黄氏族谱,(清)黄玠、黄端履编纂,清宣统二年(1910)上海中国图书公司铅印本二册。 现被收藏在中国国家图书馆、上海市图书馆、 日本东京国立博物馆、美国犹他州家谱学会。

上海嘉定重辑黄氏雪谷公支谱,(民国)黄士焕重纂,1948年三鑫印务局铅印本, 今仅存第一卷、第三~四卷。现被收藏在江苏常州市图书馆。 上海崇明黄氏家乘二十二卷,(清)黄汉荣修,清同治九年(1810)务本堂木刻活字印本。 现被收藏在上海市文化管理委员会、美国犹他州家谱学会。 江苏丰县黄氏族谱十卷,(清)黄火敦清康熙四十七年(1708)九华堂木刻活字印本。 现被收藏在江苏省丰县顺河乡黄庄村。 江苏江都维安阜洲黄氏重修族谱十二卷,(民国)黄承良修,刘崇泉纂辑, 1931年中宜堂木刻活字印本十二册。 现被收藏在中国国家图书馆、美国犹他州家谱学会。 江苏南通黄氏支谱不分卷,(清)黄世谦编,清光绪二十四年(1898)敦礼堂木刻活字印本一册。 现被收藏在江苏省南通市图书馆。 江苏海门黄氏家乘,著者待考,木刻活字印本,今仅存第二册。

现被收藏在苏州大学图书馆。 江苏武进浮桥黄氏宗谱二十卷,(清)黄元鹏续纂,清咸丰二年(1852)木刻活字印本二十四册。 现被收藏在日本东京国立博物馆、美国犹他州家谱学会。 江苏武进毗陵黄氏宗谱十二卷,(清)黄敦懿等修,清光绪十一年(1855)敦本堂木刻活字印本八册。 现被收藏在中国国家图书馆。 江苏武进毗陵东直黄氏玉林公宗谱四卷,(清)黄永全等重修,清光绪十五年(1889)木刻活字印本四册。 现被收藏在日本东京国立博物馆、美国犹他州家谱学会。 江苏江阴青畅黄氏宗谱二十二卷,首一卷,(民国)黄震宏修,黄淡佳编辑。 1947年立木堂木刻活字印本二十册。 现被收藏在吉林大学图书馆。 浙江杭州武林黄氏宗谱,著者待考,清光绪年间礼耕堂木刻活字印本一册。 现被收藏在美国犹他州家谱学会。

谱牒中的常用名词解释 黄祖珩 【谱牒】记述氏族或家族世系的书。 【家谱】又称族谱,记录家族世系和事迹的书,内容记载家族的起源、发展历史,家族成员的身份事迹及相关的各种内容。 【家乘】春秋时晋国史书名《乘》。后因称史籍为史乘。宋黄庭坚有《宜州乙酉家乘》是日记性质。后人撰写家族之史,袭用《家乘》之名,其内容比家谱更广泛、更详尽。如《即墨黄氏家乘》内有明清皇帝诰命,圣旨、敕谕,家族名臣给皇帝奏疏、议,家族贤达传记、墓志、科举、著作目录、诗词文章等。 【玉牒】1、古帝封禅所用文书。2、帝王族谱(以编年体叙帝系而记其历数称玉牒)。3、典册。4、神仙名籍。 【考】①老。②父亲。后只称亡父曰考。《礼·曲礼》:“生曰父……死曰考。” 【妣】①祖母或祖母辈以上的女性祖先。②母亲。《尔雅·释亲》:“父为考,母为妣。”后来只用于亡母。《礼·曲礼》下:“生曰父、曰母、曰妻;死曰考、曰妣、曰嫔。” 【谥号、谥】帝王、贵族、大臣、士大夫死后,依其生前事迹给予的称号。 【昭穆】古代宗法制度,宗庙或墓地的辈次排列,以始祖居中,二世、四世、六世,位于始祖的左方,称昭;三世、五世、七世位于右方,称穆;用来分别宗族内部的长幼、亲疏和远近。《周礼·春官·小宗伯》:“辨庙祧之昭穆。”后来泛指家族的辈分。晋陶潜《陶渊明集》赠长沙公词序:“长沙公于余同族,祖同出大司马,昭穆既远,以为路人。”【出嗣、嗣】嗣即继承,接续。出嗣:在封建宗法制度下,把自己的儿子给没有儿子的亲属作过继子。 【承祧】承奉祖庙的祭祀。后亦称嗣子为承祧子。祧:古代称远祖的庙。在封建宗法制度中承继先代,称承祧。 【双承】继承两支的祭祀。 【嗣子、嗣孙】无子者以同辈兄弟之子过继为后人,称“嗣子”。过继孙辈的,称“嗣孙”。 【乏嗣】缺乏承继人。 【止】一般指已婚无后代(儿子)即去世。 【早卒】早年去世。 【流寓】寄居他乡。 【适辽】至辽宁,泛指到我国东北地区。 【配】元配。初娶的妻子,也称“嫡妻”。继配。元配亡故后,继娶之妻。 【嫡、庶】“嫡”与“庶”相对,“嫡”在封建宗法制度中指正妻;“庶”指妾,又称副室、偏房。 【守节】在封建社会中,妇女在丈夫死后,立志不嫁,直到老死就是守节的行为,这样的妇女称为“节妇”。 【契】古代把合同、总账、案卷、具结都称作契,后单称买卖的文卷为契。 【契约】双方或多方同意订立的条款、文书。 【司厅】即驿丞。明清时,各州县设驿站之地,均设驿丞。掌管驿站中仪仗、车马、迎送之事。 【翰林院】官署名,唐初置翰林,为内廷供奉之官,本以文学备顾问,得参谋议,其时医、卜、伎、术、方士僧道,皆得待诏翰林,非尽文学之士。玄宗开元初始置翰林院,以张九龄、张说、陆坚等掌四方表疏批答、应和文章,号“翰林供奉”,与集贤院学士分司起草诏书及应承皇帝的各种文字。开元二十六年改翰林供奉为学士,别置学士院,专掌内制。宋设翰林学士院,职掌在内朝起草诏旨。此外在内侍省下设翰林院,总天文、书艺、图画、医官四局。明将著作、修史、图书等事务并归翰林院,成为外朝官署。清沿明制,翰林院掌编修国史及草拟制诰等,其长官为掌院学士,满、汉各一人,由大学士、尚书中特派,所属职官有侍读、侍讲、修撰、编修、检讨和庶吉士等,无定员。 【国子监】国子监是中国古代教育体系中的最高学府。国子监设六堂,分别为:率性堂、诚心堂、崇志堂、修道堂、正义堂、广业堂,是贡生、监生们的教室;国子监设祭酒、司业以及学正、助教、主教、主事、收掌、对读等学官,品秩为从正四品到九品。 【内三院(内翰林)】清官署名,天聪十年,置内国史院、内秘书院、内弘文院,各设大学士一人。内弘文院掌注释历代行事善恶、进讲。合称内三院,康熙九年改为内阁。 【处士】古时称德才兼备而不为官的人士。 【伯仲叔季】兄弟排行。伯是老大,仲是老二,叔是老三,季是老四。 【封赠】封建时代施恩臣下,实行封赠之制。即将文武官员的官爵、有关名号授予其曾祖父母、祖父母、父母三代及