隋朝展子虔《游春图》赏析

展子虔(约550-604)隋代杰出画家。渤海(今山东惠民县何坊乡展家村)人。他是现在唯一有画迹可考的隋代著名的画家,在中国绘画史上占据着重要位置。他历北齐、北周入隋,他多才多艺,对各种画类几乎无所不能。他画人物,画立马,画山川,都形象生动、逼真,呼之欲出。特别是他描绘贵族游春情景的《游春图》,是我国现在保存下来最古老的卷轴山水画之一,对后世山水画的发展影响很大他在中国绘画史上,是承前启后的一代宗师。

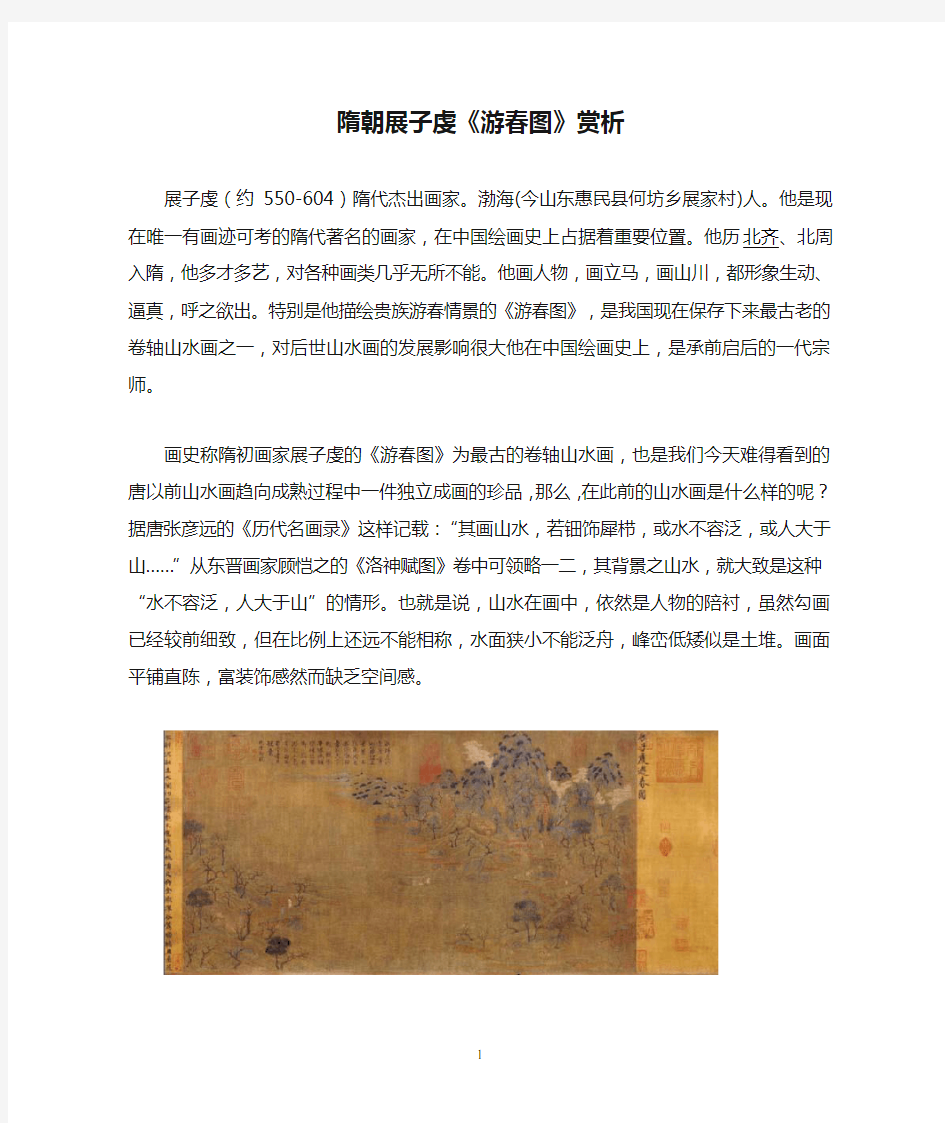

画史称隋初画家展子虔的《游春图》为最古的卷轴山水画,也是我们今天难得看到的唐以前山水画趋向成熟过程中一件独立成画的珍品,那么,在此前的山水画是什么样的呢?据唐张彦远的《历代名画录》这样记载:“其画山水,若钿饰犀栉,或水不容泛,或人大于山……”从东晋画家顾恺之的《洛神赋图》卷中可领略一二,其背景之山水,就大致是这种“水不容泛,人大于山”的情形。也就是说,山水在画中,依然是人物的陪衬,虽然勾画已经较前细致,但在比例上还远不能相称,水面狭小不能泛舟,峰峦低矮似是土堆。画面平铺直陈,富装饰感然而缺乏空间感。

但展子虔的《游春图》则大有改善。图纵43厘米,横80.5厘米,绢本,设色。现藏北京故宫博物院。《游春图》以春游为主题,画幅虽不大,但却有置景阔大、气宇轩昂的大场面,这就是画史中所说的“咫尺千里”。这一点是西方画家无法与中国画家相媲美的。

图绘江南早春二月,树叶吐绿,桃杏争芳。一水自左上流下中间,水面宽阔,微波皱起,有游艇轻泛。两岸游人三两成群,沿途观赏春景,或步行伫立,或主骑马而仆随后。小桥连岸,坡后有农舍,而山谷中则寺庙隐现。人、马、舟、桥与山石、树木、江水的比例已经十分合适,树、石近大而远小,江水斜下,两岸错落,树林密布,白云缭绕,显得疏密有致,透视的空间感和纵深感也十分恰当。江水满勾起伏荡漾的波纹,渐远渐淡,天际水天一色。山石树木以细劲流利的墨线勾勒,但无皴笔,树身染深赭色,树叶染浓绿。山石则通体染淡赭色后,石脚染重赭而石身敷青绿重彩。小桥栏杆及寺庙廊柱填朱砂,而人、马、白云则填以白粉。整幅画山石树木的色彩浓郁,但由于中间大片水色的清澈相映,显得艳而不俗。不过,此图尚有不足之处,如树的造型还嫌单调,枝干少变化,树叶虽已精细至双勾法,但大

都平铺而欠生动,而远树则处理稍觉简单,更多装饰意味。比之唐代李思训的《江帆楼阁图》尤觉稚拙,但同时却也折射出唐前绘画风格的历史内涵。

艺术史中一般将这张画说成是中国第一幅独立的山水画作,展子虔是历北齐、北周入隋的画家,应隋文帝杨坚之召,做过朝散大夫、帐内都督。不过有很多学者也对此画的归属表示疑问,认为其中的建筑装饰不是展子虔时期的特色,底本可能是中晚唐以后,而现在看到的这张则是五代或宋的摹本;还有人认为山水并不是展子虔擅长的,此画可能不是他的作品,因为现在将它归在展子虔名下的所有证据不过是手卷上宋徽宗所题“展子虔游春图”几个字与元明以后的文献记载。虽然疑问重重,但《游春图》仍然被公认为中国早期山水画走向成熟的一个最好的典范。

隋末至唐初,中亚及西域盛产的石青、石绿颜料大量地供应给中原画家,如果往前看看,可以看到《九色鹿经图》中国王等人的飘带用的就是这种颜色。而在《游春图》里,画家考虑的是如何将青绿设色法用于对自然的表现。画家以线勾出轮廓,一层层地染上花青、翠绿等透明的水色,再罩上一层石青、石绿,最后以墨或赭石重勾轮廓。画家非常注重颜色的变化,在远近山峦、山脚堤岸施以有深浅厚薄种种变化的颜色,山脚处的泥金、白色的桃花以及人物衣着的颜色都增加了画面色彩的节奏感,与单纯平涂的图案式画法大相径庭。树的描绘也从符号化转为开始追求形上的真实感,棵棵各有姿态,近景一棵大树的叶子色彩的变化搭配将树表现得蓊蓊郁郁,都有了阴晴向背之感。

这些色彩的节奏感与变化、点景人物的写实等等,都是围绕着一点:画家在竭力让画面传达出一种真实的美感,让人们有一种身临其境的感觉。魏晋时代诗歌从谈玄说道到这时已转向对自然景物的描写,遂开启山水诗、田园诗的创作,以田舍园林风光、农耕生活为题材,抒写隐居生活和恬淡的心境,代表诗人是陶渊明。文学上的新追求必定会慢慢体现在视觉艺术上,山水画的兴起与之有某种关系,当贵族们开始想在山水中寻找理想与慰藉的时候,便对山水画有了需求,由此,《游春图》应运而生。

另一方面,我国古代的山水画,到了两晋南北朝时,虽有一定进展,但在表现手法上,特别是人与山之间的大小比例仍显得很不调和,这反映了那时的画家对于自然景物的观察、理解及其对美的感受能力还较薄弱。到了隋代,山水画趋于成熟。作为代表作品,便是展子虔的《游春图》。这幅作品越过了那种“人大于山,水不容泛”的草创阶段,全幅画中,春山平江、游骑泛舟、人马楼阁及繁密的花树,均合比例,映衬出江水的浩淼、山峦的峻秀。

应该说,这幅画对中国绘画空间美的认识,诗画合律的表现,标志着中国山水画达到了一个新的境界,这就决定了《游春图》在中国绘画史的重要地位。

这是一幅流传有绪、著录详实的珍贵古画,虽然也有争议,但并不影响我们将其视作几乎仅有的唐前山水画的史料价值。而从另一方面,又让我们感悟了一回大收藏家张伯驹的赤子之心。北宋徽宗最早得到此图,题“展子虔游春图”,钤“宣和五玺”。此后辗转宫内外。清乾隆时复归内府。清末溥仪逊位后,被偷出宫外。1946年出现于长春的一家古玩店,转到北京琉璃厂的马霁川,意欲高价卖给洋人。张伯驹闻讯,拍案而起,但马霁川开价八百两黄金。张伯驹找到当时故宫博物院院长马叔平,先迫使禁止倒卖于外国人,但故宫博物院拿不出那么多钱。最后,张伯驹变卖了他的曾为李莲英居住的老宅,加上夫人的全部首饰,终于将《游春图》留下。1956年,张伯驹将其与其他文物一起献给了国家。