《无机化学》课程标准

课程名称:无机化学

课程类别:专业基础课

教学学时:30(理论)+ 30(实践)

课程学分:3

先行课程:对于五年制学生,需要先学习基础化学;对于三年制学生,则可直接进行学习

适用专业:药学

参考教材:

1、《无机化学》牛秀明吴瑛主编人民卫生

2、《无机化学》主编:孟长功高等教育

一、课程性质:

无机化学是药学专业专科层次必修的专业基础课。无机化学是研究物质的组成、结构、性质、变化和应用的科学。是人类用以认识和改造物质世界的一种主要方法和手段,人类的生活能够不断提高和改善,化学起了很重要的作用。

本课程包括理论讲授和实验操作两部分。容包括化学平衡、溶液化学、电化学、化学热力学、化学动力学、原子和分子结构、配位化合物、元素化学等基本理论知识。

本课程的任务是通过理论教学,为学生今后学习相关专业知识和职业技能奠定坚实基础、从而使学生具备从事药学专业的学习和工作所必需的无机化学基本知识和基本技能,解决药学应用中的实际问题;通过实验教学,使学生掌握化学实验基本操作,培养学生实验基本操作技能和良好的科学研究思维方法以及基本素质。通过理论和实验的综合教学,为学生今后学习相关专业知识和职业技能、增强继续学习和适应职业变化的能力奠定坚实基础。二、课程目标

(一)知识目标

(1)准确掌握无机化学术语和一些基本概念;熟练掌握有关基本量和计算。

(2)掌握无机化学相关基础理论。

(二)职业技能目标

通过实验,达到加深、巩固并扩大学生对所学基本理论、基本知识的理解,培养学生独立操作、观察记录、分析归纳、撰写报告等多方面的综合能力,使学生初步掌握科学的工作方法;注重实际应用,实现工学结合。

(三)素质养成目标

通过无机化学的学习,增强学生课程的职业认同感;注重理论技能化,原理方法化,强化规,训练技能以及测定结果的准确性。

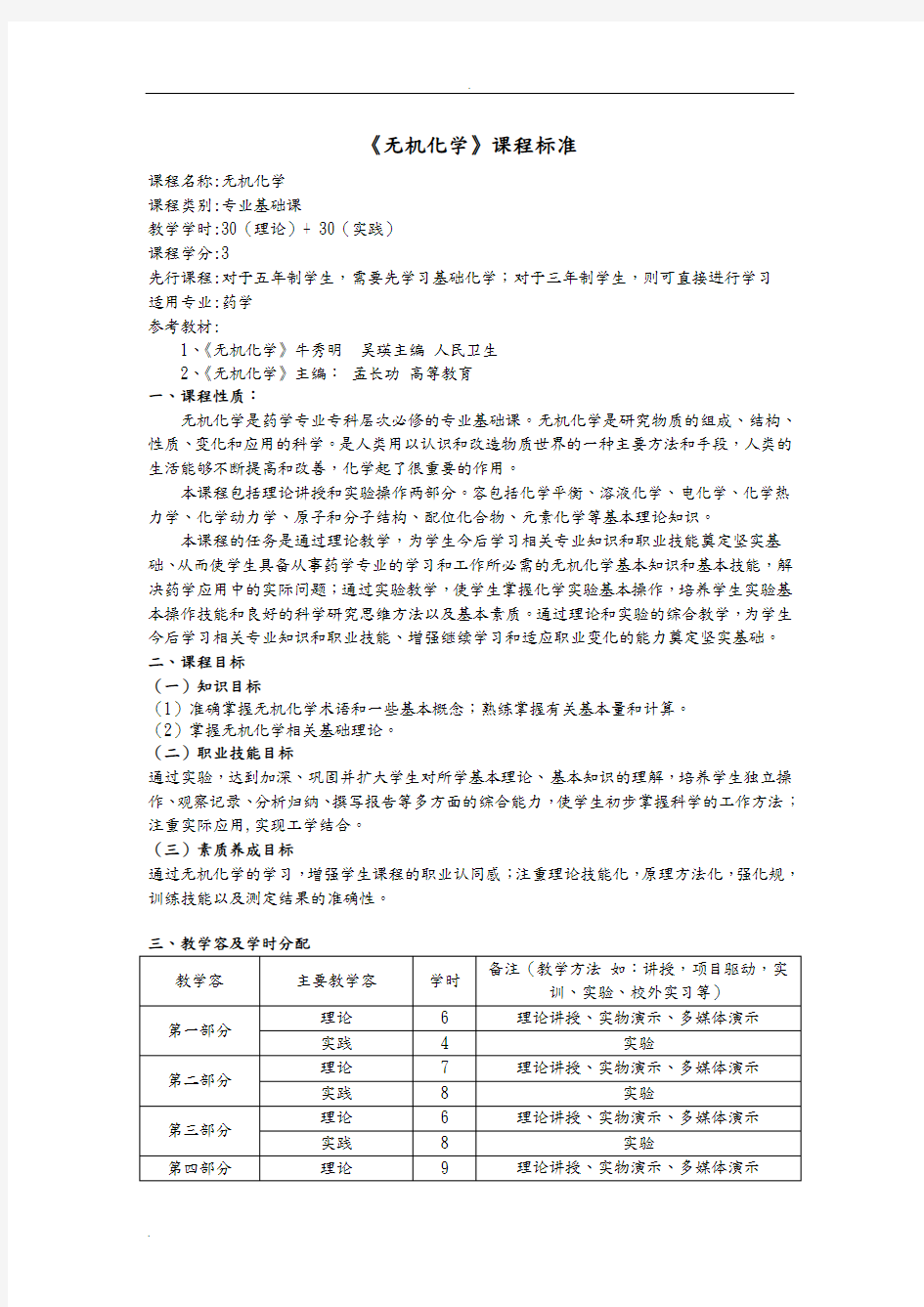

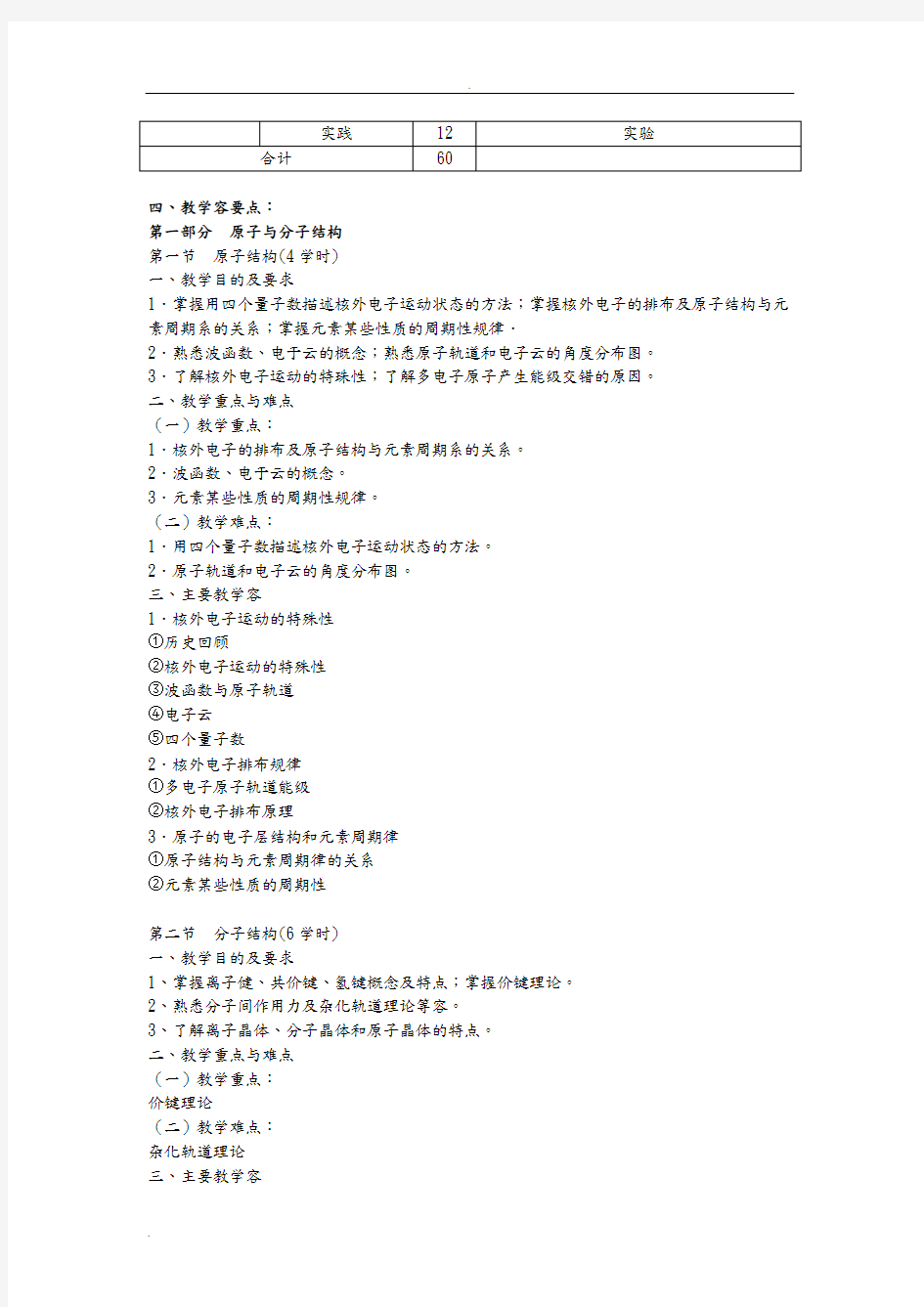

三、教学容及学时分配

四、教学容要点:

第一部分原子与分子结构

第一节原子结构(4学时)

一、教学目的及要求

1.掌握用四个量子数描述核外电子运动状态的方法;掌握核外电子的排布及原子结构与元素周期系的关系;掌握元素某些性质的周期性规律.

2.熟悉波函数、电于云的概念;熟悉原子轨道和电子云的角度分布图。

3.了解核外电子运动的特珠性;了解多电子原子产生能级交错的原因。

二、教学重点与难点

(一)教学重点:

1.核外电子的排布及原子结构与元素周期系的关系。

2.波函数、电于云的概念。

3.元素某些性质的周期性规律。

(二)教学难点:

1.用四个量子数描述核外电子运动状态的方法。

2.原子轨道和电子云的角度分布图。

三、主要教学容

1.核外电子运动的特殊性

①历史回顾

②核外电子运动的特殊性

③波函数与原子轨道

④电子云

⑤四个量子数

2.核外电子排布规律

①多电子原子轨道能级

②核外电子排布原理

3.原子的电子层结构和元素周期律

①原子结构与元素周期律的关系

②元素某些性质的周期性

第二节分子结构(6学时)

一、教学目的及要求

1、掌握离子健、共价键、氢键概念及特点;掌握价键理论。

2、熟悉分子间作用力及杂化轨道理论等容。

3、了解离子晶体、分子晶体和原子晶体的特点。

二、教学重点与难点

(一)教学重点:

价键理论

(二)教学难点:

杂化轨道理论

三、主要教学容

1、离子键

①离子键的形成

②离子键的特点

③离子的特征

④离子晶体

⑤离子的极化

2、共价键

①价键理论

②杂化轨道理论

③共价键参数

④分子晶体和原子晶体

3、分子间作用力和氢键

①分子的极性

②分子间作用力

③氢键

四、实践教学容: 电子天平及分析天平的使用——递减法称量

1、实践教学目的及要求:

(1)了解台秤、电子天平和分析天平的构造。

(2)掌握电子天平和分析天平的使用规则及称量技术。

(3)了解在称量中如何使用有效数字。

2、实践条件要求:

该实验为实操性实验,依据课程标准,课前提出预习要求,实验前讲解实验要点、操作演示,学生实验、教师巡视指导,规移液管及其它玻璃仪器的使用,实验后讨论、小结。对物质溶解的有关知识进行提问。示分析天平、电子天平的正确使用。学生两人一组独立完成实验。在实验进行中,教师不断巡视并及时纠正学生操作中存在的问题。

3、实践教学设备、场地要求

4.其他注意事项

分析天平及电子天平为精密仪器,在使用中要严格按照使用规进行操作,以免造成损坏。五、考核知识、技能点

掌握电子天平使用方法

第二部分溶液

第一节溶液和胶体溶液(7学时)

一、教学目的及要求

1.掌握溶液组成标度的表示方法及换算、渗透压的基本概念、溶胶和高分子化合物溶液的组成。

2.熟悉溶胶的形成及胶粒带电的原因、溶胶的稳定性和泉沉、高分子化合物溶液和凝胶的基本性质。

3.了解稀溶液的依数性的基本容及其计算。

二、教学重点与难点

(一)教学重点:

1.溶液组成标度的表示方法及换算、渗透压的基本概念。

2.溶胶的形成及胶粒带电的原因、溶胶的稳定性。

(二)教学难点:

稀溶液的依数性的基本容及其计算。

三、主要教学容

1.溶液

①溶解

②溶液的组成标度

③溶液的组成标度之间的换算关系

2.稀溶液的依数性

①蒸气压下降

②沸点升高

③凝固点下降

④溶液的渗透压

3.胶体溶液

①溶胶的性质和结构

②溶胶的稳定性和聚沉

③高分子化合物溶液和凝胶

四、实践教学容: 溶液的性质和配制

1、实践教学目的及要求:

(1)掌握饱和溶液和溶液的准确配制。

(2)了解影响溶解度的因素。

(3)了解溶解过程中的热效应及其与物质结构的关系。

2、实践条件要求:

该实验为验证性实验,依据课程标准,课前提出预习要求,实验前讲解实验要点、操作演示,学生实验、教师巡视指导,规移液管及其它玻璃仪器的使用,实验后讨论、小结。对物质溶解的有关知识进行提问。示容量瓶、吸管的正确使用。学生两人一组独立完成实验。在实验进行中,教师不断巡视并及时纠正学生操作中存在的问题。

3、实践教学设备、场地要求

溶液的配置方法及稀溶液依数性

第二节电解质溶液(8学时)

一、教学目的及要求

1.掌握共轭酸碱对的解离常数之间的关系;掌握一元弱酸(碱)、多元弱酸(碱)的有关计算;掌握缓冲溶液的组成、配制及pH的计算;掌握溶渡积规则和难溶电解质溶液中各离子浓度的计算。

2.熟悉酸碱质子理论;熟悉缓冲作用原理;熟悉难溶电解质沉淀溶解平衡的特点。

3.了解活度、活度因子、离子强度的概念;了解酸碱电子理论的概念;了解缓冲溶液和盐类水解在医药上的应用。

二、教学重点与难点

(一)教学重点:

1.共轭酸碱对的解离常数之间的关系。

2.缓冲作用原理。

3.活度、活度因子、离子强度的概念。

(二)教学难点:

1.一元弱酸(碱)、多元弱酸(碱)的有关计算。

2.缓冲溶液的pH的计算。

3.溶渡积规则和难溶电解质溶液中各离子浓度的计算。

三、主要教学容

1.强电解质溶液理论

①离子相互作用理论

②活度、活度系数和离子强度

2.酸碱理论

①酸碱电离理论

②酸碱质子理论

③酸碱电子理论

3.水溶液中的酸碱解离平衡

①水的质子自递反应

②弱酸、弱碱的解离平衡

③共扼酸碱对K a和K b的关系

④同离子效应和盐效应

4.水溶液中质子转移平衡及有关计算

①一元弱酸(碱)水溶液质子转移平衡及计算

②多元弱酸(碱)水溶液质子转移平衡及计算

③两性物质水溶液质子转移平衡及计算

5.缓冲溶液

①缓冲溶液的基本概念

②缓冲溶液的pH计算

③缓冲容量和缓冲围

④缓冲溶液的选择和配制

⑤血液中的缓冲系

5.难溶电解质的沉淀溶解平衡

①沉淀溶解的平衡常数——溶度积常数

②溶度积常数和溶解度的关系

③同离子效应和盐效应

④溶度积规则

⑤沉淀的生成与溶解

四、教学容: 电解质溶液性质

1、实践教学目的及要求:

(1)了解强弱电解质电离差别及同离子效应。

(2)学习缓冲溶液的配置方法及其性质

(3)学习离心机、酸度计、pH试纸的使用等基本操作。

2、实践条件要求:

该实验为验证性实验,依据课程标准,课前提出预习要求,实验前讲解实验要点、操作演示,学生实验、教师巡视指导,规移液管及其它玻璃仪器的使用,实验后讨论、小结。对物质溶解的有关知识进行提问。示酸度计、离心机的正确使用。学生两人一组独立完成实验。

在实验进行中,教师不断巡视并及时纠正学生操作中存在的问题。

3、实践教学设备、场地要求

醋酸解离常数的原理及方法;甘汞电极、玻璃电极及酸度计的使用。

第三部分化学反应速率

第一节化学反应速率和化学平衡(7学时)

一、教学目的及要求

1.掌握浓度、温度、压强、催化剂等外界条件对化学反应速率的影响;掌握化学平衡的概念、特点、意义及相关计算;掌握化学平衡移动的原理及应用;

2.熟悉化学反应速率的概念及表示方法;

3.了解化学反应机理及反应速率理论。

二、教学重点与难点

(一)教学重点:

1.外界条件对化学反应速率的影响

2.化学平衡移动的原理及应用

(二)教学难点:

1.化学平衡的特点及相关计算。

2.化学反应机理及反应速率理论。

三、主要教学容

1.化学反应速率及影响因素

①浓度随时间变化曲线

②平均速率和瞬时速率

③基元反应和复杂反应

④速率方程—浓度对反应速率的影响

⑤反应机制与限速步骤

⑥阿仑尼乌斯方程—温度对反应速率的影响

2.反应速率理论简介

①碰撞理论

②过渡状态理论

③催化剂与酶

3.化学平衡和标准平衡常数

①可逆反应

②化学平衡

③标准平衡常数

④多重平衡

4.影响化学平衡的因素

①浓度对化学平衡的影响

②压力对化学平衡的影响

③温度对化学平衡的影响

四、教学容:平衡常数的测定——滴定操作

1、实践教学目的及要求:

(1)测定I3-=I-+I2 平衡常数,加强对化学平衡,平衡常数的了解并了解平衡移动的原理。(2)巩固滴定操作。

2、实践条件要求:

该实验为验证性实验,依据课程标准,课前提出预习要求,实验前讲解实验要点、操作演示,学生实验、教师巡视指导,规移液管及其它玻璃仪器的使用,实验后讨论、小结。对物质溶解的有关知识进行提问。学生两人一组独立完成实验。在实验进行中,教师不断巡视并及时纠正学生操作中存在的问题。

3、实践教学设备、场地要求

影响平衡常数的因素

第二节氧化还原与电极电势(7学时)

一、教学目的及要求

1.掌握氧化还原反应的基本概念、标准电极电势及其应用;掌握能斯特方程、影响电极电势的因素及其应用。

2.熟悉利用离子电子法配平氧化还原方程式的方法。

3.了解标准氢电极结构和电极电势产生的原因。

二、教学重点与难点

(一)教学重点:

利用离子电子法配平氧化还原方程式。

(二)教学难点:

1.氧化还原反应的实质、标准电极电势及其应用。

2.能斯特方程、影响电极电势的因素及其应用。

三、主要教学容

1.基本概念

①氧化数

②氧化还原反应的实质

③氧化还原反应式的配平

1.电极电势

①原电池

②电极电势

③标准电极电势

2.影响电极电势的因素

①能斯特方程式

②能斯特方程式的应用

3.电极电势的应用

①比较氧化剂与还原剂的强弱

②判断氧化还原反应进行的方向

③计算原电池的电动势

④元素电势图及应用

4.电势法应用举例

①离子选择性电极

②电势法测定溶液pH

四、教学容: 葡萄糖酸锌的的制备及锌含量测定

1、实践教学目的及要求:

(1)掌握锌盐的含量测定方法

(2)了解葡萄糖酸锌的制备方法和原理

2、实践条件要求:

该实验为综合性实验,实验教学首先由任课教师简要讲解实验目的、原理、容及操作要点,再结合现场演示,帮助学生理解和掌握实验过程中的一些要点和注意事项。学生二人一组独立完成实验。在实验进行中,教师不断巡视,并及时纠正学生操作中存在的问题。学生针对预习过程中出现的问题,在教师的讲解过程中应重点关注。对于教师要求的实验操作要点,懂得原理。实验操作过程中要仔细记录实验现象,并利用理论知识进行解释,最后,规撰写实验报告,认真分析实验数据。

3、实践教学设备、场地要求

五、考核知识、技能点

锌盐的含量测定方法

第四部分常见化合物

第一节配位化合物(7学时)

一、教学目的及要求

1.掌握配位化合物的基本概念、组成、命名;掌握配位平衡和稳定常数的意义,掌握配位平衡的有关计算。

2.熟悉配位化合物的类型;熟悉配位化合物价健理论的基本容。

3.了解配位化合物的异构现象,了解配位化合物在医药上的应用。

二、教学重点与难点

(一)教学重点:

1.配位化合物的组成、命名。

2.配位化合物的异构现象。

(二)教学难点:

1.配位平衡和稳定常数的意义及配位平衡的有关计算。

2.配位化合物的类型及配位化合物价健理论的基本容。

三、主要教学容

1.配合物的基本概念

①配合物的组成

②配合物的命名

③配合物的异构现象

④鳌合物和鳌合效应

2.配合物的价键理论

①价键理论基本要点

②轨型配合物与外轨型配合物

③配合物的磁性

3.配位平衡

①配合物的标准稳定常数和标准不稳定常数

②配位平衡的移动

2.配合物的应用

①生命必需金属元素

②有毒金属元素的促排

四、教学容:磺基水酸合铁(Ⅱ)配合物的合成

1、实践教学目的及要求:

(1)了解配位化合物的界及外界的组成

(2)掌握合成配位化合物的基本操作方法

(3) 复习天平及标准溶液配制的操作

2、实践条件要求:

该实验为综合性实验,依据课程标准,实验教学首先由任课教员简要讲解实验目的、原理、容及操作要点,在实验中进一步规分析天平的使用和标准溶液的配置基本操作,再结合现场演示,帮助学员理解和掌握实验过程中的一些要点和注意事项。学员二人一组独立完成实验。在实验进行中,教员不断巡视,并及时纠正学员操作中存在的问题。

五考核知识、技能点

化学平衡常数、标准平衡常数与 r Gθ(T)的关系;温度、浓度和压力对化学平衡的影响。

第二节常见非金属元素及其化合物(6学时)

一、教学目的及要求

1.掌握常见非金属元素及其重要化合物的性质;掌握非金属元素性质中的一些变化规律。2.熟悉卤素、氧族元素、氮族元素、碳族元素的通性。

3.了解非金属元素在医药领域及生活、生产中的应用。

二、教学重点与难点

(一)教学重点:

1.常见非金属元素及其重要化合物的性质。

2.非金属元素性质中的一些变化规律。

(二)教学难点:

卤素、氧族元素、氮族元素、碳族元素的通性。

三、主要教学容

1.卤族元素

①卤化氢和卤化物

②含氧酸及其盐

③拟卤素

2.氧族元素

①臭氧与过氧化氢

②硫的化合物

2.氮族元素

②硝酸及其盐

③磷和砷

3.碳、硅和硼

①碳及其化合物

②硅和硼的化合物

四、实践教学容: 粗盐的提纯和精制

1、实践教学目的及要求:

(1)了解提纯NaCl的原理和方法及有关离子的鉴定。

(2)掌握溶解、过滤、沉淀的洗涤、蒸发、浓缩、结晶、干燥等基本操作。

2、实践条件要求:

该实验为验证性实验,依据课程标准,课前提出预习要求,实验前讲解实验要点、操作演示,学生实验、教师巡视指导,规移液管及其它玻璃仪器的使用,实验后讨论、小结。对物质溶解的有关知识进行提问。学生两人一组独立完成实验。在实验进行中,教师不断巡视并及时纠正学生操作中存在的问题。

3、实践教学设备、场地要求

五、考核知识、技能点

碱金属和碱土金属及其主要化合物的结构、性质。

第三节常见金属元素及其化合物(8学时)

一、教学目的及要求

1.掌握金属的通性;掌握碱(土)金属单质及化合物的性质;掌握重要过渡金属的物理和化学性质。

2.熟悉金属的氧化物、氮氧化物、盐的主要性质。

3.了解一般过渡金属及其化合物的性质。

二、教学重点与难点

(一)教学重点:

1.金属的通性。

2.碱(土)金属单质及化合物的性质。

(二)教学难点:

1.重要过渡金属的物理和化学性质。

2.金属的氧化物、氮氧化物、盐的主要性质。

三、主要教学容

1.金属通论

①概述

②金属的物理性质和化学性质

2.碱金属

①钠、钾的物理性质和化学性质

②钠和钾的重要化合物

3.碱土金属

①镁、钙的物理性质和化学性质

②镁、钙的化合物

4.铝

①铝的物理性质和化学性质

②铝的化合物

5.铁、铬、锰

①铁及其化合物

②铬及其化合物

③锰及其化合物

6.铜、银、汞、锌

①铜及其化合物

②银及其化合物

③汞及其化合物

④及其化合物

四、实践教学容:元素及其化合物性质

1、实践教学目的及要求:

(1)通过钠单质的性质实验,加深对碱金属的认识。

(2)观察氯气的漂白过程,认识氯气的漂白原理。

(3)认识卤素间的置换反应,验证碘单质的特性。

(4)验证硫酸的性质

(5)学会实验室制备氨气及检验氨气的方法

(6)加深对氨的物理性质和化学性质的认识。

(7)掌握Na+、Cl-、Br-、I-、NH4+、SO42-的检验。

2、实践条件要求:

该实验为验证性实验,依据课程标准,课前提出预习要求,实验前讲解实验要点、操作演示,学生实验、教师巡视指导,规移液管及其它玻璃仪器的使用,实验后讨论、小结。对物质溶解的有关知识进行提问。学生两人一组独立完成实验。在实验进行中,教师不断巡视并及时纠正学生操作中存在的问题。

3、实践教学设备、场地要求

五、考核知识、技能点

d区、ds 区元素价电子层构型特点与该区元素共性的关系

七、课程考核及成绩评定

考试课,闭卷。教学要求分为三个层次:掌握、熟悉、了解。在考核试卷中,掌握的容约占总分的75%,理解(熟悉)的容约占25%,了解的容约占5%。理论考核占60%;实验成绩占期末总成绩的30%(根据学生的预习、实验操作、实验结果、实验报告书写等方面的情况评定成绩),平时作业成绩占10%(课堂提问、作业考核、读书笔记)。