原子核的初期模型与质子的发现1914年前后,人们已经知道原子核是所有放射性过程活动的处所,核的种类由原子量A和核电荷数Z来决定,并认为α粒子和核之间的相互作用纯粹是电磁作用。达尔文(Darwin Charles Galton,1887~1962)从已知数据得出结论:“除了反平方力外,正比于距离的其他幂次的力,都不能够给出卢瑟福散射截面依赖于初始速度υ的关系式。”根据α粒子逼近核的最小距离,卢瑟福在1911年已认识到核半径很小:r≤3×10-12厘米。达尔文在1914年已注意到:“氢和氦的[核]半径肯定小于10-13厘米。”氢原子核在那些日子常被称作“H 粒子”,“质子”的名字是以后才有的。

范登布鲁克第一个提出α粒子和电子是原子核的组分。电子对于核质量的贡献十分小,但电子的主要作用是将电荷补偿到正确的数值。并不是所有的原子核都只由α粒子和电子组成,否则核的质量Α就只能近似地是4的倍数,不过H粒子的存在会有助于克服这个困难。1914年2月,卢瑟福认为α粒子可能是有4个H粒子和2个负电子构成。1914年3月19日在一次皇家学会讨论会上,卢瑟福对核结构作了进一步的论述:“一般的证据表明,初级β粒子产生于核的扰动。因此原子核必须被考虑成一个由正粒子和电子组成的非常复杂的结构,但现在讨论原子核本身的可能的结构还为时过早。”对于卢瑟福,以及对于所有那时的物理学家来说,把电子说成是原子核的建筑部件的说法是合乎情理。实际上原子核的H粒子-电子图像这个想法是受简单性的原则支配下的必然想法。

由于原子核内存在H粒子,人们自然会去寻找原子核的“自发的H衰变”。1915年,实验显示了“一个极强烈的可能性,即H粒子是从放射性的原子中发射出来的”。但随即这一可能又消失了,这就是人类在核中寻找亚结构的开始。1914年卢瑟福就已经写道:“氦核是个非常稳定的构造,当它从放射性原子里以高速被逐出时,它在这种强烈的扰动下仍然能够保持不变;氦核可能是组成大多数原子的基本单位之一。”“原子核线度虽然非常小,但它是由正负带电体形成的非常复杂的系统,并由非常强的电力把它们紧紧地束缚在一起。”当时的情况就像1921年卢瑟福给博特伍德(Boltwood Bertram

Borden,1870~1927)的信中所说:“写出这些东西极其容

易,但是要得到实验证据以形成一个正确的决定却是极其困

难。”

1916年,马斯敦观察到过一种奇特现象,当他用α粒

子轰击空气的时候。出现一些粒子具有长得不寻常的射程。

一种可能的解释是,这些粒子是氢核,因为如此长距离的反

冲在用α位于轰击氢时是常常出现的。但卢瑟福却怀疑它是

某种别的极其重要的东西。为此,他主要利用履行公职多余的时间,做了长期而耐心的研究,决心搞清楚这种出射粒子的性质。在1917年11月的一篇论文中卢瑟福自问道,那些粒子到底是氮原子、氦原子、氢原子呢,还是锂原子?

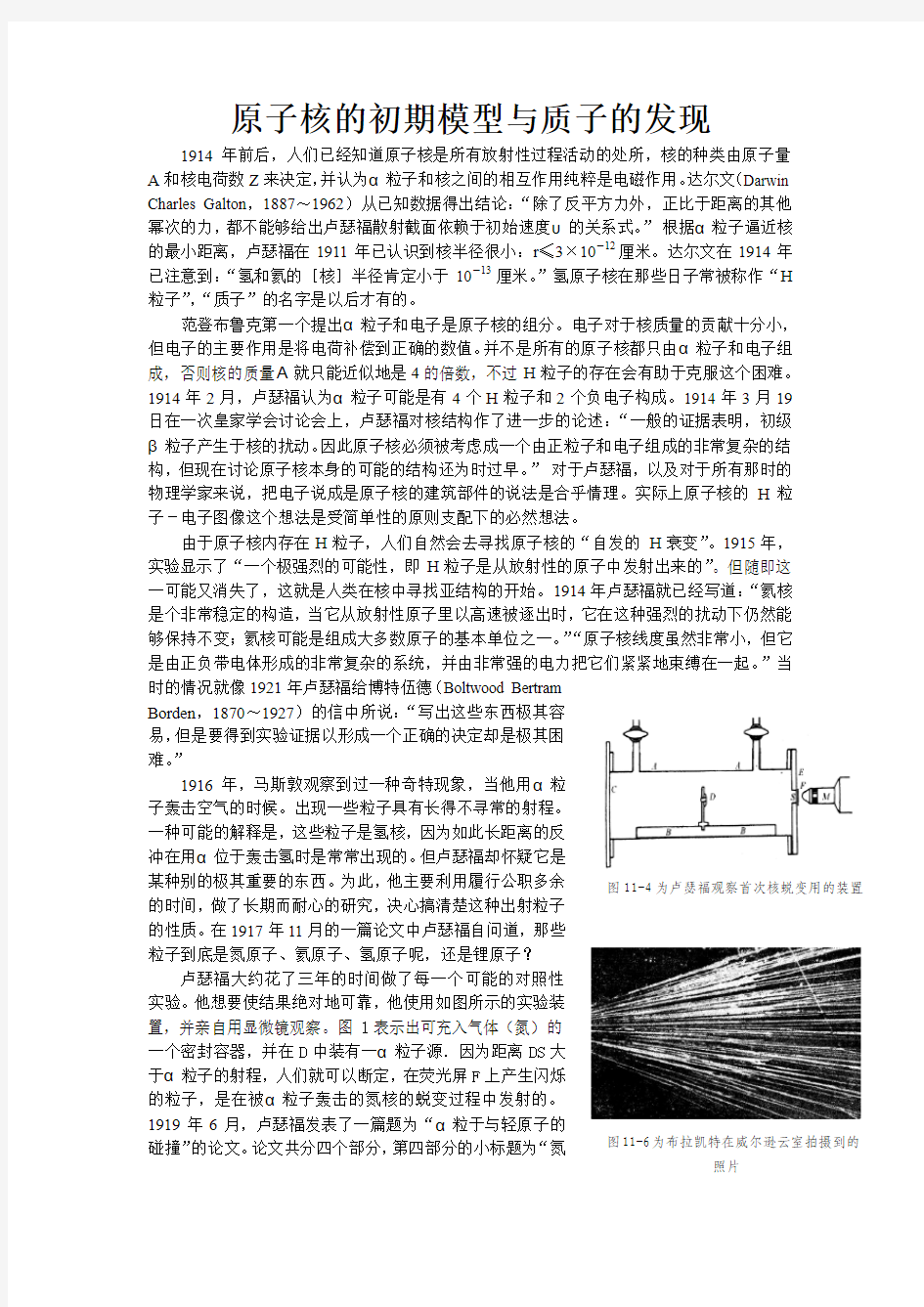

卢瑟福大约花了三年的时间做了每一个可能的对照性实验。他想要使结果绝对地可靠,他使用如图所示的实验装置,并亲自用显微镜观察。图1表示出可充入气体(氮)的一个密封容器,并在D中装有一α粒子源.因为距离DS大于α粒子的射程,人们就可以断定,在荧光屏F上产生闪烁的粒子,是在被α粒子轰击的氮核的蜕变过程中发射的。1919年6月,卢瑟福发表了一篇题为“α粒于与轻原子的碰撞”的论文。论文共分四个部分,第四部分的小标题为“氮图11-4为卢瑟福观察首次核蜕变用的装置

图11-6为布拉凯特在威尔逊云室拍摄到的

照片

的反常效应”中讲道:我们必须推断,在与高速α粒子切近碰撞过程中产生的强力作用下,氮原子蜕变了。释放的氢原子是构成氮核的一个组成部分。这个过程被称为核蜕变。在卡文迪许实验室的布拉凯特拍摄到了威尔逊云室的照片,观察到氮核在云室中的蜕变,证实了卢瑟福结论的正确性(如图2)。布莱克特所用其源含有处于放射平衡状态的P b212+B i212+P o212,发射8.6厘米和4.8厘米两种射程的α粒子。射程较长的一种α粒子轰击氮核,且核反应方程式为:

N14+2He4=8O17+1H1

7

图中击中氮核后产生横向较长的一条径迹是属于质子(1H1)的,另外一条是氧核(8O27)的。

质子发现以后,人们立即意识到,原来假想的H粒子其实就是质子。接着,有人提出原子核是由质子和电子构成的;那么α粒子呢?α粒子应由4个质子组成,但其中有2个质子各自粘有一个电子,于是α粒子的质量为4,带电量恰好为+2。卢瑟福开始也有同样的想法,但后来他更前进了一步,他认为,自然界是喜欢简单,与其假设质子粘有一个电子去中和质子的电量,还不如直接假设存在一种不带电而质量与质子质量相同的中性粒子更简单。1920年,卢瑟福去法国讲学时首先提出了“中子”的概念,随后在英国著名的贝克(Becker)讲座中对这一“中子”作了更明确的阐述。但发现中子的任务却留给他的学生查德威克(Chadwick Sir James,1891~1974)了。

原子的核式结构模型 【学习目标】 1、知识与技能 (1)了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型建立的依据;(2)知道粒子散射实验的实验方法和实验现象,及原子核式结构模型的主要内容。 2、过程与方法 (1)通过对粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理能力; (2)通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用; (3)了解研究微观现象。 3、情感、态度与价值观 (1)通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神; (2)通过对原子结构的认识的不断深入,使学生认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义。 【自主学习】 填一填:卢瑟福对α粒子散射实验中少数粒子大角度偏转分析后提出了原子的核式结构模型,即占因原子质量绝大部分的带正电的物质体积很小而被称为原子核,其半径R的数量级为10-15m。通过α粒子散射实验确定各元素原子核的电荷量,从而推断原子内的电子数。 【典例剖析】 [例题1] 在α粒子散射实验中,当α粒子最接近原子核时,α粒子符合下列哪些情况( ) A.动能最小 B.势能最小 C.α粒子与原子核组成的系统能量最小 D.所受原子核斥力最大 [例题2]实验测得α粒子与金核作对心碰撞时所能达到的离金核的最小距离约为2×10—14m,由此数据估算金核的密度(金原子序数79,质量数197)。 【课堂训练】 1.下列叙述中,符合物理学史实的是 A.汤姆生发现了电子,并由此提出了原子的核式结构学说

原子核的形状及动力学 Liaoning Normal University (2012届) 本科生毕业论文 题目:原子核的形状及动力学 学院:物理与电子技术学院 专业:物理学 班级序号:2班27号 学号:20081125020082 学生姓名:孙丽丽 指导教师:张宇 2012年5月

目录 摘要 (1) 关键词 (1) Abstract (1) Key words (1) 一引言 (2) 二理论模型简介 (2) (一)费米气体模型 (2) (二)液滴模型 (2) (三)壳层模型 (3) (四)集体运动模型 (3) (五)玻色子模型 (3) 三原子核的形状 (4) 四原子核的运动 (4) (一)原子核的单粒子运动 (4) (二)原子核的集体运动 (5) 五原子核的相变 (5) (一) IBM理论及原子核的相变 (6) (二)角动量及原子核的相变 (6) 六小结 (7) 参考文献 (8) 致谢 (9)

原子核的形状及动力学 原子核的形状及动力学 摘要:简要介绍原子核的基本性质,在掌握研究原子核物理学的理论方法基础上,介绍了原子核的单粒子运动和集体运动下原子核的形状,并且总结了原子核的基态相变和角动量引起的相变。 关键词:原子核形状相变;角动量;球形;扁椭球形;长椭球形。 Abstract:The basic properties of nucleus are briefly introduced. And nuclear shape under sing-particle and collective moment are further introduced in detail, and the nuclear ground state phase transition and the phase transition caused by spin are also concluded. Key words:Shape phase transition in nuclei; Angular momentum; Spherical; Oblate; Prolate.

原子的核式结构 一、教学目标 1.知识与技能 ①了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型建立的依据。 ②知道ɑ粒子散射实验的实验方法和实验现象以及原子核式结构模型的主要内容。 2.过程与方法 ①通过对ɑ粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理能力。 ②通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用。 ③了解研究微观现象的方法。 3.情感态度与价值观 ①通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神。 ②通过对原子结构的认识的不断深入,使学生认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义。 二、教学重点 ①引导学生小组自主思考讨论在于对ɑ粒子散射实验的结果分析从而否定“枣糕模型”,得出原子的核式结构。 ②在教学中渗透和让学生体会物理学研究方法,渗透三个物理学方法:模型方法,黑箱方法和微观粒子的碰撞方法。 三、教学难点 引导学生小组自主思考讨论在于对ɑ粒子散射实验的结果分析从而否定“枣糕模型”,得出原子的核式结构模型。 四、教学资源 多媒体教学设备、PPT多媒体课件、网上下载的FLASH小课件。 五、教学过程 1.回顾历史,引入新课

通过播放1964年我国第一颗原子弹爆炸成功的视频,介绍人类现在已经开始利用原子的核能,其实早在1897年,汤姆孙就发现了电子,使人类第一次敲开原子世界的大门,今天我们就循着前人的足迹研究原子内部结构的发现过程。 2.发现电子,提出问题 汤姆孙发现电子,根据原子呈电中性,原子内还有带正电部分,那么原子内部具有怎样的结构呢?汤姆孙提出了原子的葡萄干布丁模型,动画展示原子葡萄干布丁模型,汤姆孙的原子葡萄干布丁模型虽然能够解释一些物理现象,但无法解释卢瑟福α粒子散射实验3.ɑ粒子散射实验原理、装置、实验现象 ɑ粒子散射实验的装置,主要由放射源、金箔、荧光屏、望远镜和转动圆盘几部分组成。ɑ粒子散射实验在课堂上无法直接演示,利用动画向学生模拟实验的装置、过程和现象,使学生获得直观的切身体验,留下深刻的印象。通过多媒体重点指出,荧光屏和望远镜能够围绕金箔在一个圆周上运动,从而可以观察到穿透金箔后偏转角度不同的ɑ粒子。动画展示实验中,通过显微镜观察到的现象,并且要让学生了解,这种观察是非常艰苦细致的工作,所用的时间也是相当长的。α粒子散射实验的数据 教师适时提问:根据以上实验数据,用科学语言表述实验结果: 学生分组讨论交流得到实验结果:绝大多数沿原来的方向前进,少数发生了较大偏转,极少数发生大角度偏转。 教师再次提问:根据汤姆孙原子模型分析,α粒子轰击金箔后应出现什么情况? ①α粒子出现大角度散射有没有可能是与电子碰撞后造成的? ②按照汤姆孙原子模型,α粒子在原子附近或穿越原子内部后有没有可能发生大角度偏转? 学生分组讨论交流得到结果:

《2 原子的核式结构模型》教学设计 一、教材分析: 这一节是本章的重点,高考的热点,尤其是α粒子散射实验及其现象。让学生认识到实验对理论发展的重要作用,知道物理模型建立的意义及其局限性。从汤姆孙的原子结构模型到卢瑟福的原子的核式结构模型的建立,既渗透科学探究的因素教学,又进行了模型法的教学,并将卢瑟福的原子的核式结构模型与行星结构相类比,使学生有更清晰的直观形象、生动的认识,指出大自然的和谐统一的美,渗透哲学教育。通过学生对α粒子散射实验现象的讨论与交流,顺理成章地否定了枣糕模型,并建立新的模型。 原子的结构非常紧密,用一般的方法是无法探测它的内部结构的,要认识原子的结构,需要用高速粒子对它进行轰击,用高速的α粒子穿过原子的散射情况,是研究原子结构的有效手段。二、教学目标: (一)知识与技能 1.了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型建立的依据。 2.知道α粒子散射实验的实验方法和实验现象,及原子核式结构模型的主要内容。 (二)过程与方法 1.通过对α粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理能力。 2.通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用。 3.了解研究微观现象。 (三)情感、态度与价值观 1.通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神。 2.通过对原子结构的认识的不断深入,使学生认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义。 3、让学生参与问题的解决,参与科学研究的良好学习习惯,逐步积蓄探究热情,培养学生勇于探究的精神,探究能力和合作精神。 三、教学重点难点: 重点:1.引导学生小组自主思考讨论在于对α粒子散射实验的结果分析从而否定汤姆孙的枣糕模型,得出原子的核式结构; 2.在教学中渗透和让学生体会物理学研究方法,渗透三个物理学方法:模型方法,黑箱方法和微观粒子的碰撞方法; 难点:引导学生小组自主思考讨论在于对ɑ粒子散射实验的结果分析从而否定葡萄干布丁模型,得出原子的核式结构 四、学情分析: 根据学生的具体情况设计教案、设计难度梯度,努力保证课堂时效性。学生观察ɑ粒子散射实验现象进行讨论和通过观察实验现象推理出卢瑟福的原子的结构模型会有一定的困难,因此对提出的3个问题,前二个问题放手让学生进行小组讨论,对于问题3采用先让学生猜想,师生共同分析

第十八章原子结构 新课标要求 1.内容标准 (1)了解人类探索原子结构的历史以及有关经典实验。 例1 用录像片或计算机模拟,演示α粒子散射实验。 (2)通过对氢原子光谱的分析,了解原子的能级结构。 例2 了解光谱分析在科学技术中的应用。 2.活动建议 观看有关原子结构的科普影片。 新课程学习 18.4 玻尔的原子模型 ★新课标要求 (一)知识与技能 1.了解玻尔原子理论的主要内容。 2.了解能级、能量量子化以及基态、激发态的概念。 (二)过程与方法 通过玻尔理论的学习,进一步了解氢光谱的产生。 (三)情感、态度与价值观 培养我们对科学的探究精神,养成独立自主、勇于创新的精神。 ★教学重点 玻尔原子理论的基本假设。 ★教学难点 玻尔理论对氢光谱的解释。 ★教学方法

教师启发、引导,学生讨论、交流。 ★教学用具: 投影片,多媒体辅助教学设备 ★课时安排 1 课时 ★教学过程 (一)引入新课 复习提问: 1.α粒子散射实验的现象是什么? 2.原子核式结构学说的内容是什么? 3.卢瑟福原子核式结构学说与经典电磁理论的矛盾 教师:为了解决上述矛盾,丹麦物理学家玻尔,在1913年提出了自己的原子结构假说。 (二)进行新课 1.玻尔的原子理论 (1)能级(定态)假设:原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些状态中原子是稳定的,电子虽然绕核运动,但并不向外辐射能量。这些状态叫定态。(本假设是针对原子稳定性提出的)(2)跃迁假设:原子从一种定态(设能量为E n )跃迁到另一种定态(设能量为E m )时,它辐射(或吸收)一定频率的光子,光子的能量由这两种定态的能量差决定,即 n m E E h -=ν(h 为普朗克恒量) (本假设针对线状谱提出) (3)轨道量子化假设:原子的不同能量状态跟电子沿不同的圆形轨道绕核运动相对应。原子的定态是不连续的,因此电子的可能轨道的分布也是不连续的。(针对原子核式模型提出,是能级假设的补充)2.玻尔根据经典电磁理论和牛顿力学计算出氢原子的电子的各条可

总复习 一基本概念 1、核自旋,镜像核,核衰变,核反应,放射系 2 、半衰期,平均寿命,衰变常量,放射性活度 3、质量亏损,质量过剩,原子核的结合能,比结合能,最后一个核子的结合能 4、级联 辐射的角关联穆斯堡尔效应 5、原子核的液滴模型,壳层结构模型(单粒子模型),集体结构模型浸渐近似 5、核反应能,核反应阈能 6、微分截面,分截面,总截面 7、内转换,同核异能态,同核异能素,同核异能跃迁 8、核反应产额,透射率 第一章 1、莫塞莱公式 2、质谱仪测核质量 3、核的半径公式 4、核自旋及其计算

5、核磁共振法测核磁矩 6、电四极矩与形变参量的关系 第二章 1、放射性衰变的基本规律 2、放射性活度 3、T1/2、λ、τ三者之间的关系式 4、连续衰变规律,放射性平衡的条件及应用 5、人工放射性的生长 6、14C 鉴年法公式 7、比结合能曲线 8、质量亏损定义式 9、质量过剩(盈余) 10、核的液滴模型与核的结合能计算式(用质量、质量过剩)、比结合能 11、结合能半经验公式 12、最后一个质子、中子的结合能计算 13、β稳定线经验公式

第五章 1、α衰变能的计算 2、α衰变能、α粒子动能及核反冲能的关系 3、α衰变的基本理论与实验规律 4 α磁谱仪基本原理 第六章 1、β衰变三种类型及其衰变能计算 2、β能谱的特点及其解释 3、β磁谱仪基本原理 4、费米理论的基本思想 5、泡利中微子假说及中微子的性质 6、衰变纲图 7、β衰变的跃迁分类和选择定则 (比较半衰期、库里厄图) 10、β衰变的宇称不守恒 第七章 1、γ衰变的跃迁分类和选择定则及其应用 2、内转换系数及其应用

一、原子结构模型发展史及其影响 原子最初被认为没有质的区别,只有大小、形态和位置的区别,经过后期哲学家的发展,认识到各种原子也有质的区别。古代的这种原子观是在缺乏实验佐证的情况下产生的。 18世纪末,英国化学家道尔顿(Dalion,1766—1844年)通过大量实验与分析,认识到原子是真实存在的,并确信物质是由原子结合而成的。他于1808年出版了《化学哲学新体系》一书,提出了原子学说,认为每种单质均由很小的原子组成。不同的单质由不同质量的原子组成。并认为原子是一个坚硬的小球,在一切化学变化中保持基本性质不变。此后近一百年,关于原子的结构的认识没有大的变化。 在19世纪末,放射性元素逐一被发现,它们裂变的事实冲破原子不能再分的传统观念。1897年英国科学家汤姆孙(1856—1940)发现原子里有带负电荷的电子。这一切激励着科学家们去探索原子的内在结构。 1904年,英国科学家汤姆孙首先提出葡萄干面包原子模型。他认为既然电子那么小,又那么轻,因此原子带正电部分充斥整个原子,而很小很轻的电子浸泡在正电的气氛中,这正像葡萄干嵌在面包中那样。电子带的负电荷被原子内带正电荷部分抵消,因此原子是电中性的。汤姆森的原子模型能解释原子是电中性的,还能估计原子半径约为100pm(10-10m),因此它风行10多年,以后意外地被汤姆孙的学生卢瑟福推翻。 1911年,卢瑟福(1897—1937)和盖革(1882—1945)用α粒子轰击金属箔,并用荧光屏记录粒子散射现象的情况。他发现大部分α粒子按直线透过金属箔,只有极少一部分α粒子被反弹回来或偏转很大角度。这个实验充分说明原子内有很大空间,而正电荷部分集中在原子中心极小的球体内,这里占原子质量的99%以上。因此,他断定汤姆孙的葡萄干面包的原子模型不符实际,同时他果断地提出新的原子模型。 1912年,卢瑟福联系太阳系中行星绕太阳旋转情况提出新的原子模型是带正电的原子核在原子正中,占原子质量的绝大部分,正像太阳系中太阳那样;带负电的电子环绕原子核作高速运动。按这个模型可估计原子直径是100pm,电子直径是1fm,原子核直径是10~0.1fm,原子内部有很大空间。 虽然这个模型能成功地解释一些现象,但是它立即遭到全世界大多数科学家反对。因为据经典物理理论,任何作加速运动的电荷都要辐射电磁波,这必然引起两种后果:第一,不断辐射能量,电子将沿螺旋线渐渐趋近原子核,最后落到核上而毁灭。第二,电子不停地、连续地辐射电磁波,电磁波的波长会发生连续的变化,因此,所有的原子都应发射连续光谱。然而事实决非如此,首先,从未发生过原子毁灭的现象。说明电子不会落到原子核上去。其次,原子在正常情况下不辐射电磁波。即使气体或蒸汽被火焰,或其他方法灼热时有电磁波辐射,但这种辐射通过三棱镜后得到的是线光谱,而不是连续光谱。这些事实使卢瑟福也不知怎样来解释。 正当卢瑟福无计可施时,刚巧来了一位年轻丹麦化学家玻尔(1885—1962),他坚决支持卢瑟福的新模型,并且引进崭新的量子学说,为原子结构理论谱写出光辉的一页。玻尔理论的要点是:

1.从独立粒子核壳层模型到原子核集体模型 一个亘古不变、极具魅力的话题:自从人类有了思维,人们就开始不停地追问“我们的世界究竟由什么组成?”古希腊哲学家泰勒斯提出:水是万物的始基;赫拉克利特认为:火是万物的本原;德谟克利特则宣称:世界万物都是由不可分割的颗粒(原子)和虚空所组成。我国古代的“五行说”认为,宇宙万物皆由金、木、水、火、土构成;“元气说”则认为,客观的元气是构成宇宙万物的本原。 粒子物理学中的“标准模型”理论,经受了相当成功的实验检验,被认为是迄今为止最有效的一个唯象理论,但是这个理论仍然存在着许多基本的疑难问题有待解决。诸如希格斯粒子的存在和本质,粒子质量的来源,夸克和轻子更深层次的特征标度,标准模型更深层次上的基本规律等,都是今后主要的研究领域。寻找超出标准模型的新理论,将成为高能物理近期探索的一个重要任务核物理研究一开始,就面临着一个重要的问题,这就是核子间相互作用的性质。人们注意到,大多数原子核是稳定的,而通过对不稳定原子核的γ衰变、β衰变和α衰变的研究发现,原子核的核子之间必然存在着比电磁作用强得多的短程、且具有饱和性的吸引力。此外,大量实验还证明,质子-质子、质子-中子、中子-中子之间的相互作用,除了电磁力不同外,其它完全相同,这就是核力的电荷无关性。1935年,汤川秀树(YukawaHideki1907~1981)提出,核子间相互作用是通过交换一种没有质量的介子实现的。1947年,π介子被发现,其性质恰好符合汤川的理论预言。 介子交换理论认为,单个π介子交换产生核子间的长程吸引作用(≥3×10-13cm),双π介子交换产生饱和中程吸引作用(1~3×10-13cm),而ρ、ω分子交换产生短程排斥作用(<1×10-13cm),π介子的自旋为零,称为标量介子,ρ、ω介子的自旋为1,称为矢量介子,它们的静止质量不为零,这确保了核力的短程性,而矢量介子的非标量性又保证了核力的自旋相关性。核力性质及核组成成分的研究,为进一步揭示原子核的结构创造了条件。 在早期的原子核模型中,较有影响的有玻尔的液滴模型、费密气体模型、巴特勒特和埃尔萨斯的独立粒子模型以及迈耶和詹森的独立粒子核壳层模型。其中最成功的是独立粒子核壳层模型。 在1948~1949年间,迈耶(Mayer,MariaGoeppert1906~1972)通过分析各种实验数据,重新确定了一组幻数,即2、8、20、28、50和82。确定这些幻数的根据是:①原子核是这些幻数的化学元素相对丰度较大;②幻核的快中子和热中子的截面特别小;③幻核的电四极矩特别小;④裂变产物主要是幻核附近的原子核;⑤原子的结合能在幻核附近发生突变;⑥幻核相对α衰变特别稳定; ⑦β衰变所释放的能量在幻核附近发生突变。在费密的启发下,迈耶在平均场中引入强的自旋-轨道耦合力,利用该力引起的能级分裂成功地解释了全部幻数的存在。接着,詹森(Jensen,Johannes Hans Daniel1907~1973)也独立地得到了相同的结果。在迈耶与詹森合著的《原子核壳层基本原理》一书中,他们利用核壳层模型成功地解释了原子核的幻数、自旋、宇称、磁矩、β衰变和同质异能素岛等实验事实。由于原子核壳层结构模型所获得的成功,及其在核物理研究中的重要作用,迈耶和詹森共同获得1963年诺贝尔物理学奖。 核壳层模型是在大量的关于核性质、核谱以及核反应实验数据综合分析的基础上提出的,它对原

原子核模型理论 原子核模型的建立是原子核物理学史的重要组成部分。模型是人类认识自然的必要途径,也是理论思维的一种方式。在物理学的研究中,往往是先提出恰当的模型,然后才能得出简明的运动规律,建立适宜的理论体系。恰当的模型,可以概括已知的事实,这些事实经一定的理论联系在一起,得到统一的解释,而建立在可靠事实基础上的理论进一步又能预言新的事实,指导人们做出新的发现。 然而,原子核模型的研究,比起原子模型来,经历了漫长得多的过程,至今仍在发展之中。几十年来,先后有好几种核模型被提出,它们从不同侧面反映了原子核的某些现象和某些性质,每种模型都只能解释一定范围内的实验事实,难以用同一种模型概括和解释全部实验事实。这反映原子核的复杂性,也反映了人们对原子核的认识还不很充分。下面介绍几种最著名的核模型。 1、气体模型 气体模型是费米在1932年提出的,他把核子(中子和质子)看成是几乎没有相互作用的气体分子,把原子核简化为一个球体,核子在其中运动,遵守泡利不相容原理。每个核子受到其余核子形成的总势场作用,就好像是在一个势阱中。由于核子是费米子,原子核就可看成是费米气体。所以,对核内核子运动起约束作用的主要因素就是泡利不相容原理。但由于中子和质子有电荷差异,它们的核势阱的形状和深度都各不相同。气体模型成功之处在于,它可以证明质子数和中子数相等的原子核最稳定;这一结论与事实相符。再则,用气体模型计算出的核势阱深度与其它方法得到的结果接近。不过这一模型没有考虑核子之间的强相互作用,难以解释后来发现的许多新事实。 2、液滴模型 液滴模型是N.玻尔和弗伦克尔在1935年提出的。其事实根据为:(1)是原子核每个核子的平均结合能几乎是一常数,即总结合能正比于核子数,显示了核力的饱和性。(2)是原子核的体积正比于核子数,即核物质的密度也近似于一常数,显示了原子核的不可压缩性。这些性质都与液滴相似,所以把原子核看成是带电荷的理想液滴,提出液滴模型。1936年玻尔用这个模型计算核反应截面,由此说明了一些核现象。1939年玻尔和惠勒在解释重核裂变时,又用上了液滴模型。但是早期的液滴模型没有考虑核子运动,所以不能说明核的自旋等重要性质。后来加进某些新的自由度,液滴模型又有新的发展。 3、壳层模型 壳层模型是美籍德国出生的物理学家迈耶(Goeppert-Mayer Maria,1906~1972)夫人和延森(Jensen Johannes Hans Daniel,1907~)在1949年各自独立提出的。在这之前,当有关原子核的实验事实不断积累时,1930年后不久,就有人想到,原子核的结构可以借鉴于原子壳层的结构,因为自然界中存在一系列幻数核,即当质子数Z和中子数N分别等于下列数(称作幻数)之一:2、8、20、28、50、82、126时,原子核特别稳定。这跟元素的周期性非常相似,而原子的壳层结构理论正是建立在周期性这一事实基础之上的。不过,最初的尝试却是失败的,人们从核子的运动中得不到与实验相等的幻数。后来支持幻数核存在的实验事实不断增加,而不论是气体模型还是液滴模型,都无法对这些事实做出解释。直到1949年,迈耶和延森由于在势阱中加入了自旋-轨道耦合项,终于成功地解释了幻数,并且计算出了与实验正好相符的结果。壳层模型可以相当好地解释大多数核基态的自旋和宇

第十八章 2 原子的核式结构模型 在汤姆孙发现电子之后,对于原子中正负电荷如何分布的问题,科学家们提出了许多模型。其中较有影响的是汤姆孙本人于1898年提出的一种模型。他认为,原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中。有人形象地把汤姆孙模型称为“西瓜模型”或“枣糕模型”(图18.2-1)。汤姆孙模型能够解释一些实验现象。但勒纳德1903年做了一个实验,使电子束射到金属膜上,发现较高速度的电子很容易穿透原子。看来原子不是一个实心球体。 稍后一些的α粒子散射实验则完全否定了汤姆孙的模型。 J .J .汤姆孙发现了电子,对科学做出了重要贡献;但今天几乎所有教科书都要批评他对原子内电荷分布的解释。科学史上这个有趣的事实告诉我们,“曾经正确”的科学家也会犯错误。 α粒子散射实验 α粒子是从放射性物质(如铀和镭)中发射出来的快速运动的粒子,带有两个单位的正电荷,质量为氢原子质量的4倍、电子质量的7 300倍。 1909年,英籍物理学家卢瑟福(E .Rutherford ,1871-1937)指导他的学生盖革(H .Geiger )和马斯顿进行α粒子散射实验的研究时,所用仪器的俯视图如图18.2-2所示。R 是被铅块包围的α粒子源,它发射的α粒子经过一条细通道,形成一束射线,打在金箔F 上。M 是一个带有荧光屏S 的放大镜,可以在水平面内转到不同的方向对散射的α粒子进行观察。被散射的α粒子打在荧光屏上会有微弱的闪光产生。通过放大镜观察闪光就可以记录在某一时间内向某一方向散射的α粒子数。从α粒子源到荧光屏这段路程处于真空中。 当α粒子打到金箔时,由于金原子中的带电粒子对α粒子有库仑力的作用,一些α 粒子 图18.2-1 汤姆孙的原子模型,小圆电代表正电荷,大圆点代表电子。 图18.2-2 α粒子散射的实验装置(俯视)

传统的原子核模型 正如原子模型的建立是原子物理学史的重要组成部分一样,原子核模型的建立也是原子核物理学史的重要组成部分。模型是人类认识自然的必要途径,也是理论思维的一种方式。在物理学的研究中,往往是先提出恰当的模型,然后才能得出简明的运动规律,建立适宜的理论体系。恰当的模型,可以概括已知的事实,这些事实经一定的理论联系在一起,得到统一的解释,而建立在可靠事实基础上的理论进一步又能预言新的事实,指导人们作出新的发现。 然而,原子核模型的研究,比起原子模型来,经历了漫长得多的过程,至今仍在发展之中。几十年来,先后有好几种核模型被提出,它们从不同侧面反映了原子核的某些现象和某些性质,每种模型都只能解释一定范围内的实验事实,难以用同一种模型概括和解释全部实验事实。这反映原子核的复杂性,也反映了人们对原子核的认识还不很充分。下面略举几种最著名的核模型。 1.气体模型,是费米在1932年提出的,他把核子(中子和质子)看成是几乎没有相互作用的气体分子,把原子核简化为一个球体,核子在其中运动,遵守泡利不相容原理。每个核子受其余核子形成的总势场作用,就好象是在一势阱中。由于核子是费米子,原子核就可看成是费米气体,所以,对核内核子运动起约束作用的主要因素就是泡利不相容原理。但由于中子和质子有电荷差异,它们的核势阱的形状和深度都各不相同。 气体模型成功之处,在于它可以证明质子数和中子数相等的原子核最稳定。这一结论与事实相符。再有,用气体模型计算出的核势阱深度约为-50meV,与其它方法得到的结果接近。不过这一模型没有考虑核子之间的强相互作用,过于简单,难以解释后来发现的许多新事实。 2.液滴模型,是N.玻尔和弗伦克尔(Я.И.френке∧)在1935年提出的。其事实根据有二,一是原子核每个核子的平均结合能几乎是一常数,即总结合能正比于核子数,显示了核力的饱和性,另一是原子核的体积正比于核子数,即核物质的密度也近似于一常数,显示了原子核的不可压缩性。这些性质都与液滴相似,所以把原子核看成是带电荷的理想液滴,提出液滴模型。 1936年玻尔用这个模型计算核反应截面,由此说明了一些核现象。1939年玻尔和惠勒在解释重核裂变时,又用上了液滴模型。 但是早期的液滴模型没有考虑核子运动,所以不能说明核的自旋等重要性质。后来加进某些新的自由度,液滴模型又有新的发展。 3.壳层模型,是迈耶(M.G.Mayer)夫人和简森(J.H.D.Jensen)在1949年各自独立提出的。在这之前,当有关原子核的实验事实不断积累时,1930年后不久,就有人想到,原子核的结构可以借鉴于原子壳层的结构,因为自然界中存在一系列幻数核,即当质子数Z 和中子数N分别等于下列数(称作幻数)之一: 2、8、20、28、50、82、126时,原子核特别稳定。这跟元素的周期性非常相似,而原子的壳层结构理论正是建立在周期性这一事实基础之上的。 然而,最初的尝试却是失败的,人们从核子的运动,求解薛定谔方程,却得不到与实验相等的幻数。再加上观念与壳层模型截然相反的液滴模型已取得相当成功,使得人们很自然地对壳层模型采取否定态度。 后来,支持幻数核存在的实验事实不断增加,而不论是气体模型还是液滴模型,都无法对这一事实作出解释。直到1949年,迈耶和简森由于在势阱中加入了自旋-轨道耦合项,终于成功地解释了幻数,并且计算出了与实验正好相符的结果。

普通高中课程标准实验教科书—物理(选修3-5) 第十八章原子结构 新课标要求 1.内容标准 (1)了解人类探索原子结构的历史以及有关经典实验。 例1 用录像片或计算机模拟,演示α粒子散射实验. (2)通过对氢原子光谱的分析,了解原子的能级结构。 例2 了解光谱分析在科学技术中的应用。 2.活动建议 观看有关原子结构的科普影片。 新课程学习 ★新课标要求 (一)知识与技能 1.了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型建立的依据. 2.知道α粒子散射实验的实验方法和实验现象,及原子核式结构模型的主要内容。 (二)过程与方法 1.通过对α粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理能力。 2.通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用。 3.了解研究微观现象。 (三)情感、态度与价值观 1.通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神。 2.通过对原子结构的认识的不断深入,使学生认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义. ★教学重点 1.引导学生小组自主思考讨论在于对α粒子散射实验的结果分析从而否定”枣糕模

型”,得出原子的核式结构; 2.在教学中渗透和让学生体会物理学研究方法,渗透三个物理学方法:模型方法,黑箱方法和微观粒子的碰撞方法; ★教学难点 引导学生小组自主思考讨论在于对ɑ粒子散射实验的结果分析从而否定”枣糕模型”,得 出原子的核式结构 ★教学方法 教师启发、引导,学生讨论、交流。 ★教学用具: 投影片,多媒体辅助教学设备 ★课时安排 1 课时? ★教学过程 (一)引入新课 讲述:汤姆生发现电子,根据原子呈电中性,提出了原子的"枣糕模型"。 学生活动:师生共同得出汤姆生的原子“枣糕模型"。 点评:用动画展示原子”枣糕模型”。 (二)进行新课 1.α粒子散射实验原理、装置 (1)α粒子散射实验原理: 汤姆生提出的枣糕原子模型是否对呢? 原子的结构非常紧密,用一般的方法是无法探测它的内部结构的,要认识原子的结构,需要用高速粒子对它进行轰击。而α粒子具有足够的能量,可以接近原子中心。它还可以使荧光屏物质发光。如果α粒子与其他粒子发生相互作用,改变了运动方向,荧光屏就能够显示出它的方向变化。研究高速的α粒子穿过原子的散射情况,是研究原子结构的有效手段。 学生:体会α粒子散射实验中用到科学方法;渗透科学精神(勇于攀登科学高峰,不怕苦、不怕累的精神)的教育. 教师指出:研究原子内部结构要用到的方法:黑箱法、微观粒子碰撞方法。 (2)α粒子散射实验装置 α粒子散射实验的装置,主要由放射源、金箔、荧光屏、望远镜和转动圆盘几部分组成。 α粒子散射实验在课堂上无法直接演示,希望借助多媒体系统,利用动画向学生模拟实验的装置、过程和现象,使学生获得直观的切身体验,留下深刻的印象。通过多媒体重点指出,荧光屏和望远镜能够围绕金箔在一个圆周上运动,从而可以观察到穿透金箔后偏转角度不同的α粒子.并且要让学生了解,这种观察是非常艰苦细致的工作,所用的时间也是相当长的。 动画展示α粒子散射实验装置动画展示实验中,通过显微镜观察到的现象

高中物理-原子的核式结构模型教案+练习 教学目标 1、知道α粒子散射实验及其现象,了解卢瑟福原子核式结构模型,以及提出此模型的实验依据 2、认识实验对理论发展的总要作用 3、知道物理模型建立的意义及其局限性,培养学生抽象思维能力和想象力 重点难点 重点:α粒子散射实验和原子核式结构理论 难点:渗透和让学生体会物理学研究方法 设计思想 α粒子散射实验是一个很重要的实验,体现了研究微观世界的一种科学的方法,也是锻炼学生分析问题、解决问题的知识点。对卢瑟福如何分析α粒子散射实验,否定汤姆孙原子模型,提出原子核式结构模型的了解,有利于学生学习人类研究微观世界的科学方法,提高分析解决问题的能力。因此本节的设计强调核式结构模型建立的依据而非结论,重点在于暴露模型建立的思路和研究的方法。对物理学史的教育要贯穿在整个教学过程当中。 教学资源多媒体课件 教学设计 【课堂引入】 讲述:汤姆生发现电子,根据原子呈电中性,提出了原子的枣糕模型。 学生活动:师生共同得出汤姆生的原子枣糕模型。 点评:用图片或动画展示原子枣糕模型。。 【课堂学习】 学习活动一:α粒子散射实验 问题一:为什么用α粒子的散射现象可以研究原子的结构? 原子的结构非常紧密,用一般的方法是无法探测它的内部结构的,要认识原子的结构,需要用高速粒子对它进行轰击。而α粒子具有足够的能量,可以接近原子中心。它还可以使荧光屏物质发光。如果α粒子与其他粒子发生相互作用,改变了运动方向,荧光屏就能够显示出它的方向变化。研究高速的α粒子穿过原子的散射情况,是研究原子结构的有效手段。 学生:体会α粒子散射实验中用到科学方法;渗透科学精神(勇于攀登科学高峰,不怕苦、不怕累的精神)的教育。 问题二:α粒子散射是怎么做的 α粒子散射实验的装置,主要由放射源、金箔、荧光 屏、望远镜和转动圆盘几部分组成。 动画展示 粒子散射实验装置动画展示实验中,通过显微镜观察到的现象。 通过多媒体重点指出,荧光屏和望远镜能够围绕金箔在一个圆周上运动,从而可以观察到穿

《原子的核式结构》教学设计 一、教材分析 “原子的核式结构”是高中原子物理的重要内容,传统的教学设计虽然也能让学生掌握原子的核式结构内容,但不难看出传统教学模式仍为“师传生受”,学生还是被动地接收知识,即使学会了,也不能算会学,无法让学生体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用。面对新课程改革的要求,为营造一个让学生自主学习的良好环境,本人结合平时的实践,对本节内容采用通过让学生小组讨论:用汤姆生的葡萄干布丁模型能否解释ɑ粒子散射实验现象,一步一步得出卢瑟福的原子核式结构模型,在教学中虽然不能进行真实的实验,但同样处处渗透着新课程理念的科学探究思想,从而利于提高学生的逻辑推理能力,观察能力,有利用培养学生勇于攀登科学高峰,不怕苦、不怕累的科学精神,这种通过让学生自己动眼观察、动脑思考,引导他们自己获取知识,不仅活跃了课堂气氛,还发展了学生的思维能力和创新能力。本节课的设计旨在追寻前人的足迹,通过对粒子散射实验分析,从而否定汤姆孙的原子模型,建立卢瑟福的原子核式结构模型。让学生了解在科学研究中,科学家们通过对实验事实的分析,提出模型或假说,这些模型或假说又在实验中经受检验,正确的被肯定,经不起检验的被否定,在新的基础上再提出新的假说。科学的研究这样螺旋上升和不断深入发展的。 内容分析 粒子散射实验和原子核式结构的内容是本节教学重点。其中粒子散射实验是常用的获取微观世界信息的方法,在原子结构的研究中有非常重要的作用,以后的质子和中子的发现都与粒子散射实验有关。本节对于原子核式结构的建立,粒子散射实验更是起到决定性的作用,所以重点在于对粒子散射实验观察、现象的分析以及从现象中猜测合理的结构。“原子的核式结构”是高中原子物理的重要内容,除了让学生掌握原子的核式结构内容,让学生体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化也很重要。通过让学生小组讨论:用汤姆生的枣糕模型能否解释ɑ粒子散射实验现象,一步一步得出卢瑟福的原子核式结构模型,在教学中虽然不能进行真实的实验,但同样处处渗透着新课程理念的科学探究思想,从而利于提高学生的逻辑推理能力和分析能力。 学情分析 对于原子的结构其实学生早已经知道,初中的物理、化学中都已经清楚。所以原子结构如何不是本节课要教授的目的,如何从粒子散射实验现象中得出合理的原子结构模型才是本节要关注的重点。前面光的波动性、光的粒子性的学习使学生对于从现象找本质,建模型或假说的过程已不再陌生,所以对学生进行适当的引导、提问即可理解原子核式结构模型。前一节学习了电子的发现过程,学生已经知道原子是有结构的,那么结构如何分布呢学生在化学中已经学习了原子核外的电子排布,绝大多数学生都已经知道了原子由原 子核和电子组成但一般都尚未清楚原子大小与原子核大小的比例关系,而这一比例必将对 学生认识微观世界产生巨大的冲击,从而激发学生的学习热情。

原子核的初期模型与质子的发现1914年前后,人们已经知道原子核是所有放射性过程活动的处所,核的种类由原子量A和核电荷数Z来决定,并认为α粒子和核之间的相互作用纯粹是电磁作用。达尔文(Darwin Charles Galton,1887~1962)从已知数据得出结论:“除了反平方力外,正比于距离的其他幂次的力,都不能够给出卢瑟福散射截面依赖于初始速度υ的关系式。”根据α粒子逼近核的最小距离,卢瑟福在1911年已认识到核半径很小:r≤3×10-12厘米。达尔文在1914年已注意到:“氢和氦的[核]半径肯定小于10-13厘米。”氢原子核在那些日子常被称作“H 粒子”,“质子”的名字是以后才有的。 范登布鲁克第一个提出α粒子和电子是原子核的组分。电子对于核质量的贡献十分小,但电子的主要作用是将电荷补偿到正确的数值。并不是所有的原子核都只由α粒子和电子组成,否则核的质量Α就只能近似地是4的倍数,不过H粒子的存在会有助于克服这个困难。1914年2月,卢瑟福认为α粒子可能是有4个H粒子和2个负电子构成。1914年3月19日在一次皇家学会讨论会上,卢瑟福对核结构作了进一步的论述:“一般的证据表明,初级β粒子产生于核的扰动。因此原子核必须被考虑成一个由正粒子和电子组成的非常复杂的结构,但现在讨论原子核本身的可能的结构还为时过早。”对于卢瑟福,以及对于所有那时的物理学家来说,把电子说成是原子核的建筑部件的说法是合乎情理。实际上原子核的H粒子-电子图像这个想法是受简单性的原则支配下的必然想法。 由于原子核内存在H粒子,人们自然会去寻找原子核的“自发的H衰变”。1915年,实验显示了“一个极强烈的可能性,即H粒子是从放射性的原子中发射出来的”。但随即这一可能又消失了,这就是人类在核中寻找亚结构的开始。1914年卢瑟福就已经写道:“氦核是个非常稳定的构造,当它从放射性原子里以高速被逐出时,它在这种强烈的扰动下仍然能够保持不变;氦核可能是组成大多数原子的基本单位之一。”“原子核线度虽然非常小,但它是由正负带电体形成的非常复杂的系统,并由非常强的电力把它们紧紧地束缚在一起。”当时的情况就像1921年卢瑟福给博特伍德(Boltwood Bertram Borden,1870~1927)的信中所说:“写出这些东西极其容 易,但是要得到实验证据以形成一个正确的决定却是极其困 难。” 1916年,马斯敦观察到过一种奇特现象,当他用α粒 子轰击空气的时候。出现一些粒子具有长得不寻常的射程。 一种可能的解释是,这些粒子是氢核,因为如此长距离的反 冲在用α位于轰击氢时是常常出现的。但卢瑟福却怀疑它是 某种别的极其重要的东西。为此,他主要利用履行公职多余的时间,做了长期而耐心的研究,决心搞清楚这种出射粒子的性质。在1917年11月的一篇论文中卢瑟福自问道,那些粒子到底是氮原子、氦原子、氢原子呢,还是锂原子? 卢瑟福大约花了三年的时间做了每一个可能的对照性实验。他想要使结果绝对地可靠,他使用如图所示的实验装置,并亲自用显微镜观察。图1表示出可充入气体(氮)的一个密封容器,并在D中装有一α粒子源.因为距离DS大于α粒子的射程,人们就可以断定,在荧光屏F上产生闪烁的粒子,是在被α粒子轰击的氮核的蜕变过程中发射的。1919年6月,卢瑟福发表了一篇题为“α粒于与轻原子的碰撞”的论文。论文共分四个部分,第四部分的小标题为“氮图11-4为卢瑟福观察首次核蜕变用的装置 图11-6为布拉凯特在威尔逊云室拍摄到的 照片

第二节原子的核式结构模型 白景曦 (西北师范大学第一附属中学甘肃兰州 730070) 摘要 汤姆生发现电子后,提出枣糕式原子模型;卢瑟福和助手做了α粒子散射实验,提出原子的核式结构模型;玻尔根据经典电磁理论和卢瑟福的核式结构模型的矛盾,提出原子的量子化结构模型。 关键词:电子的发现枣糕式模型α粒子散射实验核式结构模型量子化结构模型 引言 很早以前人们就提出组成物质的最小微粒是原子,但是原子是否有内部结构、是否还可以再分呢?同学们的回答一定是肯定的。那么,人们是什么时候发现原子还可以再分?又是如何探索原子的结构的呢? 1897年,汤姆生发现了电子,后来人们又通过气体电离和光电效应实验从物体中打出了电子。通过这些现象,人们意识到原子并不是不可再分的。原子内除了电子外还应该有带正电的物质,它们是怎么构成原子的呢?本节课我们来研究第三节:原子的结构。 第1课时:原子的核式结构 新课教学: 一、原子的结构 1.电子的发现

1897年英国物理学家汤姆生在研究低压气体放电——阴极射线时发现了电子。汤姆生对阴极射线进行了一系列的实验研究,确定了阴极射线中粒子带负电,并计算出了它的荷质比m e ,通过进一步的研究发现它的电量跟氢离子的电量基本相同,质量比氢离子小得多,后来人们称之为电子,是原子的组成部分。阴极射线是高速电子流,电子的发现对揭示原子结构具有重大意义,它是近代物理三大发现(X 射线、放射性、电子)之一。 思考:既然电子是原子的组成部分,而原子又是中性的,那么原子里还存在带什么电的物质?既然电子质量很小,那么原子的质量绝大部分集中在哪里?带正电的物质和带负电的电子是如何组成原子的呢? 2.汤姆生的原子结构(枣糕型) (1)枣糕式模型:汤姆生提出,原子是由带负电的电 子和带正电的物质组成,原子是一个球体,带正电的物质 均匀的分布在原子中——就象枣糕中的米粒,电子嵌在原 子中——就象枣糕中的枣子,且在平衡位置振动。 (2)应用:汤姆生原子模型能解释一些实验事实——如原子是中性的。在汤姆生发表论文10年后,即1909年到1911年,他的学生卢瑟福和同事们做了一个著名的α粒子散射实验,这个实验现象无法用汤姆生原子模型来正确解释——说明

玻尔的原子模型 (一)知识与技能 1.了解玻尔原子理论的主要内容。 2.了解能级、能量量子化以及基态、激发态的概念。 (二)过程与方法 通过玻尔理论的学习,进一步了解氢光谱的产生。 (三)情感、态度与价值观 培养我们对科学的探究精神,养成独立自主、勇于创新的精神。★教学重点 玻尔原子理论的基本假设。 ★教学难点 玻尔理论对氢光谱的解释。 ★教学方法 教师启发、引导,学生讨论、交流。 ★教学用具: 投影片,多媒体辅助教学设备 ★课时安排 1 课时 ★教学过程 (一)引入新课 复习提问: 1.α粒子散射实验的现象是什么? 2.原子核式结构学说的内容是什么? 3.卢瑟福原子核式结构学说与经典电磁理论的矛盾

教师:为了解决上述矛盾,丹麦物理学家玻尔,在1913年提出了自己的原子结构假说。 (二)进行新课 1.玻尔的原子理论 (1)能级(定态)假设:原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些状态中原子是稳定的,电子虽然绕核运动,但并不向外辐射能量。这些状态叫定态。(本假设是针对原子稳定性提出的)(2)跃迁假设:原子从一种定态(设能量为E n )跃迁到另一种定态(设能量为E m )时,它辐射(或吸收)一定频率的光子,光子的能量由这两种定态的能量差决定,即 n m E E h -=ν(h 为普朗克恒量) (本假设针对线状谱提出) (3)轨道量子化假设:原子的不同能量状态跟电子沿不同的圆形轨道绕核运动相对应。原子的定态是不连续的,因此电子的可能轨道的分布也是不连续的。(针对原子核式模型提出,是能级假设的补充)2.玻尔根据经典电磁理论和牛顿力学计算出氢原子的电子的各条可能轨道半径和电子在各条轨道上运动时的能量(包括动能和势能)公式:轨道半径:12r n r n = n=1,2,3……能 量: 121 E n E n = n=1,2,3……式中r 1、E 1、分别代表第一条(即离核最近的)可能轨道的半径和电子在这条轨道上运动时的能量,r n 、E n 分别代表第n 条可能轨道的半径和电子在第n 条轨道上运动时的能量,n 是正整数,叫量子数。3.氢原子的能级图 从玻尔的基本假设出发,运用经典电磁学和经典力学的理论,可以计算氢原子中电子的可能轨道半径和相应的能量。 (1)氢原子的大小:氢原子的电子的各条可能轨道的半径r n : r n =n 2r 1, r 1代表第一条(离核最近的一条)可能轨道的半径 r 1=0.53×10-10 m 例:n=2, r 2=2.12×10-10 m (2)氢原子的能级:①原子在各个定态时的能量值E n 称为原子的能级。它对应电子在各条可能轨道上运动时的能量E n (包括动能和势能) E n =E 1/n 2 n=1,2,3,······ E 1代表电子在第一条可能轨道上运动时的能量 E 1=-13.6eV 注意:计算能量时取离核无限远处的电势能为零,电子带负电,在正电荷