· 64 ·2019年 1 月

天 然 气 工 业

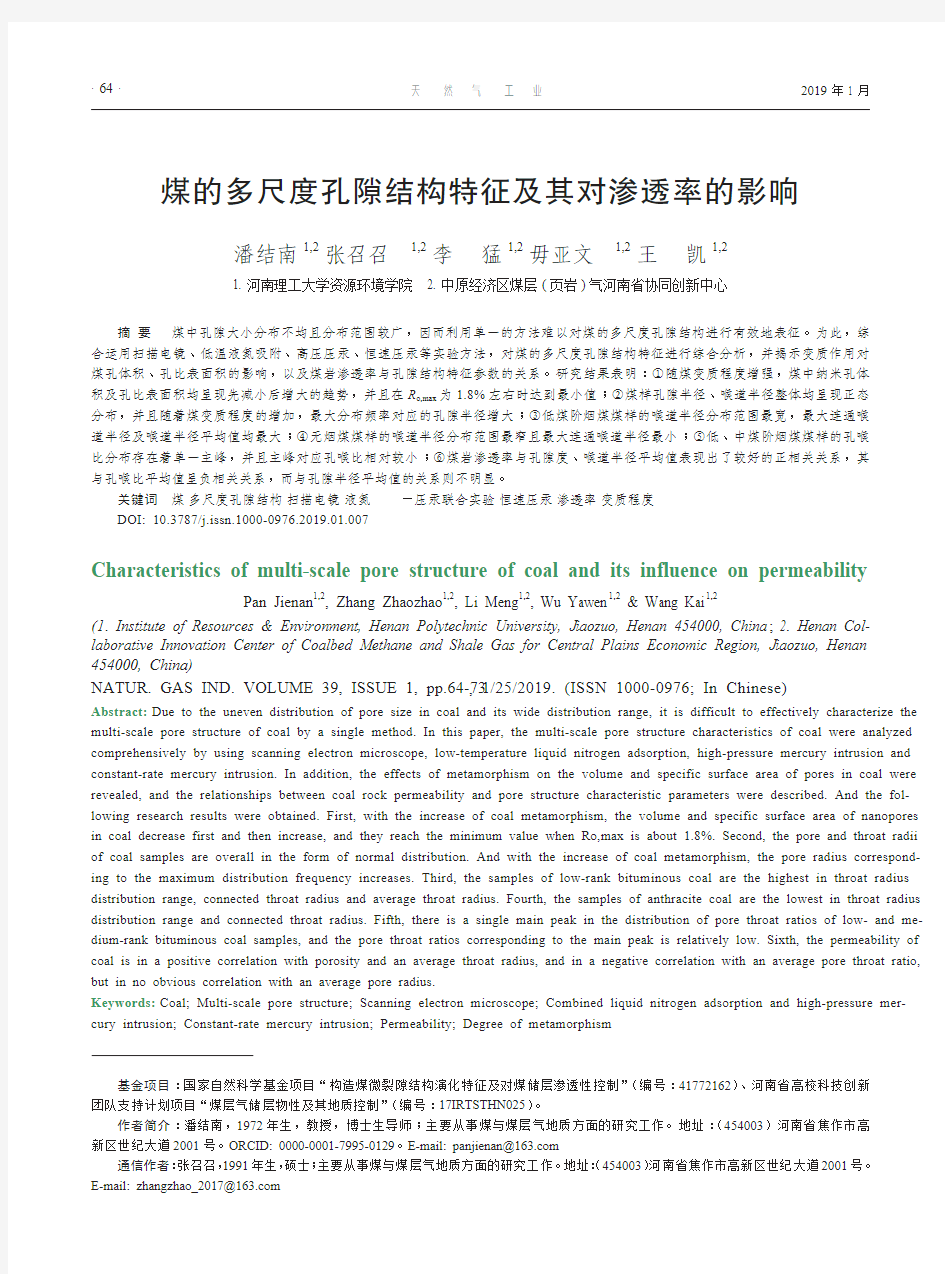

煤的多尺度孔隙结构特征及其对渗透率的影响

潘结南1,2 张召召1,2 李猛1,2 毋亚文1,2 王凯1,2

1. 河南理工大学资源环境学院

2. 中原经济区煤层(页岩)气河南省协同创新中心

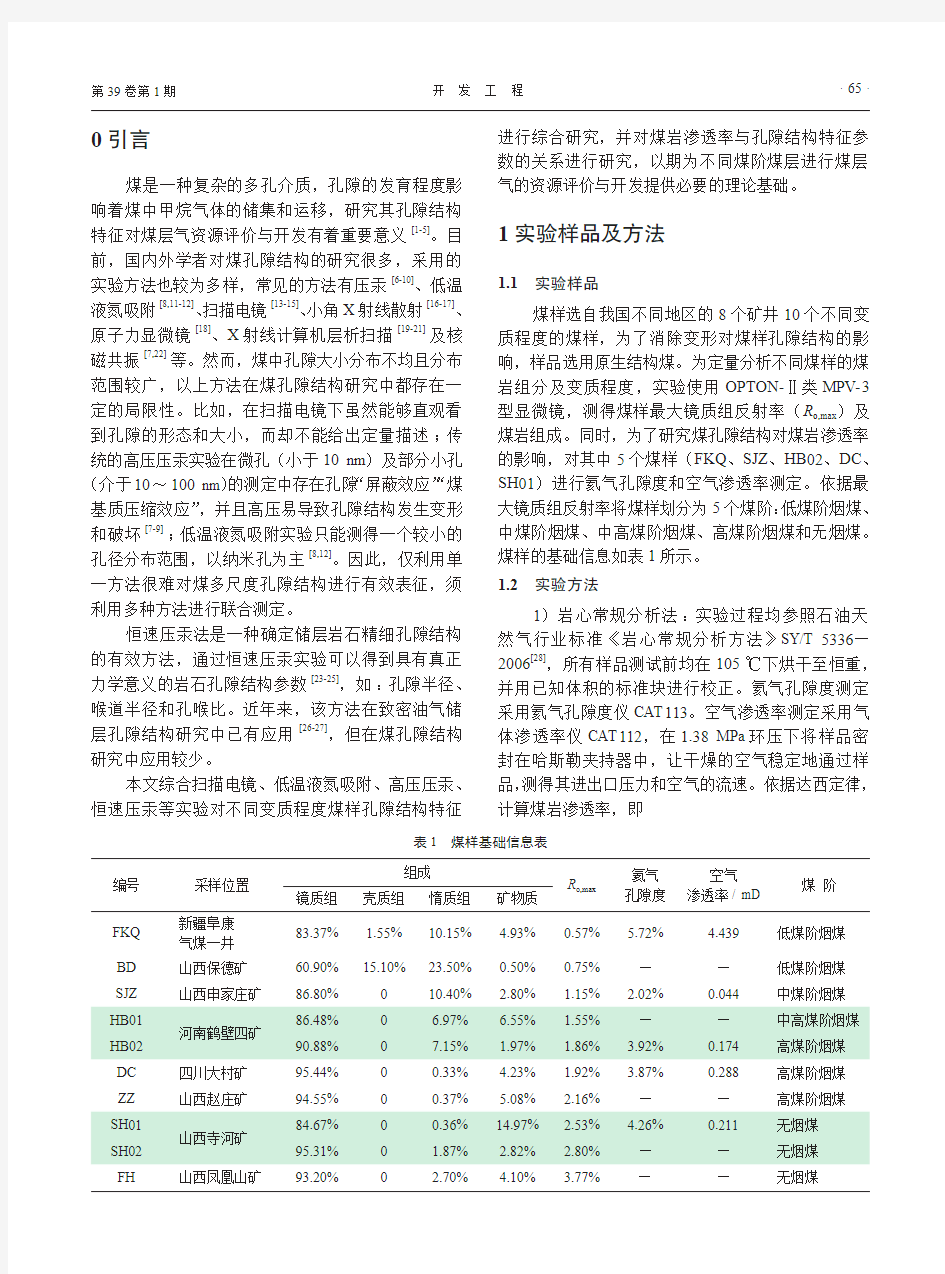

摘 要 煤中孔隙大小分布不均且分布范围较广,因而利用单一的方法难以对煤的多尺度孔隙结构进行有效地表征。为此,综合运用扫描电镜、低温液氮吸附、高压压汞、恒速压汞等实验方法,对煤的多尺度孔隙结构特征进行综合分析,并揭示变质作用对煤孔体积、孔比表面积的影响,以及煤岩渗透率与孔隙结构特征参数的关系。研究结果表明:①随煤变质程度增强,煤中纳米孔体积及孔比表面积均呈现先减小后增大的趋势,并且在R o,max为1.8%左右时达到最小值;②煤样孔隙半径、喉道半径整体均呈现正态分布,并且随着煤变质程度的增加,最大分布频率对应的孔隙半径增大;③低煤阶烟煤煤样的喉道半径分布范围最宽,最大连通喉道半径及喉道半径平均值均最大;④无烟煤煤样的喉道半径分布范围最窄且最大连通喉道半径最小;⑤低、中煤阶烟煤煤样的孔喉比分布存在着单一主峰,并且主峰对应孔喉比相对较小;⑥煤岩渗透率与孔隙度、喉道半径平均值表现出了较好的正相关关系,其与孔喉比平均值呈负相关关系,而与孔隙半径平均值的关系则不明显。

关键词 煤 多尺度孔隙结构 扫描电镜 液氮—压汞联合实验 恒速压汞 渗透率 变质程度

DOI: 10.3787/j.issn.1000-0976.2019.01.007

Characteristics of multi-scale pore structure of coal and its influence on permeability Pan Jienan1,2, Zhang Zhaozhao1,2, Li Meng1,2, Wu Yawen1,2 & Wang Kai1,2

(1. Institute of Resources & Environment, Henan Polytechnic University, Jiaozuo, Henan 454000, China; 2. Henan Col-laborative Innovation Center of Coalbed Methane and Shale Gas for Central Plains Economic Region, Jiaozuo, Henan 454000, China)

NATUR. GAS IND. VOLUME 39, ISSUE 1, pp.64-73, 1/25/2019. (ISSN 1000-0976; In Chinese)

Abstract: Due to the uneven distribution of pore size in coal and its wide distribution range, it is difficult to effectively characterize the multi-scale pore structure of coal by a single method. In this paper, the multi-scale pore structure characteristics of coal were analyzed comprehensively by using scanning electron microscope, low-temperature liquid nitrogen adsorption, high-pressure mercury intrusion and constant-rate mercury intrusion. In addition, the effects of metamorphism on the volume and specific surface area of pores in coal were revealed, and the relationships between coal rock permeability and pore structure characteristic parameters were described. And the fol-lowing research results were obtained. First, with the increase of coal metamorphism, the volume and specific surface area of nanopores in coal decrease first and then increase, and they reach the minimum value when Ro,max is about 1.8%. Second, the pore and throat radii of coal samples are overall in the form of normal distribution. And with the increase of coal metamorphism, the pore radius correspond-ing to the maximum distribution frequency increases. Third, the samples of low-rank bituminous coal are the highest in throat radius distribution range, connected throat radius and average throat radius. Fourth, the samples of anthracite coal are the lowest in throat radius distribution range and connected throat radius. Fifth, there is a single main peak in the distribution of pore throat ratios of low- and me-dium-rank bituminous coal samples, and the pore throat ratios corresponding to the main peak is relatively low. Sixth, the permeability of coal is in a positive correlation with porosity and an average throat radius, and in a negative correlation with an average pore throat ratio, but in no obvious correlation with an average pore radius.

Keywords:Coal; Multi-scale pore structure; Scanning electron microscope; Combined liquid nitrogen adsorption and high-pressure mer-cury intrusion; Constant-rate mercury intrusion; Permeability; Degree of metamorphism

基金项目:国家自然科学基金项目“构造煤微裂隙结构演化特征及对煤储层渗透性控制”(编号:41772162)、河南省高校科技创新团队支持计划项目“煤层气储层物性及其地质控制”(编号:17IRTSTHN025)。

作者简介:潘结南,1972年生,教授,博士生导师;主要从事煤与煤层气地质方面的研究工作。地址:(454003)河南省焦作市高新区世纪大道2001号。ORCID: 0000-0001-7995-0129。E-mail: panjienan@https://www.doczj.com/doc/898068877.html,

通信作者:张召召,1991年生,硕士;主要从事煤与煤层气地质方面的研究工作。地址:(454003)河南省焦作市高新区世纪大道2001号。E-mail: zhangzhao_2017@https://www.doczj.com/doc/898068877.html,

吕荣值和渗透系数K之 间关系 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

吕荣值(q)表示使用灌浆材料作为试验流体时地层的渗透系数。吕荣(Lugeon),1吕荣为1MPa作用下1米试段内每分钟注入1L水量。(在100m的水柱压力下,每米长度标准钻孔内,历时10min,平均每分钟压入岩石裂隙中的水量。)定义公式,q=Q/PL,其中,Q为压入流量,单位L/min;P为作用于试段内的全部压力,单位M P a;L为试段长度,单位m。 渗透系数又称水力传导系数(hydraulic conductivity)。在各向同性介质中,它定义为单位水力梯度下的单位流量,表示流体通过孔隙骨架的难易程度,表达式为:κ=kρg/η,式中k为孔隙介质的渗透率,它只与固体骨架的性质有关,κ为渗透系数;η为动力粘滞性系数;ρ为流体密度;g为重力加速度。在各向异性介质中,渗透系数以张量形式表示。渗透系数愈大,岩石透水性愈强。强透水的粗砂砾石层渗透系数〉10米/昼夜;弱透水的亚砂土渗透系数为1~米/昼夜;不透水的粘土渗透系数<米/昼夜.据此可见土壤渗透系数决定于土壤质地。 地下水流速的确定:在地下水等水位图上的地下水流向上,求出相邻两等水位线间的水力梯度,然后利用公式计算地下水的流速V=kI 。式中:V---地下水的渗流速度(m/d)K---渗透系数(m/d)I----水力梯度 表示岩土透水性能的数量指标。亦称水力传导度。可由达西定律求得:q=KI,式中q为单位渗流量,也称渗透速度(米/日);K为渗透系数(米/日);I 为水力坡度,无量纲。可见,当I=1时,q=K,表明渗透系数在数值上等于水力坡度为 1时,通过单位面积的渗流量。岩土的渗透系数愈大,透水性越强,反之越弱。

煤的化学结构及其研究方法 煤,从化学组成上来说,是由大量具有不同分子量的分子组成的混合物;从岩石学角度来说,是由不同显微煤岩组分组成的;从结构化学来看,是一种短程有序、长程无序,且具有层次结构的非晶态固体物质;从成因来看,具有阶段性演化特征,即从褐煤经烟煤至无烟煤的演化,其物理、化学性质的演变具有阶段性演化的特点。 一煤结构的概念 煤结构研究主要包括两方面的内容:一是煤的化学结构,二是煤的物理结构。 (1)煤的化学结构是指在煤的有机分子中,原子相互联结的次序和方式。从煤的元素组成上看,煤主要由碳、氢、氧、氮、硫五种元素组成,此外还有微量的磷、氯和某些金属元素,其中碳含量大于50%,多数含量在75%~95%之间,所以煤具有高碳物料的特征。 (2)煤的物理结构,传统的物理结构指煤的孔隙结构,主要是指其相界面间空隙及芳香层间的层间隙。一般用孔隙率、比表面积、孔径分布、孔隙模型等来表征。煤的孔隙结构实质上是由煤的化学结构决定的。这是因为,煤的芳烃族和官能团之间参差不齐的排列形成了内部空隙,使煤成为多孔性物质。 (3)煤的岩相组成,从岩相学和矿物学观点上认识煤,可以认为煤是一种固体可燃有机岩。在宏观上,可以将煤区分为镜煤、亮煤、暗煤和丝炭四种煤岩成分;在微观上,其有机显微组分在国际上划分为镜质组、丝质组和稳定组三种组分。 煤不同于一般的高分子有机化合物,它具有特别的复杂性、多样性和不均一性。及时在同意小块煤中,也不存在一个统一的化学结构。 二煤结构的研究方法 长期以来人们对煤的化学结构的研究方法可以归纳为物理化学方法、化学方法、物理方法。 1.物理化学研究方法 物理化学研究方法,如溶剂抽提、吸附性能和物化特性法等。溶剂抽提法是研究煤的组成、结构的最早方法之一,其理是利用溶剂的授、受电子能力使小分子相释放出来的过程,通过逐级抽提,分析抽提可溶物与不溶物,找出它们与煤结构之间的关系,提出相应的煤结构模型。该法主要用来研究泥炭、褐煤的化学

煤储层孔隙特征及比表面积对煤吸附能力影响的研究 李亚男李贵中陈振宏 中国石油勘探开发研究院廊坊分院廊坊065007 煤是由植物遗体转变成的非均质性极强的有机岩石,受沉积环境、保存条件的影响,造成煤层气储层矿物成分、孔隙类型、大小、结构差异变化较大,研究表明煤中矿物含量及孔隙发育程度对煤储层的储气能力影响最为明显,进而影响煤层气的开发。选取煤层气开发区代表性煤样,运用光学显微镜、扫描电镜进行实验测试,研究煤中矿物含量及孔隙发育情况;通过图像分析,表征不同组分煤岩孔隙结构特征和发育程度,为煤层气的勘探开发提供理论支持。同时,还对研究区内的比表面积和吸附气含量的关系进行了探讨。 关键词:扫描电镜孔隙特征比表面积吸附特征 Research on the Coal Reservoir Porosity Character and the Influence of Specific Surface Area on Coal Adsorption Capacity Li Yanan, Li Guizhong, Chen Zhenhong Langfang 065007 Coal is heterogeneity organic rock transformed from the remains of plants, it affected by the depositional environment and preservation condition, Caused by the impact of coalbed methane reservoir’s mineral composition, pore type, pore size, and the difference of structu re. The research shows that mineral content in coal and pore abundance are the most obvious impact of the gas storage capacity of coal reservoir. And then it affects on coalbed methane development. Select the representative coal samples of the coalbed methane development zone, and use optical microscope, scanning electron microscope to experimental measurement in order to research on the mineral 基金项目:国家科技重大专项项目“煤层气富集规律研究及有利区块预测评价”(编号:2011ZX05033)和中国石油天然气股份重大科技专项“煤层气资源潜力研究与甜点区评价”

第三章煤的结构 煤的结构包括煤有机质的化学结构(大分子结构)和煤的物理空间结构。研究煤的结构,不仅具有重要的理论意义,而且对于煤炭加工利用具有重要的指导意义。由于煤炭组成的复杂性、多样性、非晶质性和不均匀性,所以将煤分离成为简单的化合物并研究其结构是一件非常困难的事情。虽然科学家对煤的结构做了长期、大量的研究工作,并取得了长足进展,但遗憾的是,迄今为止尚未明了煤结构的全貌,只是根据实验结果和分析推测,提出了若干煤的结构模型。本书重点介绍煤分子结构研究的结论。 第一节煤的大分子结构 一、煤大分子结构的基本概念 煤的有机质是由大量相对分子质量不同、分子结构相似但又不完全相同的“相似化合物”组成的混合物。根据实验研究,煤的有机质可以大体分为两部分:一部分是以芳香结构为主的环状化合物,称为大分子化合物;另一部分是以链状结构为主的化合物,称为低分子化合物。前者是煤有机质的主体,一般占煤有机质的90%以上,后者含量较少,主要存在于低煤化程度的煤中。煤的分子结构通常是指煤中大分子芳香族化合物的结构。煤的大分子结构十分复杂,一般认为它具有高分子聚合物的结构,但又不同于一般的聚合物,它没有统一的聚合单体。 研究表明,煤的大分子是由多个结构相似的“基本结构单元”通过桥键连接而成的。这种基本结构单元类似于聚合物的聚合单体,它可分为规则部分和不规则部分。规则部分由几个或十几个苯环、脂环、氢化芳香环及杂环(含氮、氧、硫等元素)缩聚而成,称为基本结构单元的核或芳香核;不规则部分则是连接在核周围的烷基侧链和各种官能团;桥键则是连接相邻基本结构单元的原子或原子团。随着煤化程度的提高,构成核的环数不断增多,连接在核周围的侧链和官能团数量则不断变短和减少。

第36卷第4期2005年7月 锅 炉 技 术 BOIL ER T ECH NO L OGY Vol.36,No.4 Jul.,2005 收稿日期:20040712 基金项目:国家重点基础研究发展规划(973)基金资助项目子课题(G199902210532) 作者简介:周毅(,男,东南大学动力工程系硕士研究生。 文章编号: CN311508(2005)04003405 半焦孔隙结构的影响因素 周 毅, 段钰锋, 陈晓平, 赵长遂, 吴 新 (东南大学动力系洁净煤发电与燃烧技术教育部重点实验室,江苏南京210096) 关键词: 部分气化;半焦;孔隙结构;喷动流化床 摘 要: 用氮气等温吸附(77K)方法测量了原煤及其加压、常压部分气化后半焦的BET 比表面积,并通过BJH 法计算了孔比表面积、孔容积、孔径和孔分布。根据测试结果,从气化操作条件、半焦颗粒粒径、半焦工业分析3方面分析了影响半焦孔隙结构的因素。常压喷动流化床气化中,挥发分析出或热解对半焦孔隙的生成和发展起到主导作用;而加压气化过程中,炭发生的气化反应对半焦孔隙的生成和发展有更加重要的影响。实验中发现在一定的气化工况下,煤焦存在一个合适的颗粒尺寸范围,能形成比较大的孔比表面积和孔容积,有利于增强煤焦的气化反应。 中图分类号: T Q 534 文献标识码: A 1 前言 第二代增压流化床联合循环发电技术采用了煤的部分气化,将产生的中低热值煤气用于提高烟气轮机入口的燃气温度,而煤部分气化后的半焦则送入PFBC 锅炉中燃烧。它克服了第一代增压流化床联合循环系统中燃气轮机入口温度低的弱点,使系统净发电效率可望达到45%~47%[1],从而实现电站较高的整体发电效率。半焦作为煤部分气化后的产物,与原煤相比在表面形态、内部结构及化学组成上都有很大的不同。孔隙结构是半焦物理结构的主要部分,其内表面积和孔隙的大小直接决定了半焦的吸附特性和反应速率,对气化和燃烧过程都有显著的影响。因此,对半焦的孔隙特性进行相关的研究,无论在半焦研究的基础理论方面还是在半焦的实际应用过程中,均具有重要的地位。许多研究者对气化和燃烧过程中煤焦的孔隙结构作过研究,但煤焦结构的复杂性 也限制了该研究的深入开展。本文从工业化和半工业化的部分气化炉中取得半焦样品,测定了其比表面积、孔比表面积、孔径和孔容等参数,并对这些参数的影响因素作了详细的分析和探讨。 2 实验部分 2.1实验样品 本实验的样品主要分为两大系列:加压系列(PC 、2-PC)与常压(A C)系列。每个系列中又包括2个种类:原煤和半焦,其中加压系列的半焦又分别取自初始气化的非稳定过渡工况(PC 系列)和稳定6h 后的稳态气化工况(2-PC 系列)。加压系列的样品来自东南大学热能研究所热输入2MW 增压喷动流化床(PFG)多功能热态实验台;常压系列的样品来自南京某厂常压喷动流化床煤气炉。煤样都是徐州烟煤,其工业分析和元素分析见表1,半焦是煤气炉在表2所示运行工况下取得。 表1 常压、加压气化用原煤的工业分析和元素分析 % 煤 样 工业分析(空干基) 元 素 分 析 A FC V M C ad H ad O ad N ad S ad 加压气化用煤22.9945.8728.94 2.2060.46 4.128.72 1.110.40常压气化用煤 25.36 46.25 26.11 2.29 56.54 3.71 8.31 0.87 0.48

第35卷第5期2007年9月 石油钻探技术 PETROLEUMDRILLINGTECHNIQUES V01.35.NO.5 Sep.,2007 ●固井与泥浆◆ 煤储层的应力敏感性理论研究 屈平申瑞臣袁进平庄晓谦吴国民周裕京 (中国石油钻井工程技术研究院,北京100097) 。.摘要:以用岩石力学来定量分析应力敏感性的思路作为切入点,利用煤岩的弹塑性本构方程,推导出了地层压力变化与割理宽度变化的关系式以及应力集中与割理宽度变化的关系式。并讨论了它们在欠平衡压力钻井和过平衡压力钻井中的应用情况。并以割理宽度为桥梁,分析了孔隙压力变化和应力集中两者与储层渗透率的关系。最后通过实例,分析了整套理论在实际中的应用情况。得到的结论是:应力集中会导致储层渗透率下降;压力敏感性试验中,渗透率的部分恢复主要是由于裂隙充填物结构破坏引起的,而不是由于煤产生的塑性变化引起的; 欠平衡庄力钻井会导致渗透率下降;过平衡压力钻井中,若过压值太大,煤层割理宽度会增加,使得井壁稳定性变差。 关键词:煤层;孔隙压力;渗透率,应力分析;井眼稳定 中图分类号:P618.11文献标识码:A文章编号:1001-0890(2007)05-0068一04 压力敏感性是指,由于上覆岩层压力和地层孔隙压力的变化,储层微观结构随之变化的性质,在宏观上表现为煤层的物理参数(如孔隙度、渗透率等)随着地层压力变化而变化的现象。煤层中存在大量的裂隙n],是煤储层压力敏感的主要因素。压力敏感性的研究对储层保护具有重要作用。 1割理宽度与地层压力变化的关系煤割理的宽度与孔隙压力有关,孔隙压力变化,煤割理的宽度随之改变。为了简化推导,提出以下假设:1)孔隙压力的变化不会导致煤基质块的强度或稳定失效,不会导致基质块破裂;2)在微小变形范围内煤岩基质变形为弹性变形;3)单元体积范围内煤储层为均匀介质;4)不考虑煤层气的解吸。 1.1孔隙流体压力增加的情况 当孔隙压力增加d夕时,煤基质将发生形变,内部将产生等量的压缩正应力。其增量形式的弹性本构关系可写为乜。]: dp=(A+2G)d£(1)式中,G为剪切模量;A为拉梅常数,A—F.. 石干裔粝;e为割理面法向应变;E为杨氏弹 性模量;岸为泊松比。 设由孔隙压力增量dp产生的法向相对位移为z,即每一个割理面产生的法向相对位移为2z,如图1所示。则应变增量de可由相对位移增量表示为: ae一焘(2)式中,L0为煤基质块初始宽度,沿着割理面法向测定的宽度值,即割理间距。在煤层中主要考虑的是垂直井眼方向的面割理,因此L。可以视为面割理的间距。 图1割理张开计算示意 将式(2)代入式(1)可得: d户一(A+2G)彘(3)边界条件为z一0时,P=Pt,其中P;为原始地层压力。对式(3)积分可得: z—Lo(e翮一1Pi) p一 (4) 收稿日期:2007-03-21;改回日期:2007-04—29 基金项目:中国石油集团建设煤层气重点项目“煤层气钻井关键技术研究”(编号:06A20202)部分成果 作者简介:屈平(1982一),男,2005年毕业于成都理工大学石油工程专业,在读硕士研究生. 联系电话:(010)52781875 万方数据

基于张量和多尺度特征的多视角人体行为识别 智能视觉监控系统能够从视频图像中分辩、识别出关键目标物体,并能对目标物体的行为进行识别理解,从而提高视频监控系统的智能化水平。随着网络技术和信息技术的高速发展,智能监控技术在模式识别领域受到越来越多的关注,成为近年来热门的研究课题之一。本文对人体行为识别的一些理论问题进行了一定的研究和试验,提出了一种基于张量和多尺度特征的多视角行为识别方法。本文主要的研究内容如下:1.对运动目标进行前景检测,采用背景差分的方法,经过形态学去噪、填补空洞等后处理得到较好的二值图像。2.提出了一种人体骨架建模的方法,通过对人体骨架进行链码遍历以及计算曲率值定位各个关键点,建立的模型用作行为识别的输入特征。3.提取出多尺度特征,包括速度、轮廓宽度、骨架模型的关键点坐标等信息,能够更准确地描述了人在各个运动尺度上的速度与精度,同时通过降低维数节省了运行时间,大大提高了执行效率。4.定义了连续帧张量,其特征空间由连续帧图像构成,从而包含了更多的运动信息,更好地描述了行为特性。5.分别在多视角以及不同执行人的前提下,与聚类识别方法进行了比较分析,从识别率以及执行效率方面比较不同方法的优越性。 同主题文章 [1]. 李妍婷,罗予频,唐光荣. 单目视频中的多视角行为识别方法' [J]. 计算机应用. 2006.(07) [2]. 每言. “行为识别”反垃圾' [J]. 微电脑世界. 2004.(13) [3]. 刘相滨,向坚持,王胜春. 人行为识别与理解研究探讨' [J]. 计算机与现代化. 2004.(12) [4]. 赵智敏,肖胜双. 电视台的CIS设计' [J]. 中国有线电视. 2002.(16) [5]. 胡长勃,冯涛,马颂德,卢汉清. 基于主元分析法的行为识别' [J]. 中国图象图形学报. 2000.(10) [6]. 张三元,孙守迁,蒋方炎,潘云鹤. 数字化仿真人体模型的设计方法' [J]. 系统仿真学报. 2000.(01) [7]. 王运武,陈琳. 多视角下的教育信息化透视' [J]. 开放教育研究. 2008.(03) [8].

第二章微观孔隙结构类型划分及特点 2.1 微观孔隙结构类型的研究方法 随着油田开采技术的发张,从一开始单纯依靠天然能量驱油逐渐发展到用注水注气疯方法开采石油,于是开始出现了多相渗流,贝克莱—勒弗莱脱关于水驱油非活塞式驱替理论的提出,奠定了多相渗流的基础,拟压力方法的引入使油气两相渗流得到了有效的解决。 油气储集层是油气储集的场所和油气云翳的通道。它有着极其复杂的内部空间结构和不规则的外部集合形状,它是渗流的前提条件,所以必须对其进行了解。按其成因可分为:原生孔隙、次生孔隙、混合空隙。 (1)原生孔隙 指原始沉积物固有的空隙,如(陆源碎屑)粒间孔、(陆源碎屑)粒内孔等。原生粒间孔经机械压实作用改造后变小,习惯上称之为原生缩小粒间孔,此类孔隙在本区不甚发育(图2-5, 图2-6)。 图2-5少量原生缩小粒间孔;单偏光10×10 Fig. 2-5 Fine-grained arkose lithic sandstone 图2-6少量原生粒间孔;单偏光:10×10 Fig. 2-6 Fine-grained arkose lithic sandstone (2)次生孔隙 经次生作用(如淋滤、溶解、交代、重结晶等成岩作用)所形成的空隙称为次生孔隙。构成本区砂岩主要储集空间的次生孔隙由溶解成岩作用形成。主要包括粒内溶孔、铸模孔隙和胶结物内溶孔。

图 2-7长石粒内溶孔;单偏光10×10 Fig. 2-7 Arcosic intergranular dissolved pore, plainlight 10×10 图2-8岩屑粒内溶孔;单偏光10×10 Fig. 2-8Lithic intergranular dissolved pore, plainlight 10×10 粒内溶孔见于易溶的陆源长石颗粒、岩屑和内源介形虫骨壳。其中长石粒内溶孔常依长石颗粒的解理缝、双晶缝、裂隙外延伸展(图2-7)。陆源岩屑遭受部分溶蚀后形成岩屑粒内溶孔,粒内见有难溶组分(图2-8)。本区还可见介形虫化石,体腔内先期充填的碳酸盐胶结物后来发生溶解,形成溶蚀孔隙。特征是介形虫壳体基本完整,体内见有残余的碳酸盐矿物(图2-9)。 图2-9 介形虫体腔内溶孔;单偏光10×10 Fig. 2-9 Within mussel-shrimp dissolved porem plainlight 10×10 图2-10长石铸模孔隙., 单偏光10×20 Fig. 2-10 Arcosic matrix pore, plainlight 10×20 溶解作用强烈可使陆源碎屑、内源颗粒(如生物介壳、鲕粒等)被全部溶解掉,若该颗粒外形轮廓、解理缝、岩石结构等自身特征尚可辨识时,称此种空隙为铸模孔隙。本区的铸模孔隙有长石铸模孔隙和岩屑铸模孔隙,前者发育(图2-10)。

第27卷增刊2 2018年10月中 国 矿 业CHINA MINING MAGAZINE Vol .27,Suppl 2 Oct . 2018 收稿日期:2018-08-17 责任编辑:刘硕 基金项目:长安大学中央高校基本科研业务专项资金项目资助(编号:300102278501);国家重点研发计划课题资助(编号:2017Y FC 0504705)第一作者简介:刘哲(1987-),男,陕西宝鸡人,硕士,工程师,研究方向为土地工程,E -mail :liuzhe 168@126.com 。 通讯作者简介:曹石榴,E -mail :caoshilium @126.com 。 引用格式:刘哲,曹石榴.大佛寺井田煤储层孔隙特征研究[J ].中国矿业,2018,27(S 2):70-73,107.doi :10.12075/j .issn .1004-4051.2018.S 2.015大佛寺井田煤储层孔隙特征研究 刘 哲1,2,3,4,曹石榴1,2,3,4 (1.陕西省土地工程建设集团有限责任公司,陕西西安710075; 2.陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司,陕西西安710075; 3.国土资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室,陕西西安710075; 4.陕西省土地整治工程技术研究中心,陕西西安710075) 摘 要:为了研究大佛寺井田煤样孔隙特征,采集大佛寺井田4#上煤层煤样,选取4#上煤层宏观煤 样组分中的镜煤和暗煤,分别利用压汞试验、扫描电镜和低温吸附等方法对其进行测试。结果表明:大佛 寺井田4#上暗煤以微孔和小孔为主,4#上镜煤以小孔和中孔为主,4#上镜煤和4#上暗煤都具有比较强的 煤层气吸附能力,4#上镜煤的孔隙连通性较好,以开放型孔为主,4#上暗煤则主要以半封闭型的孔隙为 主。扫描电镜结果表明大佛寺井田4#上暗煤可观察到煤表面存在一定数量的次生孔隙,但是整体孔隙的 连通性较差。但4#上镜煤相比于4#上暗煤孔隙发育较好,清晰可见煤中出现了多道微裂隙和碎屑状的 镜质体。综合来看,大佛寺井田4#上暗煤有助于煤层气的聚集,相对于暗煤而言,4#上镜煤利于煤层气的 解吸和开发。 关键词:大佛寺井田;煤储层;孔隙特征;镜煤;暗煤 中图分类号:TD 315 文献标识码:A 文章编号:1004-4051(2018)S 2-0070-04 Research on pore characteristics of coal reservoirs of Dafosi coal mine LIU Zhe 1,2,3,4,CAO Shiliu 1,2,3,4(1.Shaanxi Provincial Land Engineering Construction Group Co .,Ltd .,Xi 'an 710075,China ; 2.Institute of Land Engineering and Technology , Shaanxi Provincial Land Engineering Construction Group Co .,Ltd .,Xi 'an 710075,China ;3.Key Laboratory of Degraded and Unused Land Consolidation Engineering , the Ministry of Land and Resources ,Xi 'an 710075,China ;4.Shaanxi Provincial Land Consolidation Engineering Technology Research Center ,Xi 'an 710075,China ) Abstract :In order to research the pore characteristics of the coal sample in Dafosi coal mine ,we selected vitrain and durain samples of Dafosi No .4upper coal ,and made the mercury injection ,scanning electron microscopy and low -temperature liquid nitrogen adsorption experiments .The results show that components of No .4upper durain and No .4upper vitrain mainly consist of the micropores and transition p ores at Dafosi mine field ,the No .4upper durain and No .4upper vitrain are all conducive forcoal bed methane adsorption and accumulation .The No .4upper vitrain is mainly dominated by the open hole ,while the No .4upper durain is mainly dominated by a semi closed pores ,so the pore connectivity of No .4upper vitrain is better than No .4upper durain .The scanning electron microscopy test results No .4upper durain develops a small number of secondary porosity ,but the connectivity of overall pores is poor ,which indicates the good adsorption capacity of coalbed methane .Compared with No .4upper durain ,the pores of No .4万方数据

透水率和渗透性之间的区别 很多人把透水率和渗透性等同看待,也没有太在乎试验方法之间的差别。 (1)透水率的概念 也叫单位吸水率,是压水试验过程过程中,每分钟(min)每米(m)试段在每米(m)压头下的注入水量(L)。单位国际标准采用吕荣Lu。 压水试验规范中说透水率“表达岩体透水性的指标”,个人感觉欠妥,把大家搞糊涂了。正确的说法是“反映岩体可灌性的指标”,尽管和岩石渗透系数K有相关关系,甚至很好的相关关系,是不同的概念和机理。希望将来哪位把它改过来。下面再仔细讨论“透水率”和“渗透性”的恩恩怨怨! (2)透水率的工程意义 首先,要把压水试验和常规的抽水、注水试验区别一下,目前认为它是为灌浆目的而进行的水文地质试验,就足够。透水率是反映岩体可灌性的指标,其大小直接影响设计的方案。 比如基础防渗设计标准是3Lu,目前基础一下50米很多岩体透水率是5Lu,那么防渗设计一般要求做到(a)相对隔水层[封闭帷幕]或(b)足够深度[悬挂帷幕,要进行渗透计算确定]显然,如果是交钥匙工程,投标时资料不权,估计透水率比较小,结果中标后,补充勘察发现有大面积透水性很强的岩层。工程意义就是,你的帷幕防渗工作量包不住,赔钱!意义重大。 (3)透水率吕荣Lu和渗透系数K的关系 上面也提到了,数值上有很好的关系,工程中老总会用1Lu≈1.0E-7m/s来把透水率转化成渗透性。这也是把大家搞糊涂的原因。也不反对这个简化转换,确实有这个近似数值关系。哈哈 (4)两者的区别也是明显的: (a)两者不是线性关系 层流状态可以用以上简化关系,如果是非稳定流,就不适合了。规范说小于10Lu可以直接数值转换,也有公式。接触了Christin Kutzner德国岩土大坝专家的一本书,上面就有两者的曲线。绝对不是线性的。因此,大家要理解实践简化和真实解的区别。 (b)试验状态不一样 常规渗透试验,如抽水、常水头、降水头渗透试验,都是利用稳定地下水位随时间的变化来确定的岩石的渗透系数的,关键的一条,对岩石本身的扰动很小,降落漏斗的形成、发展和水位恢复时间很长,是一个很“温柔”的试验过程。 再看压水试验,都用很大的压力水头,在钻孔周围迅速形成水位压力差,虚拟反漏斗。并不需要原来地下水的参与,干孔照样可以试验。对岩石裂隙张开度、充填物的影响是肯定的,是一个“急暴”的试验过程。 因此,也有大师提出这个问题,在这本书里有介绍。《水利水电工程灌浆与地下水排水》

基于多尺度和多特征融合的面向对象的变化检测方法 王文杰,赵忠明,朱文清 中科院遥感应用研究所图像处理部 邮箱中国,北京100101,9718 wangwenjie@https://www.doczj.com/doc/898068877.html, 摘要--高分辨率卫星影像为遥感应用提供了丰富的地球表面信息。利用变化检测技术从高分辨率遥感影像中提取目标区域变化并且迅速地更新地图数据库已经成为遥感信息处理研究的焦点。然而传统的变化检测方法并不适用于高分辨率遥感影像。为了克服传统的像素级变化检测方法的局限和高分辨率遥感影像变化检测的困难,本文以面向对象的分析方法为基础呈现了一种新颖的用于检测高分辨率遥感影像变化的多尺度,多特征融合方法。实验结果表明在高分辨率遥感影像变化检测方面这种方法与传统的像素级方法相比有较强的优势。 关键词:面向对象;多尺度分割;光谱特征;纹理特征;形状特征;融合 一简介 由于从环地卫星获取的数据的短间隔重复性覆盖和始终如一的图像质量,变化检测是其主要应用之一[1]。20年来,高分辨率遥感影像变化检测已成为遥感影像处理领域一项重要研究并且已被广泛应用于地理信息系统更新,资源、环境监测,城市规划和国防建设等领域[2]。 目前已经存在各种各样的变化检测方法。图像差分法,主成分分析法,分类后比较法,向量分析法是传统变化检测中最常用的一些方法[3-4]。这些方法被典型地应用于像Landsat TM这样的中等空间分辨

率的卫星影像[5-9]。然而,当涉及高分辨率影像变化检测研究的时候,这些方法就有了一些缺点。 传统的基于像素级的遥感影像变化检测方法主要是建立在光谱信息分析的基础上的。他们共同的特点是仅利用像素值的统计信息而几乎不分析地物的形状特征和结构特征。然而高分辨率遥感影像已经给遥感影像带来了重大变革,它可以清晰地展现景观的结构,纹理和细节信息。除了获得光谱信息之外,它也可以获取表面物体的机构,形状和纹理信息。传统的遥感图像变化检测方法不能真正利用高分辨率遥感影像的优势,因此它不能解决高分辨率遥感影像变化检测的问题。 面向对象的变化检测是变化检测研究新方法的主要内容。面向对象方法的基本特征是分割影像并把对象当做操作的基本单元而不是像传统的面向像素的方法那样把单个像素当做操作的基本单元。通过图像分割获取的对象有一些属性,不仅包含光谱信息还包含纹理,尺寸,形状,密度,环境和其他的从图像中提取的信息。高分辨率遥感影像的面向对象的变化检测方法不再依赖对光谱信息的分析而是靠对对象属性变化的分析来判断变化结果。因此它极大地提高了高分辨率遥感影像变化检测的精度[10-12]。 本文为高分辨率遥感影像提供了一种创新性的基于多尺度和多特征融合的面向对象的变化检测方法。由于对面向对象思维的主要特征的的良好应用,这种新颖的方法能充分利用高分辨率影像的特点并且

煤层气储层渗透率影响因素 摘要:煤层气作为一种新型能源,而且我国煤层气储量丰富,因此其开采利用可以很大程度上缓解我国常规天然气需求的压力。煤储层的渗透率是煤岩渗透流体能力大小的度量,它的大小直接制约着煤层气的勘探选区及煤层气的开采等问题。因此掌握煤储层渗透率的研究方法及影响因素,对于指导煤层气开采具有重要的指导意义。本文主要在前人的基础上,从裂隙系统、煤变质程度、应力及当前其他领域的技术对渗透率的研究的理论、认识及存在的问题等进行总结,对煤储层渗透率的预测有一定的理论指导意义。 Abstract: Our country is rich in the CBM which is a new resource. So the development of CBM can lighten our pressure for the requirement of conventional gas.The permeability of the coal reservoir is a measure of fluid’s osmosis permeability, restricting the exploration area and mining of CBM. Therefore, controlling the method of mining and the effect factoring has an important guiding significance for mining .This article is summarized from fracture system,the degree of coal metamorphism, stress for the theory, matters and so on of permeability’s study which is based on the achievement of others,having a great guiding significance for the permeabilityprediction.关键词:煤层气;渗透率;影响因素 1、引言 煤层气是指赋存在煤层中常常以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主并部分游离于煤孔隙中或溶解在煤层水中的烃类气体[1]。美国是最早开发煤层气并取得成功的国家,其富产煤层气的煤级主要是气、肥、焦煤,即中级煤。我国煤盆地一般都具有复杂的热演化史和构造变形史,构造样式复杂多样,煤储层物性差异较大,孔渗性偏低,富产煤层气的煤级是几个高级煤、无烟煤和贫煤[2]。因此我们不能照搬美国的理论来指导我国煤层气的生产。近十几年来,我们在实践中不断认识到这种差异,并针对我国煤层气储层的特征进行了一系列的研究,在煤储层物性方面取得了丰硕的成果,已初步形成了一套研究的理论与方法。渗透性是制约煤层气勘探选区的最重要的参数之一,有效预测煤储层渗透性对我国煤层气的勘探开发具有重要意义[3]。笔者主要从煤储层裂隙系统、煤变质程度、有效应力等方面作以阐述。

煤及煤层顶底板的孔隙结构特征* 张 井 韩宝平 唐家祥 冯启言 (中国矿业大学资环学院 徐州 221008) 摘要 使用9310型微孔结构分析仪,对煤和煤层顶、底板岩石的孔隙特征作了系统研究,取得下列结论:煤的孔隙发育主要受煤的变质程度、煤岩组分及成煤植物和后期构造破坏等因素的综合控制;碎屑岩的孔隙发育主要受岩石粒度和充填胶结程度控制;灰岩孔隙发育特征主要受溶蚀作用强度控制。 关键词 孔隙度 测量 煤 岩石 中国图书资料分类法分类号 P 583 作者简介 张 井 男 46岁 工程师 煤油气地质 1 引言 煤及其顶、底板岩石的孔隙是煤层气和地下水 储集运移的场所。它们的结构特征和连通程度,对瓦斯突出、瓦斯抽放和顶、底板突水起着重要作用,本文利用美国9310型微孔结构分析仪,系统地研究了一些矿区的煤层及其顶、底板岩石的孔隙特征及其控制因素。2 测试仪器与方法 9310型微孔结构分析仪(又称压汞仪),系美国佐治亚州Micro merities 仪器公司产品,工作压力范围0.0M Pa ~207M Pa,低压分辨率为±0.001M Pa, *煤炭基金资助项目 高压分辨率为±0.01M Pa ,测定孔径范围为0.006~360μm 。根据不同压力下汞液进入煤和岩石中的数量可求出岩石的孔隙度及各种直径的孔隙在总孔隙所占的比例。 测定方法:首先将试样置于70~80℃的烘箱内烘干10h,然后装入膨胀计中抽真空,当真空度达到50μm 汞柱以下时,将汞液注入膨胀计中。通过逐步加压,使汞液进入所测样品的孔隙中,压入孔隙中汞的体积由露出汞液面的铂电阻丝的变化求出。孔隙度可通过下式求出: 最大累计进汞体积/岩样体积×100%。3 煤的孔隙特征 煤岩中既有在沉积成煤过程中形成的原生孔隙,又有成煤后受构造破坏所形成的次生孔隙。其孔 C ONTROL FACTORS ON THE OCCURRENCE OF C OALBE D METHA NE I N NI NGWU C OAL FIELD ,S HANXI PROVINC E Guo Wumei Wu Yuxiu (The Ninth petroleum Brig ade o f the Petro leum Geo logical Bureau in No rth China ) Abstract In Ningw u coa l -bea ring r eaio n ,the streng ths of str uctura l stress suffer ed by v arious str uc tur e positio ns and coal seams are distinct unde r the tr ansfo rma tio ns of Indosinia n and Yansha nia n mov ements.T he tra nsfo rmed deg rees are also differ ent ,ther efo r e,the main facto rs co nt rolling the o ccur rence of coa lbed methane a re o bvio usly no t alike. Keywords co albed methane;cont rol facto r;fractur e;ga s-bea ring pro per ty;Ningw u coalfield · 28·CO A L GEO LO G Y &EX P LO R AT IO N Apr.1998

哈尔滨工业大学工学硕士学位论文 Abstract Object detection is one of the basic tasks in computer vision, and the efficient target detection algorithm has always been pursued by researchers. From the perspective of multi-scale features in deep learning, we studies multi-feature fusion methods and combines the high-order features with location aware weighted networks. Firstly, we study the multi-feature fusion method based on Faster-RCNN and feature pyramid network (FPN), respectively. It is necessary to study these two methods because the Faster-RCNN based method has only one prediction component while the FPN based method has multiple components. Two multi-layer feature fusion strategies are proposed in this paper and verified on the PASCAL VOC dataset, and effectively improve the accuracy of object detection. In addition to the study on multi-layer feature fusion strategy, we further propose a multi-scale location-aware kernel representation method (MLKP). MLKP proposes an application method of high-order features in the filed of object detection and designs a location aware weighted network and combines them together. The use of high-order features is a feature-enhancing method that can improve the ability of models to detect small objects. By using the statistical information of the target location, the location weighted network can perform weighted operations on the feature map. In the feature map, not all areas will have targets. The location weighted network can enhance the area where the target exists, weaken the area where the target does not exist and achieve the purpose of improving the target detection effect. In the meantime, we study the multi-scale location weighted network and analyze its advantages and disadvantages. Finally, the MLKP is validated on two types of published datasets: PASCAL VOC and MS COCO, and has achieved the best current results. Keywords: object detection, multi-scale feature, multi-feature fusion, high-order feature, location-aware network - II -