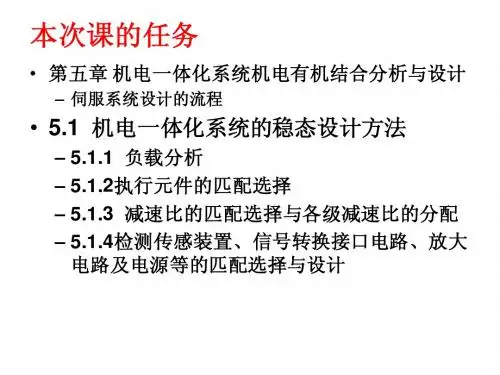

第六章 机电一体化系统机电有机结合的分析与设计

- 格式:ppt

- 大小:5.74 MB

- 文档页数:98

机电一体化系统设计一、概论1、机电一体化:是在机械的主功能、动力功能、信息功能和控制功能上引进微电子技术,并将机械装置与电子装置用相关软件有机结合而构成系统的总称。

2、对检测传感器的要求:要求检测传感器具有高精度、高灵敏度和高可靠性。

3、检测传感技术的主要难点:提高可靠性、精度和灵敏度。

需要研究的问题有:①提高各种敏感材料和元件灵敏度及可靠性②改进传感器结构,开发温度与湿度、视觉与触觉同时存在的符合传感器③研究在线检测技术,提高抗干扰能力④研究具有自动诊断与自动补偿功能的传感器。

4、自动控制:自动控制是指在没有人参与的情况下,通过控制装置使被控制的对象或控制过程自动的按照预定的规律运行。

5、系统总体技术:系统总体技术是一种从整体目标出发,用系统的观点和方法将总体分解成若干功能单元,找出能完成各个功能的技术方案,再把功能与技术方案组合成方案组进行分析、评价和优选的综合应用技术。

6、系统总体技术包括:插件、接口转换、软件开发、微机应用技术、控制系统的成套性和成套设备自动化技术。

7、系统总体技术需要研究的问题:①软件开发与应用技术,包括过程参数应用软件、实时精度补偿软件②研究接插件技术,体改可靠性③通过接口和数据总线标准化④控制系统成套性和成套设备自动化⑤软件的标准化。

8、机电一体化系统由机械系统、信息处理系统、动力系统、传感检测系统、执行元件系统五个系统组成。

9、系统的五种内部功能:即主功能、动力功能、计策功能、控制功能、构造功能。

主功能是实现系统“目的功能”直接必须的功能,主要是对物质、能量、信息及其相互结合进行变换、传递和存储。

动力功能的作用是根据系统内部信息和外部信息对整个系统进行控制,使系统正常运转,实时“目的功能”。

而构造功能则是使构成系统的子系统及元、部件维持所定的时间和空间上的相互关系所必须的功能。

10、机电一体化系统设计的考虑方法同城有:几点互补法、融合法和组合法。

11、系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法,是一种对所有系统都具有普遍意义的科学方法。

对机电一体化的分析和认识机电一体化是指机械与电气技术的有机结合,通过机械结构和电气设备的相互配合和协同工作,实现自动控制和智能化的生产过程。

在现代工业生产中,机电一体化的应用越来越广泛,不仅提高了生产效率和质量,还降低了生产成本和劳动强度。

本文将对机电一体化进行分析和认识。

首先,机电一体化实现了生产线的自动化控制。

通过自动化设备和控制系统的集成,生产过程中的各个环节可以实现自动化操作和控制,大大提高了生产效率。

例如,传统的装配线需要工人手动操作进行零部件的装配,而机电一体化装配线可以通过自动化机械臂实现零部件的拿取和装配,减少了工人的劳动强度,提高了装配速度和装配质量。

其次,机电一体化实现了生产过程的智能化。

通过集成传感器、计算机和控制系统等技术,机电一体化设备可以实现对生产过程的实时监测和控制。

例如,在一条机电一体化的智能化生产线上,传感器可以实时监测到零部件的位置和质量,计算机可以根据监测数据做出相应的控制决策,调整机械臂的位置和力度,以确保零部件的正确装配和质量标准的达到。

再次,机电一体化降低了生产成本。

传统的生产方式通常需要大量的人工操作和人力资源,而机电一体化设备可以大幅度减少人工操作,降低了人力成本和劳动强度。

此外,机电一体化设备由于集成了传感器和控制系统,可以实现对生产过程的自动监测和调整,减少了零部件的损耗和生产误差,进一步降低了生产成本。

最后,机电一体化还提高了产品的质量和稳定性。

通过自动化设备和智能化控制,机电一体化可以实现对产品质量的实时监测和调整。

例如,在一条机电一体化的生产线上,传感器可以检测到产品的尺寸和外观等关键参数,计算机可以根据检测数据对生产过程进行实时控制,确保产品的质量达到标准要求。

此外,机电一体化设备的稳定性也能够降低产品出现故障和质量问题的概率,提高产品的可靠性和使用寿命。

综上所述,机电一体化在现代工业生产中具有重要的意义。

它不仅实现了生产线的自动化控制和智能化,提高了生产效率和质量,降低了生产成本和劳动强度,还提高了产品的质量和稳定性。

对机电一体化的分析和认识

机电一体化是把机械工程技术与电子技术及自动控制技术有机结合的

技术,是解决实际问题的有效方法之一、它可以提高产品的安全性、可靠性,降低其成本,可以满足客户更高的要求,还可以更好地提高效率。

机电一体化可以分为两个方面:机械和电子。

机械方面,一般指设计、制造过程中的机械设备,例如机床、安装等;电子方面,一般指电子元件、半导体、PCB板等,它们可以实现数据采集、信号处理、控制等功能。

机电一体化不仅要求机电2个领域间有着协作与配合,而且要求信息

共享与整合。

因此,在机电一体化设计过程中,要有充分的计算机服务,

以实现信息流动、数据交换与资源共享的功能。

同时还要解决软硬件的兼

容性问题,让机电一体化的系统具有可靠性、可维护性和可扩展性。

另外,机电一体化还应用于各个领域,如工厂自动化设备、汽车电子、航空航天、军工、医疗保健等。

这些应用需要有一定的技术标准和现代化

的设计方法,以确保产品质量可靠,并确保安全性和可靠性。

机电一体化技术已经发展成为一种有效的技术,它可以使设备的使用

更加安全可靠,同时可以有效地提高效率和节约能源。

机电一体化系统课程设计一、概述机电一体化系统是指将机械、电子、控制等多学科有机地结合起来,形成一个具有机械、电气、电子等功能部分的新型产品或系统。

随着科学技术的不断发展,机电一体化系统在工业、交通、农业等领域的应用日益广泛。

为了培养学生的综合能力和实际操作能力,机电一体化系统课程设计成为一门重要课程。

本篇文章将介绍一篇免费的机电一体化系统课程设计范文,旨在帮助同学们更好地理解该课程的设计要求和实际操作过程。

二、课程设计内容1. 课程设计主题:基于PLC的自动化控制系统设计2. 设计要求:a. 选择一个具体的工业生产场景,例如流水线生产、自动包装、自动搬运等;b. 设计一个基于PLC的自动化控制系统,实现对该生产场景的自动控制和监测;c. 设计系统的硬件配置和接线图,包括传感器、执行器、PLC等设备的选型和连接方式;d. 编写PLC控制程序,实现对生产场景的自动化控制;e. 设计人机界面,实现对系统的监控和操作;f. 编写课程设计报告,包括设计思路、系统配置、程序代码等内容。

三、课程设计步骤1. 选择工业生产场景根据实际情况,选择一个具体的工业生产场景作为课程设计的基础,例如流水线生产。

2. 系统需求分析分析所选生产场景的具体要求,包括自动控制的功能需求、安全性要求、生产效率要求等。

3. 硬件配置和接线图设计根据系统需求,选择合适的传感器、执行器和PLC等硬件设备,并设计它们之间的连接方式。

4. PLC控制程序设计根据系统需求,编写PLC控制程序,实现对生产场景的自动化控制。

5. 人机界面设计设计一个直观简洁的人机界面,实现对系统的监控和操作。

6. 系统调试和实验验证将硬件设备和控制程序进行组装和调试,验证系统在实际场景中的性能和稳定性。

7. 课程设计报告撰写撰写课程设计报告,包括系统设计思路、硬件配置、程序代码、系统调试结果等内容。

四、课程设计范文(此处省略具体的课程设计范文,仅列出课程设计内容的大纲)1. 课程设计主题:基于PLC的自动化控制系统设计2. 设计要求:a. 选择流水线生产场景;b. 设计一个基于PLC的自动化控制系统,实现对流水线的自动控制和监测;c. 设计系统的硬件配置和接线图,包括传感器、执行器、PLC等设备的选型和连接方式;d. 编写PLC控制程序,实现对流水线的自动化控制;e. 设计人机界面,实现对系统的监控和操作;f. 编写课程设计报告,包括设计思路、系统配置、程序代码等内容。

机电⼀体化系统设计教学⼤纲张建民版第四版《机电⼀体化系统设计》教学⼤纲⼀、课程名称1、中⽂名称:机电⼀体化系统设计2、英⽂名称:Mechatronics System Design⼆、学时总学时:90学时,其中,理论学时:72学时,实践学时:18学时学分:4学分三、开课学期第7学期四、课程考核要求考查,平时成绩占总成绩的30%,实验成绩占总成绩的20%,考试成绩占总成绩的50%。

五、课程概述本课程是机械电⼦⼯程专业的专业必修课。

本课程从系统的观点出发,利⽤机械技术和电⼦技术,通过机电有机结合构造最佳的机电系统。

课程性质:机械电⼦⼯程专业必修课。

六、适⽤专业机械电⼦⼯程、机械制造及其⾃动化等。

先⾏、后续课程情况:先⾏课:机械原理,机械设计,电⼯学,数字电⼦技术,模拟电⼦技术,控制⼯程基础,微机原理,电⽓控制技术,数控技术;后续课:⽆。

七、课程的⽬的与任务1、课程⽬的本课程是机械电⼦⼯程专业的专业必修课,通过本课程的学习,使学⽣建⽴机电产品的⼀体化设计思想,把电⼦技术、传感器技术,⾃动控制技术、计算机技术和机械技术有机地结合起来,了解各项技术之间的接⼝关系,能运⽤所学知识对机电⼀体化产品进⾏分析或设计,使学⽣具备解决⽣产过程中机电设备的运⾏、管理、维护和改造等实际问题的初步能⼒。

培养学⽣综合运⽤所学基础理论和专业知识进⾏创新设计的能⼒。

2、课程的基本要求1)学习机电⼀体化基本概念,理解机电⼀体化系统中各结构要素在系统中的作⽤和相互关系,初步建⽴机电产品的系统化设计思想。

2)了解机电⼀体化系统中常⽤传感器、传动机构、动⼒驱动装置和计算机控制系统种类和特点。

3)熟悉机电⼀体化产品的设计⽅法和⼯程路线,能够针对具体的机电⼀体化产品确定产品开发技术路线。

4)掌握机电⼀体化系统中机械、传感检测、动⼒、控制等基本结构要素的技术特点,掌握典型装置的技术原理和使⽤⽅法。

5)了解典型机电⼀体化产品的构成、特点和设计⽅法,学会设计简单的机电⼀体化产品。