第25课经济和社会生活的变化

【预习指导】

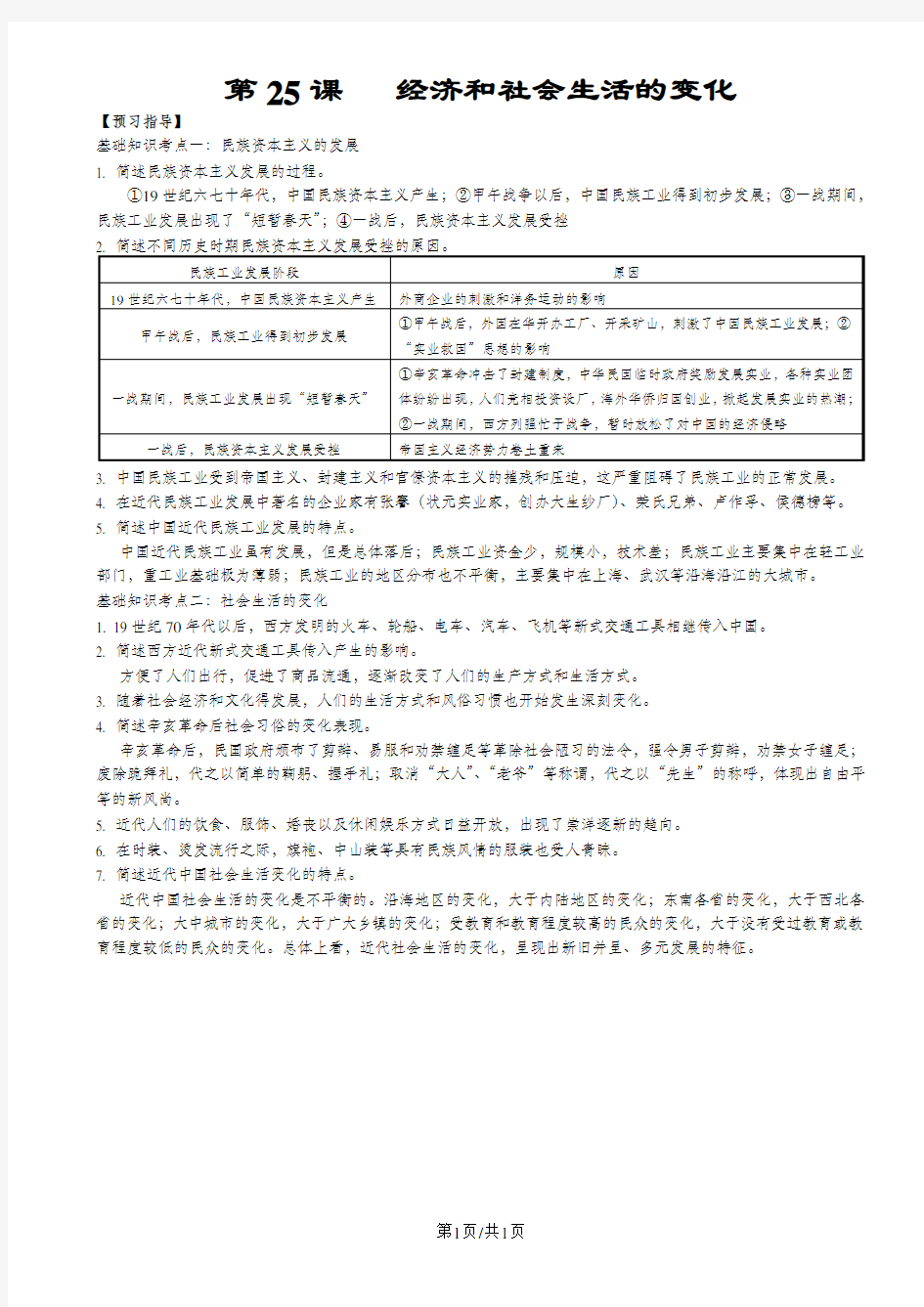

基础知识考点一:民族资本主义的发展

1. 简述民族资本主义发展的过程。

①19世纪六七十年代,中国民族资本主义产生;②甲午战争以后,中国民族工业得到初步发展;③一战期间,民族工业发展出现了“短暂春天”;④一战后,民族资本主义发展受挫

3. 中国民族工业受到帝国主义、封建主义和官僚资本主义的摧残和压迫,这严重阻碍了民族工业的正常发展。

4. 在近代民族工业发展中著名的企业家有张謇(状元实业家,创办大生纱厂)、荣氏兄弟、卢作孚、侯德榜等。

5. 简述中国近代民族工业发展的特点。

中国近代民族工业虽有发展,但是总体落后;民族工业资金少,规模小,技术差;民族工业主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱;民族工业的地区分布也不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

基础知识考点二:社会生活的变化

1. 19世纪70年代以后,西方发明的火车、轮船、电车、汽车、飞机等新式交通工具相继传入中国。

2. 简述西方近代新式交通工具传入产生的影响。

方便了人们出行,促进了商品流通,逐渐改变了人们的生产方式和生活方式。

3. 随着社会经济和文化得发展,人们的生活方式和风俗习惯也开始发生深刻变化。

4. 简述辛亥革命后社会习俗的变化表现。

辛亥革命后,民国政府颁布了剪辫、易服和劝禁缠足等革除社会陋习的法令,强令男子剪辫,劝禁女子缠足;废除跪拜礼,代之以简单的鞠躬、握手礼;取消“大人”、“老爷”等称谓,代之以“先生”的称呼,体现出自由平等的新风尚。

5. 近代人们的饮食、服饰、婚丧以及休闲娱乐方式日益开放,出现了崇洋逐新的趋向。

6. 在时装、烫发流行之际,旗袍、中山装等具有民族风情的服装也受人青睐。

7. 简述近代中国社会生活变化的特点。

近代中国社会生活的变化是不平衡的。沿海地区的变化,大于内陆地区的变化;东南各省的变化,大于西北各省的变化;大中城市的变化,大于广大乡镇的变化;受教育和教育程度较高的民众的变化,大于没有受过教育或教育程度较低的民众的变化。总体上看,近代社会生活的变化,呈现出新旧并呈、多元发展的特征。

第1页/共1页

密度与社会生活 【教学目标】 1. 知道密度与温度的关系,并能解释简单的与社会生活相关的密度问题; 2. 正确理解密度是物质的一种特性,能运用密度鉴别物质。 3.培养分析问题和解决问题的能力。 【教学重点】 物质密度与温度的关系; 用密度来鉴别物质,能解释生活中与密度有关的一些现象。 【教学难点】 物质密度与温度的关系,特别是水的反常膨胀。 【教学准备】 教师准备:多媒体课件、奖牌、锥形瓶、瘪了的乒乓球、小盆、筷子、电热壶、酒精灯、自制溢水杯等。 学生准备:自制纸风车、气球、火柴、热水、冷水。 【教学过程】 主要教学过程 教学内容教师活动学生活动 课前教师登陆优教平台,发送预习任务学生完成本节 课的预习任务,反 馈预习情况。 一、创设情境,激趣导入 创设情境【情境导入】大家欣赏屏幕上的两幅神奇的 图片。课件展示图片 欣赏图片

引入课题【提问】小小鲜花上放置了一个比花儿大了 那么多的一个叫做“全碳气凝胶”的固体,为 何花儿没有被压憋?可能是“全碳气凝胶” 这种物质具有什么特性的原因? 【讲述】“全碳气凝胶”的固态材料密度仅每 立方厘米0.16毫克,是迄今为止世界上最 轻的材料。据介绍,“全碳气凝胶”还是吸油 能力最强的材料之一。现有的吸油产品一般 只能吸收自身质量10倍左右的有机溶剂, 而“全碳气凝胶”的吸收量可高达自身质量 的900倍。 各种新型材料的研究发现由于应用,极大的 促进了社会的进步。密度是物质的特性之 一,密度与人们的社会生活联系得十分紧 密,本节课我们一起学习生活中运用密度知 识解决或解答的一些问题 板书课题§6.4 密度与社会生活 (设计意图:以不可思议的社会现象引起学 生学习的兴趣,认识物理知识是有用的。从 生活走向物理。) 思考、讨论 口答:可能是密度 非常小的原因。 听讲感受科技知 识在生活中的应 用。 认识密度在生活 中的重要作用,产 生积极学习的欲 望。 二、合作探究,新课讲授:(一)密度与温度 (1)温度对物体密度的影响学生活动1 一、密度与温度 【讲述】请大家帮忙解决一个问题:乒乓球 不小心压瘪了,但是没有裂口,你能让它恢 复原状吗? 让一个学生讲台前示范。(课前用电热水壶 讨论,解决问题: 用热水烫。 学生演示乒乓球 放入热水中稍后 恢复原状的实验。

关于改革开放以来社会生活的变化的调查报告范本

关于改革开放以来社会生活的变化的调查 报告范本 指导老师:张建南 小组组长:王秀娟 小组组员:洪鑫张丽萍吴惠婷陈月燕吴茜娟 问题提出: 改革开放是一次伟大的决策,是决定当代中国命运的关键决策。从改革开放的政策实施以来,为了进一步贯彻改革开放的方针,我国又提出了一个又一个具有跨时代进程的政策,使我们的国家有了翻天覆地的变化。如何理解改革开放也是一场革命,是社会主义制度的自我完善和发展?如何理解中国的发展离不开世界,对外开放是建设中国特色社会主义的基本国策?这三十年来,珠海主要发生了哪些变化?为什么会发生如此大的变化? 我们小组讨论时: 提出设想: 通过本次小组同学之间的对红旗的调查研究以及研究性学习报告成果交流,使学生掌握研究性学习方法,培养学生研究性学习过程中的质疑能力及协作解决问题的能力。 提出最终方案: 分工查阅网络及书籍资料、以及红旗镇的实地调查,从而整理出相关材料,写一篇有关阐述改革开放以来社会生活的

变化的报告。 红旗镇的新楼(实地调查): 研究步骤: 提出问题——收集资料——实地调查——总结展示成果——反复修改——得出结论。 组员分工任务负责: 1:改革开放以来社会生活的变化,改革开放30年的变化及经验(陈月燕) 2:改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因; (吴茜娟) 3:珠海改革开放30周年政治、经济大事件 ( 联系珠海改革,开放以来的巨大变化,谈谈你对社会主义市场经济的认识 )(吴惠婷) 4:负责照片的处理(张丽萍) 5:资料整理和组合,与各组员交流和反馈。 (王秀娟) 6:后期修改,负责上交作业和反馈老师的建议。 (洪鑫) 成果展示: 自1978年改革开放以来,中国经济已持续高速发展了30年。到目前为止,没有任何一个国家能以11%的年增长率高速度持续维持30年,中国是一个奇迹。以西方工业化发展道路在看,会出现经济循环,中国好像打破了此经济循环的命运,一直持续发展且没有减慢的迹象。

八年级物理上册6.4 密度与社会生活导学案 (新版)新人教版 6、4《密度与社会生活》课标要求: 解释生活中一些与密度有关的物理现象。考纲要求: 能用密度知识解释生活中的一些相关现象。学习目标 1、理解密度与温度的关系 2、会用密度知识鉴别物质,用密度知识解决简单的实际问题 【使用说明】 依据学习目标,结合导学案中的问题,认真研读教材,进行归纳总结,解答完成所有问题。每个学生积极参与小组学习活动,组长做好监督检查,还要认真参阅学法指导。导学过程学法指导课堂流程: 1、情境导入约2-3min 二、明确目标约2min 三、预习导学约10min自主学习教材第120--121页并完成以下内容(自主学习时,注意双色笔的使用,已解决问题用蓝色或黑色笔写在导学案上,有疑问的用红色笔勾画,本环节时间约 10min,请注意时间的分配)知识点一:密度与温度 1、风的形成:气体受热膨胀,体积变,根据公式。一定质量的气体体积膨胀后,密度变而上升(密度小于空气上升,密度

大于空气下降),热空气上升后,温度低的冷空气就从四面八方流过来,从而形成了风。 2、能够改变物质的密度。在我们常见的物质中,的热胀冷缩最为显著。它的密度受温度的影响也最大。一般、的热胀冷缩不像气体那样明显,因而密度受温度的影响较小。知识点二:水的反常膨胀现象 1、水遇冷会结成冰,的水结成冰后,体积是多少?解:1Kg 水的体积,由于水结成冰后质量不变,所以1Kg冰的体积为,通过比较结果,表明水结成冰后体积变。 2、事实表明,4℃的水密度最。温度高于4℃时,随着温度的升高,密度越来越;温度低于4℃时,随着温度的降低,密度越来越。水凝固成冰时,体积变,密度变。人们把水的这个特性叫做水的反常膨胀。 3、水的温度在4℃以上时,遵循热冷的规律,温度在4℃以下时,遵循热冷的规律。知识点三:密度与物质鉴别 1、一个铅球的质量是4kg,经测量知道它的体积是0、57dm 3、这个铅球是用铅制做的吗? 2、利用密度可以鉴别物质,但是要准确的鉴别物质,常常要多种方法并用。例如对酒精和煤油的鉴别、冰和蜡和的鉴别,还需要通过判断它们的才能鉴别。 4、合作探究展示交流约22min (探究实验时要抓紧时间,遇到疑难问题或发现新问题请用红色笔标注出来)

八年级物理自学参考提纲§6.4《密度与社会生活》 学习目标:①了解密度的特性。 ②会用密度知识解决简单的问题。 ③新材料的应用,初步认识科技对现代社会生活的影响。 学习过程: 一、相关链接知识复习:(每小格3分,共39分) 1. 密度是物质的一种特性,不同种物质的密度一般是________(相同/不同)的;同种物质的 密度一般是________(相同/不同)的,其大小与质量、体积都______关。 2.因为物体一般会热_____冷_____,所以同种物质的密度一般会随着温度的升高而______。 但固体液体的密度随温度的变化比较小,计算时一般可以忽略不计。同种物质的密度还会随着__________的改变而改变。 3. 常温常压下,ρ水= ;这表示。 水结冰时,质量________、体积________、密度________。(变大、变小、不变) 4℃以上时,水正常热胀冷缩,4℃以下时,水就反常了,反而热缩冷胀,所以______℃的水密度最大。 二、阅读课文P120页第1-4段,完成以下练习:(每小格3分,共15分) 4. 不漏气的橡皮氢气球由地面上升过程中,球内气体的质量与密度的变化情况是( ) A.质量增加,密度增加B.质量不变,密度减小 C.质量减小,密度减小D.质量不变,密度不变 5. 水是一种重要的资源,具有一些奇特的性质。

如水结成冰后体积会变大,该过程中一定不变的是( ) A. 密度 B. 温度 C. 质量 D. 内能 6. 由右图可知:ρ甲和ρ乙的大小关系是ρ甲______ρ乙, ρ甲= ,甲物质可能是。 7. 一块100cm3的冰块完全熔化成水后,水的体积是多少? (ρ冰=0.9g/cm3)( 5分 ) 三、阅读课文P121页“密度与物质鉴别”,完成以下练习: 8. 有一种1角硬币看起来好像是铝制的。小明通过实验测得1枚这种硬币的质量是1.8g, 体积为0.6cm3,请计算说明它是铝制的吗?(ρ铝=2.7g/cm3)(6分)

第21课 社会生活的变化 1.概述火车、轮船、电报以及照相、电影的传入,新闻报纸、出版事业的出现,中国社会习俗演变的史实,认识到这些变化是适应近代社会发展的结果。 2.认识到由于西方社会工业文明的传入,中国的社会生活变得更加丰富多彩,但这些深刻的变化也是以我们中华民族陷入半殖民地半封建社会的灾难深渊为代价的。 3.认识辛亥革命对中国社会的封建习俗观念的改造作用,它是历史的进步,同时要认识近代中国社会生活的变化。 4.重点:轮船、火车、电报的出现;剪发辫、改称呼、易服饰。 1.轮船、火车、电报的出现 (1)交通工具的变革是社会进步的重要标志。清朝晚期, 轮船 、 火车 、 汽车 等近代交通工具传到中国,在很大程度上便利了人们的出行。1872年, 轮船招商局 成立,标志着近代轮船航运业的开始。1881年,中国自办的第一条铁路—— 唐胥 铁路建成通车。 (2)近代通讯业的发展是从 电报 开始的。 19 世纪 70 年代,中国出现了最早的 有线电报 ,到19世纪末,全国大部分省区都架设了电线。电报的运用,便利了信息的传递,也促进了工商业的发展。 2.《申报》和商务印书馆 (1)鸦片战争后,外国人在上海等城市创办了外文报纸,后来,中文报纸也出现了,其中最著名的是1872年在上海创办的 《申报》 ,它是中国近代历时最久、影响最大的报纸。 (2)戊戌变法期间,近代民营出版业相继出现,其中最著名的是 商务印书馆 。1912年创办的 中华书局 是中国近代另一著名的出版机构,出版了大量的图书、杂志等。 3.照相和电影事业 (1)近代西方摄影技术传入中国最早的记录是在 1844 年。20世纪初,中国的照相业有了较大发展, 上海 等大城市有很多两三层楼的照相馆。 (2) 1896年 ,电影正式传入中国,中国拍摄的第一部电影是 《定军山》 ,第一部故事片是 《难夫难妻》 ,第一部有声电影是 《歌女红牡丹》 ,第一部在国际上获奖的影片是 《渔光曲》 。 4.剪发辫、改称呼、易服饰 (1)原因: 辛亥革命 后,南京临时政府政府为了改变愚昧落后的习俗,颁布了一系列有关社会习俗变化的法令,包括 剪辫 、 禁缠足 、 变称谓 、禁烟、禁赌等。 (2)辛亥革命对中国社会生活的变革有哪些促进作用? 使社会生活发生了很大变化;剪发辫、改称呼、易服饰,还有废跪拜礼、禁止妇女缠足等,从而促进了社会向民主平等的方向发展。 1844 1872 19世纪70年代 1881 1896 1897 1912 辛亥革命后 摄影技 术传入 创办《申报》 轮船招商 局成立 出现有 线电报 建成唐 胥铁路 电影正 式传入 中国 创立商 务印书 馆 创办中 华书局 剪发辫、 改称呼、 易服饰

密度与社会生活导学案 【学习目标】 1.知道密度与社会生活的联系,知道密度知识的应用。 2.通过学习温度对密度的影响,知道密度对生产和生活的重要作用。 3.正确理解密度是物质的一种特性,能运用密度鉴别物质。 4.学会用密度知识分析和解决问题的方法。 【自学指导】 一.课前回顾: 1.计算密度的公式________;根据变形公式______,求质量; 根据变形公式____________,求体积。 2.密度的单位有________和_______,换算关系为______. 3.水的密度是__________,物理意义是____________________ 二.认真阅读教材P21—24,先对下面问题独立探究,然后在组内合作与交流: 1.密度与温度的关系——风的形成 (1)一定质量的气体,当温度升高时,体积______,密度变_______,从而向______运动,而周围____________的气体,会从周围四面八方流过来,从而形成风。 (2)风在社会生产中的应用____________________________. 注:气体受温度影响较大,固体和液体受温度影响较小。 2.一般的物体都是“热胀冷缩”,而水有什么样的特点_______________________________ __________________________ 3.根据密度如何鉴别物质的种类: 例题1:“市中学生运动会的金牌质量为29.5克,体积为5.2厘米3,它是真金的吗?是什么材料制成的?” 例题2:有一大型油罐,里面注满了石油,外侧标有“易燃品——严禁烟火——50m3”等字样。你能否想出一个简单的办法,很快知道这个油罐里所装石油的质量? 【课堂训练】 1、一块体积是200cm3、质量为540g的金属块,把它切掉1/3后,余下部分金属块的密度是( ) A.2.7×103kg/dm3 B.2.7g/cm3 C. 1.8 kg/m3 D. 4.05×103kg/ m3 2.啤酒放在冰箱冷冻室内,里面的啤酒结成冰后把瓶子胀破了,这是因为( ). A. 啤酒冻结后,质量不变,体积变大了

第15课展示五彩缤纷的社会生活导学案 ——学习与探究之三 时间:_____周星期____;_____月_____日 班别______姓名_________座号_______ 知能导航填一填,整体感知学习目标 1.改革开放以来,人民生活水平不断提高,、、、等方面都发生了很大变化, 2.要了解五彩缤纷的社会生活可以通过方法展开活动,收集资料。 3.可以通过、、、等方式展示五彩缤纷的社会生活。学法导读看一看,名师教你提高学习效率 本课是一节“活动与探究”课,目的是通过社会实践活动,感受和体会改革开放前后,我国社会生活和人们生活方式的变化;激发我们积极投身社会主义现代化建设的热情。 活动过程中,建议围绕主题收集反映社会生活面貌的照片、报刊、实物等,从不同的角度,介绍改革开放前后人们衣、食、住、行、用等方面的变化。展示形式要多样,可以是文字、图表展览,也可以是历史小报、历史小论文,还可以是演示、讲解、多媒体画面等。 通过活动要掌握收集资料的途径、社会调查的方式、表达历史的方法和技巧。学会纵向和横向对比分析,感受祖国日新月异的变化,体会改革开放和全面建设小康社会的深刻意义;树立为祖国的繁荣强盛而奋斗的远大理想,并将其内化为自己学习的动力。 同步导练做一做,感受历史学习的奥妙 活动主题:感受“社会生活的变化” 镜头一:休闲随意,引领时尚潮流;恒久魅力,你我共有;拉链衫;及膝裙;宽松裤;百褶裙;针织衫……。 镜头二:生态美食;膳食革命;科学饮食;菜篮子工程、清水工程;电磁灶……。镜头三:安居工程;经济用房;浪漫家具;聚焦民生……。 镜头四:

奶奶的扇子爸爸的电风扇我的空调镜头五:文化建设推进年;移风易俗;文化、科技、卫生三下乡;爱心工程;希望工程……。 探究: (1上述五幕表演,再现了改革开放以来,我国城乡居民的生存状态在哪些方面的变化?假如在“行”方面进行表演,请你设计一段台词。 (2)镜头四再现了祖孙三代生活的变化,请你仿照例句,表达改革开放前后人们在衣食住行方面的变化。 衣: 食: 住: 行: (3)镜头五再现了中华大地的文明之风,改革开放以来,我国精神文化的需求发生了哪些变化? 当堂导测练一练,感受历史在生活中的意义 一、选择题 1.青年人最流行穿绿色的军便装,还要戴上红袖章,唱毛主席语录歌的时期是() A.土地改革 B.改革开放 C.加入WTO D.文化大革命 2.新中国成立后,哪项政策没有给农村人民生活带来重大变化?() A.土地改革运动 B.走农业合作化道路 C.人民公社运动 D.家庭联产承包责任制 3.过去人们是“攒钱买房”,现在大多是“贷款买房”。这主要反映了() A.物质产品的丰富 B.居民收入的减少 C.消费行为的差异 D.消费观念的变化 4. “吃的有油、穿的有绸、还有钱来搞旅游”,一般老百姓的生活发生这样的变化是在() A.土地改革后B.改革开放后C.加入WTO后D.文化大革命结束后 5.下面四幅图片,能够反映改革开放后我国人民生活状况的是

八年级物理上册《密度与社会生活》导学案 班级:组名:姓名:主备人:史俊强 ★学习目标:1、了解密度在社会生活中的重要价值; 2、知道物质的密度随温度的变化而变化的现象; 3、理解和掌握用测定密度来鉴别物质的方法,每种物质都有自己的密度,不同物质的密度有可能相同; 4、能灵活运用ρ=m/V及其两个变形式。 自主完成一 1、物质的密度会因为受到什么因素的影响而发生改变?是直接改变了哪个量而使密度变化的? 2、绝大多数物质的体积随温度怎样变化?水的体积随温度怎样变化? 3、用密度怎样鉴别物体是由哪种物质构成的方法。 自主完成二 已知铁的密度为7.8×103千克/米3,它的物理意义是什么?铅的密度为11.3×103千克/米3,与铁的密度不同,这说明了什么问题? 学生正确回答出后总结: 密度是物质的,每种物质都有自己的; 设问:密度既然是物质的基本属性,那么它的数值会受到什么因素的影响呢? 一、密度与温度 演示课本实验11.5–1纸风车实验,然后学生思考:是什么推动了风车转动的? 风的形成原因是: 1、能改变物质的密度,原因是物质的一定时,使物质的体积发生了变化,即一般物质有的性质,即在一定时,升高时,体积,密度;降低时,体积,密度。 2、气体的最显著,它的受温度的影响最大,一般固体、液体的不明显,故受温度的影响比较小。 设问:所有的物质都有热胀冷缩的性质吗?北方的冬天为何要将自来水管包起来?根据前面所学的密度,查出水和冰的密度质,计算一下等质量的水和冰的体积,有什么发现?3.水的反常膨胀: 温度低于4℃时,随着温度的降低,水的体积,密度;温度高于4℃时,随着温度的升高,水的体积,密度。 由此你能正确解释自来水管被冻裂的原因吗? 4、由水的反常膨胀知道,水的密度在℃时是最大的。我们通常说的水的密度为1×103 kg/m3 ,一般是就是该温度下的密度。 5、根据气体的密度随温度变化而变化的现象,试分析房间里的暖气一般都安装在窗户下面的道理: 三、密度与物质鉴别 设问:有一块质量为10克的奖牌,不知道是由什么材料制作的,如何鉴别一下?我们有哪些方法?哪种方法比较可靠些?

《改革开放以来社会生活的变化》课题研究阶 段性成果展示 指 问题提出: 改革开放是一次伟大的决策,从改革开放的政策实施以来,为了进一步贯彻改革开放的方针,我国又提出了一个又一个具有跨时代进程的政策,使我们的国家有了翻天覆地的变化,也使得人们的生活水平有了大幅度的提高,从离我们最近的身边事就能过看出这三十年来祖国的腾飞与富强。或许出生在这个幸福时代的我们对这一切的变化感受的并不深刻,可我们的父母却是在这三十年中成长起来的,对这三十年的变化感受颇深,那么,三十年来主要发生了哪些变化?为什么会发生如此大的变化? 提出设想: 通过本次小组同学之间的调查研究以及研究性学习报告成果交流,使学生掌握研究性学习方法,培养学生研究性学习过程中的质疑能力及协作解决问题的能力。 提出最终方案: 分组查阅网络及书籍资料、采访调查,整理出相关材料,写一篇有关阐述改革开放以来社会生活的变化的小论文。并以课件形式展示研究成果。 研究步骤: 提出问题——收集资料——调查采访——总结展示成果——反复修改——得出结论。 准备工作一: 把小组分为3个小队采访调查、搜集整理资料: ⑴张云云、潘娅:改革开放以来日常生活的变化 ⑵周玥玥、夏子雯、成鹏、王艺:改革开放以来科技方面的变化 ⑶祁东格、王荣昇、周楠、朱雯:改革开放以来通信方面的变化 准备工作二: 每位同学把自己的研究成果写成小论文,并以课件形式准备展示研究成果。 成果展示: 从十一届三中全会召开到现在已有整整三十年的光景,在这三十年中祖国经历了风风雨雨取得了不少的成就。经过一系列政策的出台与实施,在改革开放的这三十年中,中国发生了翻天覆地的变化,人民的生活也得到了很大的改善。从建湖周边的乡村及城市的社会调查中就可以得到不少的答案。

八年级物理上册 6.4 密度与社会生活导学案 (新版)新人教版 6、4密度与社会生活课型新授课课标要求 1、解释生活中一些与密度有关的物理现象、 2、了解人类关于物质属性的研究对日常生活和科技进步的影响学习目标 1、了解密度在社会生活中的重要价值; 2、知道物质的密度随温度的变化而变化的现象; 3、理解和掌握利用测定密度来鉴别物质的方法,每种物质都有自己的密度,不同物质的密度有可能相同; 4、能灵活运用ρ=m/V及其两个变形式。学习重点利用测定密度来鉴别物质的方法学习难点灵活运用ρ=m/V及其两个变形式解决简单的问题学习流程备注知识链接 1、测量物质的密度的原理是要测量的物理量有哪些,测量密度是间接测量还是直接测量:__________ 2、物质的质量和体积分别用什么工具来测量: __________________ 3、量筒怎样正确使用? 4、测量不规则固体密度的方法及步骤? 5、测量液体密度的方案有哪些?自主学习 1、自然界的风是怎样形成的?

2、物质的密度会因为受到什么因素的影响而发生改变?是直接改变了哪个量而使密度变化的? 3、绝大多数物质的体积随温度怎样变化?水的体积随温度怎样变化? 4、用密度怎样鉴别物体是由哪种物质构成的方法。合作探究 一、复习提问已知铁的密度为 7、8103千克/米3,它的物理意义是什么?铅的密度为 11、3103千克/米3,与铁的密度不同,这说明了什么问题?学生正确回答出后总结:密度是物质的,每种物质都有自己的;设问:密度既然是物质的基本属性,那么它的数值会受到什么因素的影响呢? 二、密度与温度演示课本实验 6、4–1纸风车实验,然后学生思考:是什么推动了风车转动的?原因是: 1、风的形成: 2、能改变物质的密度,原因是物质的一定时,使物质的体积发生了变化,即一般物质有的性质,即在一定时,升高时,体积,密度。 3、气体的最显著,它的受温度的影响最大,一般固体、液体的不明显,故受温度的影响比较小。设问:所有的物质都有热胀冷缩的性质吗?北方的冬天为何要将自来水管包起来?根据

经济和社会生活的变化 【课程标准】 (1)讲述张謇兴办实业的故事,了解近代民族工业曲折发展的状况。 (2)知道轮船、火车、电报、照相和电影等在中国出现的史实。 (3)以《申报》、商务印书馆等为例,了解大众传播媒体对近代社会生活的影响。 (4)了解民国以来剪发辫、易服饰、改称呼等社会习俗方面的变化。 【教学目标】 一、知识与技能 1.掌握张謇办实业的背景、影响和结局,概括出中国近代民族工业发展的几个阶段、发展特征;能分析出不同时期发展速度不一的原因。 2.知道轮船、火车、电车等新式交通工具;了解民国以来剪发辫、易服饰、改称呼等社会习俗方面的变化。 二、过程与方法 通过对张謇办实业的了解和中国近代民族工业曲折发展原因的探究,使学生掌握从特殊到一般的认识规律和思维方法。 三、情感态度与价值观 认识到我国近代民族工业发展的艰难历程,感受中国社会发生的深刻变革,形成振兴祖国、自强自立的民族认同感。 【教学重点】 正确理解一战期间民族工业的“黄金时代”;近代交通在中国的出现;社会习俗的变化。【教学难点】 正确了解民族工业发展的特征;近代交通在中国的出现及对人们思想观念的影响。 【教学过程】 情景导入生成问题 图片展示:火柴、铁钉等基本生活生产用品。 经济是一个国家赖以生存的物质基础。民族工业的过去值得我们去探究、回味!本节课就让我们一起来探讨中国民族工业的发展历程。 自主学习梳理知识 一、民族资本主义的发展 1.19世纪六七十年代,中国民族资本主义产生。甲午中日战争后,外国人纷纷在华开办工厂、开采矿山,刺激了中国民族工业的发展。状元实业家张謇回到家乡创办大生纱厂,带动了很多中国人走上“实业救国”道路。 2.辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,各种实业团体纷纷涌现,掀起了发展实业的热潮。 3.一战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业获得了迅速发展的良机,出现了“短暂的春天”。其中发展最快的是纺织业和面粉业。一战后,帝国主义经济势力卷土重来,民族资本主义发展再度受挫。 4.随着国民党官僚资本的建立和扩张,民族工业除了受帝国主义和封建主义的双重压迫外,还遭到官僚资本主义的摧残。处于夹缝中的民族工业在恶劣的生存环境中顽强地挣扎着,出现了荣氏兄弟、卢作孚、侯德榜等著名企业家。 5.中国近代民族工业虽然有了长足的发展,但总的来说还比较落后。它们资金少,规模小,技术差,而且主要集中在轻工业部门,重工业基础极为薄弱。地区分布也极不平衡,主要集中在上海、武汉等沿海沿江的大城市。

第20课社会生活的变化 【课程导入】 淞沪铁路通车场面 在鸦片战争前,中国的交通工具主要是轿子、马车和帆船等。随着西方资本主义的侵入,以机械为动力的新式交通工具逐渐传入中国,并对中国社会生活产生了很大影响。你知道有哪些新式的交通工具吗?它们有什么优点?与我国古代传统的交通工具有什么不同?这将给中国社会带来哪些变化? 中国古代的书信和公文往来、信息传递主要靠步行、舟船和马匹递送。近代以来,新式的通讯工具也传入中国,你知道是什么吗?它会给中国人带来哪些便利? 中国近代报刊 伴随着交通通讯工具的变化,中国近代的文化生活也发生了明显的变化。你知道照相机吗?照相术是何时传入中国的?它有什么历史作用?你知道电影是怎么出现的吗?早期的电影是什么样子的?它是怎么不断改进的?中国的第一部有声电影是什么时候出现的?你知道近代报纸是怎样在中国出现的吗?中国近代最著名的报纸之一是什么?早期的报纸主要刊登哪些方面的内容?报纸的出

现对近代中国的政治、经济、生活有何影响?《新华字典》是我们学习的好帮手,你知道它的出版机构──商务印书馆的来历吗? 清末民初,中国社会习俗有了很大的变化,出现了不少新事物、新气象。如人们日常的服装、发型、礼节、称呼等,你知道它们是怎么变化的吗?为什么会有这些变化? 通过本节课的学习,你将会掌握以上这许许多多的生活知识,丰富和扩大知识面。 【知识网络】 【学习探索】

1.根据本课所学,说一说清末民初社会生活的变化有哪些主要表现。你可以制作并完成下列表格,以巩固所学知识。 2.收集反映近代社会生活的老照片并附相关文字说明,在班级举行一次以“近代社会生活变迁”为主题的图片展览。 3.火车和轮船是近代由西方传入中国的新型交通工具,电报、电话则是近代由西方传入中国的通讯工具。请查阅相关资料,找一找火车、轮船、电报、电话分别是哪个国家的哪位发明家发明的。 【自我测评】 一、选择题 1.下列哪项不是交通通讯的变化带来的影响?() A.促进商品的流通B.丰富人们的精神生活 C.便于百姓之间的沟通D.利于信息的传达 2.下列与上海有关的史实是() ①中国第一条正式投入运营的铁路②我国第一部无声电影拍摄③《申报》创办④商务印书馆创办 A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④ 二、填空题 请写出近代中国社会生活中的几个“第一”或“之最”。 1.近代中国第一条正式投入运营的铁路是 2.近代中国第一艘自己建造的轮船是 3.近代中国第一部自己拍摄的无声电影是 4.近代中国第一部自己拍摄的有声电影是

第20课社会生活的变化教学目标 基础知识[来源:学优中考网xYzKwlf 来源:学优中考网][来源:学优中考 网xYzKw]了解 [来 源:xYzK https://www.doczj.com/doc/8814884027.html,][ 来 源:xYzk https://www.doczj.com/doc/8814884027.html,] 两次工业革命和辛亥革命对中国社会生活的影响[来源:学优中考网 xYzkw][来源:学优中考网北来源:学优中考网xYzkw] 掌握 火车、轮船、电报、电话以及照相、电影的传入,新闻报纸、出版事 业的出现,中国社会习俗的演变概况 能力训练过程方法理解资料 处理信息 认识近代工业文明的传入,使中国社会生活发生了顺应人类历史潮流 的变化,是历史的进步;同时也使中华民族付出了沦为半殖民地半封 建社会的沉重代价 认识作用 分析利弊 火车轮船的传入,一方面有利于经济文化交流,促进商品经济的发 展;另一方面更便利了列强对中国的进一步掠夺 讨论探索 我国的科技发明在古代领先于世界,到了近代却落后于西方,主要原 因在于封建制度的制约和农业文明模式的局限性 情感态度价值观社会进步 发展观点 工业文明的传入,在改造中国社会物质文明的同时,也改造着中国人 的文化生活和社会习俗,这个历史趋势说明了人类社会总是向前发展 着、进步着的,我们必须自觉地与时俱进 思想意识 辛亥革命对中国封建习俗观念的改造,代表着人类历史文明发展变化 的主流趋势和人类优秀文化的发展方向,功不可没 教学重点近代交通通讯在中国的出现 教学难点使学生在潜移默化中认识物质文明与精神文明、经济基础与上层建筑、物质与意

识的辩证关系 教学过程 导入新课:组织学生回顾前面学过的线索,讨论回答问题:鸦片战争后,中国社会在经济、政治、思想文化方而出现了怎样的趋势?(A、经济上:自然经济解体,民族资本主义产生并在曲折中发展,出现工业化趋势;B、政治上:封建帝制解体,出现民主化趋势;C、思想文化上:出现了提倡民主科学的趋势。) 设问导入:我们今天看看近代中国的社会生活方面发生了哪些变化。(布置学生阅读104 ——109页全课内容,对外国传入的重要交通通讯工具、文化生活和社会习俗变迁的事实等做出醒目的阅读标记,按小组交流个人看法,要求人人过关°) 组织学生学习和探究新课 近代交通通讯在中国的出现 1、19世纪初,火车、轮船的传入,对中国社会产生了什么影响?(A、使人们的出行速度大大加快[交通便捷];B、极大地促进了商品的流通;C、也便利了外国列强对中国的掠夺。) 2、你知道中国第一?条铁路和第一艘轮船的名称吗?(淞沪铁路、“黄鹄”号轮船) 教师小结、过渡:这是第一次工业革命科技发明对中国的影响,使得当时中国的社会经济和物质生产发生了重大变化,开始与世界“接轨”。19世纪70年代以后,第二次工业革命科技发明陆续传入中国,进一步促进了中国的物质生产和商品经济的发展,并在这个基础上改变了人们的思想观念,使得中国人的文化生活也发生了剧烈的变迁。 文化生活的变迁 1、19世纪70年代以后,传入的通讯工具是什么?(有线电报)对社会生活哪些方面产生影响?(商业、新闻、家庭联系等) 2、当时还从西方传入哪两样发明,丰富了人们的精神生活?(照相和电影) 3、中国电影历史上的三个“第一部”分别是什么?(组织学生“对号入座”:A、中国第一部无声电影:《定军山》;B、中国第一部有声电影:《歌女红牡丹》;C、中国第一部获得国

第20课社会生活的变化 政史地潘玉梅 一、学习目标: 1、掌握火车、轮船传入中国以及中国近代在交通方面的变化;有线电报、电话以及照相和电影的传入,新闻报纸、出版事业在中国的出现;辛亥革命后中国社会习俗的变化。 2、培养学生历史思维能力和正确的历史发展观、进步观,并认识到这些深刻的变化是以中华民族沦入半殖民地半封建社会的灾难深渊为代价的,但是,中国社会生活的这些变化客观上顺应了人类社会发展的历史潮流,是一种历史的进步。 3、通过本课学习,使学生认识到工业文明的传入,它在改造着中国社会的物质文明的同时,中国社会的文化生活和社会习俗也在发生着深刻的变化。 二、过程与方法 教师课前查阅相关资料制作多媒体课件辅助教学。 学生分成交通、通讯、文化生活和社会习俗四组分组预习查阅相关资料。 三、重难点 重点:近代交通通讯在中国的出现、文化生活的变迁、社会习俗的变化 难点:培养学生形成经济基础决定上层建筑的唯物史观 课程导入 PPT出示问题——鸦片战争后,中国社会出现了哪些趋势,引导学生从经济上、政治上、思想文化上回答,导入,那么在社会生活上发生了哪些变化呢?今天,我们就来学习第20课《社会生活的变化》 小组合作学习(依据课前分组及导学案) 交通组 找出在鸦片战争前,中国的交通工具主要是轿子、马车和帆船等(教师用PPT及时加深印象)。引导学生思考它们的劣势。随着西方资本主义的侵入,以机械为动力的新式交通工具逐渐传入中国,请本组学生找出——轮船、火车PPT早期火车和轮船及第一条正式运行的铁路淞沪铁路。引导学生思考对中国社会生活产生了哪些影响?(“便利列强进一步侵略中国”可能需要老师引导)它们有什么优点?与我国古代传统的交通工具最主要的区别? 教师及时点评并过渡下一组 通讯组 找出近代有哪些通讯工具传入我国?学生找出电报及电话时教师出示PPT学生对电报可能会比较陌生。 组长阐述通讯工具的出现有哪些影响?指导在P105标注 教师及时点评过渡下一组 文化生活组 找出文化生活的变化

社会生活的变化知识点总结 《社会生活的变化》是初二历史上册的内容,这一课讲述了中国近现代社会处于剧变的历史时期中国近现代社会处于剧变的历史时期,人们的社会生活方式发生了显著变化。以下是为你整理的社会生活的变化知识点总结,欢迎大家阅读。 社会生活的变化必考知识点社会生活的变化 1.科技改变生活 (1)轮船、火车的传入: 19世纪初,西方发明了轮船、火车。后相继传入中国,使人们的出行速度大大加快,也极大地促进了商品流通。 (2)电报、照相、电影的传入: 19世纪70年代,中国开始架设有线电报。近代以来,照相和电影也传入中国,丰富了人们的精神生活。 2.礼仪的变化: 辛亥革命后,民国政府颁布了剪辫、易服等法令,废除了有损人格的跪拜礼,取消了“老爷”、“大人”之类的称谓,代之以“先生”、“君”等平等的称呼。 社会生活的变化教案教学重点近代交通通讯在中国的出现 教学难点使学生在潜移默化中认识物质文明与精神文明、经济基础与上层建筑、物质与意识的辩证关系

教学过程 导入新课:组织学生回顾前面学过的线索,讨论回答问题:鸦片战争后,中国社会在经济、政治、思想文化方面出现了怎样的趋势?(A、经济上:自然经济解体,民族资本主义产生并在曲折中发展,出现工业化趋势;B、政治上:封建帝制解体,出现民主化趋势;C、思想文化上:出现了提倡民主科学的趋势。) 设问导入:我们今天看看近代中国的社会生活方面发生了哪些变化。(布置学生阅读104;;109页全课内容,对外国传入的重要交通通讯工具、文化生活和社会习俗变迁的事实等做出醒目的阅读标记,按小组交流个人看法,要求人人过关。) 组织学生学习和探究新课 近代交通通讯在中国的出现 1、19世纪初,火车、轮船的传入,对中国社会产生了什么影响?(A、使人们的出行速度大大加快[交通便捷];B、极大地促进了商品的流通;C、也便利了外国列强对中国的掠夺。) 2、你知道中国第一条铁路和第一艘轮船的名称吗?(淞沪铁路、“黄鹄”号轮船) 教师小结、过渡:这是第一次工业革命科技发明对中国的影响,使得当时中国的社会经济和物质生产发生了重大变化,开始与世界“接轨”。19世纪70年代以后,第二次工业革命科技发明陆续传入中国,进一步促进了中国的物质生产和商品经济的发展,并在这个基础上改变了人们的思想观念,使得中国人的文化生活也发生了剧烈的

《密度与社会生活》 本节内容是在学生有了质量、密度的基础知识以后,进一步探讨密度与社会生活的联系,是前面三节内容的延伸和拓展。这一节从密度在现实生活中的应用入手,从而引出温度对密度的影响,进而引出在温度不变的前提下,如何利用密度鉴别物质,深化对密度的理解,感悟物理知识与实际生活的联系。本节可从讨论分析密度知识在社会生产、生活中的应用引入新课,通过实验引导学生总结出密度与温度的关系及其应用,然后通过分析生活实际中的例子,引出密度知识在鉴别物质中的应用,进而通过例题培养学生灵活应用密度计算公式进行求质量、体积以及判断实心、空心等相关的计算,锻炼、提高学生的应用能力。本节教材的知识内容和能力因素,是对前面所学知识的重要补充,也是对密度概念的进一步理解和完善,是学生进一步学习的基础。 【知识与能力目标】 1.理解密度与温度的关系,并能简单地与的与社会生活相关的密度问题; 2.利用密度知识鉴别物质,能用密度知识解决简单的实际问题。 【过程与方法目标】 1.通过实验探究活动,总结出:一定质量的气体,温度高,密度变小;温度低,密度变大; 2.学会利用密度这一重要属性鉴别物质。 【情感态度价值观目标】 1.养成物理知识与实际相联系的意识和习惯,在实际物理情境中体会物理过程,学习物理知识; 2.通过密度知识与社会生活的紧密联系,进一步体会物理知识的应用价值。 【教学重点】 密度与温度的关系;密度与物质鉴别。

【教学难点】 能运用密度知识分析和解决简单的实际问题。 教学过程 一、新课导入 1.在室温下,用绷紧的橡皮膜把一个空锥形瓶的瓶口封上,然后把瓶子放入热水中,橡皮膜会凸起来。过一会,再把瓶子放入冰水中,观察橡皮膜的变化。 2.按右图做一个纸风车,如果把风车放在点燃的酒精上方,风车能转动起来。 你知道是什么原因让橡皮膜鼓起来?又是什么推动了风车吗? 二、新课教学 (一)自主学习,思考下列问题: 1.密度与温度有什么关系? 2.寒冷的冬天,北方的水管为什么必须小心保护? 3.寒冷的冬天河里的鱼为什么没有被冻死? 4.利用密度怎么鉴别物质的种类或真假? 5.如何判断一个金属球是空心的还是实心的? 6.你知道盐水选种是怎么进行的吗? 7.怎么鉴定牛奶或者酒精的纯度? (二)合作学习,小组讨论交流,教师巡视。 (三)知识梳理:

第20课社会生活的变化 一、学习目标: 1、掌握火车、轮船传入中国以及中国近代在交通方面的变化;有线电报、电话以及照相和电影的传入,新闻报纸、出版事业在中国的出现;辛亥革命后中国社会习俗的变化。 2、培养学生历史思维能力和正确的历史发展观、进步观,并认识到这些深刻的变化是以中华民族沦入半殖民地半封建社会的灾难深渊为代价的,但是,中国社会生活的这些变化客观上顺应了人类社会发展的历史潮流,是一种历史的进步。 3、通过本课学习,使学生认识到工业文明的传入,它在改造着中国社会的物质文明的同时,中国社会的文化生活和社会习俗也在发生着深刻的变化。 二、重点和难点 重点:文化生活的变迁、社会习俗的变化 难点:培养学生形成经济基础决定上层建筑的唯物史观 三、课程导入 淞沪铁路通车场面 在鸦片战争前,中国的交通工具主要是轿子、马车和帆船等。随着西方资本主义的侵入,以机械为动力的新式交通工具逐渐传入中国,并对中国社会生活产生了很大影响。你知道有哪些新式的交通工具吗?它们有什么优点?与我国古代传统的交通工具有什么不同?这将给中国社会带来哪些变化? 四、自主学习:(学生带着以下问题自学。时间:15分钟) 1你所知道的古代主要采用的交通工具有哪些,它们有什么弊端? 219世纪以来,传入我国的近代交通工具有哪些?它们有什么特点?在当时社会产生了什么影响? 3近代中国,更快捷的传递信息的方法是什么?我们应该如何看待这些新生事物? 4在没有影片或光碟出现之前,如何更加客观地记录一件事或一个人的真实面目? 5对于没有亲眼看到的情况,当时的人们是如何了解的? 6分析近代大众传媒的出现对中国近代产生了什么影响 五、合作探究:采用同桌→小组→师生合作探究的形式。 在没有影片或光碟出现之前,如何更加客观地记录一件事或一个人的真实面目?

课题:6.4 密度与社会生活 导学目标知识点: 1、了解密度在社会生活中的重要价值; 2、知道物质的密度随温度的变化而变化的现象; 3、理解和掌握用测定密度来鉴别物质的方法,每种物质都有自己的密度,不同物质的密度有可能相同; 4、能灵活运用ρ=m/V及其两个变形式。 课时:1课时 导学方法:讨论法、启发、 导学过程: 一、课前导学: 1、自然界的风是怎样形成的? 2、物质的密度会因为受到什么因素的影响而发生改变?是直接改变了哪个量而使密度变化的? 3、绝大多数物质的体积随温度怎样变化?水的体积随温度怎样变化? 4、用密度怎样鉴别物体是由哪种物质构成的方法。 二、课堂导学 一、复习提问 已知铁的密度为7.8×103千克/米3,它的物理意义是什么?铅的密度为11.3×103千克/米3,与铁的密度不同,这说明了什么问题? 学生正确回答出后总结: 密度是物质的,每种物质都有自己的; 设问:密度既然是物质的基本属性,那么它的数值会受到什么因素的影响呢? 二、密度与温度 演示课本实验11.5–1纸风车实验,然后学生思考:是什么推动了风车转动的? 原因是: 1、风的形成: 2、能改变物质的密度,原因是物质的一定时,使物质的体积发生了变化,即一般物质有的性质,即在一定时,升高时,体积,密度;降低时,体积,密度。 3、气体的最显著,它的受温度的影响最大,一般固体、液体的 不明显,故受温度的影响比较小。 设问:所有的物质都有热胀冷缩的性质吗?北方的冬天为何要将自来水管包起来?根据前面所学的密度,查出水和冰的密度质,计算一下等质量的水和冰的体积,有什么发现?4.水的反常膨胀: 温度低于4℃时,随着温度的降低,水的体积,密度; 温度高于4℃时,随着温度的升高,水的体积,密度。 由此你能正确解释自来水管被冻裂的原因吗? 5、由水的反常膨胀知道,水的密度在℃时是最大的。我们通常说的水的密度为1×103 kg/m3 ,一般是就是该温度下的密度。 6、根据气体的密度随温度变化而变化的现象,试分析房间里的暖气一般都安装在窗户下面的道理: 三、密度与物质鉴别 设问:有一块质量为10克的奖牌,不知道是由什么材料制作的,如何鉴别一下?我们有哪些方法?哪种方法比较可靠些? 1、可以通过间接测量密度的方法来鉴别物质,因为密度是物质的,不同的物质密度一般,其基本思路:先求出该物质的密度数值,再查密度表确定属于那种物质。此法可以来判断物质的真伪,如阿基米德判断皇冠的真伪。

经济和社会生活 第19课中国近代民族工业的发展教学目标基础知识了解中国民族工业发展的基本史实掌握张謇兴办实业的背景、影响和结局;中国民族工业发展的阶段划分、原因和特征(明确“謇”与“骞”的写法以及两人之间的区别)能力训练过程方法归纳概括从民族工业发展的曲折进程中,划分阶段,训练归纳概括的能力分析判断形成观点认识民族工业发展各阶段速度的不同是内外因34 2019-07-18 第19课中国近代民族工业的发展教学目标基础知识了解中国民族工业发展的基本史实掌握张謇兴办实业的背景、影响和结局;中国民族工业发展的阶段划分、原因和特征(明确“謇”与“骞”的写法以及两人之间的区别)能力训练过程方法归纳概括从民族工业发展的曲折进程中,划分阶段,训练归纳概括的能力分析判断形成观点认识民族工业发展各阶段速度的不同是内外因34 2019-07-18 第19课中国近代民族工业的发展教学目标基础知识了解中国民族工业发展的基本史实掌握张謇兴办实业的背景、影响和结局;中国民族工业发展的阶段划分、原因和特征(明确“謇”与

“骞”的写法以及两人之间的区别)能力训练过程方法归纳概括从民族工业发展的曲折进程中,划分阶段,训练归纳概括的能力分析判断形成观点认识民族工业发展各阶段速度的不同是内外因34 2019-07-18 第19课中国近代民族工业的发展教学目标基础知识了解中国民族工业发展的基本史实掌握张謇兴办实业的背景、影响和结局;中国民族工业发展的阶段划分、原因和特征(明确“謇”与“骞”的写法以及两人之间的区别)能力训练过程方法归纳概括从民族工业发展的曲折进程中,划分阶段,训练归纳概括的能力分析判断形成观点认识民族工业发展各阶段速度的不同是内外因34 2019-07-18 第19课中国近代民族工业的发展教学目标基础知识了解中国民族工业发展的基本史实掌握张謇兴办实业的背景、影响和结局;中国民族工业发展的阶段划分、原因和特征(明确“謇”与“骞”的写法以及两人之间的区别)能力训练过程方法归纳概括从民族工业发展的曲折进程中,划分阶段,训练归纳概括的能力分析判断形成观点认识民族工业发展各阶段速度的不同是内外因34 2019-07-18